この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。

新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

広告

posted by fanblog

2018年04月29日

【AI兵器】KAISTが開発?

さて、今回は「AI兵器」についてです。

海外の科学者約50人が、KAISTに「人工知能(AI)を組み合わせた『キラーロボット』の開発を中止せよ」と研究協力のボイコットを宣言した。

KAISTが今年2月、国内の情報技術(IT)ソリューション企業のハンファシステムと共同で設置した国防人工知能(AI)融合研究センターが、攻撃用大量破壊兵器を開発する為ではないかという疑いを提起したのだ。

科学ジャーナル「サイエンス」などによると、AI専門家のトビー・ウォルシュ豪ニューサウスウェールズ大学教授は、このような内容が含まれた 世界29ヵ国の科学者57人の共同声明書 を発表した。

国内の科学界は、世界の科学者が国内の研究機関に共同声明を出した事は、非常に異例と受け止めている。

ウォルシュ氏は、2015年から国際的に AIキラーロボット の開発に反対する運動を繰り広げてきた活動家として知られている。

ディープラーニング(深層機械学習)分野を開拓した英国出身のコンピュータ工学者ジェフリー・ヒントン・グーグル研究員兼トロント大学教授と、ヨシュア・ベンジオ・モントリオール学習アルゴリズム研究所長も今回の共同声明に参加した。

KAIST融合研究センターは発足当時、「AI基盤指揮決定支援システム」「無人潜水艇航法アルゴリズム」「知能型航空機訓練システム」「知能型物体追跡及び認識技術」の4つの技術を集中的に研究・開発する計画を立てた。

KAISTは、兵器システムではなく戦略支援システム(非兵器システム)を開発する為という立場だ。

しかし、海外の科学者は声明書で「KAISTがこのような技術を基に攻撃用無人機(ドローン)や潜水艦、ミサイル、戦闘用ロボットなどを開発する恐れがある」と指摘した。

今回の共同声明を主導したウォルシュ氏は、「KAISTのような優秀な研究機関が兵器開発の競争を煽る事は非常に遺憾だ。私達はKAIST総長がAI兵器を開発しないと約束する事を求める」と明らかにした。

これに対してKAISTのシン・ソンチョル総長は、 57人全員に反論の書信を送った。

シン総長は書信で、「KAISTは韓国を代表する研究及び教育機関であり、人工知能を含むあらゆる技術の適用に対する倫理的憂慮に対して十分に認知しており、大変重要だと考えている」とし、「国防AI融合研究センターは、大量破壊兵器など人間の統制力を脱した自律兵器を含め人間の尊厳性に脅威になる研究は絶対しない」と明らかにした。

海外では、 防衛産業にAIを組み合わせた研究 が行われている。

米国防研究所(ARL) は最近、AIを組み合わせて 人と知能型ロボットが協業出来る軍事システム を開発している。

中国人民解放軍 も、民間との協力で AI基盤の国防強化プロジェクト に対する投資を増やしている。

ウォルシュ氏ら科学者は、関連の研究計画が発表されるたびに反対の共同声明を発表している。

※SF映画は、こちらからどうぞ?

海外の科学者約50人が、KAISTに「人工知能(AI)を組み合わせた『キラーロボット』の開発を中止せよ」と研究協力のボイコットを宣言した。

KAISTが今年2月、国内の情報技術(IT)ソリューション企業のハンファシステムと共同で設置した国防人工知能(AI)融合研究センターが、攻撃用大量破壊兵器を開発する為ではないかという疑いを提起したのだ。

科学ジャーナル「サイエンス」などによると、AI専門家のトビー・ウォルシュ豪ニューサウスウェールズ大学教授は、このような内容が含まれた 世界29ヵ国の科学者57人の共同声明書 を発表した。

国内の科学界は、世界の科学者が国内の研究機関に共同声明を出した事は、非常に異例と受け止めている。

ウォルシュ氏は、2015年から国際的に AIキラーロボット の開発に反対する運動を繰り広げてきた活動家として知られている。

ディープラーニング(深層機械学習)分野を開拓した英国出身のコンピュータ工学者ジェフリー・ヒントン・グーグル研究員兼トロント大学教授と、ヨシュア・ベンジオ・モントリオール学習アルゴリズム研究所長も今回の共同声明に参加した。

KAIST融合研究センターは発足当時、「AI基盤指揮決定支援システム」「無人潜水艇航法アルゴリズム」「知能型航空機訓練システム」「知能型物体追跡及び認識技術」の4つの技術を集中的に研究・開発する計画を立てた。

KAISTは、兵器システムではなく戦略支援システム(非兵器システム)を開発する為という立場だ。

しかし、海外の科学者は声明書で「KAISTがこのような技術を基に攻撃用無人機(ドローン)や潜水艦、ミサイル、戦闘用ロボットなどを開発する恐れがある」と指摘した。

今回の共同声明を主導したウォルシュ氏は、「KAISTのような優秀な研究機関が兵器開発の競争を煽る事は非常に遺憾だ。私達はKAIST総長がAI兵器を開発しないと約束する事を求める」と明らかにした。

これに対してKAISTのシン・ソンチョル総長は、 57人全員に反論の書信を送った。

シン総長は書信で、「KAISTは韓国を代表する研究及び教育機関であり、人工知能を含むあらゆる技術の適用に対する倫理的憂慮に対して十分に認知しており、大変重要だと考えている」とし、「国防AI融合研究センターは、大量破壊兵器など人間の統制力を脱した自律兵器を含め人間の尊厳性に脅威になる研究は絶対しない」と明らかにした。

海外では、 防衛産業にAIを組み合わせた研究 が行われている。

米国防研究所(ARL) は最近、AIを組み合わせて 人と知能型ロボットが協業出来る軍事システム を開発している。

中国人民解放軍 も、民間との協力で AI基盤の国防強化プロジェクト に対する投資を増やしている。

ウォルシュ氏ら科学者は、関連の研究計画が発表されるたびに反対の共同声明を発表している。

※SF映画は、こちらからどうぞ?

2018年04月28日

【NASA】3Dプリンターで、宇宙船すら作れる時代に?

さて、今回は「NASAが開発した宇宙船」についてです。

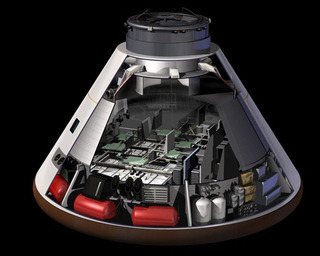

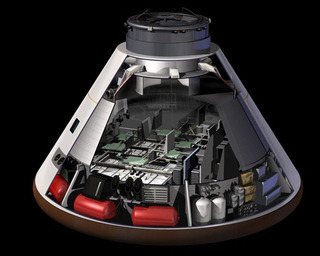

・人類は再び、月を目指す

NASAが計画している、月軌道への有人ミッション。

アポロ17号以来、約半世紀ぶりに人類を地球低軌道の外へと運ぶのは、宇宙船「オリオン」だ。

そのオリオンには、3Dプリンターで「印刷」された部品が使われる事になる。

大気圏再突入の超高温でも溶けないという、その新素材の実力とは?

1972年12月、アポロ17号の船長ユージン・サーナンは月に降り立ち、月面に足跡を残した最後の人間となった。

それから半世紀近く、サーナン足跡に近づいた者は誰一人としていない。

我々は太陽系やその先にまで、無人探査機を送り込んできた。

しかしアポロ17号の月面着陸以降、地球低軌道の向こう側に行った人間はいないのだ。

しかし、 3Dプリンターで作られた100以上のパーツからなる宇宙船が、それを変えるかも知れない。

・史上最強のロケットで宇宙へ

NASAの宇宙船「オリオン」は2023年までに、 人類がかつて行った事が無いほど遠くへと、最大4名の宇宙飛行士達を運んでいく予定だ。

史上最もパワフルなロケットに乗せられて打ち上げられるこの宇宙船は、 地球を2周したのちに月を数周し地球へと帰還する。

開発を担当しているのは、ロッキード・マーティン社とエアバス社だ。

2019年の試験飛行でも使われる予定のオリオンは、NASAの有人宇宙探査計画の核となる。

この宇宙船はやがて、クルーを火星やその先へと運ぶ事になるだろう。

オリオンは、スペース・ローンチ・システム(SLS)で打ち上げられる最初の宇宙船でもある。

SLSはNASAの大型ロケットで、 打ち上げ時の推力は記録破りの5000トン(500万kg)である。

・大気圏再突入でも、溶けないプラスチック

速度は秒速11.2?q(時速25000マイル=時速4万?q)、温度2500℃の大気圏再突入に耐えうる宇宙船を作る 為には、エンジニア達は素材を再考する必要があった。

通常だと、プラスチックは溶けるので使えない。

融点が低く、時間と共にゆっくりとガスを出して太陽電池などの部品を使えなくしてしまうからだ。

そこで出てきたのが、3Dプリンターを使おうというアイデアだ。

3Dプリンターメーカーのストラタシス社は、この問題を解決する為に新素材に目を付けた。

オリオンの部品や、NASAのロケット「アトラスV」の部品の一部を手掛けるストラタシス社が使っているのは、 宇宙船の打ち上げ時の極端な温度や力にも耐えられる「Antero 800NA」という新素材だ。

「宇宙船に使われるプラスチックの条件は厳しいのです。非常に頑強で優れた耐熱性を持つ必要があります」と、ストラタシス社の製造ソリューション担当ヴァイスプレジデントを務めるスコット・セヴシック氏は言う。

この新素材は、 ジェット燃料や油に浸かっても化学反応を起こす事が無い。

このプラスチック樹脂は、オリオンのドッキングハッチのすぐ外にある部品に使われる予定だ。

この部品は、 別々に3Dプリントされた6つのパーツから出来ている。

これらが、ガッチリと組み合わさって宇宙船の外部に使われるリングを作るのだ。

ドッキングハッチは主に、長期のディープスペースミッションで宇宙飛行士達がオリオンと居住モジュールの行き来をする為に使われる。

これは、地球帰還時にも役に立つだろう。

太平洋着水後に波が高すぎる場合、クルー達はサイドハッチでは無くドッキングハッチから外に出る事が出来る。

さらにこの新素材は、「宇宙船の電気系統に異常が起こるリスクを最小限にするよう設計されている」と、セヴシック氏は言う。

彼のチームは、素材にカーボンナノチューブを加えた。

静電荷の蓄積を防ぎ、ミッション中に厄介な異常が起こるのを防ぐためだ。

「宇宙で 静電荷が蓄積して電気系統に放電されると 、代替の効かない部品を壊してしまう事になる のです」と、セヴシック氏は言う。

※SF映画は、こちらからどうぞ?

・人類は再び、月を目指す

NASAが計画している、月軌道への有人ミッション。

アポロ17号以来、約半世紀ぶりに人類を地球低軌道の外へと運ぶのは、宇宙船「オリオン」だ。

そのオリオンには、3Dプリンターで「印刷」された部品が使われる事になる。

大気圏再突入の超高温でも溶けないという、その新素材の実力とは?

1972年12月、アポロ17号の船長ユージン・サーナンは月に降り立ち、月面に足跡を残した最後の人間となった。

それから半世紀近く、サーナン足跡に近づいた者は誰一人としていない。

我々は太陽系やその先にまで、無人探査機を送り込んできた。

しかしアポロ17号の月面着陸以降、地球低軌道の向こう側に行った人間はいないのだ。

しかし、 3Dプリンターで作られた100以上のパーツからなる宇宙船が、それを変えるかも知れない。

・史上最強のロケットで宇宙へ

NASAの宇宙船「オリオン」は2023年までに、 人類がかつて行った事が無いほど遠くへと、最大4名の宇宙飛行士達を運んでいく予定だ。

史上最もパワフルなロケットに乗せられて打ち上げられるこの宇宙船は、 地球を2周したのちに月を数周し地球へと帰還する。

開発を担当しているのは、ロッキード・マーティン社とエアバス社だ。

2019年の試験飛行でも使われる予定のオリオンは、NASAの有人宇宙探査計画の核となる。

この宇宙船はやがて、クルーを火星やその先へと運ぶ事になるだろう。

オリオンは、スペース・ローンチ・システム(SLS)で打ち上げられる最初の宇宙船でもある。

SLSはNASAの大型ロケットで、 打ち上げ時の推力は記録破りの5000トン(500万kg)である。

・大気圏再突入でも、溶けないプラスチック

速度は秒速11.2?q(時速25000マイル=時速4万?q)、温度2500℃の大気圏再突入に耐えうる宇宙船を作る 為には、エンジニア達は素材を再考する必要があった。

通常だと、プラスチックは溶けるので使えない。

融点が低く、時間と共にゆっくりとガスを出して太陽電池などの部品を使えなくしてしまうからだ。

そこで出てきたのが、3Dプリンターを使おうというアイデアだ。

3Dプリンターメーカーのストラタシス社は、この問題を解決する為に新素材に目を付けた。

オリオンの部品や、NASAのロケット「アトラスV」の部品の一部を手掛けるストラタシス社が使っているのは、 宇宙船の打ち上げ時の極端な温度や力にも耐えられる「Antero 800NA」という新素材だ。

「宇宙船に使われるプラスチックの条件は厳しいのです。非常に頑強で優れた耐熱性を持つ必要があります」と、ストラタシス社の製造ソリューション担当ヴァイスプレジデントを務めるスコット・セヴシック氏は言う。

この新素材は、 ジェット燃料や油に浸かっても化学反応を起こす事が無い。

このプラスチック樹脂は、オリオンのドッキングハッチのすぐ外にある部品に使われる予定だ。

この部品は、 別々に3Dプリントされた6つのパーツから出来ている。

これらが、ガッチリと組み合わさって宇宙船の外部に使われるリングを作るのだ。

ドッキングハッチは主に、長期のディープスペースミッションで宇宙飛行士達がオリオンと居住モジュールの行き来をする為に使われる。

これは、地球帰還時にも役に立つだろう。

太平洋着水後に波が高すぎる場合、クルー達はサイドハッチでは無くドッキングハッチから外に出る事が出来る。

さらにこの新素材は、「宇宙船の電気系統に異常が起こるリスクを最小限にするよう設計されている」と、セヴシック氏は言う。

彼のチームは、素材にカーボンナノチューブを加えた。

静電荷の蓄積を防ぎ、ミッション中に厄介な異常が起こるのを防ぐためだ。

「宇宙で 静電荷が蓄積して電気系統に放電されると 、代替の効かない部品を壊してしまう事になる のです」と、セヴシック氏は言う。

※SF映画は、こちらからどうぞ?

2018年04月27日

【VR】ドラゴンクエストVR、4月27日オープン!

さて、今回は「ドラゴンクエストVR」についてです。

ロールプレイングゲーム(RPG)の原義は、 役割(ロール) を 演じる(プレイ) ということだ。

RPGの原点ともいえるTRPG(テーブルトップもしくは、テーブルトークRPG)では、その言葉通りプレイヤー各自がキャラクターを「演じる」事で進行していく。

2018年4月27日から「VR SHINJUKU」で稼働を開始 するVRアトラクション「ドラゴンクエストVR」は、まさにRPGの原義に立ち返ったかのような体験となっている。

日本でもっとも有名なRPGといってもいい「ドラゴンクエスト」をVR体験に移し替えた本作は、 最大4人が1つのパーティーとして同時にプレイするフリーローム(各自がある程度自由に歩き回れる)VRアトラクションだ。

プレイヤーはそれぞれ 「戦士」「僧侶」「魔法使い」の3つの職業 から1つを選び、ドラゴンクエストの世界に降り立つ。

戦士は、剣による直接攻撃と盾による防御を行え、ある時は敵に切り込み、ある時は見方を守る。

僧侶は、「回復」「蘇生」「攻撃」の3種類の魔法でパーティーをサポートする。

魔法使いは、遠距離から攻撃魔法を使って敵を攻撃する。

ドラゴンクエストVRでは、職業による役割分担がはっきりしている。

魔法使いや僧侶は、基本的に「自力でかわす」以外に攻撃を回避する手段が無い為、前衛である戦士の盾で守ってもらう必要がある。

戦士や魔法使いは、回復手段を持っていない為傷を負ったり死んでしまった場合には、僧侶が回復や蘇生の魔法をかける必要がある。

それなので、 ゲームのルール上でも1つのパーティーには、必ず「戦士」と「僧侶」が最低でも1人以上いなければならない。

それぞれが、違った役割を通してパーティー全体に貢献する。

それが、ドラゴンクエストVRの楽しさの一つだ。

そうした楽しさは、これまでにもMMORPGやチームプレイ型のFPSゲームなどで追及されてきた楽しさなのだが、ドラゴンクエストVRではVRという表現を用いる事で、その楽しさがよりプリミティブに表現されている。

VR空間で文字通り肩を並べ、背中を任せ、ある時は後衛を守る為に敵を押し留めたり、ある時は戦士の陰に隠れながら戦うといったプレイを主観視点で体験する事によって、自分の役割がより明確に意識されていく。

ちなみに僧侶は、回復・蘇生の他にバギ系呪文を使った攻撃も行える為、行動の選択肢が他の職業と比べても多い。

ひたすら味方を回復してサポートに徹するもよし、味方そっちのけで敵をなぎ倒すもよし。

こうしてプレイヤーは、ドラゴンクエストVRにプレイを通じて「ロール」を「プレイ」することの楽しさを実感する。

これはドラゴンクエストVRの、公式PVを見ても明確に意識されているコンセプトだとわかる。

実のところそうした観点から言えば、ドラゴンクエストVRには不満もある。

まず、 VR内で自分の姿が見えない事(両手と武器だけ見える)だ。

自分がどんな姿になっているのかが明確に意識出来れば、もっと「なりきり」感が増幅されるのではないかと思う。

もう一つは、PVでは魔法使いが激しく呪文名を叫んでいる為、呪文の発動は音声コマンドなのかと思いきや、実は 「視界に表示された3つの魔法の中から杖で選ぶ」という、実質的にはコマンド選択式だ。

PVと同様に、文字通り呪文を「唱え」て使うようにした方が気分が出そうだ。

もちろん、発声が必要だと呪文を「覚える」という学習コストが高まるので、特にドラゴンクエスト未経験者には難しそうではある。

今回のドラゴンクエストVRは、ドラゴンクエストという多面的な魅力を持った作品のうち、主に「戦闘」の要素をクローズアップしたものになっている。

だが、ドラクエファンであるならば、「フィールドでの冒険」や「洞窟の探索」、あるいは「村人との会話」、もしかしたら「ぱふぱふ」などもVRで体験したいと思うだろう。

ドラクエの生みの親である堀井雄二氏は、ドラゴンクエストVRに 「ドラクエをバーチャルリアリティーで再現してみたいという夢にかなり近づいてきました」 とコメントを寄せているが、まさしく来るべき「真のドラゴンクエストVR」への第一歩としてドラクエファンならば、ぜひ体験してみて欲しい。

※色々な家電なら、こちらからどうぞ?

ロールプレイングゲーム(RPG)の原義は、 役割(ロール) を 演じる(プレイ) ということだ。

RPGの原点ともいえるTRPG(テーブルトップもしくは、テーブルトークRPG)では、その言葉通りプレイヤー各自がキャラクターを「演じる」事で進行していく。

2018年4月27日から「VR SHINJUKU」で稼働を開始 するVRアトラクション「ドラゴンクエストVR」は、まさにRPGの原義に立ち返ったかのような体験となっている。

日本でもっとも有名なRPGといってもいい「ドラゴンクエスト」をVR体験に移し替えた本作は、 最大4人が1つのパーティーとして同時にプレイするフリーローム(各自がある程度自由に歩き回れる)VRアトラクションだ。

プレイヤーはそれぞれ 「戦士」「僧侶」「魔法使い」の3つの職業 から1つを選び、ドラゴンクエストの世界に降り立つ。

戦士は、剣による直接攻撃と盾による防御を行え、ある時は敵に切り込み、ある時は見方を守る。

僧侶は、「回復」「蘇生」「攻撃」の3種類の魔法でパーティーをサポートする。

魔法使いは、遠距離から攻撃魔法を使って敵を攻撃する。

ドラゴンクエストVRでは、職業による役割分担がはっきりしている。

魔法使いや僧侶は、基本的に「自力でかわす」以外に攻撃を回避する手段が無い為、前衛である戦士の盾で守ってもらう必要がある。

戦士や魔法使いは、回復手段を持っていない為傷を負ったり死んでしまった場合には、僧侶が回復や蘇生の魔法をかける必要がある。

それなので、 ゲームのルール上でも1つのパーティーには、必ず「戦士」と「僧侶」が最低でも1人以上いなければならない。

それぞれが、違った役割を通してパーティー全体に貢献する。

それが、ドラゴンクエストVRの楽しさの一つだ。

そうした楽しさは、これまでにもMMORPGやチームプレイ型のFPSゲームなどで追及されてきた楽しさなのだが、ドラゴンクエストVRではVRという表現を用いる事で、その楽しさがよりプリミティブに表現されている。

VR空間で文字通り肩を並べ、背中を任せ、ある時は後衛を守る為に敵を押し留めたり、ある時は戦士の陰に隠れながら戦うといったプレイを主観視点で体験する事によって、自分の役割がより明確に意識されていく。

ちなみに僧侶は、回復・蘇生の他にバギ系呪文を使った攻撃も行える為、行動の選択肢が他の職業と比べても多い。

ひたすら味方を回復してサポートに徹するもよし、味方そっちのけで敵をなぎ倒すもよし。

こうしてプレイヤーは、ドラゴンクエストVRにプレイを通じて「ロール」を「プレイ」することの楽しさを実感する。

これはドラゴンクエストVRの、公式PVを見ても明確に意識されているコンセプトだとわかる。

実のところそうした観点から言えば、ドラゴンクエストVRには不満もある。

まず、 VR内で自分の姿が見えない事(両手と武器だけ見える)だ。

自分がどんな姿になっているのかが明確に意識出来れば、もっと「なりきり」感が増幅されるのではないかと思う。

もう一つは、PVでは魔法使いが激しく呪文名を叫んでいる為、呪文の発動は音声コマンドなのかと思いきや、実は 「視界に表示された3つの魔法の中から杖で選ぶ」という、実質的にはコマンド選択式だ。

PVと同様に、文字通り呪文を「唱え」て使うようにした方が気分が出そうだ。

もちろん、発声が必要だと呪文を「覚える」という学習コストが高まるので、特にドラゴンクエスト未経験者には難しそうではある。

今回のドラゴンクエストVRは、ドラゴンクエストという多面的な魅力を持った作品のうち、主に「戦闘」の要素をクローズアップしたものになっている。

だが、ドラクエファンであるならば、「フィールドでの冒険」や「洞窟の探索」、あるいは「村人との会話」、もしかしたら「ぱふぱふ」などもVRで体験したいと思うだろう。

ドラクエの生みの親である堀井雄二氏は、ドラゴンクエストVRに 「ドラクエをバーチャルリアリティーで再現してみたいという夢にかなり近づいてきました」 とコメントを寄せているが、まさしく来るべき「真のドラゴンクエストVR」への第一歩としてドラクエファンならば、ぜひ体験してみて欲しい。

※色々な家電なら、こちらからどうぞ?

2018年04月22日

音声認識・機械翻訳は、「言葉の壁」を取り払えるのか?

さて、今回はAI翻訳についてです。

・「ほんやくコンニャク」は実現するのか?

ほんやく(翻訳)コンニャクと言えば、国民的大衆漫画「ドラえもん」のドラえもんが取り出す「未来のひみつ道具」の一つで、食べると相手の言語が日本語に聞こえ、自分が日本語で発言してるつもりでも発する言葉は、相手の言語になるという便利な道具で、外国人との意思疎通には欠かせない。宇宙人や動物にも使用していた。

こうした万能翻訳ツールに対する渇望は世界中にあるようで、SFの世界では割とメジャーな存在だ。

例えば、海外SFドラマ「Star Trek(スタートレック)」においても万能翻訳機はストーリーで重要な位置を占めており、 Microsoftの翻訳アプリ「Bing Translator」 は標準で劇中に登場する「クリンゴン語」の翻訳に対応している。

英国の作家ダグラス・アダムスが記したSFコメディ「The Hitchhiker's Guide to the Galaxy(銀河ヒッチハイク・ガイド)」では、「Babel Fish(バベル魚)」という魚型の万能翻訳機が登場しており、これを耳から挿入する事で宿主の脳波を糧に周囲の音を取り込んで言語変換を可能にするという。

SF世界では異星人との交流が当たり前なので、ドラマを生み出すための道具として欠かせないものというわけだ。

・人はなぜ、万能翻訳機を求めるのか?

SFの世界に限らず、言葉の壁を越えて相手とコミュニケーションを取りたいという欲求は普遍的に存在しており、語学学習に対するニーズは非常に高い。

とはいえ、近似している欧州圏内の隣接言語でさえ互いのコミュニケーションは大変なようで、言葉を上手く話せずに同じ出身国者同士で固まってしまうという現象もよく見られるという。

英語に比較的近く、英語習得レベルが高いと言われるドイツ人達でさえ 「込み入った話は英語では難しい」 と、ドイツ人同士で固まってしまうありさまだった。

「日本語と英語は文法が全然違うから日本人が英語を習得するのは欧州人より難しい」 という話はよく聞くが、程度の差こそあれ抱えている事情はみな一緒という。

さて、そうした彼らが語学学習に向かう一番のモチベーションは何だろうか。

フランス人やスペイン人らは、 「外国で働くため」 という仕事上の理由を挙げており、移動の自由のあるEU圏内ならではの事情が見られた。

英語が比較的に達者な女性達に学習方法やそのきっかけについて聞いたところ、純粋に 「外国にいる友人らと共通して話せる言語を学びたい」 といった理由を挙げていた。

だが実際のところ、多くの人にとっての理由は非常にシンプルなもののようだ。

英The Telegraphによれば、語学学習アプリを提供するBabbelがユーザーらを対象にした最新のアンケート調査結果では、 その理由の4割を「旅行」が占め、 「移住」や「教養」といった回答を大きく引き離している。

今でこそ航空運賃やビザの障壁が下がって人の行き来が簡単になり、欧州などのように外国人と触れる機会はそれほど珍しいものではなくなっているが、 「海外旅行」は外の世界に触れる貴重な機会である事に変わりはない。

その瞬間や体験を最高のモノにすべく、事前に備えるのは自然な行為かも知れない。

・スマホの活用と、進化する翻訳

「海外旅行で相手と意思疎通を図りたい」 というニーズに対し、最近になって登場した強い味方がスマホだ。

電子辞書やフレーズ集などは昔からあったが、スマホは非常に高機能であり、文章翻訳もこなしてくれる。

最近ではさらに高度なものとして、撮影した写真の中にある単語や文章の翻訳をしたり、音声を取り込んで通訳をこなしてくれるアプリまで存在する。

海外のメニューは、日本のように写真付きではなく料理名と解説と値段のみ記されたものが一般的だ。

観光客向けではない地元のレストランに行った時などは、現地語でしか解説が書かれていない事が多い。

例えば、フランスでインド料理屋や中華料理屋に入った時、料理名から解説まで全てフランス語で書かれている為、英語しか分からない人が読み解くのはなかなか難度が高い。

こうした時にスマホのアプリが大いに役に立つ。

スマホの通訳アプリとしてメジャーなのは 「Google Translate」 と 「Microsoft Translator」 の2つだ。

どちらもAndoroid版とiOS版の両方が用意されており、文章や単語翻訳の他、写真撮影によるOCR翻訳、音声中継による通訳機能がサポートされている。

無料で利用出来る点もポイントだ。

また、 Microsoft Translatorにはグループ中継機能が用意されており、 同じグループ内のメンバーがスマホのマイクに向かって発言すると、残りのグループメンバーの端末にはそれぞれの言語(同じ言語でなくてもよい)への翻訳文が表示され、 一種のリアルタイム通訳のような事が可能となる。

2017年末に日本マイクロソフト社内で記者向けの忘年会が開かれ、同社執行役員常務でマーケティング&オペレーションズ部門担当のマリアナ・カストロ氏が挨拶した際、本人が英語とスペイン語を混ぜたスピーチでMicrosoft Translatorに話しかけると、参加者のスマホにインストールされた同アプリが 日本語に自動翻訳して画面に表示するという「Microsoft Translator Live」機能が紹介された。

このように非常に便利な翻訳アプリだが、いくつか弱点がある。

その1つが 「オフライン利用」 だ。

「Google Translate」と「Microsoft Translator」ともにクラウド側の処理機構を使っており、 翻訳処理中にスマホを「機内モード」に変更するとエラーで処理が止まってしまう。

最近でこそ安価なローミングサービスが増えつつあるほか、欧州内では2017年6月以降は国をまたいだローミング利用が無料になっているが、「海外ではデータ通信をオフにしている」というユーザーもいると思う。

そんな時は現地の無料Wi-Fiなどを活用する事になるが、 常に使いたい場所でWi-Fiが利用出来るわけでもない。

翻訳需要が旅を主目的としたものならば、こうした事態は致命的であり、GoogleとMicrosoftともに アプリ向けに事前にダウンロード可能な言語パックを提供している。

これを現地に移動する前にあらかじめダウンロードしておけば、到着後すぐにオフライン環境でも翻訳アプリを利用出来る。

各言語の単語やフレーズごとに、それに当てはまる対訳を記録し、データの塊としてサーバ上で統計処理する事で翻訳精度を向上させる仕組みは 「統計的手法による機械翻訳(SMT:Statistical Machine Translation)」 と呼ばれ、一昔前までの一般的な手法だった。

単語単位や汎用的なフレーズには特に有効な為、「旅行先での翻訳用途」には十分な効果を発揮するはずだ。

一方で、文章としての前後の繋がりや、単純に単語のみを見るだけでは意味を取り違える可能性の高いフレーズなど、翻訳として「どうしても不自然」というケースも少なくない。

翻訳精度が上がったと言われる昨今においてもなお、欧州言語圏の翻訳に比べ、日本語への変換は不自然さを伴う。

そこで登場したのが機械学習モデルを採用した「ニューラルネットワーク」型の翻訳サービスで、より自然な翻訳を目指している。

この翻訳エンジンの切り替えについて、Googleは2016年9月に成果を報告しつつ、同年11月にGoogle Translateへの導入を発表している。

Microsoftも2016年11月に、その成果を発表して検証ページをオープンしている。

・進化するニューラルネットワーク

ここでもう少し、ニューラルネットワーク型翻訳について見ていく。

Googleはこの仕組みに 「Neuraachine Translation(NMT)」 と名付け、同社の名称を付けて 「GNMT(Google's Neural Machine Translation)」 などとも呼んでいる。

Googleが公開した解説記事のサンプルでは中国語から英語への変換が紹介されているが、入力した漢字をそれぞれエンコーダーで分解し、デコーダーで英語への変換を行っている。

ここで 「LSTM(Long Short Term Memory)」 という仕組みが用いられているが、これは 「深層学習(Deep Learning)」 の世界において、特に自然言語処理や翻訳など互いの依存関係の把握と解決が必要なケースで重要な役割を果たしている。

ここまでの解説にあるように、自然な翻訳を実現する上では文書全体の個々の単語の繋がりの把握が必要となる。

「Aという問題に対してBという答え」というシンプルな計算の場合は問題ないが、翻訳のようなケースでは入力された文章全体を把握、つまり前後の依存関係が重要になるというわけだ。

そこで登場するのが 「RNN(Recurrent Neural Network)」 モデルで、内部にループ構造を持たせる事で前後の入力データを維持し、互いの依存関係を意識した処理を可能としている。

ただ、RNNそのものは短期(Short Term)の依存関係の把握には問題ないものの、長文翻訳のように数百や数千単位の長期(Long Term)の依存関係の把握は難しく、それを解決すべく考案されたのがLSTMという事になる。

LSTMはMicrosoftのニューラルネットワーク型翻訳にも採用されており、ここ数年の翻訳エンジンのトレンドとなっている。

大量の辞書(コーバス)にGPUを組み合わせてDNNを構成しており、Googleの場合は TPU(TensorFlowによる機械学習用のプロセッサ) と TensorFlow(Googleが開発してオープンソースで公開している機械学習に使うソフトウェアライブラリ) を組み合わせた大規模処理を用い、Microsoftでは 「BrainWave」 の仕組みを組み合わせ、恐らくはGPUとFPGAを組み合わせたハイブリッドな仕組みでの運用が行われているのではないかと予想している。

Microsoftは今年2018年3月に「Microsoft reaches a historic milestone ,using AI to match human performance in translating news from Chainese to English」というブログ記事を公開したが、その内容は「newstest2017」というテストで中国語から英語への翻訳が「人間と同等の水準になった」というものだ。

いくらニューラルネットワーク型翻訳が進化したとして、「最後のわずか数%の部分の調整でやはり人手を介した自然翻訳にはかなわない」というのがGooleとMicrosoftの両サービス共通の認識だったが、 この壁をクリア出来たというのがその趣旨となる。

実際、中国語と英語の翻訳に関する研究は非常に盛んであり、恐らく全ての言語の組み合わせでも世界トップクラスだろう。

ゆえに、ほぼ納得のいく翻訳クオリティを実現する万能翻訳機が登場するのであれば、まずは中国語を含めた欧州言語が最初にカバーされる事になると予想している。

実際、これらの言語は英語さえ理解出来ていれば遜色無いレベルで内容が把握可能だと認識している。

日本語についてもそう遠くない将来、遜色無いレベルの相互翻訳が可能になると信じている。

・オンラインとオフラインの壁

翻訳精度の向上に膨大なコーバスとGPUなどを使ったDNNによる膨大な計算を使う事は、これを実現するクラウド、つまりデータセンターの存在が必要不可欠となる。

常時ブロードバンド環境が利用出来るのであれば問題ないが、人々が万能翻訳機を利用する為の最初のモチベーションである「旅行」の用途には少々心もとない。

これは翻訳の部分だけでなく、スマートスピーカーやスマホ内臓の音声アシスタント機能において、音声認識や構文解析にクラウドが用いられているという背景もある。

オンラインとオフラインの壁が存在する事で、スマホ本来の機能が削がれ、どこでも使える「ほんやくコンニャク」を実現する為のコンパクトな装置の実現が難しいというわけだ。

そこで登場するのが 「インテリジェントエッジ」 という事になる。

全ての処理をクラウドに依存するのではなく、処理の一部や多くを末端デバイスである「エッジ」に移し、レスポンスの向上や通信量の削減を行うものだ。

クラウド依存であった音声認識や翻訳機能を「エッジ」側に搭載する事 で、一部の学習データの送信といった処理を除いた ほとんどが端末内で完結する事になる。

Qualcommが最新のSnapdragon 845でデモンストレーションを行っていたが、年々進むスマホの処理能力向上により過去数年では難しかった技術のモバイルへの転用が実現しつつある。

こうした最新の成果の一端がうかがえるのが、Microsoftが2017年10月にブログで公開した「Microsoft and Huawei deliver Full Neural ON-device Translations」と「Bring AI translation to edge devices with Microsoft Translator」という2つの記事だ。

前者は、「HUAWEI Mate 10」シリーズに搭載されたKirinプロセッサのNPUを使う事で、 「ニューラルネットワーク型翻訳のデバイス内実装を実現した」 という話。

後者は、そのデバイス内実装の背景について解説しており、NPUのようなDNNの学習モデルを効率的に実装出来る仕組みが登場する事で、 モバイルデバイス特有の「メモリ」「処理能力」「バッテリー」といった問題を解決出来るという。

今後、重要になるのは機械翻訳手法の向上と、それを実装出来るデバイスの存在だろう。

4月18日に「Microsoft Translator」で オフラインでもニューラル機械翻訳が利用出来るようになった 事が公式に発表された。

これは日本語も、サポートしている。

※海外旅行なら、こちらからどうぞ?

・「ほんやくコンニャク」は実現するのか?

ほんやく(翻訳)コンニャクと言えば、国民的大衆漫画「ドラえもん」のドラえもんが取り出す「未来のひみつ道具」の一つで、食べると相手の言語が日本語に聞こえ、自分が日本語で発言してるつもりでも発する言葉は、相手の言語になるという便利な道具で、外国人との意思疎通には欠かせない。宇宙人や動物にも使用していた。

こうした万能翻訳ツールに対する渇望は世界中にあるようで、SFの世界では割とメジャーな存在だ。

例えば、海外SFドラマ「Star Trek(スタートレック)」においても万能翻訳機はストーリーで重要な位置を占めており、 Microsoftの翻訳アプリ「Bing Translator」 は標準で劇中に登場する「クリンゴン語」の翻訳に対応している。

英国の作家ダグラス・アダムスが記したSFコメディ「The Hitchhiker's Guide to the Galaxy(銀河ヒッチハイク・ガイド)」では、「Babel Fish(バベル魚)」という魚型の万能翻訳機が登場しており、これを耳から挿入する事で宿主の脳波を糧に周囲の音を取り込んで言語変換を可能にするという。

SF世界では異星人との交流が当たり前なので、ドラマを生み出すための道具として欠かせないものというわけだ。

・人はなぜ、万能翻訳機を求めるのか?

SFの世界に限らず、言葉の壁を越えて相手とコミュニケーションを取りたいという欲求は普遍的に存在しており、語学学習に対するニーズは非常に高い。

とはいえ、近似している欧州圏内の隣接言語でさえ互いのコミュニケーションは大変なようで、言葉を上手く話せずに同じ出身国者同士で固まってしまうという現象もよく見られるという。

英語に比較的近く、英語習得レベルが高いと言われるドイツ人達でさえ 「込み入った話は英語では難しい」 と、ドイツ人同士で固まってしまうありさまだった。

「日本語と英語は文法が全然違うから日本人が英語を習得するのは欧州人より難しい」 という話はよく聞くが、程度の差こそあれ抱えている事情はみな一緒という。

さて、そうした彼らが語学学習に向かう一番のモチベーションは何だろうか。

フランス人やスペイン人らは、 「外国で働くため」 という仕事上の理由を挙げており、移動の自由のあるEU圏内ならではの事情が見られた。

英語が比較的に達者な女性達に学習方法やそのきっかけについて聞いたところ、純粋に 「外国にいる友人らと共通して話せる言語を学びたい」 といった理由を挙げていた。

だが実際のところ、多くの人にとっての理由は非常にシンプルなもののようだ。

英The Telegraphによれば、語学学習アプリを提供するBabbelがユーザーらを対象にした最新のアンケート調査結果では、 その理由の4割を「旅行」が占め、 「移住」や「教養」といった回答を大きく引き離している。

今でこそ航空運賃やビザの障壁が下がって人の行き来が簡単になり、欧州などのように外国人と触れる機会はそれほど珍しいものではなくなっているが、 「海外旅行」は外の世界に触れる貴重な機会である事に変わりはない。

その瞬間や体験を最高のモノにすべく、事前に備えるのは自然な行為かも知れない。

・スマホの活用と、進化する翻訳

「海外旅行で相手と意思疎通を図りたい」 というニーズに対し、最近になって登場した強い味方がスマホだ。

電子辞書やフレーズ集などは昔からあったが、スマホは非常に高機能であり、文章翻訳もこなしてくれる。

最近ではさらに高度なものとして、撮影した写真の中にある単語や文章の翻訳をしたり、音声を取り込んで通訳をこなしてくれるアプリまで存在する。

海外のメニューは、日本のように写真付きではなく料理名と解説と値段のみ記されたものが一般的だ。

観光客向けではない地元のレストランに行った時などは、現地語でしか解説が書かれていない事が多い。

例えば、フランスでインド料理屋や中華料理屋に入った時、料理名から解説まで全てフランス語で書かれている為、英語しか分からない人が読み解くのはなかなか難度が高い。

こうした時にスマホのアプリが大いに役に立つ。

スマホの通訳アプリとしてメジャーなのは 「Google Translate」 と 「Microsoft Translator」 の2つだ。

どちらもAndoroid版とiOS版の両方が用意されており、文章や単語翻訳の他、写真撮影によるOCR翻訳、音声中継による通訳機能がサポートされている。

無料で利用出来る点もポイントだ。

また、 Microsoft Translatorにはグループ中継機能が用意されており、 同じグループ内のメンバーがスマホのマイクに向かって発言すると、残りのグループメンバーの端末にはそれぞれの言語(同じ言語でなくてもよい)への翻訳文が表示され、 一種のリアルタイム通訳のような事が可能となる。

2017年末に日本マイクロソフト社内で記者向けの忘年会が開かれ、同社執行役員常務でマーケティング&オペレーションズ部門担当のマリアナ・カストロ氏が挨拶した際、本人が英語とスペイン語を混ぜたスピーチでMicrosoft Translatorに話しかけると、参加者のスマホにインストールされた同アプリが 日本語に自動翻訳して画面に表示するという「Microsoft Translator Live」機能が紹介された。

このように非常に便利な翻訳アプリだが、いくつか弱点がある。

その1つが 「オフライン利用」 だ。

「Google Translate」と「Microsoft Translator」ともにクラウド側の処理機構を使っており、 翻訳処理中にスマホを「機内モード」に変更するとエラーで処理が止まってしまう。

最近でこそ安価なローミングサービスが増えつつあるほか、欧州内では2017年6月以降は国をまたいだローミング利用が無料になっているが、「海外ではデータ通信をオフにしている」というユーザーもいると思う。

そんな時は現地の無料Wi-Fiなどを活用する事になるが、 常に使いたい場所でWi-Fiが利用出来るわけでもない。

翻訳需要が旅を主目的としたものならば、こうした事態は致命的であり、GoogleとMicrosoftともに アプリ向けに事前にダウンロード可能な言語パックを提供している。

これを現地に移動する前にあらかじめダウンロードしておけば、到着後すぐにオフライン環境でも翻訳アプリを利用出来る。

各言語の単語やフレーズごとに、それに当てはまる対訳を記録し、データの塊としてサーバ上で統計処理する事で翻訳精度を向上させる仕組みは 「統計的手法による機械翻訳(SMT:Statistical Machine Translation)」 と呼ばれ、一昔前までの一般的な手法だった。

単語単位や汎用的なフレーズには特に有効な為、「旅行先での翻訳用途」には十分な効果を発揮するはずだ。

一方で、文章としての前後の繋がりや、単純に単語のみを見るだけでは意味を取り違える可能性の高いフレーズなど、翻訳として「どうしても不自然」というケースも少なくない。

翻訳精度が上がったと言われる昨今においてもなお、欧州言語圏の翻訳に比べ、日本語への変換は不自然さを伴う。

そこで登場したのが機械学習モデルを採用した「ニューラルネットワーク」型の翻訳サービスで、より自然な翻訳を目指している。

この翻訳エンジンの切り替えについて、Googleは2016年9月に成果を報告しつつ、同年11月にGoogle Translateへの導入を発表している。

Microsoftも2016年11月に、その成果を発表して検証ページをオープンしている。

・進化するニューラルネットワーク

ここでもう少し、ニューラルネットワーク型翻訳について見ていく。

Googleはこの仕組みに 「Neuraachine Translation(NMT)」 と名付け、同社の名称を付けて 「GNMT(Google's Neural Machine Translation)」 などとも呼んでいる。

Googleが公開した解説記事のサンプルでは中国語から英語への変換が紹介されているが、入力した漢字をそれぞれエンコーダーで分解し、デコーダーで英語への変換を行っている。

ここで 「LSTM(Long Short Term Memory)」 という仕組みが用いられているが、これは 「深層学習(Deep Learning)」 の世界において、特に自然言語処理や翻訳など互いの依存関係の把握と解決が必要なケースで重要な役割を果たしている。

ここまでの解説にあるように、自然な翻訳を実現する上では文書全体の個々の単語の繋がりの把握が必要となる。

「Aという問題に対してBという答え」というシンプルな計算の場合は問題ないが、翻訳のようなケースでは入力された文章全体を把握、つまり前後の依存関係が重要になるというわけだ。

そこで登場するのが 「RNN(Recurrent Neural Network)」 モデルで、内部にループ構造を持たせる事で前後の入力データを維持し、互いの依存関係を意識した処理を可能としている。

ただ、RNNそのものは短期(Short Term)の依存関係の把握には問題ないものの、長文翻訳のように数百や数千単位の長期(Long Term)の依存関係の把握は難しく、それを解決すべく考案されたのがLSTMという事になる。

LSTMはMicrosoftのニューラルネットワーク型翻訳にも採用されており、ここ数年の翻訳エンジンのトレンドとなっている。

大量の辞書(コーバス)にGPUを組み合わせてDNNを構成しており、Googleの場合は TPU(TensorFlowによる機械学習用のプロセッサ) と TensorFlow(Googleが開発してオープンソースで公開している機械学習に使うソフトウェアライブラリ) を組み合わせた大規模処理を用い、Microsoftでは 「BrainWave」 の仕組みを組み合わせ、恐らくはGPUとFPGAを組み合わせたハイブリッドな仕組みでの運用が行われているのではないかと予想している。

Microsoftは今年2018年3月に「Microsoft reaches a historic milestone ,using AI to match human performance in translating news from Chainese to English」というブログ記事を公開したが、その内容は「newstest2017」というテストで中国語から英語への翻訳が「人間と同等の水準になった」というものだ。

いくらニューラルネットワーク型翻訳が進化したとして、「最後のわずか数%の部分の調整でやはり人手を介した自然翻訳にはかなわない」というのがGooleとMicrosoftの両サービス共通の認識だったが、 この壁をクリア出来たというのがその趣旨となる。

実際、中国語と英語の翻訳に関する研究は非常に盛んであり、恐らく全ての言語の組み合わせでも世界トップクラスだろう。

ゆえに、ほぼ納得のいく翻訳クオリティを実現する万能翻訳機が登場するのであれば、まずは中国語を含めた欧州言語が最初にカバーされる事になると予想している。

実際、これらの言語は英語さえ理解出来ていれば遜色無いレベルで内容が把握可能だと認識している。

日本語についてもそう遠くない将来、遜色無いレベルの相互翻訳が可能になると信じている。

・オンラインとオフラインの壁

翻訳精度の向上に膨大なコーバスとGPUなどを使ったDNNによる膨大な計算を使う事は、これを実現するクラウド、つまりデータセンターの存在が必要不可欠となる。

常時ブロードバンド環境が利用出来るのであれば問題ないが、人々が万能翻訳機を利用する為の最初のモチベーションである「旅行」の用途には少々心もとない。

これは翻訳の部分だけでなく、スマートスピーカーやスマホ内臓の音声アシスタント機能において、音声認識や構文解析にクラウドが用いられているという背景もある。

オンラインとオフラインの壁が存在する事で、スマホ本来の機能が削がれ、どこでも使える「ほんやくコンニャク」を実現する為のコンパクトな装置の実現が難しいというわけだ。

そこで登場するのが 「インテリジェントエッジ」 という事になる。

全ての処理をクラウドに依存するのではなく、処理の一部や多くを末端デバイスである「エッジ」に移し、レスポンスの向上や通信量の削減を行うものだ。

クラウド依存であった音声認識や翻訳機能を「エッジ」側に搭載する事 で、一部の学習データの送信といった処理を除いた ほとんどが端末内で完結する事になる。

Qualcommが最新のSnapdragon 845でデモンストレーションを行っていたが、年々進むスマホの処理能力向上により過去数年では難しかった技術のモバイルへの転用が実現しつつある。

こうした最新の成果の一端がうかがえるのが、Microsoftが2017年10月にブログで公開した「Microsoft and Huawei deliver Full Neural ON-device Translations」と「Bring AI translation to edge devices with Microsoft Translator」という2つの記事だ。

前者は、「HUAWEI Mate 10」シリーズに搭載されたKirinプロセッサのNPUを使う事で、 「ニューラルネットワーク型翻訳のデバイス内実装を実現した」 という話。

後者は、そのデバイス内実装の背景について解説しており、NPUのようなDNNの学習モデルを効率的に実装出来る仕組みが登場する事で、 モバイルデバイス特有の「メモリ」「処理能力」「バッテリー」といった問題を解決出来るという。

今後、重要になるのは機械翻訳手法の向上と、それを実装出来るデバイスの存在だろう。

4月18日に「Microsoft Translator」で オフラインでもニューラル機械翻訳が利用出来るようになった 事が公式に発表された。

これは日本語も、サポートしている。

※海外旅行なら、こちらからどうぞ?

2018年04月20日

【欅坂46】菅井・土生が、ドコモの5Gを体験して・・・(東京ソラマチ)

さて、今回はドコモの5Gについてです。

・スカイツリー東京ソラマチにオープン

NTTドコモは、第五世代移動通信方式(5G)の商用化を控え、未来のサービスやコンテンツを一般人が体感出来る常設展示の施設「PLAY5G 明日をあそべ」を4月20日にオープンする。

場所は 東京スカイツリーに隣接する商業施設「東京ソラマチ」の5階で、常設展示の期間は2019年3月31日までの予定。

ドコモはこれまでも様々な5G関連のデモンストレーションを実施し、報道陣に公開したりイベントで展示したりしてきた。

今回は5Gで協力する東武鉄道と連携、「東京ソラマチ」の5階にあるテナントに入居する形で常設展示を行う事になった。

観光客や家族連れも多いという事から、 サービスやコンテンツを体験出来る内容が中心になっており、数か月おきに展示内容が入れ替わる予定。

4月20日のオープン時に用意されるのは、「ジオスタ」「建設機械の遠隔制御」「Free View Point Live」「8KパノラマVR」など。

・「ジオスタ」

「ジオスタ」は テーブル型の大型モニターとスマートフォンを組み合わせてARでスポーツ観戦が楽しめるもの で、テーブル型モニターにスマートフォンをかざすと、フォーミュラカーのレースを手元で様々に切り替えて多角的に楽しめる。

・「建設機械の遠隔制御」

「建設機械の遠隔制御」は、実際の遠隔操作は行えないが、 コマツ製の建機の座席が用意され、5つの大型パネルに囲まれて遠隔操作する際の視点を疑似体験出来る。

・「Free View Point Live」

「Free View Point Live」は、 周囲に配置されたカメラでアーティストなどを撮影、リアルタイムにコンピュータグラフィックに変換してデータを転送、遠隔地にいる人がステージの模様をリアルタイムに、VRゴーグルで臨場感たっぷりに体験出来る というモノ。

・「8KパノラマVR」

「8KパノラマVR」は 先端技術による高品質なVR映像を視聴出来るシステムで、2Kのディスプレイを左右それぞれに使ったVRゴーグルに、立体音響システムを組み合わせている。

デモでは沖縄の風景をバックに舞踏と音楽が収録されており、 8K60fpsの映像で楽しめる。

・高解像度版「浮遊球体ドローンディスプレイ」

ドコモではまた 、回転するLEDフレームで球体に映像を表示し、内部にドローンを搭載して空中を浮遊出来る「浮遊球体ドローンディスプレイ」の高解像度版を開発 している。

LED周りを刷新し高解像度化を実現、実写やアニメーションにも耐えうる表示になった。

・技術展示

展示会場には5G関連のアンテナや設備など、技術的な展示も少しだけ行われている。

これらは展示の中心ではないが、 「なんかすごい事が行われている」 (NTTドコモ5G

推進室長の中村氏)という事を 子供達等にアピールする狙い があるとしている。

・5Gデモバス

この他、「東京ソラマチ」での常設展示ではないが、5Gに関連しドコモが開発した「5Gデモバス」も報道陣に公開された。

このバスは5Gの通信設備を備え、内部の壁面いっぱいに大型スクリーンを搭載している。

正面だけでなく側面にもディスプレイが配置された合計13Kという超高解像度の映像は、スタジアム全体を捉えた映像でも選手の背番号がしっかりと分かるレベルで映し出され、映像の切り替えが必要ない。

その場にいるかのようなスポーツ観戦を楽しめる。

この仕組みで車外の映像を映し出せば、車内の壁が窓になったかのような体験が出来るという。

・欅坂46の菅井友香、土井瑞穂が5Gを体験

4月19日には常設展示「PLAY5G 明日をあそべ」が報道陣に公開された。

オープン記念イベントには欅坂46から菅井友香、土井瑞穂も駆けつけ5Gなど近未来の技術に期待を語った。

菅井友香は「家族出来ても楽しめる」 と展示を体験した感想を語ると、 土井瑞穂は「2年後のオリンピックで、現地に行けなくても臨場感あふれる映像で楽しめたらいいなと思う」 と期待を語った。

NTTドコモ5G推進室長の中村武宏氏は、「 5Gでどんなサービスが出てくるのか、多くの人に体験してもらいたい。 今までの展示は業界向けやビジネスパートナー向けだったが、今後多くの人にどうやってアピールするか悩んでいたところに、(常設展示)の話を貰った」とはいけいをかたり、5Gのアピールがいよいよ一般人に向けたものになってきている事を示した。

ゴールデンウィークや夏休みには、子供向けのイベントも予定しているという。

ドコモでは、これまで横須賀の研究開発拠点で開催していた展示イベントなども、 今後は都心を中心に開催していく予定で、一般人向けのアピールをさらに充実させていく方針だ。

※スマホなどの家電製品は、こちらからどうぞ?

・スカイツリー東京ソラマチにオープン

NTTドコモは、第五世代移動通信方式(5G)の商用化を控え、未来のサービスやコンテンツを一般人が体感出来る常設展示の施設「PLAY5G 明日をあそべ」を4月20日にオープンする。

場所は 東京スカイツリーに隣接する商業施設「東京ソラマチ」の5階で、常設展示の期間は2019年3月31日までの予定。

ドコモはこれまでも様々な5G関連のデモンストレーションを実施し、報道陣に公開したりイベントで展示したりしてきた。

今回は5Gで協力する東武鉄道と連携、「東京ソラマチ」の5階にあるテナントに入居する形で常設展示を行う事になった。

観光客や家族連れも多いという事から、 サービスやコンテンツを体験出来る内容が中心になっており、数か月おきに展示内容が入れ替わる予定。

4月20日のオープン時に用意されるのは、「ジオスタ」「建設機械の遠隔制御」「Free View Point Live」「8KパノラマVR」など。

・「ジオスタ」

「ジオスタ」は テーブル型の大型モニターとスマートフォンを組み合わせてARでスポーツ観戦が楽しめるもの で、テーブル型モニターにスマートフォンをかざすと、フォーミュラカーのレースを手元で様々に切り替えて多角的に楽しめる。

・「建設機械の遠隔制御」

「建設機械の遠隔制御」は、実際の遠隔操作は行えないが、 コマツ製の建機の座席が用意され、5つの大型パネルに囲まれて遠隔操作する際の視点を疑似体験出来る。

・「Free View Point Live」

「Free View Point Live」は、 周囲に配置されたカメラでアーティストなどを撮影、リアルタイムにコンピュータグラフィックに変換してデータを転送、遠隔地にいる人がステージの模様をリアルタイムに、VRゴーグルで臨場感たっぷりに体験出来る というモノ。

・「8KパノラマVR」

「8KパノラマVR」は 先端技術による高品質なVR映像を視聴出来るシステムで、2Kのディスプレイを左右それぞれに使ったVRゴーグルに、立体音響システムを組み合わせている。

デモでは沖縄の風景をバックに舞踏と音楽が収録されており、 8K60fpsの映像で楽しめる。

・高解像度版「浮遊球体ドローンディスプレイ」

ドコモではまた 、回転するLEDフレームで球体に映像を表示し、内部にドローンを搭載して空中を浮遊出来る「浮遊球体ドローンディスプレイ」の高解像度版を開発 している。

LED周りを刷新し高解像度化を実現、実写やアニメーションにも耐えうる表示になった。

・技術展示

展示会場には5G関連のアンテナや設備など、技術的な展示も少しだけ行われている。

これらは展示の中心ではないが、 「なんかすごい事が行われている」 (NTTドコモ5G

推進室長の中村氏)という事を 子供達等にアピールする狙い があるとしている。

・5Gデモバス

この他、「東京ソラマチ」での常設展示ではないが、5Gに関連しドコモが開発した「5Gデモバス」も報道陣に公開された。

このバスは5Gの通信設備を備え、内部の壁面いっぱいに大型スクリーンを搭載している。

正面だけでなく側面にもディスプレイが配置された合計13Kという超高解像度の映像は、スタジアム全体を捉えた映像でも選手の背番号がしっかりと分かるレベルで映し出され、映像の切り替えが必要ない。

その場にいるかのようなスポーツ観戦を楽しめる。

この仕組みで車外の映像を映し出せば、車内の壁が窓になったかのような体験が出来るという。

・欅坂46の菅井友香、土井瑞穂が5Gを体験

4月19日には常設展示「PLAY5G 明日をあそべ」が報道陣に公開された。

オープン記念イベントには欅坂46から菅井友香、土井瑞穂も駆けつけ5Gなど近未来の技術に期待を語った。

菅井友香は「家族出来ても楽しめる」 と展示を体験した感想を語ると、 土井瑞穂は「2年後のオリンピックで、現地に行けなくても臨場感あふれる映像で楽しめたらいいなと思う」 と期待を語った。

NTTドコモ5G推進室長の中村武宏氏は、「 5Gでどんなサービスが出てくるのか、多くの人に体験してもらいたい。 今までの展示は業界向けやビジネスパートナー向けだったが、今後多くの人にどうやってアピールするか悩んでいたところに、(常設展示)の話を貰った」とはいけいをかたり、5Gのアピールがいよいよ一般人に向けたものになってきている事を示した。

ゴールデンウィークや夏休みには、子供向けのイベントも予定しているという。

ドコモでは、これまで横須賀の研究開発拠点で開催していた展示イベントなども、 今後は都心を中心に開催していく予定で、一般人向けのアピールをさらに充実させていく方針だ。

※スマホなどの家電製品は、こちらからどうぞ?

2018年04月19日

偶然から生まれた「新素材」がEVの「充電問題」を、解決する?

さて、今回はEVの充電問題についてです。

電気自動車(EV)のボトルネックとも言えるバッテリーの「充電問題」を解決出来る 可能性を秘めた新素材が誕生した。

偶然から生まれたこのポリマー素材を使えば、わずかな時間で充電出来るスーパーキャパシターのエネルギー密度を20倍近くにまで高められる可能性があるという。

EVだけでなく電力システムにまで技術革新をもたらす可能性 を秘めた、その新素材の潜在力に迫った。

1970年代、英サリー大学のドナルド・ハイゲート博士率いる研究チームは、コンタクトレンズをより快適にする方法を見つけ出した。

スポンジのように水を保持できる、透明なポリマーを開発 したのだ。

そして今同じ技術が、新しいタイプのスーパーキャパシター素材を生み出しつつある。

これはEVの普及をさらに推し進め、再生可能エネルギーが抱える非常に難しい問題の一つを解決してくれる可能性を秘めた素材だ。

スーパーキャパシターは、電池のように科学的にエネルギーを貯蔵するのではなく、 風船の表面に静電気が溜まるようなかたちで、電場にエネルギーを蓄える。

2011年にはテスラのイーロン・マスクが、将来のEVは電池ではなくスーパーキャパシターから電力を得るようになると予測していた。

スーパーキャパシターを利用すれば 充電時間が短くなるうえに、リチウムやコバルトといった高価な原料に依存せずに済む ようになると説明するのは、インペリアル・カレッジ・ロンドンに2017年に作られたダイソン・スクール・オブ・デザイン・エンジニアリングのサム・クーパー教授だ。

しかも 、耐久性も向上する という。

「スーパーキャパシターは サイクル寿命が非常に長い のです。充電と消費を、何度も繰り返す事が出来ます」

問題は、エネルギー密度の低さだ。

最も密度が高いスーパーキャパシターであっても、貯蔵できるエネルギーは、1?sのリチウムイオン電池の5%に過ぎない。

この事をよく示しているのが、上海を走るスーパーキャパシター搭載の電気バスである。

このバスは乗客を降ろしている30秒足らずの間に充電を完了出来るものの、バス停2〜3か所ごとに充電を行う必要がある。

だが、この状況が変わる可能性がある。

英企業スーパーダイレクトリックス(Superdielectrics)が開発したスーパーキャパシター素材は、「これまでを遥かに上回る膨大な量の電気を貯蔵できる」と、同社の最高経営責任者(CEO)であるジム・ヘルスコートは語る。

この素材は 安価に製造でき 、希少な素材(希元素)を利用する必要が無い。

しかも、 ほとんど水で出来ている為、これまでの電池のように燃える恐れが無い という。

・まるで「ミス」のような発見

だが、現在は同社で研究責任者を務めるハイゲート博士によれば、この素材が発見されたのはほとんど偶然だった。

かつてハイゲート博士が開発したコンタクトレンズは、水分子が入ると膨らむポリマーメッシュ構造になっており、多くの水がメッシュの穴に取り込まれるものだった。

博士らは、水分に様々な成分を加える事で、このポリマーに新たな性質をもたらす事に成功した。

1990年代、ハイゲート博士とヘルスコートは、水素燃料電池に使用出来る様々な性質を持った変性ポリマーを開発した。

2016年には、生物医学用途に目を向けて、ポリマーマトリックスの導電性をさらに高めた。

神経と義肢をつなげるのに役立つ可能性があるからだ。

だが、切手ほどのサイズの薄くて青い四角形をしたこの新しいポリマーをテストしたところ、奇妙な事が起こった。

ハイゲート博士は、封筒の裏に大雑把な計算式を書いた事を今も覚えている。

「計算をした私は『こんなバカげた事があるのか』と思いました」と振り返る。

「(静電容量が)1平方cmという小さいサイズにおいて、本来考えられる値の100倍だったのです。私は自分がミスをしたのだと思いました」

彼らは、 誘電特性が既存の導体の1000倍から1万倍もある素材 を偶然見つけたのだ。

それから14か月間、スーパーダイレクトリックスは、ブリストル大学とサリー大学の研究者達と共同で、このポリマーが現実の世界で利用出来るかどうかを調査した。

・充電時間が数秒にまで短縮可能に

まず彼らは、ファンやLEDを数分間ほど動かせる小型の装置を製作した。

さらに開発を続ければ、この素材で1?s当たり最大180Whのエネルギー密度を実現出来る可能背があると述べている。

現時点では、最も密度が高いスーパーキャパシターでも、1?sあたり10Whに過ぎない。

この密度が実現すれば、スーパーキャパシターがリチウムイオン電池と肩を並べる事になる。

そうなれば、 スマートフォンを数秒で充電出来るようになるばかりか、今より安くて安全なEVを、ガソリン車の燃料を満タンにするのと同じ時間で充電出来るようになる はずだ。

中国のバスも停留所2〜3か所ごとに充電するのではなく、20〜30か所ごとに充電するだけで走れるようになるだろう。

しかも、充電時間は数秒だ。

充電時間が短くなれば、EVの普及が加速する可能性があると語るのは、英国機械学会のジェニファー・バクスター博士だ。

「 充電時間を短くするか、1回の充電で走行出来る距離を延ばす事が出来れば、EVに対する人々の不安は間違いなく減る 事になります」とバクスター博士は述べる。

考えられるもう一つの用途は、回生ブレーキだ。

電池は急速な充電が難しいが、スーパーキャパシターは素早い充電に最適である。

この為、EVの効率をさらに高めるうえで役立つ可能性があると、ダイソン・スクール・オブ・デザイン・エンジニアリングのクーパー教授は語る(同氏は、この研究には参加していない)

・大きさと「電流漏れ」がネック

ただし、乗り越えなければならない問題がいくつかある。

スーパーキャパシターは、重量では電池に対抗出来るものの、車に搭載する場合はサイズも問題になる。

この点に関する研究はまだ行われていないが、ハイゲート博士の推測では、この技術を利用して作られるスーパーキャパシターのサイズは、同党の電池よりおよそ30%大きくなる見込みだ。

もう一つの問題は、スーパーキャパシターの「アキレス腱」とも言える、内部での「電流漏れ」だとハイゲート博士は述べる。

電池は数週間から数か月間エネルギーを貯蔵できるが、スーパーキャパシターは数時間から数日後には無くなってしまう可能性がある。

用途によっては問題にならないかも知れないが、数日間利用しない事もあるEVでは問題となるだろう。

スーパーキャパシターを電池と組み合わせてバックアップを確保する事が、一つの解決策になるかも知れない。

この技術が最初に使われるのは車ではなく、充電インフラの重要な構成要素になるだろうと、ほとんどの人は考えている。

「およそ半数の人々は、自宅で一晩中充電を行えるような場所には住んでいません」と指摘するのは、充電ステーションを開発しているZapinamoのディレクター、ティム・マーティンだ。

こうした人々は素早く充電できる設備を利用する必要があるが、今の電力網ではそこまでのスピードで電力を供給するのが難しいと、マーティンは指摘する。

そこで、スーパーキャパシターを詰め込んだ大きな貯蔵施設が充電ステーションに設置され、EVと電力網を取り持つ役割を果たすようになるかも知れない。

電気代が安いオフピークの時間帯にゆっくりと電気を貯めておき、必要に応じて複数の車に素早く供給するというわけだ。

「 素早い発電と、走行距離に関する不安を払拭出来るほどの高速充電とを同時に実現するには、エネルギーを貯蔵しておく事が唯一の方法 です」とマーティンは述べる。

・より柔軟な電力供給が可能に

同様のアプローチが、再生可能エネルギーの分野に根本的な変化をもたらす可能性もある。

太陽光発電や風力発電は発電状況にムラがある為、作られた電気を貯蔵しておけば、太陽光や風力が弱い時に電気を補える ようになる。

「誰もが夕食後にお湯を沸かし始めれば、その急増した電力需要をどこかで補う必要があります」と、クーパー教授は言う。

現在は 、ポンプで貯水池の水を汲み上げておき、エネルギーが必要になった時に落下させてタービンを回して発電する方式(揚水発電)で補う 事が多い。

だが、スーパーキャパシターなら素早く対応出来る為、今より遥かに柔軟に電力を供給出来るようになる。

「 風力、波力、太陽光エネルギーは、利用可能ではあっても供給が断続的です。この為エネルギーを貯蔵しておかなければ、私達のエネルギー需要に対応出来るほどの信頼性を確保できません 」とハイゲート博士は述べる。

「今回の新しい研究結果は、私達の生活様式を支えているエネルギーシステムを変容させるものになる可能性があります。私達やその子孫が、真に持続可能で、環境にとって安全な形でエネルギーを得られるようになるには、こうした進歩が必要なのです」

※色々な家電製品は、こちらからどうぞ?

電気自動車(EV)のボトルネックとも言えるバッテリーの「充電問題」を解決出来る 可能性を秘めた新素材が誕生した。

偶然から生まれたこのポリマー素材を使えば、わずかな時間で充電出来るスーパーキャパシターのエネルギー密度を20倍近くにまで高められる可能性があるという。

EVだけでなく電力システムにまで技術革新をもたらす可能性 を秘めた、その新素材の潜在力に迫った。

1970年代、英サリー大学のドナルド・ハイゲート博士率いる研究チームは、コンタクトレンズをより快適にする方法を見つけ出した。

スポンジのように水を保持できる、透明なポリマーを開発 したのだ。

そして今同じ技術が、新しいタイプのスーパーキャパシター素材を生み出しつつある。

これはEVの普及をさらに推し進め、再生可能エネルギーが抱える非常に難しい問題の一つを解決してくれる可能性を秘めた素材だ。

スーパーキャパシターは、電池のように科学的にエネルギーを貯蔵するのではなく、 風船の表面に静電気が溜まるようなかたちで、電場にエネルギーを蓄える。

2011年にはテスラのイーロン・マスクが、将来のEVは電池ではなくスーパーキャパシターから電力を得るようになると予測していた。

スーパーキャパシターを利用すれば 充電時間が短くなるうえに、リチウムやコバルトといった高価な原料に依存せずに済む ようになると説明するのは、インペリアル・カレッジ・ロンドンに2017年に作られたダイソン・スクール・オブ・デザイン・エンジニアリングのサム・クーパー教授だ。

しかも 、耐久性も向上する という。

「スーパーキャパシターは サイクル寿命が非常に長い のです。充電と消費を、何度も繰り返す事が出来ます」

問題は、エネルギー密度の低さだ。

最も密度が高いスーパーキャパシターであっても、貯蔵できるエネルギーは、1?sのリチウムイオン電池の5%に過ぎない。

この事をよく示しているのが、上海を走るスーパーキャパシター搭載の電気バスである。

このバスは乗客を降ろしている30秒足らずの間に充電を完了出来るものの、バス停2〜3か所ごとに充電を行う必要がある。

だが、この状況が変わる可能性がある。

英企業スーパーダイレクトリックス(Superdielectrics)が開発したスーパーキャパシター素材は、「これまでを遥かに上回る膨大な量の電気を貯蔵できる」と、同社の最高経営責任者(CEO)であるジム・ヘルスコートは語る。

この素材は 安価に製造でき 、希少な素材(希元素)を利用する必要が無い。

しかも、 ほとんど水で出来ている為、これまでの電池のように燃える恐れが無い という。

・まるで「ミス」のような発見

だが、現在は同社で研究責任者を務めるハイゲート博士によれば、この素材が発見されたのはほとんど偶然だった。

かつてハイゲート博士が開発したコンタクトレンズは、水分子が入ると膨らむポリマーメッシュ構造になっており、多くの水がメッシュの穴に取り込まれるものだった。

博士らは、水分に様々な成分を加える事で、このポリマーに新たな性質をもたらす事に成功した。

1990年代、ハイゲート博士とヘルスコートは、水素燃料電池に使用出来る様々な性質を持った変性ポリマーを開発した。

2016年には、生物医学用途に目を向けて、ポリマーマトリックスの導電性をさらに高めた。

神経と義肢をつなげるのに役立つ可能性があるからだ。

だが、切手ほどのサイズの薄くて青い四角形をしたこの新しいポリマーをテストしたところ、奇妙な事が起こった。

ハイゲート博士は、封筒の裏に大雑把な計算式を書いた事を今も覚えている。

「計算をした私は『こんなバカげた事があるのか』と思いました」と振り返る。

「(静電容量が)1平方cmという小さいサイズにおいて、本来考えられる値の100倍だったのです。私は自分がミスをしたのだと思いました」

彼らは、 誘電特性が既存の導体の1000倍から1万倍もある素材 を偶然見つけたのだ。

それから14か月間、スーパーダイレクトリックスは、ブリストル大学とサリー大学の研究者達と共同で、このポリマーが現実の世界で利用出来るかどうかを調査した。

・充電時間が数秒にまで短縮可能に

まず彼らは、ファンやLEDを数分間ほど動かせる小型の装置を製作した。

さらに開発を続ければ、この素材で1?s当たり最大180Whのエネルギー密度を実現出来る可能背があると述べている。

現時点では、最も密度が高いスーパーキャパシターでも、1?sあたり10Whに過ぎない。

この密度が実現すれば、スーパーキャパシターがリチウムイオン電池と肩を並べる事になる。

そうなれば、 スマートフォンを数秒で充電出来るようになるばかりか、今より安くて安全なEVを、ガソリン車の燃料を満タンにするのと同じ時間で充電出来るようになる はずだ。

中国のバスも停留所2〜3か所ごとに充電するのではなく、20〜30か所ごとに充電するだけで走れるようになるだろう。

しかも、充電時間は数秒だ。

充電時間が短くなれば、EVの普及が加速する可能性があると語るのは、英国機械学会のジェニファー・バクスター博士だ。

「 充電時間を短くするか、1回の充電で走行出来る距離を延ばす事が出来れば、EVに対する人々の不安は間違いなく減る 事になります」とバクスター博士は述べる。

考えられるもう一つの用途は、回生ブレーキだ。

電池は急速な充電が難しいが、スーパーキャパシターは素早い充電に最適である。

この為、EVの効率をさらに高めるうえで役立つ可能性があると、ダイソン・スクール・オブ・デザイン・エンジニアリングのクーパー教授は語る(同氏は、この研究には参加していない)

・大きさと「電流漏れ」がネック

ただし、乗り越えなければならない問題がいくつかある。

スーパーキャパシターは、重量では電池に対抗出来るものの、車に搭載する場合はサイズも問題になる。

この点に関する研究はまだ行われていないが、ハイゲート博士の推測では、この技術を利用して作られるスーパーキャパシターのサイズは、同党の電池よりおよそ30%大きくなる見込みだ。

もう一つの問題は、スーパーキャパシターの「アキレス腱」とも言える、内部での「電流漏れ」だとハイゲート博士は述べる。

電池は数週間から数か月間エネルギーを貯蔵できるが、スーパーキャパシターは数時間から数日後には無くなってしまう可能性がある。

用途によっては問題にならないかも知れないが、数日間利用しない事もあるEVでは問題となるだろう。

スーパーキャパシターを電池と組み合わせてバックアップを確保する事が、一つの解決策になるかも知れない。

この技術が最初に使われるのは車ではなく、充電インフラの重要な構成要素になるだろうと、ほとんどの人は考えている。

「およそ半数の人々は、自宅で一晩中充電を行えるような場所には住んでいません」と指摘するのは、充電ステーションを開発しているZapinamoのディレクター、ティム・マーティンだ。

こうした人々は素早く充電できる設備を利用する必要があるが、今の電力網ではそこまでのスピードで電力を供給するのが難しいと、マーティンは指摘する。

そこで、スーパーキャパシターを詰め込んだ大きな貯蔵施設が充電ステーションに設置され、EVと電力網を取り持つ役割を果たすようになるかも知れない。

電気代が安いオフピークの時間帯にゆっくりと電気を貯めておき、必要に応じて複数の車に素早く供給するというわけだ。

「 素早い発電と、走行距離に関する不安を払拭出来るほどの高速充電とを同時に実現するには、エネルギーを貯蔵しておく事が唯一の方法 です」とマーティンは述べる。

・より柔軟な電力供給が可能に

同様のアプローチが、再生可能エネルギーの分野に根本的な変化をもたらす可能性もある。

太陽光発電や風力発電は発電状況にムラがある為、作られた電気を貯蔵しておけば、太陽光や風力が弱い時に電気を補える ようになる。

「誰もが夕食後にお湯を沸かし始めれば、その急増した電力需要をどこかで補う必要があります」と、クーパー教授は言う。

現在は 、ポンプで貯水池の水を汲み上げておき、エネルギーが必要になった時に落下させてタービンを回して発電する方式(揚水発電)で補う 事が多い。

だが、スーパーキャパシターなら素早く対応出来る為、今より遥かに柔軟に電力を供給出来るようになる。

「 風力、波力、太陽光エネルギーは、利用可能ではあっても供給が断続的です。この為エネルギーを貯蔵しておかなければ、私達のエネルギー需要に対応出来るほどの信頼性を確保できません 」とハイゲート博士は述べる。

「今回の新しい研究結果は、私達の生活様式を支えているエネルギーシステムを変容させるものになる可能性があります。私達やその子孫が、真に持続可能で、環境にとって安全な形でエネルギーを得られるようになるには、こうした進歩が必要なのです」

※色々な家電製品は、こちらからどうぞ?

2018年04月18日

VR・ARの先にある「MR(混合現実)」とは何か?

さて、今回はMR(混合現実)についてです。

・進化する仮想現実・拡張現実

VRというと、仮想の世界で女の子=「カノジョ」とコミュニケーションを取る事が出来るゲームなど、エンターテインメント分野が話題になりがちだ。

しかし、VR(仮想現実)が活用される分野は、こういったゲームやエンターテインメントだけにとどまらない。

VRがもたらすリアルな実在感を生かす試みは、ビジネスの様々な分野でも始まっている。

特定のIT領域それぞれについて、5年先までの進化を予想する「ITロードマップ 2017年版 情報通信技術は5年後こう変わる!」という本を出した気鋭のITアナリストが、 VR(仮想現実) ・ AR(拡張現実) の進化とさらにVR・ARが融合する MR(混合現実) がもたらす近未来の世界を展望する。

・リアルとバーチャルが混じり合ったMRへ

ソニーの「PlayStation VR(以下、プレステVR)」、オキュラスの「Oculus Rift」やマイクロソフトの「HoloLens」といったヘッドセット型の最新デバイスが市場に登場した2016年は「VR元年」と呼ばれ、VR(Virtual Reality:仮想現実)、AR(Augmented Reality:拡張現実)への関心が一気に高まった。

VRとは、コンピュータグラフィックス(CG)によって、あたかも仮想的環境の中に実際に入り込んでいるように人間を感じさせる技術である。

一方ARは、視界が完全に遮断されるVRと異なり、利用者の視界に情報を重ねて現実を拡張する。

スマートフォンの普及・性能向上に伴うディスプレイの小型・高精細化、画像処理性能の向上によって、一般人にもヘッドセット型デバイスが入手可能となり、普及が始まっているのが現状だ。

近い将来、画像認識技術の性能向上によって、VRとARの区別は次第にあいまいになっていく。

よりリアリティの高い仮想のイメージと現実世界とが結びつく事によって、リアルとバーチャルが混じり合った 「MR(Mixed Reality:混合現実)」 と呼ばれる技術分野へと収斂していくだろう。

ここでは、VR・ARを実現させるデバイスの現状とその進化、さらにVRとARが融合するMRへと収斂していくロードマップを展望したい。

2016年2月、筆者はハリウッドにいた。

VRとARの専門家が一堂に集まる会議に出席するためだ。

研究報告や最新の技術動向の紹介、製品展示などの中でも、ひときわ印象的だったのがNASAのジェット推進研究所のデモンストレーションであった。

デモビデオには、当時はまだ発売前だったソニーのプレステVRやOculus Rift、マイクロソフトのHoioLensといった最新のデバイスが登場した。

NASAは、デバイスメーカーと協力し、これらの市場投入前の製品を活用し、宇宙開発に必要なアプリケーションを開発していたのである。

例えば、VRゴーグルを装着する事で、あたかも火星の上にいるかのように周囲を眺めまわす事が出来る「Mars 2030 Experience」。

こらは、火星探査車「キュリオシティ」から送られてきた火星表面の写真をもとに、360度の映像を作成したものだ。

また、宇宙ステーションの作業支援ロボット「Robonaut 2」の操作訓練を行う「Mighty Morphensut」は、プレステVRを利用したシミュレーターである。

VRにより、遠隔地にいるロボットの視線を自分が見ているかのように共有し、自分の両腕に持ったコントローラーを動かすとロボットのアームも人間と同じように動く。

わずか1年程前の出来事ではあるが、当時はまだSFの世界を見るように感じた。

しかし、ここで使用されていたプレステVRやOculus Riftは、このNASAのデモからわずか数か月で、一般人でも手に入れる事が出来る様になった。

そして、NASAが見せてくれた従来ではありえなかったものの見方・体験を可能にするVR・ARによるアプリケーションは、すでに一般人の生活やビジネスの一部に入り込んでいる。

かつて、SFの世界で想定されてきた事が、現実となり始めているのだ。

・ニュース報道や教育、研修に生かせるVR・AR

VR技術は、日本ではプレステVRの登場によって、広く一般に浸透した。

この為、ゲームやエンターテインメント向けのデバイスと捉えられる事も多い。

しかし、NASAのアプリケーションのように、ゲーム以外の用途でも利用が始まっている。

例えば、米The New York Times紙は、スマートフォンをセットしてVRコンテンツを楽しめる段ボール製のVRゴーグル「Google Cardboard」を同紙の購読者30万人に無償配布し、360度のビデオ配信「NYT VR」を行っている。

ニュースやドキュメンタリーをあたかもその場にいるかのように読者に体験してもらう事で、メディアは現地の雰囲気を臨場感と共に伝える事が出来る。

NYT VRが配信したコンテンツの一つで、紛争地帯の難民の子供達の生活を生々しく伝えるVRドキュメンタリー映像「The Displaced」は、世界的な広告賞であるカンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバルでグランプリを獲得した。

VRによるリアリティの高い情報伝達は、報道や教育、あるいは企業における研修などの分野で、情報の受け手の深い理解を促す手段として利用されていくだろう。

また、在庫を幅広く揃えておく事が難しい高額商品の販売に、VRやARが用いられる機会も増えている。

自動車メーカーのアウディはショールームに高品位のVR機器を設置し、来店客が展示車以外の外装や内装を確認できる仕組み「Audi VR experience」を家電見本市「CES 2016」で公開した。

ショールームを訪れた顧客は、VRヘッドセットを装着し、仮想空間の中でAudiの全てのモデルの外観や内装を確認出来る他、即座に色を変更する事も可能である。

ドイツや英国、ロシアの店舗でのテストを経て、2017年2月には日本でもAudi VR experienceが公開され、VRによるショッピングを体験出来るようになりつつある。

また不動産業界では、専用のVR機器を用いたバーチャル内覧による不動産販売支援がすでに行われている。

そのメリットは、様々なシミュレーションが出来る点に集約される。

家具やインテリアの配置変更、マンションの高層階と中・低層階の眺望の違い、朝・晩の日照状況の変化など、条件を変更した場合の状況を疑似体験出来る。

・ARがもたらすeコマースの新たな可能性

一方、利用者の視界に情報を重ねて現実を拡張するARは、Eコマースに新しい可能性をもたらす。

アメリカの家具専門ECサイトである「Wayfare」は、 Googleの環境認識型のAR技術Tango Technologyを搭載したARデバイス を活用して、家具を実際の自分の部屋に置いたようにシミュレーションしたうえで購入出来るアプリケーションを開発した。

家具を配置したい部屋にARデバイスを向けると、部屋の幅や高さが計測され、実寸に合わせたサイズの家具の仮想モデルが表示される。

しかも、その仮想の家具は測ったように部屋の床や壁にぴったりと配置される。

これにより、実際の希望の場所に家具が収まるかどうかを事前に確認出来る為、買ってから「家具が家に入らなかった」という失敗が無くなる。

ステレオカメラや深度センサーなど、現実世界の距離を測る技術を搭載したグーグルやマイクロソフトのARデバイスは、これまでのスマートフォン向けのARとは違って、QRコードなどの補助が無くても 現実世界の状況(周辺の壁や床までの距離、高さや奥行き)を人間と同じように読み取る事が出来る。

環境認識型のARデバイスは2016年に登場し始めたばかりだが、いよいよ実世界と仮想空間が緊密に結びついたSFのような利用シーンが実現される時代に入ってきている。

・触覚・視覚をも疑似体験させる

VRの登場とともに注目を集め始めている技術分野に、触覚やジェスチャーによるインタフェース技術がある。

VRやARデバイスを利用して目の前にリアリティの高いCGが表示されると、その仮想の物体に 「触れたくなる」という衝動を感じる 人が多い。

それだけ表示されているものをリアルに感じられる事が魅力なのだが、現在のところ表示された情報を「見る」事は出来ても、仮想の物体や環境に対して「触る」「動かす」といった操作は限られているのが実情だ。

そこで、仮想現実のイメージに触った感触を生み出す 「ハプティック(触覚)インタフェース」 技術が実現され始めている。

手の動きに合わせて、仮想のモノに触った感覚を疑似体験させる技術である。

2017年3月に発売されたNintendo Switchは 「振動から触覚へ」 と謳われており、モノに触った感覚が情報機器で再現出来る時代の始まりを感じさせる。

これまで触覚技術はVR分野と組み合わされて研究される事が多かった。

しかし、画面上に表示した衣服の手触り感を再現可能なスマホやタブレットが研究されていたり、家電や自動車のスイッチをジェスチャーで動かすと、空中でスイッチに触った感覚が得られるアプリケーションが間もなく市場に登場するとみられるなど、VR・ARの分野から波及して新たな適用先が形成されている。

また、VRの登場とともに 「アイ トラッキング(視線追跡)」 技術による、ユーザーインターフェースも注目を集めている。

日本発のVRデバイスベンチャー・FOVE社は、アイトラッキング機能を備えたVRデバイス「FOVE」の出荷を2017年1月に開始した。

VRデバイスに目の動きを捕らえるカメラを付け加える事で、仮想空間の中で視線を動かしただけでその方向に移動したり、仮想のキャラクターとアイコンタクトが出来る様になり、 今までのVRを超える自然な操作感や臨場感を得られる。

これまで、アイトラッキング技術はユーザーインターフェースの学術研究や本格的なゲーマー向けの操作機器に採用される程度にとどまっていた。

しかし今後、VRの普及とともに新しいインタフェース技術として認知され、VR以外の用途にも利用が広がっていくだろう。

・VRとARが融合するMR(混合現実)

また、画像認識技術の更なる性能向上により、VRとARは融合し、MR(Mixed Reality:混合現実)の世界も広がっていく。

MRとは、CGなどで描かれる仮想の世界に現実世界の情報を重ね合わせる技術である。

映し出される世界が虚像であるVR、現実世界に情報を重ねるAR、それぞれはユーザーとの「つながり」がない。

VRは完全な仮想空間を構築するモノであり、場所を選ばない。

一方、 ARは現実世界に情報を付加する為、場所に依存する。

その中間の MRは、場所に依存せずに現実と仮想の世界を融合させられる。

MRでは、現実のスペースに仮想の製品や建築物が実際に「ある」という存在感、体感を得られるようになる。

MRシステムでは、例えば、キヤノンの「MREAL」が製品設計や工場の生産現場の設計などにすでに活用されている。

例えば、自動車ならば試作車の完成前にMR映像で実寸大で確認、ハンドルなどのデザインの検討に使う事が出来る。

工場などの建築設計では、生産設備機械の配置、動線を確認出来る他、建物内での天井の圧迫感や光の入り方などを実寸大で確認、設計段階でイメージを共有出来る。

あるいは、医療現場ならば手術のシミュレーションなども出来る。

あるいは、MRを実現すると謳うマイクロソフトのHoloLensを、例えば日本航空(JAL)は運航乗務員(パイロット)や整備士の訓練に取り入れようとしている。

実際の航空機のコックピットに座っているかのような感覚、実物の航空機エンジンに触れているかのような感覚でトレーニングが出来るというわけだ。

VR・ARとそれらが融合したMRは、デバイス技術の進化に加えて、アプリケーションやコンテンツをユーザーの目的や用途に合わせて提供していく事が求められる。

個人にとっては、例えば衣類の手触りまでも確認しての買い物体験とか、リビングに座ったまま、あるいはベッドに寝たままで「旅行」が出来るといった世界が広がる可能性もある。

VR・AR技術は2016年が「普及元年」でもあり、まだ黎明期の域を出ない。

しかし長期的に見れば、VR・ARは 人間が情報を自然に操作する「ナチュラル・ユーザーインタフェース」 の実現に不可欠な技術要素であり、一過性のブームで終わるモノではなく、今後も継続的に発展していく分野とみるべきだろう。

自分で体験しなければそのインパクトが理解しにくい技術である為、まだ体験した事が無いという方は是非機会を見つけて体験していただき、この技術をどう生かせるか思いを巡らせていただきたい。

※色々な家電製品は、こちらからどうぞ?

・進化する仮想現実・拡張現実

VRというと、仮想の世界で女の子=「カノジョ」とコミュニケーションを取る事が出来るゲームなど、エンターテインメント分野が話題になりがちだ。

しかし、VR(仮想現実)が活用される分野は、こういったゲームやエンターテインメントだけにとどまらない。

VRがもたらすリアルな実在感を生かす試みは、ビジネスの様々な分野でも始まっている。

特定のIT領域それぞれについて、5年先までの進化を予想する「ITロードマップ 2017年版 情報通信技術は5年後こう変わる!」という本を出した気鋭のITアナリストが、 VR(仮想現実) ・ AR(拡張現実) の進化とさらにVR・ARが融合する MR(混合現実) がもたらす近未来の世界を展望する。

・リアルとバーチャルが混じり合ったMRへ

ソニーの「PlayStation VR(以下、プレステVR)」、オキュラスの「Oculus Rift」やマイクロソフトの「HoloLens」といったヘッドセット型の最新デバイスが市場に登場した2016年は「VR元年」と呼ばれ、VR(Virtual Reality:仮想現実)、AR(Augmented Reality:拡張現実)への関心が一気に高まった。

VRとは、コンピュータグラフィックス(CG)によって、あたかも仮想的環境の中に実際に入り込んでいるように人間を感じさせる技術である。

一方ARは、視界が完全に遮断されるVRと異なり、利用者の視界に情報を重ねて現実を拡張する。

スマートフォンの普及・性能向上に伴うディスプレイの小型・高精細化、画像処理性能の向上によって、一般人にもヘッドセット型デバイスが入手可能となり、普及が始まっているのが現状だ。

近い将来、画像認識技術の性能向上によって、VRとARの区別は次第にあいまいになっていく。

よりリアリティの高い仮想のイメージと現実世界とが結びつく事によって、リアルとバーチャルが混じり合った 「MR(Mixed Reality:混合現実)」 と呼ばれる技術分野へと収斂していくだろう。

ここでは、VR・ARを実現させるデバイスの現状とその進化、さらにVRとARが融合するMRへと収斂していくロードマップを展望したい。

2016年2月、筆者はハリウッドにいた。

VRとARの専門家が一堂に集まる会議に出席するためだ。

研究報告や最新の技術動向の紹介、製品展示などの中でも、ひときわ印象的だったのがNASAのジェット推進研究所のデモンストレーションであった。

デモビデオには、当時はまだ発売前だったソニーのプレステVRやOculus Rift、マイクロソフトのHoioLensといった最新のデバイスが登場した。

NASAは、デバイスメーカーと協力し、これらの市場投入前の製品を活用し、宇宙開発に必要なアプリケーションを開発していたのである。

例えば、VRゴーグルを装着する事で、あたかも火星の上にいるかのように周囲を眺めまわす事が出来る「Mars 2030 Experience」。

こらは、火星探査車「キュリオシティ」から送られてきた火星表面の写真をもとに、360度の映像を作成したものだ。

また、宇宙ステーションの作業支援ロボット「Robonaut 2」の操作訓練を行う「Mighty Morphensut」は、プレステVRを利用したシミュレーターである。

VRにより、遠隔地にいるロボットの視線を自分が見ているかのように共有し、自分の両腕に持ったコントローラーを動かすとロボットのアームも人間と同じように動く。

わずか1年程前の出来事ではあるが、当時はまだSFの世界を見るように感じた。

しかし、ここで使用されていたプレステVRやOculus Riftは、このNASAのデモからわずか数か月で、一般人でも手に入れる事が出来る様になった。

そして、NASAが見せてくれた従来ではありえなかったものの見方・体験を可能にするVR・ARによるアプリケーションは、すでに一般人の生活やビジネスの一部に入り込んでいる。

かつて、SFの世界で想定されてきた事が、現実となり始めているのだ。

・ニュース報道や教育、研修に生かせるVR・AR

VR技術は、日本ではプレステVRの登場によって、広く一般に浸透した。

この為、ゲームやエンターテインメント向けのデバイスと捉えられる事も多い。

しかし、NASAのアプリケーションのように、ゲーム以外の用途でも利用が始まっている。

例えば、米The New York Times紙は、スマートフォンをセットしてVRコンテンツを楽しめる段ボール製のVRゴーグル「Google Cardboard」を同紙の購読者30万人に無償配布し、360度のビデオ配信「NYT VR」を行っている。

ニュースやドキュメンタリーをあたかもその場にいるかのように読者に体験してもらう事で、メディアは現地の雰囲気を臨場感と共に伝える事が出来る。

NYT VRが配信したコンテンツの一つで、紛争地帯の難民の子供達の生活を生々しく伝えるVRドキュメンタリー映像「The Displaced」は、世界的な広告賞であるカンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバルでグランプリを獲得した。

VRによるリアリティの高い情報伝達は、報道や教育、あるいは企業における研修などの分野で、情報の受け手の深い理解を促す手段として利用されていくだろう。

また、在庫を幅広く揃えておく事が難しい高額商品の販売に、VRやARが用いられる機会も増えている。

自動車メーカーのアウディはショールームに高品位のVR機器を設置し、来店客が展示車以外の外装や内装を確認できる仕組み「Audi VR experience」を家電見本市「CES 2016」で公開した。

ショールームを訪れた顧客は、VRヘッドセットを装着し、仮想空間の中でAudiの全てのモデルの外観や内装を確認出来る他、即座に色を変更する事も可能である。

ドイツや英国、ロシアの店舗でのテストを経て、2017年2月には日本でもAudi VR experienceが公開され、VRによるショッピングを体験出来るようになりつつある。

また不動産業界では、専用のVR機器を用いたバーチャル内覧による不動産販売支援がすでに行われている。

そのメリットは、様々なシミュレーションが出来る点に集約される。

家具やインテリアの配置変更、マンションの高層階と中・低層階の眺望の違い、朝・晩の日照状況の変化など、条件を変更した場合の状況を疑似体験出来る。

・ARがもたらすeコマースの新たな可能性

一方、利用者の視界に情報を重ねて現実を拡張するARは、Eコマースに新しい可能性をもたらす。

アメリカの家具専門ECサイトである「Wayfare」は、 Googleの環境認識型のAR技術Tango Technologyを搭載したARデバイス を活用して、家具を実際の自分の部屋に置いたようにシミュレーションしたうえで購入出来るアプリケーションを開発した。

家具を配置したい部屋にARデバイスを向けると、部屋の幅や高さが計測され、実寸に合わせたサイズの家具の仮想モデルが表示される。

しかも、その仮想の家具は測ったように部屋の床や壁にぴったりと配置される。

これにより、実際の希望の場所に家具が収まるかどうかを事前に確認出来る為、買ってから「家具が家に入らなかった」という失敗が無くなる。

ステレオカメラや深度センサーなど、現実世界の距離を測る技術を搭載したグーグルやマイクロソフトのARデバイスは、これまでのスマートフォン向けのARとは違って、QRコードなどの補助が無くても 現実世界の状況(周辺の壁や床までの距離、高さや奥行き)を人間と同じように読み取る事が出来る。

環境認識型のARデバイスは2016年に登場し始めたばかりだが、いよいよ実世界と仮想空間が緊密に結びついたSFのような利用シーンが実現される時代に入ってきている。

・触覚・視覚をも疑似体験させる

VRの登場とともに注目を集め始めている技術分野に、触覚やジェスチャーによるインタフェース技術がある。

VRやARデバイスを利用して目の前にリアリティの高いCGが表示されると、その仮想の物体に 「触れたくなる」という衝動を感じる 人が多い。

それだけ表示されているものをリアルに感じられる事が魅力なのだが、現在のところ表示された情報を「見る」事は出来ても、仮想の物体や環境に対して「触る」「動かす」といった操作は限られているのが実情だ。

そこで、仮想現実のイメージに触った感触を生み出す 「ハプティック(触覚)インタフェース」 技術が実現され始めている。

手の動きに合わせて、仮想のモノに触った感覚を疑似体験させる技術である。

2017年3月に発売されたNintendo Switchは 「振動から触覚へ」 と謳われており、モノに触った感覚が情報機器で再現出来る時代の始まりを感じさせる。

これまで触覚技術はVR分野と組み合わされて研究される事が多かった。

しかし、画面上に表示した衣服の手触り感を再現可能なスマホやタブレットが研究されていたり、家電や自動車のスイッチをジェスチャーで動かすと、空中でスイッチに触った感覚が得られるアプリケーションが間もなく市場に登場するとみられるなど、VR・ARの分野から波及して新たな適用先が形成されている。

また、VRの登場とともに 「アイ トラッキング(視線追跡)」 技術による、ユーザーインターフェースも注目を集めている。

日本発のVRデバイスベンチャー・FOVE社は、アイトラッキング機能を備えたVRデバイス「FOVE」の出荷を2017年1月に開始した。

VRデバイスに目の動きを捕らえるカメラを付け加える事で、仮想空間の中で視線を動かしただけでその方向に移動したり、仮想のキャラクターとアイコンタクトが出来る様になり、 今までのVRを超える自然な操作感や臨場感を得られる。

これまで、アイトラッキング技術はユーザーインターフェースの学術研究や本格的なゲーマー向けの操作機器に採用される程度にとどまっていた。

しかし今後、VRの普及とともに新しいインタフェース技術として認知され、VR以外の用途にも利用が広がっていくだろう。

・VRとARが融合するMR(混合現実)

また、画像認識技術の更なる性能向上により、VRとARは融合し、MR(Mixed Reality:混合現実)の世界も広がっていく。

MRとは、CGなどで描かれる仮想の世界に現実世界の情報を重ね合わせる技術である。

映し出される世界が虚像であるVR、現実世界に情報を重ねるAR、それぞれはユーザーとの「つながり」がない。

VRは完全な仮想空間を構築するモノであり、場所を選ばない。

一方、 ARは現実世界に情報を付加する為、場所に依存する。

その中間の MRは、場所に依存せずに現実と仮想の世界を融合させられる。

MRでは、現実のスペースに仮想の製品や建築物が実際に「ある」という存在感、体感を得られるようになる。

MRシステムでは、例えば、キヤノンの「MREAL」が製品設計や工場の生産現場の設計などにすでに活用されている。

例えば、自動車ならば試作車の完成前にMR映像で実寸大で確認、ハンドルなどのデザインの検討に使う事が出来る。

工場などの建築設計では、生産設備機械の配置、動線を確認出来る他、建物内での天井の圧迫感や光の入り方などを実寸大で確認、設計段階でイメージを共有出来る。

あるいは、医療現場ならば手術のシミュレーションなども出来る。

あるいは、MRを実現すると謳うマイクロソフトのHoloLensを、例えば日本航空(JAL)は運航乗務員(パイロット)や整備士の訓練に取り入れようとしている。

実際の航空機のコックピットに座っているかのような感覚、実物の航空機エンジンに触れているかのような感覚でトレーニングが出来るというわけだ。

VR・ARとそれらが融合したMRは、デバイス技術の進化に加えて、アプリケーションやコンテンツをユーザーの目的や用途に合わせて提供していく事が求められる。

個人にとっては、例えば衣類の手触りまでも確認しての買い物体験とか、リビングに座ったまま、あるいはベッドに寝たままで「旅行」が出来るといった世界が広がる可能性もある。

VR・AR技術は2016年が「普及元年」でもあり、まだ黎明期の域を出ない。

しかし長期的に見れば、VR・ARは 人間が情報を自然に操作する「ナチュラル・ユーザーインタフェース」 の実現に不可欠な技術要素であり、一過性のブームで終わるモノではなく、今後も継続的に発展していく分野とみるべきだろう。

自分で体験しなければそのインパクトが理解しにくい技術である為、まだ体験した事が無いという方は是非機会を見つけて体験していただき、この技術をどう生かせるか思いを巡らせていただきたい。

※色々な家電製品は、こちらからどうぞ?

2018年04月13日

【自動翻訳機】ワイヤレスイヤホン型翻訳機「WT2」について!

さて、今回はワイヤレスイヤホン型自動翻訳機「WT2」についてです。

アメリカのTimekettle社 が開発した、 ワイヤレスイヤホン型の自動翻訳機「WT2」。

互いに耳に装着するだけで、ほぼリアルタイムに会話を翻訳してくれる頼もしいアイテムだ。

・ほぼリアルタイムに会話を翻訳可能!

本体が2つセットで用意された「WT2」。

会話する両者で耳に装着し、 専用アプリとBluetooth接続する だけで、お互いの声を自動認識しほぼリアルタイムで翻訳が出来る。

専用ケースで本体を充電しながら持ち運びも可能なので、旅行先でも安心して使用可能だ。

・利用シーンに応じた3つのモードを用意!

「WT2」は現在、 中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、スペイン語 の6種類の言語に対応しており、今後対応言語を随時増やしていく予定だという。

ノイズリダクション機能も搭載した、本格仕様だ。

基本となるオートモードの他、 一人が耳に装着し、相手にスマホを向け簡単な質問など尋ねる時に便利な質問モード 、 騒音の激しい場所でもクリアに聞き取れるマニュアルモード の3つのモードを用意。

利用シーンに応じて、さまざまに使い分ける事が出来る。

テクノロジーが、言葉の壁を軽やかに超えていく。

※旅行を検討する方は、こちらをクリック↓

アメリカのTimekettle社 が開発した、 ワイヤレスイヤホン型の自動翻訳機「WT2」。

互いに耳に装着するだけで、ほぼリアルタイムに会話を翻訳してくれる頼もしいアイテムだ。

・ほぼリアルタイムに会話を翻訳可能!

本体が2つセットで用意された「WT2」。

会話する両者で耳に装着し、 専用アプリとBluetooth接続する だけで、お互いの声を自動認識しほぼリアルタイムで翻訳が出来る。

専用ケースで本体を充電しながら持ち運びも可能なので、旅行先でも安心して使用可能だ。

・利用シーンに応じた3つのモードを用意!

「WT2」は現在、 中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、スペイン語 の6種類の言語に対応しており、今後対応言語を随時増やしていく予定だという。

ノイズリダクション機能も搭載した、本格仕様だ。

基本となるオートモードの他、 一人が耳に装着し、相手にスマホを向け簡単な質問など尋ねる時に便利な質問モード 、 騒音の激しい場所でもクリアに聞き取れるマニュアルモード の3つのモードを用意。

利用シーンに応じて、さまざまに使い分ける事が出来る。

テクノロジーが、言葉の壁を軽やかに超えていく。

※旅行を検討する方は、こちらをクリック↓

2018年04月12日

【日本】体温で発電!スマートウォッチが日本に上陸!

さて、今回は体温で発電するスマートウォッチについてです。

・皮膚の温度で発電!

体温で発電するスマートウォッチが、日本に上陸した。

米国の新興企業 MATRIX Industries が開発した「 MATRIX PowerWatch (マトリックス・パワーウォッチ)」だ。

MATRIX PowerWatchの最大の特徴は、熱電変換によって発電した電気で駆動する点だろう。

具体的には、スマートウォッチ 本体の表面温度と、体温(手首の皮膚の表面温度)との温度差を電圧に変換 する。

それを専用の 昇圧コンバーター(ASIC) で昇圧し、内臓のリチウムイオン電池を充電してスマートウォッチを駆動する仕組みだ。

MATRIX IndustriesのCEO(最高経営責任者)であるAkram Boukai氏は、東京都内で開催された記者説明会で、「人の体から発せられる熱量は、100W分に相当するといわれている。アスリートでは、それが1kW相当に達する事もあるとされている。我々は、人の体を使った発電によってセンサーやスマートウォッチなどの駆動が可能だと考えた」と語る。

MATRIX IndustriesでCTO(最高技術責任者)を務めるDouglas Tham氏は、MATRIX PowerWatchでコアとなる技術は3つあると述べる。

熱電変換素子(熱電ジェネレーター・TEG「Thermoelectric Generator」) 、ASIC、そして熱設計だ。

TEGには複数の化合物から製造されていて、TEGの大きさを変える事でミリワットからキロワットまでのレベルの発電に対応出来るとする。

ASICの開発にも注力した。

Tham氏によれば、汎用の昇圧コンバーターとTEGを組み合わせた場合、70%もの熱損失が発生してしまうという。

そこでMATRIX Industriesは、TEGの熱変換率を最大限に引き出す為に専用の昇圧コンバーターをASICとして開発したのだ。

MATRIX PowerWatchの場合、TEGによって生成される電圧はわずか20mWだが、ASICでそれを3〜5Vに昇圧するという。

さらに、 「決して侮ってはいけない」のが熱設計 だ。

TEGと専用ASICを使い、変換効率が最も高くなるように熱設計を行っている。

Boukai氏によれば、MATRIX PowerWatchでは、常時発電できるよう、スマートウォッチ本体の表面温度と皮膚温度の差が常に1℃以上になるように設計されていて、変換効率は1%だという。

「人体の発熱が100W相当と仮定すると、1%変換出来ればMATRIX PowerWatchを駆動するには十分だと考えている。もちろん、MATRIX PowerWatchではTEGの大きさに制約があるからこの効率なのであって、TEGのサイズが大きければ効率は上がる」(Boukai氏)

MATRIX PowerWatchはシンプルなスマートウォッチで、 消費カロリーの計測、歩数計、睡眠量計の機能 を備えている他、肌の表面温度(体温ではない)も表示できるという。

Bluetooth Low Energyを介してAndroid端末とiOS端末に接続する。

・腕から外しても数か月間は、時計として動き続ける!

フル充電の状態で腕から外した場合、約数か月間は時計として動き続けるという。

Boukai氏は、「MATRIX PowerWatchを装着している間は、体温によって常に充電されている状態でなので、 使い方によっては、内臓のリチウムイオン電池は10年以上、もつ のではないか」と述べた。

MATRIX Industriesは、Boukai氏とTham氏により、米国カリフォルニア州シリコンバレーの材質化学会社として2011年に設立された。

Boukai氏は、同社がスマートウォッチメーカーではないことを強調し、同社の熱電変換技術は、他のIoT(モノのインターネット)機器などにも転用出来ると述べた。

ビジネスモデルとしては、TEGとASICをハードウェアとして提供する場合と、熱設計の部分も含め 技術IP(Intellectual Property) として提供する場合の両方があるという。

・「温泉発電」も視野に!

日本市場への参入も積極的だ。

MATRIX Industriesは、MATRIX PowerWatchを販売に向け、米国のクラウドファンディングサービス「Indiegogo」で資金調達を開始し、 わずか1年で目標金額の1000%を達成 した。

実はその時の資金調達先は、米国に次いで日本は2番目だったという。

Boukai氏は、「日本の消費者は、MATRIX PowerWatchに非常に興味を持ってくれているのではないかと期待している」と述べる。

EMS(electronics manufacturing service「エレクトロニクス・マニファクチャリング・サービス」) 事業やIoTソリューション事業を手掛けるMTESと、業務提携を行った。

MTESが開発するIoT機器に、MATRIX Industriesの温度差発電技術を搭載する。

さらに、温泉を利用した発電システムなども検討しているという。

「大きな規模の温泉であれば、1つの温泉から10kW以上発電できる可能性がある。旅館一軒分の発電量を賄えるのではないか」(Boukai氏)

※色々な情報は、コチラをチェック↓

・皮膚の温度で発電!

体温で発電するスマートウォッチが、日本に上陸した。

米国の新興企業 MATRIX Industries が開発した「 MATRIX PowerWatch (マトリックス・パワーウォッチ)」だ。

MATRIX PowerWatchの最大の特徴は、熱電変換によって発電した電気で駆動する点だろう。

具体的には、スマートウォッチ 本体の表面温度と、体温(手首の皮膚の表面温度)との温度差を電圧に変換 する。

それを専用の 昇圧コンバーター(ASIC) で昇圧し、内臓のリチウムイオン電池を充電してスマートウォッチを駆動する仕組みだ。

MATRIX IndustriesのCEO(最高経営責任者)であるAkram Boukai氏は、東京都内で開催された記者説明会で、「人の体から発せられる熱量は、100W分に相当するといわれている。アスリートでは、それが1kW相当に達する事もあるとされている。我々は、人の体を使った発電によってセンサーやスマートウォッチなどの駆動が可能だと考えた」と語る。

MATRIX IndustriesでCTO(最高技術責任者)を務めるDouglas Tham氏は、MATRIX PowerWatchでコアとなる技術は3つあると述べる。

熱電変換素子(熱電ジェネレーター・TEG「Thermoelectric Generator」) 、ASIC、そして熱設計だ。

TEGには複数の化合物から製造されていて、TEGの大きさを変える事でミリワットからキロワットまでのレベルの発電に対応出来るとする。

ASICの開発にも注力した。

Tham氏によれば、汎用の昇圧コンバーターとTEGを組み合わせた場合、70%もの熱損失が発生してしまうという。

そこでMATRIX Industriesは、TEGの熱変換率を最大限に引き出す為に専用の昇圧コンバーターをASICとして開発したのだ。

MATRIX PowerWatchの場合、TEGによって生成される電圧はわずか20mWだが、ASICでそれを3〜5Vに昇圧するという。

さらに、 「決して侮ってはいけない」のが熱設計 だ。

TEGと専用ASICを使い、変換効率が最も高くなるように熱設計を行っている。

Boukai氏によれば、MATRIX PowerWatchでは、常時発電できるよう、スマートウォッチ本体の表面温度と皮膚温度の差が常に1℃以上になるように設計されていて、変換効率は1%だという。

「人体の発熱が100W相当と仮定すると、1%変換出来ればMATRIX PowerWatchを駆動するには十分だと考えている。もちろん、MATRIX PowerWatchではTEGの大きさに制約があるからこの効率なのであって、TEGのサイズが大きければ効率は上がる」(Boukai氏)

MATRIX PowerWatchはシンプルなスマートウォッチで、 消費カロリーの計測、歩数計、睡眠量計の機能 を備えている他、肌の表面温度(体温ではない)も表示できるという。

Bluetooth Low Energyを介してAndroid端末とiOS端末に接続する。

・腕から外しても数か月間は、時計として動き続ける!

フル充電の状態で腕から外した場合、約数か月間は時計として動き続けるという。

Boukai氏は、「MATRIX PowerWatchを装着している間は、体温によって常に充電されている状態でなので、 使い方によっては、内臓のリチウムイオン電池は10年以上、もつ のではないか」と述べた。

MATRIX Industriesは、Boukai氏とTham氏により、米国カリフォルニア州シリコンバレーの材質化学会社として2011年に設立された。

Boukai氏は、同社がスマートウォッチメーカーではないことを強調し、同社の熱電変換技術は、他のIoT(モノのインターネット)機器などにも転用出来ると述べた。

ビジネスモデルとしては、TEGとASICをハードウェアとして提供する場合と、熱設計の部分も含め 技術IP(Intellectual Property) として提供する場合の両方があるという。

・「温泉発電」も視野に!

日本市場への参入も積極的だ。

MATRIX Industriesは、MATRIX PowerWatchを販売に向け、米国のクラウドファンディングサービス「Indiegogo」で資金調達を開始し、 わずか1年で目標金額の1000%を達成 した。

実はその時の資金調達先は、米国に次いで日本は2番目だったという。

Boukai氏は、「日本の消費者は、MATRIX PowerWatchに非常に興味を持ってくれているのではないかと期待している」と述べる。

EMS(electronics manufacturing service「エレクトロニクス・マニファクチャリング・サービス」) 事業やIoTソリューション事業を手掛けるMTESと、業務提携を行った。

MTESが開発するIoT機器に、MATRIX Industriesの温度差発電技術を搭載する。

さらに、温泉を利用した発電システムなども検討しているという。

「大きな規模の温泉であれば、1つの温泉から10kW以上発電できる可能性がある。旅館一軒分の発電量を賄えるのではないか」(Boukai氏)

※色々な情報は、コチラをチェック↓

2018年04月10日

【AR】スマートグラスは、カッコイイ方が良い?

さて、今回はスマートグラスについて話したいと思います。

テック業界の予言者達は、次なるコンピュータが眼鏡型になると主張している。

この言葉が現実になるには、拡張現実(AR)機能を搭載したスマートグラスが「身に付けたい」と思えるくらいファッショナブルでなければならない。

しかし、 「高度な機能」 と 「クールなデザイン」 は対極にある。

そして、二者択一を迫られる消費者が選ぶのは?

テック業界の予言者達の言葉を信じるなら、コンピュータ世界の次のトレンドは「顔に装着するプラットフォーム」だ。

メガネのような形をしていて、好きなフレームを選ぶ事が出来、スマホと同じくらい便利になるらしい。

耳元ではお気に入りの音声アシスタントの声が響き、「ターミネーター」に出てくるような超人的な視野も手に入る。

コンピュータというモノの概念だけでなく、世界の見方も一変させてしまうに違いないものだ。

拡張現実(AR)の、ヘッドセットを巡る競争はすでに始まっている。

大小様々な企業が「ずっと着けたままでいてもらえるウェアラブルデバイス」を開発しようと、せめぎ合いを続けている。

スマホと同じくらいのパワーと機能性を鼻の上で実現した製品も、いくつかはある。

ただ、デザイン的にはどれもいただけない。

ARの明るい未来に向かって突き進んで行くというよりは、映画館から出る時に3Dメガネを外し忘れた様にしか見えない代物ばかりだ。

これだけ話題になっているというのに、掛けて様になるようなARグラスを作った企業は存在しない。

しかし、AR革命を起こすには(このデバイスで次世代コンピュータを使えるようにする為には)、ARグラスは実際に装着したいと思えるようなモノでなければならない。

そしてそれは、言うほど簡単ではないのだ。

・「高度な機能」vs「クールなデザイン」!

メーカーは秀逸なデザインを生み出す為に、ファッションと人間工学という2つの要素を取り入れなければならないと理解している。

イスラエルの企業Lumusで最高経営責任者(CEO)を務めるアリ・グロブマンは、「この分野に参入しているハイテク企業はどこも、 デバイスを身に付ける際の違和感や抵抗を最小限 にしようと努力しています。ARグラスを日常生活におけるユニバーサルなインターフェースにしたいからです」と話す。

Lumusはスマートグラス向けの透明ディスプレーなどを手掛け、現在はメガネ型コネクテッドデバイスの開発を進めている。

グロブマンによれば、「のめり込んでしまうほど高度な機能と、クールなデザインが両立出来ていないのです。最終的には 、グッチのメガネのようにカッコよく見えると同時に、日常生活にAR体験を持ち込めるだけの機能性を備える事が必要です 」と言う。

現状では、この2つの要素はトレードオフの関係にある。

ARディスプレイの解像度を最適化して、広い視野を提供しようとすると、どうしても大型になってしまうからだ。

ディスプレイが優れていれば、ARの様々な可能性を追求出来る。

ただ「Meta 2」と言った初期のARヘッドセットはWarby Parkerのおしゃれなメガネからは程遠く、「Oculus Rift」のような仮想現実(VR)装置とほとんど変わらない。

もう少し洗練されたデザインの「Google Glass」に採用された薄型ディスプレイは、割と自然だ。

しかし、視界の上か横に取り付けられている為、ARにどっぷり浸かるという感じでは無いし、機能も限られている。

ここにマイクやそれなりのスペックのカメラ、センサーなどを加えようとすると、どんどん大きくなる。

使い心地の良さやスタイリッシュさからは遠ざかってしまう。

・スマホで出来る事をすべて実現したい!

この二者択一を迫る性質が原因で、ARグラスは2つのグループに分かれている。

一つは巨大なディスプレーにいくつもの機能を押し込み、ARの無限の可能性を誇示するグループだ。

もう一つは機能性を犠牲にし、普通のメガネのように使い勝手の良いものを目指している。

前者の代表は、サンフランシスコに拠点を置く「Osterhout Design Group(ODG)」の製品だろう。

同社の最新モデル「R-8」と「R-9」は、解像度が1080pの有機ELディスプレイと、スマホにも使われるクアルコムのCPU「Snapdragon 835」を搭載する。

Andoroidベースの独自OSを採用したほか、上位モデルである「R-9」の視野角は50度ある。

4K動画を撮影出来る13メガピクセルのフロントカメラもついている。

ただ見た目はというと、まるで2組の3Dメガネを接着剤でくっ付けたかのようだ。

ODGで頭部装着型デバイス事業を率いるニマ・シャムスは、自社の目標について「次のモバイルコンピューティングプラットフォームをデザインする事」だと話す。

スマートグラスがスマホと同じくらい必要とされる為には、 スマホで出来る事は全てスマートグラスでも出来る様にしなければならないと考えている のだ。

「消費者は最新のテレビのような品質や、ポケットに入っているモバイルデバイスのような機能を期待しています。求められているのは、現代のモバイルライフに合った製品です。ですから、市場に出回っている既存のデバイスと競う為には、こうした期待を裏切らない製品を提供する必要があります」。

ODGはかつて、産業用に特化したデバイスを作っていた。

こうした製品にはデザイン性はそれほど求められていないが、一般向けだとそうはいかない。

シャムスは「最先端のスマートグラスが一般市場でも受け入れられる為には、ファッショナブルなデバイスに溶け込まなければなりません」と言う。

ODGは消費者向け製品の開発を進めており、ARグラスは世代を重ねるごとに小型かつ軽量化している。

「R-8」と「R-9」では容積を減らすだけでなく、価格も下げた。

ビジネス向けの「R-7」が2750ドル(約29万円)だったのに対し、消費者向けの「R-8」は1000ドル(約11万円)以下になる見通しだ。

・消費者は「スペックより見た目」?

一方、インテルの「Vaunt Glasses」は、真逆の方向性を追求している。

太めの黒いフレームが印象的なこの製品は、電話の着信通知とテキストメッセージの内容が、メガネのガラス部分の隅に示される。

方向表示も利用できるが、それ以上の機能は無い。

ODGの「R-9」がハイエンドのAndoroidスマホだとすれば、Vauntはスマートウォッチ「Pebble」のようなものだろう。

もちろん意図的にそのようにデザインされており、カメラやマイク、スピーカーと言ったハードウェアは一切付いていない。

おかげで軽量で普通のメガネと、ほとんど変わらないARグラスが完成した。

スタイリッシュとまでは言えないが、人前で着けていても恥ずかしくないモノには近づいている。

こうしたアプローチは、成功するかも知れない。

ウェアラブル端末に関しては、消費者はスペックは高いが見た目がいまいちの製品より、見栄えの良いシンプルな製品に甘い評価を下す事が多いからだ。

大手デザイン事務所フロッグデザインのインダストリアルデザイナーであるフランソワ・グェンは、「似たようなものが2つあり、一方は見た目が非常によく、もう一方は機能的に少しだけ優れているとしましょう。そんな時、 人々は機能には妥協して見た目の良いものを選びがち です」と指摘する。

メガネのようなものは、特にそうだ。

「顔の中心となる眼の周りにあるようなものだと、格好良く見えるのに越した事はありません。 周囲はそれをあなたの個性と捉える からです」。

※ARやVRグラスを探しているなら、コチラをチェック↓

テック業界の予言者達は、次なるコンピュータが眼鏡型になると主張している。

この言葉が現実になるには、拡張現実(AR)機能を搭載したスマートグラスが「身に付けたい」と思えるくらいファッショナブルでなければならない。

しかし、 「高度な機能」 と 「クールなデザイン」 は対極にある。

そして、二者択一を迫られる消費者が選ぶのは?

テック業界の予言者達の言葉を信じるなら、コンピュータ世界の次のトレンドは「顔に装着するプラットフォーム」だ。

メガネのような形をしていて、好きなフレームを選ぶ事が出来、スマホと同じくらい便利になるらしい。

耳元ではお気に入りの音声アシスタントの声が響き、「ターミネーター」に出てくるような超人的な視野も手に入る。

コンピュータというモノの概念だけでなく、世界の見方も一変させてしまうに違いないものだ。

拡張現実(AR)の、ヘッドセットを巡る競争はすでに始まっている。

大小様々な企業が「ずっと着けたままでいてもらえるウェアラブルデバイス」を開発しようと、せめぎ合いを続けている。

スマホと同じくらいのパワーと機能性を鼻の上で実現した製品も、いくつかはある。

ただ、デザイン的にはどれもいただけない。

ARの明るい未来に向かって突き進んで行くというよりは、映画館から出る時に3Dメガネを外し忘れた様にしか見えない代物ばかりだ。

これだけ話題になっているというのに、掛けて様になるようなARグラスを作った企業は存在しない。

しかし、AR革命を起こすには(このデバイスで次世代コンピュータを使えるようにする為には)、ARグラスは実際に装着したいと思えるようなモノでなければならない。

そしてそれは、言うほど簡単ではないのだ。

・「高度な機能」vs「クールなデザイン」!

メーカーは秀逸なデザインを生み出す為に、ファッションと人間工学という2つの要素を取り入れなければならないと理解している。

イスラエルの企業Lumusで最高経営責任者(CEO)を務めるアリ・グロブマンは、「この分野に参入しているハイテク企業はどこも、 デバイスを身に付ける際の違和感や抵抗を最小限 にしようと努力しています。ARグラスを日常生活におけるユニバーサルなインターフェースにしたいからです」と話す。

Lumusはスマートグラス向けの透明ディスプレーなどを手掛け、現在はメガネ型コネクテッドデバイスの開発を進めている。

グロブマンによれば、「のめり込んでしまうほど高度な機能と、クールなデザインが両立出来ていないのです。最終的には 、グッチのメガネのようにカッコよく見えると同時に、日常生活にAR体験を持ち込めるだけの機能性を備える事が必要です 」と言う。

現状では、この2つの要素はトレードオフの関係にある。

ARディスプレイの解像度を最適化して、広い視野を提供しようとすると、どうしても大型になってしまうからだ。

ディスプレイが優れていれば、ARの様々な可能性を追求出来る。

ただ「Meta 2」と言った初期のARヘッドセットはWarby Parkerのおしゃれなメガネからは程遠く、「Oculus Rift」のような仮想現実(VR)装置とほとんど変わらない。

もう少し洗練されたデザインの「Google Glass」に採用された薄型ディスプレイは、割と自然だ。

しかし、視界の上か横に取り付けられている為、ARにどっぷり浸かるという感じでは無いし、機能も限られている。

ここにマイクやそれなりのスペックのカメラ、センサーなどを加えようとすると、どんどん大きくなる。

使い心地の良さやスタイリッシュさからは遠ざかってしまう。

・スマホで出来る事をすべて実現したい!

この二者択一を迫る性質が原因で、ARグラスは2つのグループに分かれている。

一つは巨大なディスプレーにいくつもの機能を押し込み、ARの無限の可能性を誇示するグループだ。

もう一つは機能性を犠牲にし、普通のメガネのように使い勝手の良いものを目指している。

前者の代表は、サンフランシスコに拠点を置く「Osterhout Design Group(ODG)」の製品だろう。

同社の最新モデル「R-8」と「R-9」は、解像度が1080pの有機ELディスプレイと、スマホにも使われるクアルコムのCPU「Snapdragon 835」を搭載する。

Andoroidベースの独自OSを採用したほか、上位モデルである「R-9」の視野角は50度ある。

4K動画を撮影出来る13メガピクセルのフロントカメラもついている。

ただ見た目はというと、まるで2組の3Dメガネを接着剤でくっ付けたかのようだ。

ODGで頭部装着型デバイス事業を率いるニマ・シャムスは、自社の目標について「次のモバイルコンピューティングプラットフォームをデザインする事」だと話す。

スマートグラスがスマホと同じくらい必要とされる為には、 スマホで出来る事は全てスマートグラスでも出来る様にしなければならないと考えている のだ。

「消費者は最新のテレビのような品質や、ポケットに入っているモバイルデバイスのような機能を期待しています。求められているのは、現代のモバイルライフに合った製品です。ですから、市場に出回っている既存のデバイスと競う為には、こうした期待を裏切らない製品を提供する必要があります」。

ODGはかつて、産業用に特化したデバイスを作っていた。

こうした製品にはデザイン性はそれほど求められていないが、一般向けだとそうはいかない。

シャムスは「最先端のスマートグラスが一般市場でも受け入れられる為には、ファッショナブルなデバイスに溶け込まなければなりません」と言う。

ODGは消費者向け製品の開発を進めており、ARグラスは世代を重ねるごとに小型かつ軽量化している。

「R-8」と「R-9」では容積を減らすだけでなく、価格も下げた。

ビジネス向けの「R-7」が2750ドル(約29万円)だったのに対し、消費者向けの「R-8」は1000ドル(約11万円)以下になる見通しだ。

・消費者は「スペックより見た目」?

一方、インテルの「Vaunt Glasses」は、真逆の方向性を追求している。

太めの黒いフレームが印象的なこの製品は、電話の着信通知とテキストメッセージの内容が、メガネのガラス部分の隅に示される。

方向表示も利用できるが、それ以上の機能は無い。

ODGの「R-9」がハイエンドのAndoroidスマホだとすれば、Vauntはスマートウォッチ「Pebble」のようなものだろう。

もちろん意図的にそのようにデザインされており、カメラやマイク、スピーカーと言ったハードウェアは一切付いていない。

おかげで軽量で普通のメガネと、ほとんど変わらないARグラスが完成した。

スタイリッシュとまでは言えないが、人前で着けていても恥ずかしくないモノには近づいている。

こうしたアプローチは、成功するかも知れない。

ウェアラブル端末に関しては、消費者はスペックは高いが見た目がいまいちの製品より、見栄えの良いシンプルな製品に甘い評価を下す事が多いからだ。

大手デザイン事務所フロッグデザインのインダストリアルデザイナーであるフランソワ・グェンは、「似たようなものが2つあり、一方は見た目が非常によく、もう一方は機能的に少しだけ優れているとしましょう。そんな時、 人々は機能には妥協して見た目の良いものを選びがち です」と指摘する。

メガネのようなものは、特にそうだ。

「顔の中心となる眼の周りにあるようなものだと、格好良く見えるのに越した事はありません。 周囲はそれをあなたの個性と捉える からです」。

※ARやVRグラスを探しているなら、コチラをチェック↓