メヒコ

-プロローグ-

小さな時から「鬼の子」と呼ばれていた。

母は誰とも夫婦の契りを交わさないままに僕を産んだ。

母が16歳の時のことだった。

僕の父親がどんな人だったのか、誰だったのかを母は僕に教えてはくれなかった。

だから、僕はいまだに父親を知らない。

物心付いた時には、他人には見えないものが見えていた。

「おかぁちゃん、あの人の後ろになんかいる」

そういうと、必ず母は僕をたしなめた。

だから僕は、僕の見えたものを母以外に言ったことはなかった。

その母はもういない。

5歳になったばかりの春、母は流行り病でこの世を去った。

不思議と悲しくはなかった。

母の身体から、母の形をした幻のようなものが抜け出たのが見えた。

僕の視線に気づくと、幻のような母の影は僕を抱きしめた。

しかし、すぐに霧のように溶け消えてしまった。

それ以来、僕は祖父母の家で暮らしていた。

優しい祖母と、無口な祖父。

普通の両親以上の愛情を僕に与えてくれた。

その祖父母も、相次いでこの世を去った。

母と同じように最後に僕を抱きしめてから・・・。

-露見-

祖父母が亡くなってから、一人だった。

隣の家のおばさんが、食事を運んでくれた。

その家には僕と同い年の「かよちゃん」という女の子がいた。

おかっぱで日本人形みたいな子だった。

僕はおばさんとその子が好きだった。

ある日、遊びに出かけるかよちゃんを見かけた。

日差しの強い夏の日だった。

かよちゃんの肩の上に黒い影が載っていた。

僕は知っていた。

あの影に魅入られた人は必ずその日のうちに死んでしまうことを。

僕は慌てた。

おばさんに知らせようとかよちゃんの家に行った。

「おばさん、かよちゃんが、かよちゃんが・・・」

僕が言えたのはそこまでだった。

それ以上何をどう説明していいのか分らなかった。

おばさんの怪訝な目線に、僕は走って家に帰った。

それからなにをしたか僕は覚えていない。

ただ、はるかに長く感じられた時間の末に、耳にした記憶。

慌しい人の足音。騒然としたざわめき。

そして、おばさんの泣き叫ぶような声だった。

その夜、遅くおばさんはいつものように食事を運んできてくれた。

それまで騒然としていたかよちゃんの家は、しいんと静かになっていた。

おばさんの目は真っ赤だった。

僕は胸が締め付けられた。

かよちゃんとおばさんに謝りたかった。

僕がご飯を食べる間、おばさんは僕の隣にいた。

暗がりの中、おばさんの後ろに何かの気配を感じた。

おばさんの後ろにあの影がいた。

僕は息が止まった。

「おばさんも・・・死んじゃう・・・」

とりあえず今日はここまで・・・。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- フィギュア好き集まれ~

- 【中古】[FIG]SNK美少女 不知火舞(し…

- (2024-12-02 16:00:45)

-

-

-

- 競馬全般

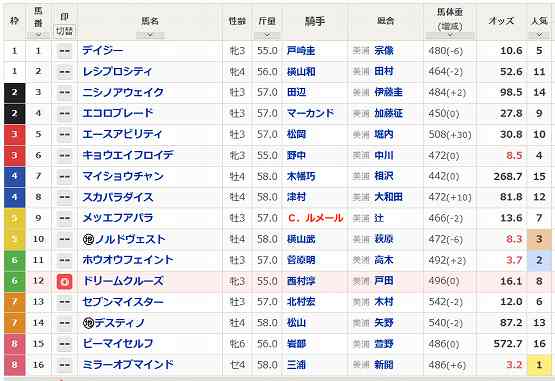

- ドリームクルーズ(10)~初ダートでし…

- (2024-12-03 19:57:31)

-

-

-

- 一口馬主について

- ノルマンディー懇親会2024(2):吉…

- (2024-12-03 19:54:55)

-

© Rakuten Group, Inc.