PR

X

フリーページ

*ぶらり・めぐり

美術館巡り

ギャラリー・個展巡り

離宮・迎賓館巡り

人物巡り

四国八十八か所巡り

コンサート巡り

低山巡り

房総一周トホトホぶらり

山手沿線ぶらり

江戸七富士ぶらり

習志野ぶらり

まつりぶらり

小さなぶらり旅

大学キャンパスぶらり

訪ねた記憶をMAPに

議会・裁判所巡り

*習志野シリーズ

*母が遺した言葉

*座右の書(安岡正篤)

*少しばかり本の紹介

*ブログのえにし (現在リンク不具合)

*競馬を楽しみながら

*夢こむさ習志野

活動理念

フェイスブックページ

ツイッター

活動紹介(スライドショー)

トピックス

ねっと活用さろん

習志野ぶっくさろん

習志野すぺしゃりすと倶楽部

みんまちへの参加

夢こむさ放送局

吉澤折り紙講習会

きらおどりコンテスト

「コミュチカ」への団体登録

*中1~高3 集合写真

*昭和44~45年の記憶

*昭和45年卒業生同期会

*学生時代のひとこま

*お薦めスポットin千葉&習志野

*同志社東京校友会(東京50年会)

*青春まっぷ(10~20代)

【ご質問・お問合せ】はこちらからお願いします

気ままにペン字を・・・

日々、花のチカラを感じながら・・・

勝手に展示館

退職後に始めた年毎の活動(65~70)

人生後半を楽しむ旅

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

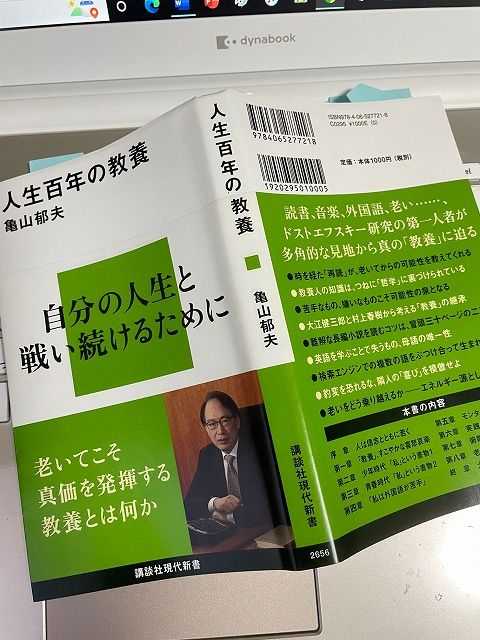

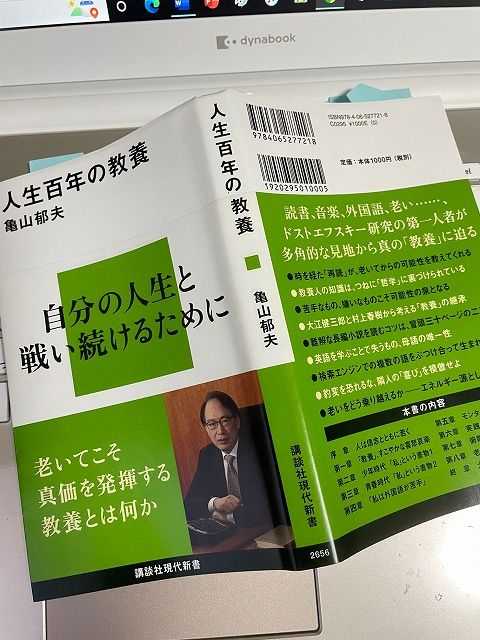

テーマ: 最近、読んだ本を教えて!(24043)

カテゴリ: 本に親しむ

以下、目次

序 章 人は信念とともに若く

教養、共有されてこそ/自由に語っていく/「作法」として

第一章 「教養」、すこやかな喜怒哀楽

過去との出会い/歴史的なパースペクティブ/傲りと焦り――無用論の台頭/教養 に憧れる「非常識人」そこに哲学があるか/「私」という「知」、または「自分学」の はじめ「方法」としてのパラノイア/コンプレックスを取り除く何よりもまず音 楽を、そして外国語を「幸せになれるゾーン」/苦手なもの、嫌いなものこそ可能 性の泉/理数的教養が必要な理由/音楽は、右脳と左脳のどちらで理解する?/ひ たぶるに信じるのみ/人格の理念、または「桃李成蹊」から/世代間ギャップを繋 ぐ教養/教養知の変容とその継承/大江健三郎と村上春樹/ドストエフスキーとい う「教養」

第二章 少年時代 「私」という書物1

「私」という一冊の書物/謎は逃げていかない/臆病さ小さな傷の誕生/うらや ましがり屋 「模倣の欲望」/外国語へのめざめ/音楽へのめざめ/『罪と罰』の 衝撃/長編小説を読む心構え/十代後半の感傷癖/幼い憧れ「カラマーゾフの兄 弟』に挑戦/萩原朔太郎 『絶望の逃走』

第三章 青春時代「私」という書物2

ドストエフスキー研究会/ジッドかぶれ/独学のデメリット/三回読んで理解でき サルトル/人生を変えた友人の一言/「使嗾」、第一の主題/「私」を逃れて/「理 「想」の詩人/「血」を入れ替えるためにライバル視していた本/主題の発見――ト ラウマと経験/転んでもただでは起きない徹底して疑う、「二枚舌」問題/スター 学または「不条理学」事始め

第四章 「私は外国語が苦手」

英語は「天敵」/国際シンポジウムでの失敗/英語ではなく「英知」/「ポスト真 「実」の責任/ロシア語で、ドストエフスキーを読むアメリカ人/教養は多言語主義に立脚する外国語のリアリティ、母語の唯一性/母語の「世界開花」

第五章 モンタージュ的思考

「ボヘミアン・ラプソディ』と『罪と罰』/検索エンジンから広がる世界/「豹変」の 知恵/隣人の「喜び」を模倣せよ/クラブの後輩たちに学んだマーラー/ゼミ学生 に学んだショスタコーヴィチ/「論理」「非論理」の境界線/非論理を創造に変える

第六章 実践の技法

正義はどちらにあるのか批判的知性の矛盾/「公共の嘘」について/ペシミズム的 思考/分別だけでは動かせない/臆病に寛容になる何もしない、無為という選択

第七章 俯瞰的思考

「黙過」を可とするのか見えてきたもの/全体(主義)的な世界観と葛藤許しは 可能か/ポリフォニーか、ホモフォニーか/オーケストラとしての大学/母語を介 してこそ私の日本回帰「マンガ」へのめざめ/古希の手習い 『万葉集』を 読む/コロナと大学 実学志向が生む危機

第八章 老いの作法

老いをどう乗り越えるか/六十歳の「豊饒」/感情する 還暦に読む太宰/読書と は他者を受けいれること/エネルギー源としての「忘却」/バッハとの「再会」/記 憶のメカニズム/老美、七十歳で見えてくるもの/絶たれた疾走レクイエム/ 天才芸術家たちの無念/百歳以前 究極のコミュニティ/一分を百年に変える/ 現在を実感する新しい実存/最終コーナーの挑戦/「恐ろしい悲劇」/教養人の 「使命」

終 章 大災厄時代に贈る言葉

二〇一一年三月の「贈る言葉」/二〇二一年三月の「贈る言葉」

副題には “自分の人生と戦い続けるために” とある。著者がまさに戦い続けてきた人生、それがいたるところに書き記されている感じがする。

そこでのベースになっているのはロシア文学、中でもドストエフスキーか?

ロシア文学には今までほとんど縁がなかったしドストエフスキーも読んだことがない身にとってはそれを知る一端になったような気がする。

この本の中で面白かったのは、ボヘミアンラプソディを例にしてのモンタージュ思考。これは使えそうな概念なので、もう一度この部分を読み直してみよう。

著者が高校での講演の質疑応答で、質問を受けた時の回答が面白いので以下引用。

“高一の女生徒から「教養って何ですか?」と問われ、「もっとも高価だけど、もっとも安く手に入る最高のブランド品」と答えたことがあります。”

なるほどね、、、。

「教養」、、自身の定義としては漠としているが「人生後半に効いてくるもの」という答えを持っているがどうだろうか??

最後の章で、今起きているウクライナ戦争にも触れていて、著者が2014年8月にキエフとチェルノブイリを訪ねた時のことについて書かれている。

目的はウクライナ人のロシアに対する感情の正体をこの目と耳で確認することで、キエフ市民に対するインタビュー録音が十時間に及んだとある。

そのくだりを興味深く読んだ。今の戦争の一端を理解する上でもその手掛かりになるかもと、

歳を重ねてからの心理の変化とともに、

今までほとんど知ろうとしなかったロシアについても、ほんの少し考える糸口的な知識を得られたように思える。

著者は学園紛争の中で学生時代を過ごしたことにも少し触れていて、どう対応したかは別にしてあの時代の同じ空気を吸っていたんだと、何か親しみが持てた側面もあった。

定年後の読書の旅 更新中

生き方ランキング(現在3位)

日々の出来事ランキング

暮らしを楽しむ

Facebook

Twitter

instagram

youtube

ワンストップ習志野

習志野ぶらり

習志野ぶっくさろん

習志野わくわくMAP

「習志野防災かるた」 が完成

わくわく習志野(ツイッター)

足で拾ったビジュアル習志野情報

習志野の民話が形(本)になりました

アクティブシニアネットワーク・習志野

アクティブシニア市民講座(習志野)

夢こむさ習志野

生き方ランキング(現在3位)

日々の出来事ランキング

暮らしを楽しむ

Facebook

Twitter

instagram

youtube

ワンストップ習志野

習志野ぶらり

習志野ぶっくさろん

習志野わくわくMAP

「習志野防災かるた」 が完成

わくわく習志野(ツイッター)

足で拾ったビジュアル習志野情報

習志野の民話が形(本)になりました

アクティブシニアネットワーク・習志野

アクティブシニア市民講座(習志野)

夢こむさ習志野

序 章 人は信念とともに若く

教養、共有されてこそ/自由に語っていく/「作法」として

第一章 「教養」、すこやかな喜怒哀楽

過去との出会い/歴史的なパースペクティブ/傲りと焦り――無用論の台頭/教養 に憧れる「非常識人」そこに哲学があるか/「私」という「知」、または「自分学」の はじめ「方法」としてのパラノイア/コンプレックスを取り除く何よりもまず音 楽を、そして外国語を「幸せになれるゾーン」/苦手なもの、嫌いなものこそ可能 性の泉/理数的教養が必要な理由/音楽は、右脳と左脳のどちらで理解する?/ひ たぶるに信じるのみ/人格の理念、または「桃李成蹊」から/世代間ギャップを繋 ぐ教養/教養知の変容とその継承/大江健三郎と村上春樹/ドストエフスキーとい う「教養」

第二章 少年時代 「私」という書物1

「私」という一冊の書物/謎は逃げていかない/臆病さ小さな傷の誕生/うらや ましがり屋 「模倣の欲望」/外国語へのめざめ/音楽へのめざめ/『罪と罰』の 衝撃/長編小説を読む心構え/十代後半の感傷癖/幼い憧れ「カラマーゾフの兄 弟』に挑戦/萩原朔太郎 『絶望の逃走』

第三章 青春時代「私」という書物2

ドストエフスキー研究会/ジッドかぶれ/独学のデメリット/三回読んで理解でき サルトル/人生を変えた友人の一言/「使嗾」、第一の主題/「私」を逃れて/「理 「想」の詩人/「血」を入れ替えるためにライバル視していた本/主題の発見――ト ラウマと経験/転んでもただでは起きない徹底して疑う、「二枚舌」問題/スター 学または「不条理学」事始め

第四章 「私は外国語が苦手」

英語は「天敵」/国際シンポジウムでの失敗/英語ではなく「英知」/「ポスト真 「実」の責任/ロシア語で、ドストエフスキーを読むアメリカ人/教養は多言語主義に立脚する外国語のリアリティ、母語の唯一性/母語の「世界開花」

第五章 モンタージュ的思考

「ボヘミアン・ラプソディ』と『罪と罰』/検索エンジンから広がる世界/「豹変」の 知恵/隣人の「喜び」を模倣せよ/クラブの後輩たちに学んだマーラー/ゼミ学生 に学んだショスタコーヴィチ/「論理」「非論理」の境界線/非論理を創造に変える

第六章 実践の技法

正義はどちらにあるのか批判的知性の矛盾/「公共の嘘」について/ペシミズム的 思考/分別だけでは動かせない/臆病に寛容になる何もしない、無為という選択

第七章 俯瞰的思考

「黙過」を可とするのか見えてきたもの/全体(主義)的な世界観と葛藤許しは 可能か/ポリフォニーか、ホモフォニーか/オーケストラとしての大学/母語を介 してこそ私の日本回帰「マンガ」へのめざめ/古希の手習い 『万葉集』を 読む/コロナと大学 実学志向が生む危機

第八章 老いの作法

老いをどう乗り越えるか/六十歳の「豊饒」/感情する 還暦に読む太宰/読書と は他者を受けいれること/エネルギー源としての「忘却」/バッハとの「再会」/記 憶のメカニズム/老美、七十歳で見えてくるもの/絶たれた疾走レクイエム/ 天才芸術家たちの無念/百歳以前 究極のコミュニティ/一分を百年に変える/ 現在を実感する新しい実存/最終コーナーの挑戦/「恐ろしい悲劇」/教養人の 「使命」

終 章 大災厄時代に贈る言葉

二〇一一年三月の「贈る言葉」/二〇二一年三月の「贈る言葉」

副題には “自分の人生と戦い続けるために” とある。著者がまさに戦い続けてきた人生、それがいたるところに書き記されている感じがする。

そこでのベースになっているのはロシア文学、中でもドストエフスキーか?

ロシア文学には今までほとんど縁がなかったしドストエフスキーも読んだことがない身にとってはそれを知る一端になったような気がする。

この本の中で面白かったのは、ボヘミアンラプソディを例にしてのモンタージュ思考。これは使えそうな概念なので、もう一度この部分を読み直してみよう。

著者が高校での講演の質疑応答で、質問を受けた時の回答が面白いので以下引用。

“高一の女生徒から「教養って何ですか?」と問われ、「もっとも高価だけど、もっとも安く手に入る最高のブランド品」と答えたことがあります。”

なるほどね、、、。

「教養」、、自身の定義としては漠としているが「人生後半に効いてくるもの」という答えを持っているがどうだろうか??

最後の章で、今起きているウクライナ戦争にも触れていて、著者が2014年8月にキエフとチェルノブイリを訪ねた時のことについて書かれている。

目的はウクライナ人のロシアに対する感情の正体をこの目と耳で確認することで、キエフ市民に対するインタビュー録音が十時間に及んだとある。

そのくだりを興味深く読んだ。今の戦争の一端を理解する上でもその手掛かりになるかもと、

歳を重ねてからの心理の変化とともに、

今までほとんど知ろうとしなかったロシアについても、ほんの少し考える糸口的な知識を得られたように思える。

著者は学園紛争の中で学生時代を過ごしたことにも少し触れていて、どう対応したかは別にしてあの時代の同じ空気を吸っていたんだと、何か親しみが持てた側面もあった。

定年後の読書の旅 更新中

生き方ランキング(現在3位)

日々の出来事ランキング

暮らしを楽しむ

youtube

ワンストップ習志野

習志野ぶらり

習志野ぶっくさろん

習志野わくわくMAP

「習志野防災かるた」 が完成

わくわく習志野(ツイッター)

足で拾ったビジュアル習志野情報

習志野の民話が形(本)になりました

アクティブシニアネットワーク・習志野

アクティブシニア市民講座(習志野)

夢こむさ習志野

生き方ランキング(現在3位)

日々の出来事ランキング

暮らしを楽しむ

youtube

ワンストップ習志野

習志野ぶらり

習志野ぶっくさろん

習志野わくわくMAP

「習志野防災かるた」 が完成

わくわく習志野(ツイッター)

足で拾ったビジュアル習志野情報

習志野の民話が形(本)になりました

アクティブシニアネットワーク・習志野

アクティブシニア市民講座(習志野)

夢こむさ習志野

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[本に親しむ] カテゴリの最新記事

-

国分巧一郎 著 「暇と退屈の倫理学」 2024年06月09日

-

半年ほど前から構想を練っていたイベント… 2024年05月25日

-

東浩紀 著 「訂正する力」 2024年04月30日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.