G3 (―) 【Russian Roulette!】

日常編 (―) 【Russian Roulette!】

__歴side

「やぁ、千早さん」

柾さんの甘い声に、胃がきゅっと縮こまった感覚を覚える。

心臓の音が自分でもハッキリと分かるぐらい大きく聴こえ始めた。

どっくんどっくんと脈打つさま。耳まで赤くなっているに違いない。

――神様、私、柾さんの声を聴いただけなのですがっ!

最近気付いたことがある。

柾さんは私を呼ぶ時、『さん』と『君』を使い分けているようなのだ。

さん、の時は要注意。甘い罠が待っていることが多かった。まさか、今も私をからかいに?

でも、でも、でも!

今はお昼休みで食堂内とは言え、ここは職場です、柾さん!

__柾side

「は、はい」

僕が呼び掛けると、ただ呼び掛けただけなのに警戒するような目つきで僕に視線を合わせてきた。

お誂え向きに、隣りの席は空いていた。

許可を乞うわけでもなく自然に陣取り、僕たちは見つめ合った。相変わらず、向こうの怯えっぷりは酷かったが。

無言の応酬に耐えかねた彼女は、耳まで真っ赤にしながら弱音を上げた。

「……柾さん、どうされたんですか?」

第一ラウンド、あっさり勝利。ほんの少しの優越感。

オイルが入った小瓶を取り出すと、千早さんの前に置いた。

怪訝そうな瞳は今度、その青い瓶へと移動する。これは何? とその目が問うていた。

「いい物を手にいれた。今度発売される、マッサージオイルのサンプルだ」

「マッサージオイル、ですか。あまり使わないので、よく分からないのですけど……」

「全身に使えるんだ。毎日パソコンに向かっての作業だし、疲れているだろう」

すかさず彼女の左手を握った。

一瞬、その手を引っ込める感覚があった。

そうはさせまいと、僕は再び彼女の手を強く握りしめる。

__歴side

青い小瓶に吸い寄せられていた。

柾さんはサンプルだと言ったけれど、その割にはラベルも可愛らしいデザインで、インテリアとしても充分通用したからだ。

でもこういうの、どうやって使えばいいんだろう?

芙蓉先輩が愛用していることは知ってる。先輩にこそお似合いの品じゃないかしら……。

そうぼんやり考えていると、急に左手を柾さんの手が覆ってきた。

私はビックリして手を引っ込めようとしたけれど、柾さんはより一層力を込めて、離そうとはしてくれない。

「ま、柾さんっ」

「してあげるよ」

――やばいです! 何かするつもりです、この人っ!

真っ赤になったばかりなのに、今度は血の気が引いたように真っ青になる私。

うろたえ続ける私の横で、柾さんは器用に右手だけで小瓶の蓋を開けると、小瓶を逆さまにした。

柾さんの手から私の手に向かって、黄金色のオイルがとろ~りと滴り落ちてくる。

“する”って、もしかしてハンドマッサージ……?

「……っ」

オイルの冷たさと、柾さんの手の温もり。両極端な温度差は、次第に熱を帯びていく。

柾さんの手の大きさと、男性特有の硬さに意識を持っていかれる。

ついには右手も加わり、私の指の隙間や付け根、節々を揉みほぐし、引っ張り、掌のツボを押してくる。

絶妙なテクニック。これって、これって、ううう、なんだかエッチなんですけど、柾さん~っ!

__柾side

マッサージの行為に紛れ、恋人繋ぎをしたりして遊んでいるのは内緒の話だ。

見ると、余裕がないのか、レキは空いている方の右手を口元に持っていき、声を漏らすまいと我慢していた。

――いや、ちょっと待て。待ってくれ。その表情と仕草を、ここでするのか? ……反則だろう!

これ以上は、僕の方の歯止めが利かなくなる。

なんてことだ。僕は単に彼女の、恥じらう顔と態度が見たかった。それだけだった。

恍惚めいた表情を導き出そうなんて、思ってもいなかった。

そもそもガチガチにガードされた千早歴からそんな反応を引き出せるとは、想定外だったぐらいだ。

それなのに。

指で感応するのか?

――くそ、やめてくれ。他にも試したくなる衝動を抑えるのに、こっちはこれから努力しなければいけないんだぞ。

第2ラウンドは僕の負けだ。

心の中で、はぁ、と溜息をつく。

そもそも勝負していることすら、彼女は露ほどにも思っていないのだろう。

それも癪なので、仕返ししてやりたくなった。

彼女の耳に、顔を寄せる。

「その反応。すごくセクシーだよ、千早さん」

__歴side

マッサージの最中、ずっとずっと、心臓が破裂しそうだった。

顔を背けるだけで精一杯。早く終わってと願うばかり。

それなのに、柾さんはいつの間にか私の耳に顔を寄せて、こう囁いてきた。

「その反応。すごくセクシーだよ、千早さん」

開いた口が塞がらない。頭が真っ白で、何も言い返せない。

柾さんは固まってしまった私に微笑むと、温かいお手拭きで丁寧に私の左手のオイルを拭い取ってくれた。

「これでは、右手も差し出して、なんていうのは、土台ムリな注文かな?」

意地悪く、クスリと笑われる。

あぁ、今の私に、「そんなことないです!」と言って、右手を差し出す余裕があったら。

そうすればもう、子供扱いされることもなくなるのに。

いつもそう。柾さんには、何だか敗北感を抱いてばかり。

「や……やめて下さい。右手もこんなことをされてしまったら、私、もう……どうにかなっちゃいそうです……!」

千早歴、完全な白旗宣言だった。

__柾side

悔し紛れに囁いたものの、僕的にあれは殺し文句だった。

『右手は無理だろう』とからかったのも、仕返しの内だった。

これで少しは気が紛れた。

そう思ったのに、またもや大きく覆された。

「や……やめて下さい。右手もこんなことをされてしまったら、私、もう……どうにかなっちゃいそうです……!」

「……」

――超天然のファム・ファタル。僕の気持ちも知らないで。

つくづく、ここが職場じゃなければよかったのにと思う。

これ以上、悶々とした感情を抱かせないでくれ……。

勝負は1勝2敗。

柾直近、ここは素直に白旗をあげておくべきだろう。

2013.03.14

2020.02.20 改稿

※このあと凪に見付かり、柾がしこたま怒られたのは、また別のお話。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 模型やってる人、おいで!

- 戦闘機パイロットになりました

- (2024-12-01 08:28:35)

-

-

-

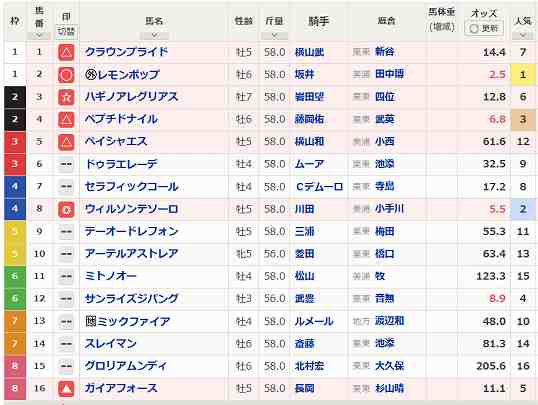

- 競馬全般

- (90)中京~チャンピオンズカップ予想

- (2024-12-01 09:16:51)

-

-

-

- 寺社仏閣巡りましょ♪

- 11月17日のお出かけ その1 日光

- (2024-12-01 00:57:01)

-

© Rakuten Group, Inc.