PR

キーワードサーチ

フリーページ

ぱふぅ家のお勧めガジェット

フレッシュマンにおすすめ

セキュリティ対策グッズ

自分買い特集

2005年「役に立つ1冊」

2006年「役に立つ1冊」

2007年「役に立つ1冊」

2008年上期「役に立つ1冊」

2008年下期「役に立つ1冊」

2009年上期「役に立つ1冊」

2009年下期「役に立つ1冊」

2010年上期「役に立つ1冊」

2010年下期「役に立つ1冊」

2011年上期「役に立つ1冊」

2011年下期「役に立つ1冊」

2012年「役に立つ1冊」

2013年「役に立つ1冊」

2014年「役に立つ1冊」

2015年「役に立つ1冊」

2016年「役に立つ1冊」

2017年「役に立つ1冊」

2018年「役に立つ1冊」

2019年「役に立つ1冊」

2020年「役に立つ1冊」

2021年「役に立つ1冊」

2022年「役に立つ1冊」

2023年「役に立つ1冊」

防災特集

デジタル一眼レフカメラ

4K特集

ハイレゾ特集

最新プリンタ

自作PC特集

インフルエンザ対策

花粉症対策

癒やし特集

あったかグッズ

最新PC特集

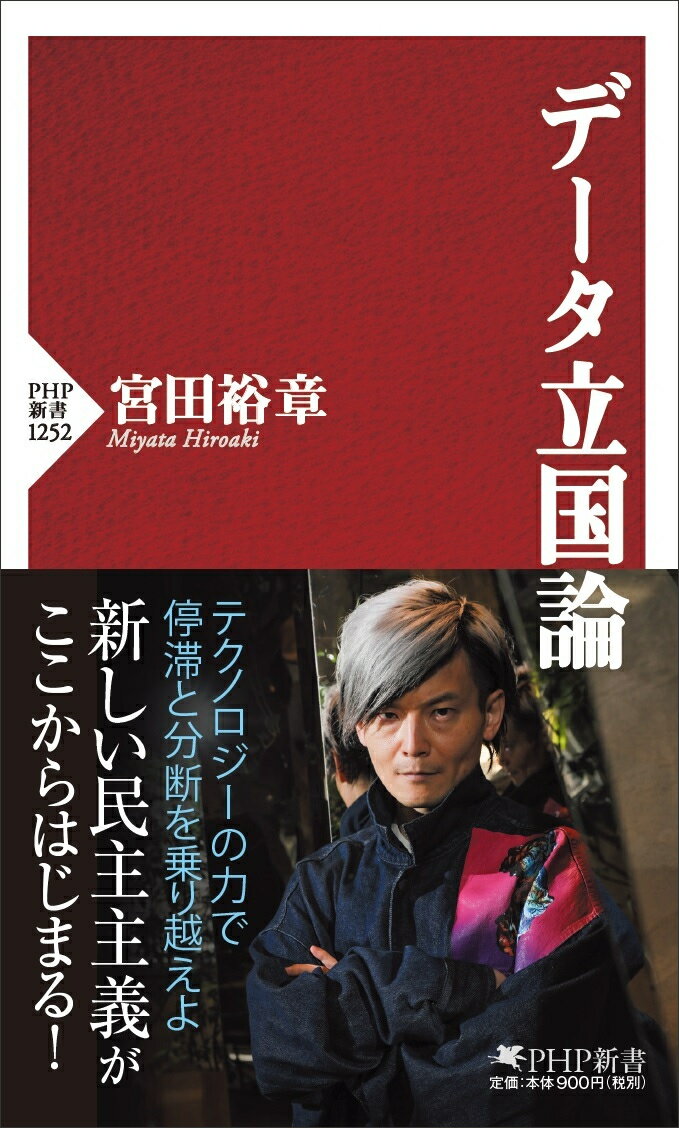

データ立国論

| 著者・編者 | 宮田裕章=著 |

|---|---|

| 出版情報 | PHP研究所 |

| 出版年月 | 2021年3月発行 |

著者は、慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室の教授、宮田裕章さん。専門のデータサイエンスを駆使し、厚生労働省の「新型コロナ対策のための全国調査」の分析結果を発表するインパクトのあるファッションからスーパーサイヤ人とも――。

宮田さんは、「データを使った社会変革」を軸にして活動しているという。つまり、これまでの社会が目指してきた「最大多数の最大幸福」ではなく、個別対応を可能にするデータ社会では、多様な価値を可能な限り把握し、一人ひとりに寄り添う「最大“多様”の最大幸福」が可能になると主張する。

一人一人から様々なデータを供出してもらい、大きな社会変革の力として還元しつつ、その価値を共有してゆく――宮田さんは、元気玉を練り上げる孫悟空と、アムロ・レイのようなニュータイプが合体した“新しい”人類なのかもしれない。

私は功利主義の立場にあるが、宮田さんが提唱する、データの利活用によって多元的な価値への対応を可能にする「データ共鳴社会」=「最大“多様”の最大幸福」に“共鳴”する。

資本主義を回してきた貨幣――もう少し定義を広げて「資産」というならと、これらは独占できるものであり、それを独占使用することで財(人々の満足)を生み出してきた。ただ、使用することで目減りする。一方の「データ」は、共有できるものであり、目減りもせず、しかも、使えば使うほど、さらに効率的に満足を生み出すことができる。

宮田さんは「テータが共有財として社会を駆動させることによって、人々の自由や平等が担保される新たな社会システムが生まれる」(58 ページ)という。ただし、「テータは使ってもなくなりませんが、信頼を失えばその価値を一気に失います」(93 ページ)ともいう。コロナ禍の世界で、ドイツのメルケル首相や台湾の蔡英文総統は、国民をリスペクトしながら、根拠に基づいたデータを明快な言葉で発信することで、感染拡大を抑え込もうとしている。

宮田さんは医師ではないが、慶應義塾大学医学部の教授として、臨床現場と連携して手術症例を分析するデータベース「NCD」を開発、運営しており、解析結果を臨床現場へとフィードバックすることで、医療の質を底上げしようとしている。その経験から、「データと言うと『監視社会』とか『AI に支配される』といったネガティブな側面が想起されがちです。しかし、データを『人間』や『命』に関わる分野で活用した場合にも、こうしたポジティブな価値が生まれる」(98 ページ)という。医療分野では、金銭ではなく QOL(クオリティ・オブ・ライフ)が価値基準となりつつあることから、データ共鳴社会の実験場として適している。

宮田さんは、データでつながる世界では、well-being のもう 1 歩先の世界観が必要という。それは、「自分 1 人が幸せなら OK」ではなく、「こうすればみんなが幸せだよね」という社会善的な価値観が重要になるからだ。宮田さんは、それを「Better Co-Beging(生きるをつなげる。生きるが輝く)」と定義する。この共有価値が次の世代へと引き継がれると、SDGs の先を行く「持続可能な共有価値」になる。まるで、アニメ「機動戦士ガンダム」に登場する「ニュータイプ」のようだ。

宮田さんは最後に、格差問題を克服した資本主義大国アメリカ、社会信用スコアの評価基準をオープンした中国、多層型民主主義を成長させた日本――そのどれもが、新しい豊かさを生み出すことができる可能性があると結んでいる。そうだ。未来は、皆さん一人一人の手に委ねられているのだ。

-

【警備コンサルタントとしての初仕事】逃… 2024.05.18

-

【最新スペース・オペラ短編集】黄金の人… 2024.05.14

-

【だから歴史は面白い】謎の平安前期―桓武… 2024.05.04