PR

キーワードサーチ

フリーページ

ぱふぅ家のお勧めガジェット

フレッシュマンにおすすめ

セキュリティ対策グッズ

自分買い特集

2005年「役に立つ1冊」

2006年「役に立つ1冊」

2007年「役に立つ1冊」

2008年上期「役に立つ1冊」

2008年下期「役に立つ1冊」

2009年上期「役に立つ1冊」

2009年下期「役に立つ1冊」

2010年上期「役に立つ1冊」

2010年下期「役に立つ1冊」

2011年上期「役に立つ1冊」

2011年下期「役に立つ1冊」

2012年「役に立つ1冊」

2013年「役に立つ1冊」

2014年「役に立つ1冊」

2015年「役に立つ1冊」

2016年「役に立つ1冊」

2017年「役に立つ1冊」

2018年「役に立つ1冊」

2019年「役に立つ1冊」

2020年「役に立つ1冊」

2021年「役に立つ1冊」

2022年「役に立つ1冊」

2023年「役に立つ1冊」

2024年「役に立つ一冊」

デジタル一眼レフカメラ

最新プリンタ

自作PC特集

インフルエンザ対策

花粉症対策

癒やし特集

あったかグッズ

最新PC特集

防災特集

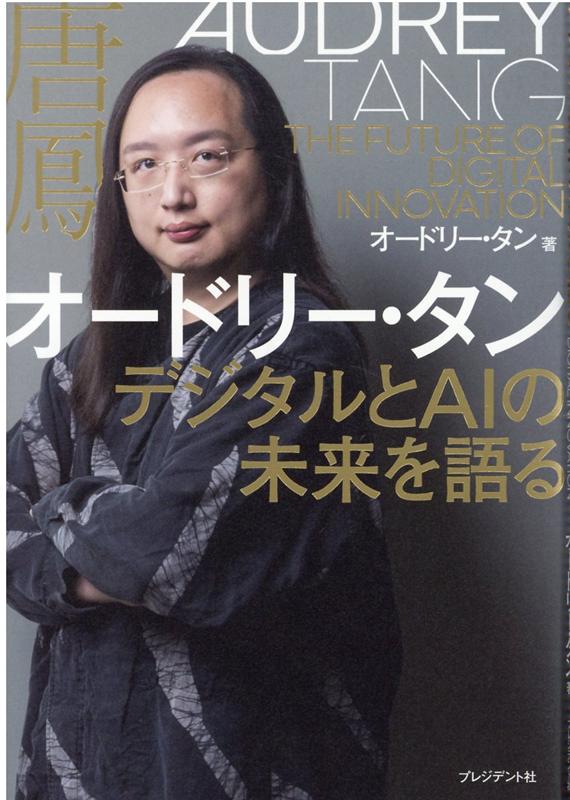

オードリー・タン デジタルとAIの未来を語る

| 著者・編者 | オードリー・タン=著 |

|---|---|

| 出版情報 | プレジデント社 |

| 出版年月 | 2020年12月発行 |

台湾でデジタル担当政務委員として新型コロナ対策に注力しているオードリー・タン(Audrey Tang 唐鳳)さんが、自らの言葉で、コロナ対策成功の秘密、デジタルと民主主義、デジタルと教育、AIと社会・イノベーション、そして日本へのメッセージを綴ったもの。私より一回り以上若いオードリー・タンさんは小学生の頃からプログラムやインターネットに接しており、ゲームやアニメを通じて、わが国のこともよくご存じ。まるでオタクのような歩みに、とても親近感を覚えた。

オードリー・タンさんは人と話すのは好きで、取材やインタビュー、イベントなどへの登壇に応じる際、唯一の条件として「インタビューやスピーチの内容をインターネットで公開すること」を提示しているという。もっともな条件だ。オードリー・タンさんの考え方、家族から受けた影響、課題解決への取り組み方、政治的信条など、とても共感できる部分が多い。

ただ、本書を読んで理解するには、オードリー・タンさんが言う「素養」が必要であると感じた。もし内容が難解であれば、これをきっかけに「素養」を学んでみてはいかがだろか。あなたは、ネットを通じて大勢の仲間と繋がっているのだから――。

台湾は、2003年に流行したSARSの苦い経験を活かし、新型コロナ・ウイルスの封じ込めに成功している。マスクを買う際、全民保険制度(わが国の健康保険に相当する皆保険制度)を利用し、購入者を管理。必要な人たちにマスクが届くようにした。

オードリー・タンさんは、この仕組みを作るに当たって、「誰かが違反するだろう」という先入観を持たずに、「どのようにすればお互い協力できるのか」ということを考えたという(28ページ)。だから、高齢者を含め、すべての人がデジタル・ネイティブであることを強要するのでは無く、「誰もが使うことができる」ことが重要と説く(60ページ)。「誰も置き去りにしない」というinclusion(包含)は、真言宗が掲げる「包摂の原理」のようなものか。

AIについても、「人間をどの方向へ連れていくか」をコントロールするものではなく、「私たちがどの方向へ行きたいのか」をリマインドするための存在だとしている(42ページ)。

オードリー・タンさんは、自身の政治信条について、無政府主義でも保守的でもなく、中国語の「持守」に近いと語る。「持守」には「自分の意志を堅持する、貫く」といった意味があるそうだ。

台湾語の鶏婆(ジーボー)は、「母鶏のように、おせっかいでうるさい」という意味だが、オードリー・タンさんはこれを好意的に解釈し、自分に直接関係することではなくても能動的に貢献したいと思うことが民主主義の重要な要素だという(145ページ)。

李登輝元総統が推進した民主化プロセスを評価し、デジタル民主主義の根幹は政府と国民が双方的に議論できるようにすることだという(128ページ)。大事なのは傾聴を実践することでで、みんながみんなの話を聞こうとする「傾聴の民主主義」が大切だと説く(137ページ)。

オードリー・タンさんは、成長期における男性ホルモンの濃度は80歳の男性と同じレベルで、男性としての思春期は未発達な状態だった。24歳の時、トランスジェンダーであることを公表し、25歳のときに、名前を唐宗漢から唐風に変え、英語名をオードリー・タンにした。オードリー(Audrey)という英語名は男女どちらにも使えるからだったという(162ページ)。

マイノリティ出身のオードリー・タンさんだからこそ、「傾聴」が身に染みついているのだろう。

オードリー・タンさんは、AIは「Artificial Intelligence」の略ではなく、「Assistive Intelligence」(補助的知能)の略にしてはどうかと提案する。これは巧いと思った。

教育に対しては、「必ずこうしなければいけない、これを勉強しなければいけない」と考えるのではなく、「いかに好奇心を持つか」を大切にしたいと説く(204ページ)。

オードリー・タンさんは、プログラミング言語ではなくプログラミング思考を学ぶべきとして、それは、一つの問題をいくつかの小さなステップに分解し、多くの人たちが共同で解決する」プロセスを学ぶことだとしている(211ページ)。これは、基本的な問題解決方法であり、クリティカルシンキングの登竜門だ。

オードリー・タンさんは、デジタル社会を生きるためには、「自発性」「相互理解」「共好(ガンホー、共同で仕事をする)」の3つが素養が必要と説く(219ページ)。こうした素養を身につけるには、多くの人が共通して関心を持つ特定のテーマを見つけ、そこにある問題をどうすれば解決できるかを一緒に考えてみることだという(222ページ)。SNSで会話することをきっかけにできそうだ。さらに、自分とは違う見方を広げる美意識や、頭の中にある概念を文字に変換できる文学的素養も大切だという。

オードリー・タンさんは、最後に、「私も、近い将来、日本のみなさんと一緒に働く日が来ることを心より楽しみにしています」(249ページ)と、私たち日本人へのメッセージを書いている。

本書は、オードリー・タンさんにとって初めての自著で、しかも台湾と日本をオンラインで結んでディスカッションしながら作り上げていった、まさにデジタル時代の作品だ。

そう遠くない日、オードリー・タンさんが日本と仕事をするのではないかと感じるのであった。

-

【SFではなく科学】宇宙はいかに始まった… 2024.10.20

-

【大都会の迷路】Q.E.D.iff -証明終了… 2024.10.06

-

【寝台列車で密室殺人事件?】Q.E.D.if… 2024.10.05