◆この日の行程、ルート地図、歩行データは投稿済みです。

http://plaza.rakuten.co.jp/saaikuzo/diary/201607210007/

◆その地図へのプロットは下記です。

https://drive.google.com/open?id=12eNlB8ebLm_Mp_OYXlJ93cwAwFI&usp=sharing

===============================

それでは第4回(最終回)です。

本圀寺を後にし、琵琶湖疏水沿いに少し西進すると、永興寺があります。

アーチ型の橋を渡ります。

●山の谷橋(黒岩橋)

琵琶湖疏水の第10号橋。後から紹介するように、より下流の第3トンネル入口手前に「日本最初の鉄筋コンクリート橋」と云われる第11号橋がありますが、本格的という意味では、こちらのほうが日本最初とのことです。

琵琶湖疏水の史跡に指定されている12ヶ所の1つです。

●永興寺(曹洞宗)

「ようこうじ」と読むようです。

曹洞宗の開祖である道元禅師のゆかりの寺です。道元禅師は京都で生まれ、五十四歳の時、京都の建仁寺の東山、円山公園音楽堂南側にてお亡くなりになりました。その後、弟子の詮彗和尚が、同所に永興庵と云う庵を結び、道元禅師の偉徳を広めようとしましたが、新宗派の台頭を善しとしない比叡山徒の焼き討ちに遭い、永興庵は京都市内各地を転々として、現在に至りました。

・龍尻尾

本堂に現代の日本画家の安藤康行作とても迫力のある「大間天井龍図」が描かれており、この石のオブジェは、天井龍図の尾だそうです。

●山科豊川稲荷

永興寺の隣にあります。「愛知県豊川稲荷社の分霊で、”豊川ダキ尼真天(トヨカワダキニシンテン)”をおまつりしています。

愛知県豊川市にある本体の豊川稲荷社は、”円福山・豊川閣・妙厳寺(えんぷくざん・ほうせんかく・みょうごんじ)”なる曹洞宗の仏教寺院で、嘉吉元(1441)年に開創されています。明治維新の神仏分離、廃仏毀釈をくぐり抜けたものの、神道を国教にして戦意高揚に利用した明治維新以後の天皇制国家の施策もあって、名称と外見上は神道に見せかける方が運用上、経営上も好都合だったらしく、豊川稲荷と称しているようです。

その分霊だから山科豊川稲荷社も神様でなく永興寺と同じ曹洞宗の仏様なのだそうです。

現地に落着いたのは大正8(1919)年で、東山区円山公園音楽堂のある辺りから移転してきたとのこと。

●琵琶湖疏水第二トンネル入口

黒岩橋の少し下流にあります。第二トンネルは長さ124m。

トンネル入り口の扁額

井上馨

「 仁似山悦智為水歓歡

(仁者は知識を尊び,知者は水の流れをみて心の糧とする)。

●栗原邸

琵琶湖疏水沿いの道から少し下りたところに、レトロな造りの洋館を発見。よく耳にした国の登録有形文化財「栗原邸」でした。

旧京都工芸繊維大学の校長 鶴巻氏宅

。設計の 本野精吾氏

は同大学の教授でもありました。 DOCOMOMO JAPAN150選に選ばれています。

山科方面にあるのは知っていましたが、こんなところで遭遇するとは思いませんでした。

時々一般公開されているようですので、また訪れたいと思います。

この辺りは、日ノ岡堤谷須恵器窯跡があるところで、何かそれを表す石碑でも見つかるかなと思ってウロウロしましたが、何も見つかりませんでした。

再び、琵琶湖疎水に戻ります。

●琵琶湖疏水第二トンネル出口

扁額は

「 隨山到水源

(やまにしたがいすいげんにいたる)」

西郷従道

筆

山にそって行くと水源にたどりつく

●琵琶湖疏水第三トンネル入口

第三トンネルの長さは850メートル。

扁額は

「 過雨看松色

(かうしょうしょくをみる)」

松方正義

筆

時雨が過ぎるといちだんと鮮やかな松の緑をみることができる(唐・盧綸の詩)

●日本初の鉄筋コンクリート橋

第11号橋が、第三トンネル入口の手前にあり、「日本初の鉄筋コンクリート橋」と言われています。

ところが「琵琶湖疏水の100年叙述編」という本に、「この橋を造るにあたってはまだ専用の鉄筋はなかったので疏水工事で使ったトロッコのレールを代用した。ところがこの橋自体は国産セメントの試験用というべきもので実用性は乏しかった。ここからさらに東へ行った、翌明治37年に作られた黒岩橋こそ日本最初の本格的な鉄筋コンクリート橋なのである。」とあるそうです。

しかし、「日本初」の石碑や「本邦初鉄筋混凝土橋」の碑もここにあります。

●日本最初の鉄筋コンクリート橋石碑

[南]日本最初の鉄筋コンクリート橋

[北]昭和五十二年八月 京都洛東ライオンズクラブ寄贈

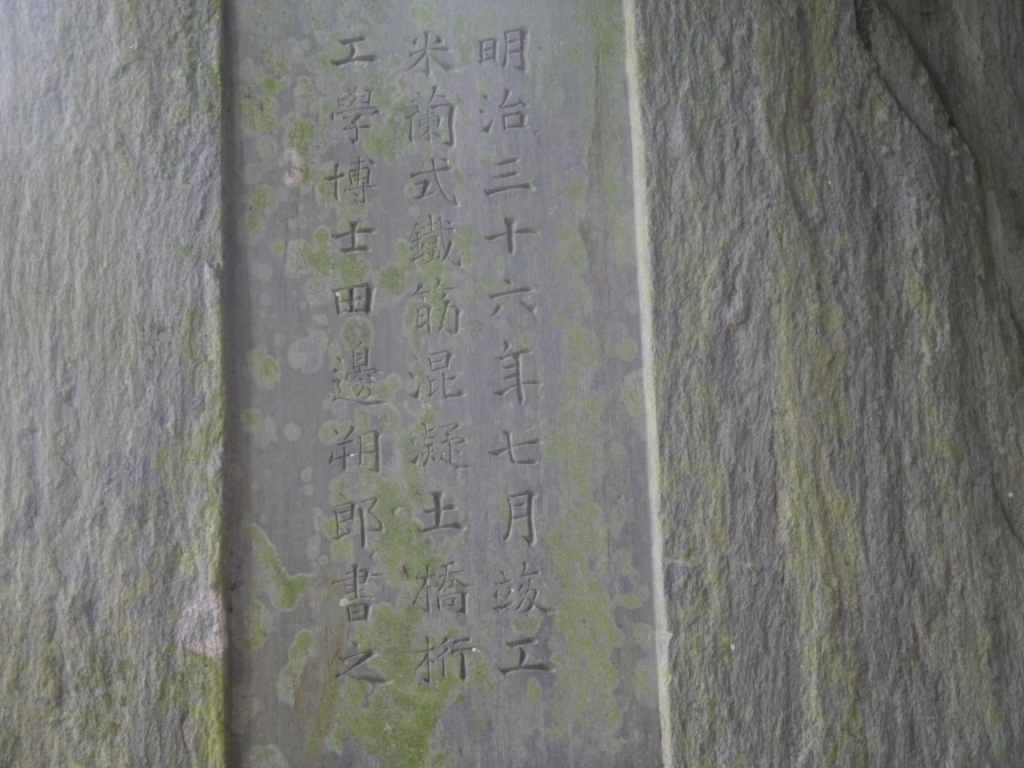

●「本邦初鉄筋混凝土橋」石碑

[南]本邦最初鉄筋混凝土橋

[北]明治三十六年七月 竣工

米蘭式鉄筋混凝土橋桁

工学博士田辺朔郎書之

昭和7年建立。

琵琶湖疏水は850メートルのトンネルに入り、疏水沿いの道もここで途切れますので、三条通に向かいます。

途中、コンビニも食堂もまく、昼食をとってなかったので、三条通沿いのコンビニで、「おにぎり」とお茶を買い、行儀悪いですが、歩きながら食べました。

今日中に山科区を終えるのは不可能なので、旧東海道沿いの石碑を訪ねて終わることにしました。

この辺り、旧東海道は三条通の少し南を走っていますが、山の中腹を走っています。急な道を上がって旧東海道を東に向かいます。

●旧東海道

[南]旧東海道

[北]昭和六十三年五月 京都洛東ライオンズクラブ建之

●古民家

旧東海道沿いの改装された古民家。「150 years house」として、旅行者に一棟貸しされているようです。

地下鉄御陵駅から帰途に就きました。

これで、山科区#12終わりです。

よろしかったらぽちっとお願いします。

![]()

にほんブログ村

-

【全寺社巡り】§東山区#4 三条通南 鴨川… 2017/03/23

-

【全寺社巡り】ー東山区#3(9月10日)-3(最… 2016/09/12

-

【全寺社巡り】東山区#3(9月10日)-2 2016/09/12

PR

キーワードサーチ

カテゴリ

カテゴリ未分類

(6)常駐ガイド

(132)同行ガイド

(13)修学旅行ガイド

(51)修学旅行昼食処

(66)研修会

(9)京都ガイド諸活動

(53)私的ガイド

(4)京都研究

(45)京都市内全寺社巡り

(197)京都歩き

(194)美術・博物館

(50)講演会

(21)国内旅行

(6)旧東海道

(65)京都検定1級受検勉強

(239)京都検定1級過去問

(180)京都検定1級問題分析

(9)京都のニュース

(1888)京都のイベント・お祭り案内

(140)京都本

(27)津軽三味線

(31)日本でのゴルフ

(41)懇親会

(61)就職・退職など手続き

(55)吾唯足知~断捨離と必要最低限の買い物

(19)散歩・草花記

(630)健康管理

(24)この本読みました

(35)映画

(33)観劇・観戦

(9)私の十大ニュース

(99)気になったニュース・CM

(317)お天気・気候の話

(12)今日のこと

(170)仕事のこと

(0)癌闘病記

(485)癌治療振り返り

(87)癌治療情報

(593)ドイツの想い出

(209)スイス横断サイクリング

(31)ゴルフとアメリカ生活

(132)アメリカ出張

(36)ワルディ流日米国情比較

(16)母の備忘録

(0)商品レビュー

(3)ブログ記録

(10)食事処、飲み処

(13)京都案内

(218)若冲と応挙

(55)カレンダー