テーマ: 京都。(6078)

カテゴリ: 講演会

【 2017年

7月8日(土)】

午前中、ほぼ2ヵ月ぶりの床屋。以前は1ヵ月半に一度行っていたのに、今は2ヵ月に一度になりました。短くカットしてもらっているからかもしれませんが、以前、ゴルフ仲間の先輩方に尋ねたら、やはり加齢とともに床屋の回数は減ったとのこと。お財布に優しいのはいいですが、やはり寂しいです。

午後から、以前から申し込んであった無料の講演会、 「上京探訪 語り部と歩く1200年 連続講座」 の弟4回講座に家内といっしょに行ってきました。全部で6回ですが、観光ガイドと重なったりして、今回が2つめの出席です。

名古屋から出産のために里帰りしている長女が四条の大丸で買い物をしたいというので、四条烏丸まで乗せて、上京総合庁舎へ。いつもは無料の相国寺の駐車場に止めて歩くのですが、家内が夕刻美容室を予約しているので、確実に間に合うよう、会場近くのコインパークに停めました。

演題は 【「ひと」「もの」「街道」が交差する京の北のターミナル、出町!】

講師は、 京都歴史探偵団の宇野進氏。

知らなかったこと、目からウロコの話が、目白押しで、眠くなることもなく、面白く聴講することができました。プレゼン資料を部分的に引用させていただき、面白かった部分をピックアップします。

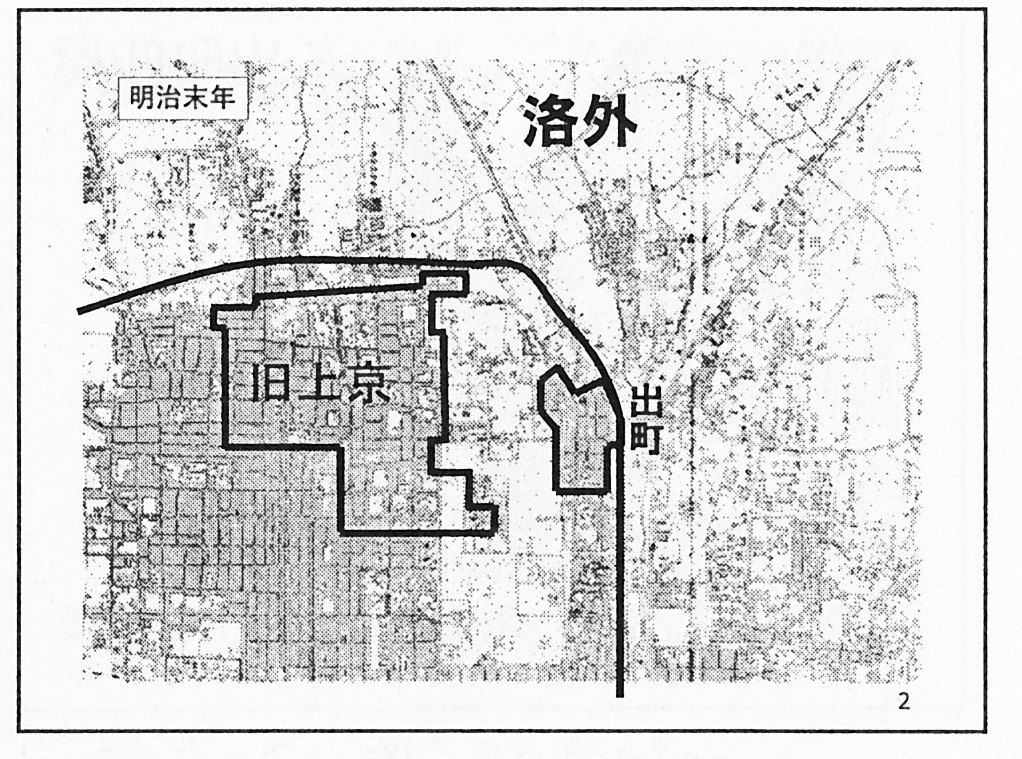

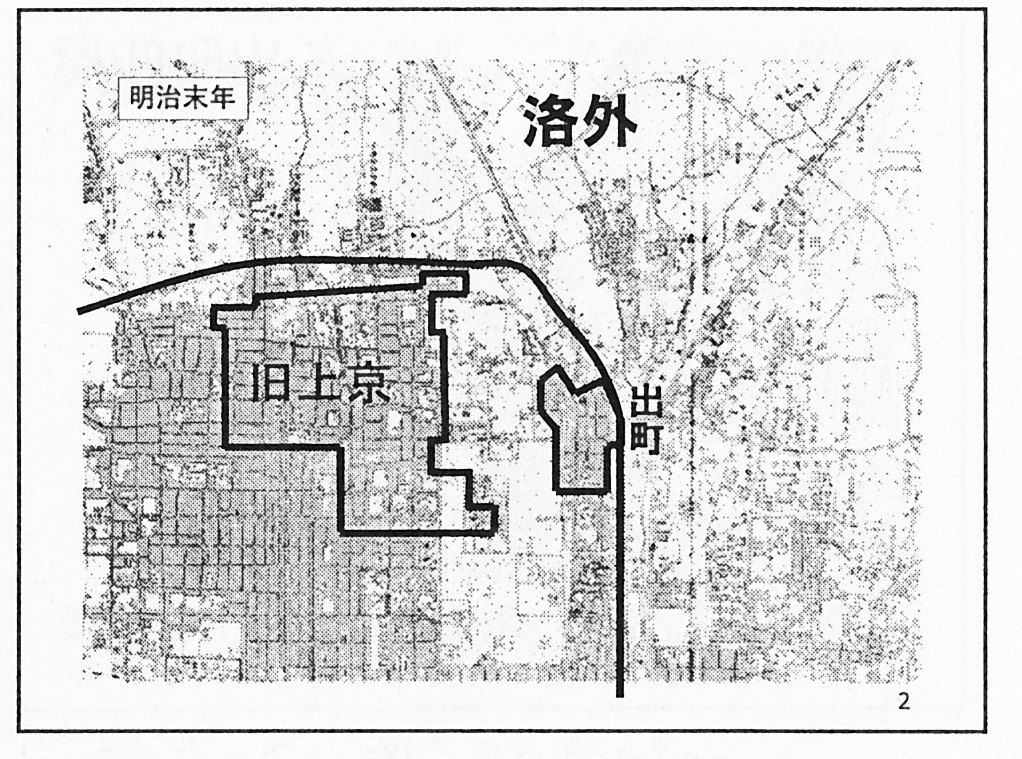

出町は、鴨川の西にあり、昔は、上京地域から離れて島のように存在する町だった。出町は洛内、今の出町柳駅付近は洛外になる。

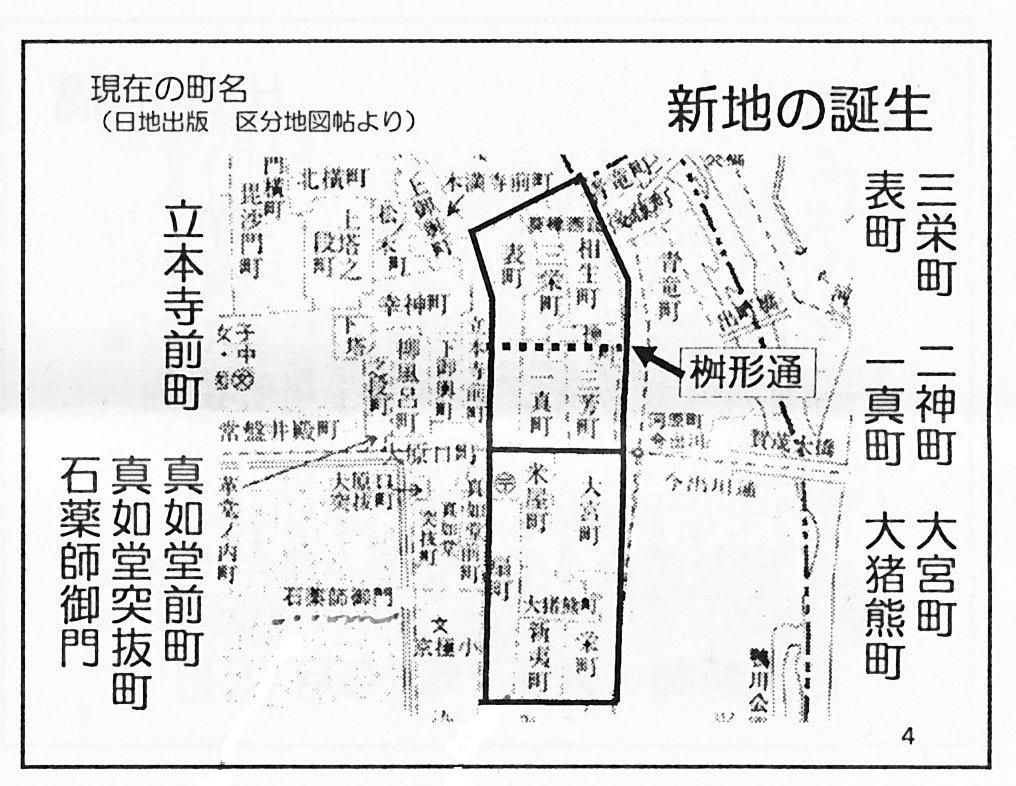

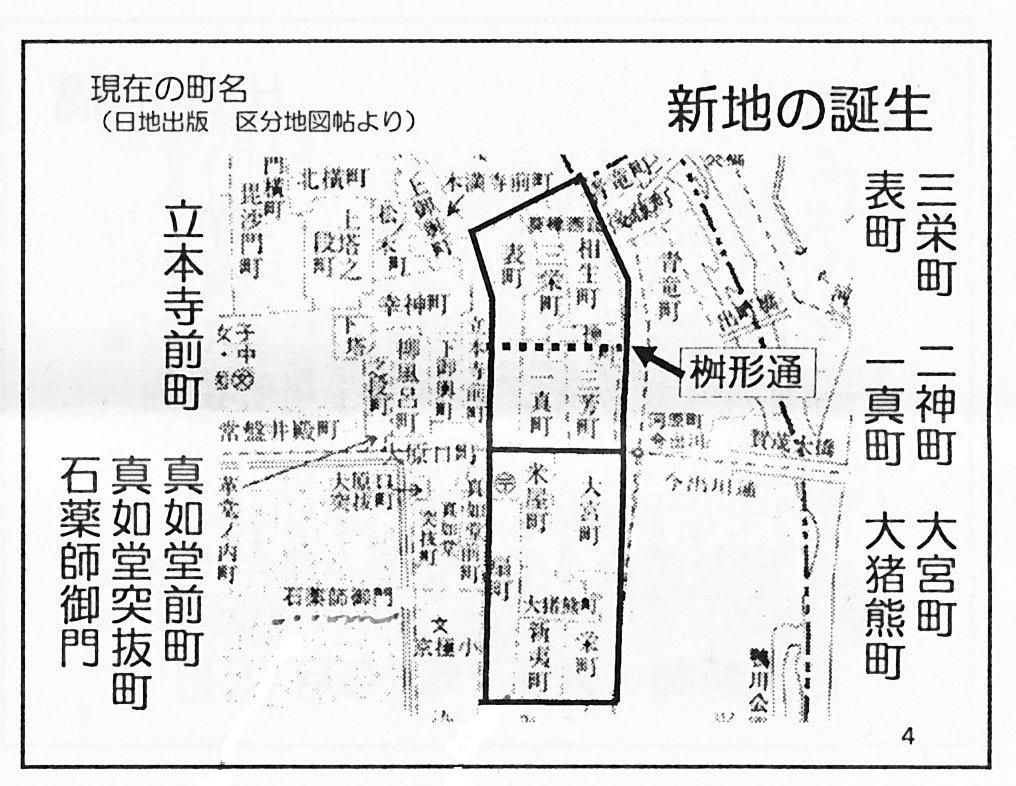

豊臣秀吉の時代の寺町は、鞍馬口から五条まですっと寺院が途切れることなく繋がっていた。今の枡形商店街の場所には立本寺があった。その今出川を挟んで反対側には真如堂があった。真如堂の跡地の現在の地名に「大宮町」「大猪熊町」など、堀川以西の通の名が付いているものが多いが、これは所司代の領域拡張で、堀川以西の人がここに引っ越ししてきたため。

出町柳という地名はなく、若狭街道と志賀越道(西進分)が交わるところに柳の木があったので、出町柳と呼ばれるようになった。出町は鴨川より西なので、出町柳駅で会う時に「じゃあ出町で!」と言うのは誤りで、「出町柳で!」というのが正しい。

明治34年に京都電気鉄道の出町線が開通して、出町橋西詰めに駅があった。現在も広いスペースが残っている。今出川通からすぐ南の寺町通が広くなっているのは駅があったため。当時は河原町通は広くなく、寺町通がメインの通りだった。

出町四橋「葵橋」「出町橋」「河合橋」「賀茂大橋」の江戸時代から現在に至る変遷の話も面白かったです。

最後に御霊祭(上御霊神社の祭)のお話。祇園祭同様、神泉苑でも御霊会が発祥だが、御霊祭のほうが祇園祭より6年早い。

社殿は昔は町から外れたところにあった(今は町が繋がっていて町の中にあるように見えるが)。そして御旅所が町の中に作られた。

いやいや、本当に面白かったです。

長女をまた四条烏丸でピックアップして帰りました。早めに終わったので、家内の美容院も余裕で間に合いました。

よろしかったらぽちっとお願いします。

にほんブログ村

午前中、ほぼ2ヵ月ぶりの床屋。以前は1ヵ月半に一度行っていたのに、今は2ヵ月に一度になりました。短くカットしてもらっているからかもしれませんが、以前、ゴルフ仲間の先輩方に尋ねたら、やはり加齢とともに床屋の回数は減ったとのこと。お財布に優しいのはいいですが、やはり寂しいです。

午後から、以前から申し込んであった無料の講演会、 「上京探訪 語り部と歩く1200年 連続講座」 の弟4回講座に家内といっしょに行ってきました。全部で6回ですが、観光ガイドと重なったりして、今回が2つめの出席です。

名古屋から出産のために里帰りしている長女が四条の大丸で買い物をしたいというので、四条烏丸まで乗せて、上京総合庁舎へ。いつもは無料の相国寺の駐車場に止めて歩くのですが、家内が夕刻美容室を予約しているので、確実に間に合うよう、会場近くのコインパークに停めました。

演題は 【「ひと」「もの」「街道」が交差する京の北のターミナル、出町!】

講師は、 京都歴史探偵団の宇野進氏。

知らなかったこと、目からウロコの話が、目白押しで、眠くなることもなく、面白く聴講することができました。プレゼン資料を部分的に引用させていただき、面白かった部分をピックアップします。

出町は、鴨川の西にあり、昔は、上京地域から離れて島のように存在する町だった。出町は洛内、今の出町柳駅付近は洛外になる。

豊臣秀吉の時代の寺町は、鞍馬口から五条まですっと寺院が途切れることなく繋がっていた。今の枡形商店街の場所には立本寺があった。その今出川を挟んで反対側には真如堂があった。真如堂の跡地の現在の地名に「大宮町」「大猪熊町」など、堀川以西の通の名が付いているものが多いが、これは所司代の領域拡張で、堀川以西の人がここに引っ越ししてきたため。

出町柳という地名はなく、若狭街道と志賀越道(西進分)が交わるところに柳の木があったので、出町柳と呼ばれるようになった。出町は鴨川より西なので、出町柳駅で会う時に「じゃあ出町で!」と言うのは誤りで、「出町柳で!」というのが正しい。

明治34年に京都電気鉄道の出町線が開通して、出町橋西詰めに駅があった。現在も広いスペースが残っている。今出川通からすぐ南の寺町通が広くなっているのは駅があったため。当時は河原町通は広くなく、寺町通がメインの通りだった。

出町四橋「葵橋」「出町橋」「河合橋」「賀茂大橋」の江戸時代から現在に至る変遷の話も面白かったです。

最後に御霊祭(上御霊神社の祭)のお話。祇園祭同様、神泉苑でも御霊会が発祥だが、御霊祭のほうが祇園祭より6年早い。

社殿は昔は町から外れたところにあった(今は町が繋がっていて町の中にあるように見えるが)。そして御旅所が町の中に作られた。

いやいや、本当に面白かったです。

長女をまた四条烏丸でピックアップして帰りました。早めに終わったので、家内の美容院も余裕で間に合いました。

よろしかったらぽちっとお願いします。

にほんブログ村

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[講演会] カテゴリの最新記事

-

【受講】吉田神社 2020/02/20

-

【講演会】§日文研一般公開 2017/10/28 コメント(2)

-

【講演会】§京都創生推進フォーラム シン… 2017/07/27 コメント(3)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ

カテゴリ未分類

(6)常駐ガイド

(132)同行ガイド

(13)修学旅行ガイド

(51)修学旅行昼食処

(66)研修会

(9)京都ガイド諸活動

(53)私的ガイド

(4)京都研究

(45)京都市内全寺社巡り

(197)京都歩き

(194)美術・博物館

(50)講演会

(21)国内旅行

(6)旧東海道

(65)京都検定1級受検勉強

(239)京都検定1級過去問

(180)京都検定1級問題分析

(9)京都のニュース

(1888)京都のイベント・お祭り案内

(140)京都本

(27)津軽三味線

(31)日本でのゴルフ

(41)懇親会

(61)就職・退職など手続き

(55)吾唯足知~断捨離と必要最低限の買い物

(19)散歩・草花記

(630)健康管理

(24)この本読みました

(35)映画

(33)観劇・観戦

(9)私の十大ニュース

(99)気になったニュース・CM

(317)お天気・気候の話

(12)今日のこと

(170)仕事のこと

(0)癌闘病記

(485)癌治療振り返り

(87)癌治療情報

(593)ドイツの想い出

(209)スイス横断サイクリング

(31)ゴルフとアメリカ生活

(132)アメリカ出張

(36)ワルディ流日米国情比較

(16)母の備忘録

(0)商品レビュー

(3)ブログ記録

(10)食事処、飲み処

(13)京都案内

(218)若冲と応挙

(55)カレンダー

© Rakuten Group, Inc.