テーマ: 京都。(6076)

カテゴリ: 同行ガイド

【 2017年

11月13日(月)】

16日の嵐山での公募ガイドを担当します。プラス当日責任者も担当します。公募ガイドはこれで6回目になりますが、当日責任者は初めてです。

助かったのは、当該の団体の世話役の方が以前下見に来られ、同期のガイド仲間が同じコースで案内していて、そのときの打ち合わ内容を詳しく教えてくださったことです。ですので、私とお客様とのやり取りもスムーズにできました。今日午後からガイド会の企画委員会があるので、午前中に嵐山に下見に行きました。

当日のコースは、我がガイド協会のホームページに載っているモデルコースの一つです。

阪急嵐山駅→渡月橋→宝厳院(外からのみ)→天龍寺(法堂は外から。諸堂・庭園は有料拝観)

→竹の道→野宮神社→天龍寺総門 全体2時間。

嵐山は公募ガイドでは、化野念仏寺、常寂光寺を案内したことはありますが、今回の訪問先のいくつかは修学旅行では案内したことがあるものの、公募ガイドでは初めて案内するところばかりです。天龍寺にいたっては修学旅行でも案内したことがありません。しかし、これらの案内要旨も前出の同期の方が作成されたものを参考にすることで、あまり時間をかけずに準備をすることができました。この点でもこの同期さんに深謝です。

今日は朝は冷え込みましたが、昼間は暑いくらいの天気になりました。

阪急嵐山駅出発ですが、嵐山線乗車中に写真を1枚。この線路はもともと複線でしたが、第二次世界大戦の物資供出で単線になり、戦後も単線のまま。架線塔は複線分のままなので、線路が片方に寄っています。皆さん阪急電車で来られるので、これを「つかみ」で説明したら面白いかも。

駅前のモダンな碑。

中ノ島に向かいます。正面のコブのような山は 愛宕山 。見える山々は川べりでまとめて説明しよう。

途中の新しくできた温泉。これも、中之島で説明するか。

東海自然歩道の一部になっています。

中之島からは 鳥居形 の 曼荼羅山 も見えます。中之島での説明位置を特定することができました。

渡月橋 からの上流の眺め。 亀山公園 入口の紅葉がきれい。渡月橋は上流側を歩いたほうが景色がよい。

左岸岸下流からの渡月橋。人出がすごいと思うので、河原に下りて 法輪寺 の説明などしたほうがよいだろう。

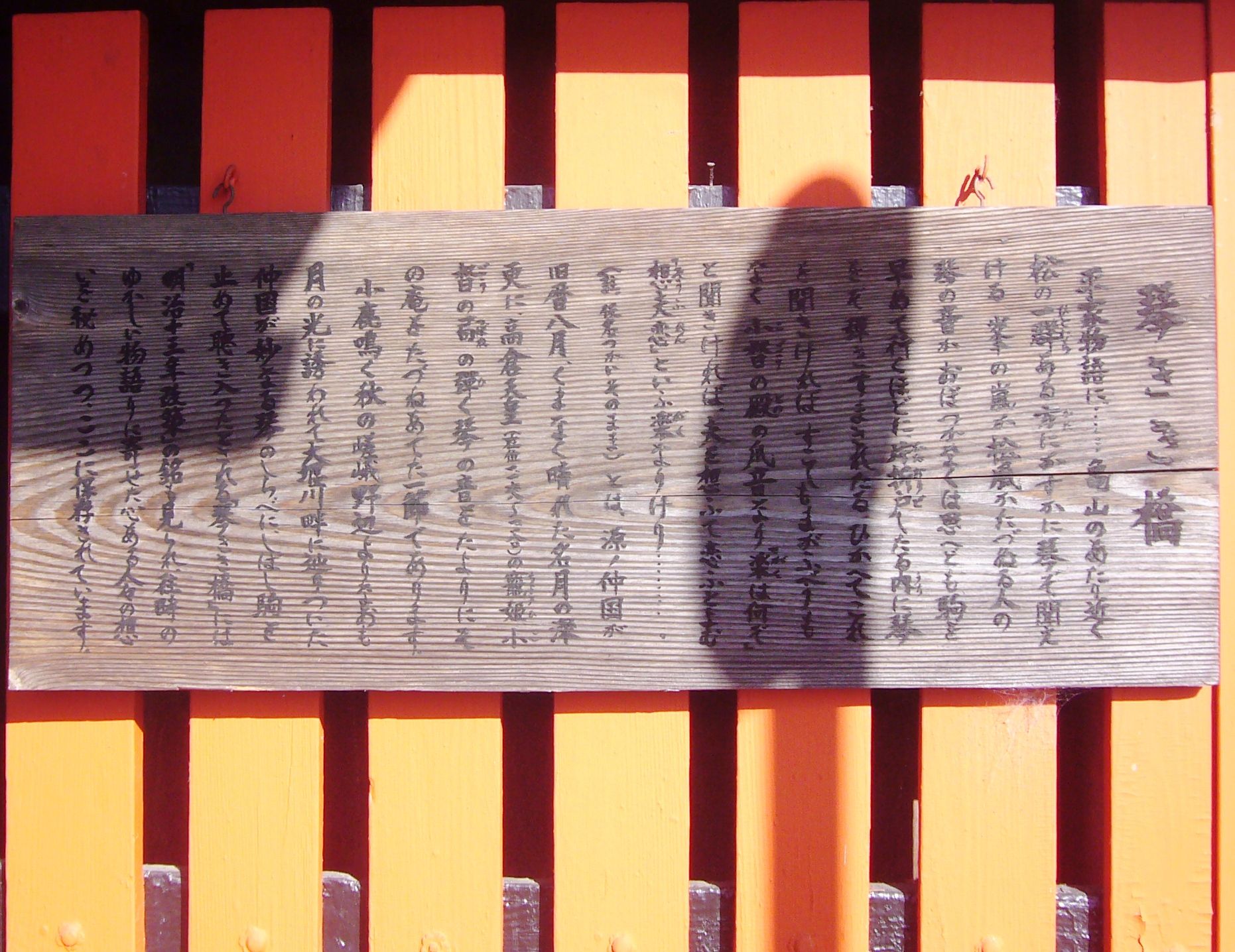

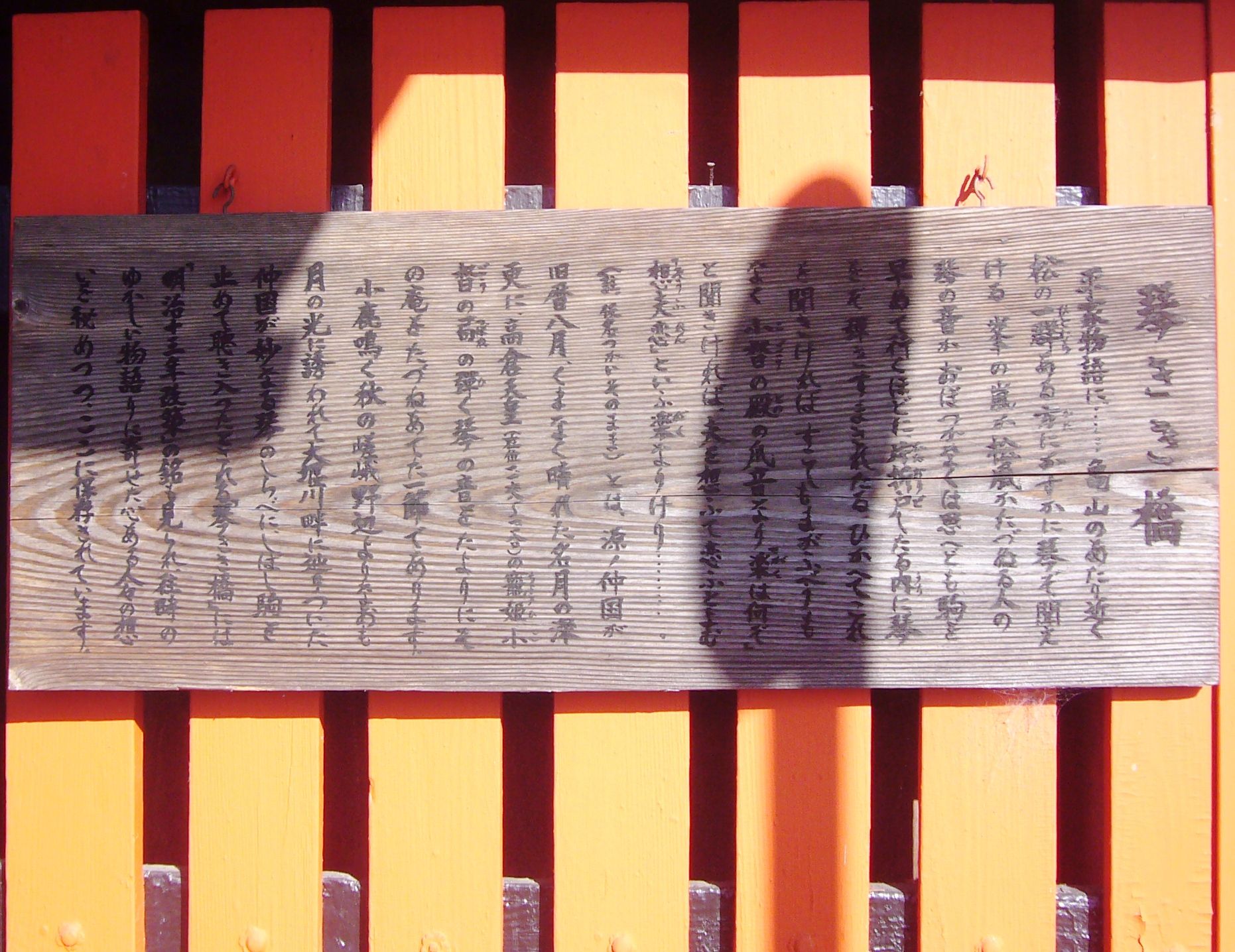

琴きき橋跡 碑もある。琴きき橋は要勉強。

事前の勉強で、 西高瀬川 が嵐山から取水していることを知ったので、当日は行かないが、下流に向かい、西高瀬川に分かれるところまで行ってみた。

この細い流れが西高瀬川。サイホン式で他の川と交差しているようだ。

渡月橋の約500メートル下流。ここで 桂川 と分かれて、三条通沿いに流れていく。

当日に関係ないが、偶然見つけた「花の家」の前の石碑。

「花の家」のホームページによると、保津川を開削した 角倉了以 が舟番所を設けたところ。その当時のものといわれる離れ座敷 「關鳩楼」 は 「ごてんの間」 として、今も皆利用している。狩野派の杉戸絵や書院に展示の雪見灯籠(銘 天正元年 与次郎)、枯山水の中庭園(伝小堀遠州作)や、織部好みの切支丹灯籠等がある。なかなか由緒あるお宿。

再び渡月橋に戻る。

車折神社頓宮 。ここにも琴きき橋が。

西高瀬川取り込み口。小電力の発電をして沿道のライトの電力を賄っている。

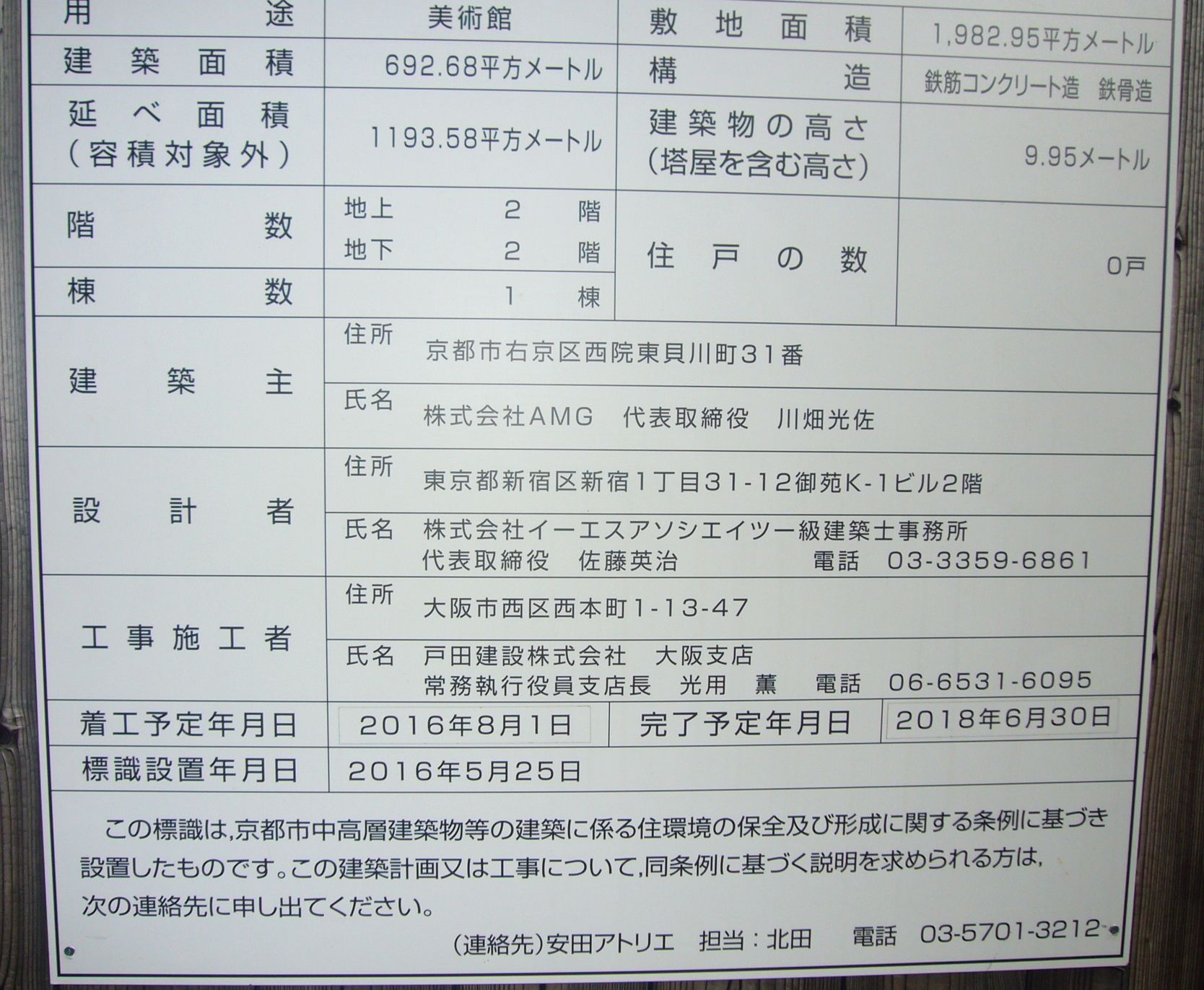

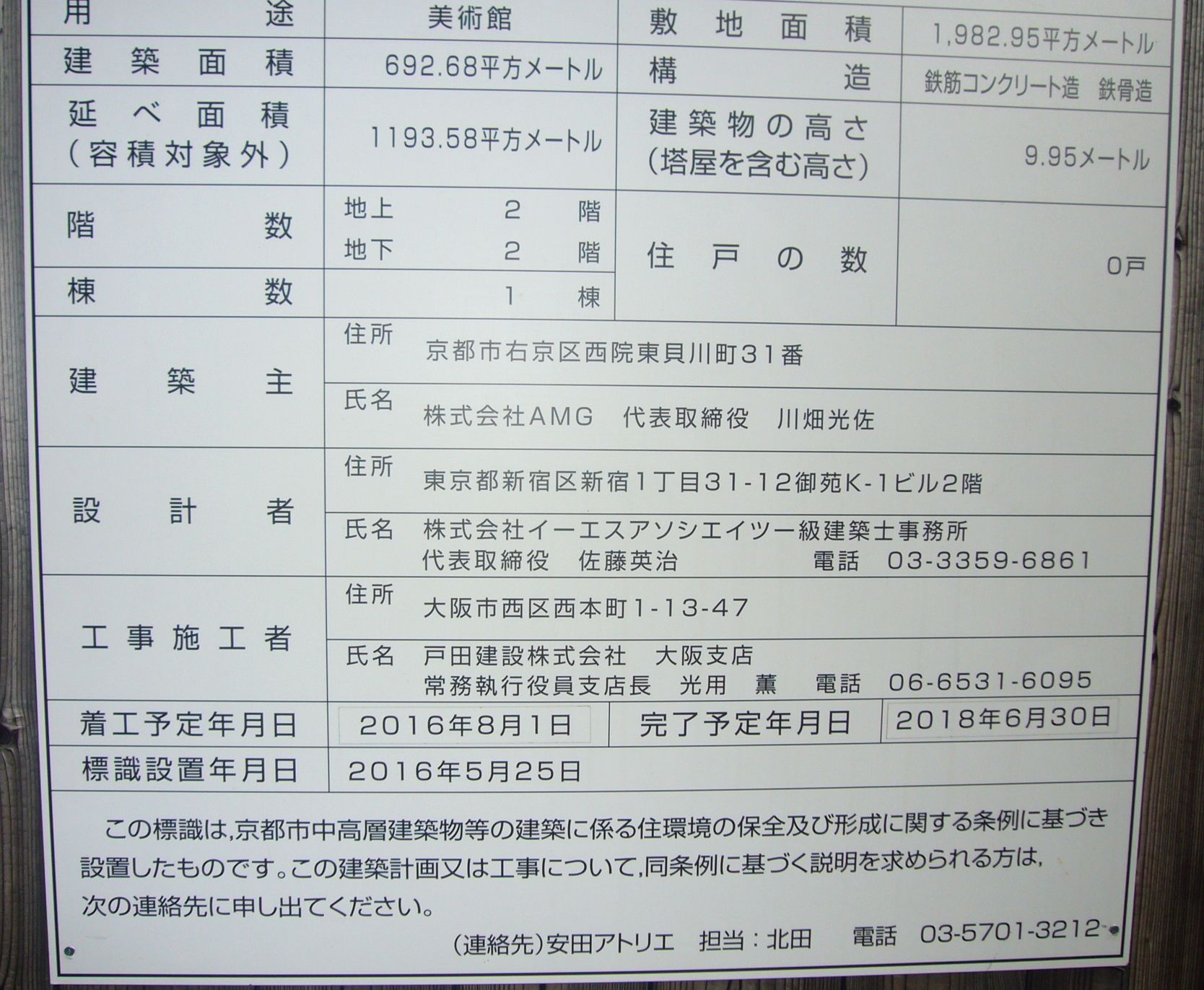

老舗料亭「小督庵」の跡地で建設工事中。用途は美術館となっている。ネットで調べると、近現代日本画を中心とする民営美術館らしい。そういえば新聞に載っていた。「ホテル嵐山」の跡地は、新たにホテルが建つようで、やはり工事中。

少し北に入ったところに 「小督塚」 があることを知った。

嵐山吉兆。

休館中の「時雨殿」のところを北に上がる。この角にトイレあり。

ただし狭い。可能なら天龍寺までは我慢いただく。

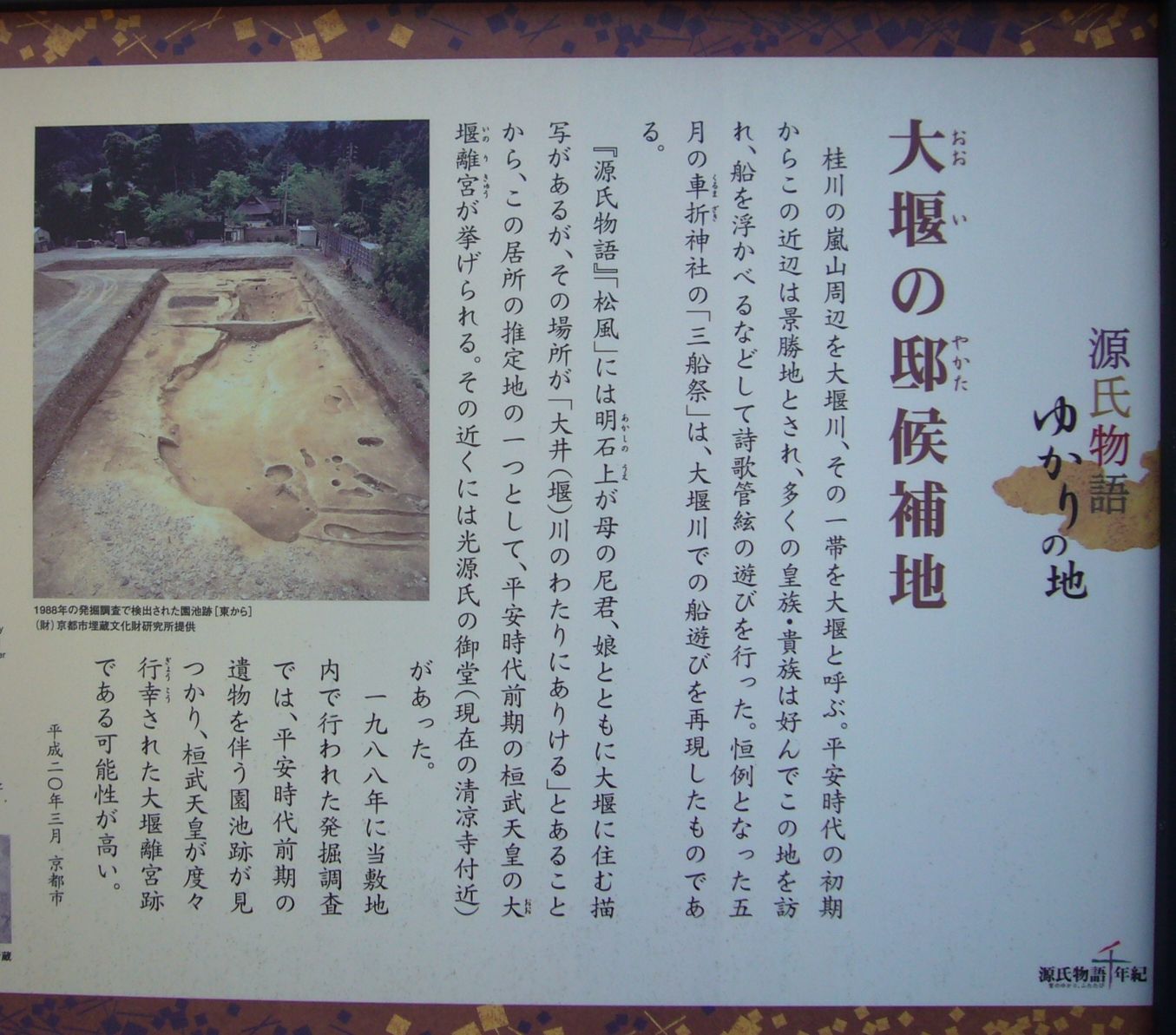

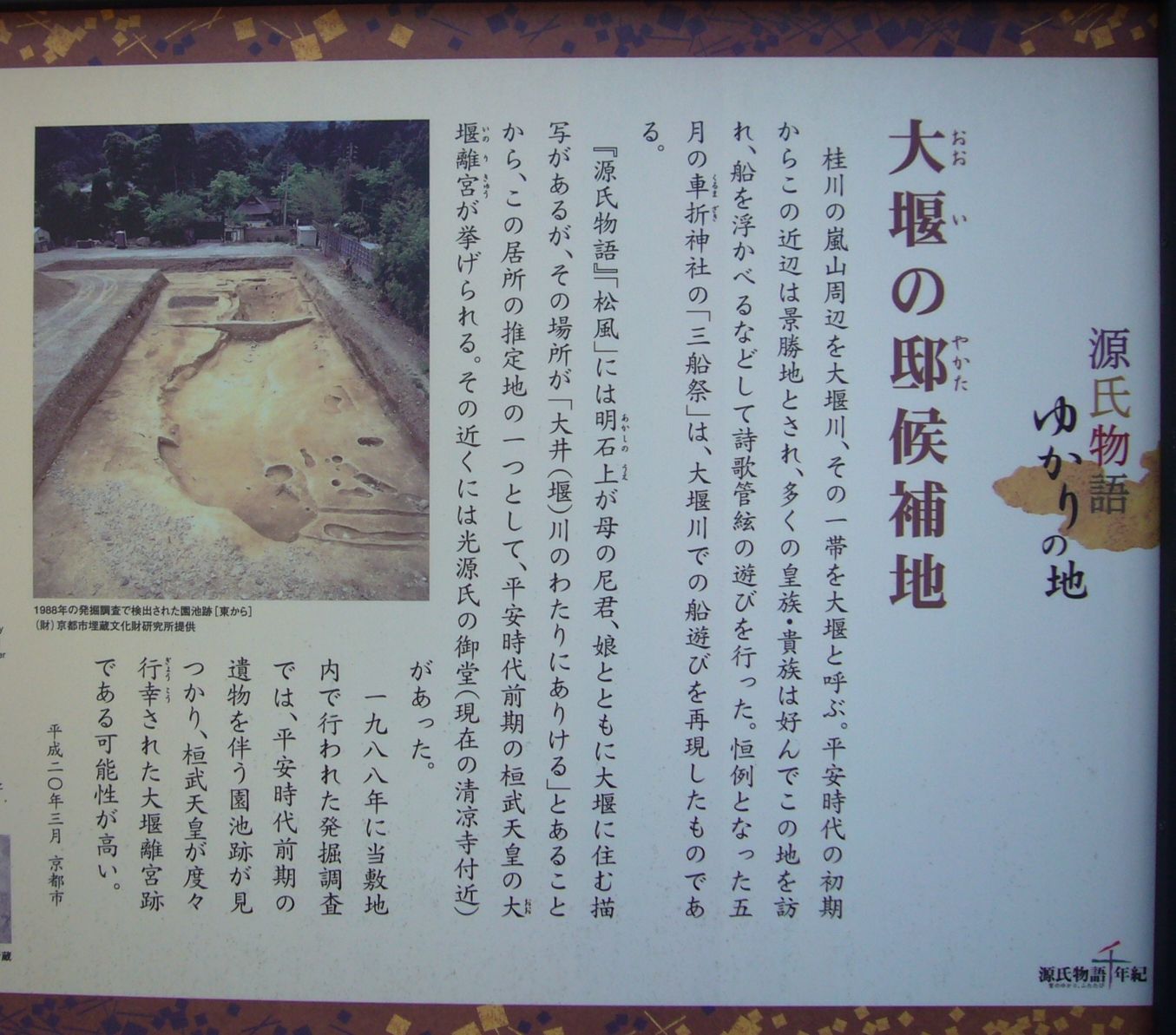

桓武天皇の 大堰離宮( おおいのりきゅう)跡候補地。

天龍寺塔頭宝厳院 。紅葉の名所。中には入らないが、解散後訪問される方もいると思うので、説明だけする。10月の天候不順の影響か、紅葉はやはりあまりキレイではないようだ。

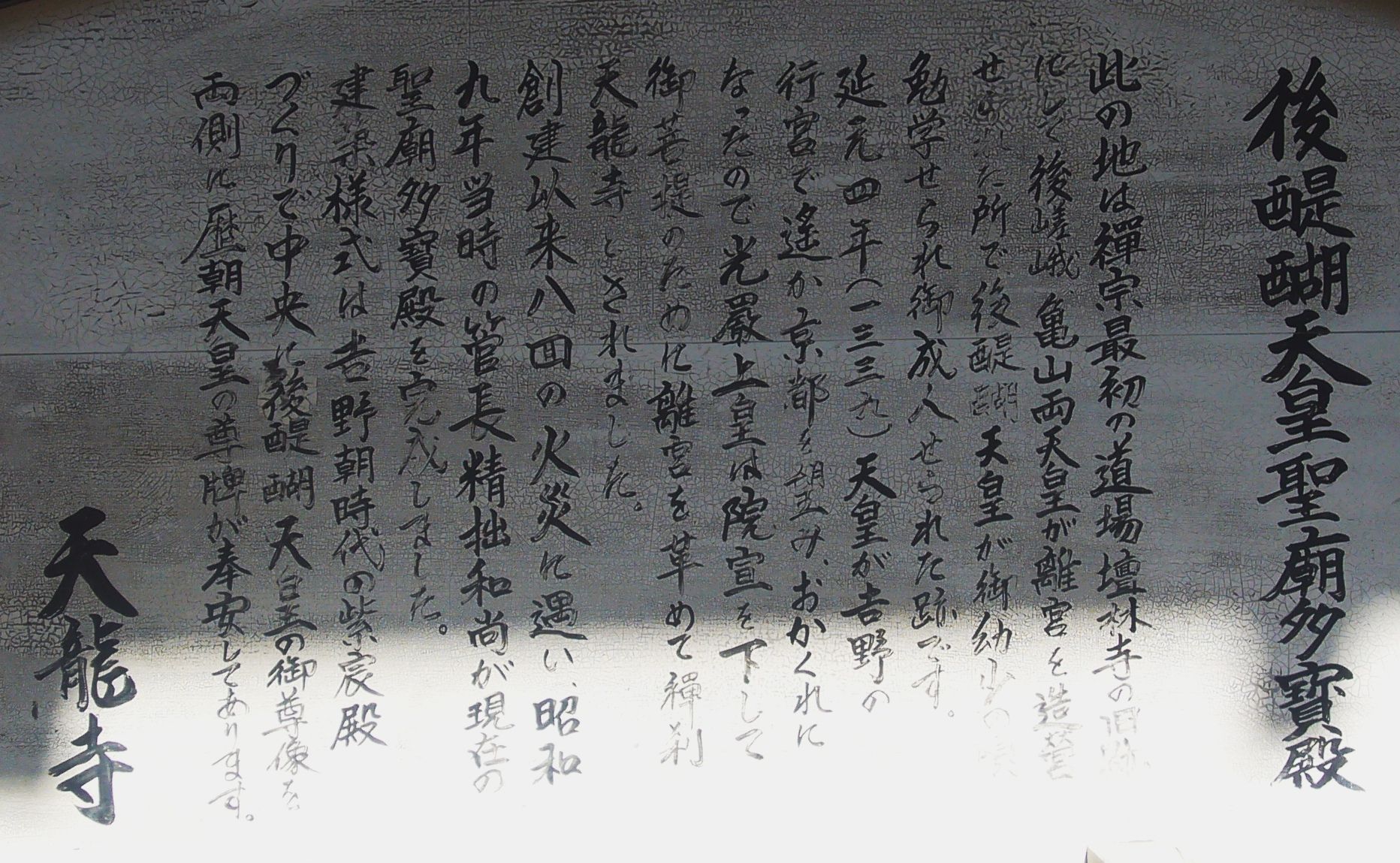

天龍寺法堂 。別に拝観料500円かかるので外からの説明のみ。お賽銭をあげるところから中を覗いて 加山又造画伯 の天井雲龍図を見ることは可能だが、暗いために見にくい。多人数で交代で見るのも時間がかかるので、私の班は覗かないことにする。

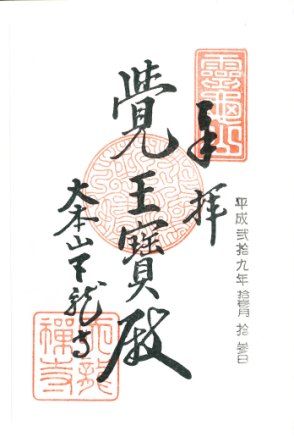

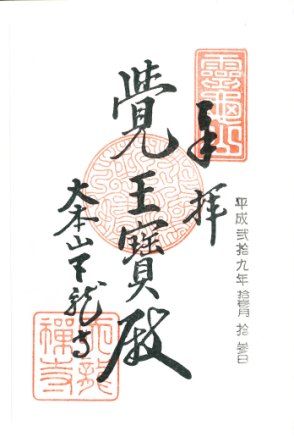

団体の拝観売場確認。安くなるわけではないが、混雑時に待たずに拝観券が買える。ご朱印をいただいた。紅葉の季節は、日付まで入れた書き置きだけだそうなので待ち時間なしでいただけそう。他のガイドに要情報提供。

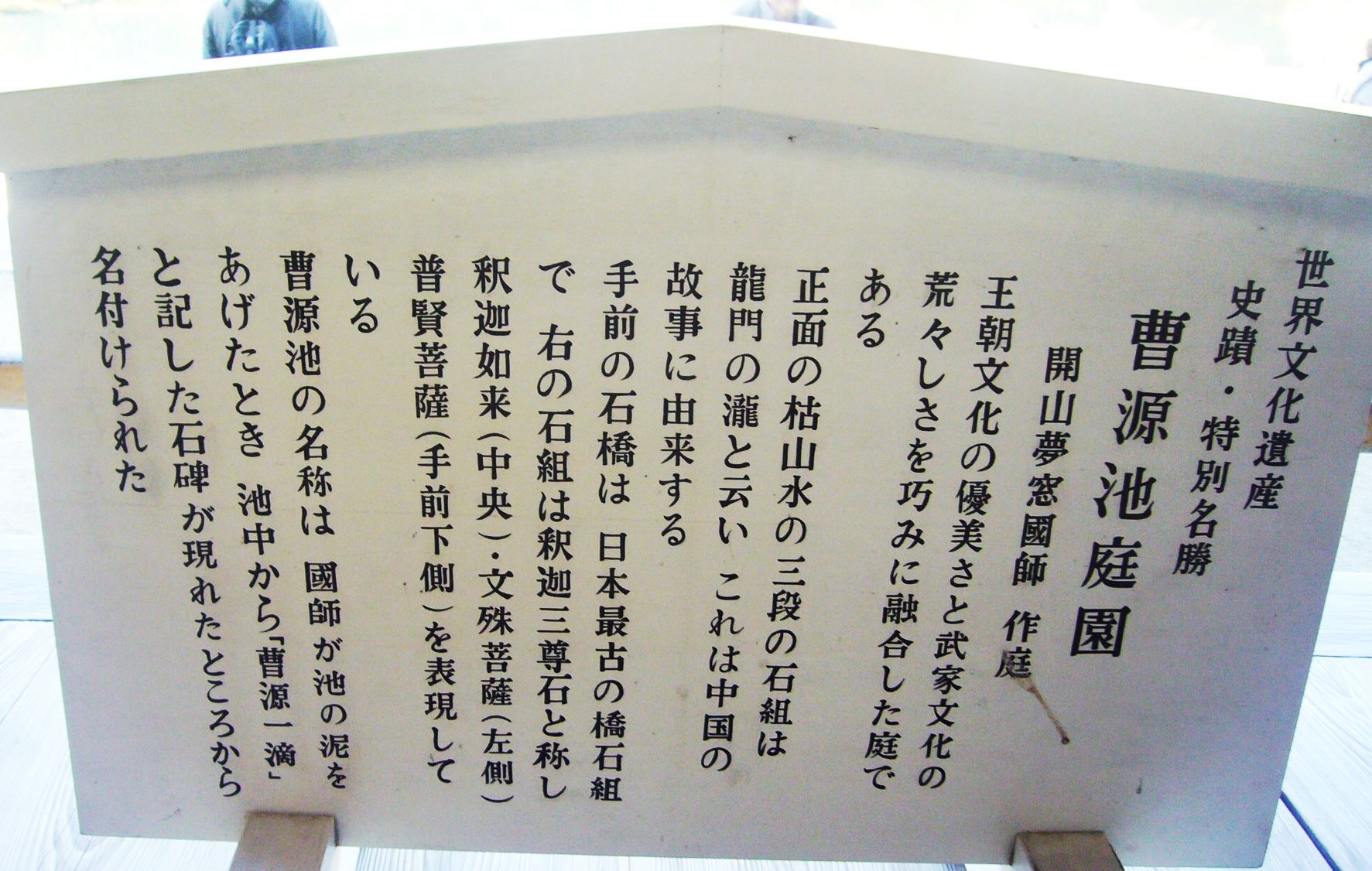

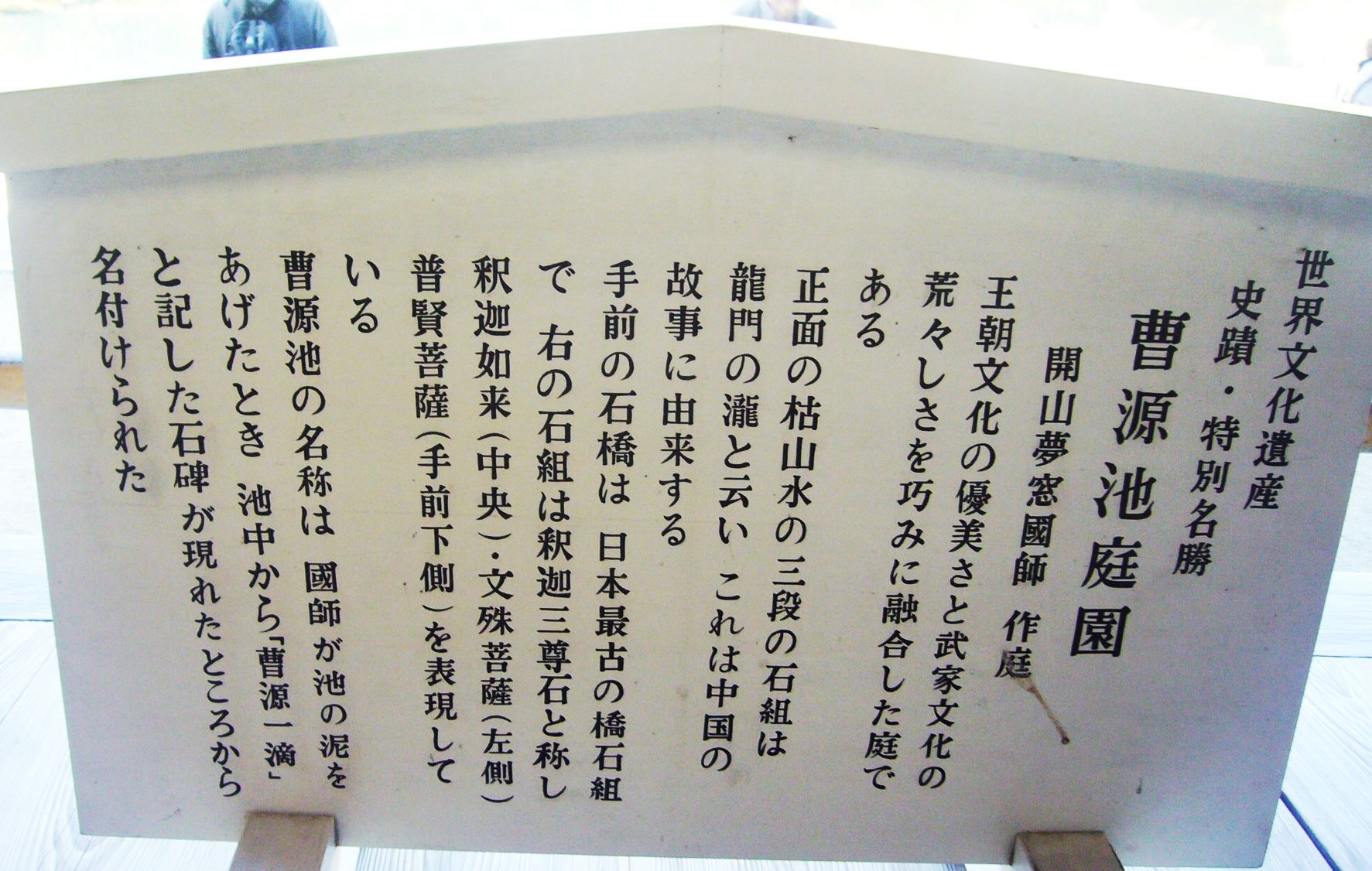

大方丈 で 曹源池庭園 の説明をするのがよい。ただし各班が重ならないようにするのが望ましい。

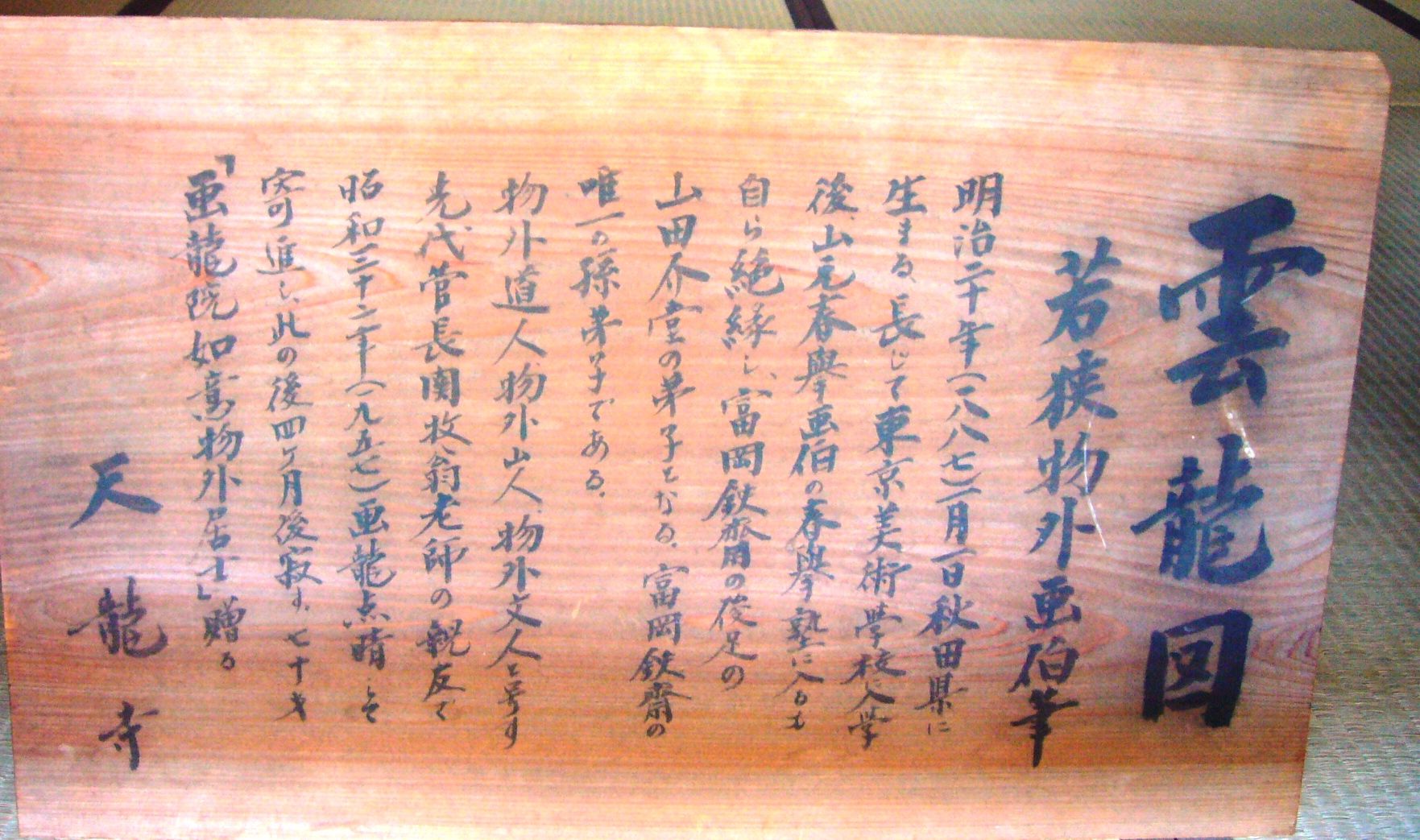

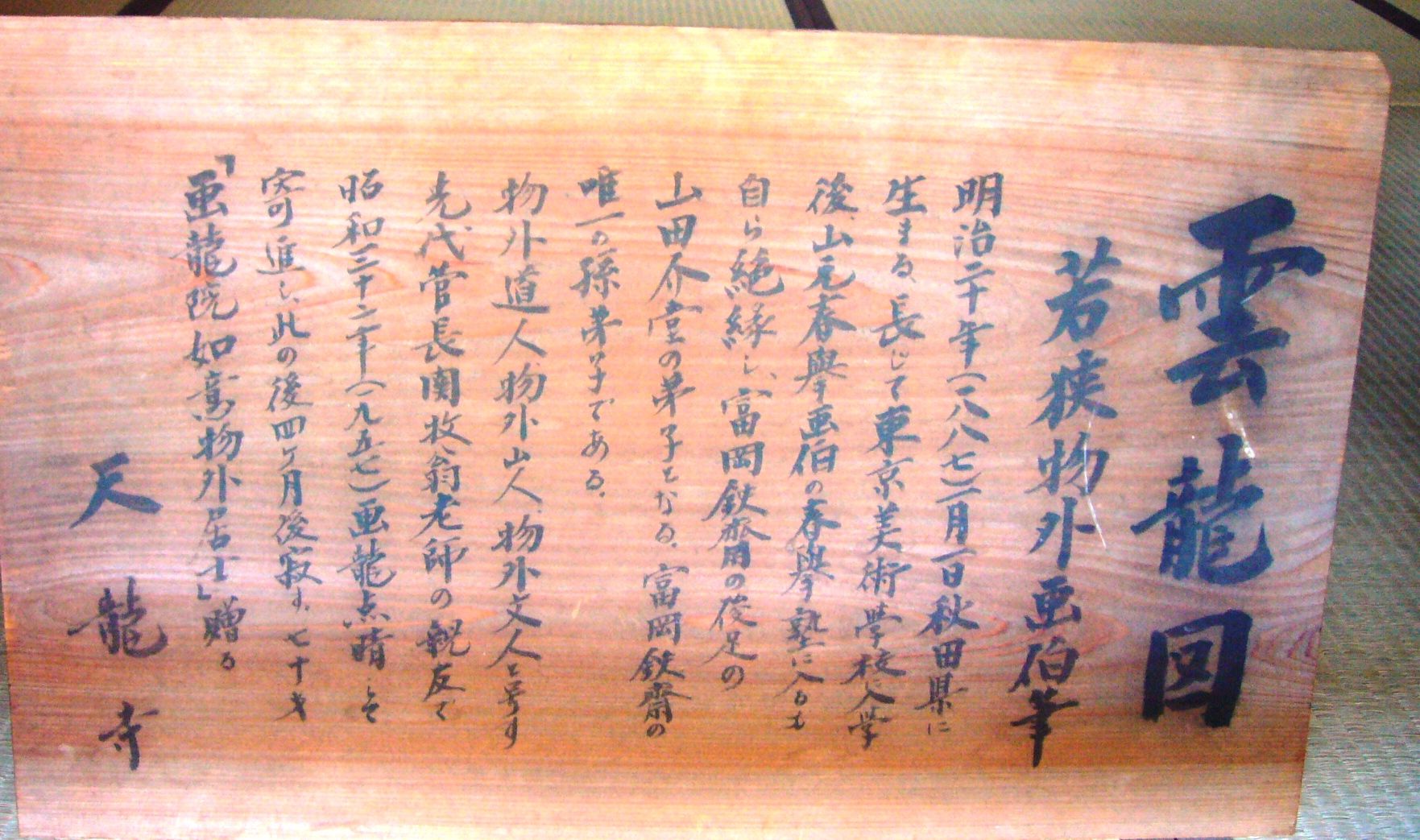

若狭物外 画伯の雲龍図。

大方丈東側から部屋越しで見る庭園も趣がある。

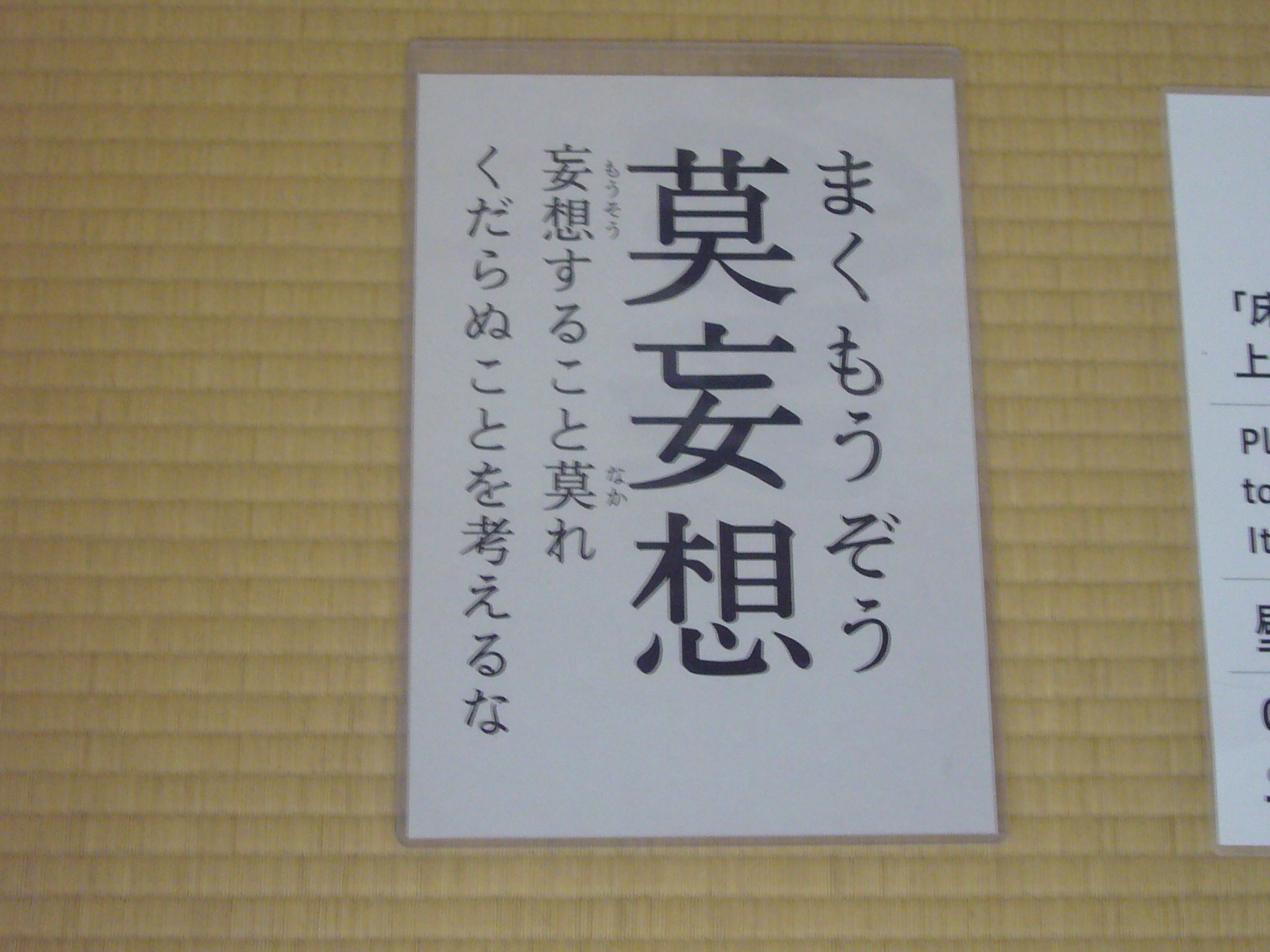

小方丈(書院) のお軸。スペースがあるので、小方丈で天龍寺全体の説明をしてもよい。

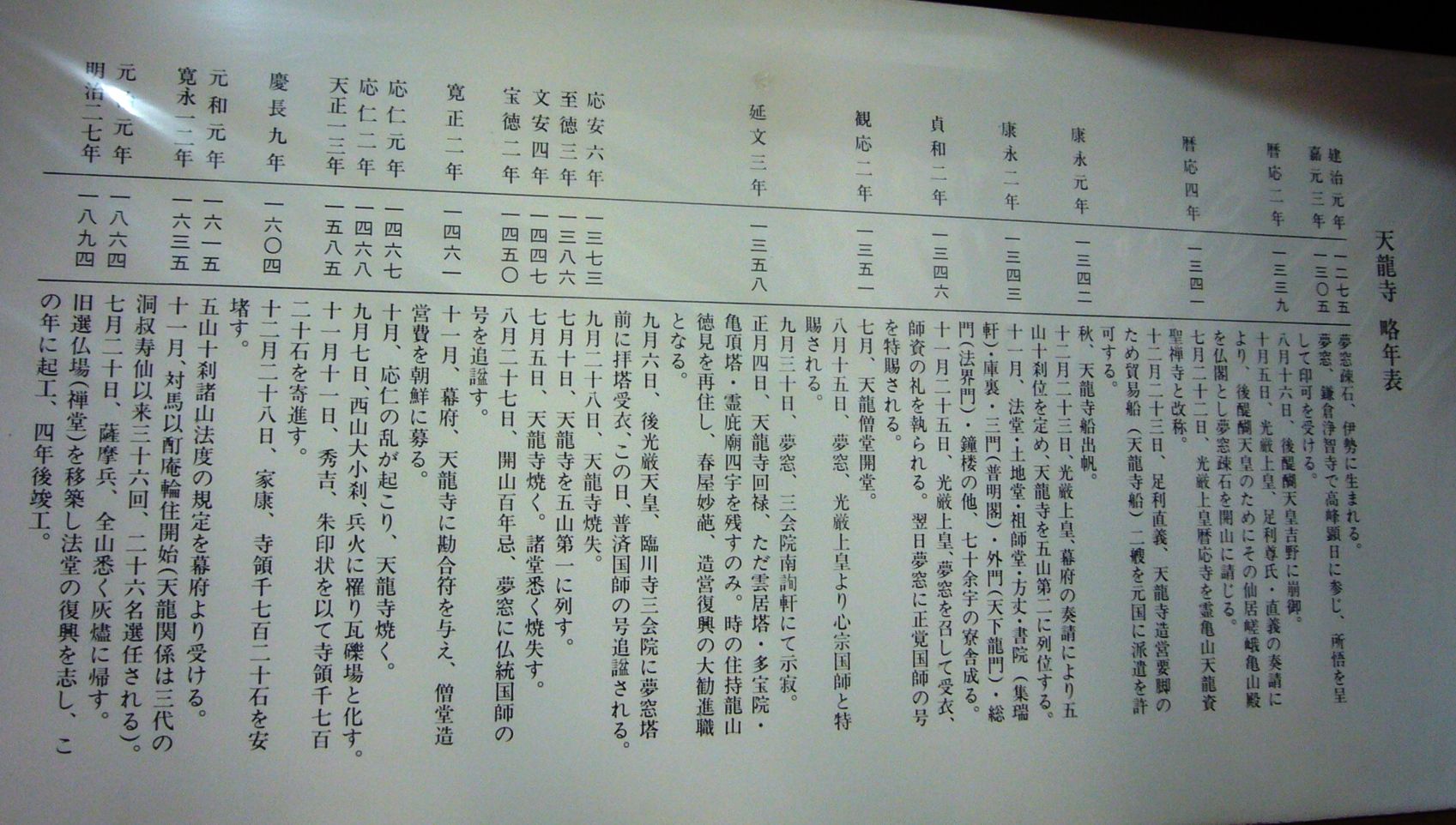

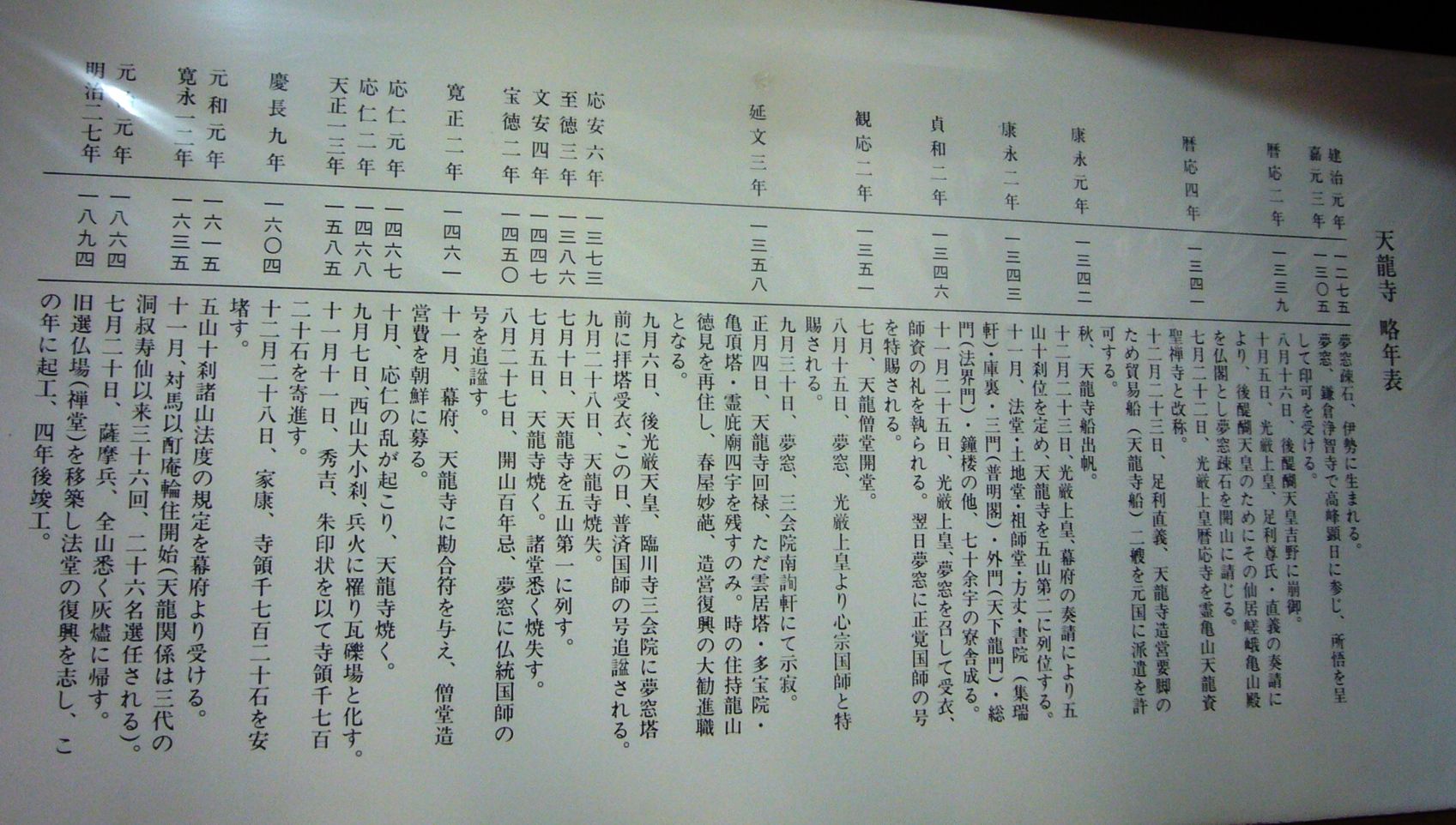

天龍寺年表を情報源として撮影。トイレは庫裏を入ったところにある。ここから解散場所の天龍寺総門近くまでトイレはないので、ここでトイレに行ってもらう。曹源池の南にもあるが、歩くルート上にはないので、そこは利用しない方向。

お堂を出て曹源池べりを多宝殿に向かう。スペースがあまりないので、ここでは説明はしない。

多宝殿 。小方丈から廊下伝いに行けるが、時間もかかり外からも見学できるので、他のガイドには外からだけの見学を推奨する。

「百花苑」 など境内には美しい花が咲いている。

足摺野路菊(アシズリノジギク)

竜胆(りんどう)

白花艶蕗(シロバナツワブキ)

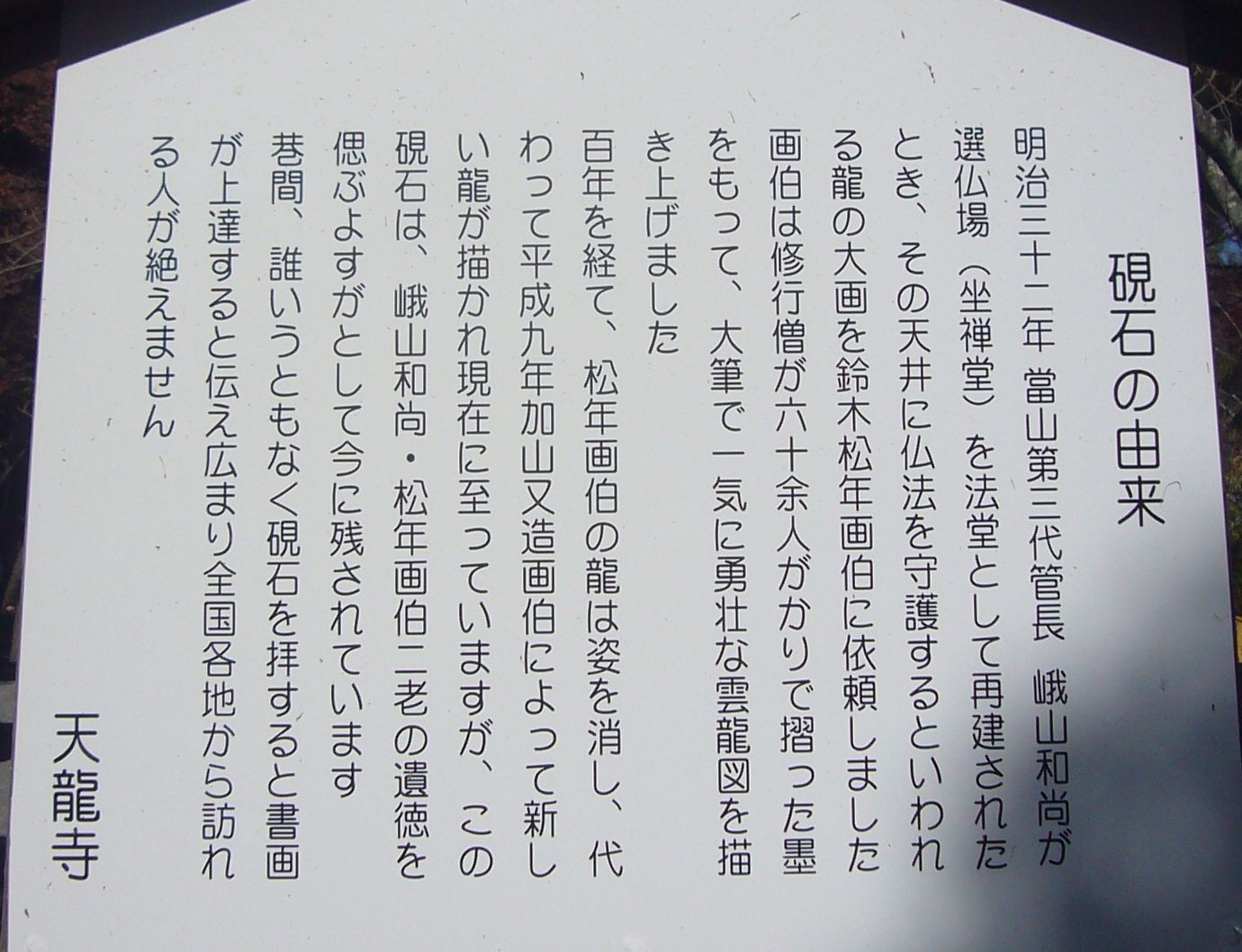

「望京の丘」 。結構急な階段を上る。足に自信のない人には、直接北門に向かっていただく。ここから見えるのは、天龍寺伽藍の屋根、比叡山、京都タワー。下りたところにある大きな「硯石」もここで説明。

平和観音 。当日は前を通らない予定。

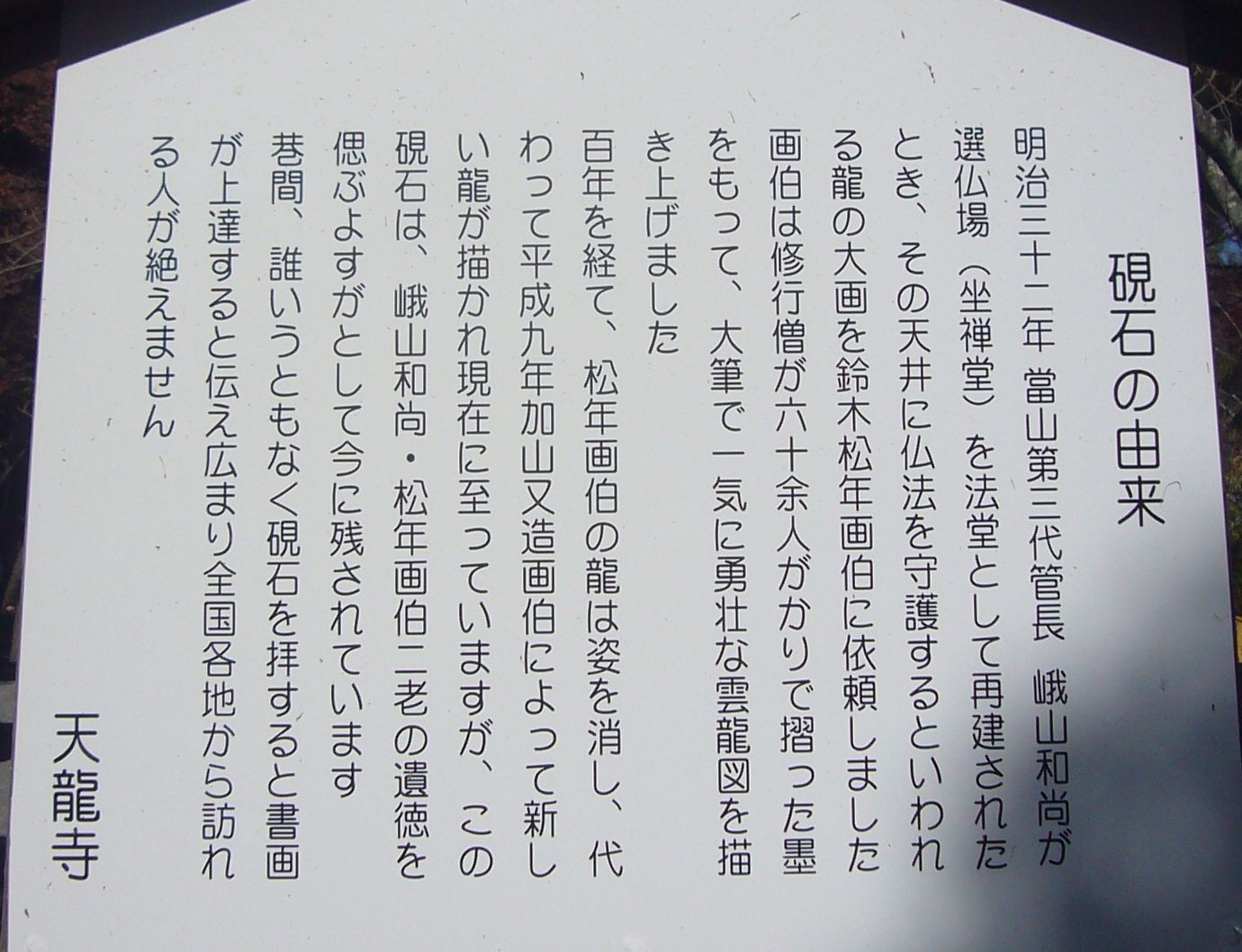

大きな 「硯石」 。 鈴木松年 が法堂の雲龍図(現在は加山又造氏によるもの)を描いたときに使ったもの。

北門から天龍寺を出る。「 竹の道」 は狭くて混雑しているので、北門内で「竹の道」の説明はしてしまうのがよさそう。

北門から西の竹林が美しいので、少し西に行って引き返して野宮神社に向かう。

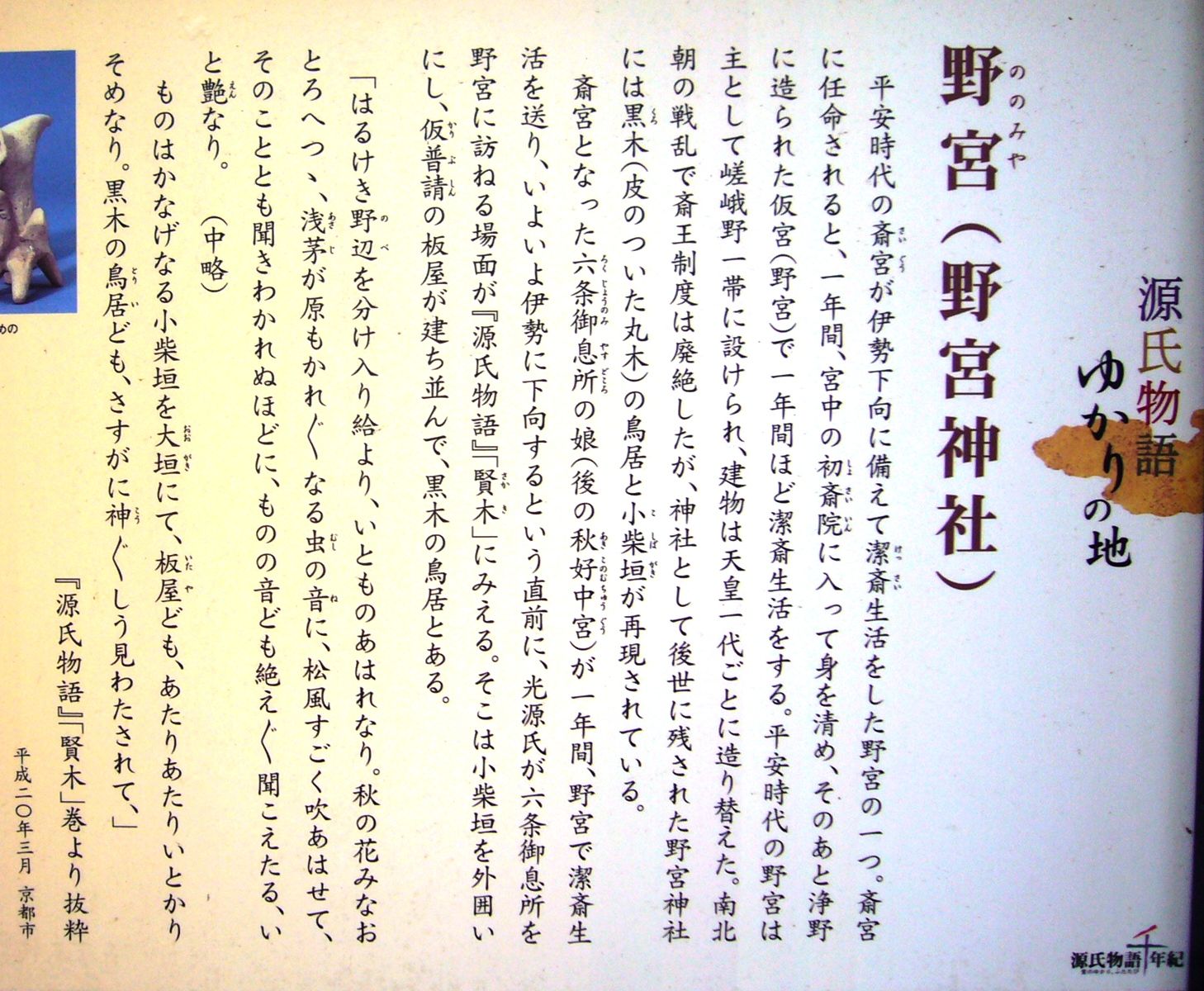

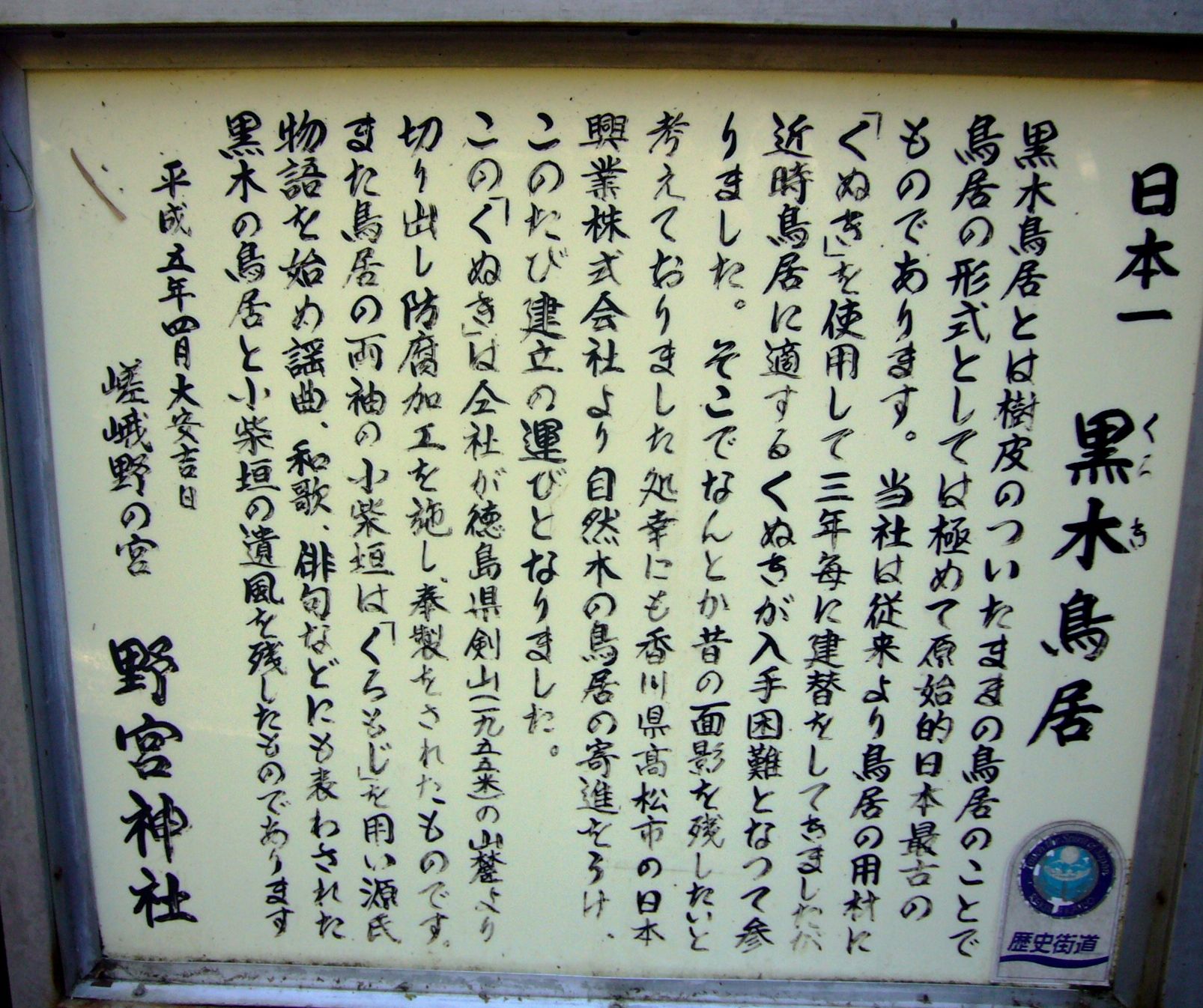

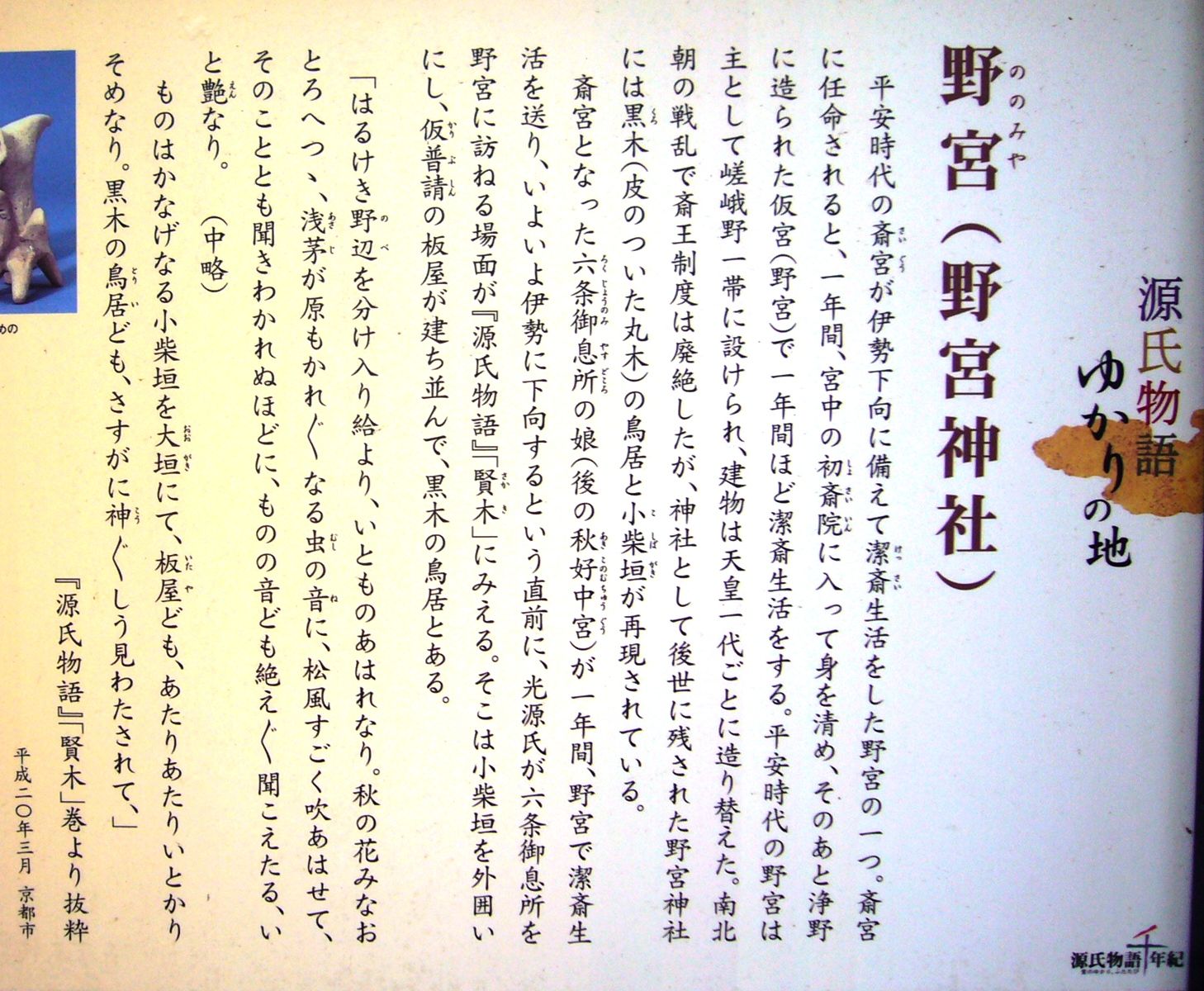

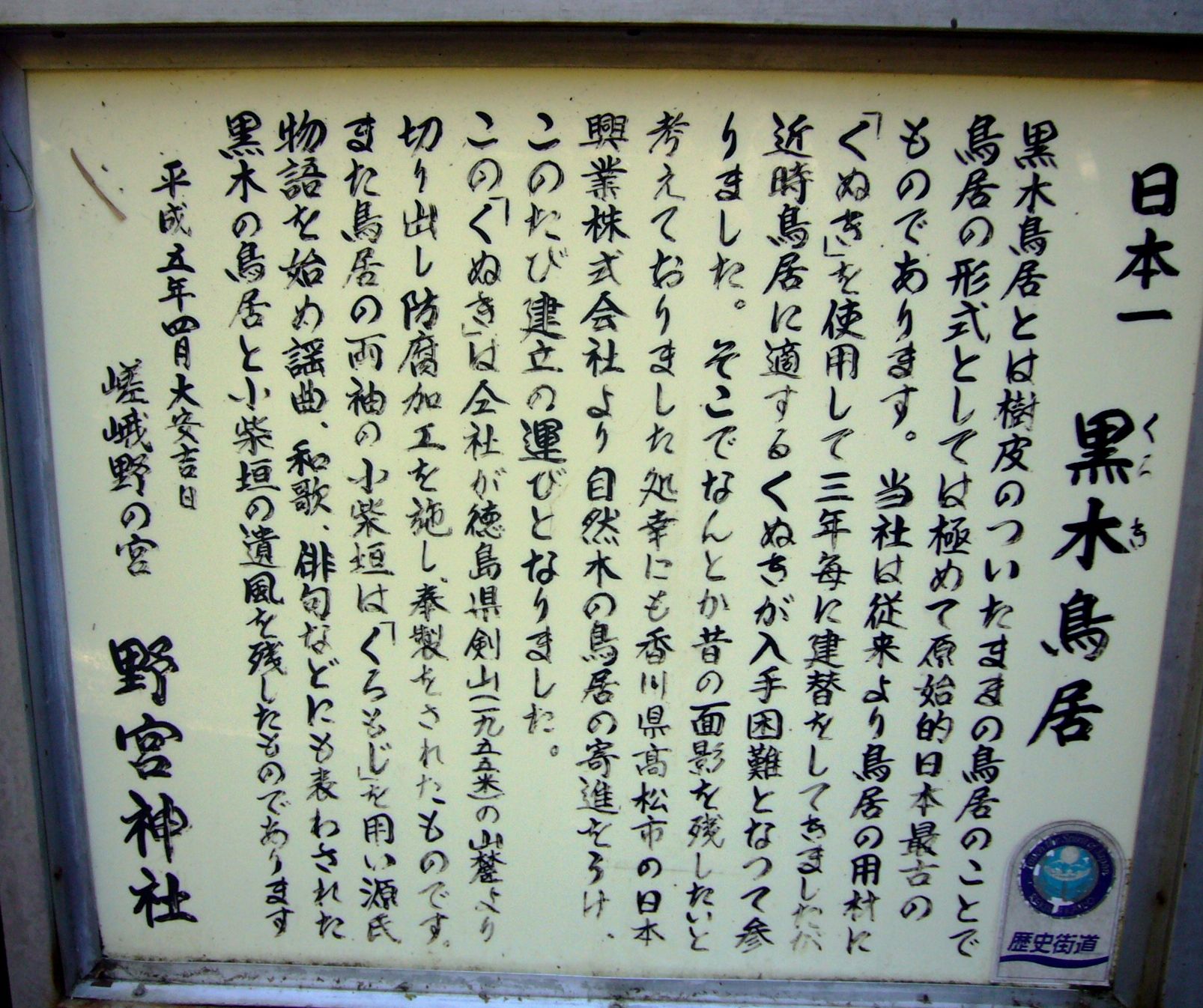

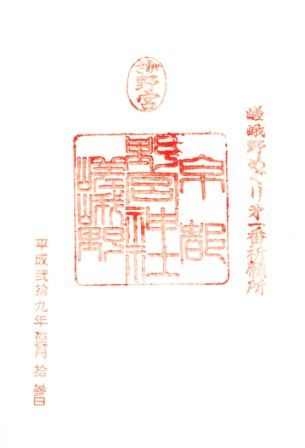

野宮神社 は境内狭く混雑しているので、野宮神社前の少し広くなったところか、野宮神社内の神輿?前のスペースで説明するのがよさそう。

天龍寺総門 で、各班ごとに解散する。

下見が終わった後、昼食を兼ねて、修学旅行昼食処を一つ下見しました。 「こばやし」 というお店です。→ こちら

午後から、ガイド会の企画委員会( こちら )でしたが、時間があったので、客員研究員の研究で伏見稲荷関係の図書を閲覧するため、バスで京都市中央図書館に向かいました( こちら )。

今日の下見で色んなことを再確認できましたし、新しい発見もありました。帰宅後、下見の結果とそれに基づいた当日の案内指針をまとめました。明日のエリア会議の際に、他のガイドに配布し、当日朝もう一度説明する予定です。

ご朱印 天龍寺

ご朱印 野宮神社

(内容再考版。原文は非公開日記に移動済み。)

よろしかったらぽちっとお願いします。

にほんブログ村

16日の嵐山での公募ガイドを担当します。プラス当日責任者も担当します。公募ガイドはこれで6回目になりますが、当日責任者は初めてです。

助かったのは、当該の団体の世話役の方が以前下見に来られ、同期のガイド仲間が同じコースで案内していて、そのときの打ち合わ内容を詳しく教えてくださったことです。ですので、私とお客様とのやり取りもスムーズにできました。今日午後からガイド会の企画委員会があるので、午前中に嵐山に下見に行きました。

当日のコースは、我がガイド協会のホームページに載っているモデルコースの一つです。

阪急嵐山駅→渡月橋→宝厳院(外からのみ)→天龍寺(法堂は外から。諸堂・庭園は有料拝観)

→竹の道→野宮神社→天龍寺総門 全体2時間。

嵐山は公募ガイドでは、化野念仏寺、常寂光寺を案内したことはありますが、今回の訪問先のいくつかは修学旅行では案内したことがあるものの、公募ガイドでは初めて案内するところばかりです。天龍寺にいたっては修学旅行でも案内したことがありません。しかし、これらの案内要旨も前出の同期の方が作成されたものを参考にすることで、あまり時間をかけずに準備をすることができました。この点でもこの同期さんに深謝です。

今日は朝は冷え込みましたが、昼間は暑いくらいの天気になりました。

阪急嵐山駅出発ですが、嵐山線乗車中に写真を1枚。この線路はもともと複線でしたが、第二次世界大戦の物資供出で単線になり、戦後も単線のまま。架線塔は複線分のままなので、線路が片方に寄っています。皆さん阪急電車で来られるので、これを「つかみ」で説明したら面白いかも。

駅前のモダンな碑。

中ノ島に向かいます。正面のコブのような山は 愛宕山 。見える山々は川べりでまとめて説明しよう。

途中の新しくできた温泉。これも、中之島で説明するか。

東海自然歩道の一部になっています。

中之島からは 鳥居形 の 曼荼羅山 も見えます。中之島での説明位置を特定することができました。

渡月橋 からの上流の眺め。 亀山公園 入口の紅葉がきれい。渡月橋は上流側を歩いたほうが景色がよい。

左岸岸下流からの渡月橋。人出がすごいと思うので、河原に下りて 法輪寺 の説明などしたほうがよいだろう。

琴きき橋跡 碑もある。琴きき橋は要勉強。

事前の勉強で、 西高瀬川 が嵐山から取水していることを知ったので、当日は行かないが、下流に向かい、西高瀬川に分かれるところまで行ってみた。

この細い流れが西高瀬川。サイホン式で他の川と交差しているようだ。

渡月橋の約500メートル下流。ここで 桂川 と分かれて、三条通沿いに流れていく。

当日に関係ないが、偶然見つけた「花の家」の前の石碑。

「花の家」のホームページによると、保津川を開削した 角倉了以 が舟番所を設けたところ。その当時のものといわれる離れ座敷 「關鳩楼」 は 「ごてんの間」 として、今も皆利用している。狩野派の杉戸絵や書院に展示の雪見灯籠(銘 天正元年 与次郎)、枯山水の中庭園(伝小堀遠州作)や、織部好みの切支丹灯籠等がある。なかなか由緒あるお宿。

再び渡月橋に戻る。

車折神社頓宮 。ここにも琴きき橋が。

西高瀬川取り込み口。小電力の発電をして沿道のライトの電力を賄っている。

老舗料亭「小督庵」の跡地で建設工事中。用途は美術館となっている。ネットで調べると、近現代日本画を中心とする民営美術館らしい。そういえば新聞に載っていた。「ホテル嵐山」の跡地は、新たにホテルが建つようで、やはり工事中。

少し北に入ったところに 「小督塚」 があることを知った。

嵐山吉兆。

休館中の「時雨殿」のところを北に上がる。この角にトイレあり。

ただし狭い。可能なら天龍寺までは我慢いただく。

桓武天皇の 大堰離宮( おおいのりきゅう)跡候補地。

天龍寺塔頭宝厳院 。紅葉の名所。中には入らないが、解散後訪問される方もいると思うので、説明だけする。10月の天候不順の影響か、紅葉はやはりあまりキレイではないようだ。

天龍寺法堂 。別に拝観料500円かかるので外からの説明のみ。お賽銭をあげるところから中を覗いて 加山又造画伯 の天井雲龍図を見ることは可能だが、暗いために見にくい。多人数で交代で見るのも時間がかかるので、私の班は覗かないことにする。

団体の拝観売場確認。安くなるわけではないが、混雑時に待たずに拝観券が買える。ご朱印をいただいた。紅葉の季節は、日付まで入れた書き置きだけだそうなので待ち時間なしでいただけそう。他のガイドに要情報提供。

大方丈 で 曹源池庭園 の説明をするのがよい。ただし各班が重ならないようにするのが望ましい。

若狭物外 画伯の雲龍図。

大方丈東側から部屋越しで見る庭園も趣がある。

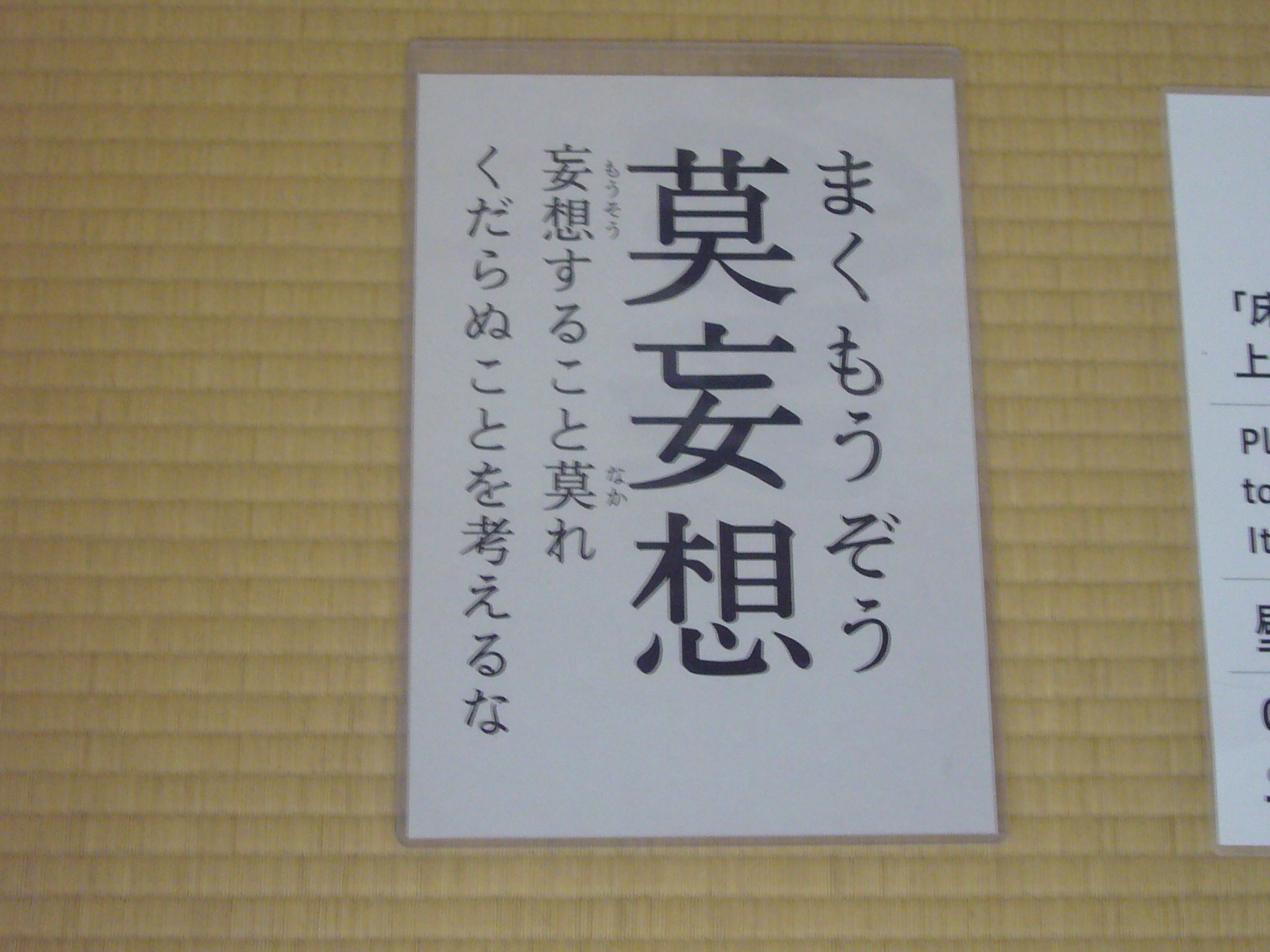

小方丈(書院) のお軸。スペースがあるので、小方丈で天龍寺全体の説明をしてもよい。

天龍寺年表を情報源として撮影。トイレは庫裏を入ったところにある。ここから解散場所の天龍寺総門近くまでトイレはないので、ここでトイレに行ってもらう。曹源池の南にもあるが、歩くルート上にはないので、そこは利用しない方向。

お堂を出て曹源池べりを多宝殿に向かう。スペースがあまりないので、ここでは説明はしない。

多宝殿 。小方丈から廊下伝いに行けるが、時間もかかり外からも見学できるので、他のガイドには外からだけの見学を推奨する。

「百花苑」 など境内には美しい花が咲いている。

足摺野路菊(アシズリノジギク)

竜胆(りんどう)

白花艶蕗(シロバナツワブキ)

「望京の丘」 。結構急な階段を上る。足に自信のない人には、直接北門に向かっていただく。ここから見えるのは、天龍寺伽藍の屋根、比叡山、京都タワー。下りたところにある大きな「硯石」もここで説明。

平和観音 。当日は前を通らない予定。

大きな 「硯石」 。 鈴木松年 が法堂の雲龍図(現在は加山又造氏によるもの)を描いたときに使ったもの。

北門から天龍寺を出る。「 竹の道」 は狭くて混雑しているので、北門内で「竹の道」の説明はしてしまうのがよさそう。

北門から西の竹林が美しいので、少し西に行って引き返して野宮神社に向かう。

野宮神社 は境内狭く混雑しているので、野宮神社前の少し広くなったところか、野宮神社内の神輿?前のスペースで説明するのがよさそう。

天龍寺総門 で、各班ごとに解散する。

下見が終わった後、昼食を兼ねて、修学旅行昼食処を一つ下見しました。 「こばやし」 というお店です。→ こちら

午後から、ガイド会の企画委員会( こちら )でしたが、時間があったので、客員研究員の研究で伏見稲荷関係の図書を閲覧するため、バスで京都市中央図書館に向かいました( こちら )。

今日の下見で色んなことを再確認できましたし、新しい発見もありました。帰宅後、下見の結果とそれに基づいた当日の案内指針をまとめました。明日のエリア会議の際に、他のガイドに配布し、当日朝もう一度説明する予定です。

ご朱印 天龍寺

ご朱印 野宮神社

(内容再考版。原文は非公開日記に移動済み。)

よろしかったらぽちっとお願いします。

にほんブログ村

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[同行ガイド] カテゴリの最新記事

-

【同行ガイド】§#6(17-4) 嵐山。初の当日… 2017/11/16 コメント(2)

-

【同行ガイド】§嵐山準備 2017/11/15

-

【同行ガイド】§#5(17-3) 祇園祭鉾建て 2017/07/11

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ

カテゴリ未分類

(6)常駐ガイド

(132)同行ガイド

(13)修学旅行ガイド

(51)修学旅行昼食処

(66)研修会

(9)京都ガイド諸活動

(53)私的ガイド

(4)京都研究

(45)京都市内全寺社巡り

(197)京都歩き

(194)美術・博物館

(50)講演会

(21)国内旅行

(6)旧東海道

(65)京都検定1級受検勉強

(239)京都検定1級過去問

(180)京都検定1級問題分析

(9)京都のニュース

(1888)京都のイベント・お祭り案内

(140)京都本

(27)津軽三味線

(31)日本でのゴルフ

(41)懇親会

(61)就職・退職など手続き

(55)吾唯足知~断捨離と必要最低限の買い物

(19)散歩・草花記

(630)健康管理

(24)この本読みました

(35)映画

(33)観劇・観戦

(9)私の十大ニュース

(99)気になったニュース・CM

(317)お天気・気候の話

(12)今日のこと

(170)仕事のこと

(0)癌闘病記

(485)癌治療振り返り

(87)癌治療情報

(593)ドイツの想い出

(209)スイス横断サイクリング

(31)ゴルフとアメリカ生活

(132)アメリカ出張

(36)ワルディ流日米国情比較

(16)母の備忘録

(0)商品レビュー

(3)ブログ記録

(10)食事処、飲み処

(13)京都案内

(218)若冲と応挙

(55)カレンダー

© Rakuten Group, Inc.