テーマ: 京都。(6076)

カテゴリ: 若冲と応挙

【2021年8月11日(水)】

昨日は、午前中、事務所で関係の組織の方々の打ち合わせ。午後からは外に出てお世話になる組織へのご挨拶でした。それが終わって、事務所で諸事。終日外出していました。今日は、終日在宅で、会の諸事です。

「若冲と応挙」の第33回。生涯のお話しを前回で終え、今回は、雅号の由来、肖像画、ゆかりの地についてです。

◆第3章 円山応挙(続き)

3-7 雅号の由来、肖像画、ゆかりの地

応挙という雅号の由来について触れておきます。

以前の回で、応挙が私淑した一人が、宋から元にかけての中国の画家である 銭舜挙 (せんしゅんきょ)であると書きました。応挙はその精密な描写力を高く評価し、彼を目標とし、彼に近づこうと努力を重ねたといわれています。それだけではなく、写実を追い求めた 円満院祐常 も銭舜挙を高く評価していたようです。パトロンとなった祐常が銭舜挙の画力に近づこうとする応挙を見て、 「銭舜挙の筆意に応ぜむ」 という意味で与えたのが 「応挙」 という雅号であったといわれています。銭舜挙は 銭選 とも呼ばれます。応挙は 「仲選」 という落款印も多く押しています。「仲選」は 「銭選に伯仲せむ」 という意味だといわれています。

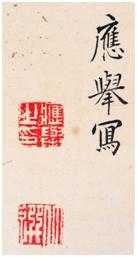

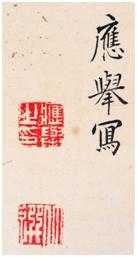

図1「雪松図屏風」の落款

上の印:応挙之印 下の印:仲選

落款のことについてさらに付け加えると、応挙の作品には 「応挙冩」

(冩=写)の款記を記したものが多くあります。一般的には 「――筆」

「――画

」 「――之図」

が使われますが、応挙の作品では圧倒的にこの「写」が書かれたものが多くなっています。「写」には「えがく」という意味もあるので、応挙は「筆」という意味で「写」を使ったとも考えられますが、いわゆる「うつす」という意味で「写」を使ったと考えたいところです。ただ、応挙の「写」は、実物をそのまま写すという意味の「写」ではなく、対象を対象らしく描くという意味の「写」であることは、今まで述べてきたことで推し量ることができます。 図1

に 「雪松図屏風」

(以前の回で紹介)の落款を示します。 「応挙之印」

、 「仲選」

の落款印と 「応挙冩」

の款記を見ることができます。

落款のことについてさらに付け加えると、応挙の作品には 「応挙冩」

(冩=写)の款記を記したものが多くあります。一般的には 「――筆」

「――画

」 「――之図」

が使われますが、応挙の作品では圧倒的にこの「写」が書かれたものが多くなっています。「写」には「えがく」という意味もあるので、応挙は「筆」という意味で「写」を使ったとも考えられますが、いわゆる「うつす」という意味で「写」を使ったと考えたいところです。ただ、応挙の「写」は、実物をそのまま写すという意味の「写」ではなく、対象を対象らしく描くという意味の「写」であることは、今まで述べてきたことで推し量ることができます。 図1

に 「雪松図屏風」

(以前の回で紹介)の落款を示します。 「応挙之印」

、 「仲選」

の落款印と 「応挙冩」

の款記を見ることができます。

図2 応挙肖像画 山跡鶴礼筆

さて、若冲の肖像画については、生前時に描かれたものは存在しないことを書きました。応挙はどうでしょう。実存します。応挙の弟子の一人である 山跡鶴嶺

(やまあとかくれい)が晩年の応挙を描いたものです。 図2

に示します。生前の肖像画なので、こんな風貌だったのでしょう。まじめな人柄のように見えます。

さて、若冲の肖像画については、生前時に描かれたものは存在しないことを書きました。応挙はどうでしょう。実存します。応挙の弟子の一人である 山跡鶴嶺

(やまあとかくれい)が晩年の応挙を描いたものです。 図2

に示します。生前の肖像画なので、こんな風貌だったのでしょう。まじめな人柄のように見えます。

応挙ゆかりの地は、ポイントポイントで説明してきましたが、地図を使って説明したのは、誕生・幼少期の亀岡のみでしたので、ここで現京都市中心部のゆかりの地をプロットした地図を 図3 に示します。

図3 京都市中心部の応挙ゆかりの地(若冲生家、若冲親族菩提寺・宝蔵寺を含む)

図4 円山応挙宅跡碑 四条堺町西入ル南側

その中に若冲の生家や親族の菩提寺 「宝蔵寺」

もプロットしました。若冲生家は錦小路高倉、応挙の自邸はその目と鼻の先にありました(1782年以降は四条堺町。 図4

の碑が建つ)。応挙のアトリエは浄土宗寺院 大雲院

にありました。大雲院は現在東山の高台寺に近い「ねねの道」沿いにありますが、当時は今の京都高島屋の場所にありました( 図5

の碑が残る)。昭和48年、高島屋の拡張で現在地に移転したのです。

その中に若冲の生家や親族の菩提寺 「宝蔵寺」

もプロットしました。若冲生家は錦小路高倉、応挙の自邸はその目と鼻の先にありました(1782年以降は四条堺町。 図4

の碑が建つ)。応挙のアトリエは浄土宗寺院 大雲院

にありました。大雲院は現在東山の高台寺に近い「ねねの道」沿いにありますが、当時は今の京都高島屋の場所にありました( 図5

の碑が残る)。昭和48年、高島屋の拡張で現在地に移転したのです。

図5 大雲院跡地碑 四条寺町下ル東側(高島屋裏側)

右端は現・大雲院 東山高台寺近く 「ねねの道」沿い

若冲のアトリエの場所ははっきり分かっていませんが、生家に近い場所だったとすると、応挙と若冲は、1キロも離れていないところで絵を描いていたことになります。ただ、文献上では、応挙と若冲が会ったという記録は残っていません。以前の若冲のところで述べたように、若冲、応挙両名と交流のあった著名人の一人儒学者 皆川淇園 (みながわきえん)(応挙の絵の弟子でもありました)が、天明8年(1788)に応挙、呉春らとともに 石峰寺 の石像群を観覧しましたが、そのとき若冲は石峰寺にいなかったと、自ら著した 「淇園文集」 に書いています。しかし、別の機会に二人が顔を合わせ、言葉を交わした可能性は大きいと筆者は思っています。仮に会わないまでも、互いの絵を目にする機会は多かったと思います。 「平安人物志」 でも、常に上位を争ってきた2人ですので、互いにリスぺクトし、互いに影響を受けたものと思います。それを窺わせる作品もありますので後述します。

応挙の弟子でもあり、 四条派 の始祖である 呉春 の自邸跡が、錦小路東洞院上ル西側にあり、碑が建っています。その碑の建つ場所には、低層マンションがあり、何と「Shamaison 呉春」という名が付いています( 図6 )。呉春やその弟子たちの多くが四条通付近に住んだので 「四条派」 と呼ばれます。

図6 呉春宅址

次回は、円山派、応挙の一風変わった絵などを紹介します。

(続きます)

● 前回はこちら ● 次回はこちら

よろしかったらぽちっとお願いします。

にほんブログ村

昨日は、午前中、事務所で関係の組織の方々の打ち合わせ。午後からは外に出てお世話になる組織へのご挨拶でした。それが終わって、事務所で諸事。終日外出していました。今日は、終日在宅で、会の諸事です。

「若冲と応挙」の第33回。生涯のお話しを前回で終え、今回は、雅号の由来、肖像画、ゆかりの地についてです。

◆第3章 円山応挙(続き)

3-7 雅号の由来、肖像画、ゆかりの地

応挙という雅号の由来について触れておきます。

以前の回で、応挙が私淑した一人が、宋から元にかけての中国の画家である 銭舜挙 (せんしゅんきょ)であると書きました。応挙はその精密な描写力を高く評価し、彼を目標とし、彼に近づこうと努力を重ねたといわれています。それだけではなく、写実を追い求めた 円満院祐常 も銭舜挙を高く評価していたようです。パトロンとなった祐常が銭舜挙の画力に近づこうとする応挙を見て、 「銭舜挙の筆意に応ぜむ」 という意味で与えたのが 「応挙」 という雅号であったといわれています。銭舜挙は 銭選 とも呼ばれます。応挙は 「仲選」 という落款印も多く押しています。「仲選」は 「銭選に伯仲せむ」 という意味だといわれています。

図1「雪松図屏風」の落款

上の印:応挙之印 下の印:仲選

落款のことについてさらに付け加えると、応挙の作品には 「応挙冩」

(冩=写)の款記を記したものが多くあります。一般的には 「――筆」

「――画

」 「――之図」

が使われますが、応挙の作品では圧倒的にこの「写」が書かれたものが多くなっています。「写」には「えがく」という意味もあるので、応挙は「筆」という意味で「写」を使ったとも考えられますが、いわゆる「うつす」という意味で「写」を使ったと考えたいところです。ただ、応挙の「写」は、実物をそのまま写すという意味の「写」ではなく、対象を対象らしく描くという意味の「写」であることは、今まで述べてきたことで推し量ることができます。 図1

に 「雪松図屏風」

(以前の回で紹介)の落款を示します。 「応挙之印」

、 「仲選」

の落款印と 「応挙冩」

の款記を見ることができます。

落款のことについてさらに付け加えると、応挙の作品には 「応挙冩」

(冩=写)の款記を記したものが多くあります。一般的には 「――筆」

「――画

」 「――之図」

が使われますが、応挙の作品では圧倒的にこの「写」が書かれたものが多くなっています。「写」には「えがく」という意味もあるので、応挙は「筆」という意味で「写」を使ったとも考えられますが、いわゆる「うつす」という意味で「写」を使ったと考えたいところです。ただ、応挙の「写」は、実物をそのまま写すという意味の「写」ではなく、対象を対象らしく描くという意味の「写」であることは、今まで述べてきたことで推し量ることができます。 図1

に 「雪松図屏風」

(以前の回で紹介)の落款を示します。 「応挙之印」

、 「仲選」

の落款印と 「応挙冩」

の款記を見ることができます。図2 応挙肖像画 山跡鶴礼筆

さて、若冲の肖像画については、生前時に描かれたものは存在しないことを書きました。応挙はどうでしょう。実存します。応挙の弟子の一人である 山跡鶴嶺

(やまあとかくれい)が晩年の応挙を描いたものです。 図2

に示します。生前の肖像画なので、こんな風貌だったのでしょう。まじめな人柄のように見えます。

さて、若冲の肖像画については、生前時に描かれたものは存在しないことを書きました。応挙はどうでしょう。実存します。応挙の弟子の一人である 山跡鶴嶺

(やまあとかくれい)が晩年の応挙を描いたものです。 図2

に示します。生前の肖像画なので、こんな風貌だったのでしょう。まじめな人柄のように見えます。応挙ゆかりの地は、ポイントポイントで説明してきましたが、地図を使って説明したのは、誕生・幼少期の亀岡のみでしたので、ここで現京都市中心部のゆかりの地をプロットした地図を 図3 に示します。

図3 京都市中心部の応挙ゆかりの地(若冲生家、若冲親族菩提寺・宝蔵寺を含む)

図4 円山応挙宅跡碑 四条堺町西入ル南側

その中に若冲の生家や親族の菩提寺 「宝蔵寺」

もプロットしました。若冲生家は錦小路高倉、応挙の自邸はその目と鼻の先にありました(1782年以降は四条堺町。 図4

の碑が建つ)。応挙のアトリエは浄土宗寺院 大雲院

にありました。大雲院は現在東山の高台寺に近い「ねねの道」沿いにありますが、当時は今の京都高島屋の場所にありました( 図5

の碑が残る)。昭和48年、高島屋の拡張で現在地に移転したのです。

その中に若冲の生家や親族の菩提寺 「宝蔵寺」

もプロットしました。若冲生家は錦小路高倉、応挙の自邸はその目と鼻の先にありました(1782年以降は四条堺町。 図4

の碑が建つ)。応挙のアトリエは浄土宗寺院 大雲院

にありました。大雲院は現在東山の高台寺に近い「ねねの道」沿いにありますが、当時は今の京都高島屋の場所にありました( 図5

の碑が残る)。昭和48年、高島屋の拡張で現在地に移転したのです。図5 大雲院跡地碑 四条寺町下ル東側(高島屋裏側)

右端は現・大雲院 東山高台寺近く 「ねねの道」沿い

若冲のアトリエの場所ははっきり分かっていませんが、生家に近い場所だったとすると、応挙と若冲は、1キロも離れていないところで絵を描いていたことになります。ただ、文献上では、応挙と若冲が会ったという記録は残っていません。以前の若冲のところで述べたように、若冲、応挙両名と交流のあった著名人の一人儒学者 皆川淇園 (みながわきえん)(応挙の絵の弟子でもありました)が、天明8年(1788)に応挙、呉春らとともに 石峰寺 の石像群を観覧しましたが、そのとき若冲は石峰寺にいなかったと、自ら著した 「淇園文集」 に書いています。しかし、別の機会に二人が顔を合わせ、言葉を交わした可能性は大きいと筆者は思っています。仮に会わないまでも、互いの絵を目にする機会は多かったと思います。 「平安人物志」 でも、常に上位を争ってきた2人ですので、互いにリスぺクトし、互いに影響を受けたものと思います。それを窺わせる作品もありますので後述します。

応挙の弟子でもあり、 四条派 の始祖である 呉春 の自邸跡が、錦小路東洞院上ル西側にあり、碑が建っています。その碑の建つ場所には、低層マンションがあり、何と「Shamaison 呉春」という名が付いています( 図6 )。呉春やその弟子たちの多くが四条通付近に住んだので 「四条派」 と呼ばれます。

図6 呉春宅址

次回は、円山派、応挙の一風変わった絵などを紹介します。

(続きます)

● 前回はこちら ● 次回はこちら

よろしかったらぽちっとお願いします。

にほんブログ村

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[若冲と応挙] カテゴリの最新記事

-

【若冲と応挙】#56 付録4 若冲と同時代… 2021/10/29 コメント(4)

-

【若冲と応挙】#55 付録3 応挙年譜 そ… 2021/10/25

-

【若冲と応挙】#54 付録3 応挙年譜 そ… 2021/10/23

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ

カテゴリ未分類

(6)常駐ガイド

(132)同行ガイド

(13)修学旅行ガイド

(51)修学旅行昼食処

(66)研修会

(9)京都ガイド諸活動

(53)私的ガイド

(4)京都研究

(45)京都市内全寺社巡り

(197)京都歩き

(194)美術・博物館

(50)講演会

(21)国内旅行

(6)旧東海道

(65)京都検定1級受検勉強

(239)京都検定1級過去問

(180)京都検定1級問題分析

(9)京都のニュース

(1888)京都のイベント・お祭り案内

(140)京都本

(27)津軽三味線

(31)日本でのゴルフ

(41)懇親会

(61)就職・退職など手続き

(55)吾唯足知~断捨離と必要最低限の買い物

(19)散歩・草花記

(630)健康管理

(24)この本読みました

(35)映画

(33)観劇・観戦

(9)私の十大ニュース

(99)気になったニュース・CM

(317)お天気・気候の話

(12)今日のこと

(170)仕事のこと

(0)癌闘病記

(485)癌治療振り返り

(87)癌治療情報

(593)ドイツの想い出

(209)スイス横断サイクリング

(31)ゴルフとアメリカ生活

(132)アメリカ出張

(36)ワルディ流日米国情比較

(16)母の備忘録

(0)商品レビュー

(3)ブログ記録

(10)食事処、飲み処

(13)京都案内

(218)若冲と応挙

(55)カレンダー

© Rakuten Group, Inc.