「第五回記念会 三響会」

とうとう行ってきました。東京遠征に。場所は新橋演舞場。午後6時半からの「三響会」

演者は歌舞伎の市川染五郎さん、そして狂言界の野村萬斎さん。

この2人が初競演するのなら、これはいかねばなるまいて。

そして演目は「二人三番叟」

狂言の番組の中で「三番叟(さんばそう)」が一番好きな私。

狂言はもちろんのこと、歌舞伎、文楽でも「三番叟」を見たことがある。

それぞれのよさがあり、何度見ても、どんな角度から見ても、私を魅了して止まない番組(演目)なのが、「三番叟」なのだ。

「三番叟」についての解説を少し。

「三番叟」は元来、能の「翁」の曲中に演じられる舞で、翁は天下泰平と国土安穏、三番叟は五穀豊穣を祈念して舞を舞う。

「翁」は能の曲目の中で最も神聖な曲として扱われている。この曲が歌舞伎にも取り入れられて、「三番叟物」と呼ばれる多くの歌舞伎舞踊が生まれたが、それらの作品の内、江戸末期に作曲された長唄曲に、「翁千歳三番叟」がある。

(三響会パンフレットより抜粋)

「三番叟」は、このように五穀豊穣を願う、神様の前で踊る神聖な演目なのだ。私が初めて「三番叟」を見たのは、NHK「裸にしたい男たち」で野村萬斎さんを特集していたとき。

彼が番組の最後で「三番叟」“揉之段”を踏んだ。

その舞があまりにもエネルギッシュでエロティックだったので、衝撃を受けた。まあ、神聖な曲をエロティックに感じるというのも変な話だが、よく考えて見ると「五穀豊穣」を願うというのは、生のひいては性の営みに似ていなくはないか。(こじつけ?笑)

とにかく萬斎さんの「三番叟」にぞっこん惚れこんだ私。それから「三番叟」を求めて三千里。(笑)

染五郎さんの演じた「寿式三番叟」、文楽の「三番叟」そして萬斎さんの生の舞台「三番叟」などを見てきた。

その一環として、今回の「二人三番叟」東京追っかけがある。(笑)

そうそう、萬斎さんが著書「What is 狂言」で三番叟について解説している部分がある。

「演者も観客も潮が満ちていくように高揚して、クライマックスへと昇りつめていきますが、そこには生命力の根源があり、宇宙へ飛ばされるような壮大な世界観を感じるのです。舞台全体をトリップした精神状態に持ってゆくためには、揉出という太鼓の手(リズム)がとても重要になります。大鼓が裏拍を突き上げるように打ってくると、エネルギーを集中させて座っている自分の体内がボコボコと沸きあがってきます。

そして「立ち頭」という大鼓の手で、沸騰したマグマがドドーッと噴火するように立ち上がり、「おおさえおおさえおお 喜びありや喜びありや」と声を発して本舞台に出て行くのです。(中略)自然に囃子方と一体化し、だんだんテンポが速まって盛り上がると、ちょうど螺旋をのぼっていくように高揚します。うまく行くと囃子に身を任せて、覚醒していく感覚が確かにあるのです。(後略)」(「What is 狂言」野村萬斎 著 檜書店)

なるほど、私が感じた「エロティック」というのも、あながちハズレというわけでもないのかな?

さて、いよいよ「二人三番叟」が始まる。

舞台は2つに分かれ、上手奥に染五郎さん、下手奥に萬斎さんが座っている。囃子方は真ん中で、その前に三宝が置いてある。上には鈴の段で使う鈴が。

まず萬斎さんが、狂言の「三番叟」揉之段を踏む。昨年京都の大江能楽堂で見たのだが、やはり萬斎さんの「揉之段」はきびきびとしていて気持ちがいい。見ているだけで清められる気がする。そして烏跳びも鮮やかに決め、大満足。

次に染五郎さんによる「三番叟」。二人とも直面で羽織袴で舞っている。

私が以前見たものとは違うようだ。

染五郎さんの方は、三味線が入るので、なんとなく“はんなり”とした色気が漂う。踊りもたおやかに見える。萬斎さんとは対照的。染五郎さんも烏跳びをしたが、高く飛んだにもかかわらず、なんとなく躍動感がなかったのは跳び方だろうか?いやこれは悪い意味ではなく。

染五郎さんの揉之段の舞が終わると、2人そろって真ん中においてある鈴を取りに行く。そして鈴之段がはじまる。

最初は萬斎さんから、そして染五郎さん、次に2人で舞う。

狂言の歴史は600年、歌舞伎は400年。それぞれの歴史を背負って、その素晴らしい芸術のエッセンスを堪能できた舞台だった。

あと見たのは、「島の千歳」「船弁慶」

まだ「保名」と「石橋」があったのだが、新幹線の時間がせまっていたので、見られなかった。

休憩時間に新橋演舞場をでようとロビーを走っていたら、中村勘三郎さんとすれ違った。楽屋に向かう途中だったみたい。ロビーにいる人は皆気がついていたようだが、さぁ~っと歩いていかれたので、誰も声をかけられず。思ったよりも小柄な方だったが、やっぱり独特のオーラがありましたね。

それから入り口で亀井忠雄さんをお見かけした。

そう亀井忠雄さんは午後二時からの「囃子の会」を主催されていたのだ~。こちらでは坂東玉三郎さんが舞踊「松竹梅」を舞ったとか。大倉源次郎さんも「囃子の会」に出られていたらしい。う~ん、こっちもよかったなぁ~。

(2005年10月28日 東京・新橋演舞場)

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- ドラマ大好き

- スペシャルドラマ「監察医朝顔2022ス…

- (2024-06-02 22:52:11)

-

-

-

- おすすめ映画

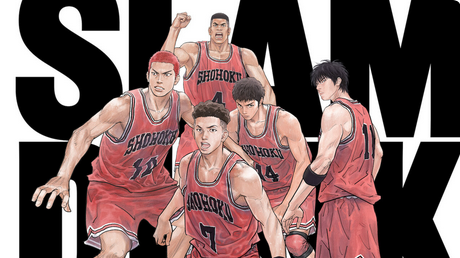

- 6月10日 配信開始 THE FIRST SLAM DU…

- (2024-06-02 20:56:43)

-

-

-

- アニメ番組視聴録

- アストロノオト、魔王の俺が~のアニ…

- (2024-06-02 20:25:24)

-

© Rakuten Group, Inc.