未策

娘の特異な体質が明らかになったのは、去年の暮れのことだった。城で執り行われた大きなパーティーの最中、シーナは突然自分が身につけている指輪を食べたのだ。

「ちょっと、シーナ。なにをしているのッ! そんなものを口に含んで、出しなさい」

しかしもう既に娘は宝石を飲み込んだあとだった。娘の両手の指で輝いていた宝石たちも皆いつの間にか消えていて、既に彼女が口にしていたことが分かった。

「なぜ、こんなことをするのです。宝石を食べるなどと……」

しばらく娘は頑なに黙り続けていた。しかし私がキツい口調で問うと、上質の布で作った淡いピンク色のドレスの裾を握り締めるようにして、娘は可細い声で答えた。まだ十三歳の小さな身体が小刻みに震えていた。

「お母様……私、私……。宝石が食べたいんです」

「ほ、宝石が……食べたい?」

華やかなパーティーの席で娘が打ち明けたのは、信じがたい事実だった。娘は宝石に強烈な食欲を覚える体質らしく、ずっと我慢していたのだと言う。そして我慢の限界になると、人の目を盗んで密かに口にしていたと話した。

「そんな……そんな馬鹿なこと……」

「でも本当なのです。お母様。……宝石が食べたくて、仕方ないのです」

呆然とした。私の可愛い娘がそんな妙な食欲を持っているだなんて……。アラン王国の、私の大切な姫に、宝石を食べる体質があるだなんて……。

「そんな話、聞いた事ありません……。でも、本当なの……?」

「本当……です」

シーナの顔は私が指輪を食べる行為を見咎めてからずっと真っ青だった。宝石なんか飲み込むからだと思ったが、どうやらバレたことで自分の身が大変なことになると恐れているらしい。

可愛い一人娘が、宝石に食欲を抱く異常を抱えてる。その事実は私を混乱させた。

「お母様、ごめんなさい……。私、こんな娘で……」

気付けば、シーナはその藍色の大きな瞳に大粒の涙を溜めていた。私似のその藍色の瞳が、涙でじわりと揺れる。その娘の目を見て、私は強い衝撃を受けた。

娘は、今までこんなに苦しんできたのではないか。この異常な体質がバレたら、私達に見放されると思い一人で耐えてきたのではないか。

金色の長い髪は父親譲り。その金色の目は私。その指の細いところは父親。身体が小さいところは私似。

こんな可愛い子が、私達の子が、私達に見放されるのを恐れて辛さと戦っている? こんなにも青い顔で震えて、ただ恐怖している?

気付いたら私まで涙を零していた。目の前の我が子があまりにも健気で、とにかく愛おしかった。そして、今まで一人で苦しませてしまったことを恥じた。なんのための親なの、私は。娘が苦しんでるのにも気付かないで。

「大丈夫。大丈夫よ。お母さんは、貴方のことを見捨てたりしない」

思わず抱き寄せた娘の身体は弱弱しく震えていて、とても小さかった。

「お母様……」

「宝石が食べたいなら、いくらでも用意してあげる。その体質もお医者様に診てもらいましょう。大丈夫。貴方は私の大切な一人娘よ」

そしてさらに強く娘を抱きしめた。娘の嗚咽が、振動として伝わってくる。娘の小さな鼓動が、胸に感じられた。

私はこの子を守る。何があっても、この子の母親であり続ける。

まず全国から有能な医者を集めることにして、家来達に命令した。もともと王室つきの主治医に真っ先に娘を診て貰ったが、主治医は首を捻るばかりで原因は分からず、解決策も無かった。とにかく腕のいい医者を集めて、研究させるしかないと思い、主治医には今後も娘の様子を定期的に診るように命令した。

原因が判明せず、解決策も出ない。少しはそれは予想していた。宝石を食べたくなるなんて言う病気が、すぐに判明するとは学のない私だって思わなかった。

だから医者集めと同時に、宝石も家来に集めさせた。こうしておけば完治に時間がかかっても、娘が空腹に苦しむことはない。宝石を大量に集めるのは資金の面からも大きな決断だった。我がアラン王国は弱小国で、お金はあまりない。辺りを囲む大国たちが協和主義なので戦争は起きず平和は守られているのだが、それほど豊かな国ではなかった。

しかしそれでも、愛しい我が子のためだった。

それらの全ての事柄は秘密裏に行わせた。決して外部に漏れることのないようにと行動させた。娘の特異な体質が皆にバレると、おそらく好ましくない状況を生むだろう。例えば嫁として貰い手がなくなってしまうとか、姫としての娘の評判が落ちたり、あらぬ噂が流れたり、色々問題が発生するだろうと思われた。

今まで王家として上の立場にいた自分は、人生をのんびりと送っていた。勉強もあまり好きではなかったから、毎日自分の好きなことだけをやって生きてきた。

だけど今、私は人生で一番頑張っている。娘のために、母親として、最大限の事を。それだけを目標に、必死になっている。

娘は一日に、二個ほどのペースで宝石を食べ続けてる。金銀の豪華な装飾のついたものは飲み込むには危ないし、大きく角のある宝石も飲み込めないだろうから排除するよう気をつけさせた。シーナが口に含むのは表面の丸い一口サイズの宝石に限られた。

娘はなんとか大丈夫だった。あれから空腹を訴えることもなく、とにかく宝石を食べれれば量は関係なさそうだった。二粒ほどしか食べないので遠慮しているのかと進めたら、少し青い顔で「そんなには食べれない」と呟くように断った。

毎日の日課である城下町の散歩も続けていて、決してベットに伏せってるわけではない。いつも少し元気がなさそうだけど、それは私に負担をかけてることを気にしているからかもしれない。

初めは私の指輪や首輪から外した宝石を与えていた。娘が元々持っていた宝石は既に隠れて食べてしまったらしく全て無くなっていた。宝石箱を空にした。ドレスなどに装飾としてついてる宝石も外して与えた。

やがてそれらも底をついて、今度は城の宝物庫から宝石たちを取り出した。剣や盾からも外し、かき集めた。一日に小さな粒を二つだけ食べる娘だが、それでも日数が進めば足らなくなってくる。

もともとアラン王国には沢山も宝石はない。底をつくのは早かった。宝石でも大きなものは食べられない。装飾ががっちり造られてるものからは外せないし、秘密裏にやっているから動きにも制限がかかる。もともとお金もない。

それでも私は諦めない。なんとしてでも、私は娘を守り通す。もし宝石が無くなれば、娘は飢え死にするのだ。なんとしても、守らなければ。

私は、絶対に娘を守る。

◇

俺は自分の人生が最低ランクであることを確信する。スラムで育ち、スラムで生きてきた。品も無くガラは悪く、犯罪に身を染めていた。殴られたら殴り返し、生きるために必要ならなんだって盗む。

それでも、俺には他のスラム育ちの糞ゴミと違う部分があった。俺はスラム育ちだが、生まれは違う。幼少の頃、たしか六歳までは母親と共に暮らしていたんだ。

そこは広くて、綺麗で、豪華な家だった。母親は優しくて暖かくて、聖女のように美しかった。まだ小さな俺に沢山本を読んでくれて、色んな話をしてくれた。そっと頭を撫でてくれたし、寝る時はいつも傍にいてくれた。

しかし惨劇の夜。俺の家に族が入り込んだ。執事たちを殺し父親を殺し、母も賊に殺された。

俺は誰かの手によってなんとか逃げおおせた。しかし行き着いたのはスラムのゴミ溜め。俺はしばらく薄汚い暗闇の中で母親を思ってずっと泣き続けて、やがて泣きつかれた。

それから今度は命の危険が多すぎるこの環境の劣悪さに、心を襲う恐怖と絶望の両方に泣いた。それも泣きつかれて、全てに泣き飽きて、犯罪に手を染めることを厭わない子供になった。必死に生きた。

だけど他の奴らとは違う。俺は、俺には綺麗な部分が残ってる。あのキレイな家で、優しい母親と過ごした暖かい部分。それはスラムの劣悪な環境でも、汚せない。

俺はこの汚い場所から出たかった。綺麗な世界があるのを知っている俺は、犯罪を平気で犯し人を人と思わず、優しさなんていう物の欠片もないこの場所が嫌いで仕方なかった。綺麗な世界があるのを知っている俺は、それを目指すことができた。他の奴らとは全然違う部分。

とにかく足掻いた。いつかスラムを這い出るその日までは、心を捨てた。盗みをし、人を騙した。暴力を振るい、汚い言葉を使う。どんな不味い食事だって食べるし、泣き叫ぶ被害者たちの声には耳もくれない。

「なんとしても、ここを出るんだ」

俺はとにかく必死だった。そして、その日はきた。

大金を手に入れた。汚い仕事をやり続けて、やっと稼いだお金。これで、ここから出て行ける。

俺は旅に出た。しかし腐ったスラムから出れても、その国では手を汚しすぎていた。そんな国でまともな生活をやり直せるわけがなく、だから国を出た。もともと好きな場所ではなかったし。

ボロ衣を捨てて一般的な服をそろえた。水と食料を買って、隣国から隣国へと渡り歩く。その間も時々、犯罪を犯した。旅にはお金がかかる。

犯罪を犯すたびに、子供の頃悪戯をして母親に怒られたときのことを思い出した。俺にはたしかに良心、と言うのが残っていた。数え切れない下劣な行為をしておいて、未だに残ってる良心。それはたしかに母の存在だった。

母さん、悲しむだろうな。こんなだめな息子で……。そんな事を思うことがあった。でも、もう少しだ。気に入った国で仕事を手に入れる。そして普通に生きるんだ。普通の汚くない、綺麗な人生を。

そして俺は、アラン王国にたどり着いた。

アラン王国は小さな国だった。立派な城だって建っているし、城下町はそれなりに賑わっているが、やはり規模は小さい。だがそれだけに、細かいところまで政治が行き届いているように思えた。少なくともスラムは無い。

聞いた話によれば王は数年前に他界し、今は王妃が政治を行っているらしかった。国民の事を考えられる王妃で、評判は良かった。それから一人娘がいて、その姫はすごく王妃似の可愛らしい少女らしく、こちらも国民から評判が良かった。

皆が上を愛し、そして上は国民を想う。街は綺麗だし、住んでる人々も楽しそうに暮らしている。小さい国だけれど、皆幸せに毎日を送っている。

気付けばアラン王国に惚れ込んでいた。きっとここが俺の目指していた綺麗な場所だ。そう思った。

さっそく仕事を探した。経歴の知れない余所者の上、住処も決まっていない俺を雇ってくれるところはなかなかなく、職探しは困難だった。しかしやっとのことで、骨董屋の店員に雇ってもらうことが出来た。さらに店に二階の空き部屋を貸してもらうこともできた。おおらかで優しい店長だった。

「しかし下手なもんはいじるんじゃねぇぞ。色々難ありの物品も多いからな」

「大丈夫です。真面目に勤めてみせます」

「ま、よろしく頼むわ」

給料は決して良くはなかったが、それでも毎日生きていけた。仕事も戸惑うことが多かったけど、主人は丁寧に仕事を教えてくれて、ようやく色々なことを覚えられていき、町にも慣れていった。街の人にも顔を覚えてもらって、俺はアラン王国の一国民として楽しく生活を送っていくようになった。

それから、美しいものとも出会った。骨董屋によく来る女の子で、なかなか可愛い子だった。綺麗な金髪で、碧い瞳のとびきり美人な子だった。服装は地味でも、光り輝いていた。

彼女はいつも骨董屋に来ては、元余所者だった俺に異国の話をねだった。この国で生まれて、この国で育ってきた彼女には、俺の話が面白いらしかった。俺は俺が犯してきた汚い部分を隠して、色々話してあげた。すごく楽しい時間だった。俺は彼女が好きだった。

俺はらしくもなく、アクセサリーを買った。小さな、本当に小さな安っぽい宝石のついた、アクセサリーだ。今度彼女が来たときにあげようと思う。喜んでくれるだろうか。

やはり、俺は最低な人間なのだ。今更誠実に生きようとしたって、今まで重ねてきた悪行が消えるわけが無い。まともな生き方を送る権利は俺にはないんだ。

ある日の事だった。店主は仕入れのために隣国まで出かけていて、三日ほど店を空けていた。

椅子の上に乗って、最上段の棚の整理をしていたときだった。奥の方に古いツボをあるのを発見した。ホコリが被っていたから磨こうと取り出して、運悪く手が滑って落ちた。盛大な音を立てて粉々になった。降り積もったホコリが一気に拡散し、辺りを覆う。

全身の血の気が引いた。なんせ店のものを壊してしまった。しかもあの手のツボは値が張るものが多く、それらが売り買いされるときとんでもない値段が話しに上がるのを俺は横で聞いていた。俺が落としたつぼも、きっと相当な値打ち物に違いなかった。

しかしそれだけでは事態は収まらなかった。黄色いホコリが晴れると、ツボの残骸と共に、奇妙なものが現れた。

それは黒い、鼠みたいな生き物で、それでいて足二本で立っていた。細い手足とは対照的に、胴体はずんぐりとでかく、アンバランスな感じだった。尖った耳と、長い尻尾。全てが全て真っ黒だった。

このとても気持ちの良いとは思えない外見の生物を見た時、幼少の頃母が読んでくれた本の中に現れた悪魔を思い出した。人に不幸を押し付ける悪魔。絵本の挿絵には真っ黒な生物が描かれていた。

「な、なんだこいつ……」

椅子から下りて、俺が思わず呟くと悪魔はこっちを見て言った。

「おーおー、あんたが俺を出してくれたんかぁ……クケケケ」

気味の悪い笑い方。両手で手を押さえて、口の端を邪悪に吊り上げて笑う。

「俺はてめぇの不幸さ。クケケケ」

何がおかしいのか、悪魔は笑い続ける。俺の……不幸だって?

「クケケケ、ケケケケケケ」

甲高い耳障りな笑い声が店の中に響く。俺はただ唖然として、突っ立っている事しかできなかった。

「俺はなぁ、宝石が大好きなんだよ」

「なんだって?」

不意に悪魔が喋った。甲高く、老婆のような声だった。

「宝石が大好きなんだよ。俺は宝石を喰うのさ……クケケケ」

「それがなんだ」

「お前は今日から俺の奴隷だ。奴隷は宝石をかき集めて、俺に献上するのさ。クケケケ。死ぬまでなぁ……、クケケケ」

クケケケ。クケケケ。クケケケ。クケケケ。クケケケケケケケケケケケケッ。

悪魔は笑い続けた。なんだ、なんなんだよ、こいつ。俺が奴隷? 宝石をかき集める? 何言ってるんだ、こいつ。

「なんでそんなこと俺がしなきゃならないんだよ。消えろよ」

「消えねぇよ、お前が出してくれたんだろうが。それにお前は俺の奴隷だ。逆らうことはできねぇ。逆らったら、お前はなぁ、死ぬんだよ」

「死ぬ、だって? 俺がか? てめぇが死ね」

さっきまで使っていた椅子を両手で持ち、振り上げた。そして全力で悪魔に叩きつける。椅子は粉々になって吹っ飛んだ。木屑が部屋を舞う。

「そんなことしても無駄だぜぇ……。俺に人間が勝てると思うなよ、奴隷。クケケケ」

奴は何時の間にか俺の後ろにした。そして俺をその小さな指をぱちりと鳴らした。

「――ッ! がぁ……ぁぁッ……ぐぅ」

途端俺は息ができなくなった。俺の意思に関係なく肺は動きを止めて、まるで空気を吸えなくなった。思わず喉をかきむしるも、効果は無く、意識が朦朧としだす。床に足をつき、景色はゆがみ、頭中に血液が集まり暴れだす。

「苦しいだろぉ? 窒息死は一番みっともない死に方なんだぜ? 糞尿やらなんやら、中身撒き散らして死ぬのさ。嫌だろ? なら俺に宝石を持ってきな……分かったか奴隷? クケケケケケケケケケケケケ!」

ぱちん、と言う乾いた音が聞こえた。すると肺は機能を回復し、呼吸を始めた。息を大きく吸い込んで、全身に空気が行き渡るかのようだった。血液は下がり、身体は正常に戻る。俺は床に伏せって、涙を流していた。何度か咳込み、吐きそうになる。

床に倒れる俺の元に、悪魔が歩いてきた。そして俺の耳元でもう一度囁いた。

「いいか、宝石だ。俺は宝石が喰いたいんだよ。頼むぜ? じゃないとお前はあの苦しみを味わうんだからな。覚えておけよ? 明日また来る」

クケケケ。最後に一度そう笑って、奴は消えた。いつ、どう消えたのかも覚えていない。気付いたらいなかった。

気付いたら次の日になっていた。

ずっと店の床で伏せっていたのか気を失っていたのか、気付いたら朝日が俺を照らしていた。『休業』の看板を出しっぱなしにしていたから、誰も訪れなくて、俺にも気付いてくれなかったんだろう。

ふいにあの子の事が頭に浮かんだ。そういえば、昨日は会えなかったな。渡したいものがあったのに……、休みだって知って残念がっただろうか。

身体を起こして、部屋に向かった。身体の節々が痛んだ。とくに喉が酷い。無理にかきむしったから、少し出血している。傷口も悲惨なものだった。

トーストを焼いて、胃に収める。コーヒーを飲んで、その苦さでやっと頭がはっきりしてきた。

『宝石が喰いたいんだよ』

『持ってこい、奴隷。死にたくないだろ?』

『明日、また来る』

気付くと俺は両手で自分の肩を抱いていた。肩が震えている。いや、それを押さえる手が震えているのか。……全身が震えていた。

家に賊が乗り込んできた時。スラムで一人で生きていた時。そして旅をしていた時。死にかける経験はいくつもあった。食料が無くて餓死しそうになったり、殺されそうになったことだってある。だけど……あのような恐怖ははじめて経験した。訳の分からない不思議な力で、息ができなくなる。苦しくなってきて、景色が薄れて、……あんな恐怖、もう二度と……。

あれはなんだったんだ。やはり悪魔か。それとも死神か……。いや、どちらでもない。あれは俺の不幸なんだ。奴は自身で言っていた。俺はお前の不幸だと。

俺には幸せになる権利なんかないんだ。だから天は奴を寄越した。地獄からは逃れられない。いくら逃げても、追い求めようとも。綺麗な世界が俺の傍にいてくれることはない。

泣いていた。一人で縮こまって、子供みたいに泣いていた。泣くのはもう飽きていた筈なのに、とにかく静かに泣いていた。怯えていた。

宝石を用意しなければならないのか。そしてあの悪魔に献上しなければならない。俺は奴隷……俺は、奴隷。

黒い未来。頭を振って、そんな考えを振り払う。既に冷めたコーヒーを捨てて、新しく入れる。手のひらの熱さを腹に放り込む。

そんな馬鹿な話、あってたまるか。死に掛けた心に、少しだけ暖かさが戻ってきた。コーヒーのおかげで、もう一度冷静になる。

悪魔だって? 死神だって? 不幸だって? そんなものあるわけがない。現実を見ろ。ここは絵本の世界じゃない。なら、あんなものいるはずがない。

もしかして俺は知らないうちに椅子から落ちてしまったんじゃないか。そして気絶して、悪い夢を見たんだ。きっとツボはそのとき落としたんだ。椅子も、無理な落ち方をしたから壊れてしまったんだろう。

そうだ。考えてみれば、そんな下らないことなんだ。夢。ただの夢。俺は今日ゆっくり眠るし、悪魔は来ない。明日も変わらずに日常が続いていく。そうさ、これは――、

「夢じゃないぜ。クケケケ」

突然声が現れて、俺は椅子ごと床に転がった。大きな音を立てて、無様にじたばたと体勢を立て直す。部屋の隅の壁に背をつけて、声の主を見た。

「な、な――。そんな……まさか……」

「愚かな奴だな。どうやら宝石を捜しに行かなかったようで」

机の上に、その黒い生物が立っていた。夢ではなく、間違いなくそれは昨日の奴だった。

「く、来るな――」

「あれほど言ってやったのに、宝石を用意しない。馬鹿だ、お前は」

「うるさい。うるさいうるさいうるさいッ!」

立ち上がり、椅子を持つ。昨日はだめだったが、今日は……。

思いっきり振る。力を込めて、勢い良く。叩きつける。死ね。死ねッ。死ねぇぇぇッ。

「それも昨日、俺が無駄だと教えてやったはずだが」

奴は俺の後ろにいた。結局俺は椅子と机を破壊しただけだった。足から力が抜けて、床に座り込む。肩で息をしながら、全身の力抜けていくのを感じた。

俺は、自分が諦めてることを知った。今、どんどん諦めてる。

こいつは……、この不幸はどうしようもない。

「役立たずには罰を……クケケケ」

俺はもう何も考えられなくなった。モウダメダ……。ふと無意識に、ポケットの中に手を突っ込んで、そこに、

ぱちり。

◇

私は毎日がすごく楽しい。あの日から世界ががらりと色を変えて、突然輝きだした。それは眩しく、暖かく幸せなものだった。

骨董品屋で働いてる彼は、すごく面白くて優しい人だった。見た目もカッコ良いし、素敵だった。パーティーにくる他国の王子の誰よりも素敵だった。

私は日課として毎日城下町に出て、そして骨董屋に向かう。お客さんが多い時は彼は忙しくて、私は棚を見ている。興味深いものばかりで、眺めているのも楽しい。だけどお客さんがいないときが、やっぱり彼と話してるときが一番楽しい。お客さんがいない時間を望むなんて、お店に悪いけど。

「あ、いらっしゃい。シーナ」

「こんにちは、ソラ」

この挨拶から始まる時間のために、私は生まれてきたに違いなかった。

ソラが店の奥から椅子を出してきてくれた。私はそれに座って、

「今日はどんな話をしてくれるの?」

「そうだな。この国の隣の隣の国、いや隣の隣の隣の国かな」

「なにそれ、適当だなぁ」

「いいんだよ。とにかくここじゃないどこかの国の話だ」

彼の話は突飛でドキドキできて笑えて、すごく面白かった。気付けば私は毎日ここに通っていて、彼と楽しくおしゃべりをした。

「明日。少し楽しみにしといてよ」

「楽しみに? なんで?」

「内緒。明日のお楽しみ」

彼がそう楽しげに笑い、なんだか分からないけど私も笑う。幸せだった。明日が楽しみになった。毎日が、かな。

次の日、店にいつものように出向いてみると、店は閉まっていた。昨日ソラは楽しみにしといてって言ったのに……。今日は休日でもないのに、突然何故だろう。

しかしやはり店には『休業』の看板がぶら下がっていて、店内の明かりもないし店内で人の動きも見られなかった。仕方ない、何か急な用事ができたんだろう。残念だけど、帰ろう……。

次の日、今日も店は休みだった。昨日と変わらない状態で、店の扉の前には『休業』と書かれた看板がぶら下がっている。なんだか店に突き放された感覚を覚えた。今まで確かにそこにあった幸せが、何故か私を遠ざけている。お客さんは少ないけど、いつも笑い声で溢れていた店なのに、急に寂れてしまったように見えた。

なんなんだろう。ソラは二日前に楽しみにしておいて、と言った。だけど二日連続で店はお休み。……どうして? 何かあったのかな。

私が店の前で立ち尽くしてると、骨董やさんの隣のお店から人が出てきた。

「あら、シーナ王女。こんにちは」

「あ……、こんにちは。でも外では王女は禁止よ。ソラに聞かれたらどうするの」

「あら、ごめんなさいね。忘れてたわ」

からからと笑う、全体的にぷくぷくした丸いおばさん。よく顔を合わすと声をかけてくれる気の良い人だ。国の人は皆声をかけてくれるけど、彼女はとくに良く声をかけてくれて、楽しく話してくれる。一緒にいるだけで明るい気分になれる人だった。

ふと思いついて、聞いてみた。

「あの、今日は骨董屋さん休みなんですね」

おばさんは隣のお店で働いてる人だ。なら、骨董屋さんの事を知っているかも知れない。

「あぁ、ご主人が品入れのために隣の国へ出かけてるのよ。帰ってくるまでに二、三日はかかるんじゃないかしらねぇ」

「品入れ……。そうですか。ありがとうございます」

「いやぁ王女も熱心だね。ソラが羨ましいわ」

そう言ってまた笑い出すおばさん。私はつい頬を染めて俯く。その様子を見ておばさんはもう一度楽しそうに笑った。

そうかぁ、品入れかぁ。なら休みになるのも仕方ないよね。きっと急な出発で、ソラも言いそびれたんだろうな。

私の中に生まれていた不安が掻き消えた。その日は仕方が無いから、街を散歩して帰った。

朝から妙な気分だった。なんだか胸騒ぎがする感じで、昨日消えたはずの不安が舞い戻ってきてしまった。戻ってきた上に、さらに大きく膨らんでいた。

「どうしたの?」

お母様が私の顔を心配そうに覗き込んでくる。どうやら私は相当変な顔をしていたようだった。

「なんでもない。今日も街に行ってきます」

「それはいいけど……。危ないことに近づいちゃ駄目よ? 危ない人にも気をつけてね」

「はい、お母様」

散歩の時間になって、少し小走りに店向かう。嫌などきどきが心を支配していて、なんだか……。

店は開いていた。でも看板がないだけでドアは閉まっていた。「開放的にしてお客さんが入りやすいように」と店のご主人が考えて、いつもは大きく開いたままにしているのに、今日もドアは閉まっている。

ドアに手をかける。しかし金属音だけが空しく聞こえてきた。

「鍵がかかってる……。今日も休み、なのかな」

押し黙っている店が、なんだか異形の存在に見えた。なにかおかしな事が起こっているんではないか。もしかして、大変な事が……。

ううん、だってソラは――。そうだよ、ご主人と一緒に隣の国に行ってるはずなんだ。品入れで三日ぐらいは帰ってこないって、おばあさんが言っていた。そう、だから店は開いてなくて……。

でもそれじゃあ、なんで看板がないの?

……そうだ。何故誰もいない筈の店の看板が外されるんだ。誰も外さないなら、看板は昨日と変わらずにここに引っ掛けられたままのはすだ。それなのに、今はない。

誰かいるのだろうか。看板を外した、誰かが。

「お姉ちゃん」

不意に下から声がした。そこには小さな女の子がいた。

「落ちてたよ? この店のでしょー?」

女の子は子供らしい舌足らずでそう言って、腕に抱えられていたものを私へと差し出した。彼女の手には『休業』と書かれている看板があった。どうやら、ドアノブに引っ掛けてあったのが落ちたらしい。

「あ、ありがとうね」

「ばいばい」

そう可愛らしく手を振って、少し離れた場所で彼女を待っていたお友達の輪の中へと駆けていった。

私は看板を手にして、しばらく呆然と立ち尽くしていた。

誰かがいるだなんて、やっぱり考えすぎだったんだ。きっと何かの弾みで外れてしまったんだ。……そう、だよね?

看板をドアノブにかけて、その日も大人しく城へと戻った。

不安はどんどん大きくなっていく。でもそれは無形のもので、上手く捕らえられなくて、正体が分からないことが、もっと怖かった。

「昨日窃盗があったらしいわ。城下に行くのはいいけど、本当に気をつけてね?」

「窃盗、ですか……。分かりました、お母様」

正直お母様の声は耳に入らなかった。朝食の時も何か話していたけど、全然聞いてない。たしか近々大きなパーティーがあると話していたけど、同でも良いことだった。

散歩の時間になったけど、私は自分の部屋にいた。なんだか外に出たくなかった。大きなベットに身を沈めて、天井を見つめる。

気が重い。骨董屋さんには行きたいし、ソラにも会いたい。だけど、もし昨日と何も変わっていなかったら……一生変わらなかったら。……いやされよりも、取り返しのつかない変貌をしていたら?

自分が何を怖がってるのかが分からなかった。とにかく、おかしい。そう、おかしいんだ。何かがおかしい。

変だ。店が閉まってるのも、看板が勝手に外れたりするのも。そもそもソラは私に楽しみにしておいて、と言った。いくらなんでも品入れがそんな突発的なことだとは思えない。最低でも、前日には予定が決まってるだろう。あの場にはご主人もいて、私達のやりとりを聞いていた。ソラを連れて行く予定だったら、横から口をはさんでもいいだろうし……。

いや、ソラを連れて行くのが突然決まったんじゃないだろうか。本当はご主人だけで行く予定で、その間も店はソラに開けさせておくつもりだった。だけど事情が変わって、ソラも同行することになった。

考えても無駄だった。結局結論がどうであれ、私の中の不安は消えてくれない。さらに大きくなるだけだった。

ここで悩んでいたって解決はしない。

「……うん、行こう。お店に」

自分に言い聞かせるように呟いて、私はベットから身を起こした。綺麗な服から、地味なワンピースに着替える。

街に下りて、骨董屋を目指す。わざと遅い歩調で歩いた。落ち着いていたいのか、なるべく到着を遅らせたいのかは良く分からなかった。

やがて骨董屋が見えてきて、私の心を覆っていた不安が消え失せた。ドアが開け放ってある。いつものとおり、骨董屋が開いてる!

嬉しくなって、駆け込む。店内はいつものように、開放的な空気に満ちていた。

「あ、いらっしゃい。シーナ姫」

「こんにちは。ご主人。品入れだったって聞いたけど」

「ああ、そうでしたよ。隣国の市に参加してきました。なかなか掘り出し物も得られました。見ていってください」

体格の良いご主人が笑う。しかしいつもと違う。いつもはもっと楽しそうに笑う。少し笑い方に、湿っぽさがある。

店内の様子も少しおかしいことに気付いた。いつも置いてある椅子が、私とソラがよく二人で使っていた椅子がない。それから床に変な傷がある。何を叩きつけたような……。そしてなにより、

「ソラは? ソラはいないの?」

ソラの姿が店内に見られなかった。いつもは商品を布で拭いていたり、お客さんと楽しそうに話していたり、椅子に座って眠そうにしていたり、ソラがいない。

不安というより、確信に近い黒い不安が私を襲った。

「ねぇ、ソラは?」

おじさんがなかなか私の質問に答えないことも、それは不安を大きくする要素となった。そしておじさんが質問に答えず俯いているのを見て、やっと理解する。

――何かあったんだ、ソラに。そしてこれが原因なんだ、ここ数日の胸騒ぎは。そういえばきご主人は私の事を王女と呼んだ。私がソラにバレたくないからって言ったら、気を使って呼ぶのを止めてくれたのに。と言う事は――。

「……ソラは、どうしたの?」

「シーナ王女。ソラは……今日の朝一番に辞めてもらったよ」

「どうしてッ!」

気付いたら私は叫んでいた。ご主人は目を丸くして驚いていた。普段大人しい私の行動に驚いたのだろう。

思わず叫んでしまったことを恥じて、深呼吸をひとつしてから、冷静さを努めて言う。

「どうして、辞めることになったの?」

「それは……彼が取り返しのつかないことをしたからだ」

「取り返しのないこと?」

「ツボを割ったんだ。そして厄介なことになった。あれほど難ありには気をつけてと言ったのに」

「何よ、ツボを割っただけ? それだけで追い出したの? たしかにミスをしたのはいけないけど、でも……ソラは今までしっかり働いてたじゃない。彼はどこに行ったの? ねぇッ!」

私が捲くし立てると、ご主人は私の肩を乱暴に掴んだ。そして目線の高さを合わせて、低い声で言った。

「ツボを割っただけなら……まだ許せた。でもあのツボには不幸が詰まっていたんだ。……彼はそれを浴びた」

「……何を言ってるの? 不幸って……」

「私のせいだ……あんなもの早く処分すべきだった。彼と一緒にさせるべきではなかった。……王女、彼には近づかないほうがいい。彼もそれを望んでる。彼には……不幸がついてるんだ」

ご主人が何を言ってるのか理解できなかった。私は彼の手を払って、店の奥へと駆け込んだ。ご主人は追いかけもしてこなかったし、何も言わなかった。

「なに……これ」

店の奥では粉々になった椅子の残骸が一箇所に積まれていた。椅子二つ分ぐらいだろうか。それからテーブルも壊れていた。こちらは縄で縛って、まとめてある。

階段で二階に駆け上がり、彼の部屋を探した。たしか出会った頃一番端の部屋を貸してもらってると彼は話していた。

「ソラッ」

出て行ってもらったとご主人が言っていたのだから当然だけど、やっぱり部屋は空っぽだった。荷物もなにもない。誰かが住んでいた形跡もない。綺麗に片付いていた。

部屋の隅に置かれたベットに腰をかけた。ここにソラがいたのに、今はいない。……一体どこに……。

しばらくして、私は一階に下りた。ご主人がお茶を出してくれたが、手で制した。

「ソラはどこに行ったの?」

「シーナ王女……」

「どこに行ったの?」

「…………」

渋々ご主人は彼がしばらくは大通りの大きな宿屋で部屋を借りると告げたことを教えてくれた。ここからそう遠くない。

「ありがとう、ご主人」

「あ。王女」

店を出て行こうとしたところで呼び止められた。振り返ると、何かに耐えるように、歯を食いしばっているご主人がいた。

「ソラは……、ソラには近づかないでやってくれ」

「無理よ」

「彼には不幸がついてるんだ。放っておいてやってくれ」

「嫌よ。私、……彼の事が好きだもん」

店を後にした。

宿に着いて名簿を調べると、彼は小さな部屋を借りていた。安っぽいベッドと木造りの椅子と机が一式ある程度の手狭い部屋だった。

ノックすると出てきたのはたしかにソラだった。だけど目の下には黒いクマが出来ていて、目の周りは泣き腫らした様に真っ赤だ。頬はたった数日でこうも変わるものかと思うほど、こけていた。前のような明るい彼はそこにはいなく、そこにいたのは悲愴のオーラを背負った彼だった。

彼は私の顔を見るなり目を丸くさせて、それからドアを閉めようとした。しかしその前に私はドアと壁との間に足を入れて止める。

「入れて、ソラ」

「帰るんだシーナ。俺は……俺には……」

「入れて。ソラ」

私は語気を強めて言うと、ソラはしばらく躊躇った後、諦めてドアを開けた。そしてふらふらとベットに歩いていくと、そこに座ってうな垂れた。手の平で顔を覆い、黙り込んだ。

「ソラ……。お店でご主人に聞いたの。……一体何があったの?」

しばらくの間、私の質問に答えは帰ってこなかった。しかしやがて顔を押さえる手の平、指の間から漏れるように、かすかな声が聞こえた。

「ツボを割ったんだ」

「ツボ。なんでたかがそんなもので、ソラがここまで責められなきゃいけないのッ! ソラは今まで精一杯働いてたのに。たった一度のミスで――、」

「違うッ! 違うんだ……。俺はツボを割って、その中にいたものを出してしまったんだ」

「その中にいたもの?」

「あぁ……もうすぐ時間だ……。奴が……奴が来る……」

「何。何なの、ソラ。奴って誰? 誰が来るの?」

そのときだった。二人しかいない筈の部屋で、私とソラ以外の声が突然生まれた。

「よぉ、奴隷。クケケケ」

それは机の上にいた。何時の間に、どうやって現れたのか分からない。そして、それがなんなのかも私には分からない。

不思議な生物だった。全身真っ黒で二本足で立っていて、全体的に胴体は大きいのに手足は棒のように細い。ヘンテコだった。

細い尻尾がひょろひょろと動いていて、そしてその赤い口は不気味に両端がつりあがっている。

「誰……。なによ、これ」

「おっとお客さんかい。クケケケ。どうも、この奴隷の不幸でぇーす。クケケケ」

気持ちの悪い笑い方。声。存在。全てが不快だった。なんだこの生き物。

ソラに目をやると、彼は自分の肩を両手で抱いて、がたがたと震えていた。その怯え方は異常なほどで、かちかちかちかちと小刻みに歯の鳴る音が聞こえる。

私の知っているソラではなかった。

「貴方が何かしたの? 一体ソラに何をしたのよ」

「あ? 別に何もしちゃいないよ。お嬢さん。クケケケ」

「…………」

「クケケケ、ケケケケケケケ」

私の顔を見て、それは腹を押さえて笑い転げた。怒りが身体に生まれて、暴走した。力任せに拳で机を叩く。そんなことやったことなかったし、拳がじんじんと痛い。けど、そんなことはお構いなしで、私は叫ぶ。

「ふざけないでッ! 一体何をしたのッ、彼に何をッ!」

私の行動に、そいつは笑みを消した。

「うるせぇな。何もしてねぇっつってんだろ」

「嘘言いなさい! 何もしなかったら、ソラはこんなにはならない……」

「俺はそこの兄ちゃんに飼って貰ってるんだよぉ。クケケケ」

「…………」

飼う。しかしこいつはさっき「奴隷」と言った。ソラの怯えようは異常なほどだし、それにこいつ普通の生物には思えない。

私が状況を上手く掴めずにいると、そいつは私を無視して机から飛び降りて、ソラのもとに向かった。

「ほら。餌くれよ。ご主人様ぁ。クケケケ」

力のない瞳のソラは、人形のように動いてポケットから光るそれを取り出した。

宝石だった。小さな、でも決して安くないであろう大きさの緑色の石。彼が買える額ではないはずだ。しかも、それを二個も。

「おうおう。ありがとぉね。ご主人様」

呆然と見守る私を他所に、そいつはソラの手から宝石を受け取った。そしてその赤い邪悪な口を恐ろしいほど大きく開けて、緑色の宝石を簡単に飲み込んだ。

あまりの光景に何も言えないでいる私を、そいつはちらっと見て、にやぁと笑った。背筋に冷たい何かが流れる。――怖い、嫌だ。この生き物、怖い。

生き物はそのまま、もう一つの宝石も簡単に飲み込んだ。そして、次の瞬間にはもういなかった。何時消えたかも、どうやって消えたかも分からない。気付いたらいなかった。まるで夢をみていたかのように。

しばらく沈黙が部屋を支配した。ソラは相変わらず怯えて縮こまっているし、私も金縛りにあったように動けずにいた。

あれは……何?

ただその疑問だけが、あの恐怖の正体に対する疑問だけが頭をめぐる。

まるで悪魔のようだった。そう、悪魔みたいだった。

「ソラ、あれはなんなの? 何故貴方は宝石をあいつに食わせたの?」

ソラは黙っていた。

「ソラッ! 答えてよッ!」

怒鳴っても、ソラは動かない。仕方なく私はソラに歩み寄って、胸ぐらを掴んで、その頬を力一杯込めて叩いた。意外に物凄い音がした。

「お願い……答えて」

「シーナ……」

ソラはぽつりぽつりと話してくれた。一人で店番をしていたこと。ツボを割ったこと。そして中から出てきた、あれのこと。

信じられない話だけど、しかしたった今目の前で見たのだから、疑いようも無かった。たしかにあの悪魔は宝石を食べてみせた。

「宝石はどうしたの? あんなの、買えないでしょう」

「最初の日は、何も喰わずに帰っていった。二日目には……現実に起こったなんて信じられなくて夢だと思ってて、なんの準備もしてなくて……」

「どうしたの? 見逃してもらったの?」

「……君にあげるつもりだったネックレスを出した。小さな宝石がついてたんだ。ごめん……君に渡したかった」

あの日、ソラが言っていた「楽しみ」とはネックレスのことだった。お給料を溜めて、私のために買ってくれたらしかった。

「……いいのよ。それで、さっきの宝石は……」

「もう俺には、宝石を買える余裕は残ってなかった」

「じゃあどうやってあれを……。……まさか、盗んだの?」

「俺にもお金は無いし店にも宝石は置いてなくて、たまらなくなって飛び出した。そしたら出店が出てたんだ。旅の商人の。それで、盗った。俺はまた、あの頃に戻ってしまった。俺は……」

ソラはたまらず弱弱しく泣き出した。

「もう犯罪には手を出さないって決めたのに……せっかくこの国で綺麗な生活を手に入れられたのに……」

ソラは泣きながら、前の生活についてぽつぽつと喋り始めた。そこで起こったことや、やってきたこと。思ったことや望んだこと。そして、お母さんのこと。

ソラはただ泣き続けた。そんな彼の姿を見ていて、そして彼の話を聞いていて、私の心に何かが生まれた。それは最初は小さく、次第に燃え盛るようにして大きく広がっていった。それは怒りとか決意とか。たぶんそういうものだと思う。

「ソラ、負けちゃだめだよ。あんな奴に負けちゃだめ」

「無理だ。逆らえば、息ができなくなって……」

絶対的な悪魔の能力が、ソラの心を殺し支配していた。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-

-

-

- 競馬全般

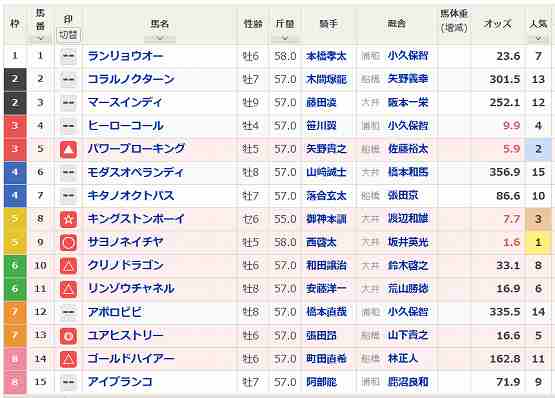

- [73]大井~勝島王冠予想

- (2024-12-04 18:18:00)

-

-

-

- アニメ・特撮・ゲーム

- 【12/5限定 最大100%ポイントバック…

- (2024-12-05 12:20:02)

-

© Rakuten Group, Inc.