カテゴリ: 日本史全般

~出雲神話の世界~

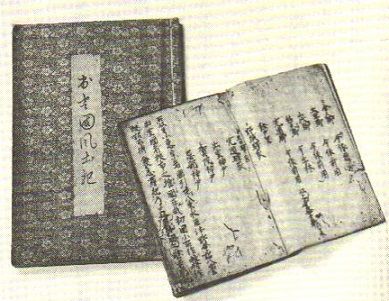

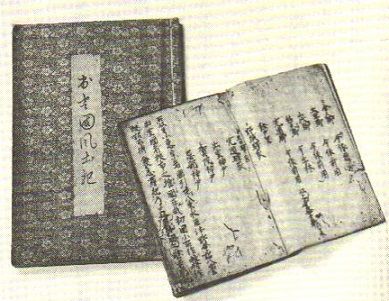

出雲風土記

出雲風土記

出雲はとても神話が多い土地柄だ。「記紀」(古事記と日本書紀)、「出雲風土記」、「出雲国造賀詞」などにそれが色濃く残っている由。現存する6つの風土記の中でも、出雲国風土記は良く原型を留めていると言われる。しかし、記紀も含めて神話に歴史上の価値はあるのだろうか。そして真実に迫る事柄が潜んでいるのだろうか。今日はゆっくりと考えて見たい。

手始めが国引き神話。出雲の国が狭いことに嘆いた神が、遥か彼方から島を引っ張って来て出雲の国にくっつけたと言う話。引っ張り寄せた中には出雲の島(隠岐とも言われる)の他に越の国(福井から新潟にかけての地方)、朝鮮半島の新羅にまで及ぶ。私はそれを日本海を通じての交流を意味すると解釈した。出雲は古来日本海を通じての交易し、朝鮮半島とも文物の交流があったと。

地形的には斐伊川や神戸川の沖積作用により、元々島だった島根半島との間に砂洲が広がってつながったのは間違いない。ただし不思議なことに、朝鮮半島の地層が北陸から中国地方にかけての地層とつながる部分があるのも事実。かつてアジア大陸の東端だった日本が、大陸から引き剥がされた証とも言えよう。

次に出雲は「根の国」、「黄泉(よみ)の国」とも言われる。つまり「あの世」だ。イザナギは死んだ妻恋しさに黄泉の国を訪ねて行く。妻のイザナミが中から、「絶対覗かないで」と言う。だが我慢し切れなくなったイザナギが覗くと、ウジ虫が湧いた妻の顔が。逃げるイザナギと追うイザナミ。夫が桃を投げるとそれが障害物となる。の戸を閉めてようやく黄泉の国を脱出したイザナギ。夫婦は声を掛け合う。

「愛しい人よ、こうなった以上私は貴方の国の人を1日千人殺すわ」。「それなら私は逆に1日に1500の産屋(うぶや)を建てよう」と。その境界線、黄泉比良坂(よもつひらさか=松江市)に揖屋(いや)神社が祀られている。「いや」は「熊野」とも書き、紀伊半島の熊野にも熊野三山がある。桃は穢れを清める霊力があるとされ、桃太郎伝説にもつながる。また沖縄にも桃にまつわる話が伝わる。

3つ目の神話、八岐大蛇(ヤマタノオロチ)伝説は奇怪だ。8つの頭と8つの尾がある大蛇を退治したのが須佐之男命。彼は黄泉から逃げ帰ったイザナギが禊(みそぎ)をした際に生まれた三神の1人。姉の天照大神は太陽の化身で、月読神は月の化身。イザナギは十束の剣で酔わせた大蛇を切り殺し、クシナダヒメを救って娶った。大蛇の尻尾を切った時に出た「草薙の剣」が、後に天皇家の三種の神器となる不思議さ。

8つの頭と尾を持つ蛇は、斐伊川の支流を表すという説もある。また斐伊川の上流では砂鉄が採れ、製鉄につながったとの説もある。須佐之男命とクシナダヒメとの間に生まれた子が、大国主たち出雲の神の祖先になったとの説もあるんじゃよ。この辺は天つ神=天孫族と国つ神伝説が入り乱れているとわしは思うんじゃ。まあ歴史は時の権力者に都合良く書かれるのは、どの国も一緒じゃのう。ふぉっふぉっふぉ。

4つ目の因幡の白兎伝説はどうだろう。因幡国(いなばのくに=今の鳥取県東部)に八上比女(やかみひめ)と言う美女がいると聞いた出雲の神々は一番下の弟に荷物を担がせて、因幡へと向かった。その途中皮を剥がれて真っ赤の兎に出会い、兄たちは塩水で体を良く洗い海岸で干したら良いと教えた。だが治るどころか痛いのなんのって。そこへ通りかかった大国主神は真水で良く洗い、蒲の穂をつけたら良いと教える。

傷が治ったウサギが言うには、「優しいミコトよ、八上比女はきっと貴方を選ぶでしょう」と。結果はその通りとなり、大国主命はやがて出雲王国を支配することになった。いわゆる「縁結び神話」だが、近隣の諸国の信頼と協力関係が出雲王国の繁栄を招いたというシンボルでもあろう。大国主命は宗像三女神の一人である市杵姫をも妻とするが、海人族間の連携とも言えよう。

なお韓国済州島に次のような神話がある。島の3人の男神が海に向かって「嫁よ来い」と騒ぐと、船に乗って宗像の3女神が現れたという。古来玄界灘は大陸へ向かう航路であり、人の往来があったのだ。初期の遣唐使船も島伝いに朝鮮半島を経由して中国へ向かった。

国譲り神話

国譲り神話

5番目の有名な「国譲り神話」はどうだろう。折角築き上げた豊かな国土出雲。それをむざむざ譲る必要があったのか。たとえ代償としてあの高く立派な神殿を建ててもらえたとしてもだ。さて、国を譲られた側の天孫族とは一体何なのだろう。そして譲った大国主命は果たしてどんな人物だったのか。さらに、この強制的な国譲りに反対する出雲族は誰一人いなかったのだろうか。この話には続きがある。

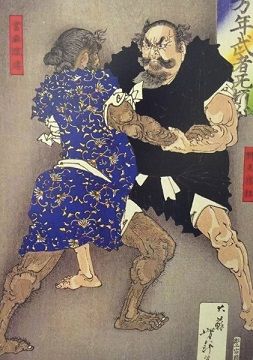

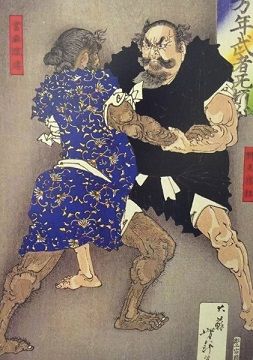

最後に登場するのが野見宿祢(のみのすくね)と當麻蹴速(たいまのけはや)との角力(すもう)。第10代垂仁天皇の命により、神前で戦うことになった2人。宿祢は蹴速の腰を蹴り砕いて勝つ。この結果、宿祢は蹴速の領地であった大和国葛城の土地を下され、天皇の警護を命じられた。この野見宿祢はやがて葬制にも関与し、殉死の代わりに初めて埴輪を作った。これによって土師氏の祖となったとされる。

これらの話には補足したいことが山ほどある。例えば野見宿祢じゃが、出雲と大和を往復し、出雲国造(くにのみやつこ)になったという話じゃ。また黄泉の国のイザナミは、今で言えば「風葬」じゃね。体にウジが湧いていたと言うんじゃからのう。沖縄の風葬も湿気のある風土にはぴったりだったのさ。決して恥じることはないんじゃよ。さて時間も尽きた。今日はこれまでにしよう。ではまたの。<続く>

出雲風土記

出雲風土記出雲はとても神話が多い土地柄だ。「記紀」(古事記と日本書紀)、「出雲風土記」、「出雲国造賀詞」などにそれが色濃く残っている由。現存する6つの風土記の中でも、出雲国風土記は良く原型を留めていると言われる。しかし、記紀も含めて神話に歴史上の価値はあるのだろうか。そして真実に迫る事柄が潜んでいるのだろうか。今日はゆっくりと考えて見たい。

手始めが国引き神話。出雲の国が狭いことに嘆いた神が、遥か彼方から島を引っ張って来て出雲の国にくっつけたと言う話。引っ張り寄せた中には出雲の島(隠岐とも言われる)の他に越の国(福井から新潟にかけての地方)、朝鮮半島の新羅にまで及ぶ。私はそれを日本海を通じての交流を意味すると解釈した。出雲は古来日本海を通じての交易し、朝鮮半島とも文物の交流があったと。

地形的には斐伊川や神戸川の沖積作用により、元々島だった島根半島との間に砂洲が広がってつながったのは間違いない。ただし不思議なことに、朝鮮半島の地層が北陸から中国地方にかけての地層とつながる部分があるのも事実。かつてアジア大陸の東端だった日本が、大陸から引き剥がされた証とも言えよう。

次に出雲は「根の国」、「黄泉(よみ)の国」とも言われる。つまり「あの世」だ。イザナギは死んだ妻恋しさに黄泉の国を訪ねて行く。妻のイザナミが中から、「絶対覗かないで」と言う。だが我慢し切れなくなったイザナギが覗くと、ウジ虫が湧いた妻の顔が。逃げるイザナギと追うイザナミ。夫が桃を投げるとそれが障害物となる。の戸を閉めてようやく黄泉の国を脱出したイザナギ。夫婦は声を掛け合う。

「愛しい人よ、こうなった以上私は貴方の国の人を1日千人殺すわ」。「それなら私は逆に1日に1500の産屋(うぶや)を建てよう」と。その境界線、黄泉比良坂(よもつひらさか=松江市)に揖屋(いや)神社が祀られている。「いや」は「熊野」とも書き、紀伊半島の熊野にも熊野三山がある。桃は穢れを清める霊力があるとされ、桃太郎伝説にもつながる。また沖縄にも桃にまつわる話が伝わる。

3つ目の神話、八岐大蛇(ヤマタノオロチ)伝説は奇怪だ。8つの頭と8つの尾がある大蛇を退治したのが須佐之男命。彼は黄泉から逃げ帰ったイザナギが禊(みそぎ)をした際に生まれた三神の1人。姉の天照大神は太陽の化身で、月読神は月の化身。イザナギは十束の剣で酔わせた大蛇を切り殺し、クシナダヒメを救って娶った。大蛇の尻尾を切った時に出た「草薙の剣」が、後に天皇家の三種の神器となる不思議さ。

8つの頭と尾を持つ蛇は、斐伊川の支流を表すという説もある。また斐伊川の上流では砂鉄が採れ、製鉄につながったとの説もある。須佐之男命とクシナダヒメとの間に生まれた子が、大国主たち出雲の神の祖先になったとの説もあるんじゃよ。この辺は天つ神=天孫族と国つ神伝説が入り乱れているとわしは思うんじゃ。まあ歴史は時の権力者に都合良く書かれるのは、どの国も一緒じゃのう。ふぉっふぉっふぉ。

4つ目の因幡の白兎伝説はどうだろう。因幡国(いなばのくに=今の鳥取県東部)に八上比女(やかみひめ)と言う美女がいると聞いた出雲の神々は一番下の弟に荷物を担がせて、因幡へと向かった。その途中皮を剥がれて真っ赤の兎に出会い、兄たちは塩水で体を良く洗い海岸で干したら良いと教えた。だが治るどころか痛いのなんのって。そこへ通りかかった大国主神は真水で良く洗い、蒲の穂をつけたら良いと教える。

傷が治ったウサギが言うには、「優しいミコトよ、八上比女はきっと貴方を選ぶでしょう」と。結果はその通りとなり、大国主命はやがて出雲王国を支配することになった。いわゆる「縁結び神話」だが、近隣の諸国の信頼と協力関係が出雲王国の繁栄を招いたというシンボルでもあろう。大国主命は宗像三女神の一人である市杵姫をも妻とするが、海人族間の連携とも言えよう。

なお韓国済州島に次のような神話がある。島の3人の男神が海に向かって「嫁よ来い」と騒ぐと、船に乗って宗像の3女神が現れたという。古来玄界灘は大陸へ向かう航路であり、人の往来があったのだ。初期の遣唐使船も島伝いに朝鮮半島を経由して中国へ向かった。

国譲り神話

国譲り神話5番目の有名な「国譲り神話」はどうだろう。折角築き上げた豊かな国土出雲。それをむざむざ譲る必要があったのか。たとえ代償としてあの高く立派な神殿を建ててもらえたとしてもだ。さて、国を譲られた側の天孫族とは一体何なのだろう。そして譲った大国主命は果たしてどんな人物だったのか。さらに、この強制的な国譲りに反対する出雲族は誰一人いなかったのだろうか。この話には続きがある。

最後に登場するのが野見宿祢(のみのすくね)と當麻蹴速(たいまのけはや)との角力(すもう)。第10代垂仁天皇の命により、神前で戦うことになった2人。宿祢は蹴速の腰を蹴り砕いて勝つ。この結果、宿祢は蹴速の領地であった大和国葛城の土地を下され、天皇の警護を命じられた。この野見宿祢はやがて葬制にも関与し、殉死の代わりに初めて埴輪を作った。これによって土師氏の祖となったとされる。

これらの話には補足したいことが山ほどある。例えば野見宿祢じゃが、出雲と大和を往復し、出雲国造(くにのみやつこ)になったという話じゃ。また黄泉の国のイザナミは、今で言えば「風葬」じゃね。体にウジが湧いていたと言うんじゃからのう。沖縄の風葬も湿気のある風土にはぴったりだったのさ。決して恥じることはないんじゃよ。さて時間も尽きた。今日はこれまでにしよう。ではまたの。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[日本史全般] カテゴリの最新記事

-

遥かなる南の島々 追補版(8) 2021.05.22 コメント(2)

-

アイヌの話(9) 2021.03.09

-

旅・歴史と美を訪ねて(28) 2019.12.16 コメント(13)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.