最終章

永久の平和をこの手にゼロとアノンはムーンの作り出したゲートの中を移動していた。平衡感覚が分からなくなりそうな、そんな空間。

何も言わないゼロの前に、アノンが久々に実体で現れる。

「ゼロ……。いよいよだな」

悲しみや憂いの無い、晴れやかな笑顔でアノンはゼロに話しかけた。

「あぁ。えらい長くかかっちまったが、やっとここまで来た……」

感慨深げにゼロがそう漏らす。今までの戦いで命を散らしてきた将兵たちの顔が頭に浮かぶ。

その表情から伺うに、一切の迷い、不安は清算できたようだ。

「帰ったら、リフェクトの墓参りでも行くか」

唐突にゼロが、ムーンに殺された実の弟の話を切り出した。アリオーシュ家の一員となってしばらくの間、アノンは彼と特に親しくしていたのを思い出す。

「……あぁ」

少しだけ、重苦しい感じでアノンが答えた。

―――帰ったら、か……。私に帰れる可能性などないのに……。

きっとそのことはゼロも承知しているはずだ。

少しだけ、覚悟は決めたはずなのだが、アノンは今さらに自分の運命を憎く思った。

数分間の移動の末、ゼロはどこか懐かしいような、見覚えのある風景を目にした。

「ここは……貴族学校か……?」

貴族学校。そこはゼロやユフィ、ムーンなど、各地方の上流、中流、下流の貴族の子息たちが、7歳から14歳までの8年間教育を受けながら過ごす場所であり、数々の出会いと友情を生んだ場所である。

今ゼロが立っている場所は校庭であった。ムーンの創り出した空間なのだろうが、その様子はまるきり同じだった。

「なかなか粋な計らいだな」

苦笑するゼロの前に、全身に無駄なくフィットするタイプの黒い戦闘服を身に着けたムーンが姿を現した。今までのような派手さこそないものの、その美しい肢体のラインが露わになったその服装も、見るものの視線を奪うものがあった。

「初めてゼロちゃんと出会ったのもここだったわよねん♪」

ユフィの魔法の効果はもうないのだろう、いつもの調子で、ムーンがそう言った。

「そうだな……。正直、お前にここでの思い出があったことには驚きだな」

武術と魔術、選ぶ実技教科が異なっていたためゼロはムーンとは違うクラスだった。その所為で彼女の姿はあまり記憶にないが、それを差し引いても彼女が学校生活を楽しんでいたイメージはほとんどなかった。

「お生憎様、ゼロちゃんよりマジメに勉強してたのよん♪」

彼女の言葉通り、ゼロはほとんど勉強をした記憶はなかった。成績は中の中程度、いつも屋上でサボっていたものだ。

対してムーンの成績は学年でもトップクラス。

「まぁ……いいさ。今さら思い出話をしにきたんじゃない。決着をつけようぜ」

ゼロが抜き身の剣を構える。アノンもゼロと憑依状態になった。リンを庇ったとき負傷した右手のため状態はベストではないが、そんなことはもう問題にはならない。感情が高ぶってきている。怖いのではない、武者震いだ。

「その前に、これをあげるわん♪」

ムーンがゼロに鞘を投げてよこした。今まで自分が使っていた、黒い皮製の無粋な鞘とは違い、多少の宝飾品が施され中心部には銀の十字架が刻まれていた。

一回刀を納めてみると、驚くほどすんなりと入った。

「悪くないな……。ありがたく頂くとしようか。お前を倒したら、これがお前の形見ってわけか」

皮肉を込めて言った、お礼。

「あらん?ゼロちゃんが大事にしてくれるのん?」

目には目を。歯には歯を。皮肉には、皮肉を。

ゼロはそれを腰に装着し、再び臨戦態勢に移った。

対してムーンも、愛用している短剣を構える。

一世一代の、最後の聖戦が始まった。

最初に仕掛けたのはムーンだった。短剣を身体に隠すように接近し、ギリギリのところで振る。だがゼロはその攻撃を読み、後方に飛び退き刀を振るい牽制する。その速さ、両者とも常人では目にも止まらぬような、達人の域にいる者たちのもの。

避けられたからと言って、手を休めるムーンではない。どんどん踏み込み、切り込み、ゼロを後方へと押していく。一撃たりともゼロに届かなかったが、ムーンの表情に焦りはなかった。

二人とも分かっているのだ。焦ったほうが負ける、と。

それにどこか、二人ともこの戦いを楽しんでいるようにも見受けられる。

ムーンとしては、自分の最大の敵として見ていたゼロと戦っているのだから。

ゼロとしては、全力を出し切っても確実に勝てるか分からない強敵だから。

強者は強者との戦いの中で、自分の新しい可能性を見つけるのだ。必ず勝てる戦いにはどうしても余裕を生ませてしまいがちだが、実力伯仲の戦いに油断はできない。だからこそ、二人はこの戦いを楽しんでいるようにも見えた。

―――魔法の発動のタイミングを読め……。短剣はたんなる撒き餌だ……。いつくる……?

冷や汗がゼロのこめかみを伝った。焦りではない、緊張。

ゼロの後ろに校舎の壁が迫っていた。

―――来るなら、俺が壁にぶつかるその瞬間……!

ゼロは、背後との距離に注意しつつ、ムーンの連撃を避けていた。しかしゼロが壁まであと1メートルほどという位置で、ムーンの雰囲気が変わったように感じられた。

―――ゼロ!!

アノンの声と同時に、周囲に薄いガラスのような膜が張られた。

コンマ数秒の差で、ゼロの周囲に炎が生じる。

ゼロ自身、ほっと胸をなでおろす心境だった。

アノンの判断がコンマ数秒でも遅ければ、ゼロは炎に包まれ、酸欠と火傷で重症、最悪の場合死んでいただろう。

魔法を察知し、瞬時に憑依を解除。そしてすぐさま魔法壁を展開という、アノンの離れ業であった。

また憑依状態に戻る。ゼロと憑依している状態では、魔法は行使できないが、彼女単体ならば魔法の一つや二つ、造作もないことのようだ。

―――ナイス……アノン。

―――これくらい、容易いことだ。

アノンも決して負けるつもりはないようだ。闘志がゼロにも伝わってくる。

「まるで1対2ねん♪」

軽い口調でムーンがそう言った。言うだけで、大して意識していないのだろう。

「俺は魔法が使えないから、アノンがその部分を補う。イーブンさ」

ゼロが反論する。

「詭弁ねん♪」

―――確かに、彼女の言うとおりだな。

ムーンとアノンが同じくゼロにそう思ったようだ。

「ウルサイ」

ゼロが恥ずかしそうにぼやいた。彼自身、詭弁だと自覚していたらしい。

「まぁそんなの関係なく、手加減も容赦もしないからな」

気を取り直し、半身の状態でゼロが刀をムーンに向ける。黒い片刃の刀が、鈍く輝いた。

ゼロの刀は、異国から取り寄せた特殊な黒鉄鉱を、超高熱で溶解し、僅かに精錬された上質な黒鉄鋼をエルフ独自の剣精製法で造らせた、森の中でも唯一無二の、特殊な武器だ。そして文字通り刀であるから、片刃である。その黒く輝く刀身には、森の樹脂から作られた、輝きと滑らかさを出すのに最良と言われる油を塗り、その上でまた打ち込まれ、再度前述した油でコーティングする、という手法が採られている。その結果刀の輝きは表面上だけでなく、内部から滲み出るような輝きを秘めている。さらに血糊が付きにくいという特典付きだ。最高の硬度、最高の輝き、最高の切れ味。これも全て、今は亡き父、ウォービルがゼロの生誕を祝い作らせた代物だった。この刀はエルフ史上至高の最高傑作であるとともに、剣士であり父である者から、剣士であり息子である者への最高のプレゼントであった。

ゼロは柄を握りなおした。手の大きさが変わると握り具合も変わるからと、よく父に言われ握りだけは細かに手入れしてきた。その効果は抜群であり、手で握っているというよりも、刀の方から手に吸い付くような感じさえする。誰でもこう感じる理由ではない。ゼロだけが感じる、この感触。

『いいかゼロ、相手が如何に強敵だろうと、男には戦わねばならない時があるのだ。実力で勝てない相手には気持ちで勝てばいい。そうすれば、一勝一敗で、五分五分だろ?まぁ、実力で勝てれば一番なことには変わりはないがな!』

ゼロは昔父に言われた言葉を思い出した。自分がまだ10歳前後、あの頃の父は多忙な身であったはずが、ゼロに剣術を教えるのを怠ったことはなかった。そんな父のことを、ゼロは純粋に尊敬していたものだった。自分も父のような偉大な男になりたい、と思っていた。そして今、自分は父と同じ虎狼騎士団長という席に着き、西王という席に着き、連合軍のリーダーとして最後の敵と戦っている。恥ずべきことは、何も無い。

―――親父……俺をアンタみたいな英雄にさせてくれ。これが最後でもいい、少し力を貸してくれ……。

「ハァァァ!!」

今度先手を打ったのはゼロの方だった。一瞬にして間合いを詰め、ムーンの頚動脈を右から袈裟切りせんと刀を振り下ろす。しかし、紙一重の差でムーンはそれを避けた。だが、剣圧に触れたのだろう。右の頬から一筋の血が流れた。武術の面の置いては、ゼロが一歩抜きん出ているようだ。

ゼロの攻撃はそれだけで終わらなかった。さながら虎狼のように、獰猛に攻め立てる。振り下ろした剣をそのまま足元を狙う一撃として繋げる。それを跳躍して避けるムーンの足元から、逆袈裟切り。ムーンはその斬撃を手にした短剣で防いだが、短剣は弾かれ後方に飛ばされ、彼女自身も体勢を大きく崩した。その隙を逃さず、首を横一線しようとゼロの剣が走った。だが、あろうことかムーンは無理矢理空中で体勢を立て直し、横に走ったゼロの刀の刀身をオーバーヘッドキックの要領で蹴り弾いた。ゼロは刀を手放さなかったが、刀を握る両手が痺れていた。この刀でなければ、リンと同じように武器を砕かれていただろう。

ふと右手に違和感を覚えた。どうやらリンを庇ったときの傷から、出血しているようだ。ゼロは手の感覚が変わるからと手袋などは一切に身につけていない。刀を素手で直に握っていることと、先ほどの衝撃のためにベイトの治癒魔法の効果が切れたようだ。地面に赤い血が滴り落ちた。だがこの程度で怯むわけにはいかない。

「流石ゼロちゃん、今のはかなり焦ったわん♪」

ムーンの様子が少しおかしかった。しきりに冷や汗を流している。さっきの回避中、どこかを痛めたようだ。

―――痛み分け、か……。

自分の攻撃が効いていることを確信し、ゼロは気合いを入れなおした。もう彼女の最強という仮面は落ちた。今はお互い軍の頂上に立つべき者として、正々堂々戦うのみ。

「どうしてさっきは手も足も出なかったのに、今は互角以上に私と戦えているか分かるかしらん?」

ムーンがゼロに問い掛けた。明らかに、体力を回復するが為に切り出したのだろう。それに乗るか反るか。

「……さぁな」

少し答えるのを躊躇いながらも、ゼロは乗った。

「ふふふ、それはね、今ゼロちゃんが独りだからよん♪」

「どういうことだ?」

「言い方が悪かったわねん♪性格の所為なんでしょうけど、ゼロちゃんは戦闘中でもいつでも、味方のことを無意識のうちに気に掛けているのよん♪」

「…………」

言われて見れば、という感じだ。

「そのおかげで味方がいると敵だけに集中できない。集中できないから、自分よりは弱い敵でも、その敵が自分の味方よりも強いと、自分も含めて危険な目に合うこともあるのよん♪」

―――その節はあるな。

冷静にアノンが肯定した。

「つまりゼロちゃんは、天性の孤高の戦士なのよねん♪」

ムーンの呼吸も整いつつあるようだ。冷や汗も収まってきている。

「悪いが、俺は今の戦い方を悪いとは思っていない。俺は弱い男だからな、一人じゃきっと真っ直ぐ歩けないよ。仲間がいなきゃ、俺は“ゼロ・アリオーシュ”でいられない。本物の“死神”になっちまうかもしれない。確かに苦戦を強いられることもあるだろうが、そこは俺がもっと気合いいれてカバーすればいいだろ」

ゼロは薄く笑っていた。自分を“死神”と称したが、その笑顔は天使のように美しかった。

「無駄なお喋りだったわねん♪」

ムーンがやれやれといった風にそう漏らし、瞳に再度戦いの炎を灯した。自分自身に強化魔法をかけたのか、オーラ、存在感が厚みを増しているようだった。

ムーンが走った。ゼロ目掛けて一直線のコース。ゼロは動かず、身構えたまま攻撃の一瞬を待つ。彼女の正拳突きを、首を傾げ紙一重で避け、わき腹に刀を突き出す。交差したのは一瞬だったが、凄まじい激闘だった。

彼女の拳圧で頬に傷が出来た。直撃していれば、頭と胴体が別れていていただろう。それほどの威力。だがゼロの刀は彼女のわき腹に確かに届いていた。攻撃を食らった部位から、血が流れ落ちていた。これで戦闘力を大きく削った筈だ。

しかし彼女は魔法で無理矢理止血をし、傷を塞いだ。

―――何が何でも、この後どうなろうとも、俺に勝つつもりか……。

ならば傷が治せなくなるまで、魔力の全てを奪えばいい。

アノンはこの戦闘においてぐんぐんとゼロの戦闘力が上がっていることに驚いた。元々計り知れないポテンシャルを秘めてはいたが、今の急成長は凄まじい。自分との憑依によって引き出された力などなくとも、もうムーンと互角以上に渡り合えるだろう。

―――私の役目は、ゼロの潜在能力を引き出すことだったのか……。

自分の真の役目を知り、十分にそれを果たしたとアノンは確信した。これでもう自分はどうなったって構わない。ゼロとともに、この戦いに勝利し、笑って彼と別れるだけだ。

―――長期戦は彼女を苦しめるだけだ、決めるぞ!ゼロ!!

―――……そうだな……!

自分の考えと異なったアノンの提案を、ゼロは飲み込んだ。

そう、誰だって苦しいことはイヤなものだ。

ゼロのオーラに変化が生じた。例えるならば、今まで青かったものが、赤くなるような、劇的な変化。

「朱雀……玄武……青龍……白虎……」

瞳を閉じ、呼吸を整え、無心に集中する。

ムーンはその光景を、身構えたまま見入っていた。お互い最後の一撃になるならば、相手の最強の技を見るのも悪くない。自分も最強の技をもって応えるだけだ。

本当の彼女の戦闘スタイルは、体術だったようだ。両手をぶらんと下げ、半身でゼロと向かい合っている。勝敗を分ける一瞬を、ただただ待っているようだ。

「森に存在する四神よ……その気高き力を我に与えたまえ……」

ゼロの身体が光り輝く。あらゆる感情のこもった輝き。

「全ての怒りを我に。全ての哀しみを我に」

一拍の呼吸を置き、ゼロが開眼した。

「訊け!!虎狼の声を!!!森の……哀しみを!!!!」

空を切る刀の輝きと、ゼロ自身から発せられる輝きが、全てを覆うように思われた。

それは全てを癒すような温かい光だった。

見るものの怒りや哀しみ、闘争本能を優しく包み込み、消し去ってしまうような光だった。

―――あぁ……これで……全て終わるのねん……。

自分の力は、全てゼロの技の前に打ち消されたようだ。

何の力も湧いてこない。

今までずっと心の奥底にあった暗い感情も全て消えてしまったようだ。

ムーンは全てをその心に受け入れた。

彼女は今アシモフの運命の呪縛から解放されたのだ。

ムーンは、その目を閉じた。

『もう一度、最後のチャンスを頂けるならば、もう一度、彼と話をさせてください。

もう死んでしまうのなら、最後のワガママを聞いてください。

死に逝く間際の、一生のお願いです』

ムーンは目を開けた。だが、身体を起こすことはできなかった。少しだけ首を回すと、側にゼロがいるようだ。

「ゼロちゃん……ここは……?」

絞った声を出す。願いが通じたのか、声が出る。

「保健室だよ」

彼女はそこでやっと自分がベッドで横になっていることを理解した。

ゼロが運んでくれたようだ。命を削るような戦いをした相手を休ませるとは、相変わらずの甘さにムーンは軽く微笑んだ。

「私、負けたのね……」

今までのムーンの口調とは異なる、“月影の巫女”に相応しいような、そんな口調だった。

「まぁ、そういうことだ」

ゼロの口調は至ってふつう。普段らしい無愛想。

「……どうして、私がアシモフに選ばれ、ゼロちゃんがイシュタルに選ばれたのかしら……?」

「運命だったのだ。変えようの無い、アシモフやイシュタル様たちが誕生する遥か昔、この星が生まれるずっと前から歴史は狂うことなく、決まった道を歩んできたのだ。その道がエルフでいう“森の意志”であり、ヒュームでいう“定めの街道”であり、ゴーレムでいう“山の教え”だ。誰しもが変わることの無い運命を抱えてこの世に生を受ける。繰り返される輪廻転生の中でも、決して変わることはない。それが肉体という器に運ばれてきた命に与えられし定めだ」

ムーンの問いに、アノンが静かに答える。彼女自身その運命に従い今ここにいるのだ。

「だそうだ」

ゼロ自身、よく理解していないのかもしれない。

「まぁ、その、なんだ。人生単位で悪いが、今回はこういう人生だった。来世では違う運命だといいな、って思ってくれ」

あまりに不器用なゼロの言葉にムーンは堪えられず笑った。

「アハハハ♪何それ……。全く、もう少し言葉があるんじゃないのかしら……?」

こうして見ると、彼女は本当に美しい。

「俺の語彙が少ないのも、運命だ」

ゼロの反論に、ゼロを含め全員が笑った。先ほどまでの死闘はどこへいったのやら、和やかな雰囲気が漂っている。

「ねぇ、アノンちゃん?」

ムーンはアノンを見つめ、呼びかけた。

「アシモフって、どんな人だったの?」

僅かながら、声が弱々しくなっている。ゼロたちは気付いていないようだが、ムーンには最期の時が迫っているのだと理解できた。

「そうだな……彼は、イシュタル様たち4人の最高神の中で、最も強く、最も気高く、最も熱い方だった。だが協調性がなくてな。停戦を進めた3人の神々と真っ向から離反し、孤独な軍となっても戦いを求めたのだ」

「ムーン、お前にそっくりだな」

ゼロも初めて聞いたことらしい。からかうようにそう言った。

「そうね……」

ムーンは弱々しい笑顔をゼロに向けた。

戦いを求めたアシモフ。戦い、混沌を求めた自分。

自分はそのアシモフに選ばれた者として、十二分にその役目を果たしたと思う。

許される罪ではないことも分かっているが、十二分に果たしたと思う。

悪い人生ではなかった。

楽しかった、素直にそう言える。

最期の時を、密かに愛していた者に看取られて逝けるのだ。

後悔はない。

どうやら、お迎えがきたようだ。

彼女はこの願いを叶えてくれたアシモフに礼を言い、その目を閉じ、彼女の波乱に満ちた人生に幕を下ろした。

―――ありがと……ゼロちゃん……。

彼女の最期の表情は、安らかな笑顔だった。

動かなくなり、目を閉じたままのムーンをゼロは見つめていた。

「これで、全部終わったな……」

ゆっくりとゼロが立ち上がり、アノンに向き合った。どこか寂しそうな、全てを成し遂げた達成感のあるような、読みきれない表情。

「ゼロ、私には私の運命がある」

真剣な表情で話し出したアノンの瞳は、真っ直ぐにゼロの瞳を見ていた。

「……やっぱ、お別れか?」

「……残念ながら」

少し俯き、苦笑しながらアノンが答える。

「そう……か」

両手の平を上に向け、やれやれと言った風にゼロはかぶりを振った。その手が震えている。

「正直な所、私は……この運命を憎む」

アノンの表情が崩れた。それは、ゼロは知らないが、いつぞやユフィが見た記憶の世界のアノンの表情。ゼロの胸に顔を押し当てている様は、本当の兄妹のようであった。

服の胸部が濡れていくのをゼロは感じた。

「そうだな……。正直な話、俺はお前に会えてよかったと思ってる。お前を俺のために配置してくれたアリオーシュには、感無量だよ。でも、その配置も運命なんだろう?」

アノンにはゼロの表情が見えなかったが、その時のゼロの表情は、笑っているのか泣いているのか判断し難い、そんな表情だった。

「出会いの運命があれば、当然別れの運命もあるってことだろ?」

その言葉はアノンではなく、自分を納得させるかのように、ゼロ自身へ向けられた言葉だった。

「お前のおかげで、俺は今ムーンを倒せた。今俺が生きているのも、お前のおかげだ。アノン、俺はお前を、本当の妹として愛している」

だが、皮肉にもゼロの腕の中でアノンの存在が段々と薄れていった。

「私もだ……」

消えていくアノン。ゼロはその身体を強く抱きしめたが、彼女の身体は光輝く粒子となり、少しずつ消えていく。

「また……会えるよな?」

ほとんど半透明なほど、アノンの姿は消えていっていた。

その問いの答えは返ってこない。

そして、ついにアノンの姿は完全に消えてなくなった。

―――ゼロ……私の力を……全て貴方に……。

優しい光がゼロを包みこんだ。力が湧き上がって来る。

「アノン。最後に一つ、頼みを聞いてくれないか……?」

そうして、ゼロもこの仮想空間から姿を消した。

この空間の創造主であるムーンの亡骸を残して。

出会いと別れの哀しみを置いて。

鬱蒼と生い茂る木々たちが、風に揺れざわめいている。

「アノン……サンキューな」

ゼロは、今はもういない自分の相棒に礼を言う。

ふと、背後から声がした。

「待っとったで。ゼロ」

その声の主が、ゼロを再び戦いの中へ引きずり込むのは、また別のお話。

ゼロの勝利により、ついに全ての戦いが終わった。

この勝利により東西南北は長い戦乱の時代を終え、平和への兆しを見せるのだ。

もう、森に戦いはいらない。

数多の戦士がその血で大地を濡らし、幾多の戦士が夢半ばで果て、想いを散らしてきた。

彼らの意志、想いを引き継ぎ、次代の者たちで時代を築いていく。

その立役者として英雄ゼロ・アリオーシュの武勇伝は、森の歴史に長くその名を残すことになるのだった。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 寺社仏閣巡りましょ♪

- 9月29日のお出かけ 麻賀多神社

- (2024-09-29 23:40:08)

-

-

-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ

- 今日もよろしくお願いします。

- (2023-08-09 06:50:06)

-

-

-

- ハンドメイドが好き

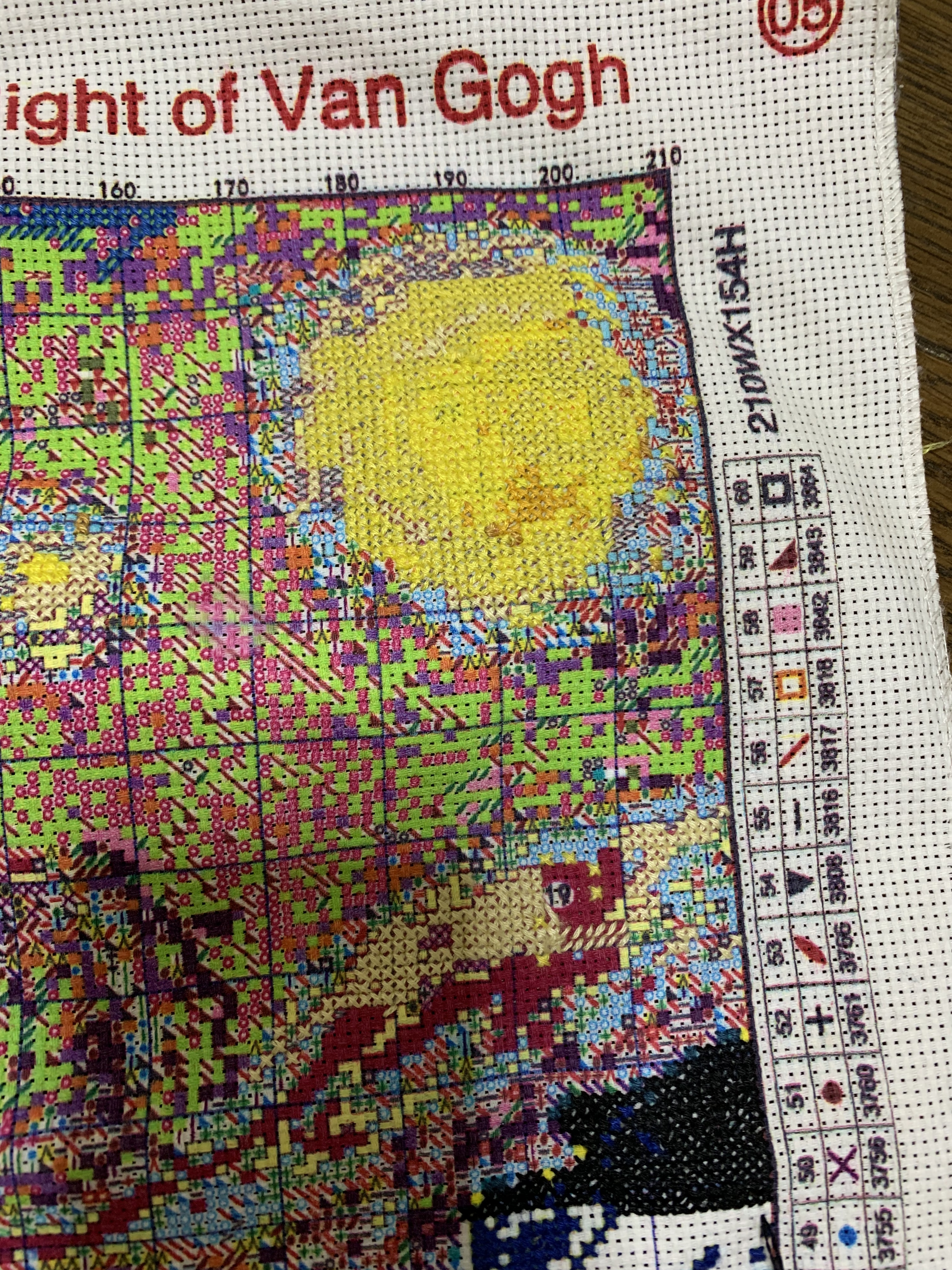

- ゴッホの星月夜、ここまで刺せました…

- (2024-09-30 03:10:08)

-

© Rakuten Group, Inc.