第9章

計り知れない不安ライダーたちが昨夜捕縛したFT使用者はとりあえず地下牢に入れられることになった。諜報部がゼロの判断有り次第尋問に入る予定なのだが、本日西王は所用で城を空けていた。

捕縛された女が使っていた剣はアルウェイ家の家紋が入っていることが確認され、おそらくアルウェイ家のマリナ・アルウェイであるだろうということは判断されており、アルウェイ家への立ち入りも検討されている。

だが全ては西王の判断待ちだ。

時間は少し遡り、ライダーたちがFT使用者を捕縛することになる日の夕刻。

「久しぶりだな」

「う、うん」

「合同慰霊祭以来か」

「そだね、でも忙しいだろうに、大丈夫なの?」

「多少は、な」

西王ゼロ・アリオーシュがやってきているのは、北のウェフォール家だった。シレン・フーラーの出した条件により、ウェフォール家の令嬢シアラを励まして欲しいと言われたのだ。北の諜報部団長である彼の力を借りるためならば、お安いご用だった。

予定では明日、シレンとマチュア、ナナキの3国の諜報部の団長クラス3名が南へ潜入調査へ向かうことになっている。その調査が終わるまで戦略は立てられないため、僅かながら余裕があったのも幸いした。とはいってもやるべきことは大量なのも変わらないが。

「奥さんは大丈夫なの?」

「一応、な」

シレンからの条件だということをはっきりと言うほどゼロも無神経ではない。マリメルがゼロに進言した時のユフィの表情はあまり思い出したくないが。

「しかし、お前がFTに関わってなくてよかったよ」

今二人はシアラの自室にいるのだが、ゼロはどこか慣れた感じで彼女の部屋のソファに腰をおろしていた。初めて来る場所ではないからか。

「私だって、シレンくんが来たときはどうしようかと思ったよ。でも、シレンくんだったから最悪のケースを防げたんだよね。……やっぱり、ゼロがシレンくんに直接知らせてくれたから、なんだよね?」

ゼロははっきりとは答えなかったが、実際そのおかげではあるだろう。西が知った新事実だったから、西王がゼロだったから、シレンがゼロの旧友だったから、偶然が一本の線で結ばれたからこその奇跡だ。

「しっかし、お前も大人しくなったもんだな」

FTの話題を振ったのは自分だったが、明るい雰囲気に繋がらなさそうだったため、ゼロは突然話題を変えた。シアラが一瞬きょとんとしたが、すぐにくすっと笑って見せた。

「ゼロが私のことすぐ側で見てたのなんて、今からもう7年も前だよ? そりゃ変わるよ」

――7年、かぁ。

自分で言ってから改めて実感する。失恋してからの7年間、ずっと叶わない想いを残し続けてきた自分に、呆れて何も言えないが。

「昔はもっとワガママだったのに」

「ゼロだって変わったくせに」

ワガママだったと言われて、思いだすことが多すぎたため、シアラは矛先をゼロへ転換した。恥ずかしすぎる思い出がありすぎる。

「そうだね、俺も変わった、かな? ……昔ってこんな感じだったけか?」

「そうそう! 今よりだいぶ喋らなかった感じだしね」

戦士としての日々、王として立つという日々を通し、自分も変わったとはゼロ自身思う。特に戦場に立ってからは感情を出せるようになった気がする。

「名前で呼んでくれてたし、ね?」

「……ワガママだなぁ、シアラは」

彼女の言葉はふりだと理解したゼロが応える。その反応に満足したのか、シアラが声を上げて笑ってくれた。

「はぁー懐かしい。やっぱゼロといると楽しいな」

言ってしまってから、シアラがはっとした表情をしてしまう。一瞬で消したが、ゼロはそれに気付かないふりをすることにした。自分は臆病者だから、彼女の扱いは細心の注意を払わねばならない。

「そろそろシアラも、表舞台に立たないか?」

意を決して、ゼロがそう発言した。これこそがシレンから出された条件の本題なのだ。

「え?」

表舞台ということは、今のFTがらみでごたごたしている今を憂い、騎士になれということだろうか。シアラの表情に一気に不安の色が浮かぶ。

大戦を通じて、戦闘・政治を合わせて一切戦争に関与しなかった彼女だ。今さら表舞台に立つ資格などないように感じるし、怖いというのが彼女の本音だ。

「剣を振るうだけが、戦うだけが戦いじゃない。外交官ってのも、立派な戦いだよ」

「外交官……」

口の中で言葉を転がす。予想もしてなかった言葉だ。

「たぶん戦争に関わってないことを負い目に感じてるんだろうけど、今さら関わったって、って思ってるんだろうけど、逆だよ。色々見守ってきたからこそ、見えるものがあるんじゃないか?」

今のゼロの見ているものは、完全に“今”じゃない。“未来”だ。

その思いが強く伝わり、シアラの心を動かし始める。彼の描く未来で、自分は何が出来るだろう。今のままじゃ、いけないと思う。

「一歩、踏み出そう」

「……ふふ」

くすっ、とシアラが笑みをこぼす。こんな気持ちになったのは久しぶりだった。今までの代わり映えのない日々を、一蹴する勇気が持てたとは。

「近いうち、陛下に進言してみるね」

「期待してる」

やはりゼロは特別な存在だ。恋愛感情を抜きにしても、側にいて欲しい気がする。

ようやくシアラ・ウェフォールは、前へ一歩を踏み出した。

「こうして任務をともにするのは、これが最初で最後かもな」

ホールヴァインズ城の一室で、黒髪の男がぽつりと呟いた。全身を黒を基調とした装束で包んでいる。どうやら他の二人も同じ格好のようだ。

「そうね、これでマグナドさんがいたら完璧だったわね」

赤い髪の女性が答える。その表情に色はなく、前髪が目元までかかっておりミステリアスな雰囲気を醸していた。

「キンダラー卿ですか、私お会いしたことないな……」

次いで答えたのが茶髪の女性だ。幼さの残る表情には、少しだけ緊張がうかがえた。茶髪を肩に届かない程度の長さで切りそろえている。

「声をかければ来そうな人だがな」

話題に上がっているのはマグナド・キンダラー、今年で26歳になる東の諜報部団長だ。彼が揃えば完璧、という言葉が意味するのはつまり、この場に居るメンバーに意味がある。黒髪の男は北の諜報部を統べるシレン・フーラー、赤髪の女性はナナキ・ミュラー、昨日正式に南の諜報部団長に任命されたばかりだが、南の諜報部を統べる者だ。そして茶髪の女性がマチュア・カトラス、西の諜報部を統べる存在だ。

今この場には、異例ながら3国の諜報部団長が揃っていることになる。

「しかし何にせよ、これだけのメンバーが集まったんだ。失敗は許されないな」

「そうね」

「分かってます」

諜報部の誇りにかけ、南の偵察任務はこなさねばならない。全ては平和を取り戻すためだ。

だが今思い返しても、圧倒的な敵の強さは忘れられない。目の前で先代諜報部団長を殺されたナナキの脳裏に、落城の記憶が蘇る。表情には出さないが、怖くないと言えば嘘になる。この中で一番の手練は間違いなくシレンだが、彼でも抑えきれる相手かは想像がつかない。

「行くとするか」

「はい!」

先導するはナナキだが、リーダーは経験値からしてシレンだ。マチュアは、気を引き締めて二人について行った。

「マリナ・アルウェイだと?」

昼前にホールヴァインズ城に戻ってきたゼロに知らされた内容は、俄かには信じがたい内容だった。帰城するやいなやベイトを始め、アドルフを除く騎士団長たちとユフィ、ベイト、ネア、アオガの9名が待つ会議室に呼ばれたのだ。そして聞かされたのが、アルウェイ家現当主とされるマリナ・アルウェイのFT使用による暴走の知らせだ。

「アーファ、マリナ・アルウェイってのは、どういう子だった?」

押し殺した声で尋ねる。アーファと彼女は同学年、貴族学校時代の級友のはずだ。

ゼロにとってのアルウェイ家とは、今は亡き英雄グロス・アルウェイや、亡き戦友グレイ・アルウェイらを輩出した、武門の名家だ。その一族たる彼女がFTに手を出すとは、簡単には信じ難かった。

「私の知るマリナは、物静かで、だけどとても剣術が上手くて、父や兄をとても尊敬している、いい子ですよ……」

答えるアーファの声も落ち込んでいるのがよく伝わってきた。彼女とて、信じたくないのだろう。

「ですが、事実は事実です。彼女の暴走により4名の自警団員が殺され、アドルフが負傷しています」

淡々と事実を述べてくるのは法務大臣のアオガだ。「貴族は民の手本たるべし」という鉄の掟を信じ、民間の取り締まりのみ尽力を注いだ結果がこれだ。法務大臣として歯がゆい思いだろう。

「アドルフは、無事なのか?」

そこで初めて彼の不在に気付く。南との決戦前に、彼は貴重な戦力だ。それ以上に、かけがえのない大事な臣下だ。

「アドルフさんはとりあえず入院中だ。あばらが数本折れてるらしいが、命に別条はない。本人は決戦に向けて治すっつってたけど、正直厳しいだろうな」

彼とともにマリナ・アルウェイの暴動を抑えに行ったライダーが答える。彼の表情も暗い。彼の力不足が招いた結果と言い切るのは酷な話だが、ライダーはその責任を感じているようだった。

「処遇、どうしますか?」

不安そうな目でネアがゼロに尋ねる。法治主義を取っている以上、裁きは受けねばならない。

「まず俺が会う。尋問はそれからだ」

ゼロは立ちあがり、地下牢へと向かった。

「マリナ・アルウェイはどこにいる?」

「はっ! ご案内いたします!」

地下牢の衛兵に連れられ、中を進む。いつ来ても気が滅入るような暗闇だ。松明が無ければ遭難しかねない。

「まさかアルウェイ家からとはね……」

ベイトもゼロとともに牢の中を進む。彼にとっても受け入れがたいことだった。彼の知るアルウェイ家は、グレイ・アルウェイの印象が強いだろう。貴族学校時代の先輩であり、ゼロに匹敵する強さを持った英雄だった。寡黙だが、任務は確実にこなし、国への忠誠熱い、騎士の手本そのものだった。

「法に従えば、貴族称号の剥奪は免れない。確か弟さんもいたよね? 年齢的に、要保護かな」

不安要素はたくさんある。アルウェイ家は西の中でも名の知れた貴族だ。この事実は民への貴族不審を与えかねない。

「そう、だな」

この事態を知ったら、グロスは、グレイはどう思うだろうか、そんな思いが胸をよぎる。

暗い道を、しばらく進んだ。

「こちらです」

衛兵に松明を渡され、牢の中を照らし出す。床に腰を下ろした、憔悴し、瞳に光を宿していない女がいた。確かに、黒髪や切れ長の目など、亡きグレイの面影を見ることが出来る。

「よぉ」

フランクに話しかける。女はすぐに反応した。

「誰だ?」

少し掠れた声だった。顔はこちらを向いているが、目は合っていない。

「ゼロ・アリオーシュ、西王だよ」

ゼロの答えを聞いたマリナの反応は著しかった。立ち上がり、近づいてくる。檻が無ければ首を絞められそうな剣幕になる。

「死神!! 兄さんの仇!!!」

「囚人! 口を慎め!!」

衛兵の制止をゼロが止める。

「仇とは、どういうことだ?」

グレイが死んだのは、北王ローファサニ・ラックライを守るため、王国殺しの異名を持ったベル・チェインと相打ちになったためだ。仇と言われても納得できない。

「お前が! お前が兄さんを死地に送ったんじゃないか!!」

なるほど、と彼女の言葉で合点がいった。確かに当時騎士団を指揮していたのはゼロだ。だがグレイが北へ向かったのは、自らの意志だったのだ。彼の直訴がなければ、おそらく今の北はなかっただろう。ここまでの剣幕になる彼女に対して「勘違いだ」と言い切ってしまうのは酷な気もするが。

「お前、何も聞いてないのか」

ベイトの予想に反して、ゼロが冷たい目をしていた。ここまで冷たい彼の目を、見たことはないかもしれない。

「尊敬する存在を失ってやり場のない気持ちなのかもしれんが、お前の言葉はグレイへの冒涜にすぎない」

「なんだと?!」

冷たく言い切ったゼロに対し、マリナが噛みついてくる。

「あいつの死は、北王の命を救った。つまり、森の王を救ったんだ。エルフの騎士として、これ以上の本懐があると思うか?」

「く……!」

「戦場に立ったこともなく、騎士の本懐も知らず、自分の感情のままに動く。グロスさんやグレイが今のお前を見たらどう思う?」

「黙れ黙れ黙れ!!」

ゼロの言葉に返す言葉を見つけられないマリナが子どものように泣き叫ぶ。見た目だけで言えば同い年のアーファよりも断然大人なのだが、ああ見えてアーファの方が大人なのかもしれない、ベイトにはそう思えてきた。

「アルウェイ家が築いてきたもの、そこでよく考えてみろ」

そう言い残し、ゼロは衛兵の方へ向き直った。

「御苦労だったな。当面薬の効果が完全に抜けるまでは保護・観察とする。扱いは他の囚人と同じで構わない。まだ若いとはいえアルウェイ家の者だ、牢を開けたりする際には気をつけろよ」

「はっ!」

暗い牢に、彼女を残し、ゼロたちは再び地上へと戻っていった。

「意外とすんなり進むものだな」

シレンたち一行の進行を阻むものはなく、南の国境はすんなりと越えることが出来た。まだ敵勢力は南の掌握には至っていないのだろうか。

「騎士団の生き残りがどのように扱われているか分からないけど、元々の敵勢が抱える兵はそこまで多くない。王城の警護が主なのかもしれない」

生き残った騎士団が敵に回るとは考えたくもない。反逆貴族以外の貴族もどのように扱われているのか、懸念事項は多い。

「王城は王威そのものですからね。そこを取り返さない限り、闘いは終わらない……」

まもなく南の王城だ。一行は改めて気を引き締めた。

王城の裏門へ回り、一度ナナキの足が止まった。ここでうかうかするわけにはいかないはずだが、とマチュアに疑問が浮かぶ。

「今から進むのは、諜報部と団長クラスの騎士にしか知らされていない隠し通路。本来なら教えることは出来ないけれど……」

一度ナナキが言葉を切り、二人の表情を真っ直ぐに見つめた。

彼女の言うことが本当ならば、機密中の機密を他国の者にばらすこととなるのだ。そう簡単に出来ることではない。

「私は貴方たちを“信じる”」

その言葉にシレンが小さく笑みを浮かべた気がした。マチュアはどう応えていいか分からずも、頷いてみせた。

裏門から数十メートル移動し、大木の元へ移動する。草で巧妙に隠されているが、ナナキは迷わずその草を避けた。四角く、明らかに人工物であろう蓋が現れる。それを外し、ナナキはその身を蓋の下の穴へと投じた。

「先に行け。俺が蓋をする」

シレンの指示でマチュアも飛び込む。

「どこの国も、似たようなことをするものだ」

自国にある同様のものを思い出しながら、器用に蓋を戻しながらも、シレンも穴へと飛び込んだ。

「ここは、地下牢か」

薄暗いが、一定間隔で篝火がともされていた。その明かりに照らされ、鉄の柵が見受けられる。囚人たちがいる様子は感じられなかった。

「ここは造反貴族用の第3地下牢。陛下に刃向かった貴族を収容する場所なのだけれど、今の状況からしたら皮肉な場所ね」

反逆貴族を捕えるどころか、反逆に屈してしまった自分たちに対し、ナナキは自嘲的にそう漏らした。こうして行動をともしているが、マチュアはどうにも二人の空気がつかめなかった。言葉の数が、理解するには少し足りない。

「この反乱を鎮めたら、全員ここに収容ってわけか」

「生きてたらね」

二人が話をしているうちに、段々とこの暗がりにも目が慣れてくる。

「ここから厨房へと登る。ついてきて」

――厨房直結、なんだ……。

予想外の場所への連結にマチュアは少し驚いた。収容されるとはいえ、貴族には相応の食事を出さねばならないということなのか。

数分間歩いて、3人の前に階段が現れる。階段を登ると扉が現れた。

「コック、ではないな」

「そうね」

「2人、でしょうか」

梯子の上から感じる気配は明らかに手練のものだった。向こうは臨戦状態ではないとは思われるが、敵には違いないだろう。

自然と腰に差した剣へ右手を添える。

「厨房に外へ繋がる所あるか?」

シレンがナナキへ尋ねる。

「食材搬入用の扉があるわ」

「分かった。俺が先に入って敵を引き付ける。その隙にお前らは行け」

「分かりました」

シレンの提案をあっさりと飲み込む。この場における一番優秀な彼の言葉に、従わない道理はない。

――伝説から団長の座を譲られたのは、伊達じゃないってわけね。

彼女の動きはまだ前西の諜報部団長マリメル・カトラスと比べたら及ばない部分は多い。だがマリメルが団長の座を譲った理由も、分からなくはない。最善の判断が早い。

「行くぞ」

シレンが、扉を開ける。

「やっときましたね!」

予想外に明るい声が3人の耳に届いた。

「しかしここから入ってくるとは、常道すぎるぞナナキ」

2つめは男の声だった。

「ダイガー・スクート、か」

シレンが呼んだ名前は、聞いたことのない名前だった。

「キュリス・インファランスに、ダイガー……。まさか諜報部からも造反貴族が出るとは思ってなかったわ」

作戦では一気にナナキとマチュアはすぐに突破するはずだったが、予想外の顔を見てナナキの足が止まった。

「俺にはどうやら平和と言うものが物足りないらしい」

ナナキと会話する背の高い男は、わざとらしく肩をすくめて見せた。ふざけていても分かる。かなりの強者だ。

「何が狙いか分かりませんが、シェージェ卿の命によりここから先へは行かせません!」

ダイガーの隣に立つのはマチュアと似た体形の、青髪の少女だった。出会う場所さえ違っていたならば、友達になっていたかもしれない見た目だ。だが、そんな彼女からも本能がかなりの警戒シグナルを出す。

「馬鹿か貴様ら。3対2だぞ? しかも貴様ら程度、俺一人でも十分だ」

堂々と命令を守ろうとするキュリスに対し、シレンが明らかな挑発を送った。あまり大きなことを言わないと思っていただけに、マチュアも少し驚いた。

「北の諜報部団長、シレン・フーラー、確かに強さは折り紙つきかもしれんが、自信過剰は身を滅ぼすぞ?」

思いのほか相手も挑発に乗ってくる。

「だったら試してみるか? 森全てを敵にすることが、どれほど無意味なことだった、まず貴様らから分からせてやろう」

若干顎を上げ、見下すように視線を向けるシレン。好戦的な敵たちだけに、キュリスが彼の言葉を聞くやすぐに突っ込んできた。スタンダートなブロードソードだが、速さが驚異的だった。

その攻撃に呼応するようにダイガーも突進してくる。彼の武器もまた標準的な剣だ。

「行くわよ」

相手の動きだしとすれ違うように、ナナキたちが厨房から抜け出していく。その二人を見向きもせず、孤児院側の戦士たちはシレンを狙った。

右手で剣を操ってキュリスの剣を止め、ダイガーの攻撃は左手の手甲で止める。

「まずは貴様を殺し、シェージェ卿への手土産としてくれる!」

頭に血が上った相手ほど御しやすいものはない。

「見物人もいなくなったことだ……俺も久々に戦いを楽しませてもらうぞ?」

静かなる獅子が、隠した牙を光らせ始めた。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- ゲーム日記

- 【中古】ポケットモンスター ホワイ…

- (2024-07-01 14:03:27)

-

-

-

- 気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…

- 可愛雀 麻雀牌ぬいぐるみ vol.1 字牌…

- (2024-07-01 17:06:00)

-

-

-

- 絵が好きな人!?

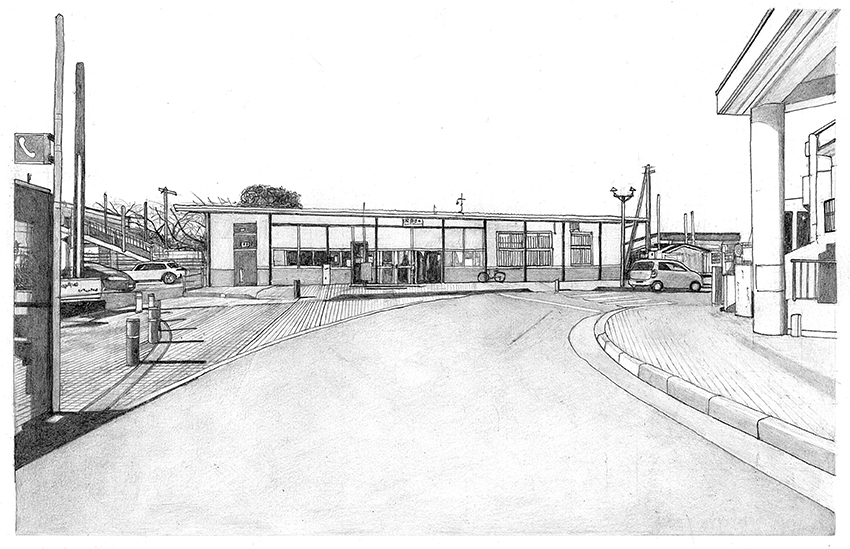

- 「すえドンの各駅停車」第36駅目 高…

- (2024-06-23 20:39:45)

-

© Rakuten Group, Inc.