第5話

「あの日の夕焼け」 第5話

そして、空虚で悪夢のような2週間は過ぎ、予定よりも少し早く彰人は帰国した。

12月24日 クリスマスイブ。もう街はクリスマス一色。幻想的なイルミネーションが街を彩っていた。しかし昭人の目には、街の灯りも楽しげに笑いあう人々の姿ももう何も映らない。

彼は、街から1時間ほど離れた墓地へときていた。そう。イブの日に、大切な人への贈り物を渡すために。

ゆきの墓に花を手向け、まるで目の前に彼女がいるかのように語りかける彰人。

そしておもむろに、ジーンズのポケットから指輪の箱を取り出し

「ごめんね。ずいぶん前から婚約指輪買ってあったのに渡すのが遅くなっちゃって。どうしてもクリスマスに渡したかったものだから…」とそれを花の隣に置いたのだった。だがその声は涙で振るえ、手は指輪の箱に触れられたまま動かなかった。

「ごめんな、ゆき。こんな渡し方になっちゃって」

彼はうつむいて涙を落とした。悔しかった。彼女が生きている間に、この指輪を自分の手で彼女の薬指にはめてあげたかったのに…。

彼はぐっと拳を握り締めた。

そこへ、ゆきの母親が花と、リボンのかかった紙包みを持って歩いてくる。

彼女の母親は彼を見つけると、しばらくの間沈黙を守っていた。

彼はゆきの母親に気づいて、急いで涙を拭うと立ち上がり

「あ、どうも。こんにちは」とまだ僅かに涙の残る笑顔で会釈した。

彼女の母が、花の隣に置かれている指輪のケースに気がつき

「これ、この子に?」と言った。

「はい。もっと早くにお渡しできたらよかったのですが…本当にもうしわけありませんでした。僕がついていながらこんなことに…」

昭人は深く頭を下げた。

「彰人さん、あなたのせいじゃないわ。あれは事故だったんですもの。誰が悪い訳でもないわ。さぁ、頭を上げてくださいな」

目を伏せたまま顔を上げる彰人。

「そうそう。この後ちょうど彰人さんのところへ行こうと思っていたんですよ」

「え?」

「これ、ゆきからのあなたへのクリスマスプレゼントです」と紙包みを彰人に手渡す。

「これをゆきが僕に…」

「えぇ。あの子の箪笥の引き出しの中にあったんです」

「そうだったんですか。わざわざどうもすみません」と一礼する。

君のいないクリスマス…僕はいったい、どんな顔で過ごしたらいいのだろう…。逢いたい…君に逢いたいよ、ゆき……。

マンションへと戻った昭人は、夕暮れの薄暗い部屋で、先ほどゆきの母親からことづけられた包みを開けてみることにした。

リボンをとき、包みを開けるとそこにはクリスマスカードと、ゆきの手編みのセーターが入っているのだった。カードを開くと『フォワイトクリスマス』のメロディーが流れ、懐かしい彼女のきれいに整った文字が目に入った。

「Merry Xmas!!

寒がりのあっくんへ、私からのプレゼントを贈ります。

これでこの冬は、風邪ひかずに暖かく乗り切れると思うよ。

これからもよろしくね。

ゆき」

彰人は、ゆきからもらった淡いブルーのセーターを抱きしめ

「ゆき…なんで俺1人残して行ったりするんだよ!どうしていいか分からなくなるじゃないか。俺、もう疲れたよ…」とセーターに顔をうずめ号泣した。

早く時が流れるといいね…だってそうすれば、それだけ早く君に逢えるから…。

早く…早く…時が過ぎて、僕を大気に変えてほしい…君と同じ、この星の大気になれるように……。

ガスの充満した室内で彰人はグラスにブランデーを注ぎ、最近眠れないからと言って病院からもらってきた睡眠薬をブランデーで流し込み、リビングのソファーに崩れるように横たわった。-やっとこれで君の元へ行ける…。

永遠の眠りへといざなわれる瞬間の感じは、どこまでも深く落ちて行くように心地よく安らぎに満ちていた。

無の世界の中で、どこか遠くから何か鈴のなるような音が響いてくるのに彰人は気がつく。

その頃、マンションの外では何度インターホンのベルを押しても何の応答もないので、理沙子が妙な胸騒ぎを感じていた。

-

-

- 美味しいお店を教えて!

- ベニズワイガニのセルヴェル・ド・カ…

- (2024-11-23 15:00:10)

-

-

-

- ●食べた物の画像♪

- きみくら茶寮アスティ店は落ち着いた…

- (2024-11-23 22:29:30)

-

-

-

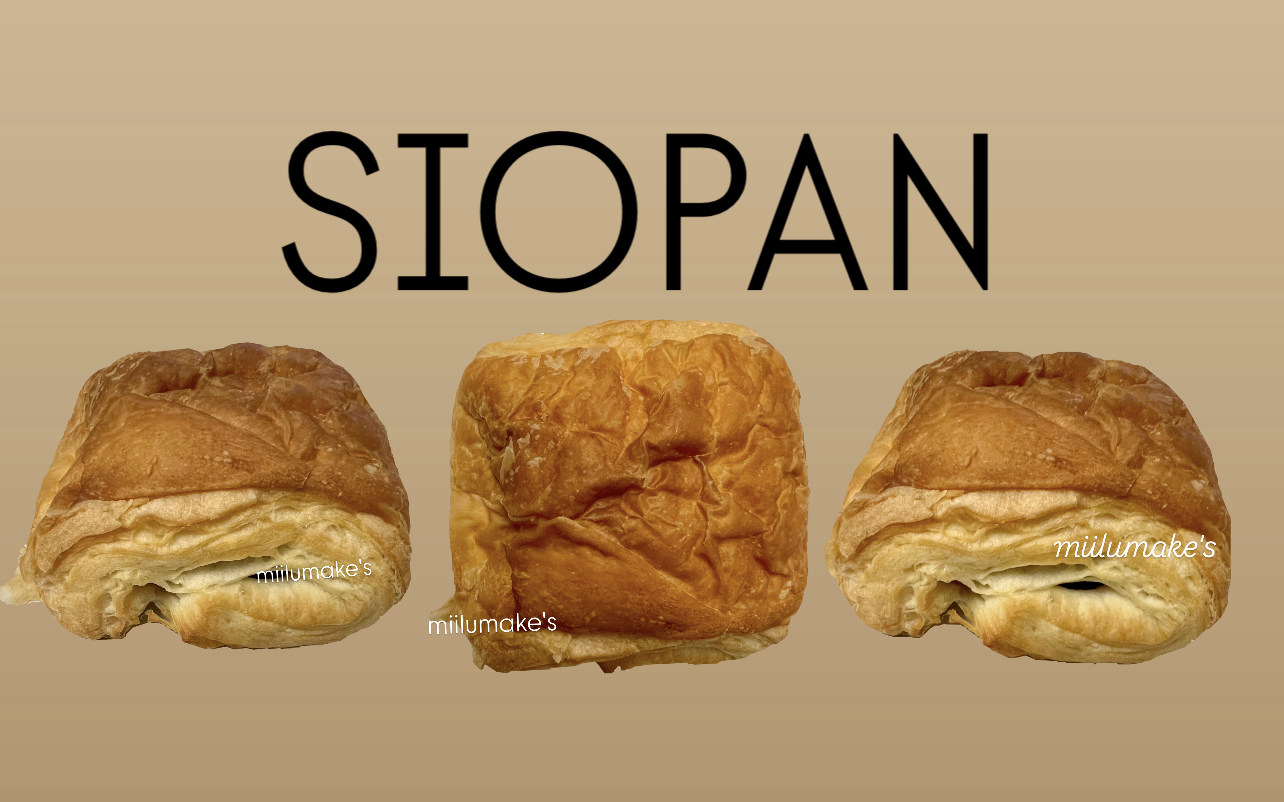

- パン!ぱん!パン!

- 塩パンと"あの甘さ"がまさかのコラボ…

- (2024-11-22 12:00:15)

-