Lately・・・番外編

彼は私より年下だった。仔犬のような瞳で、まっすぐに私を見つめてくる。眩しかった。ただ眩しかった・・・。

そして私はその眩しさを受け止めることが出来なかった。

当時の私は5年来の辛い恋に苦しんでいた。妻子ある人との恋。許されるはずはなかった。

別れよう・・・いつもそればかり考えていた。でもあの人に会い、抱かれると、離れられなくなる。その繰り返しだった。

あの日もあの人と会い、別れ話を切り出し、そして・・・抱かれた。私を抱いた後、すぐに背中を向けて寝息をたてるあの人が憎らしかった。

私は一人で飲みに行き、泥酔してしまった。まっすぐ歩いているつもりだったのに、千鳥足だったらしい。彼にぶつかってしまった。

「ダイジョウブですか?」と言い、仔犬のような濡れた瞳で私を見つめる。

『この子、きっと純粋なんだろうな・・・。私もこういう子と恋愛したら、もっと幸せだったかもしれない』

ふとそう思う。それからの記憶がない。

朝目覚めると彼の部屋にいた。私を介抱してくれたらしい。恥ずかしさと照れくささで、私は彼をからかいたくなった。

「あの・・・何もしてないわよね?」

「そ、そ、そんなことはしていません!」だって。

私の問いに、彼は耳まで真っ赤になっている。本当に純粋なのね。

もっとからかいたくなってきた。

「そんなことって、どんなこと?」と聞いてみる。

「どんなことでもいいです。さ、コーヒーが冷めますよ」

そういいながら、コーヒーカップを手渡してくれた。

動揺を隠そうとしているの?ムリよ。手が震えている。

でも彼のそんなところに好感をもった。彼のことをもっと知りたくなった。

それから私たちは休日ごとに会うようになった。会うたびに彼の純粋さを感じ、彼の素直さが心地よかった。

今まではあの人の言葉の裏ばかり考えていたから。相手の言葉を素直に聞くことが出来なくなっていた。

彼と一緒に過ごす時間は、私にとって心を深呼吸させる大切なひと時となった。

ある日、私たちは閉館時間ぎりぎりの美術館に「モネ展」を見に行った。

私も彼もモネの「睡蓮」が好きだった。

彼は青の「睡蓮」の前で立ち止まり、熱心に作品を見つめている。そのピュアな瞳を見ていると、私は自分が恥ずかしくなってきた。

私は彼にふさわしくない・・・そういう思いが頭をもたげてきた。

モネの晩年の「睡蓮」に目がいく。目を患ったモネが、それでも絵を描くことを諦めきれず、自分の思いをキャンバスにぶつけている。

『まるで、私だわ』

彼の純粋さに惹かれながらも、私は自分のどろどろとした感情をもてあましている。モネの晩年の絵は、そんな私の心のうちそのままだった。

彼はそんな私の心を感じ取ったのだろうか?いきなり肩を抱いて美術館の外へと私を連れ出す。

その力の強さに私は驚いた。

年下だと、少し見くびっていたところがあったのかもしれない。私の肩を力強く抱いた彼に男を感じた。

「どうしたの?なんだか怒っているみたいよ。もう手を離して、痛いわ」

私はそういって、彼の手を振りほどいた。

次の瞬間、彼は私をイチョウの大木に押し付け、唇を重ねてきた。心臓が止まりそうになった。

彼の唇は柔らかかった。そして温かく私の唇を押し包んでくれた。辛い恋に乾ききった私の心まで潤してくれるように。

唇を離し、彼は私の瞳を見つめてきた。

『貴女を抱きたい』

瞳がそう語っている。私は彼の想いを受け止めたかった。あの人のように、私の体だけを求めるのではなく、私自身を欲している彼にすべてをゆだねたかった。

私はゆっくりと頷いた。

彼は私の手を強く握り、歩きだす。

彼の部屋に着いた。鍵を開けるのももどかしく、彼は私を中に入れる。

強い力で抱きしめられる。震えているの?私は彼の顔を盗み見た。

緊張した顔で、私を見つめている。彼のそんなところが、好き。

再び私たちは口づけを交わす。今度は長く。お互いの深部まで理解できるような、長い長いキス。

彼は震える手で私の服を脱がせる。そして私たちは白いシーツの上に横たわる。

彼の熱い体が私を抱きしめ、それ以上に熱い唇が私の体に愛の印をつけていく。抱かれることがこんなに満たされることだったと、私は初めて知った。

知らず知らずのうちに、私の唇から吐息がもれ、私の鎖骨に口づけている彼の髪を揺らす。彼は潤んだ目で私を見つめた。

私の中で彼が初めて男になったとき、彼に対するいとおしさがこみ上げてきた。私の目が潤む。彼に悟られないように、そっと指でぬぐった。

嵐のような時が過ぎ、私と彼は抱き合ったまましばらく白いシーツの波に揺られていた。

彼が私のうなじに鼻をつけている。

「・・・何?」

「この香り・・・」

私は急に現実に戻されたような気がした。

そうだった、この香り・・・。

「何という香りなの?」

無邪気に彼が聞いてくる。私は言葉を詰まらせた。この香りは・・・。

「アルマーニのアクアディジオプールオムよ」

少しぶっきらぼうに答えた。彼は記憶にとどまるように、トワレの名前を呟いていた。

私たちは会うたびに愛し合うようになっていた。

彼は私の言った香りを買ったらしい。洗面台に無造作に乗っていた瓶を見つけたとき、私は背中に水を浴びせかけられたような気がした。

同じ香りをつけて愛し合う。私と彼、ではない。あの人と彼が同じ香りなのだ。

彼に抱かれるたび、私は自分の体が彼にはつりあわない汚れたものだと思わずにはいられなかった。

妻子ある人と、欲望にかられた時間を何度重ねたことか。

彼が切ない表情で私を抱くたび、罪悪感が私を襲った。彼にはもっと純粋な女性が似合っている。

別れなければ。彼とも、あの人とも。

私と一緒にいれば、俳優としての明るい未来がある彼がダメになる。

私は決心した。彼ともあの人ともスッパリ別れる方法を。

あの人は、あの人と妻の前で手首を切った私を見て腰をぬかした。これでもうひつこく私を追いかけてくるようなことはないだろう。

この出来事はきっと彼の耳にも入っているはずだ。なぜなら彼とあの人は同じ職場で働いているから。

左手首に巻いた包帯が目にしみる。

無性に彼に会いたかった。会って抱きしめて欲しかった。

しかし、もうそんなことをしてはいけない。私は歯を食いしばって、耐えた。

数日経って、彼に電話をした。憔悴しきった彼の声を聞き、私の心は揺れた。

「会いたい」

彼は言った。今会えば、私は自分の気持ちを抑えられなくなる。

「・・・今は会えないわ」

お願い、私に時間をちょうだい。

「どうしても会いたい。でなきゃ、僕の方が変になってしまう」

あの仔犬の瞳が目に浮かぶ。私も会いたい。

「もう少し待って」

「嫌だ。今すぐ会いたい。どうしても」

私は彼の前で自分の気持ちを殺すことが出来るだろうか?

いや、彼の将来のため、しなければいけないのだ。

私はため息をついた。

「わかったわ、今からそっちへ行くから」

心の扉にしっかりと鍵をかけ、私は彼の部屋に向かった。

彼は勢いよくドアをあけ、飛び出してきた。いとおしい人。

私は部屋に入る。彼の部屋で過ごした時間が、私の頭の中を駆け巡る。

彼は私の左手の包帯を見つめている。

「バカでしょ」

「どうして?」

「もうどうにもできなくなったの。私、自分の気持ちが・・・」

「僕のことを愛してくれていたんじゃなかったの?」

「・・・ごめんなさい。貴方のことは好きよ。でも・・・」

「愛じゃないというの?」

「私、愛されたかったのかもしれない。辛い恋を長い間していたから」

私は心の中で準備をしてきた言葉を淡々と口から出した。

彼はいきなり口づけてきた。白いシーツに倒れこむ。

このまま彼に抱かれたら、このまま彼と同じ時間を過ごしていけたら・・・。

そんな思いが心をよぎる。彼の背中に手を伸ばそうとした私の目の端に、洗面台に乗ったアルマーニの瓶が見えた。

私は再び手の力を抜き、全身で彼を拒否した。

彼は力なく起き上がった。きっと私の心が彼にないと思ったのだろう。

私は立ち上がり、「お別れね」と言った。

そして彼の部屋をでた。

ドアにもたれて、しばらく放心したように立ち尽くす私の耳に、彼の嗚咽が聞こえてきた。

私は耳をふさいで、その場を走り去る。

もう二度と私が彼と会うことはないだろう。TV画面で彼の活躍を見ることはあっても。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- おすすめアイドル

- <独占生中継> ANGERME CONCERT 佐…

- (2024-06-17 10:35:31)

-

-

-

- 特撮について喋ろう♪

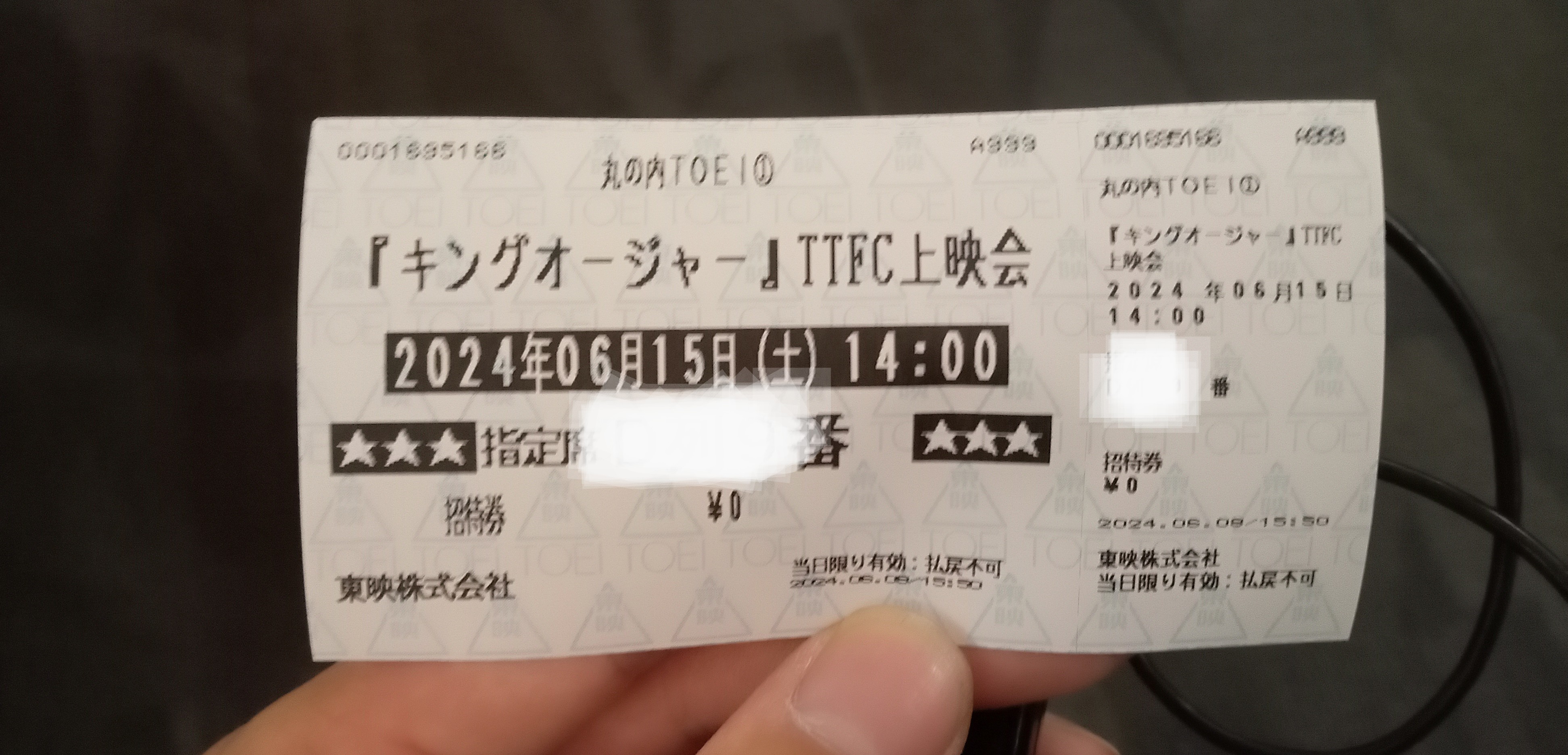

- 王様戦隊キングオージャー最終三話TT…

- (2024-06-23 23:27:12)

-

-

-

- アニメ番組視聴録

- アストロノオト、魔王の俺が~のアニ…

- (2024-06-23 21:53:19)

-

© Rakuten Group, Inc.