Vol.51-60

Book of Saturday

週末にゆったりとページを開きたい本をとりあげていきます。

週末にゆったりとページを開きたい本をとりあげていきます。

サッカーの見方は1日で変えられる/木崎伸也(東洋経済)

南アフリカで開催されたW杯が、ずいぶん昔のことのように思われる今日この頃。

日本が予想に反して(?)決勝トーナメントに進んだこともあり、日本人のサッカー熱もかなり高まったようです。

岡田ジャパンは直前にこれまでやってきたシステムを変更して、それが功を奏したという話を聞くにつけ、サッカーの奥深さを感じた人も多いでしょう。

そんな人にお勧めなのが本書です。

オランダ、ドイツに滞在した経験のあるスポーツライターの木崎氏は、世界の監督をはじめ多くのサッカー関係者に取材した内容をふまえて、一般の人にもわかりやすくサッカーの見方を解説してくれます。

例えば、今季からレアルマドリーの監督をつとめるモウリーニョがチェルシー監督時代に選手に配ったペーパーには、対戦相手ニューキャッスルの選手の特徴・弱点などが的確に書かれていて、なるほど“知将”と言われる所以だなと納得させられます。

さあ、サッカー観戦がいっそう楽しくなりそうですよ!

(Sep.2010)

南アフリカで開催されたW杯が、ずいぶん昔のことのように思われる今日この頃。

日本が予想に反して(?)決勝トーナメントに進んだこともあり、日本人のサッカー熱もかなり高まったようです。

岡田ジャパンは直前にこれまでやってきたシステムを変更して、それが功を奏したという話を聞くにつけ、サッカーの奥深さを感じた人も多いでしょう。

そんな人にお勧めなのが本書です。

オランダ、ドイツに滞在した経験のあるスポーツライターの木崎氏は、世界の監督をはじめ多くのサッカー関係者に取材した内容をふまえて、一般の人にもわかりやすくサッカーの見方を解説してくれます。

例えば、今季からレアルマドリーの監督をつとめるモウリーニョがチェルシー監督時代に選手に配ったペーパーには、対戦相手ニューキャッスルの選手の特徴・弱点などが的確に書かれていて、なるほど“知将”と言われる所以だなと納得させられます。

さあ、サッカー観戦がいっそう楽しくなりそうですよ!

(Sep.2010)

ゼロ年代の音楽-壊れた十年/野田 努、三田 格、松村 正人、磯部 涼、二木 信(河出書房新社)

1990年代を“失われた十年”と言ったりしますが、2000年代は“壊れた十年”ということのようです。

音楽は政治や経済、社会と無関係ではないという前提にたつと、海外のアーティストは直接的に政治や政治家に対する批判を歌にすることがあるのに、こと日本のアーティストについてはほとんどその意識がないと言えそうです。

確かに、J-POPをはじめとする日本人アーティストの歌は、そのほとんどが「LOVE」「恋愛」をテーマにしているというのはその通りでしょう。

日本国内で実際に反戦運動をしたことのある音楽ライターたちから見ると、その辺はずいぶんと物足りないと思われます。

多くの雑誌と同じように「スタジオボイス」が休刊となってしまいました。これは雑誌がインターネットに食われたという側面と、同誌が好んで取り上げてきたサブカルチャーというものが昔ほどは価値をもたなくなっていることを意味しているだと思います。

もし「スタジオボイス」が続いたら、特集として企画されたであろうこのテーマを、彼らは単行本の形で世に出しました。

しかもインファスからではなく河出書房新社から。

その頑固なまでのパワーには頭が下がります。

ゼロ年代のディスクレビュー150枚は、できれば実際に音楽を聴きながら読みたいものです。

インターネットでグローバリゼイションが加速し、多様な価値観が混在する世の中で、10年を総括する批評もまちまち、代表作もまちまち、というこの状況は、けっこう楽しく受け止めていいのではないでしょうか?。

そんなことを思いながら、週末ごとに味わうように読んでは音源をチェックする今日この頃です。

(Mar.2010)

1990年代を“失われた十年”と言ったりしますが、2000年代は“壊れた十年”ということのようです。

音楽は政治や経済、社会と無関係ではないという前提にたつと、海外のアーティストは直接的に政治や政治家に対する批判を歌にすることがあるのに、こと日本のアーティストについてはほとんどその意識がないと言えそうです。

確かに、J-POPをはじめとする日本人アーティストの歌は、そのほとんどが「LOVE」「恋愛」をテーマにしているというのはその通りでしょう。

日本国内で実際に反戦運動をしたことのある音楽ライターたちから見ると、その辺はずいぶんと物足りないと思われます。

多くの雑誌と同じように「スタジオボイス」が休刊となってしまいました。これは雑誌がインターネットに食われたという側面と、同誌が好んで取り上げてきたサブカルチャーというものが昔ほどは価値をもたなくなっていることを意味しているだと思います。

もし「スタジオボイス」が続いたら、特集として企画されたであろうこのテーマを、彼らは単行本の形で世に出しました。

しかもインファスからではなく河出書房新社から。

その頑固なまでのパワーには頭が下がります。

ゼロ年代のディスクレビュー150枚は、できれば実際に音楽を聴きながら読みたいものです。

インターネットでグローバリゼイションが加速し、多様な価値観が混在する世の中で、10年を総括する批評もまちまち、代表作もまちまち、というこの状況は、けっこう楽しく受け止めていいのではないでしょうか?。

そんなことを思いながら、週末ごとに味わうように読んでは音源をチェックする今日この頃です。

(Mar.2010)

東京大学のアルバート・アイラー―東大ジャズ講義録・キーワード編 (文春文庫)

菊地成孔はジャズ・ミュージシャンであり、文筆家でもあります。

音と言葉を自在に操る、その才能が生んだ貴重な一冊と言えるでしょう。

「東京大学のアルバート・アイラー―東大ジャズ講義録・キーワード編」

もちろん、同じ書名の<歴史編>と対になっているからセットで読んだ人もいると思われます。

ジャズを語る際のキーワード、「ブルース」、「ダンス」、「即興」、「音楽理論」。

この4つを、各分野ごとにゲスト(飯野友幸、野田努、大友良英、濱瀬元彦)を迎えて講義した記録です。

どういうわけか東大で。

いまやポピュラー音楽理論の大きな柱となっている「バークリー・メソッド」。それを一つの指標としながらも、そこに収まらない音楽のあり方、演奏のあり方を縦横無尽に語っていきます。

「バークリー・メソッド」を少しかじったことのある身としては、目からウロコが落ちるような、ワイパーでフロントグラスが見通せるようになるような、そんな爽快感を覚えることもしばしばで、とてもエキサイティングでした。

ものごとの本質を追究していこうという真摯な姿勢とウラハラな、どこか傲慢な印象が特徴の菊地氏ではありますが、実にいいことをたくさん語っています。

この語り口、この文章、この内容は、けっこうクセになります。

(Jul.2009)

菊地成孔はジャズ・ミュージシャンであり、文筆家でもあります。

音と言葉を自在に操る、その才能が生んだ貴重な一冊と言えるでしょう。

「東京大学のアルバート・アイラー―東大ジャズ講義録・キーワード編」

もちろん、同じ書名の<歴史編>と対になっているからセットで読んだ人もいると思われます。

ジャズを語る際のキーワード、「ブルース」、「ダンス」、「即興」、「音楽理論」。

この4つを、各分野ごとにゲスト(飯野友幸、野田努、大友良英、濱瀬元彦)を迎えて講義した記録です。

どういうわけか東大で。

いまやポピュラー音楽理論の大きな柱となっている「バークリー・メソッド」。それを一つの指標としながらも、そこに収まらない音楽のあり方、演奏のあり方を縦横無尽に語っていきます。

「バークリー・メソッド」を少しかじったことのある身としては、目からウロコが落ちるような、ワイパーでフロントグラスが見通せるようになるような、そんな爽快感を覚えることもしばしばで、とてもエキサイティングでした。

ものごとの本質を追究していこうという真摯な姿勢とウラハラな、どこか傲慢な印象が特徴の菊地氏ではありますが、実にいいことをたくさん語っています。

この語り口、この文章、この内容は、けっこうクセになります。

(Jul.2009)

エル・ブリの一日―アイデア、創作メソッド、創造性の秘密(ファイドン)

書店で見たときは、海外の美術書か写真集かと思いました。

それがなんと日本語の本でした。

“世界一人気のあるレストラン”といわれる、エル・ブリの本。

1,000点以上のカラー写真、レシピのほか、創作メソッド、料理哲学、エル・ブリの歴史、フェラン・アドリアの人生についても語られています。

ページの最初が夜明け、そして午前中、午後、夕方、夜、と、エル・ブリで何が起きているのかが、写真とテキストで綴られていくという、実にコンセプチュアルで、内容がつまった本。

僕は、料理にくわしいわけでもないけれど、この本に収録されていることは、とても刺激的です。

つまり、何か新しいものを創造するとは、どういうことなのか?

そして、人々を満足させ、幸福な気持ちにさせるとはどういうことなのか?

同じ職場で働く大勢のスタッフが一丸となって力を発揮するとはどういうことなのか?

そんな、誰もがぶちあたっては見過ごしてきた大きなテーマに真正面から取り組んで、結果を出した人たちの、まさにそのレポートともいえます。

飲み屋で6000円払うと思えば、ぜんぜん安い買い物。

毎週末ページを開いては、そのつど新しい発見がありますよ。

(Jan.2009)

書店で見たときは、海外の美術書か写真集かと思いました。

それがなんと日本語の本でした。

“世界一人気のあるレストラン”といわれる、エル・ブリの本。

1,000点以上のカラー写真、レシピのほか、創作メソッド、料理哲学、エル・ブリの歴史、フェラン・アドリアの人生についても語られています。

ページの最初が夜明け、そして午前中、午後、夕方、夜、と、エル・ブリで何が起きているのかが、写真とテキストで綴られていくという、実にコンセプチュアルで、内容がつまった本。

僕は、料理にくわしいわけでもないけれど、この本に収録されていることは、とても刺激的です。

つまり、何か新しいものを創造するとは、どういうことなのか?

そして、人々を満足させ、幸福な気持ちにさせるとはどういうことなのか?

同じ職場で働く大勢のスタッフが一丸となって力を発揮するとはどういうことなのか?

そんな、誰もがぶちあたっては見過ごしてきた大きなテーマに真正面から取り組んで、結果を出した人たちの、まさにそのレポートともいえます。

飲み屋で6000円払うと思えば、ぜんぜん安い買い物。

毎週末ページを開いては、そのつど新しい発見がありますよ。

(Jan.2009)

「しゅぼば」と読みます。

オス馬のことは「牡馬(ぼば)」、メス馬のことは「牝馬(ひんば)」。

いわゆるオスの種馬のことを「種牡馬」というわけです。

「産駒」は「さんく」と読みます。ルノーサンクとは無関係です、はい。

種牡馬の子供のことを「産駒」というそうです。

競馬には、そういった独特の用語がたくさんありますが、まあ、慣れてしまえばどうということはありません。

日本の競馬界において最も有名な種牡馬といえば、おそらく「サンデーサイレンス」ということになるのでしょう。

本書でも一番最初に扱われています。

ちなみにサンデーサイレンスとウィンドインハーヘア(彼女の髪にそよぐ風?)の子供がディープインパクトです。

長らく「サンデーサイレンス産駒」が圧倒的に強い時代が続いていました。それが、すでにサンデーサイレンス産駒(例えば、アグネスタキオン)の産駒(つまり、ダイワスカーレット、ディープスカイ、アドマイヤオーラ、リトルアマポーラ)が活躍する時代になっています。

さらに、サンデーサイレンスとは全く別の産駒も活躍する戦国時代に突入したといわれています。

そんな、どうでもいいようなことに興味をそそられる今日この頃です。

(Feb.2009)

オス馬のことは「牡馬(ぼば)」、メス馬のことは「牝馬(ひんば)」。

いわゆるオスの種馬のことを「種牡馬」というわけです。

「産駒」は「さんく」と読みます。ルノーサンクとは無関係です、はい。

種牡馬の子供のことを「産駒」というそうです。

競馬には、そういった独特の用語がたくさんありますが、まあ、慣れてしまえばどうということはありません。

日本の競馬界において最も有名な種牡馬といえば、おそらく「サンデーサイレンス」ということになるのでしょう。

本書でも一番最初に扱われています。

ちなみにサンデーサイレンスとウィンドインハーヘア(彼女の髪にそよぐ風?)の子供がディープインパクトです。

長らく「サンデーサイレンス産駒」が圧倒的に強い時代が続いていました。それが、すでにサンデーサイレンス産駒(例えば、アグネスタキオン)の産駒(つまり、ダイワスカーレット、ディープスカイ、アドマイヤオーラ、リトルアマポーラ)が活躍する時代になっています。

さらに、サンデーサイレンスとは全く別の産駒も活躍する戦国時代に突入したといわれています。

そんな、どうでもいいようなことに興味をそそられる今日この頃です。

(Feb.2009)

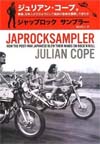

JAPROCKSAMPLER ジャップ・ロック・サンプラー -戦後、日本人がどのようにして独自の音楽を模索してきたか-/ジュリアン・コープ(白夜書房)

ジュリアン・コープというロック・ミュージシャンがいます。

エコー&ザ・バニーメンのイアン・マカロックとバンドを組んでいたという伝説もありますが、これは未確認。

個人的には、ティアドロップ・エクスプローズというバンドをやっていた頃のフロントマンとしてその名を憶えています。

そんな英国人ロッカーが、なんと日本のロックの歴史に関する本を書いているというから驚きです。

「JAPROCKSAMPLER ジャップ・ロック・サンプラー」というのが書名。

「~戦後、日本人がどのようにして独自の音楽を模索してきたか~」というサブタイトルまでついています。

かなり独断と偏見に満ちた内容ではありますが、彼がこの本を書き上げて出版した事の大きささらすれば、そんな些細なことは問題にならないでしょう。

マーティ・フリードマンのペラペラの日本語もすごいと思っていたら、この本の中にマーティの対談も収録されていました。

すごい人たちですね。

(Oct.2008)

ジュリアン・コープというロック・ミュージシャンがいます。

エコー&ザ・バニーメンのイアン・マカロックとバンドを組んでいたという伝説もありますが、これは未確認。

個人的には、ティアドロップ・エクスプローズというバンドをやっていた頃のフロントマンとしてその名を憶えています。

そんな英国人ロッカーが、なんと日本のロックの歴史に関する本を書いているというから驚きです。

「JAPROCKSAMPLER ジャップ・ロック・サンプラー」というのが書名。

「~戦後、日本人がどのようにして独自の音楽を模索してきたか~」というサブタイトルまでついています。

かなり独断と偏見に満ちた内容ではありますが、彼がこの本を書き上げて出版した事の大きささらすれば、そんな些細なことは問題にならないでしょう。

マーティ・フリードマンのペラペラの日本語もすごいと思っていたら、この本の中にマーティの対談も収録されていました。

すごい人たちですね。

(Oct.2008)

男の隠れ家を持ってみた/北尾トロ(新潮文庫)

「男の隠れ家」というのは、なんかロマンを感じさせますね。

子どもの頃に「基地」と称する隠れ家を造ったりしたのと一緒ですね。

それを仕事としてやってしまう北尾トロ氏というのもなかなかのものです。

ただ、隠れ家をもったからといって、すぐに何か事件が起きるわけでもなく、新しい自分と出会えるもんでもない。

そういう日々の記録、心の動きを文章にしていくトロ氏。

そして・・・。

北尾トロというライターのイメージがこれを読んで少し変わりました。

僕も一生に一度くらいは、隠れ家をもつことがあるのかな(ないか)。

(Jul.2008)

「男の隠れ家」というのは、なんかロマンを感じさせますね。

子どもの頃に「基地」と称する隠れ家を造ったりしたのと一緒ですね。

それを仕事としてやってしまう北尾トロ氏というのもなかなかのものです。

ただ、隠れ家をもったからといって、すぐに何か事件が起きるわけでもなく、新しい自分と出会えるもんでもない。

そういう日々の記録、心の動きを文章にしていくトロ氏。

そして・・・。

北尾トロというライターのイメージがこれを読んで少し変わりました。

僕も一生に一度くらいは、隠れ家をもつことがあるのかな(ないか)。

(Jul.2008)

かつての名作に続編ストーリーができたみたいです。

携帯電話でダウンロードできて、しかも「序章」は無料!

こりゃやるっきゃないな、と「序章」を早々とクリアし、ここから有料となる「セオドア編」「リディア編」をダウンロード。

これらも何とかやり終えて、「次」がリリースされるのを待っております。

ゲームはそれほどやる方じゃないですが、たま~にRPGをやりたくなりますね。

「ファイナルファンタジー」にしても「ドラゴンクエスト」にしても、音楽がいいから飽きずに楽しめます。

(Mar.2008)

携帯電話でダウンロードできて、しかも「序章」は無料!

こりゃやるっきゃないな、と「序章」を早々とクリアし、ここから有料となる「セオドア編」「リディア編」をダウンロード。

これらも何とかやり終えて、「次」がリリースされるのを待っております。

ゲームはそれほどやる方じゃないですが、たま~にRPGをやりたくなりますね。

「ファイナルファンタジー」にしても「ドラゴンクエスト」にしても、音楽がいいから飽きずに楽しめます。

(Mar.2008)

1977年以降にリリースされたものを対象に、「スタジオボイス」がオルタナティブミュージックを特集しています。

いったい何が「オルタナ」なのか、はっきりした定義はあるようなないような。

チャールズ・ヘイワーズのディス・ヒートがオルタナという人もいれば、スロッビング・グリッスルがそうだという人もいます。

ウィキペディアによると「現在の商業的な音楽や流行音楽とは一線を引き、時代の流れに捕われない普遍的なものを追い求める精神や、前衛的でアンダーグラウンドな精神を持つ音楽シーンのこと」とありました。

また別のところには「1980年代初期のアメリカで大学の校内ラジオ(カレッジ・ラジオ)で流されていた様な、メインストリームに依存しない主にロックを中心としたヒップなポピュラー音楽の総称である。1990年代初期に入りこうした音楽が若者の心をつかむようになり、売上げやチャートでのランキングを伸ばし、それまでビルボードチャート上位にあったロックやダンスチューンに取って代わるようになった」ともありました。

となると、商業的とか流行音楽と一線を引くひかないは関係ないかもしれません。

うーむ、けっこうむずかしい世界のようです。

(Feb.2008)

音楽はなぜ「ドレミ」で奏でるのか?。

これまで疑問に思ったことってありませんか?

ピアノの鍵盤は整然と白・黒が規則正しく並んでいます。

左が低く、右が高く、12音階が繰り返しています。

真ん中へんの「ラの音」は、A=440Hz(前後)で調律されます。

楽曲には、主音があって、和音が構成され・・・。

なんていう、音楽の前提を疑ったことのある人たちの話です。 そもそもそんな「きちんとした」「楽曲」でなくても(フリーフォーム、音響、ノイズ)音楽として楽しめるんではないか?

音楽はもっと自由でいいのではないか?

いわゆる楽曲も聴きますが、たまにはこういう音楽に接してみてもいいですね。

(Jan.2008)

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 田原俊彦さん・としちゃん・トシちゃ…

- KING of IDOL 踊るパワースポット!

- (2025-10-05 15:16:43)

-

-

-

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス

- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…

- (2025-11-21 18:37:01)

-

-

-

- クラシック、今日は何の日!?

- 鼻が詰まってるので花粉症に良いとさ…

- (2024-09-21 22:11:23)

-

© Rakuten Group, Inc.