アル・ジャジーラは「急成長」によって現在は約4000万人の視聴者がいるとか。

96年にカタールの支配一族(サーニー家)による財政的支援によって開局・運営されてきたアル・ジャジーラは、現在ではスポンサー収入が40%を占めているようです。

アル・アラビーヤ(サウジ)なんかもアル・ジャジーラの「二番煎じ」を狙っているようですが。

(Jul 4, 2005 11:44:20 PM)

PR

X

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(16)歴史

(47)経済

(47)政治

(45)社会

(44)哲学・思想・文学・科学

(44)サブカル・小説・映画

(43)音楽・文化

(20)スポーツ・ゲーム

(13) C58、C50 亀山機関…

GKenさん

GKenさん

─ 灼熱 ─ HEAT1836さん

余多歩き くれどさん

tabaccosen breton005さん

ミョウの魅 stadanさん

ぶらぶらブラジル日記 Gaobrazilさん

沖縄でよんなよんな sinarsinarさん

りゅうちゃんミスト… りゅうちゃんミストラルさん

再出発日記 KUMA0504さん

GKenさん

GKenさん─ 灼熱 ─ HEAT1836さん

余多歩き くれどさん

tabaccosen breton005さん

ミョウの魅 stadanさん

ぶらぶらブラジル日記 Gaobrazilさん

沖縄でよんなよんな sinarsinarさん

りゅうちゃんミスト… りゅうちゃんミストラルさん

再出発日記 KUMA0504さん

Comments

日本刀ファン@ Re:★ NHKはウソだ! 『その時歴史が動いた 鉄は国家なり ~技術立国 日本のあけぼの~』について (旧・建設予定地) 接触編(02/21)

とにかく歴史的古代日本で生み出された…

Nov , 2025

Oct , 2025

Sep , 2025

Aug , 2025

Jul , 2025

Oct , 2025

Sep , 2025

Aug , 2025

Jul , 2025

Jun , 2025

May , 2025

Apr , 2025

Mar , 2025

Feb , 2025

May , 2025

Apr , 2025

Mar , 2025

Feb , 2025

Freepage List

Keyword Search

▼キーワード検索

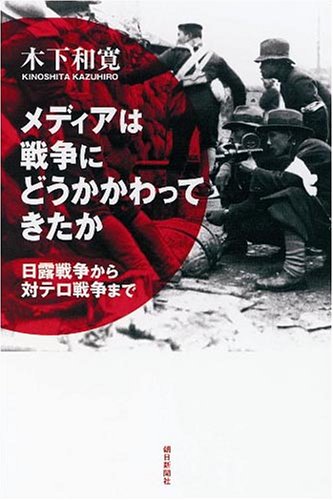

テーマ: 社会関係の書籍のレビュー(95)

カテゴリ: 政治

なにせ朝日新聞の記者です、この人。

それなのに、政府の「情報発信力」の低さについて、「戦力であり国力」でもあるメディア、という観点から問題視しているのです。それは、大メディアに従事するものとしては、「操作的公共性」への反省が、あまりにも欠けている姿勢ではないのか…

とはいえ、メディアの「戦争参戦史」としては、かなり面白い。

メディア対応の大切さが、よくわかる本になっています。

日露戦争では、講和締結の圧力になったメディア。その講和会議では、小村寿太郎が最悪のメディア対応をおこない、巧者ウィッテに大敗北。第一次大戦では、検証不能の虐殺記事が捏造され、欧米メディアはプロパガンダ機関となりさがってしまいます。ポーランドがソ連赤軍を打ち破った「ビスワ川の奇跡」は報道されず、それが後の「ワルシャワ蜂起」の黙殺にもつながったのではないか、という指摘も面白い。それとは対照的に、全世界に報道されたフィンランドとソ連の戦い。ほかにも、宋美齢の欧米メディアへの巧みな対応と、日本軍の拙劣さ。フォークランド紛争では、英国は米国を引き入れるため、イラン大使館人質事件とからめたメディア戦略を展開したらしい。報道統制とプロパガンダは、湾岸戦争などで頂点に達したという。環境テロ騒ぎとなった、あの有名な水鳥写真だけではありません。「ナイラの証言」やセルビアの「強制収容所」報道にいたっては、大手PR会社によるイベントだったらしい。これには、さすがに読者も唖然とさせられてしまうでしょう。みなさまにお薦めしたい一冊になっています。

他にも興味深い内容が続いています。

ゲッペルスの強力な宣伝戦は、戦争を局地化するためで、米メディアに親ナチの記事を書かせることに、ある程度成功していたらしい。それに対して、親密なメディアとの関係を築いて、語り口で魅了し協力をひきだす、F・ルーズベルトやチャーチルのスタイル。流れなかったヒロシマの悲劇。こうした英米の「自主性を阻害しないながらも、強権を発動することをためらわない」スタイルは、やがて一世を風靡することになります。その英米ですら、朝鮮戦争では一転、公明新聞にも登場する、共産陣営の「北朝鮮被害者」像の餌食になってしまう。特派員をしめつけウソを重ねて、反発を買ってしまったらしい。ベトナム戦争では、これとは一転、検閲と取材規制なしで、協力的な報道を引き出したため、泥沼化しても報道統制ができなかったという。有名な「残酷なテレビ映像」も、当時は取材から報道まで5日もかかる速報性のなさも手伝って、意外と流されていないようだ。ベトコンを壊滅させ、北ベトナム正規軍の介入を必要にした「テト攻勢」での勝利は、どうして知られなかったのか。活字メディアは、テレビなどに判断基準をあたえる役割をになうことで生き残った、という指摘ともども、たいへん面白い。

今にいたる政府・軍当局の逆襲は、フォークランド紛争から始まったという。「プール取材」「エンベッド(軍埋めこみ型)」方式の一般化。テレビ・メディアは、カメラ一体型ビデオの普及によって「速報性」を獲得したため、「現場に行かなければならない」。その弱さを利用して、「取材を認めない」脅しをかけ、従軍取材への規制を認めさせ、新聞とテレビの2つに、メディアを分断することに成功したという。CNNは、米メディアゆえに湾岸戦争時には圧力を与えられたものの、「中東のBBC」アルジャジーラやアル・アラビア相手では効くはずもない。

一つ一つの細部の掘りさげこそ、やや浅いものの、日露戦争から網羅的に論及することで、大きな流れが示されていてすばらしい。そうした分野に疎いものにとっては、たいへん悦ばしい書物です。政府批判をおこなえる環境というものが、どれくらい大切なことなのか。そもそも、自国民も外国の人々も、その環境がないメディアが発信する情報に対しては、信頼をおかないのです。複数の声が存在しないと、事態の悪化とともに、不信は加速度的に累積して政権の瓦解をまねいてしまう。ナチスや、湾岸戦争のブッシュ政権とは、そんな典型的事例であるらしい。

取材してきた記者を受け入れる。

定期的に速報性をもった発信をおこなう。

国益と称して、ウソやゴマかしをして、取材者や国民に不信感をもたれない。

親密なメディアとの関係を保つ …

こんな簡単にみえることが、なぜ日本でできないのか。

評者ならずとも、理解に苦しむことでしょう。また他にもNHKは、「中国語放送」や「英語放送」を始めて、アジアのCNN的役割をになわせるべきではないのか。ついつい、国益の観点から、そう思わせてしまうほど、アルジャジーラなどの躍動は、すばらしい。

とはいえ、いささか冒頭の疑念がよぎってしまうのが、気がかりといえるかもしれません。人はメディア(媒体)を通してしか、現実を認知することができません。この構造からくる、「操作的公共性」への反省が、あまりにも筆者には欠けているのではないか。「操作性」そのものには、あえて踏みこみません。メディアである以上、「操作」の次元は不可避だからです。問題は「公共性」の側にある。はたして、政府に対立するだけで、公共の領域を確保するのに十分だろうか。「政府からの自由」のみならず、存在しない集合体、メディアを通してしか現れることのない、「国民」からの自由も、それと同じくらい大切なものではないのか。

いかなる、少数意見に対しても、広く開かれていること。

そうした弱い個人の声をたえず掬いあげていくこと。

それは、「国民」という発想とは、対極にあるものではないでしょうか。

むろん、そんなことは、とっくに著者たちや所属新聞社が認識して実行に移しているはず、と評者は信じたい。というわけで、すこし甘めの評価をしてあります↓

評価 ★★★☆

価格: ¥1,470 (税込)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[政治] カテゴリの最新記事

-

★ 民主党はなぜ戦わない?! 小沢代表秘… Mar 7, 2009 コメント(3)

-

★ 世界一の新聞社と主筆、読売新聞と渡辺… Nov 9, 2007 コメント(3)

-

★ 鉄道政治・社会学へのいざない 原武… Jun 13, 2007 コメント(1)

アル・ジャジーラ

HEAT1836

さん

政府対メディア、メディア対国民

saihan さん

はじめまして&TBありがとうございました。

なんでTB頂いたのだろう?と悩みつつ私なりにコメントを。

私個人は「メディアは政府批判のためにある」という美辞麗句を全然信じてないんですけどね。

メディアが政府に働きかけて法制度を自分たちに有利に操作したり、メディアに不都合な情報を隠蔽していて国民を欺く事例をたくさんみてきましたから。

この本では太平洋戦争での日本のメディアはどう書かれているのでしょう? 政府に弾圧を受けた被害者の側面が強調されがちですが、積極的に戦争を煽った加害者としての責任もあるのではないかと思うのですが。 (Jul 5, 2005 12:23:44 AM)

なんでTB頂いたのだろう?と悩みつつ私なりにコメントを。

私個人は「メディアは政府批判のためにある」という美辞麗句を全然信じてないんですけどね。

メディアが政府に働きかけて法制度を自分たちに有利に操作したり、メディアに不都合な情報を隠蔽していて国民を欺く事例をたくさんみてきましたから。

この本では太平洋戦争での日本のメディアはどう書かれているのでしょう? 政府に弾圧を受けた被害者の側面が強調されがちですが、積極的に戦争を煽った加害者としての責任もあるのではないかと思うのですが。 (Jul 5, 2005 12:23:44 AM)

Re:政府対メディア、メディア対国民(07/04)

春秋子

さん

saihanさん、はじめまして。

>なんでTB頂いたのだろう?と悩みつつ私なりにコメントを。

あ、いや、メディア批判でしたので、こんな内容も関係するかな、と…。

>私個人は「メディアは政府批判のためにある」という美辞麗句を全然信じてないんですけどね。

どちらかといえば、この本はそんな対極にあるような本で、そういう考え方の人には不満が募るかもしれません。

>メディアが政府に働きかけて法制度を自分たちに有利に操作したり、メディアに不都合な情報を隠蔽していて国民を欺く事例をたくさんみてきましたから。

それはメディアは、政府からも視聴者からも、独立しているという表現の端的な表れかもしれません。それはメディアが視聴者個人に開かれていないかぎり、「国民の知る権利」の阻害につながるおそれがある事態でもあるでしょう。

>この本では太平洋戦争での日本のメディアはどう書かれているのでしょう? 政府に弾圧を受けた被害者の側面が強調されがちですが、積極的に戦争を煽った加害者としての責任もあるのではないかと思うのですが。

どちらかといえば前者でしょうか。英米流の「後者」の協力を引き出すやり方のうまさと対比させて、ソ連やドイツ、日本の限界、すなわち、メディア自身が信頼されなくなってしまう事態をおこしてしまう拙劣さを問題にしていますから。

従来の戦前メディア論とは、やや異なった視角があって、面白いことは確かですね。

(Jul 5, 2005 03:59:14 PM)

>なんでTB頂いたのだろう?と悩みつつ私なりにコメントを。

あ、いや、メディア批判でしたので、こんな内容も関係するかな、と…。

>私個人は「メディアは政府批判のためにある」という美辞麗句を全然信じてないんですけどね。

どちらかといえば、この本はそんな対極にあるような本で、そういう考え方の人には不満が募るかもしれません。

>メディアが政府に働きかけて法制度を自分たちに有利に操作したり、メディアに不都合な情報を隠蔽していて国民を欺く事例をたくさんみてきましたから。

それはメディアは、政府からも視聴者からも、独立しているという表現の端的な表れかもしれません。それはメディアが視聴者個人に開かれていないかぎり、「国民の知る権利」の阻害につながるおそれがある事態でもあるでしょう。

>この本では太平洋戦争での日本のメディアはどう書かれているのでしょう? 政府に弾圧を受けた被害者の側面が強調されがちですが、積極的に戦争を煽った加害者としての責任もあるのではないかと思うのですが。

どちらかといえば前者でしょうか。英米流の「後者」の協力を引き出すやり方のうまさと対比させて、ソ連やドイツ、日本の限界、すなわち、メディア自身が信頼されなくなってしまう事態をおこしてしまう拙劣さを問題にしていますから。

従来の戦前メディア論とは、やや異なった視角があって、面白いことは確かですね。

(Jul 5, 2005 03:59:14 PM)

Re:アル・ジャジーラ(07/04)

春秋子

さん

HEAT1836さん、こんにちわ。

最近、更新が少なくて悲しいです(泣)

>アル・ジャジーラは「急成長」によって現在は約4000万人の視聴者がいるとか。

>96年にカタールの支配一族(サーニー家)による財政的支援によって開局・運営されてきたアル・ジャジーラは、現在ではスポンサー収入が40%を占めているようです。

うわ!!詳しい説明ありがとうございます。

しかし、羨ましいですよね、そんな世界的なニュース配信局をもてるなんて。

日本も、中国語、英語の国際ニュース衛星放送を開始してほしいと思います。 (Jul 5, 2005 04:02:52 PM)

最近、更新が少なくて悲しいです(泣)

>アル・ジャジーラは「急成長」によって現在は約4000万人の視聴者がいるとか。

>96年にカタールの支配一族(サーニー家)による財政的支援によって開局・運営されてきたアル・ジャジーラは、現在ではスポンサー収入が40%を占めているようです。

うわ!!詳しい説明ありがとうございます。

しかし、羨ましいですよね、そんな世界的なニュース配信局をもてるなんて。

日本も、中国語、英語の国際ニュース衛星放送を開始してほしいと思います。 (Jul 5, 2005 04:02:52 PM)

そういえば

春秋子

さん

言論統制といえば、こんな本もございます

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4121017595/qid=1120823607/sr=8-2/ref=sr_8_xs_ap_i2_xgl14/249-1582608-1144333

レビューもよろしければご覧下さい。

http://plaza.rakuten.co.jp/boushiyak/diary/200502250000/ (Jul 8, 2005 08:55:39 PM)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4121017595/qid=1120823607/sr=8-2/ref=sr_8_xs_ap_i2_xgl14/249-1582608-1144333

レビューもよろしければご覧下さい。

http://plaza.rakuten.co.jp/boushiyak/diary/200502250000/ (Jul 8, 2005 08:55:39 PM)

Re[1]:アル・ジャジーラ(07/04)

HEAT1836

さん

春秋子さん、こんにちは。

>最近、更新が少なくて悲しいです(泣)

すみません、そろそろゆっくりとですが復活します。

春秋子さんのような博識の方に悲しんでもらえるとは、とても光栄に思ってます。

(Jul 10, 2005 06:36:12 AM)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--