信州学小全

信州学小全

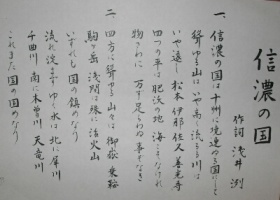

信濃の国1,2番 10州に境連なる国(全国一に多い)

この県歌誕生には凄い歴史があります。北村季晴作曲 浅井列(さんずいあり)ソナタ調が人気でた理由らしい。

信州の各カテゴリーに関しては上記フリーPにアップしています。

そして、総合的学術的、アカデミック的総括ともいえる信州学というテーマ。

信州では、第一人者の市川健夫先生が「信州学大全」を信毎より出版。

高価な本ですが、おすすめです。小生は、先生の本中心にまとめてみたく思います。これも、時間かかることですので少し時間ください。もちろん、小生私見もかなり入っていますのでご了承くださいね。なお、加瀬氏、「不思議の国信州」著者丸山氏、ハミダスのF氏などは比較的面白系ではあるが、市川先生のとは対照的で様々な意見があって面白いと思っています。

●豊葦原瑞穂の国日本。伊奈、信濃の国、みすずかる信州(神州)、江戸時代の徳川幕藩体制での藩政で上田藩、小諸藩、岩村田藩、高島藩、松本藩、高遠藩、飯山藩、須坂藩、飯田藩などの近代から廃藩置県で筑摩県、長野県、中野県などから松本と長野の争いが約80年くらい続いた歴史もある。現在は、長野県に決定。一般的には、信州に馴染みがある。筆者も信州をよく使う。

●シナの木

亜高山帯にあるシナの木は信濃の国の語源という説がある。麻、綿などが開発されるまでの古代人の服装素材として利用されたらしい。また、カムラシ/

大麻も多かったようだ。信州では、北信地帯で江戸時代から菜の花からの菜種油と綿花が多く栽培されました。綿花が発見されるまではこれらが多かった。古代の映画やドラマにはよく登場していますね。

長野県立歴史館にあるシナの木。里ではあまり見かけません。

●信州合衆国

新たに聞いた言葉ですが納得です。北信、東信、中信、南信と分けるのは周知されています。本当に地域によって、随分と違いがありますね。各盆地が多いので文化がかなり違うのでまた納得。

●鰤と鮭

お年取りの御魚は、関東圏といわれる長野県ではありますが、松本や木曾、南信方面は、関西、名古屋、東海、静岡などの影響がかなり見られるので鰤が多いようだ。京都など関西の影響が多い加賀、富山、上越糸魚川周辺まで鰤文化があったので富山経由で野麦街道から信州に鰤が運ばれて定着してきた歴史があるようだ。筆者は北信在住で昔から鮭でした。ちょうど、フォッサマグナとも重なるように思います。野麦街道が鰤街道として有名ですが、塩、塩丸いか、塩漬けの鰤や鮭は信州らしさがあります。鮭も鰤もどちらも美味しいですね。これを見た方は鰤と鮭どちらがお好きですか?

また、油街道では、千曲川北部の菜種油は江戸で高い評価あり、大笹街道がある(須坂の田中本家はこれで商売でも大成功で有名です)。お茶壷道中として、遠州街道などが利用されたようだ。やはり、特産物流通により別名があるのは当時の生活や経済活動がわかる。

鮭と言うと10数年前からカムバックサーモンキャンペーンがあり、昔は、鮭の豊漁であった河川に稚魚を流し、昔の鮭の遡上をもくろんだ。(当時、小生は広告代理店勤務時代盛んにTVなどメデイアでも騒がれたが、ダムが多いので無理な企画だったようで企画は中止されています。いつの日か、鮭の遡上が見られる時代が来るといいなあ!と期待しています。

●丸餅と切り餅

丸餅は関西方面、切り餅は関東方面に多い。当地北信では、切り餅が多く、丸餅は正月のお供えの鏡餅として使用することが多い。市川先生に寄れば、湿度でカビが生えやすいことも起因しているようだ。温暖な関西では丸餅になったようだ。伊勢湾と敦賀湾を結ぶ線が境界線らしい。

●糸魚川・静岡構造線 フォッサマグナ 中央構造線

地形的にもっとも信州を分断し、産業、機構、文化などに大きな影響を与えている。

●塩の道

千国街道が謙信・信玄の友情?「敵に塩を送る」で有名ですが、信州・信濃は岩塩がほとんど無く、現在のような流通システムが無かった時日本海、太平洋の塩に命がけで頼ったんですね。塩丸いか、鰤、鮭、秋刀魚、鰯、鯖などそういえば、塩で味付けたのが本当に昔から多い。筆者も塩鮭などは特に好物でもあります。

なお、塩尻市と上田市の塩尻という地名は読んで字の如く塩の最終地点で尻 、終点という意味がある。

ちなみに、信州はこの塩が貴重品だったので、漬物での長期保存としての利用も多かった。そして、高血圧や心臓病など塩分取りすぎが現在でも問題視されてはいる。

●栄村(秋山郷)など新潟県境は、日本だけでなく、世界的な豪雪・深雪地帯。栄村森宮野原では、昔教科書で昭和20年ごろ約8メートルの積雪と習った記憶あります。最近は、地球温暖化の影響下積雪は少し減っているようです。中野高社山と大町中綱湖以北が新潟域らしく、大きく文化が北陸や新潟文化圏でもあるようだ。例 かんじき、ちまき等々

また、秋田またぎの子孫が熊狩りをしているようだ。

秋山郷大滝 地元の自慢らしい豪快な滝です。栄村は焼畑農業、平家の落人伝説など深山には、厳しい生活の中に浪漫も感じます。

●謙信・信玄の史上有名な川中島の戦いでの本当の理由は?

謙信、信玄とも善光寺平の肥沃な土地とそこで収穫される米などの争奪戦とのことらしい。2007年NHK大河ドラマは、風林火山に決定。諏訪、川中島もドラマで登場しますね。楽しみです。キャストなどはまだ未定。山本勘助が主役とか?川中島の戦いでは、よく知られた信玄の軍師。

眞田一族 信玄時代には松代海津城が建設された歴史があるようですが、信州学ではたびたび松代藩が登場しますのでエコール・ド・松代の暖簾をアップしておきます。小生も松代はたまに行きますが、外部を受け入れる開放的な感じが以前より出てきておりますね。イベント・行政そいsて何より住民意識改革によって街は変わるといういい例かと思います。

●ぶどう、りんご、赤石茶、お米、野菜などの果樹が美味しい訳は?

年間、昼夜の寒暖差が甘みと酸味などとの絶妙なバランスで人気ある。特に、夏、秋の寒暖差がポイントのようだ。

特に、巨峰ぶどうは、須坂、中野、東御市などが主力で日本一です。林檎は、青森県についで二位。

●信州上田小県の上小地区や須坂・小布施・中野などは年間平均雨量が日本の地中海瀬戸内ともいわれる少雨地域より雨量が少ないって本当?

市川先生によれば本当らしく800~1000ミリ前後で瀬戸内は1300ミリ位とのこと。そういえば、少雨で上記果物の糖度があがり、寒暖差や石ころの多い扇状地などは格好の果樹地帯で美味しい果物王国になっているんですね。特に、林檎は青森についで2位、葡萄の巨峰は山梨を抜いて1位など。果物はトップクラスである。筆者も林檎や葡萄、ももなどをよく知っていますが、やはり、美味しいです。全国におすすめです。

●野麦街道は、岡谷女工哀史「ああ、野麦峠」山本茂美著 で悲惨な歴史のイメージが強いが実際は、フィクションで、食事も美味しかったようだし、待遇も上々でもあったらしい。野麦は地元では隈笹のことらしい。

●信州の街道

他の上記フリーPにまとめてありますので詳細はご参照ください。

まずは、大化の改新以降官道として東山道があった。上田の信濃国分寺や松本にも国府があったといわれる。馬の名産地も多く、馬の運搬、防人などの利用も多かった。そして、江戸時代の中山道が縦断し、江戸5街道の一つとして当時の一級国道であった。他に北国街道、善光寺街道、千国街道、伊那街道、佐久甲州街道、甲州街道、秋葉街道、野麦街道、松本街道、谷街道、大笹街道、保福寺街道、祢津街道、大町街道、平林街道など幹道、支道が多くありました。現在は、国道、県道、高速道などが整備されました。多くは、昔の街道沿いを通っているようです。

北国街道 海野宿

●信州は飛鳥時代などに高句麗の渡来人が多いのは本当?

麻績村は渡来人が麻の技術を伝えたり、千曲市森将軍塚など積石遺跡は、朝鮮文化の積み方で信州には須坂(八町鎧塚古墳 東日本最大級)、大室、千曲市などに足跡が多いようだ。

●信州には馬、牛がたくさん飼われていた?

東山道時代ころから、特に、馬は現在で言う国営で牧場が多く、望月、南牧村、高山村牧、山ノ内町夜間瀬上流地域、木曽馬の木曾、伊那地方など太古の時代は、牛馬が野山を駆け回っていたんですね。群馬の神津牧場が信州とも関係深く、バターで有名でした。畜産は、長野県でも盛んです。須坂市灰野地区は三原道という群馬への牛道があったようです。牛は農耕用としてトラクターなどが開発される前までの重要であり、馬とともに家族同様一緒に住んでいた時代もあり、のどかではあります。衛生的には問題多かったが!その後、ホルスタイン種が牛乳需要の高まりで増えました。

●おやき、にらせんべい、ひんのべ、おにかけそば等々郷土食が多くありますが、なぜ?

やはり、山国で米、野菜など作物が天候の影響で旱魃、水害等々自然災害も多くあったので、非常食とでもいいますか?住民の生活の知恵で他の地域にない独特の食文化がある。おやきなどは、全国的にも現在は人気あるおやつになっている。いなご、ざざむし、蜂の子などゲテモノと都会人によく言われる食材もある。

おにかけ蕎麦

●信州・長野は教育県といわれるが何故か?そして、現代は?

江戸時代以降、信州には寺子屋が全国的にトップクラスで多く、教育には関心が高かったようだ。明治なって、小学校就学率も非常に高かったので教育県といわれるようになったらしい。象徴的なのは、松本開智学校、佐久の中込中学、松本山辺学校、中野の中野学校、須坂の園里学校などが現在も語り継がれたり、旧校舎が文化財として保存されてもいます。やはり、信州は、理由の一つに山国なので江戸、東京など首都圏への憧れや負けたくないという心理などで親御さんが子どもへの教育熱がいやおうにも高まった事情があると昔筆者もよく聞きました。その影響もあるのか?岩波茂雄はじめ教育、出版、ジャーナリストなどに多くの大先輩が輩出した時代もあった。

さて、現在は、偏差値もさがって、学力低下が問題になっており、教育県といえるかは疑問です。

松本旧山辺学校 開智学校が有名ですが、改修中で撮影できなかったので改修後撮影に行き、アップいたします。

●川上犬

川上村でオオカミとの交配もあったようだが、忠犬、番犬、猟犬としての能力が高く、天然記念物に指定。一時は絶滅の危機があったらしい。

●山川草木 漢方など

長野県には山野草、薬草はじめ民間伝承も含めて健康に関する言い伝えなどが多く残っています。代替医療、統合医療などもいわれる時代です。

代表的な御嶽山百草丸(キハダ)、養命酒、黒姫延命茶(熊笹)、秋山郷熊の胆などがよく知られている。西洋医学だけが万能とはいえないので代替医療分野は、もっと見直されてもいいのでしょう。帯津良一、渥美和彦、A/ワイル等々諸先生方の文献も勉強になりますね。小生は、キハダも志賀高原で飲んだ記憶ありますが、苦い!です。しかし、異や腸にはよさそうです。熊笹は、殺菌効果もあり、ちまき、笹寿司などでもよく利用されています。

●善光寺平は江戸、明治、大正頃までは、菜種、綿花栽培が盛んであったらしい。養蚕からりんごなど果樹へと変遷していますが、菜の花は見事。現代では、菜の花は飯山や小布施千曲川沿いなど観光的に見られるだけになっています。また、綿花はほとんどありません。菜の花の菜種は須坂田中本家や小布施の高井鴻山のような豪商も輩出したが、やはり、ランプ・電気が出てきて廃れました。綿花は、海外の輸入品との価格差などで作られなくなり、また、ナイロンなどが出てきて、栽培されなくなりました。そして、何度も登場しますが、その後、稲作と平行して養蚕が奨励され(富国強兵と殖産興業)、桑畑が全県で増えました。今でも、田舎には蚕室が残っています。そして、養蚕が不況によって、大正、昭和ころから、果樹のりんご、ぶどう、梨などが奨励され、現在に至っている。そして、葡萄、林檎なども価格低迷や農家の少子高齢化で大きな問題化してきています。

●八十二銀行の歴史。

全国地銀でもトップクラスの八十二銀行。長野県民には、なじみの銀行である。戦後は、信金、長野銀行、労金、JA,長野県信用組合、日銀松本支店、都銀のみずほ、りそな、UFJなどの支店等々多くの銀行が増えています。

明治以降、長野県には、多いときで200程度の資本金10万以下の小規模銀行が多かった。これは、明治政府殖産興業政策での養蚕に伴う各地方に多くの融資などの目的で多くの銀行が誕生した。それらの銀行は、地元の豪商、豪農、士族などの財産家が資本投入によりそれこそたくさんの小銀行が誕生した経緯があるようです。その後、合併、淘汰、倒産などの激しい変遷があったが、上田方面の第十九銀行と松本の第六十三銀行が生き残り、19+63=82で八十二銀行がその2行合併により誕生したようです。当地にも、養蚕が盛んで、高井銀行と言うのがあったと長老が申しておりました。

●大壁つくりと本棟つくり 蚕室

長野の東北信には、大壁つくりの建物が多い。善光寺の大門町や城下町の松代、上田、小諸、須坂、飯山や旧宿場町などに今も見られる。

また、中南信には、本棟作りが目立つ。昔の豪農や豪商が競って作ったようだ。郷原や塩尻の善光寺街道の宿場町には、雀かえしといわれるユニークな建物が今でも残る。これらは、ブログや、写真集などたまに見かけますね。蚕室は、養蚕王国だったので田舎に行くと今でも見られる。気抜けの2階建ても多い。最盛期には、上記八十二BKコーナーでも言いましたが、7割位を長野県経済で占め、本当におかいこ様だったんですね。

写真は海野宿ですが、蚕室がかなり保存されています。2階部分に気抜けとして出窓のような風通しの良さを目的としたのがあります。

●日本のへそは?

日本の中心やへそはどこか?色な町や村でよく議論されていますね。

長野県では、上田の生島足島神社のパンフにこの神社が日本のへそと書いてありました。

市川先生のよれば、岡谷市の西とのこと。北緯36度と東経138度の交点。諏訪、岡谷は古くから交通の要衝でもあり、やはり、地理学的にはココが日本のへそということになりそうです。

●信濃八景

1 姨捨山の秋月 2 善光寺の晩鐘 3 浅間山の夕照 4 木曽路の紅葉 5 千曲川の春霞 6 諏訪湖の暁色 7 白馬岳の残雪 8 天竜峡の清たん 9 山清路の躑躅 10 寝覚ノ床の清嵐 信濃新聞社 明治41年5月9日付

とあります。

●木曾八景

・御嶽暮雪 ・寝覚夜雨 ・風越晴嵐 ・徳音寺晩鐘 ・駒ケ岳夕照 ・与川秋月 ・桟之朝霧 ・小野之瀑布

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- ☆ワインに合うおつまみレシピ大公開☆

- 簡単おつまみレシピ いろいろ🍷 箸…

- (2025-07-15 05:52:26)

-

-

-

- やっぱりブルゴーニュ&シャンパーニ…

- ジャッキー・トルショー・マルタン /…

- (2025-11-16 15:33:26)

-

-

-

- イタリアワイン大好き!

- イタリア第2の島「サルディーニャ島…

- (2025-11-23 11:50:04)

-

© Rakuten Group, Inc.