第10章

1

綺麗な箱庭で優しく、愛し合う。

悪を倒す。けれどそれは、見かけだけがいい醜悪な作りものだ。

そうもう戻らない。粉々に壊れ、そこにあるアンティークの箱庭だ。

横になった花瓶はわれ、水はこぼれおちていく。

真実、本物は素晴らしいという。

でも、本物なんてあるのだろうか。

今は僕にはわからない。

友を敬い、家族を愛し、平和を愛する。贅沢を求めず、帝国の秩序を守る。それが当たり前で疑うこともなく。初恋もした、多くの友達もいた、好きなものは優秀な成績でいれば手に入れられた。貴族だから当然と思って、やんちゃして、いたずらして。

なんて安穏で綺麗で幸福な日々だ。

・・・・最悪な日々だったのだ。

優しかった、楽しかった。無論苦いものもあった。

それでも、僕は後悔なんてしない。

真理、高み。神に近い存在。救世主?

そんなのはいらない。

僕がほしいのは、家族や恋人。僕が好きな人達が笑う場所だ。

友達を助けたい。

あふれた水は同じ器に戻らない。美しい夢や甘い現実、僕の中の綺麗だと思っていたものは粉々に砕けた。

猛毒な最低のお伽噺だった。だが彼らは己の罪を得難いほど理解しない。なぜ、彼らの優しい世界のために、優しい彼らの血が流れないといけない。

だが、次の言葉も知っている、君は人間と魔物の区別もつかないのかと。

悪の象徴だと、殺すしかないと。

神は罪人も許される。生まれながらの罪人で死に追いやるのが慈悲だという。ならば、目をあかない自分の赤ん坊を、兄弟を、隣人を己の都合だけで境地に追い込むのは罪ではないのか?

自分の罪を全くの第三者、自分の腹を分けた子供に押し付け、彼の生きる権利を奪い、誇りを奪い、彼女達の声を奪い。卑怯ではないのか?

それほどの罪を、嘘をいつ持ったというのか。それだけの奉公を罪を償うことをしても、彼らは奪い続ける。

なぜ、彼らが他人のために地獄の焔に焼かれ続けないといけないのだ。

お前達の愛や正義のために、なぜ命という代価にならないものまで、帝国のために盗まれないといけないのだ。

ただ、嘘つきと言ってほしかった。彼らに石を投げられ、自分こそ許されたかったのだ。雨は降り注ぎ、嵐はすべてを薙ぎ落としていく。真に神に雷を撃たれ、世界中から呪いの言葉をかけられたのは、憎悪を向けられなければならないのは誰だったのだろう。鏡に映るのは自分だけ。

本物が正義なら唯一ならば、なぜ彼は磔にしてくれないのか?どこまで探しても砂漠の中の小粒の宝石を探す気分だ。嘘が罪ならば、偽物が罪ならば、一切の邪悪を許さない彼は自分をとっくに手にかけているだろう。

だから僕は、今日も嘘つきで卑怯者で弱虫だ。

悪癖とよぶべき、どこまでも治らないこれはたぶん、罪を犯し続ける僕が手放せない本物なのだ。

ああ、最低だ。

誰も傷つかない世界、夢が終わったのだ。ついえた。今ここに。壊れた。王国。特に小国では、戦争などというぜいたく品は必要がない。ジュラールはトラブルに見舞われていた。

魔獣が町や村を襲っている。

軒先で休んでいた時、崖の上に貴族の屋敷が見えた、町からも外れて。霧も多く、あたりが見えなくて。院長の取引の相手、火をつけた犯人、殺人者。まあ馬鹿でもわかるがチームでしたんだろう。魔術がらみで、というか11歳で何で警察も扱えない猟奇事件?を調べているのか。姉さんが犯人探しやめて、記憶喪失で、重いわ。こういうのは実は高貴な家とか、天才児とか、神様よ、これが試練ならきついです。

「おや、珍しい客だ」

頭の上に声が降りかかってきた。そういえば、後ろはなんかアンティークの雑貨の店だった。後ろを振り向くと、17歳くらいの少年がいた。だか雰囲気がずいぶん大人びいていて、美術館の彫刻のように整った、緩ウェーブ金髪の灰色がかった青紫の瞳の。

「君は迷子ですか、それとも誰かに頼まれてここへ、すみませんが今日は休みでして」

ヴァルベルグラオ家のメイド、新入り13歳は悩んでいた。そう、とある後継ぎのことだ。様子がおかしい、その二男坊に関しては五年前から言われていたが、

「すいません、ヴォルフリート様が大事にされていたものを」

コック見習いだ。

「どうしましょう」

ああ、また嫌がらせされるな、当初はなめていたが、その破天荒というか大人しそうなのに気高い性格に(使用人にはそう見えていた)、常識がいな様子を見せるようになったがまじめだからエルネスト様の次とはいえ男子、後継ぎとして頑張られてきた。

がしゃぁぁぁん。

「え、え」

「いいんだ、君がこんなことで大事な仕事を失う必要はない」

コック見習いは驚いている。それはそうだろう、今までないものにしてきた、アル時の命令とはいえ、そんな言葉なんてヴォルフリートが。

「で、でも」

「たかがさら一つじゃないか」

優しく微笑まれた。いいんだよというように。

「大事なのは君がこれからも当家のために頑張ることだ」

執事がしら、メイドがしら、従僕も唖然となる。

けれど、この姉妹のひそやかな対立、姉妹とて他人だ。イリスとその姉にもいさかいがあって当然だ。些細で、当たり前の、けれど一歩間違えれば完全な隔絶、深刻な対立が。

「わたくしは騎士団団長です」

相手は王宮騎士のひとりだ。それでも、イリスにはイリスの守るもの、姉には姉の譲れないもの、見る世界がある。友人たちが起こした、エルヴィーラが起こした事件でいくらか心が沈んでいることをイリスは知っている。

「だが・・・」

変な男ではある。

「眠い・・・・」

わがままで俺様、なんでか僕を16年前にさらわれた本物と信じる男。貴族で軍人。カイザーには年相応にからかったり、案外子供っぽいのか、喧嘩したり、論争したり、口うるさい兄貴分。

「だらしねえな、朝にいい加減強くなれよ」

「僕はインドア派なんですが」

別に実の弟ではないし、オルフェウスには数多くいる親せきで。

「部屋にこもるから、お前性格も暗いし、なめられんだよ」

「姑みたいですね」

ぎらり、とただでさえ怖い目が僕を睨む。

僕は別にフォロー役ではないのだが。ええと、マリアベルの部屋ね。

「何でしょう」

「ええと、マリアベル様と話を」

メイドが僕をみる。

「マリアベル様は気分がすぐれませんので」

じゃあ、いっか。

「僕、帰りますので」

ヴァガットという反逆者が集めた一味の名をトルレンス・エスティグマと呼ぶ。フォボスとともに、帝国内で有名な危険思想の、秘密結社とされていた。

アリスと同じ学園に通い、「審判」の権限を持つ聖司祭、ローザリンデは、剣士であり魔術師であった。

騎士の家柄であり、優秀な魔術師を生みだす一族に生まれ、聖賢の守護者であるディートリッヒといずれ、青の女王を守る立場にある。

「そう、密偵が・・・」

可憐な容姿、それとは裏腹にローザリンデの胸には微かに火花が散って行った。

彼女はテロリズム、革命家を憎む。

「どうなさいますか」

「今は監視を続けなさい」

「イエスマイロード」

影は速やかに消えた。

「どうすればいいかな、クラウス」

「といわれてもな」

「なんかさ、前は問題大きくても皆仲良かったのに」

「お前はそいつが嫌いなのか」

「わかんない」

「一年前にあの子を置いて言って以来、皆やっぱり・・・」

「それはよせ、もう終わったことだ」

「全然違うのに、なんか被るんだよね、委員長とか多分、重ねていると思う」

「ぬああああああああああああああああああああああああああ」

また、あの馬鹿が叫んでいる。

「コーデリアはもう」

「あの雄叫びはどうにかならないの」

わがままで自信家、コーデリアに憂鬱や退屈、まして対人関係や自分に悩みがないように思える。

・・・・アリスの弟か。なんで、ここはそんなにぐちゃぐちゃなのか。

「いつも、うちの弟が世話になっているそうだな」

え、ああ、声かけてたのか。しかし、この兄弟、妹と違ってちゃんと認識はするんだよな。

「え、まあ」

視線で座るように言われ、腰かける。

「あいつの相手は大変だろう、よく部室にくるそうじゃないか」

お兄ちゃんなんだな、しかし。

「相手にはされてないな」

うん、あれは俺がその辺の無機物か何かと思っているよ。

「悪いな、あいつはあれで君を肯定的に受け入れているんだ」

「ほぼ会話も挨拶もないけど」

「いい傾向だ、ゴットヴァルトは食わず嫌いだからな、嫌いなら同じ空間にさえいることを許さないからな」

「大変じゃないのか、それ」

カイザーは苦笑する。

「まさか、あいつは見た目通り可愛い奴だよ」

愛情なのだろう。

「じゃあ、少しはクラスに行かせろよ」

「言ってはいるが、今は、な」

「そういえば、ブレアさんって、オ―ガやオグル属の専門家なんですって」

「何お前、あいつ嫌いなの」

修行中である。だが、鉄壁の美少女、本当に世界征服しそうな可憐美少女。おかしいな、その割にスペックが。

「何か嫌なこと考えなかった?」

以外に子供に、というか少年に優しい付き合いたくない女友達がにらんでいる。

「いや今日も師匠は可愛いなと」

「まあ私はあなたが範疇外だけど、彼女サーウィンのクロノスを崇拝しているそうよ」

「ないだろ、あれ、あそこのただの守護神みたいなもんだぞ、魔女の神みたいなもんだし」

フェリシア・ムーンにおいて、世界がまだ柔らかな陽光と木陰、そしてアヴリルとフレッド、今は英雄となったアスラン・・・本名をエリック・トゥモント、身分だとかしがらみとかそんな難しいことは気にせずにすんだ日々。

「悪い、時間を守らない奴は相手にする気ない」

「堅苦しいな」

ぎゃあぎゃあと草むらで喧嘩している。

「考えて行動しろ」

「お前こそ本ばかり考えて子供らしくねえんだよ」

「お兄様たら」

「バカばっかり」

「ヴォルフリート、貴方はきめなければいけない」

「グリム」

「あなたが今の生き方を肯定する限り、貴方は失い続け、壊れていくことを」

「自己犠牲がそんなに格好いいの」

白の賢者、アルバート。

白は嫌い、いつでも真実を映してしまうから。そう。ブラン・カルヴァエ―レ。お兄様の宿命。アーデルハイトのために戦う。ルードヴィッヒのために、命をささげてしまう。

「全員、揃ったか」

アレクシス・フォン・フェリクス。エリザベート・オハラ。ウルリヒ。ディートリッヒ。エドゥアルト。セシリア・フォルトゥテ。フレッド・エストカラス。イグナス。アウレリアヴィーナ。

白銀のプリンス、アルベルト。

「そう言われてもな」

アリス、これがアルバートの姉であいつの・・。ブルー・レジ―ナ。

「アウィン先生は生徒が大事じゃないんですか」

「ガキの恋愛ごっこを何で俺が」

「もう先生は教師でしょう」

22歳の教師というのはどうも監視の目が厳しい。まあ、偽教師でハンターの仕事の目くらましだし。

「ハルトヴィヒだっけ、これで何人目だよ」

「冷たいんですね、イグナスは」

「え?」

だがアリスは去っていく。

聞き間違いだろうか。

≪ヴェーズドゥフグルナードッ≫

エリスの攻撃で、その場のピンチを潜り抜けた。正直薄気味悪い。イーグル隊の騎士はこの異常な状況を受け入れつつも、エルフの双子というのは嫌いだった。

「よくやった」

オナシス家当主は、イーグル隊を管理している。

「はい、お父様」

「友達を守るために、異界か」

ノアは静かに侵入したディートリンデに鋭い眼光を向ける。イグナスやフォース・ナイツが目の前の怪物に立ち向かう。

「だから、あの日、何があったんだ」

「てへ☆」

「イヤ、話してよ」

「えへへ」

「話せば楽になる、友達は嘘つかない関係だろ」

「知っているかい、ヘンリー、隣の家の庭し何だけど」

「仕方ない、密室ではかせるか」

「ああ、アルヴィン、紹介してくれよ、一番の親友だろ?」

「よし、わかった、友達止めるか」

「お義兄さん、フリーデリ―ケは年上も大丈夫かな」

「さぁ、後僕弟属性ないんだけど・・・人間嫌い治ったんだ?」

「僕は全人類好きだよ、ただ自分の国の人間が嫌いなだけさ」

「十代から魔物の女の子が好きなのは最先端だと思うから止めてな」

「やだな、同じなくせに、もうえっちぃ」

「たまたま、前の彼女が吸血鬼なだけでしょ、大体血をもらうのが何でいやらしいの?」

「だってすごいんだろ」

「まあ、あの子はすごかった、ちゅーちゅー吸うの、輸血がかなり必要になったし、恋愛って頭がクラクラして三日くらいベッドから動けないんだよな、トマトジュースは飲むと二週間くらい寝てるばかりだしね」

「わあ、ラブラブ、

魔法に取り憑かれた哀れな魔術師

パンドラ・ショックと憎悪、それを強く持つ騎士がいた。青の騎士の中で一番、ヴォルフリートに苛立ちと嫌悪、恐怖を抱いていた。純粋な武の人間だ。距離を持つよう、彼はヴォルフリートに発していた。

「ヴリル」

「大丈夫か」

「だって、規則とかみんながするからって私がする必要ないじゃないですか、運動嫌いですし」

「ミュセル」

「いいかげん、あいつらなんて解体させればいいんです」

空に、フィランの虹色の光が放たれる。

「行こう、みんな」

オリバーの後にありす、村人が続く。

「あいつ、どこへ」

「追いかけてみようぜ」

「面白そうだね」

「アリスもか」

「いや、女の子に冒険は」

革命の炎が上がる。

「テロリストには死を」

アードルフが顔をしかめる。

「マナを使わないんですか」

「パンドラを殺すのにマナはいらないよ」

「情報一つで、敵をこうも追い込むとは」

「セアドア君、君はやはり、サポートする側より参謀か聖騎士、表舞台に立つ方があってるんじゃないか?」

なにせ、彼は名門中の英雄の子孫だ。戦闘スタイルも暗殺や情報工作、監視、オルフェウスの影を背負うような役目よりは明るい日差しの下で妖精の剣をふるう方が、隊を一丸とする嫌われ者よりよほどいい。実際、白や光、アークと騎士にと望む声は多い。

「うーん、でも家は兄が継ぎますし、僕は名声に興味が薄いですしね」

「コウモリの死のミカエルか」

オルフェウスが自分の横に馬を並べる。

「イリス、ヴァンパイアは倒すべき敵よ」

「それは・・・」

穏やかな青空。テラスの下では緑がどこまでも広がり、小鳥が声を鳴らしている。

「同感だな」

「でも・・・」

ためらいを感じる。だが、生まれた時よりヴァンパイアを狩る一族に生まれた少女にはイリスの優しい言葉など無意味だろう。屋内に視線を向ける。広大な面積の廊下には赤いじゅうたんが引かれている。

鋭い目の黒髪の少年、フォルクマ―ル。彼の言葉はいつも冷たい。

・・・アーデルハイト。

貴方ならこんな時どうしますか?

「い、犬・・・・」

びくんと、ヴィクトリアが震える。リーゼロッテは不思議そうに見て、気づく。

「ごめんなさい、犬が苦手だったかしら」

「ディートリンデ、犬は俺が」

「いいの・・・」

「ああ」

エレンがにらんでいる。それもかなり怖い顔で。

「俺は今君を御kらせたか」

「べッツに、誰にでも優しいのはカイザーのいいところだし」

オスカーはクラウドの一族に生まれ、貴族社会で育ち、アルフレートともに厳しく軍人に戦闘訓練、貴族としての生き方を家庭教師に、弱いものを守るという教えを教わった。学年は高校二年。学園はアーデルハイトの学園ともなじみ深いパヴァーネ学園に通い、学園もかなり近い。貴族や金持ちのための学園で、庶民は教員以外ほぼいない。アーク隊の少年少女が多く在籍する。なぜか錬金術師を育成する宮殿のような校舎がオスカーも通う校舎の隣にあるが両者にかかわりはない。

「本当に異端審問官に希望するのかい」

「ああ」

少女はカバンを持つ。

「タナトスはウロボロスと同じくらい暗い場所と聞くよ」

「私の夢だ、だがオスカー、なら聞くが何でお前こそウロボロスの人間になったんだ」

「君はアロイスと面識があるんだったな」

「・・・寮生活は飽きると思うが」

軍人の養女である級友には不思議なのだ。

「家があまり好きじゃないんでね」

「?君は外で遊ぶ派だったか」

「どっちも好きだよ」

「いやすまない、君には君の事情があるのだな、ではまた会おう」

「ああ」

少女は校舎の外に出ていく。笑顔で見送りながら、オスカーは。

ゲートが開く。嘆きの門は破壊され、オスカーは厳重な警備の中、黒服の男たちと中へとはいっていく。

きっかけはなんだったのだろう。恵まれた環境。だが同時にそこは薄暗い場所でもあった。なぜ自分は与えられて、守られているのか。ヴォルフリート、オスカーにとって彼は一つ下の弟のような、親友のような存在だった。

マリアベルはよく彼の後を追いかけていた。オルグとは喧嘩して、シエラと悪だくみして、ヴィクトリアは。きっと、あの儀式や惨劇がなければ親戚として、今でも彼と仲良く過ごしていただろう。

だが彼は父親に嫌われ、妹達がいたから孤独ではないが。そう、きっかけは軍人としてカイザーから父を引き離す国に疑問を持ったから。

「綺麗な場所ですね」

「ああ、でもあまり触らない方がいい」

天国のような美しい風景に城。庭園。だが銃弾の跡がある。なぜ自分は幸せで、任期を終えたはずのパンドラが使用人としているのだろう。なぜ貴族達は、階級で人を決めるのだろう、乳母や家庭教師から離れ、順調に世界が広がり、大きくなるにつれ、貴族社会に、正確には上や下と決める世界に疑問を持っていくようになった。

帝都内には多くパンドラや貧しいものもいるはずだ。だがこれまで見たことがない。彼らは変身能力を持つ。人間と変わらない姿を持つ。気づかないだけだ。

「だって、あいつ男爵だし」

「そうね、相手にしては駄目ね」

クレイン家もクロウ家も、自分の家族達も関わりたくない。

彼らといるとたまらない。

―私は幸せです、オスカーに会えたから。

だが彼女は次の日、壁の外へ魔獣園へ送られた。悪魔崇拝者だったからだ。

「魔女に惑わされたのよ、諦めなさい」

「母上・・・」

「彼女達は今頃、悪魔の腹の中よ」

彼女は確かにおかしいことを言っていた。しんだはずの兄や弟がサイトBから帰ってくると言っていた。パンドラ達しかいない場所だ。

・・・ラフォール隊が次の日、悪魔タイプの二体のパンドラを捕縛していた。抵抗はせず、ただ連行される前、中流階級の住宅街の方角を見ていたそうだ。

彼らは戻され、レッドローズに配属され、その後はわかっていない。

・・・でも、ゴットヴァルトは帰ってきた。

今でもクラウド家の人間は当たり前に彼を見ないようにしている。オスカーも同意を求められ、結局距離は平行線のまま。アルバートの片割れ。一族のものはそれなら何で継承が第3位のままか。バーバラスも国や主側に聞いたが、状況は変わらずだ。ベルンホルトがカイザーとともに彼を実子として認めている以上、勘当する以外、他の理由以外は追い出すことは困難だ。

・・・だが、オスカーには純粋な意味ではなく、まあ計算もあるだろう一族の意見も考えつつ、人間とパンドラが恋仲になるという事実に驚いた。アマ―リエのことを考えれば、複雑だが。そんなにベルンホルトと面識はない。近づきがたい、支配者タイプの貴族らしい男。それがオスカーの印象だ。気まぐれにせよ何かの策略にせよ、つまりはパンドラが世間でいう話も通らぬ冷酷非情な戦闘マシーンというのは一面にすぎない。可能なのだ。

「薄暗いな」

「ああ」

それなら、友達は彼女は、過去にサイトDに送られた罪人は生きているかもしれない。生きていない場合、母の言う通りの可能性もあるが、

「オスカー、君は狂った卵を集めているそうだね」

「え、ああ」

もとは孤児らしいがフィリップを見てそう思うものも少ない。仕草は上品で、上に立つ者の動作だ。

「理由を聞いても?」

「それはうわっ」

目の前で扉が落下してくる。中を見ると、ガラス越しの部屋とせまい廊下が見える。

「これがエデンの地下」

フィリップは、オスカーとともに、長い階段を下りていく。

2

―どこか、遠くへ行けるかもしれない。イカロスがごとく、サイドテールの少女は、青の賢者の制服をぬぐことなく、イシュタルの空に消えた。

「ルードヴィッヒ、こらえろ」

「でもライアン」

杖剣が空中で無残に粉々に砕けていく。資格もなく、頂上に向かえば、地上に追い落とされてしまう。

イシュタルの民は気にすることなく、いつもの日常を送る。

散らばるオレンジ色の粒子、ソウルが消えていく。二年前のことだ。

潰された小柄な少年の遺体、散らばるイシュタル兵。その中にはアルフレートの友の姿もあった。

引き裂かれた地面はまるで恐竜にでも襲われたような爪で引き裂かれたような、割れ目があった。

「ジュラルド、悪いな」

ヴィクトリアのクラスの転校生、ライトニング・ヴァリアのフレッドよりも高い身分だ。カイザーとはすぐに気高く公平で、柔らかな雰囲気のせいか、打ちとけた。

「いいんだ、いきなりの訪問は確かに失礼にあたるしね」

サ―ニャは人に肌を見せない。帝国の誰もが戦争は終わる、今の国が続くと思っている。自由の国の出身。

「・・・」

あの人は首のこれを見ても同じ顔で笑ってくれるだろうか。

ヒュウウウ―。

真夜中だ。漆黒のジャック、漆黒の髪に紫の瞳。背も高いが、その青年にぬくもりという熱はない。元ウロボロスで、三番目。シュヴァルツパラソルの副隊長。誰にも優しい奴はただの馬鹿か、狂人だろう。

先制攻撃だ。フォルトゥテの構成員が始まりの銃声をあげる。帝国臣民のほとんどは犯罪に手を染める者はいない。女神とアルトメルデ皇帝を絶対視し、あらゆる主義を認める、安全で自分以外の他国民を受け入れる。見下ろす街にはゴミ一つもなく、スラムがあると言っても、ム―デ家のようなものがいても今は帝国と一蓮托生。でも誰をも愛するということは、誰をも愛さないことと同義ではないのか。

壁に銃弾が当たり、軽く砕ける。ジャックは殺すのみだ。ディアボロ家、ローゼンバルツァーの敵、帝国の敵。

自分の役目は敵を殺すこと。主の敵を殺し、秩序を平和を守ること。撃ち返し、敵も次の行動に移し、ジャックもついづいする。町は相変わらず静寂に身を包み、テロリスト撲滅をメインとするイフリート隊も作戦を続行する。

フェイトドレス。結局は違う者同士は争うことだけだ。大魔女にジャックは第4区にある家で家族を殺された。帝国はバリアに守られているのに。

新月の魔女ルナー

永遠と真実を好む傾向にある。男嫌いであり、魔術の最強の使い手である。金色の涼やかな瞳に色のない髪をしている。狩りの名手。

沈黙と破壊の魔女アルムティ

サーウィンで多く目撃され、多くの崇拝者を世界中に持つ。所在不明。結界の中に閉じこもり、人々が苦しむことを望むという。

悪夢の魔女デボラ

強い自意識と破壊願望を持ち、悪魔族に近い女王然とした貴婦人。リッチーという可能性もあるが、志が高いものには優しい。

慈悲の魔女グランダ

少女のような姿をしており、あらゆる時代、英雄や聖人を守る魔女。

秩序と正義の魔女テーミス

主にソールで目撃されている。人々に真の幸福を与えるため、死と破壊、ルールを強いる。おそらくは元神。

雷炎の魔女エリーシャと宝石の魔女フレイア

好戦的な魔女であり、流行や珍しいものを求める、男前の女性。決断と友情をつかさどる。エリーシャの姉。熟慮と欺瞞を属する。プライド高い女性。

獄炎の魔女レイフィア

黒い髪にアメジストの切れ長の瞳、金のティアラと黒い宝石を身につける。革命家たちや今を否定するものに力を授ける。

水の魔女アクア

水色の髪に水色の髪。独善的であり、沈黙といつくしみに属する。

光の魔女フレーズ

少女の姿だが、音楽好きで、気まぐれ。

時間の魔女リリーシャ・タイム

ウェーブヘアに青紫の瞳の少女。自由を尊び、各地に目撃される。

「お前はどうするんだ」

「ああ、この後人に会いに行く」

「そうか」

オルフェウスはそれだけ言うと、会釈して、正面玄関に向かう。

「何か肩が凝ったな」

「では別室へ、おもみします」

「マリエルが?ま、いいか、じゃアルフレート様、僕家に帰るんで」

「ああ」

マリエルは、頭悪そうな少女の歌を歌いながら、玄関に向かうゴットヴァルトについていく。

「次の予定なんだっけ」

「はい、今確認しますね、ご主人様」

見た目だけだとカップルに見えなくもない主君と従者だ。ゴットヴァルトは黙ってさえいれば、マリエルがうっとりする風貌なのだ。彼女をメイドにした時、大騒ぎした一族だ。なにせ、彼らは生まれてからパンドラを使用人に迎えたことがない。

「お前の彼女をお傍づきにするのか」

「バルドゥル」

「イヤらしいな、さすがパンドラだ」

「そうよ、公私混同はよくないわ」

二人の反応に基本的に親族に甘い一族はああ、と別のため息をついた。階級意識とかそういうのではなく、それだとそういうのに疎いのがばればれだとため息をつく。

「安心しろ、俺がこいつを管理する」

オルフェウスがエリーゼを横に置きながらそう発言する。

「い、いや、でもオルフェウスにいさま。我が家でこいつが使用人にいかがわしいことするかもしれないんですよ、パンドラだとしても同じ女性として私は、ほら、こいつ赤の女王の・・」

「俺が管理する、従騎士になっているしな、ちょうど」

「エリーゼ様っ」

「…私はオルフェウスを信じていますわ」

バルドゥルはアルフレートを見る。

「ですから、お兄様、ゴットヴァルトは赤の女王のあ・・」

「決めたことだ、いいな」

「で、でも不幸な女性を生むわけには」

「いいな、マリア」

その先は抵抗できなかった。

「ゴットヴァルト、お前が選んだ、最後まで世話しろ」

「・・・・いいえ、アウレリアヴィーナ、私はすごくないわ」

「まさか、そんな」

彼女はいい人だ。

「私はただ、あの人の役に立ちたいだけ」

「ファーネ隊長?」

セブンティーン隊長ファーネはロストし、副隊長スフぃリマは驚いたように見ている。

「お前は逃げろ」

「了解した」

ショックを受けた。

「邪魔するならお前でも倒す」

「兄さん・・・」

「剣を取れ、ウルリヒ」

ウルリヒはなにもいなくなる前と同じでいてくれると思っていたわけではない。アリスが声を上げる。

「アウィン先生っ」

「どうして・・・、マルスの目を助けるなんて」

優しく誠実なヴィントしか知らない。

「弟なんでしょう、何で攻撃何か・・・っ」

「・・・・お姉さまを、家から解放してあげたい」

「私は束縛なんてされてないわ」

シエラは後輩の少女にそういうが、少女は頭を振る。

「貴方は世界から私を自由にしてくれた、私が変じゃないって」

「それは、貴方に偉くいえるほど、私に何かがないからよ」

「・・・・・ブルー・メシア」

聖女はあどけない表情でリウォードとヴォルフリートをみる。

「もう大丈夫だ」

「ヴィント、事情を聞かせてくれ」

息を整え、ヴォルフリートは放逐された青年を捕まえる。

「久しぶりですね、カイザー様」

「・・・ウロボロスに命令されているのか、なぜ罪人なんか」

ヴォルフリートはぎくりとなる。

ヴィントはヴォルフリートとして自分を見ていた。こちらの考えを読もうとしている。もちろん、彼が家を捨てたことは聞かされている。風のマナを持ってたことで仕方なく家族や家を捨てたことも。その時12歳だった。力を追い求め、家族や仲間を初恋も友達も捨てて。

「お前に関係ない」

「罪に問われるんだぞ、お前は無関係かもしれないのに」

ヴォルフリートは哀しかった。6歳だった自分だがそれでも自分は主なのに、ウルリヒの友達なのに。相談もされなくて、別れのあいさつもなくて。

「それこそ、ローゼンバルツァーのお前に関係ないだろ」

「俺とおまえは無関係じゃない、かばう理由があるんだろ」

「単純に頼まれたんだ、仕事だよ、俺はあいつのことを何も知らない」

ヴィントの視線はあくまで他人を見る目だ。

「断ればいいだろ、そんな危ない橋を渡らないでいい仕事を選べばいい」

命を狙われたり、もっとそれ以上にヴィントは大切な何かを失う可能性がある。

「俺が何とかする、だからヴィント、お前は引いてくれ」

「いつもの取り巻きでも使うのか?」

「馬鹿を言うなよ、自分の友達や従者を危険にさらす主がいるか」

はぁぁぁ、となぜか大きく、あきれたようにため息をつかれた。

「そういや、お前はそうだったな、今よりチビのころから」

「俺はもうお前を見ていないふりはしたくない」

まっすぐな少年の瞳。冷たい風のような乾いた青年の瞳。2人の視線がぶつかりあう。

「―お前はまともだが馬鹿だな」

「は?」

今度は少し緊張感が抜けたような。

「そうだな、お前らはやってのける連中だった」

ヴィントはくっくっ、と笑うが、ヴォルフリートは少し安心した。

「だがな、勘違いするなよ小僧、俺はもうお前の命令を聞く気はない、俺とおまえは今は赤の他人だ」

「・・・なら、仲間になってくれるか?」

「冗談だろ、よりによって、お前程度が俺と肩を並べる気か?」

むっとなる。だが人は変わるものだ。きっとこのヴィントが今のヴィントにとっては当たり前なのだ。

「大体、お前、目上の人間だぞ、口のきき方も知らねえのか」

「友達に年齢は関係ない」

頭を叩かれた。たばこのにおいが立ち込める。

「気持ち悪いんだよ、お坊ちゃんが、どこかで聞いたようなセリフを吐くな、お前には思考するという頭がねえのか、あ?俺はなきちがいじじいの次になめたガキが嫌いだ」

「な・・なな・・」

「俺はお前と違う、友達というのは自分でたつことができない、さぼり症の奴が作るもんだよ、俺とつるみたきゃ、傅けよ、わんわんと泣いてみろ」

「ヴィント、俺は本気なんだぞ」

「本気はお前みたいな甘えたガキが使っていいものじゃない、てめえのことも満足にできないやつを俺は認めない」

「何で・・・」

「俺はお前の教師でもない、何かがほしければ自分で何とかしろ、依存するな、頼るな、自分の足でずたぼろになって、挑んでこい」

「何があったんだ、何で」

「俺は当たり前のことを言っているだけだ、酷いことは言っていないはずだが?」

「ウルリヒには、そう、お前の実の家族だ、あいつには事情を話すべきだ、主義を変えたにしても、お前はたった一人のあいつの実の兄じゃないか」

「家族は変わらないものだと言いたいのか?」

「ああ」

ふっ、と笑う。一瞬。あざけりでも冷たい笑みでもなく。だが少し柔らかい笑みだ。

「あいつに兄などいない、最初からな。ヴィント・フォン・フレイムなんていう人間はあの家にはいなかった」

「あんなにかわいがっていたじゃないか、クララもお前を待っているぞ」

「俺に妹はいない、温かい両親も俺は天涯孤独の人間だ、言っておく、俺は誰かに仕える気はない、俺のことは俺で決める」

「寂しいじゃないか一人は」

「恵まれた奴のセリフだな、俺は胸糞悪い司祭じゃないが、世の中にはなお前が下らないと思うものでも死んでも手に入らない人間が多くいる、お前は俺にかまうより大義とか何かそういうことをする人間だ、わかったら二度と俺に声をかけるな」

「ヴィントッ」

手を伸ばすが、乱暴に弾かれた。

「俺はお前が嫌いだ」

金髪の髪が風で揺れる。

「え?」

楽しそうに、初めてヴィントは笑った。

「冗談だろ、うまくないぞ」

「正直、お前がクラウドにいた時からいらいらしていた」

これが初めて、ヴィントがヴォルフリートに響かせたらしい。

「ヴォルフリート、お前は俺の敵だ」

「そ・・んな・・」

「今度会うときは俺はお前を叩きつぶす、俺の邪魔になるからな」

2

「君が僕に会いに来ると思わなかったよ」

深い森に囲まれた美しい湖畔。わざわざこんな田舎に木漏れ日の中、屋敷を建てたのは、本来の正式なナイチンゲール家の跡継ぎ、セアドアだった。

「兄上様が家督を継がれたとか」

「僕は能力ないからね」

青の騎士の男はそれに黙る。

「全て思い出したのかい」

「・・・いいえ、まだほんの一部ですが」

だが、男はイングリッドが死んだ騎士の後を継ぐ宿命という情報をもとに前の騎士、後の騎士を探しに各地を回っていた。

「主の元に行くと思ったんだけど」

少年がオスカーと同じ名門の制服を着ているが少しきくずしている。遠距離通学し、屋敷にはあまり戻っていないという。

「・・・君は兄に家督は譲るが実際は陰で君が支配しているそうだな」

「まあ、両親や親せきがそれじゃないと納得してくれなくて、鳥の名前を持つ貴族は王宮や青の女王のために動く使命があるとかで」

「血統や秩序を重んじるのが君がすべきではないのか、私の記憶では」

「ああ、そんな時もあったな」

髪型のせいか、上品で整った顔と抜群のスタイルの少年は貴族の子息より、庶民よりの雰囲気に感じる。アレクシスと似ている気はするが幼さと軽薄な雰囲気が漂う。

「セアドア。青の救世主と行動を共にしてほしい」

「アースエンジェルか、あそこの隊長は厳しいからね」

そう、少年の変わりようは驚くが、以前の厳格で優等生な少年の冷たいながら柔らかいフロイデを兄のように慕っていて、青の騎士に可愛がられていた少年は根底では変わらない。騎士が何より違うと思ったのは。

「あの方は今万全な状態ではなく、私も全ての仲間を集めるには時間がかかる、その間、彼女と弟君を支えてほしい」

「紅茶がなくなったね」

「え、ああ」

「まじめにしないのは君の悪い癖だ」

投げ飛ばされ、金髪の少年が言う。輝く金の髪、青い瞳の。

「そう言われても」

だが、風紀委員の貴族の少年は手をつかんで、起し、マナを出す。

「君もするんだ、君は使えないんじゃない、使おうとしないだけだ」

真剣な表情、引き締まった顔、はいはい、今日も主人公ですね、男前だね。

「放課後まで練習しなくても」

「これ以上、君をお荷物だの、能なしは許せない」

正直、ちょっかい出す生徒やら嫌がらせする男子や令嬢たちより、風紀委員こそが面倒だ。うざいです。輝きに満ちた剣術。普通に強い。生徒のレベルじゃない。世話好きでまじめで、転校以来、頼まれたことは終わったのに、いちいち僕の面倒を、小言をして、授業に出そうと、クラスメイトの中に入れる。

勧善懲悪、貴族の気高い精神、庶民にも慣れて。僕のだらけ癖は性格だし。

「・・・・いいじゃないですか、無駄ですよ」

「やるんだ」

「・・・」

―同時刻。

「私、一人になっちゃうよ」

金髪の少年は腕の中で泣きじゃくる幼い街の少女マリーヤの涙を浮かべた顔にどうにかできないものかと考えを動かした。

【う・・あぁ・・・っ】

街の通りで、シスター姿のマリーヤの母は、すでに魔女の最終段階に入ろうとしていた。

「わからないな」

ガドールは顔をしかめながら、ザファルートの横に立つ。

「何で、そこまであいつをかばう?」

「そ、そうだ」

腕を斬られ、狂ったように笑う惨劇の中の気のふれた少年。その中には顔なじみのセバスチャンの知り合いもいた。

オーウェン家で、ジ―クヴァルト・オーウェンは同じ怒りを見たことがある。ディートリヒの昔からの親友。静寂を愛し、寡黙がちなジ―クヴァルトは古い貴族の家系で、その流れはローザリンデの家やアルベルトの家、オーウェン家と肩を並べるほどだ。長男でありながら、家ではジ―クムント、二男の方が後継者として呼び声が高い。弟は人を怒らせる天才でもあった。そこに噂好きのギネヴィアや冗談好きのベルッタがいるのも運のつきだ。

不気味だ、とさえ思った。自分のような内向的で無口な人間がよく生まれたものだ、明るく社交的で忠義に熱い、シーザーと友人でもあったリーゼロッテの父はジ―クムントに殴りかかったシェノルを外国人の少年の体を引っ張った。

出自で三人は大人しい二男をからかった。美男美女が多く、才能にあふれ、フェリクス家とともに噂されることも多い家で彼は白鳥の中のアヒルだった。

「で、お前、本当はエレオノ―ル様をたぶらかしたどこの男の子なんだ?」

周囲の貴婦人達がざわめきだす。

「ぼ、ぼくは・・」

そばかすでオッドアイ、小さな小さな少年は頬を赤く染め、

「言い返さないのか、お前やっぱり」

順番でいえば、その可能性があるのは姉の方だ。アーデルハイトも幼少時、公爵の子ではないと疑われたことがある。それをわかっていながら、疑惑の先を不似合な容姿だからと不器用なだけの少年をからかいの対象にした。

「オーダー、お前は悩みが溶けたか」

「時臣こそ・・・・」

「意外だな、死者に敬意なんて払わないと思ったのに」

なんだよ、それとオーダーは笑う。

「君はあの女神の崇拝者だったのか」

ふんぞり返る。

「そうよ、ヴォルフリート、悪い」

彼女の前に敗北はない。コーデリアが動くと気、嵐が起きる。まあスヴェンからすればわがままな子猫がかみついているようなものだ。

「しかし、まぁ、エイル」

高圧的なコーデリアと違い、エイルは明るくさわやか、笑顔、可愛い。だが真っ白な戦闘服は少々胸元が見えているような。

「さぁ、動きなさい」

「面倒な女」

「まあ、あれでいろいろ守ってくれると思うよ」

ドゴォォォッ。

「え・・・」

泣き出しそうな少年の横からシェノルが飛び出し、ジ―クムントを殴った。

寡黙で従順、控えめとされる少年は怒りをあらわにした。

「お前、いきなり何するんだっ」

「謝ってください、わが主に」

「な、おれは本当のことを言っただけだ」

「やりすぎだ」

「私は使命や職務に準じているだけです」

ユリウスにしてもそう、パンドラに対する戦術を戦略を教え、メイド達はマナーから女性の扱い方、人をだます術を教え、護衛役のエレクもそうだが彼らが主人であるはずのヴォルフリートにやさしさや甘さを教えることもない。家庭教師たちも弱さや甘さを許さず、まるでカイザーいやヴォルフリートを機械にでもするように。

使用人たちもヴォルフリートには親しさなどみせない。見せるときは、当主としての教育とばかりにだまそうとさえしてくる。

「このままじゃ、ヴォルフリートは壊れてしまう、何でそこまでする必要がある」

「当家は格下のクラウドごときの甘い思想を抜き、当主らしくなってほしいだけです」

本家が潰れ、分家が本家となり、だからこそ、ヴォルフリートに期待が集まり、今フォルクマ―ルと当主の座を争う形を取っている。

天魔落ちという最悪のカードであるならと、マーガレットはそれを生かしつつ、ヴォルフリートに蒼の騎士を探し、救世主となれと今の環境を作ったのだ。この家の人間は名門中の名門の家でトップに立つ誇りがあり、それを自分の家族に求める。

「聖なる乙女の十槍だって集まってないのに」

「それはフォルクマ―ル様に任せてあります、それでは私はこれで」

それを抜いても、セバスチャンはどうにもこの青年の心が読めない。模範的と言えば簡単だが、機械の片腕を持ち、アリスともカイザーとも一線を引いている。

友情にあつく、優しいセバスチャンは物静かなザファルートがなぜアリスと距離を持つのか、何がいら立たせているのか、わからない。

「あいつのせいなのか」

そこで足の動きが止まった。

「はぁ?」

「お前がそこまで変わったというのはあいつに片腕を切られたからか」

カイザーならたとえ何があろうと、自分にそんな真似はしない。理解できない。

マジックのような、中途半端な魔法の中にいる気分だが、アリスたちをだまし続け、吸血鬼なぞとかかわる人間を信じる方が至難の業だ。カイザーは信じたがっている。陥れられたのに、まだ、事情があったと思おうとしている。ザファルートの故郷を壊したのは破滅の魔女というではないか。黒の魔女、人間の敵とも友好していたとか。あの少年は気がおかしく、人格が破滅している。

卑怯でうそつきで自己中心的、情などなく己の欲望に生きるパンドラという悪魔を体現した存在。武力を尊び、容赦などない。

そんな最低な、かばう必要すら感じさせないやつなのに赤の王、フォボスと続いて、パンドラ達に尊敬され、彼をかばう崇拝者は後を絶たない。冷酷なものはやはり冷酷なものに恋焦がれると言うのか。

「―私が悪かったのです、あの方を信じ切れず、守りきれない私が、無力な私があの方の繊細な心を傷つけた、だからこれは罰何です」

「本気で言っていないよな」

「貴方がどう思うと、これは真実、ヴォルフリート様は一度も己のために剣を他人に向けたことがありません」

吸血鬼の魔力なのか?

「それでは」

「よくあんな、恋人殺しの男をかばい続ける気になれるな、お前は」

その時だ。

バン、とセバスチャンにザファルートが投げつける。

「いきなり、何をっ」

「貴様・・・っ」

「これ以上、あのお方の悪口を一言でもつぶやいてみろ、お前、殺すぞ」

ぞくりとなった。

3

革命家のダヴェーりゃの少年は、アリスリーゼと巫女と出会う。流血のロンド。どちらかが倒れなければ終わらない。

「将軍、何を」

「その力、陛下のために使う気はないか」

「馬鹿にしているのか」

「巫女と同じ顔、君はきっとここで終わらない運命なんだろう」

ぴょんぴょんとさっきから、自分の体術の訓練を見ているものがいる。カイザーは熊をモチーフにした帽子をかぶる奇妙な小柄な少女が気になるが、何とか気にとめないようにした。

「フランシーヌ」

ワイバァン隊のラフォール隊の緑青のショートボブの少女が、緑の箒の塔の魔術師に魔法陣を向ける。

「ごめんね」

くだらない会議だ。

クレインやライアー家。まったくもってばかばかしい。次期当主の座なんて。

「・・・」

私は勝つ。すべて手に入れる。

「何これ」

ブレアは予想通りの反応をする。

「何って、なんだよ」

何でもそうだが、愛を注ぐことは大事だ。だが万人に受けない愛もある。

「これ、ダヴィデが?」

テおドールも困っている。

「カイザーからだよ」

ちなみに呼び捨てしているのは完全にブレアのせいである。いや、さぁ、男子は勘違いするからやめなさい、いいですか、いきなり押しかけない、親切にしない。

「霊感でもあるのかしら」

しれっと、俺を死人扱いかよ。こんな以心伝心いらない。全く、こいつのママンはどういう教育を、絶対こいつ売れ残るぞ。園芸部に行くことが日常化しているが、ブレア達のかかわりが通常化するが、やはりここが居場所と思わない。

正直言えば、ストレスなので、週ににしてもらいたい。退部したい。

「人はどんな人でも記憶されるものよ」

「なんだよ」

園芸部が何やら風紀委員やら、人助けしているように見えるので、園芸部らしいことを文章にしてほしいそうだ。全く自分は授業も部活もさぼる癖に。

「低俗で臆病で卑屈な最悪な貴方の一生も変えられないわ」

「そろそろ俺が好きだと言ってもいいぞ」

「自己犠牲は見ていてきついものよ、貴方にはブレアもテおドールもいるのよ、ゴットヴァルトには私がいるように」

「お前さ、ヴォルフリートのことはどうする気だよ」

「あいつに多分惑わされているんだ」

「・・・」

ヴォルフリートはそれを複雑な思いで見る。オリバーが見つかっていない、ザファルートやエレクトの衝突、魔女がアリスに次々に刺客を送り、凶悪なかっての悪魔達の仲間が吸血鬼貴族の配下がヴォルフリートの命を狙う。

「あのさ、さっき」

―俺はお前が嫌いだ。

何でだ、俺はおまえに何かした?

あの報道以来、結局は父か誰かの力でゴットヴァルトがパンドラである事実は握りつぶされ、ともかくセバスチャンはゴットヴァルトを嫌っている。多分、ザファルートと友達になりたいのだろう。

「何だ?」

「いや、クロ―ディアはどこに言ったんだろうな」

「ああ・・」

セバスチャンはため息をついた。

「わからないですね」

「なんだ」

珍しく、クロ―ディアがエイルとともに市場へと向かうヴォルフリートの背中を見ながら、セバスチャンに声をかけてきた。

「親というのはそんなに重要なものかしら」

「お前・・」

「フォルトゥナ騎士団ってのは、あんな頭固い連中ばかり量産してんのか」

熱血行動はの騎士は豪快に笑う。

「まあ、俺みたいなのは少数だな」

「あの金髪のガキは、どこかの有力貴族の生まれか」

生意気というより、地元にいた口うるさいお目付け役のようだ。

「ああ、あいつか、女にはもてるんだが融通がきかなくて」

電話を切りつつ、オルフェウスのワイバァン隊の私室に向かう。副長室と書かれている。

「オルフェウス様ならご不在です」

「うわっ」

隠密の先輩が西方からご帰還だ。

「ネルケ先輩・・」

クール系ビューティーだが目が暗い。

「電話は任務中や仕事中は切っておくように」

「はい、じゃあ、隊長が中尉殿に書類を渡すようにと」

「了解しました、私が渡しておきます、貴方は下がりなさい」

会釈し、彼女を廊下に残す。

「あっ、クラウド君、いいところにいたわ」

「フェリス少尉殿、二日ぶりです」

おっとりな長身美人である。オルフェウスのお付きだとか。・・高貴な人はいちいち人がつくのかな。

ネルケとフェリスは23歳で、かなりの活躍で大悪魔を倒したことがあるとか。しかし、争いが絶えないというか嫌われ者の国だな、つくづく。

「そうね、君とも二日ぶりかしら、大変でしょう、オルフェウス様の世話は」

「それは問題ないです、アルフレート様が優秀ですから」

何で僕、選ばれたんだろうか。

あの先発で最終まで行けず、怪我で病院に搬送されたのにな。総隊長の代理の話だと低級の吸血鬼の配下がまぎれこんでいたとか。

「クラウド君?」

「え、ああ、すいません思考が時のかなたにいってました」

「そう・・、オルフェウス様には私も苦労させられたわ、学生の頃も」

「そんなに問題ありますか、あの人」

幼少時、少年時代とトラブルを起こしていたと聞かされたが、フェリスに。

「・・ともかく、あの方は自分も周囲にも理想を求める傾向がありますから、そこが格好いいですけど」

「そうですか、いつも怖いと結構先輩とかが愚痴をはいてきますが」

「そういう人もいるわ、だから、私がいないと輝、頼んだわよ、クラウド君」

肩を掴まれた。

「オルフェウス様は貴方を必要としているわ、貴方自身をね、支えてあげてね」

「・・・努力は、まあしますが少尉に変わってほしいのですが」

「お姉さんのお願い、聞いてくれるわよね?」

「え、いや、自分は」

壁に押さえつけられた。

「クラウド君・・」

「う、うん・・」

颯爽とフェリスは去っていく。

・・・・これって、上からの圧力?

脈が速い、まだ心臓が震えている。これは、あれだ。

「医務室に行こう」

何か怖かったな・・・。さすがオルフェウスの従者、圧力政治を仕掛けてきたな、怖い怖い。

「頬が熱い・・・」

胸もぽかぽかするし、汗ばんでいる。恐怖してるな、本当に。

・・・あんなに近く顔を近づけてくるとか、怖いな。

「修業しよう」

精神面はやはり攻撃されるな、もっと鍛えないと。

「よお、ゴットヴァルト」

「・・・・どこかで会いましたっけ」

ちなみにアーク隊とかよくわからないがどこでもはばつがあり、ワイバァン内を歩けばお兄様がたやおじさんがたの殺意と憎悪がこもった視線が向けられる。人気者はつらいな。

「お前、暇、暇だよな、一人?」

純粋にパンドラや僕自身が嫌いな人と、貴族や金持でオルフェウスの親戚とすり寄る人もいる。

「いつも一人ですよ」

「お前、女にトラウマがあるんだよな、確か」

「ないですけど」

「吸血鬼に痛めつけられただろ」

共通するのが、ここでもだが、赤の女王にどうも無理やりとか、何か犯罪がらみのことをされたという疑惑である。一番ひどいのがアマ―リエだが。会うたびに、悪女だと彼女を悪人呼ばわりである。会うたびに僕が殺そうとして、だましたと真実を話してはいる。オルフェウスはショック症状を出し、以来、彼の前では言わないことをしている。あの俺様が泣きそうな顔をすると思わないからあれは禁句だなとさすがに胸が痛んだ。

「子供になんてことを」ってなんだよ・・。加害者だからね、僕が?

「じゃ、いいよな、お前今夜、付き合えよ」

「嫌です」

「冷たいな、そんなんだからお前嫌われるんだぞ」

いや、ここパンドラ狩りの本部でしょうが。

「嫌われなかったら、パンドラとして真剣に考えたくなりますが」

ダノン何とかの方がわかりやすくて好きだ。

「ま、いいや、女のところ行くから付き合えよ、美少年だからモテるぞ」

あ、じゃあ違うな、僕じゃねえや。

「なら、アルフレート様が今あいてそうですが」

「普通の少年なら必ず一回は行くぞ」

「じゃあ、仕方ありませんね」

「唯我独尊、自己中、ぷぷっ、まさかオルフェウス様には負けるよ」

「お前な・・・・」

人はもともと、無だ。環境が人を作るという。わがまま、マイペース、自分勝手、ガサツ、好奇心旺盛。ワイルドだが。

ラブコメ嫌い、創作は好きだがリアルの確執やら三角関係はなし。こう見えて潔癖だ。

「ほんッとにデイジーをお前の傍に置いていいのか」

「あはは、僕が何か問題起こすと思っているんですね」

オルフェウスの肩をつかむ。

「四六時中、本命やら別の男性やらとうだうだとお友達を続け、期待させ、最終的には笑顔でごり押し、・・・・ラブストーリーなんて存在しませんよ」

「え」

「いうこと聞かなければ血を吸われ、平気で相手を裏切り、ライバルを法で触れない範囲で葬り、意地悪をしてやきもちを焼いて軽く世界大戦の上、いちずな乙女で聞かせるような相手にどう期待しろと、・・・・あの野郎」

「・・・行くんですか」

デイジーが服を着せながらそう言った。

「何で冷たい目されるか知らんけど、今日の夜にね、ああ、勘当されたい」

美少女メイドを従える時点で絶対追い出されると思ったが。

「―男性限定なのですか」

「ん、そうらしいね、会員制なんじゃないの」

それにしても、着替えさせられるというのはどうもなれないな。

「デイジーがスレンダー体型でよかった、君だけだよ、緊張しないの」

「まあ私ではゴットヴァルト様の恋愛対象になれないですからね」

「ネクタイ締め上げるの、やめて、死ぬから」

バンと扉が開く。

「何ですって、ゴットヴァルトが遊びにいくだと」

「カイザー、おさえて」

「・・・・な、な・・・・」

ヴィクトリアとセシリアはその戦闘用の武装の前で固まっていた。

「どうですか、今年間違いなしですよ」

「これ、服?」

「・・・あ、ありえない」

「50点」

「20点」

気まずい。

「ねえ、アルヴィン君、これどう思う?」

聞くなよ。

「…に合うんじゃないか」

「そうかしら、じゃあ、次、これ」

ディートリンデはそっくりさんか?

だが、そんなことよりもどこの戦場の最前線だよ。爆弾の埋めたちだよ。すげえ、女子のレーザー的な目が怖いんだが。ひいっ、女の人怖いよ。

「ヴァイオレット、助けてください」

思わず、助けを求めるほどだ。

「がんばれ♪」

酷いよ、ヴァイオレット先生。リリーシャ、ヘルプ。

「裏切り者」

何か今日は、北極ほど冷たくないですか。なんで寮生とかき氷食ってんだよ。

「くすんくすん・・・」

なぜか、ここで居合わせている氷の美少女、付き合いたくない冷酷アイドル、シエラちゃんが圧倒的戦力差にキャラを崩し、泣いていた。まあ、このデパート、近所だから大体の知り合いいるか。大丈夫、大きいのだけが魅力じゃないよ。まあ、ヘレネを見てれば、そう思うのも仕方ない。俺もジ―クヴァルトの体格さで二日ほど落ち込むし。

じゃあ、目の前の前線基地ではなくあえてむかつく一般カップルにいら立ちを向けるとか。

「オルフェウス様は私のです」

「違います、私です」

右に第七艦隊、左に北欧の砲弾艦隊か。さすがビッグだぜ。

・・・なぜだろう、全然妬ましくない。

普通、水着会場というのはカップルや女子同士で来るものだ。いつもみたいに食も質問も店員の冷たい視線も今日はない。男子なら水着を見るべきかだが、見る勇気がない。

「アルヴィンも座ってないで、選べば?」

「お前な、俺が選んでたらぼっち名のばれるだろうが」

何で平然としてるんだよ。振り返ると、マリエルとゴットヴァルトがいた。

水玉模様のピンクのフリルのビキニだ。

「ゴットヴァルト様、これはどうでしょう」

試着室から、デイジーが赤い派手な水着とワンピースの水着を取り出していた。おい、俺を見て舌打ちするな。

「君なら赤も黒も似合うだろ、今日は、オルフェウス様たちの護衛がメインだし、全く未成年を休日まで動かすなんてブラックなんだから、読書日和なのに」

「・・・ですが、溶け込むのも仕事でしょう、それで好きな色は、好みはどっちです?」

「んー、ワンピースかな、肌が多いと落ち着かないし。触った感じだと防水出来てなさそう、薄すぎない?何でひらひらしてるの、アルヴィンもこれだとすぐに助けに行けないと思うよな」

おい、貸すなよ。お前はあれか、恥じらいないのか。

「・・・・あの、スパロウさん、似合いますか?」

「え、いやあ」

「貴方の意見など聞いていませんよ?」

デイジーはあれかな、俺が嫌いなのかな。よくゴットヴァルトにひっついてるし。

「・・・・あの、ゴットヴァルト・・・」

振り返ると、女の子らしいエメラルドブルーに花の飾りにパレオのエリザベートがいた。

「・・・・どうかな、変じゃない?」

変じゃない、むしろいい。

露出度が少ないがそれがいい。

「おお、お姫様みたい、貴族みたいだね」

いや、貴族だろう、一応。

・・・・というか、これ、どこのハーレムだよ。

「・・・貴方もそう思う?ええと」

その気遣い、少しきついです。

「似合うぞ」

◾刻印と爪痕深く

「ありがとう、お兄ちゃん」

なぜかじろっ、とプール内でキズありのシスター、エルフリーデのチームの狙撃主にアルヴィンはにらまれた。

「なんだよ」

「いや、恋愛は個人の自由だが」

「はぁ?」

ふいっとそらされる。

「規律やルールを守るのも戦司祭の役目だ、だからうちのグレンのように、・・・間違えるなよ」

「は、はい」

嫌な予想はしたがアルヴィンはぼっちとはいえ、そんなものはない。世間に嫌われる特殊な趣味があるエリートの顔をつい浮かべた。疑惑だけだと思うなっ。

「ところで泳がないのか?」

「友達と待ち合わせでな、…あ、住まない、君に対して含むところがあるんじゃないんだ」

「・・・いいよ、別に」

「本当か?」

ああ、とうなずいた。

「その、おれも友達と予定あるし」

するとうるまれ、「そうか。君も大変だな」とアイスをおごられた。お姉さん、違うからね。「予定などないだろうに」と聞こえたのは気のせいだろう。うん。

「そりゃ、無理だよ」

「・・・・」

いきなり初めから閉じられた。

「オルフェウスの加護はそうそう、カイザーではとけない」

友人なのかライバルなのか不明だが、時折シュテファンと顔を合わせる機会がある。

吸血鬼の使い魔が何でこんなところに。

「ああ、ごめん、殺されるかと思って」

「アウィン」

アルヴィンは踏み潰されていた。カイザーとアウィンは一緒にいたらしい。

「おい、どけろ・・てめえは一体」

「不審者かと思ったもので悪いな」

心から思ってないだろ、何だ、その虫を見る目は。

「いい加減どけろ、相手が困っているだろ、こいつはゴットヴァルトの親友だぞ」

「どうりで貧乏くさい顔なわけだ」

その時、エリザベートともにゴットヴァルトが駆け寄ってきた。

「おーい、アルヴィン、リリーシャガボールしようって・・・何してんの」

「いや、急にこいつが蹴りかかってきて、おいっ」

ぎゅううう、と踏み潰している、さっきより力強くしてないか、こいつ。

「偶然だな」

「ちょっと、やめなさいよ、その子困っているじゃない」

「お前の女か?」

なぜか頭から足の先まで見られた。

「え、やだ、どうする・・ねぇ、ゴットヴァルト、私、貴方の恋人じゃないのに」

そういいつつ頬を染めるのは何でだ。

「うん、もちろんそうだろ、彼女はエリザベート、僕の・・・友達でいいんだよね、確認だけど」

「・・・・当たり前でしょう」

「ふん、まあ、いいが、あまり太陽の下で無理するなよ」

「僕はだ強いよ?」

「まあ、まぞなら仕方ないが、ともかくだ、日焼け止めしろ、燃えるぞ」

煙草をふきながらヴィントは去って行った。

「大丈夫?」

「おお」

「なんか変な人だな、あの人」

「だな、人間が燃えるわけないだろ、吸血鬼じゃあるまいし」

「・・・そうだな」

「何で目をそらすんだよ」

「そらしてないよ、ただセミは命がけで恋愛するからすごいなと思っているだけで」

「一週間の命なら俺でもするぞ?」

・・・変な二人。

エリザベートはそう思ったが、言葉に出さなかった。

「何だ、これ」

「死ぬのかな」

ゴットヴァルトとエリザベートはまるでい世界を見る目で、大きなプールに子供用プール、流れるプール、滑り台を驚愕した目で見ていた。

「いや、そんな驚くことか?」

ただのプールだよ、金持ち専用じゃない、市民向けの。

「…すごい、これが伝説のプール」

「ええ、うわさ以上ね、あんな武装もなく、見て、あの女性、警戒もなく男に腕をからませているわ、非常識な、何?脅されているの」

「いやいや、はっ、あの中年の男、あんな小さい子にかねをあげてるぞ、犯罪組織のものか、他国のスパイ?どうやら、教官の言うとおりだ、予想以上だ、か弱い幼女にスパイのまねごとをさせるなんて」

「違うわ、私はあそこの店のサングラスの男、指名手配の男に似ている」

「・・・・いや、ただの親子と店員だと思うぞ」

「「いやいや、みんな同じ表情でこれはあれだ、集団催眠だよ、魔術組織や革命組織が裏で操ってるのかもっ」」

戦慄した目で、彼らは喉を鳴らし、よく横を見れば、マリエルたちも恐怖で震えさせ、銃を構えていた。

「恐ろしい、罪もない一般市民が・・・」

「しかし、デイジー、今日は一般的な軽い武装しか所有していませんよ、守れるかしら?あの巨大な滑り台はもしかしたら市民を狙撃するものかもしれないわ」

「どうする、僕ら四人で敵を駆逐できるかな」

少年と少女三人は恐怖で顔を青くし、お互いの武装やら慣れている攻撃や戦闘形態の話を始めた。・・・外見は美少年と美少女なのにっ。

「・・・・・大丈夫だろう、ほら、オルフェウス達もいるし、あいつら強いし」

「見てください、あの幼女と少年、嬉しそうにあれは母親じゃないですか」

デイジーが叫んだ。

「ひぇぇぇ、いやだよスリラーなんて、僕殺人犯の相手する自信ないよ」

「・・・すごい勇気ですね、うそ、あんなに近づいて?」

「落ち着きましょう、ほら、みんな、一般的に母親はいつも自分の子といるもので人間の親は自分の娘に剣なんて向けません」

「ごめんなさいごめんなさい、妹のおやつ食べて、だからお母様、それは駄目、それはやめてください」

・・・・・忘れがちだが、彼らはパンドラで幼少から戦闘員だ。一般的に彼らがどこから生まれて育つかは知らない。

「とりあえず、泳ごうぜ」

がたがたと震え、身を寄せ合う少年たちにアルヴィンはそう返した。すると、まるで無実の罪を押し付けられた人間のように、一斉にアルヴィンにしがみついてきた。

「「「頼む、絶対に傍にいて、一人だとハンターに捕まるからっ」」

これも忘れがちだが、パンドラは銀の十字架含む英雄と呼ばれるものたちに狙われる存在である。

「え、いや」

「「君が必要なのっ」」

悲壮感ありまくりだろ、何これうれしくない。こんな存在の認められがた、うれしくないぞ。

ヒュウ、ともにかに男達の視線が集まり、軽やかな声が鳴り響いた。

辺境の国からの移民。そのことでウェーブヘアのこの髪もずいぶん、純粋な帝国の市民からからかわれたものだ。

宝石に宿った四大精霊のソウルは、今日もモニカの胸元にあるペンダントの中で輝く。彼女の師匠は言う。自分はこだわりが強すぎる。

レアな魔法アイテムや遺跡を巡り、学者だったあの人は束縛を嫌い、自分を持っている人だった。

塔での閉鎖的な、伝統的な生活を嫌い。親とは小さいころ生き別れ、モニカというのも塔の魔術教師が与えてくれたものだ。

「モニカ、触れるな」

人の秘密を知りたがるのは間違いなく、師匠の影響だろう。

「冷たいのね」

「あら」

ニュクスは主だったメンバーが集まり、魔女部隊のテストに観客席から見ていた。

「・・・・どれも同じ顔だな」

その少女たちは、アリスに似ていた。

「エデンを首になったのは」

「愚かな連中だよ、安全だとか倫理だとか、世界の心理を求める魔術師でありながら」

ようするに錬金術師に作らせたのだ。だけど今更正義に価値はない。

「ジ―クヴァルト・バドォールか」

愚かだ。ヴァガットからすればそんなもの砂の器だ。

「どうせ世界は自分しか見ない」

ブルー・レジ―ナの剣が収まった鞘が、ドラゴンの腹の中から出てきた。

「見つけた」

妖精騎士が手を伸ばすが、背後からいきなり。

≪雷鼠≫

ルイが初級魔法を放った。痛みと紫のかなりの熱さの雷が、その衝撃が男の指に残っていた。

天使がいた、旅一座でセレネは太陽の祝福を受けた、地上に舞い降りた天使を確かにみた。帝都で再会して、退屈でつまらない日常、孤独な日常に金色の天使がヘレネの日常に飛び込んできた。

「あなたたちはいいわね、いつも誰かが守ってくれるもの」

扇を手に高らかにカトリーヌが取り巻きを連れて、シエラやイリスに言う。

「気にすることないわ、あの子は関心があなたたちにあるから嫉妬しているのよ」

「そんな、カトリーヌさまは美人よ」

「イリスはいい子ね」

君と同じ髪色にすれ違うたび振り返るけど

「女の子としゃべって、飲み食いしていればいいんですよね」

「そうそう、じゃ、あとは任せるわ」

行ってしまった。

「じゃ、行こうか、僕」

「え、はい」

「貴方はすごいな」

「何が」

「ゴットヴァルト様はどんな相手にも身分や階級を必要としないのですね」

誰だろうか、カイザーと何だっけ、あの派手な金髪の取り巻きか。

「生まれ悪いですから、教えてくれる人がいなかっただけですよ」

くす、とほほ笑まれた。

「カイザー様に必要とされるわけか」

「どうですかね、大体怒られてますが」

「私にはそういうことはできませんから」

「何で?」

「・・・・・・・・・・・今何といった」

さすがにそれは失礼じゃないかと思う。いや、まあ、普段のゴットヴァルトを見て、そういうことに結び付けないのは分かるけど。

昼間の女の子達とのプールは、友達と遊んでいるで・・・まあ、すませているんだろう。

「うん、だから、夜のお楽しみかな、ゴットヴァルト君、レイモンド達と遊びに行ったよ」

絶妙のタイミングでほほ笑む。勿論、タナトスやウロボロス、地位や名誉に執着するだけの軍の上層部、面倒なライバルや敵の相手で疲れているのは知っている。

「・・・・お前止めろよ」

表面は冷静だろう。が、オルフェウス、書類が反対になっているぞ。

「いいじゃん、オルフェウスも昔遊んだんだし、だれもが通ることだし」

さらに笑みを深めると渋い顔がさらに渋くなる。おおっ、嫌がっている。

シュテファンは学生からの友をからかうことに罪悪感は覚えない。オルフェウスは幼いころ、家族を失い、あの家では兄弟とはライバル関係で、家族愛に餓え続けた。女のこともそれなりに恋愛しているがアデル二超える存在はいない。マリアベルたちは兄弟のように思っているがオルフェウスの心が埋められるものではない。シュテファンも水のマナを持つ魔術師の家に生まれ、似たような環境だが切り捨てることを覚え、親友よりは器用に生きている。

「俺はこれから会議なんだが」

知っている。冷たいと仲が悪い時期に言われたことがある。オルフェウスは頭がいい。いざとなれば、自分でも殺すことができる。だが同時にいつも仲間を裏切ることができない。なりきることができない。

「うん、こなくていいよ」

例えばフォルクマ―、ブッシュノウム家の高慢な男さえそうだ。何度も危険な目にあわされ、無茶な作戦に前線に立たされた。天敵だが、殺さない。いやな奴だが利用できると先のばし続ける。他の仲間は納得するが、シュテファンには無意味だと思う。自分は家族や親友たちのためなら今でも殺せる。というか来るつもりなのか。

知っているけどね、自分が処刑されかけた時も喧嘩していたのに結局助けに来て、降格されかけたし。

「あいつにできるわけないだろ、日常すら微妙なのに」

声が震えている。動揺するな、余裕を持て。

アルバートが求めていたパンドラかゴットヴァルトかはわからない。でも、二人がオルフェウスの弟ではない。だが、シュテファンはオルフェウスが探し求めた弟を、家族を奪う気はない。ゴットヴァルトの素姓に同情しているのだろうか。性格はアデルに近い、思考も。不幸な半生だ。母親に見捨てられ、誘拐され、犯人が死んだ後は浮浪児として生き、孤児たちの死を目の前で見て。今もエレオノ―ル達を虐殺され。

「えー、でも、赤の女王のお気に入りだったんだろ」

だがオルフェウスは受け入れないだろう。彼は一人でも生きていけることを。

「それは、・・・過ぎたことだ、今は夜遊びの話だ」

表情青くするな、いちいち失礼だろ、ゴットヴァルトに。兵士以外の道だって幼い少年にはある。彼は選んだ、自分で。オルフェウスのそれを偽善と思わない。

「その、なんだ、うん・・」

欺瞞とも自己弁護とも。お前止めろって、僕には甘えないと言ったのはどこの誰でしょうね?

「いやいやないだろ、・・それにまあ、個人的なことだし・・・・・で、レイモンド達はどこにいるか、当然知っているだろうな」

このオルフェウス知ったら、ゴットヴァルト引くだろうな。自分はさんざん遊んだくせに、ゴットヴァルトには違うの求めるのか。

「君、認める気ないだろ」

「そんなことはない」

脂汗を浮かべ、笑みを浮かべているが腕が震えているぞ。いつもの尊大な態度を浮かべつつ、最後の言葉は、これはお仕置きする気だな、

「あいつにはあいつの人生がある、俺はあいつの恋愛に文句を言う奴じゃない」

「じゃあ、僕の目を見ようよ、とりあえず」

「あの引きこもりに女が口説けるはずがない」

本音出ましたね。

「俺も見たくないが仕方ないだろう、だれもあいつを相手にしないんだから」

「うん、じゃあ、使用人とかセアドア君にすべて任せようか、それでいいよな」

「・・・お前は第三者に任せる気か?」

「オルフェウス、相手16歳だってわかってる?明日でも彼女とか連れてくる年齢だよ」

お前はあれか。子離れできない、駄目な父親か。

「ふん、あの馬鹿がモテるわけが・・・・ありえないよな、シュテファン?」

すぐそばに可愛いメイド連れてきてるだろうが。泣きそうになるな、動揺するな。

「・・・カイザーにも向ければいいのに、ブラコンを」

はぁぁぁ。今度は本気で深くため息をつく。ブラコンなら、カイザーもいるのに。心からあきれた目でオルフェウスを見ると予想通りの言葉が投げられてくる。

「黙れ」

何でパステルカラーで飾りが多いんだろう。何でベッドが中央?

「あの、テーブルやいすがないんですが、何でですか」

「まあまあ、いいじゃない、いろいろ教えてあげるし」

何だろう、下着だけとか、手をひかれながら、首を傾けた。

「丸いのは店長の趣味ですか」

ぽんぽんとベッドを叩きながら、聞くとお姉さんが顔を近づけてきた。

「何か?」

「綺麗な顔ね、肌が白い、貴族?」

「一応は、お姉さんは・・・西部の生まれですか、肌褐色だし」

「肌は白い方が好き?スレンダーな子がいい?」

「まあ、年上で金髪で恐怖しか感じない豊かな感じよりは・・・、好きですかね」

「事情を聞いても平気?」

ゴットヴァルトはベッドに腰掛けつつ、行儀悪く脚を組んだ。

「うーん、でも初めての女性に話していいんですかね、いやじゃないんですか」

「ここは男の子が素直になる場所なのよ」

「はぁ、世間って色々あるな、いろいろ教えるって、お姉さん先生かなんか」

「まあ、似たようなものよ」

「ふむ・・・」

2

「かび臭い・・・」

「もう、フロイデ様」

サアラは怒ったように、ヴァーヌス遊撃部隊の本拠地の要塞で、兵士たちに食事を運んでいた。ずいぶんとパンドラが帝都からこっちに逃げ込んでいるらしい。

この世に災いをもたらすモノウォーロックや魔女は同種といわれ、魔獣や天魔落ちは天災である。

「なにこれ」

ちなみに発言したのはゴブリン種の青年期の兵士である。出現する時間も不明。けれど二ケの肖像が作られた理由も魔女が原因とされている。

「魔女殺しのグレーテル、ワ―ウルフ殺し専門の赤ずきんはしっているな」

「え、まあ」

魔女。当初はパンドラが討伐していた。姿かたちは妖怪やグロテスクな奇妙な生き物が数多くいる。その上に中級、上級魔女がいる。どう考えてもそれを女の子だけで倒すとか、異端審問にかけるのは本物の魔女や契約者、天魔落ちとか、めちゃくちゃだ。

「どうしてかな、ウルリヒを可愛がりたいのにいつもうまくいかなくて」

「なぜだろうな」

イヤお前、純粋にウルリヒが嫌いなんだよ、とバーバラスは思った。正直、依怙贔屓、ヴィントにしたら年下で男で炎が扱えて、心地いい関係ではない。でもヴィントは皆が好きだから、弟は可愛いものだからと自分は弟や妹が好きだと思っている。

「兄さんは、まだ事件を?」

「・・・そりゃあね」

ヒュウウウ―・・。

「彼女達は、パンドラだね・・・」

「・・・」

「魔術の道具なのかな、それとも」

軽薄で余裕のあるセアドアが表情を変える。

「あの人達は僕は家族と思っていない、でも君には大事な・・・君の帰りを待っているよ、戻らないのかい」

「君はいつも何かトラブルに巻き込まれてるな」

エドワードとセラフぃを連れて、ゴットヴァルトがパンドラを捕まえた状態でヴォルフリートの前に現れた。

マーリヤがあわててヴォルフリートの後ろに隠れ、耳打ちする。

「お兄さん?」

「いいや、赤の他人だ」

「うん、でも私にはお母さんがいるから、お父さんはいないけど優しかったし今でも大好き」

「そっか」

綺麗な人だなと男女の写真を見せられる。恋人時代のものらしい。

「でも最近は錬金術の勉強が忙しいみたい、だから少し寂しいな」

「それは寂しいね」

「お兄ちゃんの両親はどんな人?お父さんは?」

ヴォルフリートは二人の男性、自分がずっと実の父と信じていた相手の顔を思い浮かべた。

「・・お兄ちゃん?」

「お母さんは死んでいるよ、お父さんは・・・その、わからないな」

自分はエレオノ―ルとレオンハルトに実は嫌われていたのでは、捨てられたのではないか?父は、あの人は他人と知っていたから俺を嫌っていたのか?たくさんいる子供たちは駒にすぎないのか?

そんなこと思いたくない、事情があった。ヴォルフリートの父は血だけの問題ではなくやはりあの他人行儀な軍人の父なのだ。

「わからないって、一緒に住んでたのに変な奴、何、いまどきの複雑な親子という奴?」

「君が言うのもおかしいだろ」

すぐに思い浮かべなければならなかったが、もう一人いるというマリアベルの異母兄もゴットヴァルトも父に会っていないのか?

「セアドア、コウモリなんて止めなさいよ」

知り合いの少女の舞台。

「リリ、兄さんの言葉本気でしているのかな」

「それは・・・、でも、傍にいるのは天魔落ちなんでしょう」

「アールヴの里のことは聞いてる」

「アレだって裏であやっていたのは、ブラッディ・ローズだって」

「では、リーゼロッテ、ジ―クヴァルト、ティファニーに君達はなにを示せる」

「ヴァジットさん・・・」

フォース・ナイツの青年が仲間を引き上げる際、リーゼロッテに頭を下げる。

「君にアデルの崇拝者を止めさせられるか」

「それは・・」

3

「これだけか、またクララより下だな」

「すいません」

「まあ、よい、途中からいきなり後継ぎとして扱われたのだ、精進するがよい」

クララがムうとなる。

「お父様はウルリヒに甘いんだから」

「だが、すべてに甘くする気はない、ウルリヒ、間もなくカイザー様は15歳だ、お前も魔法騎士か、帝国か、自分で決めなさい」

母が笑う。クララも父も。でも本当は自分は後継ぎとかは。

フーガ・ウィッチを含め、魔女達は女性の姿をしながら人格というものがなく、ただやみくもにウォーロックをふくみ、破壊と不幸、混沌をもたらすモノ。

「どうしようもない業よね」

エミリアは、アリシアのらしからぬ、重い言葉にぎょとなる。

「あ、あんた、調子悪いの?」

何だろう、女神教会のサーウィンなんていったことないのに、聖剣の一つに妙に心がざわめく。ディートリッヒは困ったように見る。

「心境の変化の理由を聞いても、姉さまはこういうことが怖いと思ってたが」

「聖剣の守護者って、あなただけ」

「イヤ、帝国は広いから、各地の聖女とくんで、あれ?」

「何?」

「確か、もう一人、そう誰か、グラヴィーダスやオーウェン以外にも」

「ヴォルフリート、それに傍にいるのは」

「先に行くのです」

「ああ」

イグナスがオルグが見ている中、セアドアは錬成獣を見る。破壊された建物は錬金術師が直している。

「ヴォルフリート、アリスの様子はどうかな?」

「普通だよ、元気に学校に通ってる」

「君はなぜこの町に?マーガレット様の意志なのかな」

「ああ、青の騎士とウォーロックを探しに来ていて、仲間と」

セアドアはセバスチャンを見る。

「そうか、あの戦いで青の騎士は行方不明だしな、君の救世主として大変だっただろう」

「・・・セアドア、お前はお母様たちの事件の前、覚えているか?」

オルグもだ。彼らは友達だった。だが、知り合いをすべて何かの記憶魔法で書き換えるには一人では無理だ。

「?変なことを聞くね、当たり前だろう」

「その・・・カイザー・クラウドとお前は仲が良かったのか」

「それは無理だよ、彼は隣国にそのころいたんだし、ああ、君は事件のせいで記憶が混乱しているんだったな」

「変なことを聞くが、魔術師の家では嫡男を取り換えることがよくあるのか」

「・・・どうかな、僕はあまり他の家と親交がないから、まあ、一言に魔術師といっても派閥もあるから、まあ、より良い優秀な魔術師とおもうならするだろうね」

「・・・彼は、本物のカイザーだと思う?」

「ディートリッヒが言っていたことか、君こそ彼と親交が?」

「貴族は血統を重んじる、いくらクラウド子爵がほかに女性がいても、そんな都合よくマリアベル・・さんの兄がいると思うか」

「君は彼らに敵意でもあるのか、やけに突っかかるけど」

「俺は知りたいんだ」

「―別に真実はどちらでもいいんじゃないかな」

セアドアはたちあがる。

「俺も昔、自分が正しいって、そう思うのがいいことだって思ってた」

「それは」

「君も知ってるだろう、俺の家が有名なパンドラ狩りなのを」

知らない、そんなの。

「悪いのは悪いパンドラで、正義は僕達で平和を理解しない彼らが悪いって、父達の教えを信じてた、だから君を虐めてた」

「セアドア、過ぎたことだ」

「オルグ、お前・・・」

「奴らは現在も民衆を脅かしている、お前のような天魔落ちもだ、そろそろ奴らは表舞台から消えるべきだ、異界から出てこないようにすればいい」

「セアドア・・っ」

「そうだね、僕もそう思うよ、秩序や平和を壊す奴はいなくなればいい」

「セアドアッ」

「そう思っていたさ」

多くのパンドラと錬金術師の女性が現れる。

「時は満ちた・・・、ああ、黄金の時がまた訪れるんだわ」

4

アルフレートは、兄貴たちを追っている。

「おお」

「さすが」

個人戦、チーム船、諜報戦、できるのだが一定以上はない。トップの成績だが指揮官としては冷静でクールはいいが、あれで仲間思いで情が厚い、一見するといいのだが、まあ実践では使えないな。

「どうでしょうか」

「まあまあだな」

「はい・・・・」

ユージーンは黄金の天秤の塔の刺客の放つ遠隔魔法に、シャ―リぃとともにあわてて避難していた。

「まったく、なんて日だ」

ヴィネッサは高台からその騒動の様子を眺める。

「・・・・馬鹿な奴」

「ブルーレディー」

「ふぅん、貴方がローゼンバルツァーの勇者様?」

まるで猫のようだ。赤いゴーグルをつけ、紫のコートを肩にかけ、青のヘアアクセサリーをつけ。

「これでひるむようなら、私はフォボスという男に失望するだろう」

アリスは首を傾ける。

「彼を知っているの」

「こう見えて私は友達が多いんですよ」

ルヴァロアの騎士達はほぼカイザーに傾いていた。マリアベルには許せないことだが、本家も分家もマリアベルとカイザー、アルバート(もう一人いるが重要視してない)、行動にはいまだ謎もあり、ふまじめなようだが(それを超えて跡継ぎの役目放棄しているのが一名いる)、彼らは力あるものを尊ぶ。初めは追い出そうとしたが今は家に結びつけるため、都合のいい女性か同盟相手を探している。

視界の隅に、まあ…いるが、存在理由が、というか父があれを家に置いている理由がいよいよ不明だが、もう彼をヴォルフリートの敵だからだと攻撃するものは表にはいない。

「ああ、アリス、貴方が」

金の鈴を転がしたような声。淑女らしい振る舞い。男性達はその少女にずいぶんと間抜けな表情になった。庇護欲をそそる少女らしい、折れそうな華奢なライン。

「ご挨拶が遅れて、恥ずかしいわ」

白銀の賢者、アルフヒルド、虚無の大魔女リューリ。お伽噺に出てくる不思議な衣装の妖精のような、パールやピンクや白を基調とした装飾過多の、布の面積が極端に少ない、バレエに出てくるダンサーのような下着のようなドレス、プリンセスラインのドレスには金属製の骨組みが見え、なぜか異端審問の使う道具のような。

マリ―ベルも舞台の衣装に見えていたが、媚びているようにも下品にも見えなかった。

「ひええええええええええええ」

おそらく、ここの娘かなんかだろう。大きい声をあげている、漆黒の女子制服に身を包み、この世の終わりのような表情をしている。

「さぁな、俺は知らないよ」

「リオ・・・・」

「俺ができるのは壊すことだ」

「・・・アンネリーゼ」

ガウェインは、その城で大勢の信者や護衛、貴族たちに囲まれた神官の横の少女に視線を奪われる。

「驚いたな、ここでは流血はないと聞いていたが」

眉ひとつ、真っ白な和風ドレスのような服装の背が低い少女は動かさない。

以前にも似た光景を見た。変わらない世界。優しい世界。

「ヴォルフリート、君のその力は」

「とりあえず、逃げるっ」

「何で、何でなんだよ」

「あの人が帰ってくるためよ、娘もきっと喜ぶ」

「違う、彼女が望んでいるのは」

「何で一人にするんだよっ」

優しくなんかない。後継者として、厳しくしつけられたのだ。

温かくない。いつも父を待っていた。

優遇されていない。妹達とは距離を置かれていたのだ。

強くなんかない、目の前でセバスチャンが傷ついているのに。

ああ、そうだ。

一人だと思い知らされたくなかった。

「傍にいてほしかったんだ」

温かい暖炉がある部屋。優しい母と可愛い妹。多くの友達。

罰を受けて、一人にされて。

父が叱ってくれる日を、関心を寄せる日を待っていた。セバスチャン達のことなど実は考えなくて。

「だから頼むよ、貴方だけは彼女のために――ッ」

彼は寒くなかったのだろうか。怖かった、寒かったはずだ。

寂しくなかったのか。家も持たず、世界に放り出されて。

憎んでいたのか。奪われたのはあいつが先なのに。

弱かったから?彼がそう言わざるを言えないのは居場所を持てないからだ。

「お前・・・っ」

いたのに。目の前に、一人きりのあいつが。正当な憎悪だったんだ、俺はあいつから仲間を。汚い策略ではめるほど、非情な策略を実行するほどの憎悪を抱かせたのは俺だった。憎まれていたんだ、ローゼンバルツァーだから。

どれだけ孤独かも俺は考えなかった。

「傍に言ってくれよ」

「私は・・・っ」

あいつは俺を呪わずにはいられなかったんだ。

5

代わりはいくらでもいる、信頼も安らぎも趣味もない。ここを出て、別の国に行けば、こんな気持ちは忘れられるのか。

鍛錬しなければ、そんな時、彼と出会った。ここでは普通の最低なウソツキ。

「つまらないな」

少年は銃を手に、ロザリンドに言う。穏やかで友達思いも、熱血もいない。何人か死んだ。余計な情や優しさは価値がない。

「・・・・なら、彼らを連れてくれば」

「無駄だよ」

切り捨て、作戦を成功させる。

「アーデルハイトが恐怖と絶望の象徴?」

アンジェロにそう言われたが、リーゼロッテは意味不明だ。

「冗談よね」

「彼女は危険です」

アーデルハイトの何を知っているというのだ。

・・・動くことができなかった。

「お前・・・」

アガットは大きく、目を見開く。

「ヴァガボンド、お前」

「いくぞ」

「変な奴」

「うるせえな、こんな女みたいなちまちましたのできねえよ」

「女だろう」

「閣下・・・・」

「その呼び方やめてくれる?」

破壊された馬車から、本来のブラン・レジ―ナの正当な本家筋、通称虚無の聖皇、15歳の

ァァァン。

「おいっ、ウソだろ」

「あと少しで貴方の命が奪われるところでした」

黒い傘が周囲を囲っていた。

「セアドア、あの子は」

「・・・今は」

「・・・・・」

「なぜだ、我らの悲願をお前は忘れたのか」

黒衣の男は憎悪をはく。

「誓いを忘れたのか」

「屈辱に耐えろというのか」

「セアドア、悪魔に惑わされたか」

「戻って来い、お前は清浄なる世界を夢見ただろう」

「俺は…私は」

青の騎士は尋ねる。

「魔術戦争に勝つ気か」

「一応しているよ」

「一応?」

「悪いね、これからワイバァン隊に行くんだ」

「ウルリヒ、奇遇だね」

「・・・セアドア、ヴィクトリアが君に会いたいって」

「ごめん、今日は無理ッて行ってくれないかな」

「セアドア、ヴィント兄さんと会ったんだ」

「そうか」

6

わたくしの名前はアニエス・メルヴィーア。第17代五大公爵家の当主の次女として生まれた。そして、一つ下の婚約者は生まれついてからの婚約者、フレッド・エストカラス。

正直言えば、初対面は弱そうだと思った。サファイヤエルに連れられ、お行儀よく挨拶して。けれど無意味な戦いを起こすのも得策ではない。

「ヴォルフリート、預言とは絶対なんですよ」

「カーティスさん・・・」

驚いたように顔を上げる。

「事実上、銀の十字架は力を持ちすぎた」

恐らく、ヴォルフリートを理由に一つになるが。

「・・・・知り合いかね」

ゾフィーはヴィッターが何者か知っていたがきかなかった。街で起きた破壊活動もその犯人も。

「いいや、通りがかりだ」

「悪魔崇拝者め」

「パンドラに打たれた我らの家族のため」

「これは正義だ」

「うん、おいらはあほだよ、でもね、ルチアちゃん」

「俺は天性のアーティスト、お客様を喜ばすのが使命なのだよ」

≪幻魔・分解≫

あたりの光景が崩れる。

「なっ」

「すべての女の子の味方だけど、俺はうそつきや裏切り者は大嫌いなんだよね」

タナトスの本部に、セアドアの姿はある。

「襲撃されたそうだな」

「面目ありません」

7

―五年前、二ケの肖像、本部。

「あっ、ああっ」

少女騎士は、呪いが発動していた。旧知の仲だ。

「アレクシス・・・」

「ジ―クムント・・・」

「セアドア・・・」

「ラインハルト様、魔女達はしぬのですか」

「仕方ない、罪人だ」

「宗主様僕にはわかりません、何でパンドラは世界を歪めるのに彼らに道を示すんです」

背後には両親やクレイン家のものもいる。

「お前なら信頼されている、奴らに禁呪をかけろ」

ラフォール隊を支える大貴族が呼び出してそういった。

「総隊長も認めるはずだ」

「人じゃない、アリス」

「セアドア・・」

青の騎士も驚いたように見ている。

「僕には理解できない」

「全てあいつらがいなければいいんだ」

「極端な性格だな、お前は」

フロイデが困ったように笑い、頭をなでる。

「少しは柔らかくなれよ」

8

「僕はお前が嫌いだ」

「これ以上、僕達の綺麗な国の土を踏むな」

化け物。

「・・行こう、アルバート」

「あいつドジなんだよ、本当にアリスの弟か」

「うーん、僕もまぁ」

「アレクシスは甘い、僕はカイザーと同じだ、厳しくするべきだ」

その時だ。見慣れない馬車が屋敷の前にとまる。

フードをかぶったそばかすの少年と大人の女性が現れた男を出迎え、馬車に乗り込んでいく。

「・・・・・セアドア」

道場の真ん中でダークブラウンの髪の少年が目を覚める。

「寝ぐせついてる」

金色に目が輝く。

「もう真夜中だよ」

「うん、ごめん遅れて」

周囲を見ると、犯罪組織や革命組織、魔術結社の居所を押さえた地図。ずっと少年が追う犯人の協力者の候補リストが散らばっている。

「スノウ達は待っていた・・眠い」

「僕の宿舎のベッド貸そうか」

「いや、いい・・・そうだ、あの街で金髪にあったんだって?」

起き上がり、紅茶を持ってくるとカップをそそぐ。

「・・気になる?」

灯りをともして。

「まあ、うん、で、どんな話したの?」

「まあ色々だよ」

「うん・・」

「・・・君は恨んでいるのかな」

ゴットヴァルトは顔を上げる。

「金髪を?」

「・・気分良くはないだろ、誰かが誰かを恨んだりねたんだりするの」

「否定はしないけど、別に殺しはしないよ、あの人は姉さんの実の弟だし」

「・・・僕は?」

「あー、気にしないでいいよ、終わったことだし、別に君も気にしてないだろ」

「・・・来てくれたことは、いやじゃないですし」

「・・・何だよ、変な顔して」

「やっぱり俺の宿舎の部屋貸すよ、明日は早いしヘンリー」

「ん、了解」

「・・・・・・・・なぜだ・・・・・」

鬼に変化することを嫌っていたはずの少女たち。

カイザー、いや、ヴォルフリートは疑問を消せない。あんなに憎んでいたあいつをなぜ助けたのだ。これも吸血鬼の力だというのか。命をささげるほど?

「ふぅん、確かに生えているな」

「ちょ、おい」

「牙もある」

「なるほど、確かに怖いな」

「また、明日も来るよ」

「いつも何食べてるの?趣味は?習慣は?好きな色は?」

「これを使えば、少なくとも本能を少し抑えられるかもしれない」

「大丈夫・・・」

「大丈夫だから」

似ていない兄弟だなと正直、少女ヴィンセントは思う。

アレクシスが連れてきた珍しい客。姉のほうはいかにも礼状な感じはするが、弟のほうは労働階級の生まれのように見える。

「べすさん、得にならないことよくやるなぁ」

面倒くさそうにゴットヴァルトがエリザベートの隣でそういった。

「でもうれしいじゃない?人が笑顔でいるって」

「そう?僕はないけど」

「それに私も幸せな気持ちになれるの」

「それじゃ、べス、また明日」

「ええ」

また、タイミングが合わなかった。

「最悪だ」

視線を感じ、エルフリーデがエリクをみる。

「何一人で叫んでいるの、声大きいわ」

「へえ、知らなかったわ」

その笑顔、怖い、その笑顔が。ヘレネはにっこりとディーターにほほ笑んでいる。ああ、もう、アリスもなぜ空気を読まずに余計なことを言うんだ。

「それは卑怯なことだ」

復讐なんてどこでも転がっている。バドォール伯爵の言葉に、ある日のアリスの横顔を重ねた。

…姉さんは、復讐したいだろうか?

「仕方ないさ」

「・・・兄上」

「残念だけど世界は未完成だから、僕も君もまだまだ理想には遠い」

馬鹿だから、わからないけどといって。

「きついな」

シエラの言葉にアレクシスは困ったように笑う。

「でも優しいんだな」

「そんなこと・・・」

「・・・・とうさ・・ま・・・」

まぬかれざる客が燕尾服を着て、フォルトゥナ騎士団の持ち城に訪れた。

「被害はどれほどだ、パスカル、ノルフェルト」

「はっ、先ほどのデータよりは大幅被害数が思ったより少なかったようです」

「クララ嬢」

「君の父上より君の救援を頼まれた、こちらへ」

「私を?」

どうしてどうしてどうしてどうして。

なぜ、姉さん。なんで、どうして。

目を覚ますと、見知らぬ天井があった。

「・・・・少尉殿」

オルフェウスが横に座っていた。

「よかった、熱は下がったな」

冷えた長い手のひら。視線が定まらない。

雷が屋敷で轟き、重々しい空気が宿る。ノワール・ローズ所属、ヴィッター。クルーエルエッグは闇の女神の化身を呼びやすい。

ゆえに異界への扉をあける代償に、命がささげられ。

いちいち数えるのも嫌なくらい、戦場で、諜報戦、アテナの剣の意思を示す時に駒として送り込まれる。

その中でも腕利きの魔術師として、ヴィッターは魔女がいる戦闘に送られる。「・・・・もう、無理だ」

マリアベルを壁際に抑え込んだセシルの仲間は、指をさす。

バリバリと魔女が巨大化し、フェイトドレスの多くを。

「行くぞ、アルマ」

「はい、バルドゥル様」

フォルとぅな騎士団へとバルどぅなは向う。

「君の弱点は、詰めの甘さとその情の深さだ」

「あなたは・・・っ」

「なに、テレジア、君の名前には傷一つつかないさ」

じたばたと暴れるが、抵抗にすらならない。

「・・・・寝てる」

シエラは、階段の途中で寝ているゴットヴァルトを発見する。

・・・・どうして、罪悪感を持たないのかしら。

「・・・・」

漆黒の長い髪を手でかきあげる。

どう見ても人間だ。身体も体温があり、呼吸をしている。勿論、彼らが人の姿とモンスターとしての姿を持つことは知っている。

亞人だと他国ではいわれ。

――ゴットヴァルトはどういう人生を生きてきたのだろう。

「・・・・カールが魔術教の信者の容疑者の」

ヴァルベルグラオ家の屋敷の中で、少年は全てが悪人、そういったものとされて。

関係ない・・・そうだよ、捨てられたんだ、そんなの・・・。

エリク・・・ヴィンセント。

「・・・」

あれは事故だ。僕には何もできない。血のつながりもない。

「そうですか、では仕方ありませんね」

「伯爵にかのものが」

お母さんの声?

「仕方ありませんよ、異界の扉…禁忌に触れたのですから」

あれは、レーヴェとヴィジットの・・・。

「決まりだね、エマのあのものと同じように、ヴァルハラの元に行くことになるだろう」

イヤ、聞き間違いだ・・・エマなんて、ありふれている。皆は火事で死んだ。悪いことは証拠がいる。

「全て、マルスの目の元に」

それは、確か悪質な宗教魔術組織、国王の敵の名前だ。まさか、ローゼンバルツァーがそんな怖い人達と・・・。

「・・・・アニエス」

「貴方は今、ゴッドナイトだったわね、男みたいな恰好して」

「私は男」

オルフェウスは人を引き付けるタイプだ。

自分とは逆で、そばにいて、けれど強い人間ではない。結局はゴットヴァルトは彼が嫌いなあの人に似ているのだ。情に厚いアルフレートやオルフェウスと違い、結果主義であり、現実主義。アルバートと違う人物、と普段は思っている。

「コウモリの隊長がそういったのか」

「はい」

カイザーに従う、意思がない戦闘人形、変人に見えるがオタクだが彼は完璧主義者だ、こと戦闘に関しては、ゆえに仲間だから、親子だからは彼には通じない。

「了解した」

「では」

ラフォールとしては使いやすい兵士だが、やはり幼い、背が低く華奢なせいか、無理しているように見えるが私情は挟まない。

「難しいね、口説き落とすのは」

「頑固者なんだ、あれで、普段はああじゃない」

林の中で、演習中だ、こんな遠い場所で。

「何しているの?」

連れてきた少年はナンバーで呼ばれている。いや、怖いモンスターは、自分と同じものだという。帝国の敵を撃て。帝国軍の中で、唯一武人といっていいベルクウェインがそういった。アイスベルクも。

「うるさい」

殺人は兵士の仕事だ。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

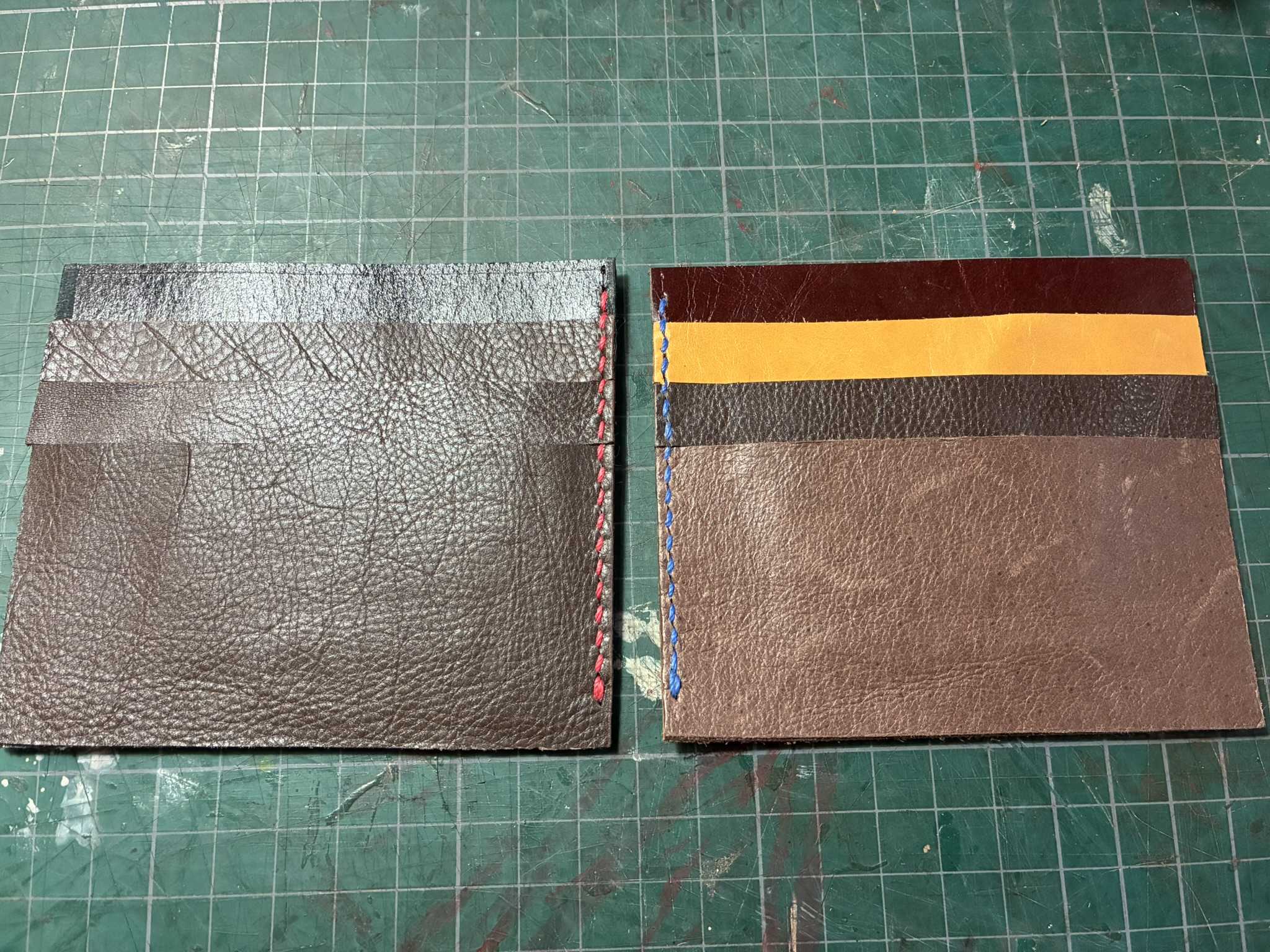

-

- 何か手作りしてますか?

- カードケースを試作 その6

- (2025-11-26 20:14:53)

-

-

-

- 戦闘機の写真を撮るのが好き!

- 三沢基地航空祭2025.09.21

- (2025-11-25 06:30:06)

-

-

-

- 美術館・展覧会・ギャラリー

- 空飛ぶ法王160俳句

- (2025-11-27 06:52:27)

-

© Rakuten Group, Inc.