PR

2025年10月

キーワードサーチ

轟音を響かせて水が落ちることから、この名が付けられたといわれています。

■ 第二十九章 水、水、水 ■

皆様、今回の日記は「ヒカリレポート」をアップしようと考えていたのですが、満を持して、秋以降、ヒロの留学レポートと併せて載せることに致しました。

オルゴールさん、共感覚について示唆していただき、ありがとうございます!

ヒロのトピックスは「箱根」の完結後、10月以降になってしまうかと思うのですが、どうぞお許しください。

それというのも、私は今回の「ヒカリレポート」について、細心の注意を払ってまとめ上げたいと考えております。

お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、最近、TVのニュース番組はもちろん、バラエティ番組でさえも、ある「発達障害」について特集を組んで、立て続けに放送しています。この「発達障害」について、最近になってやっと注目が集まってきたということでしょうか。通常発達者の理解を得るためという観点においては、非常に有効であると思われます。ありがたいことだと思います。

先週、あるニュース番組では、「発達障害」を苦に、今年五月、自ら命を絶った男性の五ヶ月間が特集されていました。

ここで指す「発達障害」は主に「高機能自閉、アスペルガー症候群(AS)、学習障害(LD)、注意欠陥多動(ADHD)」に分類され、ふたつ以上の症例を併発している人も多くみられます。

わかりやすい例を挙げるならば、チャンピオン及びジャンプ大好きっ子の英が「こいつはゼッタイASだ」(ちなみに英は「ADHD」の診断が下りています)と言って見せてくれたマンガ「DEATH NOTE」の「L」という登場人物は、私から見てもかなりの確率でASの診断が出るであろう人です。特徴的な姿勢、誰に対しても同じ調子の喋り方、一定の食べ物を食べ飽きるということがない、何ヶ国語も話せる抜群の記憶力と秀でた論理的思考能力、異常に高い知能指数──私の身の回りにいてくれるASの人と、特にたたずまいが似ています。

アスペルガー症候群を定義付けたオーストラリアのアスベルガー小児科医自身、「とても変わっていて魅力的な子供たち」と言っているように、私もASの友人に同じような気持ちを持っています。

ただ、TVの特集を見る限り、ASの人はその外見や言動がユーモラスに見えて、実は非常な葛藤を秘めているなど、いろいろな示唆を得たことも確かです。特にKについては、私はK特有の会話文などを、Kなりのウィットに富んだものと解釈していたのですが、もしかしたらK自身は心のうちでは様々な現実が思うにまかせず、苦しく思っていたのかもしれません。そう考えると胸が痛みます。

診断結果の降りていたKは、「青木」の登場人物としてのヒカリに特に親近感を覚えているようでした。そのヒカリも、彼がDocter Degree に上がる際、教授連から指摘を受けて診断を受け、その後、結果が下されています。(その時のことを、ヒカリ自身は「ほめてもらったと思った」と述懐しているのですが)

ヒカリについても、万事に飄々としていてパニクらない、突拍子もないことを言ったりやらかしたりするけれど、それがけっこうグループの中では「切り札」になったりする…などなど、わたし的にはその人となりがかなり好ましく見えるのですが、愛、燦々とさんがヒカリについて「フツーの男の子だよ」と評していることからも、ヒカリがその宇宙人めいた外面の裏で、ひとり、周囲からは理解してもらえない不安などを抱いているのだとしたら──松丸が学区を超えてでもヒカリの入る中学に一緒に入学したこと、ヒロがヒカリを常に身近に置いて離さないように、ヒロや松丸にはヒカリの本当はあやうい姿が見えているのだとしたら。私の目は、本当に節穴だ。

ヒカリへのインタビューを含めて、二ヶ月後を目標にヒカリレポートをまとめてみたいと思います。カミングアウト的な内容になってしまうかもしれません。本人の意思を尊重しつつ、書き進めてまいりたいと思います。神から与えられてしまった高すぎる知性を、彼やまわりの人々がいかにしてコントロールすることに砕身しているのか──秋以降、気づきと理解をテーマにしたレポート「天は二物を与える」を、皆様に読んでいただければさいわいです。

(追記)

『青木学院物語』が3000部増刷、第三刷になりました。

───

さて、本日のトピックス。

隧道を通り抜けた水は、どこに向かうのでしょうか──

【本日箱根用水通水!─箱根用水のゆくえ─】

芦ノ湖に設えられた水門から、芦ノ湖側の隧道入口に水が導かれる。

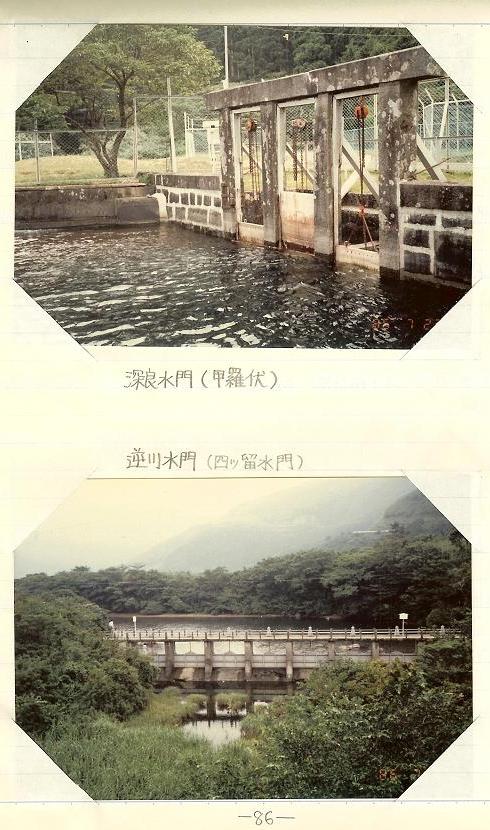

甲羅伏(こうらぶせ:取り入れ口):芦ノ湖の水はこの穴から取り入れられる 板を落としたり上げたりして水量を調節するやり方は、当時から変わらない。

芦ノ湖側隧道入口

水門から取り入れられた水は、芦ノ湖側の隧道入口へと流れていく。

隧道へ入ってからの長さは、1.2803m

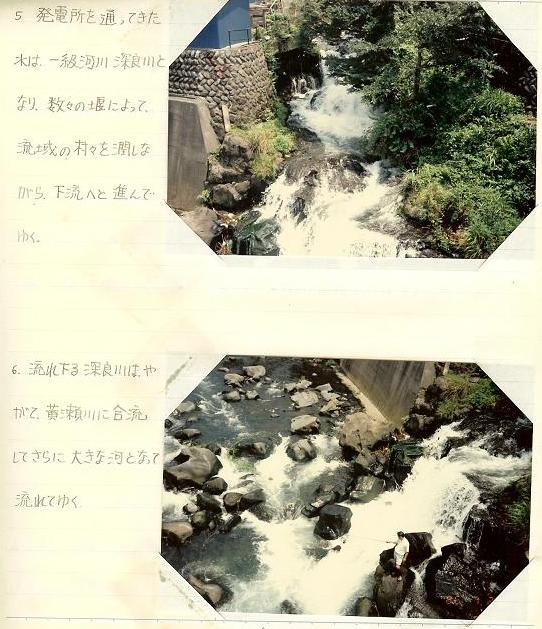

深良側出口:長い隧道を通ってきた水は、深良側の出口から姿を現す。 現在、この水の大部分は、三つの発電所に落ちていく。

小さな水路を流れていき、深良村を潤す。 (ちなみに、私が一番好きな写真ですv あとりが出てきそうでしょ☆)

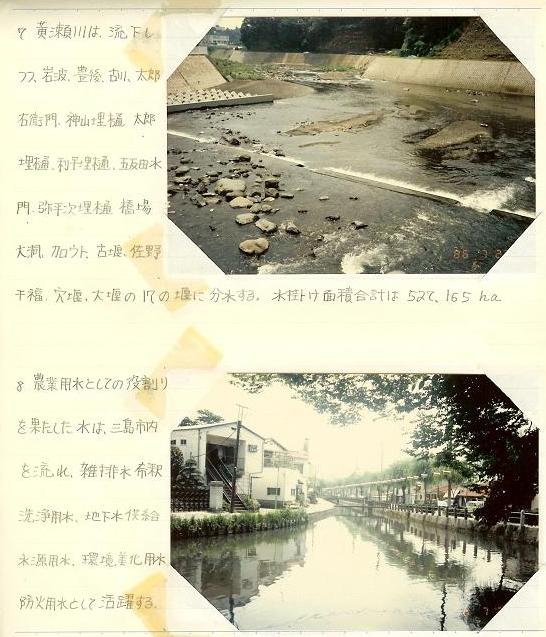

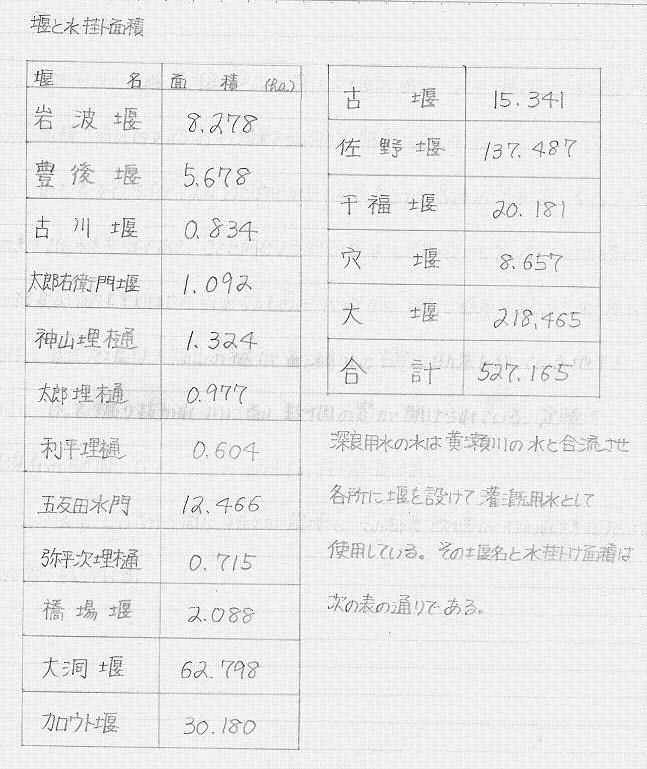

黄瀬川は下流の十七の堰に分水する。水掛面積合計は527.165 ha

「堰(せき)」についての詳細は、後述いたします。

農業用水としての役割を果たした水は、三島市内を流れていく。

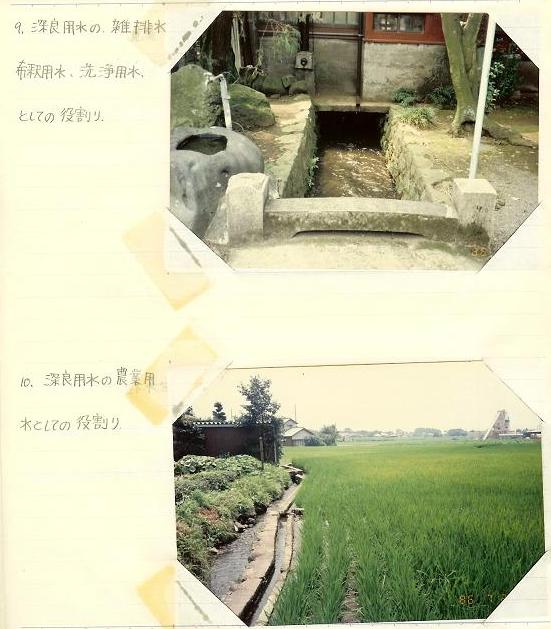

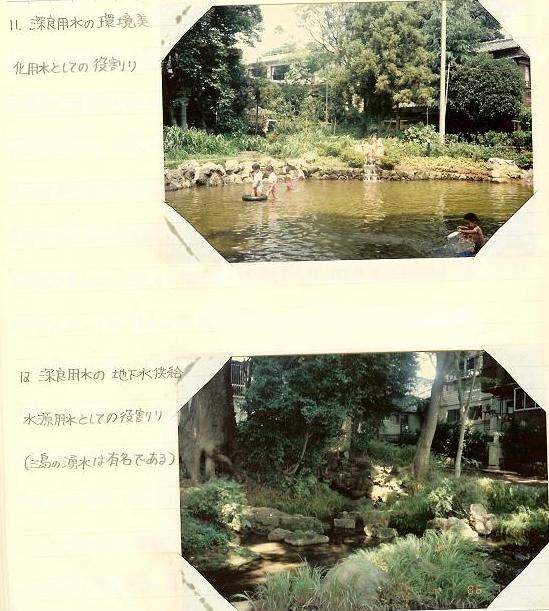

深良用水の農業用水としての役割と、生活用水としての役割

三島の湧き水は富士山の雪解け水だと思われているが、成分を調べると、

実は深良用水が引いてきた芦ノ湖の水であることがわかる。

地元でも意外に知られていない事実。

【堰(せき)について】─

富沢穴堰と太郎右衛門堰を例として─

隧道の完成によって、芦ノ湖の水を灌漑用として使用できることになりましたが、新田や畑成田を開発するためには、用水堰の整備が必要です。隧道を流下する水を田畑に取り入れる口を「堰(せき)」といいます。ちなみに、駿東地区の方言の特徴として、濁点の変化が挙げられるのですが、これに準じて「堰」も「せぎ」と発音します。土手は「とで」と発音します。

【富沢穴堰】

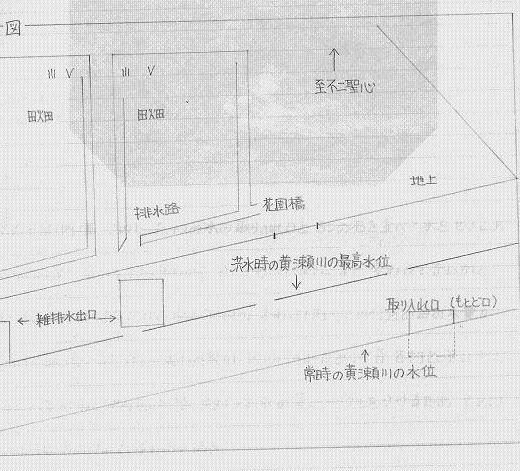

富沢穴堰と呼ばれる堰の注目すべき点は、黄瀬川の洪水時の最高水位と、雑排水を落とす穴の高さが一致していることです。これは昔の人の経験で高さを合わせたもので、現在も変わっていません。こうしておけば、どんなに洪水の時でも、水に浸からない穴があれば、堰からどっと押し寄せてくる水が排水口からどんどん出て行くので、田畑は水浸しにならなくてすむわけです。

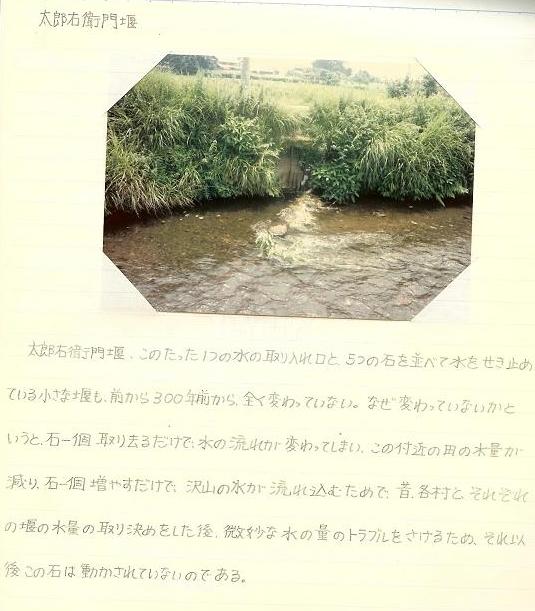

【太郎右衛門堰】

350年間、五つの石の配置が変わっていない太郎右衛門堰。

一説によると、太郎右衛門というのは佐吉のことだとか。

石の配置を変えてはいけない理由は、上の記述をご参考ください。

1986年時の上郷、中郷、下郷の水配人

(300年もの間、世襲されています)

芦ノ湖湖水掛りの村を総称して、今も「井組」と呼ばれています。

三郷による三組の井組が結成されており、

上郷

が富沢穴堰から引水する深良、岩波、神山、上々田、金沢、葛山、御宿、千福、定輪寺、富沢、一色の11ヶ村、

中郷

は石脇、佐野、久根、公文名、稲荷、茶畑、二ツ屋新田、麦塚の9ヶ村、

下郷

は伊豆島田、水窪、納米里、上土狩、中土狩、下土狩、竹原、本原、伏見、新宿の10ヶ村となっています。

元禄時代以降、沼津代官所の支配の下に水配人が選ばれていましたが、元文の頃からは上、中、下の三郷から正副二人、計六人が選出され、以後は世襲となり、毎年、堰、および隧道内の点検等を行っています。

皆様も深良の人々とともに喜んでください。

深良29ヶ村に、水が落ちました──■ 第二十九章 水、水、水

■

◆ 応援ありがとうございます!

次回更新は8月15日(土)●あとりとおふう●です。

見届けてあげてください──このふたりにも、別れの瞬間が訪れます。

これで、あと3000人の方々が青木を手にする機会を得たことになりますね。まるで、自分のことのように嬉しく思いますv。

家で確認してみたところ、僕が持っている青木は第2刷でした。ちなみに、ワンダフル・ワールドは初版。

両方とも買っていたんですよ、作者さまー!笑

さてさて、ヒロとヒカリの話が延期になったということで、幸いなことに僕にも時間の余裕ができました。

箱根のお話をいまだ読めていませんでしたので、ゆっくりと楽しみたいと思います。

(2009年08月04日 21時16分28秒)

ありがとうございます!!!

ひゃー! ワンダフル・ワールドも買っていただいていたとは!

青木のメンバーとともに、心から感謝しております。

最初からではなく、今このタイミングで実は…と打ち明けていただけるあたり、オルゴールさんは本当に男前な方です(憧)!

おそらくは3000部ずつの増刷となっていると思うのですが、そう考えると単純計算しても、楓の方が生きている私よりも仲間を増やしていっているような気がしますv

本当に、人間が大好き!この世界が大好き!な楓らしいことだと感じています。

楓の伸ばした手を取っていただいたオルゴールさんに、本当に感謝しております。

(2009年08月05日 10時55分20秒)

そして、オルゴールさんに箱根を読んでいただけるとは、思わぬ僥倖です。

ご紹介させていただくと、私にとっての箱根用水は、楓が旅立った翌年に出会った歴史的事実であり、その意味で、楓と無関係には語れない物語であるといえます。

350年もの間、歴史に埋もれていた15歳の少年とは何者だったのか──古文書の中に隠されていた、「与一」という名に心惹かれました。彼が夭折したことを知り、私の胸の中のどこかが、コトリと音を立てました。

もしよろしければ、経緯などが書かれてあります。

http://plaza.rakuten.co.jp/fujikkofamily/diary/200806090000/

http://plaza.rakuten.co.jp/fujikkofamily/diary/200807040000/

http://plaza.rakuten.co.jp/fujikkofamily/diary/200807170000/

とはいえ、今回の第二十九章「水、水、水」から読んでいただいても、オルゴールさんならば充分に本編の内容を汲み取っていただけると思います。

なぜだろう…青木以外の物語を読んでいただけること、少しどきどきしておりますv

(2009年08月05日 10時55分43秒)

3000部増刷☆第3刷!!拍手☆☆☆

ものすごく!!うれしいです♪あ~ん。うれしい~。

きっとまた、楓の導きで様々なご縁が広がるのでしょう。うふ☆です。

水だ!水だ!!水だぁ!!!

この瞬間に 私まで立ち会っているかのような錯覚になるほど うれしかったです。

流れくる水の音。快長の経。友野、佐吉、大庭、与一・・・関わった全ての者たちの思いがどっと堰を切ったかのように流れ出た。

箱根(深良)用水がどれほどまでに潤いを与えたか。写真と説明からも本当によく分かりました。

あの湧き水の秘密☆驚きです!!

五つの石の配置が350年間変わっていない!!

水配人の方々がそれをしっかり守っているんですね。

そして、堰の穴の高さから位置までも。今でもそれがベストだということに・・・ただただ、感心しきり。

こんな大仕事。。はあ~感無量ですよね~。。うん。

与一の・・骨の折れる仕事がしたい・・そう思わしめた掘り抜き事業なのでしょう。でも、でも・・・。この言葉がまたその後の与一を暗示させるようで。。うる。

あ!そうそう!

個人的にも ヒカリレポ。とっても楽しみにしております。もちろん、ヒロ留学レポも♪

(2009年08月06日 02時59分04秒)

おかげさまで増刷となりました。

よく考えてみれば、3000部というより、3000人と考えたい。

発行部数ではなくて、楓の仲間の人数なのですよねv

私も、青木のメンバーが増えて嬉しいです☆

そして、愛、燦々とさんも立ち会ってくださったかのような「水、水、水」。

堰を切る──とはこのこと。

私も書き進めながら、水って神さまなのかなぁ、などと思いました。この地上のすべての生命に必要なものであるならば、水がないと生きられないならば、水こそが神であるのかもしれません。方円の器に従う水のごとし──私たちも、水の在り方に学ぶべきものが多くあるようです。

水がきれいだということで、三島市には東レの工場が入っています。

裾野市と三島市の住民税は良心的というので有名ですが、これは優良な企業の工場が地元に建設されたことで、地域財政が潤ったためと言われています。

驚くべきことに、箱根用水は田畑だけでなく、地域の財源までをも、今も潤しているのです。

今回は写真と文言がごちゃついていて恐縮です;

私の言いたかったことを的確に読み取っていただき、本当にありがとうございました。

そう、与一は欧羅巴の土を踏むことはなく、欧州の知識を日本に広めたいという志も、ついに果たすことはできませんでした。

今、仲間うちにおいて、広義の意味ではヒロが、与一の遺した思いを遂げつつあるのではないかと、私は密かに期待しています。

単身、米国の頭脳に乗り込んでいったヒロの留学レポート、10月1日、あるいは10日アップを目標に、着々と準備を進めていますv

モンダイはヒカリだ!!!(笑)

(2009年08月06日 09時29分24秒)

青木学院の仲間がどんどん増えて今では教室に入れないのでは。

箱根用水について詳しく調べられ貴重な資料を公開されて大変学問になります。

水の支配人の風格には水に命を懸けた男たちの魂が乗り移っているようすが

現れています。

今の科学からしても超科学的な技術が使われていたのも

もしかして日本の超古代の文明を知っておられた可能性もあります。

権力からすれば危険な人物かも?

(2009年08月09日 18時58分26秒)

えー、まずは物語の経緯から拝見させていただきました。

隧道の件、さすがに鳥肌が立ちました。

ただ、権現様=女性神ということを知って、何となく両者を繋ぐ糸のようなものが見えたのも事実。

隧道をあるものに見立てる思想は、年若い僕でも耳にしたことがあります。

僕の考えていることが真実であるとは限らないので、今の段階で先走ることはできませんが、それでも本編を読む前に『隧道での出来事』を知ることができて良かったと思っています。

当時中学生の少女で、おそらく今後二度と味わうことのない、筆舌に尽くしがたい思いをされたご本人に対して、『読めて良かった』なんて不謹慎かもしれませんが…。

今、物語を読み始めました。掲載してくださった沢山の資料を参考に、自分の中でうまく消化しながら読み進めていきたいと思います。

(2009年08月09日 19時38分26秒)

超・土属性で、常に「求む、水!」な私は、なんだか自分も恩恵を受けた気がします。あは。

光や火や土のあるところに、人為的に水を補われて、植物が育ち、深良は豊沃の地となったのですね。

この、もともと在る状態の自然に足りていない要素を人為的に持ってくることの困難を忘れちゃいけないんだよなぁ、と改めて思うのです。

と、殊勝に言ってみますが、次回更新では「うわーん、よっくん、あとりー」と崩壊した感想しか出てこないだろうということを予告しときます(笑)

そしてそして、青木の増刷、おめでとうございまーす☆

透子は、初版組です。やるな、F二屋書店。

楓、もっと飛び回っちゃえ!

飛び回って、新たな友達を増やして…でも、私が愚痴こぼしたら背中をどついてほしいなぁとか、ちょっとワガママ言ってみる。

(2009年08月10日 00時21分53秒)

ありがとうございます!

青木の教室、実は私も心配なんです(笑)

当時から20人でいっぱいだったので…

いざとなったら取り外し可の黒板を持ち出して、上の駐車場で青空教室みたいにみんなで勉強して、好きなときにドロジュンをして──わいわいやるのかな^^

実際に農業に携わっていらっしゃるゆうじろうさんに箱根用水のことを読んでいただき、本当にありがたく感じております。

水の支配人の写真の中にゆうじろうさんの姿を探してしまいます。箱根用水の後編として与右衛門亡きあとの与一の生涯の物語を予定しているのですが、その中で箱根権現の稚児から僧に得度した菊丸が「生まれ変わったら百姓になりたい」と述懐するくだりを考えています。人に真の意味で有益なものを生み出すことができるのは僧でも教師でもなく、農業だけなのだと、この若い僧は考えているのです。

日本の超古代文明!

書紀の記述など、興味は尽きません。

二十二章「ようれ星」などを読み返すだに、与一も古代文明に興味を持っていたかも。

今度、与一は次第に権力に追い詰められていきます。

そして古代といえば──

オットが奈良京都および韓国に夏の出稼ぎに行ってしまったので、私は今、横浜の実家に来ていまーす☆

(2009年08月10日 11時45分45秒)

物語の経緯を読んでいただき、本当に感謝しております!

もう二度と入ることのない隧道。

その中で、350年もの時を待ち、痕をくれた残してくれた神。

『読めて良かった』という感想にためらいを感じる誠実なオルゴールさんを、山の神もじっと見つめています。

箱根の長い長い物語。

オルゴールさんが目をとめてくださったということは、きっと、どこかにこの土地とご縁があるということなのだと確信しています。

実は、当時一緒に隧道に入ってくださった水配人の方が「どんどん」を通りすがるとき、ちょうど今回の本編で両側から互いに鎚と鑿を入れ、境目を開けたいにしえの人々にならうかのように、境目にあった岩石を叩き崩し、私に持ち帰らせてくださったのです。

次回の画像で、この時に持ち帰った箱根用水内部の石をアップさせていただければと思います。

資料に目を通しつつ、箱根を読みすすめてくださるオルゴールさんの一助になれば本当に嬉しいです。

山の神様に許しを請いつつ──

(2009年08月10日 13時24分08秒)

豪雨の中、横浜にたどり着きました;

オットは出稼ぎの途中で、束の間、黒井さんのご近所へ──

透子さんに見守られながら、深良に水がもたらされました。

人間は、時に偉大なことをやる、と私も思います。

恩恵を受けるとまで言ってくださった透子さんとともに、360年前の深良村にたたずんでいるような錯覚さえ浮かんできます。

そして今回、本編の中で深良に落ちた水が、透子さんをはじめ、読んでくださっているそれぞれの方へ、洗礼のように恩恵をもたらしてくれたら──この夏、皆様になにか小さな良いことがありますようにv

次章、私も書いていてしみじみ致しました。

長い長い物語の裡に、はかなく散った彼らの時間。

ふたりがこうして会うのは、最後になった日のことを、次回の更新にしたいと思います。

予告通りの透子さんのご感想を、ぜひ、心からお待ち申し上げております!!!(希)

(2009年08月10日 14時27分41秒)

ありがとうございます!!!

箱根用水通水という大事な日のタイトルに「青木」を入れてしまう私をお許しください!

折よく下さった編集者さんからのご連絡が、本当に嬉しかったのですv

かのF二屋書店で初版の青木に出会ってくださった透子さんに感謝しております!

あの本屋さん、大変に実力のあることで有名なのだそうです。特に品揃えと個性に関して^^

楓が自由が丘で透子さんを連日待ち構えていた姿が思い浮かびます。制服を着て、トールのカフェモカを片手に、電話ボックス横の柵にちょっと腰をかけて──

これからの楓の活躍に期待ですv

楓は何よりも友達を大切にする子だから──透子さんがとても大事。飛び回って戻ってきては、透子さんの背中をつついて、自分の存在をアピールしまくっているのでは!?

なんでも楓に話してやってください。

今日は横浜も雨(豪雨)なので、外には出られないかなぁなどと思っていたら、先ほど、雨があがってくれたので早速に散歩をしてまいりました。楓の家の前を通ったら、楓の部屋の窓が開いているのを見かけました。

楓は今日も、心の窓も、部屋の窓も開け放っているようですv

(2009年08月10日 14時30分45秒)

特に真珠さん、愛、燦々とさんが心配でした。

今朝、地震直後にメールをいただいたところによると、静岡市内にいた愛、燦々とさんはびっくりして飛び起きながらも、家具の転倒などは免れたようで、私もほっとしています。

愛、燦々とさんによると、楓は地震が苦手だったそうで…これは私も知らなかった新事実でした。

楓のやつ、どういういきさつで愛、燦々とさんにぶっちゃけたんだろ。

「おれ、地震がコワイんだけど…」とか言ってみたのか!? それとも、何事にも細やかに行き届く愛、燦々とさんが、楓の様子からそれとなく察してくれたことなのか…。

ヒカリは怖くないのかな(笑)。

いずれにしても、まだあと一回くらいは大きい揺れがあるかもしれません。

普段から備えを万端に、もしもの時は落ち着きを大切に、自分の身は自分で守ることを意識していけたらと思います。

(2009年08月11日 15時20分46秒)

母方の実家は普通の大雨でも氾濫する川のそばなので、いつもドキドキですが今回もとりあえずは無事でした。家屋も。

ただ、山をひとつ越えただけですごい差になってました。

何度もテレビに流れた兵庫県の佐用町は秋野の住む町のお隣です。

その距離でいながら、向こうは水害の後始末がすごいようです。

秋野たちもよく行っていた病院のロビーは大人の胸の位置まで水が入ってきたと言います。

水が引いた今、あのあたり一帯が腐臭がすると言われています。

災害はいつのときも、過ぎ去った後が一番酷いように思います。

私たちになにが出来るか、と言われて、すぐに思いつけない自分も情けないですが・・・

て、こんな災害話をここでしてすみません。

(2009年08月12日 18時39分34秒)

お返事ありがとうございます!!!

日航機墜落の日、無事なお知らせをいただくことは、私にとって本当にありがたいことです。

今回の台風の甚大な被害──

真珠さんの隣町とうかがい、驚きました。

映像を見るだに、山々がいまどきの豪雨の量を抱えきれなくなっているような気がします。人間による伐採の上、地球環境の変化にともなって次々に襲う大型台風によって、山がどんどん痩せてしまっているのでしょうか。

なにができるのかと問われて、祈ることしかできない私も自分を恥ずかしく思います。

亡くなった方の報道を聞くと、胸が痛みます。

中国山地は私にとっても大切な土地です。

山渡る人々が、今、西を目指していることでしょう。9月の連休中に会うとき、山に何が起きているのか、聞かせてくれることでしょう。

真珠さん。大変な状況の中、情報をお寄せくださって本当にありがとうございました。

(2009年08月12日 23時12分32秒)