クレア1856『恋』

「恋」

オランダにある隠れ家で、あの方とご一緒に暮らし始めてもう3ヶ月になる。

東方から戻られる知らせをもらい、私はすぐオペラ座に休暇願いを出した。

船が着くころは毎日波止場に通い、お会いしてそのままここへ。

運河のそばの細長い建物の並ぶ中のひとつで、ひどく急な階段を登ると

中は驚くほど広く快適な空間が広がっている。

日に二度やってくるジュールから日用品や嗜好品を受け取る以外は

ずっとここへ籠もりきりで過ごす。

あの方は日中は瞑想や読書にふけったり、東方でのスケッチをまとめていらっしゃる。

私はといえば、あの方がどっさり贈って下さった東洋の絹服や小物を広げ、

縫い直して自分の体にあわせたり、次の舞台に使えないかと考えをめぐらているようにして

その実、一挙措一動息も見逃さぬよう、見守っている。

ここへ来て間もないころ、あの方がふと昼のまどろみに落ちたすきに

体の感覚が鈍らないようにと、屋根裏のピアノのそばで静かにステップを踏んでいたことがある。

しばらくすると、あの方が血相を変えてドアを開けた。

私がいることがわかると、ご自分の取り乱した姿を恥じるようにうなだれ、静かに言われた。

「部屋を出る時は、声をかけてくれ。必ずだ。」

そうかと思うと、私には行き先を告げずにお出掛けになることもある。

「日をまたぐ頃には、戻る。」

最初はまた何処かへ華やぎに行ってみえるのかとため息をついていたのだけれど

ジュールの言葉をきいて驚いた。

「阿片窟へ通っているんです、エリックさまは。

東洋へ行って、どっさり材料を仕入れて送って来られたときから心配はしていて

何度かお止めしたんですが。

あなたにはその姿をお見せできないということで、我慢が出来なくなられると、時どき・・・。

私が申し上げたことは、どうぞ内密にしてくださいよ。」

つまらぬ感情に駆られていた自分の愚かさを、私は嘆いた。

東洋から入ってきたあの毒のおかげで、身を持ち崩したオペラ座の住人も何人かいる。

自分の才能が信じられなくなったり、本番前の緊張状態を和らげるために使い、

結局足もとをすくわれてしまうのだ。

そのうえ、阿片はのどをも痛めてしまう。

あの方の美声が失われてしまうなんて。

「しばらく、海岸へでもいらっしゃいませんか?」

ジュールの話をきいた次の朝、私はあの方に申し上げた。

「何故?ここにはもう飽きてしまったのかい?」

「ええ、ごめんなさい。なんだかずっと閉じ込められているようでしょう。」

「そうかな。君はいつもオペラ座の日の射さないところにいるのじゃなかったかな。

それとも、私といるのが嫌になったのか。」

「そんなことはありませんわ。海岸がお気に召さないなら、

ここよりもっと田舎の田園や森のそばはいかがでしょう?

フランスに戻れば、ご贔屓にしていただいている方の田舎の別荘など

貸していただける当てがございますの。」

「フランスには、しばらく戻りたくないんだ。」

なんて寂しげな顔をなさるのだろう。

また、なにかあの方の心を乱す出来事があったに違いない。

それから私は、東洋の美しいものに心奪われるふりをしながら、あの方を観察し、

どうしたらよいかを思案した。

起きてここにいらっしゃるときは、私のそばから片時も離れたがらない。

突然声をあげて、顔を覆われたり、ときに強く抱きついたりなさることが度々あり、

あとは決まって、行き先を告げない外出をされる。

その頻度は、だんだんと増えていった。

考えた末、私はあの方の許可を得て、役につくことができずに休暇を余儀なくされた

若い娘をひとりずつ、オペラ座から呼ぶことにした。

次の仕事が来るあいだ、彼女たちは狭いアパルトマンで小間使いと一緒に過ごすしかないし、

ここへ来れば部屋代もかからないということで、喜んでやってくる。

そのうえ、あの方の気が向けば、素晴らしいレッスンが受けられるのだ。

彼女たちははじめ、あの方の仮面姿に戸惑うが、声の素晴らしさと紳士的な態度に

魅了されて心を許し、めきめきと歌がうまくなってゆく。

気が紛れるのか、あの方もときに熱を帯びて指導なさる。

あのルイーズを人前に出せるくらいに教えなさったのだもの、実際に舞台に立っている

プロの歌手である彼女たちが上達しないはずはないのだ。

ひよっこが、羽をすこし大きくはばたかせる程度に上手くなると、

二週間ほどで彼女たちはパリへ戻ってゆく。

自信をつけ、次のオーディションを受けるためだ。

入れ代りに、私はまた別の娘をパリから呼ぶ。

あの方は、すこし飽きれておられたけれど、私は任務のような気持ちで

彼女たちを迎え、もてなした。

娘たちは初めは慇懃な師匠の前にかしこまっているけれど、

だんだんといつもの習慣が出始め、パトロンに寄り添うような媚態をつくり、

屋根裏のピアノの前に、あの方を誘ようになるのが常だ。

レッスンのあいだ、私は物音の届かない階下にいることはなく、

街に出て買い物をしたり、パリから訪ねてきてくれた紳士方に会ってきたりする。

数時間後、戻ってみるとレッスンを終えたあの方はぐっすりと心地良さげに

休んでおられることが多くなった。

時に傍らに、気まぐれな羽を添えて。

そんな様子をみても、かえって安心しようとしている私がいる。

あの方が阿片に絡め取られるくらいなら、若い翼に気を向けていらっしゃる方がよほどいい。

一度踏み入れてしまったら、かえってこられなくなる可能性もあの毒薬よりは低いはず。

恋は、いつかは醒めてしまうもの。

全霊を傾けられるものに昇華してしまわない限りは。

もちろん、彼女たちが本当ここに来たいと望み、それがあの方のお気持ちにかなうなら、

喜んで迎える心の準備は、できているつもり。

だって私の方こそ、逃れられない麻薬に絡め取られてしまっているのだもの。

砂の器のごとき 命果てるまで

2005.08.12

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 株式投資でお小遣いを増やそう

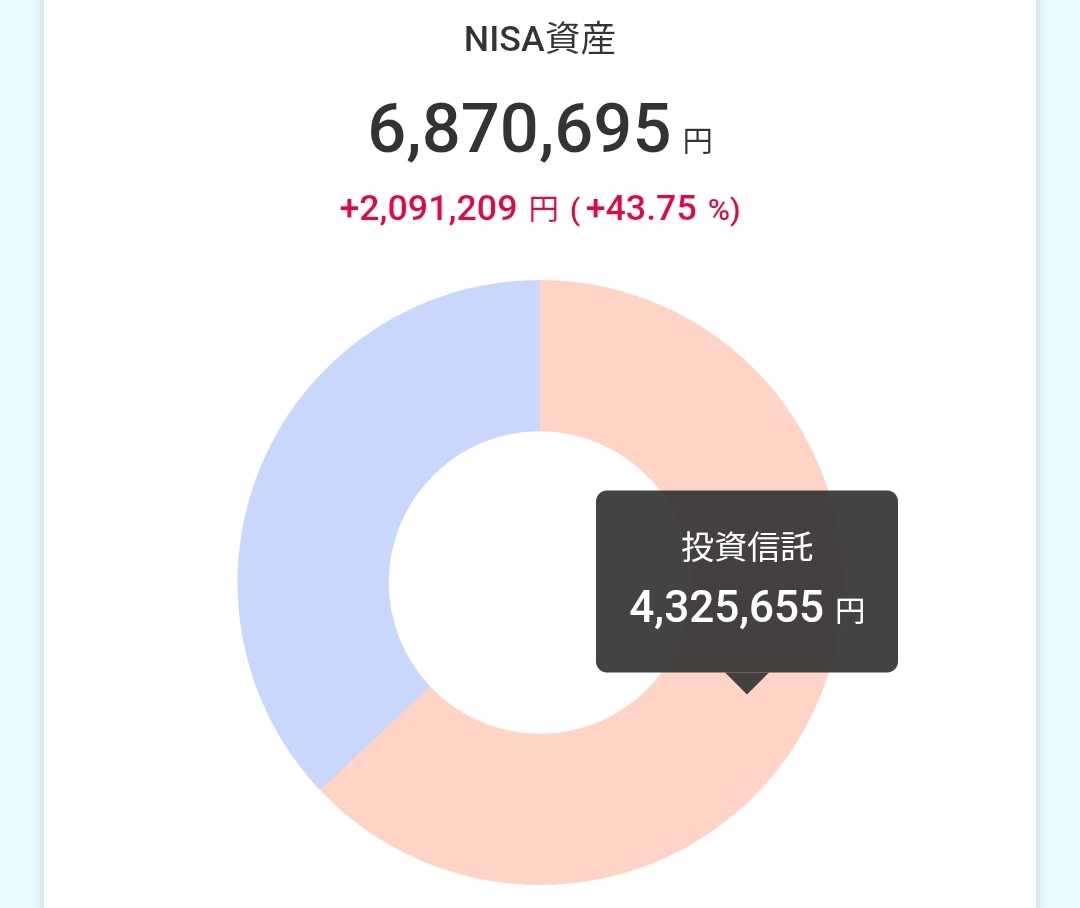

- アラカンだってNISA+2,019,209円

- (2025-11-29 09:53:31)

-

-

-

- 楽天市場

- 。☆✼★広告★✼☆。 #楽天市場 楽天ブッ…

- (2025-11-29 10:24:48)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- SS 半額!コーヒー 白子のり 今治タ…

- (2025-11-29 09:00:05)

-

© Rakuten Group, Inc.