教育のかたち

「理科の勉強は実生活では役に立たない、と感じている(福岡)県内の子供が小学6年で四割弱、中学3年で五割強にのぼることが明らかになった」そうだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040731-00000075-nnp-kyu

なんとも情けない話だ。

あ、誤解されている気がする。

私が「情けないのう」と思うのは、「今どきの小中学生」ではなくて「学校の勉強は、実生活で役に立つから頑張りなさい」と、そんな見え透いた嘘でしか子供の勤勉意欲を煽れない教師たちのことである。

家庭科と体育と図画工作と道徳以外で、小中学校の勉強が「実生活の役に立つ」わけがなかろう。そんな当たり前のことは誰だって気がつく。それでも教師は勉強させるのが仕事なのだから、子供たちの勤勉意欲を煽らなければならない。その立場はよくわかる。だったら方法は2つしかない。

「実は役に立つ」と騙すか、

「役に立たないけど面白い」と思わせるかである。

前者はわりと簡単な方法で、「学歴社会を上り詰めるための役に立つんだよ」と、粛々と語ればよい。小中学生を騙せるくらいの「学歴信仰」は、いまだ日本には残っている。

最低4年のモラトリアム(社会人としての義務と責任の遂行を猶予されている期間)が約束され、偏差値の高い大学はおおむね交通アクセスがよく、立地条件がいい。学歴コンプレックスなどというくだらない宿業を抱え込まないで人生を過ごせる確率が高くなり、「仕事が面白い」と思えるような職業に就ける可能性も、まあ比較的高くなる。選択肢が広がるわけだからね。

上記のようなことを並べれば、まあ小中学生は騙せるだろう。

「なんか勉強しとくと、人生において有利になるような気がする」

とは思わせられるはずだ。もちろん思ったからといってすぐさま勉強するわけではないだろうけども。

それよりも目先の快楽を選ぶ子だっているだろう。それは別に構わない。たいした問題じゃない。

後者は比較的難しい。教師により高等な教育のスキルが求められる。

これについては、また次回。

むろん、まだ探し物は見つかっていない。というか探しているヒマがない(汗)。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- 株主優待コレクション

- イオンファンタジーから株主優待が届…

- (2025-11-17 00:00:06)

-

-

-

- 徒然日記

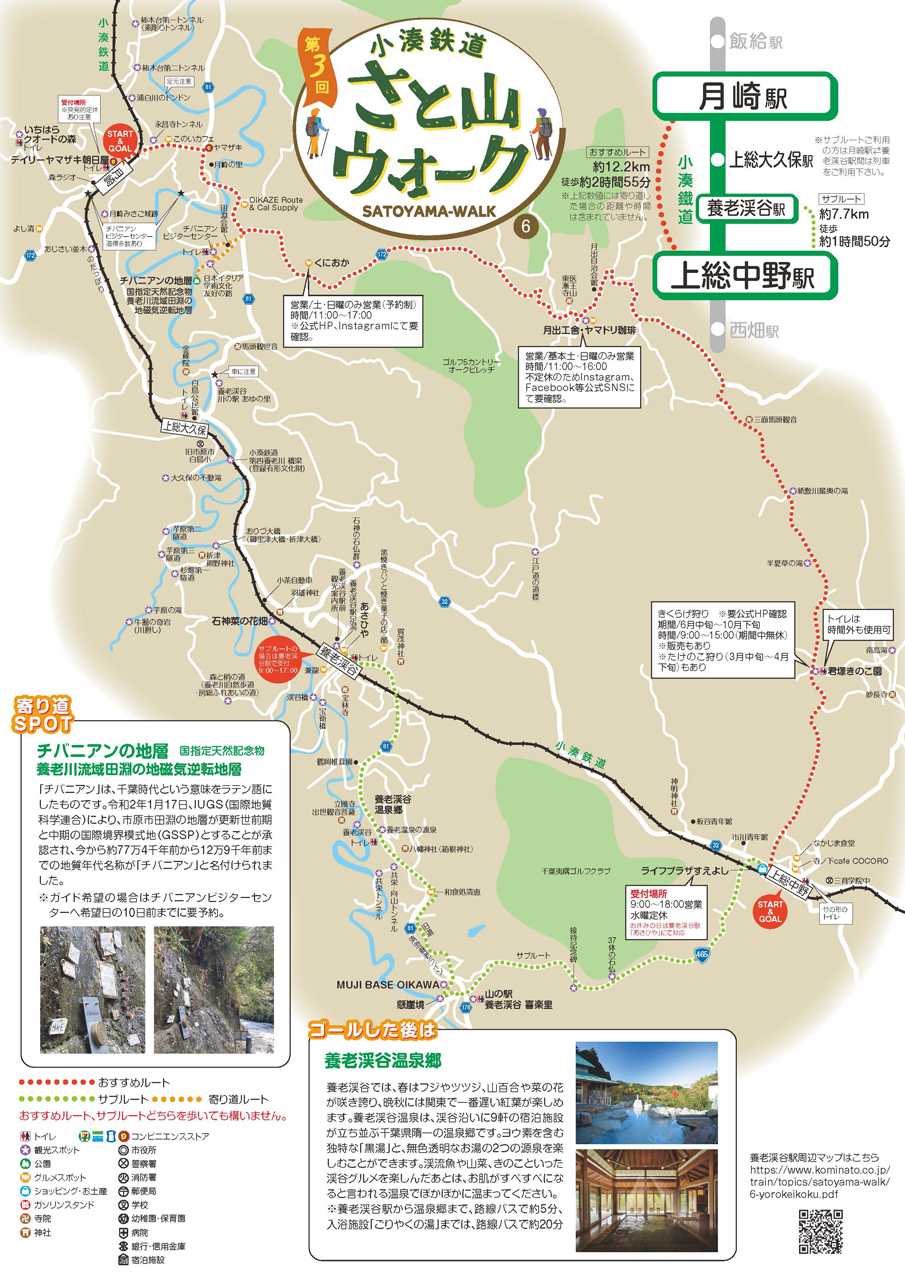

- 第3回 小湊鉄道 さと山ウォーク 第6…

- (2025-11-16 17:13:28)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 「イマドキではない」19歳女優 ビキ…

- (2025-11-17 00:30:05)

-

© Rakuten Group, Inc.