私の問題解決の考え方 第4章1

-思ったより前からー

皆さんは、ご自分の人生で様々な違ったことをやってきたのに、後になって振り返ってみると、それぞれの部分が、「わが人生」という、一つの物語の一部分になっていたと思われたことはありませんか。(若いうちは分からないかもしれませんが。)

また、皆さんは、いろいろな問題に出会ったときに、解決のための、決まったやり方とか、考え方とかをお持ちではありませんか。

私は、会社で理工学の研究の仕事を長くしている間は、そのようなことを深く考えたことはありませんでした。しかし、あるとき(会社の研究生活の終わり近くになって;私個人の研究はまだやっていますが)、自分が、いろいろな、違った研究をやってきたのに、それぞれの研究を、一つの、もっと大きな研究(物語)の一部分として捉えられる(話の筋の一部分として考えられる)ということに気づきました。そして、それぞれの、種類が違う研究でも、それぞれの「話の筋」を知るべく、同じような考え方で、問題を解決しようとしてきたことに気づきました。(それまで、はっきりと認識していなかったのです。)

ここでは、この、「話の筋」を含めた、共通性の認められた問題解決の考え方を「基本的な考え方」と呼ぶことにします。

本論文では、実際の私の研究における、この「基本的な考え方」の気づきについて説明していきます。簡単に言えば、「馬鹿の一つ覚え」です。将棋などで、「得意の戦術」という、あれと似たようなものかもしれません。ですから、人によってもいろいろ違う可能性があります。

さらに、面白いことに、このやり方(基本的な考え方)を、研究だけでなく、その他いろいろな種類の問題にも応用できる(そして,それをやってきた)ことにも気づきました。

以下、このやり方を、私の経験をもとに、説明していきましょう。

<はじめに>(2006年記)

十余年前に、アメリカのある学会の依頼で、かなり長い解説論文

S. Iwata and A. Ishizaka: Electron Spectroscopic Analysis of SiO2/Si System and Correlation with MOS Device Characteristics, J. Appl. Phys. (Appl. Phys. Rev.), 79(9), 6653-6713(1996).

を書いているときに、上記の二つのことに初めて気づきました。

一つは、「私が行なってきた、各種研究が互いにつながっているところが多い(一つの物語になっている)」ということで、

もう一つは、「異なる研究でも、行なうときの基本的な考え方には共通点が多い」ということでした。

最初の点だけでも、驚くべきことだと考えます。

会社の研究は、その時々の社会や会社内の状況によって大きく変わります。会社にいる間の私の研究は、半導体分野のものではありましたが、かなり広い範囲に及び、その他に、工場からの不良解析もかなり多くありました。従って、私自身は、あまりまとまった研究をしていないような印象を持っていました。(これらの研究は、どれも、始めたときは、私の意思ではなく、上司の命令や工場からの依頼によるものでした。)

ところが、そうではなかったのです。多くのものを一つの大きな研究の一部としてまとめることができました。

上記の解説論文を書くに当たって、私の数編の論文を一つにまとめるようにと依頼されたので、10ページを越えるぐらい書いたらいいのかなと思っていました。しかし、送られてきた執筆要項を見ると、学会の雑誌に印刷されるペ-ジ数で100ページぐらいまでいいと書いてありました。

そこで、改めて、これまで自分がやってきた研究について考えてみました。そうすると、不思議なことに、論文の書き方を少し変えれば、相当多くの研究を一つの論文に(お話の一部として)まとめられそうな気がしてきたのでした。

さらに驚いたことに、多くの研究の一つ一つを、似たような基本的な考えのもとに行なっていたのです。また、この考え方を、私は、研究以外の問題解決においても、使っていたのです。

<基本的な考え方>(第3章までの復習)

これから、問題解決例の説明に入りますが、その前に、私の基本的な考え方を列挙しておきます。それから、実際の問題解決例で、この考え方をより詳細に説明します。

1)「まんずやってみれ!」(まずやってみましょう)

☆やり始めなければ、何もできない。経験(実践)が大事。やりながら考える。

自分の頭と体を使って、いろいろ試す。五(六?)感を働かす。

想像力も働かせる。感じる。勘も働かせる。

いろいろなことに気づく。事実(証拠)を集める。

失敗も(の方がかもしれない)大事。どうして失敗したかを考える。

☆目的(目標;どうなったら良いのか)をはっきりさせて、理解する。そのために、

やるべき(問題解決の筋道)ことを考える。

目標達成までに、やることとそれらのつながりと、やる順序を考える。

やったことの良悪の判断ができるようにしたい(経験 →やったことと目標との対応付け)

想像や推定より証拠を大事にする。

興味を持つ。面白いところを探す。

問題解決のために大事な箇所を探す。問題点の抽出

2)チェック機能の確立

やっていることの良悪の判断(目標に照らし合わせての判断)

うまく行かないときの解析

3)子供の心で(素人の気持で;思い込み、先入観を最少限に)

いろいろなことに興味を持つ。好奇心を持つ。

いろいろなことによく気づける。

やることは直ぐやる。

不思議に思う。疑問を持つ。

質問する。

正直、率直で、素直に。

感激、感動できる。

楽しめる。

熱中できる。

何回もやる。

話をよく聴く。

感情を素直に表現できる。

難しく考えない。

4)自分で考えて、判断、行動する。

5)違う問題との共通性を探す。

6)問題について、結果や考えていることを、できる限りいろいろな手段で、表現する。

人に話す、相談する、意見を聴く、文にする、など。

7)新しい証拠により、やることや結論はどんどん変わって行く。

8)世の中には、人間にできないことや分からないことが沢山ある、ことを認識する。

9)しかし、本気で解決したければ、ある程度の解決は可能である。

10)自信はなくてもいい。素人として考えた方がよい。

11)できる限りやったら、ちょっと休む。例えば、一晩寝かせてみる。

12)自然の流れというものがある。一つのお話として理解しようとする。

4.1 「まんずやってみれ!」とは?

初めから、研究の話だと拒否反応を示されるかもしれないので、身近な問題を取り上げて、説明を始めましょう。

今、思い出してみると、子供の頃から、私には計画性があまりなかったようです。ですから、将来どうしようなどいうことはあまり考えないで過ごしてきたようです。

しかし、高校3年のとき、いつまでに、何かをしなければならないか、ということを考えざるを得なくなってしまいました。

<入試で「初めて」の問題解決?>

高校3年の頃のことを詳細に憶えているわけではありませんが、確かなのは、私が生まれて初めての、自分だけでの苦労を体験したというか、「必死の頑張り」を示したことです。日記でも書いていればよかったのですが、作文大嫌いの私ですから、そういうものはありません。

ここで、今の私が、その頃のことをできる限り思い出し、解析してみましょう。そのときは、正直なところ、問題解決という捉え方などしていませんでした。

以下は夏休み前の状況です。

☆入試に選んだ大学は二つ、どちらも国立で、試験は二回ずつありました。一つは、二次試験に8科目(確か)の試験まである、極めて難しいA大学でした。こちらへ入れれば、理系の勉強をすることになります。もう一つはB大学で、入れれば、語学の勉強をすることになります(私はこのようにいい加減)。これらの学校を選んだのは、授業料が安いからです。特に、A大に入れれば、二年間は徒歩20分(交通費ゼロ)のところまで通えばよかったのです。

☆国立を選んだのは、授業料が安かったからです。というのは、両親が2年間、私立の高校へ行かせてくれたので、大学では負担をかけたくなかったのです。

☆どちらも私には難しい学校でしたが、私は、B大に入れればいいなと思っていました。しかし、担任の先生に、私にはA大は無理だと断言されてしまいました。そうしたら、悔しくなり、急に、A大を第一志望だと言い張ってしまいました(やると宣言してしまった)。

☆そのとき、私は学校を既に一年遅れていて(父の仕事の関係で帰国子女でした)、特に国語の学力が相当不足していました。また、他の科目だって、あまり身を入れて勉強していませんでした。

☆従って、私には受かる自信も勿論ありませんでした。ただ、不可能だとも思いませんでした。試験まで、まだ、半年以上はあったのですから。

☆ しかし、模擬試験を受けたら、四千何百人(私の記憶では)中四千何百番(ビリに近かった)でした。

<ここからが「まんずやってみれ!」>

志望校を決めてから、「まんずやってみれ!」の「教え」に従って(当時は全く意識していませんでしたが)、直ちに、行動に移したのです。といっても、計画表を作ったわけはありません。

始めなければ、何もやり遂げられません。

模擬試験を受けたのです。その結果は、上述の通り、惨憺たるものでした。

しかし、できなかったからもう一度これまでの勉強をやり直す計画を立てたのではありませんでした。勉強の方は学校でやっていることをやればいいと思ってしまったようです(はっきり憶えていません)。

どうも、とても単純に、次のように考えてしまったようです。

1)目的は、入学試験に受かること(学びたいことが何かあったわけではありませんでした。今となっては、恥ずかしいことですが。)。

2)普通の勉強は学校の授業でやる(相当甘い考え方)。それから、入試問題集を8科目分買って、学校以外の勉強には、問題を沢山解いて、模擬試験の点数を上げて、合格につなげる。そして、一月に一回ある模擬試験で、これらの勉強の進み具合をチェックする。

結局、塾へも、予備校へ行くことは考えなかったようです。母はちょっと心配になったようで、夏休みになって、2,3週間(?)ですが、毎日模擬試験(英数国3科目)をやる講習(A大で)に申し込んでくれました。

この模擬試験がまた毎月受けるものよりもっと難しかったのです!毎日、できない問題について、教科書を調べたり、問題集で似た問題を探したりしました。英語を除いては低い点しか取れませんでした。

しかし、それで自信をなくしたかというと、そうでもなく、懲りずに、同じ考え方で勉強を続けていました。そして、おかしなことに、これが、少しずつ、面白くなってき、いくらか夢中になってきたような気もしました。模擬試験の点もゆっくり上昇していきました。

年が明けてからは、暇さえあれば、今度は、自分で作った「試験」をやっていました。これは、自分で問題を問題集から選んで、答案を書くことでした。終わったら、自分で採点をし、分からないところは、問題集の解答や教科書で理解しようとしました。

考えてみたら、わが家には、大した暖房も、冷房もなかったのですが、夏はほぼ裸で、冬はアンカと毛布ぐらいで(小さい電気ストーブはあったと思います)、勉強があまり苦になりませんでした。「試験」を自分でやるというのが結構楽しかったようです。

また、勉強も、できなかった問題の解法や答が分かるぐらいで、深追いせずに止めておいたので、あまり負担になりませんでした。これが、「足るを知る」ということでしょうか。目標は、あくまで、学問を究めるのではなく、入学試験に合格することですから(これも、そのとき意識していたわけではありませんでした)。

このようなことに熱中してしまい、入試までには、問題集も全部やってしまいました。そして、最後の模擬試験では、かなり上位の成績になりました(このとき一回だけですが)。

後は、風邪を引かないように気をつけて、試験を受けました。ありがたいことに、前の年の夏から、一度も病気になりませんでした。

試験では、できる限りの力を出しました(試験場には暖房も入っていなかったと思います)。

しかし、私は合格するとは思っていませんでした。ですから、発表の日も、暢気なもので、まだだと思い昼寝をしていたら、見に行った担任の先生(合格できないと断言した)からの電話で合格を知りました。

私も、周りのものも、誰も合格するとは思っていませんでした。私の祖母など、運が良かったのだ、と言って喜んでくれました。

本当に運が良かったとしか言えなかったのかもしれません。どうして合格したか、今になっても、分かりません(しかし、必ず落ちるとも思ってはいませんでした)。私自身は合格しなければならないと強く考えていて、落ちたときのことは考えていませんでした。

もう一つ不思議なことは、こちらは合格したのに、「第二志望」(本当はこちらへ行く「つもり」だった)のB大は、一次試験で落ちてしまったのです!

さて、これで、めでたくA大に入れました。経済的にも一番楽な学校に入れたのですが、世の中は思うようにならないものです。

大学の講義の内容がほとんど分からないのです。「教養」を高めるために、いろいろな科目を受講し、授業には出ていましたが、分からない、と言うか、面白くないのです。勉強の当てもなく大学に入った(入試合格だけを目標とした)ので、当然のことかもしれません。

そして、一学期の試験では、無残にも、理系の科目5科目全部不合格になってしまいました!合格してからのことも何も考えていなかったのです。

しかし、自分の設定した、入試に関する目標に対しては、今回の問題解決は見事に成功したのでした。ですから、この問題は解決したと言えます。

(実は、本当の目的は、親への経済的な負担が最小となるようにすることだったと思います。ですから、入試合格後、通訳案内業(旅行ガイド)の試験にも合格し(入試の勉強が役立った)、このアルバイトで稼ぎました。)

<まとめ>

あまり考えないで、まず始めました。

「まんずやってみれ!」です。

そして、目標とやることを具体的に決めました。

1)私がA大学の入学試験に合格するという目標をきちんと理解した。

2)そのために、試験での点数を少しでも上げるべく、できるだけ多くの問題に接する。

3)そして、できない問題については、教科書と問題集の解答を勉強する。

4)毎月の模擬試験で勉強の進行具合をチェックする。

この問題解決で一番よかったのは、始める段階で、目標の難しさを十分理解したことです。そして、目標達成のために、倦まず、怠らずに、努力したことです。

それから、ここで学んだ一番大事なことは、

1)世の中には、難しいこと、分からないことや、できないことが山のようにあるということです。

2)しかし、それで諦めてはいけません。難しいことでも、絶対にできないことだとと決まったわけではないのです。

3)やると宣言するのです。

「元気、勇気とやる気だ!」

私は、この後、この大学をなんとか卒業し、大学院(アメリカの)まで行き、電機会社に入って、研究の仕事につきました。それから、会社を定年になるまで、入試で使ったのと同じようなやり方(意識していませんでしたが)を、会社の研究にも、その他の問題の解決にも、使ってきました。

4.2 世の中、全てチェック機能が必要!

考えてみたら、そうではありませんか?

雪印だって、不二家だって、社会保険庁だってそうですね。世間で起きている不祥事を見ると分かります。どの場合にも、チェック機能が働いていませんでした。

大事なときに、自分達のやっていることの良悪が分からなくなって(いや、知っていてやっているのです)はお終いです。それぞれの組織が良識のある人間の集まりであるなら、個人個人の判断に任せられるのですが、そうではないので、はっきりとした「チェック機能」を作っておかないといけないのです。

より一般的に、どの問題解決のときも、自分のやっていることの良悪の判断ができなかったら、右往左往しているだけです。この判断のやり方は、全く新しい問題では、予め、できているわけではありません。自分でいろいろ試して、目標に適ったものかどうか分かるようにならなければいけないのです。

「まず、いろいろ自分でやってみることによって、良悪がだんだん分かってくるのです。そして、この判断をする方法を見つけるのです。

そして、悪いときは、なぜ悪いのか、どうしたら良くできるのかということを検討できるようにするのです。」

以上(「 」の中)をもって、「チェック機能」と私は呼んでいます。

そして、このチェック法は、4.1節の入試の問題で既に使っています。本節の、全く違った、研究の例で、もう一回、詳細に考えてみましょう。その前に、入試のチェック機能について、念のため、整理しておきます。

<入学試験でのチェック機能>

この課題の目標は

「A大学の入学試験に合格する」

ことです。これをはっきりと理解しておかねばなりません。

そのためには、「まんずやってみれ!」で、A大を受験することを宣言し、模擬試験を受けたり、問題集を買ったり、自分で試験をやったりして、入学試験に向けて「勉強」したのでした。

ここで、「チェック機能」というのは、具体的には、何でしょうか。

一番確かものは、入学試験そのものです。この成績によって、学校が、受験生が入学に値するかどうかを判断するのです。つまり、これはA大のチェック機能です。本当は。

しかし、受験生にとって、これだけでは危険すぎます。一年に一回しかないのです。一年間、一所懸命勉強しても、その間(かん)、自分の勉強の仕方がそれで良いかどうかが分からないのです。さらに、不合格になって、間違えた問題を全部答えられるようにしても、次の年に同じ問題が出るわけではないのです。

そういうことで、模擬試験があるのです。私の場合、確か、5,6回受けられたと思います。これらの試験の結果を参考にして、勉強を進め、試験の成績がよくなっていけば、合格の確率も高くなります。

しかし、これらの試験は、入学試験そのものではありません。模擬試験でよい点を取っても、入学試験に受かる保証はありません。ですから、 模擬試験と本番の試験との対応があるかどうか が問題になります。

その頃、A大の試験を受ける人の多くが、私の受けた模擬試験を受けていると聞いたので、私も、そのようにしたのです(対応を信じて)。

私は、模擬試験を受け、結果を見ると、まず、解答を勉強してから、できなかった問題に似たものを、問題集の中から探して、やったり、教科書で調べたりしました。

さらに、試験が近くなると、模擬試験と模擬試験の間にも、自分で問題集の中から問題を選び、自分で試験をやっては採点していました。これも、私が用いたチェック機能の一つでした。

なお、当然で、極めて大事なことですが、「対応性のある模擬試験」でよい点を取っても、受験生が病気や事故で本番の試験を受けられなくなったら、お終いです。健康に気をつけるのもとても大切なことです。このような大事な前提条件があることも忘れてはなりません。勿論、死んだらお終いです。

まとめると、

1)入試での合格、不合格(目標)との対応付けのある模擬試験

2)できないところの解析と、それを減らしていく対策

の二つをもって、ここでは「チェック機能」と名づけます。

また、重複するかもしれませんが、これまで学んだこと(全部意識はしていませんでしたが)で、大事なことを挙げておきましょう。

☆自分で考えて、判断、行動した。

☆やると宣言した。

☆目標を大きく掲げて、達成に向け、倦まず怠らず努力した。

☆高校の勉強は真面目にやった。

☆予備校や塾には頼らなかった。(勉強の仕方まで自分の問題の一部にした。)

☆自分で試験を作ったり、採点したりした。

☆難しいと思っても、駄目だとは思わなかった。失敗したときのことは考えなかった。

☆選んだチェック機能(模擬試験とその後の私の対応)がよかった。

☆目標をきちんと理解していた。(本当の意味での学問の勉強ではなかったが。)

☆できるかぎり多くの問題(それまで出題された)に挑戦した。

<より「一般の」チェック機能>

本節では、4.1節(入試)のチェック機能より一般的というか、もっと難しい場合について、説明します。勿論、チェック機能以外のことにも触れます。

4.1節の「入試」のチェック機能は、いわゆる、与えられたもの(できているもの)です。

もっと詳しく言うと、やっていることの良悪の判定には、模擬試験と、問題集の中から問題を選んで自分で作った試験を使いました。その結果の解析や対策は自分でやりましたが。

しかし、これから説明する、会社の半導体関係の製造工程についての研究では、良悪の判定(試験法)も、うまく行かない場合の原因解析や対策のやり方も、全て、自分で工夫しなければなりませんでした。ここで大変なのは、考えた判定法や解析が適切なものかどうか、前もって分かっていないということです。適切であるためには、試験の結果から、実際の不良率が推測できなければなりません。この不良率を下げるということが研究の目的なのですから。

つまり、目標に適った試験法を見つけなければいけません。

なお、この研究をやったのは、入試から10年以上経ち、会社に入ってからです。そのときは思いつかなかったのですが、基本的な考え方はよく似ていました。

では、始めましょう。

<会社に入って初めて真剣になった問題解決(半導体素子へのリード線の接続)>(1)

半導体素子の高集積化により、私達は、今のように、パソコンや携帯などの電子機器を便利に使えるようになっています。「高集積化」というのは、狭い場所(小さいところ)に沢山の素子を作るということです。

こうなったのは、非常に小さい半導体素子(トランジスターとかコンデンサーという)をシリコン(Si)小片(チップ)の上に作ったLSI(Large-scale Integration;高集積回路)を製造する技術が確立されてきたからです。(半導体素子がない頃だったら、今のパソコンと同じ機能のものが家一軒より大きくなってしまうのではないかと思います。いや、部品が揃っても、実際に機能させることはできないかもしれません。)

そのお陰で、パソコンでも、携帯でも、小さい割りに、沢山の情報を入れておくことができたり、いろいろな複雑なことができるようになったのです。

これから説明する問題以外にも、後で、半導体関係で関連のある「密着性」について説明しますので、このような問題に少しでも興味を持っていただくために、私が4年ほど前(2003年)に秋田県立大学で行なった、一般向けの講演の内容を付録1に載せます。

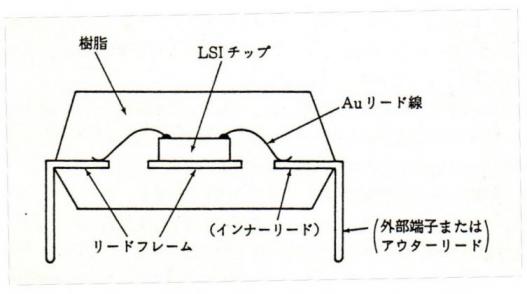

図4.1 樹脂封じしたLSIチップの断面(文献(1)の図-3)

前述のLSIチップ(シリコン・チップ)だけでは、素子に電流を流したり、電圧をかけられません。そこで、金(Au)のリード線で、LSIの縁(図4.1参照;図には示してありませんが、LSIチップの縁にはアルミニュウムの電極があります;図4.2参照)にある、この電極と外部端子とをつなぎます。そして、例えば、パソコンの中にある配線基板のソケット(足を差し込む穴)にこれらの端子(足)を差し込んで使います。

このアルミニュウム(Al)電極に金の細い線を「接合」する(つなぐ)ところで不良が多くて、生産工場では弱っていました。

約30年前まで、この作業は、人間が、顕微鏡で見ながら、やっていました。約0.1ミリ角、厚さ1ミクロン(1ミリの千分の一)ぐらいの大きさの電極に、先端が小さい球になっている金(Au)線(直径30から40ミクロン)を「熱圧着」という方法で接合するのです。(この球は金線を外部端子に接合し、酸素ー水素炎で切るときに、自然にできます。)

熱圧着法では、約300℃に加熱したアルミニュウム電極に、金(Au)球に荷重をかけ、押し付けることにより接合させます。

この作業がかなり大変だったのです。千回に1回ぐらいの割合で不良が出ていました。これなら一見不良率が低いように見えますが、一個のシリコン・チップに、実際には(そのときの製品では)、40個の電極がありました。そうすると、製品(図4.1のように樹脂封じされた(樹脂中に固められた)もの)25個に一つは不良になってしまうのです。

そういうことで、製品の不良率を減らすのにもっとも大きな障害になったのが、この熱圧着の工程でありました。さらに、この工程に要する時間も長すぎたのです。金線1本つなぐのに1秒かかっていました。工場では、この工程の自動化を考えていて、研究所の私達がお手伝いすることになったのです。

即ち、私達に与えられた課題(目的)は、この工程の不良率も、かかる時間も、一桁減らすことでした。より正確には、かかる時間を一桁短くした状態で、 不良率を一桁減らすこと です。

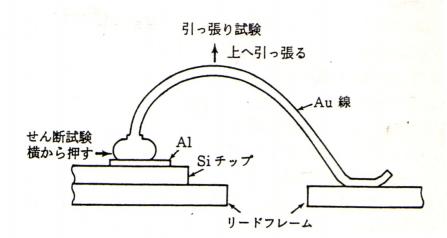

図4.2 金線接続の状況と試験法(文献(1)の図-5)

[具体的に何をすべきか?・・・・・・・チェック機能が欲しい]

一番欲しいのは試験法です。「チェック機能」です。接合の良悪の判断です。そのときまでは、適切な「チェック機能」がありませんでした。

私は、あまり深く考えずに、これが分かれば、何とかなるだろうと思いました。

沢山の数の接合を行なえば、不良率が分かります。不良率が高いうちはそれでもいいのですが、不良率が低くなると、それだけ沢山の接合を行わないと、不良率が分からなくなります。

ですから、

「 少ない数の接合 の検査で、不良率の高い、低いが知りたいのです。そういう試験法が欲しいのです。そして、不良率が高い場合、それを低くする手段も分かるようにしたいのです(不良解析法)。」

(初めは、接合の良し悪しの検査のことしか考えていませんでしたが。)

では、どのようにしたらいいのでしょうか?素人同然の私には分かりませんでした。こういうときには、考えても分かりません。「まんずやってみれ!」です。

まず、自分で熱圧着(接合)の作業をやってみました。私には相当大変でした。10回に1回ぐらい不良になりました(製造工程での作業者は千回に1回程度)。また、時間もかかりました。これにより、この接合が自動化できたときのありがたさがよく分かりました。

これまで行われてきた試験法も自分で試してみました。それは、図4.2に示してあるように、接続された金線を上へ引っ張って、接続を切るのに必要な力を求めるというものでした(引っ張り試験)。

この試験をやって、接続を破断させるとき、その場所として、三つの可能性があります。

1)アルミニュウム電極と金線との接合部の破断、

2)金線の破断と、

3)金線と外部端子(リードフレーム)との接合部での破断

です。

この試験を行なうと、ほとんど全部の場合、2)の金線で破断していました。

一方、不良品を調べると、ほとんど全部、1)のアルミニュウム電極と金線との接合部の破断でした。

この事実は、この試験法では、熱圧着(接合)工程の良し悪しの判定ができていないことを示しています。

私が欲しいのは、金線の強さを測るのではなく、アルミニュウム電極と金線との接合の強さを試験する方法です。

そこで考えたのが、金球を横から押して、アルミニュウム電極と金線との接合を破断させるという試験法です(せん断試験法)。この破断に要する力(強さ)、「せん断破断力」、と不良との間に対応があれば、チェック機能として使える可能性があります。

なお、ここで、「せん断力」と言うのは、アルミニュウム電極と金球の界面の両側(上下)に、面に平行に反対向きに同じ大きさで加える力のことです。(シリコンチップを固定しておいて、横に力を加えればよい。)

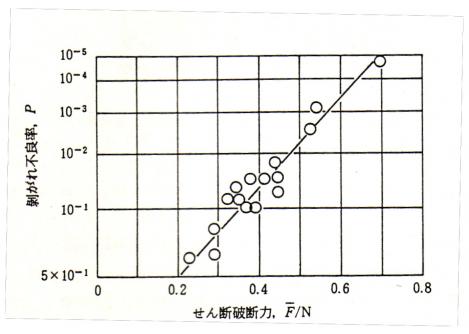

図4.3 せん断破断力と不良率との関係(文献(1)の図-7)

いろいろな条件で接合を行なって、金線とアルミニュウム電極の接合の強さ(せん断破断力)を測りました。そうすると、この力が強い方が不良率が低いという傾向が実際に認められました。

さらに運が良いことに、この力の平均値と不良率の関係が決まった式で表せることも分かりました。

つまり、「せん断破断力の平均値」をある値以上にすればいいということです。

ある条件で接合しても、いつも同じ強さにはなりません。沢山の接合を強さで分類すると、中心となる値(=平均値)があって、それより低い場合も高い場合もあります(平均値の値を持つ強さの場合が一番多く、これより大きくなっても小さくなっても、数は小さくなっていきます。この変化の仕方が、いわゆる、正規分布というものでした)。この強さがある値以下になると不良になるので、それ以下になる割合を低くするような平均値の強さになるような接合を実現する必要があるわけです。

そのために、私達は、この強さを弱くしている要因を解析して、最終的には、10万分の1程度の不良率まで下げることに成功しました。

[ちょっと一休み]

ここまで、この研究の大事なところについて説明してきましたが、話が専門的になりすぎたかもしれません。ちょっと一休みしましょう。なお、参考のため、半導体関係の私の研究の一部を紹介した講演の内容を付録1と5に載せます。

問題解決としては、これからが面白かったところなのですが、それをうまく伝えられるでしょうか。

面白いとは、

楽しいこと。意外性がある、新しい、今まで分からなかったことが分かったときなど。夢中になってしまう、食べるのも忘れてしまう、体が辛いのも気づかなくなるようなことなど。

結果が初めから分かっているような研究では面白くないでしょう。

今説明している研究も初めは分からないことだらけだったのです。しかし、「まんずやってみれ!」の心で、いろいろ試した結果、「チェック機能」確立の糸口がつかめたのです。

素人で、よく分からなくても、「倦まず、怠らず、」コツコツと、自分の体と頭を使って、努力していれば、何か新しいことが分かってくるのです。また、面白いことも見つけられるのです。

さらに、単純作業でつまらないと思っても、続けているうちに、新しいことに気づいたりして、面白くなってくることもあるのです。

今回の研究では、実際に、このような展開になりました。

この仕事でありがたかったのは、研究所の仲間達とも、工場の人達とも、心が通じ合って、一緒に研究を進められたことです。また、丁度その頃、工場では、自動の熱圧着機ができ始めて、その練習を兼ねて、非常に沢山の熱圧着(接合)の実験を短時間にできるようになっていたのもよかったです。

これらのお陰で、私達の試験法の結果と不良率との対応付けができたのです。自動機がなかったら、これは非常に大変なことになっていました(10万回接合するなんて私には無理)。

この運の良さのお陰で、私は、試験後の試料を調べることに集中することができたのです。

[不良率を減らすには?]

私達が見つけた「チェック機能」を理想的なものにするには、それにより、接合が弱かった(不良率が高くなる)場合の対策を立てられることが必要です。

そのためには、まず、この接合がどのような機構で起きているかを明らかにしたいと考えました。

この研究の目的は、不良率を減らす(接合時間を短くして)ことなのですが、私の頭の中では、この接合がどのような仕組みで起きているのかを知った上で、不良率を下げる要因(そのときはまだ分からない;面白そう)を見つけることを考えていました。

このように、好奇心を刺激されたことが私を頑張らせてくれたのかもしれません。

まずは、自分で接合した(従来の手動熱圧着機で)試料を、光学顕微鏡を使って、自分の目で、できる限りよく調べました。接合後の金球のつぶれ具合(歪)(寸法測定)、せん断破断試験による破断力測定、剥がれた部分の観察と測定(金球とアルミニュウムと接触面積、接合面積など)など、一つ一つの接合について調べました(かなり大変)。

図4.4 接合破断部(アルミニュウム側)

せん断試験で、金球を横から押して、アルミニュウムから剥がした部分(破断部のアルミニュウム側)の写真を図4.4に示します。ここで、写真の幅は約0.1ミリです。

黒い部分は、アルミニュウムと金が反応した部分(化合物)です。この面積が接合面積です。そして、白い部分はアルミニュウムです(接合できなかったところ)。

ここに見える縦長の楕円形の輪郭は、接合時に金球に荷重をかけたときに、金がつぶれて、アルミニュウムと接触した部分を示しています(この面積が上記接触面積)。この輪郭の中の白い部分は、金と接触はしたのですが、反応しなかった部分です。特に、下の三日月形の部分で、それが一番はっきり見えています。

接合の条件は三つあります。温度、金球にかける荷重と接合時間(荷重をかけている時間)です。温度は300℃一定としましたので、せん断破断力に与える、荷重と時間の影響をいろいろと調べました。

これらは、目が疲れ(全て顕微鏡が必要)、かなり骨の折れる実験でしたが、いろいろなことが分かってきました。

分かったことは、

1)荷重を大きくすると、接触面積も増えて、反応面積も増える。

2)接合時間を極端に減らすと接触面積が減り、反応面積も減る。

3)せん断破断力は反応面積に比例する( ということは、不良率を減らすには、反応面積を大きくする)。

4)アルミニュウムと金が接合するためには、まず、両者が接触しなければいけない。

5)しかし、接触するときに、アルミニュウムの「酸化被膜」(常にある)も接触部のいろいろな場所で破れて、酸化していないアルミニュウムと金(こちらは酸化しない)が接触し、初めて両者が反応できる。

6)アルミニュウムの酸化被膜が厚いと、反応面積は減り、せん断破断力も小さくなる。(但し、この酸化被膜の直接評価は、これまで紹介した私の実験だけではできませんでした。それを行なうには、顕微鏡より高級で高価な分析機器が必要でした。)

7)アルミニュウムと金の接合反応に要する時間は約0.01秒かかる(これが接合時間の下限となる)。

アルミニュウムと金をうまく接合させるためには、まず、両者をなるべく広い面積で接触させるのです。そのとき、両者の界面で変形が起きて、アルミニュウムの酸化被膜が局所的に破れます。そういう部分からアルミニュウムと金が反応して、接合するのです。

これらの結果を考慮に入れて、自動熱圧着機の接合条件を検討すると、結局、

荷重を、従来の0.8N(ニュートン;力の単位で、1Nは100グラムの物体にかかる重力の大きさ)から2Nにすることにより、不良率を、約千分の一から、十万分の一台にまで下げられました。

それから、接合時間も、従来の0.2秒から、0.02秒まで短くできました。

そのお陰で、当時では、世界で一番速く、不良率の低い、自動熱圧着機をわが社の工場で作り上げました。

[チェック機能の見つけ方]

今回は、幸いにも、良いチェック機能が見つかったからよかったものの、一般には、簡単に見つからないかもしれません。

一つ考えられる手がかりとして、私は、

「この試験により、実際の不良と同じような不良を作り出すことができるか。」

ということを、チェック機能を探すときに、考えていました。このことが良いチェック機能が見つかった原因の一つかもしれません(せん断破断法)。

しかし、一般に、どうしたらいいかということを私には言えません。

今回は、上記のようなことを考えながら、いろいろ試したり、調べたりしているうちに、チェック機能が見つけられました。自分の目や手で情報を集め、自分でいろいろ試し、自分の頭で考えた結果、見つけられたのです。私が自分で経験したことの総合的結果です。

私自身については、この研究がきっかけとなり、会社での研究の仕事が面白くなって、やりたいことも決まってきました。

その説明に入る前に、「チェック機能」について、もっと広い視野で考えてみることにしましょう。

<チェック機能・・・・・山菜採りの場合>

「山菜採り」を問題として捉えたときにも、「チェック機能」が考えられます。

チェック機能がどういうものになるかは、「目標」によります(常に、「まず目標」です)。

私の場合、目標は、山菜を「美味しく食べること」です。

私が美味しいと思うかどうかです。ですから、最終的には、私が食べるときに結果が分かることになります。

しかし、「チェック機能」としては、山菜を採るときに使いたいのです。折角沢山採っても、食べるときになって、やっと、まずいのが分かったら、悲しいことになります。でも、採ったときに生で食べても、私には判断できません。

ワラビの場合を考えてみましょう。まず、穂が開いてしまっているものは採りません(そう教えてもらった)。排気ガスにさらされているようなものも採りません。空気がきれいなところで採ります。(当然ですが、ワラビのあるところをまず見つけなければなりません。)

根に近くて、筋っぽい部分も採りません。具体的には、茎をつかんで横へ引っ張って、折れた部分だけを持って帰ります(私が考えた)。そうすると、食べたとき、筋が口に残ることはほとんどありません。

勿論、上手にあく抜きをしなければなりません。私の場合、仕上がりの色はほとんど気にしません。程よい苦味が残っているかどうか、食感がいいか(ぐちゃぐちゃでない、半生という感じとぬるぬる感)、香りがいいか、などです。

そのためには、灰をまぶしてあるワラビに熱湯を注ぎ、全部がお湯に浸った状態で一晩放置します(途中で試し、あく抜きが十分ならそこまで)。

基本的な考え方は、金線熱圧着の場合と同じです。

<チェック機能・・・書の解読>

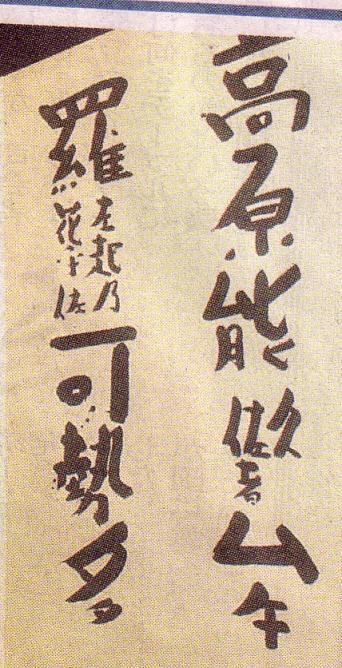

今度は、書の解読について考えてみましょう。私は、昔の変体仮名(草書)を解読するのが趣味なのです。

目標は、意味のある文として読むことです。

図4.5 妣田圭子さん(創作舞踊家、書家、草絵作家)の書(屏風の一部)(東京新聞2月17日夕刊より)

これ読めますか?

字の大小を無視して、書き出してみると、

「高原能久佐者牟羅左起乃花乎佐可勢多」

になります。

この解読を試みてみましょう。

字は読めましたが、これだけでは意味をなしません。漢文でもないみたいです。

正しく読んでいるどうかは、解読したものが意味をなすか、で判断されます(チェック機能)。

私は、この漢字の集まりを見て、直ぐに、万葉集のことが思い浮かびました。日本の仮名文字は、万葉の時代から、原形の漢字の状態をとどめながら、使われ始めたのです(万葉仮名)。

この頃、漢字を、発音を示す文字として使い始めていたのです。但し、漢字として意味を持つ文字として使うときもあったのです。漢文のような使い方が混じっていることもありました。

そういう目で、文字の大小を無視して、これらの漢字を見ると、なんとなく分かってきたようです。

「高原」と「花」を文字通りの意味を持つものであるとすると、

「高原のくさはむらさきの花をさかせた」

つまり、

「高原の草は紫の花を咲かせた」

と読めます。

平安時代になると、これらの文字が草書体で続けて書かれるようになり、もっと解読が難しくなります(字だけでは)。(どこからどこまでが一つの字であるかが分からなくなる場合もあるのです。普通、句読点や段落などもありません。文だって、どこからどこまでが一つの文か分かりません。人による癖も強く出ます。)

なお、万葉集では、漢字が仮名として「読めた」(正しいかどうか分からない)としても、歌(文)の意味が分からないところが沢山あります。

<チェック機能・・・・・・料理>

次に、さっきのワラビとも関係ありますが、料理について考えましょう。

目標は、美味しいものを作ることです。

でも、目的によって変わりますね。

コックさんなら、なるべく多くのお客さんに満足してもらえるような味を作ることです。そして、その味をチェックできるかどうかです。

私の場合なら、私が美味しいかどうかだけですが。いや、女房のことも考えます。

結局は、料理する人の感覚です。

食料品を作る会社などはどのように味をチェックしているのでしょうか。塩味などは分量の確認でチェックできるでしょうが、素材が大丈夫かどうかは、どの程度確認しているのでしょうか。

私が知っている一つの例では、人間(味見係)がチェックしていました。

あるとき、私が買った、ナッツや煎餅を混ぜた製品で、ナッツの一種が臭かったことがありました。店に言ったら、メーカーにそれを伝えてくれました。その後、メーカーから詫び状と新しい製品やその他のものまで送られてきました。そうしたら、新しいはずのものなのに、まだ臭いナッツが混ざっていたのです。

そこで、メーカーに連絡したら、味見係がいて、その人が合格にしたとのことでした。この場合は、この人の感覚が私の感覚とは違っていたのでした。

<チェック機能・・・論文を書くとき>

論文は何のために書くのでしょうか。

誰かに読んでもらうためです。読んでもらうなら、自分の言いたいことを分かってもらいたいですね。興味を持ってもらいたいですね。

自分で論文(他の文でも)を書くとき、読者の立場で、上記の、「自分の言いたいことが理解してもらえるか」ということで、良い悪いを判断するのです(チェック機能)。ただ、著者自身が理解できると思っても、一般の読者が理解できるかどうかは分かりません。

ですから、学会誌などに載る論文は、編集者や査読者に読んでもらい、「よろしい」と判定されたものが掲載されます。また、一般の図書は、出版社の編集者が本や記事にするかどうかの判断をするのです。

今回書いている論文の場合、私が、自分で勝手に、私の言いたいことを文にして、どんどん発表してしまっています。読者からのご意見やご質問があると(これが大事なチェック機能の一つ)、説明を付け加えたり、訂正したりしています。また、私の考えたり、書いたりしていることを友人や知人に話して、意見をもらっています。さらに、自分が読み直したときに分かりにくいと思ったところは訂正したり、加筆しています。

でも、この場合、一番大事なのは、私自身がまず自分の言いたいことをきちんと理解しているかどうかです。また、もし理解していないなら、どこが分からないかをはっきりと説明できるかどうかです。

皆様にお願いしたいことは、研究の話だからと言って、恐がらないでいただきたいのです。問題解決ということでは、普通の問題と変わりません。分からないときは、遠慮なく質問して下さい。問題解決は、誰でもやっていることで、問題の具体的な内容は違っても、考え方については、話し合えたり、分かり合える部分が沢山あります。

<まとめ>

問題解決のためには、目標に適った「チェック機能」を見つけることが極めて大事です。つまり、

「やっていることの良し悪し(目標に対して)の判定と、悪かった場合の解析と対策」

を見つけることがです。

この手法が見つかれば、問題解決の主要な部分は終わったと言えるでしょう。

2007記

18262

© Rakuten Group, Inc.