私の問題解決の考え方 第4章4

-真の姿はー

腐食の研究を始めた頃、耐食性向上の手段として、アルミニュウム(Al)表面に酸化膜を故意に形成させることも検討しました。その際、Al酸化膜の化合状態をエスカで評価しようとしたときに、この結果に出会ったのでした。私達の、エスカ(ESCA)の最初の論文になっています。

しかし、この論文を学会誌に載せてもらうまでがかなり大変だったのです。

まず、出す前に、論文の題でもめました。私は、素直で正直に、ありのままの表現をしたのですが、まず、会社から外部に(学会へ)出すところで、上司から題名がよくないと言われてしまいました。

私がつけた題は、確か、

「ESCAで絶縁薄膜の化学シフトを測れるか?」

だったと思います。

この題名がよくないと言うのです。疑問符「?」のついた題は駄目だと言われました。それから、かなり言い合ったのですが、どうしても許してもらえず、結局、

岩田誠一、石坂彰利:「ESCAで測定する絶縁薄膜の化学シフトに対する疑問」, 42(10)(1978), 1020-1021.

という題になりました(全文を付録4に示します)。

そして、学会に出したら、今度は、審査委員の先生から、私が論文に書いたようなことは起きないのではないかという返事が返ってきました。

それに対して、一所懸命にまた説明して、なんとか、学会の雑誌に載せてもらえました。(8)

なお、これは、正確には、論文というより、寄書(新しい結果を簡単に説明して載せる速報)です。

文は、B5で正味1ページ半ぐらいしかありませんが、この結果がきっかけで、エスカのことや、半導体や絶縁体のことが理解できるようになったのです。そして、最終的には、半導体素子の電気特性に影響を与える微量欠陥の検出(従来のエスカ測定法では無理)まで可能にしてしまったのでした。

この論文の内容は、エスカで測定をする(X線を照射する)ことが結果を変えてしまうというものでした。つまり、化合状態の指標として測定する「化学シフト」が当てにならないということを示していました。

この経験から、エスカの測定で注意しなければならない、大事なことを学べたのですが、このようなことは、どの研究でも起こりうることです。図2.1(再掲)は、これを指摘するために作った絵です。私が口頭発表(講演)するときに何回も使ってきました。(測定の影響があるのに、ないと解釈してしまうような研究者も結構いたのです。)

図2.1 裸の王様(再掲)……本当の姿は?

私がこの「大事な」結果についての説明を始める前に、エスカで、化合状態の指標として測る「化学シフト」について簡単に説明します。

1150字(計3550字)

<化学シフトとは?>

エスカ(ESCA)とは、Electron Spectroscopy for Chemical Analysisの略号です。その名の示すごとく、化合状態が測定できるとされています。

測定には、真空中で、X線を試料に照射して、出てくる電子(光電子)のエネルギーと数との関係(スペクトル)を記録します。エネルギーの値は、元素の種類(同じ元素でも電子の種類によって)によって変わり、同じ元素の同じ電子のエネルギーでも、化合状態によって変わります。

この、化合状態によるエネルギーの変化を「化学シフト」と呼んで、化合状態に指標とします。

また、得られたそれぞれの電子ピークの電子数(電子線強度)から、ある化合状態の元素の量の情報が得られます。即ち、組成分析です。

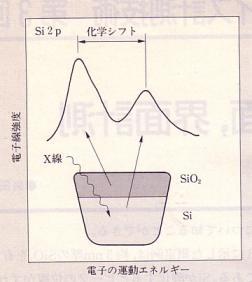

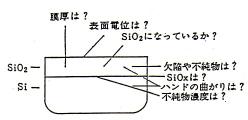

測定の一例をお見せしましょう。前に、酸化膜のあるAlについてのスペクトルを紹介しましたが、今回は、Si酸化膜(SiO2:二酸化シリコン)/Si構造の試料の測定結果です。

その頃、このような試料の研究がかなり流行していました。ほとんどの場合、測定した化学シフトの値を化合状態であると考えて、Si酸化膜/Si界面にあると考えられる、SiO2でもSiでもない相を検出しようとしていました。この相がSi半導体素子の電気特性を劣化させると考えられていたからです。

図4.20が測定例の一つで、電子の運動エネルギーの低いピークがシリコン(Si)の上を覆っている二酸化シリコン(SiO2)のもので、エネルギーの高いのがSiのものです。これら二つのエネルギーの差が化学シフト、化合状態の違いによるエネルギーのずれ、です(図4.6の説明参照)。

図4.20 厚さ2,3nmの酸化膜のあるシリコン(Si)のエスカ・スペクトル

(Alについては図4.6参照)

酸化したSiの電子エネルギーが小さくなるのは、次のように理解できます。

Siと酸素(O)が結合する(Siが酸化する)と、Siの電子が酸素(O)へ移動して、

Siは電子が不足した(正に帯電した)状態になります。ですから、負の電荷を持っている電子がX線のエネルギーをもらって飛び出そうとすると、正の電荷によって引き止められる傾向になるので、エネルギーの値が小さくなってしまうのです。

<さて、実際の測定結果は?>

化学シフトが測定できるかどうかの詳細な検討はSi酸化膜で行なったのですが、この測定が難しいということが最初に明らかになった、Al酸化膜の測定結果から説明しましょう。これが上記寄書の測定結果です。

半導体素子の製造に使われるアルミニュウムの表面では、エスカの測定で、ほとんどいつも、金属Alと酸化Alのピークが見えますので、私の課題である、Al表面の酸化膜の化合状態が求められると私は思い込んでしまったのです(私は、この化合状態が金線熱圧着の接合性に影響を与えていると思っていました)。

各種のAl表面に対して、図4.6で説明した化学シフトを測定して、せん断破断力の大小(接合の良悪)との相関を調べれば答が分かると予想していました。

ところが、この「化学シフト」が曲者だったのです。

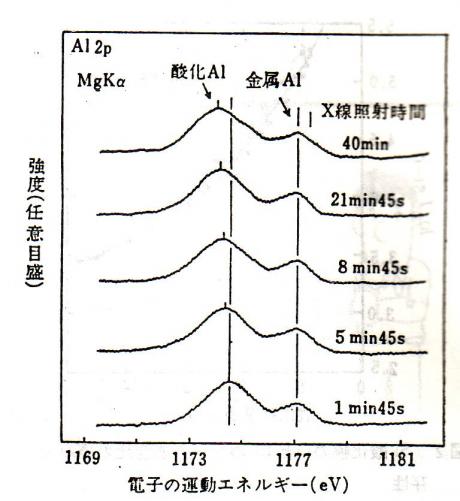

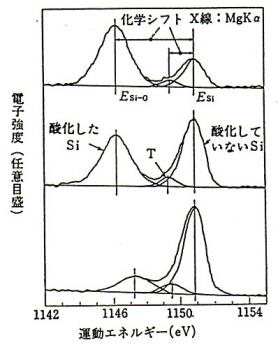

図4.21 化学シフトのX線照射時間依存性

化学シフトは、化合状態だけで決まっているのではありませんでした!

これが分かったのは、エスカをいつも測定する機構が故障したときでした。このやり方では、あるエネルギー範囲を何回も測定し、測定した電子線の強度を足し合わせて測定結果にするのです。これは、精密測定を行なう(エネルギー依存性を詳細に見たい)ときのやり方です。この場合、同じアルミニュウムの試料について、X線が照射されている時間の初めの方から終わりの方までが足し合わされたものが結果として記録されてしまいます。

一方、元素の種類だけを調べたい場合などは、このように細かく見なくていい(分解能が低くていいと言います)ので、電子のエネルギーを細かく分けて測定しなくてもいいのです。この場合は、測定する電子線の強度を強くできるので、広いエネルギー領域を一回しか測定しません。

この日は、精密測定機構が壊れていたため、私は、後者の、荒い測定機構で、エネルギー変化をできるだけ遅くして、図4.6の化学シフトを求めようとしました。

そうしたら、同じアルミニュウムの試料に対して、X線照射時間が短い場合と長い場合では化学シフトの値が違っていたのでした!

後日、精密測定機構が働くようになってから測定した結果が図4.21です。(8)

X線照射時間によって、明らかに、化学シフト(金属Alと酸化Alのピーク位置のずれ)が違っています。

これはどういうことでしょうか。

<化学シフトはなぜ変わってしまった?>

エスカ(X線光電子分光とも呼ばれています)で測定している間に化合状態が変わってしまうのでしょうか。原因を考えてみましょう。

1.X線照射によって、アルミニュウム酸化膜が変質してしまった?

X線は、ガンを引き起こす原因の一つとなるように、物質を変質させてしまう可能性があります。しかし、今回の場合、同じ試料を一回測定し、数時間後に測定すると、また図4.21と同じ結果が得られます。ですから、観測された変化は永久的なものではありません。

X線が照射されている間だけ(より正確には、X線照射中から、測定後、元に戻るまでの間)の変化です。

2.測定中に試料の電位が変わってしまった?

電子の運動エネルギーを測定するには、試料の電位を基準にして(多くの場合、接地状態)、電位差として求めます(電子を止めるために与えなければならない電位差[V] →エネルギー[eV];1電子ボルト[eV]は1個の電子が真空中で1ボルトの電位差で加速されたときに得るエネルギーで、1.602×10^19[10の19乗]ジュール)。

そのためには、試料の電位が変わっていないことが必要です。試料のアルミニュウム薄膜はシリコン基板の上に形成されて(蒸着)います。この試料が試料台(接地されている)にネジで止めてあります。正確には、ネジ(ステンレス)の頭とアルミニュウムと接触させてあります。この電気的接触が確実でない可能性はありますが、金属アルミニュウムのピークの位置がどのスペクトルでも同じ位置にある(エネルギー測定器も接地されている)ことから、金属アルミニュウムの電位は測定中一定であると考えられます。しかし、酸化膜については分かりません。

なお、もし電位が変わってしまうと、その分だけエネルギーも変わってしまいます(電位が1ボルト(V)上がると、エネルギーが1eV 下がります)。

3.酸化膜が帯電している?

化合状態を化学シフトとして求められるためには、エネルギーの基準がアルミニウムとその酸化膜で同じである必要があります。酸化膜の電位が、例えば、帯電によって変わっていると、測定する「化学シフト」の値は真の値ではなくなってしまいます。

酸化膜は絶縁膜であると考えられるので、X線照射により電子が外にはじき出されると、帯電する可能性はあるのですが、それがとても薄く、厚さが数nm以下なら、電荷が溜まろうとしても、すぐに逃げたり、中和されてしまう、即ち、帯電しないと考えられていました。

しかし、図4.21の結果とこれまでの検討から、少なくともX線照射中は確かに帯電していると考えました。つまり、金属アルミニュウムの電位は一定であっても、酸化アルミニウム(ごく薄くても)の電位がX線照射中は変わっているのです。

結論として、化学シフトの測定値をアルミニュウムの酸化状態の評価に使うのは難しいことが分かりました。一方、ここでは説明しませんが、ピークの強度から酸化膜の組成を求めるのも、同じくらい難しいのです。

以上が、「大事な」論文の内容です。

内容は本項で説明しましたが、今になってみると、当たり前のことで、どうっていうことはありません。

しかし、この論文が、私に、本腰を入れて、エスカの研究に力を入れるようにさせてくれたと言っても言いすぎではないでしょう。

<まとめ>

この研究では、面白い結果が得られたということもありましたが、エスカ(分析手法)の問題点が明らかになり困った、というのが最重要のことでした(その時点では)。

1.測定する極薄絶縁膜の「化学シフト」の値が、測定に使うX線の影響でずれてしまう(帯電による)。

従って、この影響をどのようにして補正したらいいか、ということがまずやることでした。また、場合によっては、別の化合状態の指標を探すことも考える必要があるかもしれません。

そのために、私がアルミニュウム酸化膜で得た結果を確認し、より詳細で信用できる知見を得られるように、素性がより分かった薄い酸化膜で覆われたシリコンを試料にした検討を行なうことにしました(私の相棒が)。

<学んだこと>

この研究では、大事なことも学びました。一般に、上記のような場合、化学シフトが化合状態であると解釈されているからといって、そうであるとは限らないのです。

「鵜呑みは駄目」

ということです。自分で考えて、判断しなければなりません。

図4.22 鵜呑みは駄目!

一方、面白い、もっと知りたいと思ったのは、

「非常に薄い酸化膜でも確かに帯電している」

ということについてでした。

しかし、多くの人達は、絶縁体でも、薄ければ帯電しないと考えていたようでした。

だからこそ、私はこの現象が面白いと思うとともに、どのように帯電するのかを知りたいと思いました。

ここまでは、そのときに認識したことですが、・・・

<新しい発展>

ずっと後(10年近く以上)になって、測定の邪魔になっていた帯電現象の研究から、帯電に伴う電位や電流の情報を利用するという、新しい考え方に至り、絶縁体や半導体中の微量不純物や欠陥の検出が可能なことを明らかにできたのでした。

正に、

「転禍為福」

です。

図4.23 転禍為福

具体的には、研究の対象を、アルミニュウムの酸化膜からシリコン(Si)の酸化膜に転向して、SiO2/Si構造(シリコン上に薄い酸化膜がある)の試料で、帯電の研究を行なったのでした。

その結果、最終的には、この帯電が、シリコン半導体素子で電気特性を劣化させるSiO2/Si界面の欠陥によるものであることを見出したのでした。

そして、エスカ測定から得られる、帯電に伴う電位や電流(X線照射に伴う、試料からアースに流れる)の情報が、上記欠陥の数や種類を知るのに使えることを示しました。即ち、新しい「チェック機能」です。

さらに、半導体であるシリコンでも、エスカ測定中に「帯電」することを示しました。

そして、ピークの位置から、不純物に起因する電位の違いを測れることを示しました。これは、シリコン中の微量不純物(電荷となる)の「検出」(量を知る)ができることを意味します。

最後に、私の使っていた、表面分析器エスカ(ESCA: Electron Spectroscopy for Chemical Analysis; X線光電子分光)の写真をお目にかけましょう。

図4.24 私の使っていたエスカの写真(30年以上前の)

実際には、周り(上、横、前や後ろ)のカバーなどははずして使っていました。いろいろ改造して、この写真のように納まらなくなってしまったからです。

ですから、相当みすぼらしくて、よくこんなオンボロを使っていると、研究所へ来るお客さんには驚かれたものでした。

そんな装置でも、会社で発生するいろいろな問題の解決に貢献しました。

それから、世の中の、半導体や表面(界面)研究分野の人達に注目されるような結果もいくつか出していました。

< エスカによる表面(界面)研究の位置づけ >

ここで再確認しておいた方がいいでしょう。

私の研究は、表面(界面)を知るための表面(界面)の研究ではありません。

あくまでも、会社の問題解決のための実用的研究です。

一般的な(学問としての)表面(界面)の研究は、「清浄な」表面(界面)の状態を知ろうとしますが、本研究では、空気や水や各種汚染に触れた、「実用」(しばしばあまりきれいでない)表面(界面)を対象とした研究でした。

普通なら、分析は他の部門に依頼することなのですが、私は、研究の目的を達成するためにもっとも重要な情報を得る実験は、情報を必要とする研究者本人がやるべきであると考えました。

一方、私の研究の目的は、

「半導体分野の製品生産や技術開発で発生したいろいろな問題を解決すること」

です。

そのためにやることは、

「チェック機能」の確立

です。即ち、

1.やっていることの良し悪しの判定法を考える。

2.悪かった場合の解析と問題点の解決。

です。

この後者の「解析」にエスカの威力が期待されたのでした。

そして、良し悪しの判定としても、使えることもありました。

具体的にやることは、

1.分析手法の確立(素人として始めたので)

化合状態、組成、膜厚、その他(もしあれば)

(どれもかなり難しい。)

2.界面分析手法の確立

3.微量分析の可能性を探る。

4.分析結果と各種特性(良し悪し)との対応付け。 →チェック機能

などです。

<学問的な表面(界面)研究との違い>

学問的な表面(界面)分析の研究では、試料はなるべく単純で清浄なものにしようとします。

一方、私の研究では、必ず、酸化膜とか、有機汚染物なども試料に含まれてしまいます。

ですから、測定しても、結果の解釈がしばしば難しくなります。

さらに、私の研究では、問題となっている特性(密着性とか、接合性とか、耐食性とか、電気特性とか)と対応のある測定結果を出さなければならないという必要性もあります。どんなによい結果を得ても、特性との対応付けがなければ役に立たないのです。

しかし、易しい点もあります。化合状態、組成や膜厚そのものをきちんと求めなくてもいい場合が多いのです。特性の違いを説明できる測定結果が得られればいいのです。

例えば、膜厚そのものの値は求められなくても、その違いを示せるなにか(ピーク強度の比とか)が得られれば十分なのです。

2008記(4/24)

4.7 薄い酸化膜のあるシリコンの分析

-エスカをどこまで使えるか?-

前項で、薄いアルミニュウム酸化膜の分析で、大きな問題(薄い酸化膜の帯電 →化合状態が分からない)が見つかり、その対策をまず考えなければなりませんでした。それだけでなく、組成分析だって、うまく行くかどうか分かりませんでした。それから、酸化膜の厚さも求められるかどうか分かりませんでした。

それだけでなく、この時点では、

1. エスカの使い方の練習と

2. エスカを半導体プロセス開発に役立てられるかどうかの検討

がまず必要でした。

そのための試料として、薄い酸化膜のあるシリコンを選びました。

この研究(9),(10)は、当時の私の相棒のIさんの発案で、主として、彼が行なったものです。上記のような検討は、できる限り素性のはっきりした試料を使ってやるのがいいのです。試料に選んだシリコンの酸化膜はSiO2であると考えられていて、厚さを測定する、他の手段(エリプソメーター)もありました。しかも、基板の高純度シリコン表面は単結晶で平らで、酸化膜も均一で、どこでも同じ厚さになっていると考えられました。酸化膜を作るときの再現性もありました(製品に使われている)。

一方、私が測定したアルミニュウムの「酸化膜」は、どのような酸化膜か分からないどころか、水酸化物(OHとの化合物)か、酸化物と水酸化物との混合物、あるいは水がくっついている酸化物と言った方がいいのかもしれないというような代物でした。アルミニュウムも、多結晶で、純度もあまりよくないと考えられました。同じ状態の酸化膜を再現性よく作れるかどうかも分かりませんでした。

そもそも、エスカを使おうとしたのは、プロセス開発をもっと速く、確かなものにするためでした。

当時は、試行錯誤的な手法に頼ることが多かったのです。製品を試作してその性能(特性)が悪いと、原因と思われるところのやり方をいろいろ変えて、その性能を調べることを繰り返すというようなやり方でした。

従って、沢山の工程を経てでき上がるような製品の開発には長い時間と手間がかかっていました。また、途中でやっていることの良し悪しが分からないことが多かったのです。

それ(良し悪し)を調べ、悪かったときの対策を考える手段としてエスカを使えないかと期待したのでした。

そして、実際に、エスカのお陰で、私は、いろいろな役に立つ仕事をすることができました。工場で発生する不良の解析にも大いに役立ちました。私自身、研究中に迷ったとき、エスカは、その都度、信用できる証拠(真実)を私に与えてくれました。私は、それらの証拠をもとに、考えて、判断、行動することができたのでした。

研究(問題解決)を成功させるのに必要な、数々の、確かな情報(測定結果は真実)を私に与えてくれました。他の人が言ったことや、やったこと(と書いたこと)は、しばしば正しくない情報を含んでいました。ですから、研究の進行を妨げる要因になっていました。

エスカが役に立った理由の一つは、半導体素子の製造では、材料表面(や界面)にある、目に見えなくて、検出しにくい、薄い層の影響が大きかったからです。エスカが、これらの層の存在や、厚さの違いを示せたのがとても役に立ったのです。

それから、問題を解決したい人(私)が、自らエスカの分析を行なったというのも、問題解決に有利な要因だったと思います。真実を知りたい一心で、新しく、難しい測定に挑戦したり、製品の良し悪しと直接関係あるような測定に努力を集中させることができました。また、自分の装置ですから、実験の回数を多くすることにより、結果の信頼性も向上しました。また、自分の問題解決に必要な、新しい測定法の研究も行なうことができました。

これらのエスカ測定技術は、多くの場合、私の手がけた、各種問題解決における「チェック機能」の大事な部分になりました。

以上のことを頭において、ここでは、極薄シリコン酸化膜のあるシリコンの分析への挑戦について説明します。

1.帯電現象の確認

アルミニュウム酸化膜で検討したようなことをよりきちんと測定し、解釈を加えましたが、詳細は、シリコン酸化膜の化合状態の検討のところで説明します。

結果を要約すると、

シリコン酸化膜でも、アルミニュウム酸化膜と同じような傾向の結果が確認できました。

化学シフトのX線照射時間依存性がある。

酸化膜が厚くなると、化学シフト(一定なった後の値;定常値)も大きくなり、一定の値に近づく。

薄い方が絶縁性が高くなる傾向がある(化学シフトが一定になるまでにより長い時間がかかる)。

2.表面(界面)分析の可能性を探る

ここでは、シリコン酸化膜とシリコンとの界面の状態や、酸化膜の膜厚、組成や化合状態が分かるかどうかの検討結果を説明します。

これらの検討は予想以上に難しいものでした。

私はエスカの能力を過信していました。一方、測定の制御がきちんとできない(帯電現象)という欠点にも考えが及びませんでした。

<隔靴掻痒>

エスカで測定される結果には、不確定な部分が多々あることを、極薄シリコン酸化膜/シリコン構造の試料から認識しました。

この状態を四字熟語で表現すると、「隔靴掻痒(かっかそうよう)」という言葉が適しています。

図4.25 隔靴掻痒

専門家の話を聞いたり、分析の参考書を読むと、いろいろなことができると思い込んでしまうことが多いです。しかし、実際に自分でやってみると、何事もそう簡単なものではないことが分かってきます。

エスカでも、多くの場合、自分が本当に欲しい情報そのものを求めるのは易しくありません。

その最初の例が化合状態です。薄い酸化膜の「化学シフト」を測れたと思っても、実際には、その中に、酸化膜の帯電の情報も含まれていたのです。

他の例でもそうです。

そもそも、エスカで「表面分析」と言っても、見ているところは表面だけではありません。X線を試料に照射すると、内部に侵入して、表面から少し中に入ったところの電子も、数は減りますが、放出させてしまいます。つまり、測定する情報には、表面だけでなく、内部の情報も含まれてしまうのです。

エスカでは、このことを利用して、表面から少し中にある界面を分析することも試みられています。しかし、実際には、得られた情報のどの部分が界面で、どの部分が他のところだという区別が難しいのです。これこそ、文字通り、「隔靴掻痒」です。

なお、この絵は、研究発表のときに使うために、私が作ったものです。文字も私が書きました。中国の、篆(てん)書という、古い書体です。私が、昔の変体仮名を読めるようにと、書道の勉強をしたときに、書道の先生の指導の下に書きました。図4.23の「禍転為福」も同じくです。

2756字(計12600字)

<どんなにやる気があっても駄目なときもある>

これまで、大勢の人達に、本当にやる気があれば何でもできる、というようなことを言ってきましたが、現実はそう生易しいものではありません。絶対にできるとは言えません。

しかし、人間が死ぬということは確かなのです。

どんなに頭がよくて実行力があっても、勿論、やる気もあっても、途中で死んでしまう確率はゼロではないのです。そこでお終いです。

この間、秋田の友達のお蕎麦屋さんが亡くなりました。この人は蕎麦打ちの名人で、初めは趣味だったのが、5年ちょっと前に自分のお店を開きました。

お客さんに美味しい蕎麦を食べてもらうために、たゆまぬ努力を重ねて、だんだん有名になってきた矢先に、重い病気であることが分かったのでした。ものすごい執念とやる気で、病気と闘いながら、蕎麦打ちも続けようとされたのですが、結局、ついこの間、逝ってしまわれました。

また、2,3日前、柳原和子さん(だと思いますが)も亡くなりました。この人は、何年か前、ガンでもう余命わずかだと宣言されたのに、勇敢にガンに立ち向かい、闘病の過程を本にしながら、ガンと戦ったのでした。

[それから、去年にも、やはり私の友達で、松島でホテルをやり、蕎麦打ちも始めていた方が亡くなられました。2014年記]

本当に残念ですが、こういうこともあるのです。こういうとき、私達は無力なのです。人間の能力ではどうにもならないことがまだ沢山あるのです。

エスカについても同じで、従来のやり方では、どんなにやる気を出しても、半導体素子特性の変動に影響を与えるような微量不純物や欠陥の検出は難しいのです(量が少なすぎる)。

<酸化膜のあるシリコンで何が知りたいか?>

知りたいことをまとめてみましょう。

図4.26 何が知りたいか?

この図にある項目は、シリコン(Si)半導体素子の電気特性に関連したものがいろいろ書いてありますが、ここでは、エスカの可能性を調べる項目として、

1.SiO2とSiの界面にSiOx(SiO2でもSiでもない遷移層と呼ばれるもの)があるか?

2.SiO2の膜厚は分かるか?

3.酸化膜の組成はSiO2になっているか?

の3点について検討します。これらは互いに密接な関係にあるので、一緒にして説明します。

まず、測定例をお目にかけましょう。

図4.27 厚さの違う酸化膜のあるシリコンのエスカ・スペクトル

(酸化膜厚は下から1.0、2.1と4.0 nmで、化学シフトが膜厚により違っている)

<膜厚の影響>

3種類の膜厚の酸化膜のあるシリコン(Si)の測定結果(エスカ・スペクトル)が示してあります。膜厚は下から上へ厚くなっています。それに伴い、「酸化していないSi」(基板Siで、酸化膜の下にある;図4.26参照)のピークは小さくなっています。一方、「酸化したSi」(酸化膜のSiで、上にある)のピークは、膜厚とともに大きくなっています。

X線は試料のかなり内部(表面分析という感覚では)まで侵入します(1ミクロンぐらい;1ミクロンは1mmの千分の1)が、X線にエネルギーをもらった(励起された)電子は、表面近く(深くても10nm余り;1nmは1ミクロンの千分の1)のものしか、エネルギーを失わずには外に出られません(測定されません;だから、「表面」分析ができるのです)。

エスカで測定するのは、X線に励起された電子のうち、エネルギーを失わないものの数です。電子が深いところでエネルギーをもらっても、衝突等により外に出られなくなったり、方向が変わってしまったりする数が多くなるのです。(つまり、深いところの電子ほど検出しにくい。)

ということで、酸化膜が厚くなると、下地の基板Siのピークは小さくなってしまうのです。

また、酸化膜が厚くなると、酸化膜のSiからの電子が増えるのは当然ですが、ある程度以上の厚さになると一定になってしまいます。これは、あまり深いところの電子は外に出られなくなってしまうからです。

つまり、酸化膜と基板のSiの電子強度比を測定することにより、酸化膜厚が測れる(基板Siの強度が測定できる間は)のです。

<酸化膜と基板Siの界面に何かあるか?・・・ピーク分離>

ここで注意しなければならないのは、酸化膜と基板Siのピークがいくらか重なっているということです(図4.27参照)。

測定されたスペクトルでは、エネルギーが近接したピークがある場合、それらが重なって測定されてしまいます。位置が近い場合には、一つのピークと思われてしまう場合がありますし、ある程度離れていると、裾野が重なっていることもあります。

図4.27のように、裾野で重なっている場合、重なっているだけでなく、小さいピークがそこにある可能性もあります。

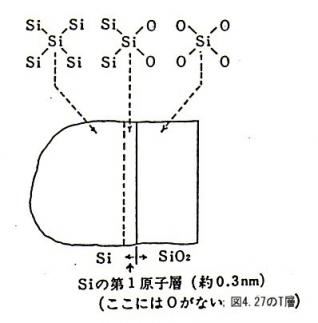

今回の試料の場合、他のピークが存在する可能性が十分あるのです。それは界面です(図4.27参照)。

基板Siの中では、それぞれのSi原子は四つのSi原子と結合しています。

一方、酸化膜の中では、酸化膜が二酸化Siだとすれば、それぞれのSiは四つの酸素(O)原子と結合しています。それから、O原子は二つのSi原子と結合しています。(正確には原子と言えませんが)

つまり、基板Siと酸化膜がつながっているなら、その界面に、Si原子の周りのO原子の数が0(ゼロ)でも4でもない、中間の状態があってもおかしくないのです。むしろ、ないとおかしいのです。

私達は、その状態(図のTピーク)が一つある(Siの四つの結合のうち、二つはSiと、残りの二つはOと結合している)と仮定して、各種酸化膜厚のピークの三つのピーク(酸化していないSi,酸化SiとT相)への分離を試みました。

それには、まず、酸化膜がない(ふっ酸(HF)処理により酸化膜をほとんど全部取り除いた状態)場合のピークを基板Siのピークの形として、酸化膜を厚くし、基板Siのピークが見えなくなったときのピークの形を酸化膜のSiのピークの形としました。

そして、それぞれのピークから、基板Siと酸化Siのピークを取り除いた残りをTピーク(T層)としました(図4.27参照)。

この図では、3種類の膜厚の場合しか、示してありませんが、実際には厚さ1から5nm程度の数十種類の試料について測定した結果を解析しました(これが大変。その頃は解析ソフトなしで、Iさんが手作業でやりました)。

これらのスペクトルそれぞれについてピーク分離を行なうと、全ての場合、余り(Tピーク)が出ました。そして、Tピークは膜厚が大きくなるとともに小さくなっていました。この小さくなり方は、界面に、膜厚が違っても、同じ厚さで同じ化合状態の層があると仮定すると、理論的にも説明できるものでした。

これらの仮定に合う、膜厚は0.3nmで、化学シフトの値は約1.5eVでした。

しかし、酸化膜(酸化したSi)の化学シフトは膜厚によってかなり変わっていました。

<膜厚によって化合状態が違うのか?>

化学シフトの値は、厚さ1から5nmで、3.5から4.8eVまで変化していました。

化合状態が化学シフトによって決まるなら、酸化膜が果たして二酸化シリコンかどうか怪しいということになってしまいます。

しかし、アルミニュウムの酸化膜で帯電と考えられる現象が認められており、シリコンの酸化膜でも、似たようなX線照射時間に依存した化学シフトの変化が認められました。

ですから、帯電の影響が厚い酸化膜でより大きくなると考えれば、測定された膜厚依存性が説明できるのではないかと考えました。

厚さだけが違う酸化膜と基板Siの界面の酸化膜側に正電荷の分布があると仮定すると、実験から得られたような、化学シフトの膜厚依存性が得られました(11)。そのとき、酸化膜厚ゼロのときの化学シフトの値(真の化学シフト)として、3eVという値が得られました。

3256(計約15000字)08/05/16

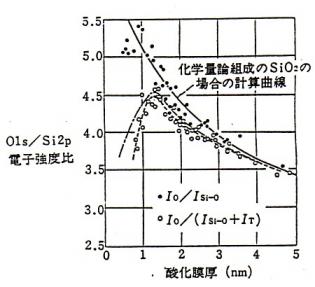

<組成は分かるか?・・・界面構造は?>(9)

酸化膜が厚ければ、酸化膜の酸素(O)とシリコン(Si)との強度比から、一義的に組成を求められます(膜内で組成が一定であれば)。しかし、とても薄い領域では、組成が同じであるとしても、上記強度比が変わってしまうのです。それをまず説明します。

酸化膜からのOの電子の強度Ioと、酸化膜のSiの電子の強度Isi-o(強度はピークの面積で表します)は、酸化膜厚dの関数として、酸化膜の組成が均一であるとした場合、

Io = AoNo[1-exp(- d/0.7373/λo)]

Isi-o = Asi-oNsi-o[1- exp(- d/0.7373/λsi-o)]

と表わせます。ここで、NoとNsi-oは単位体積当たりのOとSiの原子数、λoとλsi-oはOとSiの電子の脱出深さ(深さ方向の電子線強度の弱まり易さを示す定数)で、AoとAsi-oは定数です。なお、0.7373は電子が斜めに出ることに対する補正です。そして、expとは、exp(x)がe(=2.71828....)のx乗であるということです。

λoとλsi-oの値は、それぞれ、1.68nmと3.49nmです(Iさんが求めた値(9))。

図4.28には、Oと「酸化した」Siの強度比を示してあります。組成を求めるとき、考えなくてはいけないのは、図4.27のTのピークです。Tが酸化物かどうかまだはっきりしないので、上記のIo/Isi-o(黒丸)(酸化したシリコンだけ)とIo/(Isi-o+It)(酸化したシリコンとTの強度Itを合わせたもの)を示してあります。

なお、図で、O1sとSi2pとは、測定したOとSiの電子の種類を示しています。

図4.28 O/Siピーク強度比の膜厚依存性

832字(15832)

Tの強度は、どの酸化膜でも同じ厚さだと仮定すると、膜厚とともに小さくなるので、酸化したシリコンより下にあると考えられます。そして、Tとシリコン基板との強度比は膜厚のよらずほぼ一定ですので、シリコン基板の表面にあれば話が合います。つまり、図4.29のような構造です。

図4.29 酸化膜/シリコン基板界面の断面構造(推定)

これで上下関係は分かりましたが、Tの組成については何も分かりません。

そこで、Tの組成として、Siを考えた場合とSiOを考えた場合を、図4.28に、破線と一点鎖線として示します。このとき、その膜厚は0.3nmとし、酸化膜の厚さが非常に大きくなると二酸化シリコン(SiO2)になっていると仮定しました。

結局、T層は図4.29に示すように、Oは含まないけれど、SiOに相当する化合状態になっているシリコンと言えます。つまり、Si原子の四つの結合のうち二つはSiと二つはOとのものであると考えられます。

言い忘れましたが、Tを酸化膜(二酸化シリコン)に含めない場合の計算値(図4.28の実線)は、測定値(黒丸)かなりよく合っています。つまり、酸化膜は薄いところまで二酸化シリコンであると考えられます。

ここで、組成が一定なのに、計算したO/Si強度比が一定でないのは、OとSiで膜厚依存性が異なる(λoとλsi-oの値の違い)ためです。

670字(16500)5/21

以上の検討で、相当苦労すれば、シリコン酸化膜の組成、膜厚、化合状態や酸化膜とシリコンの界面状態を求められる(一応は)ことが分かりました。

ここで、先へ進む前に、界面状態の分析結果について少し考えてみましょう。

<エスカによるSiO2/Si界面構造の研究は役に立ったか?>

このような研究が当時盛んになったのは、シリコン半導体素子の電気特性とこの界面にある欠陥(図4.27のTのような界面層)との対応付けのためでした。いろいろな研究者がいろいろな結果を報告していました。

但し、これらの検討では、界面層の検出をSiピークのデータのみから、「なにかあるはずだ」という考えと「ピーク分離」という手法で求めようとしていました。

しかし、これらの結果では、具体的な電気特性への寄与を示すことができませんでした。

これは、後から考えると、当たり前のことでした。

しかし、当時、私は電気特性のことは考えていず、それを知りませんでした。そして、約十年後になって、私も、遅ればせながら、上記対応付けについて考えたときに気づいたのです!

即ち、電気特性から推定される欠陥の濃度は非常に微量で、0.01%以下だったのです。

それに対して、エスカの検出感度は0.1%ほどだったのです。

馬鹿みたい、いや、馬鹿な話です。どうしてこんなことになったのでしょうか。分析の研究と電気特性の研究のように、分野が違うと、相手の分野のことがよく分からずに、大事な点が見逃されてしまうのでしょうか。

私は、約十年後になって、必要に迫られて、電気特性のことも考えるようになりました。

そして、後で説明しますが、エスカ測定における帯電現象と、電気特性測定時の電圧印加とが私の頭の中で結びついたのでした。その結果、エスカで測定できる電位や電流の情報と電気特性との対応付けに成功したのでした。

800(17300) 5/21

16000字

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- ★つ・ぶ・や・き★

- 【山本貴子】※中国人に島を売った悪…

- (2025-11-28 17:30:28)

-

-

-

- 株主優待コレクション

- ビックカメラ (3048)とコジマ (7513)…

- (2025-11-28 16:17:03)

-

-

-

- 楽天市場

- 毎月1日限定福袋!イベリコ屋のお楽…

- (2025-11-28 16:31:30)

-

© Rakuten Group, Inc.