2007年04月の記事

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

ひどい店

「さくらんぼ、いくらしたのよ?」朝起きるとお袋に聞かれた。昨日買って、仏壇に供えた物だ。毎年命日にはさくらんぼと決めている。「1万5千円だけど、なんで?」「ひどいわよー、腐ってて駄目よー」桐箱に並べられたさくらんぼ。上から見たら申し分なく立派で奇麗だったが、裏側はひどかった。「領収書ある? あたし行ってくるわよ。」怒りまくっているお袋。確かに、「お早めにお召し上がりください」の張り紙があったが、食べる前から傷んでいる物を売る店。渋谷東横のれん街の「林フルーツ」。ガラスケースの中に鎮座していたさくらんぼ。傷んでいるものをもっともらしく飾り、尚且つ平気で販売する無神経な店。確かに裏側は識別し難いが、仕入れ日その他でプロなら判断できるはず。詐欺と言っても過言じゃない。自宅用だからまだよかったが、贈答にしていたら失礼きわまりない。普段仕事ではお詫びばかりだから、私は文句を言いに行きたかったので、「オレが行ってくるよ」そう言ったが、お袋は頑としてゆずらなかった。「腹が立ってしょうがないから、あたしが行ってくる。」どうやら前夜から怒り続けているようだ。「お稽古行ってもイライラしちゃって駄目だから、先に寄ってから行くから。」「林フルーツ」のお蔭でいい迷惑をした。もう買ってやらないよ。さてさて、出勤前に近くの郵便局に転送してもらった連れ合いの書留を取りに行った。「届いてますか?」不在通知を見せながら尋ねたがまだ来ていないと言う。「手配したんですか?」逆に聞かれる。当たり前やんか、だからここに来たんでしょ?「はい、24日の夜電話でお願いしました。」「そうですか、それでも今朝の便にもありませんでした。」じゃーどうすれば良いのか考えていると、「どうなさいますか?」どうなさいますかじゃないでしょ、こっちが聞きたいんだよ。手配が済んでいるのかいないのか、済んでいるならいつ取りに来ればいいのか、教えてくれるのがアンタの仕事でしょ。怒りたかったが少々貧血気味の私。深呼吸をして静かに聞いてみた。「出ているのか出ていないのか、確認してはもらえないのでしょうか?」「電話で問い合わせれば分りますから、少々お待ちください。」だって。それなら言われなくったってさっさと電話しろよ。待つこと5分。禁煙状態でイライラしていると、答えが返ってきた。「昨晩手続きをしたそうです。」「それじゃーいつ来ればいいんですか?」「・・・明日着けば明日お渡しできますが。」わからんやっちゃなー。「明日着かないとどうなりますか?」「来週と言うことになりますねー」「来週は1日と2日しかありませんが、1日に来ればもらえるんですか?」「・・・・・・」「私はサラリーマンなんで、ここがやっている時間内に来ることが大変なんです。だから、きちんとした日にちを言ってくださいよ」「・・・・・・」「1日に来れば良いですか?」自信無さげな局員。「着いたらこちらからご連絡しますので、電話番号をお願いできますか?」嫌だね。個人情報は教えられない。そもそも、局間のやり取りなんてマニュアル化されてんでしょうに。民営化なんて言ったって、親方日の丸の上にあぐらをかいてるからお粗末なもんだ。宅急便会社のほうがよっぽどしっかりしてる。結局2日に来ると言い残して外に出た。煙草を吸うとほんの少しクラクラした。「あかんなー弱っちょるなー」青空に呟いてみた。

2007.04.26

コメント(0)

-

愛の書き出し

「愛人でいいのと歌う歌手がいて言ってくれるじゃないのと思う」(俵万智)僕は契約社員だ。3年半前からそうしている。手抜きなどしていないし、できる柄じゃない。正社員からどう思われているかは定かでないが、少なくとも面と向かって「おかしい」という者はいない。むしろ「おかしい」と言う者がいないことを残念に思っている。愛人さん、妾さんの肩を持つつもりはないが、「正妻よりも細やかだったりするんじゃないのー?」「肩書き・地位に胡坐をかいてない?」そんなことを思った歌だ。「愛は勝つ」と歌う青年 愛と愛が戦うときはどうなるのだろう(俵万智)今日も、正社員さんのお陰でお詫びの出張に出てきた。何にも言わないけど、かばってあげますよ、君たちを・・・。でもね、我が社には戦いはない。きっと会社を愛している人間がいないのだろう・・・と思う。「愛してる愛していない花びらの数だけ愛があればいいのに」(俵万智)愛がある花びらはたくさんあれば良い。愛のない花びらは一枚もいらない。そう思う。

2007.04.16

コメント(0)

-

ネーブル

土曜日は苗子の仕事は3時に終わる。会社からは私鉄に乗り、各駅停車しか停まらない郊外の小さな駅までまっすぐに帰る。20代の時は、反対方向の電車に乗り一人で都心を彷徨ってから帰宅する事が多かった。ウィンドウに並べられた服やバッグをただ眺めながら街を歩き、行き慣れた大きな書店の棚を隅から隅まで見て周り、興味をひく本があると買う。その本を持って喫茶店に入り数時間を過してから帰宅する。手ぶらで書店を後にした時は、映画館に立ち寄ったりもした。目的の映画など初めからない。看板を確認する事もせずにチケットを買い、決まって一番後ろの席で時間を潰す。以前に見たことのある映画でも良かった。赤の他人であっても、人の近くに苗子は居たかった。話などしなくてもいいから、ただ人の中に自分を感じていたかっただけだ。苗子は、18の時父親に死なれ、本当の意味で一人ぼっちになったのだが、生活費を稼ぐこと以外は15の時から同じような境遇だった。母親には捨てられた悲しさを教えられ、父親からは別れの寂しさを知らされて、苗子は人との関りを最低限にして暮らしてきた。そんな苗子は、高校を卒業してすぐ、今も働いている印刷会社に事務員として勤めた。ある日、無口な日々を送っていた苗子に声をかけてくれた男性が現れた。苗子が二十歳の時で、8歳年上の印刷工だった。病弱な母親の面倒を見ながら、地味だが真面目に働いている彼に苗子は少しずつ心を開いていく。「苗子さん、いつごろ結婚するの? いいなー、あたしも貰ってくれる人いないかなー」何度か食事や映画といったデートを重ねるうちに、職場中が二人の仲を知るようになる。両親の事を忘れ、苗子にとって久々に訪れた幸せで充実した時期だった。「苗ちゃん、今度お袋に会ってくれないかなー」オフセット輪転機の巨大な乾燥機に彼の右腕が挟まれる事故があったのは、彼からそんな言葉を聞いた翌週だった。処置が早かったため、命に別状は無かったが、彼は右腕を失った。苗子は会社が終わるのを待って、毎日病院に足を運んだ。入院後の1週間は、来られない彼の母親に代わり、ベッドの脇のパイプ椅子で眠りながら看病した。麻酔と睡眠薬とで意識が混沌とした彼の口から聞こえてくる言葉は、「すみません」だけだった。痛いとも苦しいとも言わず、ただただ「すみません」と繰り返す彼を見つめ、苗子は彼が何に対して詫びているのかを毎日考えた。母親に対してなのか、会社に対してなのか、それとも自分になのか・・・。「いいよ俊ちゃん、そんなに謝らなくたって。右腕無くたって大丈夫。私が守ってあげるから。そのかわり俊ちゃんはお母さん守ってあげるんだよね。」無意識に発する彼の言葉に、苗子はそう答え返した。「もう、やつも印刷工は無理だなー。苗ちゃんもかわいそうだよなー。」職場では、苗子を気遣って直接声をかけてくる社員が少なくなる反面、陰ではそんな声が聞こえ出した。苗子は、折れそうな心を強くする為に、「大丈夫、私が付いているから・・・いつも繋いでくれた左手があるじゃない・・・」病院ではそう言って、自らを励ますように彼を励まし続けた。半月が経って、治療の結果も彼の気持ちも落ち着いたように見えた矢先、遺書も残さず彼は死んだ。その日、苗子はいつものように面会時間ギリギリまで病室にいた。2時間ほどの面会時間の中で、彼は「ごめんね」を2度呟くように言っただけでじっと目を閉じたままだった。そして、苗子が帰宅した直後に彼は屋上から飛び降りて自ら命を絶った。苗子は、自分を呪った。「私が居るから、皆幸せでなくなっていく。私なんか居ないほうがいいんだ・・・」15才の時に母親が家を出て行ったのは、自分のせいだと苗子はある時から思ってきた。その結果として、父親は酒量が増え作業中に転落して死んだのだとも思ってきた。数年間引きずってきたその思いから、やっと解き放たれそうになった今度は、初めて好きになってくれた男性まで死なせてしまった。苗子は自分を責めた。やり切れない、ともすれば壊れてしまいそうな苗子の心を救ってくれたのは、彼の母親だった。苗子は、葬儀場で車椅子に座った彼の母親らしい女性を見つけた時、すぐにでもその場から逃げ出したい衝動に駆られた。踵を返そうとした瞬間、顔を上げた母親と目が合った。じっと見つめてくる。深い悲しみの中にも優しさを持った強い視線だった。苗子はその視線に招かれるように彼女に近づき、黙って深々と頭を下げた。「苗子さんね・・・俊一から聞いていましたよ。」弱いが、とても優しい声だった。苗子の足は、ガクガクと音が聞こえそうなほど震えていた。立っていられずに、その場に崩れ落ちた。偶然そこにあった母親の膝に顔をうずめるようにして苗子は泣いた。堰を切ったように溢れ出た涙は、なかなか止まらなかった。「ごめん・・・なさい・・・」しゃくりあげ、咽の奥から搾り出すように苗子が何度もその言葉を繰り返しているあいだ、母親はただ黙って苗子の頭を撫で続けてくれた。「苗子さん、ありがとう。」何分か、何十分か、分らぬほど無心に泣き続け、「このままじゃいけない」と、苗子が自分に言い聞かせ始めた頃、母親の声が聞こえた。「俊一は幸せでした。ただほんの少し優し過ぎただけ。自分を責めないで俊一の分も生きてくださいね。本当にありがとう。」「お母さん」苗子は、言いたかったが今度こそ声にならなかった。そして、再び溢れてきた涙をもう止めようとはしなかった。

2007.04.09

コメント(0)

-

焼き芋

「行ってらっしゃーい」今朝、駅前で声をかけられた。(今朝と言っても11時。当社拒否気味で出遅れていたから。)白いダウンジャケットを着て、派手なサングラスをかけた若者。「・・・・・・?」私は、彼が誰なのか全く理解していない。戸惑う私に、彼はヒントをくれた。「お芋、どうでしたか?」頭の良い若者だ。10日程前、駅前に焼き芋屋の軽トラックを見つけた。「焼き芋食べたいねー」お袋が言っていたのを思い出して、私は近づいた。運転席に座っているオヤジの姿を確認する。お客は誰もいないが、荷台のそばに携帯を持ち人待ち顔で立っている若者がいた。サングラスをして、ちょいと怖そうなアンチャンだ。敬遠しながら芋を覗き込んだ私に、「美味しいですよー」と、見かけ離れしてやさしい声をかけてくれたのが彼だった。「なんや、焼き芋屋さん?」ビックリして思わず振り返った私に、「はい、手伝ってます」はきはきとした返事。話し声を聞いて、オヤジも軽トラックから降りてきた。「まずかったら文句言いに来るよー」「大丈夫、甘いから」私は、大きいのを一つ紙袋に入れてもらって帰った。400円安かった。「ありがとうございます」若者の声を気持ちよく背中で聞いて帰宅した。彼は、私の顔を覚えていたという事だ。自分では食べないが、お袋と連れ合いが食べて、美味しかったと後で聞いた。「美味しかったよ。また買いに行くねー」「ありがとうございます。行ってらっしゃい。」ブルーな気分が少し癒された。世の中、良い若者もいるんだね。

2007.04.05

コメント(0)

全4件 (4件中 1-4件目)

1

-

-

- そば・蕎麦・ソバが好き

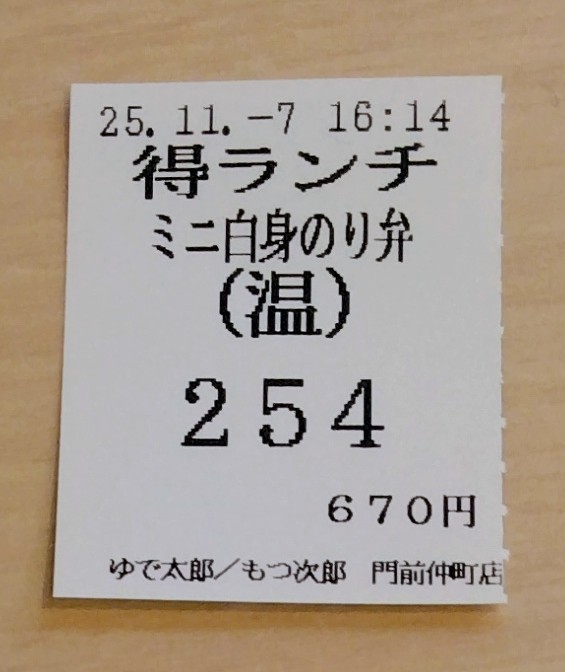

- ゆで太郎!251107!

- (2025-11-12 15:04:12)

-

-

-

- バレンタインの季節♪

- 再入荷!RURU MARY’S ルルメリー「シ…

- (2025-02-21 23:46:54)

-

-

-

- 元気な朝ごはん

- 今日の味噌汁は小松菜と豆腐の味噌汁…

- (2025-11-14 12:00:05)

-