冷たい炎、熱い氷

『ねぇ、そろそろけりをつけましょう。』

大切な話があると切り出し始めた電話の向こうの

ついさっきまで何の隔たりもなく愛し合い

抱き合った女(ひと)の冷たい一言。

「けりって何の?」

そうとぼけてみる。

『別れたいと思うの。唐突かもしれないけど。』

そういって、この一ヶ月、一人で思い悩んでいた様子を

切々と話し始めた。

見え透いた嘘であったが、俺を怒らせるために、

気になっている人がいるんだなどと始める。

すぐにいいよと返事が出るわけない。

お互いに「愛している」という言葉を使わないという

約束は固く守られたまま終焉を迎えようとしていた。

今まで顔が目の前にあるような印象的な画面が、

彼女が背景に溶け込んで、遠く見えてしまう、

写実的な風景に変わる。

自分の中で、何か壊れたときは、こうなる。

少なからずショックを受け、冷静に

次に紡ぎ出す言葉を詮索し、口の中で何度も反復する。

怒りによる冷たい炎と悲しみの熱い氷

「ああ、少し考えさせてくれ。」

もう終わりかと意外にあっさり

すべてを受け入れようとした。

ふと2ヶ月前に別れようかなと思い立ったことを

思い出した。

弱音を吐く彼女にそんな女と一緒になるつもりは

ないよと切って捨てたのだ。

自分の足で立って歩ける人と俺は一緒になりたいと。

彼女はふて腐れ、そして静かに涙を流した。

背を向けてテレビを眺めている俺の背中に、

彼女がゴンゴンと2回、おでこをあてる。

そして、いつのまにか寝てしまった。

安らかな寝顔に涙の跡。

ベッドから抜け出し、煙草をふかしながら、

別れを予感していた。

きつくいったものの、彼女を養うくらい屁でもないように

頑張っていたのだ。

その時まで、強い女(ひと)でいて欲しかった。

時が満ちたら、約束を交わすつもりもあった。

やはらかい頬の涙の跡をなぞっていると、

彼女は目を覚ました。

冷たいタオルを渡して、

「せっかくの美人が台無しだぞ。」と

憔悴しきった彼女をいたわる。

「まだ、この女(コ)を手放せない」

視界には彼女の顔しか見えないのだ。

背景と一体化した冷たい感じはしない。

2ヶ月前のことを反芻しながら、

事務的にことを終えようとする彼女を見つめる。

やはり、背景に溶けたまま。

「一週間後、お互いの荷物を持ちよって会おう。

別れてから何度も会うのいやだろ?」

別れを前提にしたような言い方だ。

そう思いながら、店を出ると別々の方向に歩き出した。

彼女にはひとつ隠し事がある。

一日一回必ず連絡をするという約束で

夜の街と戯れることを許されていた。

俺にとって彼女に足りないものを満たしてくれる女が存在したのだ。

その女に出会ったのは彼女と付き合う2ヶ月前。

ずるずると続く関係を清算して、先ほど、

別れ話を切り出された彼女にプロポーズしようと

思ったのだ。

時が満ちるのは少し後になるが、

仕事が評価され、それが収入に反映されると

約束されたばかりなのだ。

その報告をしようとする前に、別れ話が始まった。

彼女のわがままは日増しに強くなり、

それから逃げることなく、結果を求めて

頑張ってきたのだ。

驚く顔を見たくて。

時が経ち、その時の話をすると、

『あなたが私のために頑張っていたのは知っていたわよ。』

と・・・。

更に、

『あなたは、私を必要としていなかった。』

と続けた。

「君は俺の何を求めていたの?」

彼女はしばらく考えて、

『あなたにはわからないわ。』

初めてみせる優しい聖母のような微笑みで

鉄槌を下した。

遠い昔のことのようで

全てが色鮮やかに鮮明でつい昨日のことの

ように思い出した。

いとおしい人を腕に抱きながら、

寝息をたてる天使のほほを優しくなでる。

そこには涙の跡はない。

いたずらな目をこちらに向けて、

『愛してるって言って。』

考え事がいつもより長かったのが不安なのか、

あまり使うことのない言葉を要求してきた。

この女(コ)にとっては、ごく普通で、ごく当たり前、

恋人同士の間で絆を確かめ合うための言葉なのだ。

ほほにくちづけをし、

「好きだよ。」と返した。

姫はお気に召さないようだ。

白く透き通って美しい肌と

均整の取れた女性らしさを隠しもせず、

半身を起こして上から覗き込む。

『なーんで、愛しているって言えないの?

私のこと嫌い?遊び?私はこんなに想っているのにぃ。』

大きなアクションとともに紡ぎ出された言葉は、

すべて直球でココロに突き刺さった。

アクションの続きは布団に顔を押し付け

泣いているように見えた。

男は女の泪に弱い。

慌ててココロの中で辞書をめくっていた。

頭をかきむしっている様子を察知したのか、

彼女がおもむろに動いた。

俺は、本気で困ると頭をかきむしる癖があるのだ。

嘘泣きだったとあっけに取られている俺を

よそに、いたずらな目を光らせて、

俺の困っている様子を見つめている。

聖母のような優しい微笑みを彼女に見たとき、

長らく凍りついていたココロの中に

ほとばしるものを感じた。

とても熱く、それを押さえ切れない。

弾けてしまう。

何が起こるかわからない不安に駆られながら、

彼女の肩に手を置き、しっかりと目を見つめる

俺の肉体があった。

そして、口からほとばしるものが出てきた。

「愛しているよ。」

明るく振る舞っていた彼女は、

精一杯の強がりをしていたのか、

端正な顔をしわくちゃにして泣き出した。

途切れ途切れになる鳴咽と声は、

ずっと不安でしかたなかったことを訴えていた。

空のように突き抜けていて太陽のように明るい女(ひと)と

まわりから思われている彼女は、強さと弱さを

その細い体に共存させていた。

どんなに体を重ねても全てが一体になっているわけじゃなくて

不安だったと訴えたのだ。

そして、

「愛しているよ。」と

今度は自分の意志を確かめるように彼女に

素直な気持ちを伝えた。

確かめ合うわけでもなく、

自然に唇を重ね、ひとつになった。

こんなに小さくてか細いんだ。

守らねばならないものと抱きしめるたびに

頭の中で反芻し、ちっぽけな言葉ながら、

「愛しているよ。」『私も愛してる。』

とお互いのココロの鍵を開け放ち、

何もかもひとつになってゆき、

その想いが頂点に達したとき、

まばゆいばかりの閃光の中で果てた。

お互いに求めるまま、疲れ果てて、

夢の世界の住人になっても、交わりつづけた。

『愛』というものを理解できずに困惑し続け、

贋物にココロはただれ、やけどをしていた。

氷は冷たく、炎は熱いのだ。

素直に表現できずに麻痺し、

ココロはひどくただれていた。

聖母のキスで浄化されていく魂が心地よかった。

『あなたが人に期待して、何かを与えても

それは何もしていないことに等しい』

2001/10/29

-

-

- ワイン大好き!

- 週末セール情報1116 Weekend Sale In…

- (2025-11-16 20:09:20)

-

-

-

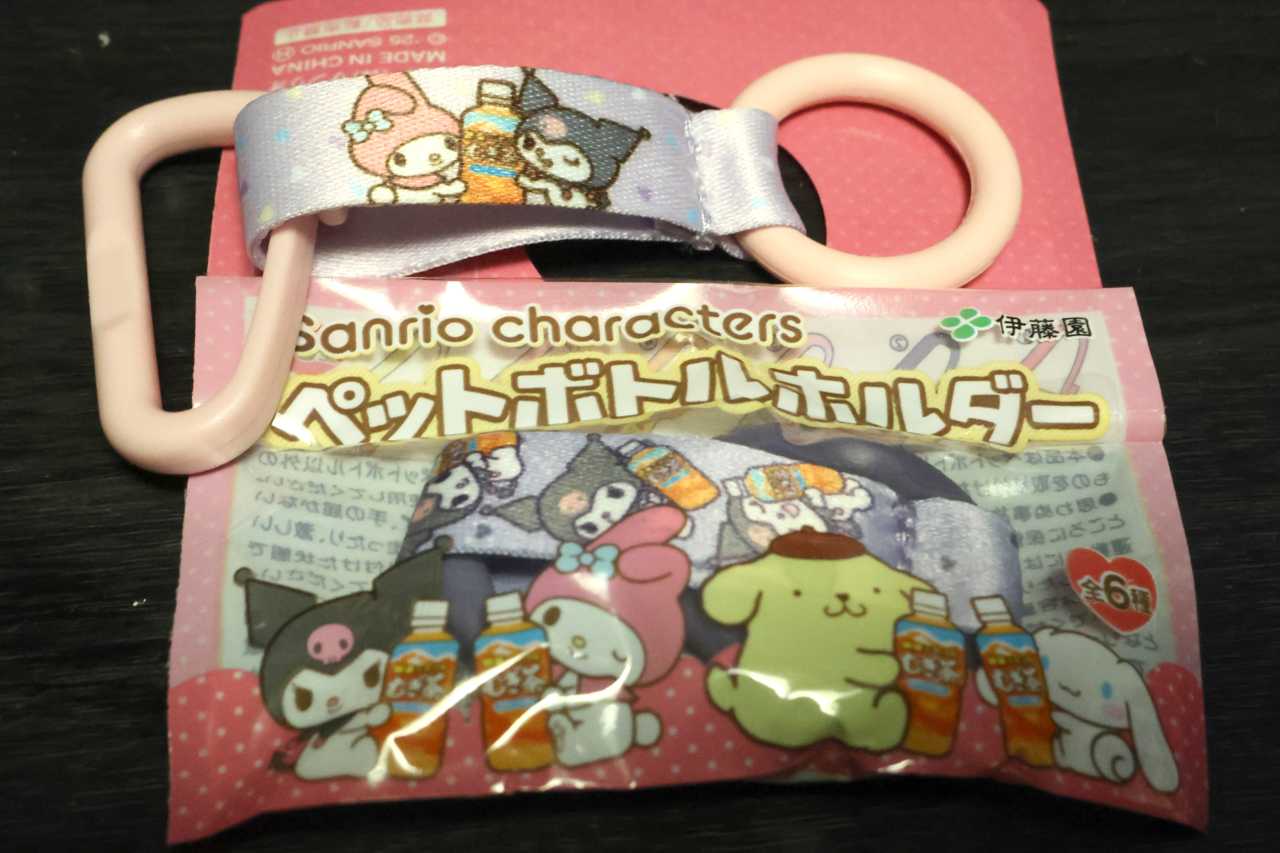

- ソフトドリンクについて語ろう

- 伊藤園 むぎ茶 サンリオ ペットボ…

- (2025-11-13 12:30:20)

-

-

-

- ビールを語ろう

- サントリー生ビール 名前・似顔絵入…

- (2025-11-16 17:50:20)

-