PR

X

Calendar

2025.11

2025.10

2025.09

2025.10

2025.09

2025.08

2025.07

2025.07

Category

カテゴリ未分類

(4)【A】

(3)【B】

(3)【C】

(3)【D】

(3)【E】

(3)【F】

(2)【G】

(1)【K】

(1)【N】

(0)【R】

(1)【S】

(1)ブレイク / Brake

(3)オバマ / Obama

(3)ニッポン / Japan

(2)Keyword Search

▼キーワード検索

三連休、最終日。

New!

サチ2989さん

New!

サチ2989さん

厨川白村 「愛」は人… kishiymさん

タオル摩擦 極いい漢さん

Ama-laの心の育て方 Ama-laさん

Momokoの軽井沢風景 momokongさん

New!

サチ2989さん

New!

サチ2989さん厨川白村 「愛」は人… kishiymさん

タオル摩擦 極いい漢さん

Ama-laの心の育て方 Ama-laさん

Momokoの軽井沢風景 momokongさん

カテゴリ: 【B】

日本語ではバラモン(婆羅門)と言います。

江戸時代の士農工商のインド版、4階級の最高位がブラーフミン。

普通はカースト制度(4姓)と呼ばれていますが本来はヴァルナ&ジャーティという名前で、世襲的な職業を持った同族内で結婚するための機能を果たしていました。

1、ブラーフミン(司祭、僧侶、教師、行政官)

2、クシャトリア(王族、戦士)

3、ヴァイシャ(企業家、商人)

4、シュードラ(農民、職人)

紀元前13世紀頃にインドに侵入したアーリア人が自分達を最高位の司祭・僧侶階級に置いて、先住民のドラヴィダ人を支配したのがカーストの起源だったようです。

アンタッチャブル(不可蝕賎民)などというあんまりな名前をつけられたカースト外(使用人)の多くは、当然!仏教などに改宗してしまいますよね。

今のブラーフミンはどんな仕事にも就きますが、元々はヴェーダの知識に精通した学者やプージャリ、つまりヒンドゥー寺院のプージャ(儀式)などをする役割の人達でした。

ブラーフミンの家に生まれた男の子は、小さな頃からヴェーダなどの聖典を全て丸暗記させられます。

(今はしない場合も多いようです)

日本でも先祖代々のお寺に生まれた家庭を持つ僧侶を婆羅門(バラモン)、自分の意思で出家した妻帯しない僧侶は沙門(インドの出家僧のサンニャーシンとやはり最初の音が似ています)という風に区別する古い言い方があるようですが、お寺の子が小さい時からお経を覚えさせられたりする所も同じですよね。

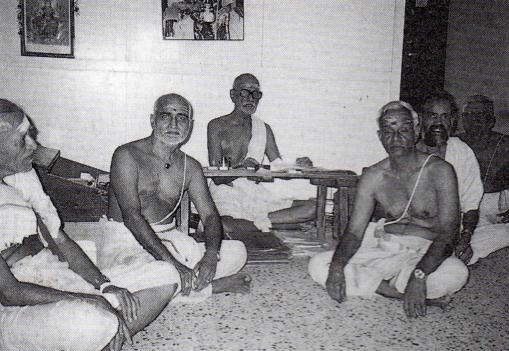

今でも寺院に行くと上半身は裸で白いドーティ(腰布)だけを身につけ、左肩から白い紐をたすきがけにしたブラーミン達が働いています。

この白い紐はヤジノパヴィタ(聖紐)と呼ばれ、男の子は聖なる紐を受ける儀式を終えてからヴェーダを学び始めるそうです。

この聖紐が右肩脱装(右肩を布で覆わない)のアジアの仏教僧衣になり、日本に来てお坊さんの袈裟になりました。

(仏陀ご自身は元王子様だからクシャトリア出身です)

ダライラマ14世法皇などのチベット僧侶が極寒の真冬でも右肩を露出し、誰もがみんな10分に1回くらいは濃い赤衣を左肩に掛け直したりしているのが印象的です。

もちろん滑り落ちて来るからでしょうけど髪の毛を掻きあげる仕草などと同じように、何となく落ち着いたり和んだりという気分転換にもなっているのかも。

1、サットヴァ(純粋さ、光と幸福感をもたらすもの、知恵と啓示など)

2、ラジャス(活動、情熱や渇望や悲しみや苦しみなどの激しい執着へと導いていくもの)

3,タマス(怠惰、無知、暗闇など)

このより糸はブラフマー・ムディという結び方をされ、アハンカーラ(自我、有限の個性)とアートマン(真我、実存する永遠の魂)を結びつける決意を示しているのだそうです。

インドではよくお守りとして、手首にお寺で買った紐を結んだりします。

紐を結ぶと決まる、閉まる、締まる、絞まる?

結ぶという行為には決意を示したり結界を作ったりと、スピリチュアルな意味が込められているみたいですね。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[【B】] カテゴリの最新記事

-

バガヴァッド・ギーター / Bhagava… 2007.03.16 コメント(1)

-

バーラット / Bharat 2007.03.11 コメント(2)

Re:ブラーフミン / Brahmin(03/19)

養生館001

さん

「・・・家庭を持つ僧侶を婆羅門(バラモン)、自分の意思で出家した妻帯しない僧侶は沙門(インドの出家僧のサンニャーシンとやはり最初の音が似ています)という風に区別する古い言い方があるようですが、・・・」とありますが、”妻帯する僧侶”は、日本だけで、しかも明治時代からだと思いますが・・・? 以前に外国人に日本の僧侶は、妻帯すると言ったら考えられないと怪訝な顔されましたが。どうなんでしょう?

(2007.06.23 12:00:28)

Q、どうもありがとうございます♪♪♪

laxmi_

さん

☆養生館001さん

漠然と外国人と言いましても地球上のどこか?によって全く歴史や文化が異なるので、宗教や僧侶の在り方も全く違って来ますよね。 ・。・

仏教の僧侶に関してはおっしゃる通りですが、日本でも鎌倉時代の親鸞様などは画期的に!妻帯なさったらしいですよ。

日本語に【翻訳】する時の言語の違いもビミョ~・・・英語ではMonk(僧侶)やPriest(司祭)と言いますが、インドのバラモンは仏教の【僧侶】ではないので、ヒンドゥー教の【司祭】やヴェーダ哲学の【学者】などと捉えた方が近いかもしれませんね。

歴代のバラモンは必ず自分の子孫にヴェーダの知識を伝承して行きますので、結婚して跡継ぎを作る必要性があるんです。 (^ -)v

サンニャーシンはヒンドゥーやヨーガの【修行者】なので、結婚しないばかりか選挙権もないし税金も払わなくて良い完全なるOut(出家)のご身分みたいですよ。 ^^/~~

日本でも【沙門空海】などという言い方をしますが、それは彼が自らの意思で出家して修行したという意味もあるようですね。

Fo ! (フォ~! 長~っ!) \^0^/ m(_ _)m (2007.06.23 19:15:24)

漠然と外国人と言いましても地球上のどこか?によって全く歴史や文化が異なるので、宗教や僧侶の在り方も全く違って来ますよね。 ・。・

仏教の僧侶に関してはおっしゃる通りですが、日本でも鎌倉時代の親鸞様などは画期的に!妻帯なさったらしいですよ。

日本語に【翻訳】する時の言語の違いもビミョ~・・・英語ではMonk(僧侶)やPriest(司祭)と言いますが、インドのバラモンは仏教の【僧侶】ではないので、ヒンドゥー教の【司祭】やヴェーダ哲学の【学者】などと捉えた方が近いかもしれませんね。

歴代のバラモンは必ず自分の子孫にヴェーダの知識を伝承して行きますので、結婚して跡継ぎを作る必要性があるんです。 (^ -)v

サンニャーシンはヒンドゥーやヨーガの【修行者】なので、結婚しないばかりか選挙権もないし税金も払わなくて良い完全なるOut(出家)のご身分みたいですよ。 ^^/~~

日本でも【沙門空海】などという言い方をしますが、それは彼が自らの意思で出家して修行したという意味もあるようですね。

Fo ! (フォ~! 長~っ!) \^0^/ m(_ _)m (2007.06.23 19:15:24)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.