ところで、神秘性の解除への反発はけして宗教的な意味合いだけではないはずです。

それだけに留まらず現実世界に影響を与える開発につながる場合がたくさんあるでしょうね。

神秘性を解除する科学者はそこまで考える必要はないということでしょうか?それとも一切現実社会に影響がないケースに限定した話でしょうか?

最強囲碁作成の場合は、小さな世界の話ですが、囲碁を趣味や仕事にする人にとっては大きな影響が出る一大事ですから、神秘性の解除だけでは済まないと思います。

(Oct 23, 2006 11:49:40 PM)

それだけに留まらず現実世界に影響を与える開発につながる場合がたくさんあるでしょうね。

神秘性を解除する科学者はそこまで考える必要はないということでしょうか?それとも一切現実社会に影響がないケースに限定した話でしょうか?

最強囲碁作成の場合は、小さな世界の話ですが、囲碁を趣味や仕事にする人にとっては大きな影響が出る一大事ですから、神秘性の解除だけでは済まないと思います。

(Oct 23, 2006 11:49:40 PM)

テーマ: 囲碁全般(752)

カテゴリ: 囲碁

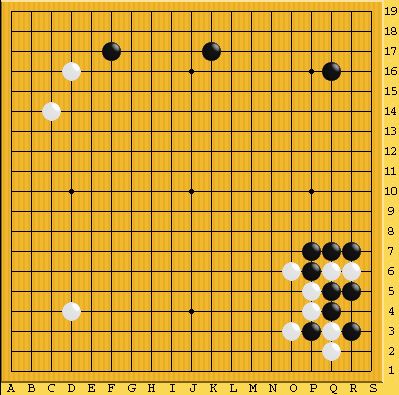

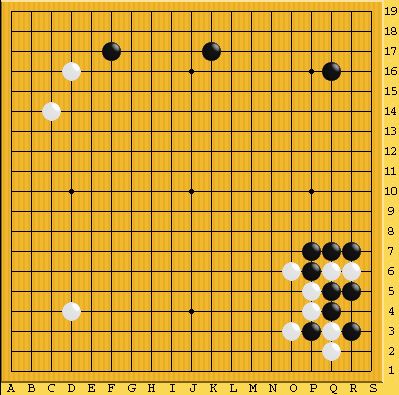

今日の週刊碁で興味深い記事を見つけた。王メイエン九段の講座である。以下の図を例に出していた。

私もそうであるが、日本の多くの碁打ちはこの図は黒良しと考えるだろう。右下の定石が黒有利と言われているのに加えて、右辺から上辺の構えとのバランスが良いからである。

しかし、最近中国ではこの石立ては白がやれるという評価になっているらしいのだ。実際、ネット対局では日本人はこの形を避けるが外国の方は平気で打つので不思議に思っていた。

そう言われても私は黒がいいと思っているが、実際の所、黒白とちら良いかは神のみぞ知るである。

棋士同士でたくさん実戦が打たれてそのうち一応の結論が出るかも知れないが、その結論とてまたいつひっくり返るかわからない。

同じ形でも時代によっても棋士によっても評価が異なる。そこが碁の面白いところだ。それゆえ、検討ではああだこうだとみんなで自由に意見を交換することができるし、実戦では「どうせ結論なんてないんだから自分の打ちたいように打とう」という事ができる。

これはトッププロも同じである。彼らのコメントを見れば全く同じことを言っているし、趙治勲さんの碁を見るだけでも明らかであろう。だれもが真理を求める気持ちはあるけれど、それはけして人知が及ばぬところであり、それゆえ碁で自らを表現することができるし、魅力的な棋士の世界が存在するのだ。

しかし、もし囲碁の真理を機械が解き明かしポンポンと示すようになったらどうなるだろうか。つまり、先の例の図なども、PCに入力すれば、どちらが有利で次の手はどこが最善手が示してくれるのだ。

すべての検討はPCを前にして行うようになり、ああだこうだと検討する楽しみはなくなる。必然的に棋士レベルでは、競技としての碁はデータを記憶しているかどうかが大きな比重を占めるようになる。そんな事になったら囲碁の魅力は半減してしまう。

ところが、 GOさんの記事 を読んで、PC関係者に現実にそういう考えがあるという事が分かった。

最高峰の人間より強いソフトを作って終わりというなら、気持ち的に不愉快ではあるがエベレストを登りたい人がいるのと同じで、多少諦めの気持ちもあったが、「囲碁の真理の探究に寄与する」というならば、私は囲碁を愛するものとしてけして許容できない。

囲碁は、人間が楽しんだり頭を鍛えたり真理を夢見たりするものである。機械が真理を探究しては困るのである。

機械の発達や初登頂の名誉のために囲碁を利用されるのも極めて不愉快である。どう考えても、最高峰の人よりも強いソフトを作ろうとする人は、囲碁を愛しているとは思えない。もう今後はエベレストへの登頂も許容しないことにした。

私もそうであるが、日本の多くの碁打ちはこの図は黒良しと考えるだろう。右下の定石が黒有利と言われているのに加えて、右辺から上辺の構えとのバランスが良いからである。

しかし、最近中国ではこの石立ては白がやれるという評価になっているらしいのだ。実際、ネット対局では日本人はこの形を避けるが外国の方は平気で打つので不思議に思っていた。

そう言われても私は黒がいいと思っているが、実際の所、黒白とちら良いかは神のみぞ知るである。

棋士同士でたくさん実戦が打たれてそのうち一応の結論が出るかも知れないが、その結論とてまたいつひっくり返るかわからない。

同じ形でも時代によっても棋士によっても評価が異なる。そこが碁の面白いところだ。それゆえ、検討ではああだこうだとみんなで自由に意見を交換することができるし、実戦では「どうせ結論なんてないんだから自分の打ちたいように打とう」という事ができる。

これはトッププロも同じである。彼らのコメントを見れば全く同じことを言っているし、趙治勲さんの碁を見るだけでも明らかであろう。だれもが真理を求める気持ちはあるけれど、それはけして人知が及ばぬところであり、それゆえ碁で自らを表現することができるし、魅力的な棋士の世界が存在するのだ。

しかし、もし囲碁の真理を機械が解き明かしポンポンと示すようになったらどうなるだろうか。つまり、先の例の図なども、PCに入力すれば、どちらが有利で次の手はどこが最善手が示してくれるのだ。

すべての検討はPCを前にして行うようになり、ああだこうだと検討する楽しみはなくなる。必然的に棋士レベルでは、競技としての碁はデータを記憶しているかどうかが大きな比重を占めるようになる。そんな事になったら囲碁の魅力は半減してしまう。

ところが、 GOさんの記事 を読んで、PC関係者に現実にそういう考えがあるという事が分かった。

最高峰の人間より強いソフトを作って終わりというなら、気持ち的に不愉快ではあるがエベレストを登りたい人がいるのと同じで、多少諦めの気持ちもあったが、「囲碁の真理の探究に寄与する」というならば、私は囲碁を愛するものとしてけして許容できない。

囲碁は、人間が楽しんだり頭を鍛えたり真理を夢見たりするものである。機械が真理を探究しては困るのである。

機械の発達や初登頂の名誉のために囲碁を利用されるのも極めて不愉快である。どう考えても、最高峰の人よりも強いソフトを作ろうとする人は、囲碁を愛しているとは思えない。もう今後はエベレストへの登頂も許容しないことにした。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[囲碁] カテゴリの最新記事

-

シチョウで取ってしまい困った話 Aug 22, 2018

-

知って損はない!プロ常用?ハメ手の話。 Jan 13, 2018 コメント(2)

まぁ、簡単に言えば

char さん

何のために、開発してるの?って根っこの所が、しっかり先まで考えているか、動機不順なのか、何も考えてないのか、という事だと。

もひとつ、

作り手の意識として、開発者(技術者)と科学者のどちらのスタンスにいるのか?というのもあるかな、と思います。

開発者(技術者)であれば、原理・知見を応用展開したがるのは、その特性からは無理の無いところ。

しかし、

科学者であれば、哲学を当然学んでおり、社会問題にまで踏み込んで思考を及ぼすものであると信じています。

かつて、原爆開発に際して提出されたフランクレポートのように...

思慮が足りない、と言ってしまえば、それまでなのですが... (Oct 22, 2006 09:29:58 PM)

もひとつ、

作り手の意識として、開発者(技術者)と科学者のどちらのスタンスにいるのか?というのもあるかな、と思います。

開発者(技術者)であれば、原理・知見を応用展開したがるのは、その特性からは無理の無いところ。

しかし、

科学者であれば、哲学を当然学んでおり、社会問題にまで踏み込んで思考を及ぼすものであると信じています。

かつて、原爆開発に際して提出されたフランクレポートのように...

思慮が足りない、と言ってしまえば、それまでなのですが... (Oct 22, 2006 09:29:58 PM)

ちなみに、フランクレポートってのは

char さん

>かつて、原爆開発に際して提出されたフランクレポートのように...

ちなみに、フランクレポートってのは、これ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88

将棋ソフトにしても、囲碁ソフトにしても、

作り手は、その影響と責任を十分に理解して行動すべし。

何かを壊して進歩がある領域もあるだろうが、

壊してしまって良いものなのか、よく考えるべし。

って、とこですかね。 (Oct 22, 2006 09:37:49 PM)

ちなみに、フランクレポートってのは、これ。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88

将棋ソフトにしても、囲碁ソフトにしても、

作り手は、その影響と責任を十分に理解して行動すべし。

何かを壊して進歩がある領域もあるだろうが、

壊してしまって良いものなのか、よく考えるべし。

って、とこですかね。 (Oct 22, 2006 09:37:49 PM)

Re:ちなみに、フランクレポートってのは(10/22)

nipparat

さん

charさん

書きコミありがとうございます。

開発目前になるとレポートも手遅れなのですね。目の前のあればどうしても使いたくなるのが人情。フリーエージェント制に反対していた落合が、フリーエージェント宣言したように。

囲碁ソフトの場合は、どちらかと言えば開発者なんでしょうね。開発者にも哲学を持ってもらたいんですが、無理なのでしょうか。

ただ、現状ではアマ高段のソフトを作るのも相当な壁があるようですね。ただ、最近の技術の発展速度はすごいのでどうなることか。 (Oct 22, 2006 10:04:56 PM)

書きコミありがとうございます。

開発目前になるとレポートも手遅れなのですね。目の前のあればどうしても使いたくなるのが人情。フリーエージェント制に反対していた落合が、フリーエージェント宣言したように。

囲碁ソフトの場合は、どちらかと言えば開発者なんでしょうね。開発者にも哲学を持ってもらたいんですが、無理なのでしょうか。

ただ、現状ではアマ高段のソフトを作るのも相当な壁があるようですね。ただ、最近の技術の発展速度はすごいのでどうなることか。 (Oct 22, 2006 10:04:56 PM)

Re:続 囲碁ソフト開発者に警告する(10/22)

地球人 さん

>囲碁は、人間が楽しんだり頭を鍛えたり真理を夢見たりするものである。機械が真理を探究しては困るのである。

何? 機械は真理を探究できませんよ。人間のプログラマーが真理を探究しているのやんか。

囲碁開発や将棋開発者のコミュニティーや掲示板を見ても、どの人たちも

囲碁が好きでたまらない方々ですよ。囲碁のルール問題やヨセの手順の解明等

一般囲碁ファン以上に真理を探究している以上に思えますです。

私の知っている海外の囲碁研究者も根っからの碁キチが多いでっせ。

囲碁愛好が高じてプログラムにやらせて見ようとやっている人が多いのが現実ですねん。

中にはプロ棋士も複数いるし、少なくとも現実とかけ離れたご意見だと思いますが。

ご心配には及びませんから。囲碁プログラムは数十年あっても県代表の棋力にもなれないでしょう。囲碁を利用されるのが極めて不愉快と考えるのも自由ですが、一方的な論理で罵倒されるのも開発者にとって不愉快でしょうね。

あなたが囲碁の局面をネットで公開できるのも、囲碁プログラムの一部を利用している

のではないのですか?(囲碁プログラムは碁石の表示方法やルール判断ルーチンの基礎

部分に思考部分をくっつけたものですがな。)一方で利用しておいて発展するなはないでしょう。

(Oct 22, 2006 10:44:55 PM)

何? 機械は真理を探究できませんよ。人間のプログラマーが真理を探究しているのやんか。

囲碁開発や将棋開発者のコミュニティーや掲示板を見ても、どの人たちも

囲碁が好きでたまらない方々ですよ。囲碁のルール問題やヨセの手順の解明等

一般囲碁ファン以上に真理を探究している以上に思えますです。

私の知っている海外の囲碁研究者も根っからの碁キチが多いでっせ。

囲碁愛好が高じてプログラムにやらせて見ようとやっている人が多いのが現実ですねん。

中にはプロ棋士も複数いるし、少なくとも現実とかけ離れたご意見だと思いますが。

ご心配には及びませんから。囲碁プログラムは数十年あっても県代表の棋力にもなれないでしょう。囲碁を利用されるのが極めて不愉快と考えるのも自由ですが、一方的な論理で罵倒されるのも開発者にとって不愉快でしょうね。

あなたが囲碁の局面をネットで公開できるのも、囲碁プログラムの一部を利用している

のではないのですか?(囲碁プログラムは碁石の表示方法やルール判断ルーチンの基礎

部分に思考部分をくっつけたものですがな。)一方で利用しておいて発展するなはないでしょう。

(Oct 22, 2006 10:44:55 PM)

Re:続 囲碁ソフト開発者に警告する(10/22)

地球人 さん

>囲碁は、人間が楽しんだり頭を鍛えたり真理を夢見たりするものである。機械が真理を探究しては困るのである。

何? 機械は真理を探究できませんよ。人間のプログラマーが真理を探究しているのやんか。

囲碁開発や将棋開発者のコミュニティーや掲示板を見ても、どの人たちも

囲碁が好きでたまらない方々ですよ。囲碁のルール問題やヨセの手順の解明等

一般囲碁ファン以上に真理を探究している以上に思えますです。

私の知っている海外の囲碁研究者も根っからの碁キチが多いでっせ。

囲碁愛好が高じてプログラムにやらせて見ようとやっている人が多いのが現実ですねん。

中にはプロ棋士も複数いるし、少なくとも現実とかけ離れたご意見だと思いますが。

ご心配には及びませんから。囲碁プログラムは数十年あっても県代表の棋力にもなれないでしょう。囲碁を利用されるのが極めて不愉快と考えるのも自由ですが、一方的な論理で罵倒されるのも開発者にとって不愉快でしょうね。

あなたが囲碁の局面をネットで公開できるのも、囲碁プログラムの一部を利用している

のではないのですか?(囲碁プログラムは碁石の表示方法やルール判断ルーチンの基礎

部分に思考部分をくっつけたものですがな。)一方で利用しておいて発展するなはないでしょう。

(Oct 22, 2006 11:03:15 PM)

何? 機械は真理を探究できませんよ。人間のプログラマーが真理を探究しているのやんか。

囲碁開発や将棋開発者のコミュニティーや掲示板を見ても、どの人たちも

囲碁が好きでたまらない方々ですよ。囲碁のルール問題やヨセの手順の解明等

一般囲碁ファン以上に真理を探究している以上に思えますです。

私の知っている海外の囲碁研究者も根っからの碁キチが多いでっせ。

囲碁愛好が高じてプログラムにやらせて見ようとやっている人が多いのが現実ですねん。

中にはプロ棋士も複数いるし、少なくとも現実とかけ離れたご意見だと思いますが。

ご心配には及びませんから。囲碁プログラムは数十年あっても県代表の棋力にもなれないでしょう。囲碁を利用されるのが極めて不愉快と考えるのも自由ですが、一方的な論理で罵倒されるのも開発者にとって不愉快でしょうね。

あなたが囲碁の局面をネットで公開できるのも、囲碁プログラムの一部を利用している

のではないのですか?(囲碁プログラムは碁石の表示方法やルール判断ルーチンの基礎

部分に思考部分をくっつけたものですがな。)一方で利用しておいて発展するなはないでしょう。

(Oct 22, 2006 11:03:15 PM)

Re[1]:続 囲碁ソフト開発者に警告する(10/22)

nipparat

さん

地球人さん

パソコン関係の方のおかげで便利な技術がいろいろできて助かっていますよ。

人間の最高峰を超えるソフトを作らないでほしいという事と、人間が100万年考えてもわからないところを解明することはしないでほしい、ということです。 (Oct 22, 2006 11:06:53 PM)

パソコン関係の方のおかげで便利な技術がいろいろできて助かっていますよ。

人間の最高峰を超えるソフトを作らないでほしいという事と、人間が100万年考えてもわからないところを解明することはしないでほしい、ということです。 (Oct 22, 2006 11:06:53 PM)

王メイエン九段といえば

keigo さん

この問題について文章を書いていたのを思い出しました。

↓メイエン事件簿の第3話です。

http://taisen.mycom.co.jp/taisen/contents/igo/igo.htm (Oct 23, 2006 12:21:08 AM)

↓メイエン事件簿の第3話です。

http://taisen.mycom.co.jp/taisen/contents/igo/igo.htm (Oct 23, 2006 12:21:08 AM)

Re:王メイエン九段といえば(10/22)

nipparat

さん

神に近づきすぎた者は翼をもがれて地に落とされる

ひよこ雛形

さん

というお話がありましたよね。

真理を追究する、ということは人間の本能だと思います。

しかし、私は碁というゲームは、人間の浅はかな知恵で真理にたどり着けるものでは決して無いと考えます。まあたどりついたかに見えても、決して終わりが見えるものではないかと。

そういう意味では人間の無駄な抵抗ということで、私にはある意味ほほえましく見えます。

まあ、万が一nipparatさんが言うような、機械が絶対であると言う時代が来たらつまらなくなるとは思いますが、真理を究めるということは絶対にありえないかと。

今の碁のソフトの実力は、甘く見てせいぜい2-3段くらいだと思います。

何かの雑誌でソフトの世界大会の棋譜を見ましたが、あの程度なら私でも星目おかせてもこなせそうですし(死活が弱そう)

その程度のレベルのコンピュータを作るのにプロや一流の解析師が十数年かかってるのに、人間はそれを早い人ならものの1年たらずでやっちゃいますからね。

やはり人間ってすごいと思います。

自分の言語中枢に若干問題があるので(しこたま飲んで帰って眠れず書き込み)全くまとまってない文章になってしまいました。

失礼しました。 (Oct 23, 2006 02:48:44 AM)

真理を追究する、ということは人間の本能だと思います。

しかし、私は碁というゲームは、人間の浅はかな知恵で真理にたどり着けるものでは決して無いと考えます。まあたどりついたかに見えても、決して終わりが見えるものではないかと。

そういう意味では人間の無駄な抵抗ということで、私にはある意味ほほえましく見えます。

まあ、万が一nipparatさんが言うような、機械が絶対であると言う時代が来たらつまらなくなるとは思いますが、真理を究めるということは絶対にありえないかと。

今の碁のソフトの実力は、甘く見てせいぜい2-3段くらいだと思います。

何かの雑誌でソフトの世界大会の棋譜を見ましたが、あの程度なら私でも星目おかせてもこなせそうですし(死活が弱そう)

その程度のレベルのコンピュータを作るのにプロや一流の解析師が十数年かかってるのに、人間はそれを早い人ならものの1年たらずでやっちゃいますからね。

やはり人間ってすごいと思います。

自分の言語中枢に若干問題があるので(しこたま飲んで帰って眠れず書き込み)全くまとまってない文章になってしまいました。

失礼しました。 (Oct 23, 2006 02:48:44 AM)

開発問題なし、と言い切る人は

char さん

開発問題なし、と言い切る人は世界最高クラスの人間に勝つことは無い、としている人ですかね。地球人さんも、そのようなお考えかと。

nipparatさんは、世界最高クラスの人間に勝つようなモノは作るな(、と、先日まではこの点を許容していたが、止めた、)と言っておられる。

ですので、「できない」「作るな」では議論として直接かみ合わないですね。

もう一つの主張は、「いずれ来るその日」に、問題に気づいたり行動したのでは遅い、ぞと。

医療の分野でも、様々な科学的ニュース(クローン人間だとか)が聞かれています。そんな立場で、人工知能も注目している技術領域なのだと思います。

わたしも、「いずれ、その日が来る」という考えに近いです。ですから、今のうちに考えましょう、と。簡単に考えるのを止めて議論を打ち切るのは、いかがなものかな、と。

この場が議論に最適か?は、不明ですが、まずは、各人の意思表明が大切だと思っております。

おまけ。

1980年の「科学者憲章」と、補足。

http://www.cs.kyoto-wu.ac.jp/~mizuno/rcnp.osaka-u.ac.jp/scientist-charter.html (Oct 23, 2006 10:17:29 AM)

nipparatさんは、世界最高クラスの人間に勝つようなモノは作るな(、と、先日まではこの点を許容していたが、止めた、)と言っておられる。

ですので、「できない」「作るな」では議論として直接かみ合わないですね。

もう一つの主張は、「いずれ来るその日」に、問題に気づいたり行動したのでは遅い、ぞと。

医療の分野でも、様々な科学的ニュース(クローン人間だとか)が聞かれています。そんな立場で、人工知能も注目している技術領域なのだと思います。

わたしも、「いずれ、その日が来る」という考えに近いです。ですから、今のうちに考えましょう、と。簡単に考えるのを止めて議論を打ち切るのは、いかがなものかな、と。

この場が議論に最適か?は、不明ですが、まずは、各人の意思表明が大切だと思っております。

おまけ。

1980年の「科学者憲章」と、補足。

http://www.cs.kyoto-wu.ac.jp/~mizuno/rcnp.osaka-u.ac.jp/scientist-charter.html (Oct 23, 2006 10:17:29 AM)

将棋界を見るに

みんみん猫0707

さん

プロ最高峰に勝つソフトはまだまだ出ないと思います。しかしアマ6段のフリーウェアが出てしまった事によってネット対局の不正行為が出てきました。また今まで将棋ソフトを開発していた人や会社は商売ができなくなってしまいました。

囲碁では強いソフトは当分出そうにありませんが、アマ5~6段のソフトが市場に出たらマズイと思います。 (Oct 23, 2006 03:28:29 PM)

囲碁では強いソフトは当分出そうにありませんが、アマ5~6段のソフトが市場に出たらマズイと思います。 (Oct 23, 2006 03:28:29 PM)

強いソフト!

ほうきゅう3

さん

私のような低段の者には、高段の方に打って頂くのは嬉しいものです。

しかし向上心からも自分より下の者とは、余り打たないのが現実でしょう。

その意味では強いソフトが有っても良いのですが、きちんと手直しをやってくれる事が前提です。

ただ歯が立たないほど強いPCと打つだけでは、面白くも何とも有りません。(笑)

「三段合格の手筋」辺りを読んで、悩んでいる私ぐらいのレベルが、一番楽しいのでしょうね。 (Oct 23, 2006 03:45:43 PM)

しかし向上心からも自分より下の者とは、余り打たないのが現実でしょう。

その意味では強いソフトが有っても良いのですが、きちんと手直しをやってくれる事が前提です。

ただ歯が立たないほど強いPCと打つだけでは、面白くも何とも有りません。(笑)

「三段合格の手筋」辺りを読んで、悩んでいる私ぐらいのレベルが、一番楽しいのでしょうね。 (Oct 23, 2006 03:45:43 PM)

技術的なところで誤解がある

tgg さん

と思います。極端な話、真理を探求するソフトはすでにできてます。

(全てを読みきるというのはある意味単純なので、

終局時の地の計算をする部分を除けば数時間で作れます。)

ただ今のハードでそれを実行しても時間がかかり過ぎ、計算し終わる頃には

宇宙はどうかわかりませんが、少なくとも地球は無いでしょう。

なので現在の囲碁ソフトは全てを読み切るのは諦め、

人間が考えるように考えられるソフトを作ろうという方向です。

その方向でできるのは結局「最高峰の人間より強いソフト」というだけです。

真理を探求(全てを読み切る)ということなら、結局最初の話になってきます。

19!さんの

> そして囲碁の真理の探究に寄与して欲しい。

という発言での「真理の探求」ってのは、「全てを読み切る」を指してるのではなく、

呉清源がしてるような意味での「真理の探求」のことだと思います。

人間より強いというだけなら、プロの世界への影響のほかには、

アマが名人に助言を(やろうと思えば対局中にも)受けれるという程度のことでしょう。

というわけで「真理の探求」「全てを読み切る」というのを問題とするなら、

囲碁ソフト開発者ではなく、ハード開発者に警告すべきです。

といっても今の方向でコンピュータが速くなっても

やはり読み切れそうにないので、インテルあたりに警告するより、

量子コンピュータの研究者あたりに警告するほうが大事かもしれません。

といっても量子コンピュータは速いけど、なんでも計算できるわけではないので、

量子コンピュータができても問題無いかもしれませんが。

なんにせよ「全てを読み切る」ということはあまり心配しなくてもいいと思います。

あとオセロやチェスも読み切れたわけではないし、

囲碁に関しては5路盤が完全に読み切られたという話がありましたが、

19路とはオーダーが全く違いますからね。 (Oct 23, 2006 06:19:50 PM)

(全てを読みきるというのはある意味単純なので、

終局時の地の計算をする部分を除けば数時間で作れます。)

ただ今のハードでそれを実行しても時間がかかり過ぎ、計算し終わる頃には

宇宙はどうかわかりませんが、少なくとも地球は無いでしょう。

なので現在の囲碁ソフトは全てを読み切るのは諦め、

人間が考えるように考えられるソフトを作ろうという方向です。

その方向でできるのは結局「最高峰の人間より強いソフト」というだけです。

真理を探求(全てを読み切る)ということなら、結局最初の話になってきます。

19!さんの

> そして囲碁の真理の探究に寄与して欲しい。

という発言での「真理の探求」ってのは、「全てを読み切る」を指してるのではなく、

呉清源がしてるような意味での「真理の探求」のことだと思います。

人間より強いというだけなら、プロの世界への影響のほかには、

アマが名人に助言を(やろうと思えば対局中にも)受けれるという程度のことでしょう。

というわけで「真理の探求」「全てを読み切る」というのを問題とするなら、

囲碁ソフト開発者ではなく、ハード開発者に警告すべきです。

といっても今の方向でコンピュータが速くなっても

やはり読み切れそうにないので、インテルあたりに警告するより、

量子コンピュータの研究者あたりに警告するほうが大事かもしれません。

といっても量子コンピュータは速いけど、なんでも計算できるわけではないので、

量子コンピュータができても問題無いかもしれませんが。

なんにせよ「全てを読み切る」ということはあまり心配しなくてもいいと思います。

あとオセロやチェスも読み切れたわけではないし、

囲碁に関しては5路盤が完全に読み切られたという話がありましたが、

19路とはオーダーが全く違いますからね。 (Oct 23, 2006 06:19:50 PM)

Re:開発問題なし、と言い切る人は(10/22)

地球人 さん

charさん

>開発問題なし、と言い切る人は世界最高クラスの人間に勝つことは無い、としている人ですかね。地球人さんも、そのようなお考えかと。

少し違いますね。日本は法治国家ですから知的好奇心を一方的な意見で押さえ込むことはファッショ以外の何者でもないというのが私の考えです。

囲碁プログラムのレベルは関係ありません。開発者も囲碁の求道者よろしく知恵比べを楽しんでいます。

もう少し暖かい眼で見ていただいたらと思います。

何か産業革命時の機械打ちこわしのような考えはゴメンです。

(Oct 23, 2006 08:30:54 PM)

>開発問題なし、と言い切る人は世界最高クラスの人間に勝つことは無い、としている人ですかね。地球人さんも、そのようなお考えかと。

少し違いますね。日本は法治国家ですから知的好奇心を一方的な意見で押さえ込むことはファッショ以外の何者でもないというのが私の考えです。

囲碁プログラムのレベルは関係ありません。開発者も囲碁の求道者よろしく知恵比べを楽しんでいます。

もう少し暖かい眼で見ていただいたらと思います。

何か産業革命時の機械打ちこわしのような考えはゴメンです。

(Oct 23, 2006 08:30:54 PM)

コンピュータ技術者ですが。

わだ さん

HPC(通称スパコン)関連の仕事をしていて、趣味が囲碁プログラムの和田と申します。現在プログラムは、未公開ですが。

さて、技術的なコメントは主にtggさんらがなさっているのに同意です。「人間より強い」と「読みきる」は区別されるべきであり、19路の「読み切り」はそうそうないことと思われます。コンピュータに19路の囲碁が読みきれるころは、もっと別の問題が起きていることでしょう(後述)。

そこで、「人間より強い」でも十分に問題と捉えた上で、技術者の倫理的な面について考えてみたいと思います。

みんみん猫さんがコメントされているフリーのアマ六段程度の将棋プログラムですが、どうも化学系の技術者一人が趣味で数年程度で作ってしまったようです。それも将棋もあまり知らず、チェスプログラムの文献を使って作られた。しかも専門は化学ですから、まるっきり専門外です。国家プロジェクトや、囲碁将棋プログラムを大学で研究している方に「倫理」を要求するならともかく、ちょっと趣味で数年とかで作れるとなると、倫理もへったくれもないと思います。倫理的に最強プログラムを作るのはどうだこうだといっても絶対だれかがやります。コネクトフォー(というゲーム)の最強プログラムはプログラミングの教科書に載っている程度のものですが、極端な話、そういうものを実装するのはやめろといっても難しい。いずれ、将棋や囲碁の最強プログラムもそうなる運命かもしれません。一年程度で片手間で最強プログラムを実装できるなら、やめろというほうが難しい。松本零次先生の銀河鉄道の漫画で子供が水爆を作れる星というのがありましたが、それに近いものがあります。これは、まだ将棋では現実味があっても、囲碁ではないですが。

(続く) (Oct 23, 2006 09:55:53 PM)

さて、技術的なコメントは主にtggさんらがなさっているのに同意です。「人間より強い」と「読みきる」は区別されるべきであり、19路の「読み切り」はそうそうないことと思われます。コンピュータに19路の囲碁が読みきれるころは、もっと別の問題が起きていることでしょう(後述)。

そこで、「人間より強い」でも十分に問題と捉えた上で、技術者の倫理的な面について考えてみたいと思います。

みんみん猫さんがコメントされているフリーのアマ六段程度の将棋プログラムですが、どうも化学系の技術者一人が趣味で数年程度で作ってしまったようです。それも将棋もあまり知らず、チェスプログラムの文献を使って作られた。しかも専門は化学ですから、まるっきり専門外です。国家プロジェクトや、囲碁将棋プログラムを大学で研究している方に「倫理」を要求するならともかく、ちょっと趣味で数年とかで作れるとなると、倫理もへったくれもないと思います。倫理的に最強プログラムを作るのはどうだこうだといっても絶対だれかがやります。コネクトフォー(というゲーム)の最強プログラムはプログラミングの教科書に載っている程度のものですが、極端な話、そういうものを実装するのはやめろといっても難しい。いずれ、将棋や囲碁の最強プログラムもそうなる運命かもしれません。一年程度で片手間で最強プログラムを実装できるなら、やめろというほうが難しい。松本零次先生の銀河鉄道の漫画で子供が水爆を作れる星というのがありましたが、それに近いものがあります。これは、まだ将棋では現実味があっても、囲碁ではないですが。

(続く) (Oct 23, 2006 09:55:53 PM)

コンピュータ技術者ですが。

わだ さん

(続き)

そうなってくると、(比較的)誰でも簡単に最強プログラムを作れてしまうようなコンピュータのハードこそ、問題ということになります。しかし、所詮ハードは汎用品ですので、倫理を要求するのはさらに難しい。つまり、囲碁にばっかり使うわけではないですから。それに、倍倍で性能が進歩しています。コンピュータの発展は経済の牽引役でもあり、囲碁界の都合では止めるのも難しい。

さて囲碁でコンピュータが「人間より強い」は、強豪やプロ、一部の(?)愛好家にとって大問題ですが、同様のことは、いずれ囲碁以外でも問題となってきます。よく知られているのが、「コンピュータの知能が人間を超えるとき」という問題で、大真面目に論じられているのをよく見ました。最近はあまりその手の議論を見なくなっていますが。この場合、知能というのは必ずしも人間的な感性を含めたもの(絵を描くとか)ではなくて、相手をだます戦術、戦略のようなものが人間を上回ったら大変だ、というようなことです。一部の有名な映画にそういうのがありますね(ターミネータ、マトリックス)。

さて以上は評論家的な、おとなしい記述でした。最後に、私個人のプログラミングの動機ですが、結局のところプログラミングというのは数式を並べるような行為です。それを制限すべきというのはまるで宗教の主張を見るかのような気持ちです。ここでいう「宗教のような」とは「科学による属人化の解除と神秘性の排除」への反発のことです。全然核問題や生命倫理と異なる話と思えます。ですので、nipparatさんと対立するのはやむを得ないでしょうね。

(Oct 23, 2006 09:58:49 PM)

そうなってくると、(比較的)誰でも簡単に最強プログラムを作れてしまうようなコンピュータのハードこそ、問題ということになります。しかし、所詮ハードは汎用品ですので、倫理を要求するのはさらに難しい。つまり、囲碁にばっかり使うわけではないですから。それに、倍倍で性能が進歩しています。コンピュータの発展は経済の牽引役でもあり、囲碁界の都合では止めるのも難しい。

さて囲碁でコンピュータが「人間より強い」は、強豪やプロ、一部の(?)愛好家にとって大問題ですが、同様のことは、いずれ囲碁以外でも問題となってきます。よく知られているのが、「コンピュータの知能が人間を超えるとき」という問題で、大真面目に論じられているのをよく見ました。最近はあまりその手の議論を見なくなっていますが。この場合、知能というのは必ずしも人間的な感性を含めたもの(絵を描くとか)ではなくて、相手をだます戦術、戦略のようなものが人間を上回ったら大変だ、というようなことです。一部の有名な映画にそういうのがありますね(ターミネータ、マトリックス)。

さて以上は評論家的な、おとなしい記述でした。最後に、私個人のプログラミングの動機ですが、結局のところプログラミングというのは数式を並べるような行為です。それを制限すべきというのはまるで宗教の主張を見るかのような気持ちです。ここでいう「宗教のような」とは「科学による属人化の解除と神秘性の排除」への反発のことです。全然核問題や生命倫理と異なる話と思えます。ですので、nipparatさんと対立するのはやむを得ないでしょうね。

(Oct 23, 2006 09:58:49 PM)

Re[1]:開発問題なし、と言い切る人は(10/22)

nipparat

さん

char さん 整理補足していただいてありがとうございます。

みなさん、ご意見ありがとうございます。

地球人さんの意見を聞くともっと根本的な立場の違いも存在するかも知れないと思いました。

私やcharさんは、科学技術の開発は分野によっては個人の好奇心に任せるままにするのではなく、抑制自制すべき、と考えています。

生命倫理にかかわることなど内容によっては、法的な規制も必要だと考えます。

その上で、コンピュータ囲碁の開発はどうか、という話です。もちろん、ゲームのことですから法律で規制するような問題ではありません。結局、誰も強制はできません。

ソフトやハードの開発者には好奇心だけで進むのではなく、最強ソフトができた時にどうなるかとか、多くの囲碁ファンの気持ちをよく検討してほしい、ということです。

私は、30年近く碁にかかわり、日常的にたくさんの囲碁好き達とも接してコンピューター囲碁の話もよくしています。けして独りよがりな一方的な考えではありません。

もちろんそれとは別に、コンピューター囲碁関係の方の考え方もあると思います。

今回、コンピューター囲碁関係の方の意見を聞けるのは嬉しいです。 (Oct 23, 2006 10:06:18 PM)

みなさん、ご意見ありがとうございます。

地球人さんの意見を聞くともっと根本的な立場の違いも存在するかも知れないと思いました。

私やcharさんは、科学技術の開発は分野によっては個人の好奇心に任せるままにするのではなく、抑制自制すべき、と考えています。

生命倫理にかかわることなど内容によっては、法的な規制も必要だと考えます。

その上で、コンピュータ囲碁の開発はどうか、という話です。もちろん、ゲームのことですから法律で規制するような問題ではありません。結局、誰も強制はできません。

ソフトやハードの開発者には好奇心だけで進むのではなく、最強ソフトができた時にどうなるかとか、多くの囲碁ファンの気持ちをよく検討してほしい、ということです。

私は、30年近く碁にかかわり、日常的にたくさんの囲碁好き達とも接してコンピューター囲碁の話もよくしています。けして独りよがりな一方的な考えではありません。

もちろんそれとは別に、コンピューター囲碁関係の方の考え方もあると思います。

今回、コンピューター囲碁関係の方の意見を聞けるのは嬉しいです。 (Oct 23, 2006 10:06:18 PM)

Re:コンピュータ技術者ですが。(10/22)

nipparat

さん

わださん tggさん

挑発的な本文記事に対して冷静に解説していただき恐縮いたします。

>「科学による属人化の解除と神秘性の排除」への反発

非常に的確な表現ですね。その表現の通りですね。

開発者は囲碁ファンであろうから、囲碁だけは勘弁してほしい、という気持ちをわかってくれるだろう、という切実な願いです。

どうも現実的には無駄な抵抗のようですね。

ただ、現状では囲碁最強コンピュータの出現の延長線上に真理の探究があるわけではないと知り、ちょっとは安心しました。

ところで、人間的でしかも人間を超える人工知能は近未来にできるのでしょうか?

またその開発に対しては倫理的な面から何らかの抑制は有効なのでしょうか? (Oct 23, 2006 11:18:21 PM)

挑発的な本文記事に対して冷静に解説していただき恐縮いたします。

>「科学による属人化の解除と神秘性の排除」への反発

非常に的確な表現ですね。その表現の通りですね。

開発者は囲碁ファンであろうから、囲碁だけは勘弁してほしい、という気持ちをわかってくれるだろう、という切実な願いです。

どうも現実的には無駄な抵抗のようですね。

ただ、現状では囲碁最強コンピュータの出現の延長線上に真理の探究があるわけではないと知り、ちょっとは安心しました。

ところで、人間的でしかも人間を超える人工知能は近未来にできるのでしょうか?

またその開発に対しては倫理的な面から何らかの抑制は有効なのでしょうか? (Oct 23, 2006 11:18:21 PM)

Re:コンピュータ技術者ですが。(10/22)

nipparat

さん

Re[2]:開発問題なし、と言い切る人は(10/22)

地球人 さん

今回図らずもnipparatさんの挑発に乗り(失礼)、グータラ開発者ですがカチンと来てカチンと来るような文章を書いてしまいました。失礼しました。

囲碁プログラムをやりはじめ20年以上近くになりますが当時のコンピュータは今の1000分の1程度の機能しかありませんでした。3年ほどやったあと、少しハードの進歩を待つことにしました。

2年ほど前から再開していますが、遅々として進んでいません。しかし、全体のレベルは牛歩のごとくとはいえ、退歩はしていません。わからないところに面白みがあるのは理解できますが、呉清源師が「碁は結局技術である」といったのや、岩本薫師が「いや、碁はゲ-ム

ですよ」といったのも、やはり難しいことをいっても結局、「碁は面白いから」という、一言に帰るのでないでしょうか。

なぜ囲碁プログラムをやるのかと聞かれたら、「やはり囲碁プログラミング」は面白いからと答えるほかありません。

画面上ではじめてコウを判断したり、石を抜いたりした始めての感動や、長手順のシチョウを読みきった感動は忘れることができません。思考部分ではタメイキばかりですが。

また、かつて安永先生存命のころ新橋の喫茶店で、色々話を聞き、コンピュータ囲碁の話に及んだとき2進法のライプニッツの話から「易経」の話に展開して、話題の新鮮なのに驚いたことがあります。

願わくば、nipparatさんにもコンピュータ囲碁の中の「叡智」に興味を持っていただきたいものです。

(Oct 23, 2006 11:49:44 PM)

囲碁プログラムをやりはじめ20年以上近くになりますが当時のコンピュータは今の1000分の1程度の機能しかありませんでした。3年ほどやったあと、少しハードの進歩を待つことにしました。

2年ほど前から再開していますが、遅々として進んでいません。しかし、全体のレベルは牛歩のごとくとはいえ、退歩はしていません。わからないところに面白みがあるのは理解できますが、呉清源師が「碁は結局技術である」といったのや、岩本薫師が「いや、碁はゲ-ム

ですよ」といったのも、やはり難しいことをいっても結局、「碁は面白いから」という、一言に帰るのでないでしょうか。

なぜ囲碁プログラムをやるのかと聞かれたら、「やはり囲碁プログラミング」は面白いからと答えるほかありません。

画面上ではじめてコウを判断したり、石を抜いたりした始めての感動や、長手順のシチョウを読みきった感動は忘れることができません。思考部分ではタメイキばかりですが。

また、かつて安永先生存命のころ新橋の喫茶店で、色々話を聞き、コンピュータ囲碁の話に及んだとき2進法のライプニッツの話から「易経」の話に展開して、話題の新鮮なのに驚いたことがあります。

願わくば、nipparatさんにもコンピュータ囲碁の中の「叡智」に興味を持っていただきたいものです。

(Oct 23, 2006 11:49:44 PM)

人類共通の一大事と思います。

わだ さん

二重投稿失礼しました。画面の再描画のための「情報の再送信」で二重投稿になってしまうようですね。

さて、本題ですが、この問題はけして宗教的な意味合いにすぎないとは思いません。

宗教を取り上げたのは、むしろ(大問題と理解する上で)象徴的だからにすぎません:

この話でいつも連想するのは、近代科学の誕生と西欧中世の教会の関係です。中世スコラ哲学は、宗教的世界を説明するためにアリストテレスの天文学を用いましたが、天文の観測結果を積み上げた結果それが精緻化し、「実は地球が太陽を回っている」という真実(?)を暴いてしまったのでした(天文学)。また理論面では、デカルトが科学の基礎を築き上げましたが、その動機は、自然を愛し、神の存在証明をするためでした。その後、科学は一人歩きし、宗教の神秘性と反する存在となっていきました。

まるで、囲碁プログラマが囲碁を愛してコンピュータを使って棋理を探求するあまり、囲碁ゲームそのものの神秘性を奪ってしまうさまによく似ていますね。。。

人間はプロメテウス以来、ずうっとそういう道を歩んでいる気もします。

そして、中世が終わり、世界の知を支配する主役は宗教界から(科学技術を武器とした)資本制に移行しました。その後、実際に起きている現象としましては、科学や技術は常に属人化した「知」や「技」を剥ぎ取り、それを文章や数式や機械に置き換えます。労働現場では非常に多くの労働者から技が剥ぎ取られ、単なる単純労働の従事者に追いやられました。近代初期に存在したマイスター達はどんどん消滅します。この辺りを知りたい方へ:この現象の解説は、たとえば、中岡哲郎「人間の労働と未来-技術進歩は何をもたらすか」などが平易です。http://www.amazon.co.jp/gp/product/4121002342/

(続く)

(Oct 24, 2006 01:14:11 AM)

さて、本題ですが、この問題はけして宗教的な意味合いにすぎないとは思いません。

宗教を取り上げたのは、むしろ(大問題と理解する上で)象徴的だからにすぎません:

この話でいつも連想するのは、近代科学の誕生と西欧中世の教会の関係です。中世スコラ哲学は、宗教的世界を説明するためにアリストテレスの天文学を用いましたが、天文の観測結果を積み上げた結果それが精緻化し、「実は地球が太陽を回っている」という真実(?)を暴いてしまったのでした(天文学)。また理論面では、デカルトが科学の基礎を築き上げましたが、その動機は、自然を愛し、神の存在証明をするためでした。その後、科学は一人歩きし、宗教の神秘性と反する存在となっていきました。

まるで、囲碁プログラマが囲碁を愛してコンピュータを使って棋理を探求するあまり、囲碁ゲームそのものの神秘性を奪ってしまうさまによく似ていますね。。。

人間はプロメテウス以来、ずうっとそういう道を歩んでいる気もします。

そして、中世が終わり、世界の知を支配する主役は宗教界から(科学技術を武器とした)資本制に移行しました。その後、実際に起きている現象としましては、科学や技術は常に属人化した「知」や「技」を剥ぎ取り、それを文章や数式や機械に置き換えます。労働現場では非常に多くの労働者から技が剥ぎ取られ、単なる単純労働の従事者に追いやられました。近代初期に存在したマイスター達はどんどん消滅します。この辺りを知りたい方へ:この現象の解説は、たとえば、中岡哲郎「人間の労働と未来-技術進歩は何をもたらすか」などが平易です。http://www.amazon.co.jp/gp/product/4121002342/

(続く)

(Oct 24, 2006 01:14:11 AM)

時期の見込み

char さん

いろいろな方の記載を見てたら、フラッシュバックが。

漫画の話で恐縮ですが、

ヒカルの碁に、こんな一節があったような。

ヤンハイが、パソコン指して、「神の一手は、この中から生まれる」。

確か、そのせりふの前には、「100年かかるといわれているぞ」に対して「100年もかからない」とかなんとか。(ちがったかな?)

みなさん楽観視しているようですが、マーフィーの法則が付いて回る世界、裏切られるのが茶飯事のようですから、時期の見込みも、どうなりますやら。 (Oct 24, 2006 01:15:38 AM)

漫画の話で恐縮ですが、

ヒカルの碁に、こんな一節があったような。

ヤンハイが、パソコン指して、「神の一手は、この中から生まれる」。

確か、そのせりふの前には、「100年かかるといわれているぞ」に対して「100年もかからない」とかなんとか。(ちがったかな?)

みなさん楽観視しているようですが、マーフィーの法則が付いて回る世界、裏切られるのが茶飯事のようですから、時期の見込みも、どうなりますやら。 (Oct 24, 2006 01:15:38 AM)

Re[3]:開発問題なし、と言い切る人は(10/22)

nipparat

さん

地球人さん

どうも当ブログは議論が白熱することがないので、挑発的な記事にしてみましたが効果的面でしたね。失礼しました。

意外と感覚派なのですね。むしろ私に近い感性の方ではないかと思いました。

私はブログに碁盤が貼り付けられただけでも、大喜びしたくらいですから、囲碁ソフトの開発の楽しさも想像できます。

他のブログや地球人さんのコメントを見て、意外だったのは、囲碁ソフト開発者にとってまだまだ最強の囲碁ソフトは雲の上の存在であるらしいという事ですね。

ただ、わださんも同じ考えのようですが、技術が進歩して次々に使える武器が開発されるので、遠い先の話とは思えないのです。 (Oct 24, 2006 01:16:21 AM)

どうも当ブログは議論が白熱することがないので、挑発的な記事にしてみましたが効果的面でしたね。失礼しました。

意外と感覚派なのですね。むしろ私に近い感性の方ではないかと思いました。

私はブログに碁盤が貼り付けられただけでも、大喜びしたくらいですから、囲碁ソフトの開発の楽しさも想像できます。

他のブログや地球人さんのコメントを見て、意外だったのは、囲碁ソフト開発者にとってまだまだ最強の囲碁ソフトは雲の上の存在であるらしいという事ですね。

ただ、わださんも同じ考えのようですが、技術が進歩して次々に使える武器が開発されるので、遠い先の話とは思えないのです。 (Oct 24, 2006 01:16:21 AM)

人類共通の一大事と思います。(続き)

わだ さん

(続き)

では、誰がどう悪いのかというところが、この問題では大変難しい。原発や核、バイオなどに関しては大きな方向を決めるのは国家や巨大な企業となります。原発や核、バイオに関しては方向性をコントロールすべきという議論が成立するかと思います。しかし、上述の「あらゆる属人性の排除」というのは科学・技術の必然的に持つ性格でして、これを制限するのは頭の中で考えても少し想像がつきません。たとえば、調理について考えると: 職人さんの火加減を弟子が一生懸命覚えるのは -> OK。しかし、技術者が温度を測ったりするのは-> NG。とでもしなければなりません。あるいは、その温度で調理できる自動調理器の作成を禁じなければなりません。こういうことを禁じなかったから、調理工場で作られるまがい物の食品がコンビニに並び、みんなそのまがい物を口にすることになるのですから。

医療、グルメ、囲碁、nipparat さんの志向性がこれらのまがい物に反する方向にあることがよく分かってきましたね(笑)。

先述しましたが、囲碁プログラムでも事情は同様です。プロの打つ手の傾向をちょこっとコンピュータにインプットしていく:いずれ、その程度のことで強い囲碁プログラムができてしまうほどコンピュータが進歩しかねないということですから。 (Oct 24, 2006 01:17:10 AM)

では、誰がどう悪いのかというところが、この問題では大変難しい。原発や核、バイオなどに関しては大きな方向を決めるのは国家や巨大な企業となります。原発や核、バイオに関しては方向性をコントロールすべきという議論が成立するかと思います。しかし、上述の「あらゆる属人性の排除」というのは科学・技術の必然的に持つ性格でして、これを制限するのは頭の中で考えても少し想像がつきません。たとえば、調理について考えると: 職人さんの火加減を弟子が一生懸命覚えるのは -> OK。しかし、技術者が温度を測ったりするのは-> NG。とでもしなければなりません。あるいは、その温度で調理できる自動調理器の作成を禁じなければなりません。こういうことを禁じなかったから、調理工場で作られるまがい物の食品がコンビニに並び、みんなそのまがい物を口にすることになるのですから。

医療、グルメ、囲碁、nipparat さんの志向性がこれらのまがい物に反する方向にあることがよく分かってきましたね(笑)。

先述しましたが、囲碁プログラムでも事情は同様です。プロの打つ手の傾向をちょこっとコンピュータにインプットしていく:いずれ、その程度のことで強い囲碁プログラムができてしまうほどコンピュータが進歩しかねないということですから。 (Oct 24, 2006 01:17:10 AM)

将棋プログラムでの最近の傾向

わだ さん

> プロの打つ手の傾向をちょこっとコンピュータにインプットしていく:いずれ、その 程度のことで強い囲碁プログラムができてしまうほどコンピュータが進歩しかねないということですから。

この部分補足しますと、例の将棋のアマ六段のプログラム(ボナンザ)がそういう感じ(あくまで感じ)で作成されています。プロの着手の確率論的な解析と全幅探索の組み合わせという手法ですので、「あまり凝った(将棋の)知識を入力せず、あくまでプロの真似ができ、なおかつ力技でシンプルに先読みする」という手法です。開発者が将棋が強くないからこそ、(チェスで有効だった)そのような手法をとりえたようです。

(理解が違っていて、ボナンザの作者に対し失礼でないといいですが)。

(Oct 24, 2006 01:27:07 AM)

この部分補足しますと、例の将棋のアマ六段のプログラム(ボナンザ)がそういう感じ(あくまで感じ)で作成されています。プロの着手の確率論的な解析と全幅探索の組み合わせという手法ですので、「あまり凝った(将棋の)知識を入力せず、あくまでプロの真似ができ、なおかつ力技でシンプルに先読みする」という手法です。開発者が将棋が強くないからこそ、(チェスで有効だった)そのような手法をとりえたようです。

(理解が違っていて、ボナンザの作者に対し失礼でないといいですが)。

(Oct 24, 2006 01:27:07 AM)

将棋プログラムでの最近の傾向、の補足

わだ さん

さらに補足です。

チェスの複雑さ(一局の場合の数)は10^120(10の120乗)程度、将棋が10^220、囲碁が10^360といわれています。

将棋ソフトの開発者の大部分は、「将棋はチェスに比べ、十分に複雑だからチェスで有効だった全巾探索ではダメだろう、知識ベースでの(先読みの)枝刈りが必要だろう」と思っていたわけです。ところが、実際に全巾探索の(それなりに工夫が凝らされていると思いますが)ボナンザがかなり強かったので将棋ソフト界では衝撃だったようです。

「囲碁は十分に複雑だから(チェスや将棋と違って)知識ベースのプログラムが必要だろう、(力技と似た)全巾探索じゃだめだろう」と思っていたら、大して知識を入力しないでも強いプログラムができてしまう日が来るのかもしれないということです。 (Oct 24, 2006 02:00:30 AM)

チェスの複雑さ(一局の場合の数)は10^120(10の120乗)程度、将棋が10^220、囲碁が10^360といわれています。

将棋ソフトの開発者の大部分は、「将棋はチェスに比べ、十分に複雑だからチェスで有効だった全巾探索ではダメだろう、知識ベースでの(先読みの)枝刈りが必要だろう」と思っていたわけです。ところが、実際に全巾探索の(それなりに工夫が凝らされていると思いますが)ボナンザがかなり強かったので将棋ソフト界では衝撃だったようです。

「囲碁は十分に複雑だから(チェスや将棋と違って)知識ベースのプログラムが必要だろう、(力技と似た)全巾探索じゃだめだろう」と思っていたら、大して知識を入力しないでも強いプログラムができてしまう日が来るのかもしれないということです。 (Oct 24, 2006 02:00:30 AM)

意思決定するための評価関数

みんみん猫0707

さん

皆々様方の意見を読みまして、なるほど・・と思える所が多いのですが、一つ疑問を持ったのでした。ハードウェアが進歩し全ての可能性を探る事ができたとしても、着手を決定する評価関数をどう作るのか、という問題が残るのです。

我々自身が囲碁・将棋を対局する時、頭の中は何を考えているのか。手を読む事よりも、予想される結果をどう評価するか、に時間をかけているのではありますまいか。チェスのプログラム開発でも一番難しい問題だったのは、読んだ結果をどう評価するか、という点だったはずです。Aという着手を選択した場合の期待値とBという着手を選択した場合の期待値のどちらが大きいと判断するか、意思決定の基準をプログラムしないと、下手の考え休むに似たり、になってしまうではありませんか。

いくらハードウェアが進歩しても、意思決定するための評価関数をどう作るか、という課題から逃れる事はできません。将棋の場合チェスの方法論を応用できましたけれど、囲碁にはほとんど役に立たないのではないでしょうか。 (Oct 24, 2006 05:55:04 AM)

我々自身が囲碁・将棋を対局する時、頭の中は何を考えているのか。手を読む事よりも、予想される結果をどう評価するか、に時間をかけているのではありますまいか。チェスのプログラム開発でも一番難しい問題だったのは、読んだ結果をどう評価するか、という点だったはずです。Aという着手を選択した場合の期待値とBという着手を選択した場合の期待値のどちらが大きいと判断するか、意思決定の基準をプログラムしないと、下手の考え休むに似たり、になってしまうではありませんか。

いくらハードウェアが進歩しても、意思決定するための評価関数をどう作るか、という課題から逃れる事はできません。将棋の場合チェスの方法論を応用できましたけれど、囲碁にはほとんど役に立たないのではないでしょうか。 (Oct 24, 2006 05:55:04 AM)

Re:意思決定するための評価関数(10/22)

わだ さん

みんみん猫0707さん

ご参考になるかどうかわかりませんが:

9路盤では、モンテカルロ碁という評価関数レスな手法が一大旋風を巻き起こしているようです。割と実績のあるプログラム(彩、19路盤で世界大会4位)に勝ってしまっているようです。

http://blog.livedoor.jp/yss_fpga/archives/50242778.html

モンテカルロの場合、ルールさえ入力すればほとんどプログラムができるようなものですので実装も容易なようで、MoGoというプログラムは数ヶ月で作られたような記述がリンク先にあります。

今後は、こういった力技な手法と従来の知識ベースの手法が融合されて強さの実現を目指していくのでしょう。

モンテカルロ碁のやり方は、地球人さんのような「囲碁の真理をプログラムで究めたい」というタイプのプログラマにも違和感があるかもしれませんね。

(Oct 24, 2006 12:29:48 PM)

ご参考になるかどうかわかりませんが:

9路盤では、モンテカルロ碁という評価関数レスな手法が一大旋風を巻き起こしているようです。割と実績のあるプログラム(彩、19路盤で世界大会4位)に勝ってしまっているようです。

http://blog.livedoor.jp/yss_fpga/archives/50242778.html

モンテカルロの場合、ルールさえ入力すればほとんどプログラムができるようなものですので実装も容易なようで、MoGoというプログラムは数ヶ月で作られたような記述がリンク先にあります。

今後は、こういった力技な手法と従来の知識ベースの手法が融合されて強さの実現を目指していくのでしょう。

モンテカルロ碁のやり方は、地球人さんのような「囲碁の真理をプログラムで究めたい」というタイプのプログラマにも違和感があるかもしれませんね。

(Oct 24, 2006 12:29:48 PM)

Re:人類共通の一大事と思います。(続き)(10/22)

nipparat

さん

わださん

>誰がどう悪いのかというところが、この問題では大変難しい。

それが問題ですね。人間のDNAを解き明かす人も良かれと思ってやっているのでしょうから、将来トンでもないことに利用されて責められても困るでしょうね。

極めるとデカルトが悪いのかという話にもなりそうです。結局、一人ひとりの科学者開発者の倫理に頼るしかないように思えます。

>医療、グルメ、囲碁、nipparat さんの志向性がこれらのまがい物に反する方向にあることがよく分かってきましたね(笑)。

これまた的確ですね。たぶんそうなんでしょうね。

最強の囲碁ソフトがまがい物であるとすれば、ちょっとは気が楽です。人に追いついても、そこから上に抜けていけないということになりますね。

コンピュータ囲碁開発という一つの文化は最強囲碁が誕生した時点で終焉になるのか、さらなる真理の探求に向かうのかも興味があります。チェスの場合はもう終焉になったのでしょうか?。 (Oct 24, 2006 07:51:27 PM)

>誰がどう悪いのかというところが、この問題では大変難しい。

それが問題ですね。人間のDNAを解き明かす人も良かれと思ってやっているのでしょうから、将来トンでもないことに利用されて責められても困るでしょうね。

極めるとデカルトが悪いのかという話にもなりそうです。結局、一人ひとりの科学者開発者の倫理に頼るしかないように思えます。

>医療、グルメ、囲碁、nipparat さんの志向性がこれらのまがい物に反する方向にあることがよく分かってきましたね(笑)。

これまた的確ですね。たぶんそうなんでしょうね。

最強の囲碁ソフトがまがい物であるとすれば、ちょっとは気が楽です。人に追いついても、そこから上に抜けていけないということになりますね。

コンピュータ囲碁開発という一つの文化は最強囲碁が誕生した時点で終焉になるのか、さらなる真理の探求に向かうのかも興味があります。チェスの場合はもう終焉になったのでしょうか?。 (Oct 24, 2006 07:51:27 PM)

Re:時期の見込み(10/22)

nipparat

さん

>みなさん楽観視しているようですが、マーフィーの法則が付いて回る世界、裏切られるのが茶飯事のようですから、時期の見込みも、どうなりますやら。

はい。100年後には超高性能人工知能がすべてを決めてくれるようになっていて、「コンピューターを使って囲碁の真理を探求すべきかどうか」も決めてくれるかも知れませんね。 (Oct 24, 2006 07:58:53 PM)

はい。100年後には超高性能人工知能がすべてを決めてくれるようになっていて、「コンピューターを使って囲碁の真理を探求すべきかどうか」も決めてくれるかも知れませんね。 (Oct 24, 2006 07:58:53 PM)

Re[1]:人類共通の一大事と思います。(続き)(10/22)

char さん

>チェスの場合はもう終焉になったのでしょうか?。

-----

またまた、wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9

現代の項より抜粋すると、別ゲーム(アリマア)を考える人が出てきたりしてますね。ちなみに、世界最強のアリマアプログラムは、人間に全敗。その作者は囲碁プログラムMany Faces of Goを作った人。

でもって、2003年の試合結果も出てますが、いずれも引き分け、という決着だそうです。

#引き分けルールがあるんですね。きっと。

で、ここまでは日本語情報。

http://en.wikipedia.org/wiki/Chess

によると、2005年には、7位にランクされていたグランドマスター(GM)がHydraというプログラムに6試合中5敗1分。完敗ですね。

とは言え、結果は、圧倒的な差がつく、という状況とは認定できないのではないでしょうか?

googleで検索した結果なので世相として評価できるかわかりませんが、試合前のGMのインタビューなど見ると、圧倒的というわけでもないですし。

というわけで、終焉では無い、と思います。

#new comerはわかりませんよ。 (Oct 24, 2006 09:19:26 PM)

-----

またまた、wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9

現代の項より抜粋すると、別ゲーム(アリマア)を考える人が出てきたりしてますね。ちなみに、世界最強のアリマアプログラムは、人間に全敗。その作者は囲碁プログラムMany Faces of Goを作った人。

でもって、2003年の試合結果も出てますが、いずれも引き分け、という決着だそうです。

#引き分けルールがあるんですね。きっと。

で、ここまでは日本語情報。

http://en.wikipedia.org/wiki/Chess

によると、2005年には、7位にランクされていたグランドマスター(GM)がHydraというプログラムに6試合中5敗1分。完敗ですね。

とは言え、結果は、圧倒的な差がつく、という状況とは認定できないのではないでしょうか?

googleで検索した結果なので世相として評価できるかわかりませんが、試合前のGMのインタビューなど見ると、圧倒的というわけでもないですし。

というわけで、終焉では無い、と思います。

#new comerはわかりませんよ。 (Oct 24, 2006 09:19:26 PM)

風雨が強まる中、碁会所へ出かけてきました

hexagoban

さん

nipparatさんの挑発的(?)な記事のおかげで、思いがけずコンピューター囲碁関係の方の話を聞けたことが貴重でした。

(もちろんnipparatさんの話も)

今日は風雨が強かったのですが、夕方、碁会所にいくとたくさんの人が碁を打っていて、

私も碁を打ちながら「『その日』がきても、この人達と一緒で、きっと私も碁を打つことをやめないな」と確信しました。

弱くたっていいじゃないですか。負けたっておもしろいんですから。

私はKGS2kで弱いものですから、メイエン先生の言葉にいつも勇気づけられています。

keigoさんご紹介のメイエン事件簿の話もそうですが、『読みの地平線』(メイエン先生著)にのっているコラムを読んだ時、やはりとても元気がでたんです。

>私たちが碁で笑い、泣き、感動できるのは、「弱い」人間であるからです。

>「弱さ」を持った人間-これが碁を打つための必要条件であり、私たちは「弱い」おかげで碁を楽しめるのです。

>「弱さ」を積極的に肯定し、「弱さ」を前提に碁を考えたっていいじゃないか

>カメラが発明されて、絵画は「似ていること」の価値を失うのではなく、

>むしろ「似せること」の束縛から解放されて、それまでよりはるかに大きな世界を手に入れたように感じられます。

>将来、「最善手」に価値がなくなる日が来たとして、それにしがみつくのではなく、そこから解放され、

>もっと大きな世界を手に入れることが可能だろうか。

>私はそれを信じつつも毎日祈らずにはいられません。

本因坊2期のメイエン先生がこういうことを言ってくれるんですよ。これを読んで元気が出る人って沢山いると思います。

(Oct 24, 2006 09:44:01 PM)

(もちろんnipparatさんの話も)

今日は風雨が強かったのですが、夕方、碁会所にいくとたくさんの人が碁を打っていて、

私も碁を打ちながら「『その日』がきても、この人達と一緒で、きっと私も碁を打つことをやめないな」と確信しました。

弱くたっていいじゃないですか。負けたっておもしろいんですから。

私はKGS2kで弱いものですから、メイエン先生の言葉にいつも勇気づけられています。

keigoさんご紹介のメイエン事件簿の話もそうですが、『読みの地平線』(メイエン先生著)にのっているコラムを読んだ時、やはりとても元気がでたんです。

>私たちが碁で笑い、泣き、感動できるのは、「弱い」人間であるからです。

>「弱さ」を持った人間-これが碁を打つための必要条件であり、私たちは「弱い」おかげで碁を楽しめるのです。

>「弱さ」を積極的に肯定し、「弱さ」を前提に碁を考えたっていいじゃないか

>カメラが発明されて、絵画は「似ていること」の価値を失うのではなく、

>むしろ「似せること」の束縛から解放されて、それまでよりはるかに大きな世界を手に入れたように感じられます。

>将来、「最善手」に価値がなくなる日が来たとして、それにしがみつくのではなく、そこから解放され、

>もっと大きな世界を手に入れることが可能だろうか。

>私はそれを信じつつも毎日祈らずにはいられません。

本因坊2期のメイエン先生がこういうことを言ってくれるんですよ。これを読んで元気が出る人って沢山いると思います。

(Oct 24, 2006 09:44:01 PM)

Re[1]:時期の見込み(10/22)

char さん

コンピュータチェスの最近の結果は、こっちが見やすかった。http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Chess#Chronology_of_computer_chess

GMに勝った後の機械たちは、捨てられてるみたいですね。所詮人間の物まねでは、(人間が挑戦する事で進歩するような真似まではできず)継続的に強くしようという試みが難しいのか、開発者のモチベーションが続かないのか、わかりませんが...

> はい。100年後には超高性能人工知能がすべてを決めてくれるようになっていて、「コンピューターを使って囲碁の真理を探求すべきかどうか」も決めてくれるかも知れませんね。

-----

おぉ。それは便利だ。何も考えなくて済みますね。

思慮深い人が作っただけのことはある。今日から悩みのない日々を何も考えずに生きていきます!

...なんてな。

アトムの時代には、人間も拒否反応が薄れて来るのかなぁ、と思う今日この頃。

たしか、アトム漫画では、過激な反対派も居たよなぁ。

やっぱ、永遠のテーマなのか知らん。

パネル討論「コンピュータの進歩で将棋は変わるか」

http://www.jaist.ac.jp/rccg/menu/publication/NL/NL20060609.pdf

コンピュータと人間の知能について最近感じたこと

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/TOPCOL/20060906/120875/

平成版名人戦移行問題とコンピュータ将棋で考える

http://1kikyaku.at.webry.info/200604/article_4.html

(Oct 24, 2006 09:58:30 PM)

GMに勝った後の機械たちは、捨てられてるみたいですね。所詮人間の物まねでは、(人間が挑戦する事で進歩するような真似まではできず)継続的に強くしようという試みが難しいのか、開発者のモチベーションが続かないのか、わかりませんが...

> はい。100年後には超高性能人工知能がすべてを決めてくれるようになっていて、「コンピューターを使って囲碁の真理を探求すべきかどうか」も決めてくれるかも知れませんね。

-----

おぉ。それは便利だ。何も考えなくて済みますね。

思慮深い人が作っただけのことはある。今日から悩みのない日々を何も考えずに生きていきます!

...なんてな。

アトムの時代には、人間も拒否反応が薄れて来るのかなぁ、と思う今日この頃。

たしか、アトム漫画では、過激な反対派も居たよなぁ。

やっぱ、永遠のテーマなのか知らん。

パネル討論「コンピュータの進歩で将棋は変わるか」

http://www.jaist.ac.jp/rccg/menu/publication/NL/NL20060609.pdf

コンピュータと人間の知能について最近感じたこと

http://techon.nikkeibp.co.jp/article/TOPCOL/20060906/120875/

平成版名人戦移行問題とコンピュータ将棋で考える

http://1kikyaku.at.webry.info/200604/article_4.html

(Oct 24, 2006 09:58:30 PM)

Re[1]:意思決定するための評価関数(10/22)

地球人 さん

たとえ話で申し訳ないですが、モンテカルロ碁というのはマリナーズのイチローのかわりに、外野に100人くらいバラバラと人を配置してどんな球も補球するようなものですね。

私はイチローを作ってどんな球でも補球できるプログラムを作るのが理想なのですが。

いずれにしてもモンテカルロ碁の出現は面白いのは確かです。 (Oct 24, 2006 10:59:30 PM)

私はイチローを作ってどんな球でも補球できるプログラムを作るのが理想なのですが。

いずれにしてもモンテカルロ碁の出現は面白いのは確かです。 (Oct 24, 2006 10:59:30 PM)

Re:風雨が強まる中、碁会所へ出かけてきました(10/22)

nipparat

さん

hexagobanさん

>>将来、「最善手」に価値がなくなる日が来たとして、それにしがみつくのではなく、そこから解放され、

>>もっと大きな世界を手に入れることが可能だろうか。

やはり慰め的な印象はありますが、私もその時が近づけばそう期待するでしょうね。

機械が絵画を描いても、「これは機械が書いたので感動がない」と言い張れますが、勝負事はどうしても白黒がつくのがつらい所ですね。

でもGOさんも言ってましたが、最強囲碁ができた後は、碁会所での人と人との直接のふれ合いが見直されるかも知れないですね。 (Oct 24, 2006 11:14:48 PM)

>>将来、「最善手」に価値がなくなる日が来たとして、それにしがみつくのではなく、そこから解放され、

>>もっと大きな世界を手に入れることが可能だろうか。

やはり慰め的な印象はありますが、私もその時が近づけばそう期待するでしょうね。

機械が絵画を描いても、「これは機械が書いたので感動がない」と言い張れますが、勝負事はどうしても白黒がつくのがつらい所ですね。

でもGOさんも言ってましたが、最強囲碁ができた後は、碁会所での人と人との直接のふれ合いが見直されるかも知れないですね。 (Oct 24, 2006 11:14:48 PM)

勘違い

地球人 さん

何か原爆開発と囲碁開発を同列に論じてもしらけるばかりと思いますが。

皆さん、ネット碁はたまにやるでしょう。碁会所でよく聞く言葉に「ネットの碁なんてあんなのは碁じゃない」「面と向かってやるのが本当の碁だろ」てな言葉をね。

そういう方々に対してはどうお答えするのでしょうか。

われわれは50歩100歩の世界に住んでいるのだと思います。完全菜食主義者にかかれば、巷の菜食主義者は根性が足らんといわれるかも。

自意識や自尊心だけで他人の開発をストップできる根拠にはならないだろうし。

ところで皆さん、囲碁対局ではないですが、ある部分局面入力するとこれは何年、何月どの棋戦で誰が打って勝率はとか勝敗はとか瞬時にでるソフトがあれば使いますか、必要ないですか? いわゆる囲碁エキスパートですが。そういうソフトならかまわないのですか。

(Oct 24, 2006 11:33:32 PM)

皆さん、ネット碁はたまにやるでしょう。碁会所でよく聞く言葉に「ネットの碁なんてあんなのは碁じゃない」「面と向かってやるのが本当の碁だろ」てな言葉をね。

そういう方々に対してはどうお答えするのでしょうか。

われわれは50歩100歩の世界に住んでいるのだと思います。完全菜食主義者にかかれば、巷の菜食主義者は根性が足らんといわれるかも。

自意識や自尊心だけで他人の開発をストップできる根拠にはならないだろうし。

ところで皆さん、囲碁対局ではないですが、ある部分局面入力するとこれは何年、何月どの棋戦で誰が打って勝率はとか勝敗はとか瞬時にでるソフトがあれば使いますか、必要ないですか? いわゆる囲碁エキスパートですが。そういうソフトならかまわないのですか。

(Oct 24, 2006 11:33:32 PM)

Re[2]:時期の見込み(10/22)

nipparat

さん

charさん

いろいろ情報提供ありがとうございます。

将棋の方は、当然ながら最強コンピューター後への心構えと準備は着々とできているようですね。

人の感性はだんだん変わっていくのは確かですね。100年前の人が現代日本の様子を見たら卒倒するでしょうからね。 (Oct 24, 2006 11:58:31 PM)

いろいろ情報提供ありがとうございます。

将棋の方は、当然ながら最強コンピューター後への心構えと準備は着々とできているようですね。

人の感性はだんだん変わっていくのは確かですね。100年前の人が現代日本の様子を見たら卒倒するでしょうからね。 (Oct 24, 2006 11:58:31 PM)

Re:勘違い(10/22)

nipparat

さん

地球人さん

おかしいと言われるでしょうが、最強囲碁ソフト出現に関しては簡単には受け入れられない壁なのです。

ただ、私の場合もだんだんコンピューター関連の物事に慣れてきてますね。以前、将棋の棋士がデータをパソコン入れて研究しているというのを聞いてすごく味気ないような気がしたけれど、今はあまり抵抗ないですね。

もちろんネット碁もやりますが、一方でネット碁は碁じゃないという人の思いもわかります。 (Oct 25, 2006 02:20:39 AM)

おかしいと言われるでしょうが、最強囲碁ソフト出現に関しては簡単には受け入れられない壁なのです。

ただ、私の場合もだんだんコンピューター関連の物事に慣れてきてますね。以前、将棋の棋士がデータをパソコン入れて研究しているというのを聞いてすごく味気ないような気がしたけれど、今はあまり抵抗ないですね。

もちろんネット碁もやりますが、一方でネット碁は碁じゃないという人の思いもわかります。 (Oct 25, 2006 02:20:39 AM)

Re[1]:意思決定するための評価関数(10/22)

みんみん猫0707

さん

わださん、ご教示ありがとうございます。モンテカルロ碁は知りませんでした。ま、しかし9路盤ならば、虱つぶしに読むという開発方法でも、そこそこ強いソフトは作れるだろう、とディープブルーの頃に囲碁部のOBで電脳業界の友人と話した事を思い出しました。

でもモンテカルロとやらでも着手決定のアルゴリズムはどうなっとるんじゃ、という疑問は残る私でございました。nipparatさんのお宅で電脳オタクな話をするのも何でございますから、続きは私のブログででもと思います。 (Oct 25, 2006 04:52:24 AM)

でもモンテカルロとやらでも着手決定のアルゴリズムはどうなっとるんじゃ、という疑問は残る私でございました。nipparatさんのお宅で電脳オタクな話をするのも何でございますから、続きは私のブログででもと思います。 (Oct 25, 2006 04:52:24 AM)

Re[1]:勘違い(10/22)

地球人 さん

nipparatさん

目の前に最強でなくても県代表クラスのプログラムがあれば手を出しませんか?

私なら好奇心があるのでいの一番に手をだします。

かつてチェスのインターナショナルマスターで優れたプログラマーでもあるイギリスのデビット レビーがさかんにチェスプログラマーを挑発し、対プログラムで賭けをしたことがありました。

nipparatさん、どんどん挑発してください。

パンダの虎、最強プログラムを9子で粉砕するか!

なら挑戦うけますか?

まだ数年はかかると思うけどね。

ま、当分言葉の上での話になるので、現実味に乏しいのですが。

そういえば、昔レビーが将棋プログラムのプロトタイプ開発したというのでイギリスまで打ち合わせに行ったことがあります。(プロトタイプだが森田将棋より強かった。当時そこでバイトしていたのが「お父さんの囲碁」等の最強開発者マイケル ライス君です)。

某おもちゃメーカーが開発費数千万出すというので進んでいたのですがゲーム専用機が先にでてご破算でした。

商業的に考えてみれば、毎年0.3子づつ強くなって長くソフトで稼いでいくほうが得策かもですね。

私は昔はともかく、今は純粋な暇をみつけてやる日曜プログラマーですので、できるできないはともかくとして少しでも強くしたいだけです。

かつてマックスウエーバーがいったように記憶していますが、健全な社会(資本主義?)で必要なのは、近代法(個人の権利・義務が確立されていること)と近代科学(反証をゆるすこと)と複式簿記(バランスがとれていること)の3点が必要といったような。

世の中の社会性のある開発等は世に出す限り、社会問題になるという前提で、広範な合意が必要ですが、囲碁プログラムにそれほどの社会性はないように思われます。

そうすればそれは単に好き嫌いの範疇にとどまりますのでね。

久しぶりに有給とったので長文になりました。 (Oct 25, 2006 10:22:28 AM)

目の前に最強でなくても県代表クラスのプログラムがあれば手を出しませんか?

私なら好奇心があるのでいの一番に手をだします。

かつてチェスのインターナショナルマスターで優れたプログラマーでもあるイギリスのデビット レビーがさかんにチェスプログラマーを挑発し、対プログラムで賭けをしたことがありました。

nipparatさん、どんどん挑発してください。

パンダの虎、最強プログラムを9子で粉砕するか!

なら挑戦うけますか?

まだ数年はかかると思うけどね。

ま、当分言葉の上での話になるので、現実味に乏しいのですが。

そういえば、昔レビーが将棋プログラムのプロトタイプ開発したというのでイギリスまで打ち合わせに行ったことがあります。(プロトタイプだが森田将棋より強かった。当時そこでバイトしていたのが「お父さんの囲碁」等の最強開発者マイケル ライス君です)。

某おもちゃメーカーが開発費数千万出すというので進んでいたのですがゲーム専用機が先にでてご破算でした。

商業的に考えてみれば、毎年0.3子づつ強くなって長くソフトで稼いでいくほうが得策かもですね。

私は昔はともかく、今は純粋な暇をみつけてやる日曜プログラマーですので、できるできないはともかくとして少しでも強くしたいだけです。

かつてマックスウエーバーがいったように記憶していますが、健全な社会(資本主義?)で必要なのは、近代法(個人の権利・義務が確立されていること)と近代科学(反証をゆるすこと)と複式簿記(バランスがとれていること)の3点が必要といったような。

世の中の社会性のある開発等は世に出す限り、社会問題になるという前提で、広範な合意が必要ですが、囲碁プログラムにそれほどの社会性はないように思われます。

そうすればそれは単に好き嫌いの範疇にとどまりますのでね。

久しぶりに有給とったので長文になりました。 (Oct 25, 2006 10:22:28 AM)

Re[2]:勘違い(10/22)

nipparat

さん

その時

char さん

どうせなら、ここに書き連ねようと思い。

前半は実話です。

前の日にボロ負けして、もうヤンナイ!とスネていた子供に、「明日の朝日の大盤解説で、指導碁あるよ。」とささやいただけで、「え、ほんと」という顔で見返してくる。子供たちだけのための大盤解説。去年申し込んで外れてたけど、今年敗者復活?で連絡があった。

子供たちの憧れの棋士が、目の前に立つだけで、皆の顔つきが違う。

帰りには、「指導碁、負けたけど楽しかった!」とはしゃいでる。げんきんなもんだ、と思った。

憧れのプロ棋士と話をしたり、ましてや、碁を打てれば最高の気分になれるのだろう。それだけの力が、そこにはある。

(ここからは想像です)

強いもの極めたものにあこがれる、ってのは、子供たちのDNAに組み込まれてるのだと思う。

先の会場で大きい子でも小学校4年まだだろうか。プロになれる子は、正直この中の子で1人でもいるだろうか。でも、成れないと、確信している子は居ないだろう。

仮に、機械が名人を倒したとしましょう。

でも、機械にあこがれ、機械になりたがる子は、さすがに居ないだろう。

可能性としてではあるが、先の子供たちが名人になる可能性は、ほんの0.00001%かも知れないが、確かにある。

が、機械には、絶対になれない。0%です。この差は、非常に大きいと感じます。

そんな訳で、わたしは、機械が名人に勝つ事で失うもの(子供たちの夢や憧れ)がある、と主張しています。

その時、失ったものに匹敵するものが得られると言う確信が持てません。

理屈のわかる大人なら、頭で状況を理解するのでしょうが、子供たちはどうなんでしょう?意外に柔軟に考えるのでしょうか?

ゲームとしての面白さが、わたしのレベルで変わるはずは無いと私はわかるのですが。

マイナスのイメージしか浮かばない私は、マイナス思考なのかしらん? (Oct 25, 2006 11:43:02 PM)

前半は実話です。

前の日にボロ負けして、もうヤンナイ!とスネていた子供に、「明日の朝日の大盤解説で、指導碁あるよ。」とささやいただけで、「え、ほんと」という顔で見返してくる。子供たちだけのための大盤解説。去年申し込んで外れてたけど、今年敗者復活?で連絡があった。

子供たちの憧れの棋士が、目の前に立つだけで、皆の顔つきが違う。

帰りには、「指導碁、負けたけど楽しかった!」とはしゃいでる。げんきんなもんだ、と思った。

憧れのプロ棋士と話をしたり、ましてや、碁を打てれば最高の気分になれるのだろう。それだけの力が、そこにはある。

(ここからは想像です)

強いもの極めたものにあこがれる、ってのは、子供たちのDNAに組み込まれてるのだと思う。

先の会場で大きい子でも小学校4年まだだろうか。プロになれる子は、正直この中の子で1人でもいるだろうか。でも、成れないと、確信している子は居ないだろう。

仮に、機械が名人を倒したとしましょう。

でも、機械にあこがれ、機械になりたがる子は、さすがに居ないだろう。

可能性としてではあるが、先の子供たちが名人になる可能性は、ほんの0.00001%かも知れないが、確かにある。

が、機械には、絶対になれない。0%です。この差は、非常に大きいと感じます。

そんな訳で、わたしは、機械が名人に勝つ事で失うもの(子供たちの夢や憧れ)がある、と主張しています。

その時、失ったものに匹敵するものが得られると言う確信が持てません。

理屈のわかる大人なら、頭で状況を理解するのでしょうが、子供たちはどうなんでしょう?意外に柔軟に考えるのでしょうか?

ゲームとしての面白さが、わたしのレベルで変わるはずは無いと私はわかるのですが。

マイナスのイメージしか浮かばない私は、マイナス思考なのかしらん? (Oct 25, 2006 11:43:02 PM)

Re:その時(10/22)

地球人 さん

>理屈のわかる大人なら、頭で状況を理解するのでしょうが、子供たちはどうなんでしょう?意外に柔軟に考えるのでしょうか?

小学生の子供たちに碁を13人ほど教えています。梅沢さんの入門ビデオ見せても5分もたつとモゾモゾしだし、よそ見を始めます。

時々IGOWINという9路盤ソフトを持参しますが眼の色がかわります。順番待ちで大変です。一人2回までに制限しますが人気バツグンです。今の子供は機械慣れしているのか人とかソフトとかの先入観はありません。

ジャック。モノーがいうように実際、人工物と自然のものとの区別は物理的にも心理的にも難しいのです。

子供はあるがままの心象や環境を受け入れていきます。

それを取捨選択できることで大人になっていくのだと思います。私はようするに選択枝がたくさんある多様性を認める社会のほうが幸せな気がするのですが。

>

>ゲームとしての面白さが、わたしのレベルで変わるはずは無いと私はわかるのですが。

>マイナスのイメージしか浮かばない私は、マイナス思考なのかしらん?

-----

(Oct 26, 2006 12:00:05 AM)

小学生の子供たちに碁を13人ほど教えています。梅沢さんの入門ビデオ見せても5分もたつとモゾモゾしだし、よそ見を始めます。

時々IGOWINという9路盤ソフトを持参しますが眼の色がかわります。順番待ちで大変です。一人2回までに制限しますが人気バツグンです。今の子供は機械慣れしているのか人とかソフトとかの先入観はありません。

ジャック。モノーがいうように実際、人工物と自然のものとの区別は物理的にも心理的にも難しいのです。

子供はあるがままの心象や環境を受け入れていきます。

それを取捨選択できることで大人になっていくのだと思います。私はようするに選択枝がたくさんある多様性を認める社会のほうが幸せな気がするのですが。

>

>ゲームとしての面白さが、わたしのレベルで変わるはずは無いと私はわかるのですが。

>マイナスのイメージしか浮かばない私は、マイナス思考なのかしらん?

-----

(Oct 26, 2006 12:00:05 AM)

つぶやき(酔文)

nipparat

さん

そこまで悲観することはないでしょう

学生 さん

まず、技術的な誤解があるようなので説明します。

>囲碁は、人間が楽しんだり頭を鍛えたり真理を夢見た

>りするものである。機械が真理を探究しては困るので

>ある。

この「真理の探究」というのは実際問題不可能です。

そもそも、「真理」と言うからには各局面の勝ち負けまでわからなければいけません。

それには、モンテカルロ法のような勝つためのアルゴリズムではなくて、完全に局面を終局まで読み切ることが必要になります。そのためには大量の局面の勝ちか負けかの情報を判断する必要がありますが、その、数やなんと全宇宙の水素原子の数(数量比で宇宙全体の90%以上)を優に超えます。現実的には絶対読み切り不可能な数です。それに、ゲーム木(ゲームの読み筋を構造として持つ)の構成を

考えれば、もっと現実的でありません。量子コンピュータでも無理です。

それに、仮に囲碁のプロ最高峰にプログラムが勝ったとしても、それは、どこまで行っても「囲碁において、良い手を人間より高い精度で発見できる」ということでしかないようにおもいます。決して真理の究明ではありません。当然、コンピュータの手がいつも正しいわけではなく、時に間違います。ですから、人間が頭を働かせて考えることが否定されることはないはずです。むしろ人間が考えることにこそ意味があるという事実は揺るぎようがないのです。

(Jul 31, 2009 02:47:44 PM)

>囲碁は、人間が楽しんだり頭を鍛えたり真理を夢見た

>りするものである。機械が真理を探究しては困るので

>ある。

この「真理の探究」というのは実際問題不可能です。

そもそも、「真理」と言うからには各局面の勝ち負けまでわからなければいけません。

それには、モンテカルロ法のような勝つためのアルゴリズムではなくて、完全に局面を終局まで読み切ることが必要になります。そのためには大量の局面の勝ちか負けかの情報を判断する必要がありますが、その、数やなんと全宇宙の水素原子の数(数量比で宇宙全体の90%以上)を優に超えます。現実的には絶対読み切り不可能な数です。それに、ゲーム木(ゲームの読み筋を構造として持つ)の構成を

考えれば、もっと現実的でありません。量子コンピュータでも無理です。

それに、仮に囲碁のプロ最高峰にプログラムが勝ったとしても、それは、どこまで行っても「囲碁において、良い手を人間より高い精度で発見できる」ということでしかないようにおもいます。決して真理の究明ではありません。当然、コンピュータの手がいつも正しいわけではなく、時に間違います。ですから、人間が頭を働かせて考えることが否定されることはないはずです。むしろ人間が考えることにこそ意味があるという事実は揺るぎようがないのです。

(Jul 31, 2009 02:47:44 PM)

そこまで悲観することはないでしょう

学生 さん

(続き)

また、囲碁で名人がコンピュータに敗れたら開発はそこで終わるか、人間対コンピュータの図式は消えて、

コンピュータvsコンピュータということになっていくと思います。もちろん人間vs人間はそれまでどおり続くでしょう。

チェスでコンピュータが人間に勝ったときも、それ以降はあまりチェスの研究はされなくなりましたし、チェスのチャンピオンに勝ったコンピュータ(ディープブルー)にいたっては

解体されて一部が展示されているだけという始末です。

研究者がプログラムを書く動機ですが、それは、

人間が、囲碁でもっと強くなりたい、と思う気持ちと似ていますね。より強いコンピュータを作りたいという至って自然な動機だと思います。あと、パターン認識やアルゴリズム研究を発展させるテーマとしてコンピュータ囲碁は意味のあるものだと思います。

>>動機不順なのか、何も考えてないのか

ということにはならないでしょう。

(Jul 31, 2009 02:49:53 PM)

また、囲碁で名人がコンピュータに敗れたら開発はそこで終わるか、人間対コンピュータの図式は消えて、

コンピュータvsコンピュータということになっていくと思います。もちろん人間vs人間はそれまでどおり続くでしょう。

チェスでコンピュータが人間に勝ったときも、それ以降はあまりチェスの研究はされなくなりましたし、チェスのチャンピオンに勝ったコンピュータ(ディープブルー)にいたっては

解体されて一部が展示されているだけという始末です。

研究者がプログラムを書く動機ですが、それは、

人間が、囲碁でもっと強くなりたい、と思う気持ちと似ていますね。より強いコンピュータを作りたいという至って自然な動機だと思います。あと、パターン認識やアルゴリズム研究を発展させるテーマとしてコンピュータ囲碁は意味のあるものだと思います。

>>動機不順なのか、何も考えてないのか

ということにはならないでしょう。

(Jul 31, 2009 02:49:53 PM)

Re:そこまで悲観することはないでしょう(10/22)

nipparat

さん

学生さん

コメントありがとうございます。この記事は3年前なのですが、たくさんコメントいただいたり、今年は大学の研究室に見学に行ったりして、技術的なことについてだいぶ教えていただきました。囲碁の解明はされないとのことでホッとしていますが、モンテカルロ碁の進歩でこの3年で人を超えるXデーは相当に現実的なものになったようですね。(今年の2/12の記事で電通大でのモンテカルロ体験について書いてます)

対局ソフトの開発が他の分野で役に立つのも理解できるのですが、Xデーが来てほしくないという儚い思いばかりは変わらないと思います。 (Jul 31, 2009 11:31:22 PM)

コメントありがとうございます。この記事は3年前なのですが、たくさんコメントいただいたり、今年は大学の研究室に見学に行ったりして、技術的なことについてだいぶ教えていただきました。囲碁の解明はされないとのことでホッとしていますが、モンテカルロ碁の進歩でこの3年で人を超えるXデーは相当に現実的なものになったようですね。(今年の2/12の記事で電通大でのモンテカルロ体験について書いてます)

対局ソフトの開発が他の分野で役に立つのも理解できるのですが、Xデーが来てほしくないという儚い思いばかりは変わらないと思います。 (Jul 31, 2009 11:31:22 PM)

Re:続 囲碁ソフト開発者に警告する(10/22)

後手有利 さん

後手若干有利

1.この棋譜の別れは次は後手の手番である

2.先手は多少厚いが地がせまい

3.後手は多少薄いが地が若干広い

1+2+3で後手有利です。コミ5目半ならば許せる分かれですが、6目半では多少悪いと考えてよい。何年後になるかわかりませんがコミは7目半になります。このときは明らかに黒悪いと評価されると思います。

局面の評価するときよく先手着手直後の盤面評価しますが、このときは後手の着手を考慮に入れた判断をすべきと考えます。 (Aug 28, 2009 11:21:15 AM)

1.この棋譜の別れは次は後手の手番である

2.先手は多少厚いが地がせまい

3.後手は多少薄いが地が若干広い

1+2+3で後手有利です。コミ5目半ならば許せる分かれですが、6目半では多少悪いと考えてよい。何年後になるかわかりませんがコミは7目半になります。このときは明らかに黒悪いと評価されると思います。

局面の評価するときよく先手着手直後の盤面評価しますが、このときは後手の着手を考慮に入れた判断をすべきと考えます。 (Aug 28, 2009 11:21:15 AM)

Re[1]:続 囲碁ソフト開発者に警告する(10/22)

nipparat

さん

後手有利さん

コメントありがとうございます。プロの方ですか?

近く7目半になるというのは、そういう話が出ているのですか?

この記事を書いた後に、たくさんこの形打ってますが、確かに黒だと苦しいというのが実感です。この解説の時は、王9段黒乗り~白もやれるかも、くらいの感じでした。

それにしても、古い記事に建て続けにコメントがついて驚きですが、どこかでリンクされてるのかしら? (Aug 28, 2009 07:41:33 PM)

コメントありがとうございます。プロの方ですか?

近く7目半になるというのは、そういう話が出ているのですか?

この記事を書いた後に、たくさんこの形打ってますが、確かに黒だと苦しいというのが実感です。この解説の時は、王9段黒乗り~白もやれるかも、くらいの感じでした。

それにしても、古い記事に建て続けにコメントがついて驚きですが、どこかでリンクされてるのかしら? (Aug 28, 2009 07:41:33 PM)

Re:続 囲碁ソフト開発者に警告する(10/22)

skid さん

囲碁、というゲームに解をもたらすべくコンピュータという

道具を用い、また囲碁に特化したソフトウェアを開発し、

これをもって「囲碁」というゲームに解を出す。

これは「囲碁」というゲームを創り出した先人たちとの直接

の勝負であり、間違いなく「人間対人間」の真剣勝負である。

この勝負に対し、先人の英知と、人間が持つ技術の集大成たる

道具たちいずれについても理解の足りない外野はまったく

口出しする権利を持たないと思う。

この勝負の過程においてコンピュータとソフトウェアを

駆使して「囲碁」を解明しようとする側が、最高峰の人間、

「名人」と呼ばれる格のプレイヤーを破ることがいつかは

あるかもしれない。

だがこれによって何が起こるかはゲームの本質とは関係ない。

ただ、「名人」とされるプレイヤーが、より「格上」の

プレイヤーに敗れただけのことである。

「道具」を使っているが、プログラムを書くのは人間である。

この「コンピュータ」と呼ばれることになるであろう人間は

そもそも「名人」など眼中になく、ただ「囲碁」との勝負を

しているのだ。

この1点においてこの「コンピュータ」は志の点で「名人」

のはるか上に存在すると思う。

話は戻るが、「囲碁」というゲームのプレイヤー諸氏が

「コンピュータ」氏に「名人」が敗れれば気勢をそがれる

のは間違いない。

囲碁のコミュニティも縮小していくだろう。

しかしこのマイナスをもって「囲碁」というゲームへの挑戦に

待ったをかけるのは醜い。

囲碁というゲームに対する回答を「出してはいけない」とは、

囲碁というゲームを「プレイするな」と同義ではないのか。 (Sep 18, 2012 07:41:12 PM)

道具を用い、また囲碁に特化したソフトウェアを開発し、

これをもって「囲碁」というゲームに解を出す。

これは「囲碁」というゲームを創り出した先人たちとの直接

の勝負であり、間違いなく「人間対人間」の真剣勝負である。

この勝負に対し、先人の英知と、人間が持つ技術の集大成たる

道具たちいずれについても理解の足りない外野はまったく

口出しする権利を持たないと思う。

この勝負の過程においてコンピュータとソフトウェアを

駆使して「囲碁」を解明しようとする側が、最高峰の人間、

「名人」と呼ばれる格のプレイヤーを破ることがいつかは

あるかもしれない。

だがこれによって何が起こるかはゲームの本質とは関係ない。

ただ、「名人」とされるプレイヤーが、より「格上」の

プレイヤーに敗れただけのことである。

「道具」を使っているが、プログラムを書くのは人間である。

この「コンピュータ」と呼ばれることになるであろう人間は

そもそも「名人」など眼中になく、ただ「囲碁」との勝負を

しているのだ。

この1点においてこの「コンピュータ」は志の点で「名人」

のはるか上に存在すると思う。

話は戻るが、「囲碁」というゲームのプレイヤー諸氏が

「コンピュータ」氏に「名人」が敗れれば気勢をそがれる

のは間違いない。

囲碁のコミュニティも縮小していくだろう。

しかしこのマイナスをもって「囲碁」というゲームへの挑戦に

待ったをかけるのは醜い。

囲碁というゲームに対する回答を「出してはいけない」とは、

囲碁というゲームを「プレイするな」と同義ではないのか。 (Sep 18, 2012 07:41:12 PM)

Re[1]:続 囲碁ソフト開発者に警告する(10/22)

nipparat

さん

skidさん

>囲碁のコミュニティも縮小していくだろう。

コンピューター関係の方が、コンピューター名人の出現が囲碁のコミニュティーに与えるマイナス面があることを肯定されているのは、あまりなかったので新鮮です。

現実に開発を抑制することはできないですし、仕方ないことです。実際この数年の間に相当に所まで来てますね。囲碁のコミュニティーも含めて愛している者は快く思ってませんよ、ということです。それも仕方ないことですね。ついでに、すべての囲碁を打つ人は、人間の頭脳では永遠に解明不可能なゲームであると承知してプレイしていると思います。

一番不可解なのは、囲碁を生活の糧にしている人が、コンピューター名人が出現した時のことを全く想像できずに、はしゃいでいる事です。 (Sep 18, 2012 08:26:50 PM)

>囲碁のコミュニティも縮小していくだろう。

コンピューター関係の方が、コンピューター名人の出現が囲碁のコミニュティーに与えるマイナス面があることを肯定されているのは、あまりなかったので新鮮です。

現実に開発を抑制することはできないですし、仕方ないことです。実際この数年の間に相当に所まで来てますね。囲碁のコミュニティーも含めて愛している者は快く思ってませんよ、ということです。それも仕方ないことですね。ついでに、すべての囲碁を打つ人は、人間の頭脳では永遠に解明不可能なゲームであると承知してプレイしていると思います。

一番不可解なのは、囲碁を生活の糧にしている人が、コンピューター名人が出現した時のことを全く想像できずに、はしゃいでいる事です。 (Sep 18, 2012 08:26:50 PM)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

Comments