遥統番外編14

実は仲良し?それは後に“統一戦争世代”と呼ばれる子どもたちが、貴族学校第7学年のころのある秋の日のこと。

ゼロ・アリオーシュは困っていた。完璧、と言っても過言ではない美しい顔の眉間に少ししわを寄せ、どうしようかと考えている。

その理由は簡単だ。親友のベイト・ネイロスが風邪を引いてしまい、帰りはいつも彼の家の馬車に乗っていたため、帰る手段がないのだ。不幸は重なってか妹も「お腹が痛い」と言って学校を休んだため、妹を迎えに来る馬車もない。弟は部活をやっていないからもう帰ってしまっている。馬術部から馬を拝借して帰るということも考えたが、生憎先生方からの評価があまりよろしくないゼロに、それをやる勇気はなかった。第一、乗馬はあまり得意ではない。

現在交際中のユフィ・ナターシャが南の貴族で、徒歩でも30分ほどの屋敷に住んでいるためそこに向かおうとも思ったのだが、馬車を借りるだけに訪れるのもなんだか気が引けた。間違いなく馬車を用意してくれて、きっとユフィも一緒にその馬車に乗ってそれなりに楽しく帰れるのだろうが、なんだかかっこ悪い気がするのだ。そういうところにゼロは妙に律儀だった。

「ベイトめ……」

と、一人ぶつぶつと呟いてもなんにも解決はしないのは分かっているのだが、無意識のうちにそう呟いている自分には気付いていないようだ。

「あら? こんなところでいかがされましたか?」

突如聞き覚えのある声がゼロの耳に届いた。物腰穏やかなのだが、芯の通った凛とした声だった。ゼロは一瞬ぎくりと身を竦ませて、ゆっくりと振り返った。

「いや、ちょっと、な」

おそらく声が上ずっただろう。そんな風に自己分析しても、何にも意味はないのだが。

そんな彼を見て、声をかけてきた女性がくすっと微笑む。一挙一動が優雅で、つい見とれてしまう可憐さが秘められている。だが、身体の運びはそこらのお嬢さまでは到底できない、無駄のないものだというのだから驚きだ。

「私の模擬刀を折ってしまったことで、まだ私が怒ってるとお思いなのですか?」

またゼロがぎくりとした。冷や汗が背中を伝うのが分かる。普段はクールで2枚目な彼のこんな状況を見れば、彼のファンはどう思うのだろうか。

「初めから怒ってなどいませんと申し上げたじゃありませんか」

口元に手を当て、少女がくすくすと笑う。思わず目を奪われる、妖精のような仕草。

「形あるものいずれ滅す。そういうでしょう?」

「たしかに、な」

だが、女という生き物の言葉を迂闊に信じてしまってはいけないとゼロは知っている。ユフィもそうだったが、以前交際していたシアラには何度そう思わされたことか。

「彼女と待ち合わせでも?」

不意に話を戻され、一瞬ゼロは何のことか判断できなかった。たしかに、校門はゼロとユフィがよく待ち合わせする場所だが、今日は違うのだ。

ゼロが首を振ると、彼女は小首を傾げて「では?」と問う。

「ほら、ベイトとセシリアが休みだから、帰る手段がなくてな。どうしようか考えているところだ」

「あらあら」

肩を竦めて言ったゼロに対し、彼女はにこりと笑って相槌を打つ。なんだか、彼女と話すとどうも調子が狂うようだ。

「手段ならありますよ」

予想外の彼女の言葉に、ゼロがはてなを浮かべる。

「お忘れですか? 私も西の者なんですよ?」

くすりと笑って、西四家の一つ、グレムディア家の一人娘、ミュー・グレムディアはそう告げた。

揺れる馬車の中、慣れない空気にゼロは少し戸惑っていた。無論、馬車に慣れないのではない。ミューと二人、という状況が慣れないのだ。

彼女の提案を断る理由を見つけられなかったゼロは、素直に彼女の馬車に乗せてもらうことにした。

―――案外、世の中ってのは適当にできてるもんだ。

ゼロがそんなことを思いながら外を眺めていた。自分と20センチほどの間を空けて、人形のように美しいミューが座っているのだ。さきほど彼女の表情から、微笑が消えることはない。別にゼロと一緒にいるからではなく、彼女はいつもこの表情だ。令嬢然とした雰囲気なのに、実は剣術部でもかなりの実力者であると言って何人の者が信じるだろうか。

「ユフィさんとは、順調ですか?」

ゼロがあれこれと考えていると、ミューがこちらを向いて、話しかけてきた。

「ん? まあまあじゃないか?」

と、適当に答えるゼロに彼女はまたいつものようにくすくす笑って。

「仲がよろしいのはいいことですね」

なんて言ってくる。

「否定はしないよ」

どうして自分はここで気のきいた言葉の一つも言えないのか、と常々思ったりもするのだが、そこは性格の問題なのだろう。

「いずれは私も、よき殿方と一緒になりたいものです」

その時の彼女の心の中に、後にゼロが虎狼九騎将となったさい、最も信頼した騎士、グレイ・アルウェイがいたことは、このときの彼には知る由もない。

「ミューなら、引く手数多じゃないのか?」

「そう見えますか?」

「いや、そんな不思議そうな顔されても……。お前、けっこう美人な自覚ある?」

ゼロの言葉に、ミューは意味が分からない、という風に目を点にする。そして少し経ってから彼の言葉の意味を理解したのだろう、頬を赤くした。

「ご、ご冗談を! 私よりも綺麗な方はいっぱいいますし、私なんか下の下もいいところです!」

ゼロは彼女が慌てるところを初めて見た。普段は落ち着いていて、おしとやかで、微笑を崩さない彼女だが、こういう年相応な面もあるのだ。少し、卑下しすぎな気もするが。

「ルーの情報だが、けっこう人気あるらしいぞ?」

「そ、そんな!」

耳まで真っ赤にして照れる彼女を、ゼロはふつうに可愛いと思った。そういえばユフィも最初はこんな感じだった。今ではお互いにいい意味で慣れすぎてしまったのかもしれない。

「意外とすごい近くに、想いを寄せてる奴いるかもな」

とどめと言わんばかりにゼロがそう囁くと、ミューは「う~」と小さく唸ってゼロを上目遣いに睨んだ。

「あんまりいじめないでください……」

少し頬を膨らませて文句を言うミューを見て、思わずゼロは声を上げて笑ってしまった。普段の彼女からは想像もつかない表情だった。

―――ま、こんな日もたまにはいいか。

笑いながらゼロは嬉しそうにそう思っていた。

最後のゼロの台詞は口からでまかせだったのだが、ちょうどその時に西四家の一つ、コールグレイ家の末っ子がくしゃみをしたとかしなかったとか……。

彼女が後に虎狼九騎将に特例抜擢され、統一戦争の際には獅子奮迅の活躍をするとは、ゼロはもちろん、本人もまだ知る由もない。

いや、戦争が起こることなど、この時の彼らからすれば予想など出来ないことなのだ。戦いは、悲しみしか生まないのだから。

余談だが、翌日ゼロがグレムディア家の馬車に乗って二人で帰ったことがなぜかユフィにばれ、「どうしてうちに来なかったの?!」とゼロが怒られたことは言うまでもない。ゼロからすれば何故ばれたのか、さっぱり見当もつかず不思議に思っていたのだが、そのときの彼には平謝りするしかできることはなかったのだった。

その二人のケンカを見て、とある北の貴族の少年が不敵に笑っていたことは、言わずもがなか。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- がんばれ!地方競馬♪

- 12/2水沢・金沢・園田の1点勝負

- (2025-12-01 22:22:02)

-

-

-

- 何か手作りしてますか?

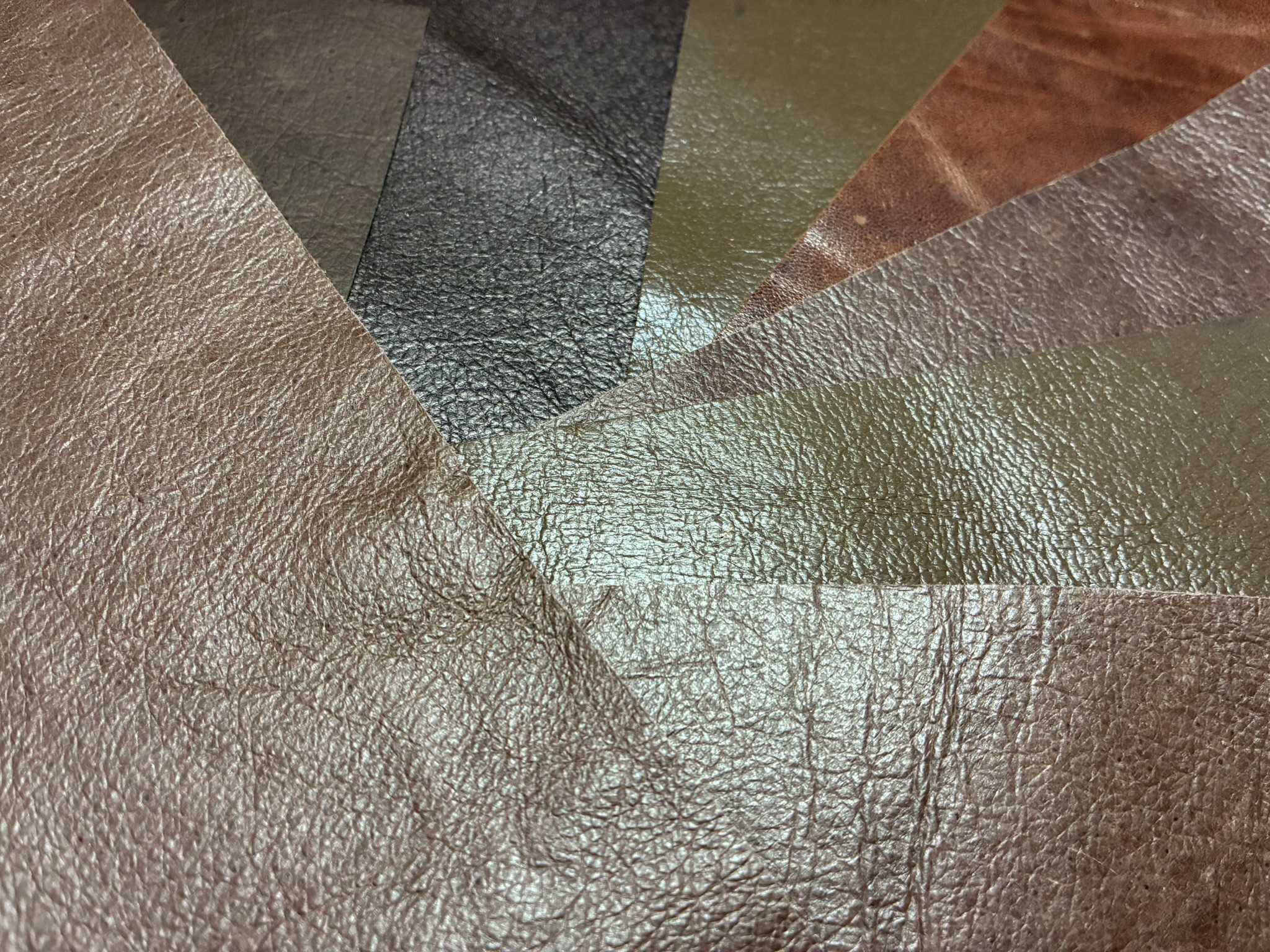

- カードケースを作る その1

- (2025-12-01 20:08:13)

-

-

-

- 戦闘機の写真を撮るのが好き!

- 三沢基地航空祭2025.09.21

- (2025-11-25 06:30:06)

-

© Rakuten Group, Inc.