カテゴリ: 障がい福祉

図解 人的資本経営 [ 岡田幸士 ]

戦略的人的資本の開示 運用の実務 [ 一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアム ]

人的資本経営とは、人材を「資本」と捉え投資の対象とし、企業価値を高めていく経営手法です。企業に対する人的資本の情報開示要請が強まるなか、世界中で注目が高まっている人的資本経営。企業価値を高める経営手法として重要視されつつあるものの、従来の経営スタイルとは何が違うのか、具体的にどう取.り組んでいけばよいのか分からず、頭を悩ませている企業担当者も多いようです。

この記事では、人的資本経営が求められる背景や人材戦略に必要な視点・要素から、情報開示を巡る国内外の動きや人的資本経営の取り組み方まで詳しく解説します。今の時代に必要な経営スタイルを理解し、人的資本経営への取り組みを進めていきましょう。

人的資本経営とは?

人的資本経営とは、従業員が持つ知識や能力を「資本」とみなして投資の対象とし、持続的な企業価値の向上につなげる新しい経営の在り方です。

外部環境の変化に対応し企業価値を高めるためには、人材を「コスト」や「資源」ではなく「投資対象の資本」として捉え、人材の価値を引き出す経営スタイルが不可欠です。また、人的資本に関する情報は「企業の将来性を判断する指標」として、投資家などのステークホルダーが情報開示を強く求めています。

これからは人的資本経営への取り組みと、人的資本の情報開示がますます重要視されていくでしょう。

従来の経営との違い

従来の経営と人的資本経営の特徴は以下の通りです。

●従来の経営:人材=「人的資源」、相互依存、囲い込み型

●人的資本経営:人材=「人的資本」、個の自律、選び選ばれる関係

大きな違いとして、従来の経営は人材を「資源」として捉えているのに対し、人的資本経営では人材を「資本」とみなしていることが挙げられます。また、従来は年功序列や終身雇用による人材の囲い込みが起きていましたが、人的資本経営では組織と人材が互いに選び合う自律的な関係へと変革しています。さらに、人的資本経営では人的資本を正確に測定しなければなりません。これまでは勘や経験に頼っていた部分も、今後は人材データを効率的に収集し、数値に基づく客観的な意思決定を行うようになるでしょう。

人的資本は「無形資本」(無形固定資産)にあたり、従業員の能力や経験といった「形のない資本」です。その他の無形資本には、著作権やノウハウなどの「知的資本」、再生可能・不可能な環境資源である「自然資本」などがあります。

一方、形のある「有形資本」としては、株式や借入などの「財務資本」、建物や設備などの「製造資本」が挙げられます。米国や英国では無形資本への投資が有形資本を上回るなど、近年は形のない資本を重要視する動きが強まっています。

人的資本経営が求められる背景とは?

人的資本経営が求められる背景には以下が挙げられます。

ESG投資の浸透

ESGとは、Environment (環境)、Social (社会)、Governance (ガバナンス) の頭文字をとったものです。ステークホルダーが企業を評価する観点として重要視している要素であることから、近年ESG投資に取り組む企業が増えています。

人的資本は「社会」と「ガバナンス」に含まれ、人材への投資状況が企業の成長性を評価する判断ポイントとなっています。そのため投資家から人的資本情報開示の要請が高まっており、企業は人的資本経営を行い、人的資本情報を積極的に開示することが求められています。

人材・働き方の多様化

外国人従業員や非正規雇用の増加など、企業の人材構造に変化が生じていることも人的資本経営が重要視される要因となっています。

人材・働き方が多様化するなか、従来の画一的な人材管理では限界を迎えつつあります。こうした状況下において、一人ひとりの事情や状況に合わせた働き方で「個」を活用し、それぞれの価値を最大限に引き出していく人的資本経営が求められているのです。

人的資本の情報開示を巡る国内外の動き

人的資本の情報開示にはどのような動きがあるのか、欧米・日本に分けてそれぞれ解説します。

欧米の動き

人的資本情報を開示する動きは、日本に先駆けて欧米で広まりました。

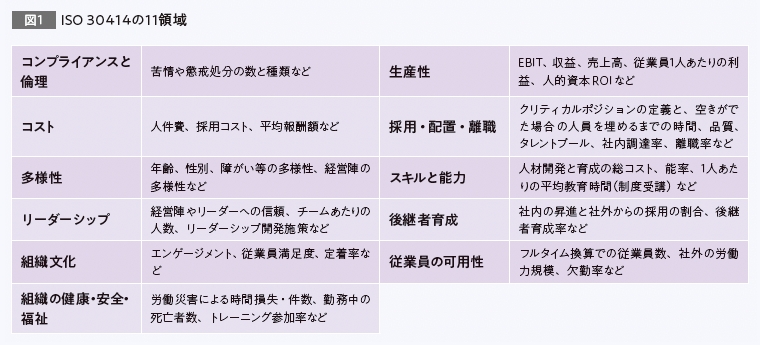

2018年12月、国際標準化機構より「ISO30414」が策定され、欧州の一部企業ではISO30414に基づく情報開示が始まりました。ISO30414とは、人材マネジメントの11領域について58の測定基準(メトリック)が示された、人的資本情報開示のガイドラインです。

さらに2020年8月には、米国証券取引委員会(SEC)が上場企業に対し、人的資本の情報開示を義務化しました。

※ISO30414とは?人的資本情報開示が求められる理由等を解説

人的資本経営

ISO30414(アイエスオーサンゼロヨンイチヨン)とは、2018年に国際標準化機構(ISO)により出版された、人的資本情報開示のガイドラインです。米国では、ISO30414をベースに人的資本情報開示を義務化する動きに出たことで、日本においても適応が始まるのではないかと注目が集まっています。

この記事では、ISO30414とはどのようなガイドラインであり、人事はどう対応していくべきなのか、諸外国との比較等を解説します。企業の人事・人材育成に関わる方は、ぜひ参考にしてください。

ISO30414とは?

ISO30414とは、2018年に国際標準化機構(ISO)により出版された、人的資本情報開示のガイドラインです。人材マネジメントの11領域について、データを用いてレポーティングするための58のメトリック(測定基準)が示されています。

2011年、国際標準化機構(ISO)において、人材マネジメントに関する規格(どのようなデータを基にどのような計算式で数値化するか)を開発する技術委員会「TC 260」が発足しました。TC 260での標準化作業を経て、2018年に出版されたのが「ISO30414:社内外への人的資本レポーティングのガイドライン」です。

「ISO」とは

「ISO」とは、スイスのジュネーブに本部を置く、International Organization for Standardization(国際標準化機構)のことです。

ISOの活動は、国際的な標準規格を制定することであり、その目的は、国際間の取引を標準化しスムーズにすることにあるといえます。

TC 260からはISO 30400番台で複数の文書が出版されていますが、そのうち14番目のドキュメントがISO30414です。

ISO30414に記載されている具体的な項目

ISO 30414は人材マネジメントの企業報告について網羅的に定義されています。

具体的な項目は以下の図の通りです。

ISO30414が注目されている背景

なぜ今、ISO30414が注目されているのでしょうか。その概要を解説します。

投資家からの人材情報の開示要求

サービス産業やソフトウエア産業が主流となっている現在、企業価値の多くは無形資産です。実際に、2020年のS&P 500の企業価値の90%は無形資産といわれています。

投資家としては、有形資産を表している財務諸表を見たところで、企業の成長性を判断することができません。そのため、リーマンショック以降、投資家から企業の無形資産、すなわち人材情報に対する開示要求が強まりました。

それに応える形でISO30414は出版されることとなりました。

ESG投資への注目

ESGのそれぞれのアルファベットは、「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(ガバナンス)」を表しています。企業が成長していくためには、ESGの3つの観点が必要不可欠であるという考え方です。ESGを重視する企業が増えており、ESGの重要性についての理解も広まっています。

ESGの観点から投資先を選定するESG投資も注目を集めており、ESGは投資家にとっても重要な指標の1つです。

従業員の育成や労働環境の改善にどれだけ企業が注力し、持続可能性を高めることができるかが、社会的にも注視されているのです。

ISO30414への取り組みの現状

ISO30414への取り組みについて、欧米と日本で違いがあります。その概要を解説します。

欧米諸国での取り組みの現状

2019年11月、米国のSEC(証券取引委員会)が人的資本情報開示を義務化する動きに出ました。米国では元々、人的資本に関しては従業員数のみ開示義務がありましたが、この義務化の動きによって、上場企業はその他の人的資本情報も開示しなければならなくなりました。

ただし、この義務化の動きでは、開示する項目と分量が明確には定められていません。

そこで現在、米国連邦議会で「Workforce Investment DisclosureAct of 2021」という法案が審議されています。この法案では情報開示についてISO30414に準拠することが明記されており、もし成立すれば、ISO30414の項目で人的資本情報を開示することがスタンダードになる可能性があるといえるでしょう。

一方、欧州では、2017年度(会計年度)から従業員500人以上の上場企業に対し、人的資本情報の開示が義務化されています。さらに2~3年後にはすべての上場企業が対象になる見込みです。現状ではISO30414への準拠は任意ですが、ISO30414に準拠したHRレポートを開示する企業が増えつつあります。

日本における取り組みの現状

日本では、2021年6月に改定されたコーポレートガバナンス・コードに、人的資本を開示すべきと示されています。現状は、欧米の動きを見ながらソフトロー(罰則無し)のままいくか、ハードロー(罰則あり)でいくかを検討している状況です。海外では、ハードローにしないと動かない企業が多いですが、日本では、コーポレートガバナンス・コードに示されただけでも、人的資本情報の整備をしないといけないと考える企業が多い傾向にあります。

今後、米国で法案が成立した場合、日本においても対応が求められる場合があります。そのためにも、今から準備を進めておくことが必要です。

また、ISO30414には認証制度があり、企業のHRレポートを認証するビジネスと、認証のためのアセスメントを行うコンサルタント/アセッサーを認証するビジネスがあり、認証講座の応募者も増えているといわれています。

なお、2022年7月頃には、人的資本情報開示について参考とすべき指針について、政府による発表が予定されています。

開示が望ましい経営情報19項目について、「価値向上」「リスク管理」「独自性」「比較可能性」の4つの基準で分類し開示を求めるとのです。

金融庁が2023年度にも、有価証券報告書に記載することを義務付ける項目もあるため、引き続き情報は追っていきましょう。

ISO30414に準拠した情報開示のメリット

投資家や社会の潮流から生まれた規格ですが、ISO30414に則り人的資本情報開示の取り組みを進めることは、企業にとってもメリットがあります。

人的資本への投資の方向性を定量的に検討できる

ISO30414が示すような指標に基づいて、人的資本を数値化することで、どの項目に投資していくかといった議論が容易になります。これまでは数値化する指標が曖昧だったため、採用・育成・配置といった項目それぞれに対し、どう注力すれば効果が最大化できるのか、議論をすることが難しい状態にありました。ISO30414に準拠した情報開示のために、数値データの管理や整備が進めば、CHRO(最高人事責任者)も判断を下しやすくなるでしょう。

採用力を高めることができる

ISO30414に準拠した人的資本情報の開示は、求職者にとって「この会社は人材育成に投資しているから、自分が成長できる」と判断する1つの基準になります。

特に近年の若手社員・新入社員は「この会社で成長できるか」という視点を持っているため、人的資本情報が開示されている企業が優先的に選ばれるようになる可能性もあるでしょう。

ISO30414に準拠した情報開示の進め方

ISO30414に則り人的資本情報開示の取り組みを進めるために、企業は何から始めればよいのでしょうか。

他部署と連携しデータを集める

ISO30414に定められている指標に関するデータは、人事の領域にとどまりません。財務、従業員の健康、コンプライアンスに関するデータなどを集めるには、他部署との連携が必要です。特に、採用や育成、報酬などのコストに関する指標が多いため、売上・利益・コストは基本情報として押さえる必要があります。

「従業員エンゲージメント」や「リーダーシップへの信頼」などの定性的な項目は、アセスメントツール等を活用し、定量化するとよいでしょう。

自社にとって重要なKPIを明確化する

データが一通りそろったら、次はそれぞれの数値の関係性に着目し、どの項目や指標が自社のKPI(重要業績評価指標)になっているのかを確認します。その際に、原因となる指標と結果となる指標を捉えることも大切です。

たとえば、従業員エンゲージメントが上がる(原因指標)ことで離職率が下がる(結果指標)、ラーニングの投資が増える(原因指標)ことで従業員エンゲージメントが上がる(結果指標)など、それぞれの関係性を見ていくことがポイントです。

データにアクセスできる体制を整える

#障害者 #ピアカウンセラー #パソコンインストラクター #出張 #福祉用品 #ニュース今日の報告です

☆----------------------------------------------------------------☆

今日の報告

悩み事や福祉制度の相談、パソコンサポートのご依頼の方は

ogayasu(☆)gaia.eonet.ne.jpへ

※(☆)は@に打ち変えてください

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[障がい福祉] カテゴリの最新記事

-

変えられないことへの執着を手放す方法 … 2025年11月24日

-

透析続けながら8時間勤務 テレワーク用い… 2025年11月24日

-

考えすぎる性格を直したい!何でも深刻に… 2025年11月23日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.