カテゴリ: 障がい福祉

相談支援専門員のためのストレングスモデルに基づく障害者ケアマネジメントマニュアル サービス等利用計画の質を高める / 小澤温 【本】

【中古-非常に良い】 障害者福祉実践とケアマネジメント 個別支援計画作成と相談支援の手引

障害福祉の分野では「計画相談支援」という言葉をよく聞きます。障害福祉サービスを利用するために必要なサービスです。

障害福祉サービスの利用を検討している方に向けて、「計画相談支援」の役割や計画相談の流れをご紹介します。

計画相談支援とは?

計画相談支援とは、市区町村から指定を受けた事業者が、障害者総合支援法で定められた障害福祉サービスを利用するために必要な「サービス等利用計画」という書類の作成や定期的な障害福祉サービスの利用状況の確認をするサービスのことです。

障害福祉サービスを受けるためには、市区町村への給付申請が必要です。

その際に「サービス等利用計画」も必要になります。

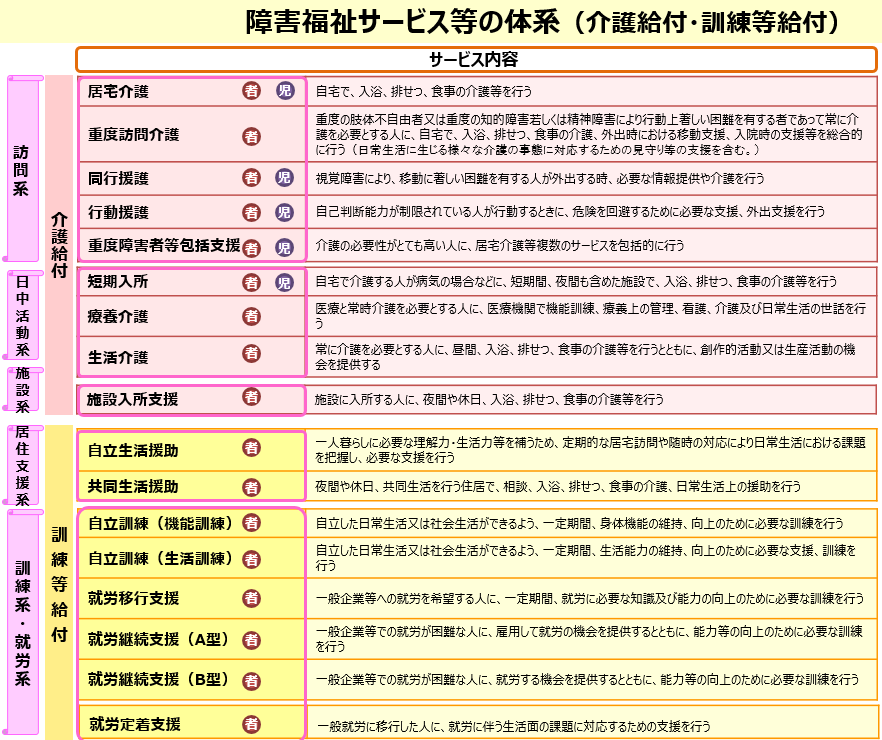

(障害福祉サービスの内容 厚生労働省)

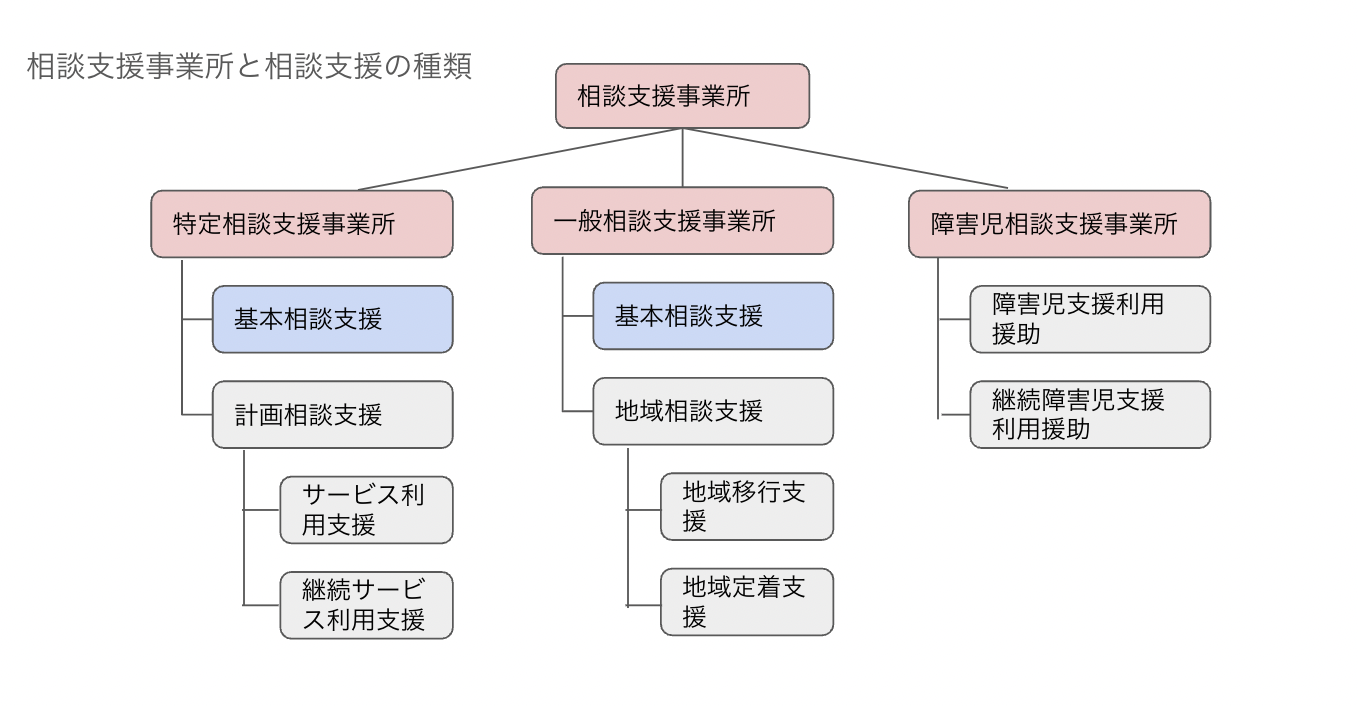

計画相談支援は、障害者総合支援法で規定された3つの相談支援事業所のうち「特定相談支援事業所」にて受けることができます。

相談支援事業所の3つの分類

多岐にわたる国や自治体の障害福祉サービスの中で自分はどんなサービスが利用できるのか、またそのためにどのような手続きが必要なのかといった疑問や相談について専門家を交えて一緒に考えていくことを「相談支援」と言います。

障害者総合支援法に基づき「特定相談支援事業所」「一般相談支援事業所」「障害児相談支援事業所」の3つがあります。

特定相談支援事業所

主に障害福祉サービスの利用を検討する際の相談や手続きを担当しています。

一般相談支援事業所

施設や病院から出て地域で生活する際の困りごとの相談を受け付けています。

障害児相談支援事業所

18歳未満の障害をお持ちの方及びその保護者などからの相談を受け付けています。

特定相談支援事業所の役割

特定相談支援事業所の役割は「基本相談支援」と「計画相談支援」の2つに分かれます。

基本相談支援

基本相談支援は、障害を持つ方やそのご家族からの福祉に関するさまざまな相談に応じます。

特定相談支援事業所での相談の結果、一般相談支援事業所や市区町村の障害福祉窓口を紹介されることもあります。

計画相談支援

障害福祉サービスの利用にまつわる相談に応じます。

計画相談支援として「サービス利用支援」と「継続サービス利用支援」の2つを提供しています。

サービス利用支援

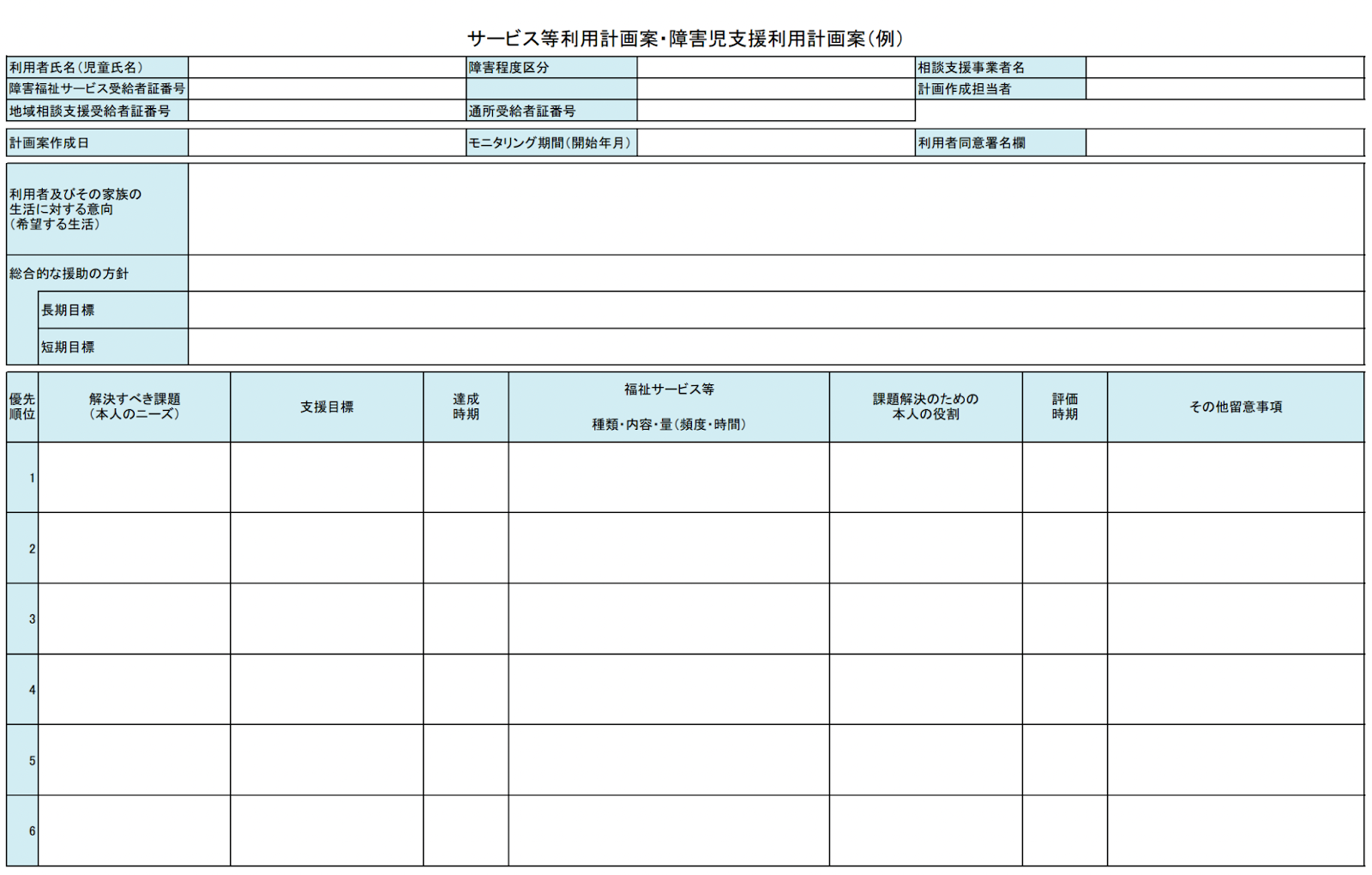

利用者の困りごとや障害福祉サービスに対するニーズをヒアリングして適切なサービスを紹介したり、国の障害福祉サービスを利用する際に必要な「サービス等利用計画」の作成を行ったりします。

サービス等利用計画とは

(サービス等利用計画書・障害児支援利用計画書(例) 厚生労働省)

継続サービス利用支援

福祉サービスを利用し始めた後に、そのサービスがきちんと目的を果たしているかをモニタリングし「サービス等利用計画」を見直したり、必要に応じてサービス提供事業者との会議の場をセッティングし、状況の変化を加味したサービス内容の変更が行えるよう調整を行います。

計画相談支援を受ける手続きの流れ

計画相談支援を受けるためには、以下の5つのステップで手続きを進めます。

1自治体への支給申請

2特定相談支援事業所でサービス利用等計画案を作成

3支給決定

4サービス等利用計画の作成

5サービス利用開始・モニタリング

【1】 自治体への支給申請

電話等で自治体の障害福祉窓口に問い合わせを行い、支給申請を行います。

「計画作成依頼通知」が発行されますので特定相談支援事業所に行く際に持参してください。

【2】 特定相談支援事業所でサービス利用等計画案を作成

特定相談支援事業所を訪問し、契約を結びます。契約する事業所は、お住まいの自治体以外の事業者でも問題ありません。

なお、計画相談支援の利用料は自治体が負担してくれるため、利用料はかかりません。

利用者本人・家族などの意向をヒアリングし、サービス等利用計画案を作成します。

【3】 支給決定

自治体にサービス等利用計画案と、計画相談の利用に関する必要書類を提出します。

書類の内容に問題がなければ、自治体から支給決定の通知が届きます。

【4】 サービス等利用計画の作成

特定相談支援事業所で作成したサービス等利用計画案を本人とともに再度検討し、計画内容を確定させます。

【5】 サービス利用開始・モニタリング

サービスの利用を開始します。

利用が始まった後も相談支援専門員が定期的にモニタリングを行い、状況に応じたサービス利用ができるよう調整を行います。

また、継続サービス利用支援を通じて利用者を持続的にサポートしていきます。

自治体の相談窓口と特定相談事業所の違い

自治体の障害福祉の相談窓口でも、障害に関する困りごとやサービス利用の相談を受け付けてくれます。

ただし、障害者総合支援法に規定された福祉サービスを利用するために必要な「サービス等利用計画」の作成は特定相談支援事業所のみが行うことができるので、自分でサービス等利用計画に相当する内容を作成する「セルフプラン」を実施しない場合、基本的に特定相談支援事業所に行くことになります。

いずれにしても最初に自治体の障害福祉窓口に相談支援事業所の利用申請をする必要があるため、まずはお住まいの地域の障害福祉窓口に問い合わせてみましょう。

サービス等利用計画を自分で作る「セルフプラン」とは?

特定相談支援事業所にサービス等利用計画を作成してもらう代わりに、同じ内容を自分で作成することを「セルフプラン」と言います。

サービスをどのように利用したいかや生活全般の解決すべき課題、目標達成時期、利用予定のサービスの種類などを記入します。

セルフプランのメリットは、利用者自身の望む支援や今後の生活に求めることをそのまま支援プランに反映できる点です。

一方デメリットとしては、サービス利用開始後にサービス提供事業者以外の第三者からの客観的な視点で、サービス利用の状況調整を行ってもらうことができないことが挙げられます。

また、自治体によってセルフプランを認めていないところもあれば、セルフプランを基本としているところもあり方針はさまざまです。

書式も自治体により異なりますので、お住まいの地域の障害福祉窓口に確認するようにしてください。

セルフプランのメリット

・自分の今後の生活の仕方について深く考えるきっかけになる

・自身の考えを直接プランに反映できる

セルフプランのデメリット

・サービス利用開始後にモニタリングを受けることができない

・サービス提供事業者との調整を自ら行わなければならない

※計画相談支援とは、特定特定相談支援事業所のサービスで、地域の障害福祉サービスのうち自分にあったものを示した「サービス等利用計画」を作成してもらうことができます。

#障害者 #ピアカウンセラー #パソコンインストラクター #出張 #福祉用品 #ニュース今日の報告です

☆----------------------------------------------------------------☆

悩み事や福祉制度の相談、パソコンサポートのご依頼の方は

ogayasu(☆)gaia.eonet.ne.jpへ

※(☆)は@に打ち変えてください

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[障がい福祉] カテゴリの最新記事

-

考えすぎる性格を直したい!何でも深刻に… 2025年11月23日

-

苦手だらけの場所で大興奮! 自閉症の娘と… 2025年11月23日

-

【湘南モデル】障がいがある方の「働く自… 2025年11月22日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.