2012年05月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

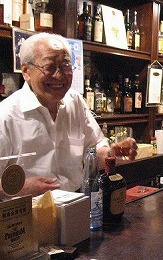

「キャシー(Kathy)」にお別れ/5月31日(木)

5月15日の日記で、大阪・梅田の老舗バー「キャシー」が今月末で閉店する話に触れました。きょう(31日)がラストですが、うらんかんろは仕事でお邪魔できないので。一足早く先日、塩野マスターにお別れをしてきました。 重ねがさね本当に残念ですが、53年間働き続けた83歳の塩野さんに、これ以上無理を言うのも申し訳ないかとも思います。ゆっくり休養して第二の人生を愛する奥様とのんびりと過ごしてください。 キャシーは、社長もヒラも肩書抜きで飲める素敵な酒場だったので、15~16年通っているうらんかんろも、これまでマスターに直接、素性(名前や勤め先、肩書等)は明かしたことはありませんでした(もちろん顔見知りの常連客のなかには僕の名前や肩書を知っている方もいます。マスターもひょっとして、僕の名字くらいは知っていたかもしれません)。 飲み終えて、最後に塩野マスターと握手し、「最終日は来れませんけど、どうかくれぐれもお元気で!」と伝えました。手を握り返した塩野さんは「あんた、ずっーと誰かわからんかったけど、この間、ようやく分かったでー」とニヤっと笑って、言葉を返してくれました。 数多く客に愛された老舗の灯がまた消えようとしています。悲しいけれど、大阪に「キャシー」という素晴らしい酒場があったこと、そして塩野保男という素敵なマスターがいたことを脳裏に焼き付けて、いつまでも記憶に留めたいと思います。 塩野さん、長い間本当にお疲れ様でした! こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/05/31

コメント(0)

-

新「山崎」「白州」、早速味わいました!/5月29日(火)

販売が解禁になったノンエイジ表示のサントリーのシングルモルト・ウイスキー「山崎」「白州」を早速味見してきました。 今回の山崎、白州は、10年、12年とか18年という熟成年数の表示がありません。そして入門用ということで、お値段も手ごろに設定されています。希望小売価格はともにボトルで3500円です(量販店なら、2800~2900円くらいで売られるのでしょうか)。 どういうコンセプトでの新商品なのか気になりますが、その点は先日、友人のI氏が同社のブレンダーの方に聞いてきてくれました。 その話によれば、「初めに年数ありきの作り方はしなかった。上(隠し味)には20年を超える原酒を使い、とにかくハイボールにしても違いが分かる、ストレートで口にして違いが分かる造りにした」とのことです。 それぞれの造り方の特徴は、パンフレットによると、「山崎の伝統であるミズナラ樽貯蔵モルトと赤ワイン樽貯蔵とをバッティングした」「白州蒸留所の古酒モルトと同蒸留所のよりスモーキーな雰囲気を持ったモルトとをバッティングした」とあります。 年数表示がないのでなおさら、中に入っている原酒(モルト)が何年物なのかとても気になるところですが、同社は「年数は非公表」ということなので、正確なところはよく分かりません。 ただ、I氏から聞いたこのブレンダーの方の話と他の関係者からの情報を総合すれば、「(ウイスキーとして出せる下限の)3年熟成とか、そんなギリギリでは無くて、基本は5年以上で上限は9年以下。メインは7~8年物の原酒」ところではないでしょうか。 さて、実際にストレートで味わったうらんかんろの感想は、山崎は甘くて、なめらかで味わいで、パンフレットにも書いてありましたが、(ワイン樽由来の)イチゴのようなアフター・テイストに驚きました。一方白州は、やはり従来の白州の延長線上かなぁという感じ。柑橘系、ミント系のような軽やかな香りが印象的でした。欲を言えば、どうせならもっとスモーキーさを強くしても良かったかなとも思いました。 皆さんもBarのバック・バーの棚で見かけられたら、ぜひお試しくださいませ。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/05/29

コメント(0)

-

「天空の農園」は都会のオアシス/5月27日(日)

26日の土曜日、天気がまずまず良かったので、連れ合いと一緒に前から一度行ってみたかったJR大阪駅ノースゲート・ビル屋上(14F)の「天空の農園」に遊びに行ってきました。 まずは5F部分にある大阪駅の南北連絡スペースでもある「時空(とき)の広場」まで行きます。そこからはエスカレーターを乗り継いで行って、最後に着いた11Fから後の3階分は階段で登ります。ちょっとしたハイキング気分です。 都会のど真ん中のビルの上に、本格的な農園が出来ています。栽培されているのは、コメ、キュウリ、ナス、トマト、ジャガイモ、ズッキーニ、ピーマン、トウガラシなど覚えきれないほど。野菜のほかに、ブドウ棚やオリーブの木もあります。広さは約250平方m。 水は雨水も利用し、栽培されたコメや野菜、果物はビル内のレストランに提供するほか、一部は市民農園として有料で貸し出しているとか。環境に配慮した「エコ・ステーション」のシンボルと言っていいかもしれません。 農園は入場無料で、休憩用のテーブル席もあるのですが、残念ながらここでは飲食禁止です(ただしすぐ隣の広場スペースではOKです)。広場にはお花畑もあって訪れる人を楽しませてくれます。屋上から下りる階段からは、大阪駅北側に建設中の高層ビルと、いずれなくなる「北ヤード貨物駅」のコントラストが眺められます(向こう側にはスカイビルも=一番最後の写真)。 ほとんど費用がかからないお手軽レジャー。皆様も天気の良い日にぜひ一度お出かけください(くれぐれも歩きやすい靴で)。 こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/05/27

コメント(0)

-

ドラム・ハウス・ザ・ルート(Dram House THE ROOT)、早速お邪魔してきました!/5月26日(土)

先日の日記でも少し触れましたが、親しくしてもらっているバーテンダー、M君がオーナー・バーテンダーとして初めて営む「ドラム・ハウス・ザ・ルート(Dram House THE ROOT)」、オープン初日の25日に早速お邪魔してきました。 大阪の地理に詳しくない方に少し説明しておくと、あの有名な「グリコの看板」があるミナミの道頓堀界隈からは、ほぼ東方向へ電車(近鉄電車または地下鉄)で2駅というロケーションです。 場所で言えば、上本町6丁目、通称「上六(うえろく)」と言われる処で、駅から徒歩1分という抜群の立地です(すぐ近くにはシェラトン・ホテルやミナミから移転した新歌舞伎座もあり、焼肉で有名な鶴橋は1駅隣です)。 店は大通り(千日前通り)から一筋入った裏通りにあって、繁華街に近いけれど、住居として実際に住んでいる人も多いという下町っぽいエリアでした(実際、店の2階や隣には住人がいるそうです)。 さて、肝心の店内は、カウンター約9席、テーブル席2~3人用のほか、個室(4~5人用)まであるという嬉しい造りです。 マホガニーやチーク、ウォールナットのような、温かみのある木をふんだんに使った、とても落ち着いた雰囲気です。 僕にとって何より嬉しかったのは、テーブル席の横に、な、なんと、アップライトのピアノがあるのです! 「将来は、日曜か祝日の午後にでもライブでもできたらなぁと思ってます」という夢を語るM君です。 オープン前の準備・充電期間には、大好きなブルースを聴くためにシカゴへ行ってライブハウス巡りもしてきたとのこと。ピアノはそのうち僕も弾かせてもらいまーす(笑)。 M君、いやMマスターの素敵な接客も健在。「とりあえず年内は無休でやります」と宣言する“ど根性”も見せてくれています。凄い!(でも働き過ぎて体こわさないでね)。皆様もお近くにお越しの節はぜひ、この素晴らしい空間を堪能してください!【ドラム・ハウス・ザ・ルート】大阪市天王寺区上汐3-1-3 電話06-6773-6331 平日午後5時~午前3時(日祝~午前零時)。最寄駅は近鉄上本町駅もしくは地下鉄谷町9丁目駅。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/05/26

コメント(0)

-

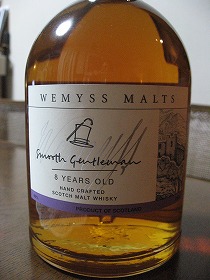

見たことのないモルト、頂きました!/5月23日(水)

誕生日祝いにスコッチ・モルトウイスキーを頂きました。ラベルには「WEMYSS MALTS Smooth Gentleman 8 years old」と記されています。 恥ずかしながら、うらんかんろもこれまで見たことのない名前(銘柄)とラベル・デザインのモルトです。でも、8年ものとは思えない、いい琥珀色をしています。とても旨そうです。 贈り主にメールで尋ねてみると、「**百貨店限定のボトル」なんだとか。ネットで調べると、かなりこだわりのメーカーみたいです。う~ん、(贈り主は)なかなかいいセンスをしている。やるなぁ…(笑)。心して大切に味わいます。本当に有難う!こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/05/23

コメント(0)

-

ドラム・ハウス・ザ・ルート、25日(金)オープン!/5月19日(土)

鶴橋のBar Old Bridge店長を卒業したM君から手紙が届きました。 かねてから予告のあった通り、独立のご案内です。晴れてオーナー・バーテンダーになる店の名は「ドラム・ハウス・ザ・ルート(Dram House The Root)」。いよいよ来週5月25日(金)、オープンです。 手紙に記されていた挨拶文によれば、「ルートとは“根”。そこから派生して、物事の根源、基本を意味しています。ドラムとは液体を測る単位ですが、同時に“一杯の酒”を意味しています。これまで応援してくださったお客様の声や“基本”を大切に、皆様に長く愛される酒場づくりを目指してまいります」(要旨)。 素敵な店名です。挨拶状にもM君の真心が感じられます。場所は、大阪都心から少し離れた穴場的な立地です、とても興味をそそられます。 過去、Bar OTIS、Bar Old Bridgeでともに常に誠実な仕事ぶりだったM君ですから、僕はこれからも応援してあげたいと思っています。皆様もお近くに行かれる際は、ぜひ! 【ドラム・ハウス・ザ・ルート】大阪市天王寺区上汐3-1-3 電話06-6773-6331 平日午後5時~午前3時(日祝~午前零時まで)。当面は年中無休でやるみたいです!(最寄駅は近鉄上本町駅または地下鉄谷町9丁目駅です)こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/05/19

コメント(0)

-

サントリー社側の見解はもらったけれど…/5月17日(木)

5月2日の日記で、最近発売された角瓶の復刻版の裏側のラベルの住所が変わった(大阪・堂島浜→東京・台場)ことについて、うらんかんろは、サントリー社の姿勢を「悲しく思う」と記しました。 この件について、先日友人がサントリーの関係者に会って僕の思いを伝えて、見解を尋ねてきてくれました。友人は、広報の責任者と会うことは叶わなかったのですが、同社のブレンダーの方2人から直接、話を聞くことができたそうです。 ブレンダーの御二方の説明は、要約以下の通りだったとのことです。 「弊社の製品を関西の方に愛して頂けていることに感謝しています。角瓶に関しては『変わらぬことが価値』ということで商品開発や営業とも意見がおおむね一致しており、可能な限り、昔のスタイルと味を維持するように努力しています。ご指摘の裏ラベルに関してですが、ご存知のように会社の組織変更に伴うもので、法律的な見地からも大阪から東京に変えざるを得なかったこと、悪しからずご了承いただければと思います。 弊社としても、シェリー香を特徴とする昔の味を復元した特殊な商品でもあり、関係省庁と折衝の末、表側ラベルに本来は許可されない弊社の旧称である『壽屋』を使うことを許可して頂きました。かような事情を御推察頂き、引き続きサントリー製品を御愛顧いただければ幸いです」 この説明を聞いて、僕が納得したかと言えば、そうではありません。法律的な見地というのは、2009年に、サントリー株式会社社が持ち株会社制に移行して、持ち株会社のサントリー・ホールディングス以外、すべての子会社の本社登記を東京へ移したことを指すのでしょう。ウイスキーなどアルコール類の製造・販売は、サントリー酒類(株)という子会社の担当となり、その本社登記は東京都港区台場2丁目に移されました。 ある会社が食品類を製造・販売する際は、おそらく、その会社が本社登記した住所を明記しないといけないと法律で決まっていて、だから、2009年以降の製品については住所表記が変わるのはやむを得ないから理解してくれ、たとえ復刻版ボトルであっても、住所表記は変えられなかったんだということなのでしょう。 法律的には仕方がないのかもしれません。結局は「そもそも論」に立ち返ってしまうのですが、やはりその企業の「創業の心」「存立の精神」とか、この場合は「ウイスキーづくりの原点」は何かということです。 サントリー社のウイスキーラベルの住所表記から「大阪」という2文字がなくなるということは、僕にとっては、夏の甲子園が東京ドームで開催を変更するとか、吉本興業が大阪から撤退するとか、宝塚音楽学校が宝塚からなくなるのと同じくらいショッキングで、理解しがたいことです。 サントリーの場合、やはり原点は山崎蒸留所であり、大阪発祥の鳥井商店・壽屋ではなかったのでしょうか。今の角瓶はボトルデザインは基本、昔のものを継承していますが、ラベル表示を見ても、そうした「原点を大切にする心」はほとんど感じられません(唯一、鳥井信治郎さんの英文のサインが肩ラベルに見られるくらいでしょうか)。 持ち株会社に移行することは、時代の流れとして仕方がなかったのかもしれません。しかし、ウイスキー製造・販売会社の本社登記はあくまで、「大阪市北区堂島浜2丁目」にこだわってほしかったと思うのは、僕だけでしょうか。 一消費者がこれ以上言っても、「遠吼え」でしかなく、むなしいのでこの辺りでこの件にはケリを付けたいと思いますが、「創業地への愛」を忘れてしまったような姿勢に重ねがさね、悲しく情けない思いでいっぱいです。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/05/17

コメント(0)

-

LITTLE BAR(リトル・バー): あったか空間で、真心こもった酒を味わう/5月16日(水)

3月9日の日記で、「最近とても気に入っているBARがあります」という書き出しで、あるBARのことを名前は伏せて記しました。その日記を書いた直後、何人かの友人から「あれはどこにある、何という店?」というお尋ねを受けました(友人には個人的にお教えしました。すぐに常連になってしまった友人もいます)。 名前を伏せた理由は2つありました。1つはマスターにまだ了解を得ていなかったことと、もう1つは「本当にお気に入りのBARはあまり荒らされたくない」という気持ちがあったからです(これまでも、通い始めて間もないお気に入りのBARはしばらくの間、ブログでは公表しないことが多かったのです)。 ただし、以前にも一度、このブログでも書きましたが、ブログ等でお店を紹介する際には、法律上は、店側(店主または経営者)に了解を得る必要はありません。 日本は「言論、表現の自由の国」です。書いた内容には当然責任は伴いますが、誹謗中傷やプライバシー侵害等でない限り、個人の自由な感想、意見、論評を公表することは法的に認められています(【ご参考】「知っていましたか?ブログでお店を紹介する際のルール」)。 しかし、今回うらんかんろは、あえてマスターに(ブログ上で)名前を出して書いてもいいかどうかを尋ねました。最初に紹介した時は匿名で了解もあえてもらわなかったので、名前を出す際はきちんと“仁義を切りたい”と思ったのです。結果、マスターからも快諾を頂きましたので、改めてきちんと紹介したいと思います。 店の名は「LITTLE BAR」。前回の日記内容と重複しますが、大阪駅前第2ビルの地下にあり、昨年7月にオープンしたカウンターだけ8席ほどの小さな店です。1人で営んでおられるOマスターは53歳。業界歴は30年近いのですが、「独立して店を持つ」という意味では遅咲きです。 うらんかんろは昨年末から何度かお邪魔しています。なぜ気に入ったのかの理由も改めて記すと--。(1)マスターのとても素朴で、謙虚で、誠実な人柄、(2)リーズナブルなお値段(一杯の値段が元々とても良心的なのに、加えて今どき珍しいノー・チャージです)、(3)とても丁寧な仕事(安いお値段でも氷一つにも手抜きしません)、(4)いろんなお酒に対する研究熱心な姿勢、(5)そして店の落ち着いた雰囲気--の5つです。 ハイボール一つでも作り方はとても丁寧です。ウイスキーはきちんと冷凍庫でキンキンに冷やしたのを使い、グラスは薄張りガラス、氷の削り方やソーダの銘柄にもきちんとこだわっています(こういう店で飲むと、バカ高い法外なチャージや訳のわからないサービス料をとるバーで飲むのがアホらしくなります)。 奇遇だったのは、マスターはうらんかんろと同様、昔神戸で仕事をしていて、その時、あの伝説のバー「コウベハイボール」にも何度か訪れていて、その雰囲気や白札のハイボールをとても気に入っていたということ。 マスターは、店でこの「白札ハイボール」を再現したものをメニューに入れています。「コウベハイボール」で定番のお通しだったあのカレー風味のピクルスも再現されていて(かなり近い味になっています!)、このハイボールを頼むとサービスで南京豆と一緒に付いてきます(嬉しいですね!)。 出合ったBARを好きになる理由はいろいろありますが、長年のBAR巡りで経験的に言えば、最後はマスターの人柄に尽きると思っています。だからこそ、誠実な仕事をしてくれるマスターがいる店は、きっと、「好きになる」ファンが少しずつ増えていくと僕は信じています。皆さんも機会があればぜひ、この「LITTLE BAR」の素敵な空間を体験してみてください。【LITTLE BAR】大阪市北区梅田1丁目2-2 大阪駅前第2ビルB2F 電話06-6345-5001 午後5時~午前0時 日休こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/05/16

コメント(0)

-

本日のチャールストン/5月15日(火)

本日の「チャールストン(Charlston)」。同じ株に、色や雰囲気の違う花たちが"同居"しています。とても不思議な光景です。「神のなせる造形」と言えば大げさか?ずっと見ていても、飽きないバラです。

2012/05/15

コメント(0)

-

半世紀の歴史に幕、名店「キャシー」今月末で閉店へ/5月15日(火)

以前、この日記でも紹介した大阪・キタの老舗BAR「キャシー(Kathy)」が閉店するというショッキングな話を、友人が教えてくれました。今月(5月)末でもって、その54年の歴史に幕を閉じるそうです。 「キャシー」は1958年(昭和33年)5月、サントリーが当時展開していたトリスバー・チェーンの1軒として、現在の大阪市北区曽根崎4丁目に誕生。そして、11年後の1969年、現在の駅前第一ビルに移転しました。 開業当時29歳だったマスターの塩野保男さんは現在82歳、今も元気でカウンター内に立たれています。早速、塩野マスター本人に尋ねてみましたが、「最近は体調もいまいちやし、やぱり歳には勝てんわ。人間、引き際が肝心やし…」(塩野マスターの弁)と決意は固いようです。 昔からキャシーのすぐそばを歩いていたうらんかんろですが、恥ずかしながら、この素敵な酒場の存在をはっきり認識したのは、15年ほど前でした。だから、「(自分が)常連客の1人」と言う資格はありませんが、それでも、キャシーという店も、塩野マスターの人柄も大好きでした。 キャシーの魅力は何よりも、マスターや客の気さくさ、敷居の低さでした。常連度は高いのですが、だからと言って、一見の客に冷たくするようなことはありません。「カウンターで一緒に飲めば、みんな友だちや」がキャシーの“ルール”です。 ここではカウンターに座れば、社長もヒラ社員もみんな平等です。カウンターで飲む時には肩書は要りません。ヒラ時代から通い始めて、その後出世して社長や重役になった人も多いのです(故・佐治敬三・サントリー会長もキャシーのカウンターで普通に飲んでいたそうです。佐治さんの「愛」と記した色紙が店内に飾られています)。 キャシーでは、みんなアホになって、「1人の酒呑み」になります。気さくで、穏やかで、面白い人柄の塩野マスター(時には下ネタも!)ですが、酒場でのマナー・酒の飲み方にはうるさい人です。幸い僕は怒られたことはありませんが、「カウンターで寝たらあかん」「女の子連れて来ていちゃいちゃするとこちゃうで」「自分のこづかいの範囲で飲みなはれ」等々、客には厳しいのです。 今はなき「コウベハイボール」の河村マスターもそうでしたが、こういう厳しい、頑固なマスターはほぼ皆無になりました。最近、BARの客のマナーレベルが下がったのは、店主が客を叱らなくなったからだと思うのは僕だけでしょうか。 キャシーは今なお20代から80代まで幅広い世代の客で賑わいます。午後4時オープンですが、6時頃にはいつもほぼ満員になります。親子3代で通い続け、今では孫と一緒にカウンターで飲む御仁もいます。このお孫さんにとっては、キャシーが最初の「人生の学校」になるかもしれません。 そんな「キャシー」がその半世紀余の歴史に幕を閉じようとしています。「大阪の宝」のような名店がまた一つ消えてゆきます。「悲しくて、切ないなぁ…」と言うしか言葉が浮かびません。まだキャシーを知らない貴方、今月中にぜひ、風格と趣に溢れた店内と塩野マスターの素敵な人柄に接して、記憶にとどめてくださいませ。【Bar キャシー(Kathy)】大阪市北区梅田1丁目3-1 駅前第一ビルB2F 電話06-6341-5710 午後4時~10時(入店は9時半までに) 土日祝休こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/05/15

コメント(0)

-

突然の訃報と、遺されたカクテルブック/5月14日(月)

家に帰ると、冊子小包が一つ届いていました。封を切ると、1冊の本と1冊の雑誌、そして手紙が入っていました。 手紙は親しくして頂いている博多のBarのマスターからでした。読んでいくうち、驚きのあまり、言葉を失いました。そこには、一昨年12月、博多でBar巡り(2010年12月6日の日記)をした際お邪魔した中洲の老舗、パブ「西川亭」のマスター、西川英夫さんが昨年秋、亡くなったことが記されていました。享年77歳でした。 手紙によれば、「昨年8月、突然店を閉められました。人づてに病気で、ガンであることは聞いていましたが、入院されて1カ月もしないうちに逝かれました」ということでした。 西川亭を訪れた時のことは昨日のように思い出します。明るく気さくな人柄の西川さんは、遠くから突然店にお邪魔した僕を、とても歓待してくれました。終戦後、進駐軍相手に仕事をしていた頃の思い出話などもたくさん聞かせて、楽しませてくれました。 その際、75歳と聞きましたが、とてもお元気そうだったので、また再会できることを願っていました。突然の訃報に、ただただ残念というしかありません。 同封されていたのは、西川さんが店を閉める4カ月前に、お店の8人の常連客の皆さんが限定出版した西川さんの素晴らしいカクテルブック「パブ西川亭ドリンクノート」と、亡くなった西川さんの追悼記事が掲載された雑誌でした。 カクテルブックは263頁もあるぶ厚い本で、西川さんが収集した約1600ものカクテルのレシピが収録されています。元になった手書きノートの表記は基本、英語です。日本語のカクテルブックがまだほとんどなかった修業時代から、仕事の合間をぬって原書にあたり、コツコツと訳して記録された精進の結晶です。一生努力し続けることの大切さ、尊さを僕らに教えてくれます。 ただオーセンティック・バーを愛し、カクテルの歴史を研究しているだけの一個人のうらんかんろとして、出来ることは限られていますが、これからも、この西川さんの精進とこのカクテルブックに恥じないよう生きていきたいと思います(今後の研究にもぜひ活用します)。西川さんのご冥福を心からお祈りいたします。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/05/14

コメント(0)

-

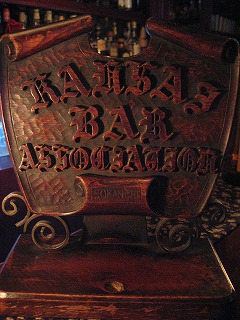

あの老舗Barグループの原点がここに/5月12日(土)

先日、神戸のとあるBarのカウンターで妙な木製の置物(写真左下)を見つけました。高さ30cmほど。縦板の部分に「KANSAI BAR ASSOCIATION」と大きな飾り文字で彫られています。たぶん昔の業界団体の加盟店であることを示す店の標識なのでしょうか。 マスターは「三宮の近くであった骨董市で見つけたんです。たぶん店のドア付近に取り付けられていたか、あるいはカウンターに置かれていたのんでしょうかねぇ…」とのこと。台にあたる部分に、鉛筆1本分強の大きさの穴が開いています。果たして、何のための穴なのか、これは謎です(マスターも首をひねってます)。 しかし、縦板の下部に記されていた文字を見て、うらんかんろの目は点のようになりました=写真右下。「S.OKANISHI」。この名前を見てすぐピンと来た方は、すごい「Bar通」の人です。私もマスターに言われてすぐピンときました。「S.OKANISHI」とは、あのBarサンボア・グループの原点とも言える神戸・花隈の「岡西ミルクホール」(大正7年=1918=創業)を興した岡西繁一さんのこと。 と言うことは、この置物は「岡西ミルクホール」またはその後身である「各國洋酒店クラブサンボア」で使われていた、岡西さんの持ち物だった可能性が高いのです。 もちろん、岡西氏が大正13年、神戸を離れて大阪・北浜に移転した後の「北浜サンボア」で使っていたものという可能性もありますが、僕としては、神戸の骨董市で売り物として出ていたという事実からも、きっと神戸時代の「クラブサンボア」で使われていたものと信じたいです。 この置物はひょっとしたら、90年ほど昔(少なくとも70~80年ほどは昔)のもので、谷崎潤一郎ら多くの客たちと出会ってきたのでしょう。関西にBar文化を根付かせたサンボアの原点を初めて見て、僕はしばしの間、深い感慨に浸りました。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/05/12

コメント(0)

-

本日のチャールストン/5月12日(土)

本日(5月12日)の「チャールストン」、気が付けば、花の色は真っ赤です。 クリーム・イエロー、イエロー、オレンジ、ピンキー・オレンジ、オレンジ・レッド…と、温度や湿度、日照時間などの違いで、このバラ同じ季節でも、次々と色姿を変えていきます。 見れば見るほど、実に不思議な花です(Charleston:1963年、フランスで作り出された四季咲き品種)。 ※参考までに過去に掲載した同じチャールストンの写真2枚(5月3日=下、4日=上)をもう一度載せておきます。

2012/05/12

コメント(0)

-

「スタンド・アルル」明後日オープン!/5月9日(水)

うらんかんろが馴染みの大阪キタのBar・Arlequin(アルルカン)から、新しい支店「スタンド・アルル」開店のご案内を頂きました。いよいよ明後日11日オープンとのこと。 JR大阪駅からも、地下鉄梅田駅からも徒歩圏内。JR北新地駅からは徒歩2分(最寄駅の地下鉄西梅田駅からはさらに近くて歩1分)というめちゃ便利な立地だし、何よりも営業時間が正午オープン(午後11時LO)というのが酒呑みには嬉しいですね。 店は、アルルカンでSマスターのサブで頑張っていた女性のOさんが仕切るとのこ。どんな店になるのか、とても楽しみです。住所は、大阪市北区梅田2丁目4-41 桜橋キタハチ1F 電話06-6131-6617 日休。

2012/05/09

コメント(0)

-

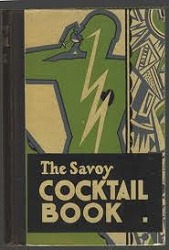

洋書から学ぶクラシック・カクテル&洋酒(4)完/5月6日(日)

ブログでの連載(「禁酒法時代の米国」)で、参考文献として利用した洋書のカクテルブック等を紹介するシリーズも、今回が最終回です。最後は、カクテルブックの「基本のキ」みたいな本ばかりで申し訳ないのですが、ご容赦ください(Amazonの価格はあくまで参考価格です。とくに古書価格は買うタイミングでかなり幅がありますので、ご了承ください)。 9. The Savoy Cocktail Book(Harry Craddock著、1930年刊、日本語版2002年刊)=Amazon等で入手可能(参考価格(円):洋書1400円~ オリジナル表紙の洋書は4500円~、初版本はオークションで50000円は下らない価格が付いています。日本語版は税込み2940円)=左の写真は洋書のオリジナル版の表紙です。 今さら改めて説明するまでもありませんが、世界中のバーテンダーの、おそらく8割は持っているバイブル(または教科書)のようなカクテルブックです。 著者のハリー・クラドックは、1875年英イングランド生まれ。22歳で米国へ渡りニューヨークなどでバーテンダーとして活躍していました。しかし禁酒法施行に伴い米国に見切りを付け、1920年、英国へ帰ってサヴォイ・ホテルで職を得ます。 そして1925年には同ホテルのチーフ・バーテンダーとなり、そのさらに5年後、この歴史的な名著を出版するのです。約800種類のカクテルが紹介されており、1920年代のスタンダード・カクテルがわかる基礎資料と言ってもよい本です(ただし、現在では使われていない材料も多く、今では再現が難しいものもあります)。 いずれにしても、どんなスタンダード・カクテルをつくる場合でも、現在でも、まずこのサヴォイのレシピが「出発点」になっていることは間違いないでしょう。レトロな挿し絵も楽しく、ぱらぱらとページをめくっているだけでも、時々思わぬ発見があります。クラドックの偉大さを改めて感じるところです。 10. Harry's ABC Of Mixing Cocktails(Harry MacElhone著、1919年刊、1986年復刊)=Amazon等で入手可能(参考価格(円):700円~) ハリー・マッケルホーン(1890~1958)はご承知のように、世界で一番有名な街場のバー、パリの「ハリーズ・ニューヨーク・バー」の創業者。このカクテルブックは、サヴォイの本と同じくらい有名で、プロのバーテンダーのマスト・アイテムです。 実物は意外とシンプルなポケット判サイズ。中身はほとんど文字情報だけという愛想のない装丁です。約370種類のカクテルが収録されていて、1986年の復刊本にはマッケルホーンの簡単な伝記も付いています(加えて、ハリーの息子アンドリュー、孫のダンカンのオリジナル・カクテルも収録されています)。 ただし、現在市販されている本(1986年の復刊版がベース)は、おそらく1939年の改訂版がベースになっていることに加えて、86年の復刊時に80年代までに生まれた比較的新しいカクテルが追加されているので、初版時(1919年)に載っていたカクテルがどれかが分からないのが、個人的には大いに不満です。 サヴォイ・カクテルブックの初版本は今でも古書市場やオークションで時々出てくるのに対して、このマッケルホーンの初版本が出品されることは、販売部数が少なかったためなのか、滅多にありません(あってもめちゃ高いのです)。 コレクターではない私としては、せめてコピーでいいので初版本の中身を知りたいと思っていましたが、幸いその後、友人のバーテンダーが入手した初版本の第2版(中身はほぼ同じ)を見せてもらうことが出来ました(内容を詳しく調査研究した連載を、その後このBlogで掲載<2013年6月~2015年9月>していますので、ぜひお読みください)。 11. How To Mix Drinks or Bon Vivant's Companion(Jerry Thomas著、1862年初版刊、1876年、1887年改訂版刊、 復刻版1995年刊)=Amazon等で入手可能(参考価格(円):1200円~) 原著は、1862年に出版された米国初の本格的なカクテルブックで、復刻版(おそらくは1887年の改訂版がベース)も初版をかなり忠実に再現しているので助かります。ただし、収録されている約300のMixed Drinkは、パンチやサワー、デイジーなどという古典的なカクテルばかりで、現代のバーでもよく飲まれているカクテルは2割程度くらいしかありません。 著者のジェリー・トーマス(1830~1885)については、前回の「Imbibe!」でも紹介したので詳しくは省略しますが、「カクテルの父」とも呼ばれる伝説的な人です。マティーニの原型とも言える「マルチネス・カクテル」を考案した人とも言われています。 レシピなどは現代ではちょっと受け入れられにくいようなものが多く、実用本としてはあまり役に立ちませんが、1862年までの時点でどのようなカクテルが認知されていたのかが分かる貴重な一次資料と言えます。・こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/05/06

コメント(0)

-

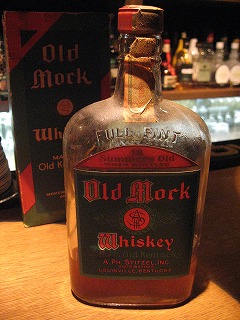

"ザル法"の証(あかし)、禁酒法時代のバーボン/5月5日(土)

とある馴染みのBarで、マスターと米国の禁酒法時代の話題になりました。するとマスターやおら、バック・バーの棚の奥の方からか古いボトルを引っ張り出してきました。 「こんなん持ってます。禁酒法時代のバーボンです。私の師匠が昔、オークションで競り落としたのをもらったんです。中身はもう飲めませんけど」とマスター。ラベルには「Old Mork Whiskey Louiville, Kentucky」等とありますが、初めて見るバーボンの銘柄です(おそらく今はもうない銘柄でしょう)。 面白いのは裏側のラベルです。「Manufactured Prior to Jan. 17, 1920 / For Medical Purposes Only」とあります。「(禁酒法が施行された)1920年1月17日以前の製造/医療目的に限る」と。 すなわち、これは医師が治療目的で薬として患者に与える酒類であって、医師の処方箋があって初めて薬局で購入できたバーボンでした。(禁酒法が施行された)1920年1月17日以降製造のウイスキーは、一部の例外を除いていちおう販売が禁止されたので、わざわざ「1月17日以前の製造」であることを強調したのでした。 処方箋とは言っても、当時、書いてもらう費用は2ドルくらいだったと伝わっていますから、富裕層は医者をまるめ込めば、好きなだけウイスキーが買えた訳です。 なお、この裏ラベルのシールは、禁酒法時代、たくさん偽造されて、1920年1月17日以後に製造された(医療用)ウイスキーボトルの裏側に貼られたそうです。このボトルは禁酒法がいかに"ザル法"だったかを今に伝える「証人」かもしれませんね。 ちなみに、こうしたバーボン、お値段は当時の資料によれば1本5~10ドルくらいだったとか。禁酒法時代の一般労働者の平均月収は80~90ドルだったそうですから、富裕層はともかく、庶民にはそう簡単に手に入るものではなかったでしょう。 一般庶民は闇ルートで出回る(比較的安価だけれども)粗悪な酒に手を出し、健康被害も少なくありませんでした。そしてそうした庶民の弱みにつけこんだのが、アル・カポネに代表されるマフィア(ギャング)でした。禁酒法時代の悲しい現実です。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/05/05

コメント(0)

-

わずか1日でこれだけの変化が!/5月4日(金)

昨日5月3日に開花した「チャールストン」、1日経った本日4日の花の色です=写真左。昨日は黄色だったのが、もうオレンジ&ピンクっぽく変化し始めています。 わずか1日なのに、色が変わるスピードの想像以上の早さに、少し驚いています。さて、明日はどんな色に変わっているのか。 聞いたところでは、同じ花でも5月と7、8、9月に咲く花とでは、色がまた微妙に違うそうです。まさに「七変化」の四季咲きのバラです。 写真は、比較しやすいように、昨日(写真右)のも再掲載しておきます。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/05/04

コメント(0)

-

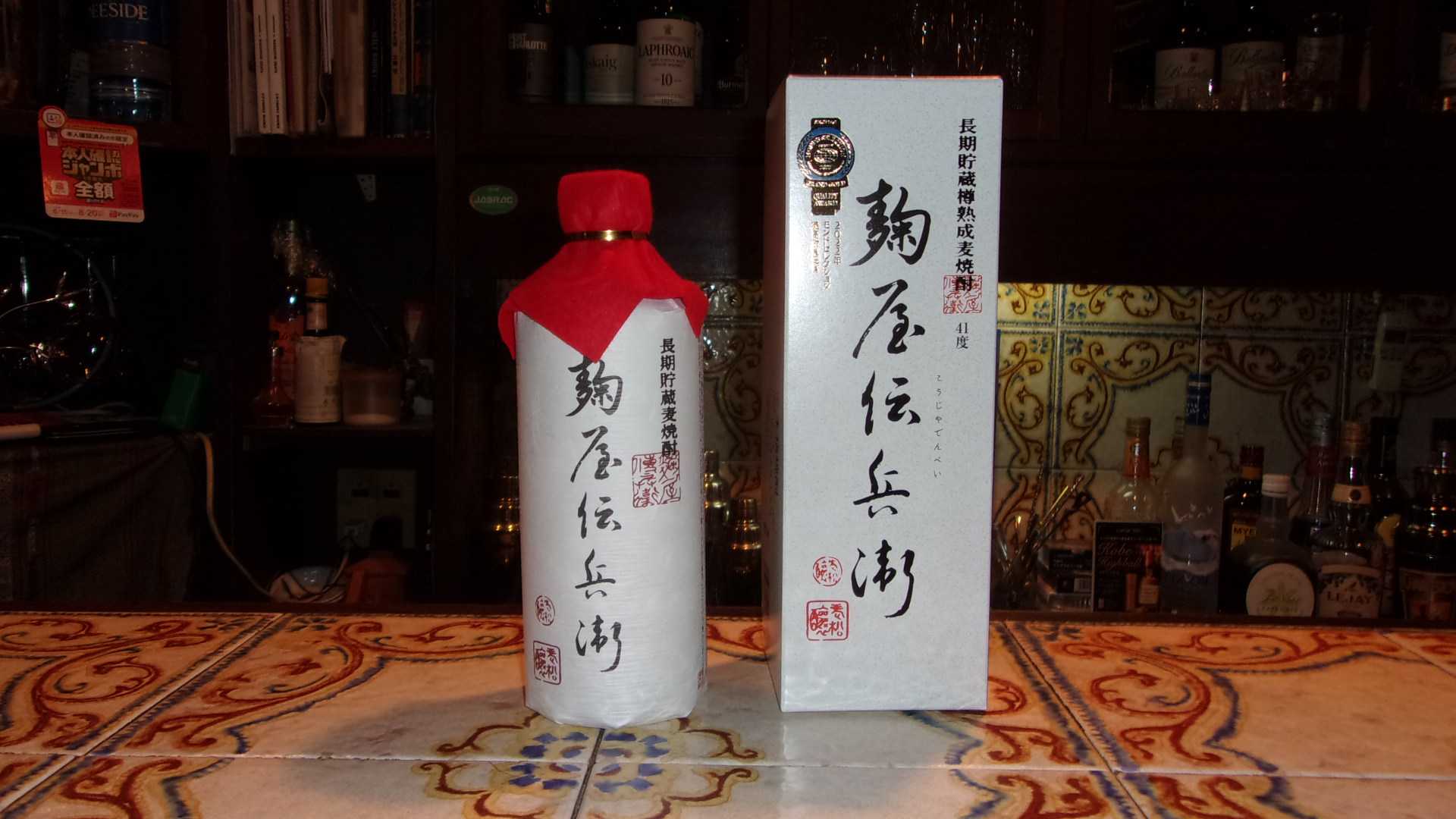

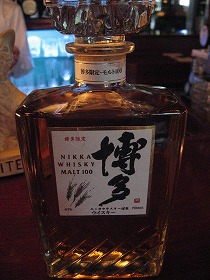

ニッカ・ウヰスキー「博多」を飲む/5月4日(金)

先日、行きつけのとあるBarで、うらんかんろは、バック・バーの棚に見慣れないボトルがあるのを見つけました。ラベルには、筆文字で「博多」と書いてあります=写真。 「そのボトル、何なん?」と僕。「あっ、これはお客さんが買ってきてプレゼントしてくれたんです。博多(エリア)限定で販売されている、ニッカのモルト・ウイスキーやそうです」とマスター。 「限定」という言葉を聞くと、僕はとても弱いのです。「へぇー!、こんなん初めて見たわ、飲んでみたいなぁー、1杯ストレートでちょうだいなー」と、早速お願いしました。 第一印象は「とにかく、バランスがとれていて、甘さも程よく、喉越しがいい」というもの。度数は43度。値段はいくらなのかは正確には知らないのですが(8000~9000円という説も)、とてもよくできた芳醇なモルト・ウイスキーです。 ボトル裏のラベルには「大麦麦芽100%を使ったモルトをホワイトオークの樽で熟成させた」としか書いてなくて、詳しい成り立ちはあまりよく分かりません。ただ、ニッカのHPで少し手がかりを得ました。 2005年頃から博多地区限定で、販売が始まっていて、中味は「余市と宮城峡のモルトをバッティングしてつくった、とても香りの高いピュア・モルトです。瓶詰めは柏工場でおこなっています」とのこと(他にも仙台限定の「伊達」というニッカのモルト・ウイスキーもあるらしいです)。 博多へ行けば、有名どころのBarではたぶん飲めるかもしれませんが、関西では果たして他に置いている店はどれくらいあるでしょうか。ウイスキー好きの皆さんはぜひ、見つけたら味わってみてほしいです。ほんと美味しいです。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/05/04

コメント(0)

-

チャールストン開花!/5月3日(木)

昨年末に、「テキーラ」に替えて植え付けたバラの「チャールストン」、きわめて順調に育って、本日5月3日午後、無事に一番花が開花いたしました! すでにつぼみも沢山付いています。さらに暖かくなってくれば、これからどんどん咲いていくでしょう。 以前にも書きましたが、この「チャールストン」は花の色が季節が進むにつれて、変化していきます。今は黄色ですが、それがオレンジっぽくなり、さらに赤味を帯びてきます。どのように変化していくかも楽しみです。 こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/05/03

コメント(0)

-

角瓶のラベル表示: 驚きを通り越して、悲しい思い/5月2日(水)

サントリーの角瓶の復刻版ボトルが最近また発売されたので、早速少し買ってみました。この復刻版ボトルは5年ほど前にも一度限定発売されたことがあり、その時も購入しましたが、いまだにもったいなくて飲めていません(笑) さて、今回の復刻版を買って、改めてボトルを見て、驚きを通り越して、少し悲しくなったことがあります。ボトルの裏側のラベルの表示です。 製造者と住所の表示ですが、5年前の復刻版(写真の右)にはちゃんと「製造者・サントリー株式会社 大阪市北区堂島浜2丁目」となっていたのに、今回の復刻版(写真の左)では「製造者・サントリー酒類(株) 東京都港区台場2丁目」と記されているではありませんか! 大阪発祥のサントリー。現在でも商法上の本社(登記)は、大阪本社に置いていると聞きます(東京の台場は社内では「ワールド・ヘッドクォーター」という位置付けだそうです)。大阪で生まれた角瓶の「復刻版」ということであれば、やはりラベルの製造者や住所表記は、5年前と同じにしておくべきだったでしょう。 サントリーもご多分にもれず、会社の主要機能は事実上、東京へシフトしてますが、「創業の地(原点)」とか「大阪で創業した誇り」を忘れる姿勢が情けないです。このラベル表示に、社内で異議を唱える人は誰もいなかったのでしょうか? Barのマスターの皆様、もしサントリーの営業の方が店に立ち寄られたら、貴社と貴社のウイスキーを愛し、こういう思いを持っている人間もいることをぜひお伝えください。 PS1.最近購入した通常の角瓶の裏側を見たら、すでに表記は「サントリー酒類(株) 東京都港区台場2丁目」でした。いつから表記変わったんでしょうかねぇ…。 PS2.詳しい友人に聞いたところ、2009年に持ち株会社と子会社に分離して以来、持ち株会社のサントリー・ホールディングスのみ大阪に本社を置き、それ以外はすべて東京へ登記も移したそうです。従って、ラベルの表記も2010年くらいには変わっていたのか。気が付きませんでした。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/05/02

コメント(0)

全20件 (20件中 1-20件目)

1