2012年09月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(30)/9月28日(金)

【おことわり】レシピやスタイルは標準的なもので、絶対的なものではありません。文献やバーテンダーによっては違う割合、材料、スタイルでつくっていることもあります/レシピの丸カッコ内の数字(単位)はmlです。◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(30) 90. ミスター・マンハッタン(Mr. Manhattan) 91.ネグローニ(Negroni) ※いずれも【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しています。そちらをご覧ください。 ********************************** 92. ニューヨーク(New York)【レシピ】ライ・ウイスキー(またはバーボン・ウイスキー)(45)、ライム・ジュース(15)、グレナディン・シロップ0.5tsp、砂糖1tsp、オレンジ・ピール ※砂糖やオレンジ・ピールを使わないレシピもある【スタイル】シェイク 【グラス】カクテルグラス 都市名がそのまま名前になったカクテルは数多くあるが、この「ニューヨーク」は最も有名なものの一つ。普通に考えれば、おそらくはニューヨーク生まれのカクテルと想像されるが、誕生の時期や経緯についてほとんど何も伝わっていない不思議なカクテルの一つである。 サヴォイ・カクテルブック(1930年刊)で紹介されていることから、1920年代の欧州では、すでに認知されていたことは間違いない。おそらくは禁酒法施行(1920年)に嫌気がさし、米国から欧州に渡ったハリー・クラドック(サヴォイ・カクテルブックの著者)のようなバーテンダーらによって伝えられたのであろう。 しかし肝心の米国では、禁酒法時代(1920~33年)以前のカクテルブックには、確認した限りでは登場しておらず、初めて紹介されるのは、禁酒法廃止後に出版された「ミスターボストン・バーテンダーズ・ガイド」の初版(1935年刊)。米国内でメジャーなカクテルになるには、もうしばらく時間がかかったと思われる。 【確認できる日本初出資料】世界コクテール飲物事典(佐藤紅霞著、1954年刊)。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/09/28

コメント(0)

-

SNS上の「画像の引用」ルールについても知っておきたい/9月26日(水)

【2018年&2019年の著作権法改正を反映させた改訂版を2020年6月20日付でアップしております。現時点では改訂版の方をお読みください】★「改訂版」はこちら → 2020年6月20日の日記

2012/09/26

コメント(2)

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(29)/9月25日(火)

【おことわり】レシピやスタイルは標準的なもので、絶対的なものではありません。文献やバーテンダーによっては違う割合、材料、スタイルでつくっていることもあります/レシピの丸カッコ内の数字(単位)はmlです。◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(29) 86. モンテカルロ(Monte Carlo)【レシピ】ライ・ウイスキー(45)、ベネディクティン(15)、アンゴスチュラ・ビターズ1dash、マラスキーノ・チェリー レモン・ピール(お好みで)【スタイル】シェイク 【グラス】カクテルグラス カクテル名は、モナコ公国内の都市で国営カジノもある有名なリゾート地、モンテカルロに由来する。誕生や命名の経緯は不明だが、1936年発刊の日本のカクテルブックですでに登場していることから、欧米では、少なくとも1930年代前半には誕生していたと思われる。 レシピから考察すれば、マンハッタンのバリエーションの一つとも言える。ライ・ウイスキーの代わりにバーボンを使うレシピもある。 欧米のカクテルブックでこのカクテルを収録している例は、なぜかほとんどない。現時点で確認した限りでは、「バーテンダーズ・スタンダード・マニュアル(Bartender’s Standard Manual)」(フレッド・パウエル=Fred Powell=著、1979年刊)が初出で、他に1件のみ。 【確認できる日本初出資料】スタンダード・カクテルブック(村井洋著、JBA編 1936年刊)。 *********************************** 87.モスコー・ミュール(Moscow Mule) 88. マウント・フジ(Mount Fuji) ※いずれも【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しています。そちらをご覧ください。

2012/09/25

コメント(0)

-

日本のフォーク、ロック、その黎明期を振り返る/9月24日(月)

日本のフォーク、ロック、その黎明期を振り返る ◆歌謡曲、演歌、民謡しかなかった邦楽の世界に いま振り返ると、1960年代後半から70年代後半の約10年間は、日本の音楽シーンにとっては、とても重要な時期だったように思います。 60年代後半、それまで歌謡曲、演歌、軍歌、民謡くらいしか聴かれなかった邦楽の世界に、まずフォークというジャンルの音楽が登場します。70年代に入るとフォークは、フォーク・ロックという方向へ発展し、そして初めて日本語で歌うロックが生まれ、その後「ニュー・ミュージック」という新たなジャンルが生まれていくという、まさに新感覚の邦楽の黎明期でした。 この60年代後半から70年代初めにかけては、「米国の音楽に負けるな!」と、情熱あふれる若いアーチストたちが数多くデビューし、職業作詞家・作曲家に頼らず、自分たちの感性でメロディーや詩をつくり、歌うアーチスト(シンガー・ソングライター)が輝きを持ち始めた時代でした(歌謡曲の世界でもその後、職業作曲家が洋楽のセンスを織り込んだ和風ポップスの曲を生みだしてゆきます)。 先日、ある友人から、当時の音楽シーンはどういう状況だったのかを尋ねる質問を受けました。そこで、私の記憶や印象に今も残り、多大な音楽的影響を受けた歌手、グループを、当時のレコードレーベルも含めて、そして私自身の音楽遍歴も交えて振り返ってみました(データは一応Wikipediaなどで確認しましたが、正確性の保証はありませんので、悪しからずご了承ください)。 ★1965~69 ◆まずフォークから始まった 1960年代後半、日本にフォーク・ブームが起きます。そのきっかけとなったのは、60年代半ばに米国から伝わったPPM(ピーター・ポール&マリー)やジョーン・バエズ、ブラザース・フォー、ボブ・ディラン、キングストン・トリオらのレコードでした。小学校5年生で初めてギターを買ってもらった私が、まず始めたのもPPMの曲のコピーでした。 まもなく日本ではマイク真木が歌う「バラが咲いた」(1966年)やブロードサイド・フォーの「若者たち」(同)、森山良子の「この広い野原いっぱい」(1967年)が大ヒットし、大学ではカレッジフォーク・ブームが起きて、フォーク・ソング同好会やサークルが次々と誕生していきました。 加山雄三がフォーク路線を狙って「旅人よ」を出したのもこの頃でした(ビートルズも64、65年頃には日本で人気を得ていましたが、ビートルズから直接影響を受けて誕生した、オリジナルを歌う歌手やバンドというものは、残念ながらこの頃まだ登場しなかったと記憶しています)。 一方、関西では、思わぬ形でフォークが注目を集めるようになります。1967年12月、京都の大学生3人(加藤和彦、はしだのりひこ、北山修)からなるフォーク・クルセダーズ(通称フォークル)というグループがメジャー・デビュー。デビュー曲の「帰ってきたヨッパライ」は爆発的にヒットし、オリコン初のミリオン・セラーとなりました。 このコミック・ソングのようなデビュー曲は、私はあまり好きではありませんでしたが、その後の発表された、「悲しくてやりきれない」「イムジン河」「青春は荒野をめざす」はお気に入りで、友人と一緒にやっていたフォーク・バンドでもレパートリーにしていました。当初「1年限りのプロ活動」を公言していたフォークルは、68年10月に解散しました。 (加藤は解散後、サディスティック・ミカバンドやソロ歌手としてあるいは作曲家として活躍したが、2009年に自殺。はしだの「その後」は本稿の「はしだのりひことシューベルツ」で後述。京都府立医大の学生だった北山は、解散後は芸能界とは距離を置き、九州大学医学部教授も歴任、精神科医・エッセイストとして現在も活動している) ◆反戦・平和、そしてプロテスト・ソング 1968年になると、ベトナム反戦運動や反安保闘争がさらに活発化してきます。フォーク歌手のなかにも、娯楽的な歌詞から一線を画し、社会的、政治的メッセージの色濃いプロテスト・ソングを歌う人が増えてきました。曲も自分たちでつくるシンガー・ソングライターが次々と登場してきます。 69年には、「URC(アングラ・レコード・クラブ)」という関西フォークを発信する独立系レコードレーベルが誕生します。URCは社会性の強いアーチストを発掘したのが特徴でした。この頃、活躍し始めた歌手やグループには、高石ともや、五つの赤い風船、中川五郎、岡林信康、高田渡、斎藤哲夫、遠藤賢司、加川良らがいました。このなかで、私が一番好きだったのは岡林信康です。 岡林のセカンド・アルバム「見る前に跳べ」とサード・アルバム「おいら、いち抜けた」は今でも、凄い名盤だと思います。後に“路線転向”した岡林ですが、この頃は反戦・反権力をメインテーマにしていました(「見る前に跳べ」では、後の、はっぴいえんどがバックをつとめていました)。当時、大阪の「春一番」ライブや、中津川のフォークジャンボリーは「フォークの聖地」として人気を集めていました。 ★1970~73 ◆日本語を初めてロックに載せたはっぴいえんど 70年安保の混乱と熱気が去った後、様々な音楽が生まれ、その中から大瀧詠一、細野晴臣、鈴木茂、松本隆の4人からなるバンド、はっぴいえんどがバンドとしてメジャー・デビューを果たします(70年8月、当初はURCレコードから発売、のちベルウッド)。 はっぴいえんどはご承知のように、「日本語をロック音楽に乗せて歌った初めての本格バンド」と位置づけられています。1stアルバム「はっぴいえんど」(1970年発表)と2ndアルバム「風街ろまん」(1971年発表)は不滅の名盤だと思います。私は、「風街ろまん」発売直後のライブを大阪・難波の高島屋ホールで聴く幸運な機会が持てましたが、大瀧詠一亡き今、とても貴重で少し自慢できる思い出です。(少し個人的な話で恐縮ですが、ちょうどこの頃、私の参加していた3人編成のギター&コーラス・バンド「木の葉がくれ」も結成されました。はっぴいえんどの音楽は私たちの心をとらえ、当初は、その曲のコピーに熱心に取り組みました。洋楽では、もっぱらCrosby, Stills, Nash & Youngのコピーをよくしてましたが、その後、自分たちでオリジナル曲もつくるようになり、それは2枚のアルバムに結実しました)。 一方、旧来のフォーク路線でも、第二世代の歌手たちが登場してきます。1969年、吉田拓郎、泉谷しげる、海援隊らを世に出す「エレック・レコード」という会社が設立されます(しかし、エレックは放漫経営がたたって76年に倒産します)。 ◆「学生街…」が大ヒットしたガロの悲劇 この頃デビューした歌手・グループで、前述以外では、どんな人たちが記憶に残っているかといえば、次のような面々です。ガロ、ザ・ディラン2(セカンド)、赤い鳥、六文銭、あがた森魚、はしだのりひことシューベルツ、ブレッド&バター、はちみつぱい、RCサクセッション等々(ブレッド&バターは今でもまだ現役で活動してます)。 このなかで、私がとくに好きだったのはガロとザ・ディラン2、赤い鳥、シューベルツでした。 ガロは1971年、「日本のCrosby, Stills & Nash」を目指して結成された、コーラスを重視した3人編成のバンドでしたが、72年にリリースしたシングル盤の「学生街の喫茶店」(当初「美しすぎて」というシングル盤のB面用の曲だったのがレコード会社の意向でA面に差し替えられた)が大ヒットしてしまったのが不幸の始まりでした。 ガロにはその後、歌謡曲っぽいイメージが付きまとい、テレビで歌わされるのは「学生街…」ばかり。本人たちも不本意だったのか、わずか5年で解散してしまいました(メンバーの1人日高富明は1986年に自殺。もう一人のメンバー堀内護も2014年病死、現在は大野真澄だけが健在です)。 ディラン2は、60年代末、西岡恭蔵、大塚まさじ、永井ようの3人が当初「ザ・ディラン」の名で結成し、活動していました。彼らのオリジナル、「プカプカ」「サーカスにはピエロが」は今でも凄い名曲だと思います。メンバーのうち、西岡は1971年に脱退し、「ディラン2」自体も74年に解散します。 西岡恭蔵はグループ脱退後、ソロ歌手として精力的にライブハウスなどで活動していましたが、残念ながら1999年、その2年前に先立った妻の後を追うように自殺してしまいました…(涙)。残るメンバーだった大塚まさじ、永井ようは現在もそれぞれソロで精力的に活動し、時折り一緒にステージに立っています。 ◆「翼をください」は今や教科書にも 5人グループだった赤い鳥は「竹田の子守唄」でデビューし、ヤマハの「ライトミュージック・コンテスト」で優勝します。当初はフォーク路線でしたが、その後、紙ふうせん(2人)とハイファイ・セット(3人、現在は解散)に分裂してしまいました(赤い鳥時代の「翼をください」と「忘れていた朝」は今も大好きな曲です。「翼をください」は今では教科書にも載っていますね)。 「風」が大ヒットしたシューベルツは、フォークル解散と同時に、はしだのりひこが結成したバンドでしたが、メンバーの突然死もあって解散。はしだはその後、クライマックス(「花嫁」が大ヒット)、エンドレスと次々グループを換えながら音楽活動を続けました。晩年はパーキンソン病を患い、闘病生活をしながら時折りソロ活動も続けましたが、2017年、72歳で亡くなりました。 はっぴいえんどは1972年に解散。URCからその版権を引き継いだのが「ベルウッド・レコード」(1971年設立)でした。当時の「ベルウッド」のアーチストとしては、ほかにはっぴいえんど解散後ソロになった大瀧詠一や、山下達郎、大貫妙子らが目立っていました。 ◆1974~77 ◆数多くのスターを生んだポプコン 井上陽水、吉田拓郎、泉谷しげる、小室等の4人が1975年、「フォーライフ・レコード」を設立します。ただし、経営方針をめぐるゴタゴタもあって、印象に残るような実績はあまり残せずに、2001年に会社は解散しました。 一方、ヤマハが1967年~71年に開催した「ライト・ミュージック・コンテスト」と、1969年に始まった「ポピュラー・ミュージック・コンクール」(通称「ポプコン」)からは後にメジャーになるアーチストが巣立っていきます。 ポプコン出身で目立っていたのは、中島みゆき、オフコース、チューリップ、小坂明子、八神純子らです(チャゲ&飛鳥もポプコン出身ですが、注目されるのはもう少し後です=1979年の「ひとり咲き」でメジャー・デビュー)。 中島みゆきは現在でも息長く活動中。オフコースのメンバーだった小田和正やチューリップのメンバーだった財津和夫はその後、ソロ歌手(シンガー・ソングライター)として活動し、現在でもなお名曲をリリースし続けています。 ◆ユーミンの衝撃デビュー ポプコン出身以外で衝撃的なデビューを果たしたのは、1972年に登場した荒井(現・松任谷)由実です。彼女の音楽は、コード進行やメロディーが当時としては、とてもおしゃれで、斬新でした。フォークでもロックでもない新しい感性の音楽分野は、まもなく「ニュー・ミュージック」と呼ばれるようになりました。 デビュー・アルバム「ひこうき雲」(1973年発売)と、セカンドの「ミスリム」(1974年発売)は、やはり日本の音楽史に残る名盤だと思います。昔、荒井由実時代のライブを天王寺野外音楽堂で聴けたことは、今でも私の自慢の一つです。 かぐや姫が人気を得たのもこの頃(1973~74年)ですが、個人的には、私たちのバンドの音楽的志向と少し違っていたので、「神田川」(73年発売)や「赤ちょうちん」(74年発売)はあまり好きではありませんでした(唯一、「妹」=74年発売=は好きでしたが…)。また、かぐや姫解散後、伊勢正三らがつくった「風」のシングル「22才の別れ」も結構好きで、聴いていました。 1973年にデビューした、名古屋出身の「センチメンタル・シティ・ロマンス」も都会的なセンスあふれる大人のロックを創り出すバンドで、現在でも息長く活動を続けています。 ◆ロック史上に輝く名盤「ソングス」 1975年、大瀧詠一は独自の「ナイアガラ・レーベル」を設立します。このレーベルからは、シュガー・ベイブ(山下達郎、大貫妙子らが中心となったグループ、76年に解散)やソロでの山下達郎、佐野元春、杉真理らが育ち、メジャーになっていきます。 この頃、私は邦楽では、荒井由実時代の4枚のアルバム(上記の2枚&「コバルト・アワー」=1975年発売、「14番目の月」=1976年11月発売)と、73年にデビューしたセンチメンタル・シティ・ロマンスの1stアルバム(75年発売、タイトルはバンド名と同じ)、それに75年4月に発売されたシュガー・ベイブのデビュー・アルバム「ソングス」を、レコードの針が擦り切れるほど聴いていた記憶があります。 「ソングス」は今聴いても素晴らしく、日本のロック史に輝く名盤と言っていいと思います。とくにこのアルバム1の名曲「ダウンタウン」はその後、エポら多くのアーチストによってカバーされています。 以上、駆け足でしたが、日本のフォーク&ロック黎明期の10年を振り返ってみました(でも、急いでまとめたので、誰か大事なアーチストを忘れていないかなぁ…)。 (文中敬称略)【おことわり】ロカビリーやGS(グループ・サウンズ)はなぜ“無視”したのかと言われそうですが、ロカビリーについては60年代前半までがピークだったことに加えて、米国音楽の翻訳・模倣音楽であるため、日本人によるオリジナルとは言えないというのが理由です。 また、GSは基本的に歌謡曲の延長線上に誕生し、曲も職業作詞家、作曲家に頼っていたグループが多かったので、あえて触れませんでした(ブルーコメッツは作曲も取り組んでいましたが、曲の雰囲気はフォークでもロックでもなく、歌謡曲がポップに発展したものと僕は考えています)。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/09/24

コメント(0)

-

★知っていますか?「引用」のルール/9月20日(木)

◆意外と知らないSNS上の「引用」ルール(2018年&2019年の法改正内容を反映させて、本文を修正致しました) 以前の日記(2009年7月9日)で、「知っていますか?ブログでお店を紹介する際のルール」という一文を書きました。当時はまだ、Blog全盛時代で、その後、MIXI、Twitterが登場し、今ではfacebookやLINEがSNS(ソーシャル・ネットワーク・システム)の主流になりつつあります。個人的には、どのSNSにもそれぞれ長所・利点があると思っています(使い勝手はさまざまですが…)。 さて、今や私たちの生活の中にどっぷり入り込んできたSNSですが、「他のサイトや他人の日記から引用・利用する場合のルール」について、意外と正確に知らないことが多いのに気づきました。私の友人の中には、「ネットの世界では、他のサイトやBlogなどからの引用・利用はまったく自由」「SNSの日記は著作権法の保護の対象外なんだろ」と勘違いしている人もいました。 当然ながら、インターネットの世界でも、法的ルールや一般的なマナーが存在します。こうしたルールやマナーを守ることで、ネット上での思わぬトラブルを防ぐことができて、「著作権侵害だ!」と訴えられるリスクも回避できると思います。 良い機会なので、僕自身もこれまでやや曖昧な理解でしかなかったSNS上での「引用・利用」問題について、自戒も込めて整理してみたいと思います。本稿は少々長くなりますが、絶対に知っておいて損はないと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください(僕は法律の専門家ではないので、もし記述に間違い等がありましたら、ご指摘していただければ幸いです)。 ◆公正な引用ための要件 まず、日本では著作権法32条で、「公正な慣行に合致し、報道・批評・研究など目的上、正当な範囲内で、定められた要件を満たしていれば、著作権者の了解なしに引用して利用できる」とされています。そして、そのための要件が具体的に定められています。そしてもう一つ。必ず知っておかねばならないのは、日本ではSNS上の日記も、他の文学作品、音楽、映画、絵画、写真などと同様に著作権法の保護対象として認められているということです。 では、合法的な引用・利用の要件とはどのようなものかですが、インターネットの法律専門サイト等では、「公正な引用のための要件」として、以下のようによく紹介されます。これは文化庁が、1980年3月の最高裁の判例(有名な「パロディー写真事件判決」=マッド・アマノ氏vs白川義員氏)等にもとづいて、「著作物から引用する際の注意指針」として公表している「4要件」(下記の2~5)がベースになっています(文化庁のHP→ http://www.bunka.go.jp/chosakuken/ )。 (1)引用先は公表された著作物であること (2)「公正な慣行」に合致すること(「公正な慣行」の定義は示されていませんが、判例等では以下の(3)(4)(5)の要件がこれに当たるとしているケースが多いそうです) (3)引用する必然性があること(その引用が文章の目的や構成上、必要・不可欠である) (4)引用部分に「」(かぎかっこ)をつけるなど、自分の著作物と引用部分が明確に区別されていること(引用であることが明確であれば、「」が必要でない場合もあります) (5)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(あくまで自分の文章が「主」で、引用された文章は「従」でなければなりません。「主」か「従」かは、引用の量ではなく、書き方やその作品の趣旨・目的がポイントです。ごくわずかでも違法となることもあります) (6)出典・出所が明示されていること(著作権法48条)(出所を明示せずに、自分の文章か他人の文章かを明確に区別せず、自分自身が書いたように見せかけるのはいわゆる「盗用」で、「引用」でも「転載」でもありません)。 (7)勝手な変更を加えないこと(書き換えたり、つぎはぎしたりしない) (8)引用しすぎないこと(量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。1~4の条件を守っても、大量に引用・転載すれば、「無断転載」となり、違法となります。一般的には、「引用部分はその文章全体の約10%以下、多くとも20%までが望ましい」と言われています) (9)報道・批評・研究などのための「正当な範囲内」であること(末尾【注1】ご参照) 合法的な引用とみなされるためには、以上の9要件をすべてクリアする必要があります(言い方を換えれば、この9要件をクリアしていれば、Web上でも印刷物でも、自由に引用できます)。この9要件は、文章(言語著作物)に限らず、音楽、映画、写真、絵画・彫刻・漫画などの美術作品、芸術的な建築物、地図、舞踊の振付などさまざまな著作物に適用されます(著作権法10条1項)。(※なお、画像の引用要件については、文章とまったく同じとはいきません。画像の引用問題については稿を改めて考察してみたいと思います)。 世界中のパソコンやスマホとつながっているSNSの世界では、自分のページに掲載した瞬間に、それは「私的利用」ではなく、不特定多数への発信行為=「公衆送信」とみなされるので、細心の注意が必要です。 以上の要件を守らず、故意に違法な引用・利用をして違反に問われ、万一、刑事事件にでもなれば最悪、「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」(著作権法119条)という重い罰則が科せられますので、「これくらいはいいだろう」と軽く思わない方が賢明です(ただし、故意でなく過失であった場合は、刑事罰は適用されません)。 ◆許可・了解なしで引用できる場合や対象 著作権法の実際の運用では、「公正かつ正当な目的であれば、相手の許可・了解なく無料で引用・利用ができる」ものもあります。その具体例として、以下のようなものを挙げています(もちろん、まったくの無条件ではありませんし、出所の明示は原則必要です)。 ・報道・ニュース記事(ただし事実の伝達にすぎない記事、例えば火事、交通事故、人事異動、死亡記事などに限られ、それ以外の記事は引用の度合いによっては違法になります)。 ・保護期間の切れた著作物(日本では作者の死後70年経過、または著作物の発表後70年が経過)※従来の保護期間は「50年」でしたが、2018年の法改正で「70年」に延長されました。(末尾【注2】ご参照) ・家庭内、友人間の私的使用(ただし、SNS上で文章や写真を引用・転載することは「私的使用」とはみなされていません。不特定多数に発信し、アクセスされるからです。また、違法なものと知りながら画像や音楽をダウンロードすれば違法となり、刑事罰の対象となります) ・学校内における利用(教科書や試験問題、校内放送等)対面授業あるいは対面授業と同時に行うオンライン授業での著作物の利用では、従来から、著作権者の許諾は不要となっていましたが、2019年の法改正ではさらに、対面授業と同時のタイミングでないオンライン授業等で著作物を利活用する際にも、一定の補償金を管理団体に支払うことで、著作権者の許諾が不要となりました。 ・ネットオークションに添付する商品写真(2009年の法改正で正式に認められるようになりました) ・美術館・博物館などによる利用= 従来から一定条件下での収蔵作品の複製は認められていましたが、2019年の法改正では、美術館・博物館・図書館などが収蔵作品をネットワーク上で閲覧させる行為や、美術品や写真などの販売のためのカタログ掲載も、著作権者の許諾なしに利用可能となりました。 ・「検索エンジンサービス」(Google、Yahooなど)における利用、および「思想または感情の享受を目的としない利用」(例えば、IT技術開発の過程やAIによる情報解析など)= 2019年の法改正で、一定の条件下で著作権者の許諾なく利用可に 【その他】 法令・条例・判決/国や地方公共団体の行政資料、報告書 / 屋外広告・建築物 / 画素数を落とすなどした絵画、写真画像(※1928年の発表後70年以上が経過しているミッキー・マウスの著作権はどうなのかとよく話題になりますが、この問題は後日、このブログ上で改めて取り上げたいと思います)。 ちなみに、引用という形ではなく、著作物をほぼそっくり真似た場合はどうか。著作権法には具体的な規定はありませんが、法律専門サイトによれば、「引用部分がゼロでも、真似(酷似)しすぎた結果、相手に不利益を与えた場合は、民法709条(不法行為による損害賠償)によって、賠償を請求されるおそれ」があります。やはり過度に真似るのはリスクが大きいということになります。 ◆著作権法で保護されていないもの 一方、著作権法では原則、保護されていないものもあります。例えば、車や家電などの大量生産の工業製品、衣服のデザイン、料理やカクテルなどのレシピ、店舗名(ただし商標登録で保護されている場合あり)や外観、車や家電の外観(特許をとっていれば別ですが)、ランキング、新聞の見出しなどです。 レシピなどは「私がこんなに苦労して考案したのに…」と不満に思う方も多いかと思いますが、現行法上では残念ながらこうなっています(ただし、レシピを書いた本の写真を勝手に転載したり、文章を丸写しすれば、これは著作権法違反です) 車や家電など工業製品や衣服、ジュエリー等のデザインは、著作権法の代わりに意匠法という法律で保護されています。著作権法と違うのは、著作権は創作時点で自然発生するのに対して、意匠権は申請し、認可されないと発生しない点です。登録が認められれば20年間保護されます。また、商品名や店舗名は商標法という法律で守られています。申請して登録し、更新すれば半永久的に認められます(ただし、意匠権も商標登録も独創性がないものは申請しても却下されますし、そもそも登録できない名前<国名や地名、すでに定着している普通名詞、ありふれた人名など>もあります)。 ◆ルールやマナーを守ることが大切 なお、著作権法違反は親告罪なので、原則として、告訴がない限り捜査当局は動きません。実際、SNSの世界では、相手を法的に訴える労力や時間、費用を考えたらバカバカしいので、刑事告訴にまで至るのはきわめて稀なケースでしょう。また、警察もそこまでヒマではないから、もし次々告訴があったとしても、個人間の著作権侵害をいちいち立件はしないでしょう。 警察が立件しないからと言って、違法な「引用・転載・利用」は、道義的にも許されるものではありません。悪気なく、何気なく引用・利用したとしても、違法であれば民事裁判で損害賠償を求められる可能性はあります。合法の範囲内であっても「かなりの量を引用・利用する」場合は、可能な限り、引用元に事前の了解をもらっておくのが、Webと言えども「大人のマナー」だと僕は思います。 なお、現行著作権法では、引用明示義務違反、死後の人格的利益の侵害など一部は非親告罪となっているので、告訴がなくても悪質なものは摘発される可能性はありますので、とくに気をつけたいものです。2018年の法改正ではさらに、海賊版を販売・ネット送信する行為も非親告罪化されました。 結論として、安易にコピペ(コピー&ペースト)せずに、ルールやマナーをきちんと守った引用・利用に徹することが何よりも大切です。僕自身もこれからも自戒しながら気を付けたいと思いますが、無用なトラブルを招かないように、みんながこうしたルールやマナーを守って、SNSを気持ちよい空間にしていきたいものです。【注1】「報道・批評・研究などのための『正当な範囲内』」という要件については、改正著作権法(2019年施行)でも明確な定義は示されていません。 唯一、判例で「社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要であり、具体的には、他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか、その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合考慮されなければならない」と示されている程度です(大阪地裁・2013年7月16日判決)。 すなわち、「引用に必然性・必要性があって、引用の分量や引用個所が適切であり、引用部分が明確に区別されている」などの条件を満たす必要があるのは当然だと思われます。【注2】著作者が亡くなったのが1967年末以前であれば、2018年12月30日の改正著作権法施行以前に50年の保護期間(1968年1月から起算)が終了しているため、70年には延長されません(1967年に亡くなった芸術家で言えば、例えば、山本周五郎<作家>、壷井栄<作家>ら)。 なお、著作者が亡くなった後、著作権継承者がいなければ、原則として著作者死亡時点で著作権は消滅します。 【御礼】この一文を書くにあたって、主に下記のWeb ページ上の解説やデータ、Q&Aから貴重な情報や示唆をいただきました。この場を借りて著者・編者の皆様には心から御礼申し上げるとともに、そのページ(出典元)を紹介しておきます。・「著作権法ガイド(無料引用のルール)」→ https://homepage1.nifty.com/samito/copyright2.htm・「はじめての著作権法講座」→ https://www.cric.or.jp/hajime/hajime7.html・「ニコニコ大百科:著作権法とは」→ http://dic.nicovideo.jp・「サイトポリシー:著作権について(朝日新聞デジタル)」 → https://www.asahi.com/policy/copyright.html・「知的財産法実務解説」→ https://www.saegusa-pat.co.jp/copyright/cr_02_1.html・「コンピュータ用語学び塾」→ https://blog.goo.ne.jp/yougo-school/e/・「SNSにおいて著作権侵害・肖像権侵害問題は生じるのか?」 → https://www.ys-law.jp/article/13284717.html・「ニュースな待合室」 → https://informatics.cocolog-nifty.com/news/2008/03/mixi_3d40.html ・「著作権が自由に使える場合」(公益社団法人・著作権情報センター)→ https://www.cric.or.jp/qa/ ・「著作権法の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要があるのか」(STORIA法律事務所Blog)→ https://storialaw.jp/blog/6114 ・「著作物・著作権をめぐるルール改正(解説)」(GVA法律事務所HP)→ https://gvalaw.jp/6253 ・「著作権を侵害せずに文章や画像を引用・転載する方法」(ベリーベスト法律事務所HP)→ https://best-legal.jp/copyright-quotation-4942 ・「著作権保護期間、50年から70年に延長。一部非親告罪化も」(Watch Impress)→ https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1152341.html 【おことわり】この日記は「引用」のルールについて、現時点での著作権法上の一般的なルールや法的見解、マナー等をまとめたものですが、個別具体的問題についての対応・見解まで保証するものではありません。具体的な疑問やトラブルについては文化庁や法律専門家にお尋ねください。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/09/20

コメント(4)

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(28)/9月19日(水)

【おことわり】レシピやスタイルは標準的なもので、絶対的なものではありません。文献やバーテンダーによっては違う割合、材料、スタイルでつくっていることもあります/レシピの丸カッコ内の数字(単位)はmlです。◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(28) 83. ミント・フラッペ(Mint Frappé)【レシピ】クレーム・ド・マント(ミント・リキュール)(45~50)、クラッシュド・アイス、飾り=ミントの葉&マラスキーノ・チェリー【スタイル】ブレンダーまたはビルド【グラス】フラッペ・グラスまたは広口シャンパン・グラス 誕生の経緯や時期は不明だが、日本の1961年出版のカクテルブックで紹介されていることから、少なくとも1950年代には誕生していたことは間違いない。 国内の複数のWeb専門サイト(出典:Suntory社HP、Kotobankほか)では、「20世紀初頭、米カンザスシティのバーテンダー、ピーター(「ポーター」説も)・スローボディー氏(名前の綴りは不明。Slowbodyか?)が考案した」という説がよく紹介されているが、いずれも裏付けとなる資料は明示していない。欧米の専門サイトでこの説を紹介しているところもないため、信憑性には疑問が残る。 「ミント」の名は、ギリシャ神話に登場する美少女「メンタ」に由来する。メンタはハーデースという神に愛されるが、ハーデースの妻ペルセポネーの嫉妬によって、その体を草に変えられてしまった。メンテはその存在をハーデースに知らせるために、清涼感ある芳香を放つようになったという。フラッペとはフランス語で、「氷で冷やした」という意味。 日本のカクテルブックでは下掲を筆頭に多数の本で紹介されているが、欧米のカクテルブックでは掲載している例はきわめて少ない。現時点で確認した限りではヴォーグ(Vogue)・カクテルブック(1982年刊)が初出で、唯一の例(他に掲載例をご存知の方はご教示いただければ幸いです)。 【確認できる日本初出資料】カクテル・ガイド(落合芳明著、1961年刊)。 ********************************** 84.ミント・ジュレップ(Mint Julep) 85. モヒート(Mojito) ※いずれも【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しています。そちらをご覧ください。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/09/19

コメント(0)

-

神戸のBar Heavenが11月23日に閉店します/9月16日(日)

とても残念なお知らせです。うらんかんろも開店に関わり、拙著「今宵も、BARへ…」を置いてもらったり、時々キーボードを弾いたりしていた神戸・元町のBar・Heavenが、11月23日(金)をもって店を閉じることになりました。 一番の理由はTマスターの体調です。閉店後に手術されるようです。命にかかわるような手術ではないとのことですが、元々、がんを克服して開店したといういきさつもあるのに加えて、体力的・年齢的なこともあって、店を続ける気力を失われたようです。 HeavenのマスターTさんは、ご存じの方も多いですが、サラリーマン時代の成田一徹さんと同じ職場にいらして、二人で一緒に伝説的な「酒場の絵本」(現在は絶版)を出版した方です。 神戸の古き良きBarが、成田さんの切り絵と洒脱な文章で紹介された素晴らしい本で、僕も80年代、この本を参考にしながら、神戸の外人Bar巡りをしました。その洒脱な文章を書かれたのがTマスター本人です。 マスターの閉店の決心は固い...ようです。この約3年半で、もう完全燃焼されたのかもしれません。手術の後は、出版関係の仕事を手伝うとのことです。最期のHeaven月例会は11月17日(土)、23日は「サヨナラ・パーティー」の予定です。 皆様ももし良ければ、古き良き時代の神戸の残り香を伝えるHeavenに、閉幕までにぜひ一度お越しください。 【Bar Heaven】神戸市中央区栄町通2-10-4 アミーゴス・ビル4F 電話078-331-0558 午後3時~10時(土日祝午後1時~8時)月&火休こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/09/16

コメント(0)

-

秋の一日:トロッコ列車&保津川下り&「かい原」を満喫/9月16日(日)

関西に住んでいて、今頃?と笑われそうですが、先日、生まれて初めて、連れ合いと一緒に嵯峨野のトロッコ列車に乗って亀岡へ行き、帰り(亀岡→嵐山)に保津川下りを楽しんできました。 大阪からだと、まずJRで京都へそこで山陰線に乗り換えて、嵯峨嵐山という駅まで向かいます。各停でも約20分弱です。嵯峨嵐山駅のすぐそばにトロッコ列車の嵯峨駅があります(写真左)。 平日なので指定券の切符はすぐ買えましたが、紅葉シーズンだと予約しないと乗れないそうです。早めに行ったので、一番いい窓のない最後尾の列車に乗れました。ちなみに、保津川下りの切符もトロッコ嵯峨駅で買えます。 トロッコ嵯峨駅から終点のトロッコ亀岡駅までは約30分。窓がないので心地よい風が吹き込んできます。眼下の川には保津川下りの船も見えます(写真右)。 列車は時速40km?くらいのゆっくりしたスピードで進み、途中、撮影ポイントの鉄橋ではわざわざ列車を停止してくれるサービスも。嬉しいですね! そうこうしているうちに亀岡駅に到着。ここでバスに乗り換え、15分ほど走るとそこが保津川下りの船着き場(出発場)です。 救命胴衣の入ったベルトを着けさせられて、いざ乗船。船の乗客定員は27名です。一艘の船は3人(漕ぎ手、舵手、サオ担当)で操船します。 嵐山までの乗船時間は川の水かさによって変わるそうです。水かさが多いと1時間弱。水かさが少ないと2時間とのこと。この日は「1時間40分くらいでしょう」と言われました。 保津川下りはただし、同じく観光川下りで有名な天竜川や木曽川、熊野川のような急流ではありません(行かれた方からも事前に聞いていました)。行程の半分くらいは穏やかな流れです。 スリルのある箇所も途中10数カ所はあって、水しぶきが飛び込んでくることもありますが、怖さを感じるというほどの落差、速さではありません(写真左)。 川では、ゴムボートでラフティングを楽しんでいる若者グループもちらほら(気持ち良さそうです)。漕ぎ手の方は途中、出合う鳥たちの名前や、変わった岩などをいろいろと丁寧に教えてくれます。両岸では、運が良ければシカと出合うこともあるそうです。岸辺にはシカの足あともはっきり見えました。 ちなみに、下った船は今はトラックに積んで出発地点まで戻しているそうですが、昭和20年代までは、人力で川岸から引っ張って戻したんだとか。昔の方の苦労を思います。 外国人観光客も結構多かったのには驚きました(写真右)。とくに中国人の団体客はどこへ行っても目立ちました。もちろん、尖閣問題があったとしても、そこは大人の対応です。スタッフも他の日本人乗客も普通に温かく接します。 嵐山にもうすぐ着くという直前に、売店船が横付けされます。ビールやおでんやイカ焼き、みたらしダンゴなどを販売しています(写真左)。僕らは晩御飯は大阪・天満で寿司屋を予約しているので、ここは我慢。 船は予定通り、1時間40分で嵐山に到着。晩御飯までにはまだ時間があるので、あえて京福電鉄で四条大宮まで出て、そこから四条河原町までとことこ歩きました。途中、4時半頃、馴染みのBar・Rocking Chairがもう開いてるはずだと立ち寄りましたが、「開店は5時で、まだ30分もある! 4時じゃなかったのかぁ…」と思わず叫ぶ。あぁー残念! 大阪への移動時間を考えると、5時までは待てないので、仕方がなく近くのカフェでビールを一杯だけ飲んで、河原町から阪急で梅田へ。途中、淡路で地下鉄・堺筋線に乗り換え、天神橋筋六丁目で下車しました。いやはや、1日で相当な移動距離だなぁ…。 晩飯は、以前から行ってみたかった天満(てんま)の評判の寿司屋さん「かい原」。天満市場からも近く、大将が1人でやっててカウンター9席。いつも繁盛しているから、営業中にかかってきた電話もとれないほど忙しいという(写真左=メネギのにぎり、美味!)。 この夜はおまかせコース(3800円=10貫+前菜2品、小鉢1品)にさらに3~4品ほど追加して、酒を3杯ずつ計6杯飲んで、2人で13000円。キンメの焙りとかネタも凝ってて、コスト・パフォーマンスも最高。こういう店はあまり教えたくないなぁ、ほんまに。 という訳で、めちゃ充実した1日でした。天満は久しぶりに歩いたが、しばらく来ないうちに、そそられそうな美味しそうな店がいっぱい増えている。また近いうちに食べ歩きしたい!【かい原】大阪市北区池田町5-4 電話06-6351-7080(大将1人でやってるので、営業時間中はすぐ電話に出られないことが多いとのこと) 午後5時~10時 水曜定休こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/09/16

コメント(0)

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(27)/9月14日(金)

【おことわり】レシピやスタイルは標準的なもので、絶対的なものではありません。文献やバーテンダーによっては違う割合、材料、スタイルでつくっていることもあります/レシピの丸カッコ内の数字(単位)はmlです。◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(27) 80. ミリオン・ダラー(Million Dollar) 81.ミリオネア(Millionaire) ※いずれも【2016~19年改訂新版】で記述内容を更新しています。そちらをご覧ください。 *********************************** 82. ミモザ(Mimosa)【レシピ】シャンパン(またはスパークリング・ワイン)(適量)、フレッシュ・オレンジ・ジュース(80)【スタイル】ビルド 【グラス】シャンパン・グラス 誕生の正確な時期や経緯は不明だが、パリの「リッツ・ホテル(The Ritz Hotel)」のバーで生まれたとも伝わる(出典:PBOのHPなど)。また、「Classic Cocktails Of The Prohibition Era」(フィリップ・コリンズ著、1997年刊)では、このカクテルを米国の禁酒法時代(1920~33)の頃に欧州で生まれたものとして紹介している。 「ミモザ」は花の名。初夏にオレンジ色の花を咲かせる。カクテル名は、この花の色に似ていることに由来するという。ただし、「ミモザ」は通称で、正式名称(ただしシャンパンを使った場合のみ)は「シャンパン・ア・ロランジェ」(Chanpagne a l'orange)という(出典:Wikipedia)。 そこそこに知名度のあるカクテルだが、欧米のカクテルブックで紹介している例は意外に少ない。確認した限りでは、1956年出版の「ミキサーズ・マニュアル(Mixer’s Manual)」(P.G.ダフィー著)が初出。 通常はフルート型シャンパン・グラスで供されるが、同じレシピでコブレットに注いで氷を加えると「バックス・フィズ(Bucks Fizz)」というカクテルになる(出典:サヴォイ・カクテルブック=1930年刊)。 【確認できる日本初出資料】カクテール全書(木村与三男著、1962年刊)。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/09/14

コメント(0)

-

これまで…、そしてこれから/9月12日(水)

拙著「今宵も、BARへ…」でも以前少し書いたのだけれど、私はこれまでの人生で、訪れて気に入ったBARとは結構長く付き合ってきた。長い店だともう20年~30年余も通っている。 長く通い続けるBARには、もちろんそれ相応の理由がある。マスターとの相性、置いてるお酒の種類、料金、接客やサービス、店の雰囲気、客層等々。ただ最終的には、最初に出会った時の(マスターや店の)好印象が、いまも変わっていないということが大きいのだと思う。 馴染みのBARには、従業員であるバーテンダーがいて、そういう方が何年かの厳しい修業の後、独立して自分のお店を持つことが多い。それはそれで個人的にはとても嬉しいことなので、店をオープンされた際には、お祝いにお邪魔する。だが、私はある時から、「もう新しい店には行くことはあっても、よほどの理由がない限り、申し訳ないけれど常連にはなれない(ならない)」と決めた。 自分の年齢やこれからの人生プランを考えると、外(そと)のBARで飲める時間はもう限られている。年々体力は衰え、いずれ年金暮らしに突入するが、体も財布も一つしかない。今から、新しいBARのマスターと新しい出会いがあったとしても、残りの人生の時間を考えると、もう20年、30年付き合うことは不可能だ。 体も財布も一つしかない以上、もし新しい店とも付き合い続けたら、昔からの大切な店に行く機会が当然少なくなる。だから、新しいBARを開いた若いマスターには、「申し訳ないけれど、僕は常連にはなれないよ」と必ず伝える。私にとっては、それはやむを得ないし、理解してもらうしかないと思っている。新しいお店のマスターには、プロフェッショナルとして、これから20年、30年とそのBarへ通い続けてくれる常連客を、自ら新たにつくる努力をしてほしいと願う。 常連にはなれないのは、遠く離れた街のBARだって同じだ。物理的な距離がある以上、どうしようもない。東京へよく出張する私(末尾【注1】ご参照)だって、馴染みと思っているBARに顔を出せるのは年に数回あればいい方だ。だから、私自身は馴染みとは思っていても、常連客として扱われるのは申し訳ないと思う。 地方都市なら、なおさらだ。だから、全国どこへ出張や旅をしても、初めてのBARでマスターとの出会う際、僕はいつも「一期一会」(【注2】ご参照)の気持ちだけは忘れず、そのかけがえのない時間を大切に楽しんでいる。 訪れて気に入った店のマスターやバーテンダーとの素敵な出会いや思い出は、決して忘れない。遠く離れていても、“心はつながっている”と信じている。なかなか会えなくても、僕は心の中では、いつもその店の繁盛を願っている。 (※いまはBlogやMixi、FacebookなどのSNSで、かつて訪れた街のBARのマスターらと、再び時間や言葉を共有できて、心理的な距離も近くなった。それがとても嬉しい)。【注1】2014年に会社を退職してBar UKをオープンしてからは、東京も含めた首都圏へ行く機会は、残念ですが大幅に減りました。【注2】一期一会 一生に一度だけの機会。生涯に一回しかないと考えて、そのことに専念する意。元は茶道の心得を表した語で、どの茶会でも一生に一度のものと心得て、主(あるじ)も客も共に誠意を尽くすべきことをいう。すなわち、「あなたとこうして出会っているこの時間は、二度と巡っては来ない一度きりのもの。だから、この一瞬を大切に思い、今出来る最高のおもてなしをしなさい。二度とは会えないかもしれないという覚悟で人には接しなさい」という戒めの言葉でもある。「一期」は仏教用語で、人が生まれてから死ぬまでの間の意(参考資料:Wikipedia、goo辞書ほか)。 ・こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/09/12

コメント(0)

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(26)/9月7日(金)

【おことわり】レシピやスタイルは標準的なもので、絶対的なものではありません。文献やバーテンダーによっては違う割合、材料、スタイルでつくっていることもあります/レシピの丸カッコ内の数字(単位)はmlです。◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(26) 78. メアリー・ピックフォード(Mary Pickford)【レシピ】ライト・ラム(30)、パイナップル・ジュース(30)、マラスキーノ(10)、グレナディン・シロップ1tsp、レモン・ジュース1tsp【スタイル】シェイク 【グラス】カクテルグラス 米国・禁酒法時代(1920~1933年)のキューバで誕生した。作者は、ハバナを代表するバー「エル・フロリディーダ(El Floridita)」の著名なバーテンダーで、コンスタンチノ・リバライグア(Constantino Ribaraigua)(出典:Montgomery Place HPほか)と伝わる。 カクテル名は、「アメリカの恋人」とも呼ばれたサイレント(無声映画)時代のハリウッドの大女優(1892-1979)の名にちなむが、リバライグアがなぜ彼女の名を付けたのかは伝わっていない。ちなみに、メアリー・ピックフォードは自分で自分の映画製作に乗り出した最初の女優(出典:Wikipedia英語版&日本語版)とされ、1919年にはチャプリンらと共同で映画配給会社「ユナイテッド・アーチスツ」を設立したことでも知られる。 ハリー・マッケルホーンのカクテルブック(1919年刊)に登場するが、上記のような経緯もあり、後年の改訂版から追加収録されたと思われる。サヴォイ・カクテルブック(1930年刊)にも紹介されている。 「エル・フロリディーダ」は、かの文豪ヘミングウェイが大好きなフローズン・ダイキリを味わうために通った店としても有名。ラムは「ハバナ・クラブ」を使用することが多い。 【確認できる日本初出資料】世界コクテール飲物事典(佐藤紅霞著、1954年刊)。 ************************************ 79.メロン・ボール(Melon Ball)【レシピ】ウオッカ(20)、MIDORI=メロン・リキュール、(30)、オレンジ・ジュース(80)、氷【スタイル】ビルドまたはシェイク 【グラス】ワイングラスまたはトール・グラス 「MIDORI」はサントリー社が1970年代後半(1978年説)に米国で先行発売し、人気を得たメロン・リキュール。米国でメジャーになった日本製リキュールの第一号とも言える(日本では1984年に発売された)。 このカクテルは、「MIDORI」の販売促進のために、サントリー社のアメリカ法人(Suntory International Co. NY)が考案したと伝わる(出典:WEB専門サイト)が、欧米でこのカクテルを収録している文献はきわめて少なく、確認した限りでは、「ニューヨーク・バーテンダーズ・ガイド」(1995年刊)くらい(WEB上ではたくさん紹介している専門サイトはあるが…)。 「メロン・ボール」というカクテル名については、「果物のメロンではなく、女性の立派なバストを表現したスラング(俗語)。大ぶりのワイングラスにたっぷり入れた様から連想して付けた」と記しているサイトもあった(出典:R’s Bar/wave821)が、サントリー社のHPで「メロン・ボール」を紹介したページでは、名前の由来には一切触れておらず、真偽のほどは定かでない。 レシピのうち、オレンジ・ジュースは、グレープフルーツ・ジュースやパイナップル・ジュースに代えるバリエーションもあるという。 【確認できる日本初出資料】カクテル・ハンドブック(花崎一夫著、1990年)。 ************************************ 80. マイアミ(Miami)【レシピ】ホワイト・ラム(40)、ホワイト・クレーム・ド・マント(ホワイトミント・リキュール)(20)、レモン・ジュース1tsp【スタイル】ビルドまたはシェイク 【グラス】カクテルグラス マイアミは言わずと知れた米国フロリダ州最大の都市であるが、誕生の経緯や命名の由来は、現時点ではまったく伝わっていない。確認した限りでは、欧米では「バーテンダーズ・スタンダード・マニュアル」(Fred Powell著、1979年刊)が最も古い紹介例。しかし、日本側の文献では60年代から登場しているので、50年代には誕生していたと思われる。 日本のカクテルブックでは、冒頭のレシピのものだけでなく、ラム(40)、コアントロー(20)、レモン・ジュース1tspという、カクテル「X.Y.Z.」と比率違いの「マイアミ」も見られるが、国際的には、冒頭のレシピ以外は「マイアミ」とは呼ばない(出典:Wikipedia日本語版)。 「マイアミ・ビーチ」というよく似た名前のカクテルが国内外の文献に散見されるが、こちらの標準的なレシピは、ラム(40)、コアントロー(またはホワイト・キュラソー、トリプルセック)(20)、レモン・ジュース0.5tsp(日本レシピの「マイアミ」とはレモン・ジュースの量が少し違うだけ)。 加えて、ウイスキー、ドライ・ベルモット、グレープフルーツJが各3分の1というレシピの「マイアミ・ビーチ」もある(出典:カクテル小事典、今井清&福西英三著=1967年刊)ので、紛らわしいカクテルである。 【確認できる日本初出資料】カクテル・ガイド(落合芳明著、1961年刊)。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/09/07

コメント(0)

-

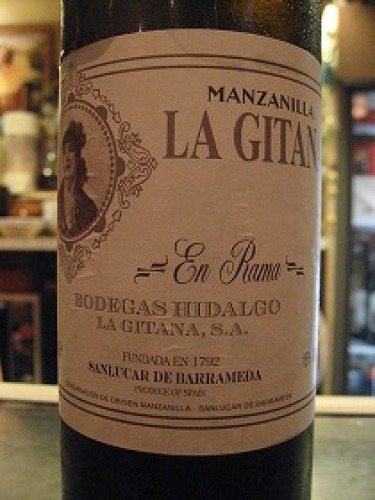

ラ・ヒターナ・エン・ラマ/9月6日(木)

シェリーのマンサニージャで有名な銘柄「ラ・ヒターナ(LA GITANA)」に、無ろ過のタイプ(「エン・ラマ=En Rama」と言います)があることを、初めて知りました。 「ラ・ヒターナ」はうらんかんろも大好きなマンサニージャで、家にもいつも常備しています。この「エン・ラマ」は春だけに造られる限定品で、日本にはなかなか入って来ないそうです。素朴で、なめらかな味わいで、とても旨いのです! シェリー好きの皆さん、どこかのお店で出合ったら、ぜひお試しを!(その際は、ぜひ通常タイプの「ラ・ヒターナ」と飲み比べしてみてください)。 こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/09/06

コメント(0)

-

成田一徹・切り絵展@帝国ホテル大阪/9月5日(水)

切り絵作家・成田一徹さんの個展に行ってきました。場所は、大阪・桜宮の帝国ホテル大阪の1Fロビー。 先般出版された「カウンターの中から」(あまから手帖社刊)の原画を中心に約20点余、Barという素敵な空間がモノクロームの世界で表現されています。 30日(日)まで開催(ホテル内の公共スペースなので、午前7時~午後10時半の間、観賞できます)。皆様も、時間を見つけてぜひどうぞ! 原画展を観た御帰りには同ホテル2Fにある、格式に溢れた「オールド・インペリアル・バー」での一杯がおすすめです(一流ホテルなのに、お値段は意外とリーズナブルです)。 ※帝国ホテル大阪は、JR環状線桜宮駅から南へ徒歩約5分。少々足場の悪い場所にありますが、JR大阪駅からは、ホテルへの無料送迎バスも出ています(15分間隔で)。 こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/09/05

コメント(0)

-

★70年代に、こんな音楽があった/9月4日(火)

最近You Tubeで、うらんかんろがよく聴いている楽曲です。メジャー・デビューはしていませんが、「木の葉がくれ」というグループ。 1974~75年に発表された曲です。ジャンルで言えば、フォーク・ロックでしょうか。今聴いても、心地よくて、あまり古くささを感じないような…(少なくとも、うらんかんろはそう思います)。 もしよかったら、一度聴いてみてください(6つに分けて、計12曲がアップされています。ご参考までに下記に、You Tubeへのリンクを紹介しておきます)。 1.ロッキン・チェア/悲しみの気配 2. 湖 3. ふたり/君のための詩/ヘイ・ムッシュ・ランボー 4.Dancing All Night Long/今日は日曜日 5.春の日/オールド・タイムス 6.終章/テラスの思い出こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/09/04

コメント(0)

-

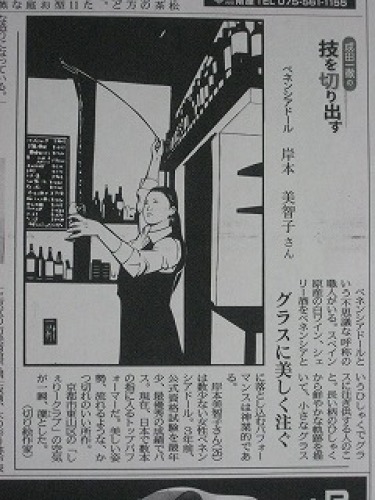

「技を切り出す」 By 成田一徹/9月3日(月)

切り絵作家・成田一徹さんが京都新聞で連載している「技を切り出す」で、しぇりークラブ京都(石塀小路店)のベネンシアドール・岸本美智子さんが登場しました。 うらんかんろも馴染みの店なので、とても嬉しいです。岸本さんは今や日本で指折りのべネシアンドールで、人柄もとても素敵な方です。 お店は東山・高台院そばの素晴らしいロケーションにあります。「石塀小路」という路地に面し、古い蔵を改造した店の雰囲気もまた最高です。 この記事を見ていると、また京都に行って、しぇりークラブで美味しいマンサニージャと美味しいタパスを味わいたくなりました。 今月中に、きっと行くぞー!【しぇりークラブ京都・石塀小路店】京都市東山区下河原町489-2 電話075-525-2201 午後5時半~11時半(日午後3時~10時) 月休 阪急四条河原町駅から徒歩15~20分(※わかりにくい立地なので、初めての方は近くまで来たら電話することをお勧めします)こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/09/03

コメント(0)

-

【全面改訂版】カクテル--その誕生にまつわる逸話(25)/9月2日(日)

【おことわり】レシピやスタイルは標準的なもので、絶対的なものではありません。文献やバーテンダーによっては違う割合、材料、スタイルでつくっていることもあります/レシピの丸カッコ内の数字(単位)はmlです。◆カクテル ―― その誕生にまつわる逸話(2012年版:ABC順)(25) 76. マティーニ(Martini) 77.ボンド・マティーニ(James Bond Martini)/ ヴェスパー(Vesper) ※いずれも【2016~19年の改訂新版】で記述内容を更新しています。そちらをご覧ください。こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2012/09/02

コメント(0)

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

- 日本酒の良さを広めよう!

- 棚からひとつかみ(日本酒編)その166

- (2025-11-11 20:58:28)

-

-

-

- 楽天市場でお買い物!!

- ペンダントトップ♡

- (2025-11-09 10:43:49)

-

-

-

- 桜の季節・お花見の季節

- 2021/03/28SUN!桜!

- (2025-09-27 22:55:15)

-