カテゴリ: ITTETSU GALLERY

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[ITTETSU GALLERY] カテゴリの最新記事

-

【ITTETSU GALLERY:知られざるバーと酒の… 2023/03/21

-

【ITTETSU GALLERY:知られざるバーと酒場… 2023/02/24

-

【ITTETSU GALLERY:知られざるバーと酒の… 2023/02/11

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

ITTETSU GALLERY:もう一つの成田一徹(621)~(640)

バー・シーンを描いた切り絵で有名な成田一徹(1949~2012)ですが、実は、バー以外をテーマにした幅広いジャンルの切り絵も、数多く手掛けています。花、鳥、動物、職人の仕事、街の風景、庶民の暮らし、歴史、時代物(江戸情緒など)、歴史上の人物、伝統行事・習俗、生まれ故郷の神戸、小説やエッセイの挿絵、切り絵教則本のためのお手本等々。

今回、バー・シーンとは一味違った「一徹アート」の魅力を、一人でも多くの皆さんに知ってもらいたいと願って、膨大な作品群のなかから、厳選した逸品を1点ずつ紹介していこうと思います(※一部、バー関係をテーマにした作品も含まれますが、ご了承ください)。

※故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします。

(621)村山由佳さんのエッセイのために 2011年

※作家・村山由佳さんのエッセイ(雑誌「あんしんLife」掲載)のための挿絵として依頼された作品。残念ながら、エッセイの内容は不明なため、この絵(ピアノと女性)が何を意味しているかは分からない。

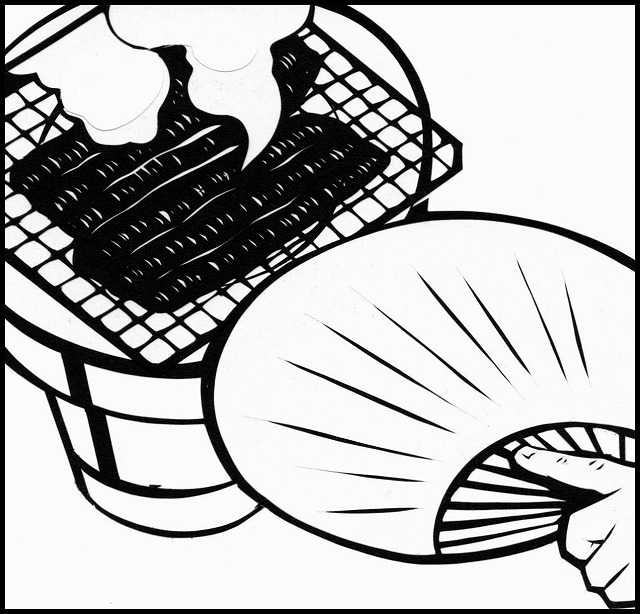

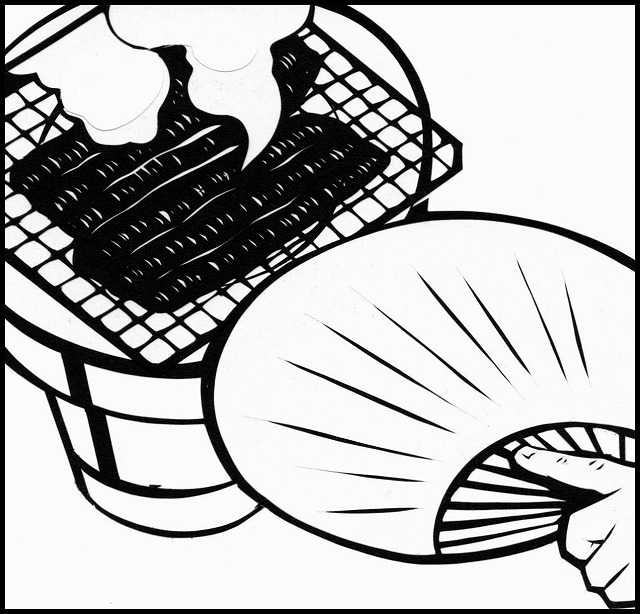

(622)ざるそば (2態) 1990年代後半&2000年代前半

※代表的な夏の食べ物の一つ、ざるそばが嫌いという人はそういないのではないか。主に食関係の雑誌からの依頼で、一徹氏も、モチーフとして、いろんな構図で何度か取り上げているが、どちらも実に美味しそうに描かれている。

(623)ゴルフクラブとボール (2枚) 1990年代半ば

※きょう(7月14日)から、ゴルフの4大メジャー大会の一つ、全英オープンが始まる。松山選手以下、日本選手の活躍を期待したい。その生涯で、自身では(おそらく)一度もゴルフはしなかった一徹氏だが、ゴルフをテーマにしたエッセイの挿絵を依頼されることはあった。そして、あれこれ資料にあたった上で、こんな作品を提供した。1枚目の絵は、作家・邱永漢氏(故人)のエッセイ「鮮度のある人生」(1994~96年)の挿絵として使われたことが分かっている。

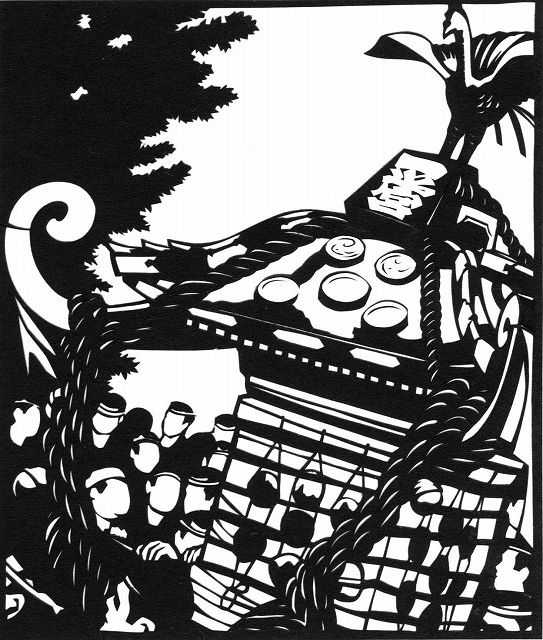

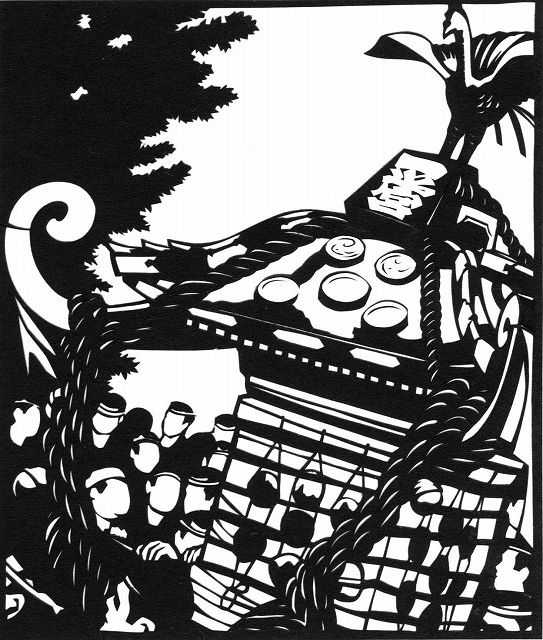

(624)三社祭の神輿(2枚) 1990年代前半&半ば

※この2枚の絵には、浅草神社の祭りである「三社祭」というタイトルが付けられている。夏の祭りかと思っていたら、現在では毎年、5月第3週の金曜日~日曜日の3日間開催されているという。発祥は江戸前期で、三代将軍・家光の頃には将軍が寄進した神輿もあったらしい(太平洋戦争で焼失)。庶民の祭りとして発展したのは、明治期以降である。

ちなみに三社祭は以前から、「神輿の担ぎ手に体に入れ墨をした反社会的団体のメンバーが目立つ」「祭り自体が反社の資金源になっている」と問題になっていたが、その後は実態は改善されたのだろうか(2枚目の絵は、作家・半藤一利氏<故人>の連載エッセイ「歴史探偵かんじん帳」(1994~95年、毎日新聞日曜版紙上)の中で挿絵として使われた)。

(625)大相撲(4枚) 1990年代半ば

※現在、大相撲名古屋場所が開催中(いまいち盛り上がってはいないようだが…)。という訳で、一徹氏の残した作品の中から大相撲をモチーフにしたものを4枚(大銀杏、土俵入り、行司の軍配、稽古場)紹介する。いずれも、作家・半藤一利氏<故人>の連載エッセイ「歴史探偵かんじん帳」(1994~95年、毎日新聞日曜版紙上)の中で挿絵として制作された。

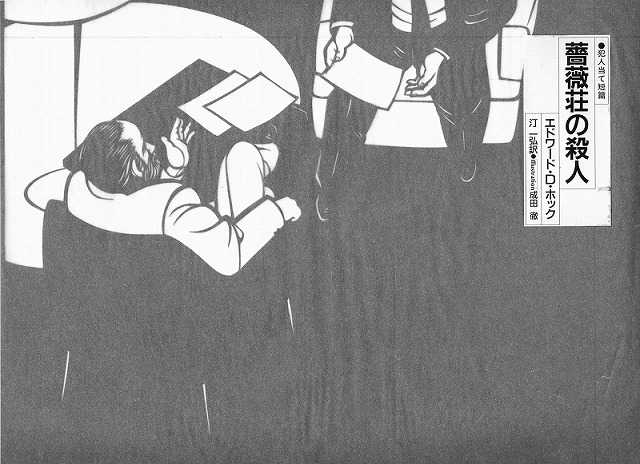

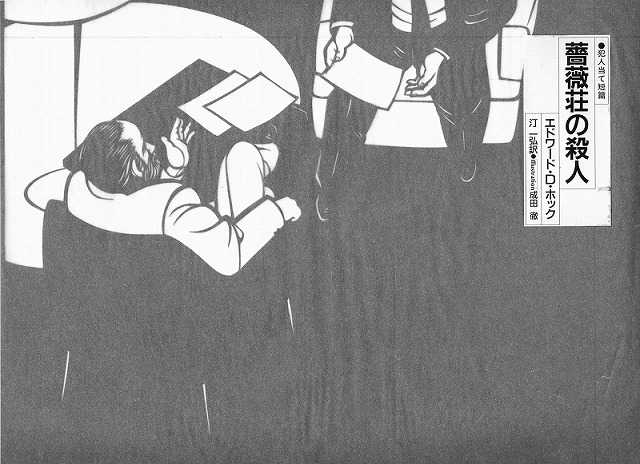

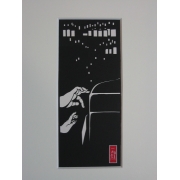

(626)「薔薇荘の殺人」の表紙絵のために 1989年

※米国のミステリー作家、エドワード・D・ホック(1930~2008)の短編小説「薔薇荘の殺人」(月刊「ミステリー・マガジン」<早川書房・刊>1989年3月号掲載)の表紙絵として依頼された作品。この頃はまだ「一徹」ではなく、本名の「徹」で仕事をしていた(下の絵は、トレーシング・ペーパーを載せた実際の誌面レイアウト図版)。一徹氏は、プロデビュー(1988年)前から同誌のほか、「SFマガジン」などにしばしば挿絵を提供するなど、早川書房との関係は終生続いた。

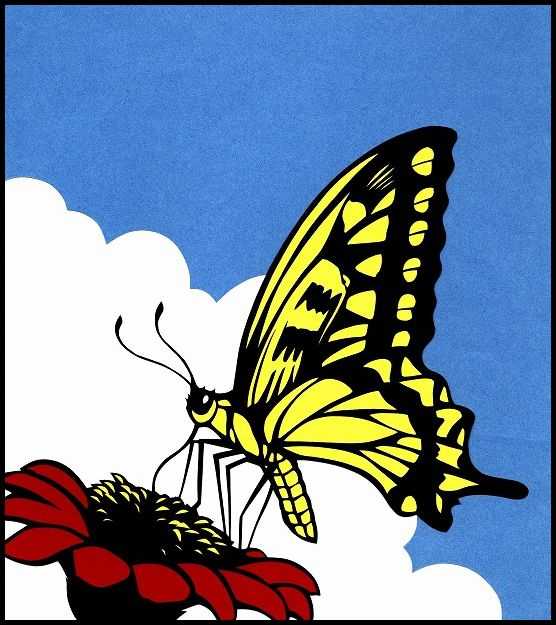

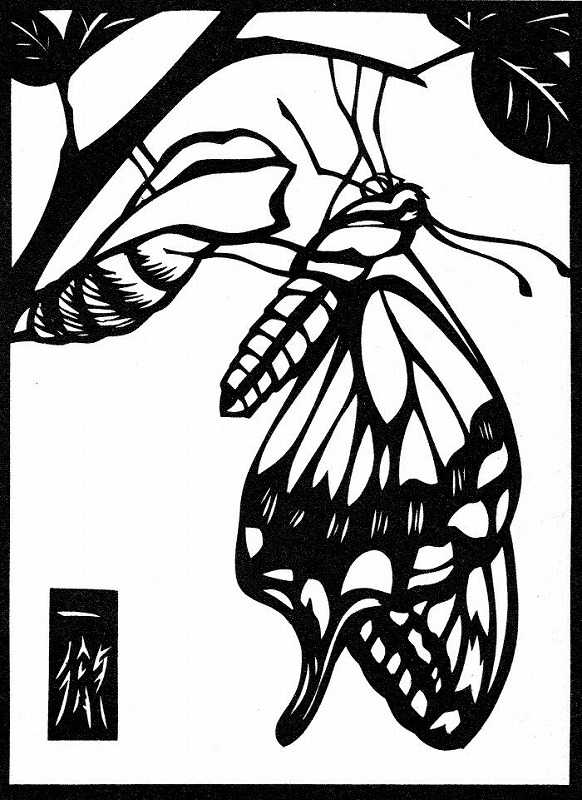

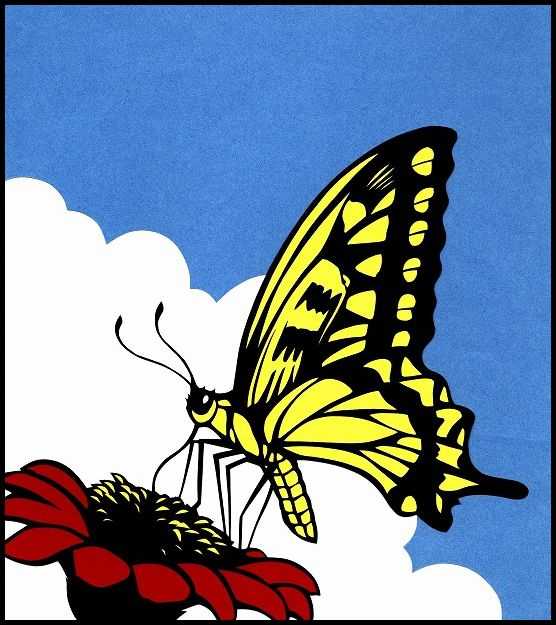

(627)蝶 <上>=2枚 1990年代前半~半ば

※一徹氏が得意としたモチーフの一つに蝶がある。羽根の模様が切り絵向きだと考えていたようで、初心者向きの切り絵教室の教材などでもよく使用した。今回紹介した作品は、ほぼ同じ構図で制作されたカラーとモノトーンのアゲハ蝶。

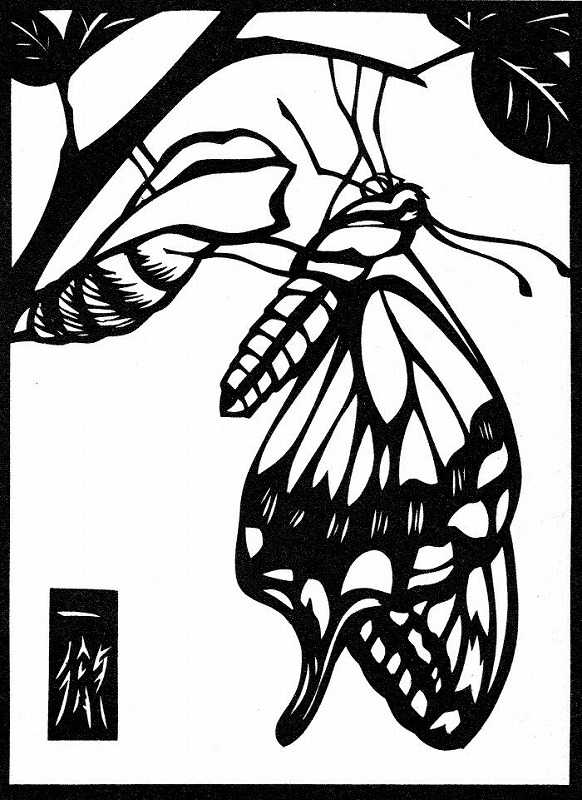

(628)蝶 <下>=3枚 1980年代後半~90年代前半

※昨日に続いて、蝶を描いた作品を。きょうはアゲハ蝶とモンシロ蝶(1枚目は誰かのエッセイの挿絵として、2~3枚目は自著の切り絵技法書の「作例」としてそれぞれ制作されたもの)。これで、一徹氏が残した蝶の切り絵はほぼすべて「蔵出し」したと思う。

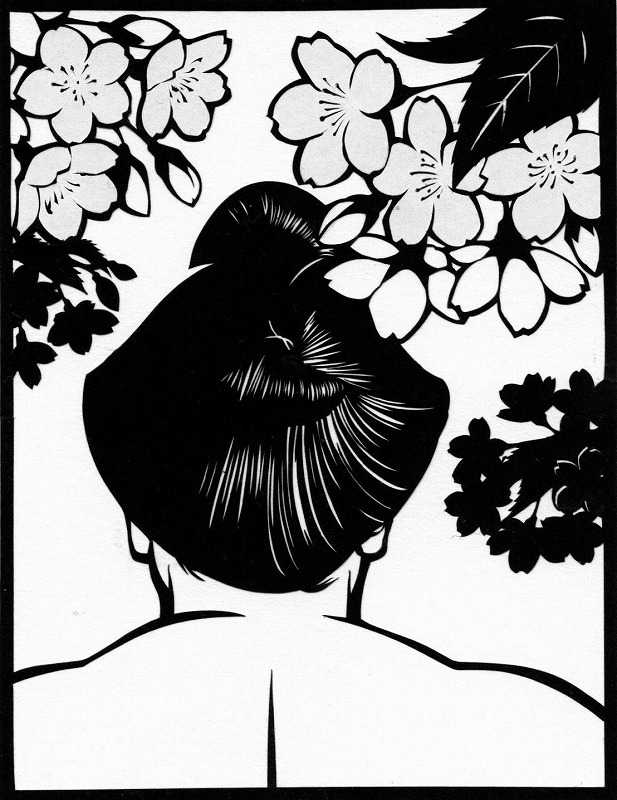

(629)「東京あなロジー」のための挿絵 =2枚 1992年頃

※2枚ともに、週刊「サンデー毎日」誌上での石川雄一郎氏の連載エッセイ「東京あなロジー」のための挿絵として制作された。

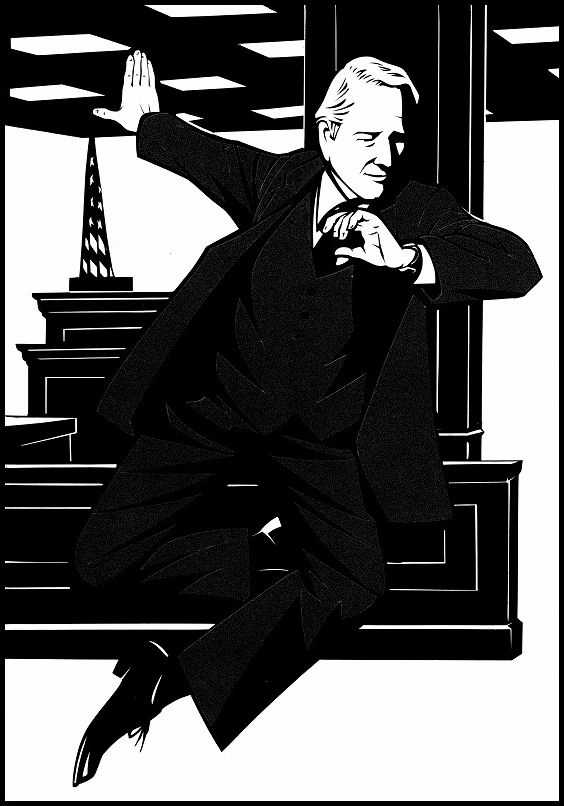

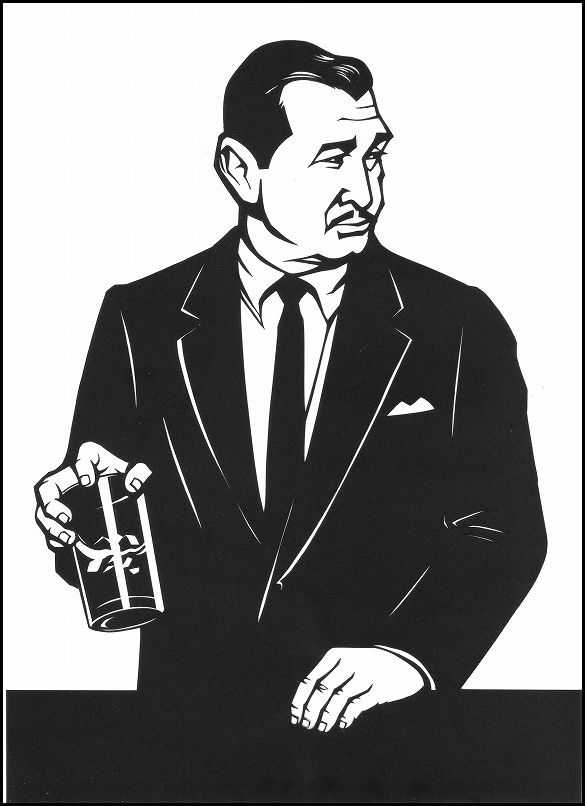

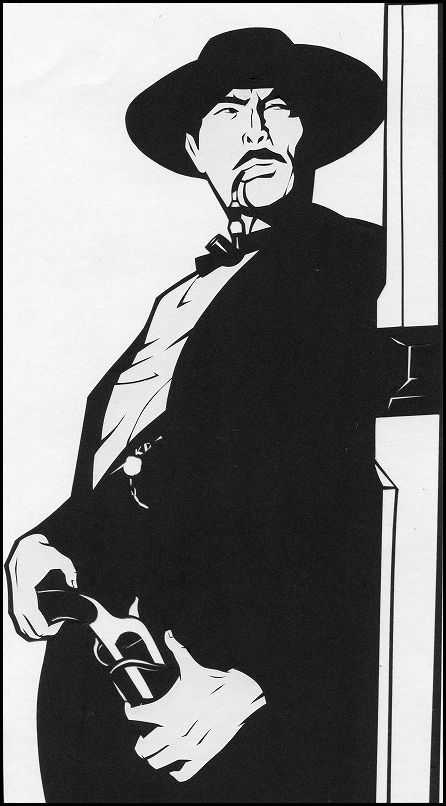

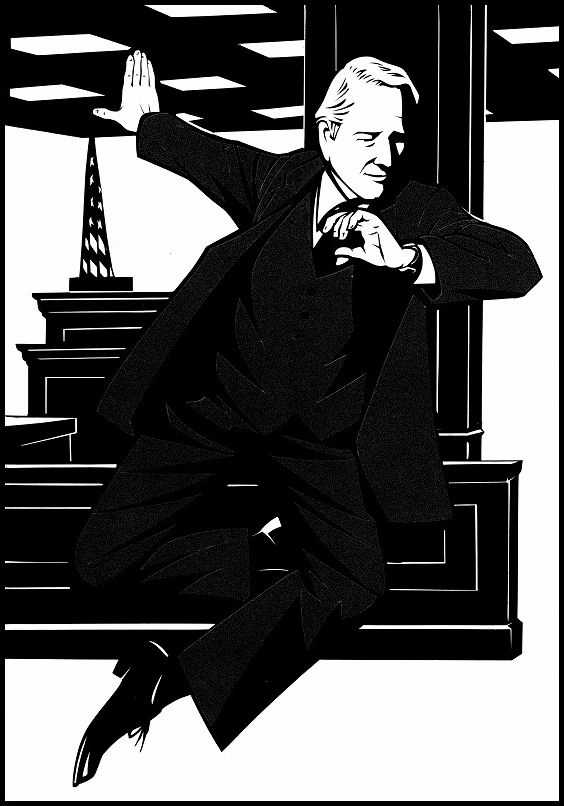

(630)ハリウッド・スター =3枚 1990年代

※ハリウッド・スターを描いた3枚の作品。ただし、30年ほど前の作品とあって、描かれている俳優も若い世代には馴染みのない故人ばかり。クラーク・ゲーブル(Clark Gable 1901~1960)==左、リー・ヴァン・クリーフ(Lee Van Cleef 1925~1989)=右上、ポール・ニューマン(Paul Newman 1925~2008)=右下。

代表作と言えば、ゲーブルは何と言ってもレッド・バトラー役の「風と共に去りぬ(1939年公開)」だろう。クリーフは往年の西部劇スターで、「真昼の決闘(1952年)」や「夕陽のガンマン」シリーズ(1965〜67年)でブレークした。ニューマンは数多くの名作に出演しているが、3つ挙げるなら「明日に向かって撃て(1969年)」「スティング(1973年)」「評決(1982年)」か。「アカデミー賞の主演賞・助演賞をなかなか取れない名優」とも言われ続けたが、1986年の「ハスラー2」で初めて主演男優賞を受賞した。

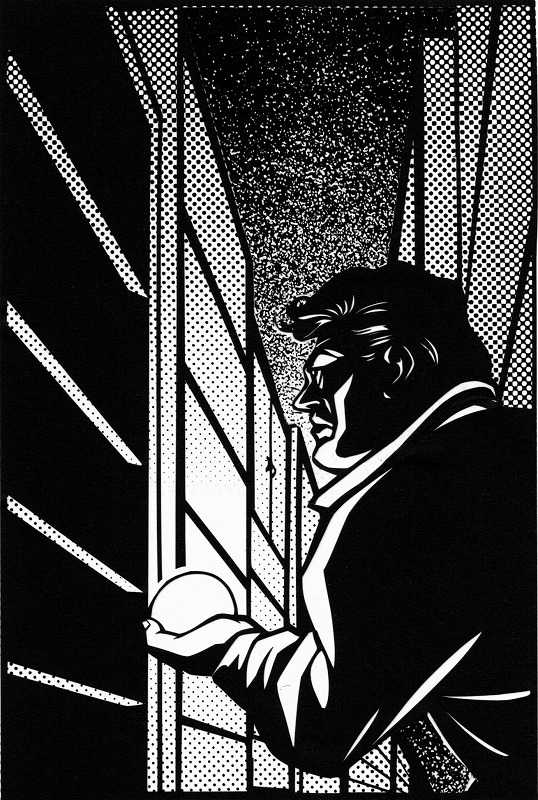

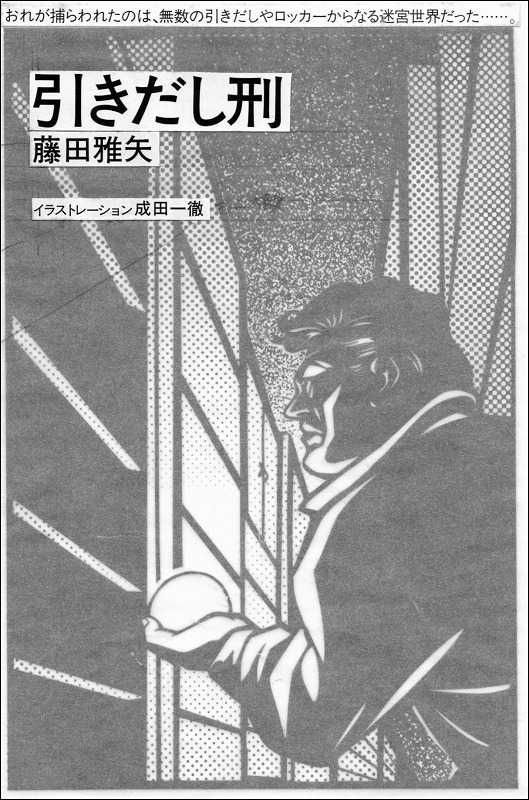

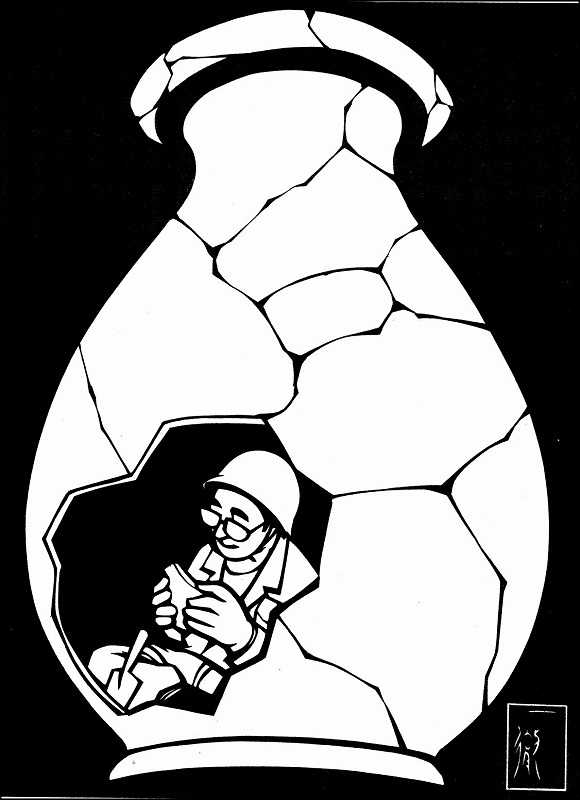

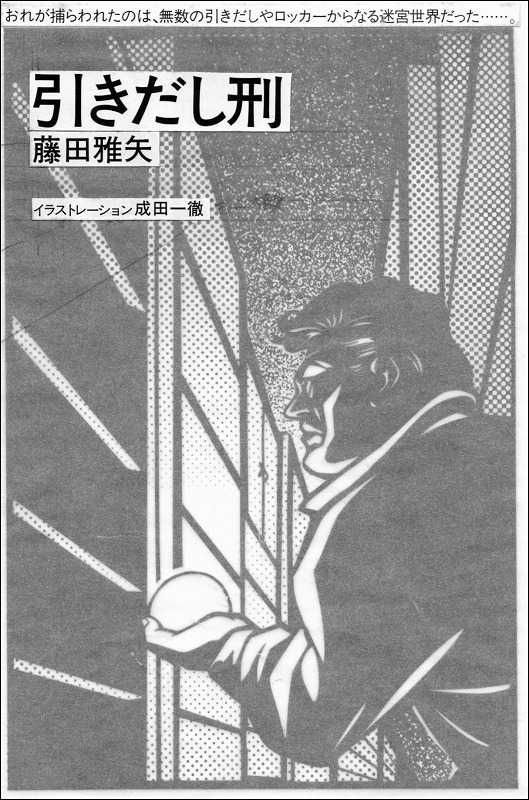

(631)「引きだし刑」の表紙絵のために 1997年

※SF作家藤田雅矢氏(1961~)の小説「引きだし刑」(SFマガジン1997年6月号所収<早川書房・刊>)の表紙絵のために制作された。誌面レイアウト見本図(下の画像)とともに紹介する。藤田氏は京都大学農学部卒、農学博士の肩書きを持ち、園芸実用書も出す異色の作家。

(632)「土用の丑」の鰻 1990年代半ば

※きょうは「土用の丑」。「土用」とは、具体的には「立春、立夏、立秋、立冬の直前の約18日間」のことを言う。そしてこの期間中、十二支の「丑」の日が「土用の丑」となるが、一般的には夏の「土用の丑」を指す。夏の「土用の丑」には鰻(うなぎ)料理が注目を集めるが、この習慣はいつ頃生まれたのか。

Wikipedia日本語版によれば、鰻は日本ではかの万葉集にも登場くらい、古代から食べる習慣はあったが、一般庶民に広まったのは江戸時代の中頃、安永・天明年間(1772~1788)だという。ビタミンA群、B群が豊富で栄養価も高く、夏バテ防止にはぴったりだが、昨今、うなぎは超高級魚になって、気軽に食べられなくなったのが実に悲しい。

(633)和田弘とマヒナスターズ 2008年

※この連載で何度か取り上げているが、2008年、ビクターレコードのベスト盤企画CDのジャケット表紙絵として依頼された作品。過去、第31回(ちあきなおみ)、第103回(青江三奈)、第131回(松尾和子)、第197回(フランク永井)、第347回(アイ・ジョージ)、第479回(ディック・ミネ)と6回紹介したが、最後の一枚が今回の「和田弘とマヒナスターズ」である。

マヒナスターズは、スチールギター奏者の和田弘をリーダーとする音楽グループで、ハワイアンやムード歌謡を得意とした。1954年にデビュー。メンバーの入れ替わりも激しく、2002年頃には内紛が起きて和田以外のメンバーが全員離脱、「和田弘とマヒナスターズ」としては事実上解散となった。和田は2004年に急死。その後も「マヒナスターズ」の名で今なお活動しているようだが、オリジナル・メンバーはいない。

代表曲には「好きだった」「泣かないで」「お座敷小唄」(松尾和子との共演)「誰よりも君を愛す」(松尾和子との共演)=1959年・第2回レコード大賞受賞、「島のブルース」(三沢あけみとの共演)「寒い朝」(吉永小百合との共演)「愛して愛して愛しちゃったのよ」(田代美代子との共演)などがある。

(634)火牛(かぎゅう)の計 2000年代前半

※松明(たいまつ)を角に付けたカラーの牛の絵は、「火牛の計」という故事をモチーフとし、販売用の絵葉書のために制作された作品である。「火牛の計」とは、Wikipediaによれば、紀元前、中国の戦国時代に斉の将軍・田単が、牛の角に松明を付けて驚かせ、燕軍を破ったという言い伝えから生まれた言葉という。

日本では1183年、木曽(源)義仲が倶利伽羅峠の戦いで、同じ手法での奇襲攻撃で平家軍に大勝したことを指す。「源平盛衰記」では、義仲が400~500頭の牛の角に松明を付けて平家軍に突進させ、谷底へ落としたという話が紹介されているが、史実がどうかは疑問視する歴史家も多い。

戦いの舞台となった富山県小矢部市石動(いするぎ)地区では、1996年からこの故事にちなんで「源平火牛まつり」が始まった(毎年7月の最終土曜日に行われる)。祭りのメインイベントでは「火牛の計レース」が行われる。もちろん、レースでは本物の牛ではなく、藁(わら)でできた巨大な牛の角に火を点け、走らせてタイムを競うという。

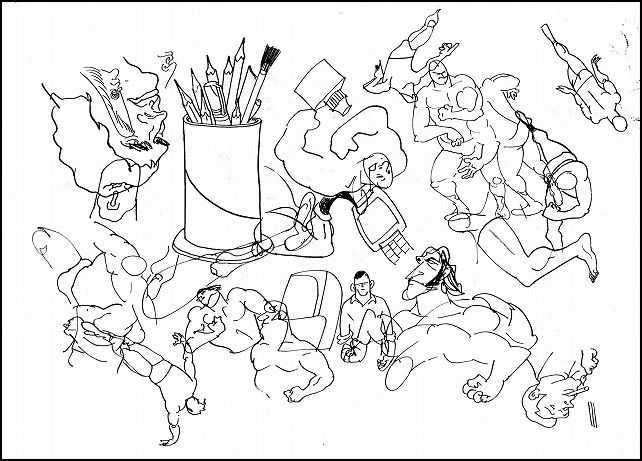

(635)無 題 (スケッチブックのなぐり描き) 1980年代半ば?

※カッティング・ナイフで作品づくりに取りかかる前に、一徹氏は構想段階で必ずを下書き(スケッチ)をした。構想が固まると、下書きをトレペ(トレーシング・ペーパー)に写し、そのトレペを切り絵用の紙の上に固定した上で、カッティングを始めた。没後見つかったスケッチブックには、構想段階の下書き、なぐり描きが数多く残されている。これはどういう切り絵にしようと思っていたのか。想像を巡らせてみよう。

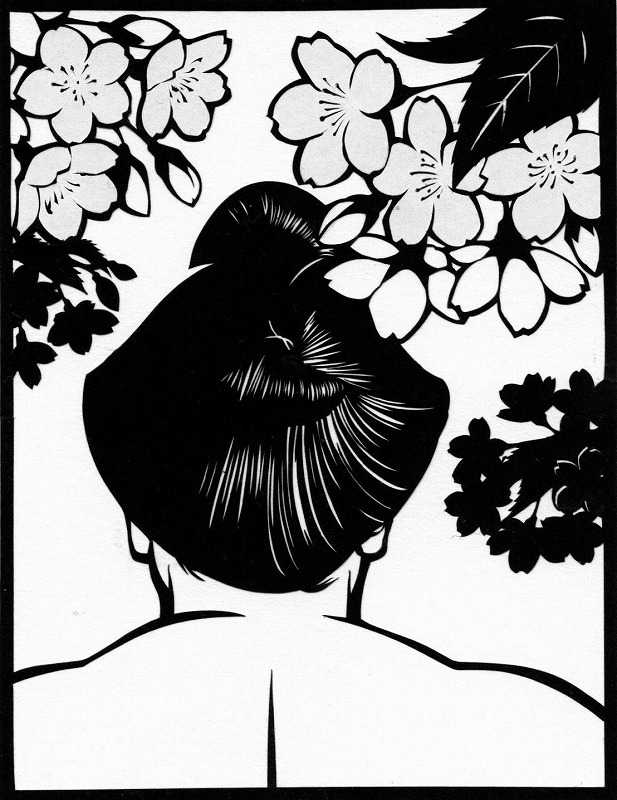

(636)夏 椿 2002年

※朝日新聞夕刊(大阪本社版)での連載「どこへ一徹 切り絵旅」(2002~03年)の第13回のために制作された作品。作された。夏椿(ナツツバキ)とは、日本の仏教寺院の庭によく植えられているツバキ科の常緑樹。これは、その夏椿で有名な京都・嵐山の鹿王院の庭を描いた。

ちなみに夏椿は、「祇園精舎の鐘の聲(声)、諸行無常の響あり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理(ことわり)を顕す」の書き出しで有名な平家物語にも登場する「沙羅双樹(さらそうじゅ)」=「しゃらそうじゅ」とも言う=の異名も持つが、Wikipediaによれば、両者は似ているが、厳密に言えば別の植物で、夏椿は日本の気候では育ちにくい「沙羅」の木の代用として定着したという。

沙羅自体は、主に熱帯や亜熱帯で育つフタバガキ科の常緑樹で、白い花がジャスミンにも似た香りを放つ。仏教では二本並んだ沙羅の木(=沙羅双樹)の下で釈尊が入滅したという言い伝えから、あらゆる煩悩を滅して悟りの境地に達した「涅槃(ねはん)」の象徴ともされ、古来、掛け軸に描かれる「涅槃図」にはよく登場する。

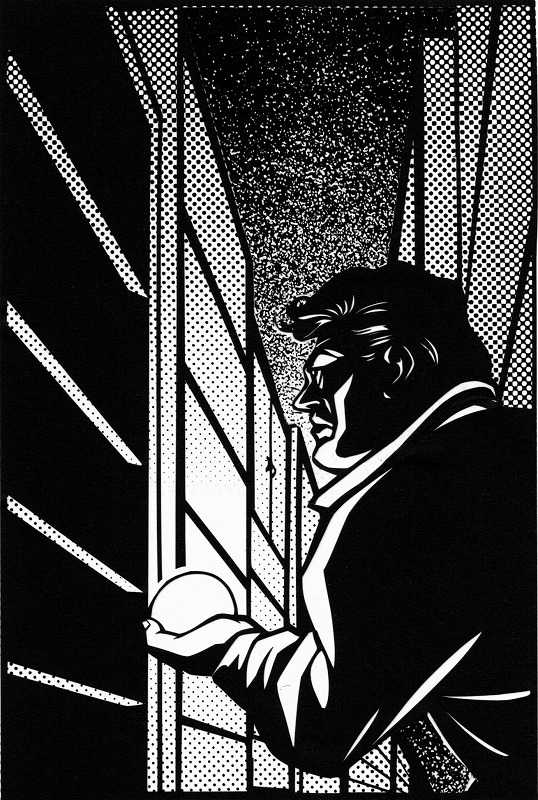

(637)「週刊小説」のための挿絵(3枚) 1992~95年

※一徹氏は1990年代、「週刊小説」(実業之日本社・刊)編集部からの依頼でたびたび挿絵を提供していた。この3枚はもちろん誰かの小説のための挿絵として制作された作品だが、残念ながら今となっては、誰の何という小説(の挿絵)だったのかは分からない(唯一、制作時期のみ判明している=1枚目<1994年>、2枚目<95年>、3枚目<92年>)。

(638)晴れた空とTシャツと 1990年代前半

※夏真っ盛りの日本列島。空気も乾燥して、快晴のお天気が続くので、さぞかし洗濯物もよく乾くこの頃だろう。何のために制作された作品かは分からないが、自著の切り絵技法書の「作例」としても収録されている。

(639)サーフィン 1990年代前半

※昨日に続き、夏真っ盛りに似合う作品を。ただし日本列島は、コロナ第7波による感染者急増で明るい雰囲気には程遠い。同じ「波」でも、海の波ならサーファーに大歓迎されるだろうが…。この絵も何のために制作された作品かは分からないが、自著の初心者向け切り絵技法書の「作例」としても収録されている。

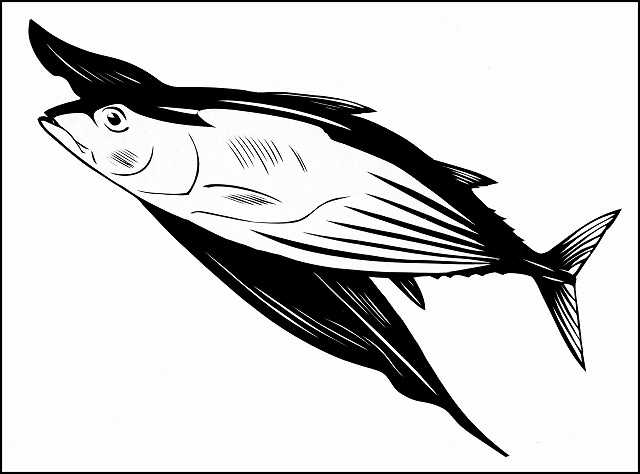

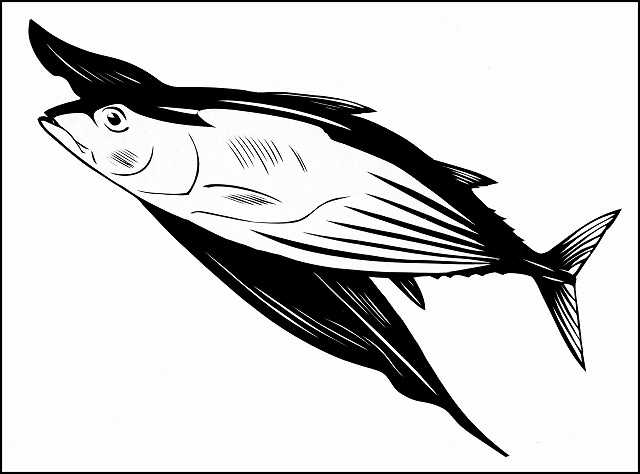

(640)カツオ (2態) 1990年代前半

※一昨日から「夏真っ盛り」ぽい絵を紹介してきたが、最後に初夏から秋にかけてが旬の「カツオ」を描いた2つの図柄を。5~6月に獲れるのを「初ガツオ」、9~10月が「戻りガツオ」と言うが、その間である今の時季も十分旨い(ちなみに、オススメは「塩タタキ」)。1枚目の絵は、自著の初心者向け切り絵技法書の「作例」としても収録されている。

◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします (著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。

※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、 こちらへ

★過去の総集編ページをご覧になりたい方は、 こちらへ。

【Office Ittetsuからのお願い】成田一徹が残したバー以外のジャンルの切り絵について、近い将来「作品集」の刊行を計画しております。もしこの企画に乗ってくださる出版社がございましたら、arkwez@gmail.com までご連絡ください。

・こちらもクリックして見てねー! → 【人気ブログランキング】

バー・シーンを描いた切り絵で有名な成田一徹(1949~2012)ですが、実は、バー以外をテーマにした幅広いジャンルの切り絵も、数多く手掛けています。花、鳥、動物、職人の仕事、街の風景、庶民の暮らし、歴史、時代物(江戸情緒など)、歴史上の人物、伝統行事・習俗、生まれ故郷の神戸、小説やエッセイの挿絵、切り絵教則本のためのお手本等々。

今回、バー・シーンとは一味違った「一徹アート」の魅力を、一人でも多くの皆さんに知ってもらいたいと願って、膨大な作品群のなかから、厳選した逸品を1点ずつ紹介していこうと思います(※一部、バー関係をテーマにした作品も含まれますが、ご了承ください)。

※故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします。

(621)村山由佳さんのエッセイのために 2011年

※作家・村山由佳さんのエッセイ(雑誌「あんしんLife」掲載)のための挿絵として依頼された作品。残念ながら、エッセイの内容は不明なため、この絵(ピアノと女性)が何を意味しているかは分からない。

(622)ざるそば (2態) 1990年代後半&2000年代前半

※代表的な夏の食べ物の一つ、ざるそばが嫌いという人はそういないのではないか。主に食関係の雑誌からの依頼で、一徹氏も、モチーフとして、いろんな構図で何度か取り上げているが、どちらも実に美味しそうに描かれている。

(623)ゴルフクラブとボール (2枚) 1990年代半ば

※きょう(7月14日)から、ゴルフの4大メジャー大会の一つ、全英オープンが始まる。松山選手以下、日本選手の活躍を期待したい。その生涯で、自身では(おそらく)一度もゴルフはしなかった一徹氏だが、ゴルフをテーマにしたエッセイの挿絵を依頼されることはあった。そして、あれこれ資料にあたった上で、こんな作品を提供した。1枚目の絵は、作家・邱永漢氏(故人)のエッセイ「鮮度のある人生」(1994~96年)の挿絵として使われたことが分かっている。

(624)三社祭の神輿(2枚) 1990年代前半&半ば

※この2枚の絵には、浅草神社の祭りである「三社祭」というタイトルが付けられている。夏の祭りかと思っていたら、現在では毎年、5月第3週の金曜日~日曜日の3日間開催されているという。発祥は江戸前期で、三代将軍・家光の頃には将軍が寄進した神輿もあったらしい(太平洋戦争で焼失)。庶民の祭りとして発展したのは、明治期以降である。

ちなみに三社祭は以前から、「神輿の担ぎ手に体に入れ墨をした反社会的団体のメンバーが目立つ」「祭り自体が反社の資金源になっている」と問題になっていたが、その後は実態は改善されたのだろうか(2枚目の絵は、作家・半藤一利氏<故人>の連載エッセイ「歴史探偵かんじん帳」(1994~95年、毎日新聞日曜版紙上)の中で挿絵として使われた)。

(625)大相撲(4枚) 1990年代半ば

※現在、大相撲名古屋場所が開催中(いまいち盛り上がってはいないようだが…)。という訳で、一徹氏の残した作品の中から大相撲をモチーフにしたものを4枚(大銀杏、土俵入り、行司の軍配、稽古場)紹介する。いずれも、作家・半藤一利氏<故人>の連載エッセイ「歴史探偵かんじん帳」(1994~95年、毎日新聞日曜版紙上)の中で挿絵として制作された。

(626)「薔薇荘の殺人」の表紙絵のために 1989年

※米国のミステリー作家、エドワード・D・ホック(1930~2008)の短編小説「薔薇荘の殺人」(月刊「ミステリー・マガジン」<早川書房・刊>1989年3月号掲載)の表紙絵として依頼された作品。この頃はまだ「一徹」ではなく、本名の「徹」で仕事をしていた(下の絵は、トレーシング・ペーパーを載せた実際の誌面レイアウト図版)。一徹氏は、プロデビュー(1988年)前から同誌のほか、「SFマガジン」などにしばしば挿絵を提供するなど、早川書房との関係は終生続いた。

(627)蝶 <上>=2枚 1990年代前半~半ば

※一徹氏が得意としたモチーフの一つに蝶がある。羽根の模様が切り絵向きだと考えていたようで、初心者向きの切り絵教室の教材などでもよく使用した。今回紹介した作品は、ほぼ同じ構図で制作されたカラーとモノトーンのアゲハ蝶。

(628)蝶 <下>=3枚 1980年代後半~90年代前半

※昨日に続いて、蝶を描いた作品を。きょうはアゲハ蝶とモンシロ蝶(1枚目は誰かのエッセイの挿絵として、2~3枚目は自著の切り絵技法書の「作例」としてそれぞれ制作されたもの)。これで、一徹氏が残した蝶の切り絵はほぼすべて「蔵出し」したと思う。

(629)「東京あなロジー」のための挿絵 =2枚 1992年頃

※2枚ともに、週刊「サンデー毎日」誌上での石川雄一郎氏の連載エッセイ「東京あなロジー」のための挿絵として制作された。

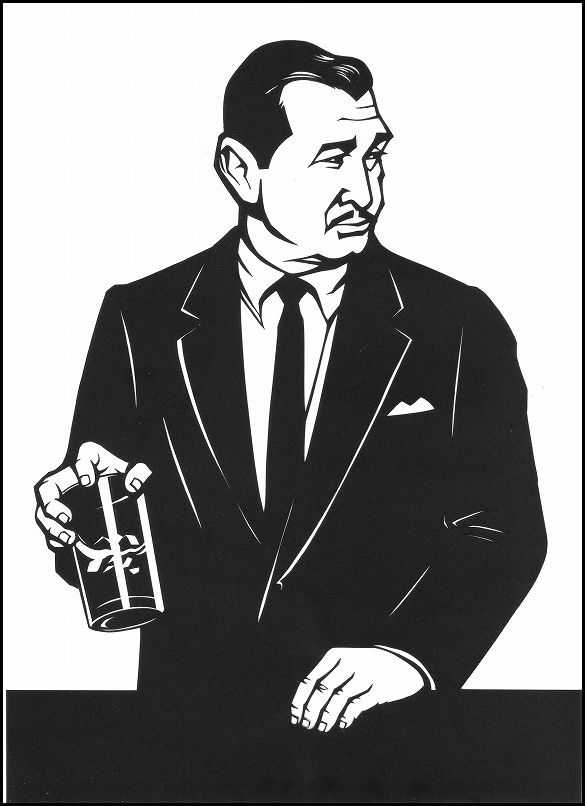

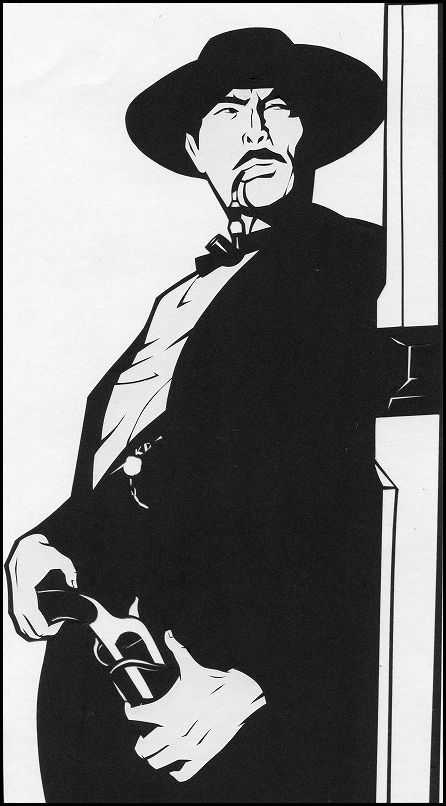

(630)ハリウッド・スター =3枚 1990年代

※ハリウッド・スターを描いた3枚の作品。ただし、30年ほど前の作品とあって、描かれている俳優も若い世代には馴染みのない故人ばかり。クラーク・ゲーブル(Clark Gable 1901~1960)==左、リー・ヴァン・クリーフ(Lee Van Cleef 1925~1989)=右上、ポール・ニューマン(Paul Newman 1925~2008)=右下。

代表作と言えば、ゲーブルは何と言ってもレッド・バトラー役の「風と共に去りぬ(1939年公開)」だろう。クリーフは往年の西部劇スターで、「真昼の決闘(1952年)」や「夕陽のガンマン」シリーズ(1965〜67年)でブレークした。ニューマンは数多くの名作に出演しているが、3つ挙げるなら「明日に向かって撃て(1969年)」「スティング(1973年)」「評決(1982年)」か。「アカデミー賞の主演賞・助演賞をなかなか取れない名優」とも言われ続けたが、1986年の「ハスラー2」で初めて主演男優賞を受賞した。

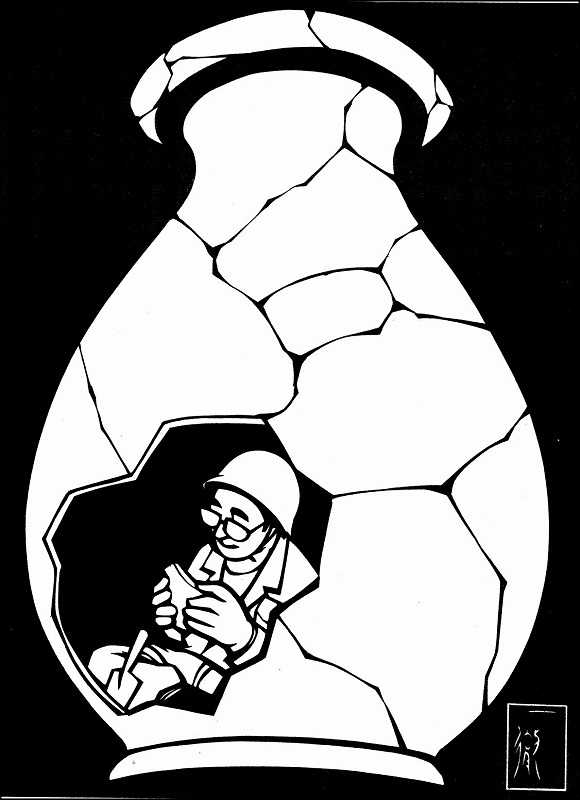

(631)「引きだし刑」の表紙絵のために 1997年

※SF作家藤田雅矢氏(1961~)の小説「引きだし刑」(SFマガジン1997年6月号所収<早川書房・刊>)の表紙絵のために制作された。誌面レイアウト見本図(下の画像)とともに紹介する。藤田氏は京都大学農学部卒、農学博士の肩書きを持ち、園芸実用書も出す異色の作家。

(632)「土用の丑」の鰻 1990年代半ば

※きょうは「土用の丑」。「土用」とは、具体的には「立春、立夏、立秋、立冬の直前の約18日間」のことを言う。そしてこの期間中、十二支の「丑」の日が「土用の丑」となるが、一般的には夏の「土用の丑」を指す。夏の「土用の丑」には鰻(うなぎ)料理が注目を集めるが、この習慣はいつ頃生まれたのか。

Wikipedia日本語版によれば、鰻は日本ではかの万葉集にも登場くらい、古代から食べる習慣はあったが、一般庶民に広まったのは江戸時代の中頃、安永・天明年間(1772~1788)だという。ビタミンA群、B群が豊富で栄養価も高く、夏バテ防止にはぴったりだが、昨今、うなぎは超高級魚になって、気軽に食べられなくなったのが実に悲しい。

(633)和田弘とマヒナスターズ 2008年

※この連載で何度か取り上げているが、2008年、ビクターレコードのベスト盤企画CDのジャケット表紙絵として依頼された作品。過去、第31回(ちあきなおみ)、第103回(青江三奈)、第131回(松尾和子)、第197回(フランク永井)、第347回(アイ・ジョージ)、第479回(ディック・ミネ)と6回紹介したが、最後の一枚が今回の「和田弘とマヒナスターズ」である。

マヒナスターズは、スチールギター奏者の和田弘をリーダーとする音楽グループで、ハワイアンやムード歌謡を得意とした。1954年にデビュー。メンバーの入れ替わりも激しく、2002年頃には内紛が起きて和田以外のメンバーが全員離脱、「和田弘とマヒナスターズ」としては事実上解散となった。和田は2004年に急死。その後も「マヒナスターズ」の名で今なお活動しているようだが、オリジナル・メンバーはいない。

代表曲には「好きだった」「泣かないで」「お座敷小唄」(松尾和子との共演)「誰よりも君を愛す」(松尾和子との共演)=1959年・第2回レコード大賞受賞、「島のブルース」(三沢あけみとの共演)「寒い朝」(吉永小百合との共演)「愛して愛して愛しちゃったのよ」(田代美代子との共演)などがある。

(634)火牛(かぎゅう)の計 2000年代前半

※松明(たいまつ)を角に付けたカラーの牛の絵は、「火牛の計」という故事をモチーフとし、販売用の絵葉書のために制作された作品である。「火牛の計」とは、Wikipediaによれば、紀元前、中国の戦国時代に斉の将軍・田単が、牛の角に松明を付けて驚かせ、燕軍を破ったという言い伝えから生まれた言葉という。

日本では1183年、木曽(源)義仲が倶利伽羅峠の戦いで、同じ手法での奇襲攻撃で平家軍に大勝したことを指す。「源平盛衰記」では、義仲が400~500頭の牛の角に松明を付けて平家軍に突進させ、谷底へ落としたという話が紹介されているが、史実がどうかは疑問視する歴史家も多い。

戦いの舞台となった富山県小矢部市石動(いするぎ)地区では、1996年からこの故事にちなんで「源平火牛まつり」が始まった(毎年7月の最終土曜日に行われる)。祭りのメインイベントでは「火牛の計レース」が行われる。もちろん、レースでは本物の牛ではなく、藁(わら)でできた巨大な牛の角に火を点け、走らせてタイムを競うという。

(635)無 題 (スケッチブックのなぐり描き) 1980年代半ば?

※カッティング・ナイフで作品づくりに取りかかる前に、一徹氏は構想段階で必ずを下書き(スケッチ)をした。構想が固まると、下書きをトレペ(トレーシング・ペーパー)に写し、そのトレペを切り絵用の紙の上に固定した上で、カッティングを始めた。没後見つかったスケッチブックには、構想段階の下書き、なぐり描きが数多く残されている。これはどういう切り絵にしようと思っていたのか。想像を巡らせてみよう。

(636)夏 椿 2002年

※朝日新聞夕刊(大阪本社版)での連載「どこへ一徹 切り絵旅」(2002~03年)の第13回のために制作された作品。作された。夏椿(ナツツバキ)とは、日本の仏教寺院の庭によく植えられているツバキ科の常緑樹。これは、その夏椿で有名な京都・嵐山の鹿王院の庭を描いた。

ちなみに夏椿は、「祇園精舎の鐘の聲(声)、諸行無常の響あり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理(ことわり)を顕す」の書き出しで有名な平家物語にも登場する「沙羅双樹(さらそうじゅ)」=「しゃらそうじゅ」とも言う=の異名も持つが、Wikipediaによれば、両者は似ているが、厳密に言えば別の植物で、夏椿は日本の気候では育ちにくい「沙羅」の木の代用として定着したという。

沙羅自体は、主に熱帯や亜熱帯で育つフタバガキ科の常緑樹で、白い花がジャスミンにも似た香りを放つ。仏教では二本並んだ沙羅の木(=沙羅双樹)の下で釈尊が入滅したという言い伝えから、あらゆる煩悩を滅して悟りの境地に達した「涅槃(ねはん)」の象徴ともされ、古来、掛け軸に描かれる「涅槃図」にはよく登場する。

(637)「週刊小説」のための挿絵(3枚) 1992~95年

※一徹氏は1990年代、「週刊小説」(実業之日本社・刊)編集部からの依頼でたびたび挿絵を提供していた。この3枚はもちろん誰かの小説のための挿絵として制作された作品だが、残念ながら今となっては、誰の何という小説(の挿絵)だったのかは分からない(唯一、制作時期のみ判明している=1枚目<1994年>、2枚目<95年>、3枚目<92年>)。

(638)晴れた空とTシャツと 1990年代前半

※夏真っ盛りの日本列島。空気も乾燥して、快晴のお天気が続くので、さぞかし洗濯物もよく乾くこの頃だろう。何のために制作された作品かは分からないが、自著の切り絵技法書の「作例」としても収録されている。

(639)サーフィン 1990年代前半

※昨日に続き、夏真っ盛りに似合う作品を。ただし日本列島は、コロナ第7波による感染者急増で明るい雰囲気には程遠い。同じ「波」でも、海の波ならサーファーに大歓迎されるだろうが…。この絵も何のために制作された作品かは分からないが、自著の初心者向け切り絵技法書の「作例」としても収録されている。

(640)カツオ (2態) 1990年代前半

※一昨日から「夏真っ盛り」ぽい絵を紹介してきたが、最後に初夏から秋にかけてが旬の「カツオ」を描いた2つの図柄を。5~6月に獲れるのを「初ガツオ」、9~10月が「戻りガツオ」と言うが、その間である今の時季も十分旨い(ちなみに、オススメは「塩タタキ」)。1枚目の絵は、自著の初心者向け切り絵技法書の「作例」としても収録されている。

◆故・成田一徹氏の切り絵など作品の著作権は、「Office Ittetsu」が所有しております。許可のない転載・複製や二次利用は著作権法違反であり、固くお断りいたします (著作権侵害に対する刑罰は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金という結構重いものです)。

※「ITTETSU GALLERY:もうひとつの成田一徹」過去分は、 こちらへ

★過去の総集編ページをご覧になりたい方は、 こちらへ。

【Office Ittetsuからのお願い】成田一徹が残したバー以外のジャンルの切り絵について、近い将来「作品集」の刊行を計画しております。もしこの企画に乗ってくださる出版社がございましたら、arkwez@gmail.com までご連絡ください。

・こちらもクリックして見てねー! → 【人気ブログランキング】

PR

X

Comments

Free Space

▼Bar UKでも愛用のBIRDYのグラスタオル。二度拭き不要でピカピカになる優れものです。値段は少々高めですが、値段に見合う価値有りです(Lサイズもありますが、ご家庭ではこのMサイズが使いやすいでしょう)。

▼切り絵作家・成田一徹氏にとって「バー空間」と並び終生のテーマだったのは「故郷・神戸」。これはその集大成と言える本です(続編「新・神戸の残り香」もぜひ!)。

▼コロナ禍の家飲みには、Bar UKのハウス・ウイスキーでもあるDewar's White Labelはいかが?ハイボールに最も相性が良いウイスキーですよ。

▼ワンランク上の家飲みはいかが? Bar UKのおすすめは、”アイラの女王”ボウモア(Bowmore)です。バランスの良さに定評がある、スモーキーなモルト。ぜひストレートかロックでゆっくりと味わってみてください。クールダウンのチェイサー(水)もお忘れなく…。

グラスタオル Mサイズ クールグレー 40×70cm BIRDY. Supply【追跡可能メール便 送料無料】

価格:2090円(税込、送料無料)

(2021/5/18時点)

神戸の残り香 [ 成田一徹 ]

価格:1980円(税込、送料無料)

(2021/5/29時点)

あす楽 時間指定不可【送料無料】 デュワーズ ホワイトラベル 40度 700ml×12 40度 1ケース12本入 スコッチ ウイスキー ホワイトラベル DEWARS RSL

価格:13794円(税込、送料無料)

(2021/5/29時点)

ボウモア 12年 700mlアイラ スコッチ シングルモルト whisky_YBW12 [likaman_BO12][ウイスキー][ウィスキー][長S]

価格:3102円(税込、送料別)

(2021/11/29時点)

Freepage List

Bar UK・ドリンクメニュー

Bar UK・フードメニュー

Bar UK 写真日記

リカル連載「カクテル・ヒストリア」

連載「禁酒法時代の米国ーー酒と酒場と庶民のストーリー」

連載「今宵も、BARへ」ーー私的入門講座20章

歴史に残る偉大なバーテンダーたち

Harry's ABC of Mixing Cocktailsの中身とは?

【改訂新版】カクテルーーその誕生にまつわる逸話

【復刻連載】『カクテル(混合酒調合法)』&『コクテール』

カクテルの知識【必読】シリーズ

「TOYRO BUSINESS」連載「愉しみは酒の数だけ…」

ITTETSU GALLERY:知られざるバーと酒の世界(1)

成田一徹プロフィール

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(1)

ITTETSU GALLERY 案内(1)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(2)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(3)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(4)

ITTETSU GALLERY 案内(2)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(5)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(6)

ITTETSU GALLERY 全展示作品一覧(7)

【ITTETSU GALLERY:知られざるバーと酒の世界】作品一覧

Bar UK 毎月の店休日

知っておきたい法律知識

言葉の玉手箱

旅は楽しい

おすすめミステリー

忘れ得ぬ人たち

おすすめ旨い店

これまでに登場したBar

「蓮餅」

はなだんなさん

74歳になりました。 きんちゃん1690さん

LADY BIRD の こんな… Lady Birdさん

きのこ徒然日誌 … aracashiさん

猫じゃらしの猫まんま 武則天さん

久里風のホームページ 久里風さん

閑話休題 ~今日を… 汪(ワン)さん

BARで描く絵日記 パブデ・ピカソさん

ブログ版 南堀江法… やまうち27さん

イタリアワインと音… yoda3さん

74歳になりました。 きんちゃん1690さん

LADY BIRD の こんな… Lady Birdさん

きのこ徒然日誌 … aracashiさん

猫じゃらしの猫まんま 武則天さん

久里風のホームページ 久里風さん

閑話休題 ~今日を… 汪(ワン)さん

BARで描く絵日記 パブデ・ピカソさん

ブログ版 南堀江法… やまうち27さん

イタリアワインと音… yoda3さん

© Rakuten Group, Inc.

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2013ca2b.301d3381.2013ca2c.4357ce87/?me_id=1384774&item_id=10000198&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbarandwine%2Fcabinet%2F20200525-02%2Fgtm-cg.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1fcf0d22.4361edb8.1fcf0d23.5e36bb19/?me_id=1213310&item_id=11576359&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3430%2F34300346.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/203c1da8.7c40f7cb.203c1da9.828bc973/?me_id=1322933&item_id=10004340&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwhisky%2Fcabinet%2Fitem-logo%2F510048-12.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/203c1da8.7c40f7cb.203c1da9.828bc973/?me_id=1322933&item_id=10002983&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwhisky%2Fcabinet%2Fitem%2F510135_box.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)