第十四章 電話

「もしもし」

「あ、教授。その、外人が電話かけてきたんですけど繋いでもいいですか?」

研究員の中田がやや困惑したような声で言った。

「いいよ」

「もしもし、責任者様ですか?」

思ったよりずっと、流暢な日本語だった。微かに西欧の訛りがある気がした。

「そうですが、そちらは?」

「私はヘルマン・シモンと言います。アメリカで植物などの研究をしています」

「私は田島です。で、ヘルマンさん、私に何か用事ですか」

「私は最近、ある特殊な花の研究に少しだけ関わっていました。あなた方も知っている花

だと思います」

電話でのその言い方は横柄で、かつ威圧的な態度だった。田島が最も嫌うタイプの人間

だった。

「ほう、そうかね」

「ええ。そのことでお話があるのですが」

「私はないがね」

「こちらはあるのです。これは重大な問題ですから。あなたの想像の百倍はね」

「それで。それは電話で済むほどの重大なことなのかね」

田島の皮肉で、一瞬の間が開いた。

「私もあなたの承諾をいただく他の選択肢は与えられてない。あなた方も、単独の研究に

は限界があるはずだ。出来る限り最高の条件を用意するから、是非協力して欲しい」

「断る」

田島は乱暴に受話器を置いた。田島にしては珍しく感情的で、興奮した面持ちだった。

田島が視線を落とすと、パソコンの画面を見た。

「よろしかったのですか教授。にべもなくお断りになられて」

一切を傍観していたサラが他人事であるかのように言いのける。

「君も意地悪なことを聞く。向こうのデータはこれだけ我々の手の内なのだ。今更よそと協力するメリットは見いだせるかね」

パソコンのディスプレイの中には、アメリカの研究データの半分以上がダウンロードさ

れている。現在も、ダウンロードの作業は続いていた。

「全く同感です。今日はよく気が合いますね」

今は何よりも時間が惜しい。これは時間との戦いなのだ。長年の努力と資金をつぎ込まなければ手に入れることのできない貴重なデータがそのまま目の前にある。一秒でも無駄な時間はない。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 楽天お買い物マラソン攻略法!家族も…

- (2024-12-04 20:30:09)

-

-

-

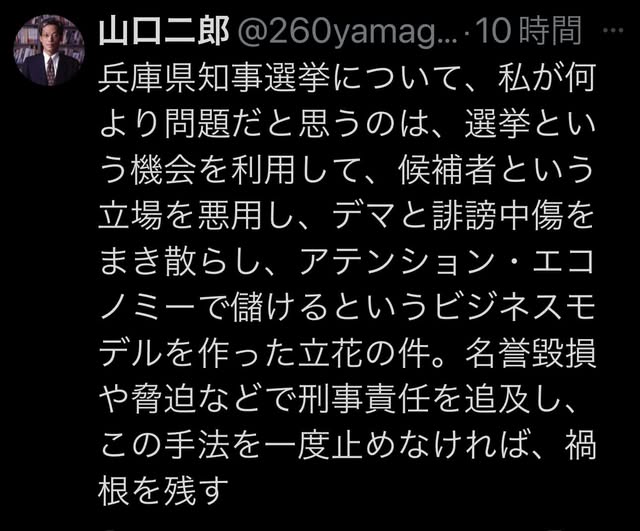

- 政治について

- 安易に信じて、さらにデマや中傷を拡…

- (2024-12-04 18:08:16)

-

-

-

- 気になったニュース

- ・クリスマスの約束は今年が最終回に

- (2024-12-04 22:55:27)

-

© Rakuten Group, Inc.