全473件 (473件中 1-50件目)

-

引越しのお知らせ

この度ブログを引越しました。さるさるブログから楽天ブログへと引越しをし、このまま楽天ブログを続けて行きたかったのですが、写真の容量がいっぱいになってしまったのを機に、心機一転新しいブログをスタートすることにしました。新しいURLはこちらです。すでに楽天ブログでLINKを貼っていただいている方は、お手数をかけますがよろしければURLの変更をどうぞよろしくお願いいたします。いままでこちらのブログをご愛読いただきどうもありがとうございました。サマンタ

2011/12/11

コメント(0)

-

6歳のおたんじょうび、おめでとう!

(6歳のお誕生日会) 先週末に長女が6歳の誕生日を迎えた。片手から両手を使わないと数えられない年齢になり、大きくなったなあ~と成長を感じる。金曜日には、幼稚園時代のお友達を自宅に招待して、誕生日会を開いた。幼稚園を卒業した今でも、なんだかんだと色々なところで会っている仲良しの5人を本人が選択し、直接会ったり電話でそれぞれの保護者に連絡を取って当日来てもらった。誕生日会前の1週間は、もっとも健康に気をつけた週で、特に長男は昨年の長女の誕生日会の日に熱をだして、ノンニ宅に預ける羽目になったため、今年こそはと毎日13時に幼稚園を早退させて、病気をもらわないように注意してきた。その甲斐あり、当日は家族で元気に誕生日会を迎えることができて、ほっと一安心。子供はイベントやどこかに出かけるとなると、熱をだすことが多いので、今回は・・・と不安だったのだが、やはり2人とも年齢が上がったということも関係しているのだろう。来てくれたお友達もみんな元気でよかったのだが、逆にあるママ友は「実は昨日は熱が39度あった」とよわよわしかった。それなのに、そのママ友は出かけに車が故障してしまったそうで、車で15分かかる距離をなんと自転車の後ろにお嬢さんを乗せて駆けつけてくれた。昨年の誕生日会は、大雪の中、みんな駆けつけてきてくれたし、長女を考えてくれるみんなの気持ちが嬉しいなあと実感する。さて、誕生日会は大成功だった。昨年はマジックを披露したので、今年は何をしようかと練りに練って、事前に段取りを考えておいた。●宝探しゲーム(先日あった日伊のパーテイで私の友人が子供達にしてくれた遊び。ヒントを書いた紙を色々な場所に隠しておいて、子供達はヒントに沿って次のヒントを探し、最後に宝物を見つけると言うゲーム。小学生になったばかりの子供達は、字を読むのが楽しくて仕方ないらしく、顔を突き合わせながらヒントを読んで、ゲームに大喜び!最後に宝物のチョコレートコインを見つけると、ワーワーすごい騒ぎで喜んでいた。)●マジック(変装をした夫が顔をだすと、子供達は大喜び。マジックキットに沿って、何種類かのマジックをすると、多いにウケていた!私にも種がまだわかりません・・・。)●Twisterゲーム(このゲームは盛り上がるだろうなあと思って、フェスタ用に買ったところ、子供達はきゃーきゃー言いながらゲームをしていた。翌々日にノンニ宅で誕生日会をした時も、持って行ったところ、大人も12歳の姪も喜んでしていた。このゲーム、実は私に取って思い出深いものなのです。)●ビンゴゲーム(ボードを持っているので、ビンゴゲームをやって勝った人に賞品をだそう、と考えていたのだが、結局時間が足りなくてできなかった。残念!)途中でケーキでお祝いをはさみ、ざっと2時間強、子供達の間に喧嘩もなく、終始楽しそうに仲良く遊んでくれたので、子供を預かっているこちらも落ち着いた気分でいられた。そうそう、今年のケーキは、ケーキ作りの達人である義妹から「子供にうけるケーキを」とリクエストして教えてもらったもの。写真はないのだが、Mars(キャラメルチョコ)とケロッグのシリアルで作った10分でできる簡単ケーキ。前の晩作り冷蔵庫へ。当日のパーテイ準備の邪魔にもならず、とても楽だった。昨年はケーキを注文して外から買ってきたにも関わらず、結局子供達は食べてくれなかったので、今年はどうかな・・・と思っていたのだが、義妹の言う通り大人気のケーキだった。私には甘すぎるお菓子なのだが、子供ってケーキの甘味が違うんだろうか。6歳になった長女、早速「6歳の予防接種」を受けに行き、その夜から熱をだし、今日まで学校を休んでいる。学校を休んでいても、お誕生日にもらったプレゼントがあるので、家にいても十分楽しんでいる様子。今年はバービーシリーズのジェットやキャンピングカー、車などの三大セットをもらったので、毎日バービー漬けで遊ぶ毎日だ。どの乗り物も中が精巧にできていて、プールが付いていたり、機内アナウンスが付いていたりと大人もびっくり。クリスマスが早々来てしまった感もあるなあ。今年サンタさんは必要ないんじゃないかしら。まーや、楽しい誕生日を迎えられてよかったね!

2011/12/01

コメント(4)

-

記憶力悪いなあ~。

(週末に参加をしたお誕生日会にだされたケーキやお誕生日会の様子。ブレブレです・・。もう一枚は今週観にいった映画。Ex.Amici come prima!と言うイタリア映画のコメデイでした。久々に笑った映画で、私の大好きなAlessandro GassmanやRicky Memphisが出演していたので楽しめました。Gassmanは有名なVittorio Gassmanの息子です。先月、夫がAlessandro Gassmanを間近で見る機会があり、背が高くてかっこよかった~と言っていました。) 相変わらずお誕生日会に呼ばれることが多い我が家である。先週末も、お友達2人いっしょのお誕生日会があったので参加をしてきた。お誕生日を迎える男の子の方は、学校外でも長男と遊んでいる仲良しの子なのだが、もう1人は名前すら知らない。「こんな子、クラスにいたっけ?見たことあったっけ?」と全然知らない女の子。呼ばれたはいいが、誰だっけ?では困るので、お誕生日会までに「マルテイーナちゃんの顔を教えてね。それとお母さんも。」と長男に言っておいたのだが、結局顔も名前も知らないまま会場に行くことになってしまった。その日は朝から友達の家に行ったり、お誕生日会の前には、長女の関係のママ友の自然食品店オープン記念にでかけたりと夕方には頭の中がパンク状態で、オープン記念から次に移動をする間、歩いていたら目の前に立っていた看板に頭とおでこを思い切りぶつけ、頭が「ぐわ~ん」となる始末であった。ちなみにママ友が新しくオープンさせた自然食品店は、半径何キロまでの範囲で生産された食材や物品を販売している。イコール 全てmade in Vicenza。私達は早速蜂蜜を購入してみたが、美味しい美味しいと我が家で評判がいい。オープン記念では友達に会ったり、人が多すぎてゆっくり見ることができなかったので、今度ゆっくり吟味して色々な食材を試して見たいと思う。小さいけれど、友達のように暖かい雰囲気を持ったお店。ガンバッテ欲しいなあ!ところで、お誕生日会の話だが、結局誕生日を迎えた長男の友達は当日「病欠」で誕生日会に出席できなかった。ある保育園を借り切って、クラス全員を招待していたので、さぞかし残念だっただろうと思う。両親の気持ちを考えると同情してしまう。でも「この女の子誰だっけ?」のお友達の誕生日会はそのまま開かれるので、勇んで参加をした。すると、お誕生日を迎えたマルテイーナちゃんの顔は全く見たことがなかったのだが(記憶にない)、お父さんは前から挨拶していた人、お母さんも毎朝会う人だと言うことはわかった。「あれ?でもあのお母さん、ルチアちゃんのお母さんじゃなかったの??・・・マズイ。何度かCiao Lucia!と子供に声をかけていたような気がするけれど、あれはMartinaだったのか。」そして、トンでもないことに、お誕生日会の間、つかれ切った私は、誰がMartinaちゃんのお母さんか忘れてしまい、お誕生日会から帰るときに、ベビーシッターさんを「お母さん」と間違えてしきりにお礼を言っていたと言う顛末。シッターさんも困っていたでしょう。。家に帰って、夫と話していた時に気が付いたミスだが、未だに誰が誰の保護者か、子供か把握していない私には、この手のミスは起きやすいのだなあ。長女の小学校のクラスメートも、お誕生日会に呼ばれて行ったにも関わらず、今朝会った時に長女が挨拶しているのを見て「誰?知ってる子?」「!ママ、Carlottaだよ。(ダイジョウブ?)」「え??!!(もう忘れてる・・・。)」と言うこともあった。年々記憶力が落ちているな~とは感じているけれど、この所、落ちっぱなしで歯止めが利いてない。インパクトがある人はすぐに覚えられるのだが、こう同じような雰囲気、髪の長さ、顔の人が多いと、なかなか覚えられないものだ。相手は唯一の日本人と言うことで、私のことをすぐに覚えてくれるのだが・・・。さて、この日曜日に我が家の長女が6歳を迎える。フェスタは明日と日曜日の2回することになっていて、その準備におおわらわの我が家である。明日のフェスタに招待したお友達は5人。よく知っているお友達なので、名前も忘れようがない、と安心。しかし記憶をよくする方法を考えなくちゃ。やっぱり赤ワインかな。

2011/11/25

コメント(0)

-

ビタミン剤はいらない

(現在、画家をしている友人の展覧会が開かれているvicenzaのバジリカの下にある回廊。) 今週から天気が回復し、毎日太陽がでている。太陽がでていると気分も上がり、外にでよう、外に出たいという気持ちも募る。ずいぶん前の話だが、長女の小学校のママ友に 「げんき?」と聞かれたときに、「毎冬、気分が落込みがちなの。」と話したところ、「ビタミン剤を飲むといいよ。」と薦められた。彼女は毎年冬になると、一家でビタミン剤を飲み、気分を上にあげているのだとか。私はビタミン剤があまり好きではないので、さーてどうしようかな、と思いながら、それから天気がよくなったので気分も上がり、それっきりビタミン剤のことは忘れていたのだが、先日最近知り合った韓国人の女性にこの話をしたところ、彼女はきっぱりと「ビタミン剤なんか必要ないわよ。太陽と食べ物でビタミンをとれば十分よ。私はいつも自分で自分のからだを調節しているわよ。」と言う。この新しい友人も、毎年冬になると気分がブルーになると言う。でも落ち込んでばかりはいられないから、なるべく太陽がでるところにでかけて日光を浴び、人がいるところにでかけたり、ビタミンAをたくさん食べているのだそうだ。なるほど。ヴィチェンツアでは冬になるとブルーになる人が本当に多いのだが、太陽が足りないのと、湿度の高さに影響しているんだろうなあ。それぞれが自分で調節しながら、長い冬を過ごしていくしかないのだろう。たまたまスーパーで買い物中に知り合った、この韓国人の女性は、長年イタリアに住んでいるのでヨーロッパ的な行動をしながらも、独特の哲学とアジア人同士分かり合える優しさや気遣いを持った、これから長年親しく付き合っていけたらいいなと思わせる人である。だんなさんはトスカーナの人。今度はプルコギをご馳走してくれるそうで楽しみにしている。韓国語の勉強をはじめようかしら。ところで先週末、日伊の友人宅で、もちよりランチパーテイがあった。腕によりをかけたみんなの美味しい食事を堪能して、とても楽しかったなあ~と思いながら車で帰宅途中、長女に「今日、楽しかったね!」と話しかけると、長女は「うん!楽しかった。でも一人だけお箸が使えなくて恥ずかしかったよ、ママ。ミロ(弟)も使えなかったけど、ミロはまだ小さいから。でもMAYAはもう大きいのに使えなかったの。お箸の使い方、勉強したいなあ~。」と言う。が~ん。そう言えば、我が家は洋食ばかりでお箸を使う機会もないんだっけ。改めて使い方を教えたことは一度もなかったんだなあと思い直す。お箸の使い方を習いたいという長女の気持ちを大切にしてあげなければ、なんとかしよう。これは母である私の務めです。お箸の話が終わった後で、「お友達と日本語でお話、ちゃんとできた?」とも聞いた。(我が家はほとんどイタリア語環境なので、日本語でお話できていたのかなと気になった)すると「うん!わからないところもあったけど、大丈夫だった。でもミロはイタリア語で話してたよ。」と長女は言う。「え!ミロ、イタリア語で話してたの?それで、ほかのお友達はどうしてた?」と聞くと、「みんな、ミロと話すときはイタリア語で話してくれたの。MAYAには日本語。みんな、イタリア語も日本語も話せるから。」・・・みんな、使い分けてくれていたんだね。客観的に見ると、バイリンガルって苦もなく言語の使い分けができてスゴイなあと思えるし、一方せっかく日本語が話せる機会なのにイタリア語を話す長男にもったいない、と苛立ちも感じる私。相変わらずイタリア語しか話さない長男だが、少なくとも私の話す日本語はすべてわかっている様子。しつこいようだが、このまま日本語で話しかけることを続けて行くしかないのだろう。アメリカ人とイタリア人のハーフのだんなさんを持つイタリア人女性は、「主人は14歳までイタリア語しか話しませんでした。でも14歳になって突然英語とイタリア語の両方の言葉を話すようになりましたよ。それから完璧なバイリンガルです。」と話してくれた。長男がいつから日本語を話し始めるか、ちょっと楽しみができた。 さて先週は子供達を学校に連れて行ってもらうことを毎日義父にお願いして楽をしてきたが、今週からは義父がリハビリに行かなくてはいけないため、また元通りに私が送って行っている。つかの間だった私の朝の休息もあっけなく終わり、今週は朝からわーわー、ぎゃーぎゃー、姉弟喧嘩の声で騒がしい我が家である。気分を上に↑に向けながら、今週もあと少し、がんばっていこう!

2011/11/17

コメント(0)

-

とり三昧

(土曜日に鳥の品評会に行って、日曜日に野鳥を食べる。鳥の人生いろいろです。) 天気が悪かった先週末は、「とり三昧」で過ごした。土曜日は鳥の品評会へ。夫からは「動物の見本市だよ。」と聞いていたのでそのつもりで行ったところ、実際は商売目的とした鳥の品評会だった。品評会なので同じ種類の鳥が何十羽といて、どこをどう見分けるのかわからないが、「1位」「2位」と評価がついている。中には羽の色がこの世のものとは思えない程きれいな色をしているオウムもあり、そういう鳥は「あ~一位なの、納得。」と思えるのだが、鶏がらのような足を持った鳥など、「1位」と書いてあっても「へ~」と言う感じで見た。犬好き、猫好きがいるように、鳥好きと言う人もこんなにいっぱいいるんだなと、鳥かごの前で真剣に小鳥を品評しているイタリア人のおじさん達を見て驚いた。ちなみに「鳥ってかわいいね~。欲しいよね。飼いたいよね。」と夫と話しながら、よくよく値段を見たところ「1羽400ユーロ」と書いてあるのを見てまたびっくり。鳥は飼い方も難しく、世話が大変らしいので、やっぱり鳥を飼うのはやめだやめだとその場ですぐに考えを改めた。品評会では警察犬やフツウの犬の障害競技も行っており、我が家の長女と長男は、犬に命令をして障害物を乗り越えることを個人的に習ってうれしそうにしていた。犬への命令はすべて「ドイツ語」。ドイツ語の命令「Sitz!(お座り)」「Platz!(ふせ)」を聞くと、ドイツで犬を飼っていた頃を思い出す。ポッキー(当時の犬の名前)はヒトの言うことを聞く犬ではなかったけれど、この二つの命令だけはよく守っていたなあ。鳥のグループコンサートなどを視聴して、さて帰ろうとすると一羽の鳥が鳥かごから逃げたらしく、会場内はわらわら大騒ぎしていた。虫かごを2つくっつけて、大騒ぎしながら鳥を追いかけるイタリア人のおじさん達。鳥も4日間、鳥かごの中にいたんじゃ息が詰まるんじゃないだろうか、逃げ出したくなる気持ちもわかるような気がするなあ。一生懸命逃げる鳥を応援しながら帰途に着いた。翌日は我が家に親戚が集まって野鳥のランチ。義妹のだんなさんが狩人のところに直接行って、野鳥を仕入れてきたらしい。野鳥は形がそのまま残っていて、見るとかなりグロテスクである。目も口も残っている。おまけにお腹の中からはピストルの弾もでてきた。美味しいけれどかわいそう、そんな気持ちで食べた。(ちなみにイタリア人は頭から骨をバリバリ言わせながら野鳥を食べていた)さて、10月下旬に冬時間に変わってから我が家の生活スタイルが変化した。長男の起床時間が大幅に遅くなったため、私が1人で小学校と幼稚園の2校に送っていくのは難しくなり、今週からは義父に子供達2人をそれぞれの学校に連れて行ってもらっている。長女と長男が幼稚園に通っていた頃は、どんなにつらくても、他の保護者との交流を大切にしたいこともあって、私が送り迎えをしてきていたのだが、ここに来て無理は禁物と言うことに気がついた。定期的に仕事をしている今、体に無理をしないで甘えられることは甘えてしまおう。幸いにも義父は孫2人といる時間が増えて喜んでいる様子。子供達も「ノンノ、ノンノ」と喜んでいる。私も学校へ送りに行く時間を他のことに使えてうれしい。っと言うわけで、ただいま学校への送迎が減って、体が楽に感じて嬉しい毎日である。

2011/11/10

コメント(0)

-

秋の連休

10月29日(土)~11月1日(火)まで学校がお休みで4連休でした。さて、この連休はなにをしよう?と通常ならば前もって予定を組んでおく私達ですが、今回に限り行き当たりばったりで過ごしました。何しろ、先週長男が病欠で家にいたため、何も考える時間がなかったのと、病気が回復するかも定かではなかったので、「予定は未定」のゆる~い連休にしようと、その日その日で予定を決めて行きました。義両親の家で親戚にぎやかに楽しい夕べを過ごしたり、二日目は紅葉を見に山へ。もうヨーロッパ在住20年になる私ですが、秋になると日本の紅葉がたまらなく恋しくなります。日本ほど紅葉がきれいではないけれど、葉っぱの色が赤、オレンジ、黄色、茶色など、様々な色合いに染まっている様子を見ると、郷愁を感じ心が和みます。三日目は夫の親戚のお墓参りへ。イタリアでは11月2日が「死者の日」のため、その近辺にお墓参りに行く習慣があります。ヴィチェンツアの広い墓地を端から端まで歩きました。途中、夫の古い友人のお墓で、長男が悪気もなくお墓の上を嬉しそうに行ったりきたり歩く姿を見て「ぎゃー!!!友達の墓を足で踏むまねをして!」というやってはいけないハプニングもありましたが、長女はお墓に供えるお花を持ち歩きながら、始終神妙な顔で私達についてきました。若くして亡くなった夫の友人のお墓参りの最中に、義妹とその友達に会い、こんなことを聞きました。墓ドロボウが多く、供花はもちろんのこと、お墓に供えられた人の手紙を盗み見たり、ロザリオなどの供え物もお墓で盗まれることが多いのだとか。事実、この若くして亡くなった夫の友人の供え物は、これまでにいくつも盗まれています。亡くなった人の物を盗むだなんて、人の気が知れません。祟りが起こるぞ~。さて、ヴィチェンツアの墓地をまわって改めて感じたことは、私が死んだらお墓はどうしようかなあと言うこと。夫と一緒に居たいのはやまやまですが、ヴィチェンツアのお墓に入るのは遠慮したい。かと言って日本というわけには簡単に行かないし。そんな話をあーだこーだと夫と車の中でしていた所、長女が「ママはずっとここにいるの。パパもママも焼きたくないから焼かない。」と怖いことを言いました。夫も私もお墓の中で生き返るのはイヤなので(映画の見すぎ)、断然「火葬にしてくれ」とお互いに言っていますが、長女は「土葬にする」の一点ばり。土葬はイヤだなあ、日本の家族にもお願いしておかなければ。翌日は諸聖人の日で、家族バラバラにのんびり過ごしました。人ごみや都会の雰囲気が好きな私にしては珍しく、今回の連休は「自然」を求めて過ごしました。きっと体と心がグリーンと言う栄養を求めていたんだと思います。リラックスしたいい連休になりました。(ノンニ宅に持っていったハロウィン用のお菓子。子供達と一緒にクモのチョコレートやら指のクッキーやら作って持って行きました。追伸ですが、昨日のCineformで怖~い映画を見ました。フライトナイトと言うこの映画、来年日本で公開されるそうです。ホラー好きの夫は笑っていましたが、私は半分以上、下を向いたままでした。)

2011/11/03

コメント(0)

-

1回目の保護者会を終えて

(もうすぐハロウィン♪夫がカボチャランタンを作ってくれました!他2枚の写真は、週末に日伊のお友達と手工芸の見本市に行ったときのもの。娘と2人で体験コーナーで作った飾りは新聞紙と薄紙でできています。) 昨日は夫にとって超人的に忙しい1日だったのではないだろうか。朝7時から仕事にでかけ、夕方4時に早退して長男の幼稚園の保護者会、その後6時からは長女の小学校の保護者会、夜7時過ぎに帰ってきた後、夕食なしに着替えて仕事へ。実は夕方からはアパートの住民のミーティングも予定されていたのだが、これは「もう無理。体はひとつしかないのだから。」と同じアパートに住む義妹夫妻に任意状を渡して欠席とさせてもらっていた。眠くなった私は早々22時過ぎには寝てしまったので、彼が何時に帰ってきたか知らないのだが、「夫、ありがとう、おつかれさま」の1日でした。これだけ夫に働かせておいて先に寝るとは薄情な妻だなあと思われる人もいるかも知れないので言い訳をすると、長男が病欠で今週は家にいるため、当初予定していた保護者会の出席は夫にお願いすることになったのと、夕方からは義妹夫妻の娘(つまり姪)も預かって、子供3人の面倒を見なければいけなかったので、22時にはグロッキー状態。疲れ果てて寝てしまった、と言うわけだ。さてそういう訳で、昨日は1日夫婦の会話は全くなく、今朝になって保護者会がどうだったのかを夫に聞いた。小学校1年生になった長女のクラスは、クラス内に問題もなく、まとまっていて、それぞれ勉強に対する意欲があるため、授業を進めやすいと先生が話していたと言う。休み時間に子供同士がお喋りをしていても、先生が「静かに!授業を始めますよ。」と言うと、すぐに静かになって授業をスタートできる、と言うこの年齢にしては信じられないような話である。だからと言って、お人形のように子ども達が過ごしているわけではなく、ふざけるし、子供同士冗談も言ってよく笑うけれど、授業中と休み時間のめりはりがよくついていると言うことらしい。そのせいもあるのか、国語の授業では字を書くことを授業初日から初めていて、今は母音を終えてどんどん書ける字数、単語数を増やしている。算数は数字の5まで書けるようになっていて、5が終わったら「算数棒(数の棒)」を使って授業を進めていくそうだ。保護者会の様子を聞くと、イタリア人の保護者しか見当たらなかったらしいが、落ち着いた雰囲気でよかったと夫が話してくれた。他校の保護者会の話を先日聞いたところ「授業中、立ち歩く子供が多いので家庭で注意してください」と先生が話していたそう。そしてそれを受けた一人のお母さんが「外国人が多いせいだ」と言い出し、問題になった様子。実際立ち歩いているのはイタリア人の子供ばかりだと言うから笑ってしまう。とりあえず長女の方は学校生活に心配はなさそうで安心した。(先週参加をしたお友達のお誕生日会にて。パンで作られたケーキ、面白いアイデアです♪)一方、幼稚園の年中クラスに通う長男は「わるがき軍団」の一員らしい。長男のクラスでは今年、ほぼ毎週誰かしらの誕生日会があり、病気の時以外は全て参加をしているが、その時に「ミロ、クラスの軍団の一員なのよ。」といろいろなママから聞いた。軍団???あのミロが?? と夫と私は思わず笑ってしまったのだが、5人の男の子たちは「ぼくたち、軍団!」と大真面目らしい。上には呼び名がいいのでわるがき軍団と書いたが、別にいたずらばかりしている訳ではなく、元気のいい男の子が集まって一緒に遊んでいるらしい。そんな軍団が、一人のクラスメートに、みんなでおしっこをひっかけて泣かせてしまったと言う話を聞いたのは先週の誕生日会にて。どうやらその場にミロはいなかったらしいが、そのおしっこをひっかけられた男の子が、日頃から軍団の男の子達を噛むので、仕返しにおしっこをひっかけたらしい。その話を聞いていた保護者たちは、みんなで「わっはっは!」と笑っていたが、おしっこをひっかけられた保護者はたまらない気持ちだっただろうなあと同情する。(もちろんおしっこを引っ掛けられた保護者はその場にいなかった)その噛んでいる男の子というのは、昨年の3歳の時点ですでに読み書きができた。だからご両親は「もう読み書きができるので小学校に飛び級させたい」と考えているらしい。う~ん、いくら読み書きができても、乱暴したり噛んだりするのは、日常生活においてフラストレーションが溜まっているんじゃないかしら。昨日の保護者会では、クラスはまとまっていて、子供達は集中して手作業を好んでするようになっていると先生は話していたそうだが、子どもが26人もいれば、毎日小さい事件がいろいろあるんだろうなあ。長女も長男も、これからいろいろな友達に会って、友達と一緒に笑ったり、泣いたり、怒ったりすることが増えていくだろう。人生において友達って大切。もまれながらも友達と楽しい時間を共有して成長して欲しいと願う。

2011/10/26

コメント(0)

-

悪運を止めるには

(日曜日に教会ACRのグループと栗拾いに行ってきました!いがぐりは翌日幼稚園へ持って行ったところ、先生や子ども達が大喜びしてくれました。) 今週から気温がぐっと下がり、朝、外にでたときに息を吐くと、真っ白い息がでるようになった。自転車通学の私と長男は手袋をして、マフラーを首にぐるぐる巻いて、冷たい風に当たりながら通園している。ああ~いよいよ長い冬が来るなあと思っていたら、今朝幼稚園で会ったあるパパが「憂鬱な季節がやってくるね。冬が来ると鬱の人が増えるし、気分も暗くなるよね。」と言っていた。確かに、ここヴィチェンツアの冬は湿度が高いため、実際の温度よりも寒く感じるし、冬になるとブルーになる人が多いのだと聞いている。私もここの冬には弱いのだが、今年はそんなことにはならないように、気分を明るく持ち続けたいなあと思う。ところで、実は最近不運続きの我が家であった。ブログにも書いたが、まず家のボイラーが故障、長女が腕を痛めて救急病院へ、何事もなく救急病院から戻ってきたと思ったら、家に着いた途端に車のエンジンが故障してしまいエンジン交換へ、アパート全体のボイラーを買い換えないといけなくなっている、などやることなすこと不運である。これはいけない!この不運を取り除かなければと、早速「宝くじを買うように」夫に命じた。結果は外れたけれど、悪運を止める意味では成功だったかも知れない。運を変える意味では、風水なんかどうかなあと色々調べてみたけれど、日本人の友人に「風水ってイタリアで効かないんじゃないのかなあ。」と言われがっくり。でも最近この付近では風水の研究がすすんでいる様子。家を建てるときに、建築家も水の流れや方角など風水のように考えて設計している人が増えていると聞いた。風水が効くか効かないかわからないけれど、とりあえず試して見る価値はありそうだ。さて先週末は、スリランカ人ファミリーに遊びに来てもらって交流を深めたり、長男はパパといっしょに友達の誕生日会へ、長女は私といっしょに別の場所へ、と家族で別行動を楽しんだ。今まで4人行動が多かった我が家も、長女と長男の別行動が増えてくると、それに合わせて私達も別れて行動することが増えてきた。長女と長男はいっしょにいると喧嘩ばかりして、私達も頭が痛くなるので、こうして別行動をしながらそれぞれの親とじっくりつきあうのもいいかも知れないなあと思う。今朝、私が長女と話していると、長男が泣き声で「ママは僕と全然話してくれない!MAYAばっかり!(イタリア語)」と訴えた。すかさず長女が「MILOが日本語を話したらママだって話したいと思うよ。(日本語)」と応戦。それからはぎゃーぎゃー喧嘩が始まってしまったので、私は耳をふさいで「どこか遠い場所に行きたいなあ。」と願ったのだった。

2011/10/18

コメント(0)

-

わたし+α

先週末から一気に気温が下がり、このまま冬が来てしまうのでは・・・と思っていたけれど、どうやらまた明日は暑くなるらしい。外を見るとまだTシャツで歩いている人もいれば、薄手のコートを着て歩いている人もいたり、今の季節は装いもさまざまだ。さて、順調に始まった今週だったが、今日は長女が腕を痛めてしまい、今、夫といっしょに救急病院にでかけている。「イタイ!イタイ!」と公園でわんわん泣いて、夕飯の後、どうしても痛くて我慢ができないと言うので、救急病院に連れて行った。変に筋を痛めてないといいのだけれど。小学生になった!大きくなった!と思っていたのに、何才になっても心配はつきないものだなあ。ところで、先週末は長女&長男の通っていた(通っている)幼稚園のイベントがあった。イベントの趣旨は、昨年子ども達が作った作品を競売にかけて、売れたお金を「水や食べ物に不自由をしている」アフリカの小学校に寄付をすると言うもの。その作品とは、ペットボトルを何かに変えること。できあがった作品を見ると、例えばペットボトルが「動物」「おひめさま」「空」「スパイダーマン」「バットマン」「車」「ユニコーン」「赤ずきんちゃん」など に変身していた。子ども達の創造力の豊かさと先生の技術力が合わさって、どの作品もすばらしかった。イベント当日は、ヴィチェンツアにある多くの小学校、幼稚園が参加しているプロジェクトのため、ヴィチェンツア旧市街にたくさんの子ども達と保護者が集まった。各学校は、なまえを書いたプラカードを持って、旧市街を行進!明るく賑やかに。いやはやとても楽しかった。イベントが終わってからは、長女の旧クラスメートのグループでアペリテイーボをしに行き雑談を楽しんだ。長女の旧クラスメート達とは、先週もみんなで公園で会ったりして、卒園してもつきあいが続いている。この旧クラスは親同士、子ども同士とも仲が良く、話をしていても面白いので、このまま細く長いつきあいが続くといいなあと思う。この時は、一人のママが実はソムリエの資格を持っていてロンドンに住んだことがあったことや、もう一人のママが自然食料品店を近々オープンさせることなどの新しいニュースがあった。イタリア人のママ達は、彼女達のように、ママ稼業だけでなく自分の行き方を確立しているところがすごいなと感じる。さて、今の私からママを取ったら何が残るだろう?ママプラスαではなく、わたしプラスα(ママ)となる生き方が私の理想だ。(考古学の体験教室に行ってきました。とても面白かった!)

2011/10/11

コメント(0)

-

別世界からの民族たち

(ヴェローナへ行ってきました。昨年仕事で訪れたロマネスク様式の最高傑作とされる聖ゼノ教会を見学。もう一度じっくりと見学したかったので嬉しかったのですが、ちょうど結婚式が行われていたために、マンテーニャの祭壇画を見ることができなかったのが残念でした。) イタリアは今週末を境に寒くなるそうですが、今のところ暑くて、相変わらず夏の陽気が続いています。そんな中、我が家のボイラーが故障しました。つい2年前にボイラーの部品を交換したばかりなのに、またもや同じところが燃焼してしまい、お湯が全くでません。本当に性能が悪い、イタリア製。仕方がないので、連日子ども達を、義妹宅と祖父母宅にシャワーを借りに行かせました。私達はと言うと、早朝、水でシャワーを浴びた夫が私に「滝の修行と同じ感覚だよ。すぐに冷たさを感じなくなるから、試してごらん。」と言うので、「そういうものか」とその日の午後の気温が高くなった時間を狙って浴びて見ると「つめたーい!」。でも不思議なもので、体が水の温度に慣れて2日目にはあまり冷たく感じませんでした。シャワーを浴びた後は、体がポカポカ。ちょうど、ドイツであっついサウナに入った後、水風呂に入って体がすっきりする感覚に似ているかも知れません。病み付きになるかも、と思っていましたが、それも今日で終わり。ボイラーは専門業者に来てもらって無事に直りました。 さて、先週「Cose dell'altro mondo」(日本の題名 別世界からの民族たち)という映画を観ました。北イタリアはヴェネト州のトレヴィーゾとバッサーノ・デル・グラッパで撮影された映画です。ストーリーは、移民労働者であふれるこの街から、ある日突然全ての外国人が消えてしまうというもの。人種差別やあふれる移民問題をまじめ過ぎず、イタリア側、外国人側のどちらにもつかずに風刺的に表現している作品で、映画が終わった後で考えさせられました。合法で暮らしていても外国人はイタリア人社会になじむのが大変です。言葉、文化、習慣の違い。時には感じる人種差別。外国暮らしは楽なもんじゃないってことを、今度は外国人の視点から映画にしてくれないかしら。実は映画の後、夫と日本人の友人を交えて、この街の人が外国人をどう思っているか?について話し合いました。友人は「外国人に慣れていないから、怖いんだと思う」と一言。なるほど。確かに学校関係でも、外国人と話さない人は話さないようにしているようにも見受けられます。長女が通っていた幼稚園のクラスは、半数が外国人だったこともあり、親子で居心地がいい環境を作ることができました。対して長男のクラスは98パーセントがイタリア人。子は居心地がいいみたいですが、私は他に外国人がいた方がよかったなあと言うのが正直な気持ち。実は現在長女が通う小学校はイタリア人率がかなり高く、地元の人達で固められているため、狭い考え方になってしまうのではないかと入学前に要らぬ心配をしたことがあります。それならば、少し離れたところにある外国人が多い小学校のほうがいいのではないかと悩んだ時期もありました。結局、学校は家の近くが便利、と言う夫の意見で今の学校に決めたのですが、周囲がどうあれ、子の育ち方は親の教育、考え方ひとつだろうと今は思います。外国人のことを茶化す子どもは、親がそう言っているとしか思えないですもの。子どもには日本人、イタリア人、国籍関係なく、グローバルに大きく育って欲しいなあと思っています。そのためにも親の私達が道しるべをしっかりしなくては。先日公園で、クラスメートから「お前の母ちゃん、中国人なの?」と聞かれた長女。「日本人だよ。」と答えていました。「じゃあ、お前、日本語喋れんの?」と更に聞かれた長女は、「喋れるよ。」と返答。「何か喋ってみろよ。」と言われ、「ペラペラ」と長い文を喋って、男の子達を唖然とさせていたのが可笑しかったです。さて、明日はスリランカ人のママ友に料理を習う予定です!スリランカカレーが楽しみです!

2011/10/05

コメント(0)

-

通学システム

毎朝「早く~!」と言いながら走って通学。右の写真は、ヴィチェンツアのスポーツイベントで弓矢を試した長女。今週末から10月と言うのが信じられない位に、未だ夏日よりが続いている。夏が長いと言うのはうれしいこと!私はじめじめとしたヴィチェンツアの冬が苦手なので、このままもう少し過ごしやすい陽気が続いてくれないかなあと思っている。ところで、朝晩は涼しく、日中は暑いという気温が上がったり下がったりする陽気にやられたのか、長男がさっそく熱をだした。昨年の年少さん時代は、幼稚園に行っては病気をもらって帰宅を繰り返していた彼。さすがに今年は免疫ができただろうと思いきや、学校が始まって2週目にいきなり熱である。(がつーん!)幼稚園関係の情報から、ちまたでは幼稚園、小学校で咳と高熱を伴う病気が流行っているらしく、会う人、会う人が口を揃えて「あーぼくの娘も」「そうそう、私の息子もよ」と言う。幸いにも長男の状態は良好で、あとは風邪の症状が残るだけとなった。昨年までなら、咳と鼻水がでている位だったらとっくに学校に戻してしまっているのだが、今年は100%完治するまでは自宅待機を心がけることにした。なぜかと言うと、完治していないのに学校に戻すと、すぐに弱った体に更に強い病気をもらって帰ってくるので、返って病気が長引くばかりということを昨年繰り返したから。さて、実は長男が病欠していることで、喜んでいる人が1人いる。それは私。理由は送り迎えがひとつ減るから。長女が小学校に通い始めてから、長男の幼稚園を含めて、日々送り迎えにバタバタしている。朝は自転車を押しながら長女を送って行き、送り終えたら、長男を自転車で反対方向にある幼稚園へ送って行く。8時半に授業が始まる長女の小学校は週2回は16時半までだが、残り週3回は13時に帰ってくるので、午前中の私はバタバタだ。仕事をして、家事をして、お昼を作って、用事を済ませて、買い物をして、としていたらあっと言う間にお昼すぎ!私だけでなく、どのお母さんも同じだと思うが、「ママ業は1日24時間あっても足りないよー」とつくづく思うのである。この送り迎え制度、誠にもって面倒だなあと感じる。朝はともかく、子どもの帰宅時間に合わせて行動しなければいけないと言うのは、何かと不便も生じる。また、送り迎えができないときには、代わりの人を探さないといけない。そこで祖父母の活躍、ママ友のネットワークと言うのが大切になってくる。私の場合は、裏に住むママ友が、今まで何度か長女を学校まで送ってくれたし、隣に義妹ファミリーが住んでいるので、迎えに行ってもらったりと、何かと周りが親切な人ばかりで助かっている。1人でやろうと思うと、子育ては大変なものだものなあ。ちなみに近隣国であるドイツに住む友達に、「ドイツも送り迎えあるの?」と聞いたところ、彼女が住んでいる地域では「ない」と言う話。小学校にも1人で通学、習い事、お友達の家にも1人で出かけられるという。子どもの送り迎えに日々振り回されているイタリアからは考えられない話だなあ。また、長女の小学校では、集団登校のようなシステムがあり、親が持ち回りで子ども達のグループを徒歩で小学校まで連れて行くと言うサービスをしていて、これは便利だ。私達は学校の近くに住んでいるので、このサービスを利用していないが、少し遠いところに住んでいる保護者には好評のようだ。我が家の子ども達ももう少し大きくなったら、自分たちで登校してくれるようになるのだろうか。昨年、小学校の隣にある中学校で誘拐未遂事件があったことを考えると、親の心配は尽きないが、少しずつ自分たちの足で行動範囲を広げていってもらいたいなあと思う。

2011/09/27

コメント(0)

-

他の国の言葉が話せるって、すばらしいこと!

(オーストラリア人の友達とヴェローナに行ってきました。言葉の違いなんて気にならない子供たち。嬉しそうに一緒に遊んでいました。)蒸し暑い日が続いていたけれど、今日は一転してぐんっと気温が下がり、いよいよ秋がきたかなと思わせる。長女の小学校通学も2週目となった。先週は前半お絵かきや工作など幼稚園の延長みたいなことをやって帰ってきたが、後半からは「算数」「国語」そして「英語」の授業がはじまった。毎日、学校から帰ってくると、まっさきに今日やったことを見せてくれる長女。最初の国語の授業では、読解の練習をしたらしい。テキストを読むと、この年齢にしては長い文章で、やさしい内容にも関わらず、私にはわからない単語がいくつかあって、思わず辞書を引きながら声にだして文を読んだ。最初の授業でこれだもの、この先「宿題わからないよー」と言われたら、辞書をひきひきガンバルことになるんだろうなあ、わたし。まあ自分のイタリア語の勉強にもなるから、毎回一緒に勉強をさせてもらおうっと。国語の授業の日が楽しみだ。さて、初めて英語の授業があった夜、長女はうれしそうにこう言った。「あのね、先生が、イタリア語じゃない言葉を話せる人いる?って聞いたから、手をあげたの。それでね、先生が手をあげた子ども達に、他の国の言葉を話せるってすごいことだよって言ったんだよ。」手をあげた子ども達は長女の他に、5,6人いたらしい。インド人のクラスメートがいる事は知っていたけれど、他にも外国人がいたのかと何だかうれしい気分である。そして、先生は手をあげた子ども達に「学校」「先生」「パン」はそれぞれの国の言葉でなんて言うの?と聞いたそう。長女は日本語できちんと答えられたと嬉しそうだった。この先生、実は今でこそ頻繁なつきあいはなくなってしまったけれど、私達の結婚式にも参加をしてくれた友達夫妻のお姉さんである。何を隠そう、ミュンヘン在住時代に、このお姉さん夫妻もミュンヘンに住んでいたことがあって、何度もいっしょにご飯を食べた仲だ。だから言語が違う海外に住む苦労というのも経験していて、多言語に対する知識も深い。長女からこの英語の授業の話を聞いた時、私はとってもうれしかったし、手をあげた子ども達も「多言語が話せることを」誉められて誇らしかったんじゃないだろうか。両親とも外国人の子どもは、どうしたってイタリア語の遅れがあると聞いているし、授業で不自由な思いをすることだってあるだろうなあと思う。だからこそ、イタリア語以外の言葉を話せるってすごいことなんだよ、って誉められると、その言語の持続にやる気がでるし、またイタリア人の子ども達も英語に対するやる気が生まれるんじゃないかなと思う。「このまま日本語話せるようにがんばろうね。」「読み書きもがんばろうね。」と盛り上がっている私と長女の片隅で、ぼーっとしている長男坊。あいかわらずイタリア語オンリーで、楽な道を好む男の子である。日本語で話せ、とやいのやいの言うと、「じゃあ話さない。」「ママ、黙って。」となってしまうので、気がくじけるばかりである。先週から、私と子ども達の3人でいる時には、「日本語での会話」を義務づけたけれど、長男にとっては全く効果なし。(だって話さなくなってしまうんだもの。)マイペースで、と思うけれど、うえの授業のようなことが長男に起こったら、彼はきっと手をあげないで「ぼく、イタリア人」と言うに違いないだろうなあ。言語や工作に意欲的な長女に比べて、何に対してもマイペースな長男。2人とも全然違うから子育てが面白く、そして、それぞれに対して向きあわないといけないのが大変だ。あまりにもイタリア語漬けになりすぎている我が家、少しずつ改善していこうかと思っている今日この頃である。(まずは日本語のTVから。)映画の話)今年もCineformが始まりました。今季オープニングはThe Conspirator(2011年アメリカ映画)監督はロバート・レッドフォードです。今でも謎が深い、アメリカ初代大統領のリンカーンが暗殺された事件で、犯行に関わっていた息子の代わりに逮捕された母親のマリー・スラットの弁護を引き受ける若い弁護士が、政府を相手に法廷で戦うストーリー。実際に遭ったストーリーで、ショッキングな内容なだけに、終始目が離せませんでした。主演男優、女優は誰もが見事。必見な映画でした。

2011/09/19

コメント(6)

-

新学期スタート!

先週、子ども達は夏休みの最後にノンニ(祖父母)と海にでかけていった。やったー!今日から丸々3日間は自由~ と喜ぶものの、鬼のいぬ間にすることはたくさんある。今回は思い切って洋服ダンスを捨てたり、またもや溜まってきた子ども達の洋服、おもちゃ等、イースター以来の「断捨離」をした。いやーびっくり、本当にモノってたった数ヶ月の間にどんどん溜まっていくものなんだなあ。今回の断捨離では「いつでも引越しができるように」を目標に、ばっさばっさと物を捨てていった。捨てた後は、気持ちすっきり、部屋もすっきり、空気の流れもすっきりで、やっぱり数ヵ月ごとに我が家は大掃除をするべきだなと実感した。さて、実は子供たちが海に行った日は夫の誕生日だった。日中はボンゴレと魚を買ってきて二人で祝い、夜は夫のオーストラリア人の友達夫婦、親友といっしょにビールを飲みにでかけた。夫はこのオーストラリア人の夫婦と長いつきあいで、親友と一緒にオーストラリアに遊びに行ったりもしている。私も、まだドイツに住んでいた頃、一度彼らと一緒にエミリア・ロマーニャ州にある小さな村のアグリツーリズモに泊りがけで出かけたことがある。その村でニョッキ祭りがあって、5人でぐでんぐでんになるまで酔っ払ったよねえ、と言う話や、オーストラリアの旅行話などをしながら、よく笑って気持ちよくビールを飲んだ。気がつくと、とっくに0時を回っている。帰る時間を全く気にしないで過ごす夜って、本当に久しぶりのこと。たまにはいいなあ、こういう時間。心底そう思った。ときに、今日9月12日から、いよいよ新学期がスタートした。長女はピカピカの小学1年生。最初は緊張した顔を見せていたけれど、歓迎式の間は終始落ち着いていて、私が教室に送っていき帰るときにはニッコリ笑顔で手を降ったので、安心して帰宅した。歓迎式の時に、名前を呼ばれたのに「ママ~」とママにべったりで、ママなしでは前に出てこられない子どもも数人いてびっくり。子ども達よりも前にでて視界をふさぐ親、お喋りがうるさい親、など、まあ幼稚園時代とは違って色々な親がいるもんだ。長女が通う小学校は、今まで通っていた幼稚園とは区域が違うので、親子そろって新しい交友関係を作っていくことになる。先週参加をした説明会では、保護者の熱気に当てられてしまい、「こんな中に入っていけるかしら。。」と思ったけれど、今まで通りぼちぼち自分のペースでいこうと思う。なにより、誰に聞いてもこの学校は評判がいいので、私も期待している。長男も年中さんとして、新学期をスタート。2年目なので勝手知ったるもので、泣くこともなく、先生に会えて嬉しそうだった。今年からお昼寝がなくなるので、夜早く寝てくれるかとこちらも期待している。夫も夏休みを終えて今日から仕事復帰である。一昨日、学生時代の同窓会にでかけて、えらく楽しかったようなので、いい夏休みだったんじゃないだろうか。男ばかり17人。飲めや、小麦粉や水をかけられるわ、誰かの携帯は壊されるわ、ワインの中身が飛ぶわ、服を脱ぐわで、まあすごい騒ぎだったらしく、全身真っ白で帰ってきた。昔の時間を共有した学生時代の同窓会って、楽しいよなあと心底思う。私も中学の同窓会に参加したことがあるけれど、みんなが子どもに戻ったようで、わいわい楽しく過ごしたっけ。みんな元気かなあ。それぞれがスタートを切って、また新しい1年が始まった。楽しい1年になりますように。

2011/09/12

コメント(0)

-

「イネ科植物」のない国へ

前回の日記に書いた『首から右半身が麻痺状態』からようやく回復期に入った。車の運転どころか、窓から洗濯物を干すのもやっとの状態で、このまま頭痛が続いて大変なことになったらどうしようと心配していたけれど、気苦労に終わりそうでほっとしている。その回復期に入る前に、長年患っているアレルギー検査を受けた。アレルギーの検査は、血液検査でわかる。待つのが嫌いなので、多少料金が高くてもプライベート病院で検査を受けたところ、その3日後には検査結果がでた。この病院は検査専門のところなので、検査結果がでるのも早くて助かる。(ちなみに検査料金は46ユーロ)またその検査結果を、ホームドクターに持って行き、説明を受けないといけないのだが、素人目で読んだところ、どうやら私は 「イネ科植物」のアレルギーにかかっているようだ。イネ科植物?どんなものがあるのだろう?と気になり、ネットで検索してみた。すると、「イネ科植物」の中で、花粉症の原因となるものは、まず「カモガヤ」次いで「オオアワガエリ」「ハルガヤ」などがあり、一般的に空き地や堤防、公園などに生息しているそう。つまり夫によると、私が住むヴィチェンツアの辺りだと「どこに行ってもある」植物なのだそうだ。主なイネ科植物の花粉飛散時期は「5月~7月」で、毎年苦しむ時期とピッタリ合っている。長い間、花の花粉によるアレルギーか、スギ花粉だとばかり思っていたのだが、予想外のイネ科植物アレルギーだとわかり、頭の中がすっきりした。ちなみにイネ科花粉を持つ植物は他に、(5月~7月)カモガヤ・ハルガヤ・ナガハグサ・コヌカグサ・ヒロハウシノケグサ・ホソムギ・イネ・小麦・オオムギなどがあり、花粉の飛散時期には、イネ科食物に対する注意も必要とのこと。イネ科植物には、米・小麦・大麦・オートミール・ライムギ・ハトムギ・とうもろこし・砂糖きび・あわ・ひえ・きび・コーリャンなどがある。なお検査結果を見ると、もう一つアレルギーがありそうに書いてあるので、いずれにしろホームドクターに聞きに行かなくてはいけないなあ。今まで日本、ドイツと暮らしてきたが、全くアレルギー症状がなかったので、イタリアにしかない特別なイネ科植物がアレルギー症状を起こしているのかも知れないな、と思う。どうやら私はイタリアから引っ越したほうがいいみたい。「イネ科植物」がない国へワープ!・・・とできたらどんなにいいことかと思う。さて、子供達の長い夏休みも今週で終わり、いよいよ来週から新学期が始まる。夏のバカンスから帰ってからは、楽しい日々の連続だった。お友達といっぱい遊んで、長女は勉強を何一つとしてしなかった夏休み。果たして来年からはそんな訳にも行かないだろうから、今年は思い切り「遊んで」から、小学校に入学して欲しいなと思う。そんな長女と長男の夏休み、実は明後日からノンニと一緒に海にでかけることになっている。夏休み最後にノンニに甘えて、思い切り海を楽しんでおいでよ~と送り出すつもりだ。

2011/09/06

コメント(2)

-

2011年 夏のバカンス (山の最終日~海へ)

1週間前に、突然首が回らなくなりました。首から肩にかけてまったく機能しなくなって、そのうちに横になっても頭のこめかみからジリジリと痛みが襲うようになりました。原因を追究すると、どうやら車の窓を開けていたときに当った「冷たい風」が犯人で、他にも同じような症状を持っている人が「気流に気をつけないと」と言っていました。あれから1週間経ってもまだ首が完全に機能せず、運転するときにも首が回らないので不便をしています。昨日の夜、うれしい気持ちで銭湯に行く夢を見たのですが、お風呂にゆっくり浸かってこの痛みをやわらげたいなあと言う願望の現われかも知れません。(何故か温泉ではなく銭湯でしたが)今は、母が送ってくれた温シップ(パスタイムFX温感ーこれがよく効きます!)をしながら、書いています。さて、Terento/Terenten 滞在の前日は、地元のお祭りにでかけた。民族衣装レーダーホーゼンを着た若者たちが、とてもかっこうよく、様になっていた。ミュンヘンに住んでいた頃も、お祭りの時にこのレーダーホーゼンを着ている若者を見ては、ほ~と目を細めていたっけ。やはり民族衣装は、その国の人が着ると絵になるものだなあ。我が家の長男も目を輝かせて、彼らが踊る姿を見ていた。ちなみに女性の民族衣装はディアンドルと言う。この日はウェイトレスしか着ている姿が見られず、動き回っているウェイトレスの写真を撮ることができなかったので、写真はありません。そして、最終日は隣の町Pfalzen(イタリア語)/Falzes(ドイツ語)まで美味しい肉を買いに行った。その町の森林の中に大きな公園があり、子供達はおおはしゃぎ!実はこの付近には、アスレチックも数多くあって、小さい子供から大人まで楽しめるようなコースでできている。今回、時間が足りずにアスレチックは行けなかったけれど、来年は長男も大きくなっているので、親子で挑戦してみたいなあと思う。最終日のお昼に、夫の妹家族がヴィチェンツアから到着し、みんなでBBQをしながら姪の誕生日会をした。12歳になった姪、おめでとう。お腹がいっぱいになったら、みんなに挨拶をして、私達は一直線に帰路へ着いた。家に帰ると、休むヒマもなく、翌日からでかける海への準備に大忙し。なにしろダウンジャケットが必要な山から、薄手の洋服で十分な海に行くのだから、持って行く荷物も山から持って帰ってきたままと言うわけにはいかない。翌朝はキャンピングカーで、ヴェネチア県キオッジャ市の海岸ソットマリーナへ向かった。この海岸へは日帰りで来ることはあっても、宿泊は初めて。キャンプ場に宿泊した私達は、キャンプ施設のプールを使用したり、目の前が海岸だったので、貝殻や小蟹を探したり、楽しい数日を過ごした。ちょうど、夫の妹家族の友達ファミリーが2組、同じキャンプ場でアパートを借りていたので、彼らとも一緒にご飯を食べたりと楽しい旅の思い出作りができた!ところで、海に滞在していた3日のうち、1回「おいしいよ!」と妹の友達が教えてくれたところに食べに行った。仮設テントのようなレストランで、飾り気もなにもない所だったが、味は抜群。普段はボンゴレなど食べない長男も、ボンゴレスパゲテイや魚介の入ったスパゲテイをむしゃむしゃ食べていた。魚介のフリットもふんわり柔らかく最高で、地元ワインが進むこと。(2人で1リットル飲んだ)こうして、2011年夏のバカンスは幕を閉じた。楽しく、美味しく、心身ともにリフレッシュしたバカンスだったな~。

2011/08/30

コメント(2)

-

2011年 夏のバカンス (観光) その3

残暑が厳しいイタリアです。この暑さたるや!滅多なことではクーラーをつけない我が家ですが、朝までクーラーをつけて寝た夜が何度かありました。40度近い気温が続くと、日中何もする気が起きず、ご飯の支度に立ち上がるのがやっと。それでも子供達のために、毎日午前中は公園に通いました。明日から気温が少し下がると聞いているので、予報が当るといいなあ。夏のバカンス先での観光で、印象に残ったところ。Schaubergwerk Prettau(ドイツ語)/Miniera di Predoi(イタリア語)プレドイ鉱山1400年代に銅鉱山の採掘がはじまり、1893年に一度採掘が中止されたものの、その後1957年から1971年まで再び採掘された。仕事はハードだが賃金は安く、事故も絶えなかったと言う。私達はヘルメットをかぶり、大きなレインコートを着て、全身黄色い格好をしてトロッコに乗った。トロッコが山の奥まで連れて行ってくれる。子供達はきゃーきゃー嬉しくておおはしゃぎ。当時の厳しい労働状態を思えば、はしゃぐのが申し訳ないぐらいに思える。観光ツアーにはガイドがつき、旧鉱山の歴史や当時の労働状況を説明してくれる。5歳の長女と4歳の長男もなにやら神妙な顔で話を聞いていた。ところで、このPrettau鉱山内には、有名な療養施設がある。Centro Climatico Predoiと言う施設で、肺、アレルギーや喘息など気管支の病気にもよく効く所なのだそう。確かにひんやりとした澄んだ空気を吸っていると、体にもよさそうだ。さて、別の日には子供達を夫の両親に預け、夫婦でBruneck(ドイツ語)/Brunico(イタリア語)まででかけた。ブルニコの街中は、昨年観光したので、今回は丘の上にあるお城を見学にでかけた。見学の後は、昨年も食事をしたレストランでビールを飲みながらお肉料理を楽しむ。このレストラン、昨年はガラガラで、雰囲気があるし味が美味しいのに勿体無いなと思っていたのに、今年は満席で階段の下までツーリストが並んで待っていた。そうだ、そうだ、昨年は7月に来たのだった。やっぱり8月はバカンスの繁忙期なんだなあ。 私達が滞在していたTerentoは、近郊の町に動きやすく、まだまだ見るべき場所がたくさんあった。たった1週間の滞在だったのが残念だが、また来年の楽しみが増えた。(つづく)

2011/08/26

コメント(0)

-

2011年 夏のバカンス (山歩き) その2

山に来たら、なんと言っても『ハイキング』を楽しみたいところ!幸いにも、私達が滞在していたTerento/Terentenの周辺には、さほど苦労しないでハイキングを楽しめるコースがたくさんある。雨が上がった翌日、私達はTerentoのピラミッドを見にハイキングへでかけた。7つの水車小屋を通りながら歩く片道1時間半のコースで、「だっこ~、だっこ~」と楽を好む4才の長男はともかく、5才の長女はらくらく歩きぬいた。(自然現象によりできたピラミッド)この付近の牛は人に慣れていて、子供達が近づいても口をもぐもぐさせながら草を食べ続けている。牛と言えば、私達が滞在している農家のアパートでは、牛のミルクを毎日無料でいくらでも分けてくれる。その牛乳の美味しいこと!濃厚で味が強いので、私達は一度沸騰させて冷やしてから飲んでいたけれど、オーナー家族はそのまま飲んでいるそう。ところが、牛乳好きの長男ミロがこの牛乳に口をつけない。普段は自宅で半リットルを軽く空けるのに、本物の味を受け付けないとは、何とももったいない話だなあ。(赤い毒きのこ)(美味しいラズベリーも山の中では食べ放題)別の日には夫のお父さんと一緒に『キノコ採り』にでかけた。きのこ取りの名人のお父さんは、さささと山の中へもぐり、あっと言う間に美味しいキノコを採って戻ってくる。私達も見よう見真似でキノコを探し、私を除いた3人は「ポルチーニ」をゲット。私は収穫ゼロ。どうやらキノコ採りの才能は全くないらしい。がんばって歩いた甲斐があり、山小屋に到着~!この白い飲み物はsambuco。ニワトコから作られたジュースで美味しい!)お腹がいっぱいになった後は、牛、ヤギ、ロバと触れあい、またキノコを探しながら地上に戻った。上りがキライなミロも、下りとなると早く、たったかたったか駆け足で下りながら一番に到着。(なんだかなあ、もう) 最近の日本では山ガールズが流行っているようですね。こちらの山では、小さい子も一緒に親子でハイキングをする姿をよく見かけます。新鮮な空気を吸いながらの山歩きは楽しく健康にもいいので、大人も子供もみんなで山歩きを楽しみたいものです!(つづく)

2011/08/22

コメント(0)

-

2011年 夏のバカンス (Terento/Terenten) その1

夏のバカンスから帰ってきた。今回のバカンスは南チロルの山で1週間過ごした後、一度ヴィチェンツアに戻り、今度はキャンピングカーで海にでかけたため、バカンス後の洗濯と片づけが大変で、昨日までてんやわんやと動いていた。今週は、全国で特に気温が高い週らしいので、秋物を着ていた山の生活が懐かしく感じられる。(滞在していたアパート内。木の実のジュースはオーナー夫人のお手製で最高の味) さて、今年私達が滞在していた場所はどんなところだったのかと言うと、居心地がよく、心身からリラックスできる所だった。特に子供達にとって理想のバカンス先だったんじゃないだろうか。イタリアのAlto Adige州にある「Terento(ドイツ語ではTerenten)」と言う小さな村。その村のある農家が経営するアパートに滞在していた。この辺りのアパートの滞在客は毎年同じ時期に宿泊するリピーターがほとんどである。そこに今回運良く滞在できたわけは、元の予約者である義妹ファミリーが私達に1週間の滞在を譲ってくれたから。うれしいなあ!バカンスの同行者は、3年前からのリピーターである夫の両親と犬一匹。実はこの犬ぺるらの飼い主は義妹ファミリーなのだが、1週間後に遅れてやってくる飼い主よりもちょっと早く、犬だけ山にやってきた。いつも家の中で飼い主の帰りを待つだけのぺるらは、山に来てのびの~びできて嬉しそう!人間、犬に限らず、生き物は手足を思い切り動かせる場所が必要です!この付近の主言語はドイツ語。看板はイタリア語とドイツ語の二言語で書かれています。キンダーガルテンの裏手には、Terentoの町が誇る大きな公園があります。その遊具の充実さは、ヴィチェンツアの町のそれとはとてもとても比較にならない。ロープ、タイヤ、木材などを使った豊かな遊具がたくさんあり、大人も一緒になって楽しめました。極めつけはこの水路。この公園内に山からの湧き水を引いた水路を作って、その中を歩けるようにしてあります。その冷たさと言ったら!この水路に足を入れた途端に、誰もが 「ひぇ~!足が凍る~!!」と叫ぶほど冷たい!血流をよくするそうで、「冷たい!冷たい!」と言いながら、私達家族はこの水路に通いました。山の水は飲んだときの味も格別!体の隅々まで冷たさが染み渡るようです。自然の水は本当に美味しい。そして、自然いっぱいの環境が体をリラックスさせるのか、到着したその日から、私達家族は眠ってばかり。気温が低いので、本当に気持ちよく眠れました。 (つづく)

2011/08/18

コメント(2)

-

バカンスへいってきます

天気が悪かった先週とは打って変わって暑さが戻ってきた今週。我が家の子供達は、プール主催のサマースクール「Baby Camp」に通い、暑い夏を楽しんだ。毎朝幼稚園と同じ時間帯に起きて、重いリュックサックを背負って、プールまで徒歩で行く。プール主催と言うだけあり、毎日のプログラムには「プールに入る時間」が必ず組み込まれている。それ以外の時間帯には、歌って踊ったり、公園で遊んだり、と体を動かす時間が存分にあるので、迎えに行くと子供達はぐったり。昨日は長男の水泳教室の最後の日でもあり、長男はサマースクールが終わって帰ってきて、少し休んで水泳教室へ、とフル回転。「どうしてミロだけ行かなくちゃいけないの?」と疲れからぼやきの声もでていたが、水泳が終わった後の顔を見ると、すっきりした満足そうな顔をしていた。男女の性別と体格の差もあると思うが、長女に比べると長男はエネルギーの量がかなりあり、倒れるまでくったくたに疲れないと夜もなかなか寝てくれない。それが今週は「普段食べない」長男がモリモリご飯を食べ、夜も早くに寝てくれたのだから、サマースクールに入れた甲斐は十分あったと言えよう。ところで、先日、中学2年生になる姪に「イタリアの夏休みって長すぎるよねー。」と言ったところ、「ぜんぜん長くないよ、ずっと休みでもいいぐらい。」と言う返事がかえってきた。「えーそういうもの?だって、家にいるのって退屈じゃない?」と聞いたら「毎週テストが2回ある学校なんてイヤだもん。」とのこと。存分に勉強できるのは今のうちだけだから、がんばりなさい、と大人の発言をしたかったけれど、自分が12歳だった頃を振り返ると「クラブ活動や遊ぶことが楽しみ」だったんだよなあと思い、言うのを控えた。懐かしいなあ、自分の中学生時代。さて、私達は明日から南チロルへバカンスに行ってきます。今年のバカンスは夫の両親といっしょ。親孝行してきます!

2011/08/05

コメント(0)

-

最近見つけた本

(長男のケーキは義妹にお願いして作ってもらいました。チーズケーキ最高!) 今週は、私達の結婚記念日10年目と長男の4歳の誕生日があり、お祝い続きの我が家だった。10年目の結婚記念は錫婚式(すず婚式)と言うのですね。調べたところによると、ケルトやワイングラスを贈り物にするそう。10年かあ、と夫婦でしみじみする時間すらなかった当日だったが、また夫婦でゆっくりと語ることができる時間を見つけたいな。さて、今年は私にとって体力勝負の夏。例年ならば子供達は祖父母と一緒に海に行って、帰ってきた後も週に何日かは祖父母に預かってもらって、その間に私は仕事やら家のこと等していたのだが、今年はそれができない。夫のお母さんの足は相変わらず歩行が困難なため、子供達を預かることは喜んでしてくれても、外に出ることができないので、自然と家の中に1日いることになってしまう。天気の良い日に家の中でTVを見ているのは勿体ないもの。そんな訳で、今年は子供達の世話を1人で何とかがんばってやってきていたのだが、先週とうとうストレスでクラクラしてきた。ありあまるエネルギーを持つ年齢の子供達を、どう発散させるか?週に2日仕事をしているので、子育ての合間に仕事の準備もしなければならない。「お腹ぺこぺこ~」と言う育ち盛りの子供達への食事の支度は追われるようにやってくる。いやーこれは大変だ、あと一週間でバカンスだけれど、もう体力が持たないかもと思い、来週サマースクールに入れることにした。彼らが通うところはプールのサマースクール。どうやら幼稚園の友達も通っているようなので、長女と長男も通学を楽しみにしている。その合間に私は少しゆっくりできるかしら?買ってきたDiario di una Schiappa(日本語では グレッグのダメ日記)と言う本を夢中で読んでいます。日本でも、ドイツでも、イタリアでも、どこの国に行っても本屋に入るのが大好き。たとえ字を読むことができなくても、本に囲まれているだけで幸せな気分になるのである。日本の本屋が懐かしいなあ、行きたいなあ、と思いながら、先日姪の誕生日プレゼントを探しに、ふと本屋に立ち寄った。本好きの姪ではないけれど、何かアイデアがあればとテイーン向けの本売り場に行ったところ、目に止まったのが上記のグレッグのダメ日記。ベストセラー!と言うシールに惹かれて、思わずページをめくると結構面白い!ところどころに絵がついていて、内容も日記形式だけあり簡潔で主人公のおとぼけ具合も愉快なので、しばらく離れていたイタリア語の勉強にと買ってきた。軽く読めるので、もうすぐ終わりそうなのが残念。シリーズになっているので、集めようかなあ。私のストレス解消法の一つはなんと言っても「読書」。来週からでかける山へのバカンスには、何冊か本を持って行って、向こうで読書をする予定だ。さーて、バカンスへ向けてもう少し。がんばるぞ~。

2011/07/31

コメント(2)

-

夏の音

(ヴィチェンツアのTeatro Olimpico内。昨日、日本の子供達のクラッシック演奏コンサートを聴きに行きました。ピアノ、バイオリン、フルート、オーボエ、独唱など21人の青少年少女が演奏したコンサートは、すばらしいものでした。長女と長男はしばらく落ち着いて聞いていましたが、そのうちお友達とくすくす笑い出し、お喋りやら立って歩き出すやらもう大変。2時間後、冷や汗をかきながら退散しました。) まだ7月下旬だと言うのに、ここのところ涼しい毎日が続いている。つい10日前までは、毎日時間を決めてクーラーをつけていたのに、最近はクーラーどころか扇風機さえ必要なく、随分前から扇風機は部屋の片隅でオブジェ化している。それにしても、暑さから逃れるために家中の窓を全開にしなくなると、なんて静かなんだろう。夏のイタリアは、クーラーを使用する家は別だが、そうでなければ窓を全開にしたまま過ごす家庭が多いので、各方面からそれはそれは『いろいろな声』が聞こえてくるのである。特に私が住んでいるアパートは、前後左右とアパートが密集しているため、時には壁に反響しながら声が聞こえてくる。それでなくても声が大きいイタリア人だもの、話し声はもちろんのこと、夫婦喧嘩の声も聞こえれば、子供の泣き声から笑い事、犬のほえる声や猫のニャーニャーじゃれている声もあれば、どこかのフェスタのアナウンスの声など、まあ夏のイタリアは遅くまで賑やかだ。さて、夏のイタリアは日が長く、自然と子供達の就寝時間も遅くなるので、0時頃までなら外の騒音もあまり気にならないが、先日ひどい騒音のため、夜中の1時頃からしばらく眠れないことがあった。それは、真後ろに住むアパートから聞こえてくる「いびき」。いや、冗談ではなくすごい音量で、寝室の反対側にある居間でTVを見ていた夫の耳にもはっきりと聞こえる位のすごいいびき。あまりにも音量があるので、これは何か危ないんじゃないかと、いびきをかいているシニョーラ(だろうと推測)の身を案じていたが、朝方に起きてみるといびきも止んでいて、その翌日には少し音が小さくなったけれど、やっぱりいびきをかいていたので、「お元気なんでしょう」と安心する。いびきの音が始まってから、四方八方から物音が聞こえたので、みんな起きてしまったんだろうなあ。これも騒音の一種に違いない。この間は、夜中に突然近所の犬が吠え出して、その声があまりにもうるさかったからか、どこかの窓が開いて「うるさーい!いい加減にしろーー!!」と男の人の怒鳴り声が聞こえた。隣の義妹家族が飼う犬も吠え声がうるさくて、先日上のシニョーラからやんわりと注意を受けていたから、犬を飼うのも注意が必要だよなあと思う。わがアパートは本当は犬を飼ってはいけないのだけれど、8家族のうち2家族が飼っているので、一匹が吠え出すとつられてもう一匹も吠え出してうるさいのだ。ご近所さん同士の問題と言うのは、万国共通だろうけれど、毎日顔を合わせて生活していくのだから、なるべく円満にしたいものだ。・・・とは言っても、騒音に関しては我が家が一番うるさいんじゃないかなあと自覚している。子供達の足音、泣き声、叫び声、歌う声、下の階のみなさん、いつも本当にすみません。イタリア人の友人が、以前、「アパートの隣の人に、日曜日の朝から子供の声がうるさいって言われたのよ。子供だから仕方ないじゃないねえ?」と私に言ったことがあるけれど、子供だから仕方ないって言う考え方、子供に甘いイタリアならではだよなあと感じた。願わくは小さい子がいる家庭優先マンションなどがあればいいのになあ。公園、プール、屋内にも遊び場があって、そこにベビーシッターサービスなどがあれば万々歳。子供の騒音も気にしないでいい防音システム完備。そんなマンションができるといいなあ。(イタリア人の女の子からサルデーニャ島のお土産をもらいました。こけし。懐かしくて可愛くて大切に飾っています。それにしてもサルデーニャ島になぜこけしが??)

2011/07/24

コメント(0)

-

暑い夏を楽しもう

(バーゲン中でデパートがにぎわっています!) たった今、この日記を書こうとした瞬間ぐらぐらっと揺れた。「あ、地震かな」と思い、机の電気を見るとかすかに揺れている。震度はどの位だったんだろう。誰も騒いでいる声を聞かないということは、恐らく気がついた人がいなかったのかも。(夫は落ち着いて子供達と一緒にTVを見ていました) さて、我が家の長男坊が海から戻ってきた。戻ってきた初日は、私に甘えるしぐさもせずに、それどころか何となく避けている様子。日本語で話しかけても返事がイタリア語。海では朝から晩まで同じ年頃の男の子達と遊んでいたそうで、完全に男の子の遊び方になって帰ってきた。お姉ちゃんとの遊びに違いがでてきて、折角姉弟が再会したのに喧嘩ばかりしている。姉のまーやは弟が帰ってきたことで、またもや両親を取られると思うのか、「ミロがいない方がよかった」と言い、ミロは私のことを「ノンナ~(おばあちゃん)」と間違えて何度も呼ぶ。(私は気分を害しました)そんな初日の状態も、翌日になると元のミロに戻り、私に甘えてくるようになった。今ではきょうだい喧嘩をしながらも仲良く一緒に遊び、私のことを「ノンナ」と呼ぶこともなくなった。相変わらずイタリア語三昧だけれど、元気にお喋りしてくれるのが一番大切!手がかかるやんちゃ坊主が帰ってきて、家族3人とも喜んでいる。今年の夏は、毎日過ぎるのがとても早い。今週も、子供達のお友達の誕生日会に参加をしたり、お友達のうちに遊びに行ったりと幼稚園の交際が続き、子供達は喜んでいる。また、ミロの水泳教室も始まった。初回は私も一緒に水の中に入り、しばし体を涼ませた。普段海に行っても水の中に入ることはない私だが、こう暑いと水の中にいるだけで気持ちいいものなんだなあと実感する。明日からはまーやの水泳教室も始まるので、楽しみが増えるなあ。暑い夏、涼しく過ごせる方法を考えなくちゃ。カメラを忘れたために写真はないけれど、今日行ったParco delle Cascate(滝の公園)はよかった!3つのコースに分かれていて、森林の中を滝を巡って歩く。木陰の中を歩くので、寒くなることはあれど暑く感じることはない。この公園があるMolinaは、石造りの家々がとても可愛い。この日は、滝のフェスタ と題した村のお祭りだったので、観光も2倍楽しめた。「暑くなかったら夏じゃないわよね~」とイタリア人のシニョーラに言われた。暑い、暑いと文句を言わずに、暑い夏を楽しめる日々を作っていきたい。

2011/07/17

コメント(2)

-

楽しい一人っ子週間

(アメリカ独立記念日に。カメラを持っていかなかったので、基地内の写真は残念ながらありません。夜は基地からヴィチェンツア市内へ移動をし、打ち上げ花火を鑑賞。米国国旗の☆をイメージした花火があり、とてもきれいでした。) 今週、長女まーやはパパとママを独り占め。長男ミロはどこへ行ったの?と言うと、先週の日曜日に海(Lignano Sabbiadoro)へ行き、夫の両親に預けてきた。昨年は1ヶ月祖父母と一緒に海にいた彼ら。さて、今年も祖父母の下へ送り出すか、と言う気持ちでいたのに「わーい!海に行きたい!」と喜んでいるミロと対照的にまーやは「海に行きたくない。ママと一緒にいる。」と言う。正直な話、2人とも海に行ってくれた方が、私には有難たかったのだが、幼稚園の先生にその話をしたところ「パパとマンマを独り占めしたいのよ」と言われたので、その健気な気持ちを汲んで、今年はまーやを家に居させることにした。そうと決めたら、まーやには楽しんでもらわなくちゃ!と即座に色々と予定を組む。7月4日に米軍基地の独立記念日フェスタに連れて行き、このヴィチェンツアの中に広々としたアメリカがあることを教えてあげたり、幼稚園のお友達に1日遊びに来てもらって、バーゲンだ!と買い物にでかけて、朝顔の観察日記を始めて、七夕の短冊に願い事を書きベランダからつるして、パパのシチリア人のお友達を空港まで送って飛行機を見て、今日は山歩きを楽しんで、と毎日忙しく過ごしたまーや。明日は義妹家族と一緒にガルダ湖の親戚宅へでかける予定になっている。(両親なしで!)(私、一人っ子生活を楽しんでるの。のびの~びしちゃう!)(今日はEnegoと言う場所へ山歩きにでかけました。写真はEnegoの街。からんころんと鈴をつけた牛を遠目に見ながら、歩いた3時間。5歳児まーや頑張りました。)この1週間と言うもの、最初のうちは「ねえ、ミロ?」とミロを探すような言動もあったけれど、そのうち1人っ子生活に慣れたようで、今ではパパとママを独占して、すっかり甘えん坊になっている。(ミロがいる時には必ず自分のベッドで寝るのに、今週は寝る時もパパ&ママと一緒)考えてみたらまーやが1歳8ヶ月の時に弟が生まれて以来、特別な場合を抜かして、いつも弟と一緒にいたから、今回のように姉弟が1週間離れることはお互いにとって新鮮なことかも知れないなあ。海にいる祖父母の話では、ミロはミロで海ではじけているようだ。パパに似て水の中にいるのが好きなので、海やプール三昧の毎日はさぞ楽しいのでしょう。一つ府に落ちないのは、ミロがいない1週間と言う期間、しめしめ「まーやと日本語三昧の毎日を送れるぞ」と思っていたのに、なぜか彼女の返事が毎回「イタリア語」で返ってくる。「ママ、イタリア語、わかるでしょ。」と言われた日には「イタリア語?全然わからなーい」と言う嘘がなんとも白々しい。『ミロがいる時には、日本語しか話さないのに、ミロがいなくなったら何でイタリア語になるの??』と頭の中がちんぷんかんぷん状態である。わが子の頭の中ってどうなっているんだろ。そんなこんなで、イタリア語で返ってくる会話をしながら、ミロの帰りを待つ我が家。まーやは、後2日、パパとマンマを独り占め。滅多にない一人っ子生活、実は両親の私達の方が楽しんでいたりする。だって愛情を目の前にいる長女だけに向ければいいのだもの。パパとママの両側からしっかりと手を握られて、今週のまーやはとても幸せそうだ。

2011/07/09

コメント(2)

-

やり場のない気持ち

(パドヴァ県内Montegrotto Termeにある蝶の博物館に行ってきました。イタリアで一番最初にできた蝶の博物館で、近くにはヨーロッパ最大の昆虫博物館もあります。喜んでいた子供達はたくさんの蝶がひらひらと飛んでくる度に「怖い」と言い出し、蝶を化け物扱いしていました。街中育ちだからなあ、私が小さい頃は虫の網とカゴを持って蝶を追いかけていたものでした。博物館の庭には妖精の森もあり、散歩も楽しめました。) 6月30日に幼稚園が終了し、7月1日から夏休みに入った。今週は幼稚園関係の約束続きで、バタバタと忙しい毎日を過ごしていた。長女まーやのクラスの3人の男の子が開いた「さよならフェスタ」、幼稚園でのミロの誕生日会、ミロのお友達と公園で遊んで等としていたら、あっと言う間に幼稚園の最終日。いまや家族のように色々と話ができるまーやの先生と話をしていたら、感極まって涙がぽろり。3年間、本当にお世話になりました。他のお母さん、お父さん達とは「夏休み中に会おうね」と約束をして別れた。せっかく知り合ったこの縁を大切に、今後もおつきあいを続けていけたらと願う。(さよならフェスタで。いい仲間と知り合えてよかったね!)ところで、最近立て続けに理不尽な出来事が起きて「なんだかなあ、もう!」と言う気分である。一つ目は、幼稚園の給食費の話。幼稚園の給食費は月額64ユーロ。我が家は二人分なので64ユーロ x 2 を払っている。ところが最近ママ友と話したときに、その家族が毎月9ユーロ前後しか払っていない事がわかった。各家庭の生活レベルによって、給食費の割引きを受け付けてもらえるそうで、去年からその金額しか払っていないと言う。実はその少し前に、そういう申請ができると言う知らせをもらったので、我が家も申請をしてみたが、結果はx。上記のママの家庭は、夫婦で働き、子供は1人。反対に我が家は夫が常勤で働き、私は社会的には専業主婦、子供は2人。審査には持ち家か借家か、ガレージがあるかないか、銀行の預金など、全て調査の対象になるのだが、それにしても64ユーロと9ユーロって差がありすぎではないか??一体どこをどうしたらこういう不公平な支払いが起きるのか?どうやら他の外国人の家庭も上記割引を受けているようなので、何だか他の人の分まで私達が払っているような錯覚も覚えてしまう。生活にかかる費用はどの家庭も一緒なのになあ。二つ目は、夫の自転車が盗まれたこと。この自転車は夫のお父さんから受け継がれたふる~い自転車で、夫の通勤自転車としてもう何十年も使っていた。ところが、先日、中庭に鍵をかけないでとめておいた所、夜中に誰かが持っていってしまったらしく、朝になったら自転車が消えていた。今まで鍵をかけないで置いておいても何ともなかった自転車が、なぜその夜に盗まれたのか?おまけに中庭のとめておいた場所は、外からは絶対に見えない上、鍵がない限り中庭に入ることも出来ないので、考えたくないけれど犯人は同じ中庭を持つ住人の誰かか?と疑ってしまう。先日近所のおじさんから聞いた話では、そのおじさんも路上駐車しておいた車を日中に(!)堂々と盗まれてしまったそう。自転車も盗まれた、と言っていたけれど、不思議なことに盗まれる人って何度も盗まれるものなんだよなあ。あるママ友は「職場の上司は今までに10台の自転車を盗まれたのよ」と言っていたっけ。いずれにしても身の回りを注意するに越したことはない、と改めて感じた。気をつけなくちゃ!三つ目は、子供達に次々と大事な物を壊されていること。一番痛かったのは、ドイツで買ったウエッジウッドの砂糖壺を割られたこと。大切にしていたのに・・・高かったのに!(と言ったところで、子供達はちんぷんかんぷんだったようです)大切なデミタスカップも2個割られたし、いくら「物には寿命がある」とは言ってもあんまりだ!「やり場のない気持ち」を発散させに、明日は海に行ってきます!

2011/07/02

コメント(0)

-

ハーフの気持ち

(遅まきながらベランダ用にゼラニウムを買いに行きました。ここのお花やさんは広くて、休憩所もついています。おやつの時間だったのでちょっと一休み) 先週に引き続き、長女の下の歯がまた一本抜けた。少し前からグラグラしていたのだが、例によって私は歯に触りたくないので放っておいたところ、幼稚園の先生が「あら、もうここまで来たら抜けるわよ」と言って、引っ張って簡単に抜いてくれたそうだ。またしても親の私が、わが子の歯の抜ける場面を見逃してしまい、ちょっとがっくり。3本目の歯は、私が抜いてみたいなあ。ところで、先週抜けた場所からは、もう新しい歯が生えてきた。暑くなると歯の成長が早い、と昔誰かから聞いた覚えがあるけれど、気候と歯の成長はなにか関係しているのだろうか?しかし、2本並んで歯がないと大分顔の印象が変わるもんだな~、まるでマンガのキャラクターみたい、と長女の顔をまじまじと見ながら思う。この日の夜、長女のところに再び「アリ」がお金を持ってやってきた。前回はコイン3枚(5ユーロ)で、今回はコイン1枚(1ユーロ)。こう簡単に歯が抜けていくんじゃ、アリもコインがいくらあっても足りないところでしょう。ちなみに、今週11才の姪の歯が1本抜けた時、アリが姪に「20ユーロ」も持ってきてくれたそう。(1本の歯に20ユーロも取られちゃったよ、っと姪のパパが嘆いていました。歯歯歯!) さて話は変わり、ちょっと前に興味深いインターネットサイトのコラムを見つけた。ドイツ人のお父さんと日本人のお母さんを両親に持つ、日独ハーフの女性サンドラさんが書く「日独ハーフの視点」と言うコラム。世間がハーフの人たちに抱く印象と現実のギャップ。バイリンガルの教育について。バイリンガルの副作用について。日常生活の苦労話。アイデンティティーや愛国心について。などのテーマにつき、ドイツと日本のバイリンガルであるサンドラさんが苦悩などの心情を率直に、時には面白く読みやすい文章で綴っています。特に「バイリンガルの教育」についてのコラムは興味深かった。片方の親が外国人だからと言って、全てのハーフの人が2ヶ国語を流暢に使用できるかと言うと、実際はそうではない。育ってきた環境、両親の教育法などが関わってくる。もちろん子供のやる気も肝心だ。2ヶ国語を持続させて行くには、親の方も相当覚悟をして、長期プランを立てながら色々な困難に立ち向かって行かないといけないんだなあと言うことを実感する。 我が家は、このコラムの中でどのパターンに合っているのかなと考えながら読んだ。私自身が、日本語教育について以前とは考えが変わって来ているので、二人の子供達も今のところ「日本語を学ぼう」と言う考えが頭にないらしい。日本語で話すことだけは続けているが、読み書きまで進めるだろうか。まあ、無理せず、焦らず、子供達がやる気になったら協力してがんばって行こうと思う。我が家にはそれ位のリズムが丁度よさそうだ。それにしても、小さい時からアイデンティティーについて、肌で感じていたと言うコラムを読み、同じように我が家の子供達も「日本人の中にいる時」と「イタリア人の中にいる時」との微妙な差など感じるんだろうかと考えてしまった。「ハーフ」と言う立場、なかなか大変そうだ。

2011/06/25

コメント(2)

-

駆け足で今週を振り返る

(ダマやチェスなどのボードゲーム、カードゲームにはまっています!by まーや) 時間が過ぎていくのが早く感じる今日この頃。今回は前回の日記に書いた、自家用車のその後から今日までを振り返ってみようと思う。結局、車はトランクドアを取り替えなくてはいけなくなり、新しく買うとべらぼうに高いので、廃車工場に行って同じ型のトランクを探してきた。スロベニア人が率いるこの廃車工場。あいにく同じ色のトランクは見つからなかったが、違う色でも自動車修理工場で色を変えてくれると言われたのでほっと一安心。廃車工場+修理工場 合わせて270ユーロの出費。でもこの金額で車が復活したと思えば安いもの。今回いろいろなイタリア人から「命に関わらなくてよかった」「車が壊れたぐらいで済んでよかったと思おうね」と励まされ、一時は車に乗るのはなるべくやめようと思っていたけれど、結局毎日乗っている。ヴィチェンツアは自動車社会だから、やっぱり車なしではいられない。6月12日ー13日 国民選挙が行われた。この選挙の内容については、別途LINK先「ニッポンのへそ」の6月号にUPされる予定。日本国籍を持つ私は、イタリアでは投票権がなく、選挙の行方をじりじりしながら待っていたが、結果4項目について法律無効となりバンザイ!国民が力を合わせて成し遂げた強い意志が伝わってきた。今後のイタリアに注目したい。幼稚園の学期末フェスタが行われた。実は先週行われるはずだったこのフェスタ。惜しくも悪天候のため延期となり、今週も危ういか・・・と思われたけれど無事に持ち直し、当日は快晴のうちに、広々とした幼稚園の庭でフェスタを楽しんだ。このフェスタの目玉は、保護者が主催する演劇。私の夫はペスカトーレ(猟師)役で出演し、喝采を浴びていた。緊張のためか前夜「眠れなかった」と言っていた夫だが、このフェスタが終わった途端に気持ちがすーっとしたのか、今ではぐーぐー眠っている。夫の妹家族がローマから帰ってきた。姪の中学が9日に終了したため、なんと国民投票前に旅行に出発した彼ら。結果次第で八つ裂きだ!非国民め!と鼻息荒く、憤っていた私だったが、結果がよかったので笑顔で彼らの帰りを迎えた。後1ヶ月で12歳の姪、コロッセオが一番よかったと感想を言う。私はパンテオンが好き。ローマには何度も行ったけれど、まだまだ訪問していない場所がかなりある。子供達が何才ぐらいになったら、一緒に観光を楽しめるだろう?夫の実家で、帰ってきた妹家族と一緒にご飯を食べた後の話。前からグラグラしていた歯が、相当気になるようで、まーやが「歯見て、歯」とグラグラの歯を一人ずつに見せてまわる。グラグラの歯は斜めになっていて、もうちょっと押せば取れる状態だったので、義妹が引っ張って抜いてくれた。私はてっきりクラシックなやり方、歯に糸を結んで糸の端をドアノブに結び、思い切りドアを閉めると歯が知らない間に取れている・・・と言うのを夢見ていたのだが、実際はただ引っ張っただけで簡単に取れてしまった。その日の夜、アリさんが来てまーやに5ユーロを置いて行きました。(イタリアでは歯が抜けると、アリがやってきてお金を置いていってくれる)下の真ん中の歯が抜けたので、「さしすせそ」が上手く言えなくなったけれど、笑うと見える「穴」がなんだかかわいい。永久歯が生えると長いつきあいになるから、他の歯はゆっくり目に抜けてくれないかなあと思う。さて私はと言うと、相変わらずアレルギーと付き合いながら毎日を過ごしている。今年のアレルギーは長く、例年であれば終わっているはずなのに、今年はアレルギーがでたり治まったりの毎日だ。しかも、どうやら食べ物アレルギーもでてきたんじゃないかと思われる。ピーマンを食べると胃の調子が途端に悪くなることに気がついたのが最近のこと。困ったなあ、イタリアの夏はピーマンが食べられなくなると、野菜の数も減ってしまう。。予定では9月に花粉症の種類、ハウスダスト、食物アレルギーについて検査を受けることになっているので、その結果次第で今後の対策が練られそうだ。この苦しみたるや、ひどいものです。主な出来事について駆け足で振り返って見た。さて、今週はなにが起こるかな?

2011/06/19

コメント(0)

-

洗礼を受けて

(わたしとぼく、カトリック教徒になりました) 6月5日の日曜日、我が家の長女と長男が洗礼式を受け、カトリック教徒になった。長女が産まれてからこの日のために、夫の両親と何度話し合いをしてきただろう。結果的に、長女の意思で洗礼を受けることになって本当によかったと心から思う。洗礼式の前日、長女から 「マンマ、神様、信じてる?」と聞かれた。私は無宗教論者なので 「信じてないよ。」と正直に答え、「まーやは信じてるの?」と反対に聞いてみた。すると、「うん、信じてる。」と言うしっかりとした答えが返って来た。洗礼式のためにもらった台本の絵を見ながら、「この絵の場面はね、ノアが・・・」と私に説明する彼女を見ていると、カトリックの道を着実に歩んでいっているんだなあと実感する。ところで、洗礼に対して明確な意思を持つ姉と違い、弟のミロは『よくわからないけれど、パパとマンマに勝手に決められちゃったよ』と言う感じで洗礼を受けさせられた。両親の私達としては「どうせやるなら二人いっぺんにやっちゃえ」と言うつもりだったのだが、ミロの意思を完全に無視しているのだから、やっぱり二人目って言うのは損な部分があるなあ・・・。洗礼式の前日の夜には、宗教の先生が自宅にお祝いに駆けつけてくれて、私は感無量だった。引退された、長女の昨年までの先生と映画館で会った時に洗礼式の話をしたところ、宗教の先生に話してくれたらしい。自分の教えている子供が自分の意思で洗礼を受けることを決めたと言うことで、先生の喜びようは計り知れず、心がこもった自筆のメッセージカードをいただいた。多くの人からお祝いの言葉をいただき、幸せな1日だった洗礼式。これからカトリックと言う宗教を通じて、地元の共同体に入って行くので、交流も更に増えるだろうと思うと、それもまた楽しみだ。まーや、ミロ、二人ともおめでとう!(洗礼式の内容については、LINKにあるへそサイトの来月号に書く予定です)追記)喜びにあふれていた日から2日経ち、友達といっしょにスーパーに買い物に行ったときに車を駐車場の塀にぶつけてしまい、トランクガラス全滅及び、トランクドアに穴が開き、茫然自失状態になりました。命には別状はなかったものの、車の今後を考えると胸が痛くなります。神様、仏様、1日前に戻してください、と神頼みをしたいぐらいです。

2011/06/08

コメント(0)

-

うれしい卒園式

(卒園式の翌日、ついに補助輪なしで自転車に乗れるようになりました!) 待ちに待った卒園式の日は快晴で、誰もが今日の天気のように晴れやかな顔をしていた。ミッキーマウス・マーチに合わせて、男の子と女の子の最初のペアが、手をつなぎながら入場してくる様子を見て、感極まって涙を流すママ達。この3年間、毎日、笑顔であいさつをしてくれた子供達。屈託なく話かけてくれる子供ばかりで、時には一緒に笑って、ウキウキして、この3年間本当に楽しかったなあ。それにしても、みんな本当に大きくなったなあ、と思ったらまたじーんとして涙がでてきた。卒園式では、今年の年間テーマである「水」に関する詩の朗読や歌、ダンス、源泉を見に行った遠足の話などを、1時間に渡って子供達が披露してくれた。goccia dopo gocciaやla barchetta di cartaの歌は、聞いていると元気がでてくるメロデイで、卒園式にぴったりな選曲だったと思う。卒園式に参加をして、この幼稚園を選んで本当によかったと心から感じた。式の後でお世話になった先生ひとりひとりと話し、ちょっとしんみりしたけれど、我が家にはまだ年少クラスに通っているミロがいるので、まだこの幼稚園とのつきあいは続いていく。だからこの日も笑顔で「まだまだ会えるものね!」と先生といっしょに言い合った。ところで、少し前に友人から「永遠の出口」(森 絵都著)と言う本をもらった。主人公、紀子の小学校3年生から高校3年生までのそれぞれの年代がショートストーリーと言う形で書かれている。(70年代、80年代が舞台)小学生の時にやったお誕生日会、中学生で迎えた反抗期、高校生の時にしたバイトの思い出など、本を読んでいるうちに古い記憶がたくさん頭の中に戻ってきた。それぞれの時代で色々な人と出会い、「楽しい思い出を作ってきたなあ!」と昔の私にタイムトリップした気分で、主人公に自分を重ねながらこの本を読んだ。卒園式を迎えた長女は、これからどんな道を歩んでいくんだろう。少なくとも日本で育ってきた私とは異なる道であるに違いない。それでも、私がしてきたように、たくさんの友達や知り合いと出会い、楽しい思い出を作っていくんだろうなあ。卒園式が終わっても幼稚園はまだ1ヶ月続く。大きくなっても覚えていられる位に楽しい思い出がいっぱいできるといいね!最後に、幼稚園からもらった卒業証書に書いてあったGianni Rodariの詩を紹介します。Andr? lontano? Far? fortuna?Raddrizzer? tutte le cose storte di questo mondo?Noi non lo sappiamo,Perch? egli sta ancora marciando con il coraggio e la decisione del primo giorno.Possiamo solo augurargli, di tutto cuore:BUON VIAGGIO! Gianni Rodari

2011/05/30

コメント(6)

-

いよいよ!

(日伊のお友達といっしょにピクニック♪お友達がトンボを見つけ、街中ではなかなか見る機会がないので子供達は珍しがっていました。) 卒園式、洗礼式、そして学期末のフェスタ、とこれから嬉しい行事が続く我が家である。今日はこれから卒園式の準備のお手伝いをしに、幼稚園まででかけることになっている。先生から「パパとマンマには何をするか内緒にしているのよ。びっくりさせようね。」と言い含められているらしい子供達だが、いったい何人の子供達が先生との口約束を守っているのかな。ちなみにわが子まーやは、しっかりと約束を守り、おまけに「ママの好きなこの歌、歌うんだよ~。うそうそ、本当は歌わない。でもこの歌を歌うの。うそうそ、本当はね~」なんて親の気持ちをもてあそんだりしている。どの親も「きっと泣いちゃうわよね。テイッシュをいっぱい持って行かなくちゃ。」と話しているが、私はすでにわが子の晴れ姿を想像しただけでも涙がでてきている。今日の本番が楽しみだなあ!さて、卒園式が終わると、いよいよ洗礼式が待っている。そのために一昨日、教会で行われる行事の運営をしている人達が、我が家まで「洗礼式の意味」について説明に来てくれた。「これこれこういう意味で洗礼を受け、そのあとはこういう教育を受けて、一生カトリックの道を進んでいくのです。」と言われると、なんだか重そうだなと思ってしまうけれど、この国で育って行く以上、カトリック宗教は日常生活で関わって行くもの。教会から来た人に「クリスマスやイースターなど、行事がある時には、工作をしながら行事の意味を学んだりするんですよ。」と説明を受け、意味を知って行事を過ごすのと意味を知らずに行事を過ごすのとは行事の受け止め方が違うと思うので、そうした教えはありがたいなあと思った。今度の週末には洗礼式を受ける他の家族との会合があり、そこで当日の段取りについての説明を受けることになっている。無宗教の私は失礼ながら興味本位の部分が大きいけれど、他の赤ちゃん達に混じって、5歳と3歳のわが子がどのように洗礼を受けるのか楽しみだ。それが終わると、今度は学期末のフェスタがある。夏休みが始まるまであと1ヶ月ちょっと、嬉しい日々が続きそうだ。私も参加をしているWebマガジン「ニッポンのへそから」は、4月5月号と各業界から大震災についてのコラムが掲載されています。多方面から震災についての思いや意見を読むことができ読み応えがありました。

2011/05/23

コメント(0)

-

初めてのお裁縫

(地元のお祭りがスタート。移動遊園地もやってきました!) 去年の夏、いっしょに仕事をしたイタリア人男性が、私とランチを食べながら「食べると眠くなってその後仕事にならないから、普段はランチを取らないんだ」と言うのを聞いて、ふふんっと鼻で笑ったわたし。あんまり年齢も変わらないのに、食べるとねむくなっちゃうなんてかわいそう~、私はいくら食べても眠くならないもんねー、とむしゃむしゃ食べながら思ったことが今となっては懐かしい。あれから1年も経っていないのに、今の私は「おなかいっぱい食べると眠くなる」ましてやお酒が入ると「さらに眠くなる」の毎日だ。「日中お酒を飲んでも全然顔にでないからへいき。」あんなにお酒が強いと自負していた自信も今となってはガラガラと崩れ、最近はお酒を飲む回数がめっきり減った。ああ~これが年齢を重ねると言うことなのね~ としみじみ実感する。 さて話は変わり、先週は「こどもの日」があった。ここ数年、ひなまつりとこどもの日には、幼稚園の長女のクラスに参上していた私だが、今回は長男のクラスに「こどもの日」の説明をしにでかけた。まるでエセ親善大使のような気分で毎回でかけるけれど、今回はいままでとはちょっと勝手が違った。人数が少なく、落ち着いた雰囲気の長女のクラスとは違い、26人の3・4歳児(男の子が過半数以上)が集まる長男のクラスは、それはそれは賑やかで、喧嘩と泣き声、おしっこ~と言う声が飛び交い、見ていて圧倒されてしまった。でもそこは先生、圧倒されて硬直している私とは違い、上手に子供達を誘導し、諭して喧嘩を仲直りさせる。「大変ですね。」と思わず口にでた私の言葉を聞き流し、先生は3,4歳児の子供達の集中力の短さをにこやかに説明してくれた。今回は、オルゴールつきのこいのぼりを持って行き、こどもの日について簡単に説明をして歌を歌い、子供達と一緒に新聞紙でかぶとを折った。ここまでで1時間。途中でなんども「前触れなしに床に転がったりする子供」や「話しかけてきたりする子供」達を交わしながら、なんとかエセ親善大使は役目を終えて、子供達のエネルギーをたっぷりもらって帰ってきた。ふだん自分の子供を見ている分には気がつかないけれど、大勢の3,4歳児を前にすると、5歳の長女の成長力がわかる。全然違う!次回は来年のひなまつりの予定。さて、年中さんになった子供達はどう変わっているかな?(一番左が長女の作品。右の3つは従姉妹が以前に仕上げた作品だそう)実は先週末から流行りのウィルスにかかって、高熱のため今週は自宅静養をしている長女。週半ば、仕事のために祖父母のところに預けた日に、お裁縫を習って帰ってきた。以前から「マンマ、お裁縫をやってみたい」と言われていたのだが、お裁縫が得意ではない私は、いつか子供用のキットを買ってあげようと思っていた。でも、考えてみたら最もいい先生は身近にいるではないか!夫のお母さんはお裁縫のプロなので、プロに教えてもらえたらこれ幸いと思い「ノンナはお裁縫が上手だから、今度ノンナのおうちに行ったら、お裁縫を習いたいって言ってごらん。」と長女に話した。そして今回、長女がそれを覚えていてノンナに頼んだところ、喜んで教えてもらった様子。義母も、孫が自分の得意なことを習いたいって言ったら、うれしいだろうなあ。今日も今頃お裁縫レッスン第二回目をしているはず。お裁縫が得意な女の子になってくれるかな?どんどん、色々なことにチャレンジをしてもらいたいなあ!(先週、映画ブラックスワンを観ました。第83回アカデミー主演女優賞を受賞したナタリーポートマンの演技は本当にすばらしかったです。ストーリーは心理的サスペンスで面白かったのですが、ところどころにグロテスクなシーンがでてくる為、映画の3分の1は下を向いていました。しかし、音楽が本当によかった。また白鳥の湖のバレエを観に行きたくなりました。)

2011/05/12

コメント(0)

-

出会いを大切に

(ピクニックのお誕生日会。大人と子供合わせて楽しく過ごしました。) お友達のお誕生日会が続いている。先週は木曜日、日曜日とミロのお友達のお誕生日会があり、今週も水曜日にまーやのお友達のお誕生日会がある。去年まではそう数もなかったお誕生日会も、今年は幼稚園が始まったミロにも招待が届くようになり、我が家がお誕生日会に招待される数も倍になった。うれしい、たのしいお誕生日会!・・・なのだけれど、2人のクラスメートの数を計算すると40人以上。結婚式貧乏と言う言葉があるけれど、このままそれぞれのお誕生日会が続くと、我が家は「お誕生日会貧乏」になるんじゃないかしら。そんなことを思うのは、プレゼントの相場も上がってきているなあと最近感じたからである。物価が上がればプレゼントの相場も上がるのが自然なことだけれど、できればこの辺で物価高に歯止めをかけてくれないかなあ。周りのみんなの相場に合わせてお友達の喜びそうなプレゼントを探すのは、とても楽しく、そして大変だ。実は今まで参加をしてきたお誕生日会で、誰一人として他の人とプレゼントが重なったことがないことに気がつき、マーフィーの法則のように、何らかの法則が働いているんだろうか?なんて思ったこともある。(みんなが事前に相談しているとは到底思えない)「ヴィチェンツアのお店は限られているのに、25人前後のプレゼントがよく重ならないものだよね。それだけプレゼントを選ぶママ達の好みが違うってことなのよね~。なんだかすごいよね~。」等と愚にもつかないことをいつか夫に話したことがある。さて、陽気がすっかり暖かくなったので、最近行われるお誕生日会はもっぱら屋外だ。先週参加をしたお誕生日会は一つが公園で行われ、そしてもう一つは日曜日に「ピクニックを兼ねてお誕生日会を」というもの。どちらも、今まであいさつ程度しかしたことがないミロのクラスメートからの招待だったので喜んで参加をした。今まで子供と親の顔が一致していなかったのが、このお誕生日会で「あ~、あの二人が親子だったのか!」とパズルのようにぱちんと合った組み合わせがいくつもあり(同じく夫婦編もあり)また、「へ~、このママ、建築家だったのか~。」と学校の外で会う顔が明らかになると謎解きみたいでそれも嬉しく、どちらも楽しい誕生日会を過ごすことができた。ところで、段々とクラスになじんでいっている弟ミロとは反対に、姉のまーやは後2ヶ月で幼稚園を卒業しなければならない。まーやのクラスは、誰もが認める「まとまりのある、仲良しのクラス」で、最近はどの保護者に会っても「3年間楽しかったなあ。ここで別れるのは本当に残念。」とさびしさを含んだ言葉がでる。そのまーや、つい先日、今年9月から通う小学校へ見学に行ってきた。幼稚園から付き添いの先生がつき、その小学校に通うことになる他のお友達と一緒に、持参したおやつ(プロシュット入りのパニーノを作って持たせた)が入ったリュックサックを背負って、片道徒歩20分の道のりを歩いたらしい。小学校では上級生に案内をしてもらい、みんなで一緒におやつを食べて「楽しかったよ」とその日自宅に帰ってきたまーやはケロリとして言った。別の小学校に通うまーやのお友達は「いやだ、あんな学校行きたくない」と言っていると聞いたのに、わが娘は新しい環境を楽しみにしているようでちょっと安心。私にもまた新しい交流が始まるんだな。(保護者と子供の名前を覚えるのが困難になってきている今日この頃、ますます混乱していくに違いない・・)別れもあれば新しい出会いもある。今までの出会い、これからの出会いを、一期一会の気持ちで大切にしていきたい。

2011/05/03

コメント(0)

-

断捨離ですっきり!

(夫との出会いのきっかけはビール。今でもビール好きの私達。この日もビールとチロル料理を楽しむために、二人でトレンテイーノ地方まででかけました。) 今年のイースター休暇は、「海にいく」と言う義両親に子供達を預け、私達は『断捨離(だんしゃり)』をして過ごした。断捨離とは、断つ(物が入るのを断つ)+捨てる(不要、不適、不快な物を手放す)+離れる(物への執着から離れ、片付けから自由になる)先週、日本の妹から届いた仕事関連の参考書に挟まっていた「断捨離」の記事。現在日本で注目をされているようですね。『断捨離を実行すると心理的にも変化が起こり、生き方にも良い影響があるのだとか』と言う文章を読んで、「よし!物に囲まれた生活ともオサラバだ!」と断捨離を即決し、子供達がいない幼稚園のイースター休暇に「まずは捨てるなり!」と捨離行動を始めたのだった。自分の洋服は、片手の指で納まるだけを残して後は全部捨ててしまえ、と言う気持ちで、最近着ていない洋服を捨てていったら、タンスの中はすっかすかになった。もしかしたら仕事やプライベートで使うかも、と今まで取っておいた旅行先の地図も思い切って捨てた。古雑誌も全て処分。本当は大事なところだけ切り取ろうと思っていたけれど、それをすると時間に切りがなくなりそうなので、中を見ないでそのまま処分した。使わないキッチン用品も「今までありがとう。さようなら~。」ばかすかと90リットルのポリ袋に入れていったら、最終的にゴミ袋が3つになった。合計270リットル。+袋に入れないで捨てていった物もある。家の中は表面的には何も変わっていないようだが、タンスや引き出しの中のすっきりさが全然違う!こちらの友人に「一度読んだら手放すんだ」と、読んだ本や雑誌をすぐに私に回してくれる人がいるが、これからは私も、その位の心構えで物を持とうと思う。物を買ったら1つ減らすと言うことを肝に銘じて、すっきりライフを目指してイザ!(今年の子供達のリクエストは、長女がCuccioli cerca amici、長男はアメコミヒーローの卵チョコレートでした。海には一人2個ずつの卵チョコレートを持って行ったのに、6日後に帰ってきたら、何と卵チョコは一人5個ずつに増えていました!ひ~。今年のイースター休暇は夫婦で遠出、たくさん語らいのんびり楽しく過ごしました。いつも旅行をするのが恒例のイースターだったけれど、たまには無計画のこういう過ごし方もいいなあ。→夫は「無計画の過ごし方はもうイヤだ」と言っています・・。)

2011/04/27

コメント(4)

-

好きな人とキライな人 その2

(幼稚園のまーやのクラスで折り紙教室を開きました。折り紙のテーマは、幼稚園の年間テーマである「水」。楽しい時間でしたが、いささか混乱した折り紙教室でもありました。でも子供達と先生、保護者が喜んでくれたのでヨシとしよう。折り紙の本を買って~と言う子供が続出しているそうで、にこにこ。) 前回の日記で、長男ミロが「○○先生が好きじゃないから、学校に行きたくない」と言う話を書いた。あの日記を書いた数日後、ふたたび水曜日がめぐってきた。まずは学校に行きたくなるモチベーションを上げよう!と「スパイダーマンのTシャツとパンツ」「バットマンの靴下」をはかせて、明るい声で「カッコいいー!先生とお友達に見せようね!」と言ってみた。ところが他の先生のときならば喜んででかけるこの格好も、○○先生の日には通用しないらしい。家の中でぎゃんぎゃん泣きだし「○○先生はいやだー!」とすごい騒ぎ。やっとのことで靴を履かせても、靴を剥ぎ取って抵抗をする。引きずりながらも車に乗せると、今度はシートベルトを意地でもしないと大抵抗。ミロの手を押さえつけながら、力任せにシートベルトをした瞬間「やっぱりおかしい。これ程嫌がるには何か原因があるに違いない。大人は力が強いから、幼稚園に無理やり連れて行くのは簡単だけど、根本的な解決にはならないよね。」と考え込んでしまった。この日、学校に着いても「○○先生がいやだ。マンマ、○○先生がいや。(繰り返し)」と何度も言うので、その声をかきけそうと「よかったねー。○○先生、お歌が上手だから今日は何を教えてくれるかなー?」と自分に嫌気が差しながら、ミロを納得させるように言った。そして、みんなが集まっている中部屋に連れて行き、○○先生が来たと同時に見せたミロのあきらめきった顔を見た瞬間、3人いる内のメインの先生と話してみようかと考える。この日の午後、Cineformにでかけた帰り、同じ年頃の子供を持つイタリア人の友人と偶然会ったときにこの悩みを相談してみると、彼女は「先生からひどく叱られたんじゃないかしら?」と言う。子供は繊細だから、大きな声で怒鳴られたりすると恐怖感をもってしまうと思うよ、と言われて、そう言えばミロは人の大声に敏感に反応する子供だったと気がついた。原因の予想がついたところで、今度は夫の同僚である「幼児の心理カウンセラー」の勉強をしたことがある女性に「どうしたらいいのか」聞いてもらう。すると彼女のアドバイスは「○○先生と直接話したほうがいい」と言うこと。そしてミロに「心理テストをやってみるように」と心理テストを教えてもらった。参考までに教えてもらった心理テストを紹介します。【ある島に残されてしまいました。○○先生、△△先生、□□先生が一緒にいます。そこにノアの箱舟がやってきました。さて、あなたは一緒に誰を乗せていきますか?】子供が答えることに「どうして?」と理由を聞いて、潜在意識を探るというもの。でも・・・実はこの心理テスト、やり始めたはいいけれど、教えてもらった夫の理解が悪く、テストのやり方がめちゃくちゃだったため、知りたいミロの気持ちはちーっともわからなかったと言うおちになった。そして、子供と言うのは賢いものだから、心理テストを「ゲームだよ」と大人が言ったところで信じない。大人の知りたいことをわかっていて答えるものなのだ。侮れないなあ。結局その数日後にクラスのメイン担任の先生に面談の時間を取ってもらい、夫と話してもらった。すると意外なことに、ミロのほかにも○○先生を嫌がっている子供がいるとのこと。会う回数が週2回と少ないうえに、○○先生は子供と一緒に遊ぶと言うよりも、静観するタイプだからじゃないのか、など理由が挙げられたけれど、最終的に○○先生と直接話しをする機会を与えてもらえることになった。私は断片的にしか○○先生の子供に対する接し方を見たことがないけれど、厳しい怒り方をする人だなあと感じたことがある。人の怒り方には、大きな声で怒鳴る人、諭すように怒る人、顔は笑って声は怒って、などいろいろあるけれど、例えば大きな声で怒鳴る怒り方をされたら、大の大人だってびくっとして恐怖感を感じてしまう。数年前に見本市会場の仕事をしていたときに、苛立っていた上役の女の人から電話口で怒鳴られた経験がある。自分のミスでもないのに、何でこんな風に怒られなくちゃいけないのか、女のヒステリーは本当にイヤだと感じたし、怒鳴られた後は気分が晴れなかった。(イタリアの女性は感情で動く人が多いので、機嫌が悪い時は触らぬ神に祟りなし)何はともあれ、人を叱るときは怒鳴るよりも言い聞かせるほうが、聞く人の耳にはきちんと届くんじゃないかと思う。そう言いながらも、母の私は今日も二人の子供に雷を落とす。幸いにも、息子のミロは怒鳴る母を嫌いにならずに「マンマ~」と甘えてくれるけれど、いい加減にしないと私も嫌われてしまうかも知れないなあ。落ち着いて叱るよう心がけたいものだ。(○○先生との面談は明後日。さて、どんな話がでてくるのかな。ミロも頑固だから先生も困っているんだろうなあと思います。。とほほ)(英国王のスピーチを観て来ました。今年のアカデミー賞で4冠を受賞した作品だけあり、感動があるすばらしい映画でした。)

2011/04/18

コメント(0)

-

好きな人とキライな人

(海に行きました。子供達は嬉しさに大はしゃぎ!丸1日遊んで体を存分に動かしました。一方静かな海を眺めながら、このおとなしそうな海が急に豹変するなんて・・・と改めて自然の恐ろしさを考えました) 「あの人、イヤだな」と思う気持ちを「好き」に変えるには、どうしたらいいだろう?3才のミロは毎朝 「学校に行きたくなーい!」 と言って、あの手この手を使って家に残ろうとする。「マンマ、ミロ、熱があるみたい」「マンマ、ミロ、セキがあるから学校にイケナイ(ごほ、ごほ、ごほ)」「マンマ、ミロ、オナカいたい」その度に『これはウソなのか、ほんとうなのか』を観察して、時には泣き喚き、家の床に大の字になって梃子でも動かないミロを「時間がない!」と怒鳴りつけ、幼稚園に連れて行く。こうしてやっと幼稚園に着くと、今度は「マンマ、1時のところに名前書いて。ね?名前書いて。」とミロ。通常は15時35分から16時帰りだけれど、早引けしたいから13時のボードに名前を書いてくれとダメ押しをしてくるのだ。(ちなみにミロが話す言葉は全てイタリア語) こうした会話はもはや習慣づいているのだが、一体何がそんなにイヤで幼稚園に行きたくないんだろう?と言うのが私の疑問だった。そうしたところ、ミロが一人の先生を苦手としていることが判明。ミロのクラスには3人の先生がいるのだが、そのうちの1人は週2日しか来ない先生で、どことなく行動が乱雑。ミロはこの先生が「いやだから学校に行きたくない」と言う。後の先生(特に一人がお気に入り)が担当の日には、そうそう嫌がらないで幼稚園に行くことを考えると、よっぽどこの先生と愛称が悪いのか、それとも・・・他に何か理由があるのだろうか?「まさか虐待?」「半分アジア人だからアジア人に偏見でも?」「ミロだけ可愛がられていないんじゃ」「キライって態度にでたら先生にも嫌がられるかも」等とあらゆる考えが頭をよぎる。 先週の水曜日には、車の中で「○○先生がいやだー!」とミロは泣き出し、幼稚園に着いても「熱がある」だの「○○先生じゃなくて、△△先生(優しい)がいい!」と私に繰り返し訴える。上記の言葉を「先生に聞かれたら」と私はハラハラしたが、何だかよくわからないけれど、こういう時に限ってミロは普段全く使わない「日本語」を話す。内容は誉められないものでも、日本語を使ってくれて誉めてあげたい状況。結局この朝「熱がある」と大騒ぎした挙句の上、幼稚園で体温計を借りて計ったら「36.4分」。「いやだー!」と泣き喚くミロをそのまま○○先生に手渡し、そそくさと逃げ帰った。 あんまり「○○先生がいやだ」とミロがうるさかった時、横にいた長女まーやが「○○先生に言おうか、マンマ?」と言ったことがある。その言葉を聞いて血の気が引き、すぐに「嫌われているって誰かから言われたらどう思う?」と説明。どうやらまーやはミロのことだけを思って、先生に言えば解決すると考えたらしいのだが、人の気持ちって言うのはそう簡単に運ばないのだよ、まーや。 私から見ると、○○先生も先生なりにミロに好意的に接してくれようとしているのだけれど、ミロは何が気に入らないのかなあ。「あの先生、ミロの好きなお歌を歌ってくれたり、いい先生じゃない?明るくて面白いし!」と言ったところで、人の気持ちに敏感で自分の気持ちに率直な子供のこと、何かのきっかけがないと気持ちを変化させるのは難しいのかも知れないなあ。 先生だって人間だもの、きっと全部の子供達に平等の気持ちは持てないだろうし、子供との相性もあれば、子供にとっていい先生、悪い先生の評価だって分かれるに違いない。色々な先生に出会って、経験を積むのも大切なこと。これからまだまだ続く学校生活の中で、我が子供達が生涯の記憶に残るすばらしい先生に出会えることを願う。余談)最近、ミロが学校に行きたがる方法を発見。どうやらヒーローの物を身につけると学校に行く気になるらしく、今日はスパイダーマンの靴下を履かせたところ、喜んで通学しました。これはヒーロー物を買いに走らなければ!と思っている私です。どうか○○先生が来る日にこの方法が通用しますように。

2011/04/11

コメント(2)

-

歴史を学ぶ

(我が家の現在のコレクション。ヌテッラのイタリア統一150周年記念グラスシリーズ。ヌテッラを食べ終えるとグラスとして使えます。その前のヌテッラはバーバパパのグラスシリーズでした。ヌテッラ好きの我が家です。) 春を飛び越して、夏までもう一息かなと思わせる陽気の今日この頃。毎年のことながら花粉症の季節が始まり、くしゃみと鼻の痒さ、鼻水に悩まされている。友人から借りた「ハーブで元気」と言う本に、花粉症の対策として「ユーカリ&ペパーミントの芳香浴が効く」と書いてあったので、近々試してみようと思っている。(強力な抗菌作用があって、心理的な不快感を落ち着かせてくれるのだそうです) さて、最近「太陽の子」(灰谷健次郎著)を涙しながら読んだ。児童文学作品に分類されるこの本を初めて読んだのは、小学生のとき。沖縄出身のお父さんとお母さんをもつ主人公ふうちゃんを取り巻く人々の優しさや悲しい過去に衝撃をうけ、何度も読み返したものだった。 そして世界で起こった「戦争」について知識を得た現在、改めてこの本を読み返してみると、太平洋戦争時に沖縄で起こった出来事が胸に突き刺さってくるように感じる。日本の歴史を知る上でも、我が家の子供達にぜひ読んで欲しい名作品だと思う。 実は私が通っている中3の歴史コースでは、丁度第一次世界大戦について学び終えたところで、来週からはファシズム、そして第二次世界大戦についての授業が始まる。日本の中学3年生だった当時は、受験勉強ばかりで年号を覚えることしか頭になかったような記憶があるので、今こうして落ち着いて世界の歴史を学べることが嬉しい。それも日本からの視点ではなく、イタリアからの視点で学べるので日本の歴史の本と内容を読み・聞き比べて楽しんでいる。 最近「歴史」について考えることが多い。特に外国人から、その人の故郷で起こった「悲しいできごと(戦争やクーデターなど)」についての話を聞くと、どの国にもいいことばかりでなく悲しい過去があるんだなと学ぶ。先日ひさしぶりに学校に行くと、日本の震災について心配をしてくれたアルジェリア人のクラスメートが「地震はないんだけど私の国もね、」と故郷に起きた内戦の過去について話してくれた。アルジェリアは現在内戦中のリビアの隣に位置し、国内面積の半分が砂漠なのだそう。(ちなみに面積の大きさはアフリカで2位、世界全体では11位)その場にいたセネガルからきた黒人の男の子が「(肌が黒いけれど)僕もアルジェリア人なんだ~」なんて冗談を言ってみんなで笑ったけれど、実際はアルジェリアにも「黒人は多いよ」とのことだった。私はアフリカ人と聞くと肌が黒いと言うイメージを昔は持っていたけれど、アフリカ大陸は大きく、肌の色もさまざまだと言うことをイタリアに来てから知った。辛くて悲しいことは忘れてしまいたい部分もあるけれど、歴史が今を作って、今があるのも歴史のお陰。これからも、知らないで通り過ぎてきたことを学んでいこうと思う。

2011/04/07

コメント(0)

-

いろいろな体験を

(今年のイースターは祖父母と一緒に海にでかける予定の子供達。昨日は病気の長男を預けて、長女と3人で買い物に行きました。パパとママを独り占めできて嬉しさいっぱいの長女。たまには私達と長女だけの時間を取ろうと思いました。) 2011年4月3日は私の特別記念日。20年前の今日、9人の同期と一緒に、成田空港からドイツへ向かって旅立った。家族、友達、彼との別れに涙しながらも希望で胸がいっぱいだったあの日。あれから20年が経った。同期の9人中6人が今もヨーロッパに残り、その存在はいつも私の心を元気づけてくれる。 今日はこの20年を早足で振り返りながら、楽しかった記憶を思い出そう。今日は偶然にも夫の特別な日でもあって、Wでうれしい日になった。 最近のイタリアは、多国籍軍によるリビアへの軍事介入で落ち着かない状況だ。イタリアもこの軍事介入に参加をしているので、リビアから供給されていた石油などに影響が現れインフレの状態が続いている。チュニジアから渡ってくるあふれんばかりの難民の行方も気になるところで、一旦Lampedusa島へ収容された後、今はイタリア本土の各地へ送られている。この先、イタリアはどうなってしまうのだろう?と日本の大震災後の被害状況や原発問題に対する心配の上に心配を重ねている。 さて話は変わり、先週は我が家の子供達にとって新しい体験をした週末だった。まず一つは、太鼓のコンサートにでかけたこと。会場は満員で、義母、姪も一緒に力強く胸に響く太鼓の音と、優雅なパフォーマンスを楽しんだ。かっこうよかったなあ~。いつもおもちゃのタイコを叩いて遊んでいる長男もコンサートに大興奮。将来、ドイツに渡って正太鼓さんに修行に行ったらどうかしら?と夢が広がる母です。さてもう一つの新しい体験は、粘土で作品を作ったこと。幼稚園のママ友から、工作教室のオープニングの招待をもらったので家族で行ってきた。家にあるいろいろな材料を使ったおもちゃがずらりと並んでいて、その卓越したアイデアに脱帽!体験コーナーにて、長女は幼稚園のお友達と一緒に粘土の上に絵を描いて色を塗ったり、葉っぱを使って粘土の葉っぱを作って楽しんだ様子。長女の後は私も子供達に混じって、粘土の作品を一つ作らせてもらった。手で粘土を触っていると心が落ち着く。おもちゃ屋さんにあるものとは又違った手作りのおもちゃを試して、長女は興味深そうだった。帰り道に「楽しかった!」と嬉しそうな長女を見ながら、新しい体験ができたいい週末だったなあと感じた。(ちなみに長男はずーっとお昼寝をしていたので作品はなし!)

2011/04/03

コメント(0)

-

虫歯よ、あっちへいけ!

(ミロのクラスメートの誕生日会にて。チェントロにある宮殿のようなご自宅でのパーテイ。普段はまーやのクラスとの交流が多いので、ミロのクラスメートとその両親の顔を知るいい機会になりました。そして気がつくと、このクラスは外国人が私だけ??) 先日久しぶりに、気持ちのよいプロの仕事を見た。ある説明会に参加をしたのだが、その人は、人の視線を逸らさない巧みな話術とにこやかな笑顔で、私達に向かって2時間弱話続けた。私の意識がすっとそれた瞬間に、すかさず私の名前を呼び質問を重ね、再び注意を引き戻したそのタイミングのよさ。相手の意見を尊重しながらもやんわりと答えを正すやり方など「この業界のプロなんだなあ」と感銘を受けた。以前ドイツで旅行会社に勤めていた時に、上司から「われわれは旅行のプロなんだからね。」と言われた記憶がよみがえった。プロ意識を持って仕事をするようにと言う意味があったのだろう。「私はプロ」その言葉を思う度に、背筋がぴんっと伸び、お客さんよりも早く、より多くの情報と知識を集めようとしたっけ。どんな職業であれ、自分の仕事に誇りを持って、成すべきことをしているプロの仕事ぶりを見るのは気持ちがいい。 話は変わり、先日5歳の長女に虫歯が見つかった。彼女が通っている幼稚園で、年長さんのみ保健所による虫歯の検診があり、そこでまんまと「お母さん、虫歯がありますよ」と言われてしまったのだ。虫歯の数は1本でも、日頃から 「絶対に虫歯がない歯を!」を心がけてきた私にとっては数など関係ない。1本でも、2本でも、3本でもおなじことだ。これは完全に「飴の食べすぎ」だとにらんだ私達は、その日以来飴を始め甘いもの禁止にしたのだが、それを伝えた翌日に、子供達が義父から「飴をもらって食べた」ことを知り愕然。まあ、あまり神経質になるのもどうかと思うけれど、歯にくっつく飴はなあ・・・と昨日参加をした誕生日会であるママにこぼすと、そこに一緒にいた歯科医をしているママが「大切なのは食べ過ぎないことと、歯の磨き方。フェスタで食べるぐらいは変わらないわよ。」と言う。あるママから「○○くんなんか、7本も虫歯があったんだって!お母さんは4日置きにしか歯磨きをしないからと嘆いていたわ。」と聞いたが4日置きに歯磨き!?それは虫歯にもなるだろう! 仰天した私達である。来週の月曜日は、まーやの歯医者デビューの日。泣くかわめくか、それとも落ち着いているか(可能性は低い)、頭が痛い私である。(クリント・イーストウッド監督のヒア アフターを観てきました。冒頭シーンに津波のシーンがあり、かなりリアルで衝撃的な映像だったので、東日本大震災と重ねてしまい大きなショックを受けました。日本では上映中止になったそうですね。この映画は生と死に関するストーリーで、話はゆるゆると進んで行きますが、ところどころに衝撃的、感動的なシーンがあり、最後まで飽きさせません。音楽もすばらしく、私が今年観た映画の中では一番。最後は涙が止まりませんでした。)

2011/03/26

コメント(0)

-

前に向かって進もう

(歩け歩けコース途中、ヴィチェンツア・シニョーリ広場) 3月20日(日)はStravicenzaの日だった。Stravicenzaとは、市で開催されるマラソン、歩け歩け大会のこと。冬の間、車での移動ばかりで、足を使うことが少ない今日この頃。10キロのマラソンに参加をするのは無理そうだが、2キロの歩け歩け大会なら、家族で参加ができそうだね、と夫とStravicenzaの広告を見てから話をしていた。「歩け歩け大会」と言えば、中学3年生の夏に、友達と一緒に一晩中歩く大会に参加をした思い出が記憶に残っている。「夜のピクニック」と言う恩田陸作の小説がある。高校の伝統行事で24時間かけて80キロを歩くストーリー。私の場合は、確か夜出発をして朝方帰ってきた。友達と一緒にぺちゃくちゃお喋りをしながら歩くのは本当に楽しかったな。 さて、何も予定がない週末は、いつも当日の朝に「今日の体調はどうかな?」「何かイベントやっているかな?どこか行こうか??」と決めるのがフツウの私達。実は前日の夜、お友達のお誕生日会に招待され帰宅したのは0時過ぎだったので、翌日2キロを歩くのは子供達にとってもキツイだろうと思っていたら、子供達は普段通り7時過ぎに起きて元気いっぱい!空を見れば青空が広がりほんとうによい天気。こんな日に散歩をするのはさぞかし気持ちがいいだろうな~と歩け歩け大会への参加を即座に決定した私達である。ところが、なんだかんだともたもたとしていたら、あっと言う間にスタート10時間際になってしまい、慌ててバスに乗って現地に到着してみれば、丁度マラソン部門の優勝者がゴールのテープを切ったところだった!(必死にはしるランナーを見ていたら、意欲が沸いて来るのを感じました。前に進もう!)歩け歩けの参加者達もとっくに出発をした後だったので、それからは、後から後からゴールに飛び込んで来るランナーを感嘆の目で眺めながら、のんびりと散歩をした。長女のまーやは、汗を垂らしながら必死に走るランナーを見て「私も走りたい!」と熱望。小学生のマラソン部門もあるようなので、来年はそれに参加をしてみるのもいいかも知れないなあ。私も中学生の時にマラソンが好きだった時期があったっけ。頭の中を空っぽにして、景色をびゅんびゅん(とはいかなかったけれど)抜かしながら走るこの競技が好きだった。この日はヴィチェンツアチェントロにも人がいっぱい。今週末には夏時間に変わり、ますます日が長くなるだろう。散歩を楽しめる季節がやってきた!

2011/03/21

コメント(2)

-

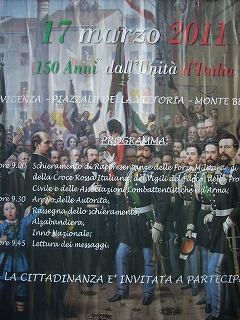

イタリア統一 150周年

(友人の息子さんはイタリア国旗を羽織り、小さな手作りの国旗を持ってお祝い)2011年3月17日 イタリア統一150周年記念日。東日本大震災の余震が以前として続く東京に住む母から「イタリアおめでとう!今日は楽しんでね!」と言うメッセージをもらった。この日、同じく東京に住む妹と、震災後初めて声を聞くために電話で話した時に、今日はイタリア150周年だと言うと、「明るいニュースでうれしい。おめでとう!」と祝福してもらった。今、日本で起こっている事態を考えると、心底お祝い気分になれないけれど、イタリア人にとって特別なこの日を一緒に祝おう!とチェントロにでかけた。チェントロはイタリアの三色国旗(トリコローレ)であふれていた。この日、私達はガイドつきのリソルジメントツアー(イタリア統一運動ツアー)に参加をした。ヴィチェンツアのチェントロに建つ、イタリア統一運動の英雄 ガリバルデイやイタリア王国初代国王ヴィットリオ エマヌエーレ2世の銅像を背に、イタリア統一運動時のヴィチェンツアの歴史、政治的背景、ガリバルデイが率いる千人隊に参加をしたヴィチェンツアの若者の話など、興味深く聞いた。(左がガリバルデイ、右がエマヌエーレ2世。ガルバルデイ像の前には赤いシャツを着た若者が集まっていました)この日のチェントロは、メルカート(市場)の日であったこともあり、大変な人ごみだった。ツアー参加中に何人もの友人に会い、その度に日本へのお見舞いの言葉をもらった。心配してくれてありがとう。でもこの日はイタリア人にとって明るいお祝いの日だから、心が悲しくなる話題は避けよう。午後は雨が降ったけれど、午前中は青空が広がり気持ちがよい日だった150歳のお誕生日。イタリア、150周年おめでとう!イタリア統一運動をストーリーにした映画 Noi Credevamo(われわれは信じていた)600万ユーロをかけて作られた3時間半の大作です。・・・ところが、震災のことを考えて最近眠れなかったせいか、映画が始まって15分も経たないうちに眠ってしまった私。途中何度か眠りながらも、何とか最後まで見終えたものの、ストーリーの把握ができず残念。登場人物が込み入っていて、場所が飛ぶので、理解が困難でした。

2011/03/18

コメント(0)

-

イタリアの赤十字で募金

(東京の計画停電の写真 イタリアの新聞 corriere della seraより) まだ余震が続き、ライフラインが不足していると東京にいる妹から聞き心配は募る一方です。母の住むところでは計画停電が始まったそうで、先ほど電話で話していた途中から、母の声が突然聞こえなくなりました。被災地で被害に遭われた方々の現在の状況を思うと悲しみで胸が詰まります。今困難にいる人たちのために、海外にいる私にもできることはないか?まずは募金だと考え、イタリアの赤十字経由で募金をしました。45500にSMSを送る、または固定電話から左記番号に電話をするだけで、2ユーロの募金に参加ができます。イタリア人をはじめ、世界に飛び散る外国人の友人からもお見舞い、励ましの電話やEメールをいただき、その全ての言葉を日本の人達に届けたい気持ちでいっぱいです。原発建設計画中により原子炉の放射能漏れについて関心が高い現在のイタリアです。どうかこれ以上、人身の被害が広がりませんように。震災で亡くなられた方へご冥福をお祈りすると共に、被災された方へお見舞い申し上げます。一刻も早く落ち着いた状況が戻りますことを心から祈っています。

2011/03/16

コメント(0)

-

大震災が起こって

(12日の朝、新聞を買いに走りました。大震災の記事はトップに大きくのっています) 11日の午前中、インフルエンザで自宅療養中の長男とのんきに遊んでいた私は、義母からの地震を知らせる電話に飛び上がりました。実は運が悪いことに、この朝たまたまTVの調子が悪く、ニュースも見ることができなかったことから、慌ててパソコンをつけて事の次第を知った途端に顔から血の気が引きました。まずはメールを確認すると、東京にいる妹から「無事」のメールが届いていてほっと一安心。ところが母に連絡が取れないと言うので、こちらから電話をするも全くつながらず、心配が募りました。その間に、茨城県や新潟県、東京にいる友人に連絡を取り、無事を確認しました。この友人達とは携帯メールやEメールでやり取りしましたが、まだ携帯メールも混雑前だったのか、比較的すぐにメールの往信がかないました。反対に妹とは携帯メールでも全く通信ができなくなりました。電話が通じず、メールもできず、「無事」とは分かっているものの、やはり自宅に到着するまでは安心ができないもの。夜に受け取った妹からのメールには、会社から自宅まで3時間かけて歩いたこと、オフィスが8階にあり、かなり揺れて命の危険を感じたこと、母は無事だと書いてあり、そこでようやく安心することができました。イタリア人、日本人の友人、幼稚園のママ友、親戚など多くの人から、家族を心配するお見舞いの電話、メッセージをいただき、その心遣いが嬉しく、励ましをもらいました。特に、母の安否が確認できなかった時に、何度も電話をくれたイタリア人の友人には、感謝の念でいっぱいです。イタリアのニュースでは、昨日から東日本大震災について、大きく放映されています。私はイタリアのニュースを追いながら、インターネットで詳しい情報を収集していますが、日本の友人や家族からの生の経験を聞くと、起こった出来事の重大さをより一層感じます。未だに余震、津波警報が続いているようで、心配です。どうかこれ以上被害が拡大せず、一刻も早く落ち着いた状況になることを心から祈っています。

2011/03/12

コメント(2)

-

一人でおつかいは何才から?

(ひな祭りの日に、姪と一緒に、千代紙で内裏雛を作りました。写真は長女の作品。←お内裏さまとお雛さまの位置が逆・・。幼稚園に出向いたひな祭りのイベントでは、普通の折り紙で同じものを作成しました。) 「はじめてのおつかい」(1977年 福音館書店発行)と言う本がある。5歳の女の子がお母さんのお願いで、初めて一人でおつかいに行くことになり、胸をどきどきさせながら、さまざまな小さい困難を乗り越えて無事におつかいの役目を果たすストーリー。今回幼稚園の長女のクラスで、ひな祭りのイベントの一環として、この本を読むことになった。昨年は女の子のお祝い事と言うことで「はちかづきひめ」を読んだので、今年も何かお姫さまの本はないものかと探したのだが、話が長い「たけとり物語」しか見つからなかったので、結局「はじめてのおつかい」を、先生と一緒に読む本として選んだ。本をイタリア語に翻訳して、いざ読むだけ!と言う段階になって、1977年では5歳の子供が一人でおつかいに行けたのかも知れないけれど、現在では何才ぐらいからおつかい、または一人で外出するのかしら?とむくむく疑問が沸いてきたのでちょっと調べてみた。日本にいる友人に「今の子供達って何才ぐらいから一人歩きしているの?」と言うメールを送り、インターネットでも何才ぐらいから一人歩きをさせているのか検索してみた。結果、日本の子供は小学校に上がる年齢の6才を過ぎた頃から、一人でおつかいに行かせてもいいと考えている家庭が多いことが判明。理由は、集団登校で小学校に通うことになり、親の送り迎えを必要としなくなるので、少しずつ一人歩きもさせてみる、と言うことらしい。「おつかい」と簡単な言葉で言っても20分も30分もかかる遠い場所に行かせるのはもっての他で、もちろん最初は家の真向かいなどの近い場所にあるお店に、親も一緒に何度もそのお店まで行って道順を慣らせておいて、おつかいを頼むパターン。小学校2年生ぐらいになると、お友達の家や公園に一人で行ったり、子供の距離としてはちょっと遠い所まで一人で行く子供もいる様子。私が住むヴィチェンツアでは、中学校に上がる前までは保護者の送り迎えは絶対に必要とされている。学校の送り迎えだけでなく、習い事、公園、友達の家に遊びに行く時など、全て保護者の送り迎えが必要だ。(スクールバスの利用者もいるけれど、基本は保護者が送り迎えをする)今、中学1年生の姪が小学校に通う間、徒歩5分の距離を毎日祖母に送り迎えをしてもらう様子を見ていた私は、日本の子供だったら一人で通ってしまうんじゃないかと思っていた。でも、最近イタリアでは、13才の女の子が体操教室に行った帰りに殺害されて発見される事件もあり、今の世の中危険に囲まれて生活しているようなもの。娘を持つ私は、誘拐に関しては神経過敏になっていて「知らない人に絶対についていっちゃだめ。飴をもらってもだめだよ!」と日頃から口を酸っぱくさせて言っているけれど、車に押し込まれて連れて行かれたらそれまでだもんなあ・・・と心配はつきない。やっぱり、もう少ししたらカンフーを習わせようか。 「はじめてのおつかい」を読んだ後の、幼稚園児の反応は「すごいなー、一人でおつかいに行けるなんて。」「僕達とおなじ年だよね?」と驚いた反応。本を読んだ後で、日本では集団登校と言う規則があってね、と電車で私立の小学校に単独で通う小学生や、おそろいの帽子、ランドセルを持って集団で通学する小学生の写真を見せると、「電車で学校に通うの!?」とこれまたびっくりした様子。実はこの本を読んだ後で、誰かが「私も一人でおつかいに行きたい!」「僕も!ママに言ってみる!」と言うことを言い出さないかと言う心配があったのだが、それを小さな声で先生に伝えると、先生が「みんな、住んでいる場所によっては一人でおつかいに行くのが難しいよね?みんなが住んでいる所はどう?車がいっぱい通っていて道が危なかったりするかな?」と子供達に問いかけ、素直な子供達が「危ないよ」「僕達にはまだ無理だよ」「大きくなってからだよね。」と答えて、私はほっと一安心。周りの環境や、その子供におつかいができる能力があるか等、親がよく観察していないと今の時代、子供の一人歩きは本当に危ないと思う。またいつの時代のように、子供達が一人でお菓子を買いに行ける世の中になるといいなあ。(動物の見本市に行って来ました。牛、馬、ロバ、羊、ヤギと触れ合って子供達は大喜び) 話は変わり、ひな祭りのイベントは上記の本読み、長女のひな人形を持参し、人物紹介、由来、食べ物などの話をし、うれしいひな祭りの歌をCDに合わせて歌って、最後に折り紙で内裏びなを折った。昨年までと違い、5,6才の子供を対象にしているので説明にも注意を払い、何を聞かれてもどんっとこい!と言うつもりで、ひな祭りについて細かく調べて行った。(子供って飛んでもないことを聞くものだけれど、今回はそれもなくほっと一安心)初めての折り紙教室は、私がびっくりする位みんなの手際がよく、とても外国人を対象に折り紙をしているとは思えないほど。折り紙をする前に先生が「この子供達はきっと上手にできるわよ。」と言っていたが、それはホント!さすが年少さんからいつも手作業をしていただけあるなあと感心、感心。今回の折り紙は3,4歳を対象にした折り方だったので、もっとレベルアップをしてもよかったかも知れないな。また折り紙教室を頼まれたので、次回の挑戦が楽しみだ。子供達の中には「折り紙楽しい!」とお母さんにせがんで本を買ってもらった子供もいるようで、私としては行った甲斐があったと言うものだ。 今週は長女にとって楽しい1週間だったと思う。水について学んだ遠足から、ひな祭りのイベント、保護者がした演劇(これについてはまた別の機会に書きたいと思う)、そして今日は子供達のカーニバルのフェスタで嬉しさいっぱいだったことだろう。残念なことに長男はまたしても微熱が続き、先週の金曜日から今週水曜日まで休んでいたが、木曜日から学校に復帰。無理がたたったのか、金曜日の今日、またしても微熱をだしている。私も長男からもらったのか、風邪が悪化している状態。あ~、本当の春は一体いつ来るのだろう?

2011/03/04

コメント(2)

-

カトリック教徒へ

(もうすぐカーニバル!) つい最近スリランカ人の友達から「イタリアの国籍を取ろうと思うの」と言う話を聞いた。彼女はイタリア人と結婚をし、二人の間には息子もいるのだが、故郷のスリランカにはお父さんしか存在せず、スリランカに帰る目的もそうないので、イタリア人になる方が意味があると言う考えらしい。その話を聞いたあとで、今度は私達と同じアパートに住むスロベニア人のお父さんが「19歳の娘にイタリア国籍を取らせたい」と考えている話を聞いた。19歳のお嬢さんはそろそろ就職をしなければと考えているけれど、イタリア人である方が就職しやすいからと言う理由。でも、このご両親はセビリア人なのに、お子さんだけイタリア人になることに抵抗はないのかしらん?と言う考えが一瞬私の頭を掠めたけれど、お嬢さんの長い将来を考えたら、イタリアでイタリア人として生活する方が何かと便利ではあるだろうなと感じる。「あなたはもうイタリア国籍取った?」と上記スリランカ人の友達から軽く聞かれたときには仰天したけれど、自分に取って住みやすい環境にいるための利点だと思えば、国籍を変えることも必要なのかも知れないなあ。実はこの4月に私のヨーロッパ滞在も20年目を迎える。20年の間、ドイツ→日本(1年)→ドイツ→イタリアと渡って来た経過を思い出して見ると、あっと言う間だったなあと感じる。まさに光陰矢のごとし。随分前から日本の家族は恋しいけれど、日本を恋しいと思うこともなくなり、帰国予定もない事から、このまま自分がどんどん異邦人になって行くのかもしれないと思ったりもする。まあそれもいいかも知れないなあ。のんびりとこちらの生活を楽しんで行けたらいいではないか。(お友達の誕生日会にて)話は変わり、先日近所にある教会の神父さんと、家族で話をしてきた。話と言うのは子供達に洗礼を受けさせる日時の相談である。長女と長男の通っている幼稚園には週に1回「宗教」の時間を設けている。そのカトリックの時間で、子供達はイエスキリストについて学んでいるらしく、最近長女が「教会のミサに行きたい」と言い出した。話を聞いてみるとカトリックについて興味が出てきたらしいので、この機を逃さずに「洗礼を受けてみる?」と洗礼の意味を説明してから聞くと「受けたい」と言う答えが返って来た。(その翌々日「やっぱりやだー」と言い出したけれど、一回言ったからにはもう洗礼は受けさせることに夫婦で決定)もともと私達夫婦は「子供達が自ら洗礼を受けたいと言うのであれば、喜んでそのサポートをする」と言う考えを持っていたので、今回神父さんに相談に行き、晴れて5月に洗礼を受けさせることに決まった。洗礼を受けさせる話を聞いた夫の家族はとにかく喜び、そんなに嬉しいことなの?と無宗教である私の理解の程を超えていたが、実は私自身も「これで小学校に入ってから、課外で他の子供達と交流を持つことができる。」とほっとした気分である。小学生になると、自分の住む地域の教会で、カテキズモと言うカトリック要理の勉強会が開かれる。同じ年齢の子供達が集まって毎週勉強会に参加をすると共に、夏になると親と離れて泊りがけで山に行ったり等イベントもある。活動を一言で言えば日本の「子供会」のようなもの。私も小さい頃、子供会に参加をして、ドッジボール大会やら、廃品回収やら、毎週集まっては何かと活動していた楽しい思い出を持っているので、子供会ほど活動的ではないにしても、我が家の子供達にもカテキズモの仲間と楽しい思い出を持つことができたらいいなと願う。「小学生になったら忙しくなったわよ~」と昨日、去年幼稚園を卒業したクラスメートのママが言っていた。小学生になると勉強が大変になるし、何かと忙しくなるとはよく聞く話だ。私が小学生だった頃は・・・遊んでばかりで勉強をした記憶が全くないけれど、今の時代と比べること事態が意味がないのかも知れないなあ。昔と違って今は小学生から英語やコンピューターの授業が入っているようだし、道で会う小学生はみんな忙しそうだもの。(と言うよりも送り迎えをしているママ達の方が忙しそうにしている印象)なんにしろ、まずは5月の洗礼式を楽しみに春を心待ちにしよう。

2011/02/23

コメント(4)

-

わたしの好きな人

(わたし、彼ができたの~) 一昨日はバレンタインデー。幼稚園に子供達を迎えに行った夫が、なにやら苦々しい面持ちで帰ってきた。よく話を聞いてみると、夫を見つけた長女の友達が「MAYAのパパ、あのね、MAYAは○○とカップルになったんだよ!○○がMAYAにプレゼントをしたの!MAYAと○○は結婚するんだって!」と教えてくれたらしい。へえ~!夫は「結婚」と言う言葉を聞いて、その時卒倒しそうになったらしいが、反対に私は嬉しさが顔からにじみでてしまった。なぜかと言うと、我が家の長女がこの男の子のことを好きとずっと言っていたので、とうとう両思いになったか!と言う嬉しさゆえのこと。この男の子はクラスでも人気のある子供で、黒髪ハンサムで優しい。他にもライバルはいたらしいのだが、今の時点では長女が勝ち取ったらしい。まだ5歳なのに、子供同士でも「好き」と言う感情が芽生えるのが可愛いなあ。ちなみにこの男の子が長女に贈った絵は、大きなハートの形をしていて、その中に「MAYA,君のことが大好き ○○」 と書いてあった。(きゃー!母が赤面してしまう)対する長女は、実はこの日の意味を知らず、先生から「好きな人にプレゼントしましょう」と言われ「大好きな叔父さん、叔母さんへ」と言うハートの絵を義妹夫妻にプレゼントして、義妹を感激させていた。それを聞いた私が「ああ~先にこの日の意味を教えておいてあげたら、○○くんに絵をプレゼントできたのに!」と悔しがり、それを夫が横目で見ながら胸をなでおろしていたのは言うまでもない。(夫よ、今からこんなに心配してどうする?先は長いのになあ。)なんにせよ、嬉しそうな長女を見ていると私も幸せな気分になる。これからも毎年いい事があるといいね、MAYA。(日本の友人からいただいたまんが日本昔話の本。重宝しています!)さて、イタリアではもうじきカーニバルの時期に入る。毎年カーニバルになると、我が幼稚園では保護者が劇を上演する習慣になっていて、今年は夫も劇に参加をすることになっている。保護者が上演する劇とは言っても、実は我が幼稚園の劇はかなり本格的で、ミュージカル仕立ての劇は大人も一緒に楽しめる。ミュージシャン、コーラス、俳優、舞台・衣装作りの人、脚本家、監督とそれぞれ役目を決め、毎週学校に集まって練習している。なお、今年の上演劇は「il principe granchio(カニ王子)」と言うヴェネチア舞台の話で、作者はItalo Calvinoである。我が夫は、脚本(4人のグループで脚本を担当)と猟師の役。現在、子供達にウケルように役作りに余念がない。このカニ王子と言うお話、言うまでもなく海が舞台となっている。実は数日前に幼稚園の先生からお知らせが来た。「今年のカーニバルで保護者が演じる劇にちなんで、世界のいろいろな国で語られている似たようなお話を教えてください。海、魚、お姫さま、猟師などのキーワードが入ったお話があなたの国の童話にありますか?」このお知らせを読んで、すぐに考え付いたのは「浦島太郎」である。でも、この話を長女にYouTubeで見せたところ、最後が「怖い」と言う。日本では有名な話なのだが、確かに、浦島太郎は亀に親切にしてあげたのに、最後にしっぺ返しが来ると言う、親切が仇になるような話で教訓が見えない。結局、迷った結果「くらげの骨なし」と言う昔話を選んだ。動物形態の説明伝説でなかなか面白く、昨日一気に翻訳してしまった。イタリアの子供達に楽しんでもらえるといいなあと願う。最後に、この幼稚園の今年のテーマは「水」。(だから劇も水にちなんでいる)子供達に色々な道具を使って水と遊ばせたり、水に関して勉強したり、また学校行事で水に関する劇を観にもでかけた。今日、長男ミロのクラスに 「水をどう思う?」と言うインタビューが貼ってあったそうで夫が「どの子供も、水について長々と感想を言っているのに、ミロは一言だけだった。」と私に言う。私「何て書いてあったの?」夫「僕は水は嫌い」幼稚園も後4ヶ月で今年も終わりだ。。。

2011/02/16

コメント(4)

-

おにぎり大好き!

(おにぎり作りに精をだす二人と、私と二人で作った折り紙の家具。→療養中、長女はこれでおままごとをして遊んでいます) 先週に引き続き、今週も自宅静養中の長女まーや。先週の金曜日に「やった!治った!」と思って幼稚園に連れて行ったのが早すぎたのか、ものの見事に日曜日の夜に熱をだした。「あせらずに完全に治るまで幼稚園には連れて行かないほうがいいよ。さもないと弱った体にまた病気をもらって帰って来るよ。」と義父に言われたので、今週はたっぷり1週間休ませて、完全に治るのを待つつもりだ。「急がば回れ」と言うことわざもあるものなあ。家にいる間は必然的に私と一緒に行動することが多くなり、最近はキッチンに立つ度に「今なにしてるの?お手伝いしてもいい?」と言うのが口癖のようになってきた。確か3歳頃からパパのピザやパン作りを手伝わせたり、卵割り、時々小型ナイフを握らせて野菜を切ってもらっていたけれど、それ以降料理の手伝いはあまり進んでいなかったっけ。実は年始にミュンヘンの友人宅で「おにぎり作ってもらっていいかな?」とおにぎり作りを頼まれてから、急におにぎり作りに目覚めたまーや。お水を手につけて、お塩をつけて、ご飯を手に取り、ぎゅっぎゅっと握る姿がなかなか手際よく見えて、本人も「いけそう!」と思ったらしい。今度はパパのお弁当も作るよ!と言われてパパ感激。考えて見たら、日本の小学校には調理実習の授業があるけれど、こちらの小学校には料理の授業がないので、イタリア人の子供っていつどこで料理を習うのかしら?ちなみに、隣に住む11才の姪は、まだ火を使う料理はできない上にナイフすらまともに使えない様子。(なぜならばお肉料理の時に、必ず誰か大人に「切って~」とお願いしているのを見るから)平日は毎日14時に中学校から戻る彼女には、お昼に帰って来るパパが用意したお皿が待っている。たまに彼が帰ることができないと、祖父母宅に行ってランチを食べたり、隣に住む私に「何か食べさせてあげて欲しい」と言うお願いの電話がかかって来る。う~む、本当に緊急の場合に備えて、いつかは料理をすることを覚えた方がいいんだろうなあ。まあ本人の料理に対する熱意にもよるのだろうが。。試しにまーやに「パパとママがいない時に、お腹が空いて食べるご飯がなかったらどうする?」と聞いてみたら 「隣のおばちゃんちに行く」と言う答えが即座に返って来た。・・・そうだよねえ。隣のうちに行けば美味しいご飯を食べさせてもらえるものねえ。しかし母は「サンドウィッチを作って食べる」とか「自分でなんとかする」と言う言葉を期待していたのだよ。5歳児にはまだ早い話だったかな。なにはともあれ、緊急時に手の届く範囲のところに夫の妹が住んでいると言うのは何よりの強みで有難いことだよなあと思う。(歯痛の強い味方 VIVIN C!)さて話は変わり、そろそろ歯医者に検診に行かないといけないなと思っていた矢先のこと。突然、左の上の歯が痛みだした。私は歯茎が弱く、疲れが溜まると歯茎が痛くなるのが常なのだが、今回の場合はそれが更に悪化している様子。ずんずん来る痛みに耐え切れなくなった頃、さてどうすれば痛みが穏和するだろうか?と考えて、まずはグラッパ酒で痛みを麻痺させることにした。グラッパを口に含んでしばらくすると、アルコールが痛みを麻痺させてくれるのだ。これで最低1,2時間は痛みを感じることなく過ごすことができるのだが、気をつけないといけない点はお酒臭くなること。私はこの方法で1日痛みを緩和させたが、1日が終わる頃には痛みがMAXになってきて、グラッパのアルコール度数を持っても痛みが麻痺できない状態になって来たので、最後はグラッパをそのままラッパ飲みして、口中をしびれさせて寝てしまった。(→かなり荒っぽい方法)そして夜中。痛くて眠れなくなって起きて「何か痛み止めの薬はないかな」と探した結果、見つかったのがVIVIN C。日本のバファリンのようなものである。驚いたことにこれを飲んだら痛みがすーっと引き、今は痛みを全く感じない。グラッパよりも先に、このVIVIN Cを先に飲むべきだった!・・と後悔先に立たず。そうは言ってもあくまでも薬で痛みを消しているようなものなので、今日はこれから歯医者に行く予定だ。ああ~、大嫌いな歯医者にまたお世話になるのか・・・と思うと、このブログを書く指も重く感じてくる・・・。でもこの週末には義妹とだんなさんのWバースデーランチがあるので、歯を完全に治して美味しい食事を楽しみたいものだ。(先日PLAY PARKで開かれた友人の息子さんのお誕生日会。トランポリンや山、トンネルなどの遊具がある上、お誕生日会のお部屋が用意されていて、ケーキ、飲み物、食べ物がセットになって販売されています。自宅でお誕生日会をすると用意が大変ですが、こういう場所を利用すると楽だなあと思いました。)

2011/02/09

コメント(4)

-

ミラノへ

先日イタリア映画「Benvenuri al SUD」(ようこそ南イタリアへ)を観た。ミラノ近郊に住む郵便局長が、ミラノに転勤願いをだしているけれどなかなか受理されず、ミラノに住みたいがためにとんでもない一案を思いつくが、結局都会ミラノではなく南イタリアにある田舎町に飛ばされてしまう。カンパーニア州はサレルノ県にある小さな町で感じる南北ギャップ。仕事のやり方、生活・食習慣など、何もかもが住んでいる北イタリアと違う!北イタリアの人が持っている「南イタリアって」と言う先入観がコメデイタッチで描かれている部分、主人公(Claudio Bisio)が実際に南イタリアで体験するギャップが面白く、映画館の中は終始笑いでいっぱい。北イタリア人が実際どの位南イタリア人に対して悪印象を持っているかと言うのは、私の周りではいないのでよくわからないけれど、そういう話をぽつぽつ聞くこともある。最近南イタリアに行くことがないので、映画を観ながら「やっぱり南イタリアは人が明るく、楽しそうで、食べ物も美味しそうだしいいなあー。」と憧れが頭の中をぐるぐる回った。この映画の舞台になったCastellabateと言う町は、丘の上にあり海にも近いので、一度は訪れてみたいな。映画の中で朝食にサルシッチャ(イタリアのソーセージ)や豚の血が入ったチョコレートなどを食べる場面があったけれど、本当なのだろうか。「住めば都」と言う言葉がぴったりの映画だった。 ところで、上の主人公家族が「どうしても住みたい!」と希望していた都会「ミラノ」へ先週行ってきた。パスポートの更新が目的で、ミラノへは何と5年ぶり!もともと方向音痴の私が、5年も経てばミラノ総領事館の場所など覚えているわけもなく、地図を片手にアメリカ大使館の警備員に道を聞きながらたどり着いた。その後は、新聞で読んでチェックしておいたPoldi Pezzoli美術館へ。ここでは現在、今年死後500年と言う特別記念で、Sandro Botticelliの特別展覧会が開かれている。思っていたよりも絵画数が少なかったけれど、目的だった聖母子の絵をこの絵で鑑賞できたので大満足。その後はランチに韓国料理 珍味(Gimmi)へ。ラーメンを食べに日本食レストランに行くか、韓国レストランで焼肉か、どっちにしようか迷ったけれど、最後に焼肉が勝った。ミュンヘン在住時代はよく食べに行っていた韓国レストランも、住んでいるヴィチェンツアでは見かけないので、ずーっと「韓国料理の焼肉が食べたい!」と思っていたのだ。焼肉ブルゴギ定食は、ブルゴギ、キムチ(最高!)、野菜、スープ、飲み物がついて14ユーロ。美味しかった~。実はその頃から足が痛くて痛くて、歩くのが苦になっていた私。パスポートができあがるのは15時過ぎと聞いていたので、後2時間ちょっと。やっぱりDuomoには行かなくてはね!と足が痛いのを我慢しながら、Duomo、Galleria、スカラ座の方を周り、その後はかなり広い範囲までとにかく歩く!今回3ユーロの1日券を買ったので、地下鉄の駅を見つける度に例え1駅でも地下鉄を活用したけれど、なかなか駅が見つからない場所もあり、最後は足の裏に豆ができました。とほほ。普段歩くのは好きだけれど、豆を作りながら歩くのはもう勘弁だなあ。夕方無事にパスポートを受け取り、電車に乗って家に着いたのが19時半。朝6時過ぎに家をでたので、13時間半の旅だった。この日は長女のクラスで「ピザ」を食べに行くことになっていたのだが、私はもう疲れ果てて動けず、夫と子供達だけで行ってもらった。実は子供達の幼稚園ではインフルエンザがとても流行っていて、この日学校に来た長女のクラスメートは5人だけ。(長女を入れて17人中5人が出席)それなのにこの夜のピザの夕べには、12人の子供が参加をしていたそうで、この差は一体なんなのだろうか・・・。みんなこのピザの夕べのために、学校を休んで体を温存させておいたんだよね?と信じたい。その翌日の夜、ものの見事に熱をだした長女と長男。長女は微熱だったので翌朝には下がっていたけれど鼻水がひどく、長男は年末の再来か熱に加えて「ひゅーひゅー」言う喘息風の咳がひどく、今日まで何も食べられない状態だった。こんな時の治療方法はただ一つ、スチーム吸引器が一番効く。早速先日購入したスチーム吸引器をうぃんうぃん活用する日々である。2人とも早くよくなって、母を楽にさせておくれ~。今日のBaciチョコの中に入っていた名言。「un'avventura non si rifuta mai(Never refuse an adventure)」(ベトナム風肉まんを作りました。週末に友人宅に持って行くつもりで、長女と作り始めた肉まんでしたが、子供達の熱によりキャンセルになりがっかり。ベトナム風肉まんは肉と野菜の他に卵やサラミが入っていてボリュームいっぱい。形が不恰好になってしまったけれど、味は美味しくできました。かれこれ10数年前にケルンのベトナム人ファミリーにホームステイしていた友人から教わったもの。私も一度この家族宅を訪問しましたが、ベトナム人の気さくさとお料理の美味しさが良い思い出となって残っています。ベトナム料理が食べたいなあ。)

2011/01/31

コメント(6)

-

健康が頼り

(最近はお天気続きでうれしいばかり!週末は早速お友達親子と公園へ。翌日も公園へ行ったけれど、他の子供がだ~れもいなくてさびしい公園でした。イタリア人の子供達、外にでてこーい。下は新しく購入したスチーム療法器。これで今年の冬を乗り切るぞ!) 先週、パップテストに行ってきた。パップテストとは子宮頸がんを発見するために使われる細胞診検査のことで、3年ごとに「検査を受けてください」と言うお知らせが届く。私はこの検査が大嫌いなのだが、「嫌いだからやらないもん」なんて言っていられない年齢になって来たので、お知らせが来るたびに行っている。イタリア在住10年目に入った私が受けている検査は、現在の所これ一つだけ。健康診断を一度も受けたことがないと言うのは、ある意味かなり不安なことだ。高血圧もち、それに胃腸も弱いと来ているのに大丈夫かなあと思うのだけれど、上記のようにお知らせがくればまだしも、自らホームドクターのところに行って「悪いところはないけれど、念のため体全部を検査しておきたい」と申請し、病院に紹介状を書いてもらって、アポを取り、順番待ちのために長時間待って・・・と考えただけで気が遠くなってしまい、結局検査は何もしていない。次回日本に帰国するときに、一度全体の健康診断をしようと今から決意している。海外に住んでいると、健康だけが頼りだもの。ところで、今週いよいよ小学校の説明会がある。長女が通う予定の小学校は、来期8人の先生が退職するそうなので、新しい先生と一緒に新しくスタートを切るのは、丁度いいかも知れないと思う。昨年この小学校を卒業した姪が言うには、彼女の担任だった先生は「最低なの!本当に!」だそうだから、先生次第で小学校生活の命運もある程度わかれそうだなあ。なにしろ先生もクラスメートも5年間一緒だから、いい先生といい友達に当って欲しいなあと願うばかり。(長女の今のお友達はみーんな違う小学校に行ってしまうのが残念)さて私は、今週ミラノまでパスポート更新に行くのが楽しみの一つ。ミラノでは美術館に行ったり、のんびり散策を楽しむつもりだ。都会の空気を思い切り吸ってこよう~。最後に先週観た映画「ソーシャル・ネットワーク」について。世界最大のソーシャルネットワークになったフェイスブックを誰が作って、その後どうやってこんなに大きくなったかがストーリー。私は日本語版ができる以前から、友人に誘われて来たけれど、なぜか気が向かなくてフェイスブックは使用したことがない。使用したことがなくても、ストーリーは興味深く面白かった。それにしても世の中には、ちょっとしたことがきっかけで瞬く間に億万長者になってしまう人がいるんだなあ。私はちまちまと時々買うビンゴくじを買ってがんばろう。

2011/01/25

コメント(0)

-

パパのいない週末

(1月の日本語学校で作った凧と一緒に!私も昔懐かしい凧上げを思い出しました。) 先週の木曜日のこと。突然夫が、義父と妹の旦那さんと一緒に、南トスカーナへいのしし狩りとオリーブオイルを購入にでかけることになった。金曜日午後~日曜日夜まで、私と子供達だけ。わーい!わーい!のんびりできるー!とは行かないのが現実の話。何しろ子供達は朝起きるのが思いきり早く、最近は喧嘩ばかりの毎日で泣き声を聞いているだけでも、私の顔はどんどんげっそりしてくるのである。さて何をしよう? と考え、まず土曜日は1日買い物にでかけることにした。天気は相変わらず冴えないけれど、1日ショッピングモールにいれば、子供達も走り回って体力を消耗するだろうと言う狙いだ。もう一つの目的は、月曜日にまーやが招待されているお誕生日会にもって行くプレゼント選び。ところで我が町にはショッピングモールが2つあるのだが、この2つがあまり使えない。1つは大きいだけで周りにくく、もう1つは中にお店があまり入っていない。近郊のヴェローナによく行くショッピングモールがあるのだが、H&MやZARAなど子供の洋服を買うのには便利でも、信じられないことにこのショッピングモールには本屋さんが入っていないので、今回のように「お誕生日会に持って行くプレゼント」を探しに行くのにはとても不便なのだ。うーん、一層のことヴィチェンツア内にあるおもちゃ屋さんでプレゼントを探すか、それともこれまた近郊のパドヴァの大型本屋まで出かけようか。夫がいると、じゃあプレゼントを探しに行った後で、近郊までと言うパターンも可能なのだが、私一人でハシゴは無理だなあ。どちらにしても、故郷の東京や以前住んでいたミュンヘンなど、大都市では一つのところやあまり動かずに上記の買い物が済んでしまうのだから、やはり小都市はお店が分散されていて買い物が不便だなあとこういう時に感じる。この日は結局、ヴィチェンツア内のショッピングモールで1日を過ごし、洋服こそ買い物ができなかったけれど、その中にあった本屋さんでプレゼントを無事にGETすることができた。ちなみに誕生日の主役である男の子2人に買ったのは「ウォーリーを探せ」を1冊ずつ。今回6歳になる男の子と言うことで、プレゼントを考えるのも悩んだ。女の子へのプレゼントなら考え付くのだけれど、男の子のプレゼントって慣れていない分、本当に難しい。日曜日は日本語学校へ。午後になると、もう夫が帰るゴールが見えてきたので、私もほっと一安心。夫がいない間、子供達は意外にもとてもいい子でいてくれて助かった。特にまーや。長女の責任感からなのか、私の言うことをよく聞き、ミロの世話もしてくれて、お姉ちゃんになったなあと嬉しい限り。(→ミロは夫がいないことなんか、なんのこっちゃと言う感じ)夫はお土産にいのししのサラミを山のように持ってきてくれました。お帰り~夫よ。さて、今週は中3「歴史」コースで、「新世界」と言うイタリア映画を鑑賞中。シチリア島からアメリカへ移民をするまでの家族の話で、2006年にヴェネチア映画祭で銀獅子賞を取った作品だ。今日もこれから学校で鑑賞をするので楽しみ。そして夫は、今週幼稚園の保護者がする演劇の打ち合わせに参加をするそう。我が家は夫の子育てに対する協力が多く、私も随分体を楽にさせてもらっているなあと感じる。今週も始まったばかり。がんばろう~!

2011/01/18

コメント(2)

-

元気いっぱい!

(新年初、よい映画を見て足取りも軽く帰途につきました) 今週から子供達の幼稚園がはじまり、バタバタと忙しく元気に過ごしている。月末にミラノまでパスポートの更新に行くために、パスポート写真を撮りに行ったり、中3コースもはじまり、生活の楽しみであるCINEFORMも再開した。外にでる時間が多くなると、自然と頭痛と吐き気も消え、生活が楽しく感じられる。なにしろ、ミュンヘン旅行後は家にいる時間が長かったので、ぎゃーぎゃー喧嘩ばかりする子供達の声を聞いているだけで頭が痛くなったもの。その子供達も、それぞれ親の頭を悩ます行動をしながらも、幼稚園がはじまって少し落ち着いた様子。まーやが昨年末辺りから、キーキーヒステリーばかり起こすようになり、その声を聞くたびに「女のヒステリーはイヤだねえ。あんなに聞き分けがよかったのに、どうしたんだろう?」と悩む母である。3歳児ミロは元気いっぱいで、面白い言動と行動をしては周りを楽しませてくれる。まーやはそんなミロに焼きもちを焼いているようだけれど、そんな感情も時が経つに連れて落ち着いてくるかしら。ところで先日、中3の「歴史」の授業に参加をした時のこと。ロシア人のクラスメートとお喋りをしていた時に「なんで地理と歴史以外の授業も受けないのか」聞かれた。「小さい子が二人いるので、全科目はとても勉強する時間がないの。」と思わず答えた。でもよくよく考えて見たら、同じ状況なのにフルタイムで働いている人もいれば、勉強をしている人もいる。子育てを言い訳にしちゃいけないよなあ!昨年辺りから、この「子育てを言い訳」に使っていることが増えたなと感じているのだが、今年は子育てを言い訳に使うのはやめよう!と決心。それよりも子育て以外で自分の楽しみを見つけながら1年を過ごそうと思う。ちなみに「歴史」の授業では、ただいま「出稼ぎ労働」について勉強中。1876年~1913年、イタリア人の移民がMAXになったそう。その行き先、理由、背景などを勉強している。来週は移民を舞台にした映画を見せてくれるそうで、これまた楽しみだ。また、昨日見た今年初の映画「Everbody's Fine」はとてもよかった。オリジナルは1990年ジョゼッペ・トルナトーレ監督作で、マルチェッロ・マストロヤンニが出演している。今回の作品は2010年Kirk Jones監督作で、主役はRobert De Niro。父親と成人している子供達の関係を描くストーリーで、とてもよかった。ロバート・デ・ニーロ演じる父親がすばらしく人間的で、一緒に見に行った夫が「僕も子供達とあういう関係を作れるかな」とつぶやいていた。昨日から雨も上がり、太陽が見えると気分もよくなる。今週も楽しく行こう~!

2011/01/13

コメント(0)

-

マゴGと一緒に

(マゴGと一緒に鼻の穴に指を入れて、はい、「チーズ」!) 今年も1月6日にベファーナがやってきて、長かったクリスマスシーズンが終わった。子供達はお菓子がいっぱい詰まった長ーいくつしたを3個ずつもらって大喜び。私達からの靴下の中には、ドイツで仕込んできた幸運を呼ぶチョコレートをいっぱいと、プレイモービルのおもちゃを入れて置いた。(ちなみに靴下の長さのギネスが今年更新されたそう!新しいギネスチャンピオンはCARRARAの72.98メートル!スリランカが持っていた38メートルの記録を破りました)いったいクリスマスからいくつおもちゃが増えたんだろうね?幼稚園が始まったら、子供部屋のおもちゃを整理しないと!と決意している母である。 さて、ベファーナの日、我が家は義父の所属する某クラブのベファーナフェスタに行って来た。このフェスタに参加をすると、フェスタの終わりに子供達がプレゼントをもらえると言う特典付きで、我が家の子供達は毎年参加をしているのだ。フェスタの目玉は「マジックショー」。マゴ・Gと言う手品師が1時間ちょっとの手品を次々と披露してくれる。参加している子供がある程度大きいとは言っても、こうしたショーで1時間も飽きさせないのはさすが。我が家の子供達は最前列に並んで座り、集中してショーを見ていた様子。途中でマゴ・Gから、前に出てくるようにと呼ばれながら、ショーを楽しんだようだ。(マゴに呼ばれて前に出て行ったミロは、いきなり下着を上に持ち上げてお腹を何度も観客に見せる、と言うよく分からない行動を取ってみんなびっくりでした。)マジックショーの後は、それぞれがプレゼントをもらい、ブッフェスタイルの軽食を取った後で義両親宅へ移動をした。クリスマスホリデーの締めは、義両親宅でランチを一緒に取って楽しく終えた。 実はミュンヘン旅行から戻ってから毎日、頭痛と吐き気に悩まされている。旅行疲れなのか、それともヴィチェンツアに戻ってきたストレスなのか、子育て疲れなのか、原因は不明。都会のミュンヘンがあまりにも楽しかったから、静かなヴィチェンツアに戻ってきて反動がでたのかなあ。こうした時には外にでるに限る!と頭では分かっているのだけれど、何につけてもやる気がでない。重症である。。新年に頂いた仕事もお断りしてしまったけれど、今となっては無理をしてでもお引き受けすればよかったかなと私にしては珍しく後悔をしている。いずれにしても来週から子供達の幼稚園が始まったら、また活動的な生活に戻ろう。それまでに頭痛が消えますように。(ミュンヘンでAUTOBINGOと言うゲームを買ってきました。車で移動中に、外の景色を見ながら、ボード上に描かれた絵を次々と消して行く絵合わせゲーム。街、山、海、田舎編と4種類あって楽しめます。郊外に行った時に、早速子供達と遊んで見ましたが、大ヒット!)

2011/01/08

コメント(0)

全473件 (473件中 1-50件目)

-

-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…

- 🍁紅葉🍁登山(*^o^)/\(^-^*)

- (2025-11-14 07:14:05)

-

-

-

- ☆留学中☆

- 米国大学院2年目の学費

- (2025-07-02 00:03:00)

-

-

-

- ★☆沖縄☆★

- 沖縄の産業まつりへ🌺子どもたちと見…

- (2025-11-03 21:57:49)

-