PR

カレンダー

SDG'sにチャレンジ!

冬の快晴の日、ポカポカ太陽の恵みをなんとか利用できないものかと思ってしまいます。

そこで、ソーラーウォールなるものにチャレンジしてみました。

ソーラーウォールっていうのは、ヨーローッパなどでは結構使われているようで、太陽光の熱で空気を温め、その空気を暖房に使うというものです。

日本でも屋根の上で太陽光で水を温め、お風呂などに利用するあれの、空気版です。

天候によりますが、1平方メートルに注ぐ太陽熱は1000Wに相当するらしいです。

私なりに考えたソーラーウォールは2層構造にして、表面は透明なシート、真ん中に集熱材として黒い板、裏側にはベニヤ板などで覆うものです。

2X4の木材で枠を作り、表面には透明なビニールシート、真ん中には養生などに使われるスチレンボードの黒いものを、裏側はベニヤ板を使用しました。

全体の大きさとしては、スチレンボードの大きさ(90cmx60cm)に合わせたので100cmX60cmくらいです。

120cmの2x4の木材3本をホームセンターで調達し、そのうちの1本を半分の60cmに切って枠を作りました。

写真の通り、残りの2本は切らずにいたので、長い方に両端10cmほどはみ出してますが、結果的に持ち手になって良かったです。

ビニールシートはタッカーで直接木枠に固定。大きめのホチキスでもいいかもしれません。

スチレンボード真ん中に仕切りのようにどうやって付けるか。ボード自体、ちょっと軟弱なので思案しながら試行錯誤。

結果的には、使わなくなったカーテンレールを使いました。カーテンレールからレール内の部品を全て取り去り、ボードの長さ(90cm)に合わせてカットし、木枠の内側の左右(写真では上下)に取り付けます。そのレールの溝にボードを差し込むようにして取り付けました。カーテンレールが金属なのでカットするのに金鋸が必要ですね。

写真には写っていませんが、右上隅に温めた空気を取り出す穴が開けてダクトホースを接続しています。

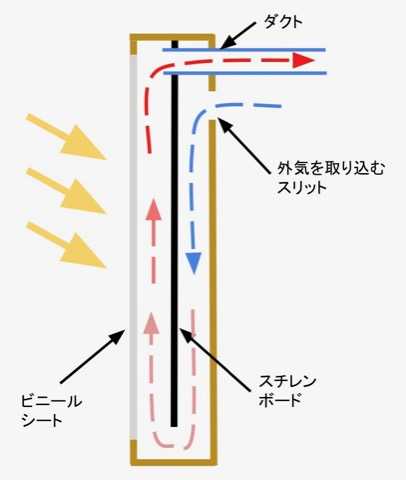

そして、できるだけスチレンボードと空気が接触する面が多くなるよう、裏側の上部に外気を取り込むスリットを付け、外気が裏側を一回りしてから表面に空気が回るようにしています。

スリットには虫などは混入しないよう網を張っておきました。

断面図はこんな感じ、少しは効率的に空気を温められるかな。

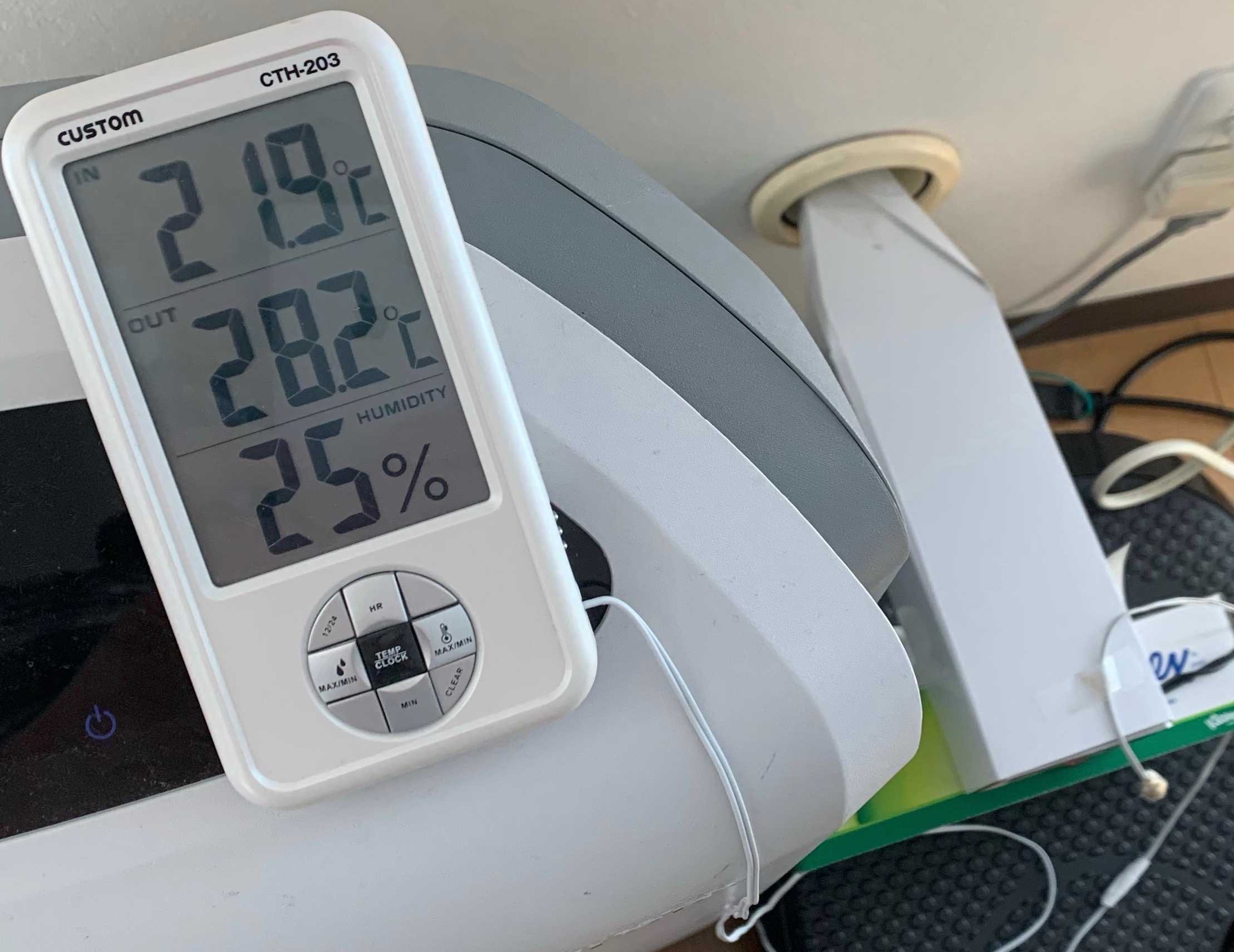

外気と室内温度を測れる温度計で温度を測定してみました。

天気のいい日は、自作したソーラーウォールでも内部温度は50度以上に上昇しました。

我が家はマンションなので壁にあなは開けられません(当たり前!)

FF式のファンヒーター用に付いていた壁の穴を利用して、温めた空気を取り込むようにしてみました。

ダクトホースが細いので、厚紙でファンをつけられるように工作。あくまでもテスト用なので(苦笑)

温度計の1番上の表示はファンの吹き出し口の温度で28.1度。

真ん中の表示はソーラーウォールの内部のダクト付近の温度です。

ファンを回してないとソーラーウォールの内部は50度以上になりますが、ファンを回して外気を取り込んでも48.4度を示しています。

ただし、ソーラーウォールの内部温度と吹き出し口の温度差が20度もあります。

どうやら室内まで空気を取り込むダクトの長さや断熱が問題のようです。

長さ1mほどのダクトホースをエアキャップで巻いて断熱していますが、こんなに温度が下がると思いませんでした。この辺りは改善の余地が大いにありそうです。

下の写真はこの状態での室内温度です。

エアコンはかけていません。室内温度で21.9度、ファンの吹き出し口の温で28.2度です。

右側の白い筒の前にプラっとぶら下がるようにテープで止めているのが温度センサー。

この程度の温風が出ていると室内温度のキープには十分かもしれません。

結果としては、午前11時30分頃の測定では、

・外気温:10.4度

・ソーラーウォール内部:48.4度

・室内取り込み口:28.2度

という結果でした。

天気のいい日の日中はエアコン無しでもいけそうです。

写真を撮り忘れましたが、この日は天気が良かったせいか、吹き出し口の温度は30度を超えていました。

課題もいろいろあるし、室内の見た目も含めて、どうも家内には不評です。(苦笑)

試作の結果はまぁまぁですが、賛成が得られそうになく、定常設置まで持っていくか難しそうです。

とりあえず試作の記録を残しておきたいと思います。

課題

・ダクトホースの断熱と取り回し

ダクトホースの最適な直径や長さ、断熱方法の検討が必要ですね

・ソーラーウォールの設置方法(場所)

ダクトホースの取り回しが結構厄介。ダクトホースをできるだけ短くしたいので、

設置場所が限定され、ベランダでは結構邪魔。

発展的課題

・ファンのオンオフの自動化

温度を検知してオンオフするモジュールを入れれば、ファンを自動的にオンオフ

する機能は追加できそうです。