2018年09月の記事

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

賀茂氏と秦氏26

歴史は暦と密接にかかわってきます。ツクヨミ一族はまさに天文博士、月読みの一族であったことは既に紹介した通りです。秦氏もまた、歴史に熟知していたからこそ、「秦」という名にこだわったのではないでしょうか。では、秦氏はどのような歴史を知っていたのでしょうか。結論から言うと、秦氏は地政学的に見ても、おそらく中東からアジアに至る世界の歴史を独自の暦(年代)でつぶさに記録してきたツクヨミ族の分派だったのではないでしょうか。秦国の歴史をもう一度振り返ってみましょう。春秋時代(紀元前770~同403年)、始祖非子のときに、周の孝王に秦(甘粛)を与えられ、紀元前771年、襄公(じょうこう)のとき初めて諸侯に列せられ(秦の初代公となり)、大国へと力を付けていきます。その後、戦国時代(紀元前403~同221年)になって乱世が続きますが、紀元前221年に秦王・政(秦始皇帝)が現れて、中国を初めて統一して、一大国家を築きました。秦氏が秦国の王族の血統であるならば、紀元前8世紀から1000年以上にわたる歴史を知る一族であったと推し量ることができるわけです。で、既に指摘したように、古代イスラエルの衰退と、秦国の台頭は歴史の中で呼応していますから、古代イスラエル人の生き残りがシルクロードのモンゴルの草原地帯に近い秦国の辺りに逃れてきた可能性があるわけです。民族的にも古代秦人は、東西交易の要衝にいたこともあり、コーカサス人種が混ざっていた可能性が高いと見られます。実際、秦の始皇帝の容貌は異彩を放っていたと言います。史記の秦始皇本紀第六に次のように書かれています。秦王為人,蜂准,長目,摯鳥膺,豺聲,少恩而虎狼心・・・“蜂”は“隆”、“准”は“鼻”のことで、鼻が盛り上がっているという意味です。ですから、次のような訳になります。秦王政の風貌は、鼻は高く尖っていて、眼は切れ長、胸は鳥膺(鷹のように突き出ている)、豺(やまいぬ)のような声で、残忍で虎狼のような心をもっている。ひどい書かれようですが、鼻が目立つ人種であったというのですから、コーカサス系であったとしても不思議ではありませんね。私の大先輩の長宗我部友親氏も鼻筋の通った大きな鼻の持ち主でした。すると、弓月の君とその子孫たちは秦国の1000年にわたる歴史だけでなく、紀元前2000年ごろスメルにいたアブラハムからの古代イスラエルの歴史、すなわち2000年以上にわたる歴史すら知っていた可能性すらあるわけです。そして、その歴史の知識が『古事記』と『日本書紀』の節々に表れているように思われます。(続く)

2018.09.30

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏25

なぜ弓月の一族は「秦氏」を名乗ったのか、という問題について整理しておきましょう。・彼らが秦始皇帝の末裔だから。・彼らの作る絹織物が柔らかく「肌」のように暖かいから。どちらもこじつけかもしれませんが、弓月の一族が「秦」という名を大切にしたことは間違いのない事実です。秦は地名から来ていることは既に説明しました。シルクロードの草原の道沿いにあった秦国から来ています。そしてこの「秦」という名前は、中国でも特別な意味を持っていました。というのも、「大秦」と言えば、後漢(西暦25~220年)以後、中国人がローマ帝国およびその東方の領土を「大秦」と呼んだからです。たとえば、大秦王安敦と言えば、ローマ皇帝マルクス=アウレリウス=アントニウス(在位161~180年)のことです。つまり大秦国というのはローマ帝国のことだったわけですね。また唐の時代(618~907年)には、景教(キリスト教ネストリウス派)の寺院は大秦寺と呼ばれました。大秦寺は元々、ペルシャ(中国名:波斯)地方の寺院という意味で波斯寺(はしじ)と呼ばれていたのですが、景教の発祥地が大秦国(ローマ帝国)であったことがわかり、745年に大秦寺に改称されたといういきさつもあります。で、これを捩(もじ)ったような寺が日本にあります。それが広隆寺、別名・太秦寺(うずまさでら)です。京都市右京区太秦(うずまさ)にある真言宗の寺ですが、603年に弓月の君の直系の子孫である秦河勝(はたのかわかつ)が聖徳太子から授かった仏像をまつるために建立した寺であるとされています。太秦と書いて「うずまさ」と読ませるのは尋常ではありません。では、その太秦がどこから来た地名なのかというと、雄略天皇の時代(五世紀前半~後半)、やはり弓月の君の子孫である秦酒公(はたのさけのきみ)が、絹を「うず高く積んだ」ことから、「禹豆満佐=うずまさ」の号を与えられたことに由来すると考えられています。完全に当て字ですね。別の見方をすると、それほど秦氏が「秦」の字にこだわったということなのかもしれません。そのこだわった理由というのが、秦氏が知る歴史にあったのではないかと私には思われます。(続く)

2018.09.29

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏24

このようにして古代イスラム系ツクヨミの一族とみられる弓月族が渡来、秦氏が誕生したわけです。では、「秦」にはどのような意味があったのでしょうか。彼らの主張は、秦の始皇帝の末裔だから「秦」の字を当てたのだということになるのでしょう。では、その「秦」はどこから来たのでしょうか。始皇帝が属する秦人の発祥は、甘粛省(かんしゅくしょう)で秦亭と呼ばれる場所と伝えられています。現在の天水市清水県秦亭郷にあたるそうです。地図を見ると、甘粛省はゴビ砂漠と接しており、シルクロードの要衝である敦煌もここにあります。つまりツクヨミが支配していたシルクロード草原ルートが出身地というわけです。ですから秦一族がツクヨミ一族の一派であっても何ら不思議はないことになります。秦はまた、紀元前778年~同206年まで続いた中国の王朝です。古代イスラエル王国の衰退時期と重なるようにして、現れたのが秦王朝だったわけですね。始皇帝の父は、荘襄王(そうじょうおう)と言って、中国戦国時代の秦の第30代の君主、第5代の秦王でした。ところが、紀元前246年、荘襄王は在位3年という短い期間で死去し、13歳の政(後の始皇帝)が王位を継ぎました。当初は、幼かったので父王の右腕であった呂不韋(りょ・ふい)に政治を任せました。やがて秦王政は実力をつけ、謀反の疑いのあった呂不韋を更迭するとともに、次々と列国を滅ぼして、紀元前221年に中国史上最初の統一国家を築き、自ら始皇帝と称しました。統一後、始皇帝は、重臣の李斯(りし)とともに経済改革や政治改革を断行します。具体的には、従来の配下の一族等に領地を与えて世襲されていく封建制から、中央が選任・派遣する官僚が治める郡県制への全国的な転換(中央集権)を進め、国家単位での貨幣や計量単位を統一しました。また、焚書坑儒による思想統制をしたことでも知られていますね。同時に匈奴の襲来に備えた万里の長城の建設や、秦始皇帝陵の建設などの大事業を行いました。不老不死の妙薬を求めて、徐福を東方の海にあるという三神山に派遣したことは既に述べた通りです。始皇帝は、その東方を巡幸中の紀元前210年に病死しました。息子が後を継いだものの、急激な拡大と強圧政治に対する反動のため、紀元前206年、始皇帝の死後わずか4年ほどで帝国は崩壊してしまいました。ここに秦王朝は終わりを告げましたが、秦氏の人たちは秦王朝の生き残りがおり、それが自分たちの祖先であると主張しているわけです。(続く)

2018.09.27

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏23

弓月の一族がかつてのスメルの同胞であったツクヨミ族の子孫であったとすれば、どうして応神天皇が第七世武内宿禰の平群木菟宿禰や葛城襲津彦を派遣して、彼らを助けたのかがわかってきます。ちなみに葛城襲津彦も武内宿禰の直系であるとされています。武内宿禰の直系ということは、孝元天皇とイカガシコメ(ニギハヤヒとミカシキヤヒメの直系)との間に生まれたヒコフツオシノマコトの直系であるとも言えます。ここにオオナムジとの関係が出てくるんですね。というのも、神武天皇の正妃であるイスズヒメは、オオナムジとタギリヒメの間に生まれたアジスキタカヒコネ(タケツノミ、別名八咫烏・カモノオオミカミ)の孫なんですね。兄は鴨王と呼ばれたクシミカタです。ということは、武内宿禰にも葛城襲津彦にもカモの血が流れているわけです。で、もしオオナムジが私の仮説通りに古代イスラエル人であったならば、弓月の一族とは同族であった可能性が高くなるわけです。つまり武内宿禰に同族を救出させに行かせたと解釈することもできるんですね。時間こそかかりましたが、第七世武内宿禰の助けを得て、救出作戦は見事成功しました。その功が認められたからか、襲津彦は葛城氏の祖となり、かつ娘のイワノヒメは仁徳天皇の皇后となり、履中天皇・住吉仲皇子・反正天皇・允恭天皇の母となりました。葛城と言えば、アジスキタカヒコネ(出雲族と決別した後、タケツノミと名乗ったとみられます)の本拠地です。襲津彦が葛城氏の祖となったのも当然と言えば当然ですね。さて、このようにかつての同胞とみられる賀茂一族に助けられた弓月の一族は、無事に帰化した後、シルクロードの交易で得た知識や技術をいかんなく発揮して、特に養蚕や絹織に従事します。その絹織物は柔らかく「肌」のように暖かいということから「波多」の姓を賜ることになったと『新撰姓氏録』に記されています。ちょっとこじつけっぽいですが、事実かもしれません。長宗我部家に伝わる系図には、弓月の君の息子・普洞王のところに「仁徳帝のときに『波陀』の姓を賜り、その後『秦』と称するようになった」と書かれているそうです。(続く)

2018.09.26

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏22

仲哀、応神両天皇から破格の待遇を受けた弓月の一族。その厚遇もあり、日本への民族大移動を実現させました。どこかモーゼの出エジプトに似ていますね。モーゼも海を渡ってカナンの地を目指しました。少なくとも古代イスラエル人は、民族大移動に長けた一族であったに違いありません。それだけ結束力が強かったということでしょうか。その結束力・団結力がどこから来るかというと、やはりスメル(シュメール)から来ていると私は思います。スメルの都市国家を作った人々は、メソポタミアの地に人類最古とも呼べる比類なき文明を打ち立てた人たちでありました。その文明は、紀元前4000年ごろから約2000年間続いたとみられています。繁栄した文明もやがて衰退へと向かいます。彼らが目指した理想の国家は、メソポタミアでは作ることができませんでした。そこでスメル人たちは、紀元前2000年ごろから、いくつかの部族に分かれて、半ば秘密結社のように彼ら独自の文明と文化を継承・存続させようとしたはずです。正統竹内文書的に解釈すると、その一つの部族は、スメルの大都市スサの王族(スサノオ)の一族です。軍事力・政治力に長けたスサノオのグループは長い流転の末、陸のシルクロードを渡って紀元前1~2世紀ごろ日本の山陰地方に辿り着きました。これが後に出雲族として知られるグループですね。もう一つは、太陽信仰を掲げる祭祀王アマテラスのグループで、彼らは航海術に長けていたので海(あま)族と呼ばれました。後に「あま」が「天」に変わり、天孫族と称するようになったわけです。彼らは海のシルクロードを渡って、同じく紀元前1~2世紀ごろ日本の九州(日向地方)に辿り着きます。これが後に日向族として知られるグループです。そして三つ目のグループが、今回紹介している、天体観測に長けた暦博士(後の陰陽師)を有するツクヨミのグループです。月と関係があるので、歴史上は月氏族、軍事系は弓月族としても知られています。彼らはシルクロードの草原ルートを事実上支配していましたから、おそらく紀元前3世紀ごろから三々五々、日本にもやって来ています。オオナムジもこのルートを使った可能性があります。また、山形に月山があることから、東北の日本海側に渡って来たグループもいたと見られます。そしてツクヨミ族の生き残りが、4世紀後半から5世紀前半にかけて日本に民族大移動してきたというわけです。この三グループの民族移動に関しては、実は『古事記』の中に強烈に示唆されています。それが三貴子誕生の神話です。どういうことかというと、三貴子の生まれ方にヒントがあるのです。三貴子はイザナギの顔から生まれるのですが、アマテラスが左目、ツクヨミは右目、スサノオは鼻から生まれたと書かれています。これはそのまま世界地図のアジアの地形に対応します。世界地図を見てください。アジアに横たわるヒマラヤ山脈が巨大な鼻に見えてきませんか。スメル文明が開花したメソポタミアのチグリス・ユーフラテス両河に囲まれた肥沃な三日月地帯を口に見立ててください。すると、次のような顔が浮かび上がってくるはずです。イザナギの左目は東南アジアを通る海のシルクロード、右目は月氏族が拠点にした敦煌を通る草原のシルクロード、そして鼻はヒマラヤ山脈があるアジアの中央部を通る陸のルートに相当するわけです。この私の説は、早ければ今月か来月に出版される予定の新装版『誰も知らない世界の御親国日本』(出版社ヒカルランド)の前書きの追加改訂版として地図イラスト付きで紹介されることになっています。既に四巻発売されている「次元転換される超古代史」の新装版シリーズ(これが日本精神<心底>の秘密)の第五弾ということになりますね。いつものように出版が正式に決まりましたら、このブログでご案内いたします。この新装版では、ほかにも追加・改訂して、『魏志倭人伝』でなぜ崇神天皇が卑弥呼の「男弟」と呼ばれ、トヨスキイリヒメが卑弥呼の「宗女」と呼ばれたのかも系図を使いながら丁寧に説明しています。記紀の専門家の方でも見落としている事実が指摘されていますので、専門家の方も是非お読みください。それにしても、アジアをイザナギの顔に見立てた可能性があることは、私にとっても大きな驚きでした。『古事記』の編纂者は既に8世紀に、このように世界地図を見ることもできたし、それを物語に組み込むこともできたスーパー作者であったと舌を巻かざるを得ませんね。(続く)

2018.09.25

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏21

スメル(シュメール)に源流を持つツクヨミ族で、かつ古代イスラエルとも関係が深いとみられる弓月の君(融通王)が日本に渡来・帰化するに当たっては、三段階あったように思われます。第一段階は、弓月の君が渡来する前に、彼の父・功満王が仲哀天皇の時代に来日したというシナリオです。仲哀天皇の時代とは、4世紀半ばから後半にかけてですね。これは9世紀に書かれたとされる『新撰姓氏録』によるもので、第14代仲哀天皇の8年に功満王が公式訪問したと書かれています。前出の私の大先輩である、長宗我部家17代当主の長宗我部友親氏によると、長宗我部家の系図には、功満王は「仲哀帝八年帰化」と記されているそうです。二段階目は、巧満王の息子・弓月の君が第15代応神天皇の時代に渡来したというものです。応神天皇の時代とは、4世紀後半から5世紀前半のことです。これは『日本書紀』の記述によるもので、応神帝14年に弓月の君が百済から来朝して天皇に窮状を訴えたと書かれています。弓月の君は120県の民と共に日本に帰化したいと思っているが、新羅の妨害により加羅国に留まっている状況だというんですね。応神天皇は早速、葛城襲津彦を加羅国に派遣して状況の打開を図りますが、三年経っても襲津彦は帰ってきませんでした。そこで応神天皇は、新羅を討つために平群木菟宿禰(へぐりのつくのすくね:竹内氏によると、第7世武内宿禰)と的戸田宿禰(いくはのとだのすくね)が率いる精鋭部隊を加羅に派遣、新羅との国境に展開させました。これを恐れた新羅の王が弓月の君の民が移動するのを妨害することをやめたため、襲津彦と共に弓月の君の民が大挙して移住することになったのだといいます。これが第三段階です。それにしても、第七世武内宿禰を派遣するなど、破格の扱いであったように思います。120県の民とは、一体何人の民なのかわかりませんが、民族大移動であった可能性もあります。現代でしたら、流入する難民として大問題になったかもしれません。武力や技術に長けた人々であれば、庇(ひさし)を貸して母屋を取られるような事態になるかもしれませんものね。異民族であったらなおさらです。しかしながら、もし弓月の君がツクヨミ族であったのなら、話は違ってきます。ツクヨミは、記紀神話を読めば分かるように、イザナギを王としたスメル(シュメール)の三系統の子孫の一つです。イザナギの三貴神は、アマテラス、ツクヨミ、スサノオでしたね。かつての同胞であれば、受け入れる側が破格の扱いをしたとしても、納得がゆきます。スサノオもオオナムジを見た瞬間に「葦原色許男」、すなわちスメルの同胞であると看破したからこそ、最終的に出雲国の正統な王位継承者である末子スセリビメの婿として認めたわけです。ちなみに長宗我部家の系図には、弓月の君の項目にも「応神帝14年、120余の県の民を率いて帰化」と書いてあるそうです。(続く)

2018.09.24

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏20

月氏族と弓月の君にどのような関係があったかははっきりとはわかりませんが、「月」が付く以上、どちらもツクヨミ系であった可能性は高いように思われます。口伝継承者竹内氏によると、ツクヨミ一族の中で三日月のシンボルを持つ月弓命が軍事の神であったといいますから、弓月の君はかつて、ツクヨミ一族の軍事王の系統であったのかもしれません。『日本・ユダヤ封印の古代史2』を書いたケン・ジョゼフ氏によると、秦氏の先祖である弓月の君は、景教(ネストリウス派キリスト教)の拠点であった中央アジアの弓月国の出身であったのではないかといいます。この景教徒については、以前から古代イスラエルの失われた10支族であったのではないかとする説があります。たとえば、ニューヨーク生まれのユダヤ人で日本ユダヤ教団のラビ(教師)を務めたマーヴィン・トケイヤー氏によると、景教徒の多くは自分たちがイスラエルの失われた部族の子孫であると信じ、実際にイスラエル人特有の風習の中に生きていたといいます。トケイヤー氏が挙げた具体例は次のようなものです。・景教徒たちは古代イスラエル人と中近東の人々の言語であったアラム語を話した。・旧約聖書に禁じられている食物を口にしなかった。・景教徒の名前には、ゼカリア、ウリヤ、マタイなどイスラエル人特有の名前が多い。・景教徒には古代イスラエル人と同様、「10分の1献金」、また犠牲の風習があった。・古代イスラエル人と同様に、安息日を守り、安息日には料理を作らず、料理のための火も使わなかった。・景教徒は過越しの祭を守り、生後8日目の子供に割礼を施した。・断食の日をイスラエル人と同様に実施し、至聖所も持っていた。・古代イスラエル特有の風習である「のがれの町」(誤って人を殺した人を、復讐する者の手から守るために設置された町)の風習があった。確かにこれだけ類似点があると、景教徒は古代イスラエル人の系統であった可能性は高いように思われます。しかも景教がアジアに広まっていくのは、ちょうど月氏族がバラバラになり、歴史の表舞台から消えていく時期と符合しています。少なくとも月氏族がいた中央アジアという地において、古代イスラエルの風習を持つ景教徒がいたのは間違いのない事実でしょう。そう考えたときに、『日本書紀』に記されている弓月の君の記述が大方正しいとすると、再び一つの仮説が浮かび上がってきます。紀元前206年に滅ぼされた秦の王族の末裔である秦の一族は、古代イスラエル人の子孫の一族であるツクヨミ系の月氏族と合流し、アジア各地を流転します。思い出してほしいのは、秦が中国史上初の中央集権国家を樹立したとき、月氏族が敵対関係ではなく、中国の北方で共存していたことです。もし同系統(つまりツクヨミ系、あるいはスメルのスサノオ系)の一族であれば、生き残った秦の一族が月氏族を頼ったとしても不思議はありませんね。ところがその月氏族も衰退し、3世紀末までにはバラバラになっていくのですが、秦の一族は4世紀の後半、朝鮮半島の南にある加羅国まで逃れ、弓月の君(融通王)は日本への亡命を希望するわけです。(続く)

2018.09.23

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏19

このように、紀元前3世紀から3世紀までの約500~600年間にわたって、シルクロード交易で栄えた、月読み、星読みができるツクヨミ系の月氏族が、シルクロードに沿うようにして君臨していたわけです。その多大な影響は、今日の国旗にも見られるように思います。たとえば、パキスタン、シンガポール、マレーシア、モルディブ、アルジェリリア、トルコ、チュニジアといった国旗には月や星があしらわれています。もちろん月や星は今日のイスラム教国家のシンボルとして使われることが多いのですが、もともとシルクロードの交易で栄えたツクヨミ族がもたらしたシンボルである可能性もあります。それが13世紀から20世紀まで君臨したイスラム国家であるオスマン帝国を介して広まったのかもしれないわけです。イスラム教も、既に説明したように、イスラエルの民の祖アブラハムの最初の子であるイシュマエルの子孫ムハンマドが興した宗教です。つまりイスラム教もユダヤ教もキリスト教も、アブラハムを「信仰の父」とする同系統の一神教とも言えることになります。その大本は、スメルの多神教であることは疑問の余地もありません。で、イスラム教もユダヤ教も月や星を読む一族であり、独自の暦を持っていました。イスラエルの国旗もまさに星(六芒星)でしたね。ですから、どちらもツクヨミ一族の分派であった可能性が強いわけです。月は新月の日に始まり、年は秋分の日ごろに始まるというユダヤ暦も、ツクヨミ暦のひとつであると思われます。同様に一年(354日)を12か月に分け、断食月(9月)や巡礼月(12月)を設けるイスラム歴もツクヨミ暦の一つとみることもできます。しかしながら、そのツクヨミ系の月氏族も次第に衰退し、実質的に3世紀以降は歴史の表舞台から姿を消します。ところが、日本の古代史において、月氏族の生き残りと思われる一族が4世紀後半に突如現れます。それが弓月の君であったわけです。(続く)

2018.09.21

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏18

イシク湖周辺に逃れてきた大月氏は、もともとそこにいた塞族(そくぞく)の王を倒して、一時その地を支配しました。しかし紀元前2世紀に遊牧国家・烏孫(うそん)に追われて、さらに西へと逃れ、アム河畔に移ります。そこで大月氏はアム川の南にある大夏を征服、東西交易で繁栄して一大国家を樹立します。大国家は100年ほど続きましたが、大月氏の諸侯の間で争いが生じ、内部分裂。それでも主にクシャーナ朝として3世紀ごろまで存続したことがわかっています。一方小月氏も、チベット高原からパミール高原にかけて存続していたことが、三世紀の三国時代の記録に残っています。このように歴史を読むと、月氏は紀元前3世紀ごろから敦煌を中心とするシルクロードの重要拠点を支配した一族で、3世紀ごろまでの約600年近くにわたってシルクロードの要衝を抑えていたことがわかります。シルクロードに拠点があったわけですから、当然中東から東へのルートも熟知していたと考えるべきです。しかも氏族の名前から考えても、彼らは月を読む、すなわち天体から暦を読む人たちであったわけです。間違いなくツクヨミ族の一派ですね。その中の一群の中に大国主ことオオナムジがいたのではないかと私は睨んでいます。オオナムジはおそらく紀元前1世紀ごろ活躍した月氏族(月読族)の子孫であったのではないでしょうか。それも葦原国(スメル)に起源をもつツクヨミ系古代イスラエル人であった可能性も否定できませんね。彼はシルクロードを使って日本に渡来、ツクヨミ族や古代イスラエルの医術や国作りの知識を持っていたからこそ、スサノオに抜擢されて出雲国の王に慣れたのではないかと思っています。そうすると、巨大神殿建造や神在月の儀式がなぜオオナムジの国で行われたのか説明がつきます。また、古代イスラエルの血を引くからこそ、オオナムジの子タケミナカタが祭神として祀られている諏訪大社でも古代イスラエルの儀式を彷彿とさせる御頭祭や御柱祭が開かれるようになったのだとしたら辻褄が合います。(続く)

2018.09.20

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏17

仮にツクヨミ暦を駆使できるツクヨミ族の一派が古代イスラエル人だとしたら、一つの仮説が浮かび上がってきます。それは次のようなシナリオです。スメルの衰退とともに、中東(パレスチナ)に新国家樹立を目指したツクヨミ系に属する古代イスラエルの人々は、スメルの多神教文明から派生したユダヤ教を信じる独自の文化を形成しました。そして紀元前10世紀にダビデとソロモンによって中東に巨大な統一国家を持つに至りましたが、ソロモン王の死後、部族間の抗争が勃発して、北の10支族がスラエル王国(北王国)を南の2支族がユダ王国(南王国)をそれぞれ作り分裂しました。やがてアッシリア帝国が勃興すると、紀元前722年ごろ北王国が滅亡、アッシリアなどに服属する形で辛うじて存続していた南王国も紀元前586年には神殿を含む首都エルサレム全体が破壊されて、事実上崩壊します。国を失った古代イスラエルの人々はバラバラになり、支族ごとに、あるいはある程度支族が集まって合流しながら生き残りを図ったのではないかと思います。それこそ一部はシルクロードで行商・交易をしながら、独自のコミュニケーション網やシンジケートのような組織を作ったに違いありませんね。その中である程度歴史の舞台に記録を残したのが月氏です。月氏族は、紀元前3世紀から1世紀ごろにかけて東アジア、中央アジアに存在した遊牧民族で、月氏という国家も作りました。秦の始皇帝の時代に、中国の北方を支配していたのはこの月氏だったんですね。秦と事実上共存していたところがミソです。同じ系列の一族同士ですみ分けていた可能性が出てくるからです。その後、秦が紀元前206年に滅亡し、月氏国も紀元前2世紀、王が匈奴に殺され崩壊します。王が殺された月氏は二手に分かれ、ひとつがイシク湖周辺へ逃れて大月氏となり、もうひとつが南山羌(現在の青海省)に留まって小月氏となりました。(続く)

2018.09.19

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏16

日本にやってきたとみられる古代イスラエル人とツクヨミの一族――。果たしてこの二つの部族には何らかの関係があるのでしょうか。実は非常に関係があるのではないかと私は考えています。その根拠は、やはり「暦(こよみ)」なんですね。古代イスラエルの12支族はそれぞれの部族の月を持っていた可能性があることは、前日に述べました。一方、正統竹内文書の口伝継承者である竹内睦泰氏によると、ツクヨミ族も満ち欠けする月に対応する支族がドンドン枝分かれして存在したといいいます。イスラエルの支族にそれぞれの月があるように、ツクヨミ部族にもそれぞれの月があったことになります。それぞれの月に対応する12支族と、月の満ち欠けの数だけそれぞれの支族がいるのとでは意味が違うではないかと言われると思いますが、ツクヨミの一族はそれだけ月を大事にしていたわけですから、それぞれの月に対応する支族を持っていたとしても不思議ではありませんね。もしかしたら、ツクヨミの一族から枝分かれして生まれたのが、イスラエル12支族であったかもしれないわけです。正統竹内文書の口伝によると、ツクヨミの一族もシュメール(スメル)に居たのです。そのスメルの多神教から分派してアブラハムが一神教を作って行きましたね。必ず何か共通項があるはずです。そこで私が着目したのは、ツクヨミ暦です。ツクヨミ暦と言っても、御存知ない方が多いと思いますが、前出の竹内氏によると、一年に二歳分年を取る春秋暦という「暦」だそうです。1~3月が春、4~6月が夏、7~9月が秋、10~12月が冬で、7月1日に年が変わるのです。たとえば『日本書紀』を見てみましょう。神武天皇は「76年春3月11日に127歳で崩御した」と書かれていますが、畝傍山に埋葬されたのは「翌年秋9月12日」と一年半後になっています。一年半はちょっと長すぎるような気がしますが、もしこれが7月に年が変わる春秋暦であれば、「翌年9月」は「同じ年の9月」であり、ちょうど半年で埋葬されたことになり、合点が行きますね。そのほかにも一年に二度年齢を重ねる春秋暦の形跡は、あちこちに見受けられます。歴代天皇が晩年になると、あるいは在位年の半ばくらいで急に事績を記した年号が約20~30年ほど飛ぶからです。たとえば崇神天皇は崇神17年くらいまでは多くの事績が記されているのですが、晩年になるといきなり事績を示す元号が崇神48年に飛びます。31年間の事績が飛ばされているんですね。同様に安寧天皇は27年間、孝昭天皇39年間、孝安天皇36年間、孝霊天皇40年間、孝元天皇35年間、開化天皇32年間、それぞれ後半生において事績空白期間が生じています。どう考えても、在位期間を水増しするための工作を施していますね。その工作に使ったのが、ツクヨミ暦である春秋暦であったわけです。春秋暦と一年暦を混ぜていた可能性があります。つまり、最初のころは通常の太陰暦を使って、元号も一年に一回だけ年を重ねていくのですが、それぞれの天皇の後半生においては、部分的にツクヨミ暦に変換するなどして、在位年数を長く見せかけていたというわけです。道理で、歴代天皇が100歳を超える長寿であったはずですね。「100歳を超える」と聞いて、『旧約聖書』の記述を思い出さないでしょうか。アブラハムも100歳を超えて、妻サラが90歳のときにイサクを授かったと書かれていましたね。これをツクヨミ暦で換算し直すと、アブラハムが50歳、サラが45歳のときに、初めて子供を授かった、となります。これなら納得いくでしょ?『旧約聖書』はツクヨミ暦を知る人が書いた可能性があるのです。では950歳まで生きたノアはどう説明するのか、と意地悪な質問をする読者もいるかもしれませんね。おそらく950歳は一年に12回年齢を重ねる「月暦」を使ったに違いありません。「月暦」は私が勝手に作った言葉で、月の満ち欠けの一周期ごとに一歳年をとります。950を12で割ると、約79歳となります。これも妥当な線です。それでも、当時としてはかなり長寿であったと言えます。その後『旧約聖書』ではアブラハムの時代に春秋暦が採用され、それはモーゼの時代まで続き、ダビデやソロモンの時代を描く時は、通常の一年暦にされたのではないでしょうか。『日本書紀』と似たり寄ったりですね。ということは、『旧約聖書』も『日本書紀』もツクヨミ一族が持つ様々な暦を都合よく活用・駆使して書かれていた可能性があるわけです。どうしてそう言うことができたかというと、ツクヨミ族には専門の天文学者(暦博士)がいて、暦を自由自在に操る知識と術を持っていたからだと私は考えています。(続く)

2018.09.17

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏15

もしオオナムジ(大国主)がヨルダン川東岸地域を分配されたダン族出身であれば、大国主が国譲りの際に「ヨシュア記」に出てくる巨大神殿の話を持ち出したという説にも説得力が出てきます。そのヒントとなるのが、やはり「ヨシュア記」第24章に出てくるシケムの集会・儀式です。ヨルダン川東岸地域の人々による巨大神殿建造騒ぎの後、二度とこのような騒ぎが起こらないようにと、12支族の結束を強めるため、おそらく年に一度、カナンの中心であるシケムに全支族が集まり、イスラエルの神であるヤハウェのみを礼拝するという契約更新の儀式をするようになったのです。何となく出雲の神在月の儀式に似ていますよね。出雲では、旧暦10月は神無月ではなく神在月と呼ばれます。すべての神々が出雲に集まるからですね。出雲大社や出雲の他の神社では旧暦10月10日の夜、国譲りの舞台となった稲佐浜で、全国から参集する神々を迎える「神迎祭」が行われます。その後、旧暦10月11日から17日まで出雲大社で五穀豊穣や人々の縁結びなどについて相談する「神々の会議」が開かれるとして、その間「神在祭」が執行されます。その後、今度は同17日と26日の二回にわたり、神々を送る神等去出祭(からさでさい)を執り行います。17日には大社から、26日には出雲から神々がさっていくからだそうです。このように10月の長い期間にわたって、すべての神々が出雲に集合、その他の地域では神がいなくなることから、旧暦10月は神無月と呼ばれるようになったと伝えられています。イスラエル12支族を神々、シケムを出雲と考えると、一年に一回すべての神(支族)が聖なる場所である出雲(シケム)に集合し、縁結び(支族の団結)などについて神々の会議(神ヤハウェとの結びつきを確認し、支族の団結を強める集会)が開かれるわけです。神在祭はまさに、シケムで毎年行われていたとみられる古代イスラエルの儀式を再現しているのかもしれませんね。しかもその旧暦10月を神在月と呼ぶ地域が出雲以外にもう一か所あります。そう、それが御柱祭や御頭祭を継承している諏訪大社の周辺地域なのです。では、どうしてこうした儀式や慣例が、オオナムヂがダン族であることを示唆しているかというと、10月がダン族の月だからです。カバラ(ユダヤ教の神秘説を伝える口承や伝承)によると、イスラエル12支族は12の月をそれぞれ示す「部族の月」を持っているといいます。その説を採用すると、ユダヤ暦の10月、もしくは10は、ダン族を指します。神在祭が開かれるのも旧暦10月でしたね。そのダン族の紋章は蛇。出雲の神迎神事では龍蛇神の先導で八百万の神々がやって来ることになっています。これはただの偶然でしょうか。偶然でないならば、オオナムジは古代イスラエルのダン族出身で、その子タケミナカタと共に、古代イスラエルの歴史と儀礼を熟知していたのではないかという仮説が成り立つはずです。国譲り神話によると、オオナムジは出来上がった巨大神殿に籠り、神饌(供物)をたてまつり、火きり(枯れたヒノキなどの木口に棒を当てて、激しく擦り揉んで火を出すこと)の儀式に則って火を焚いたといいます。この儀式の様子が古代イスラエルの燔祭に似ているように思います。そもそもオオナムジが事実上、「国作り」で建国した出雲国の六角形の亀甲紋には、古代イスラエルの六芒星が隠されていると見ることができますからね。古代イスラエルを彷彿とさせる祭がオオナムジとタケミナカタを介して出雲と諏訪に残ったと考えたときに初めて、諏訪と出雲の奇祭の謎が解けるように私には思えます。それでは、古代イスラエルとツクヨミ族との関係はどうなっているのでしょうか。(続く)

2018.09.16

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏14

正統竹内文書の口伝をもってしても出自がわからないというオオナムヂ――。その出自を臭わせるようなヒントは記紀神話の中で「葦原色許男」の「葦原国(スメル)」以外にあるのでしょうか。実はそれらしいヒントが「国譲り神話」などの中に隠されています。一つは、オオナムヂが出雲国を平定したタケミカズチに対して、降服する代わりにある条件を出したことと関係します。それは自分のために巨大な神殿を建造することを求めたことです。なぜオオナムヂは自分のための巨大な神殿建造にこだわったのでしょうか。素直に解釈すれば、出雲国の国作りに多大な貢献をしたオオナムヂが、功名心などからその業績を後世に伝える大きなモニュメントを作ってほしかったのだろう、と読むことはできます。しかしながら、もしオオナムヂが古代イスラエル人の血を引く人物であったならば、「巨大な神殿」にはその血統に結びつくような理由があったことが考えられますね。そこで私は『旧約聖書』にそのような物語が書かれていないかどうか調べてみました。すると、「ヨシュア記」の第22章に次のような逸話を見つけることができました。時代は、イスラエルの統一王朝ができる前、紀元前12~13世紀のことでしょうか。モーセによる「出エジプト」に成功したイスラエル12支族は、荒野をさまよった後、モーセの後継者ヨシュアが軍事的指導者となった時代にカナン(パレスチナのこと)の地に侵攻、その地を武力で征服しました。そのときクジによって各支族に領地が分配され、ルペン族とガド族、それにマナセ族の一部にはヨルダン川の西岸ではなく、東岸地域が与えられました。つまりイスラエル12支族は、ヨルダン川を挟んで東西に分断されたわけですね。この分断があらぬ疑惑と摩擦を生じさせます。直接の発端は、ヨルダン川東岸地域を分配されたルペン族とガド族、それにマナセ族の一部が、ヨルダン川西岸地域に移住した他の支族と同胞であることを示す証として、ヨルダン川のほとりに「大きくて遠くからも見える祭壇」、つまり巨大神殿を築いたことでした。同胞の証として建造した巨大神殿でしたが、ヨルダン川西岸地域の支族たちは、そうは考えませんでした。「東岸地域の人たちが勝手にイスラエルの神ではない異なる神に捧げようとする祭壇を築いた。それはイスラエルの神に対する反逆である」として東岸地域の支族を攻め滅ぼそうとしたんですね。慌てたのは東岸地域の人たちです。西岸地域の同胞たちに、自分たちを攻め滅ぼさないように必死で説得します。「ヨルダン川が境となってしまったからには、将来あなたがたの子孫が私たちの子孫に向かってイスラエルの神とは関係のない民であるとみなすかもしれない。そうならないように、同じイスラエルの神に仕えていることを示す証拠として祭壇を築いたのです」と。一度は攻め滅ぼそうとした西岸地域の人々ですが、東岸地域の人たちの必死の説明に納得して、矛を納めました。この「滅ぼされかかった東岸地域の人々」が、出雲族のオオナムヂに心情的に重なります。オオナムヂにとって日向族は敵ではなく、同胞であったはずです。それはそうです。オオナムヂは日向族アマテラスの娘(タギリヒメ)とも結婚していますからね。ところが、奇襲作戦で日向族に滅ぼされかけたわけです。オオナムヂには同じ民でありながら攻め滅ぼそうとするのか、という憤慨の気持ちがあったのではないかと思います。それぞれたどった道は異なったが、同じようにスメル(葦原国)から日本(葦原中国)に辿り着いた同胞ではないか、とオオナムヂは主張したかったのかもしれません。血縁においても親密であるはずなのに、オオナムヂをあたかも敵であるかのように扱うだけでなく、実際に日向族は武力で侵攻してきたのですから、オオナムヂが憤る気持ちもわかりますね。そこでオオナムヂは「ヨシュア記」に記されている巨大神殿の話を引き合いに出して、同じ仲間、同胞であったという証拠として、あるいはささやかな抵抗の意味を込めて巨大神殿の建造を交換条件にしたのではないでしょうか。しかも、これは次回説明しますが、オオナムヂはヨルダン川東岸地域を分配されたダン族の出身であった可能性も高いのです。(続く)

2018.09.15

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏13

諏訪の土地神である洩矢の神についても紹介しておきましょう。室町時代初期に書かれた『諏訪大明神画詞』などによると、出雲のタケミナカタが諏訪に侵入した際、この地に以前から暮らしていた洩矢神を長とする先住民族が天竜川河口に陣取って迎え撃ったが、負けてしまったそうです。この戦いに勝ったタケミナカタは諏訪明神となり、その末裔とされる神氏(みわし:後に諏訪氏)が代々、諏訪大社上社の大祝(おおほうり)という諏訪明神の依代(よりしろ)を務めました。一方、戦いに敗れた洩矢神の末裔とされる守矢氏は代々、筆頭神主である神官長を務めたというんですね。実際にタケミナカタと洩矢神の一族との間で戦いがあったのかどうかわかりません。『古事記』によると、タケミナカタは痛手を負い、敗走して諏訪にやってきたわけですから、洩矢神の一族と戦う余裕などなかったと思います。むしろ保護を求めに来たと考えたほうが、自然ですね。で、私が推論した物語は次の通りです。タケミカヅチに追われ諏訪まで逃げてきた、古代イスラエル人の血を引くタケミナカタは、諏訪の地で同じく古代イスラエル人の血統を引き継ぐ洩矢神(守矢氏の祖先)に助けを求めた。日向族のタケミカズチも出雲族のタケミナカタを追って諏訪に攻めてきましたが、洩矢神の一族と争いになることを避け、その代りタケミナカタを諏訪の地から出さないという条件で和睦したのではないでしょうか。タケミナカタの父オオナムヂが古代イスラエル人で、洩矢神の一族も古代イスラエルから渡来した人たちであれば、この物語は成り立ちます。むしろそう考えたときに初めて、諏訪大社の御柱祭と御頭祭が説得力を持って結びつきます。イサク奉献伝承を神事にして残したのが御頭祭であり、そしてイサク奉献伝承の地であり、まさにその場所であるモリヤの丘(ソロモンの神殿は、アブラハムが息子イサクを神に捧げようとしたという「アブラハムの岩」の上に建設されたとされています)にソロモンが神殿を建てたという伝承を神事にしたのが御柱祭であるわけです。それ以外に、この二つの奇祭を結びつける説明をすることはできませんね。御柱祭と御頭祭はセットであることに意味があるのです。次に、オオナムヂが古代イスラエル人であることを示す何らかの証拠があるかどうかを見ていきましょう。(続く)

2018.09.14

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏12

イサク奉献伝承と御頭祭は、もちろん細部では異なりますが、イメージ的に非常に相似点があるように思います。神官長が葦の束をばらばらと床に敷いて筵のようにして「御神」と呼ばれる子供を置いたのは、アブラハムがイサクを燔祭用の薪の上に乗せた行為に似ています。「御神」も御贄柱と共に置かれるわけですから、イサクも「御神」も神への生贄であったことがわかります。しかも二人とも縄が掛けられ、刃物が登場するところまで同じです。御頭祭の儀式のクライマックスに至ると、周囲の男たちから「まず、まず」という意味不明の言葉が投げかけられるのと同じようなタイミングで、アブラハムは「天の御使い」から「アブラハム、アブラハム」と声を掛けられます。その後、「御神」とイサクの縄が解かれて解放されるのも同じですね。アブラハムはイサクの代りに羊を捧げたように、御頭祭では鹿やウサギなどの動物が捧げられています。そして決定的なのは、御頭祭が行われる上社前宮の裏手には守屋山という、イサクがあわや生贄にされそうになったモリヤの丘とほぼ同じ発音の山があることです。御頭祭の別名がミシャクジ祭と呼ばれることも意味深です。ミシャクジ神とは木や石に降りる精霊であるとされ、ミサクチ神とも呼ばれています。『諏訪神社 謎の古代史』を書いた古代史研究家の清川理一郎氏によると、ミサクチをM・ISAKU・CHIという文節に分けて考えると、Mは接頭語で、CHIは接尾語であるからISAKU(イサク)が浮かび上がってくるといいます。清川氏の説が正しいとすると、ミチャクジ神とは、御イサクの霊(神)という意味である可能性が出てきますね。こうした諏訪地方に伝わる奇祭や儀式、記紀などの伝承、『旧約聖書』の記述を、正統竹内文書の口伝に照らし合わせて見ていくと、そのすべてを結びつける一つの物語が浮かんできます。次回はその物語を説明しましょう。

2018.09.12

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏11

イサク奉献伝承が記されているのは、「創世記」の第21章と第22章です。ソロモンがモリヤの丘に神殿を建造する1000年ほど前の紀元前1800~2000年ごろのことだと思われます。ちょうどスメル文明が衰退しはじめたころですね。おそらくこのころから、スメル人たちはいくつかのグループに分かれて、世界中に散って行ったのではないでしょうか。さて、その約3800~4000年前の話です。洪水を生き延びたノアの子孫のうち、スメルの主要都市ウルで生まれたアブラハムは、サラを妻に迎えますが、なかなか子供が生まれませんでした。やがてアブラハム一家はスメルの都を離れ、長い苦難の末に「神との約束の地」であるカナン(パレスチナ)に辿り着きます。アブラハムが100歳になったとき、90歳のサラはようやく一人息子のイサクを産みます。イサクは、先に生まれた妾の子であるイシュマエルと共に、すくすくと成長します。ところがある日、神はアブラハムに最愛の息子イサクをモリヤの地に連れて行き、指定された山で燔祭(古代ユダヤ教で、供えられた動物を祭壇で全部焼いて神に捧げること)の供え物としてイサクを神に捧げるように告げたんですね。この一神教の神は、結構残酷なことをしますね。せっかく生まれた正妻との子を人身御供にしろというわけです。アブラハムは唯一絶対神に背くわけにはいきません。翌朝、彼はロバに鞍を置き、捧げものに用いる薪を割り、息子イサクを連れてモリヤの丘に向かいました。神が示したモリヤの山に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、薪を並べ、不安がる息子イサクを縛って祭壇の薪の上に載せました。そしてアブラハムが手を伸ばして刃物を取り、息子を殺そうとしたそのとき、天から「主の使い」が「アブラハム、アブラハム」と呼びかけました。アブラハムが「はい、ここにいます」と答えると、御使いは次のように告げました。「その子を手に掛けてはならない。何もしてはならない。あんたの一人息子さえ、私のために惜しまないので、あなたが神を畏れる者であることが、今わかった」その言葉を聞いたアブラハムが周囲を見回すと、後ろの木の茂みに角を引っかけて逃げられなくなった一匹の牡羊がいることに気がつきました。そこで彼はその牡羊を捕え、イサクの代りに燔祭の供え物にします。すると御使いは再び天からアブラハムに呼びかけます。「私は自らにかけて誓う、と主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の一人息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。地上の諸国民はすべて、あなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである」以上が『旧約聖書』に書かれたイサク奉献伝承と言われる物語です。突っ込みどころ満載ですが、ここではあえて取り上げません。面白いところは、御頭祭と多くの相似点があることですね。それは次のブログでご説明しましょう。(続く)

2018.09.11

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏10

諏訪大社の御頭祭は、毎年4月15日に上社前宮の十間廊で行われる奇祭です。春の耕作前に地母神であるミシャクジの神に豊作を祈念する神事なのですが、かつてはウサギやシカ、イノシシが供される贄(にえ)の神事でもあったそうです。江戸時代の国学者で紀行家の菅江真澄が残した資料には次のように書かれています。・十間廊に鹿の頭が75頭分、まな板の上に並べられ、神長官が葦の束を解き、葦をバラバラにして敷くと、そこに御杖柱(みつえばしら)と呼ばれる先の尖った杖、長さ1メートル50センチほどの柱が立てられます。・そこへ「御神(おこう)」と呼ばれる八歳ほどの子供が紅の着物を着て現れます。人々は力を合せて、その子を御杖柱に手を添えさせたまま押し上げて葦のむしろの上に置きます。・裃(かみしも)を着た男が小さな綿の袋から藤刀を取り出して、抜き放ったものを神官長に渡します。・神官長が藤刀で柱に刻みを入れたり、枝を結んだりするなどの儀式を行い、神官たちが祓詞(はらえことば)を奏上します。・北にある神子屋から奏せられ、柏手が三つ聞こえると、神楽が止みます。すると、神官長が桑の木の皮をよって結んだ縄を子供(御神)に掛けます。そのとき、周りの男たちが「まず、まず」と声を掛けます。・燭台の灯りの中で、箱に入った祝文を読み終えると、礼服を着た男が「御神」を背負って退出します。・ここで「諏訪の国の司」の馬を速く走らせ、その後を、御贄柱を担ぎ、「御神」を背負った男が続きます。同時に「お宝」と言いながら、袋に入れた鈴を木の枝にかけた男がゆっくりと走り、七回回ると、皆帰ってしまいます。・縄を掛けられた「御神」は、神官長の屋敷にある神社の前で縄を解かれて、解放されます。以上が御頭祭の概要ですが、何とも奇妙な祭です。聞くところによると、この祭りを司る神官長ですら、この祭りの儀式が何のことなのか、正確にはわからないといいます。しかしこの難解な儀式の謎を解くヒントになりうるのが、『旧約聖書』に書かれた「イサク奉献伝承」なんですね。(続く)ところで昨日、秋山氏から面白い話を聞きました。なぜ1923年に関東大震災があってから現在に至るまで、関東で大震災が発生しなかったかというと、関東地方に住む人々の顕在意識の中にはまだ、大震災に対する危機感が残っているからではないかというんですね。逆に言うと、そこに住む人々の顕在意識から危機感がなくなり、潜在意識に落とし込まれてしまうと、大地震が起きやすいということになります。「天災は忘れたころにやって来る」とはまさにそのことを言っているわけですね。実はこれこそシンクロニシティのメカニズムなのではないでしょうか。昨日の講演会では一年半以上前に出版された、秋山氏との共著『シンクロニシティ「意味ある偶然」のパワー』も五冊だけ持って行ったのですが、アッという間に売れてしまいました。シンクロニシティという因果律に基づかない現象に興味を持ち、真剣に学んだり研究したりしてくれる人が増えてくれればいいなと思いました。

2018.09.10

コメント(0)

-

日本サイ科学会と新装版第四弾の発売

昨日は日本サイ科学会本部主催の秋山眞人氏の講演会に参加してきました。50人ほど入る会議室が満席になっていましたね。講演テーマは「40年余の宇宙文明コンタクトから判ってきたこと、異星人と意識」でした。まさに新刊『Lシフト』と絡む講演内容だったので、私もちゃっかり後ろの席で、この新刊と、昨年秋山氏との共著で出版した『シンクロニシティ「意味ある偶然」のパワー』を少部数ですが販売させていただきました。お釣りの計算で戸惑うなど拙い売り子でご迷惑をおかけしましたが、ご購入ありがとうございました。便宜を図ってくれた日本サイ科学会事務局長の小林泰樹氏をはじめ関係者の方にも厚く御礼申し上げます。肝心の秋山氏の講演は、相変わらず軽快で面白く、あっという間の二時間半でした。特に興味深かったのは(本題とは外れていましたが)、大相撲の力士が行う四股などの準備運動が、実は非常に霊的な意味がある所作っであると秋山氏が話していたことです。それぞれの所作には生霊を退散、もしくは浄化させる効力があるとか。大相撲恐るべし! 準備運動としてではなく、儀礼として意味をちゃんと分かってやれば、効果てきめんではないかと思います。行司が発する「はっけよい」の掛け声も、「八卦良い」という易占いの意味であることは最近知ったばかりでした。まさにスピリチュアルな祭事が大相撲なんですね。さて、一昨日頃から紀伊國屋では新装版『正統竹内文書口伝の秘儀・伝承をついに大公開!』が発売となりました。新装版鼎談シリーズの第四弾。私はこの第四弾と第三弾が特に気に入っています。紀伊國屋書店の売れ筋ランキングを見ると、昨日、今日と人文全体では32位、精神世界では5位と健闘しています(ちなみに『Lシフト』も人文全体で29位、精神世界では4位でした)。アマゾンでは昨日現在ではまだ発売されていませんでしたから、ちょっと発売日にずれがあるようです。この第四弾の後、『誰も知らない世界の御親国』も新装版として、早ければ今月中にも発売される予定です。この新装版には、これまで誰も書かなかった、三貴子誕生神話の解釈を含む「新しい前書き」も追加されていますので、ご期待ください。

2018.09.09

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏9

ご存知のように諏訪大社の御柱祭は、七年毎の寅と申の年に宝殿を新築し、社殿の四隅にあるモミの大木を立て替える日本屈指の奇祭です。長さ約17メートル、直系約1メートル、重さ10トンを超える、合計16本の巨木が山から切り出され、人力だけで四つの神社まで曳いて運ばれます。このように非常に勇壮な祭なのですが、その起源はよくわかっていません。写真は切り出された御柱です。しかしながら、これと非常によく似た記述が『旧約聖書』の「ソロモン神殿の建設」にあるんですね。それによると、紀元前10世紀ごろ、古代イスラエル(イスラエル王国)の第三代王に就いたソロモンは、父ダビデの遺志を継ぎ、エルサレムのモリヤの丘に神殿の建設を決めました。そこでレバノンスギやモミの木(糸杉との訳もあります)を隣国の山から切り出して、港まで降ろし、筏に乗せて海路エルサレムのモリヤの丘まで運ばせました。この作業にはイスラエル全土から三万人が徴募(ちょうぼ)され、昼夜三交替で従事したといわれています。何か似ているでしょ。近くの山からモミの木などの大木を切り出して、その大木を大勢の地元民を動員して神殿のある場所まで運んだわけです。そのイスラエルの大木は途中、船で海路運ばれましたが、諏訪大社でも上社では「川越し」といって御柱を綱で曳いて川を越させる祭事があります。ソロモン神殿には契約の箱が安置されたとされていますが、その形が神社の神輿に似ています。同様に設置されたケルビムという天使像二体も神社の狛犬に似ています。聖書に記述されたソロモン神殿の大きさも、諏訪大社の各神社くらいの大きさであるし、御柱の長さもソロモン神殿に比肩できますね。また、竹内睦泰氏によると、御柱に刻まれる「×」印は古代ユダヤ人の部族がそれぞれ持った「十字」の紋章・シンボルではないかといいます。しかも古代イスラエル人は神殿が建てられたモリヤの丘を聖なる丘と位置づけましたが、諏訪大社の神官長を務めたのが守矢(もりや)家で、諏訪大社のそばには守屋(もりや)山という諏訪大社の神体山もあります。それだけではありません。御柱祭の起源の謎にも迫れるのです。たとえば御柱祭がなぜ七年目毎に行われるかについては、起源が古すぎて誰も本当の由来がわからなくなっています。ところが『旧約聖書』には「(ソロモン王の)神殿の建設には七年の歳月を費やした」と書かれています。すると御柱祭は、もしかしたら古代イスラエルの神殿建造を祝う祭だったのではないかと考えることもできますね。御柱祭の開催は厳密に言うと六年に一回ではないかと反論される方もいると思いますが、御柱祭は七年目にそれこそほぼ一年間にわたって行われる大きな祭事であることを考えると、ソロモン王の神殿が完成した七年目を一年かけて祝うのであると解釈することもできるわけです。そうなると、ソロモン王の出身部族であるユダ族の紋章が獅子であることも、寅年に行われることと関係があるのではないかと思われてきます。どういうことかというと、古代イスラエル人には「12支族」がいたことはよく知られていますが、それぞれの部族は固有の紋章のほかに、一年を12に区分した月を個別に持っていたとされています。その説によると、ソロモン王のユダ族は7月でナフタリ族が1月などとなっています。これが、たとえば干支のような順番であるとして、その年を象徴するシンボルをそれぞれの部族が持つ紋章であると考えると、ユダ族の年から七年目に当たる部族はナフタリ族となります。で、そのナフタリ族の紋章が鹿なんですね。この鹿が重要な役割を演じるのが、次に説明する御頭祭です。(続く)

2018.09.07

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏8

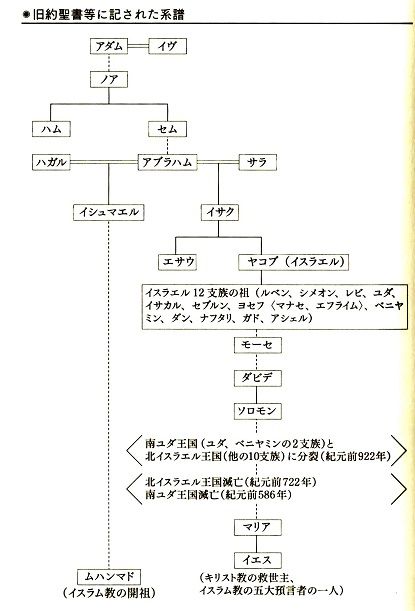

秦氏がシルクロードの交易で活躍していた古代ユダヤ人であった可能性があることはわかりました。ではオオナムヂは古代ユダヤ人だったのでしょうか。オオナムヂの別名・葦原色許男の「葦原」がシュメール(スメル)のことを意味するのであれば、シュメールから中東やエジプトに移動した古代イスラエル人の流れから見ても、ありうると思います。どういうことかというと、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教という三つの世界的な宗教はすべてスメル文明に端を発しているからです。つまり、ユダヤ教、イスラム教、キリスト教を信じる民の始祖的存在で、「信仰の父」とも呼ばれるアブラハムは、紀元前2000~1800年ごろ、スメルの中心都市ウルで生まれたスメル人だったわけです。彼は旧約聖書に出てくる「ノアの洪水」を生き延びたノアの子孫ということになっていますが、そもそも「ノアの洪水」の物語自体がスメル神話から来ています。その系図を簡単にまとめたのが次のチャートです。拙著『竹内文書の謎を解く2―-古代日本の王たちの視密』の169ページに掲載したものです。スメル人のアブラハムと妾ハガルの間に生まれたイシュマエルの子孫からイスラム教の開祖ムハンマドが生まれ、アブラハムと正妻サラとの間に生まれたイサクの子孫からイスラエル12支族の祖が生まれました。おそらく上の系譜の前半部分の舞台は、ほとんどが葦原国(スメル)とその周辺だったのではないかと思います。ノアもスメル人かもしれませんね。さて、スメル文明は日本の古神道同様に多神教文明でしたが、アブラハムはその多神教文明の影響を受けながらも多神教から離れ、独自に一神教を世界に広めた先駆け的人物でした。別の言い方をすると、イスラム教もキリスト教もユダヤ教も、葦原国の多神教文明から派生した宗教であるわけですね。ただ、ユダヤ教がスメルの多神教から派生した宗教であることがわかっても、オオナムヂが古代イスラエル人の子孫であったかどうかはわかりません。スメルの子孫ではあっても、古代イスラエル人かもしれないし、あるいは違うかもしれませんね。そこで、その謎を解く手がかりとなるのは、オオナムヂの息子タテミナカタが祀られている諏訪大社です。諏訪大社の神事は、古代イスラエルの歴史と何らかの関連があるのではないかと以前から指摘されているんですね。旧約聖書に書かれているソロモン王の神殿建設の物語と諏訪大社の御柱祭(おんばしらまつり)、それに旧約聖書のイサク奉献伝承と御頭祭(おんとうさい)が妙に似かよっているという指摘です。次はその相似性について詳しく見ていきましょう。(続く)

2018.09.06

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏7

昨日は字数の都合で書けなかった「秦氏と古代ユダヤ人の類似性」について列挙しておきましょう。・秦氏が創建した広隆寺では仮面をかぶった人が牛に乗って厄払いの祝詞を上げる一風変わった「牛祭」が行われるが、ユダヤ教の儀式に似ている。・広隆寺には「モーゼの十戒」に似た「十善戒」という10の掟がある。・広隆寺の境内にある「いさら井」はイスラエルの井戸であるとの俗説がある。・秦一族が中心となって造営された平安京をヘブライ語に訳すと「イェルシャライム」、すなわちエルサレムになり、エルさレムの北にある湖「キネレット湖」を日本語に訳すと「琵琶湖」となる。・平安時代から伝わる祇園祭は、民の間に疫病が流行らないように祈念し7月17日から八日間開催されるが、古代ユダヤのソロモン王も神殿完成の際に国に伝染病が流行らないように祈るために、ユダヤ暦第七の月の15日から八日間祭を行っている。・祇園祭の「エンヤラヤー」という意味不明の掛け声は、ユダヤ人にはヘブル語で「私はヤハウェを賛美します」を意味する「エァニ・アーレル・ヤー」に聞こえる。・秦氏の子孫の多くが家紋として使っている舟の形のデザインは、イスラエル10部族の一つゼブルン族のシンボルマークと酷似している。・秦氏の拠点のあった太秦(うずまさ)はヘブライ語の「ウズ・マシアッハ」に発音が似ており、「救い主の栄光」という意味になる。・秦氏が創建した大酒神社の古名「大避神社」の「大避」(注:実際は「避」からシンニョウを除いた字を使う)は、中国語でダビデを指す。・秦氏とも関係が深いとされる宇佐八幡宮など八幡神社の「八幡」は本来ヤハタ、もしくはヤハダと読むが、ヘブライ語で「ユダヤ」を意味する「イェフダー」に似ている。中には駄洒落っぽい俗説も含まれており微妙なものもありますが、これだけ類似点があると、秦氏が弓月国からシルクロードを使って渡来した古代ユダヤ人であるとする説もそれほど突飛な説ではないように思われてきます。昨日紹介したラビであるトケイヤー氏によると、古来シルクロードはユダヤの商人たちが頻繁に往来しており、六日の道のりごとにユダヤ人のコミュニティーとシナゴーグ(ユダヤ教の礼拝のために設けた教会堂)があったのだそうです。ユダヤ人は七日目ごとに安息日を迎えるので、シナゴーグで礼拝する必要があったのだと同氏は説明しています。秦氏がシルクロードの交易に関係する民であったのなら、確かに絹織物をうず高く積んで朝廷に献納したから「太秦(うずまさ)」の称号を賜ったという伝承も納得が行きますね。では、次に大国主ことオオナムヂが古代ユダヤ人であった可能性があるかどうか検証してみましょう。(続く)

2018.09.05

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏6

弓月の君を祖先とする秦氏が古代ユダヤ人あるいは古代イスラエル人の子孫ではないかとする説は昔からありました。有名なのは、東京文理大学学長でキリスト教徒だった佐伯好郎による「秦氏ユダヤ人景教徒説」ですね。景教と呼ばれるキリスト教の一派は5世紀前半ころ生まれたネストリウス派のことで、中近東で生まれました。キリスト教の中では異端扱いでしたが、独特の教義は東方ペルシャに広がり、インド・中国にも入り、景教と呼ばれるようになったんですね。ニューヨーク生まれのユダヤ人で、日本ユダヤ教団のラビ(教師)を務めたマーヴィン・トケイヤー氏によると、景教徒たちはイスラエル人特有の風習で暮らし、古代イスラエル人と中近東の人々の言語であったアラム語を話したといいます。具体的には、景教徒の名前にはイスラエル人特有の名前が多く、イスラエル人と同様に、安息日や断食の日、そして過越の祭りを守っているそうです。一方、秦氏がその景教徒であったとする佐伯氏の根拠は、景教の寺は大秦寺と呼ばれていましたが、秦氏の人々が京都に住んだ土地は「太秦(うずまさ)」と呼ばれていたことや、この「ウズマサ」はイエス・メシアと意味するアラム語のイシュ・マシャから来たに違いない、などとするものでした。確かに秦氏ゆかりの地名や品々には、かなり独特のものがあります。秦氏の族長的人物であった秦河勝が中央アジアの弓月国から持って来たという胡王面の頭の上にはキリスト教の天使ケルビムの像が彫られているそうです。また、太秦にある秦氏の神社である「蚕の社」(木嶋坐天照御魂神社:このしまにますあまてるみたまじんじゃ)には、三位一体神を意味するとされる三柱鳥居という変わった鳥居があります。ほかにも、秦氏が創建したとみられる神社や寺院、それに関連する祭と、ユダヤ教との類似点はたくさんあります。そうした点を考慮すると、五世紀前半ごろ、秦氏が景教系の古代ユダヤ人の一族で、絹の道を移動しながら日本に渡って来たとする仮説も成り立つように思います。(続く)

2018.09.04

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏5

秦氏が属しているとみられるツクヨミ系にはもう一つの流れがあるように思います。紀元前三世紀に秦の始皇帝の命令を受け、不老不死の妙薬を東の海に浮かぶ三神山に探しに行ったまま復命しなかったとされる徐福です。実は徐福の子孫たちが秦氏を名乗ったという伝説が各地に残っているんですね。この伝説が正しいとすると、元祖秦氏は徐福の子孫たちということになるわけです。つまり後から来た秦始皇帝を祖とする秦氏は、先に来日した徐福の子孫たちを同族だとみなし、「秦氏」とひとくくりにした可能性があるわけです。そう考えると、『秦氏本系帳』でなぜ秦氏の人たちがタケツノミの娘を秦氏の娘と書いたかが納得できます。タケツノミが弓月の君よりも先に渡来した徐福と関係のある一族であると見なしていたか、あるいは同族であると知っていたからではないでしょうか。では、タケツノミは徐福の一族と関係がある人物なのでしょうか。その可能性はあります。それは出自不明のオオナムヂの息子だからですね。オオナムヂと言えば、薬草(ウサギをガマの穂で治療した)の知識や国作りの知識があった人物です。呪(まじな)いにも長じていたことが神話から読み取れます。一方、徐福も薬草の知識に秀でており、選りすぐりの技術者集団の長であったとされています。こちらも国作りのプロです。航海術にも優れていたわけですから、月を読む、すなわち暦を知ることにも長けていたはずです。ということは、彼らもツクヨミ系であった可能性があるわけです。また、神仙術を行う「方士」であるとも書かれていますから、当然呪(まじな)いも得意であったでしょう。いわば元祖・陰陽師とも言える高度な技術集団が、神武が大和王朝の統一王になる前に来ていたことになります。時代的にも徐福は紀元前三世紀から同二世紀にかけての人物ですから、紀元前1世紀から同1世紀にかけての人物とみられるオオナムヂが徐福の一族の子孫、あるいは徐福たちの同族であったとしても不思議はありません。むしろそのように考えたほうが、どうして後から来た秦氏たちが既にいた賀茂氏と合流して陰陽道を作っていくことになったのかの流れをよく説明できるのです。では、彼らが古代ユダヤ人であったという仮説は成り立つのでしょうか。(続く)

2018.09.03

コメント(0)

-

賀茂氏と秦氏4

秦氏がツクヨミ系の月氏族である可能性が極めて高いことは、秦氏の祖先が弓月の君であることからもわかります。ツクヨミは月弓とも書きますから、弓月はまさに月弓を意味します。正統竹内文書の口伝によると、ツクヨミの一族は大きくわけて三つあり、月弓、月読、月夜見があり、三日月のシンボルを持つ月弓が軍事の神、新月のシンボルを持つ月読は暦の神、満月の月夜見が夜を治める神だということです。三部族の束ねたときに使われるのが満月の月夜見とのことです。つまり、ツクヨミは、軍事に長け、夜の天体の動きや月を読むことで時間や暦にも精通した一族であったということになります。では、果たしてオオナムヂがツクヨミ系であったのでしょうか。その可能性は高いと思います。というのも、オオナムヂの物語の元となったシュメールのドゥムヂは、暦と非常に深い関係のある神だからです。シュメール神話におけるドゥムヂは、毎年冬の間は冥界に下り、その間世界は不毛になりますが、春には復活して地上界に復帰し、地母神でもある女神イシュタルと協力して、大地にまた生産力を取り戻す神であるとされています。つまり季節(暦)と連動した「死と再生の神」なのです。ですから、シュメール人は年間の特定の月をドゥムヂに捧げていました。その習慣は古代バビロニアや古代ユダヤにも伝えられ、名前だけDumu-zid(ドゥムヂ)→Damu-zid(ダムヂ)→Tammuzi(タムヂ)→Tammuz(タンムズ)と変遷していきました。古代バビロニアでは、その名の元となった神タンムズを讃えてタンムズの月が決められ、ユダヤ暦でもタンムズは月の名前の一つになっています。シュメールのドゥムヂ神話は、古代ギリシャではアドニス神の神話に姿を変えました。古代の中近東やエーゲ海沿岸地方で夏至の到来と共に服喪を行う習慣があったのは、冥界に下ってしまうドゥムヂを弔う儀式をすることによって、死と再生を祈念するためであったとされています。それにしても伝言ゲームではありませんが、ドゥムヂがタンムズになり、古代ギリシャではアドニスと呼ばれたわけです。それに比べて、日本神話に出てくる「ナムヂ」のほうがドゥムヂに近いと思うのは、私だけでしょうか。その名前の類似性は置いておいても、大国主の神話が暦の神とも呼べるドゥムヂの神話のパクリであったわけですから、ナムヂもまた暦と関係する一族出身であった可能性が高いことになります。結論としては、オオナムヂがツクヨミ系の一族であったとしても、まったく矛盾しないことになりますね。(続く)

2018.09.02

コメント(0)

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

-

- みんなのレビュー

- #PR【レポ】和漢の森さんの、火を使…

- (2024-11-30 19:30:11)

-

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- ^-^◆ 高齢おもしろ川柳・Revival抜…

- (2024-12-01 01:00:11)

-

-

-

- ★資格取得・お勉強★

- 1級造園施工管理技士(第1次検定)1日/…

- (2024-12-01 00:00:20)

-