泉ユキヲの観た・読んだメモ 45

令和7年2月4日から の実況です。項目ごとに、日付を遡る形で記載しています。ひとつ前の 令和6年9月12日~令和7年2月3日 の実況はこちら。

観 た:

令070726 藤田嗣治 絵画と写真 Foujita: Painting and Photography @ 東京ステーションギャラリー

令070723 トランスフィジカル Transphysical(総合開館30周年記念 TOPコレクション)| ルイジ・ギッリ 終わらない風景 Luigi Ghirri: Infinite Lanscapes | 被爆80年企画展 ヒロシマ @ 東京都写真美術館

令070723 ルノワール @ 恵比寿ガーデンシネマ

令070721 万博の時代 ~画家たちの移動と交流~(上野の森美術館所蔵品展)| 落合皎児 回顧展 Life After Life @ 上野の森美術館

令070721 MET Live|Gioachino Rossini: "Il Barbiere di Siviglia" @ 東劇

令070719 foe fantasie(澤畑直美、川邊りえ ほか) @ Otho Gallery

令070719 菅野愛沙子 個展「温室36℃」|「あなたは謎だ」マン・レイ オマージュ展(小川信治、建石修志ほか)| 萌木ひろみ個展【孤闘の楽園Ⅲ】~砂漠の道化師~(Team-Tan) @ みうらじろうギャラリー

令070716 シリーズ「光景 ― ここから先へと」Vol. 3: 消えていくなら朝(蓬莱竜太 作・演出) @ 新国立劇場 小劇場

令070716 難波田龍起 Nambata Tatsuoki | 収蔵品展084「昼と夜」| Project N 99:Okubo Saya 大久保紗也 @ 東京オペラシティ アートギャラリー

令070714 相場るい児 ―祝祭― @ 靖山画廊

令070714 Megalopolis メガロポリス @ グランドシネマサンシャイン池袋

令070711 Ghostlight カーテンコールの灯 (あかり) @ Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下

令070705 Koji Ueno: "Dialogue" between Composer and Painter 上野耕路:作曲家と画家の対話 @ ビリケンギャラリー

令070705 浅岡咲子 展 @ Gallery Artone

令070705 MET Live|Richard Strauss: "Salome" @ 東劇

令070704 松野和貴 個展 妖精ヴィレッジの日常 @ Gallery Hana Shimokitazawa

令070704 工藤沙由美 個展 @ Otho Gallery

令070704 M氏コレクション展 ―初めて見る松本潮里作品― | Being Borderless 2025(18人展)| 半夏生の宵(6人展) @ みうらじろうギャラリー

令070630 町田結香 展「はぁ と ふぅ の境界線」| 大石早矢香 展 純粋なワタシタチ(陶作品)| 松田ハル Treasure Hunting @ 銀座 蔦屋書店

令070630 社会を見つめる視線 ― ベン・シャーン展 @ Artglorieux Gallery of Tokyo

令070629 開館30周年記念:江戸の名プロデューサー蔦屋重三郎と浮世絵のキセキ | 日本美術とあゆむ ― 若冲、蕭白から新版画まで | 千葉市美術館コレクション選 @ 千葉市美術館

令070629 民藝 Mingei ― 美は暮らしのなかにある | コレクション・ハイライト @ 千葉県立美術館

令070627 MOT Plus | Soundwalk Collective & Patti Smith Exhibition: Correspondences コレスポンデンス @ 東京都現代美術館

令070626 未知なる世界と出会う ― 英国アール・ブリュット作家の現在 The Meeting Place of Unveiled Worlds: Art Brut Then and Now Vol. 4 @ 東京都渋谷公園通りギャラリー

令070626 Rene Laloux - La collection fantastique | La Planete sauvage(ファンタスティック・プラネット)| Gandahar(ガンダーラ) @ 渋谷 Humax シネマ

令070625 Rene Laloux - La collection fantastique | Les Maitres du temps(時の支配者) @ 渋谷 Humax シネマ

令070625 Unknown World(野々上聡人ほか) @ KEIRO(日本橋室町162ビル)

令070625 おばあちゃんと僕の約束 หลานม่า How to Make Millions Before Grandma Dies @ 銀座シネスイッチ

令070618 岡崎乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here | MOT Plus ハン・ネフケンス財団との共同プロジェクト シャハナ・ラジャニ Collaboration with Han Nefkens Foundation: Shahana Rajani | MOT コレクション 「9つのプロフィール Nine Profiles 1935>>>2025」 @ 東京都現代美術館

令070618 横尾忠則 連画の河 River of Renga | ミュージアムコレクション 世田谷でインド @ 世田谷美術館

令070617 田島享央 個展 Don't Worry | Laissez-faire: Painting Exhibition(戸泉恵徳ほか)| 安原成美 日本画展 ―花の色 葉の香り― @ 大丸東京 美術画廊

令070617 演劇シリーズ「光景 ―ここから先へと―」Vol. 2 ザ・ヒューマンズ ― 人間たち @ 新国立劇場 小劇場

令070615 La Lumiere Trasmise 透過する光 2025(高松ヨク、成瀬修ほか)| モリケンイチ個展「幻國 Modernity」| 大村美朝コレクションによる高松ヨク作品展 @ みうらじろうギャラリー

令070615 浮世絵現代 国内外のアーティストが伝統の木版画に挑戦 Ukiyo-e in Play: Artists Re-working the Traditions of Woodcut Prints @ 東京国立博物館 表慶館

令070612 今日の版画・明日の版画 佐藤美術館コレクション plus @ 佐藤美術館

令070612 Anora @ 109シネマズプレミアム新宿

令070611 深作秀春 展 ―幻像と風景のあわいにて― @ FEI Art Museum Yokohama

令070607 ボンジュールイシイ Solo Exhibition吉田樹保 個展 Induction @ Shibuya Hikarie 8F Cube 1.2.3

令070607 吉田樹保 個展 Induction @ Bunkamura Gallery 8/

令070604 MET Live | W.A. Mozart: "Le nozze di Figaro" @ 東劇

令070603 ヒルマ・アフ・クリント展 Hilma af Klint: The Beyond | 所蔵作品展 MOMAT コレクション(Jean Arp, 石田徹也、太郎千恵蔵、嚴培明など)| フェミニズムと映像表現 @ 東京国立近代美術館

令070530 佐藤草太 個展 遠い足音 @ Gallery Hana Shimokitazawa

令070530 母(チェコ語公演) @ 新国立劇場小劇場

令070529 wataboku: TOUCH @ New Gallery(神田神保町一丁目)

令070529 母(チェコ語公演) @ 新国立劇場小劇場

令070528 ゾフィー・トイバー=アルプとジャン・アルプ Sophie Taeuber-Arp & Jean Arp | 硲 伊之助 展 HAZAMA Inosuke: The versatile artist who brought Matisse to Japan | 石橋財団コレクション選 コレクション・ハイライト @ アーティゾン美術館

令070526 マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート Machine Love: Video Game, AI and Contemporary Art | MAMスクリーン021:ガブリエル・アブランテス | MAMリサーチ011:東京アンダーグラウンド1960-1970年代 ― 戦後日本文化の転換期 @ 森美術館

令070523 西洋絵画、どこから見るか? ルネサンスから印象派まで サンディエゴ美術館 vs. 国立西洋美術館 @ 国立西洋美術館

令070521 星山 耕太郎 展 Fragile | 絹谷 幸二 展 ―生命、夢、天地に輝いて― @ 日本橋高島屋美術画廊

令070521 中村正義展 1924-1977 @ 不忍画廊

令070521 ミュージカル「二都物語」 (井上芳雄、浦井健治、岡幸二郎、橋本さとし) @ 明治座

令070514 ケムリ研究室 no.4「ベイジルタウンの女神」 (山内圭哉さんの水道男の怪演あり) @ 世田谷パブリックシアター

令070512 よねやま りゅう 個展 @ Galerie la

令070508 島﨑良平 個展「八百万の少女」 @ Gallery Mumon

令070508 総合開館30周年記念: TOPコレクション「不易流行」|鷹野隆大 カスババ || ロバート・キャパ 戦争 @ 東京都写真美術館

令070506 画狂人 井上文太個展 Lonely Cat お花batake @ 銀座蔦屋書店 アートスクエア

令070506 寺田克也 新画本発売万歳エキシビジョン2025! @ 銀座蔦屋書店アトリウム

令070506 遠藤満希個展 調和するいのちⅡ @ 十一月画廊

令070506 青の形 青木香保里・勝木杏吏 二人展 @ Galerie Chene Tokyo

令070505 「応答セヨ…応答セヨ」植物と私たちの距離(大倉なな、鈴木祥平、中村馨、三好風太、メカラウロコ) @ アートルーム企画室

令070503 MET Live | Ludwig van Beethoven: "Fidelio" @ 東劇

令070429 ラインハルト・サビエ/ベン・シャーン/高崎ゆかりの作家たち ― 新収蔵作品を中心に @ 高崎市美術館

令070429 コレクター3人展 秋山功・原澤忠夫・山本冬彦 @ 旧安田銀行担保倉庫西側1階

令070429 ロマンチックな飛翔 酒と詩人と人生と @ 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち 前橋文学館

令070429 石田尚志 絵と窓の間 動き出す絵画、止まらない驚き Ishida Takashi: Between Tableau and Window @ アーツ前橋

令070422 中村正義 生誕100年 その熱と渦 | ドキュメンタリー映画「父をめぐる旅 異才の日本画家・中村正義の生涯」| よみがえる絵画 修復された川村清雄、藤田嗣治、鳥海青児…… @ 平塚市美術館

令070421 杵渕晃也 展 既視 fiction @ Gallery b. Tokyo

令070421 高津美絵展「不都合なオルガノン」 @ ギャルリー東京ユマニテbis

令070418 「半斤八両」 2025年多摩美術大学大学院日本画研究領域二年生展 @ 佐藤美術館

令070418 山田純嗣 展 Touch of Silence @ 日本橋高島屋 美術画廊X

令070418 愛でる 100年後のアンティーク @ 不忍画廊

令070417 LOVE ファッション ー 私を着がえるとき LOVE Fashion: In Search of Myself | 収蔵品展 083 愛について | project N 98 楊 博 @ 東京オペラシティ アートギャラリー

令070417 夜の道づれ こつこつプロジェクトStudio公演 @ 新国立劇場 小劇場

令070416 夜の道づれ こつこつプロジェクトStudio公演(終演後に演出者・出演者トークあり) @ 新国立劇場 小劇場

令070412 杉本ひなた展 How to float 3 centimetres @ Gallery b. Tokyo

令070410 春風駘蕩(外田千賀ほか)| ひらのにこ個展 Dead Letters | 木村智博 個展「まもりたい」 @ みうらじろうギャラリー

令070404 立松功宇展 Atsushi Tatematsu "My Pop Music" @ ギャルリー東京ユマニテ bis

令070404 黄昏の湖 @ 紀伊國屋サザンシアター

令070329 マスコマユ個展「小さな光の重なりについて」 @ Gallery Hana Shimokitazawa

令070329 異界訪問譚 もうひとつの世界をみる作家たち 上田風子・上路市剛・草井裕子 @ Gallery Mumon

令070326 ミロ展 @ 東京都美術館

令070326 第48回 从展 @ 東京都美術館1階 第4展示室

令070325 日本の版画1200年 ― 受けとめ、交わり、生まれ出る | ふぞろいの版画たち ― 西洋版画のシリーズとステート @ 町田市立国際版画美術館

令070325 第28回 岡本太郎現代藝術賞(TARO賞)展 | 常設展「私の現代藝術 ― コンペイ党宣言」 @ 川崎市 岡本太郎美術館

令070322 酒井 崇 展 ドローイング、浮かび上がるもの @ ギャルリー志門

令070322 雪下まゆ Spectrum @ FOAM Contemporary

令070322 松井冬子「懼怖(おそれ)の時代」展 Fuyuko Matsui Solo Show "The Era of Dread" @ ナカジマアート

令070321 What a Painting Wants戸田沙也加・朝倉優佳・倉敷安耶・Yeji Sei Lee @ Bonded Gallery

令070320 獅子野あんころ個展「こどものおもちゃはこどものために」 @ Gallery Hana Shimokitazawa

令070319 VOCA展 @ 上野の森美術館

令070312 今津 景「タナ・アイル」 Kei Imazu: Tanah Air | 収蔵品展082 紙の上の芸術 Art on Paper | project N 97 福本健一郎 @ 東京オペラシティアートギャラリー

令070312 FACE展 2025 @ SOMPO美術館

令070303 MET Live | Giuseppe Verdi: "Aida" @ 東劇

令070302 時の迷路(成瀬修、田村研一ほか)| Faces and Heads 2025(永瀬武志、勝間田万綾、疋田正章ほか) @ みうらじろうギャラリー

令070219 周年企画「鸞翔鳳集Vol.14」 @ Gallery Mumon

(島崎良平画集「のぞき絵」ゲット)

令070219 小西真奈 Mana Konishi: Wherever @ 府中市美術館

令070214 ミュージカル SIX 日本キャスト版 @ EX Theater Roppongi

令070210 ポーラミュージアムアネックス展2025 鎌田友介・武田竜真・Ana Scripcariu-Ochiai落合安奈 @ Pola Museum Annex

令070210 御子柴大三 出版記念展 画廊散策の愉しみ Ⅰ 巡り合った作品、作家達・Ⅱ 私の中の少年、少女像 @ 枝香庵・枝香庵 Flat

令070207 いとうせいこう×奥泉光「文藝漫談シーズン6」『赤と黒』 @ 北沢タウンホール

令070207 森岡寿里 展 @ 十一月画廊

令070207 パンダ絵師あごぱん展「天啓パンダ祝福図」 @ 銀座蔦屋書店インフォカウンター前

令070207 Golden Six(アンドウトシキ、川口絵里衣 Elly, 坂本左衛門、D. Hinklay,星野明日香、水口麟太郎) @ Artglorieux Gallery of Tokyo

令070204 Κυνόδοντας 籠の中の乙女 Dogtooth @ Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下

令070204 映画監督アンジェイ・ワイダ Film Director Andrzej Wajda (玉三郎さんからワイダ監督への流麗な巻紙の書信あり) @ 国立映画アーカイブ展示室

読 ん だ:

令070720 言葉を旅する (潮出版社、2015年刊) 後藤正治 (まさはる) 著

(読み進むほどに著者の人間性への信頼が飛躍的に増すのを感じる。谷川俊太郎に「これからの予定は?」と問うたら「先のことはわかりませんね。なにせ受注生産の男ですから」と超一流の韜晦だ。秋山真之の作戦力の卓越というのは単なる神話だったようで、木村勲・著『「坂の上の雲」の幻影 ”天才” 秋山は存在しなかった』によれば真之の作戦と言われるものは軒並み的外れないし実際の発案者は別人、ということらしい。ドナルド・キーン『正岡子規』の指摘に、子規は恋愛詩を生涯書かず、自然へ注ぐ愛情の半面、身近な人々への情愛には乏しかったというのも、言われればそう思える。愛用の辞典に共同通信社『記者ハンドブック』を挙げているのも、さすが。わが人生最高の10冊として、鮎川信夫と茨木のり子の詩集を筆頭に挙げ、次が詩人・石原吉郎の『望郷と海』、次いで『カタロニア讃歌』、くだってアーサー・ヘイリー『ニュースキャスター』、辺見庸『眼の探索』。なんとみごとな読み手であろうか。)

令070717 知性について (光文社 2025年刊) 内田 樹 著

(2024年8月に読んだ『勇気論』同様、編集サイドからの問い掛けに対して内田樹さんが私見を述べるかたちで進行する。|学の権威ではなく「弟子」のポジションに自分を置く。だから「理解できないこと」をリストし、「なんだかうまくのみこめないこと」のアーカイヴ化の努力を惜しまない。「批評・評論家」でなく「伝道者」として「ファン活動」をする。|自由と平等はあたりまえのように同等の価値と泉は思っていたが、これがじつは対立概念であると著者に指摘されてハッとした。≪アメリカが衰運にあるのは、多くの市民が「自由と平等の共生」という困難な課題を引き受けるだけの市民的成熟を放棄しつつあるから。国民的な分断は、多数の人が2つの原理のいずれかにしがみつくようになったから。≫|マルクス主義もフェミニズムも、芸術を論じるために使うのは「適用過剰」。この適用過剰で、これらの思想は短命化した。まさに! 主義者どもが繰り出す「査定」の唾棄すべき傲慢。)

令070713 モロイ Molloy (河出書房新社、2019年刊) Samuel Beckett 著、宇野邦一 訳

(ベケット41歳の、ほぼ全篇が行替えなし散文詩。この長旅を放棄せずに済んだのは、ベケットのノンセンスが保持する確かな身体性と、こなれた和訳文ゆえだ。|≪私は積極的に自問した。自分が現にあいかわらず存在していることを信じるために。私はそれを「考える」と呼んでいた。≫ ≪絞首刑になって射 精した男の精 液から生えてきた植物の名前を私は思い出そうとした。それを摘もうとすると、叫びをあげると聞いたのだ。≫ そして末文に打ちのめされる:≪そういうわけで私は家に戻り、書き始めた。午前零時だ。雨が窓にたたきつけている。午前零時ではなかった。雨なんか降っていなかった。≫)

令070707 昭和遺産へ、巡礼1703景 47都道府県108スポットからノスタルジックな佇まいを (303 Books 2021年刊) 常松心平 著

(Haikyo 写真集めいているが大半は現役の昭和。鶴岡市の純喫茶ローリエの壁面。寒河江市庁舎の黒川紀章+岡本太郎のコラボぶり。群馬県桐生が岡遊園地は開業の昭和46年から現役の遊具多数。伊東市ハトヤホテルの未来的連絡通路。倉敷市の通町商店街は黒澤明映画のセットのよう。すごいのは著者自身が2005年に買った1972年築の一戸建てで、これを昭和30年代のリッチな生活空間に仕立てあげた。巻末5頁にわたるこのお宅はすでにミュージアムレベル。)

令070706 闇の中国語入門 (ちくま新書、2024年刊) 楊駿驍 著

(”辜負”、”佛系” など、これまで守備範囲外だった中国語にふれて、ぼくの中国語復帰を後押ししてくれる良書。ただ、中文に添えたピンイン表記がゴマ粒どころか擂りゴマのサイズ、これ、何とかしてほしかった。)

令070705 数の進化論 (文春新書、2025年刊) 加藤文元 著

(自分にもついて行けて、なお新鮮な数学の世界。中3あたりで、この本を読んでいればねぇ…。古代バビロニアの60進数の由来が逆数表を使った割算の必要にあったとは。ガウスが虚数を複素平面(実軸+虚軸)に図像展開した。素数が無限個あることを背理法で証明するやり方もおもしろい。数学をポップな異種格闘技にしたいとは、いいノリだ。)

令070704 短歌 2025年6月号 (Kadokawa)

(今年の迢空賞発表号、花山多佳子『三本のやまぼふし』。歌人の60代後半(2015~20)の作を収める。日常からの発見を巧まぬがごとくに歌にまとめる力量を持っておられる。|空襲で死にたる人らひしめきて遊ぶがごとし浅草花屋敷|「小さな喜びで満足しよう」と七夕の短冊にありこれは願ひか|大声で「カメ」と言ふ子は亀ゐるを告ぐるにあらず亀を呼ぶなり|めざめてもめざめても夜 めざむれば昼でありたる若き日おもふ|次点は大辻隆弘『橡と石垣』。)

令070630 短歌 2024年6月号 (Kadokawa)

(1年前の迢空賞発表号、吉川宏志『雪の偶然』。このかたは秀歌率高し。審査の永田和宏さんが2冊同時受賞も良しと評した、奥村晃作『蜘蛛の歌』もすっとぼけた味わいが秀逸。巻頭28首は小池光さんで、これも良し。)

令070630 コインロッカー・ベイビーズ [新装版] (講談社文庫、原著 1980年刊、新装版 2009年刊) 村上 龍 著、金原ひとみ 解説

(山男の大江健三郎が鈍重をとっぱらい、波音~爆音と心臓の鼓動音を響かせながら疾走するとこの傑作になる。≪女は赤ん坊の腹を押しそのすぐ下の性器を口に含んだ。いつも吸っているアメリカ製の薄荷入り煙草より細くて生魚の味がした。≫~≪僕は母親から受けた心臓の鼓動の信号を忘れない。死ぬな、死んではいけない、そう叫びながら心臓はビートを刻んでいる。≫ |解説を金原さんに託したのも、さすが:キクとハシは、われわれが生きている≪ここがコインロッカーの中であると教えてくれたのかもしれない。暑苦しく狭苦しいコインロッカーの中で、仮死状態で眠っているんだと焚きつけてくれたのかもしれない。弱虫め、僕は、ちゃんと生き返ったんだぞ。≫)

令070628 東大1年生が学んでいること (星海社新書/講談社、令和7年刊) 東大カルペ・ディエム 著

(ぼくの時代に比べて、学びの広がりも質も熱量も格段に上がっている。必須としてALESAという英文論文作成のきめ細かな指導があり、これなら本当に英語を使える卒業生が輩出されよう。第2、第3語学をやる理由づけとして、英語だけではネイティブに勝てないがフランス語やドイツ語が使えれば国際人として対等になれるというフランス人女性の言に説得力。「固視微動」「報酬予測誤差」diegetic sound といった概念が面白いし、線形代数に自分も触れてみようかと思った。)

令070628 中国語は不思議 「近くて遠い言語」の謎を解く (新潮選書、令和4年刊) 橋本陽介 著

(1982年生まれ、おもしろい人だ。「どうせそのうち死ぬので、死ぬまでの暇つぶしにおもしろいことを探して歩いているだけである。私がおもしろいと思っていることは、たぶん同じようにおもしろいと思ってくれる人がいるに違いない。そう思って本を書いている」|とかく語彙論に傾きがちな中国語論と一線を画して文構造を多々論じ、「存現文」「流水文」「意合と形合」といった概念で中国語の特徴を解き明かしてくれる。)

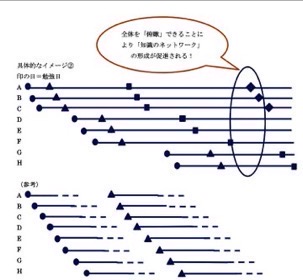

令070628 男子が中高6年間でやっておきたいこと VUCA時代を生き抜く力も学力も身に付く (Kadokawa 令和7年刊) 工藤誠一 著

(「男子が」と性差別マル出しのタイトルからして気にいらないが、読んでみると開明的な凡人が学校宣伝を兼ね父兄向けに書いた本で、この立ち位置は痛い。「個の独立」と「群の創造」の両立を唱え、「チームワークをつくって動ける人間を育てる」方針を打ち出しているのは正しい。アフターAI時代には「いち早く課題に気づき、問いを立てて課題解決に向かうリーダーシップ」が必要という視点も正しい。)

令070626 人生の経営戦略 Life Management Strategy 自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20 (ダイヤモンド社、令和7年刊) 山口 周 著

(人生を計画する際、自分ではコントロールできないものを動かそうとして無用な努力を重ねる愚を犯しがち。まずは時間配分だ!|「人生の冬」のキーワードは「与える」。さまざまな経験で結晶化された知恵を基に更新にアドバイスを与える賢者のイメージ。|AIによる代替への3つの対抗策:①正解のある仕事を避ける、②感性的・感情的な知性を高める、③見過ごされていた問題を提起する力を高める。|楽しむ人は無敵。もっとも楽しんで取り組める仕事を選ぶべし。)

令070626 17歳のときに知りたかった 受験のこと、人生のこと。 (ダイヤモンド社、令和7年刊) びーやま 著

(受験は団体戦、というのは世間一般で言われているきれいごとらしい、ハッ!|「社会に出ると、そもそも個性を見てもらうまでのハードルがめちゃくちゃ高くなる」「学歴は、やりたいことに集中できるための保険」「大学は、自分よりすごい人に出会うために行くもの」)

令070613 知的戦闘力を高める独学の技法 (ダイヤモンド社、平成29年刊) 山口 周 (しゅう) 著

(YouTube で著者の話を聴いて、十全な人柄に感銘を受けた。本を読んで「インプット」したあと、それをいかに「抽象化・構造化」した仮説にすることで知的戦闘力に作り替えていくかがポイントだ。さもなくば、ただの物知り。自分が追究したいテーマ・論点を軸に、哲学・歴史・経済・アートといったジャンルを横断するのがキモ。「常識を疑う」というとき、スルーしていいものと疑うべきものを見極める選球眼を持つための厚いストック、こそが教養でありリベラルアーツ。)

令070612 ドイツ人のすごい働き方 日本の3倍休んで成果は1.5倍の秘密 (すばる舎、令和6年刊) 西村栄基 (しげき) 著

(後半の経営学おさらいの部分、一読して忸怩。自分の働き方は、仕事を属人的に抱え込みすぎた。システムやプロセスの改善という視点がなかった。ドイツ人が、トラブルを必ずしもネガティブにとらえず、解決への道に向けたプロセスを楽しんでいるように見えるとは、何と前向きですばらしい! スキルを、特定の企業でのみ通用するガラパゴスなものから、多様な職場で通用するポータブルなものにしようという提言にもうなずける。)

令070612 資本主義が人類最高の発明である グローバル化と自由市場が私たちを救う理由 (News Picks Publishing 令和6年刊) Johan Norberg 著、山形浩生 訳

(Factfulness と同じスウェーデンからの視点。事実に謙虚に目を向けることのだいじさ。中国を世界市場に引き入れるというグローバル化に対して、西側経済もレベルを一段上げることで対応したという指摘は貴重。中国経済の繫栄は、けっして共産党の叡知によるものではなく、草の根資本主義という民衆反乱だったという指摘もうなずける。ピケティの『21世紀の資本』が税率アップを対処策としていることへの批判ももっともだ。≪自由とは、人間関係から離脱するという話ではなく、自分の価値観にあう人間関係を選ぶということ。≫|訳者の解説は、揚げ足取りめいた軽薄さが不快。山形浩生の文章は二度と読みたくない。)

令070601 土間の四十八滝 (メディアファクトリー、平成13年刊) 町田 康 著

(Fランを前面に出したラップのようでもあり、佐藤二朗が大声でつぶやいているようでもある。猛烈に枝葉を広げるが、幹がしっかりしている。南川航もこの路線で頑張ればよかったのだが、Aラン意識横溢ではこの文体はむずかしかった。町田康さんの受賞作『くっすん大黒』『きれぎれ』も読んでみなきゃね。)

令070531 角川短歌叢書 栗木京子歌集 けむり水晶 (角川書店、平成18年刊) 栗木京子 著

(長歌「いのち還らず」の長歌ならではのルフラン:さぞや恐怖にすくみけむ さぞや助けを求めけむ さぞや怯えて震へけむ さぞや泣きつつ叫びけむ」に、ことばの力を再認識させられる || 夢の中に暗く浮かびしかたまりを剝きに剝きたり月となるまで|電車にて「まいど」と声を掛けきしは関取ほどに太れる息子|雑技団のかなしき男いと小さき筒の中へと身を折りて入る|明るいだけ、あるいは暗いだけの世界隣り合ひつつ都市の闌 (た) けゆく|時間といふとりどりの糸からませて秒針動く駅のホームに)

令070531 プレヴェール詩集 (岩波文庫、平成29年刊、原著 昭和31~33年刊) Jacques Prevert 著、小笠原豊樹=岩田宏 訳・解説、谷川俊太郎 献言

(訳者が20代のころの訳業。「夜のパリ Paris at night」からして、おしゃれだ。「練兵場にて Sur le champ」の末尾:ぼくはどうせ規格はずれ/あんたがたの戦争の小径で/ぼくの平和のキセルをふかすよ/おこらなくてもいいでしょう/灰皿をよこせたぁ言わないから。解説によれば、ブルトンやアラゴンは映画というジャンルを全く認めず、ことにブルトンは態度が高圧的でプレヴェールはこれに腹を立てた。いやはや、やはりブルトンはどうしようもない輩だ。)

令070530 角川短歌叢書 小池光歌集 思川の岸辺 おもひがはのきしべ (角川書店、平成27年刊) 小池 光 著

(直射せる夏のひかりに地方都市歓楽街のあはれまづしく|三間 (さんげん) も前からにほふ梅の花 三間すぎてそこからの闇|雪原に眠れる鶴の一脚にかよふいのちの血しほ恋ほしも || 最愛の妻を逝かせた歌人の絶唱が心をうつ。今のわたしとほぼ同年齢の頃の作にしては、あまりにも老いを感じさせる頁もあるが、歌人の誠実と真摯さのあらわれなのだろう || お父さん、とこゑして階下に下りゆけば夕焼きれいときみは呟く|あすの朝ふたり食ふべきパンを買ふさいふの中より硬貨ひろひて|亡くなりしことを伝へて妻に来し賀状に返事われは書きたり|短歌人編集人たりし二十五年ただ黙々ときみあればこそ|うはごとに「パパかはいさう」と言ひたると看護婦さんに後に聞きたり|スーちやんの辞世の言の「あとはよろしくね」同じことばは和子も言ひき|ああ和子悪かつたなあとこゑに出て部屋の真ん中にわが立ち尽くす|きみの靴捨てむとしたる手ふと止む最後に履きしはいつとおもひて|山の上ホテルの天麩羅食べたしときみ言ひたれど行かずをはりき|)

令070521 心理 (みすず書房、平成17年刊) 荒川洋治 著

(なつかしい荒川節が健在だ。いくつものレールのそれぞれに神経末梢を走らせながら疾走している感じだ。それぞれのレールには確かな旋律があるのだが、並走するレールから来る別の旋律が共鳴すると音楽は虚空に失われる。その喪失感を詩と呼ぶのか……)

令070515 幼年連祷 吉原幸子詩集 (思潮社、昭和51年新装版刊、原著 歴程社 昭和39年刊) 吉原幸子 著

(冒頭昭和33年の連作「けものたち」が、のちのちの作風につながる。≪自動車が 海のなかで ゆっくりと衝突する/指をけづって えんぴつのやうにとがらして/真赤な字を 何と書かう マリアさま≫|昭和34年「幼年連祷・三」のⅨ空襲がみごと:≪人が死ぬのに/空は あんなに美しくてもよかったのだらうか≫|昭和36年「幼年連祷・四」は13の詩篇がすべて「Jに」と題され、授かったばかりの子に呼びかける:≪その夜 初めて 母の胸に/潮のやうに 乳が押し寄せ/ほとばしった≫)

令070513 吉原幸子詩集 昼顔 (サンリオ出版 現代女性詩人叢書、昭和48年刊) 吉原幸子 著、大岡信 解説

(1行1行に、宗教的空間が凝縮しつくした重みがある。|| だが 親切な神よ/はなればなれの服役者たちにも/あなたは確実に 日々の糧をお与へ下さる/米でも 麦でもない/食べるににがい <時間>といふ糧/<時間>といふ毒/<時間>といふ薬 || 方舟からおりて 舟をこはした人間たちは/卵をうみに遠くまで来すぎた海亀のやうに/さうしてこはれた舟そのもののやうに/帰れない海にあこがれる)

令070511 入門シュンペーター 資本主義の未来を予見した天才 (PHP新書、令和6年刊) 中野剛志 著

(市場均衡理論を基礎とする主流派経済学が想定しているのは、イノヴェーションが起きず経済発展もない世界 ― のっけから衝撃だ。日本の「構造改革」は市場の自由競争に任せれば経済は成長するという主流派イデオロギーに基づいたが、けっきょく政府の支援がじり貧では成長につながらず。当のアメリカは、日本よりはるかに強力な産業政策をやってきたのに!|民間銀行の貸出し(=貨幣の創造)に必要なのは、資金ではなく、返済能力のある借り手の資金需要だけ ― という魔法のような言が理解できると、MMTも親しく感じられる。)

令070509 うたげと孤心 大和歌篇 (岩波書店 同時代ライブラリー、平成2年刊、原著 昭和53年刊) 大岡 信 著

(季刊「すばる」誌連載の6篇。この後に想定された「漢詩篇」は15年後に『詩人・菅原道真』として結実する。日本の詩歌を軸とする文藝空間が、掛け合いのさんざめきと、個人内面の深掘りの結集によって成り立つことに納得する。古今集にあれだけの恋の歌が納められながら、それは悶えや怨みつらみに終始し、恋の歓喜を歌いあげた作が見当たらぬとは驚き。かの『梁塵秘抄』が、じつは幻の存在としての数百年を経て明治44年にようやく再発見され、日の目を見たのは大正元年の出版だったとは! 白秋、茂吉、春夫、龍之介らはアヴァンギャルドな文学として『梁塵秘抄』に接したわけだ。)

令070503 河野裕子歌集 葦船 (角川短歌叢書、平成21年刊) 河野裕子 著

(誰からも静かに離れてゆきし舟 死にたる母を葦船と思ふ|乗り継ぎの電車待つ間の時間ほどのこの世の時間にゆき会ひし君|大泣きをしてゐるところへ帰りきてあなたは黙つて背を撫でくるる|もう一度のこの世はあらずああ、しかし青空の下には青い朝顔 ∥ このような絶唱に、現代における短歌のたしかな存在理由が確認できる。そのいっぽう剽軽さをたたえた作も数々 ∥ 玉音をぎよくおんと読むわれはパチンコ屋に行くよろこびを知らず|群れを率てをりし日のことこの猿は時どき思ふか屋根に芋食ふ|胸鰭が生えてきたのよ、てのひらをパタパタさせて振り向きて言ふ)

令070502 ことばの波止場 (中公文庫、令和2年刊、原著 平成7年刊) 和田 誠 著

(ことばがからだに沁み込む和田誠さんの体質はすごい。むかしの「いろはかるた」パロディ「葭の髄から天井覗く」変じて「よせばよいのに女湯覗く」をノートに写しているところで親父さんに見つかって怒られたとか。「いろは47文字+ん」の新版コンテストを黒岩涙香の「萬朝報」が企画し、その1位が「鳥啼く声す夢覚ませ 見よ明け渡るひんがしを 空色栄えて沖つ辺に 帆船群れゐぬ靄の中」。)

令070501 東大生に教える日本史 (文春新書、令和7年刊) 本郷和人 著

(秀吉が文官肌の秀才を重用したのに対し、家康が昔ながらの武将肌を愛したのは、ともに自分に欠ける素質を重んじたということか。利根川の流れを変える大工事を担当した伊奈忠次ら伊奈家3代の60年にわたる偉業も、俸禄としては石高1万3千石と報われなかった。というか、そういう偉人のことをまったく知らなかった自分と、これに脚光を当てない日本史学の貧しさを恥じる。|それにしても後醍醐天皇というのは自己チューな不出来のひとで、優秀な人材からは相手にされなかったらしい。トランプに似ているね。)

令070501 シュメル 人類最古の文明 (中公新書、平成17年刊) 小林登志子 著

(日常語がアッカド語となってもなお文章語にはシュメル語を使って楔形文字でつづっていたシュメル社会。本書の結びに、じんとくる。なぜ日本人がシュメル語の楔形文字を読む必要があるのか。≪人間は自分のことを知ってほしいと思うものである。少なくとも自分に好意的である人には等身大の自分を理解してほしいと思うものである。シュメル人は粘土板に懸命に記録を残した。なかには明らかに後世の人間に読んでもらうことを願って書いたと思えるものもある。その心を受け止めたい。≫)

令070427 Waiting for Godot (Faber and Faber Limited, London, 1956) Samuel Beckett 著

(神話的な「ゴドー待ち」原著をようやく通読。何度読んでもやめられないだろう。ここぞという瞬間に Vladimir が We're waiting for Godot. と返し、Estragon が Ah! と漏らす、これが斯界きわめつけのルフランだ。5人の役者の力量の試され方は相当なものだ。そのうち waiting for godot で検索して YouTube 映像を観たい。)

令070424 かもめ (集英社文庫、平成24年刊) Anton Pavlovich Chekhov 著、沼野充義 訳

(「かもめ」公演は大昔に観たことがあるはずだが、人物関係やできごとのつながりがつかめず不分妙の印象だけ残っていた。今回ようやく入口にたどりついたが、カモメ的存在のニーナを軸にもういちど読みたい。)

令070420 解剖学の歴史 (講談社学術文庫、令和7年刊、原著『からだの自然誌』平成5年刊) 坂井建雄 著

(1953年生まれ東大医学部卒の著者が30代後半に著した古典的基本書。解剖学史という切り口ゆえに、科学的探究の径にスッと入れるのが魅力。医学部志望の高校生らにも薦めたい。)

令070416 おみやげと鉄道 名物で語る日本近代史 (講談社、平成25年刊) 鈴木勇一郎 著

(漱石のころに一六や六時屋のタルトが存在しなかったことを思えば、長崎体験に基づく大名菓子という神話の嘘っぽさもわかろうというもの。いったん寂れきった鎌倉が観光都市となるのも軍のための横須賀線の開通あってのことと。明治・大正にかけて、なんと道後は日本一の集客力を誇る温泉だった。187~194頁に「道後温泉と松山の交通」と題した記述あり。予讃線が松山まで開通するのは昭和に入ってから。)

令070414 永田耕衣句集 驢鳴集 (邑書林句集文庫、平成9年刊) 永田耕衣 著、金子 晉 解説

(いのちの存在を感知する第六感を文字であらわすワザがここにある。90歳ちかい長患いの母の死を悼む絶唱のあとしばらくは精彩を欠くのが如実だが、それがまた耕衣にとって句作がたましいそのものであったことを示す。)

令070412 折々のうた 三六五日 日本短詩型詞華集 (岩波文庫、令和6年刊、原著 平成14年刊) 大岡 信 編著

(「折々のうた」のみごとさを、ようやく再認識できた。これから岩波新書版のほうに向かいたい。)

令070410 GOOD (Methuen Drama, Bloomsbury Publishing Plc, London, 1981) C.P. Taylor 著

(そこに何があるのか把握せぬまま SS の泥のなかに引き込まれる40代前半の独文学教授。異常は薄うす認識しつつ、自分の存在意義に照らし合わせながら納得ずくで SS の要求に従っていく。どこかで逆流や反転があるのかクライマックスの予感を残して終わるみごとな音楽劇だ。)

令070406 なぜ世界を知るべきなのか (小学館 Youth Books 令和3年刊) 池上 彰 著

(米国の紙幣の発券銀行のことは全く知らなかった。民間銀行が共同出資した連邦準備銀行が12行あって、紙幣上ではAからLまでの文字で表示されている。自動ドアに慣れた日本人が海外でやらかす無作法というのも盲点だった。)

令070331 登山大名 (日本経済新聞文化面連載 全411回) 諸田玲子 著、安里英晴 画

(徳川家綱の時代だから合戦もなく地味である。切支丹狩りが陰惨に進行する。大力宇目ら五人組に守護される中川の殿様の静かなる策謀と波瀾。)

令070330 虚傳集 (講談社、令和7年刊) 奥泉 光 著

(兵は詭道なりと説く「清心館小伝」、投石奇襲の「印地打ち」、出奔仏師「寶井俊慶」、蘭方医にしてからくり興行山師「江戸の錬金術師」、幕末の若人の友情「桂跳ね」―― 語られるお伽話を裏打ちする虚構の文書は、戦国時代なり幕末・明治なりに時代時代の日本語でみごとに紡がれ、ことばと対峙するよろこびを感じさせてくれる、粋の極み。)

令070330 文学の空気のあるところ (中公文庫、令和6年刊) 荒川洋治 著

(極上の文学作品紹介。ここまで広範囲に作品のきらめきを語れる荒川洋治さんの奥深さは端倪すべからざるものだ。すぐれた道しるべとして座右に置くつもり。)

令070330 遠藤周作短篇集 (岩波文庫、令和6年刊) 遠藤周作 著、山根道公 編

(自らの遍歴に根差した名品の数々。飽きるという感じを抱かせずに最後の行まで読み手をひっぱることばの力はさすが。「イヤな奴」「札の辻」「帰郷」「学生」「五十歳の男」「幼なじみたち」「箱」など。)

令070306 真っ白でいるよりも (集英社、平成7年刊) 谷川俊太郎 著

(結婚祝賀詩や追悼詩がよい。旅日記の詩も(「旅の連詩・一九九〇年秋」と銘打たれているが、連詩というからには複数人が数珠つなぎをすべきであって、たんなる旅日記を連詩と呼ぶなら『奥の細道』も連句になってしまうぞ)。どうも谷川作品は総じて観念的かつ上滑りで、広告コピーっぽい。深い情動に導くちからがない。)

令070304 大竹伸朗 全景 1955-2006 (grambooks 平成19年刊) 大竹伸朗 著

(1152頁のこの図録、買って以来ほとんど開いていなかった。今回あるアーティストに譲るにあたり、ようやく図版を通覧し、大竹さんのブログふうのエッセーにも目を通した。貼り込み豊かなコラージュや、色鉛筆・水彩のドローイングがいい。ほんとはこの大冊から100頁くらいを選りすぐった冊子を持っていたいがね。)

令070302 El Principito (Yohan Publications, Inc. スペイン語訳の原本は Emece Editores, S.A., Buenos Aires, 1951) Antoine de Saint-Exupery 著、Bonifacio del Carril 訳

(英訳を読んで以来 半世紀ぶりに通読して、あぁこんな流れだったか、こんなことを言っていたのか…と。スペイン語は要領を得ない箇所が多々あったので、おって仏語原文を横目に再読して勉強しよう。)

令070301 スペイン語で読むやさしいドン・キホーテ (NHK出版、平成22年刊) Jesus Maroto Lopez-Tello 著、粕谷てる子 対訳・解説

(一途にズレまくりつつも皆から愛されるようすは、まさに寅さんだ。大作のほんのさわりだけではあるが、通読できてスペイン語もずいぶんとっつきやすくなった。)

令070226 世界の辺境とハードボイルド室町時代 (集英社インターナショナル、平成27年刊) 高野秀行×清水克行 対談

(かくも密度濃く読みごたえある対談集ははじめて。「前近代を体感するうえで世界の辺境地の現状はとても参考になる」と清水氏。江戸時代になってコメだけが税になると、植民地時代のアフリカみたいなモノカルチャーとなり、これが江戸時代の飢饉の原因。上座部仏教では死後には輪廻するので墓をつくらず、タイの希薄な家観念を生み、祭祀を不要に。日本の武士は戦場までは馬で移動し、戦うときは馬から降りて徒歩で戦った。馬に乗っていたら狙い撃ちされる。ゆえに武田の騎馬隊というのも存在しなかっただろうと。)

令070216 語学の天才まで1億光年 (集英社インターナショナル、令和4年刊) 高野秀行 著

(痛快。人間社会の多様なありかたに分け入りながら語学の本質も極める。旅先のローカル言語を話す醍醐味を貴ぶところが、文学志向、大言語志向のぼくと異なり、ゆえにこの冒険書がある。本書なかほどでスペイン語のピジンのような習いやすさと、大作家たち(ガルシア=マルケス、バルガス=リョサ、イサベル・アジェンデ)のマジック理アリズムの魅力が語られるが、それに脳の奥底を刺激されて簡略ドン・キホーテ対訳本を読み、西語版星の王子さまに読みふけりだしたのが、本書がぼくに残した最大の影響だ。言語の「ノリ」に注目しているのもみごと。発声と口調、話すときの態度、会話の進め方まで含めた概念だ。ゆえに「ネイティブによる例文読誦を自分で反復練習する」のがベストの学習法と著者は言う。そう、例文、です!! )

令070209 渥美 清 わがフーテン人生 (毎日新聞社、平成8年刊) 「サンデー毎日」編集部 編

(「サンデー毎日」誌の昭和51年新年号から17回にわたる聞書き連載を20年後、渥美清さん逝去の2ヶ月後に書籍出版したもの。驚いたのは、松竹映画「男はつらいよ」がまずフジテレビの連続ドラマ(全26話)で出発していたこと。フーテンの寅というテキ屋稼業のキャラは、山田洋次さんと渥美さんの初対面の雑談で、不良少年田所康雄が上野界隈でたんと見たテキ屋おじさんらの生態を渥美さんが話したところから出たヒョウタンから何とやら。森卓也さんの巻末解説に曰く ≪観客は「こんなのが身内にいたら、さぞ迷惑だろうなぁ」などと思いつつ、おいちゃん一家が彼を気遣う視線を通じて、寅さんを好きになったのである。≫ あぁ、おいちゃん一家は寅と観客をつなぐだいじな存在だったんだな。|本書は下北沢の古本屋で見つけ、読後は松山の寅さんに贈呈。)

令070205 短歌パラダイス 歌合 二十四番勝負 (岩波新書、平成9年刊) 小林恭二 著

(企画はおもしろい。岡井隆、小池光、河野永田夫妻、俵万智、穂村弘ら錚々たる20名の歌人を昭和スタイルの合宿場に集めて競わせ、判者は高橋睦郎。各々の競作歌への著者のコメントが本のたしかな錨となっている。しかるに、肝心の競作歌そのものが言葉足らずというかもともと31文字に盛り込みきれない事柄をカバーしようとして破綻しているものがほとんどだ。「短歌でござい」とおすましした瞬間に得られるぬくぬくしさを脱して荒野に向かい、より長い韻文で勝負すべきなのにそれをしない怯懦の文人が寄ってたかった成れの果てが今日の短歌ではないのか。|城門は脚より昏れて夏の馬うなずきながら今日を閉じゆく 梅内美華子|マルクスはかつて万能 おおどかにユーラシア吹く風に運ばれ 道浦母都子|幾千の種子の眠りを覚まされて発芽してゆく我の肉体 俵万智|北限のあざらしを狩れ連弾のわれらに開くピアノの翼 井辻朱美 || <巻末の自選五首より> 煙突に付帯せる鉄の梯子にてあるところより失はれたる 寒き日のゆふぐれに来しこども連れ「ものみの塔」の人を帰しぬ 小池光|あのころは歩き疲れるまで歩き崩れるようにともに睡りき 永田和宏|しんじつにおもたきものは宙に浮かぶ 惑星・虹・陽を浴びた塵 井辻朱美)

© Rakuten Group, Inc.