全2037件 (2037件中 1-50件目)

-

4つ葉プロジェクト 緊急セミナー2017 Vol.2「『幼児教育の無償化』をどう考えるか」開催のご案内。

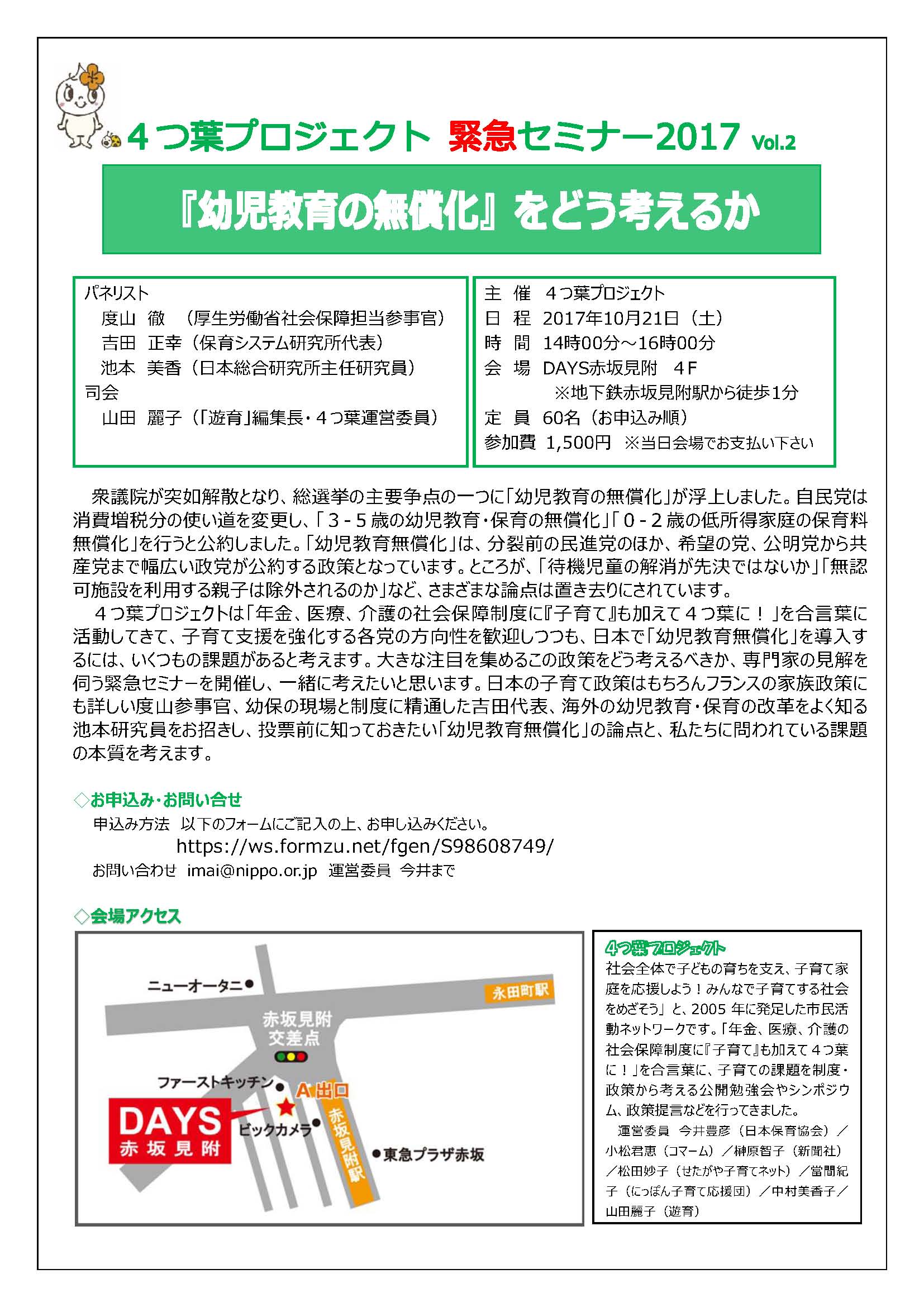

衆議院が突如解散となり、総選挙の主要争点の一つに「幼児教育の無償化」が浮上しました。自民党は消費増税分の使い道を変更し、「3-5歳の幼児教育・保育の無償化」「0-2歳の低所得家庭の保育料無償化」を行うと公約しました。「幼児教育無償化」は、分裂前の民進党のほか、希望の党、公明党から共産党まで幅広い政党が公約する政策となっています。ところが「待機児童の解消が先決ではないか」「無認可施設を利用する親子は除外されるのか」など、さまざまな論点は置き去りにされています。 4つ葉プロジェクトは「年金、医療、介護の社会保障制度に『子育て』も加えて4つ葉に!」を合言葉に活動してきて、子育て支援を強化する各党の方向性を歓迎しつつも、日本で「幼児教育無償化」を導入するには、いくつもの課題があると考えます。大きな注目を集めるこの政策をどう考えるべきか、専門家の見解を伺う緊急セミナーを開催し、一緒に考えたいと思います。日本の子育て政策はもちろんフランスの家族政策にも詳しい度山参事官、幼保の現場と制度に精通した吉田代表、海外の幼児教育・保育の改革をよく知る池本研究員をお招きし、投票前に知っておきたい「幼児教育無償化」の論点と、私たちに問われている課題の本質を考えます。 パネリスト度山 徹 (厚生労働省社会保障担当参事官)吉田 正幸(保育システム研究所代表)池本 美香(日本総合研究所主任研究員)司会山田 麗子(「遊育」編集長・4つ葉運営委員)主 催 4つ葉プロジェクト日 程 2017年10月21日(土)時 間 14時00分~16時00分会 場 DAYS赤坂見附 4F ※地下鉄赤坂見附駅から徒歩1分定 員 60名(お申込み順)参加費 1,500円 ※当日会場でお支払い下さい申込み方法 チラシをご覧ください。

October 7, 2017

コメント(1)

-

4つ葉プロジェクト セミナー2017 「こども保険」について、聞こう!

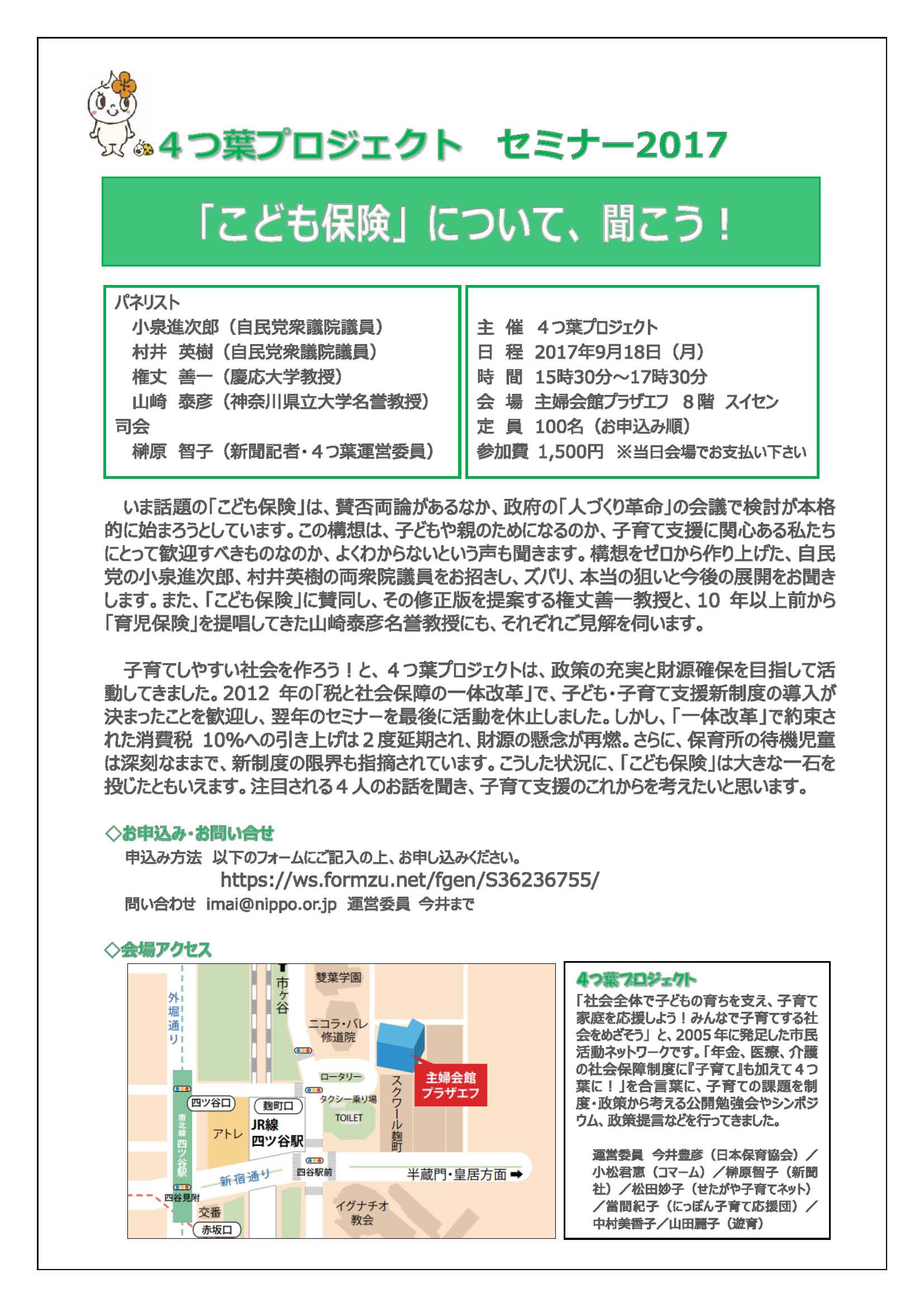

いま話題の「こども保険」は、賛否両論があるなか、政府の「人づくり革命」の会議で検討が本格的に始まろうとしています。この構想は、子どもや親のためになるのか、子育て支援に関心ある私たちにとって歓迎すべきものなのか、よくわからないという声も聞きます。構想をゼロから作り上げた、自民党の小泉進次郎、村井英樹の両衆院議員をお招きし、ズバリ、本当の狙いと今後の展開をお聞きします。また、「こども保険」に賛同し、その修正版を提案する権丈善一教授と、10年以上前から「育児保険」を提唱してきた山崎泰彦名誉教授にも、それぞれご見解を伺います。子育てしやすい社会を作ろう!と、4つ葉プロジェクトは、政策の充実と財源確保を目指して活動してきました。2012年の「税と社会保障の一体改革」で、子ども・子育て支援新制度の導入が決まったことを歓迎し、翌年のセミナーを最後に活動を休止しました。しかし、「一体改革」で約束された消費税10%への引き上げは2度延期され、財源の懸念が再燃。さらに、保育所の待機児童は深刻なままで、新制度の限界も指摘されています。こうした状況に、「こども保険」は大きな一石を投じたともいえます。注目される4人のお話を聞き、子育て支援のこれからを考えたいと思います。主 催 4つ葉プロジェクト日 程 2017年9月18日(月)時 間 15時30分~17時30分会 場 主婦会館プラザエフ 8階 スイセン定 員 100名 (お申込み順)参加費 1,500円 ※当日会場でお支払いくださいパネリスト小泉進次郎(自民党衆議院議員)村井 英樹(自民党衆議院議員)権丈 善一(慶応大学教授)山崎 泰彦(神奈川県立大学名誉教授)榊原 智子(新聞記者・4つ葉運営委員)◇お申し込み・お問い合わせ申し込み方法 こちらのブログに掲載のフォームにご記入の上、お申し込みください。問い合わせ imai@nippo.or.jp 運営委員 今井まで

September 3, 2017

コメント(0)

-

4つ葉プロジェクト+ final seminar 開催のお知らせ。

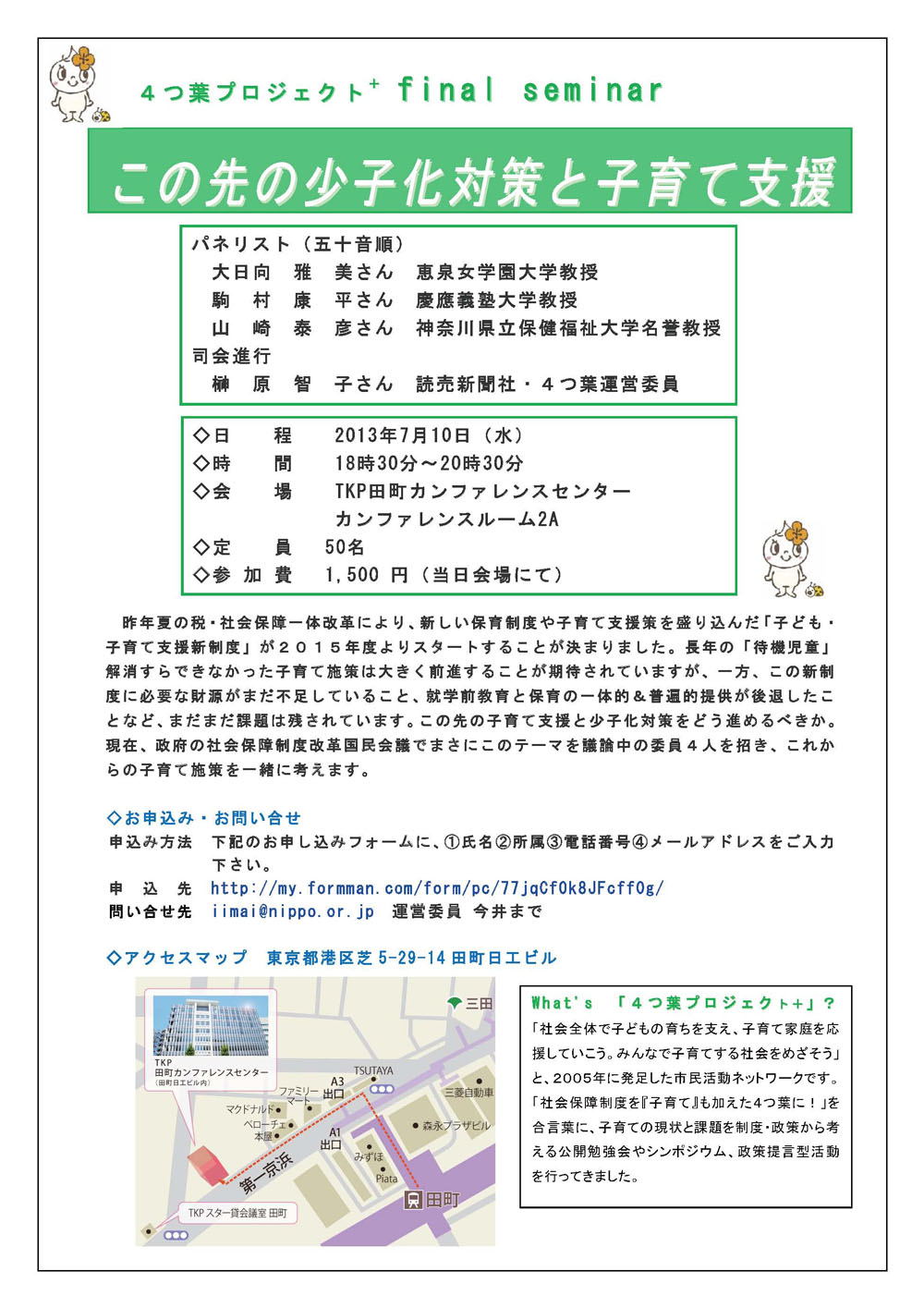

4つ葉プロジェクト+ final seminarこの先の少子化対策と子育て支援昨年夏の税・社会保障一体改革により、新しい保育制度や子育て支援策を盛り込んだ「子ども・子育て支援新制度」が2015年度よりスタートすることが決まりました。長年の「待機児童」解消すらできなかった子育て施策は大きく前進することが期待されていますが、一方、この新制度に必要な財源がまだ不足していること、就学前教育と保育の一体的&普遍的提供が後退したことなど、まだまだ課題は残されています。この先の子育て支援と少子化対策をどう進めるべきか。現在、政府の社会保障制度改革国民会議でまさにこのテーマを議論中の委員4人を招き、これからの子育て施策を一緒に考えます。パネリスト(五十音順)大日向 雅 美さん 恵泉女学園大学教授駒 村 康 平さん 慶應義塾大学教授山 崎 泰 彦さん 神奈川県立保健福祉大学名誉教授 司会進行榊 原 智 子さん 読売新聞社・4つ葉運営委員◇日 程 2013年7月10日(水)◇時 間 18時30分~20時30分◇会 場 TKP田町カンファレンスセンター カンファレンスルーム2A 東京都港区芝5-29-14 田町日工ビル 田町駅 徒歩 3分◇定 員 50名◇参加費 1,500 円(当日会場にて)◇お申込み・お問い合せ申込み方法 下記のお申し込みフォームに、1. 氏名 2. 所属 3. 電話番号 4. メールアドレス をご入力下さい。申 込 先 チラシ画像をご覧ください。問い合せ先 imai@nippo.or.jp 運営委員 今井まで

June 26, 2013

コメント(2)

-

偲ぶ会のご報告

去る3月10日、東京都内で、昨年12月25日に亡くなった杉山千佳さんを偲ぶ会を開催致しました。全国の子育て支援に関わる行政職員、NPO関係者をつなぐべく杉山さんが立ち上げ、運営してきた「次世代育成支援メーリングリスト」などで開催を呼びかけ、50名の方々がご参加くださいました。4つ葉の名付け親的存在の柏女霊峰先生の挨拶から始まりました。杉山さんが習っていたフルート奏者・千装智子さんとフルート仲間の藤永麻衣子さんによるフルートの演奏、第3回タウンミーティングでの杉山さんが挨拶する姿をDVDで振り返った後、びーのびーのの奥山千鶴子さん、元厚労省少子化対策企画室長の度山徹さん、わははネットの中橋恵美子さん、内閣府政策統括官付参事官(少子化対策担当)の長田浩志さんからメッセージをいただきました。山崎泰彦先生のご発声で献杯した後、4つのグループに分かれてそれぞれが杉山さんとの思い出を語り合うグループワークを行いました。執筆や講演、各審議会での発言などで子育てする母親のおかれた現状を強く訴え、みんなで子育てする社会の実現に向けた発信・提言を続けてきた杉山さん。参加者の誰もが杉山さんと交流があり、その素顔にも接していただけに、さまざまな思い出のエピソードが語られました。語る方々のお顔が杉山さんへの思いを饒舌に物語るあたたかなひとときでした。最後に厚労省年金局長の香取照幸さんからご挨拶を戴き、会は終了しました。当日は、参加者へのささやかなおみやげとして、4つ葉プロジェクト公式サイトで連載していた「4つ葉へのメッセージ」初回の杉山さんへのインタビューや月刊厚生での長田さんによる杉山さんへのインタビュー記事など杉山さんの業績を偲ぶ文章と偲ぶ会に寄せられた多くのメッセージを添えた冊子を配布致しました。杉山さんの訃報については、もっと早くブログでもお知らせすべきでしたが、失ったものの大きさに呆然とするばかりで、偲ぶ会のご報告を兼ねてのご報告になってしまいました。運営委員一同、こころからお詫び申し上げます。4つ葉プロジェクト+の今後のことはまだ何も決まっていません。杉山さんへのメッセージや4つ葉プロジェクト+の今後についてのご意見があれば、どうぞコメント欄にお寄せください。

March 19, 2013

コメント(0)

-

緊急開催! 特別セミナー「子育て3法で何が変わるの?」のご案内。

第180国会に提出された「子ども・子育て新システム」の法案は、民主・自民・公明3党による修正協議を経て、「子育て関連3法」として8月に成立しました。いよいよ、子ども施策が大きく変わります。「総合こども園」構想などは見送りとなりましたが、消費税財源から毎年7000億円を子育てへ投じること、市区町村が子ども施策の総合的計画を作り展開していくことなど、根幹は同じです。この3法を成立させた立役者といえる国会のキーパーソンをお招きして、特別セミナーを開催します。この機会に、子育て施策がどう変わるのか、今後の課題は何かなどをしっかりと訊きしましょう。4つ葉プロジェクト+ presents 子ども・子育て★特別セミナー 「子育て3法で何が変わるの?」◇日程 2012年9月27日(木)◇時間 18時30分~20時30分◇会場 主婦会館プラザエフ 東京都千代田区六番町15番地◇定員 100名◇参 加 費 無料パネリスト(五十音順)池坊保子さん 公明党衆議院議員小宮山洋子さん 厚生労働大臣、民主党衆議院議員田村憲久さん 自民党衆議院議員 司会進行榊原智子さん 読売新聞記者・4つ葉運営委員◇お申込み・お問い合せ申込み方法 メールの件名を【4つ葉セミナー 申し込み】として、1、お名前2、ご所属3、連絡先電話番号4、メールアドレスをご記入の上、下記まで。お問い合わせもメールでお願いいたします。申 込 先 yotsubaproject_plus@yahoo.co.jp問い合せ先 imaitoyohiko@docomo.ne.jp 運営委員 今井まで(PCメールの受信はできません)

September 10, 2012

コメント(0)

-

にっぽん子育て応援団フォーラムにどうぞ!

みなさま松田妙子です!あわただしく新年度がはじまり、花見や歓送迎会で疲れた胃腸も落ち着いたころでしょうか。私はこのところキッズスペースぶりっじ@rokaで、楽しくすごしています☆5月19日は3周年記念セレモニーをすることになって、子連れボランティアさんたちとうきうき準備しているところです。よろしければぜひきてくださいね♪さて、実はにっぽん子育て応援団もなんと結成3周年をむかえます。こちらもぜひご来場ください。遠方からもお申込みいただいていて、感謝です。市ヶ谷でお会いしましょう!-------------- にっぽん子育て応援団結成3周年記念フォーラム 「どうする? この国の子育て支援」 5月27日(日)13:30~17:00(開場 13:00) 会場 大妻女子大学千代田学舎 A棟1階150教室 対象 子ども・子育て支援関係者、NPO、企業、労組、行政職員、議員、 子ども・子育てに関心のある方 定員 300名 資料代 1000円 保育代 500円(要事前申し込み) プログラム 第1部 「わがまちの子ども・子育て支援事業計画を考える」 パネリスト 学識者(新システムWT委員) 財務省 自治体首長 前池田市長 倉田薫さん コーディネーター 岩田喜美枝さん 株式会社資生堂取締役 にっぽん子育て応援団企画委員 フロアからのリレートーク 第2部 「どう進める? 各党に聞く これからの子ども・子育て支援」 パネリスト 各政党の担当議員 コメンテーター 駒村康平さん 慶応義塾大学経済学部教授(予定) コーディネーター 安藤哲也さん にっぽん子育て応援団団長 NPO法人ファザーリングジャパン代表 勝間和代さん にっぽん子育て応援団団長 経済評論家 ★お申し込み> http://nippon-kosodate.jp/20120527.entryform.html お問い合わせ にっぽん子育て応援団 info@nippon-kosodate.jp 主催:にっぽん子育て応援団

April 22, 2012

コメント(0)

-

集中勉強会 of 子ども・子育て新システム Part3

「子ども・子育て新システム」について学ぶ集中勉強会、Part3を、3月2日(金)に開催します。今回は、自治体ごとに策定する「新システム事業計画」をどうやってより良いものにしていくかがテーマ。Part1、Part2を通じて「新システム」の全体像や分野ごとの課題を勉強してきましたが、最終的に肝心なのは「新システム」が私たちの暮らす町でそれぞれどう実現されるのか。つまり、市区町村の事業計画の策定がどうなっていくかがとても重要になります。そこで、Part3では、都市と地方の自治体で子育て支援施策を担当する方々を囲み、「私たちの町の新システム事業計画をどう作っていきたいか」をフロアの皆さんとともに考えます。会場と時間は前回と同じ。子どもと子育てのこれからに関心のある方たち、どうぞご参加ください。集中勉強会 of 子ども・子育て新システム Part3「私の町の“計画”を考えよう!」◇日 程 2012年3月2日(金)◇時 間 18時30分~21時00分◇会 場 こどもの城 904号 ◇定 員 70名◇参加費 無 料話題提供 鈴木 英呂さん 岩手県遠野市子育て総合支援室次長話題提供 伊藤 英穂さん 東京都武蔵野市子ども家庭部保育課長司 会 松田 妙子さん 世田谷子育てネット、4つ葉運営委員◇お申込み・お問い合せ申込み方法 メールの件名に【4つ葉集中勉強会 Part3申し込み】と書いて、1.お名前2.ご所属3.連絡先電話番号4.メールアドレスをご記入の上、下記まで。お問い合わせもメールでお願いいたします。申し込み先 yotsubaproject_plus@yahoo.co.jp当日は携帯 imaitoyohiko@docomo.ne.jp (今井)まで

February 24, 2012

コメント(0)

-

きらきら20周年

1年ぶりかもしれません。ごめんなさい。あっという間に、20周年の年が終わろうとしています。20周年のキックオフイベントからはじまり、先日は佐々木正巳先生をお招きしての記念講演、子どもたちの発表、そして、記録の展示会が終わり4月には、21年目に入ります。思い起こせば、あっという間の20年でした。展示会の中で一番ママたちに感動されたのは、私の若さでした(^_^;)だって、33才。現在のママたちくらいだもんね。今のママたちと同じように子育てで悩み、喜び、子供中心に回っていた毎日でした。そんななか、子育て中のママと子どもたちの遊びの教室を始めたのがきっかけで今に至りました。その教室を始めたのも、保育士と子どもではない、「母親と子ども」について学ぼうと思ったから。なぜ思ったかというと、子どもの評価イコール母親の評価のように思い、かえって子供を追い詰めた自分がいたから…。そして、20年も続いているということは、そんなママたちが今もたくさんいるということなんだよね…やはりこれは問題だなぁ…。今は、すっかりばあばになっちゃったけど、この年代にはこの年代の良さがあり、伝えることがたくさんあります。これからも、ずっと敦賀で子育て支援していくのが、私の生きがいだなぁと感じている私です。

February 16, 2012

コメント(0)

-

子ども・子育て新システム集中勉強会Part2。

2月17日(金)の開催の集中勉強会Part2。まだお席に余裕があります。子どもと子育てのこれからに関心のある方、是非ご参加ください。Part1にご参加いただいた方も毎回お申し込みが必要ですので、よろしくお願い申し上げます。…………………………………………………………………………………………………………集中勉強会Part2「親と子、幼・保、自治体、ひろば 何が変わるの?」子ども・子育て新システムの全体的な枠組みをおさらいしたあとは、親・子、幼稚園・保育所、ひろば、自治体、企業、労使など、それぞれの立場から「新システム」への不安や期待、問題点を洗い出し、政府関係者をまじえて議論しようと思います。◇日 程 2012年2月17日(金)◇時 間 18時30分~21時00分◇会 場 こどもの城 904号 ◇定 員 70名◇参加費 無 料<意見発表>渡辺 真一さん(横浜市・初音丘幼稚園長)菊池 繁信さん(全国保育協議会副会長)奥山千鶴子さん(子育てひろば全国連絡協議会理事長)福田 美香さん(東京都多摩市子ども青少年部長)労働組合関係者<回 答> 政府関係者司 会:山田 麗子さん(「遊育」副編集長、4つ葉運営委員)◇お申込み・お問い合せメールの件名に【4つ葉集中勉強会Part2申し込み】と書いて1.お名前2.ご所属3.ご参加希望の会4.連絡先電話番号5.メールアドレスをご記入の上、下記申込み先アドレスあてにお送りください。お問い合わせもメールでお願いいたします。申し込み先 yotsubaproject_plus@yahoo.co.jp当日は携帯 imaitoyohiko@docomo.ne.jp (今井)まで。…………………………………………………………………………………………………………

February 12, 2012

コメント(0)

-

子ども・子育て新システム集中勉強会Part2開催のご案内

こんにちは、當間です。子ども・子育て新システム集中勉強会Part1にご参加くださったみなさま、どうもありがとうございました。「これまでも何度か新システムについて説明を聞いたが、 今日のお話が一番わかりやすかった。 ようやく腑に落ちました」という感想を述べてくださった方がいらっしゃいました。ご登壇くださった、内閣府政策統括官・村木厚子さん、恵泉女学園大学教授・大日向雅美さん、ありがとうございました。集中勉強会Part2は2月17日(金)の開催です。子ども・子育て新システムの全体的な枠組みをおさらいしたあとは、親・子、幼稚園・保育所、ひろば、自治体、企業、労使など、それぞれの立場から「新システム」への不安や期待、問題点を洗い出し、政府関係者をまじえて議論しようと思います。会場と時間は毎回同じ。子どもと子育てのこれからに関心のある方、是非ご参加ください。Part3〈3月2日(金)〉では、市区町村ごとに策定することになる「我が町の新システム計画」の行方と可能性について、フロアの皆さんと考えます。…………………………………………………………………………………………………………集中勉強会Part2「親と子、幼・保、自治体、ひろば 何が変わるの?」◇日 程 2012年2月17日(金)◇時 間 18時30分~21時00分◇会 場 こどもの城 904号 ◇定 員 70名◇参加費 無 料<意見発表>渡辺 真一さん(横浜市・初音丘幼稚園長)菊池 繁信さん(全国保育協議会副会長)奥山千鶴子さん(子育てひろば全国連絡協議会理事長)福田 美香さん(東京都多摩市子ども青少年部長)労働組合関係者<回 答> 政府関係者司 会:山田 麗子さん(「遊育」副編集長、4つ葉運営委員)◇お申込み・お問い合せメールの件名に【4つ葉集中勉強会Part2申し込み】と書いて1.お名前2.ご所属3.ご参加希望の会4.連絡先電話番号5.メールアドレスをご記入の上、下記申込み先アドレスあてにお送りください。お問い合わせもメールでお願いいたします。申し込み先 yotsubaproject_plus@yahoo.co.jp当日は携帯 imaitoyohiko@docomo.ne.jp (今井)まで。…………………………………………………………………………………………………………

February 4, 2012

コメント(0)

-

集中勉強会of「子ども子育て新システム」開催します!

こんにちは、當間です。2012年も20日が過ぎようとしています。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。新年最初は、いよいよ最終とりまとめに向けて大詰めに差し掛かっている「子ども・子育て新システム」集中勉強会開催のお知らせです。子ども施策の転換点となる「子ども・子育て新システム」。「"子育て"を社会保障の柱の一つに!」を合言葉に活動してきた4つ葉プロジェクトは、これを大きな節目ととらえ、新システムで決まったコト&残る課題をしっかり理解して、よりよい仕組みになるよう一緒に考えていきたいと思います。 3回連続で開催するこの集中勉強会、いずれも同じ曜日、同じ会場、同じ時間帯で行います。綾部さんがブログトップにバナーを貼ってくださいましたので、詳細をそちらからご覧いただくことも出来ます。基本制度WTでの議論も残すところあと2回だそうで、今日、ラストから2番目の会合が行われます。この議論が終了した2月3日に、この集中勉強会の第1回目を開催します。第1回目のタイトルは、「教えて! 何が決まったの?」。基本制度WTの副座長を務めている恵泉女学園大学大学院教授の大日向雅美さんと、事務方とりまとめを担った内閣府政策統括官の村木厚子さんに「子ども・子育て新システム」の概要説明とともに、私たちが日頃から感じている子育て施策への疑問や不安にもお答えいただきます。* * * * * * * * * * * * * * *4つ葉プロジェクト+ presents集中勉強会 of 「子ども・子育て新システム」PART1 「教えて! 何が決まったの?」日 時 平成24年2月3日(金)18:30-21:00場 所 こどもの城 904号 渋谷区神宮前5-53-1 参加費 無料講 師大日向雅美さん(恵泉女学園大学教授、基本制度WG副座長)村木 厚子さん(内閣府政策統括官)質問者山田麗子さん(「遊育」副編集長、4つ葉プロジェクト+運営委員)司 会榊原智子さん(新聞記者・4つ葉プロジェクト+運営委員)定 員 70名申込み方法 メールの件名に【4つ葉集中勉強会 Part1申し込み】と書いて、1.お名前2.ご所属 3.連絡先電話番号4.メールアドレスをご記入の上、下記までメールでお申し込みください。お問い合わせもメールで下記のアドレスまでお願いします。お申込みお問合せ E-mail : yotsubaproject_plus@yahoo.co.jp当日は携帯メール(今井): imaitoyohiko@docomo.ne.jp* * * * * * * * * * * * * * *みなさまふるってご参加ください。

January 20, 2012

コメント(0)

-

子育て支援のコーディネーターを!!!

子育て支援総合コーディネーター草薙です。11月に入り、今年も残り2ヵ月となりました。実は、今月末は子どもたち3人のBirtyDay(3つ子じゃないけど、3人同じ誕生日です!)なので大きな出費も待っています(苦笑)なかなかゆっくりとした時間が持てずにこのまま年末に突入しそうです。さて、先月末から(財)香川県児童・青少年健全育成事業団の事業の中で「子育て支援コーディネーター」養成講座が開催されています。先日は3回目ということで、夜回り先生こと水谷先生のご講演や里親制度について、また、県こども女性相談センターの職員の方にお越しいただきセンターの機能や虐待児への対応について色々と学びました。ちなみに昨年、香川県での虐待相談は339件でした。今回、養成講座4日間のプログラムについて県の方から相談を受け、何回も話合いを重ね合いながら講座のアドバイザーとしても関わらせてもらっています。約50名程の受講生とともに、私も毎回一緒になって学ばさせていただいていますが、どの講義を聞いていてもやはり「連携」「ネットワーク」=つなぐ役割は欠かせないんだと思います。が、県内でのコーディネーターは「私」だけなんでこの現状も含めて、この研修を受講した方々が地域の中で活躍できる場=コーディネーターとして活動出来るようにお願いはしているのですがなかなか難しいとのお返事。。。これだけ多様な社会で、多様な子育て家庭がある中でどう子育て家庭を支えていけばよいのか?!介護も障がい分野も必ずコーディネーターが存在するのに子ども分野にはなぜ、いないのか???→誰か教えて~ぜひ、皆さんと共に声を上げて地域の中に必ず存在する「子育て支援コーディネーター」を増やし、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指していきたいと思います。

November 6, 2011

コメント(0)

-

東日本大震災復興子育て応援フォーラム。

こんにちは、當間です。すっかりご無沙汰してしまいました。ご無沙汰している間に、ゆったり~のの小原さんと再び仙台を訪れ、津波被害にあった仙台市の沿岸部を見て来ました。がれきはほとんど片付けられ、津波が襲ったことを知らない人が見れば、ただの荒れ地にしか見えません。しかし、そこにはかつて水田と集落が広がり、人々の暮らしがありました。荒れ地に見えるのは、塩水をかぶってしまったために草が変色してしまっているから。往時を知っている人々は、今の風景を見たら悲しくなるでしょうね。仙台では、日本冒険遊び場づくり協会の方々と災害子ども支援ネットワークみやぎの方にお会いしました。ゴールデンウィークに訪れたときには、3月11日の様子をお訊ねするなんて、とても出来る雰囲気ではありませんでしたし、思いもしませんでしたが、今回は、当時の揺れの凄まじさや津波に襲われたときの様子を直にお訊きしてきました。家や人が流されて行くのを嫌でも目にしてしまった子どもたちのことに想いを馳せ、いち早く遊び場の確保に動いた人がいたこと。出来ることをしようと動き出せたことで、おとなたちも前向きになれたこと。その一方で、避難所から仮設住宅、あるいは自治体借り上げの見なし仮設への入居が始まり、それまでにも見えにくかった個々の被災の状況がますます見えにくくなって来ています。見えない分、格差が広がっているとも言えます。阪神・淡路大震災で精神的ケアのために陣頭指揮を執った中井久夫さんは、こうした状況を「はさみ状格差」と呼んでいます。同じ震災の被災者同士が格差によって引き裂かれて行くというイメージでしょうか。震災から7カ月が経ち、支援の内容にも変化が求められています。さらに息の長い取り組みが必要になって来ました。仙台でお訊きしたことは、松田妙子さんと山田麗子さんが盛岡と大槌町でヒアリングしたことと合わせ30日に大正大学で開催するにっぽん子育て応援団主催の「東日本大震災復興子育て応援フォーラム ~誰も孤立させない子育て支援の仕組みづくり~」でご報告することになっています。震災被災地での子どもたちを取り巻く状況で露呈した、子ども・子育て支援の課題を共有し、課題解決に向けた仕組みづくりをみんなで考えようというもの。年明けに法案提出を目指して子ども・子育て新システム検討会議も動き始めました。フォーラムでは、震災から学んだことを通して、揺るぎないシステムづくりに向けた提言を行います。どうぞご参加ください。ご一緒に考えましょう。………………………………………………………………………………東日本大震災復興子育て応援フォーラム~誰も孤立させない子育て支援の仕組みづくり~★小宮山厚生労働大臣にお声がけしております★ 東日本大震災の被災地で起きている子どもを取り巻く問題から、現在の子ども・子育て支援施策が克服すべき課題を顕在化させ、どのような状況下においても子どもを取り巻く環境を担保する仕組みをどのように作り上げていくか知恵を出し合いたいと思います。 ◆日 時: 2011年10月30日(日) 13:30~16:45 ◆会 場: 大正大学 8号館 東京都豊島区西巣鴨3-20-1 ◆対 象: 子育て当事者、子ども・子育て支援団体、 市民団体、企業、研究者、行政担当者、 国会議員等 ◆定 員: 300名 ※必ず事前にお申し込みください。 ◆参加費: 無料 ◆保育料: 500円 ◆お申込みはこちら http://nippon-kosodate.jp/forum20111030.html ◆お問い合わせ にっぽん子育て応援団 info@nippon-kosodate.jp☆プログラム☆◆開会挨拶 勝間和代さん 経済評論家&公認会計士 にっぽん子育て応援団団長◆にっぽん子育て応援団の被災地支援活動・ヒアリング報告◆パネルディスカッション【第一部】 ~被災地からの発信・提案~パネリスト 両川 いずみさん NPO法人いわて子育てネット 副理事長 小林 純子さん 災害子ども支援ネットワークみやぎ 代表世話人 佐々木 健二さん NPO法人日本冒険遊び場づくり協会 理事 コメンテーター 山崎速人さん 内閣府企画官(少子化対策担当)コーディネーター 奥山 千鶴子さん NPO法人子育てひろば全国連絡協議会理事長 にっぽん子育て応援団 企画委員【第二部】 ~自治体からの発信・提案~パネリスト 中村吉徳さん 宮古市福祉課長 菊池 永菜さん 遠野市子育て総合支援室長 山田 正人さん 横浜市副市長(にっぽん子育て応援団企画委員)コメンテーター 政府関係者コーディネーター 樋口 恵子さん 高齢社会をよくする女性の会 にっぽん子育て応援団 団長◆提言・まとめ◆閉会挨拶 安藤哲也さん NPO法人ファザーリング・ジャパン代表 にっぽん子育て応援団団長☆主催:にっぽん子育て応援団☆独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業

October 21, 2011

コメント(0)

-

ふらっと ふぁみりー

ご無沙汰しすぎて、本当にすいません。くすくす@子育て支援コーディネーターの草薙です。こちら香川でも秋晴れの心地の良い日が続いています。庭先の大きな金木犀が花をつけ、とてもいい香りが漂ってきて秋が来んだなぁーって、思う瞬間でもあります。さて、今年1月に障がいのあるママから子育て広場のように、同じ障がいのあるママ同士の交流をしたい!という声があがり、4月から子育て広場の企画としてスタートした。月に一回、障がいのあるママたちのしゃべり場として地道にですがふらっとな場の中でふらっとな仲間と過ごす時間はとてもあたたかな心地のよい場になっています。時には、ショッピングセンターのレストランでみんなでランチ交流したりと、かなりの自由度の中でみんなで話しあいながら会を重ねっていっている。先日の会では…「自分たちのような障がいのある親たちは、災害時にどう子どもを守ることができるのか!」と、不安な声が上がっていましたが今後、このような不安や悩みを持ち合いながら講師を招いて勉強会なんかも開催できたらいいね~と、様々な意見やアイデアの提案もあった。この会の裏方として広場スタッフがお茶やスケジュールの管理・部屋の手配障害者相談支援専門員がさまざまなサービスの情報提供や相談コーディネーターの私は子育ての部分での情報や相談それぞれの立場での役割を担いながらこの会のメンバーの一員としてもかかわりをさせてもらっている。前から相談を受けていた平日、仕事をしている聴覚障がいのママから「ぜひ!土日開催もして欲しい!」という要望もあったので今月末の日曜日には親子クッキングを企画!一人ひとりの想いを大事にしながらいろんな立場の人たちにもかかわってもらいたいと思っている。

October 8, 2011

コメント(1)

-

小児専門病院の外来保育士として

コマームスタッフの浜口です。私は現在、小児専門病院の外来保育士として働いています。私が働き始め、日々感じることは「病気の子どもの兄弟支援」です。病気の子どもたちへの支援はあります。読み聞かせや人形劇等のボランティアの方もたくさん来てくださいます。しかし、その子どもたちの兄弟の支援はほとんどありません。休日や夜間にしか面会に来れない家族がたくさんいます。兄弟たちは入院患児さんたちへの感染等の理由から病棟には入れません。そのため、病棟のガラスドアに張り付いてじっと中を見ている子どももいます。入院している子どもたちは毎日病気と闘っています。ご両親も苦しむお子様を助けようと必死でサポートしています。そして、兄弟たちも見えないところで我慢し、甘えたい気持ちをこらえて一緒に頑張っているのです。医師が家族に病状を話す際、兄弟をお預かりすることがよくあります。先日も「○○ちゃんまた入院するの?私、またずっとおばあちゃん家に行かなきゃ行けないの?」と涙ぐんでいたお子様がいました。また、まだ小さい赤ちゃんでさえも、深刻なその場の空気を感じとり、医師と話しているご両親を泣きもせずにじっと見つめているのです。そんな子どもたちを見ていると、胸が締め付けらる思いです。保育士として何が出来るでしょう…子どもたちの心に寄り添い、頑張っていることを認めてあげることしか出来ない歯痒さもありますが、まずはそこからだと思っています。「我慢してるんだよね。みんなちゃんとわかっているよ」というメッセージはきちんと伝えてあげたいと常に思っています。健康に生まれてくること、元気に育つこと。そして生きていること。これは決して、当たり前、普通のことではないのです。普通のことが本当は素晴らしい奇跡なのです。もし身近にそんなお子様がいたら、ギュッと抱きしめ甘えさせてあげてほしい、病気は本人だけでなく、家族全員で頑張っていることをお伝えしたくて書かせていただきました。私も特別なことは出来ませんが、自分の出来ることを開拓していきながら、子どもたちと向き合っていきたいと思っています。

September 16, 2011

コメント(0)

-

子ども園てどうなるの?

はじめまして、コマームの永田です。入社して1年3ヶ月で、児童センターに勤務しています。 私は幼稚園・保育園ともに勤務経験がありますが、同じ子どもに関わる仕事だけれども仕事内容や子どもの生活の場としての違いなどを感じていました。今は児童センターで2・3歳のお子さんと保護者を対象にし、遊びや製作・体操などを行う幼児クラブに携わっています。今月6日の新聞では、政府の「子ども・子育て新システム」に関する中間報告でこども園について書かれていました。幼稚園、保育所を全廃し、幼保を一体化した施設をこども園とする方向でしたが、一部移行を望まない幼稚園はそのままの様です。幼稚園側に配慮し総合施設に0~2歳の預かりを義務づけず、0~2歳児対象の保育所は保育所のままこども園の指定を受けるとのこと。待機児童問題解消にどれほどの効果があるのかわかりませんが、それに関わる子ども・保護者・保育者すべてにメリットがあるように調整をしていってほしいと願います。 この記事を見て、自分が学生時代に実習に行った幼稚園を思い出しました。千葉県にある幼稚園ですが、幼稚園と保育園の園舎が一体となっている興味深い施設でした。木でできた大きな一軒の家の様に園舎というイメージからは離れていて、食堂が中心にあり、それを境に中で幼稚園と保育園が分かれています。幼稚園の中では一応クラスが決められていますが、部屋で仕切られることなく、年齢の異なる子どもが共に生活できるように工夫がされていました。園庭では幼稚園の子も保育園の子も一緒にたくさんの自然の中で遊ぶことができます。子どもたちは幼い子や他の人に対する思いやりがあり、とても素敵な幼稚園だなと思いました。この幼稚園の前身は無認可の保育園だったそうです。 園長先生の熱意や保護者・地域の方のご理解で、このように幼保がうまく一体化した施設になったものだと考えられました。子ども園の構想についていろいろなところから問題点が挙げられています。幼稚園の月謝や保育料の違い、経営における経理や職員、補助金などの問題etc・・・国の管轄も違うことから幼保一元化のバランスをとるのも難しいでしょう。しかし、子ども・子育て新システムに掲げられているような理想的な社会にするには無理だ駄目だと言っているわけにはいきません。先に書いた幼稚園の例のように、携わる人間が努力してこその実現だと思います。 私は幼稚園・保育園から離れ、違う立場でまた幼児に関わる仕事をしていますが、その環境を良くするのは行政などの仕組みだけでなく周りの環境や人によることが大きいと思いました。 たくさんの子どもや保護者の前に立ってみて、自分は人に何か教えたり模範となったりするような人間にはとても感じられませんが、何か少しでも良い経験をさせたい・楽しんでもらいたいという情熱を持って接していきたいです。

August 22, 2011

コメント(0)

-

ほっとスペースじいちゃんち。(訂正あり)

こんにちは、當間です。お盆休みもほぼ終了、真面目に現場復帰せねばと呼吸を整える感じの日曜の夜です。震災から5カ月が経ち、被災地では仮設住宅への入居が進んでいます。にっぽん子育て応援団が6月に開催したチャリティーイベントがらみで被災地の子育て支援団体の方々と連絡を取りながら、現地で求められていることが徐々に様変わりして来たと感じています。仙台在住で宮城県沿岸部の被災地を日々飛び回っている大泉さんからは、こんなお願いを頂戴しました。「仮設住宅に移った人々に、 お米とお弁当箱、水筒をお配りしたいと、 現在各方面に声をおかけしています。 ぜひ、ご協力を」避難所と仮設住宅での生活の大きな違いは何もかも自前で調達しなくてはならなくなること。その一方で、何もかも失っての仮設住宅入居ゆえ、入居に際してのさまざまな支援はあるけれど、先々のことを考えれば、義援金などの現金は手元に残しておきたい。職探しなどでの外出には、お弁当持参で出かけたいけれど、お弁当箱も水筒もない。食料そのものも、どこかで買ってこないと、ない。そんな、無い無い尽くしでスタートする新生活を応援するためのお弁当箱・水筒・お米をご提供ください、という呼びかけ。わかりやすいプロジェクト名があると伝えやすいんですが、今のところないようだし、よいアイデアが思い浮かばないので、6月から地元で始まった子育てひろば「ほっとスペースじいちゃんち」のメンバー用MLに、取り急ぎ上記の経緯を流してみました。子育てひろばの大家さんの岡村さんが、早速この呼びかけに応えてくださり、岡村さんの地元ネットワークにご紹介いただけそうです。この「ほっとスペースじいちゃんち」は、池上線洗足池駅から徒歩3分のところにお住まいの岡村さんのご自宅を開放していただいて、週に1回開催しています。どこかの団体名に似ているな、ですって?そう、品川のNPO「おばちゃんち」に敬意を表して名づけました。会の代表でもある岡村さんのご自宅で開催するひろばなので、「じいちゃんち」なんです。岡村さんは、お子さんもなく、お孫さんもいらっしゃらないけれど、子育て中の親御さんを応援したいと、自宅を開放して出来ることはないかと考えていらしたのだそう。大田区主催の区民大学で開催した子ども・子育て支援を始めたい人向けの講座で出会った思いを同じくする人々と始めました。“岡村じいじ”を「地域のじいじ」に。目指すのは「地域での孫育て」です。もっとも、メンバー6名のうち3名が未就学児と暮らすお母様方。そのうち2名はワーキング・マザーでもあります。あとは、実際に孫育てをしながら、保育ママやファミサポの提供会員もしているベテランの方と、そろそろ子育ても長ーい終盤戦にさしかかっている私。3月に「@あみーご」を見学させていただき、あとは大田区教育委員会社会教育課と大田区社会福祉協議会のご協力も得ながらスタートしました。現在のところ月4回のうち3回が水曜日、残り1回は土曜日に開催しています。7月、8月はベランダでの水遊びが大人気で、水曜日はいつも大にぎわい。土曜日は、まだちょっと寂しい感じもあるけれど、7月のガレージセールのときには同じような活動を計画している方が来てくださるなど、いつもとはちょっと違った雰囲気で、それもまた、迎え入れる側としては、楽しみ。週に一度、ちっちゃな方々と過ごす時間はかけがえのない愛おしさがありますが、8月は、ほとんど関われなくて申し訳ない限り。子ども手当と子育て支援制度アンケートからスタートした子ども幸せ研究所でも、2カ月に一度の子育ておしゃべりカフェと小中学生に向けた子どもの居場所アンケートを行っています。現在アンケートのまとめに入っているところ。いずれまた、ご報告しますね。なお、冒頭のお弁当箱と水筒、お米は、以下の住所にお送りください。(送り先が変わったため訂正)〒982-0833 宮城県仙台市太白区八木山弥生町17-20 第二大松コーポ102号株式会社ティータイム大江さんお弁当箱と水筒は、子ども用でなくても構いません。出来れば新しくてきれいなものを、どうぞよろしく。

August 21, 2011

コメント(0)

-

新潟より

新潟のNPO法人ヒューマン・エイド22椎谷照美です。長々とお休みしていましてすみませんでした。様々な業務や締め切りに追われ、あっという間に時間が過ぎていきました。3月11日東日本大震災後、新潟へ多くの方が避難されてきました。私たちに今何が出来るか、スタッフで話し合い、「新潟の方言講座&子育てミニ情報」を作成しました。天気の良い日には近くの公園や施設に行けるよう地図をつけ避難所に設置して頂くことにしました。新潟の方言を知ることで地元の方とのコミュニケーションがとれるよう、話しのきっかけになるようにと願い作成し、読まれた方から、地元の方と話すきっかけになったなど喜ばれました。表紙をブログでアップいたしました。http://www.ha22.jp/blog/page/3その後バザーを開催するなど、少しずつ出来ることを進めています。☆近況報告☆23年3月31日で、新潟市にいつ子育て支援センター育ちの森の指定管理期間5年間が終了しました。昨年の秋に、24年度から5年間の指定管理者のプレゼンがあり、引き続き管理運営を行うこととなりました。新しい事業や企画にも常にチャレンジしていきたいと思っています。指定管理を受けることは、やりがいはあるものの、なかなか大変な事も多くあり試行錯誤と臨機応変の対応が求められますが頑張って前に進みたいと思います。これからもよろしくお願いします。☆事業のお知らせ☆今年新たに、中学校内でサロンを実施しています。区内の未就園のお子さんと保護者が中学校に来て、中学生と遊びます。関わる中学生は、事前に育ちの森で実習をしています。緊張していた学生も子どもたちと遊ぶうちに笑顔になっていきました。今年の夏をどう乗り切るか・・・体調を崩さず節電に取り組んでいこうと思います。

August 2, 2011

コメント(0)

-

子どもの笑顔から元気を…」

コマームの渡辺です。先日、世界最大級とも言われるマグニチュード9.0という大地震が、東日本を襲いました。 壊滅的な被害を受けた各地からは、哀しいニュースが毎日伝えられています。私はそれを見るたびに涙がこぼれ、胸が締めつけられる思いがします。 そんな中で、被災者のかたが「子どもたちの笑顔に元気をもらってます」とインタビューに応えていたのを耳にしました。私はその言葉を聞いて「子どもの笑顔」の重みを改めて実感しました。 毎日、普通に仕事や家庭で 子どもを目にして生活している私でも、子どもの笑顔で「元気」だったり「癒し」「勇気」「喜び」などあらゆる「力(パワー)」をもらっています。 今も各地で余震が頻繁に続き、不安な生活はまだまだ続きますが。そんな中でも「子どもの力(パワー)」を励みに、私たちも頑張って行きたいと思う今日この頃です。----------------コマームスタッフの大田です。震災で、本当に日々大変な思いをされていると思います。一日も早い復興を願うばかりです。今回、「子ども子育て新システム」の目的を改めて見直してみました。目的の一番目に上がっているのは「すべての子どもへの良質な成育環境を保障し、子どもを大切にする社会」です。そしてその後就労支援に関するものが続いています。もちろん、子育てに就労支援は欠かせないもので、様々な働き方がある中、休日保育、早朝夜間保育は必要不可欠といえるでしょう。ですが、それにより掛かってしまうであろう子どもへの負担をどうするのか。また何よりも、この新システムで子ども達はどう育つのでしょう。子ども達をどう育てていきたいのか、一番肝心な部分が抜け落ちている気がします。私は病院のスタッフとして保育している時、子どもの「生きる力」を感じます。以前入院している患児の保護者の方が「この子がこの病気を持って生まれたのは、乗り越えるだけの力を持ってるからなんだよね」と話してくださったことがあります。私自身、大変な思いをしている子ども達がそれでも朝笑顔でおはようと言ってくれたり、 点滴をしていて片手が不自由でもブロックや粘土など自分達の好きな遊びをしていたりと、些細な瞬間にもそれを感じています。私は保育士としてその子ども達の「生きる力」を育てていくサポートができればと思いますそのために基本ではありますが「受容、傾聴、共感」を意識して関わっています。子どもと、時には保護者と一緒に楽しい、嬉しいと思う瞬間が少しでも増えるよう、できるだけ子どもの気持ちに寄り添い笑顔になれる瞬間がたくさんあるように。そしてその一瞬一瞬が生きていく力に繋がっていけばと願っています。子ども達をとりまく「成育環境」がこの「生きる力」を育てるものであるよう、利便性を追求するだけの制度になってしまわないよう、これからもこのシステムを傍観者ではなく子どもとかかわる当事者として見つめていきたいと思います。「すべての子どもへの良質な成育環境を保障し、子どもを大切にする社会」を目的とする制度がなくても、それが当たり前の社会になると良いですね。

August 1, 2011

コメント(0)

-

鯉のぼりお届け報告記。(追記あり)

こんにちは、當間です。大型連休後半、5月3日から5日にかけてゆったり~のの小原さんとともに全国の方々から届いた鯉のぼりを届けに東日本大震災の被災地を訪ねて来ました。http://ouendankoinobori.sblo.jp/震災直後から現地の方々と情報交換を行い、何が出来るのか、何が必要とされているのかを確認しながら、訪問の準備をして来ました。第一の訪問先は宮城県気仙沼市の冒険遊び場「あそびーばー」。風光明媚な海水浴場で知られる大谷海岸から1キロ足らずの高台にあります。ご存知のように気仙沼は津波で大変な被害を受けたところ。海岸からかなり離れた内陸にまで津波が押し寄せ、家々を押し流していたのには驚きました。大谷海岸も地形の美しさはわかるものの松林はなぎ倒され、マンボウの飼育で知られた建物は無惨な姿をさらしています。ぐにゃりと曲がった線路は、すでに片付けられていましたが、押し流された家や建物、車などがすべて片付くまでには相当時間がかかりそうです。ボランティア渋滞と言ってもよいくらいの断続的渋滞で現地にたどり着けたのは予想到着時間の2時間半後。現地スタッフのみなさまを大変お待たせしてしまいました。現地に到着したときには、たくさんの子どもたちが遊んでいました。翌日、改めて訪問、鯉のぼりを飾り付けました。ゆったりとした時間が流れるのどかなところで大変なことがあったなんて忘れてしまいそう。まだ、遊び場開始前なのに、すでに子どもが来ていて、遊びたくてうずうず。冒険遊び場があって、よかったなあと思いました。次の訪問先、仙台の中心部は、休日ということもあって大変なにぎわい。幹線道路に陥没したところがあって工事していたり、修復工事のためにシートで覆われたビルがあるなど、一見復興したかのように見えても、ところどころに地震の爪痕がはっきりと残っています。相変わらず余震が続いていて、子どももおとなも不安な日々を送っています。のびすく仙台の館長さんがお母様方の精神的な疲労について心配なさっていました。「親自身も被災者なんですからケアが必要」と。同じことは震災以来支援活動に奔走する医療者や福祉関係者、土木関係者、自衛隊や警察、行政の方々にも言えることです。夜、中間支援NPOの方とお話ししたら震災孤児の実態把握に困難を来しているとのこと。避難所に身を寄せる人々のことは把握できるけど、震災孤児のほとんどは親戚に引き取られているから、実態把握が困難。親族里親制度が知られていないことも気がかりだし、精神的なケアも必要であると、引き取られた子どもと、引き受けた親族のことをひたすらに慮っていらっしゃいました。最終日の5日は、福島県内4カ所を訪問。原発事故以来、ともかく先行きの見えない不安が福島県内で暮らす方々に重くのしかかっている。「県外に出ると、福島やいわきナンバーの車は ガソリンも入れてもらえないの?」「ホテルや旅館にも泊めてもらえないんですって?」「転校先でいじめられたと報道されているんだけれど」徐々に下がって来ているとは言え、決して安心できるとは言えない放射線量に加え、福島県から来たというだけで排除されるんじゃないかという不安が加わる。事前のやり取りの時点で、戴いたメールを読みながら涙が出て来てしまいました。お会いした方々は、ママサークルの代表や、子育てひろばの代表。みなさん地域の子育て支援に関わる方々だけあって、少しでも今の状況をよい方向に向けて行こうと心を尽くしていらっしゃいました。不安を一人で溜め込まず、今何が起きているのか、どういう対処をすればいいのかについて少しでも正しい情報や知識を得ようと、放射線に関する不安や疑問を語り合う会を開いています。福島県内で子育て支援ネットワークを立ち上げる寸前で震災に見舞われたため、こちらのほうはストップしてしまったそうですが、福島在住の保護者や子育て支援関係者などがつながって福島の子どもを放射能から守るネットワークを結成。専門家を読んで学習会を開いたり、作業部会を立ち上げ、テーマ別にさまざまなことを調べたりしています。今できることを、粛々と実行している。「(被災した私たちのことを)忘れられてしまうんじゃないかと、 それが一番心配、恐れています」絶対に忘れないと約束するのは難しい。でも、私、これまでの震災のこと忘れてはいないよ、と断言できるのだけれど。逆に、今回の被災地訪問では、そこで暮らす方々の姿を伺い、お話を訊いてみて今このときを一生懸命に生きていらっしゃることになんだか訪問した私たちのほうが励まされたように思います。車窓から眺めていると、着実に田植えは始まっていたし、気仙沼でも漁船が漁港に停泊していました。頑張れるところから復興に向けて動き始めている。動き始めた人々の背中を押すためにも長期にわたる支援、応援が必要です。気仙沼での冒険遊び場への応援は募金で出来ます。○被災地復興支援活動の特設サイトhttp://www.playpark.jp/asobibasien/NPO法人子育てひろば全国連絡協議会が被災地の地域子育て支援拠点に向けた義援金を受け付け。○東北関東大震災子ども子育て義援金BOXhttp://kosodatehiroba.com/82gienkin.htmlFathering Japanの東日本大震災特別支援活動○パパによるパパのための災害緊急支援活動 パパエイド募金http://www.fathering.jp/papa-aid/NPO法人全国父子家庭支援連絡会がJustGiving Japanを通じて募金にチャレンジ。○被災された母子・父子世帯・親を亡くした子ども達への応援! http://justgiving.jp/c/1952にっぽん子育て応援団でも、6月4日にチャリティ・イベントを開催します。http://kokuchi.sblo.jp/article/45018923.html(*募金に関する情報を加筆しました)

May 16, 2011

コメント(0)

-

とん(東)とん(敦)キッズプロジェクト

気付けば、とてもお久しぶりです。ごめんなさい。今年は、きらきらくらぶ20周年記念の年になります。その意味も込め今年はずっと取り入れたかった『訪問型支援』に取り組もうといろいろ画策を練っていたら「大雪」や「震災」やらでずいぶんとご無沙汰です。これについては、また次回お知らせします。忘れもしない3月11日。きらきらくらぶの今年度の保育の子ども達「きらきらキッズ」の修了式の日でした。私たちの事務所にはテレビはなく、娘からの電話で地震のことを聞きました。それでも全く信じられずパソコンの画面を見て驚愕…。それからもうすぐ2か月が過ぎようとしています。みなさんご存じのとおり福井県は「原発銀座」と呼ばれています。福島県以上です。昨年、子育てサポーターさんの研修や新座の父親支援の関係などで3回も東北へ行ったのも何かの縁でしょうか。すぐに、保護者の方に声をかけ物資を集めたところ、1日でとてもたくさん集まりました。敦賀に福島からの被災者の方が避難されてきたとのこと…、少年自然の家に滞在されている方々に、さっそく物資を持っていきました。私たちが集めたものは子ども達のものが中心でしたが、テッシュなどの日用雑貨などもあったのでとても喜ばれました。それがきっかけで、敦賀市内の市民活動団体と行政と共に「とん(東)とん(敦)キッズプロジェクト」を立ち上げ、敦賀に避難されてきた子どもを持つ家族を中心として支援活動を始めました。募金は「18歳以下の子ども達に…」余剰金は「被災孤児に」、物資、相談は避難されてきた方全員を対象にという事で、相談窓口を設けてそれぞれに対応しています。ボランティアをしている方々も、年齢・職種様々ですが、皆さんとても熱心で、頭が下がります。避難者の中には、2か月のお子さんもいらっしゃいますし、80歳を過ぎたお年寄りもいらっしゃいます。ほとんどが、福島原発から逃れてきた方たちです。1回目の交流会を終え、次は2回目の交流会を予定しています。だんだんと、生活も落ち着き、これから、福島にいたときに近い生活ができるようにと願っています。私たちにできることはほんのわずかですが、私たち敦賀の市民と同じように生活してもらえたらいいなと思う日々です。特に、お子さんを持つ若い夫婦のことが、とても気にかかる日々です。

May 4, 2011

コメント(0)

-

被災地にエールを込めて

子育てネットくすくす@草薙です。5月になりました。私の大好きな季節でもあり誕生月でもあります。新緑の木々は眩しく花々は癒しを与えてくれます。子夢の家の庭先にはさくらんぼの実がなり今月半ばには赤い実をつけ子ども達が嬉しそうに食べることでしょう先日、にっぽん子育て応援団の声掛けに賛同し子育てネットくすくすから2匹のこいのぼりを被災地にエールを込めて送りだしました。http://ouendankoinobori.sblo.jp/また、公的な機関を通じて絵本等を送ったり子育てひろば全国連絡協議会を通じてhttp://kosodatehiroba.com/82gienkin.htmlひろば利用者や関係者から寄せられた義援金を来週には送らせていただく予定です。引き続き、被災地へエールを送りながら香川の地で私たちができることをやり続けていきたいと思います。

May 3, 2011

コメント(0)

-

子連れ投票キャンペーン!

こんにちは、當間です。東日本大震災からひと月と10日経とうとしています。桜前線の北上とともに、事態が好転しますように!と祈っているうちに、東京のさくらは散ってしまいましたが、まだまだ桜前線は北上を続けています。たくさん方々が現地へボランティアとして出向き、さまざまな活動を続けていらっしゃる一方で被災地へ行くことは出来なくても、今暮らしているところから精一杯の応援の気持ちを込めて、さまざまなサポートが始まっています。絵本を送るプロジェクト、使い終わったランドセルをリフォームして現地の子どもたちに届けるプロジェクト。被災地の妊産婦さんとそのお子さまのために産後のホームステイ先まで準備して受け入れる東京里帰りプロジェクトや、震災発生時に0歳のお子さまが20歳になるまでサポートするハタチ基金、被災したひとり親世帯のための110311父子連募金。被災地のNICU支援のための救児基金……。支援物資や支援金を集めるためのバザーも、次々に開催されています。そんな状況で統一地方選が始まりました。前半戦では、いつものように「選挙に行こう!」とひとりキャンペーンをやることさえ忘れてしまっていて、大いに反省しました。後半戦に向けて、さてどうしようと思っていたら、ブログとツイッターで「子連れ投票キャンペーン」を始めた方がいらして思わずみなさんにご紹介したくなりました。子連れ投票キャンペーンhttp://ameblo.jp/misatom73/day-20110418.htmlツイッターでのハッシュタグは「#kodomotohyo」。被災した自治体では延期になりましたが、4年に一度、地元自治体の首長や議員を選ぶ貴重な選挙。投票に行ける地方の私たちは、ぜひ、投票に行きましょう。育休明け寸前で緊急入院してしまった若い友人のSさんは病院で期日前投票を済ませたそうです。「貴重なわたしたちの一票!」(Sさん)今回の選挙戦では、どの候補者も災害対策を取り上げていて、いかにもな感じ。その一方で子育て支援も重要ポイントに上げられていてよしよし、と思う。そして、改めて思い出す、こんなフレーズ。「晩のおかずを考えるように、 社会に思いを馳せられたら、 いいよね!」

April 20, 2011

コメント(0)

-

こんなときだからこそ。

こんにちは、當間です。東北関東大震災から1週間が経ちました。一日一日がとてつもなく長く感じられた1週間でした。こんなときだからこそ、必要なことがあります。まずは、チャイルドライン支援センターの加藤志保さんのメッセージを。「緊張感を持ちながらの一週間、 おとなのみなさまも大きな疲労感を 感じる一週間だったのではないでしょうか。 子どもさんたちの様子はいかがでしょうか。 もしも、とっても元気でしたら、 どうぞ遊びたがることを歓迎して たっぷりと遊べるようにしてあげてください。 もしも、とっても疲れているようでしたら、 たっぷり寝かせてあげてください。 もしも、よく眠れなくなったり、食欲がなくなったり、 元気がなくなったり、大人にまとわりつくようになったり、 学校に行きたがらないようでも、 どうぞ、あせったりあわてたりなさらないでください。 心の病気にかかったのではないかしら、 と心配するのはもう少し先でもいいかと思います。 ただ、揺れの体験がなくてもTVや新聞や大人の会話からも、 子どもたちの心に不安を与えることは確かです。 上記のような様子がみられましたら、 情報に子どもたちがどう接しているのか、 よくよく気をつけてください。 できれば、ゆったりした気持ちで、 一緒にお料理をしたり、洗濯ものを畳んだり、 お掃除をしたり、 いつもよりも一緒の時間を長く過ごしてみてください。 身体を動かすことができるようでしたら、 サッカーでも、なわとびでも、ジョギングでも、 お散歩でもいいですし、 身体が触れる遊び、プロレスごっこや、 お相撲ごっこなども、いいと思います。 もしも子どもさんが、ふさぎこんでいたり、 殻に閉じこもる様子がみられるようでしたら、 ゆっくりと抱きかかえてあげてください。 言葉にならないものを抱えている そのことによりそう気持ちで、 ゆっくりと、背中をさすってみたり、 肩をさすってみたり、 手をつないでみたりしてください。 おとなもそうしていると安心します。 もしもお話し始めたり、 泣き始めるようなことがありましたら、 ゆっくりと受けとめてあげてください。 そして、もしもご自身もとってもお疲れでしたら、 まずは、自らの身体をゆっくりと休めてください。 目が覚めたときに、 子どもたちに向けるとびきりの笑顔が戻っていますように。 子どもたちの笑顔と 弾けるエネルギーから元気を分けてもらって、 なんとかかんとかやっているおとなのひとりとして、 お伝えできるわずかなことを。」福井新聞のこちらの記事も参考になります。東日本大震災、子どもに災害をどう伝えるか非常事態の中、話をして、心を支えるために私にも、阪神淡路大震災のときの苦い思い出があります。ふるさとを襲った大災害を報じるテレビを見ながら、次々とかかってくる実家の安否を訊ねる電話の対応をして、その日も暮れようかというときになり「いけない!」と気づいたときには、遅かった。当時3歳だった娘も、街が壊れている悲惨な映像をずっと凝視し続けていたんです。しばらくの間は、私がそばにいないと不安でパニックになる娘を誰かに預けて外出することが叶わなくなりました。申し訳ないことをしてしまったなあと反省しましたが、あの時の私には、自分自身の心の動揺を抑えることができませんでした。今回、娘はその10日前から福島の妹のところにいて、大学の研究室で、研究データのデジタル入力のアルバイトをしていました。大きな揺れがあったとき、娘と妹は同じ部屋にいて、揺れが収まると同時に、研究室の方々と外に避難しました。硝子が飛び散り、惨憺たる状況だったとか。2日後に、妹が車で娘を送り届けてくれたのですが、疲れ果てて布団に倒れ込んだ妹に比べ、娘は大変元気で、元々約束していたからと、友人のところへ出かけてしまいました。妹は、勤務先からの呼び出しに応じて4日後に戻って行きました。戻る前日、放射線量に関する勉強会のようになりました。東京電力が公開していた福島原発周辺の放射線量計測データの単位が、事故の前とあととでは違うものになっていたので、何故だろう?と妹に訊ねたのがきっかけ。妹は学生時代から現在に至るまでの知識を総動員しつつ、インターネットの信頼できるサイトを探しながら、丁寧に解説してくれました。まだまだ楽観的になれそうな状況ではありませんが、何かの一助にと、以下、貼り付けておきます。【日本産婦人科学会サイトより】福島原発事故による放射線被曝について心配しておられる妊娠・授乳中女性へのご案内(特に母乳とヨウ化カリウムについて)(平成23年3月16日付で日本産婦人科学会が発表した資料)http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110316.pdf【東大病院放射線治療チームのツィート】放射線と健康に関する知っておきたい専門知識をわかりやすくツィート。グレイ、シーベルト、ベクレルなどの耳慣れない単位が意味するところも理解できる。http://twitter.com/#!/team_nakagawa

March 21, 2011

コメント(1)

-

「生きる」ということに向き合う

香川@子育てネットくすくす善通寺市子育て支援総合コーディネーター草薙めぐみです。年度末の慌ただしい3月に突入!今週、来週と子どもの受験や卒業式(小・中学校)で親としてフル稼働体制です。さて、日記の件ですが…當間さん、こちらこそいつもお世話になっています。私もインプットが多すぎて正直、月一の当番だけなのに相当な迷いの中で書いています今日のテーマのとおり「生きる」という壮大な難しいテーマを書いてしまいました昨年末に障がいのある2人のママから「障がいのあるママたちの集まりの場」が欲しいぜひ!会を立ち上げたいので協力してもらいたいとの相談がありました。ゆくゆくは障がいのあるなしでなくママ同士が一緒に語り合い、家族で、時にはパパも一緒に参加できたらいいなぁというお話でしたそれから毎月関係者で集まり、交流&話し合いを行い先日やっとパンフレットも出来上がりました「ふらっとふぁみりー」という誰もがふらっと立ち寄れる垣根のない温かい仲間たち!というネーミングもとにまずは障がいのあるママたちが交流できる場でやってみよう!ということでくすくすの広場スタッフとも相談をしながら「ふらっとふぁみりー」を立ち上げ一緒につくりあげていきことになりました。今回一緒この企画をつくりあげることになったママたちは車椅子生活の中でお子さんを育てられ何事にも意欲的に活動をされ力強く生きているママたちですその一人のママはALSという難病と戦いながらも家族のサポートの中3人の子育てもされていますその彼女が穏やかな優しい口調でこう話されました私たちのような障がいのある人でも恋愛も結婚も子どもを産み育てられることもできるということを私たちをみて知って欲しい!勇気を持ってほしいのです!そして、最後に「私には時間がないのです…」と、そうなのです。。。すでに彼女は余命宣告を受けその期限はとうに過ぎ自分の命があるうちに誰かにこの想いをつなげていきたい!私たちには想像がつかないほどの葛藤の中で「死」と「生」の狭間でどう自分を支えているのだろうか。。。「自分ができることを最後に一つやり遂げていきたい」彼女はおっとりとした優しい口調でそう伝えてくれました4月はみんなでお花見です綺麗なさくらの花の下で美味しいお弁当を食べながらみんなと楽しい幸せな時間を過ごせますように。。。。。最後に、この出会いを心に刻み心から心から感謝するのであります

March 6, 2011

コメント(0)

-

起きていることを理解する手がかりは、どこにある?

こんにちは、當間です。このところインプット過剰気味で、なかなかブログに書くテーマが決まりません。どうしようと悩んでいたら、草薙さんが素敵な日記を書いてくださっていて!頭の上に重しがのしかかっていたような気分だったのが急にもやもやが消えて、気持ちが楽になった(苦笑)。おかげで、やる気まで復活したみたい。単純だなあ>ぢぶん。先週は、久しぶりに子ども・子育て新システム検討会議を傍聴しました。3月からは会議の様子をインターネット上で公開するのだとか。わははネットの中橋さんやFJの安藤さんが参加している「社会保障改革に関する集中検討会議」も会議の模様を動画(生中継)で公開していますね。より多くの人々が会議の様子を見られるのは幅広い議論を求めるのにはよい方法かもしれません。ただし、それまでの議論の流れがよくわかっていないうえに、会議で飛び交う用語が難解だったりすると、その場の議論だけで物事を判断したり、議論の内容がよく解らないまま手前勝手な解釈で受け取る人が増えたりして、かえってややこしいことになったりするんじゃないだろうか?という不安も聞こえて来ます。もちろん、公開しても大丈夫だと判断出来るところまで議論が煮詰まって来ているからこそのインターネット中継開始なんだろうと思います。理解の助けになるのがマスコミ報道だとよいのですが、例えば新システムでの幼保一体化議論でも、傍聴した人や参加委員の方々からお話を聴くと、きちんと理解して書かれた記事は案外少ないようです。大筋のところをうまく“翻訳”してわかりやすく伝えてもらえるといいのになあ。昨年11月に参加した周産期診療ガイドライン作成に関する総意形成会議(あまりに長くて難解なので意訳してしまいました)でも、患者家族の一人として参加するにあたり、第一線でご活躍中の小児科医、N先生の懇切丁寧なレクチャーをいただいて、なんとか無事にお役目を果たすことが出来た私ですから、なおさら、そう思います。この「周産期診療ガイドライン」は、ほぼまとまりつつあり、現在意見を公募中です。専門用語についてはひととおり注釈も添えられており、それぞれのトピックをあげるに至った背景も解説しているので、門外漢でもかなりわかりやすく出来ていると思います。とは言え、一般の方々に合わせて書かれたものではないので、途中で読むのが嫌になってしまうかもしれません。このガイドラインを使用するのは専門医なので、一般向けに噛み砕いてわかりやすく表現しようとすると逆に冗漫になってわかりにくくなる恐れもあります。そのわかりにくさゆえに、医療者は患者を排除しようとするのか?という反発を生み、これまでは医療者vs患者という構図がいたずらに強調されて来たようにも思います。そこをなんとか変えていきたいという思いは、医療者にも患者にもある。だから、総意形成会議に患者家族の代表が参加している。もうひとつ押さえておきたいのは、ガイドラインが作成されるのは医療現場では、その専門医でさえ判断に苦慮することが次々に生じるからこそです。その事情への理解も、もっと広まって欲しいと思います。専門医が判断に悩んだときに使うガイドラインがどのようにして作られているのかを垣間見るチャンス。興味のある方は、ぜひご覧になってみてください。同じように、これから詰めの議論へと移っていく「子ども・子育て新システム」についても、子どもとその家族を支えるためのさまざまな制度や運用のためのガイドラインが作られて行くと思います。あるものは専門家向け、またあるものは一般にもわかりやすく作り分けられていくものもあるでしょう。出来上がるプロセスや、それが文言に落とし込まれていく様子を関心を持って見守る。実際に文書として出来上がったときの表現についても自分なりに吟味して、疑問をもったら内閣府に問い合わせてみたりすれば、いいんじゃないかな。ツィッターもいいけど、事務局が対応に苦慮するくらいに問い合わせが寄せられたら、会議やマスコミ報道そのものが変わっていくような気がします。(事務局のみなさま、業務に忙殺されているのに 煽るようなこと書いてごめんなさい。 先にお詫びしておきます)

February 27, 2011

コメント(0)

-

子育て

去年末、父親になりました。子育てについてブログを書いて見てと言われた。っで、「子育て」って何か?と素朴な疑問が上がってきたのです。子育てとは何か、読んで字のごとく子どもを育てる? でも、なんで?どうやって?その意味、子育ての本当の意味を知りたくなりました。子育て一年生の僕はお風呂に入りながらあれこれ考えました。深く考えすぎたので、少し話は飛躍しますが進ませて頂きます。そもそも、私たち人間だけが子育てをしているのではないですよね。犬や猫、哺乳類と呼ばれるものは全てと言っていいほど子育てをします。鳥もしますね。みんな自分の子どもがかわいいから子育てするのでしょうか?でも、カエルやトカゲ、魚などはしない方が多いと思います。そう考えると、生き物が進化する過程の中で子育てをした方が良いと出した答えなのかもしれません。生きていく中で、様々な状況や厳しい環境にいち早く対応できるようにする。そのサポートをしてあげるのが子育ての原点と言えるのかもしれません。この子育ての“原点”をふまえて話を進めさせて頂きます。私たち人間に置き換えてもこの子育ての意味は当てはまるように思います。一昔前、日本の高度成長期のころ、男性は働くもの、女性は家事・育児。大企業に就職するための学歴社会、スパルタ教育と呼ばれるものが子育ての主流でした。しかし、子育ての原点は成長のサポートで、主役はあくまで子ども、親は黒子に徹するもの。視野を広げるための意見や教育は大事だけれど、自分の意見を押し付けるものではなく、決めるのは子ども自身、親ではないですよね。最近になってこのような個人の人格を育てる子育ての重要性が広まってきました。社会と言う複雑な要素が詰まったこの世界で、どのようにその環境に順応していくか、どう生きていくか。それを教え、サポートするのが子育ての重要な役割だと思います。しかし、社会は常に進化し複雑になり、現在ではグローバル化(地球規模)もささやかれています。そうなると子育てを親と言う個人だけに頼るのは大変です。親のサポートだけでは不十分な世の中になっているのです。そこで、地域ぐるみの子育てが必要となってきますね。その地域の集合体である国が、子育てに力を入れて取り組むことが更に大事になってくると思います。ようやく国も子育て支援という言葉を口にするようになりましたが、支援だけではまだ物足りないですね。子育てを支援(サポート)するのではなく、子育て自体が子どものサポートです。早く、地域が、国が“子育て”をする世の中になってもらいたいものです。日本も、今までは就学後の子育てである“教育”には力を入れてきました。最近になり、就学前の特に0~3歳児の子育てが大事だという事が分かってきました。より良い未来のために、どうしたら良いか。偉い学者さん達が日々研究を重ね、方法を試行錯誤出した結果。特に大事なのは遊びではないか、と。子どもはほっといても遊ぶものです。楽しから遊ぶ、子どもにしたらただそれだけ。遊びの中で学ぶことはたくさんあります。いや、0~3歳児に関しては学ぶために遊んでいるのかもしれません。その遊びの中で子ども達は何を学ぼうとしているのか?子育てをする立場の僕らは遊びの意味を理解しておくと良いですね。知識を詰め込むのではなく、もともと子ども達が持っている、人間に初めから備わっている様々な感性。その感性を“遊び“で最大限に引き出してあげる。可能性を引き出してあげる。それが子育て。その子育てが大切なのです。このように子育て自体も世界の流れの中で、より効果的に、より良い未来のために進化しているのです。子育てが生物の進化の過程で生まれ、今現在も日々の進化を続けていることを語りました。といえ、今現在、気持ちよさそうに寝息を立てている息子の寝顔を眺めていると・・・。そんな事はどうでもよくなりますね。一人の親としてそんな理論のために我が子を育てるわけじゃない。素直にいとおしいから、大切だから。自由に、元気に、自分らしく生きていって欲しい。そのための愛情は惜しまずそそぐよ。そうつぶやきました。

February 25, 2011

コメント(1)

-

寄り添うという支援

香川@子育てネットくすくす善通寺市子育て支援総合コーディネーターの草薙です。子育て支援総合コーディネーターとしての役割を担って早、丸7年が経とうとしています。この事業の今後のあり方や評価も含めて先日からアンケートを利用者の方にお願いして3月上旬まで声を拾い上げます。なかなかひろいあげられない声を聞き利用者のニーズをこの事業にかえしていくためにもそして、私自身、真摯にむきあっていくためにもですコーディネーターとして地域の子育て支援の様々な情報を提供し、時には訪問や付添い支援も行ったり、多様なつながりを意識しながら柔軟であるよう自分なりにつとめてはいますが時にはケースによっては苦しいときもあります。そういう時は、同じ立場の者同士で意見や議論をしあえたらいいんですが何しろコーディネーターが1人しかいないもんでそういう時は障害児の相談支援専門員さんと話をしたり小児科医の精神科医の先生に相談したりとやはりバックボーン(専門職の先生)があるというのは本当に心強いものです!年々、相談が増えている中でやはり、発達の遅れや障害のあるお子さんのケース次に子育て不安先日はDV被害者が広場からつながれてきて県外から逃れてきたケースを対応したり新しいケースも増えてはいますが継続して数年かかわるケースも増えています。どのケースも相手が伝えたいことやこころの重荷をすこしづつ下ろしていけるよう目の前の相談者にどう寄り添っていくのか自問自答しながらも何かをしてあげることではなく。。。「いつも私はあなたの味方ですよ」「何かなくてもいつでも顔をみせに来て!」と、そう相手とつながっているメッセージを伝えながら向き合っていきたいと思います。

February 20, 2011

コメント(0)

-

雪と、子育てと、WLB

降りました久し振りの大雪。年末から、だらだらと降っていた雪が一気に福井県に。交通手段は主に自家用車なので、みんな大わらわです。スタッフのお子さんも止まった電車に乗っていたり、その子を迎えに行って車をぶつけられたり。帰省したところから帰ってこれなくなったり…様々なことがありました。そこで私が思ったこと※子ども達の休校とともに自宅待機になった会社のパパは、除雪もできたしママも安心。パパがお休みでなかった家庭では今も除雪進まずどこにも行けない。※車の中にいた人が排気ガスが逆流し危篤に…ママが除雪中で子どもを乗せて待たせていたなら大変なことになる!!(これはよくある光景です)※共働きの家庭では、どちらが保育園に連れて行くの?(どちらが遅刻するの?)※こんな時こそ地域力大切…若い家庭の子どもを高齢者世帯で預かり、除雪を一緒にしてもらうなど…会社の除雪も大切だけど、やはりここでもWLB。行政は除雪に関するクレームに随分と困ったようでしたが行政だけでなく、地域も企業も子育て中の人たちのことを気遣えば社員は、きっともっと意欲的に働けるのに…と改めて思いました。太っ腹になってもらいたいなぁ…。

February 3, 2011

コメント(0)

-

ママ同士のコミュニケーション

お久しぶりです。松戸の石田です。ずっとご無沙汰してしまってごめんなさい。今年はちゃんと私の気持ちを発信していかなければ・・・と思っていたのに、1週間経ってしましました。遅れましたが、今年もよろしくお願いします。最近、ひろばで幼稚園の話題が多く聞かれます。幼稚園の募集はもうすでに終わっているのでこの時期の話題は、プレ幼稚園。松戸市でもプレ幼稚園を行っているところが多々あります。なかなか情報としては公表してはいないのですがお母さんたちはどこから仕入れてくるのか口コミ情報なのかよく知っていますね~。なぜそんなに早く幼稚園に入れたがるのか。かつて私も17年前、長女を入れた一人です。その頃は、2歳児で入れる幼児教室などあちこち探しました。雑誌社の幼児教室や近所の幼児教室・・・月2回程度から毎週のところもあって。結局そこまでお金をかけられないぞ~と思い週2回のところに通っていたら近所のお友だちが、近くの幼稚園のプレ幼稚園に行くことを知り一緒に行くことになりました。一番の決め手は、お友だちが行くという以外に近くの幼稚園に入るときに、並ばずに優先的に入れる。と聞いたからです。前置きはここまで。今日は何をいいたいかというと・・・そのひろばでの話題の内容です。ある幼稚園のプレ幼稚園の説明会で母子分離の際、お母さん同士で集わないでください。といわれたこと。何の理由だかは、はっきりしませんがお母さん同士で集まって幼稚園の噂をされることを避けるためというのを聞きました。なに~?!ひろばでは、お母さん、お父さん同士で情報交換したり、お友だちになったり、お家を行き来する仲になったり一緒に子育てできる人を増やせたら・・・なんて言っているのにプレ幼稚園に行ったとたん、お母さん同士集ってはダメだとはなにごと~?!と思ってしまった私でした。これは、プレだけとは限らず、幼稚園に入ってからもあるそうです。同じクラスの親同士で親睦会を開いてはいけないとか。複数の幼稚園ではないと思いますが、ちょっとショックでした。ますます孤立してしまいます。まあ、みんながみんな集えと思っているわけではないですがなんかさびしいな~と思ってしまいます。これじゃ、小学校に行ってもPTA活動などに影響がでてくるかも。ただでさえ、なかなか役員になる人がいないというのに・・・。ひろばを離れた人たちは、次にどこで子育ての情報交換をするのでしょう?!ネットの中でしょうか。やっぱりさびしいな~。まだまだ一部の幼稚園だけだと願う限りです。NPO法人松戸子育てさぽーとハーモニー石田 尚美

January 29, 2011

コメント(0)

-

“子どもを大切にする社会”に必要なものは

児童センターのスタッフの上田です。最近のニュースでは「子ども子育て新システム」について“こども園”や“子育て支援”など幼児向けの支援の話題を多く聞きますね。先日、私は児童センターのスタッフとして“学童期”に目を向けて「子ども子育て新システム」を改めて見てみました。すると“放課後児童給付(仮称)”と明記はされていますが、学童期は内容が不十分のように感じました。もちろん学童保育は共働きの親には必要不可欠なもので、施設の数が足らず、待機児童が多いのも事実です。ですが「子ども子育て新システム」の目的にある“すべての子どもへの良質な成育環境を保障し、子どもを大切にする社会”には“すべての子ども”とあります。では、共働きではない家庭の子どもの健全育成はどうなっているのでしょうか?健全育成には、家庭でもなく、学校でもない路地裏の様な居場所が、必要なのだと私は思います。児童館・児童センターでは児童の健全育成を目指し、様々な事業を実施しています。日々の事業を通し、子どもの新たな一面が見えてきます。例えば、学校では勉強が苦手な子も、児童センターではドッジボールのリーダー!同学年とはトラブルが多い子も、幼児さんには優しく幼児さんと保護者の方に人気者!また、中高生が小学生と一緒に遊ぶ姿も良く見られます。年齢も性別もバラバラな子どもたちが、狭いスペースで一緒にお昼を食べている姿は、児童センターの自慢です。“子どもを大切にする社会”に必要なものは何でしょうか?もちろん制度や財源の確保は重要ですが、子どもの豊かな心を育てるためには親はもちろん地域の協力が必要だと私は思います。微力ではありますが、児童センターのスタッフとして地域の輪を広げ、子どもの笑顔があふれる国に一歩でも近づけるように努めたいと思います。

January 24, 2011

コメント(0)

-

伝え、広めたいことがある。

こんにちは、當間です。みなさま、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。地元では、15日に今年度5回目となる子育ておしゃべりカフェ@おおたを開催しました。毎回、真摯に子どもと子育てを考える人々やいま、子育てに忙殺されながらもわが子のこと、そして育児を通じて社会を新たな視点で見直している人々との新たな出会いがあって、とても嬉しく思っています。第4回目からは、生活学校の折り紙名人の方々が同室保育のためにご協力くださっています。それぞれの体験が培った子どもへの見事な対応には、感動を覚えます。さらには、せっかく折り紙名人が来てくださっているのだからと、ラストにおとなに向けた折り紙講座もお願いしています。子ども時代に、さんざん折り紙に親しんだはずなのに、鶴しか折れない私。「からだのほうでは、ちゃんと覚えているものですよ」折り紙名人は、にこやかに、そうおっしゃる。で、実際に教えていただくと、途中から記憶が蘇り、「ああ、そうでした」と手がどんどん動いて行くのです。なんて素敵な、私のからだ(と脳)。生活学校とは、「女性を中心に、 身近な暮らしの中の問題を、学び、調べ、 企業や行政と話し合い、 ほかのグループとも協力し合いながら、 実践活動のなかで解決し、 生活や地域や社会のあり方を変えていく活動」で、全国で、約1,000の生活学校が活躍しています。(財団法人あしたの日本をつくる会公式サイトより)大好きな国語学者・寿岳章子さんの著書で生活学校のことを知りました。1950年代に、生活学校で学ぶ農村の女性たちが語っていたことを紹介していたのです。当時、日米安保条約の行方が社会をにぎわせていました。生活学校で学ぶ女性たちは、自分たちの家業である農業が、日米安保条約から、どのような影響を受けているのかをきちんと理解していました。ミクロとメゾ、マクロが、彼女たちの中では、つながっていた。それを知ったときから、生活学校の存在に大変な尊敬の念を抱くようになったものですから、いま、自分たちの活動に生活学校の方々がご協力くださることにこころから感謝しているのです。こうした先人の知恵を、いまにも伝え、活かしたいと、強く念じます。さらに、憲法学者の娘として生まれ、優れたエッセイストとして多くの著作を残した寿岳章子さんにも感謝。その気になれば、ネットを通して簡単にさまざまなことがゲット出来る時代になったからこそ、こうした先人の活躍を伝えておきたいし、多くの方々に知っていただきたいと思うのです。17日は、阪神淡路大震災から16年を迎えます。震災を通じて得られた、おびただしい知識と経験を今後、最大限に活かしていきたいと願うのと思いは同じです。ツィッターやフェイスブック、mixiの存在がそれを可能にしてくれるかな。(勝間さんがつぶやいてくださったおかげで、 にっぽん子育て応援団の個人サポーターが 飛躍的に伸びたこと、こころから感謝しています)

January 16, 2011

コメント(0)

-

今年もよろしくお願いします♪

明けまして おめでとうございます香川@くすくすの草薙です(子育て支援総合コーディネーター)2011年を迎え、心を新たにして目の前の一つひとつのことを丁寧にやっていこう!と、誓った私です!さて、この4つ葉ブログも9月からご無沙汰にしてしまい本当に申し訳けありませんでした昨年一年、週末は殆ど県外出張でブログにレスする余裕がありませんでした。昨年は、子ども・子育て新システムを学びに行きたくさんの刺激と学びを受け、その後香川で新システムの勉強会を仲間たちと開催したりその後も継続して議論する場をもったり子育て支援仲間たちと頑張って活動を続けております。勿論、現場での仕事(コーディネーター)も他機関との連携の中で目の前の子育て家庭のサポートを行っています。昨年からMSWの方とよく話をする機会がありその話の中で共感してしまうのは「地域のコーディネーターが必要なんだ!」って、いうこと子育て支援総合コーディネ―タ―もMSWもSSWもいろんな分野のコーディネーターは勿論必要だけど!やっぱり、これからの社会に必要なのは地域ソーシャルコーディネーターなんだ!これからこの地域ソーシャルコーディネーターについても、もっと私自身学んでいきたいし関係者の方からも色々と情報もいただきながら地域社会についてもっと考えていきたいと思いました。

January 9, 2011

コメント(0)

-

あけましておめでとうございます

林@きらきらくらぶです。本年もよろしくお願いいたします。新年早々驚くことなかれ、敦賀市の保育所は、年末は、堂々と28日でしまってしまうため預けるところがない家庭の子どもたちがやってきます。保育所なんだから、年末ぎりぎりまであいている…と思っていたらそうではないことがわかり今年はとりあえず29日まで預かりました利用する人たちにとっては、保育料の二重払い…とても気の毒なのですが、背に腹は代えられないというところでしょうか駈け込んでこられました。来年はニーズを把握し年内ぎりぎりまであけようかと思っています。年明けは、幼稚園が始まるまでの子どもたちがやってきてとても賑やかです。保育所は、4日から開いているので大丈夫。お正月の三ヶ日は田舎ですので誰かがお休みであずれられるようです。皆さんのところではどうなのでしょうか。託児をしているといろいろな家族に出会いますそれぞれが一生懸命生活し、一生懸命子育てしていることがとてもひしひしと伝わってきて、私の方が「よーし、頑張るぞ」と力をもらいます。今年の年始は、広島に行ってきました。長崎は、高校生の時に行ったのですが、広島は初めて。原爆ドームや資料館を見学し、改めて「平和」の大切さを感じました。当たり前のことなのですが、やはり目の当たりにする生々しい資料に心打たれ、これから大きくなっていく子ども達のことを思うとき「大切なことは何より世界平和だ」と、改めて感じました。どんな施策も爆弾ひとつで吹っ飛んじゃいますからね。近い話題のことばかりに目を向けてましたが、今年は、ちゃんと外交にも目を向けようと思った新年でした。

January 6, 2011

コメント(0)

-

ことば

担当しているラジオ番組のネタやコラムのための情報を集める際某サイトの「ランキング」を参考にすることがあります。その中で「夫婦げんかの原因となる妻からのひと言」ランキング1位、○○さんの旦那さんの稼ぎは凄くいいみたい。2位、ちっとも給料上がらないのはなぜ?3位、○○さん家の旦那さんはいつもきちんとしている1.3位は、他人との比較。言ってはいけないランキングにも入るのではとおもうくらいキツイ言葉。1.2.3位は避けたい言葉ですそして、6位 家事をしなくていい男性は楽だよね。10位 子どものしつけは夫の仕事でしょ。11位からもまだまだ続きます。夫婦の喧嘩となると「負けるもんか」とかイライラや怒りをストレートにぶつけてしまったり、キツイ言葉が飛び交います。反対に「夫婦げんかの原因となる夫からのひと言」は何なのでしょう・・。「一生懸命やっている」ことを否定されたり他人と比較されると嫌なものです。子育てや料理や掃除など。夫婦喧嘩の後の仲直りまでの時間もさまざまで、長くて1週間、1ヶ月という話しも聴きますが、だいたい1日以内で、仲直りの言葉もなく自然と普段どおりということが多いのではないでしょうか。言葉って難しいです。口から出てしまった言葉は引っ込めることはできません、すぐに訂正や謝るしかないです。大人はそれでも嫌なことを消化することができますが、子どもには、ダメージを与えるような言葉は避けたいものです。やはり、子どもには、愛ある言葉をシャワーのように「愛のシャワー」が大切だとおもいます。子どもだけでなく、大人もですが。ちなみに、「もらったら正直ひいてしまう年賀状ランキング」3位 前の年の年賀はがきを使っている6位 印刷に失敗している7位 干支が間違ってるなかなか、ランキングは面白いです。安心、共感がたくさんあります、是非ご覧下さい。楽しめます。

December 27, 2010

コメント(0)

-

子どもの笑顔をふやすこと

こんにちは 松澤です。「子育て支援は子どもの笑顔をふやすこと」先日受けたセミナーで、心に響いたフレーズです。では、どうすれば子どもは笑顔になるのか・・・?私は、ある脳科学者が言っていたことを思い出しました。「赤ちゃんのまわりにいる大人が、無表情だったり、気難しい顔をしていると、赤ちゃんの脳は委縮してしまう。まわりにいる大人が笑顔であると、赤ちゃんの表情は笑顔になり脳は活発になる。」これは赤ちゃんに限ったことではない!…と思いました。子どもも大人も、周囲に気難しい顔をした人がいる場合と、笑顔の人がいる場合とでは心ののびやかさが違います。たとえば子育て支援の場ならば、子どもは遊びが広がり、安心して自分本来の姿を表現できます。保護者は子どもを見る心に余裕ができます。そしてスタッフは、更なる意欲で仕事に携われます。子どもの笑顔をふやすためには、周りの大人の笑顔とゆとりが必要です。では、子育て支援に携わる現場スタッフが、ゆとりある心で保護者や子どもにかかわるためには何が必要なのか・・・?自己研鑚を重ね、人として豊かな心を持ち、自信を持って仕事に打ち込むことが大切だと私は感じています。わたしのまわりには、高いモチベーションを持ったスタッフがたくさん活躍しています。(お陰さまで利用者も増加傾向にあります。)しかし予算の関係などで、利用者に対するスタッフの人数配置の増加が難しいのが現状でとても苦労しています。今、毎日のようにテレビや新聞で「子ども・子育て新システム」に関することの報道がなされていますが「子どもの笑顔」をもっともっとふやすためにも、どの子どもにも平等に、関連予算の恩恵があってほしいと願っています。

December 24, 2010

コメント(0)

-

立場を越えた先に見出せることがある。

こんにちは、當間です。更新のお当番の日を一日過ぎてしまいました。ごめんなさい。17日には東京国際フォーラムで開催された「子供未来とうきょうメッセ2010」で、たくさんの方にお会いしました。こういうイベントがあるたびに、普段なかなか会えない方々に一度にたくさん会えて、お互いの近況を伝えあうことが何だか当たり前のようになりつつありますね。今年のとうきょうメッセは企業からの出展も多く、さまざまな意味合いで企業が子育て支援に取り組み始めたというか、子育て支援業界に入り込んで来たことを実感しました。さて、先月の終わりには、非常に専門的な会議に患者家族代表として参加する機会がありました。厚生労働省科学研究費補助金(特別研究事業)「周産期医療の質と安全の向上のための戦略研究」に向けたフィージビリティ研究「根拠に基づいた標準的治療の考え方 (周産期診療ガイドライン)」総意形成会議。非常に長い会議名ですね。周産期診療ガイドラインを、関わる人々の総意に基づき決定しようという、なかなかチャレンジングな会議です。妊娠28週でいきなり破水が起こり、緊急入院して3日後に帝王切開で娘を出産という、私が母親となったルーツを再び振り返るような時間でもありました。といっても、非常に専門的な内容の資料がどどーんと届き、あまりに難解なので事務局の方に泣きついてレクチャー役をつけていただいての会議参加。センチメンタルになっている暇もなく。資料に出て来る専門用語などについては、すべてレクチャー役の小児科医、N先生にメールでお訊ねし、当日もお隣の席で解説していただきました。私のように緊急入院し、今にも生まれそうな状態で本人がパニクっているときでも、どういう状況で、どのような治療を行うのか、さらに今後どのようなことが予想されるのかを冷静に、かつ親身な態度で説明しなくてはならないということは、実は大切な治療の一環。患者家族代表は4名で、そのうちお二人は医療関係者。で、それ以外の会議参加者は医師と看護師、MSW。ということで、会議での発言は、患者家族も理解可能な平易な表現を心がけるようにと冒頭で説明がありました。それでも、議論が白熱してくれば、専門用語、それも略語や横文字が飛び交う一幕も。これについては、当たり前なんだろうなあと思いました。患者家族への説明はともかくとして、治療の現場で噛み砕いて説明なんてしている暇はない。出来る限り短く、端的な表現で情報共有していかないと、患者さんは死んでしまうかもしれないのですから。医師のやり取りの難解さの意味を深く理解出来たのは、事前に細かくレクチャーを行ってくださったN先生がいてくださったから。本当にありがとうございました。(事務局のM先生、T先生、ありがとうございます)やりとりをしているうちに、徐々に諸々の事情についての理解が進んでいったみたいです。非常に目的が明快な会議だけに、扱う内容がどんなに広範囲で深刻なものであろうが、誰もが集中して事前準備に臨み、ほとんど無駄のない議事進行。なにより扱っているものは命なんだということ。生まれて来る命、生まれたばかりの命をひとりでも多く、後遺症のない状態で救うために、日々第一線で治療に臨んでいらっしゃる方々の真摯な態度は、会議の様子からも垣間見ることが出来たように思います。(途中で母乳栄養に関して意見を求められる場面があり、 母乳が出ない母親の立場からお話をさせていただきました。 そのときに知った「母乳バンク」の存在は、 個人的にはかなりのインパクトがありました)先月末の会議では、意見のばらつきが多くて「総意形成」に至らなかったトピックがいくつかあり、この先もしばらくお役目は続くようですが、大変貴重な体験をさせていただきました。果たして19年前のご恩返しになるのかどうか?先週、妹と久しぶりに食事をし、出版されたばかりの本をもらったのですが、そこでも患者家族代表の活躍の様子にも触れられていて、最近の医療業界は、医療を受ける当事者もちゃんと仲間に入れてくれるようになったのだなととても嬉しく思いました。もっともね、自分の体験を、より多くの人々の抱える課題として整理整頓して話せるかどうかというのも見落とせないポイント。これはもう、それこそ経験積むしかないのかもしれませんが。反省も込めて。(地元でのバリアフリーデザインを考えるワークショップに参加。 そこで、しょうがい児の母親でもある仲間が 当事者ならではの視点で 行政担当者にいろいろ進言するのを見て、 だからこそ一番切羽詰まっている立場の人=当事者の参加が 欠かせないんだよなあと、機会を逃さない彼女に感動)これまで、どちらか一方の視点や都合で物事が進められて来たことがほとんどだったろうと思います。ようやく、さまざまな立場の人々が一堂に会してお互いの意見を交換出来る時代になってきた。子どものために、さまざまな立場の人々が一堂に会して語り合う。そういう場にも、当事者である子どもの参加がますます必要になっていくだろうと思います。(子ども・子育て新システム検討会議の幼保一体化WTに、 幼稚園に子どもを通わせる親代表がいないのも謎)

December 20, 2010

コメント(0)

-

いまこそ、ブレークスルーを。

こんにちは、當間です。先日、「子育てと介護の両立」を考えるシンポジウムに、体験報告者として登壇しました。デレビ局の取材が入っており、夜のニュースで映像が流れたおかげで、母から電話がかかって来ました。「あなた全然帰って来ないけれど、 元気そうな顔が見られてよかったわ」相変わらずの親不孝娘で、ごめんなさい(苦笑)。それはともかくとして、ニュースでの紹介の仕方が気になりました。──晩婚化の流れに伴い、 子育てと介護の両方を担わなければならない時代になった。初婚年齢、初産年齢とも上がっているのは事実。ですが、それでは、ほんの一面しか見ていないことになる。介護対象となるのは親だけではないんです。親世代から兄弟の数が少なくなっているので、祖父母の介護と子育ての時期が重なる。あるいは、独身や単身世帯となった大伯母や大伯父の介護を担うことになる。登壇者のお一人は、義理の祖母の介護から始まり、夫の両親の介護から看取りまで、10数年にわたり、介護と育児の両立生活を続けました。我が家でも、夫の両親は夫の兄夫婦が、大伯母3人の介護は夫の姉家族が担いました。核家族ですと、家族の誰かが入院すれば簡単に一家はバラバラになってしまいます。我が家でも夫が入院したときに、娘を夫の実家に預けざるを得ない事態となり、一時的に“一家離散”状態になりました。父が倒れたときには、娘の友人の家に娘をお願いしたこともあります。常に綱渡りのような生活を強いられているのは何も子育て家庭に限りませんが、介護だけ、子育てだけを見ていては見えないことがあるのです。この先、少子高齢化はますます加速していきます。一人で両親と祖父母、伯父や伯母の介護を担わなくてはならない時代は、もう、すぐそこまで来ています。これまでのイメージ、体験だけでは対処しきれない。もちろん体制そのものも変えていかなければダメでしょう。いきなり大きな話になってしまいましたが、今いる場、立場でものを考え発言するだけでは、とうてい解決出来ないことは、たくさんあるだろうと思うのです。“明日”のために譲歩する、譲り合い、手を取り合って、新たな道を模索する時期が来ているんじゃないかな。どこの誰かさんたちのこととは言いませんが、そう思いながら、いろいろなことを見つめています。

November 21, 2010

コメント(0)

-

…保育士事情…

林@敦賀市です。ずいぶん昔ですが、公立保育園の保育士をしていたこともあり、またまた、地域子育て支援拠点事業などを通し保育士さん達と親しく話をする機会が多くあるということもあり、保育士さん達の生の声が響きます。「私達は、園に通っている子ども達を十分にみたい。園に通ってくる子ども達の親のケアーをしたい。」「保育に専念させてほしい。」「園行事に専念したい。」子育て支援が、大切なことはよくわかっているけれど、現在いる保育士だけで支援を担うにも限界がある。通園している子ども達の個人表などの事務仕事だけでもずいぶん書類が多いのに、子育て支援で来る子ども達の個人個人の様子やこれからの援助の方向などという書類まで書かなくてはいけなくなると何が何か分からない…と、彼女達は訴えます。その上、地域の方が保育園を訪れ子ども達と遊んでくれるのはいいけれど、その人たちにも気を使い、デイリーを合わせ、それはそれは大変らしい…。私が公立園で保育士をしていたころ、年中までは、20数人を二人担任。新任保育士は何年かは必ず先輩について、保育とは何ぞやを肌で学んでいました。栄養士さんも、看護士さんも、用務員さんもいらっしゃいました。保育士は、子ども達と今日は何をして遊ぼうかと真剣にみんなで考え、先輩に気を使いつつも学ぶこともでき、とてもいい環境で子ども達は育っていました。子育て支援は今とても必要ですが、それを保育士さん達が担うのはどうでしょうか?????そんな片手間にできることではないと思います。各園にコーディネーターのような人がいて、その人たちがしっかり未就園児親子にかかわるならわかりますが、保育士さん達がそれも担うとすれば、日々の保育は手薄になります。そして、身体的にも疲れます。「現場で働く私達は、それを訴えるところがない。いろんなとこで声上げてー。」と、切実に頼まれた昨夜でした。私も常々そう思っています。『「支援」というのは、「保育」ではないのだから、保育園が専門的に担うものではない』と…。

November 4, 2010

コメント(1)

-

保育士試験

月に行われた保育士試験の学科の結果が送られてくる時期です。私が保育士の資格を取った10ン年まえとは科目も形態も変わっておりますが、試験を受ける皆さんの努力や気持ちは変わらないですよね。保育の資格をとり、子どもにかかわるしごとがしたいとチャレンジしている皆さんを応援したいと思い、試験対策の講座で講師をさせて頂いてます。保育の仕事は子どものニーズ、保護者のニーズ、そして社会のニーズを強く反映しています。私が試験を受けた時期は阪神淡路大震災があり、PTSDについての設問がありました。(大阪府)近年は発達障害についての対応、今年は性同一性障害についての設問もありました。子どもの最善の利益を保障するためには保育士も常に学習し、社会にアンテナを向けている必要があるとひしひしと感じています。資格は取得することが目標ではなく、「プロとして子どもの命と将来を預かるにはこれだけの知識は最低限持っていて下さいよ」ということだと思っています。 2013年には保育士と幼稚園教諭の両方の資質を兼ね備えた「こども士」といった新資格を創設する案があります。また、幼稚園教諭と保育士の資格を残したまま、取得カリキュラムを共通化する考え方もあるようです。保育士の不足は深刻な問題ではあるとは思います。ただ保育の質が低下することはあってはいけません。より沢山の人が保育という仕事に就きたいと思えるような専門性を確保した資格であると同時にプロとしての就労が経済的に自立できる給与と雇用条件を保障されるものである必要があると思います。今後どのような方向に進んでいくのか、保育の現場で働くものとしてしっかりアンテナを張っていきたいものです。 保育士 加苅則子

October 21, 2010

コメント(0)

-

思い描く未来を実現するために。

こんにちは、當間です。谷亮子さんが議員活動に専念するために柔道界を引退したというニュース。その記事を読みながら、何だか寂しくなってしまいました。柔道界を背負って頑張り続けて来た裏では、育児との両立のためにベビーシッターを雇い、遠征先までの旅費や滞在費までも自ら負担していたとのこと。谷さんが議員になろうと決心した背景に、「結婚や出産をしても競技を続け、 子どもを帯同できる国がたくさんあるのに、 日本ではそれがクリアされていない」ことがあり、今後は「女性選手が競技を続けて行ける環境づくり」を議員活動の主軸としていくとか。その女性議員も、育児との両立で苦戦を強いられていることはつとに知られています。とにもかくにも、日本は意識のほうはまだまだなんだなあと改めて痛感。でも、そんなこと言ってる場合じゃない。前回の日記で、私の住む大田区の現状を書きました。社会増で子どもの数はかろうじて横ばいだけれど、徐々に高齢者の数が増えている。平成21年現在の統計では、65歳以上の方1人を、16歳~64歳の生産人口3.44人で支えている計算です。これが地方に行くと、どうなっていくか。母の実家がある鳥取県下の町の統計を見ると、平成17年度の数字では、65歳以上の方1人を1.99人で支えています。この町では、過去20年間に高齢者人口が1.4倍に増え、また年少人口は6割に減っています。人口そのものも減っているので、この勢いで行くと……。子どもの頃、長期休みのほとんどを過ごしたところですから、どういう状況にあるのか、身に迫ってくる感じ。町の公式サイトで次世代育成支援プランに目を通し、目標数値を前期と後期とで下げざるを得なかった事情を思い、涙が出そうになりました。幼稚園選びに迷うくらいに幼稚園がたくさんあり、保育園は作っても作っても待機児童がなくならない大田区と、幼稚園は1園だけで、あとは保育園が11カ所、その保育園も統廃合が計画されているという鳥取の町と。比べようもないくらいに環境が、実情が違う。でも、高齢の方からこれから生まれて来る赤ちゃんまで、共に地域で暮らしていくのだということに変わりはありません。法制化に向けて、国の「子ども・子育て新システム」検討会議の作業チームが3つのワーキングチームに分かれて本格的な検討を始めた今、未来に禍根を残さないシステムとなるように、私たちも声を上げるべき時が来ているように思います。にっぽん子育て応援団の「子ども・子育て新システム」勉強会全国ツアーも、残すところ明日の府中のみとなりました。24日には、その集大成とも言える第3回子育て応援フォーラム「子どもが輝く心豊かな社会を目指して ~子ども・子育て新システムで実現するの?~」が開催されます。さあ、子どもが輝く未来を実現させるために、出来ること、やるべきことは、どんなことでしょうか。

October 17, 2010

コメント(0)

-

子ども・子育て新システム

すみませーん。木曜日保育の運動会だったため割り込ませてください。子ども・子育て新システムの勉強会に行ってきました。「大阪に行けないわ!」と思っていたら京都で開催。是非、まだ行けてない方、近県で開催の際は、ご参加ください。そのものは分かりにくいけれど、とても参考になりました。新システムができるぞという動きがあった時、からどんなふうに変わるの興味津々だったのですが、結果このように変わるという話を聞き私たちもそれに向かい何ができるのか、何をするといいのかを考えていかなくてはならないなと強く感じました。福井県は、待機待ちがいないので私たちが今運営している認可外保育園も、行政からはさほど必要とされていません。しかし、保護者からはとても必要とされているのです。私達も「子ども園」として、参入できないものか。敦賀市では社会福祉法人しか民間委託される権利がない保育園ですが、様々な働き方をする保護者のニーズに合い子どもの気持ちを一番に考えた「子ども園」の運営ができるのは私達しかいないと、気持ち新たにしました。自分達の活動、またきらきらを必要としてくれている人たちにとってこれは、いい方向に行くのではないか…というか、そう変わっていくのであれば危惧することばかりを考えるのではなく、そのシステムを利用しいい方向になるように考えていかなくてはなりませんよね。確かに不安はいっぱいです。「子ども」にとって何がいいことなのか、「地方の行政」は、どれほど理解してくれるのか、「拠点事業」など子育て支援についてはどうなるのか…ひとつひとつに目を光らせながら、変わっていく今、私たちがそこにかかわっていることを名誉に思いつつできることを模索しよう!!!!と、新たなエネルギーがわきました。

October 9, 2010

コメント(0)

-

公共施設さんへの提案

こんばんはごぶさたしてまたすみません。月末に書こうと思っていて、二日おくれでごめんなさい。----------------------------------私は仕事柄、公民館、市民会館、コミセン、などの「公共施設」を会場にして、セミナーやイベントなどを開く機会がたくさんある。いつも疑問に感じていることが一つある。それは、「机の配置のデフォルト(初期設定)」の問題。一般的にデフォルトは「教室型」になっている。なぜいつも教室型なのだろうか。このブログの読者であれば、ご存じと思うが、場の作り方は、その場の在り方を決めるかなり重要な要素のひとつだ。座りかたをかえる、窓をあける、テーブルクロスをかける、お茶を用意する、音楽を流す……少し環境をかえるだけで、ぐっと空気がよくなる場合が多い。最近はやりのワールドカフェなどは、その典型。カフェというスタイルをつくることによって、安心した場をつくり、自由な発言を促す。会議、研修……それぞれどんな場(空気)にしたいかで机や椅子の配置はかわる。例えば、教室型=学校型。この型は、あらかじめ教師が答えをもっていて、生徒がその答えを探す、ないし覚える、という場合に向いている。なので、子ども時代、長い間教室型を体験した私たちは、教室型というだけで、答えがあたかも主催者・運営者講師(ファシリ)の側にあるかのように感じてしまう。条件反射として。逆に、同じ参加者同士が、知り合い、知恵を出し合い、何かをつくっていくということが一番やりにくい。とくに大学は机が固定されている場合が多く、参加型の授業にとっては最悪な環境に近い。「あ、大学ってそういうところなんだなあ」なんて思ったりする。一方、私らが施設を使う場合は、「答えが最初からわかっていないこと」が比較的多い。会議にしても、研修にしても。みなで答えを探す場でありたい、という場のほうが多い。だから必然的に、教室型は極力避ける。(箱型ですらなるべく避ける)------------------------------------さて、冒頭の問い、なぜ公共施設のデフォルトは、教室型なのだろうか。もとの配置がわかるよう床に、マーキングされているところも多い。一つの提案がしたい。デフォルトの種類を増やして、A教室型 B箱型 C島型 (またはさらにD 全部はじに寄せた状態)のどれかに戻せばよいというルールを採用してはどうだろうか。「使用がおわったら、下記のうちから一つを選んでください」とアナウンスしておく。現状では、B箱型でつかいたい人がA→B→Aという作業をしているのだが、A→B→B という可能性だって大いにあるし、Aのつもりで来たけど、言ってみたらCになってたんでじゃ、Cでいいかという場合だってあるかもしれない。私の場合、たいてい、A教室型からC島型にして、おわったら、またA教室型にもどすことをほぼ毎回やっている。とっても手間がかかる。そんな時、例えば、デフォルトが島型だったらなあと思う。世の中に教室型の使い方が多いから、まだ教室型がデフォルトというルールになっているのだろうか。これからの社会は、どれだけの人が、自分がこの社会の当事者であり、他者と一緒になにかが作れるという実感(つまり希望)を、どれだけの人が持てていけるのかにかかっている、と私は思う。自分が社会をつくる当事者だと思えていないことが、一番本質的な今日のこの社会の問題を生み出しているののではないか。いわゆる、環境問題しかり、子育て環境の問題しかり。そして、その問題について「当事者は自分だ」と感じてもらうには、わかっている「答え」を広告するより、「問い」を発することのほうが有効なことが多い。人は、聞かれてはじめて考えるからだ。二つの環境問題を解決するには、さまざまな人の知恵と行動が必要になるであれば「問い」というスタイルがその本質になければならない。A教室型のみをデフォルトにするのは、そろそろやめたほうがいいのではないか。そしたら社会のデフォルトも変わる??さてさて、この秋も、よい秋になりますように。また来月~。p.s.どっかおもしろいルールのあるところがあったら教えてください。また私も提案をしてみようと思います。p.s.2ヤキイモタイム、今年も募集開始しました。にしかわ/ @nekokant

October 2, 2010

コメント(0)

-

自分は、健康なんだって思っていたのは間違いでした

新潟のNPO法人ヒューマン・エイド22の椎谷です。 9月の上旬に、高熱で体調を崩して長期療養となりました。乳幼児、マタニティの方が来館する施設ですから、完全に治るまでは出勤出来ません。 数々の検査をしましたが、異常なしでホッとしましたが、復帰後 溜った書類と現在も格闘中です。 職場の体制として、スタッフが休んでも業務がストップしないよう日頃から事業などはサブスタッフがいるので大丈夫ですが、問題は、講義、講演 など、本人でなければ出来ないことです。 私の場合、小児保健学会があり欠席は難しく幸い熱が無かったので無事終了しましたが、どうしても、不可能の場合はスタッフが代理で行く予定でした。 いつ何時どのような状況になるかわからないと言うことを痛感しました。皆様も、お忙しい方、講義、講演が多い方もいらっしゃいます。 急遽、自分が行けなくなったとき・・・対応策は大事だと思います。 大人になってからの熱って案外辛いものです。そんな時、家族やスタッフの優しさが身にしみました。ベットから起きあがれない中、携帯メールのありがたさを実感、1階の家族に連絡とるのも、仕事関係も携帯メールが役立ちました。 子どもが熱を出したとき、優しい言葉や普段は買わない高級果物など・・病気になったけどちょっと嬉しいという気持ちが心の薬になるとおもいました。 今回の事で、自分のペースや体調管理に関して学びました。これから多忙月になりますが、無理なく進んでいこうと思います。 秋は夏の疲れがでるといいます、ご自愛くださいませ。

October 1, 2010

コメント(1)

-

地域の課題、子育ての課題を語り合う場づくり。

こんにちは、當間です。沼田さんの日記でもご紹介があったように、にっぽん子育て応援団と全国の子育てNPOのみなさまとの共催で行われている「子ども・子育て新システム勉強会」全国ツアー、いよいよ佳境に入っております。厚生労働省や内閣府の担当官からのレクチャーのあと、新システムのシミュレーション・ワークという二部構成。かなり刺激的です。横浜、埼玉に続き、千葉での勉強会に参加した翌日に、地元団体主催の政策ワークショップに参加しました。これがまた、よくしゃべる人たちばかりのワークで(笑)。グループ分けでテーブルについたとたん、顔見知りのスタッフから記録係を命じられたものの、矢継ぎ早にキーワードが語られるので、書き留めるのが大変。今日初めてこの場で出会った人も少なくないのに、気後れして言葉が出ないという人は誰もいない。地元の課題を抽出し、その解決策について語り合い、自治体への提案につなげようというのがテーマ。地元の魅力について語り合うワークから始まりましたが、いくつか出されたカテゴリーの中でも、「人」に関する言葉が一番多く語られました。日本経済を土台から支えて来たものづくり。それを支えるのは、やはり人。技術を培い、育て、後進に伝えながら、また育てる。幾度もの不況や困難を乗り越えてきた地元パワー。みんな、このまちの人々のことが大好きなんだ。これだけ素晴らしい人々が住んでいるまちなら、その気になればいくらでも課題解決に向けて動き出せそう?と、期待を抱かせて?本題に入ると、子どものこと、高齢者のこと、このまちのトップが語る「地域力」の核と思われる町会・自治会の課題が次々に出されます。地元大田区は、出生率こそ東京都とほぼ同率で推移していますが、大型マンション建設などで転入者による社会増が続いています。そのせいか、15歳以下の子どもの数はほぼ同数で推移。子どもの数は減ってはいないけれど、徐々に65歳以上の人口が増えています。これじゃあ、少子化対策よりも高齢者向けの施策にウエートが置かれ続けているのは確かに致し方ないかも。でも、若い世帯も増えているので、保育所待機児童問題は慢性化しているし、随分数が増えた学童保育も、どこも満杯。転入して来た若い世帯が入居するマンションが、町会に入れてもらえなかったりする一方で、町会役員の高齢化が目立って来ています。一人暮らしの高齢者の増加とともに、密室育児で苦しさを抱える核家族世帯の増加、居場所をなくした青少年の自立支援など、地域の課題も、従来とは随分違って来ているというのに、地域を支える仕組みは変わっていないどころか、新たな課題に対応出来る体制づくりも困難な感じ。コミュニティーの危機?同時に指摘されたしつけや子育てを外注しようとする親の増加にも、何らかの対応策が欲しい。異年齢、しょうがいの有無や種類、国籍などで、使える施設が隔てられ、お互いを知るチャンスがない。地域に細かく点在する児童館と、高齢者用のいこいの家。これらを従来の年齢別専門館ではなく、地域の人々すべてが利用出来る複合施設に変えられないだろうか?世代を超えた交流の場を作って、お互いが知り合うチャンスを増やす。もちろん、コミュニティーに存在する課題解決に向け、さまざまな地域資源をつないでいく、ソーシャルワーカーの存在も欠かせません。民生委員児童委員という仕組みに手を加え、さらなる専門性を持たせられないか?私たちのグループはコミュニティーの課題に終始しましたが、ほかのグループでは、保育所待機児童解決策および女性の雇用問題解決策として、グループ保育などの小規模保育室の設立と、それによる新たな雇用の創出など、雇用面や産業面への課題を話し合っていました。バッティングする課題がひとつもなく、多種多様なアイデアが出されていたあたりは、このまちの人材の多彩さを物語っているよう。面白かった。翌日は、隔月で開催している子育ておしゃべりカフェの第3回目。こちらは、子どもの居場所をテーマに区内6カ所をキャラバン中のワークショップ。参加者が少なくて、ワークというよりは気楽なおしゃべりの場という雰囲気でしたが、ちゃんと課題抽出と解決策に見事に着地。場が用意されれば、これだけ前向きな意見が出てくるんだ。静かに感動を覚えた数日間でした。

September 20, 2010

コメント(0)

-

子育て支援の醍醐味って?・これからの子育て支援って?

9月からココネットあおもりでは、ホームスタート(家庭訪問型子育て支援)が始まり、ママだけでなく子どもたちとも関わる機会が増えました。 ^0^v 昨日、涙・涙のメールが~~~ 「ひしゃみしゃん(ひさみさん)に会えて良かったね」と、2歳3ヶ月のお友達(最近、私が遊んでもらっている小さいお友達)がママに話してくれたそうです!ママからは「子どもって、わかるんですかね?」と、感激のメールが届きました! 「ママの元気が、子どもの元気!」ママと一緒に元気になりたい!と信じて活動してきて良かった!! こんな素敵なプレゼントをもらえるから~ 頑張れます!! 部屋がゴチャゴチャでも、肩こりが酷くても~ 全部・全部に、感謝・感謝です。さて、ここからは緊急なお知らせです。9月25(土)「子ども・子育て新システムで、何がどう変わるの?」 13:00~15:009月26(日)「地域子育て支援拠点研修事業」 10:00~16:30*2日間、アピオあおもりでこれからの子育て支援を考える会が開催されます。詳しくは、アピオあおもり http://www.apio.pref.aomori.jp/ をご覧ください。近県の子育て支援に関わる皆さん! どうぞ、青森にいらしてけへ~そしてこれからの「子育てのでっかいしくみ」を、ご一緒に考えてみましょう!続いて「盛岡の視察」の話です。先日「盛岡の中心商店街と子育て支援団体の連携・協働の視察に行く企画に参加しますか?」と言う、甘いお誘いに「つどいの広場の運営と、NPO法人いわて子育てネット」に興味のあった私は参加を即決!その時の参加した感想です。 子育て支援団体の立場としての参加者視点からは、 昼食を兼ねた「いわて子育てネット」の副理事長・両川さんの「誠心誠意」の姿勢が印象に残りました。また「商店街に対して、メリットを説得するだけの実績」には脱帽です。活動し続けること・子育て支援のNPOとして仕事に誇りを持ち、運営していることがポイントの様に思いました。先を見たミッションが有り、後進の人材を育てることも実践されているようで、見習う点が多い視察になりました。「つどいの広場」の本来の目的は、「人と人との関わりを取り戻すこと。街に子どもの声がする。みんなが、温かな気持ちになる!社会で子どもを育てよう。」だと思います。「地域の人と人との交流が原点」だと… 「損して得取れ!家賃を安くしても、そこに集まる人の輪から、シャワー効果や新しい商いが生まれてきます。」と、おっしゃった両川さんの言葉に、商店街とつどいの広場を運営する子育て支援団体との連携の可能性を強く感じました。多分、商店街と広場の連携を考える時、商店街のメリットは「集客・町の活性化」だと思います。では、広場を運営する支援団体のメリットは?また、利用者のメリットは?何だろう? デメリットも考える必要が有ると思いますが、う~ン (>.

September 18, 2010

コメント(0)

-

現代のじじ・ばばは忙しい

こんにちは!まだまだ暑い甲府盆地から山梨チームの星合です。わたくし事ではありますが、先日孫が生まれました。3人目の孫でして、またまた女の子♪ひろばの勤務を半日お休みをいただいて里帰りしてきている娘家族とのドタバタな毎日を送っているわけですが。新生児はいいねぇ~~~なんとも言えない、いい匂い・・・(この匂いのコロンを作って売ったらどうだろう?)自称ヤン婆(ばば)(昔、ヤンママ)である私。私が子育てした時代より、じじ・ばばが忙しい現代。ちょっと子どもを見ていてもらって買い物。なんて普通にしていたことが、今はままならない世の中。そうなの!じじ・ばばは、忙しいのよ!だから、そういう我が家も、私も夫も仕事を持っているのだから、娘達は実家がすぐそば(市内)にあるにも関わらず平日に子どもを預けることなどできなかったわけ。娘が妊娠8ヶ月の頃、大粒の涙をためて私に訴えた。「わたし、もう限界…」二人目を妊娠していろんな意味でパワーアップした長女に手を焼き、イライラと自分自身への苛立ちでどうにもならなくなった。その日を機に、自分の子育てがいかに周りに助けられていたかを振り返ってみた。で、思ったのが現代のじじ・ばばは忙しいということ。「子育て支援してます。」なんて言って自分の娘の力になってあげられないんじゃ、どうしようもないじゃん。今月末、笑顔で娘達が帰れる日まで、ばばはがんばるよ!!!

September 13, 2010

コメント(0)

-

自分の役割を考え、振返る

子育て支援総合コーディネーター@草薙です。このところ慌ただしく日々過ぎてしまい何だか落ち着き感のない私(汗;)そして、担当の第一日曜日も書けぬまますいませぬぅーーさて、昨年度末くらいからスクール・ソーシャルワーカーの先生といろいろと情報交換させていただき時には密談(笑)ありで、仲良くさせてもらっています。コーディネーターとしていろんな機関と連携し、ケースの共有や情報交換などもしながら目の前の子育て家庭の相談にも対応する毎日です。人と人をつなぐことや地域と人をつなぐこともコーディネーターに限らず地域子育て支援拠点事業のひろばやセンター、児童館などにきちんと位置付けられ現場での取り組みとして大事なことは目の前の子育て家庭にかかわりその家庭だけで自己完結せずに子育て家庭が様々な人たちとかかわり地域の人々に支えられながら豊かに生活ができる環境づくりを行うと、地域子育て支援拠点事業におかる活動の指標「ガイドライン」に記されています。これって、決して簡単なことではないし人とのつながりは時間を丁寧に重ねながらつくりだされるもの…私がコーディネーターとして感じることは個々の家庭が地域とつながることはなかなか難しくましてや、地縁や血縁がない人は特にです。コーディネーターや地域子育て支援拠点などがそのつなげる接点役を担い地域との結びつきを大事に紡ぎながら目の前の子育て家庭のために地域と子育て家庭を結びつけて欲しいと思います。(→自戒の念も込めて)すべての目的は目の前の子育て家庭が安心して地域の中で子どもを生み育てる暮らしができることこれを↑するためにはまず、きちんと稼働できるネットワークづくりが必要です。なかなか手と手をとりあうことが難しいところもありますが落とし所→目的にしたいと思っています。

September 12, 2010

コメント(0)

-

子どもの本質

夏休み、終わりました。先月のブログに「わんぱくキッズ」の事をかきましたが、怪我もなく熱中症にもならずワイワイと無事に夏を終われたことに感謝しています(と、そうでした。まだまだ暑さは続いていますが。)敦賀市は、とても自然に恵まれたところです。車で10分ぐらいの範囲に山も川も、海もあります。交通の便は悪いけれど、うまく電車に乗り継いだりバスを利用すれば、30分以内の範囲に、もひとつグレードアップした川や山もあります。外での活動はリスクが高いけれど、とても心豊かになれると確信しています。はずせませんね。こんなに暑い夏でも、川や山で活動していると、暑さを感じないんですよね。木陰や沢の水が私達を癒してくれます。きっずクラス(2.3歳児)の親子での川遊びの日、なぜか突然通り雨がありました。子ども達は水着であるにもかかわらず、90%の親子がテントの中へ。(けして、鉄砲水が来るような所ではありません)抱きかかえるようにして、しばらく雨宿り。私達はテントの水を落としたり、まだ川にいる数人の親子の相手をしていたり…。10分くらいでまた快晴になりました。その同じメンバーが、子どもだけの野外活動の時、また突然の雨。まずは、3人くらいが雨を手に受け、それから私たちの顔を見ながら2.3歩外へ。そしたら止まらない。「キャー」の歓声とともに、走る走る子ども達。ファイヤー場の赤土の上をパシャパシャ水しぶきをあげて、満面の笑みで走り回る子ども達。雨が上がれば、次は泥遊びと水たまり遊び。同じ子どもとは思えなかったです。雨宿りをしていたのは、3人、あとの27人は泥だらけ。「ごめんね。ママ。何とかして車に乗せてね。沢遊びで着替えた後の雨だったから。」その日の活動は、山でのしば拾いと探索、そして沢でカニを捕まえたり登ったり、お昼は焼そば作りでした。でも、一番楽しかったのは雨の中で走り回ったことと確信しています。

September 2, 2010

コメント(0)

-

協働のむずかしさ

こんにちは!ハーモニー石田です。今日で8月が終わりますね。夏休みも終わりということでうちの子どもたちは、宿題のラストスパート☆中学生になっても、高校生になっても、大学生になってもこの最後の日に宿題をやっているという3人の娘たち・・・下の子が中学2年生なので、今回で魔の「自由研究」は終わりました。ちょっとホッとしている母です。今年の夏は暑かった!!(まだ夏は終わってないですね。)とても大変でしたね。おかげさまで、ひろばスタッフでも一日中エアコン漬け。家に帰ってもエアコン漬け。こんなんで私のからだはどうにかならないのでしょうか。体温調節ができなくなっていないかと心配な私のからだです。すみません!前置きが長くなりました。10月から松戸市は子育て関係の大きな事業が始まります。そのひとつに子育てホームページの強化ということでこれまで協働事業で行ってきた「松戸子育て情報サイトまつどあ」が松戸市の子育てホームページに生まれ変わります。前にもここに紹介したかと思いますがこの情報サイト、子育て中のお母さんたちが自分たちの目線で、自由に作っていたホームページだったので今回松戸市のホームページになるということでいろいろなところにぶつかりがありました。おおもとを事業者に作ってもらうということもあって事業者、行政、NPOの3者での協働、またNPOの中でも私たち運営者と子育て中のお母さんとの協働。行政とお母さんたちとをつなげることのむずかしさ。会議のひとつひとつをとっても、温度差があり、調整が必要な時も。10月のリニューアルにほんとに間に合うの~そんな状態で始めちゃっていいの~がんばってやっていることに、途中でストップがかかってしまうし~NPOを作って6年、やっとなんだか行政とはというところがわかってきたような感じのときに事業者という新しい協働相手協働についての分科会をやらせてもらったときにひとことでいう協働とはなんですか。という質問に「通訳」というキーワードをだしたことを覚えています。まだまだ通訳について勉強する必要性を感じました。

August 31, 2010

コメント(1)

全2037件 (2037件中 1-50件目)

-

-

- 共に成長する家族!子供と親の成長日…

- 我が家の「沈黙の戦隊」

- (2025-10-24 09:33:10)

-

-

-

- 子供服ってキリがない!

- 20%OFFナイロンパイピングラインパン…

- (2025-11-14 16:50:04)

-

-

-

- 妊婦さん集まれ~!!

- 三重県の妊婦様の安産を 長野県の赤…

- (2025-11-13 18:22:03)

-