-

1

レッドロビンを枯らすカミキリ。

レッドロビンを枯らすカミキリ。昨年分ですが、次回資料として再掲載です。 ↓レッドロビンを隣地との境い目の境界の生け垣にしようと、画策する話のつづきです。春先に事務所にやってきたベテラン農家さんが、ようやく生け垣に見えはじめた二年目のレッドロビンを見るなり この赤い葉の樹にはテッポウ[こちら]がはいってくるからなぁ と呟かれた言葉を耳にしたとき、わたくしは まさかレッドロビンにカミキリムシが憑くなんて[果樹やセンダンの樹ではあるまいし]そんなことってあろうはずない・・と思ってしまったのですけれどそのつぶやきを聞いたその年の秋、順調に育っているとおもっていたレッドロビンが 被害を受けているのに気づきました。 ↓取り木のときに使う環状剥皮をするときのような状態にも似た樹皮の被害が こちら ↓ 。 アップで見ると、 こんなかんじ。樹皮の下を[映画ハムナプトラにでてくるムシに]這いまわられたような そんな被害の状況です。這いまわられ食べられたのだとおもえる食害あとには まるで ヤシガラのような繊維質だけが貼りついているというようなひどい状況です。しょうじきいって 果樹にはいるゴマダラカミキリ[こちらは樹皮の下を這いまわったりはしませんものね]よりもひどい食害痕・加害痕だと思わされました。樹体の広範囲にわたってこんなひどい食痕を残すカミキリムシ は こちら。 ルリカミキリ です。大きさが2センチくらいの大きさの 黄色くてかわいいかんじのする虫であり、頼りなげにふわふわと飛行する飛行している虫だけに、まさかこのカミキリが犯人であるとは意外なかんじがしたものです。九州では[ここ4・5年のあいだに生息範囲をひろげているかんじなので]これから被害が目立ってくるのかもしれませんから、街路樹にとっては要注意の虫だといえそうです。ということで今回は宮崎にもたくさん植栽されているレッドロビンの害虫についての、お宅のレッドロビンにも要注意というおはなしでした。 ミノムシにハマキに、今回のルリカミキリに加えて、新芽 には もちろんアブラムシもついてきますから、ご用心。「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Apr 27, 2020

閲覧総数 231

-

2

スターゼリーに出会った。

スターゼリーに出会った。 丸くて透明な、こんなビー玉みたいな物体を、自然のなかで発見されたたことはありますか? この物体はスターゼリーと呼ばれているらしく、今回は そんなスターゼリーに遭遇した回となります。 ↓直射日光の当たらない雨上がりの倉庫の裏手・・・そんな寒々しげに濡れたコンクリーとのうえに散らばる透明な玉。何度か目にしてはいたのだけれど・・スターゼリーなどという物体であることなど露とも知らず、見かけるたびに ● こんなとこに乾燥剤をすてたのは誰 ?とか ● またバランスボールがあるよとか ● ひょっとして芳香剤 ?とか ● カエルか ナメクジ類の卵なのかもとか、自ら そんなふうに軽く断じてた スターゼリー。そんなスターゼリーの 一連の映像が こちらです ↓ 。 ということで、この採取した物体を紙のうえに置いたのちしばらく観察してみることにしたのです。 つづく。 今回の採取した以前に初見したときは まさに小型 のバランスボールだとばかりおもって、ついつい蹴 っちゃったのです。そしたら バラけちゃったので そのときは ついつい あらら芳香剤だったのかな とも思ったんですね。 ちなみに触った感じ それは ふにゅふにゅ。つく づく不思議な物体です。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

Feb 24, 2022

閲覧総数 1754

-

3

この でかくて・きれいな 幼虫は。

この でかくて・きれいな 幼虫は。5月の連休明けから7月にかけての時期になると、クロガネモチの樹のした一面に落ちているたくさんの巨大な虫フンがあるのに気づきます。その真上のクロガネモチの葉をみると すぐに見つかるのが、こちら。のののののの10センチ以上にもなる巨大なイモ虫、そう・・・シンジュサンの幼虫です。小ぶりとはいえ厚みのあるクロガネモチの葉を食べる姿は じつに豪快そのもの。このイモ虫が発生したら、短時間のうちに樹にある葉っぱ全部が食べられてしまうのではないのか・・・などと、そんな心配をさせられてしまうことも、たびたびです。図鑑などによると、柑橘類・ニガキ・ヌルデ・クヌギ・モクセイ・クスノキ・エノキ・リンゴなど数多くの樹木の葉を食べるとされているようなのですが、ここでの主食は もっぱら クロガネモチ。ほかの樹の葉には見向きもせず クロガネモチの葉だけを一心に食べ続けていきます。いまでこそ慣れっこになりましたが、初めて このイモ虫を見たときは、そのでかさよりもむしろ基本ヒスイ色をした美しい色合いにこころ奪われましたよ。そして想像しましたね。この虫はきっと きれいなアゲハチョウの仲間[アオスジアゲハなど]であるにちがいないと/笑。ということで、親になったところを見てみたいと思い、ころあいを見て樹上の繭を採取し ダンボールなかに置いてみたのですが、でてきた姿は、勝手に想像していた きれいなアゲハチョウではありませんでした。結局のところ おもいっきりはずしてしまったという、その成虫になったときの姿は こちら。はじめてこの幼虫の姿を見られたというあなた。あなたの予想や如何に。 春にはヒヨドリの集会場&えさ場、そして初夏には シンジュサンのふ化場、ま夏にはクマゼミの集会場 にもされるクスガネモチ。まさにこの庭の主役とも いえる存在です。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Apr 4, 2016

閲覧総数 2180

-

4

庭でマッチョなムシを見た。

庭でマッチョなムシを見た。2015年の、別ブログに書いた記事ですが、次回関連ということでよろしかったら。ちなみに書いてから5年経過したいま2020年。サツマゴキブリは宮崎県海岸部では、すっかりポピュラーな、どこででも見かける虫になっております。 ↓農業用のパレット置き場ではじめてみたときは、「夜にでも飛んできていた水生昆虫のゲンゴロウかな?」 なんて思わされたこの翅[はね]のないマッチョな虫・・。体長こそ4センチほどですが、幅は2センチに迫り、なんといっても特徴的なのは そのぶ厚い胸板。ロードウォーリアーズのアニマルや、かつての ブルーザー&クラッシャーの全盛期を連想させるほど。な かんじでした。のののののの・・・なんて書くと、まさかこの虫がゴキブリの一種だと思われなかった方も多かったのではないでしょうか。そうなんです、この虫の名前はサツマゴキブリ。鹿児島や南西諸島を中心に野外に生息していることが多い南方系の種なのです。上の角度からみたら、足を隠していたとしたら、そして触角がみえなかったことから、ゴキブリには思えなかったんです。基本的には、宮崎県ではまずみない虫なのですが、この写真を撮影したのはおもいっきり宮崎県内。ということで、いわゆる温暖化に伴って鹿児島から北上してきたのではないのかと推測しています。 ただ、本年は寒いので、ちょっと冬越しにはむずしいかも。。参考として → 見かけなくなった侵入害虫の回は こちら 。 このサツマ。じつは飼われている方も多いという一面もある みたいですね。 「夢で終らせない農業起業」「里地里山複合大汚染」

Jul 27, 2020

閲覧総数 1571

-

5

残さずにしっかり活用。土中養分。

残さずにしっかり活用。土中養分。05.14K今シーズンのハウス栽培も、いよいよ収穫を終了する時期が近くになってきました。この時期の土壌管理で大切となるのは 収穫の過程でたまりがちになっている養分を使い切ること。そのためには作物の生育をよくよく観察し → 生育診断は こちら 過剰となっている養分を減らし・足らなくなっている養分を加えることで、無駄のない栽培をこころがけることが大切になります。さてそこで、どのような養分が不足し・どのような成分が残りがちになるのかといえば・・・この時期の生育診断や土壌検査を実施している経験では チッソ分が残り、リンサンにカリ・そして石灰や苦土が不足するといった傾向が見られるケース が多いようにかんじられます。ということで、果実の生理障害である 先端部の枯れや尻腐れ果の発生を予防して上質の果実をたくさん収穫するためには、バランスのとれた施肥管理を実施するることが栽培のポイントとなります。具体的には ● リンサン・苦土不足には タイミング2号 ● リンサン・カリ不足には PKカスタム 追肥したあと かん水 ● カリ不足には カリショット ● カルシウム不足には ライムショット ● 苦土不足には マグショット といった、[チッソ分を含まない]ミネラル資材の、それぞれの状況に応じたかん水時の利用をお薦めしています。よろしかったら、ご参考に。 作物の状態を観察することで、対処方法を考えること。それが 大切だと思うんです。そのうえで次回作のための準備をします。 そんな話は こちら。 「夢で終らせない農業起業」「本当は危ない有機野菜」

May 14, 2015

閲覧総数 166

-

6

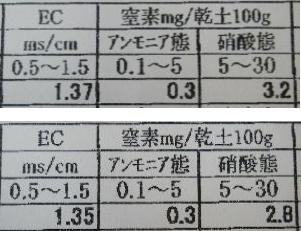

肥料分が少ないのにEC値が高いとは、いったい。

肥料分が少ないのにEC値が高いとは、いったい。K今回からは、前回までの土壌検査のシリーズの実践編となります。たとえばここに、生育後半になると微量要素欠乏や病気が頻発するハウスについての、たい肥や石灰や肥料を入れる前に採取した土の検査表があります。ののののののの そんな圃場の2つの場所についての土壌検査値ですが、通常とはずいぶん異なる数値が でているのに気づかされます。それは EC値 。硝酸態チッソに反応するはずのEC値 ですが、硝酸態チッソの量が上の表では 3.2 、下の表では 2.8 という標準値〔5―30〕以下であるのにもかかわらず、EC値が 1.37 と 1.35 という、かなり高い数値を記録しているのです。つまり作物に利用されていくはずの肥料分は少ないにもかかわらず、EC値が高いという〔ECメーターが化かされた〕状態になっている。こんなときには土壌を再検査して[通常の検査項目にはない]塩素の量を調べてみましょう。ECメーターの判断をおかしくさせている原因は、圃場の土に含まれているであろう塩素にあると思われるからです。検査の結果、塩素の量が多いと判断された場合には、塩素の量を減らす必要があります〔私は 5ミリグラム/乾土100グラム以上あれば塩素が過剰すぎるとみます〕。また、塩素と併行してナトリウムの量を調べるのも良い方法です。塩素と同じくナトリウムが 5ミリグラム/乾土100グラム以上ある場合には、圃場に塩〔塩化ナトリウム〕が蓄積しすぎていると考えるべきです。結果として、この塩素やナトリウムの過剰が、このハウスの生育後半における生育不良を引き起こす要因だと判断するというわけですね。ののののののののそして、そう判断された場合の土壌の改善策ですが・・・私の場合は ● 塩分を含んでいることの多い家畜ふんたい肥の施用量を減らす ● 植物質の原料で作ったセンイ質の多い たい肥 を 施用する ● ピートモスを使用する ● 腐植酸を含んだ資材を活用するなどといった方法を農家さんに提示しています。ということで今回は、植物に利用されるチッソの量が少ないにもかかわらずEC値が高く出てしまう土に対する考え方とその対処法についてのおはなしでした。こういった土壌権結果に対して、心当りのある方は、よろしかったら ご参考に。 青菜に塩〔塩化ナトリウム〕の状態ともなれば、植物の生育も うまくいかないと 思うんです。そして不思議でしょう?植物の生育に 多大な影響を与える塩素とナトリムが通常の土壌検査の検査項目に はいっていないというのは。。 「夢で終らせない農業起業」「 本当は危ない有機野菜 」

Aug 29, 2013

閲覧総数 12969