岩井俊二

○『undo』主演は豊川悦司・山口智子。1時間ほどの中編である。山口智子が普段のイメージとは異なる、精神を患ってしまった妻を熱演している。

この物語の主人公の妻は、常になにかを縛っていなければ気が済まないという病気に罹ってしまう。この「縛る」という行為が観ているこちら側までを圧迫してくる。

「縛る」という行為に興奮するという人はけっこういる。なぜなんだろうか。これはサディズム・マゾヒシズムの領域の話になってくるので難しいことはよくわからない。だが縛る、または縛られるという行為によって自由を封じこめることに興奮してしまう人の気持ちは理解できなくもない。なんでだろう。

もし自分にとって大事な人がこういう状態に陥ってしまったら、それでも愛し続けることができるだろうかと考えさせられる。またこの妻は、このような症状を抱えてどこへ向かうのだろうと絶望に似た気分にさせられる。

静かな映画であるが、主演の2人の鬼気迫る静かな狂気から緊迫感が伝わってくる映画である。

○『Love Letter』

中山美穂主演。同姓同名の人物を巡る、ファンタスティックなラブストーリーである。

岩井俊二の映画の中ではこれが一番好きである。中山美穂がまったく同じ容貌で2役演じているため、少々ややこしい部分もあるが苦にならない。映像の美しさとストーリー構成の巧みさに惹きつけられる。

ラブストーリーは基本的に苦手であるが、この映画は思いの伝え方が非常に凝っている。「なるほど、そういう表現の仕方もあるか」と感心させられる。特にラストの「図書カードの裏」のエピソードは秀逸である。直接的な伝え方ではなく、遠まわしな伝え方に切なくなる。

恋人が死んだ山に向かって、中山美穂が「お元気ですかー?」と叫ぶシーンが印象的。中山美穂の一世一代の演技ではないかと思ったくらいだ。また一面の雪というシチュエーションが感動を誘うのに充分な演出をしている。

酒井美紀も柏原崇もこれがメジャーデビューであった。2人とも若いね。思春期の微妙な心情を嫌味なく演じていた。

画面全体に透明感を感じさせる、ピュアなラブストーリーである。素直に楽しめた。

○『打ち上げ花火 下から見るか?横から見るか?』

この作品はフジテレビ系の1話完結型ドラマ『if もしも』の枠で製作されたものである。要はテレビで放送されたドラマが好評を博し、映画として一般公開された稀にみるケースである。この『if もしも』のストーリーテラーであったタモリも、この作品と岩井俊二の手腕を高く評価したというエピソードも残っている。

このドラマはストーリーの途中で分岐点が用意されていて、結末が2つに分かれるという一風変わった趣向がなされている。そのためにこんな変テコなタイトルになっているのである。

少年たちの、1人の少女を巡っての青春映画である。実はこの映画を観たのはだいぶ昔なので、細かいところは覚えていない。ということはあんまり好みじゃなかったのかもしれない。しかし主演の奥菜恵がもの凄く可愛かったのは覚えている。今でこそ中堅女優として活躍しているが、この頃はまだ中学生くらいの育ち盛りで、初々しくて大人と子供の間くらいのアンバランスさを醸し出している。

岩井俊二の映画は、観た瞬間に「これは岩井俊二だ」とわかるような独特の色合いがある。この作品もテレビドラマであるにも関わらずそういった色合いを感じることができる。当時から作家性が強い監督であったのだろう。

○『FRIED DRAGON FISH』

高級熱帯魚「ドラゴンフィッシュ」も巡る物語。この作品も元々深夜ドラマとして製作されたものだが、岩井俊二が注目されたために一般公開された。出演は芳本美代子・浅野忠信。

舞台は日本のはずなのに、どこか異国情緒が漂うアジアンテイストの映画に仕上がっている。って日本もアジアだけど。

初めて浅野忠信という俳優を意識した映画だったと思う。この映画では無表情で何を考えているかわからないような青年を演じていた。浅野忠信という人は無表情の演技が上手い人だなあと今でも思う。芳本美代子が割と溌剌としたキャラクターを演じていただけに、浅野忠信のキャラクターが好対照で際立って見えた。ストーリーは…大したことなかった気がする。

○『PiCNiC』

知的障害を持つ3人の男女が、世界の終わりを見ようと塀の上を旅する物語。出演は浅野忠信・Chara・橋爪浩一。

なんか嫌な気分にさせられる映画だった。私はどうも障害者を主人公にした映画が好きではない。『アイ・アム・サム』には泣かせられたが、それはサムを取り巻く人々の気持ちに共感して泣いたのだ。別に障害者の映画だからどうこうというわけではない。

どうも映画の中では『障害者=ピュア』というワンパターンな描かれ方が多いような気がする。障害者だって人間なんだから個性がある。中にはひねくれた人だっているだろう。それを『ピュア』というイメージで片付けてしまうのはあまりにも安直ではないだろうか。

この映画は『障害者=ピュア』という概念は強調されていないが、でもやっぱり嫌な気分になる。なんでだろう?それはやっぱり劇中に挟み込まれる浅野忠信の妄想が観るに耐えないものだったからかもしれない。

余談だが、この映画に出演していた橋爪浩一は数年前にバイク事故で他界されたそうだ。ドラマ『ショムニ』などちょくちょく見かけていただけに驚いた。ご冥福をお祈りします。合掌。

○『スワロウテイル』

かなりな豪華キャストによる、岩井俊二の映画の中では最大のバジェットを費やした映画ではないかと思われる。

日本なのに日本ではないような、架空の街「イェンタウン」を舞台にした大人の青春映画。主演は三上博史・Chara・伊藤歩。他にも江口洋介・渡部篤郎・山口智子・大塚寧々・桃井かおりと豪華キャストが揃っている。

映画の序盤~中盤は面白い。テンポがいいし色々な俳優が入り混じるので飽きさせない。しかし中盤からはかなりダれる。余分なエピソードが多すぎるような気がする。この映画は3時間という長い映画なのだが、編集の仕方ではもっとすっきりできたのではないかと思われる。少年たちがホームレスがたむろする魔窟のようなところに踏み込むあたりなどは、正直言って面白くない。

エピソードに統一感がないし、あまり必要とは思えないようなショッキングなシーンが挿入されたりする。それで多国籍感を出そうとしたのかもしれないが、いかんせんチグハグな印象が残るばかり。

実はこの映画、父親と試写会で観た。私の父親はこの映画のノリにまったくつていけなかったらしく、「なんだったんだ、この映画は」と言っていた。昭和18年生まれにはちょっと無理があったか。

○『四月物語』

松たか子主演の中編映画。東京に上京して大学に入学した女の子のストーリー。

別に大きな事件が起きるわけでもなく、紗がかかった映像の中で淡々とストーリーは進む。しかし決して退屈しない。短めの尺であることもすっきりした印象を与えるが、ほのぼのとさせてくれる魅力がこの映画にはある。おそらく国立と思われる街を自転車で走るシーンなど、なんてことはない映像がとても清々しい。

色々なところで言われていることだが、この映画は松たか子のプロモーションビデオという様相が強い。実際にプロモーションビデオとして撮られたものだったんだっけかな?その辺の真偽は定かではない。

松たか子は決して好きな女優ではない。しかしここでの松たか子は、上京してきて右も左もわからないあどけなさを上手く表現している。ちょっとあざとい感がしなくもないが、全体的に流れる雰囲気は好みである。

冒頭に松本幸四郎一家が主人公の家族役として出演しているのはご愛嬌。そして松たか子が独りで観に行く劇中の映画に、江口洋介・伊武雅刀・カールスモーキー石井が出演していたのも驚きである。そんな小細工の効いた映画であった。

ちなみに主人公が入学した大学のワンシーンは、私が通う大学で撮影されている。ちょこっとしか映らないし、撮影協力としてクレジットもされていないから見過ごしそうになったが。

○『リリィ・シュシュのすべて』

とにかく観ていて辛い映画である。思春期特有の微妙な心理が凶暴な行動へと駆り立てるあたりがリアル。そのリアルな内容が心に突き刺さってくる。

「イジメ」がこの映画を貫く大きな柱であり、そこに関わる少年たちの姿は残酷でありながらもどこか儚げである。苛める・苛められるの構図がいとも簡単に逆転したりするのだが、少年たちはどうしてそんな凶行に走ってしまうのか考えさせられる。「思春期特有」と言ってしまったら身も蓋もないかもしれないが、この時期の少年少女にはちょっと強くおしたら砕けてしまいそうな、不安定な脆さが漂っていることは確かである。

この映画では蒼井優・伊藤歩が演じた2人の少女が強く印象に残る。かたや援助交際に身を投じてしまうが辛さを表に出さない少女。かたやイジメのターゲットにされたり残酷な事態に巻き込まれ、頭を丸めて登校する少女。彼女たちを取り巻く状況は悲惨なものであるが、毅然とした態度が痛々しさを誘う。

この映画の主人公である少年は「リリィ・シュシュ」という歌手のファンである。そのため彼が掲示板に書き込む言葉やそれに対するレスポンスが映画にインサートされる。そこで起こる「バーチャルな優しさ」と「現実の残酷さ」の二律背反がこの映画の裏テーマであるように思える。岩井俊二の現代社会をうまく映画に取り入れる手腕が光っている。そして映画のラストでは「バーチャル」と「現実」が交錯し、主人公は非常にシビアな行動に出る。この映画のラストにはもっともふさわしいシーンであった。

それぞれの登場人物の叫び声が聞こえてきそうな映画である。かなり辛い映画ではあるが、どうしても嫌いにはなれない魅力に満ちている。

余談だが、主人公の母親役にフジテレビのアナウンサーである阿部知代が扮している。びっくりするくらい自然な演技で思わず見入ってしまった。相当なポテンシャルを秘めたアナウンサーである。アベチヨ、おそるべし。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- TVで観た映画

- 夫の策略で浮気相手と妻が疑心暗鬼に…

- (2025-11-18 07:25:11)

-

-

-

- 有名・芸能人

- ひめもすオーケストラ・椿野ゆうこ、…

- (2025-11-18 18:11:02)

-

-

-

- 台湾ドラマ☆タレント

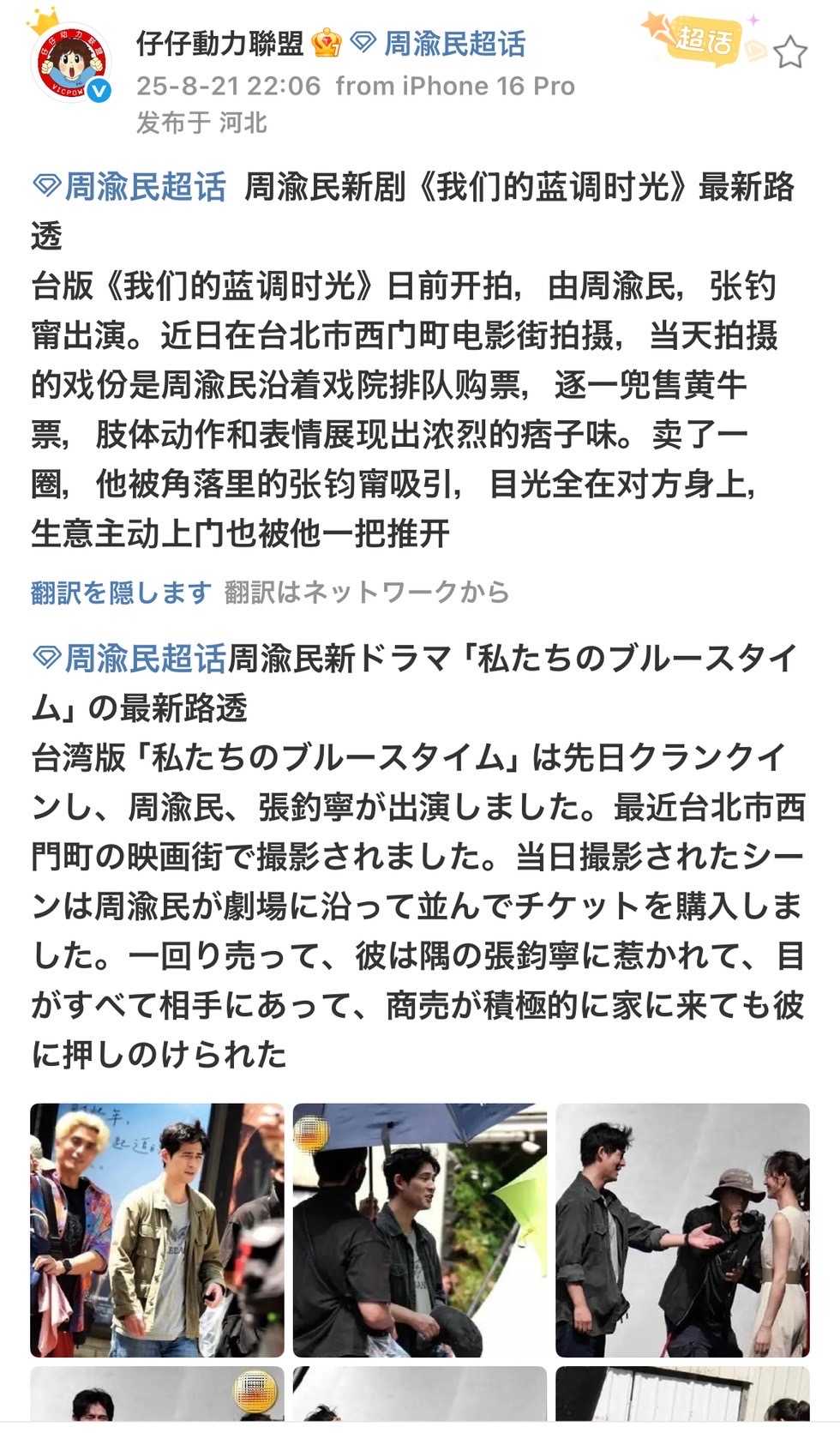

- 2025/08/21 『我們的藍調時光』撮影…

- (2025-08-26 19:17:32)

-

© Rakuten Group, Inc.