2007年08月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

2007年8月分の太陽光発電と電力消費

8月28日朝に、九州電力から、「購入電力確認票(太陽光)」と「電気ご使用量のお知らせ」が入っていました。太陽光売電量が増えて208kWhと5月分に次いで多くなりました。じつは、太陽が連日、日本列島を照り続け、各地で最高気温を更新したりしていたので、5月分を超えるのではないかと期待していたのですが、ほんの少し足りませんでした。電気使用量については243kWhと7月より30kWhとかなり減少しました。8月の中旬、福岡(妻の実家)・静岡(私の実家)などに里帰りしていたということもあり、電気使用量もじつはもっと減っているのではと期待していたのですが、それほどすごい数値にはなっていませんでした。売電・買電の差もわずか35kWhと、これも5月分に次ぐものとなりました。2007年8月分を加えたこれまでの推移を示します。太陽光売電額と電気使用料金ですが、売電額が買電額をわずかながら上回りました。これはわが家新築以来、5月に次いで2度目のことです。昼間92kWh、夜間151kWhと高い昼間の電気使用量が少なかったこともあり、電気使用料金が比較的安く、その分太陽光売電額が上回りました。これを毎日の太陽光発電と電力消費の動きで検証したかったのだけれど、8月12日から19日にかけて、福岡(妻の実家)、静岡(私の実家)に里帰りする際、プリンタの電源と間違って、エコノナビットのコンセントを抜いて出かけてしまい、帰ってくるまでのデータが取れませんでした。本当は、だれも家にいない間の太陽光発電量と電力消費量を知りたかったのですが、後の祭りです。ということで、たいへん不格好ではありますが、いつものとおり、天候も含めた毎日の動きの表とグラフとを掲載しておきます。これからしばらくアメリカに3週間ほど出張なので、その間ブログが更新できるかどうかわかりません。うまくいけば向こうの様子などを伝えたいと思いますが、そうでなければしばらくブランクとなるかも知れません。ではまた。

2007.08.31

コメント(0)

-

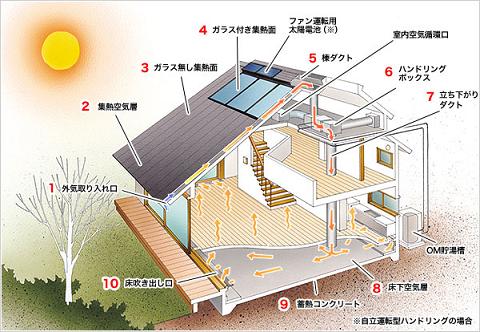

1階部分

以前、「アプローチから玄関まで」を紹介しましたが、今日は1階部分を紹介します。今の状況は、大掃除でもしないとちょっとお見せできないので、すべて新築当時の画像です。玄関の床はテラコッタで、左に靴箱があります。正面突当りは階段になっています。お客様には、こちらから入ってもらいます。横を向くと納戸があり、そこから家族は、かばんや帽子などを置いて、出入りする予定になっていました。納戸の向こう側が台所になっているので、買ってきた野菜などを冷蔵庫に運ぶのにも最短距離で行ける構造になっています。しかし最近は、納戸にあまりに物が乱雑に置いてあり、正面玄関から入ることが多いですが。壁には、太陽光発電の室内装置(エコノナビット以外)が並んでいます。玄関を入って、1階を見通したところです。右側に階段、左側に本棚が見えます。本棚のところは、当初机にする予定でしたが、本が多いので、本棚をたくさん作るということになりました。突当りにはトイレが見えます。トイレも一風変わっていますが、これはまた別の機会に紹介します。さらに数メートル進んだところです。右側にはデッキ、左側は台所です。現在、この地点にテーブルが置いてあり、食事をとっています。また、お客様を迎えるときもほかに適当な場所がないので、ここで接待しています。つまり、リビング兼ダイニング兼応接間です。応接間にするときには、ある秘密がありますが、これもまたの機会に。デッキから台所の方を見たところです。台所は、シンケンの標準では、後ろを向くのではなく、みんなの顔を見ながら、料理をつくれるようにということで、アイランド型になっており、中の島部分にシンクがあるのですが、前を向いたり振り返ったりということで忙しいのではないか、横移動の方が楽ではないか、ということで、シンクとコンロは同じ窓の方向を向いています。アイランド部分は、食器を並べたり、みんなで調理するときのために使えるのですが、今は物置になっています。客が来るときだけ、きれいに片付きます。壁には、インターホンの受話器の上にOMソーラーの操作(表示)盤が見えます。ここで、棟温、室温、外気温を確認したり、ソーラーや涼風などの選択を行います。さらに進んで、現在ピアノが置いてあるところから、振り返って玄関の方を逆に見た画像です。先にはベランダがあり、その先の庭に菜園と太陽光パネルがあります。最後に、わりと広いですが、家と庭との関係でちょっと変わった形をしたデッキです。ここには、大きなペアガラスのサッシが入っています。また、その外側には、いらないときは収納できる雨戸と網戸もあります。今日はここまで。

2007.08.27

コメント(0)

-

富士登山

2007年8月13~14日にかけて富士登山に行ってきました。8月13日、JR静岡駅北口9時発の富士山富士宮口5合目に直通の富士登山バスに乗り、11時20分ごろに到着しました。富士宮口からの登山は、この5合目から、6合目、新7合目、元祖7合目、8合目、9合目、9合5勺(しゃく)に山小屋があり、山頂に向かいます。5合目に着いて特に感じたのは、外国人の多さ。スペイン語や中国語、それに東南アジア諸国(容貌と言葉を聞いた感じで判断しているので確信はないが、おそらくタイ、マレーシア、ベトナムなど)の言葉が、日本語よりも強烈に、あちらでもこちらでも聞こえてきます。おそらく登山者の3割ほどを占めているのでは、と思わせるほどの多さでした。それから、われわれと同じ、小さな子供連れ。うちも、小学校6年生と2年生の2人の息子たちを連れて行ったが、もっと小さな子もたくさんいました。登るのがとてもたいへんそうな子もいたが、けろっとしてまったく苦しそうな感じもしていない子どもも多くいました。富士山は、8合目あたりを過ぎると、空気が薄くなり、呼吸が苦しくなってきます。これに慣れるために、一気に山頂まで登るのではなく、途中で一泊したほうがいいといわれています。3年前にも富士山に登ったけれど、そのときは8合目で宿泊し、ご来光を仰ごうと、翌朝の2時半ごろ、まだ夜中のうちに山頂目指して登りはじめたので、本当に寒くて仕方ありませんでした。そこで、今回は9合目まで行って泊まり、翌朝日の出を見てから、5時過ぎに山頂に登って行くことにしました。また、次男は8合目までしか登れなかったので、今回はとにかく山頂まで行かせようという目標を立てていました。8合目それから少し休んで、11時40分ごろ出発。6合目には11時55分ごろ着きました。6合目、山小屋で次男の機嫌をとるためアイスクリームなどを食べて、12時10分出発。ところどころで休みながら、13時15分ごろ新7合目に到着。ここで、昼食として持参したおにぎりなどを食べ、14時に出発。その上にあるのが、元祖7合目。ここに14時45分ごろ到着。15時05分出発して、8合目に15時55分到着。20分ほど休憩して、16時05分出発し、休みながら9合目にちょうど1時間かかって、17時05分に着きました。到着してから、下界を眺めると、雲の上などに、富士山の影、いわゆる影富士が見えました。また、この頃日本全体が非常に暑く、全国各地で最高気温40度を超える暑さを記録したところも多かったのですが、富士山も例に漏れず、3年前の夏と比べても大変暖かかったです。そして、14日には午後3時20分、平年より8.9℃高い18.2℃。と発表されましたが、これは補助装置によって観測されたデータで、前後の気温との連続性がなく、正式記録としては不採用とする決定が下され、幻となりました。正式に認められた最高気温は14.6℃ですが、それでも平年を5.3℃上回る気温でした。夜はなかなか眠れませんし、暖かかったので、次男が夜中に起きだして山小屋の前でしばらく遊んでいたので、つきあうことに。そこには、外国人をはじめ、多くの登山客があふれていました。朝、4時40分ごろ起きて、5時30分ごろまでに朝食を食べ終え、5時40分ごろ出発しました。9合5勺に6時ちょうどに到着。6時10分出発。そこから長男は6時40分ごろ山頂に衝いたのですが、次男が休み休み登ったので、それにつきあって7時ごろ山頂に着きました。山頂にある頂上富士館で、800円のカップラーメンをすすってしばらく休みました。郵便局や神社のあるあたりをうろついてから、8時ごろ数百メートル離れた3776メートルの最高点にある剣ヶ峰の富士山頂測候所まで登りました。本当は山頂の火口のまわりをぐるりと1周したかったのですが、次男が嫌がったので、まあ目的は達成したので、そのまま登ってきた道を引き返すことにしました。9時14分、山頂をあとにして、9時30分に9合5勺、9時45分には9合目に着きました。トイレ休憩して、10時出発。8合目には10時23分に着きました。じつは次男もいるし、5合目に着くのは午後3時か4時ごろ、バスで出発するのは夕方かなと思っていたのです。ところが、2人の子どもたちは、他の下山している人たちを追い抜いて、跳ぶように降りていきます。私もその後を追う形で走っておりました。私たちはまるで、山の暴走族のようでした。8合目を10時32分発、10時43分元祖7合目着、10時46分にはそこを出発して10時58分には新7合目に着き、すぐ出発。そして、11時10分には6合目に着きました。8合目以上ではぺットボトル500円、新7合目・元祖7合目では400円ですが、5合目・6合目は300円と、平地の2倍におさまっています。平地で100円で売っているアイスも200円で売っていたので、これを買って食べ、11時30分には6合目を出発、5合目に11時40分に到着しました。5合目では、17時半出発のバスを予約していたのですが、12時半のバスに変更してもらい、お土産を買って、静岡へは14時半過ぎに到着しました。

2007.08.26

コメント(0)

-

アメリカの家庭とのCO2排出量の比較

10日ぶりの更新です。この間、実家の静岡などに行って留守にしていました。静岡では、子どもたち二人と富士山に登り、浜岡原子力館に行き、また帰路、広島で原爆ドームや平和記念資料館などに行ったので、自然の脅威や原子力・戦争について、いろいろと考えるところがありました。それから、旅行に出るときに、まちがえてエコノナビットのコンセントを抜いてしまい、この10日間の太陽光発電のデータが取れていないということで、少し落ち込んでいます。それはまた時間のある時に書くとして、家庭からのCO2排出量(1世帯あたり)のデータを掲載したブログを見つけたので、そのデータを借りて、日本の平均やわが家との比較をしたグラフをつくってみました。そのブログは、MRI(三菱総合研究所)環境フォーラムのサイトのコラム■ アメリカのエネルギーは安いのか?(前編) です。執筆者は、古屋奈保子さんというMRIの資源・環境研究グループ研究員で、アメリカ・コロラド州ボルダーに住んでおり、実際に家庭で出るCO2排出量をボルダーの平均などと比較したものです。このブログのデータと日本の平均、それにわが家のCO2排出量とを同じ表、グラフにして、比較してみました。ボルダーは、アメリカ・コロラド州にあり、冬はかなり寒く、暖房のために相当にガスや電力を使っているそうです。また、ガソリン使用量も多く、1世帯あたりボルダーの平均で15.89トン、古屋家で14.92トンとなっています。一方、日本の家庭の平均は5.45トンとボルダーの約3分の1、わが家で2.83トンと約6分の1となっています。一人あたりでは、ボルダーの平均で7.23トン、古屋家で3.73トンで、日本の家庭の平均は1.93トンとボルダーの約4分の1、わが家で0.49トンと約15分の1となっています。こうしてみると、アメリカの家庭(ボルダーが全体の平均と比べてどうかを考える必要がありますが、)とは大きな差があります。暖房などに使うガスや電力、そして車のガソリンの使い方次第で大きく変わります。また、わが家が採用している太陽光発電やOMソーラー、ハイブリッドカーや公共交通などを選択するだけで相当にちがう、すなわちその普及を進めることがCO2排出を大きく削減することがわかると思います。

2007.08.20

コメント(0)

-

わが家の太陽光発電

じつは、この家を建てる前、この敷地に建っていた家の屋根に、太陽光発電パネルがついていました。1994年に、鹿児島で2番目につけられたパネルだったようです。当時600万円していたそうですが、半額の300万円は国(NEF)の補助がおり、300万円の負担で設置できたそうです。ご主人が鹿児島大学の工学部の先生で、雨水タンクも学生といっしょに自分で設置するなど、環境に先進的に目覚めたご家族が住んでいたのですが、事情があって新しい家を建てて引っ越されたので、その後に私たちはその方からこの家を借りるかたちで入居しました。太陽光発電はその後もまったく問題なかったのですが、入居して数年たつうちに、給湯システムが故障して動かなくなったり、雨水タンクが桜島の灰のために詰まってしまったりということで、せっかくの環境によいシステムが役に立たなくなってきました。家自体も築25年ほどとなり、基本構造は問題ないのですが、ドアのたてつけなどリフォームしなければならないところが出てきました。そこでやはり新しく家を建てたいということになったのです。当初は別の土地を探していたのですが、最終的にこの家の大家さんである先ほど話したご家族から、この土地を売っていただくことになりました。そして、かねてから、完成見学会などにも参加し、相談していたシンケンスタイルでOMソーラーハウスを新築したわけです。私たちは、せっかくなので、屋根に設置されていた太陽光発電パネルをそのまま使いたかったのですが、OMソーラーということで、屋根には設置できませんでした。冬の暖房のしくみは、屋根で集熱し、暖かい空気をダクトで床下まで運び、床下のコンクリートに蓄熱して、通気口から暖かい空気をだすということで、そのシステムをコンパクトに使うため、また屋根の構造上もパネルによる負担をかけないというのが、シンケンの答えでした。そこで検討の結果、新しいパネルを庭やカーポートの上にパネルを設置することになりました。屋根ではなく庭に設置する場合、以前とは別のパネルを設置する必要があるといわれて、新しいパネルを設置しました。その設置工事の様子が以下の写真です。しかし、いままであったパネルを廃棄するのはもったいないと、このパネルを設置した前大家で土地の売主である前述のご家族が、自分の家の屋根にということで、パネルを運んで、いまも稼動しています。本当にこれまでのパネルがわが家に設置できなかったのか、疑問が残るところではありますが、とにかくそのお宅でいまも稼動しているので、その件はよしとしましょう。以前のものと発電性能は3kWhとかわらないのですが、そのパネルに比べて、エネルギー変換効率がよくなったということで、わが家の新しいパネルの面積は小さくなっています。小さくなっても、面積あたりの変換効率が上がり、発電量は変わらないといわれました。先日、元のパネルを設置された元大家さんから、5月は売電額が6000円こえたと聞き、わが家は売電額では負けていることがわかりました。そもそも、太陽光の売電のデータでは、以前設置していたパネルのときの方が、現在よりも売電量が多かったのです。このちがいがパネルそのものの性能によるのか? あるいは、パネルを家の西側に置いたため、朝早くは陰になってしばらくしないと発電しないからなのか? さらには、角度はほぼ真南なのですが、庭のパネルの傾斜が20度、カーポートが10度となっており、傾斜は30度程度で最も発電効率がよくなるということで、傾斜が浅いためなのか? しばらくすると、発電量は伸びることになるのか?発電量などは、下のエコノナビットで見ることができます。ただ、京セラのサイトで、さらに性能アップしたエコノナビットiiというのが出ていることを知りました。とにかく、もう少し発電量を増やし、できるだけ電力を自給したいと思っているので、太陽光発電パネルにがんばってもらいましょう。7月終わりから8月にかけては、8月はじめの2,3日天候が悪かったのですが、あとは連日かなりの発電を記録しています。今月の発電量を期待しましょう。

2007.08.10

コメント(0)

-

エコクイズ

8月4日(土)、うちの大学のキャンパス見学会(オープンキャンパス)がありました。一人が長いことやると、飽きられるからということで、15~20分ずつのオムニバス授業をすることになり、私もその一員となりました。短い時間で言いたいことを伝えられ、参加者も主体的に取り組めるものということで、同僚のN先生のアドバイスもあり、「エコクイズ」と銘打って、環境に関するQ&Aを行いました。パワポ(PowerPoint)を使って、まず三択問題を出し、参加者に自分でその答えを考えてもらって、すぐ次のスライドで正解を示し、解説するというパターンで、テンポよく次々に問題を出し、17問のQ&Aを行うというものでした。成績のよい人には「エコグッズ」を進呈する、ということで、みんな真剣に取り組み、かなり盛り上がってくれました。「エコグッズ」は、シャンプーなどの「詰め替え用ペット容器」、「洗えるスリッパ」、「マイ箸」、「マイバッグ」といった安物ですが、「3R」のリデュース、リユースに該当するものを選びました。もっともうけた問題は、この3Rに関する最後のQ%Aで、Q17 地球に優しい3Rは、次のうちどれでしょうか?(1)レスポンス、リピート、リテンション(2)リデュース、リユース、リサイクル(3)リバウド、ロナウド、ロナウジーニョというQ&Aで、正解はもちろん(2)でした。ちなみに、(1)はダイレクト・リレーション・マーケティング(DRM)の3R、そして(3)は日韓ワールドカップ時のブラジル代表・セレソンの誇る3Rでした。ロナウジーニョがまだ出てこなかったときにはロマーリオがいたし、最近ではリバウドの代わりにロビーニョがでてきたけれど、やはり3Rといえばこの3人ですね。

2007.08.07

コメント(0)

-

アプローチから玄関まで

「エコハウスにようこそ」というタイトルなのに、わが家の画像をほとんど紹介していないのに気づきました。ということで、少しづつですが、紹介していこうと思います。東に桜島を望む錦江湾に面した鹿児島市は、北から西にかけて山に囲まれた天然の要害となっています。島津氏が、盛んに種子屋久、トカラ、奄美、琉球などの南西諸島を経由して、遠く中国と交易を行いつつ、背後を山に守られたこの地を拠点にし、のちに鶴丸城を築いたのもさもありなん、という地勢をしています。そのため、鹿児島市は平地が少なく、戦後丘の上にたくさんの団地が築かれました。その一方で、この団地を作る際に出た土砂で海岸部を埋め立てて、陸地を広げていきました。この話はまた、機会を改めてゆっくりとしたいと思います。わが家は、その団地の一つに向かう急な坂をのぼっていく途中の傾斜地に建っています。わが家に歩いてたどり着くためには、けっこう体力がいります。私は毎日鍛えているから、山登りも苦になりませんが、2ヶ月ほど前にわが家に招待したゼミ生たちも、息を切らしてのぼっていました。その代わり、3階からは鹿児島市を一望する天守閣の眺めが楽しめます。傾斜地にあるため、道路から玄関までのアプローチも坂をのぼる形になります。当初、バリアフリーも考えて、アプローチはスロープにしたかったのですが、傾斜がきついということで、石段ということになりました。カーポートと掘り車庫にはさまれた石段の両側の地面には、スギゴケをベースに、セイヨウイワナンテンやツワブキなどが配され、ドウダンツツジやマンサク、ブルーベリー、ヒューガミズキなどの低木やシマトネリコ、ヤマボウシなどの落葉小高木が立ち並んでいます。このアプローチをのぼりきると、やや濃い茶色(ウォルナットブラウン)をしたデッキになっている玄関があります。こげ茶色(ココナッツブラウン)の外壁は、屋根材のコロニアルです。(この写真は、新築時、ドアを開いたところです。)玄関の正面には、ボダイジュ(菩提樹)やゲッケイジュ(月桂樹)、ヒメシャラなどが植わっています。道路の方を見返すとカーポートの屋根に太陽光発電のパネルが乗っているのが見えます。(こちらは今朝(8月2日)、雨が降り出している中で撮った写真です。)ウサギ台風は、鹿児島からは少し東にそれて、宮崎の東の海上を進むようです。そのため、現在わが家では、雨がわりと静かに降っている状態です。今回はこの辺で。

2007.08.01

コメント(2)

-

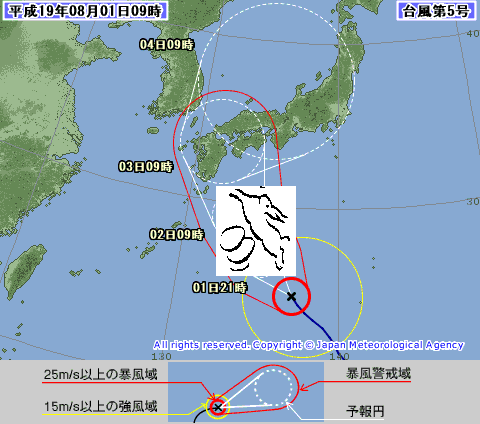

早く駆け抜けてね、ウサギちゃん(台風5号)

エコハウスを建ててから、天候に非常に敏感になりました。晴れが続くと、太陽光発電をしてくれるのでうれしいのですが、せっかくの雨水タンクが空(カラ)になる。実際には空にはならないで、上水道から補給されるのですが、これでは雨水タンクの意味がありません。また、庭の水遣りもたくさんしなくてはなりません。まあ、朝早く草木に水をあげるのも、楽しみになりましたが。雨が降れば降ったで、太陽光発電はあまりしてくれないし、除湿のためにエアコンを効かせる必要がある、ということで、悩みは尽きません。がしかし、プラス思考で、雨は雨水タンクにたくさん水をためてくれるし、太陽は電気を起こしてくれる、と考えることにしています。ということで、このところ九州南部は晴天続きで雨がずっと降っていなかったので、今度のウサギ台風は、久しぶりの雨をもたらしてくれる、と考えるようにしたいと思います。ウサギちゃん、あなたの優れたところは、足の速いことですよ。慢心からどっかで昼寝などして、カメさんとの競走に負けてしまうようなことがあってはいけません。ウサギ台風は、あいかわらず九州南部あたりに向かって北上中だけど、雨だけ適当に(多すぎるのは困るよ)降らして、被害の出ないうちにさっと駆け抜けていってしまうことを願っています。今度の画像は、暴風警戒域の予想範囲が赤い枠で示されている気象庁の台風情報に、Microsoft Officeのクリップアートの足の速そうなウサギをはめ込んでみました。

2007.08.01

コメント(0)

全8件 (8件中 1-8件目)

1