節分

■■■ 鬼は外!福はうち!節分特集 ■■■

節分は、季節の分かれ目の意味で、

元々は「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の

それぞれの前日をさしていた。

節分が特に立春の前日をさすようになった由来は、

冬から春になる時期を一年の境とし、

現在の大晦日と同じように考えられていたためである。

立春の節分に豆をまく「豆まき」の行事は、

「追儺」と呼び、中国から伝わった風習である。

「追儺」の行事は、俗に「鬼やらい」「なやらい」

「鬼走り」「厄払い」「厄おとし」「厄神送り」と呼ばれ、

疫病などをもたらす悪い鬼を追い払う儀式で、

文武天皇の慶雲3年(706)に宮中で初めて行われた。

鰯の頭を、柊の小枝に刺して戸口に挿す風習は、

近世以降行われるようになったもので、

これも魔除けのためである。

また、節分に巻き寿司を食べる風習は、

福を巻き込むという意味と、

縁を切らないという意味が込められ、

恵方(えほう)に向かって巻き寿司を丸かぶりするようになった。

節分に巻き寿司を食べる風習は、

主に関西地方で行われていたものだが、

大阪海苔問屋協同組合が道頓堀で行った

「巻き寿司のまるかぶり」の行事をマスコミが取り上げ、

それを見た全国の食品メーカーが便乗し全国へ広まっていった。

元々は「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の

それぞれの前日をさしていた。

節分が特に立春の前日をさすようになった由来は、

冬から春になる時期を一年の境とし、

現在の大晦日と同じように考えられていたためである。

立春の節分に豆をまく「豆まき」の行事は、

「追儺」と呼び、中国から伝わった風習である。

「追儺」の行事は、俗に「鬼やらい」「なやらい」

「鬼走り」「厄払い」「厄おとし」「厄神送り」と呼ばれ、

疫病などをもたらす悪い鬼を追い払う儀式で、

文武天皇の慶雲3年(706)に宮中で初めて行われた。

鰯の頭を、柊の小枝に刺して戸口に挿す風習は、

近世以降行われるようになったもので、

これも魔除けのためである。

また、節分に巻き寿司を食べる風習は、

福を巻き込むという意味と、

縁を切らないという意味が込められ、

恵方(えほう)に向かって巻き寿司を丸かぶりするようになった。

節分に巻き寿司を食べる風習は、

主に関西地方で行われていたものだが、

大阪海苔問屋協同組合が道頓堀で行った

「巻き寿司のまるかぶり」の行事をマスコミが取り上げ、

それを見た全国の食品メーカーが便乗し全国へ広まっていった。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- モバイルよもやま

- [ウイルスバスター クラウド]「お…

- (2025-10-31 06:43:08)

-

-

-

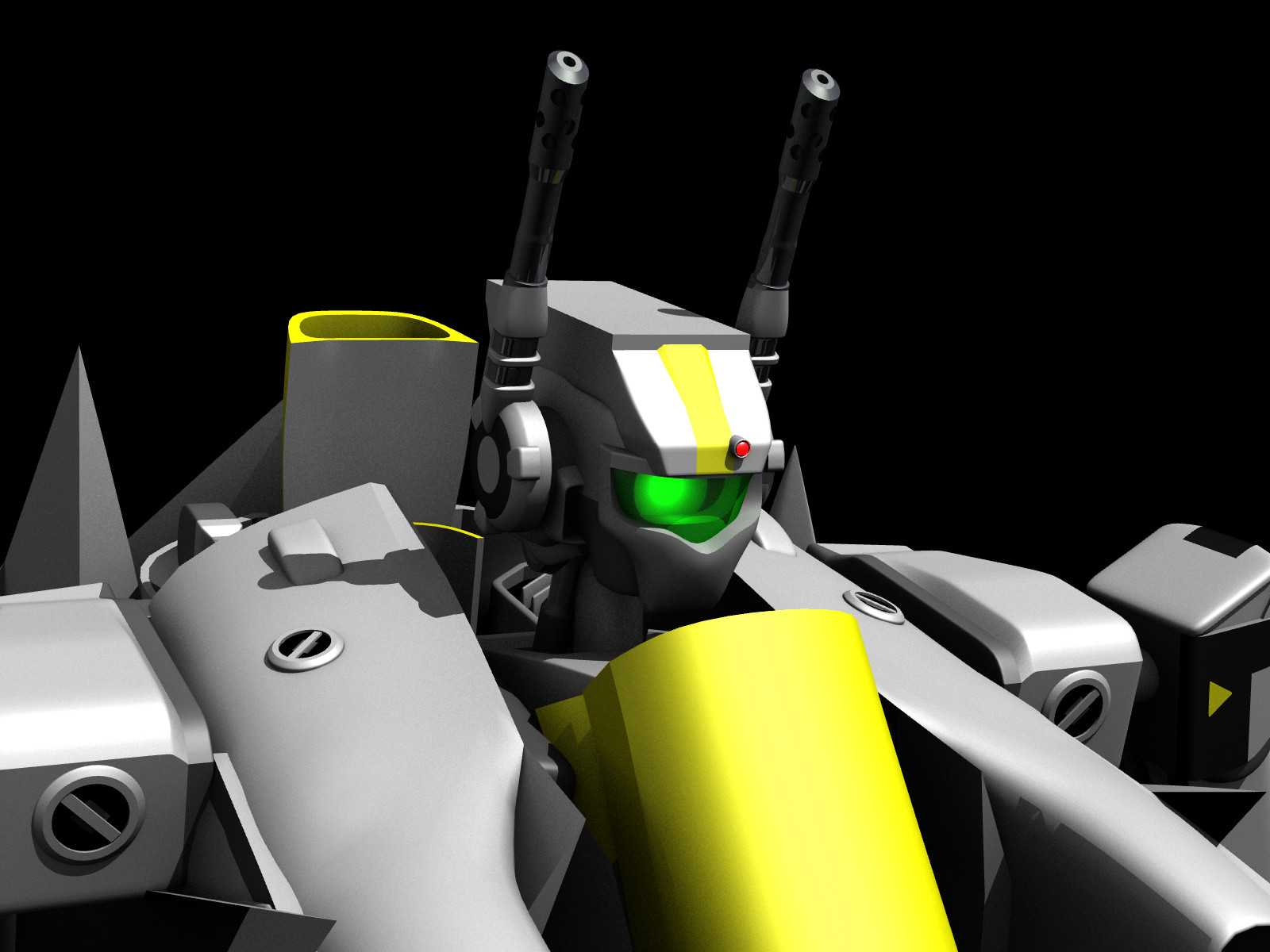

- 3DCG作品

- 続・初めての飛行機プラモ 17

- (2025-11-09 06:30:05)

-

-

-

- 楽天アフィリエイト♪

- [楽天市場] 雑誌 ・ ムック | C…

- (2025-11-13 20:45:15)

-

© Rakuten Group, Inc.