ミニ小説「タールの音色」

「タールの音色(ねいろ)」は

2003年11月11日PM9:00から行われました

第一回かしのきタール祭り (略して貧乳祭らしい)用に書きました。

このお祭り、元はといえば、オレがタールさんのオススメ新着を見ていて

「たくさんいてるなあ。

つかここの日記が全部『かしのきタール』で埋まったら

きっとオモレーに違いない!」

と思ったのに端を発してまして

まさかホントに実現しちゃうとは思ってもみませんでした。

眺めはサイコーでしたね。タールさん。

ある人 曰く、オレが首謀者らしいです。

そんなバカな。

長い間、「コピー&ペースト」を知らなかったのでほっといてたのですが

目を塞ぎたくなるよな苦難な道のりを経て

ようやくその魔法の方法を理解いたしましたので、ついでに載せときます。

この日は、何か小説ぽいのを書こうと思っていたのに

何も書くことが思いつかず、PM6:00をまわってしまって

とにかく一行書こう、書けば何とか進むだろうと思って

ムリヤリはじめの一行を書き出した憶えがあります。

このときほど締め切りってコワイなと思ったことは無かったです。

9:00ギリギリに最後までたどりついて

無事UPした時、カタルシスという言葉の本当の意味を知りました。

「もう少しではじまるね」

「ドキドキしてきました」

「もう用意してる?」

なんていうメールをくれたみなさん。

アナタたちは大変立派です。

オレはこんな理由でテンパってて、返信どころじゃありませんでした。

以下本文。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■かしのきタール公認ファンクラブ協賛企画作品

「タールの音色」 by gogoshuji

音もなく、光もない、もしかすると時間すらもないのかもしれない

果てしなく不安だけが広がるこの空間に、

オレは一体どのくらい閉じ込められているのだろう。

ただ頭の中に、「タール」と名乗る女性の不敵な囁きのみが響く、

この真っ暗な闇の世界に・・・。

今もオレは、少しでも彼女から離れたくて、

こうしてどちらともつかぬ方向へと足を急いでいる。

この先に出口があるのかどうかなんて分からない。

しかし、あのままあそこに留まり、

あの不吉な「タール」の声に翻弄され続けるよりは、

おそらくずっとましに違いない。

確信など何もないのだが、今のオレに出来ることと言えば

少しでも彼女のそばから逃げることしかないのだ。

他に何の手立てがある?

その一念で、オレは更に両の足を急めるのであった。

逃げる。オレは必ず逃げ切る。

疲れた。とにかく足が悲鳴を上げている。

そういえばかれこれ1時間以上は走り続けているだろうか、

いや、ここではそんな通常の感覚は当てにならない。

実際にはほんの2,3分しか過ぎていないのかもしれない。

そんな事を考えながら、さすがに足が限界まで張り詰めていたので

仕方なしにオレは足を止め、休息を取ることにした。

オレはへたり込むようにその場に座った。

見上げる空に、星はない。

あるのはただ、漆黒の闇ばかりだ。

本当に、逃げ切れるのだろうか・・・。

オレはそんな不安の中、持っていた最後の一本のタバコを燻らせ、

痛む両足をさすりながら、

この一本を吸い終えたらすぐにでも出発だと考えていた。

しかし、そううまくはいくはずがなかった。

頭の中に、またいつものあの嫌なざわめきが沸き起こってきたのだ。

とたんにオレの表情は色褪せた。

ついに来てしまったのだ。例の、あの声が・・・。

「フフフ、残念だったわね、真っ暗な空に落ちておしまい・・・」

タールだ!

そのひと声がオレの頭の中で鳴り止むか止まないかのうちに、

世界があっという間にくるりとひっくり返り、

オレはうむを言わさずその真っ暗な空というか、

無限に広がる宇宙のような闇の中へと吸い込まれていった。

終わりだ・・・もう何もかも。

絶望と薄れ行く意識の中で、オレは見た。

いまや遥か上空になってしまった大地に、

必死の形相で道なき道をひた走るオレの姿を。

ああ、あれはほんの数分前のオレだ・・・。

そしてオレは更なる深い闇へと落ちていった。

すべては終わったのだ。

気がつくと、オレは地面の上に倒れていた。

ここはどこだ・・・?

考えるまでもなかった。

例のあの声がまた鳴り始めたからだ。

全くいつ聞いても嫌な声だ。

「アッハッハ・・逃げてもムダだよ。お前にはお前の役割があるのさ。

それを演じてもらうまで、この永遠の闇から抜け出すことはさせないよ」

「オ、オレに一体何をさせようって言うんだ」

「何を聞いても答えないよ。ただ、お前が望むから、アタシは

お前をここに留めておいてやっているだけさ」

「ふざけるな!オレはこんな所に居たくないんだよ」

「あはぁん。それはどうかな・・・」

「おい、行くな、待て・・・」

タールはどこかへ消えてしまった。

いや、もしかしたらどこかその辺でオレを見張っているのかもしれない。

再び訪れた静寂。その静寂がオレを更に悩ませる。

オレは一体どうすれば良いのだ。

彼女は一体何を言っているんだ。

オレはこのままずっとここに閉じ込められたままなのか。

分からない。なにもかもが分からない・・・。

オレを取り巻く深い闇は、何の手も差し伸べてはくれなかった。

オレは考え続けた。彼女の言葉の意味を。

どうしてオレがここに留まるのを望んでいると言うのだ。

しかし、オレが考えれば考えるほど、

声はオレを否定し、ののしり、オレの無力さをうたった。

オレはもはや何も出来なくなっていた。そう、考えることさえも。

そんな苦痛の時間が、無意味に過ぎていった。

月日は流れた。いや、おそらく流れたに違いない。

その後もオレは何度も彼女の元から逃げようとしたのだが、

その都度あの不思議な力で引き戻され続けた。

どうやら、彼女から逃げることは本当に不可能らしい。

オレは次第にそのことを自分の中で認めるようになった。

しかし、こうして長い間逃げたり引き戻されたりの生活を続けていくうちに、

我々二人の間に奇妙な信頼関係が生まれてきた。

そう、オレは姿のない、この声だけの女を

心のどこかで信頼するようになっていたのだ。

「お前、懲りもしないでよく逃げ出すわねぇ。

逃げてもムダだってこと、まだ分からないの?バカだね」

「うるせぇ。必ずここから出て行ってやるからな、さっさと消えろ」

「はいはい、どうせムリですけどね」

ある時、こんなやり取りをした後、

オレはまたいつものようにここを逃げ出した。

ここから少しでも遠くまで、

そう、自分のこれまでで1番遠くを目指して。

オレは快調に走り続けた。

体がすこぶる調子良い。

まるでいつまででも走り続けられるようだった。

いままで相当に走りこんだお陰で、知らず知らずのうちに

体が鍛えられていたのかもしれない。

気分は爽快そのものだった。

そういえば、こんな気分はもう何年もの間感じたことがなかったなあ・・・。

そんなことさえ考えていた。

それにしても一体何時間走り続けているのだろうか。

いつもなら、もうすでにあの「タール」の声が響いてきて、

元の場所に引き戻されているはずなのに。

オレは何故かそれが気になりだした。

「おいっタール!そろそろ出番じゃないのか」

とうとう根負けして、声の主を呼んでみたが、返事はない。

「おいっ返事しろタール!」

「こらっオレを1人にする気か?」

「頼むから出てきてくれよ、タール・・・」

しかし、いくら呼んでもタールは無言のままだった。

そのうちに、オレは遥か先から一筋の光が差しているのに気がついた。

オレはその後も、何度もタールの名を叫び続けながら

複雑な思いを胸に、

その光を目指して走り続けた。

光の先に到着した。

その光は、どうやら外の世界へと通じる扉からもれ出ている様だ。

この扉の先には、長い間待ち望んでいた世界があるはず。

しかしオレは、もうあと一歩という所まで来ているというのに、

扉の前で、まるで石にでもなってしまったかの様に

動けなくなっていた。

タールは一体どうしたんだ・・・。

繰り返すのは、そのことばかり。

どうしても扉に手をかけられない・・・。

ドン。

不意に、オレは何者かに背中を押され、

そのまま前のめりになって、

意図せずにも扉をくぐりぬけた。

いきなりの出来事だったので、なにがなにやら分からずのうちに

振り返ってみると、そこには、今にも消えそうな扉の奥に

いまだかつて見たこともないような

優しげな微笑をたたえた女が佇んでいた。

「・・・ひょっとして、タールか・・・?」

彼女は真っ直ぐにオレの目を見据えながら、

この上なく柔らかな口調でこう言った。

「もう戻ってくるんじゃないよ、バーカ」

「待ってくれ、待ってくれ、ちょっとだけ・・・」

オレの静止を振り払うかのように扉は閉められ、

そのまま音もなく空へと消えてしまった。

「中野さん、中野さん、起きてよぉ」

「ん・・・ああ?」

「もう、中野さんすぐ寝ちゃうんだからぁ」

「あ・・・あれ?」

気がつけば、そこはコンサートホールだった。

湘南に、新しく出来た多目的ホール。

黒壇と檜の香りが真新しさを感じさせる。

まだ寝ぼけてはいたが、オレは事の次第を思い出した。

ああ、そうか。オレは今日、忙しすぎる仕事の合間をぬって

恋人のほにゃら子ちゃんと一緒に

「湘南交響楽団」のこけら落しコンサートに来ていたんだった。

それにしても、今までのことは、全部夢だったのか・・・?

「あ、ほら中野さん、2部がはじまるよ。ちゃんと聞いててね」

「ああ、ごめんごめん。ちゃんと聞くよ・・・えええ?」

オレは思わず息を飲んだ。

それもそのはず。

指揮台を横に、深々と頭を下げる細身の女流指揮者は、

紛れもなくさっき見たはずの「タール」だったのだ・・・。

彼女はちらとオレに例の微笑むような表情を投げかけた後、

実に優雅な立ち振る舞いで指揮台に立ち、

数秒の間の後、思いがけず大きくタクトを振りかざした。

その次の瞬間、艶やかな音色とともに、空間が割れた。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

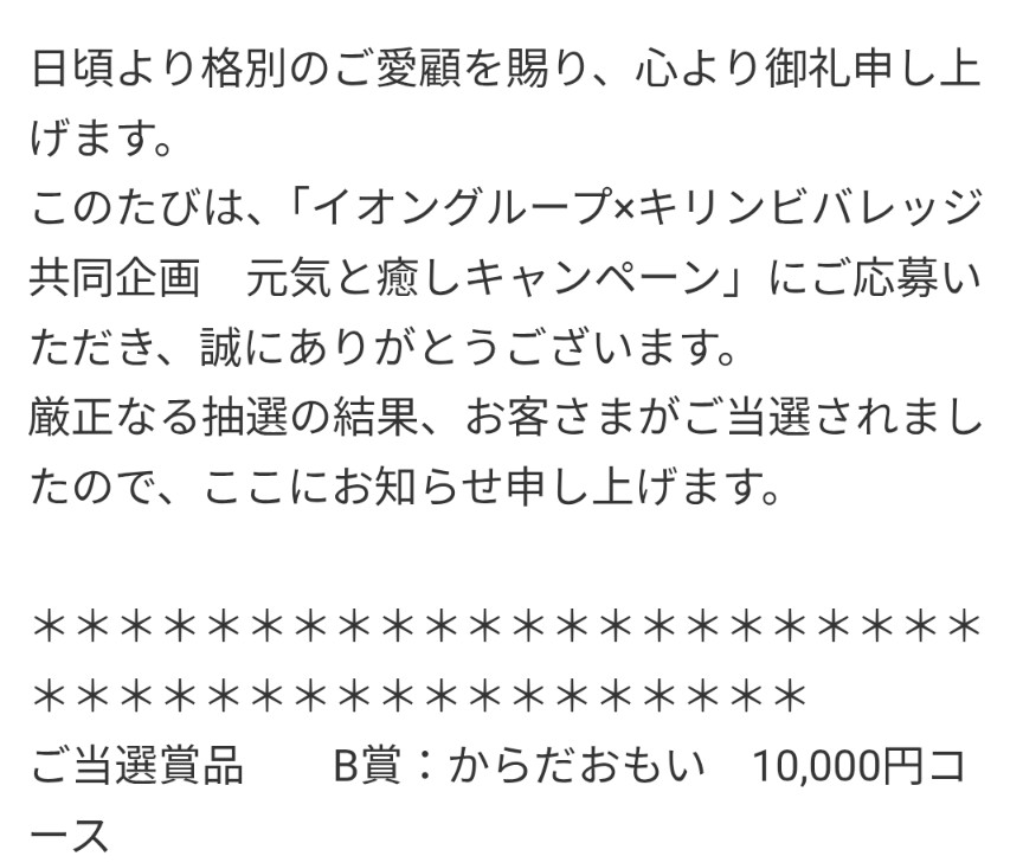

- 懸賞フリーク♪

- からだおもいデジタルカタログギフト

- (2025-11-16 00:56:51)

-

-

-

- 徒然日記

- 第3回 小湊鉄道 さと山ウォーク 第6…

- (2025-11-16 17:13:28)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 上原亜衣が明かすセクシー業界のナイ…

- (2025-11-17 02:00:05)

-

© Rakuten Group, Inc.