2010年01月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

電灯が点灯!

いやぁ、やっと点きましたよ。え? 何が? って?電灯ですよ、で・ん・と・う。思い返せば「2日くらいでできるかな?」って感じで工事が始まったのが10日以上も前の2010年1月17日。途中、太陽光パネルの工事も加わわったこともあり、予定の5倍近くの日数を費やしてしまいました。ご存知の通り、一度は出来上がったのに完全に不通。つまりは失敗。結局原因はどこかの線が切れているらしいということで、配線をほぼ一からやり直して、ようやくたどり着きました。今日も朝から一つ一つ導通点検をしながら配線をしていき、それでも一部配線ミスがあったものの点灯実験以前に気づき、修正。そしてそのときが来たのです。2010年1月31日午後4時、合宿所方面とアトリエ方面の系統は工事完了。スイッチを最終点検して、ついに電流を流します。緊張で顔がにやけながらS氏がコンセントを挿し込みました。まずは合宿所系統のスイッチをONに!その瞬間、「おおぉお」という野太い声が響きました。もみがらハウス横のライトなどが無事点灯。S氏は合宿所に走り、合宿所のスイッチでもOn/OFFできるかを確認。無事に三路スイッチが機能していることを確認し、S氏は決めのポーズ続いてアトリエ系統の電灯もつけてみると、見事!それから1時間ほどたった午後5時ごろ、駐車場系統も工事が完了。こちらもスイッチを入れてみると、パパパッとライトが点灯。こちらでも「おおおっ」という声があがり、拍手がなり響きました。振り返れば拙速な工事が今回のような結果をもたらしたのでした。最初からひとつずつ点検しながらやることの大事さを身をもって知った電灯工事なのでした。ちゃんちゃん。2010.1.31 Sato

2010年01月31日

コメント(1)

-

弟子的 Before-After 太陽電池編

こんばんは、TAKEです~今日は晩御飯が激辛タイカレーで、汗と涙と鼻水をだらだら流しながら体力を消耗しました(涙)辛いのは嫌いではないのですけどちょっとの辛さでいいんですけどね~さてさて、今日も引き続いて太陽電池設置作業なのですが、その前にショートした街灯の修理作業について先生御自らご説明がありました。修理に必要な道具はコレ!ショートしてそうな分岐点を再度分解し、電灯部分も切り離しますジツはこの電灯には光を感知するセンサーが入っていて自動で照明できるようになっているのですけれど、師匠は「センサーのためにずっと電気を流すのは非電化工房の理念に合わない」ということでこれもとりはずすことになりました。取り外さないと抵抗ができてしまってショート箇所を検出できないというのもあるのですけれどね。というわけで、太陽電池の設置が終了した合宿所組は電灯の分解とショート箇所の検出作業に入りました。SUYAMA氏とTAKEは引き続き街灯用太陽電池の設置作業です。ただし、街灯がまだ故障箇所の検出やらセンサー除去やらが終了していないので、とりあえず負荷はデスクライトのみつないで他を配線する形としました。なかなか段取りがうまくいかず遅くなりましたが夕方には何とか無事デスクライトが点灯!いやはややれやれです~しかし、夕方暗くなった頃合宿所に行ってみると異変が!!インバーターから警報が・・・そして電気系統は反応せず・・・どうも今日師匠から配線に使っている電線がちょっと弱そうという指摘を受けまして配線を再度しなおした際にどこかでショートしたらしい・・・明日復帰なるか!?待て次号!2010/1/30 TAKE 本日の体重 54.1kg(嬉!!)

2010年01月30日

コメント(0)

-

弟子的 Before-After 太陽電池編

こんばんは、TAKEです~今日は雪がちらついたり、かと思うと暖かくなったりと変なお天気の1日でした。さてさて今日も引き続きましての太陽電池設置です~SUYAMA-TAKE班は街灯用の太陽電池を母屋に設置しました。設置場所はサンルーム上の屋上です。アングルを組んだ架台に太陽電池2枚を固定します。架台は四季で太陽の高さにあわせて角度を変えられるようになっています。今は冬バージョンですね!次にリベッターでリベットを打ち込んで壁に架台を固定していきます。リベッターリベットリベットの打ち方は先生から個人授業!!で教えていただきまして、さらにアングルが四季に応じて角度を変える際スムーズに動くようにグラインダで角を丸める作業も教えていただきました~ああ、夢のようですな・・・イロイロ写真を載せたかったのですが、今日は回線速度が恐ろしく遅く、さらに写真がアップできない状況でしておゆるしください~太陽電池は一応設置できたのですが、まだバッテリー等は繋がってないのでまた明日ですね。一方合宿所は設置を完了しまして今夜から照明は完全に太陽電池のみでの使用となります。独立電源派に向けて一歩踏み出しました!そのうちPCも太陽電池での使用に切り替わっていく予定デス楽しみですね~2010/1/29 TAKE 本日の体重 52.7kg

2010年01月29日

コメント(0)

-

続:街灯&太陽光パネル工事

SaToです。また新たな1週間が始まりました。本日は先週に続いて街灯工事と太陽光パネルの設置工事です。街灯の不具合を修復する作業は師匠らがやることになり、弟子どもは太陽光パネルの設置工事を主にしました。弟子は2チームに別れ、一方が母屋と街灯用、一方が合宿所用の設置作業をしたのでした。ワタクシメはSAさKI氏と合宿所担当となりまして、合宿所の1階の屋根にパネルを設置する作業をしたのでした。まずは屋根にアングルと呼ばれるL字の長い金具を固定します。たまたま屋根にボルトが出ていたので、それに固定。屋根に穴を開けたりすると雨漏り対策を追加でしないといけなくなったりするのですが、その必要もなくわりと簡単に設置できたのでした。 それから太陽光パネルの裏にも同じアングルを設置。 その後に屋根に付けたアングルとパネルの裏に付けたアングルをボルトで固定します。 こうしてパネルの設置は完了。次に配線工事です。パネルから伸びている電線を屋内に引き込み、 その電線を他の電線とつなぎます。そして、それをコントローラーと呼ばれる発電した電気を制御するものに接続するのですが、今日はそこまでいかず、コントローラーを階段のところに設置したところで終わったのでした。 一つミスをすると太陽光パネルが壊れて使えなくなるというので、慎重に慎重を重ねての作業です。初めてということもあり、なんだか進行が遅いですね。というわけで明日も今日の続きです。では。2010.1.28 SaTo

2010年01月28日

コメント(0)

-

弟子的 Before-After 書棚の壁

こんばんは、TAKEです~続きまして本日分をアップです!今日は、というかジツは昨日の夕方からはじめて今朝までかかって本棚作りをやりまして(木がついたら朝でした・・・)、数時間寝た後、仕上げのやすりがけをしまして本日お昼ごろ10個の本棚というか本箱?が完成しました!本箱はSATO氏設計です。金具、接着剤一切なし!ホゾ組みとダボつぎだけでこんなに頑丈にできるとは!!感動モノですね10個並ぶとなかなか!形ができたものの細部をヤスリで整えていきます~BeforeAfterやすりをかけるというちょっとした手間だけれど、驚くほど仕上がりが違ってきます~スバラシイそしてベッド前に並べて本を入れてみました。ワンダホー!というか手すりを早くつけないと落ちてきそうな・・・いま本棚に囲まれてPCをたたいておりますけど・・・いやはや落ち着きますなあこれでTAKEのパフォーマンスがちょっとあがるやもですよ~ではでは明日からまた1週間がんばりませう2010/1/27 TAKE 本日の体重 52.9kg

2010年01月27日

コメント(0)

-

材木屋さん訪問

こんばんは、TAKEです~昨日今日とちょいと手が空かなかったので26日分を今頃アップですがお許しくだされ先日巾木などを買いにSATO、SASAKI両名がお邪魔しました材木屋さんに弟子4人で見学に行ってまいりました!材木屋さんははじめてなのでうきうきです~まずは大田原の営業所で社長さんも交えてご挨拶。国産材の過去から今にいたるまでの変化、在来工法と伝統工法の違い西日本と東日本の違い、などいろいろな話が出ましてなかなか興味深かったですねいくつかご紹介すると・・・・いまはもうめずらしくなった合資会社 お邪魔した谷地木材さんは「合資会社」という形態。 数年前の法律の改正で合資会社は新しく作ることは できなくなりました。昔も今も長くその土地で商売して 信用の高い会社が多いのだそうです。・国産材の東西 林業は西の方が東より30年ぐらい進んでいる。 木材建築技術は圧倒的に西の方が高い。 また、西の方が市場が確立されていて、製材所も大規模な ものが多い。・東では昔から外材が入ってきやすかった 広い平野だからか?逆に九州などは平野が少ない山がちな地形のため 外材が広まりにくかったのでは?・10年前は建物の75%は外材、今でも60%ぐらいは外材。・外材とのコスト比較 日本は斜面が急なため豊富な森林資源がありながら切り出しの コストのために高価。 アメリカやカナダの森林は平坦なため大規模な伐採が可能。 輸出入のバランスの政策から外材が強制的に輸入されている。・違法木材取締り これまで違法に伐採された木材が輸入されていることがあったが 最近では証明がないと売買できないようになってきた。・最近の着工件数 100万戸以上はあったものが昨年度は金融危機の影響で 80万戸まで減少。このうち半分程度が木材建築。・伝統工法と在来工法 伝統工法は金物を使わない日本の伝統的な工法。これに対して 在来工法は金物を使い、間柱や筋交いを使ういわゆる軸組み工法。 阪神大震災で木材建築の倒壊が多かったことから金物を 使うように法律が変わってしまい、伝統工法がやりにくくなっている。 震災で倒壊した木材建築は戦後の建築ラッシュの手抜きによる ところが大きく、工法そのものの問題ではないそうだ・・・ 金物メーカーと政治家がむすびついている・・・!?・団塊の世代が家を持つようになったころから家が「建てるもの」 から「買うもの」に変わってしまった。 それまでは家を納得のいくものに皆で仕上げていくという 美意識、哲学があった。 この時期から「安く」「早く」がモットーのハウスメーカーが 台頭してきた。価格破壊が起き、国産材は売れなくなり、 山は荒れてしまうようになった。・呼吸する木材 木材は建てられた後も水分を吸ったりはいたりしている。 だから乾燥する冬はわれて、夏は水を吸って割れが元に戻る。 今の人はそこが理解できず、強度にはまったく問題のない割れ を心配する傾向がある。 木が湿度を調整するので木材建築の家は窓ガラスが結露しない。 しかし、最近では木材建築でも木を隠す傾向があり、 これでは調湿機能が機能しない。・街づくりのいま 今は特に郊外に大きなショッピングモールがどでんと 立ち、古くからの商店街はさびれてきている。 しかし、このような街づくりはしょせん点がぽんぽんと あるだけで活気のある町にはならない。・ハウスメーカーは外材を使い、大工仕事を減らしてコストを 下げているが、削った分の多くを広告宣伝費に使っている。おっと、たくさん書いてしまいましたが・・・いやほんとにおもしろくて勉強になりました。その後営業所から製材所へ移動、見学させていただきました。外には皮を向かれた丸太が山積みになってイマシタ。おや?丸太の中央と外が色が違いますね内側はアカミ、外側はシラタというのだそうで。アカミの方が虫や湿気に強いのだとか。アカミの部分が黒くなっているのは山の下の方でとれた木で、谷間の養分がたまっているところの木はこのようになるのだそうです。アクがつよく、黒味が周りに出てしまうのでよくないのだとか。そういえば籾殻ハウスも木からアクが出て漆喰が黒くなったことがありました。製材所の中では電ノコの超巨大版!?のようなものがあって丸太を載せた装置が左右に動いてざくざく切っていきます!すご~い!!!いやはやおもしろいですね~その他表面仕上げ、梱包などのラインを見せていただきましてその後事務所で少しお話をしました。内容をご紹介しますと・・・・新月伐採 木が乾燥してくる秋の新月に伐採すると木が腐りにくい。・価格の設定 相場は森林組合が決める。・切り出し→出荷まで だいたいはやくても3ヶ月はかかる 自然乾燥できっちりやろうとすると数年かかる・切り出し 切り出しは個人の樵さんもやっているが、全体的に 高齢化している。・家の建て方今昔 昔は家は数年かかって建てるものという認識だった。 こだわる場合は山の南で育った木を家の南側に というように育った場所と立てるときの場所を合わせた。 その方が季節や1日の変化に無理なく対応できる。・坪単価 無垢材で大工さんに建ててもらうと80万円/坪ぐらい、 材料をもっとこだわると200万円/坪ぐらいかかる。・安く建てるには? 構造上の凹凸を少なくする。 自分でできる部分を自分でやる。 値引き交渉は工務店に気の毒 →今残っている工務店は施主の気持ちを考えてくれる いいところばかり。もともとの価格が良心的なはず。 あくまで施主の気持ちを第一に考えてくれる。 だからやりたいこと、コンセプト、哲学を明確に すればきっといい方法を考えてくれる。 ・いい家は仲間と時間と手間で建つ どんなに考えてもやっぱり100%のものはできない。 でも手間と暇をかけて建てれば後悔はしないはず。 一人で考えてもいいアイデアは出ない。 ぶつかり合ってたとえ喧嘩をしても皆で考えて作った 想いのこもった家は不思議といい家になる。 困難にぶつかることをおそれてはいけない。 困難はそれをアタリマエと思って受け入れれば 必ず解決できるもの。 →なんだか哲学的ですねなどなど他にもイロイロお話が盛り上がりました。お昼までという約束でしたので惜しみながらのお別れ。材木屋さんはちょっと一般の人には入り難いトコロですけど、もちろん一般の方も大歓迎だそうで。僕らもまた今度は山で切り出すところも見せていただきたいな、と思っていますし、今度作る風呂小屋でもお世話になれればいいなと思います~国産材がうまく循環して山も活気を取り戻す日がいつか来ることを願いまして・・・2010/1/26 TAKE

2010年01月26日

コメント(0)

-

弟子的 Before-After 太陽電池編

こんばんは、TAKEです~那須は今夜は少し雪がちらついています。今年はこれからお天気はどうなるのでしょうね。さてさて、今日は朝からミーティングがありまして先生から太陽電池について教えていただきました。というのも先週から設置を進めている電灯工事(先日のショート&無点灯以降まだ進んでいません・・・)の電灯と今後の合宿所の電源は太陽電池でまかなうということでして。太陽電池は将来多分使うことになるでしょうからなかなかわくわくです。使用する太陽電池は一番売れているので信頼性があり、コストパフォーマンスも高い、シャープ製84Wのものです。全体の仕様はこんな感じ。--------------------------------------------------------[電灯系統]太陽電池 12V、84W、×2個バッテリー 12V、60AHコントローラー 30Aインバーター 250W (まだ直流用電球ができていないのでしばらく は交流で使用します)--------------------------------------------------------[合宿所]太陽電池 12V、84W、×1個バッテリー 12V、33AHコントローラー 12Aインバーター 250W (まだ直流用電球ができていないのでしばらく は交流で使用します)--------------------------------------------------------仕様の決め方なども教わりましたが、ジツは合宿所は計算上ではほとんどぎりぎりの仕様。無駄遣いはできません。バッテリーが切れたら照明もPCも使用できないということでそのうち停電によりブログがアップできなくなる日がくるやもです・・・そうならないように・・・コントローラーは現在の充電量などが分かるようになっているのですよ~師匠曰く・・・「現代では電気もガスも水道も蛇口をひねれば、スイッチ入れればいくらでも出てくる。お金もカードでいくらでも!?出てくる。だから使いすぎちゃう」ということで、本来あるべき「残量を気にしながら資源を使う」ということを体で覚えなさい、とまあこういうわけなんですね。トテモ大事なことです。電気の残量を気にしながら生活したら、やっぱり夜は早く寝て、朝は早く起きる生活になるのかな?足りないときは自転車発電とか・・・まあがんばってみるとしましょう。太陽電池生活のレポートはまたはじまってから随時報告していきますのでお楽しみに~2010/1/25 TAKE 本日の体重 52,7kg なかなか増えないです・・・

2010年01月25日

コメント(0)

-

ぼくたちの失敗―街灯編

みなさまに悲しいお知らせがあります。昨日、夕方頃、10基の街灯を設置し終え点灯式を行ったところ…つきませんでした。配線時に電線を接続するたびに確認して置けばよかったのですが、とりあえず全部つないでから点灯式をしたため、どこが問題なのかよくわりません。なんせ全長約150mの配線ですから。本日は見学会のため街灯工事は一時中断。明日、問題探しです。さてさて、ちゃんと問題箇所を見つけ出し,点灯させることができるかな?2010.1.24 Sato

2010年01月24日

コメント(0)

-

Connected ヒバクってなに?

こんにちは、TAKEです~昨日23日は先日お知らせしましたように発明起業塾同期の市川さんが企画・実行されている『Connected 第2回 ヒバクってなに? -いのちを未来につなげよう』に参加してまいりました。第一部は鎌仲ひとみ監督の『ヒバクシャ』の上映。第二部は広島被爆者の山田玲子さん、第五福竜丸で被爆した大石又七さんのトークセッションでした。『ヒバクシャ』では湾岸戦争時に使われた劣化ウラン弾による被曝のほか、マンハッタンプロジェクトの舞台となったハンフォード核施設周辺の被曝について語られています。日本の原子力発電の廃棄物がアメリカを通じて劣化ウラン弾となってイラクを汚染する現実。明らかに増加しているハンフォード各施設周辺のがん死亡率を「科学的に検証したデータでは健康被害はない」と言い切る科学者。この世の地獄を見た後も差別に悩まされ、認められない間接的な被曝の現実。そしてアメリカとの政治的交渉のなか抹消される第五福竜丸事件。どれもとても重い問題で、世の中の暗闇にすべてを支配され、なすすべがないのではないかと思ってしまいます。しかし、このイベントの中で、「僕らができること」が何かあるのではないかと感じました。それは・・・「知ること」「考えること」そして「つながること」ではないかと。話を聞くたびに自分がいかに無知であったか思い知らされます。教育の統制、情報の統制が長くありました。鎌仲監督はスポンサーやTV局に支配され、思うような表現をすることができず、自主上映という道に転換をしました。しかし、今はインターネットの時代。マスメディアや政治によって統制されない生の情報がリアルタイムで発信、受信ができるようになりました。本当のことを知り、考え、発信・受信し、つながること。いまはこれができるようになってきたように思います。一人では思い悩むばかりで進めないけれど、つながることで少しずつ前に進むことができる、それが今回のConnectedの大きな意味のように思いました。なんだか勇気がわいてきますね。文明が限界に近づいてこのまま崩壊するのか、次の文明へシフトしていくのか、これを決めるパワーは政治やその他の権力ではなく、その文明の中で培われ、その他大勢をひっくるめた人間の中に染み付いたもの、なのかもしれません。そしてそれはやはり、「知る」「考える」「つながる」ことで形成されるものなのではないかと思いました。その意味で、教育の原点はこの3つなのかもしれませんね。Connectedシリーズの次回は国分寺のカフェスローで2/13に開かれるお茶会になります。僕は用事があって残念ながら参加できませんが、お時間ある方は参加してみたら面白いかと思います。2010/1/23 TAKE

2010年01月23日

コメント(0)

-

弟子的 Before-After 籾殻ハウス修復編

こんばんは、TAKEです~那須は昨日の夕方から少し冷えてまいりました。また寒くなるのかな?今日は昨日に引き続きまして、籾殻ハウス修復班と電気工事班に分かれて作業開始。あまり時間がないこともあり、電気工事班がTAKEからSASAKI-sanに変更。なんたってSASAKI-sanは自衛隊で通信ケーブル敷きをやっていたのでプロフェッショナルなのですよ~お役目変更となったTAKEはSATO-sanと籾殻ハウス修復へ。抜け落ちたススキを補って今度は外れないように板で上から打ち付けていきます。板はそのままだとちょっと目立つので色を塗っていきますあとはススキをもう少しかぶせればOKなのですけどここで問題が・・・1)ススキが足りない(涙2)板をとめるのにかなり長いコーススレッド(ねじの一種) が必要なのですが在庫が足りない一方電線部隊でも不足が・・・たなわけで午後イチで買出し→TAKEとススキ狩り→SATO-san にいって参りました~電線200m、フレキシブルパイプ200m、コーススレッド90mmを2箱コンクリート用アンカー麻紐ぎょうさん買いましたなんだかんだでもどると3時をだいぶ回ってしまい、今日も作業はなかなか進まず・・・・さてさて今週末の見学会前までになんとかなるのやら?まて、次号!2010/1/22 TAKE 本日の体重 52.7kg

2010年01月22日

コメント(0)

-

街灯工事3日目ほか

えー、SATOです。本日は朝は曇り。ですが日中は晴れていました。今日も休み前から続いている電灯工事を行いました。まずは蛇腹スタイルのふにゃふにゃパイプに電線を通すのですが、ネットで検索したところ、ビニール紐(すずらんテープ)を使って簡単に通すことができるという裏技を発見。それをやってみることに。やり方は簡単。パイプの一方の口に掃除機の吸い込み口を接合し、もう一方にビニール紐を用意して掃除機の吸引力でテープを通してしまい、あとはそのビニール紐に電線を結わえて反対の口から引っ張って通すというものでした。掃除機で吸引するのはさすがにパイプが曲がっていてはダメでしたが、パイプをまっすぐにして吸い込むと、パイプの長さが50mもあったのにもかかわらず、無事にビニール紐が出てきたのでした。驚きました。しかし、その後に問題発生で、上の写真のように電線を通そうと引っ張っても紐がびくともしない。正確にはびくともするのですが千切れそうになるほど動かないということになりまして、結局、この間と同じやり方で電線を押し込む方式で通したのでした。その後は二手に分かれて作業。一方は材木屋さんに買出し、一方は残って街灯の設置と配線敷設作業。買出しの時にはいつも仁義なきじゃんけんぽんが繰り広げられます。特に今回は初めて材木屋へ買出しに行くということで、みな材木屋に行ってみたいとメラメラ×2。マニュアルの軽トラを運転できるのは二人しかいないので、まずは運転手決定戦で火花が散り、その後、助手席獲得戦でまた火花が…といった具合。勝ち組となったワタクシめとsAsAKi氏でお使いに行くことになったのでした。馴染みの材木屋さんまでは車で片道40分ほど。お忙しいところ倉庫の材木も見せてもらい、さらには軽トラの荷台に載せた材木の縛り方がなっとらんとロープの結び方をできるまで教えてくれました。なんきん結びとかいう結び方を以前からマスターしたかったsAsAKiは大興奮。ちょっとできるようになったら鼻高々になっていたのでした。さて、お使いを終えて戻ってからの午後の作業は、やはり2班に分かれての作業でした。お遣い組は近所の人からいらないから持って行けと言われた薪材をもらいに行き、それからもみがらハウスの補修作業。先週だったかの暴風で屋根のススキが一部ぐちゃぐちゃになったので、その修繕をしたのでした。もう一組は午前と同じ作業。いろいろ予定外の問題が生じ、なかなか作業が進んでいません。明日も今日と同じ作業になりそうです。おしまい。2010.1.21 Sato

2010年01月21日

コメント(0)

-

弟子的 Before-After 水道漏れ補修編

こんにちは~、TAKEです。今日もお休みの日ですが、なかなかうららかな日でいいですね~今年はもう寒くはならないのかな?さてさて、今日はようやっと合宿所の水道漏れの補修をシマシタ。コトの始まりは暮れのお休み中に合宿所の洗濯機につながる水道管が凍結で破裂しちゃって、水漏れが起きたというところでして。これまで水道が凍結するほど寒いところに住んだことがなかったので盲点でしたね。以後、気をつけましょう~おかげで洗濯機が年明けから使用不可能になっていたのですけど、当の水道番長(ワタクシですが)が階段建設やらで余裕なく、本日の実施となりました。スイマセン・・・作業はまだ水道工事をしたことがない佐々木さんに教えながらやりました。割れた箇所を切り取り、新しいパイプとツナギ具で置き換えます。久々登場の「ヒシボンド」でしっかり固定し、もう凍結しないようラギング処理しました。これでとりあえずは大丈夫そうデス。明日再度水を流してみて確かめる予定。さてさて休み明けは電灯工事の続きになりそうです。そしてその先にはいよいよ風呂小屋建設が待ち構えています。楽しみですね!2010/1/20 TAKE

2010年01月20日

コメント(0)

-

工房の書棚から 『日曜大工で楽しむ金属DIY入門』

こんばんは、TAKEです~ふとみるとブログのカウンターが20000を超えてますね!メデタイ!!みなさまいつもこつこつ見てくださいましてありがとうございマス~これからもどうぞヨロシクです!今夜は調子にのって!?非電化工房の書棚から1冊ご紹介。--------------------------------------------------書名:『日曜大工で楽しむ金属DIY入門』著者:西野 弘章監修:伴 正史出版社:山と渓谷社-------------------------------------------------昨日電灯工事の際に飛び出たボルトを切るのに久しぶりにグラインダーを手にしたのですが火花を飛ばしながらさくっと切れていくボルトに魅了されちゃいまして!?思わず今朝手にとってしまった訳でして。金属加工の基本、安全な操作から応用までトテモ分かりやすく書かれています。それに魅力的な作例がいっぱい!例えば・・・グラインダーを使った古なべ再生溶接技術刻印手製ナイフ(鍛造)手製薪ストーブ金属はあまり扱ったことがないのですけど木材よりもジツは安くて扱いやすいみたいですね鉄工所と仲良くしておくと廃材なんかもらえていいとか・・・そういえば工房の近くにも鉄工所があったな・・・とか思ったりして弟子の修行でも先生が、そろそろ木材加工もだいぶなれてきたから今年は金属加工を、とおっしゃっていたので(たぶん風呂小屋プロジェクトで風呂釜磨きと修理をするところからになるかと)愉しみです~金属加工のスキルについては習得したらまたご報告いたしますのでおたのしみに~2010/1/19 TAKE

2010年01月19日

コメント(0)

-

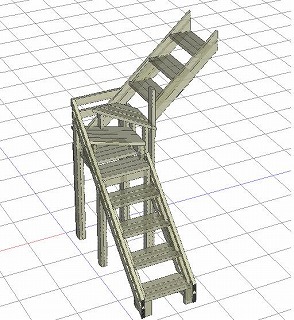

お役立ちソフト 2xbuilder

こんばんは、TAKEです~今日はこの前階段作りの際に使用した便利ソフトをご紹介シマス。その名は「2xBuilder」。3DのCADソフトというとなんだか難しそうに見えますが2×4材に特化したDIY用のフリーソフトで操作が単純なのでトテモ使いやすいのですよ~ダウンロードはこちらからhttp://www.geocities.jp/omiken123/soft/index.htmlVectorでも紹介されていますhttp://www.vector.co.jp/magazine/softnews/080906/n0809061.html下記のような材料一覧から材料を選択すると・・・画面に材料が出てきます。長さを変えたり、回転させたりはもちろん、端部の角度切りも可能です~ほとんどマウス操作だけでできちゃいます。できたものもイロイロな角度でみることができズームアップもできちゃいますなかなかオモシロイソフトなのでお暇な人はぜひチャレンジしてみてくださいね~2010/1/19 TAKE

2010年01月19日

コメント(1)

-

外部イベント紹介 Connected 「ヒバクってなに?・・・

こんにちは、TAKEです~昨日はツルハシ&スコップでくたくたでした・・・本日はお休みの日でしてちょっとのんびり。天気もいいしいい日和ですなさてさて、今日は外部のイベントをご紹介したいと思います。そのイベントとは・・・-------------------------------------------------Connected ~僕らは何ができるだろう~ 第2回「ヒバクってなに? ―いのちを未来につなげよう」@座・高円寺22010年1月23日(土)http://connectedcafe.org/-------------------------------------------------このConnectedシリーズは「核」をテーマにしていくつかの切り口からみなで考える、つながることで新しい未来を築いていこうというイベントで、昨年9月からはじまっていて、1回目は原発がテーマでした。企画発案者の市川さんは僕とは発明起業塾の同期でして昨年春ごろに雷に打たれたかのごとくこのイベントの発想を得て、その後数ヶ月で周りをどんどん巻き込んで、イベント開始にこぎつけてしまったというすごい方です。ちなみにイベント企画に当たっては発明起業塾で学んだビジネスモデルのたて方などのノウハウが活かされています~たくさんの人とつながって、一緒に考えることで難しい問題に正面からぶつかっていく・・・そんなイベント。僕も将来できたらいいなと思いますね。1回目は那須弟子入り前日で、この日は師匠が川崎に来て発明起業塾のOB会が開催されていたため参加できなかったのですけど、先日先生に相談しまして1日お時間頂きまして第2回は参加させていただくことになりました~。皆様もお時間あれば参加してみてくださいね!きっといい時間と仲間ができることでしょう~↓詳細 Connected のHPより転載シマシタ============================================================~ 若者から発信します! 2010年1月23日(土)Connected ~僕らは何ができるだろう~ 第2回「ヒバクってなに? ―いのちを未来につなげよう」@座・高円寺2============================================================★Connected シリーズ ってなに?http://connectedcafe.org/ 『核』という大きなテーマに対して、私は何ができるだろう?そう考えた時に、今すぐにできることは「知ること」、「つながること」ではないでしょうか。知り続けていけば、自分にできることが見つかるはず。つながりが広がれば、できることは無限に広がっていきます。そして、必ず未来への可能性が見えてくると思います。Connected シリーズは、『Connected~僕らは何ができるだろう~』と『Connected Cafe』の2つで構成されるイベントです。核の問題について、未来について、大切なのはまず「知る」ことだと考え、私たちはゲストと若者たちのトークセッション『Connected~僕らは何ができるだろう~』を開催します。そして次には、知って関心を持った人たちが「つながる」機会をつくりたいと考え、お茶会のような『Connected Cafe』をひらきます。全5回シリーズ。各回のテーマごとに『Connected~僕らは何ができるだろう~』と『Connected Cafe』を開催していきます。今回の第2回シリーズではヒバクがテーマ。ヒバク体験者の方々と映画監督の鎌仲ひとみさんをゲストとしてお迎えし、事務局メンバーの若者たちとのトークセッションを開催。重たいテーマではありますが、これからの社会を担う一員としてヒバクについて、より深く知り、向き合い、思いをつないでいきたい。いのちを未来につなげる時間。当日会場でみなさんとお会いするのを楽しみにしています。------------------------------------------------------------2010年1月23日(土)Connected ~僕らは何ができるだろう~ 第2回「ヒバクってなに? ―いのちを未来につなげよう」@座・高円寺2------------------------------------------------------------★スペシャルゲスト鎌仲ひとみ(映画監督「六ヶ所村ラプソディー」「ヒバクシャ―世界の終わりに」)山田玲子(広島被爆者・豊友会会長)大石又七(元第五福竜丸船員 ビキニ環礁沖で被ばく)★アーティスト秋山桃花(作曲家・即興ピアニスト)岡崎ちか子(女優・朗読家)朝音幸(シンガーソングライター)★若者たち杉山五大(大学生・「ヒロシマ・ナガサキを受け継ぐ会」)藤井佳子(「ミツバチの羽音と地球の回転」制作プロジェクト)前川史郎(「核兵器をなくそう・世界青年のつどい」準備委員会)水野さとこ(大地とつながる母の会)野垣暁子(杉並青年9条の会)鈴木秀和(A SEED JAPAN)魚住葉子(DAYS JAPAN)・・・他 ** ** **【スケジュール・内容】<第1部>「ヒバクシャ―世界の終わりに」上映10:30受付開始 11:00上映 13:30第1部終了ヒバクの「今」について知る、必見の映画です。上映後に鎌仲監督トークとQ&Aがあります。<第2部>トークセッション14:00受付開始 14:30開演 18:00第2部終了※途中、休憩が2回あります。出演者の若者たちがヒバクについて、過去の出来事や今起っている事について語り合い、ゲストを交えさらに話しを深めていきます。アートとして、会場一体型の即興ライブも。朗読と音楽のコラボレーションです。<第3部>Connected Time18:15開始 19:30終了※希望の方のみ、参加自由。会場での交流会です。みんなでConnectedしましょう!【会場】 座・高円寺2JR総武線「高円寺」駅 北口徒歩5分 http://za-koenji.jp/ 【参加費】第1部 800円第2部 一般前売¥1,000・当日1,500/学生前売・当日ともに¥1,000/高校生以下無料 ★Connectedサポーター¥2,000(第1回ConnectedのDVD+Connected Cafeクッキー付)※第1・2部のみの参加も可。 第3部には、第1・2部参加の方は、どなたも無料で参加できます。※第1~3部ともに未就学児入場可(託児あり、要予約。事務局に確認を下さい。)会場では写真展示や関連書籍・グッズ、おいしいお茶やスィーツ・パンなどの販売もあります。(提供:ふろむあ~すカフェオハナ、アチパン)マイカップ・マイバッグをもってきてね。【定員】250名☆申込みはこちらから☆http://connectedcafe.org/ticket よりチケットの予約が出来ます。mail:info◆connectedcafe.org(◆部分は@が入ります)tel:090-1736-3869(担当:市川 受付10:00-18:00)【主催】Connected Cafe事務局【後援】杉並区【協力】ヒロシマ・ナガサキを受け継ぐ会、「六ヶ所あしたの森」設立準備委員会、「ミツバチの羽音と地球の回転」制作プロジェクト、SAY-Peace PROJECT、ナマケモノ倶楽部、非電化工房、「核兵器なくそう・世界青年のつどい」準備委員会、ピースボート、DAYSJAPAN、カフェスロー、脱原発全国会、自然育児友の会、大地とつながる母の会、A SEED JAPAN、杉並青年9条の会、ふろむ・あーす、アチパン** ** **詳細は、ウェブサイトよりご案内しています。http://connectedcafe.org/ ★映画「ヒバクシャ―世界の終わりに」…2003年6月公開(116分)-国境のない核汚染-確実に世界を覆い尽くそうとしている国境のない核汚染。使われる側にも使う側にも等しく被害をもたらす核。普通に生活している人々が知らぬ間に被爆し、ゆるやかに殺されていくという現実。この作品は見る事も、感じる事もできない核汚染の環境のもとで生きる、イラク、アメリカ、そして日本の人々の日常の姿を記録し、彼等、ヒバクシャの声を伝えるために作られた。●オフィシャルサイト:http://www.g-gendai.co.jp/hibakusha/index.html ●上映スケジュール:http://888earth.net/trailer.html ★2月13日(土)にはConnected Cafe vol.2-1「ヒバクってなに? -いのちを未来につなげよう」@カフェスロー(国分寺)http://connectedcafe.org/event_cc20100213.html ★同時開催!DAYS JAPANフォトジャーナリストスクール生による「祝島写真展(仮)」2月10日(水)~2月15日(月)@カフェスロー ギャラリーカフェスロー:http://www.cafeslow.com/ DAYS JAPAN:http://www.daysjapan.net/ ** ** **★Connected Cafe事務局より本当に平和な未来のために私たちにできることはなんだろう。受け継いだこと、関わりはじめたことを自分たちの言葉で伝えはじめたい。Connectedシリーズはそんな思いのもとに集まった若者たちによってスタートしました。9月にConnectedシリーズ第1回として、『Connected ~僕らは何が出来るだろう~ 「核兵器と原発ー過去と現在と未来をつなぐ」』を開催し、123人の方々にお集まり頂きました。ステージでは、核の問題に向き合いはじめた若者たちから、それぞれの思いや、広島・長崎の原爆や、原発、六ヶ所村の再処理工場、日本の核政策など、過去から現在に至る経緯などもが話し合われ、未来へとつないでいく思いを発表しました。会場からもいろいろな年代の方から核への思いを伝えて頂き、それぞれの思いやつながりを深めるきっかけとなりました。また10月と11月には『Connected Cafe』を開催し、カフェの和やかの雰囲気の中、被爆者の方や戦争体験者の方と若者たちとテーブルを同じくし、思いを広げ、つなげ、わけあう、あたたかな時間となりました。いろんな立場の人がいろんな視点をシェアしながら1つのテーブルを囲み、お互いの考えや思いを語り合う。そんなスタンスでConnectedシリーズを作り重ねていきたいと思います。当日みなさんと会場でお会いするのを心から楽しみにしています!以上 Connected HP(http://ameblo.jp/connectedcafe/)より転載しました~

2010年01月19日

コメント(0)

-

電灯工事2日目

ども、さとーです。本日も晴天なり。ゆるやかに吹く風はひんやりしているけれども、日中は陽光が射し、ほんのり暖かかったのでした。さて、今日も昨日に続いて電灯工事。昨日、流し込んだコンクリはまだ固まっていないのもあって、まずは電灯のための配線を埋設するための溝堀りを実施。鶴嘴(つるはし)などで深さ5cm、幅5cmほどの溝を掘っていきます。合宿所前は溝堀りの前に整地をば。前々から小山になっていた砂利や砂を移動させたのでした。整地作業はパワーショベルでやるのですが、平らにするのはなかなか難しいのであります。きれいにできるほどうまくなっていないのであります。↓整地作業↓整地前↓整地後(あまり前後で違いがわからない?)午後からコンクリートが乾いている箇所だけ、電灯を設置。↓これが基礎と電灯↓電灯設置中↓基礎と電灯の台をつなぐネジが長すぎたので切断。その後は配線の準備作業。配線となるものをつなぎ合わせ、↓それを蛇腹型のくねくねパイプの中に通します。↓とここまでで、タイムアップ。暗くなったので作業は持ち越し。予定では今日中に電灯工事を終えるはずが、持越しとなりました。明日、明後日は休み。その間にコンクリートは完全に乾くでしょう。では。2010.1.18 Sato

2010年01月18日

コメント(0)

-

弟子的 Before-After 電灯敷設編

こんばんは、TAKEです~。先ほどは昨日実施しました復習塾の話題をお伝えしましたが、今度は本日のお仕事について。今日は非電化パーク整備プロジェクトの一つである電灯の敷設工事をしました。これまで敷地内は母屋⇔正門、母屋⇔アトリエにセンサーライトが設置されていましたが、センサーを使用するために終日電力を使用したりという点がありました。今回新たに敷設する電灯は太陽電池とLED球を用いたもので下記3系統が計画されています。1)母屋⇔駐車場(薪小屋経由)2)母屋⇔アトリエ3)母屋⇔合宿所これができると日々の合宿所の行き来、駐車場との行き来がしやすくなるほか、見学会などの際にもより安全に歩いていただけるようになるかと思います。というわけで計画では今日明日で突貫工事の予定です。本日は電灯を立てるための基礎をコンクリートで作りマシタ。まず、基礎を作るところに穴を掘ります。ここはモウ、スコップ男SASAKI-sanの独壇場ですね。次に安定させるために砂利を敷き詰めて・・・お手製ランマー(というか薪用の大木)でどついてならします。これほんと重い・・・一方でコンクリートを作ります。セメントに砂を混ぜたのがモルタル。1:3:6でセメントと砂と砂利を混ぜたのがコンクリートです。これらを混ぜ混ぜした後、水を加えて練っていきます。できあがるとこんな感じデスコンクリートを穴に流し込み、電灯を立てるための金具をアンカーボルトでとめていきます。水平をとるのが意外とめんどいですねこんな感じで完成デス。明日はいよいよこれに電灯を据えていきます!お楽しみに~2010/1/17 TAKE

2010年01月17日

コメント(0)

-

復習塾(発明起業塾同期勉強会)から

こんばんは、TAKEです~昨日は発明起業塾同期の勉強会(復習塾)が都内でありましてお出かけしてまいりました。今回も活発な討論・意見交換が行われまして有意義な時間となりました。今回とてもおもしろかった話を2つほどご紹介しましょう~1)英語では「Culture」の反対語が「nature」だということ2)時間のグローバル化、ローカル化1)はちょっと日本人は違和感を感じるような気がしませんか?どちらかというと従来の日本のCulture=文化というのは自然=natureを含んだ地域特有の暮らしから出てくるもの、というように自分では感じていたので違和感を感じたのではないかと思います。そのときに出てきた話で西洋特にキリスト教では世界そのものが人間に対して神から与えられたもの、という位置づけだから上記のようにCulture=人間の作り出したもの、とNature=神様が創り出してヒトに与えたもの、が反対語になるのではないだろうか?という意見も出ました。とても面白い考えだと思いますね。この話を出した方は次回までにこのあたりの切り口、つまり違和感の元が何なのか?というところを深堀りしてみる予定なのでまた楽しみです~2)は現代はお金と時間がグローバル化してしまい、これがさまざまな弊害を生み出しているように思う、という話なのですが、ここから、じゃグローバルじゃない、つまりローカルなお金と、時間というのはなんだ?ということになりましてお金に関していえばこれは地域通貨とか商品券みたいなものですよね。では時間は?というと今の西洋の暦になる前は日本では太陰暦による暦があって、時間も日の出と日の入りを等分した時間、つまり季節ごとに時間が変わってくる、ということがありました。そういえば江戸時代はそんな感じだったわけだな、と。そうすると、寝る時間も実は冬は長くて、夏は短かったのかな?現代的な考え方だと時間や睡眠時間が季節で変わるというのはなんか考えがたい感じがしちゃうのですけど、実は旬のものを食べて夜は電灯使わずに生きていたら、自然にそんな暮らしになるんじゃないか、そういえば冬って朝起きれないけど、それはなまけてるんじゃなくて実はごく自然な生き方なんじゃないか?という意見が出てきました。これも大変興味深い話題ですね。いままでいろいろなものをグローバルからローカルへという話は聞いてきたけれど、時間をローカル化しようという話はあまり聞かない気がします。でも実は健康な暮らしのポイントってそこにあったりするんじゃないかとふと思いました。皆さんどう思われますでしょう?まあ、そんなこんな面白い話が出てくるのもやっぱり実際に会ってお話しする機会があってこそですね。復習塾の活動は今後も長く続けていけたらいいなと思っています~2010/1/17 TAKE 本日の体重 52.6kg

2010年01月17日

コメント(0)

-

合宿所の天井貼り、色塗り

ども、Satoです。本日もまた朝は水道が凍っておりました。池も全面凍結。なかなか冷えています。しかし、日中は快晴で久しぶりに穏やかな天気でした。さて、本日は昨日に続き合宿所のリニューアル作業。階段作業は終わり、今度は残っていた合宿所の1階西側の天井貼りです。例のごとく鉄骨に材木をひっかけ、その材木に別の材木を接合して天井の骨組みを作り、そこにプラスターボード(石膏ボード)をコーススレッド(ネジ型釘)で打ち付けます。プラスターボードを貼り終わったら、今度は天井の色塗り。壁は漆喰で塗りましたが、天井はペンキで塗ることになりました。ペンキは化学物質がほとんど入っていないものを選んできて、それを使います。写真にあるようにローラーを伸ばして天井にローラーをかけるようにして色を塗ったのでした。以下が一応の完成状態。床に養生用の新聞紙が残っているので、あまりきれいじゃないですね。とまぁ、色を塗ったところで本日の作業は終了。明日は敷地内の電気工事をやる予定です。2010.1.16Sato

2010年01月16日

コメント(0)

-

弟子的 Before-After 階段開通する編

こんばんは~、TAKEでござりまする。寒い日が続きますが、断熱効果と2階へ誘導しているストーブの煙突のおかげで2階はあたたかです。断熱ってスバラシイ!今日は階段を開通させるべく全力投球デス。いろいろと設計ミスやら切断ミスやらがあったり、(毎度スイマセン)現存の梁や天井との兼ね合いで細かい修正をしたりありましたけどなんとか開通シマシタ。まずは途中で設計変更した中央の柱を修正しまして、いよいよ2階まで階段を延ばしていきます~とりあえず梁は残したままですが階段がデキタ!次に梁を切断、弟子みんなで相談してモウ床板1枚分吹き抜けを広げることにしまして吹き抜け穴の切断も行いました。一部横方向の梁からはみ出す部分があるのですが先生にも見ていただいた結果、強度上の問題はないようです。そして、ついに・・・開通シマシタ!!全体はこんな感じですねいやはや無事できてヨカッタ。先生の評価も構造的なものに関しては○。けれど・・・美しさが・・・素人っぽさが出ちゃってるね・・・どど~んというかまあ、限られた時間で設計しながらなので作ることで手一杯だったですからのうまだまだ修行が足りません修正したいところはまだまだイロイロあるので休日にちょくちょくやっていくか、という感じですね合宿所改造に頂いた日程は明日まで。実はTAKEは明日は新宿で発明起業塾の有志勉強会(復習塾)のため不在なのデス。階段についてはまだ2階側に手すりをつける作業も残っていますが、まあこれも休日の仕事ですかな。ちなみに手すりの設計もTAKEが担当いたします~明日は今日の午後からはじめた天井張りと今日買い出しに行ってきたペンキで天井と鉄骨を真っ白に塗る予定デス。これができたらかな~り1階はいい雰囲気になるでしょうなあ楽しみですね~さらに西側奥を床下収納付座敷+押入れにするというTAKE妄想案が同意を得られてきたのでまだまだ合宿所は変貌していく予定デスこちらもお楽しみに~2010/1/15 TAKE 本日の体重 52.4kg

2010年01月15日

コメント(0)

-

階段作り8割完成

どもサトーです。北日本、日本海側は荒れた天気が続いていますね。こちら那須も小ぶりですが毎日雪が降っています。昨日の夜はマイナス7度まで落ち、朝には合宿所の台所の水道は凍ってしまいました。水道管は合宿所の外の部分は耐寒対策をしたのですが、合宿所ないはしていなかかったため、こんな始末です。さて、本日は引き続き合宿所の階段作りを行いました。できるだけ簡単に作るということで2×4工法を採用。とにかく切った張ったを繰り返します。2×4材をまず切って、それを設計に従って結合。するとこんな具合にできます。設計したTakeリーダーは設計どおりの出来に思わずにんまり。こうして段を追加していき、昼にはこんな具合↓ 夕方までにはこんな具合になりました。後半は設計と合わない部分がいくつか出てきたため、その場で設計を変更し対応しました。写真は載せませんが、実は部材のカットもいろいろ失敗したりして無駄を出しています。予定では今日中に終わらせるつもりが、結局終わらず完成は明日に持越しです。ちなみに夕食後は映画の上映会をしました。見た映画は昨日いただいた「懐かしい未来」というDVD。チベットに近いラダックという地域が急激に近代化することでどう変わったかということを追った映画です。映画にもありましたが、同じことは世界各地で、また日本でも起きていることですね。ぼくは映画を見ながら『逝きし世の面影』(渡辺京二著)を思ったのでした。※参考:懐かしい未来ネットワークHPhttp://afutures.net/では、さよなら。2010.1.14 Sato

2010年01月14日

コメント(1)

-

嵐の1日過ぎ去りて

こんばんは!TAKEです~今日は嵐のような休日でした。朝から強風が吹き荒れ、ゲルの旗が曲がったり、ブルーシートや寒冷紗が飛んだり散々でした。と思うと昼ごろから雪が舞い始め、夕方にはどっちゃり積もってしまい、かと思うと夜にはすばらしい星空が!という感じでして。なんだかめまぐるしい・・・先ほど終電で帰られた先生を那須塩原駅までお迎えに行ってきたのですが、国道に出るまではほぼ全面凍結(涙)いやはや恐ろしいですね~スタッドレスに変えておいて少しは効果があったやもですさてさて今日は休日でしたが、今週薪当番のTAKEは悪天候の中母屋の台所、リビング、外の薪置き場、アトリエ、合宿所すべてに薪を運搬。重機は使わず手持ちで運んでトレーニング。大きさをちょうどよくするため、久しぶりにチェーンソーと斧を使いました。久しぶりだったけど、どっちもうまく使えたのでスキルは定着しているようです。ヨカッタ。お昼にはアジア学院の方々が先生にご相談にいらっしゃていて途中からお話に参加させていただきました。お客様の中にネパールで社会起業家として活躍されている方がいらっしゃいまして、話を進めるうちに先生とのコラボ!?の話が!!ネパールの若者たちに地元で仕事を作るための援助を先生御自ら現地にて行うことが実現するやもです!!その際にはワタクシTAKEもかばん持ちで同行させてくださいまし~そんなこんなでなかなかオモシロイ1日でした。写真なくてスイマセンそうそう、今日なんとか合宿所階段の細部の設計を終了しました。明日はこれを実際に作ってミマス。お楽しみに~2010/1/13 TAKE 本日の体重 52.3kg

2010年01月13日

コメント(0)

-

書読ミテ語ル 『にっぽん電化史』

こんばんは、TAKEです~今日はお休みの日。朝から自炊開始シマシタ。1合のごはんをしゃけと納豆、のりでいただきまして玉ねぎとにんじんのお味噌汁です~なかなかの味です。ようやっと自分のことをやる時間が取れたのでたまっていた復習塾の第4回、5回の報告書を作成、さらに今週末の第6回までの宿題になっております「電化と非電化の歴史のまとめ」をやっておりました。電化の歴史を調べるにあたって先月衝動買いした3冊のうち1冊をご紹介。まだすべては読んでいないのですけどなかなかにオモシロイ本です。----------------------------------------------------------------------------------書名:『にっぽん電化史』著者:都市と電化研究会 橋爪紳也、西村陽 編出版社:日本電気協会新聞部----------------------------------------------------------------------------------本書では日本において電化がどのような形で行われたかということについて下記の3つの視点で述べています。1.消費者側の叙述も取り込んだ電気消費史2.電気が生み出した価値3.電気がもたらした可能性の再評価この3つの視点から電化の足跡をたどり、未来の電化がどうあるべきか考えようというのです。第1章では「日本人と電化」と題して、日本人にとって電化の始まりは「電灯」であり、炎のないあかりという「不思議なもの」ととらえられたことを述べています。電気といったときに日本では伝統のことを指すことからも電化において電灯がいかに大きなインパクトがあったかが感じ取れます。ちなみにドイツでは電気というと電車のことを指すのだそうで。第2章では「あかりの電化」と題し、「あかり」によりスポットをあてて日本において電灯がどのように技術開発され、営業活動され、大衆に普及していったかを述べています。当初は電灯に驚きながらも反面、電灯で下での色あいの違和感に対する戸惑い、反対の声をあったとか。技術的にはタングステンランプの開発によるコストダウンやコイル電球、内面つや消し電球の開発などの画期的発明のほか閃光電球、映写用電球、自動車用シールドビームなどさまざまな光源の国産化も行われました。これらの技術を取り入れものにしていくこの時代の日本人は偉大だったのだとしみじみ感じますけれども、もう一点特筆すべきはその営業力ですね。東京電気が行った弁理店制度、マーケットリサーチ、全国の弁理店を軍隊になぞらえて地方軍、師団という形で弁理店同士を賞金をかけた販売戦争という形で競わせた、というあたりは徹底しているように思います。またこれは第3章に記載されていますが電熱器具の普及に関しては京都電灯がはじめて取り扱いを指導する家庭訪問班、深夜料金の設定による大規模な普及宣伝活動、地域でのイベント時の斬新な展示、女学校への訪問PR、料理講習会、百貨店での電気展覧会等を行っており、いまの宣伝活動の多くはここが基礎にあります。そして注目すべきが「電力ビジネス創世記」と題した第3章です。ここに僕が注目するのはこの時代が文明の転換期である現代と似ており、これからの時代を生きるヒントが多くあるように感じるからです。明治政府によって国家が戦略的に行った電信網に対して電力については日本では民間によって進められました。ゆえに電力事業のベンチャーが群雄割拠したのですが、その中で多くの発明家・起業家が活躍しました。やはり時代が変わるときこういった人たちが重要な役割を成すのですね。本書によれば電力事業は下記のような4つに分けられます。1.地域の経済人参画型 →東京電灯の大倉喜八郎、大阪電灯の鴻池善右衛門、住友吉左衛門 札幌電灯舎の後藤半七、仙台電灯会社の管克服と佐藤助五郎、 富山電灯の金岡又ヱ衛門、広島電灯の高坂又兵衛、 徳島電灯の大串竜太郎2.地元が支えるNPO型 →京都電灯3.士族の授産資金をもととして起業した士族型 →名古屋電灯4.個人ベンチャーが地方都市へ乗り込んで事業を展開した 個人ベンチャー型 →才賀藤吉いずれにしてもリスクの高い電気事業に対して多くの起業家が挑戦と破綻を繰り返しながら今の基礎ができていったというのがとても印象的でした。こういった各地域で別々に立ち上げられた事業の背景にはそれまでの藩制度での地域でのまとまりと、明治の進取・改革の気風があったのではないかと思います。さてさて今日読んだのはここまで。ここで振り返って現代を考えてみると、電気の利用がはじまったこの時代にはおそらく無限のように思われたエネルギーにも環境負荷にも限界が見えてきています。電化によるモノ的な豊かさも日本においては飽和しつつあり、師匠の言葉を借りれば現代は文化の端境期、転換期にあります。地球の包容力に限界がある以上、イロイロなものの循環型へのシフトが必要になってきています。そしてインターネットを中心とした情報革命が進んでいます。これまで読んだ『脱物質化社会』や『インターネット的』などでは脱物質化→ソフト化などが進行している・・・などということを考えながらまたまたモウソウを広げていくと・・・こんなモデルはどうかなと。・地域ベンチャーやNPOでブロードバンド網をつくる・循環型生活を標榜するNPOを誘致、一大循環型地域をつくっていく →地域外に「売る」ものは循環型生活の知恵・知識・体験、で ブロードバンド網を利用して発信する ワークショップとフェスティバルで人を呼び込む →NPOは籾殻ハウスのようなものでライブラリB&B(たくさんの専門 書籍が揃い、読書と討論に最適なB&B)を経営。ここで イベントやワークショップも行う・例えばリースやレンタル契約で地域住民に安くPCを提供、会員制の地域内 イントラネットを形成し、地域内の情報コミュニケーションを 活発化、特に教育利用、文化活動での利用をサポート。 特に高齢者に向けてPCの設定、変更なども地域内でサポートする。 リースPCを用い、イントラネットを通すことで安心、安全な インターネット環境を構築する。・インターネットでの交流を活発化する一方、NPOの保有する イベントスペースなどでのリアルな交流も活発化する・循環型NPOの活動を教育に取り込み、意識を高める・インターネットを通した文化の発信を教育に取り入れるなどなど一部ご紹介シマシタ。なんかいい社会ができる感じがしませんか?2010/1/12 TAKE 本日の体重 52.3kg

2010年01月12日

コメント(0)

-

弟子的 Before-After 床と壁と天井と階段と 編

こんばんは、TAKEです~リーダー拝命しましてはや数日。他の3人にうまく仕事を割り振って効率よく進めるのはなかなかムズカシイ・・・指示を出しながら、小さい脳ミソをしぼって階段の設計をし、自分の空間把握能力のなさに嘆きながらなんとかがんばっております~でもモウ眠い・・・そうそう、お伝えしていなかったやもですが新年よりお休みの日が火曜・水曜となりました。月曜日は祝日になることが多く、今年は祝日に見学会があったり、イベントを入れる可能性があったりするのでどうせなら変えちゃおうという分けでして。そんなわけで明日、明後日がお休みなのです。ついでにいいますと、暮れにキッチンができましたので明日より休日自炊開始なのですよ~さてさて今日のお仕事は・・・まずは昨日に引き続いて床張りです。一番端っこはうまく切ってはめこみますかな~りリフレッシュしました!なんか体育館みたいですまた、SATO-sanは籾殻ハウスの壁塗りで残った漆喰で壁をちょっと補修。前のできばえが気に入らなかったのかな?それにしても漆喰というのはとてもきれいですね。自分で塗るとでこぼこしたりもするのですがそれも含めてなんか味があって好きです。そして、ようやっと階段の材料を切り出しはじめましてちょっとずつできて参りました。↓踊り場になる部分が組みあがりました~さらに、天井を広げていきます。今日はまだ階段が仕上がっていないので梁は残しましたがすごい開放感!かなり違ったイメージになりそうです一度合宿所を見た方もまた見に来てくださいね。今回の1連の作業で合宿所1階は床、壁、天井階段、土間側カーテンが変わることになります。休み中にSUYAMA-sanがスクリーンの試作と材料買出しをするといっていたのでこれも楽しみですね。そうそうやっているうちにイロイロまた妄想が広がってきておりまして天井は通常の高さと、吹き抜け階段と中央は鉄筋をわざと出した構造にして、物干しに使ったり、懸垂ができるように!?する予定で仕上がりがとて~も楽しみなのですよまだまだこれからも合宿所の変貌に乞うご期待!!2010/1/11 TAKE 本日の体重 52.9kg

2010年01月11日

コメント(0)

-

合宿所1階の床、天井、階段リニューアル作業進行中

どもさとーです。本日は晴天なりで、日中はいい陽気に恵まれました。しかし、日のあたらない場所には相変わらず雪が残っています。さて、進行中の合宿所改造計画ですが、本日は床と天井と新しい階段のための1階天井破りを行いました。まずは床。床材が大量に余っていたことと床の色がくすんでいたこともあり、新しい床材を張る作業をしました。既製品の床材なので、パタパタと組んでいくだけ。ただ壁がまっすぐではないし、角が直角ではないため、その辺りのつぎはぎに多少手間をとられました。その次に天井づくり。takeリーダーの指示が飛ぶ中、ときおりお叱りを受けつつ、天井の骨組みを作成し、それにプラスターボードを貼ります。そんでもって予定していた部分の天井が終わると新しい階段を設置するために、そのルートとなる部分の1階天井=2階床を切り取りました。この作業は電動ドリルでまず切り落とす予定の四隅に穴をあけ、それから以前も紹介したジグソーという電動のこぎりで切り落とします。これが終わったら今度は1階天井の真ん中部分にある筋交いを外しました。これは階段を通すためです。明日も引き続き残りの天井作り、床張りをし、加えて階段作りが始まる予定です(たぶん)。2010.1.10 Sato

2010年01月10日

コメント(0)

-

弟子的 Before-After 土間おかたづけ編

こんばんは、TAKEです~那須は雪がたまにちらついたりしていますこれから冬本番ですね工房もおとついから活動を開始しました~先日のミーティングにて今後の計画が話しあわれまして今後はこんな感じデス(あくまで計画ですけどね)1.見学会 →今年は休日と祭日で2回/月が定例になるようです2.ホームメイドエネルギーワークショップ →2月から隔月でついにはじまります~ 3.地方で仕事をつくる塾 →3月から月1回の4ヶ月の予定ではじまります4.プロジェクト →風呂小屋、石釜、コンポストトイレ、鶏小屋など5.合宿所しあげ →天井貼り、階段づくりなど6.イベント →まだヒミツ?デスまずは中途半端になっている合宿所改造プロジェクトと籾殻ハウスプロジェクトの仕上げをしちゃいましょうということになりましてイロイロ話し合いました結果、土間と物置を片付けた後、階段作りと天井貼りなどをすることとあいなりました。階段のアイデアはTAKEが出したため、籾殻ハウスの仕上げなどイロイロ含めてこの1週間あまりのリーダーをTAKEがやることになりました。いやはや大役ですなそんなわけで今日は土間と物置の片づけから。物置に夏タイヤをしまいたかったので、ウチの愛車もタイヤを交換。さすが元自衛隊で整備作業の経験のあるSASAKIさんの手際はあざやか!無事タイヤ交換できました。那須は時々雪が積もったり、路面凍結箇所があちこちあったりするので、冬タイヤはありがたいですね。物置も土間もいったん全部空けて、いらない物を破棄、きっちり整理しましたら、なかなかきれいになりました。みよ!土間が開いたので1階の荷物を土間に出して明日以降、床張りなおし、階段作り、天井貼り、と進んでいく予定デスちなみに階段の設計もやっているのですけど、今回おもしろいフリーソフトをみつけまして目下これを使って設計中デス。これにさらに手すりがつく予定土間もすっきりしそうなので、土間グリーンハウス、土間工作コーナー、ロフト!?なども妄想中です~また進行状況はブログにてお伝えしていきますのでヨロシクです~2010/1/8 TAKE 本日の体重 52.3kg(もう少しがんばりましょう)

2010年01月08日

コメント(1)

-

本格始動

新年初登場でございます、サトーです。こちらは連日、雪がちらついております。日中も陽光が当たらない駐車場付近は、既に万年雪状態になっております。さて、昨日から再スタートとなりました修行生活ですが、昨日のミーティングでは今年もまたやりたいこと満載であることを再確認しました。やること満載なので、とりあえず向こう2ヶ月ほどの予定を決めて、今日から本格始動となりました。本日は、雪や雨がぱらつくあいにくの天気だったため、屋内作業を実施。具体的にはもみがらハウスの漆喰の塗り残し部分の塗り、それから合宿所1階の窓枠作りに本箱作り、TAKE氏は合宿所の階段の設計と、あいなりました。これらの仕事は昨年中にやるつもりだったのですが、時間がとれず持ち越しになっていたため、新年最初の仕事となりました。向こう一週間くらいは合宿所のリニューアル作業が続きます。というわけで、今年もよろしくお願いします。2010.1.7 Sato

2010年01月07日

コメント(0)

-

「これから働き方はどう変わるのか」

あけましておめでとうございます。周山です。2009年と2010年の境目、年末年始は、周りの人と沢山話をすることで多くのことを得られました。未来への種まきが、少しだけ出来たような気がします。*************************************************さて、今回ご紹介します書籍は、『これから働き方はどう変わるのか』田坂広志 著です。この本で、特に心に残ったキーワードは、「共感力」その意味は、「相手の共感を得る力」ではなく、「相手に共感する力」であるということです。この単語から、今後の私のすべきことの多くが見えた気がします。*************************************************当書籍では、目に見える報酬に目を奪われて、目に見えない報酬を背にしてきた高度経済成長期を経て、働く思想を失った日本社会に必要な考え方の多くの例が挙げられています。その中でも下記の3点がそれらの考え方の背景にあります。・「営利企業」が「社会貢献」を意識するようになったこと。・「非営利団体」などが「事業性」を求められるようになったこと。・インターネットの普及によって起業(独立起業・社内起業)が容易になったこと。この本が書かれたのが2003年のことですので、それから7年目の今現在での社会にあてはめて、一歩進んだ考え方にするならば、・「営利企業」に「耳障りの良い宣伝文句としての社会貢献」ではなく、 「本当の意味での社会貢献」が求められている。・「非営利団体」が、補助金や助成金に依存しすぎない 「事業性」を持ち、持続的な運用を可能にすることが求められている。・「過情報化」により、より高度なインターネット活用が求められている。という感じになるかと思います。「社会貢献」と一言で言っても、なかなか実現は難しいものだなと感じました。とにかく多くの人の声にちゃんと耳を傾けて、困っている人達に共感することで、社会貢献への道を見つけるのみだと、私はこの本からメッセージとして受取りました。ご興味がございましたら、是非一度、図書館などで手に取っていただければ幸いです。ではでは。2010/01/06/周

2010年01月06日

コメント(0)

-

合宿所入りシマシタ!

こんばんは、TAKEです~昨夜(4日夜)に那須に戻ってまいりました着いたときは道路こそ積もっていないものの、合宿所前は雪で覆われておりました。しか~し、先ほど朝起きてみると!!道路まで真っ白!!さすが那須は寒いのですな~昨日帰って着てヨカッタ。まだ冬タイヤにしてなかったですからね~今日は車は動かせなさそうです外は結構寒いですが、合宿所内は思いのほか暖か。ストーブもつけてないのにな断熱効果、おそるべしです~そうそう、昨日は茨城の実家からくるまで帰ってきたのですが、久しぶりに見る筑波山はなかなか立派でした~そして、途中上三川にある噂の!?ジョイホン(ジョイフル本田)に寄ってきました~いやはや広い!はんぱじゃないです特に木材関係の種類は他と次元が違う感じがしますねそれに2階のクラフト関係の材料は東急ハンズみたいな感じでスバラシイ!あとは手芸コーナーに毛糸がたくさんあれば完璧なのですけどね~インパクトドライバーのセールもやっていて思わず手が出そうになっちゃいましたが・・・ガマン、ガマン・・・ガマンできずに買っちゃったのがこれ非電化タイマー!?プラスチックのはよくみるのですけど、金属のタイプは一度雑貨屋さんで見かけてからずっと見てませんで。キッチンタイマーになかなかいいのでは!砂時計と組み合わせて使えそうです~さてさて、今年はなるべく早起きでがんばりたいと思います。今日もぼちぼちがんばりましょう~2010/1/4 TAKE

2010年01月04日

コメント(0)

-

書読ミテ語ル 『脱物質化社会』

こんばんは~、TAKEです課題図書もなかなか厚くて、むずかし~い本が増えてきました(涙)何とか読み終えましたが・・・・まあとにかく読んで考えるのが大事!ということで。『脱物質化社会』ダイアン・コイル著室田泰弘、矢野裕子、伊藤恵子訳筆者はこれからの社会は「脱物質化」=「ウエイト・レス化」していくと述べています。本書ではこのウエイト・レス化によって起こると推定される諸現象について述べられています。それは取引される「もの」自体がだんだんと物質的には「軽く」=「ウエイト・レス」になっていくことのほか、これによって輸送コストの問題が小さくなり、国境がなくなり、仕事は流動的になり、社会的不安が増すとしています。その中でもはや国という単位は意味を成さなくなり、従来の福祉のありかたは終焉を迎えます。代わりに出てくるのは世界におけるある機能が集中してできる都市であり、福祉は一定の地域内での社会的経済として形を変える、としています。なかなかドウニモTAKEには違和感を感じる論調でした。下記の3つに分けまして報告したいと思います~1)「脱物質化」=「ウエイト・レス化」とは2)これに対しての意見3)地域交換取引システム Lets(Local Exchange Trading System)1)「脱物質化」=「ウエイト・レス化」とは本書では、この言葉は経済産出額当たりの重さが減少する、という意味で使用されています。例えば、技術の進歩により機器が小型化していること、より軽い材料の使用により製品が軽くなっていること、そして情報産業へのシフトによりハードからソフトに価値が移ってきていることなどを挙げています。このような社会では経済的価値を満たすために支払われる運送コストやハード面の投資が小さくなり、インターネットを用いた商取引は空間や地理を超越し、まはや国境が意味を持たなくなってくるといいます。サイバー空間での取引は把握が難しく、徴税もまた難しくなり、高齢化とあいまってこれまでの福祉の形態は破綻し、終焉を迎えます。また、技術のすばやい変化は雇用形態そのものをフレキシブル化し、これについていけない者が多量の失業者となって現れます。貧富の格差は一段と広がっていくことになります。この事態に対する対策として期待されるのは、「コミュニティ・社会」サービス分野だと述べています。利潤最大化を目的とせず、サービス自体の提供を目的とする人間集約的なサービス、これによって回る「社会的経済」が有効である、としています。一方、通信の発達により都会から田舎へ人が移ることはなく、むしろ下記の3つの理由により、人々は都市へ集中するようになります。本書ではこれを「偉大なる都市の復権」と表現しています。1.地理的に集中したところには企業が必要とする熟練労働者がおり、 労働者が働ける企業群がある2.地理的集中は供給会社と専門的サービスのネットワークを作り出す3.地理的集中はアイデアと情報の交換を進め、技術を発展させるようするに、熟練した労働者が得られるところに企業は立地し、また人と者と情報はそこに集中する、ということなのでしょう。これは『インターネット的』で「情報は発信するところに集まる」と書かれていたことと似ているかもしれないですね。----------------------------------------------------------------------------2)これに対しての意見本書に対して僕は、ドウニモ違和感を感じています。違和感の原因はおそらく下記のようなものであるように思います。それと、「都市の復権」については本書でいう都市はだいぶ大きな単位のように思いました。僕の意見としてはもう少し小さい、顔が見える大きさのコミュニティの活性化の方に期待したいような気がします~1.「富」の意味これが今までの延長上にあって、また欧米的価値観に偏っている気がどうしてもしてしまいます。今はこれまでの物質的、金銭的価値観から変わってきているような気が自分ではしているのですけど、本書ではハードからソフトへ対象は変わっているものの基本的な富、豊かさ、の指標は同じままで議論がされている、そこにちょっと違和感を感じるように思います。これまで欧米的な価値観(というかアングロ・サクソン的というべきか)が世界を席巻してきたように思いますが、これからはアジア的というか違った価値観が表に出てくるような、そんな気がしています。ちょっと話がそれますけど、「アジア的」という点では日本はアジア的なバックボーンを持ちながら、いちはやく欧米化に適応してきた、おもしろい立場にいるようにも思います。その意味でこれからどのようにも転換できる可能性があって、それゆえに方向をうまく定めていく必要があるようにも思います。2.環境の軽視本書でも社会の方向性を述べるにあたり、環境問題の部分にも若干触れているのですが、ほんの底視しかなく、ずいぶん軽視されているように感じました。今後の社会を考える上で避けて通れないトピックのように思うのですが・・・3.なんでも情報化?「ウエイト・レス化」の中で、どうにも「文化」そのものが「情報」としてインターネット上でやりとりできるものとして扱われているような印象がしてしまいました。これからの時代、このような情報のやり取りは増加するし、大事なのですけれど、生身で感じる感覚の大切さ、言語や映像、電子的に表現されるもの以外のものの価値というのはもっと認められていった方がいいのではないかと個人的には思っておりまして、そのあたりがひっかかったのかもしれないです。----------------------------------------------------------------------------3)地域交換取引システム Lets(Local Exchange Trading System)この部分については同意するところが多くありまして、グローバル化、サイバー化する金融の影響を受けない地域の通貨は安定した経済とするために必要だと思いますし、本書で述べられている「社会的経済」の意味でも重要だと感じました。地域通貨については今後研究・トライしてみたい分野ですね。2010/1/2 TAKE

2010年01月02日

コメント(1)

-

あけましておめでとうございます~

あけましておめでとうございます~TAKEです!今年は寅年ですね。なんだか元気にがんばれそうデス暮れは29日に茨城の実家に帰りまして、久しぶりにのんび~りしています毎日十数時間寝てますが・・・まあ休息も必要ということで。実家に帰ると里帰りしていた姉の娘がいまして日々一緒に遊んで(遊ばれて?)います~ジツはTAKEは子供好きだったりしますいやはや、2歳のめいっこと精神年齢が同レベルとは・・・それに暮れには小中学校時代の友達と久しぶりに会ったりして、これもまたなかなか刺激的でしたね~里帰りもたまにはいいもんですな今日は久しぶりにテレビばかりみてましたがニューイヤー駅伝もSASUKEもいろいろドラマがありましてやっぱり一生懸命やっている人はすごいな~と感動しました次第デスわれら弟子も人に感動やら勇気をあげられる人をめざしましてがんばってまいりますので今年もどうぞよろしくお願いいたします~課題図書もがんばって読んでいきたいと思います~2010/1/1 TAKE

2010年01月01日

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 政治について

- 高市早苗の反中・親米政策がスゴすぎ…

- (2025-11-15 04:32:54)

-

-

-

- 楽天写真館

- 15 日 ( Saturday ) の日記 それ…

- (2025-11-15 04:00:04)

-

-

-

- ★つ・ぶ・や・き★

- ギブLabo.企画「他の人は笑ってない…

- (2025-11-15 06:42:27)

-