-

1

アガベ ユタエンシス エボリスピナ 発根管理②

発根管理から10日程経過しました。前回の記事アガベ ユタエンシス エボリスピナ 発根管理①結論から言うとまだ発根していません。なのでもう一度情報を収集し一度リセットを掛けて再スタートしたいと思います。それではまず現在の状態から。んー。水苔が付着して分かりづらいですが一応変な匂いもなく腐敗はしていないようです。ただやはり除去し切れていなかった古い根と木質化した組織が黒く変色して発根の妨げになっているような気がします。先ずはもう一度新鮮な組織を露出させる為にカッターで削ります!結構削りましたが恐らく中心から太い根が出ていた為かなり奥まで枯死していました。それと枯れた下葉も何枚か除去して出来るだけ株元を露出させたつもりです。次にオキシベロンを40倍に希釈して12時間浸透させます。分かりますでしょうか?露出した組織から樹液がゆっくりと漏れてきています。これはパキポディウムのときもそうだったのですが、株内の栄養素が漏れ出ているためあまり長時間浸すのは気が引けます。ネットの情報ではしっかり乾燥させる派と直ぐにオキシベロンにつける派で意見が分かれていたのですが、この方がしっかりと薬剤を浸透させられるような気がするので私は直ぐに漬けることにしました。でも不安になりますね。本当に大丈夫なのかな...そしてここからの管理なのですが、①このままオキシベロンの濃度を下げながら水耕管理を続ける。②一度しっかり乾燥(2日程度)させてから水耕管理を開始する。③乾燥させ土壌管理に移行する。枯れた下葉を残したいが為に水耕管理をせず実績の乏しい水苔管理から始めてしまったことを後悔しています。またしっかりとした処理をしていなかったことも反省する点だと思いました。やはり素人がいきなり自己流で始めるのはいけませんね。先ずは先駆者が辿った基本的な方法を踏まえて改めて再チャレンジすることにしました。ということで次回は②の方法で頑張りたいと思います!乾燥中のエボリスピナ君。どうやら梅雨に入った様なので念入りに乾燥させてから水耕管理に移りたいです。それではまた!※その後アガベ ユタエンシス エボリスピナ 発根管理③

2023.05.31

閲覧総数 4338

-

2

アガベ ユタエンシス エボリスピナ 発根管理③

発根管理開始から25日が経過しました。※以前の記事アガベ ユタエンシス エボリスピナ 発根管理①アガベ ユタエンシス エボリスピナ 発根管理②R5.6.1動きは全くなし。根本の至る所から白いワタのような物が生えてきました。カビが発生しているようです。毎日の水替えの度に指で擦り落とし、容器を洗剤で洗ってから水を入れ替えて様子を見ていたのですが一向に無くならないので、定期的にベンレートに浸し消毒を行っていました。枯葉が黒ずんで嫌な匂いがします。これは、もう仕方ありませんね。泣く泣く全ての枯葉を取り除くことにしました。やはり株元に腐敗の原因を残すのは本当、良くないことですね。いい加減学習しましょう。大分スッキリして一回り小さくなってしまいました。容器に引っ掛からなくなってしまったのでプラスチック容器の蓋に穴を開けて、切り口をライターで炙り滑らかにして株本体が傷つかないようにしました。購入時の荒々しい風貌は無くなりました。しかし枯らせてしまっては元も子も有りませんからね。ああ、一度乾燥させてもう一度削ったほうが良かったかもしれません。やるからには徹底的にやったほうが良いですよね。容器から取り出そうと根本を観察していると...あれ?これ根っこジャナイデスカ?枯葉を取り除いた所に複数のカルス形成を認めます。そしてその一つが割れて白い根が出ているように見えるのですが。判別し辛い原因として、古い根の切断面も水を含むと白い点に見えるので。んー削らないでよかったかな?このまま様子を見て本当に根なら数日でもっと伸びるでしょう。それと根のように見える所の少し上から芽のような物も確認できます。もしかして子株??兎に角時間が経過しなくては状況が分からないので今回はここまで!それではまた!

2023.06.14

閲覧総数 4803

-

3

アガベ ユタエンシス エボリスピナ 発根管理④

難航しております…前回からその後どうなったか経過報告でございます。※以前の記事アガベ ユタエンシス エボリスピナ 発根管理①アガベ ユタエンシス エボリスピナ 発根管理②アガベ ユタエンシス エボリスピナ 発根管理③さて、結果から申しますとまだ発根しておりません!前回発根していると思われたのは輸送前に発根しかかった古い根が水を吸って白くなっただけの様でした。R5.6.22その後も水耕にて発根管理を続けましたが、この様に糸状のカビが何度も発生してその度に殺菌を繰り返しています。殺菌しても、この通り直ぐにカビが生えてしまいます。恐らく組織の中にまで菌が侵入しており、表面を洗浄・殺菌した程度では処理しきれていなかったのでしょう。このままでは水耕による発根は難しいと考え、一度しっかりと乾燥させて土壌管理に切り替えることにしました。一度ベンレートで2時間殺菌して、1週間程度しっかりと乾燥させました。R5.6.28季節は梅雨真っ只中。高温多湿を嫌うエボリスピナには厳しい季節です。他のアガベであればこの梅雨を利用して一気に発根しグングン成長してくれるボーナスタイムなのですが、雨晒しは避けて風通しの良い日陰で管理する事にしました。用土は日向土のみで、底石も多めに兎に角速乾性を重視します。一向に動かない成長点。覚悟はしていましたが、まさかここまで難しいとは。やはり最初に枯れ葉を残したまま発根管理を続けていたことがここにきて裏目に出てしまったようです。発根に必要な要素として気温25℃以上は有にキープ出来ているので、このまま鉢の重さを測りながら慎重に管理していきたいと思います。それではまた!

2023.06.30

閲覧総数 4628

-

4

パキポディウム グラキリス 発根管理(土壌篇)②

発根管理開始から約1ヶ月経過しましたので経過報告の記事となります。※前回の記事パキポディウム グラキリス 発根管理(土壌篇)①管理方法として、しっかり用土が乾燥したことを確認してから鉢底から水が溢れるくらいにたっぷりと灌水する用に徹底しました。その為用土が乾いたことを確認する為に、灌水前の重さを予め測ることである程度正確に管理できていたと思います。また、グラキリスの発根には25℃以上保つことが理想とのことですが、グラキリスの成長にはある程度の寒暖差も必要との記述もあります。その為日中はLEDで鉢内温度を上げることができ、夜間は20℃以下にならない室内で管理することにしました。もちろん24時間サーキュレーターの風を当てています。・経過・これがカラカラの状態です。灌水時に用度が流れ出ることも考慮してあくまで目安として判断します。灌水後です。用度は川砂と日向土をメインで使用したため保水性は殆どありません。灌水から1日後。2日目。ここから3日様子を見ましたが殆ど重さは減らなかったのでここが下限と判断しました。2度目の灌水。大体2、3日で用度が完全に乾きます。そして発根管理開始から3週間後に少し変化が起こりました。R5.5.28 発芽を確認グラキリスは未発根状態でも株に残った体力で葉を展開する事があるため、葉からの蒸散を防ぐために取り除く方が良いのですが、葉の展開と根の成長はリンクしているとも言いますし、暫く様子を見ることにしました。そして誤差ではありますが、発根管理開始から徐々に軽くなってきました。R5.5.28R5.6.2やはり小さな葉でも蒸散は少なからずある様です。前々からこの白いプラ鉢を変えようと思っていたのと、丁度1ヶ月経ち確認も兼ねて植え替えることにしました。さて根はどうでしょうか??あーやっぱりだめかあ。一応腐敗臭はしませんし株元も堅いままです。白く見えるのはルートンですね。それにしても...ん?ハッコンシテルッ!!小さいですが確かに白い根が確認出来ました!慌てて植替えの準備をします。今回はしっかり黒い鉢にしました。それにしてもこれ2号鉢なんですね。比較対象が無いので写真だとやたら大きく見えます。用度はこのまま順調にいくことを願って少し堆肥も入れましたが日向土メインは変わりません。排水性重視です。突然芽が動き出したのは偶然では無かった様です。豪雨の影響で湿度が急上昇した事も関係ありそうですが。が、まだ発根したとは到底言えず、しっかりと根が張るまでは緊張感を持って管理していきたいですね。しかし小さな根を確認した時は1人でガッツポーズとってしまいましたw本当に嬉しいなあ。それではまた。

2023.06.06

閲覧総数 1653

-

5

アガベ ユタエンシス エボリスピナ 発根管理①

それではいよいよベアルート株で購入したエボリスピナの発根管理を開始したいと思います!「陽炎」という鋸歯のトップが螺旋状になる変異種の様です。これが強くなればなるほど値段も跳ね上がります。今回購入した個体は控えめな陽炎ですね。まあそのお陰で比較的安く購入できたのですが。1.下準備まず株元に付いている枯れて不要になった根を全て切り落とします。そして固く茶色くなった基部を白く新鮮な組織が出るまで削っていきます。これをこんな風に削ります。本当は枯れた下葉も全て取り除いた方が良いのですが、今回は残しつつ発根管理を続けたいと思います。だってかっこいいんだもの!!2.薬剤処理次に露出した組織をベンレートで殺菌処理します。このまま半日漬け込み、24時間以上かけてしっかりと乾燥させます。乾燥したら発根促進剤を使用するのですが、今回はオキシベロンは使用せずルートン塗布のみにしました。3.発根管理開始エボリスピナの発根管理方法を調べてみると、枯葉を残したまま水耕管理を実施すると腐敗してよくない様なので、土壌か水苔。土壌管理が無難な様ですが、発根したか確認できないことやリセットの見極めが遅れる可能性を考慮して今回は水苔で管理することに決めました。蒸れを嫌うエボリスピナを少しでも通気良く管理するためにスリットの入ったプレステラ90を選択しました。本当は水切りカゴの様な容器を使用したかったのですが、今回うまくいかなければ其方も考慮したいと思います。R5.5.20 発根管理開始!!後は直射日光の当たらない風通しの良い窓辺に置いて経過を見ていきます。暫く気温は最高25℃以上ある様で、室温も大体23〜30℃ あとは梅雨入りまでに発根してくれれば良いのですが…ということで、素人が手を出してはいけないと言われる難物エボリスピナ。果たして無事成功することが出来るでしょうか?やれることはやった。保険としてまだ奥の手(枯葉を除去して水耕管理)は残してある。不安で一杯ですが頑張ろうと思います。それではまた※10日後の記事アガベ ユタエンシス エボリスピナ 発根管理②

2023.05.20

閲覧総数 7900

-

6

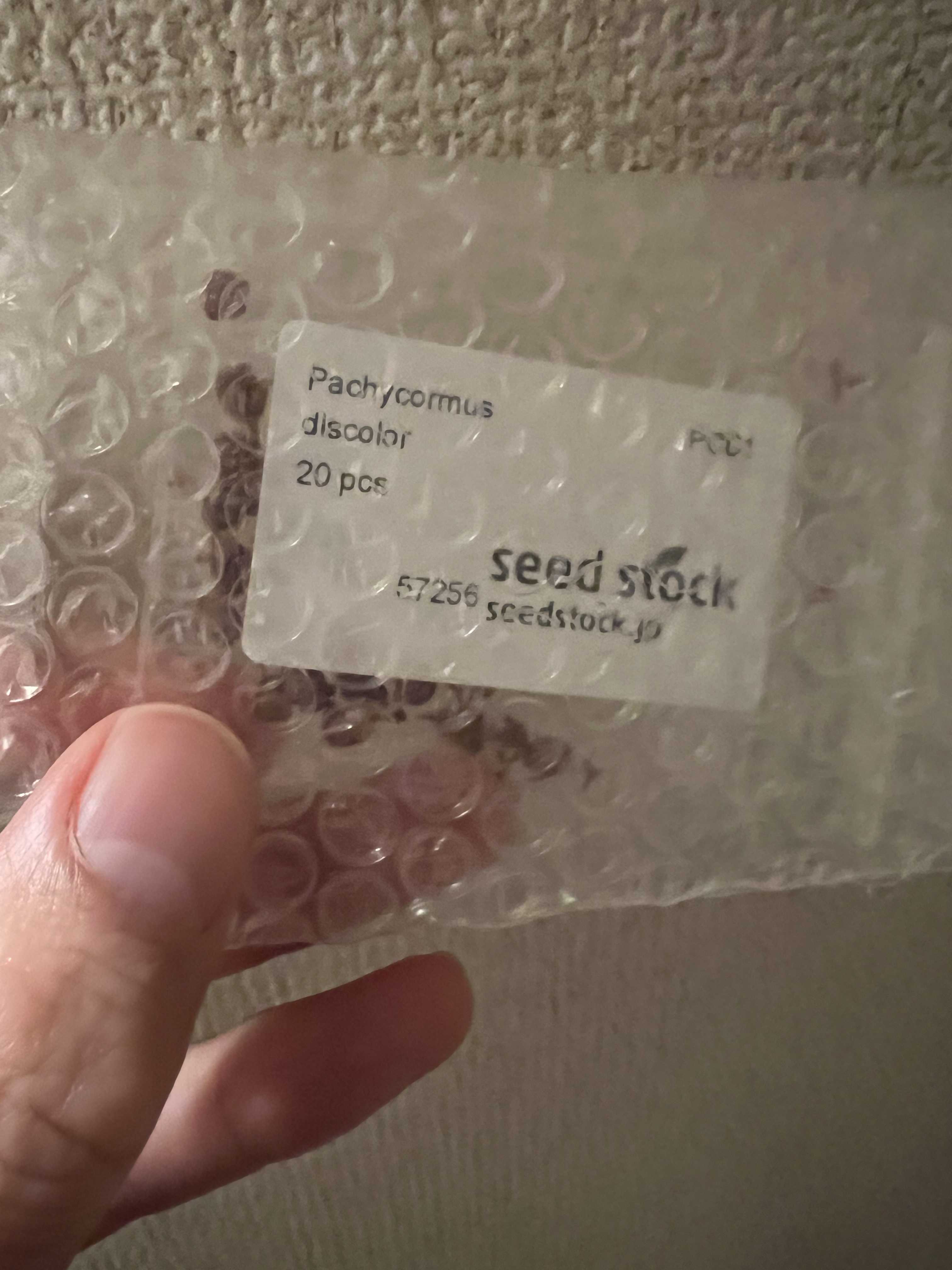

パキコルムス ディスカラー 実生記録①

復帰1回目はパキコルムス・ディスカラー 通称「象の木」の実生記録でございます。メキシコ産ウルシ科の春秋型灌木系コーデックスで、情報を集めますとこの植物はなんと種子の発芽率がとても優秀だとか。藩種時期は諸説ありますが成長には15〜25℃が適温とのことなので今が丁度いいと判断して早速某オークションにて種子を購入しました。安心安全のseed stock様です。20粒購入したのですが数えてみると26粒も入っていました。サービスでしょうかとても助かりますね!写真を撮り忘れましたが種子は扁平で柔らかい毛がついています。枯れた花茎のような見た目です。早速種子を水につけて吸水させます。am7:00から帰宅後子供を寝かしつけてから藩種しようと考えていたのですが、うっかり一緒に寝てしまい翌日の朝急いで巻きました。子育てあるあるですね。。すると既に種子が発根しており発芽率の良さを改めて実感しました。しかし24時間以上水に浸けていたため種が溺れていないか不安になります。用土は赤玉土をベースに日向土とゼオライト、腐葉土を極小量混ぜたものを使用します。実生株はあまり植替えしたくないので初めからこの配合でいきます。あとは用土に熱湯をかけて殺菌し、冷めてから等間隔に種子を置いて薄くバーミキュライトをかけて準備完了です。栽培環境は室内で。室温は日中23℃ 夜間15℃くらい。ledはENFUNのEF-2000を約40cm離して最大光量で照射しています。照度計では47500luxとなります。このプラ鉢は以前nico and...で購入した物で、腰水もできて使い勝手がいいので実生では度々お世話になっています。R5.3.21藩種 ピンボケが酷いですねR5.3.24ちらほらと発芽しています。何度も見てもこの発芽を確認した瞬間はとても嬉しいですね!写真を撮り溜めしているので続きはまた後日書きます。また3日坊主にならない様にしなければ:-/その後パキコルムス ディスカラー 実生記録②(〜30日)

2023.04.07

閲覧総数 3022

-

7

エリオスペルマム パラドクサム 発根管理①

今回はケープバルブの人気種、エリオスペルマム・パラドクサム 別名霧氷玉の発根管理を始めたいと思います。以前からヤフオクに出品されるたびに欲しいと思いつつも高額で手が出せなかった種類なのですが、現在エリオスペルマムの球根(?)がベアルートとして大量に入荷されていました。そして意外と安い!あまり入札がない様で再出品されているものを多く認めますが、時期的にも敬遠されているのでしょうか?エリオスペルマムは基本的に冬型であり今購入しても芽が動き出すのは早くても10月頃。それまでに夏の暑さでダメになってしまうリスクを考えると、確かに手は出しにくいですね。しかし憧れの霧氷玉が手に入るチャンス!ということで、落札してしまいました。後悔はしていません。所々小さいですが生き生きとした根が確認できます。それにしても、一体どっちが上なんでしょうか??こっちの何も無い方でしょうか?しかしあの黒い部分だけ明らかに他と違うのでここから芽が出てくるのでしょうか。根の様子以外とこの時期でも発根してくれるかも。夏までは少量ずつ水遣りしてみようかしら。凄く地味な写真が続きます。また、用土を調べてみると、水捌けが良いが成長期は水切れするとすぐ葉がへたるとか書いてあり、そこそこ保水性も必要なようです。なので今回は赤玉土多めの配合で植え込みました。若干球根を露出させました。でないとあまりにも素っ気なくて何を育てているのか分からなくてなりそうだったので。そして植える時はこっちを上にしました!!まあ間違っていても何処かから芽は出てくるでしょう!※もし間違っていたらコメントで教えていただけると幸いです!と言うわけで非常に地味な記事になってしまいましたが、半年後にあの幻想的な姿を紹介できればと思い、取り敢えず休眠組と一緒に風通しの良い日陰に。それではまた!

2023.06.01

閲覧総数 1969

-

8

パキコルムス ディスカラー 実生記録④(植替え)

前回の記事からそのまま植替えを実施しました。ほぼ3ヶ月(80日)たったパキコルムス・ディスカラーの根の状態を確認していきますので参考にして頂ければ幸いです。※以前の記事パキコルムス ディスカラー 実生記録①パキコルムス ディスカラー 実生記録②(〜30日)パキコルムス ディスカラー 実生記録③(〜38日)パキコルムス ディスカラー 実生記④(79日目)それではまず1鉢目!1番樹勢の良かった株のある鉢から行きます。根はどうなっているでしょうか。うおっ!中心の株が太い手根を伸ばして鉢全体を覆っているようです!成程それで栄養を他の株よりも多く得ることが出来てこんなに大きくなったんですね。しかし右の株も塊根の大きさでは負けていません。完全にラピュタ状態。用土が乾燥していないのは本来植替えする予定ではなかった為と言い訳しておきます。ですが本来なら根の状態を確認する為しっかり乾燥させてからした方が絶対いいです。土も落ちにくく根を傷つけてしまいます。やっとの思いで引き離します。傷ついた根から真っ白い樹液が溢れています。大丈夫かな...それにしても、同一環境で栽培してこれだけ差が出るのは株本体のポテンシャルの違いなのでしょう。このアップだけで見ると大木感が凄いです。正にミニチュアサイズの木ですね。盆栽好きには堪らない樹形と灰色にひび割れた樹皮をしています!早速植え付け。一番大きい株だけ4号の長鉢にして他は3号のラン鉢に植え付けました。用土は赤玉土とバーク堆肥を1:1に日向土と少量の鹿沼土。これにマグアンプK中粒とオルトランを少量加えています。この植え替え時に日向土が切れてしまいました。買い足すか迷ったのですが、播種時はほぼ赤玉土だったことと、よく考えたらまだ腰水管理が必要な実生3ヶ月も経っていない幼株だった事に気づき、保水力のある配合で良いと考え配合から外しました。乾かし気味に育てるのはもう少し先になるでしょう。続いて2鉢目!チーム斜めです。右の小さい葉っぱは息子とイタズラで巻いたイチゴの種ですw根はどうなってる?おやおやおやおやおやかわいいですねえ狭い鉢から逃げ出そうと力を合わせていたんですね。素晴らしい。この人形みたいな根を露出させて育てたい気持ちをグッと抑えて植え付けましょう。でもちょっとだけ出しちゃいましたけどね。続いて3鉢目!此方も真ん中の株だけ成長しているパターン。さて根は...おーこれも中々。しかし残念ながら右2株は夏を越せないでしょう。さあどんどんいきます。あと15分で出勤しなければなりません。急がねば。最後4鉢目!焦って写真を撮り忘れていますw他の鉢と比べて成長は控えめです。もう一株あったのですが、根腐れを起こしてぶよぶよになっていました。恐らく受け皿が歪んでいたことで腰水に最後まで浸かり続けていたのだと思います。水は好きなようですが常時泥の様な環境では流石に根が痛んでしまった様です。葉は元気なんですが塊根部が他と比べて黒いですね。はい。ということで如何だったでしょうか?私としては大変満足のいく出来になったと思います。今回の実生から鉢上げまでの育成で1番良かったと思う点は、やはり高性能なLEDによる葉焼けギリギリの安定した照射時間の確保により、腰水からの吸水に負けず常に葉から蒸散が促されたことではないでしょうか。ただ、植え替え時に殆どの細根が根腐れを起こしていた為、灌水量をもう少し絞ればもっと生育したかもしれません。しかしここからが鬼門とのこと。実生のパキコルムス・ディスカラーは発芽率こそ良いものの、休眠時の管理の難しさや根を触られることを極端に嫌う性質から植え替え後に枯れることが多いようです。しかも今回結構根を傷つけてしまったので、もしかしたら急激に枯れ込んでいくかもしれません。一先ず植え替え後の灌水はしばらく控え、休眠したら出来るだけ涼しい場所で慎重に管理していきたいと思います。或いは全滅を避けるために野外組と室内組に分けて経過を見るかもしれません。それにしても、仕事以外でこんなに考えることが多く、一喜一憂できる趣味に出会えたことは本当に幸せな事だと改めて実感出来ました。有難う象の木。それではまた。

2023.06.07

閲覧総数 3842

-

9

オアハカ産オテロイの現地球について

今回は雑記になります先ずは今回のタイトルになっているオアハカオテロイ。最近ヤフオクにて大量に出品されていますね。画像は諸事情により載せませんが、他の現地球に漏れず、現地の厳しい環境に晒された荒々しい鋸歯、風化した枯葉や所々傷んだ表皮など非常に魅力的な風貌をしています。そもそもオアハカとはご存知の通りアガベの原産地メキシコはオアハカ州のことです。年間を通して30℃を超える乾燥地帯で、南シエラマドレ山脈の中にあり標高は1550m。常に乾いた風が吹き荒れます。正にアガベの自生地。メキシコの治安を考えるとそう簡単には行けそうにないですが、一度は観光に行ってみたいですね。ではここからが本題になります。私もこのオアハカオテロイ(当初はその通称すら知りませんでしたが)をヤフオクで見て、欲しい!と思い、いつか落札してやろうと虎視眈々と狙っていたわけです。そして先日ついに落札しました。落札すると届くまでの期間、ワクワクしながら発根管理方法などの情報収集をしますよね?ですが出てこない。ネット上に情報が無いんですね。ヒットするのはネットショップの商品ページばかり。この時は「アガベ 現地球 発根管理」と検索していたのですが、ここで「オアハカオテロイ」というキーワードに辿り着きました。検索方法を変えて情報収集していると、今度はインスタやTwitterに。「最近メキシコで違法盗掘された可能性のあるアガベが市場に出ている」何やら話がきな臭い方向に進んできました。確信は全くありませんし、そもそも画像を見ただけでそれと判別出来る知識もないので私には確認のしようが無いのですが。それからYouTubeでも情報収集。やはりオアハカオテロイは少し前から問題になっていた様です。アガベだけに限らず野生の植物が自生している地域には、種の保存の為に幾つか禁猟区が設定されているそうです。昨今、知る人ぞ知るマニアックな趣味であったパキポディウムを代表とするビザールプランツに光が当たり、雑誌やテレビでも特集が組まれ私のような初心者が多くこの世界に入ってきました。すると当然ですが、今まで暗黙の了解で守られてきたラインを、無知故に簡単に超えてしまうものが出てくるのですね。私のように。この界隈で自生地の環境問題に触れることはタブーになっていますよね。だって私も幾つか保有していますし、購入した時点で声を上げる権利は無いと私も思います。しかし今回の件で一つ救いになる様な部分に触れることが出来ました。冒頭でも触れましたが、オアハカオテロイの情報が極端に少ないこと。(全くないわけではありません。探せばあります)これは、現地での盗掘を防ぐ為に、一部の愛好家達が意図的に情報を載せないようにしているということ。そうする事によって、レビューによる販促効果を断ち、需要を減らしましょうという訳です。成程それでは私も購入した身でありますが今後オアハカオテロイの発根管理記事は書かないことに致します。また、全てのオアハカオテロイが盗掘では無く、ちゃんとしたナーセリーさんが生産した物も沢山出回っています。つまりこういった物を購入する場合、値がはってでも信頼できる場所から購入することが重要なのだと思いました。自分勝手で都合の良い解釈だと思います。長々と偉そうなことを書いておきながら私自身、購入してしまった罪悪感をこうして記事にすることで薄めようとしている卑怯者ですね。ただ、私のように「オアハカオテロイ 発根管理」と検索した人がこの記事を訪れて、今アガベ界隈でおこっていることに少しでも触れることが出来ればと思い敢えて記事に残すことにしました。※追伸※今回購入した株が盗掘であると言っているわけではなく、購入元を批判する内容では決してありません。この記事に書いてあることはただの素人の憶測に過ぎないため鵜呑みにされないようにお願いします。

2023.06.15

閲覧総数 1632

-

10

ブーファン ディスティチャ 発根管理①

今回は先日ヤフオクで購入したベアルート株、ブーファン・ディスティチャの発根管理を始めたいと思います。購入時の様子コーデックス 、着生植物、アガベときたらケープバルブにも手を出すのは時間の問題でした。最初はコーナンにてカクタス長田さんの「ちょっぴりレアな多肉植物」で購入したレデボウリアから入り、冬型のマッソニア2種と安価なものから手を付けいよいよケープバルブの王様に辿り着いたという訳です。成長点のアップ。重なった枯葉や表皮に年数を感じます。先ずは情報収集。1.根本の処理 ブーファンは発根時、根本より少し上の茎部から発根している画像をよく見かけました。なので基本根回りはいじらずに洗浄・殺菌してルートン塗布で良いと思います。2.植え付け 先ずは発根方法ですが、調べた所によると球根部は水耕と相性が悪いようなのと、今回は長期戦を想定しているので初めから土に植えることにしました。発根後暫くは植え替えせずに様子を見たいのでそれなりに保水性は確保するため、赤玉小粒をメインに日向土、鹿沼土を加えました。今回は発根目的なので腐葉土などの有機用土はなしです。当面は球根内の養分で頑張って貰います。3.管理方法 現在5月で大体外気温が15〜30℃ある為ベランダの直射日光が当たらない場所で管理します。灌水は用土が完全に乾いてから、後述しますが理由があり底面給水で行います。それでは早速根本の処理からカラカラに乾いています。球根内部に水が入らないよう根本だけを綺麗に洗い流し、ルートンを塗って乾燥させました。こんな感じで1日乾燥させます。次に植え付け。鉢底には軽石を敷いて通気性を確保しています。球根の2/3〜1/2程度植えると調子が良いそうです。そうなるとかなり長めの鉢が必要になりますが、丁度いいプラ鉢があったのでこれを使用しました。ですが植え付けてみるとほぼジャストサイズ!用土を流し込むのに苦労しました。初めの灌水は微塵を流したいのでたっぷりとやりたかったのですが、これでは灌水時に球根が濡れてしまいますので水を張ったバケツにドボンと付けて灌水しました。今後の水やり事情ですが、乾燥地で根が生育する為には、地下深くの水分を求めて根を伸ばす環境が適しているとのことです。また、極力球根部分を湿らせたくないので今後も底面給水で様子を見ていくことにしました。R5.5.18. 発根管理開始!これから梅雨入りまでは野外管理で様子を見て行きます。さてこの子は何型なのでしょうか?夏型なら管理しやすいんですけどね。それではまた。

2023.05.21

閲覧総数 6227