キリマンジャロへの道(後半)

4日目 バランコ・キャンプ(3950m)~カランガ・バレー~バラフ・キャンプ(4600m)今日の行程は標高3900mのバランコ・キャンプから、明日の登頂のためのベース・キャンプとなるバラフ・キャンプ(4600m)までの移動なのだが、バランコ・キャンプは言わば台地の崖っぷちにあって、これから先の登山道らしきものが見当たらないのであった。ここからどうやって先に進むのか。

謎は、朝に行軍を開始してすぐに解けた。

今日の行程は、まず「崖を登る」のである。沢の流れる谷間までいったん下りると、すぐにロック・クライミングが始まった。

上から見ると、こんな感じである。↓

そういえば、インターネットでルートの研究をしていたとき、「バランコ・ウォール Barranco Wall」という言葉を何度か目にしたが、“壁”とはこれだったのか(笑)。

ジョセフによると、崖を避けて回り道するルートもあるらしいのだが、今では1時間以上セーブできるバランコ・ウォールを登るルートの方が一般的になっているらしい。

我々登山者はバックパックを背負っているし手足が自由に使えるからいいが、荷物を両手や頭に載せているポーターがこの崖を登る様子はまさに曲芸に近い。

ポーターの話をすると、それまではまさに「白人どもの道楽に付き合って高いところまで重い荷物を運ぶという苦行」をしているという感じだった地元のポーターたちだが、4日目を終えればあとはもう下界に下るだけだし、薄い酸素にもめげず口数が多くなりやたらと陽気になる(笑)。

ジョセフによると、ガイドとポーターはだいたい「1週間登山に付き合って、1週間下界で休息する」というローテーションで仕事をしているらしい。ポーターにとっては、明日半日は我々モノズキが山頂を目指している間ベース・キャンプでゴロゴロしていればいいし、あとは消費した食料の分軽くなった荷物を持って2日掛けて山を一気に下りれば、1週間の休息が待っているのだ。

カランガ・キャンプに到着し、昼食をとる。

カランガ・キャンプはまさに「下界を見下ろす」ためにあるような傾斜のある台地で、ちょっと気を許すと斜面を転がり落ちそうな恐怖心も手伝って、自分がとてつもない高みにいることを実感せずにはいられない。これだけの高みにいれば空気が薄いのも道理だと感じる。

一部の登山者はここで1晩を明かすらしいが、そうでないオイラたち一行はさらに2時間先のバラフ・キャンプを目指す。オイラたち一行にとっては今晩が“試練の日”なのである。

ところで、気圧のせいか、2日目の夜あたりからやたらと屁が出るようになる。4日目あたりになると、山を登りながらお互い遠慮なくブーブー屁をこきまくるようになる。フィリップは昨日の晩あたりからお腹が緩くなっているらしく、今日は何度か“用足し”のために急停止している。そういうオイラも昼食を済ました頃からなんとなく消化がイマイチで、バラフ・キャンプまでの間に一度“用足し”休憩をしている。

このあたりから足場はちょうど瓦の破片のような石版状の岩片が多くなり、歩みのたびにカラカラと音を立てる。酸素の量も半分近くに減るので登山者一行の口数は少なくなり、この岩片の立てる音が自分らが前進している証のようである。

日暮れ近くになってようやくバラフ・キャンプに到着する。キャンプのある尾根はネコのひたいのような狭いところで、テントが張れるのは5~10足らず、残りの大多数のテントはなんと尾根を少し下りた斜面に張られている。オイラのテントも例外ではなく、先に到着していたポーターが“瓦のような岩片”をうまくならして斜面になんとか平らなスペースをつくりテントを張ってくれていた。

4600mまでくると空気の薄さは否定のしようがなく、安静にしていても脈拍は100拍/分くらい、立ち上がって軽く身体を動かしただけでジョギング時のような速さで鼓動が打つ。1回1回の呼吸を意識的に深呼吸のように深く吸い込まないと、まるでプールに溺れかけているときのようにアップアップしてしまう。

空気の薄い環境に身体を順化させるために、2日目のときと同様、テントの外で下界を見下ろしながらヨガの呼吸でストレッチを試みる。単純なオイラは、身体だけでなく意識もこの高みに順応していくような気がする。頭痛も吐き気もないし、体調は上々である。

登攀は深夜0時のスタートなので、午後5時くらいに早めの夕食を済ませ、夜間&極寒中の登攀の準備をして仮眠に就く。日が落ちると、テントの外ではいかにも高山らしい寒そうな風が吹いている。

寝袋の中でiPodでお気に入りの音楽を聴きながら「ついにここまで来た」という感慨に浸り、今頃それぞれの職場で仕事をしているであろう下界の知人たちのことを思った。そして、良好な体調で頂上を目指せることを、あらゆるものに対して感謝したい気持ちに駆られた。

…しかし、困ったことが起きた。iPodを停止して気分よく眠ろうと思ったのだが、いつまで経っても眠れないのである。7時…8時…。起床の11時半まであと3時間しか眠れない。うつらうつらとはし掛けるのだが、妙な半分夢みたいなものを見ては目を覚ます。いよいよ9時か過ぎた。こんな寝不足な状態で、頂上までの困難なコンディションを乗り切れるであろうか。オイラは焦りつつあった。

5日目 バラフ・キャンプ(4600m)~ウフル・ピーク(5900m)(前半)

理由はよく分からない。

寝袋に入ってiPodを聴いているうちはとても落ち着いてゆったりした気分だったのに、眠れないと思った途端、「眠らなければ」という焦りに頭の中が凌駕されてしまい、半覚醒状態のまま延々と時間が過ぎていった(その半覚醒時に見た夢の中には、オイラの登攀の失敗を願っているらしい悪意ある人々のイメージがあったことを覚えている)。

午後10時45分頃に猛烈な尿意のために仕方なく寝袋を出、それ以来眠るのをあきらめてテントの中で横になって登攀の時間が来るのを待った。11時半頃登攀の用意をして真っ暗なテントの外へ出た。

さえぎる雲のない直射日光の下を歩いた昨日までとは打って変わって、年始に厳冬のアラスカを訪れた際に近い完全防備である。上はダウン入りのジャケットにハイテク素材のポーラ・フリース、手には極寒地での狩猟用の厚手の手袋、下はタイツに温熱モモヒキに登山ズボン、靴下はアクリルの薄手のものと登山用のウールのものを重ね履きし、さらにホカロンを両つま先と両手のひらと腰あたりに貼り付けている。

それにしても、睡眠不足と妙な夢のせいで、心身ともにまったく不快であった。ちょうど、前日ロクに眠れないまま大事な受験の当日を迎えたような気分である。

食事用のテントの中ではフィリップが先に準備を完了し、ヘッドランプとロウソクの光の中で、ポーターの用意した茶を啜っていた。オイラは簡易テーブルに向かいテーブルの上のポットとクッキーを目にした時、自分がすっかり食欲を失いたかだか茶を飲むのさえ億劫に感じていることに気づいた。過去4-5時間の半覚醒状態の間にすっかり平静を失い、高山病の症状が発現してしまったようである。

一方、フィリップはというと、以前から「自分はもともとキリマンジャロ登頂を果たすことにはこだわっていない。登頂を果たすことで自分自身を証明するとか、そういうつもりは元からない。」と言っていて落ち着いた様子であったが、今晩は「(3日目早々に脱落した)ヴェロニカのためにも頂上を見ておきたい。」などと言って登頂への執心を見せていた。

オイラはクッキーを2-3個無理矢理お茶で流し込み、ダルい気分を振り払うようなつもりで気合を入れて食事用のテントを出た。

今晩の登攀では、フィリップとオイラのどちらかが途中で下山せざるを得なくなった場合に備え、ジョセフがどこかのチームからアシスタント・ガイドとしてアンドリューという中年のオヤジを連れてきていた。ジョセフが先導を切り、その後にフィリップとオイラが続き、アンドリューが最後尾につける形である。

出発時はほとんど無風に近く、気温はまだ氷点に達していない。

ジョセフによると、この標高地点でこのコンディションはかなりラッキーと考えていいらしい。そういえば、我々は今回これまでの行程では晴天に恵まれ雨や霧さえも経験していない。

ただし、登頂までの約6時間のうち気温が氷点上なのはせいぜい最初の1~2時間で、それ以降はバックパックに入れてある水分はことごとく凍りつくらしい。

深夜0時前後に登攀を開始すると、闇の中に尾根に沿ってヘッドランプの列が浮かび上がってきた。どこのグループも日の出のタイミングでの登頂を狙うので、深夜0時頃にベースキャンプを出発するのだ。正確な数は判らないが、我々の前に50-100人くらい、我々の背後にも50くらいのヘッドランプの列が延々と連なっている。これらの列が、ザクザクあるいはカランカランと砂礫や岩板を踏む音を立てて少しずつ前進している。傾斜がきついだけでなく空気が薄いので、歩みは非常に遅い。1.5秒につき1歩くらいであろうか。だから、ザク・ザク・ザク・ザク…といった景気のよい行進ではなく、…ザク。…ザク。…ザク。…ザク…という一歩一歩を確実に踏みしめるような行進である。

ヘッドランプが照らし出すフィリップの足元だけをひたすら見つめて、何も考えずに行進を続ける。闇に包まれていて、視界に入るのは前を歩く者の脚だけなので、自分がどれだけの距離を移動し、高度を上がったのかほとんど見当がつかない。

やがて、脳内の酸素不足も手伝って、規則的な足音だけを聞いているうちに一種の催眠状態に陥り、時間の感覚さえ失ってまるで夢遊病者かゾンビのように行進を続けるようになる。ときどきフィリップやジョセフに話しかけられた瞬間に我に返り、自分が夢を見ているのでなく、実際にキリマンジャロ山頂を目指して登山していることを確認する。

一瞬傾斜が緩くなり台地らしい地形のところに出ると、少し風が強くなるとともに、右手に見事な半月に照らし出されたキリマンジャロの兄弟山 マウェンツィMawenzi山(5149m)のシルエットが星空を背景に浮かび上がっていた。闇夜でありながらも“絶景”と言いたくなるような妙な光景である。

1-2時間も経過すると、時折コースを少し逸れて呼吸を整えたり、体調に問題のありそうな登山者の様子をガイドが確認している場面が目につくようになった。

テキサス出身の3人組の紅一点ジェイミーを路傍に寄せて、ガイドのエマニュエルがその表情をヘッドランプで照らして確認しているところを追い越したのは、ベース・キャンプを出発してから2時間後くらいだったろうか。ジェイミーは目を丸くして、何を見ているのか分からないような表情で呆然と立っていた(後で下山してから本人に聞いたところ、オイラが追い越す際に声を掛けたことはしっかり覚えていた)。ジェイミーは早くも2日目から高山病の症状が顕在化しており、自分のバックパックをガイドに背負ってもらうことで何とかこれまでの行程に着いて来れている感じだったので、正直なところここまでやってきていた事実にオイラは少し驚いていた。

ついにオイラのキャメルバックが凍結したのは、そんなシーンを見たすぐ後くらいだったかも知れない。キャメルバックのというのはシリコン製の水袋をチューブでつないだ代物で、いちいち水筒を出してフタを開けるという動作をしなくても、バックパックに入れた水袋からチューブを通して直接水分を吸って飲めるという代物である。それが、水が凍結してしまい、いくらチューブをきつく吸っても何も出てこなくなってしまったのである。背中に密着しているし、外気も思ったほど冷たくないので油断していたのだが、ジョセフの言ったとおり本当に1-2時間で凍り付いてしまったことには驚いた。体を動かしているから気づかなかったが、外気温は猛烈な勢いで低下しているらしい。

心なしか風も次第に強くなってきている。アラスカの犬ぞりキャンプの際に世話になった、目と鼻だけが出るようになっている防寒マスクも用意しているのだが、ギリギリまで使用したくなかった。寝不足の夜中行軍でただでさえ現実感が乏しくなっているところに、耳を覆うことによって五感が鈍り、自分を失ってしまうような感じがしたからである。この耳がちぎれるような寒さが、自分が現実に結びつけているのを確認する証…といった感じだったのである。

先頭を歩いている人は別だろうが、誰かの後をつけるだけのレファランス・ポイントのない夜間の登攀というのは、オイラのような離人症傾向のある者に限らずまことに精神衛生上よくない。深夜に自分がどこに行くとも分からずに誰かの自動車の後ろにピッタリつけてドライブしているようなものである。距離感もスピード感も方向感覚もあったものではない。

これがせめて、友人や少なくとも自分と同じ言語を話す人と一緒であれば精神的にもだいぶ違ったのであろうが、オイラの場合、日本人1人の単独チームである。周囲でガイドやほかの登山者が(オイラにとっては)意味を成さない自分たちの言語で延々とお喋りしているのを聞きながら、黙々とヘッドランプに照らし出される前を歩く者の足元だけをひたすら見つめて歩き続けなければならないのである。これは、寝不足や疲労で精神的に弱っているときにはかなり効果的な拷問である。

オイラはそのうち、ジョセフとアンドリューがオイラとフィリップを間に挟んで前と後でスワヒリ語で延々とダベっているのを聞いているのがガマンならなくなってきて、ワザと転ぶフリをしてアンドリューの注意を引こうとしたり、彼らのお喋りをさえぎってアンドリューやジョセフに英語で話し掛けたりした。しかしそんな他愛のない行為の効果はほんの一時的で、彼らのお喋りは止むことがなかった。彼らの罪のない日常会話がオイラにとっていかに苦痛であったかは、たぶん彼らに説明しても(これを読んでいる多くの人にも)分からなかったに違いない。

…とは言うものの、彼らのお喋りをひたすら堪えて聞き流しながら夜中行軍を続けているうちにやがて自分の脳内がスワヒリ語で占められてしまうような錯覚を覚えるに至ったオイラはついに切れて、大声で(英語で)叫びだした。

「こういう究極の状況で、自分の言語でお喋りができる仲間がいるなんて羨ましいよなあ。誰かこの行軍の中に日本語を話す人はいませんかあ。一緒に日本語で話しましょう!」

すると、10mくらい後方から「I speak Japanese! コンニチワ!アリガト!」と叫ぶ声が聞こえてきた。もちろん日本語を話す者の流暢さではない。オイラはこれに対し

「Hello my Japanese-speaking friend! モシモシ!ゲンキデスカ!バンザイ!ハラキリ!I am all alone!」と叫んで返したところ、夜間行軍の列は多少ウケているようであった。

しかしこんなカラ元気が出せたのもせいぜいこのあたりまでで、水分の補給を絶たれてからというものオイラの体調は急速に悪化しつつあった。頭部から奪われた熱のせいで体の動きも鈍くなり、次第に意識がどんよりとしてきて、ただ機械的に手脚を動かしている状態になりつつあった。

5日目 バラフ・キャンプ~ウフル・ピーク(後半)

.JPG](https://image.space.rakuten.co.jp/lg01/40/0000039040/66/imgb1114361tq92c9.jpeg)

左は一緒に登頂を果たしたフィリップ

登頂の晩の行程で、オイラの意識がまだ多少なりともハッキリしていたのはだいたい3時間目くらいまでであろうか。

それ以降の記憶は、意識が混濁しており、断片的である。まさにゾンビのように、気力だけで身体が頂上までついて行った感じであった。

3時間くらい経過した頃から、疲労に寒さによる体力の低下が加わり、明らかにグロッギー状態になってきた。それでもガイドに導かれるまま、身体だけはひたすら前には進むのである。それは、リングの上で連打を浴びフラフラになりながらも、ゴングの音を聞き本能的にセコンドを立ち上がりファイティング・ポーズを取るボクサーの状態に近い。

3時間目以降でオイラがまず覚えているのは、急斜面の登攀の最中に強烈な便意を催し、後続の登山者が目と鼻の先を通り過ぎるのも構わず、道端の斜面に這いつくばうようにして軟便をひり出したことである。意識が混濁していてもう恥ずかしいだの思う気持ちさえ失せていたが、几帳面にウェットタオルまで使って尻を拭いてすっきりしたことと、ケツが寒かったことは覚えている。

次の記憶は、急傾斜を登攀中に猛烈な横殴りの寒風を浴びて、耐え切れずそれまでガマンして着けていなかった防寒マスクを装着したことである。手がかじかんでいてマスクを真っ直ぐに被れなかったのだが、被り直そうという気力をすでに失っていた。すぐに呼気が口の周りのマスクの繊維に凍りつき、「これはマイナス10°はカタいな」と思ったのを覚えている。

その次の記憶は、クリスティアンという名のフランス人男性の記憶である。グループから脱落したか、あるいは残りのグループメンバーがみな脱落し1人だけになったのか知らないが、路傍に立ち止まり途方に暮れている様子の男性に「ぜひ頂上まで一緒に行かせて欲しい」とたとたどしい英語で懇願され、「よし、一緒に頂上を目指そう!」と意気投合し、まるで桃太郎が鬼退治の道すがら子分を拾うかのようにして登攀の列に加えて歩き出したのであった。

…考えて見ると、この時点(推定3時間半~4時間)になると、最初の1-2時間の頃はきれいな列を成していた登山者も、あちこちでリタイヤが続出し、列がかなり不規則で断続的になっていた(キリマンジャロの登頂成功率は50%弱で、脱落のほとんどは登頂日である)。通常は1グループに対してガイドが1人(人数によってはさらにアシスタントガイドが1人)つくので、同じグループの中に異なる地点で複数の脱落者が出た場合、ガイドは脱落者に同伴して下山するケースが多いから、クリスティアンのような“登山孤児”があちこちで発生していたわけである。

次の断片的な記憶は、意識が混沌としていた割には、怒りの感情のために比較的ハッキリと覚えている。たぶん出発後4時間目くらいのことだったと思う。オイラはついに息が切れるか、寒さに耐えられなくなるかして、ジョセフとフィリップの2人がどんどん先に進んで行くのも構わず、たまたま目の前に出現した岩に仰向けにもたれ掛かり、自主的に休息をしていた。正直、「もう限界に近いな…」と感じていた。

…すると、オイラに同伴していたアンドリューが拙い英語でオイラに訊いてきた。

「どうする。これから先の傾斜はもっときつくなるぞ。もう諦めて下山したらどうだ。」

彼の口ぶりには、(オイラの偏見かも知れないが、)いかにも「たかだか山のてっぺんに登るためにこんな苦労をするなんて、まったく馬鹿馬鹿しいよなあ」といった感じがにじみ出ていた。

オイラはそれを耳にして思った。冗談じゃない!まだ(混濁してはいるが)意識もあるし、身体も動く。オイラはゼッタイ諦めない。

アンドリューのこのセリフがキッカケで、オイラの心中に頂上への執念が蘇り、気を新たに頂上を目指すことにしたのは言うまでもない。

もう1つアンドリューに関わることで記憶に残っているのは、これだけ歩いたのだからもういい加減5000m地点は超えているだろうと思い、アンドリューに「今はだいたい標高何M付近だ?」と尋ねたところ、彼が「まだ4600mくらいだ」と答えたのを聞いた途端気分が悪くなり、突然吐き気を催してゲロを噴出したことである。

今思えば彼は「5600mくらい」と言ったつもりだったのだろうが、意識が混濁していて冷静に“言い間違い”かどうかの判断ができなかったオイラは、頭の中で単純に「頂上までまだあと1000数百mもある」と考えた途端、胃が収縮して液体が込み上げてきたのであった。

(6日間の行程でオイラが嘔吐したのはこの1回きりであった)

次の記憶は忘れもしない、急斜面の登攀を終えてほぼ平らな台地に到達したかと思った時、ジョセフからここが「ステラ・ポイント」であると告げられたときである。

ステラ・ポイントというのは、キリマンジャロ頂上まであと高度で200m(標高5750m)、時間にしてあと1時間少々というところにある、急傾斜が終わり頂上まで比較的緩やかな傾斜に入る転換点である。いわば、42.195kmのフルマラソンでいえば40キロ地点に当たる「ここまで来ればもう完走(登頂)はほぼ確実」といったポイントなのであった。

オイラはこの時点で泣き出してしまった。

もしかしたら頂上のウフル・ピークに到達したときよりもこちらの方が嬉しかったかもしれない。

クリスティアン、アンドリュー、ジョセフ、そして(気乗りのしない様子の)フィリップと抱き合って喜んだ。もう半分諦めかけていただけに、そこがすでに「40キロ地点」であると告げられた時の驚きと感激は強烈であった。

ところで、オイラは自分が手放しで声を上げて泣いていることに少し驚いていた。オイラは高校2年生を最後に泣いたことがなく、知人に「あなたには人間らしい心というのがあるのですか!」などと抗議されたことがあるような情操に乏しい人間だからである。

オイラは恥だの外聞だのをかなぐり捨て、自制心を失って子供のようにボロボロに涙を流し泣いている自分を意識しながら、「これは昔、心理学で習った“情動失禁”という状態だな」と思っていた(笑)。

そういえば、こんなやりとりがあった。この時オイラが涙を流しているのを見ながら、ジョセフやアンドリューが「どうして嬉しいのに泣くのだ?」…といった解せない表情をしているのに気づいた。

オイラは「タンザニアの人はうれしくて泣くことはないのか?」と聞いたら、ジョセフたちは「泣くのは悲しいときだけだ」と答えた。オイラはフランス人のクリスティアンに「フランス人はどうだ?」と聞いたら「フランス人もうれしくて泣くことはあるさ!」と言う。そこで同じ質問をドイツ人のフィリップにしたら、彼は「自分は(うれしくても)泣かない。自分はヴェロニカが下山したときに泣いた」とだけ答えた。一緒の登頂を夢見たフィアンセが傍らにいなければ喜びも半分以下だったのは無理もない。

そこから先の1時間少々は、傾斜は緩やかになったものの風はそれまで以上に寒く、オイラは酸欠だけでなく寒さと戦わねばならなかった。とくに、夜明けが近づいて目の端に氷河とおぼしきものの一端が白々と浮かんでくる頃には全身が冷え切り、低体温症の状態になっていた。周囲が次第に明るくなり風景を堪能できるようになりつつあるのに、オイラは映画八甲田山の登場人物さながら、うつろな目を漠然と前方に向けてひたすら前進するのみであった。

たぶん、ジョセフやフィリップもオイラのほんの少し前を歩いていたはずだし、ましてやアンドリューはオイラのすぐそばを歩いていたはずなのだが、ステラ・ポイント以降のオイラの記憶は、まるで頂上まで自分1人で歩いていたような感じになっている。

そんなオイラの次の記憶は、半分夢のような記憶である。

夜が半分明け、頂上付近の万年雪のために、周囲は暗闇から急速に白っぽい風景に変わりつつあった。見晴らしのよさそうな岩場で先客が休んでいるのを見たら、オイラの身体は自動的に歩みを止め、休息を選択していた。ああ、やっと一息つけると思ったら、ジョセフだがアンドリューだか分からないが、ホラ、日本人の友達がいるぞ、という意味のことを言った。何の冗談かと思ってその指差す方向を見たら、岩にもたれ掛かって休んでいるのは、いかにも日本人のオッサンっぽい、小柄なメガネの東洋人であった。

オイラは狐につままれたような気持ちであった。それまでの5日間、日本人はおろか東洋人さえ見掛けたことがなかったからである。一瞬、自分が夢を見ているのかと思った。ためしにそのオッサンに日本語であいさつし、日本語が通じることを確認し、「日本はどちらから来られたんですか?」と無難な質問をした。そのオッサンは確かに「福岡です。」…と答えた。するとオッサンは「…マチャメ・ルートから来られたんですか?」と訊いてきた。そうです、とオイラは答え、「マラング・ルート(から来たん)ですか?」と聞くと、そうです、と答えた。

オイラは、同行者たちがオイラの会話が終わるのを待っているらしいのを察し、「…いやあ、大変ですねえ。」という意味不明のひと言をオッサンに投げ掛けて先に進んだ。

そこからウフル・ピークまでいったいどれくらいの時間を要したのか、まったく記憶にない。記憶にあるのは、万年雪が(生け花で使う)剣山の状態に解けているところに、ウフル・ピークに向かって1本の登山路が伸びているところを通ったとき、「...ああ、インターネット画像で見たとおりだ」と思ったことである。

やがて左手に雄大な氷河がその全貌を現し、500mくらい前方にウフル・ピークらしい、人が多数集まっている場所が見えてきたとき、オイラは歩きながらまたしてもヒック、ヒックと泣き出していた。前を歩いていたジョセフに「あそこまで走って行きたい!」と半分冗談で言ったら、本気で「No, don’t!」と言って止められた(笑)。

すでに登頂を果たしてウフル・ピークから引き返してきている人たち何人かとすれ違った。誰もが興奮して感極まっているように見えた。

岩場を迂回してグルリと回ったとき、視界をさえぎるものが一切なくなり、ネコのひたい程度の広さのウルフ・ピークに到達した。ついにやった、と思った。よく覚えていないが、たぶんまたそこらじゅうの人と泣きながら抱き合ったものと思う。

本当に素晴らしい光景だった。

東西南北、どちらを見ても飽きない。はっきり言って、方向感覚を喪失していたので、どちらの方角に何があったかはかなり不確かであるが、東側は雲海で、地平線の彼方に今こそ朝日が昇らんとしている。北側には残雪を残したクレーター、その彼方に見えるのはMt. Meruか。西側には朝日を浴びてオレンジ色に染まりつつある莫大なの氷河。南側(来た方向)にはMt. Mwenzi。

その抽象的な美しさはインターネット画像でも測り知ることができたが、実際にそこに行って見てみないと分からないのは、そのスケールである。氷河、クレーター、雲海、いずれもがすごいスケールで、このスペクタクルには単純に畏怖してしまう。

オイラは酸欠の頭でとにかく感動し、またしても1人で感極まって”It’s so BEAUTIFUL!”と誰にともなく叫んで回っていた。

誰もがポーズをとって記念写真を撮っている“Uhuru Peak 5895m”のサインの前で、オイラもジョセフと並んでフィリップに写真を撮ってもらう。ちょうど左側から昇ったばかりのオレンジ色の日が差している。顔は涙と鼻水でグシャグシャである。写真を撮られながら、自分がこんな顔をして写真に写るのもいい記念になると思った。

5日目 ウフル・ピーク(5900m)~バラフ・キャンプ~ムウェカ・キャンプ(3100m)

オイラがウフル・ピーク(頂上地点)に居たのはほんの5分くらいだったはずだ。

このような素晴らしい景色をいくらでも堪能したい気持ちはやまやまであった。

しかし、オイラは登頂のためにほぼ全精力を使い果たした上、低体温症で身体が冷え切り、ガタガタと震えていた。本能的に「一刻も早く高度の低いところに降りないと、取り返しがつかないことになる」という判断が働いたのである。

ガイドのジョセフに「I think I am ready to get down. (もう降りようと思う)」と言うと、凍りついた表情でガタガタと震えているオイラを見たジョセフが「You better get down. (こりゃ、もう降りたほうがいい)」と言ったのを覚えている。

ところで、ジョセフに聞いたところ「ガイド」という職業はいちおう国家試験のようなものがあって免許制になっているらしく、規定のキリマンジャロ登山の回数をこなした上で試験に通らないと勝手にガイドはできない。登山者の健康状態の管理もガイドの責任範囲に含まれており、ガイドが「この登山者はこれ以上先に登るのは危険だ」と判断すれば、登山者はガイドの判断に従い登頂を断念しなければならない。

なんせ、高山病の状態が悪化すると、脳軟化症だので死ぬこともあるのである。

ウフル・ピークへの登攀時にオイラがひそかに恐れていたのは、ジョセフがオイラの状態を「これ以上は危険」と判断し下山を宣告することであった。オイラは頂上登攀の後半は意識が混濁していたし、とくに最後の2時間くらいはもうへたばる寸前までいっていたからである。

ただ、後でジョセフに聞いたところ、オイラの状態は下山を宣告するにはまだまだ程遠いレベルだったらしい。

ジョセフはこれまでに何度か登山者に「下山宣告」をしたことがあったそうだが、それらのケースでは登山者は自分がキリマンジャロにいることさえ失念するくらい深刻な状態にあったそうだ。オイラなんか、ジョセフが登攀中に我々の体調を確認するたびに、どんなにグロッギー状態でも不敵な笑顔を浮かべていちおう意味の通じる返答をしていたので、彼は「ぜんぜん大丈夫」と判断されていたらしい。

それでも、オイラは主観的には本当にフラフラであった。疲労と酸欠と低体温症がごっちゃになっているので簡単に比較はできないのだが、これまで12回くらい完走したフルマラソンでいちばんつらかった記憶(足の故障をおして出走し、ほとんど氷点下に近い中をランシャツ1枚で走った2003年のトロント国際マラソンとか)よりも倍くらいはツラかったように思う。

下山路では、まだ頂上の興奮が冷めやらず、これからウフル・ピークを目指そうとする登山者とすれ違うたび「You are almost there!(もう少しだ!)」とか「It’s the most beautiful thing I’ve ever seen! (あんな美しいものは今まで見たことない!)」とか言って励ますような煽るような言葉を投げ掛けていた。しかし、傾斜が急になり足元が砂礫に変わる地点になると、すれ違う登山者もいなくなり、緊張と興奮の糸が切れて腑抜けの状態になった。

富士山に須走ルートというのがあるが、この下山ルートは、傾斜といい砂礫を踏んだ感覚といいちょうどあんな感じであった。オイラは、ここを降りながら、身体のバランスが維持できなくなっていた。足を下ろすたびに急傾斜の砂礫に足をとられ転びそうになるのである。

オイラは急傾斜を降りるまで、フラフラなオイラの様子を見かねたジョセフに片腕を掴んで支えてもらうハメになった。

それにしても、下山路からの眺望も素晴らしかった。下山するのが惜しくなるくらいであった。夜間の登攀だったので夜明けになるまで何も見えなかったわけだが、登攀が昼間であったなら、素晴らしい眺望にかなり励まされたのではないか。…しかしあとでフィリップが言うには、これが昼間の登攀であったなら、いかに傾斜が急で先が長いかが見えてしまっただろうし、自分は挫折してしまったかも知れない…とのことであった。それも一理あると思った。

太陽が高くなり、日差しが強くなったものの、オイラの身体は冷えたままであった。これだけ身体を動かし直射日光を浴びているのに、ぜんぜん身体が温まらないのである。

オイラの身体が冷え切っていた原因にはいろいろがあるが、いちばん大きな原因は夜間の登攀で「現実感を喪失しそう」な不安感のために、ギリギリまで防寒マスクを被らなかったことであろう。何せ体温の8割は頭部から発散されるのに、最後の2時間くらいまでフード以外にはほぼ無防備な状態だったからである(最初の2-3時間はフードさえ被っていなかった)。

下山を開始してから3時間かそこらでベースキャンプのバラフ・キャンプに帰着した。もう指一本動かすのもイヤになるくらいクタクタになっていた。まだ撤収していなかったテントに入って仮眠した。汗で濡れたシャツを脱いだところ、氷のように冷たかった。

ほんとならそのまま夜まで眠りたかったのだが、無情にも1時間やそこらで起こされた。その日はさらに3100mのムウェカ・キャンプまで数時間掛けて降りなければならないのである。

食事用のテントでは昼食が用意されていたが、オイラは完全に食欲を失っていた。

6時間の登攀+3時間の下山でどれくらいカロリーを消費していたか知れないのだが、まったく食欲がないことには自分でも驚いた。オイラは薬を飲むようなつもりでガマンして1杯だけスープを飲み干したが、固形物はとても喉を通らなかった。

そこからの1500mの下山は、前の晩の登攀の時と同じように反射神経だけで手脚を動かすゾンビ状態であった。何が困ったといって、風邪を引いたらしく鼻水がひっきりなしに出るのには困った。しかしこの頃になると“衛生”なんてどうでもよくなっていて(何んせまる5日シャワーを浴びていないのだ)、立小便して手に引っ掛けたのをズボンで拭うわ、鼻水は袖口で拭くわで、黒のフリースの袖口は鼻水でテカテカに光っているのであった。

さいわい高度が低くなるにつれて酸素濃度が高くなり、やや意識がハッキリして少し元気が出てきた。疲労だけは否定のしようがなかったが、ムウェカ・キャンプに着く頃にはさいわい食欲がほぼ回復していた。

しかし長い1日であった。深夜0時に出発し、朝6時半に登頂を果たし、10時~11時半まで休息・食事をしただけでさらに午後4時まで下山を続ける計14時間の行程である。

テントに入って荷物を下ろし服を脱ぐと、(風邪を引いていることもあって)いかに自分がフケツな状態であるかあらためて感じた。登山ズボンはドロドロ、シャツとパンツやタイルは汗でグショグショ、バックパックはホコリまみれである。5日目の終わりまできてはじめて「早く下界に下りてシャワーを浴びたい!」と思った。

その日はあまりの疲労で、あとで荷物の整理をしようと思いちょっと休むつもりで寝袋に入ったら、そのまま熟睡していた。

第6日目 ムウェカ・キャンプ(3100m)~ムウェカ・ゲート(1200m)

昨日は頂上の寒風にさらされ体がすっかり冷え込んでしまい、体は弱るわ鼻水が流れるわ、下界に降りるなりもう医者の世話になるほかないかと思ったほどであったが、目を覚ますと鼻水はおさまっており、冷え切った体も温かくなっていた。

日没とともにテントに入りすぐに寝たのでたぶん10時間くらいは寝ていたはずだが、疲労感はまだ残っており「まだいくらでも寝ていたい」といった感じだった。

しかし、3日目に脱落したヴェロニカに一刻も早く再会したいというフィリップの希望で、今日はいつもより若干早い7時半にはキャンプを離れ、ホテルへと向かうバスの待つムウェカ・ゲート(1200m付近)まで約3時間掛けて下山することになっている。

これまでの5日間の行程で持参した衣類はどれも汗まみれ・ホコリ&泥まみれである。とくに5日間はき通した登山ズボンは内側も外側もドロドロの状態で、とても穿く気にはなれない。そこで、最終日の今日は登山ズボンの代わりに(一度もはく機会のなかった)雨具のズボンをはくことにした。上は最終日用にとっておいたランシャツが1枚あったので、久々にクリーンなシャツを着て快適である。

登山前、6日間シャワーを浴びないとどんな不潔な状態になるものかと思ったものだが、朝晩ウェット・ティッシュで拭いたりしているので皮膚はさして不潔な感じもしなければ(自覚できるほどの)悪臭もしない。シャンプーをしていない頭はボサボサではあるが、ガマンできないというほどでもない。6日間シャワーを浴びていなくとも、クリーンな衣類を身に着けさえすれば結構気分は快適なものである。

いったん登頂を果たしてやや気が緩むと、それまでは緊張感があったためにそれほど気にならなかった靴擦れや、マメが潰れて出血していたところがにわかにヒリヒリと痛み出した。また、それまでは全体的な不調のためにさして気にならなかった顔や手指の日焼けや凍傷も妙に違和感を感じ出した。

一方で、酸欠のせいで鈍くなっていた身体のコーディネーションは標高3000mのムウェカ・キャンプで一晩過ごしたら回復し、食料を消費した分軽くなった荷物を背負って下界を目指す足取りはすこぶる軽い。

3日目から離ればなれになっていたフィアンセに一刻も早く会いたいフィリップの足取りはこれまでになく快速で、下山路の中間地点まで1時間足らずで到達してしまった。登りでは4日掛かる行程も、登頂を果たした上に早く下界に降りたい理由のある人間には下山にたった数時間しか掛からないものだ。

ものの2時間やそこらでフィリップとジョセフとオイラの3人はムウェカ・ゲートに到着していた。まだ10時を少しまわったばかりである。ゲートではヴェロニカと、彼女に同伴して下山したアシスタント・ガイドのハミスが待っていた。まる3日ぶりの再会である。

.JPG](https://image.space.rakuten.co.jp/lg01/40/0000039040/70/img6b9a671dtq9y63.jpeg)

左がハミス、右がジョセフ

ヴェロニカは下山してすぐ地元の病院で診察を受けたらしいが、下痢の原因が何だったのかはいまだに不明とのことであった。いずれにしても、泣く泣く下山したあの朝とは別人のような元気さである。無事の帰還を記念し、何枚かグループ写真を撮る。

ポーターたちが労働報酬の元になる登録簿に署名するために長蛇の列を作っているその横で、ゲートの管理人小屋の前に出来ているやや短めの列は、「登頂証明書」を受け取らんとする登山者の列であった。

まず、下山した登山者がログにパスポート番号や下山時刻などを記入し、同伴したガイドが証人となって登頂時刻などをキリマンジャロ国立公園の管理人に報告、その時刻と登山者氏名が書き込まれた証明書に管理人とガイドが署名をする。

オイラとフィリップは登頂した日時や年齢などの書かれた証明書を受け取り、ゲートを出るとバスが駐車されている場所までさらに下った。そして、同じバスに同乗するほかのグループを待つ間、ガイドのジョセフにチップとして410ドルを手渡した。

今回はもともと5人のグループになる予定だったところ、2名が直前でキャンセルし、かつヴェロニカが途中で脱落したために、たった2名の登山者のために9人ものガイド&ポーターがつく結果になってしまった。本来であれば3-4人の登山者で100数十ドルずつ出し合えば500ドル前後のチップになるところだったが、1人で負担できるチップは200ドルがせいぜいである。結果、今回のチップは400ドルちょいになってしまったわけである。

ガイド、ポーター、登山者たちがみな同じバスに乗り込み、ツアー主催者の経営するキリマンジャロのふもとのホテルへと移動した。フィリップがあれから3日間の体験をヴェロニカに話している以外、登山者たちはみなそれぞれの感慨に浸っているためか、バスの中は静かであった。

【登山によるダメージ】

6日間かけて5900mを登山&下山したダメージはだいたい以下のとおり。

頭部 : 日焼け止めの塗布が甘かった口の周囲と鼻先が日焼けした上、5日目の頂上までの行程で軽度の凍傷にかかり、赤茶色の皮膚が乾いて剥がれている。ちょうどアトピー性皮膚炎みたいな感じ。鼻先と唇の感覚はいまだにマヒしている。首の後部に至っては日焼け止めをほとんど塗っていなかったため、真っ黒になった上に皮が剥がれて汚い。

手・腕 : 両手の指先と手の甲は軽度の凍傷で感覚がマヒしている。ちょうど、分厚い皮に覆われているような感じである。腕はとくに異状は無い。

胴体 : 登頂の前日と当日の晩に下痢気味だった以外、内臓・循環器系ともに異状はなかった。登頂時の心拍数は四六時中まるで早鐘を鳴らしているような状態だったが、心臓には痛みも不整脈もなかった。食欲は、頂上からベースキャンプに帰還し疲労の極みにあった時に喪失したのみ。

脚 : マラソンと階段昇降で鍛えただけあって、筋肉痛も関節痛もまったくなし。

足 : 登山用に購入したブーツを実際に登山で試用する機会がなかったためブーツに足が馴れておらず、両足とも酷い状態である。まず、左足の小指の爪が割れ、第2指と第4指の内側の皮がめくれて出血している。また、足がブーツの中でブレないように靴紐をきつめに縛っていたため、左足の甲から足親指にかけて血流が滞りしびれた感じが続いている。右足のほうは、ブースの圧迫を受け続けたアキレス腱が伸縮するたびにギスギスと軋む状態である。アキレス腱が切れるのではないかと心配。あとは、足指から足首まであちこちマメだらけ。

その他 : 下山してみると、決して“疲労困憊”というほどの状態ではなく、ホテルのプールで水泳したりする体力も残っている(笑)。ただし、いったんベッドに入るといくらでも寝れる(笑)。

【キリマンジャロとは何だったのか】

登 頂 証 明 書

5900mも登るのは想像したよりずっと大変だったです。

考えてみたら、小型飛行機の巡航高度と同じくらいの標高まで歩いて登るんだもんなあ。頂上は、いきなり飛行機から投げ出されたようなもので、寒くて強い風が吹いていて空気が薄くて、あれはもともと人間が居るべき環境ではないのです。

でも、頂上にたどり着いた時、オイラはヒックヒックと少女のように声を上げて泣いていました。なんだか分からないけど、感涙というやつです。鬼畜のボクが泣いたのは25年ぶりくらいでした。

オイラが頂上に到着した時刻はちょうど日の出の数分前でした。

眼下に見下ろす地平線上の雲の波間から朝日が昇り、あたりをオレンジ色に染めます。青白い氷山にその朝日が反映する姿はとても神々しく、その光景は自分のような人間のクズにはとても勿体ないと感じ、オイラは英語で”I’m not worthy of this.”と繰り返しながら泣いていたのでした。

オイラは、朝日に滲む黄泉のようなバニラ色の雲を見ながら、20年前不良学生だった頃にインドで見た“ 天国の雲 ”を超えるものをついに見てしまった、と考えていました。

まあ、それはいわば、かつて“バーング・ハイ”の状態で経験した境地を超える世界に、20年後ついに“ナチュラル・ハイ”の状態で到達してしまった、ということですね。

いずれにしても、今冷静な頭で考えても、オイラが見たキリマンジャロの頂上の光景というのはもっと品性の高い人間のために用意されるべきものであって、自分のような鬼畜にはとても素晴らし過ぎたことは確かです。

そしてオイラはいかに自分がキリマンジャロをナメていたか、そして生きること全般をナメていたか(笑)、反省されられたのでした。

こんな畏れ多い神々しい光景を見せられたオイラは一気に謙虚な気持ちにさせられてしまい、40歳にして少し素直になったような気がします(照笑)。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- ★つ・ぶ・や・き★

- 心子ちゃん、遊んでると催促もする元…

- (2024-12-05 02:30:50)

-

-

-

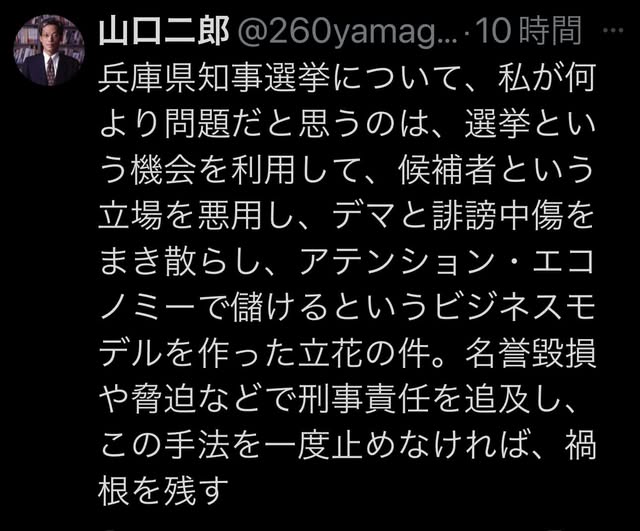

- 政治について

- 安易に信じて、さらにデマや中傷を拡…

- (2024-12-04 18:08:16)

-

-

-

- まち楽ブログ

- 北海道ふるさと納税大感謝祭2024開催…

- (2024-12-04 17:09:36)

-

© Rakuten Group, Inc.